9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Ein Jahr nachdem die sechsjährige Lydia durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, sind ihre Eltern Sarah und Angus psychisch am Ende. Um neu anzufangen, ziehen sie zusammen mit Lydias Zwillingsschwester Kirstie auf eine atemberaubend schöne Privatinsel der schottischen Hebriden. Doch auch hier finden sie keine Ruhe. Kirstie behauptet steif und fest, sie sei in Wirklichkeit Lydia und die Eltern hätten den falschen Zwilling beerdigt. Bald hüllen Winternebel die Insel ein, Angus ist beruflich oft abwesend, und bei Sarah schleicht sich das unheimliche Gefühl ein, etwas stimme nicht. Zunehmend fragt sie sich, welches ihrer Mädchen lebt. Als ein heftiger Sturm aufzieht, sind Sarah und Kirstie komplett isoliert und den Geistern der Vergangenheit ausgeliefert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 463

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

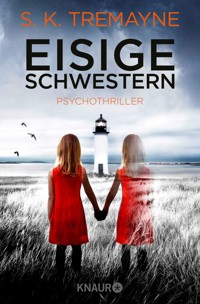

S. K. Tremayne

Eisige Schwestern

Psychothriller

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Ein Jahr, nachdem die sechsjährige Lydia durch einen tragischen Unfall ums Leben kam, sind ihre Eltern Sarah und Angus Moorcraft psychisch am Ende. Sie beschließen einen Neuanfang und ziehen zusammen mit ihrer zweiten Tochter Kirstie, Lydias Zwillingsschwester, auf eine wunderschöne, völlig abgelegene Insel auf den schottischen Hebriden. Doch von Anbeginn ist die Atmosphäre überschattet: Kirstie behauptet plötzlich steif und fest, sie sei in Wirklichkeit Lydia – die Eltern hätten den falschen Zwilling beerdigt …

Bald hüllen Winternebel die Insel ein, und bei Sarah schleicht sich das unheimliche Gefühl ein, etwas stimmt nicht. Als ein heftiger Sturm aufzieht, sind Sarah und Kirstie komplett isoliert und den Geistern der Vergangenheit ausgeliefert. Was geschah wirklich in jener verhängnisvollen Unfallnacht?

Inhaltsübersicht

Widmung

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

Danksagung

Meinen Töchtern

1. Kapitel

Unsere Stühle stehen zwei Meter voneinander entfernt. Mit Blick auf den riesigen Schreibtisch, als wären wir hier zur Paartherapie; ein Gefühl, das ich nur zu gut kenne. Beherrscht wird der Raum von zwei hohen, vorhanglosen alten Schiebefenstern, einem Doppelbildnis des zusehends düsterer werdenden Himmels über London.

»Könnten wir ein bisschen Licht machen?«, fragt mein Mann, und der junge Anwalt, Andrew Walker, blickt verwirrt von seinen Papieren auf.

»Ja, natürlich«, sagt er. »Verzeihen Sie.« Damit lehnt er sich zurück, bedient einen Schalter, und zwei hoch aufragende Stehlampen tauchen den Raum in warmes Licht. Die imposanten Fenster werden zu schwarzen Flächen.

So sehe ich mein Spiegelbild: beherrscht, passiv, die Knie zusammengepresst. Wer ist diese Frau?

Nicht die, die ich einmal war. Ihre Augen sind blau wie eh und je, nur trauriger. Ihr Gesicht ist eher rund. Blass und ausgezehrt im Vergleich zu früher. Sie ist immer noch blond und einigermaßen hübsch – aber verblüht. Mitgenommen. Eine Frau von dreiunddreißig Jahren, an der nichts Mädchenhaftes mehr ist.

Und ihr Outfit?

Jeans, die letztes Jahr modern waren. Stiefel, die letztes Jahr modern waren. Ein lila Kaschmirpulli, schön, aber abgetragen: übersät von diesen kleinen Knötchen, die durch häufiges Waschen entstehen. Ich zwinkere meinem Spiegel-Ich zu. Ich hätte mich schicker anziehen sollen. Andererseits – warum? Wir haben einen Termin beim Anwalt, weiter nichts. Und sind im Begriff, unser Leben umzukrempeln.

Der Verkehr draußen braust und stockt und braust weiter wie der vertraute Atem von jemandem, der neben einem schläft und unruhig träumt. Wird mir das fehlen, der Verkehr in London, das konstante weiße Rauschen? Es ist wie eine dieser Apps, die man sich als Einschlafhilfe aufs Telefon laden kann. Eine zum Beispiel ahmt das unablässige Wogen des Bluts nach, wie es sich im Bauch anhört, und dazu von fern den mütterlichen Herzschlag.

Das haben meine Zwillinge gehört, solange sie Nasenspitze an Nasenspitze in mir waren. Ich weiß noch, wie ich sie beim zweiten Ultraschall gesehen habe. Ein doppeltes Wappenzeichen, zwei genau gleiche, einander gegenüberschwebende Gestalten. Einhorn und Einhorn.

Erblasserin. Testamentsvollstrecker. Rechtmäßig. Erbschein …

Andrew Walker spricht zu uns, als säßen wir in einem Hörsaal und er sei der von seinen Studenten vage enttäuschte Professor.

Vermächtnis. Die Verstorbene. Erbe. Hinterbliebene Kinder.

Angus, mein Mann, seufzt ungeduldig. Ich kenne diesen Laut. Das alles ödet ihn an, und ich verstehe ihn, aber der Anwalt tut mir auch leid. Er hat es nicht leicht, er muss einem aufgebrachten, streitlustigen Vater und einer trauernden Mutter eine komplizierte Hinterlassenschaft erläutern; da lauern Fallen. Vielleicht ist dieses langsame, bedächtige, präzise Sprechen seine Art, Abstand zu wahren und mit der vertrackten Materie fertigzuwerden. Vielleicht ist es auch einfach das juristische Pendant zur Mediziner-Fachsprache. Duodenalblutungen und Serosaabrisse führten zu einer letalen Peritonitis.

In scharfem Ton fährt Angus dazwischen.

»Das haben wir doch alles besprochen.«

Hat er getrunken? Er klingt wütend. Wütend ist er seit jenem Tag ständig. Und er trinkt viel seitdem. Heute allerdings wirkt er klar.

»Wir hätten das gern erledigt, bevor der Klimawandel greift, verstehen Sie?«

»Wie gesagt, Mr. Moorcroft, Peter Kenwood ist im Urlaub. Wenn Ihnen das lieber ist, warten wir, bis er wieder …«

Angus schüttelt den Kopf. »Nein. Bringen wir es hinter uns.«

»Dann muss ich sämtliche Dokumente und alle relevanten Fragen noch einmal durchgehen – um mich zu vergewissern. Außerdem findet Peter … also …«

Ich beobachte ihn. Er stockt, und dann fährt er noch vorsichtiger fort.

»Wie Sie sicher wissen, betrachtet Peter sich als alten Freund der Familie. Nicht nur als Rechtsbeistand. Er kennt die Umstände. Er hat Mrs. Carnan – Ihre Großmutter – gut gekannt. Deshalb hat er mir aufgetragen, noch einmal sehr genau nachzufragen, ob Ihnen beiden klar ist, worauf Sie sich einlassen.«

»Wir wissen, was wir tun.«

»Sie sind sich darüber im Klaren, dass die Insel so gut wie unbewohnbar ist.« Andrew Walker zuckt unbehaglich die Achseln – als sei dieser Verfall irgendwie seiner Kanzlei anzulasten und als wolle er potenziellen Klagen auf Schadenersatz vorbeugen. »Ich fürchte, das Leuchtturmwärterhaus war lange Zeit den Naturgewalten überlassen; da ist seit Jahren niemand mehr gewesen. Andererseits steht es unter Denkmalschutz, so dass Sie es nicht einfach abreißen und neu bauen können.«

»Yep. Schon klar. Bin als Kind oft dort gewesen. Hab in den Wasserlöchern zwischen den Felsen gespielt.«

»Und Sie sind wirklich über den Zustand des Hauses informiert, Mr. Moorcroft? Das ist ein gewaltiges Vorhaben. Wegen der Gezeiten sind Insel und Haus nur schwer zugänglich, die Wasserleitungen sind marode, ebenso die Heizung, die gesamte Elektrik – und vor allem: Das Erbe umfasst keine finanziellen Mittel, nichts, das …«

»Wir sind informiert bis zum Gehtnichtmehr.«

Schweigen. Walker sieht kurz mich an, dann wieder Angus. »Ist es richtig, dass Sie Ihr Londoner Haus verkaufen?«

Angus erwidert den Blick. Das Kinn vorgereckt. Trotzig.

»Was bitte hat das damit zu tun?«

Der Anwalt schüttelt den Kopf. »Peter macht sich Sorgen. Weil … äh … in Anbetracht Ihres furchtbaren Verlusts. Er möchte ganz sicher sein.«

Angus schaut zu mir herüber. Ich zucke die Achseln. Er beugt sich vor.

»Okay. Egal. Ja. Wir verkaufen das Haus in Camden.«

»Und mit dem Verkaufserlös wollen Sie dann die Renovierungsarbeiten auf Ell…« Er liest den Namen und runzelt die Stirn. »Ich kann das gar nicht aussprechen. Ell…?«

»Eilean Torran. Schottisch-Gälisch. Das heißt Donnerinsel. Insel Torran.«

»Natürlich, ja. Insel Torran. Also, Sie hoffen mit dem Verkauf Ihres derzeitigen Hauses genügend Mittel zu realisieren, um das Leuchtturmwärterhaus auf Torran renovieren zu können?«

Ich habe das Gefühl, ich sollte etwas sagen. Unbedingt sollte ich etwas sagen. Angus muss alles allein machen. Zugleich empfinde ich mein Schweigen als tröstlich; es ist ein Kokon, in den ich mich einspinne. Wie sonst auch. Das ist mein Ding. Ich bin immer ruhig gewesen, zurückhaltend, und das frisst schon seit Jahren an Angus. Was denkst du? Erzähl! Warum muss immer nur ich reden? Wenn er so was sagt, zucke ich normalerweise die Achseln und wende mich ab, denn manchmal sagt Gar-nichts-Sagen alles.

Und nun sitze ich hier und schweige wiederum. Höre meinem Mann zu.

»Wir haben auf das Haus in Camden schon zwei Hypotheken aufgenommen. Ich habe meinen Job verloren, wir haben zu kämpfen. Aber: Ja, ich hoffe, wir bekommen ein paar Pfund zusammen.«

»Haben Sie einen Käufer?«

»Er kann’s kaum erwarten, einen Scheck auszustellen.« Angus ist wütend, das ist offensichtlich, aber er reißt sich zusammen. »Hören Sie. Meine Großmutter hat in ihrem Testament meinen Bruder und mich als Erben der Insel genannt. Richtig?«

»Natürlich.«

»Mein Bruder erklärt großzügigerweise, dass er sie nicht will. Richtig? Meine Mutter lebt in einem Heim. Ja? Also gehört die Insel mir. Meiner Frau, meiner Tochter und mir. Ja?«

Tochter. Singular.

»In der Tat …«

»Dann ist das also klar. Wir wollen umziehen. Auf jeden Fall wollen wir umziehen. Ja, es ist heruntergekommen. Ja, es stürzt bald ein. Aber damit werden wir fertig. Schließlich haben wir …«, er lehnt sich zurück, »… schon viel Schlimmeres durchgestanden.«

Ich mustere meinen Mann. Auch wenn ich ihn jetzt zum ersten Mal träfe, würde ich ihn sehr attraktiv finden. Ein großer, gutaussehender Mittdreißiger mit Dreitagebart. Dunkle Augen, männlich, zupackend.

Als wir uns kennenlernten, hatte Angus auch einen Dreitagebart, und das hat mir gefallen; es betonte die Linien seiner Kieferpartie. Ich hatte noch nicht viele Männer getroffen, auf die in meinen Augen die Bezeichnung »gutaussehend« wirklich zutraf, und da saß er, in dieser riesigen Tapas-Bar im Covent Garden.

Saß da mit ein paar Freunden, alle so Mitte zwanzig, und lachte. Meine Freundinnen und ich saßen am Nachbartisch. Geringfügig jünger, aber genauso gut drauf. Der Rioja floss in Strömen.

Und dann passierte es. Einer von den Typen machte einen Spruch in unsere Richtung, es gab eine passende Erwiderung, und unsere Runden mischten sich: Wir rutschten weiter, rückten zusammen, lachten, witzelten, machten uns bekannt: Das ist Zoe, das ist Sascha, das sind Alex, Imogen, Meredith …

Und das ist Angus Moorcroft, und das ist Sarah Milverton. Er ist Schotte, sechsundzwanzig Jahre alt. Sie, halb Engländerin, halb Amerikanerin, ist dreiundzwanzig. Und nun bleibt für den Rest eures Lebens zusammen.

Der Berufsverkehr draußen wird lauter; ich schrecke aus meiner Tagträumerei auf. Andrew Walker lässt sich von Angus noch ein paar Papiere unterzeichnen. Ach, das kenne ich: Wir haben im vergangenen Jahr so viele Papiere unterzeichnet. Auf eine Katastrophe folgt endlose Bürokratie.

Über den Schreibtisch gebeugt, sitzt Angus da und kritzelt seinen Namen hin. Der Stift wirkt winzig in seiner Hand. Ich richte den Blick auf die gelb gestrichene Wand und das Bild der Old London Bridge, das dort hängt. Vor allem möchte ich noch ein wenig in der Vergangenheit schwelgen und mich damit ablenken. Ich möchte an Angus und mich denken, an unseren ersten Abend.

Ich habe das alles so deutlich in Erinnerung. Von der Musik – mexikanische Salsa – bis zu den mittelmäßigen Tapas: patatas bravas mit knallroter Sauce, weißer Spargel in Vinaigrette. Ich weiß auch noch, wie die anderen sich der Reihe nach verabschiedeten – um die letzte Bahn zu kriegen, um endlich mal früher schlafen zu gehen –, so als spürten sie, dass er und ich uns gefunden hatten, dass das mehr war als ein gewöhnlicher Freitagabend-Flirt.

Wie schnell die Dinge sich ändern. Wie würde mein Leben heute aussehen, wenn wir an dem Abend an einem anderen Tisch gesessen hätten, in eine andere Kneipe gegangen wären? Aber wir waren in der Tapas-Bar, an genau dem Tisch, und gegen Mitternacht saß ich mit diesem großen Typen allein da: Angus Moorcroft. Er sagte, er sei Architekt. Er sagte, er sei Scotch und Single. Dann erzählte er noch einen Witz – den ich erst eine Minute später als Witz erkannte. Und als ich anfing zu lachen, merkte ich, wie er mich ansah: durchdringend, fragend.

Also habe ich ihn mir auch angeschaut – dunkle Augen, ernster Blick, dickes, welliges, sehr dunkles Haar, weiße Zähne, rote Lippen, dunkle Bartstoppeln – und die Antwort gewusst. Ja.

Zwei Stunden später gaben wir uns weinselig den ersten Kuss, im Mondschein, in einer Ecke der Covent Garden Piazza. Ich sehe noch vor mir, wie die regenfeuchten Pflastersteine glitzerten, als wir einander umarmten, fühle die angenehm kühle Abendluft. Noch in derselben Nacht haben wir miteinander geschlafen.

Knapp ein Jahr später heirateten wir. Nach nicht ganz zwei Jahren Ehe bekamen wir die Mädchen: eineiige Zwillinge. Und nun gibt es nur noch einen Zwilling.

Schmerz steigt in mir hoch; ich presse eine Faust gegen die Lippen, um den Schauder zu unterdrücken. Wann hört das auf? Vielleicht nie? So stelle ich mir Kriegsverletzungen vor, Granatsplitter, die tief im Fleisch sitzen und sich über Jahre hinweg einen Weg an die Oberfläche bahnen.

Also muss ich vielleicht doch etwas sagen. Um den Schmerz zu bezwingen, mich zu beruhigen. Seit einer halben Stunde sitze ich brav und still da wie eine puritanische Hausfrau. Viel zu oft überlasse ich Angus das Reden, baue darauf, dass er liefert, was mir abgeht. Aber für heute habe ich genug geschwiegen.

»Wenn wir die Insel in Schuss gebracht haben, kann sie eine Million wert sein.«

Verblüfft schauen beide Männer mich an. Sie spricht!

»Allein die Aussicht«, fahre ich fort, »ist eine Million wert, der Blick über den Sound of Sleat. Rüber zu den Knoydart-Bergen.«

Ich achte darauf, dass ich es richtig ausspreche: Sleat wie slate. Denn ich habe mich schlaugemacht, recherchiert ohne Ende, habe Bilder gegoogelt und viele Geschichten gelesen.

Der Anwalt lächelt höflich.

»Und waren Sie mal dort, Mrs. Moorcroft?«

Ich werde rot, lasse mich aber nicht beirren.

»Nein. Aber ich habe Bilder gesehen und Bücher gelesen – das ist eines der Highlights in Schottland, und wir haben dort eine eigene Insel.«

»Gewiss, ja. Wobei …«

»In Ornsay auf der Hauptinsel – nicht mal einen Kilometer von Torran entfernt – ist im Januar ein Haus für …«, obwohl ich die Zahlen genau im Kopf habe, schaue ich noch mal kurz auf mein Handy, wo sie als Notiz gespeichert sind, »… siebenhundertfünfzigtausend verkauft worden. Vier Schlafzimmer, hübscher Garten, kleine Terrasse. Alles sehr ansprechend, aber durchaus keine Villa. Dafür hat man von da den tollen Blick auf den Sound – und das ist es, wofür die Leute Geld hinlegen. Siebenhundertfünfzigtausend.«

Angus sieht mich an und nickt energisch. Dann legt er nach.

»Genau. Wenn wir das Haus renovieren, richten wir fünf Schlafzimmer ein. Das Grundstück hat um die viertausend Quadratmeter – jedenfalls ist es groß. Das kann eine Million bringen. Bestimmt.«

»Nun, Mr. Moorcroft, im Moment ist es kaum fünfzigtausend wert, aber da lässt sich sicher mehr rausholen, das ist richtig.«

Das Lächeln des Anwalts wirkt unecht. Zu gern wüsste ich, warum er uns den Umzug nach Torran unbedingt ausreden will. Was weiß er? Auf welche Weise ist Peter Kenwood da tatsächlich involviert? Wollten sie vielleicht selbst ein Angebot für das Haus machen? Das kann sehr gut sein: Kenwood ist seit Jahren mit Torran vertraut. Er hat Angus’ Großmutter gekannt. Ihm muss klar sein, welcher Wert da in Wahrheit schlummert.

War das ihr Plan? Er scheint verführerisch einfach. Warten, bis Angus’ Großmutter stirbt. Die Enkel bearbeiten, vor allem das verwirrte trauernde Paar, das nach dem Tod seines Kindes noch unter Schock steht und von Geldsorgen gebeutelt ist. Hunderttausend bieten – das Doppelte des gegenwärtigen Wertes –, großzügig rüberkommen und sympathisch, dazu mitfühlend lächeln. Das ist bestimmt schwer für Sie. Aber wir können helfen, wir nehmen Ihnen diese Bürde ab. Unterschreiben Sie hier …

Und dann: ein Spaziergang. Eine Ladung polnischer Bauarbeiter nach Skye karren, zweihunderttausend investieren, ein Jahr warten, bis alles fertig ist.

Dieses zauberhafte Anwesen auf eigener Insel am berühmten Sound of Sleat steht für 1,25 Millionen Pfund zum Verkauf. Angebote unter …

Hatten sie das im Sinn? Mein Blick begegnet dem von Andrew Walker, und sofort regt sich mein Gewissen. Wahrscheinlich tue ich Kenwood und Partnern furchtbar unrecht. Aber ganz gleich, worum es ihnen tatsächlich geht, ich denke nicht daran, die Insel herzugeben: Sie ist mein Fluchtpunkt, meine Zuflucht vor Trauer und Erinnerung – vor Schulden und schrecklichen Zweifeln.

Ich habe schon zu viel davon geträumt. Um drei Uhr morgens am Küchentisch auf meinem Laptop-Bildschirm die traumhaften Fotos angeschaut. Während Kirstie in ihrem Zimmer schlief und Angus, mit Scotch abgefüllt, im Bett lag. Da habe ich die strahlende Schönheit gesehen. Eilean Torran. Am Sound of Sleat. Ein Kleinod innerhalb der Inneren Hebriden, ein hübsches Haus auf einer eigenen Insel.

»Also gut. Ich brauche dann nur noch ein paar Unterschriften«, sagt Andrew Walker.

»Und dann haben wir’s?«

Bedeutungsvolles Schweigen.

»Ja.«

Eine Viertelstunde später verlassen Angus und ich das Büro mit den gelb gestrichenen Wänden, gehen den rot getünchten Flur entlang und treten hinaus in den feuchten Oktoberabend. Am Bedford Square in Bloomsbury.

Die Dokumente hat Angus im Rucksack. Sie sind vollständig, die Sache ist unter Dach und Fach. Ich sehe die Welt mit anderen Augen, meine Stimmung hellt sich deutlich auf.

Hohe rote Busse rollen die Gower Street entlang, hinter den Fenstern der jeweils zwei Stockwerke ausdruckslose Gesichter, die nach draußen starren.

Angus nimmt mich beim Arm. »Gut gemacht.«

»Was?«

»Dass du dich eingemischt hast. Gutes Timing. Ich war kurz davor, auf ihn loszugehen.«

»Das hab ich gesehen.« Wir schauen einander an. Wissend, traurig. »Aber wir haben’s hingekriegt, stimmt’s?«

Angus lächelt. »Das haben wir, absolut.« Er schlägt seinen Mantelkragen hoch. »Trotzdem muss ich dich jetzt noch mal fragen, Sarah, ein letztes Mal: Bist du dir hundertpro sicher?«

Als ich das Gesicht verziehe, redet er schnell weiter: »Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber meinst du immer noch, dass es das Richtige ist? Willst du das alles«, er weist auf die endlose Reihe gelber London-Taxi-Schilder, die im Nieselregen funkeln, »wirklich zurücklassen? Willst du das aufgeben? Auf Skye ist es so ruhig!«

»Wenn ein Mann Londons überdrüssig ist«, sage ich in leichter Abwandlung von Samuel Johnson, »ist er des Regens überdrüssig.«

Angus lacht. Und beugt sich zu mir herüber. Seine braunen Augen fixieren mich, vielleicht suchen seine Lippen meine. Ich fahre ihm sanft über die eine stopplige Wange, küsse ihn auf die andere und schnuppere – er riecht nicht nach Whisky. Er riecht nach Angus. Nach Seife. Männlich. Sauber und kraftvoll. Der Mann, den ich geliebt habe. Liebe. Immer lieben werde.

Könnte sein, dass wir heute Abend miteinander schlafen. Das erste Mal nach viel zu vielen Wochen. Könnte sein, dass wir darüber hinwegkommen. Kann man darüber jemals hinwegkommen?

Hand in Hand gehen wir weiter. Angus’ Griff ist fest. Er hat mir viel die Hand gehalten in diesem Jahr: Nacht für Nacht, wenn ich weinend im Bett lag und keine Ruhe fand; vom ersten bis zum letzten schrecklichen Augenblick der Beerdigung von Lydia, vom Ich bin die Auferstehung und das Leben bis zum Bleibe bei uns immerdar.

Amen.

»Bahn oder Bus?«

»Bahn«, sage ich. »Geht schneller. Ich will es unbedingt Kirstie erzählen.«

»Hoffentlich findet sie es auch gut.«

Ich sehe ihn an. Nein.

Verunsicherung kann ich jetzt nicht gebrauchen. Wenn ich anfange zu grübeln, kommen alle Bedenken wieder hoch und wir stecken für immer hier fest.

Hastig antworte ich: »Klar findet sie es gut, das geht doch gar nicht anders! Wir werden einen eigenen Leuchtturm haben, frische Luft ohne Ende, Rotwild, Delphine …«

»Ja, schon, aber vergiss nicht, dass du vor allem Sommerbilder gesehen hast. Sonne. So ist es ja nicht immer. Die Winter sind dunkel.«

»Dann werden wir uns im Winter eben einigeln und die Stellung halten. Das wird ein Abenteuer.«

Nur noch ein paar Schritte bis zum U-Bahnhof. Ein dunkler Pendlerstrom ergießt sich die Treppe hinunter, ein Sturzbach, der vom Londoner Untergrund geschluckt wird. Ich drehe mich kurz um und schaue zurück, die diesige Oxford Street hinunter. Herbstnebel in Bloomsbury lassen die mittelalterliche Sumpflandschaft, die Bloomsbury einmal war, auf geisterhafte Weise wieder aufscheinen. Das habe ich irgendwo gelesen.

Ich habe viel gelesen.

»Komm.«

Diesmal bin ich es, die nach Angus’ Hand greift. Die Finger verschränkt, gehen wir nach unten, steigen ein und überstehen, im Rushhour-Gedränge dicht aneinandergepresst, drei Stationen, bis wir uns schließlich an der Mornington Crescent in einen der klapprigen Fahrstühle schieben. Oben angekommen, stürmen wir los.

»He!« Angus lacht. »Sind wir bei Olympia?«

»Ich will es unserem Kind erzählen!«

Und wie ich das will. So sehr. Einmal will ich unserer am Leben gebliebenen Tochter eine freudige Nachricht überbringen. Ihr etwas Schönes erzählen, das Hoffnung macht. Heute sind es dreizehn Monate, dass Lydia gestorben ist – ich finde es schrecklich, dass ich das Datum immer noch ständig präsent habe –, und sie trauert seit über einem Jahr, wie ich es gar nicht ermessen kann. Sie hat ihre Zwillingsschwester verloren, ihre zweite Seele. Dreizehn Monate ist sie nun schon auf besonders schlimme Weise isoliert. Jetzt kann ich sie endlich da rausholen.

Luft, Berge, tiefe Buchten. Und der Blick übers Wasser hinüber zu den Knoydart-Bergen.

Ich haste zur Tür des großen weißen Hauses, das wir besser nie gekauft hätten; in dem zu wohnen wir uns nicht mehr leisten können.

Imogen kommt an die Tür. Es riecht nach Kinderessen, Wäsche und frisch gekochtem Kaffee. Es ist hell. Es wird mir fehlen. Vielleicht.

»Danke fürs Hüten, Immy.«

»Ach was, ist schon gut. Aber erzähl! Hat alles geklappt?«

»Ja, wir haben es. Wir ziehen um!«

Erfreut klatscht sie in die Hände – Imogen, meine kluge, brünette, elegante Freundin seit College-Zeiten; sie beugt sich vor und umarmt mich, doch ich schiebe sie lächelnd weg.

»Ich muss es ihr erzählen, sie weiß noch nichts davon.«

Imogen grinst. »Sie ist in ihrem Zimmer. Mit Greg.«

»Was?«

»Sie liest das Buch!«

Mit großen Schritten durchquere ich den Flur und laufe nach oben, bis zu der Tür, an der unbeholfen aus Glitzerpapier ausgeschnittene Buchstaben verkünden: Hier wohnt Kirstie, und: Anklopfen. Ich halte mich an die Anweisung und klopfe.

Ein schwaches Mhm ist zu hören – das Herein meiner Tochter.

Ich öffne die Tür, und da ist sie, meine Süße, meine Siebenjährige, da sitzt sie in ihrer Schuluniform – schwarze Hose, weißes Polohemd – im Schneidersitz auf dem Boden und steckt die sommersprossige Nase in ein Buch: ein Bild der Unschuld, aber auch der Einsamkeit. Ein Gemisch aus Trauer und Liebe wallt in mir auf. Ich möchte ihr das Leben so gern erleichtern, ihr helfen, wieder eins mit sich zu werden, so gut ich eben kann.

»Kirstie …«

Sie antwortet nicht. Liest einfach weiter. Das macht sie manchmal. Es ist ein Spiel. Ich sage nichts. In diesem letzten Jahr hat sie das häufiger gespielt.

»Kirstie. Mumin. Kirstikau.«

Nun blickt sie auf. Die Augen hat sie von mir, nur sind ihre intensiver blau. Hebridenblau. Ihr Haar ist weißblond.

»Mami!«

»Ich habe gute Nachrichten, Kirstie. Sehr gute!«

Ich setze mich zu ihr und ihren Spielsachen – den kleinen Pinguinen, Leopardy, dem knuddeligen Leoparden, und der einarmigen Puppe – und erzähle es ihr. Ohne einmal innezuhalten. Dass wir umziehen werden, an einen ganz besonderen Ort, wo wir neu anfangen können, wo es schön ist, wo die Luft frisch ist und prickelnd. Auf unsere eigene Insel.

Die ganze Zeit schaut sie mich unverwandt an. Kaum dass sie einmal zwinkert. Hört sich alles an, passiv, fast wie in Trance, spiegelt mir, wie es ist, wenn jemand immer schweigt. Schließlich nickt sie und deutet ein Lächeln an. Etwas unsicher vielleicht. Es ist still im Raum. Mir sind die Worte ausgegangen.

»Na?«, sage ich. »Was hältst du davon? Auf deine eigene Insel zu ziehen? Wär das nicht toll?«

Kirstie nickt langsam. Sie schaut auf ihr Buch hinunter, klappt es zu, und dann blickt sie wieder auf und sagt: »Warum nennst du mich immer Kirstie?«

Ich antworte nicht gleich. Es herrscht dröhnendes Schweigen. Dann bringe ich heraus: »Entschuldige, Süße, was hast du gesagt?«

»Warum nennst du mich immer Kirstie? Kirstie ist tot. Kirstie war es, die gestorben ist. Ich bin Lydia.«

2. Kapitel

Ich starre Kirstie an. Versuche zu lächeln. Mein Entsetzen zu verbergen.

Kirstie reift, sie versteht immer mehr; da kommt jetzt vielleicht ein Schmerz hoch, der latent immer da war, eine Verwirrung, wie nur Zwillinge sie erfahren, die ihren Ko-Zwilling verlieren. Und daran bin ich gewöhnt: an das Anderssein meiner Töchter – meiner Tochter.

Seit dem Moment, da meine Mutter nach ihrer langen, winterlichen Autofahrt von Devon zu uns nach Holloway in unserer kleinen Wohnung die Zwillinge das erste Mal erblickte, die beiden winzigen, genau gleichen Babys in ihrem Bettchen, die eins am Daumen des anderen nuckelten – seit dem Moment, da ein hingerissenes, seliges Lächeln auf das Gesicht meiner Mutter trat, weiß ich, dass die Geburt von Zwillingen ein noch größeres Wunder darstellt als das Elternwerden ohnehin. Mit Zwillingen – und erst recht mit eineiigen – bringt man genetische Stars hervor. Menschen, die durch ihre bloße Existenz beeindrucken.

Beeindrucken und sich von den anderen abheben.

Mein Vater erfand sogar einen Spitznamen für sie: die eisigen Schwestern. Weil sie – mit eisblauen Augen und schneeblondem Haar – am kältesten Tag des Jahres zur Welt gekommen waren. Dieser Spitzname hatte etwas Abweisendes, ich habe ihn nie wirklich übernommen. Aber es war nicht zu leugnen, dass er in gewisser Weise passte. Er erfasste ihre Reinheit.

Allein das war schon etwas, das nur bei Zwillingen denkbar ist: ein Name für sie beide zusammen.

Deshalb kann diese glasklar abgegebene Erklärung – ich bin Lydia, Kirstie war diejenige, die gestorben ist – einfach ein weiteres Indiz dafür sein, wie sehr sie sich als Einheit empfunden haben. Aber selbst wenn – in mir steigt Panik hoch, ich kämpfe mit den Tränen. Weil diese Erklärung mich an Lydia erinnert. Und weil ich solche Angst um Kirstie habe.

Was für eine furchtbare Verwirrung treibt sie um, dass sie so etwas sagt? Ich bin Lydia. Kirstie war diejenige, die gestorben ist. Warum nennst du mich immer Kirstie?

»Zeit, schlafen zu gehen, Süße«, sage ich mit vorgetäuschter Ruhe.

Ihre blauen Augen schauen mich nachsichtig an – wie die ihrer Schwester. Oben hat sie einen Milchzahn verloren, unten wackelt einer. Das ist tatsächlich neu; als Lydia starb, hatten sie beide noch perfekte Zahnreihen, sie waren spät dran mit dem Zahnwechsel.

Kirstie hält das Buch hoch und sagt: »Es sind übrigens nur noch drei Seiten, dann ist das Kapitel zu Ende. Weißt du das?«

»Ach ja?«

»Ja, guck, hier ist es zu Ende, Mami.«

»Na gut, dann lesen wir noch diese drei Seiten. Lies sie mir doch vor!«

Sie nickt, vertieft sich in ihr Buch und liest: »›Um nicht an Unterk… Unter…kü…‹«

Ich beuge mich zu ihr, zeige auf das Wort und will helfen. »Unterk…«

»Nein, Mama!« Sie lacht leise. »Nein, ich weiß schon. Ich kann das.«

»Okay.«

Kirstie schließt die Augen, wie immer, wenn sie scharf nachdenkt, dann schlägt sie sie wieder auf und liest: »›Um nicht an Unterkühlung zu sterben, musste ich mich in Klopapier einwickeln.‹«

Sie hat es. Das Wort ist gar nicht so einfach. Aber ich wundere mich nicht. Gerade in letzter Zeit hat sie im Lesen große Fortschritte gemacht. Was bedeutet …?

Ich dränge den Gedanken beiseite.

Abgesehen von Kirsties Stimme ist es still. Angus, nehme ich an, sitzt bei Imogen unten in der Küche. Vielleicht machen sie zur Feier des Tages eine Flasche Wein auf. Warum auch nicht? Schlimme Tage und schlechte Nachrichten hatten wir dreizehn Monate lang mehr als genug.

»›So habe ich dann den größten Teil meiner Sommerferien verbracht …‹«

Während Kirstie liest, lege ich den Arm um ihre schmalen Schultern und gebe ihr einen Kuss auf das weiche blonde Haar. Dabei spüre ich etwas Spitzes unter mir, etwas Kleines, das sich in meinen Oberschenkel bohrt. Um mich abzulenken von dem, was sie gesagt hat, schiebe ich – vorsichtig, damit ich Kirstie nicht beim Lesen störe – eine Hand unter mein Bein und ziehe das Etwas hervor.

Es ist ein Spielzeug, ein Miniatur-Plastikdrache, den wir im Zoo gekauft haben. Allerdings haben wir ihn Lydia gekauft. Sie mochte Drachen und Alligatoren so gern, Reptilien und gruslige Ungetüme aller Art. Kirstie hatte – hat – es mehr auf Löwen und Leoparden abgesehen, auf kuschligere, geschmeidigere, hübschere Säugetiere. Das war ein Punkt, in dem sie sich deutlich voneinander unterschieden.

»›Als ich heute in die Schule kam, waren alle ganz komisch zu mir.‹«

Ich drehe den Plastikdrachen hin und her. Warum liegt er hier auf dem Fußboden? In den Monaten nachdem es passiert war, haben Angus und ich Lydias Sachen in Kisten gepackt. Wegwerfen konnten wir sie nicht, das wäre uns zu endgültig vorgekommen, zu roh. Also haben wir alles – Spielsachen, Kleider, alles, was eindeutig Lydia gehört hatte – auf dem Dachboden verstaut; psychologisch betrachtet in dem Raum über uns.

»›Das Prob…lem mit dem Käsefinger ist, dass man ihn so lange behält, bis man ihn an jemand anderen weitergibt …‹«

Lydia hat diesen Drachen geliebt. Ich kann mich an den Nachmittag erinnern, an dem wir ihn gekauft haben, sehe noch vor mir, wie Lydia die Regent’s Park Road entlanghüpft, mit dem Drachen wedelt und ruft, dass sie so gern einen Drachen als Haustier hätte. Wir haben alle gelacht. Die Erinnerung flutet mich mit Traurigkeit. Ich stecke den Drachen in die Hosentasche und versuche mich zu beruhigen, indem ich Kirstie zuhöre, bis sie das Kapitel zu Ende gelesen hat. Schließlich klappt sie das Buch widerstrebend zu und blickt zu mir auf. Unschuldig, erwartungsvoll.

»Gut, Süße. Jetzt ist aber wirklich Schlafenszeit.«

»Aber, Mami …«

»Nichts aber, Mami. Komm, Kirstie.«

Wir stocken beide. Es ist, seit sie gesagt hat, was sie gesagt hat, das erste Mal, dass ich sie beim Namen genannt habe. Verwirrt schaut Kirstie mich an, runzelt die Stirn. Wiederholt sie diese schrecklichen Sätze jetzt?

Kirstie war es, die gestorben ist. Ich bin Lydia. Warum nennst du mich immer Kirstie?

Meine Tochter schüttelt den Kopf, als sei mir ein grundlegender Irrtum unterlaufen. »Okay, wir gehen schlafen«, sagt sie.

Wir? Wir? Was meint sie mit »wir«? Angst schleicht sich von hinten an. Ich weigere mich, besorgt zu sein. Ich bin besorgt. Grundlos.

Wir?

»Okay. Gute Nacht, mein Schatz.«

Morgen ist das vorbei. Bestimmt. Kirstie muss einfach eine Nacht schlafen, und wenn sie morgen früh aufwacht, wird dieses merkwürdige Wirrwarr verflogen sein. Wie ihre Träume.

»Gut, Mami. Wir können den Schlafanzug allein anziehen, wirklich.«

Ich lächle und versuche, mir nichts anmerken zu lassen. Wenn ich auf das Verwirrspiel einsteige, mache ich es nur noch schlimmer.

»Na gut. Aber wir müssen schnell sein. Es ist schon sehr spät, und morgen ist Schule.«

Kirstie nickt und schaut mich mit ernster Miene an.

Schule.

Schule.

Auch ein Quell des Kummers.

Mir ist – nur zu schmerzlich – bewusst, dass sie ihre Schule nicht sonderlich mag. Nicht mehr. Als sie ihre Schwester noch in der Klasse hatte, ist sie gern hingegangen. Jeden Morgen habe ich sie in ihren einfarbigen Uniformen auf den Rücksitzen angeschnallt und auf dem Weg die Kentish Town Road hinauf bis zum Tor der St.-Luke’s-Grundschule im Spiegel beobachtet: wie sie tuschelten und einander Zeichen machten, Leute beobachteten und sich nicht einkriegen konnten vor Lachen über geheime Witze, Zwillingswitze, die ich nie wirklich verstand.

Jedes Mal – jeden einzelnen Morgen – war ich erfüllt von Stolz und Liebe, und zugleich hat es mich immer wieder verblüfft, wie vollständig sie aufeinander bezogen waren. Als hätten sie eine eigene Sprache nur für sich.

Es war schwer, sich da nicht ausgeschlossen zu fühlen, nicht das Gefühl zu haben, dass man für jede Einzelne von ihnen weniger wichtig war als die Schwester, mit der sie alles teilten und rund um die Uhr zusammen waren. Trotzdem habe ich sie über alles geliebt. Angebetet habe ich sie.

Das ist nun alles vorbei: Jetzt muss Kirstie allein zur Schule fahren, und sie tut es schweigend. Sitzt auf der Rückbank und sagt kein Wort. Starrt abwesend nach draußen in eine traurige Welt. Natürlich hat sie in der Schule Freundinnen, aber die sind kein Ersatz für Lydia. Nichts und niemand wird je auch nur annähernd ein Ersatz für Lydia sein. Auch das ist ein Grund, London den Rücken zu kehren: eine neue Schule, neue Freunde, ein Spielplatz, auf dem nicht der Geist ihrer toten Zwillingsschwester umgeht und kichert und Grimassen schneidet.

»Hast du dir die Zähne geputzt?«

»Das hat Immyjen gemacht. Nach dem Tee.«

»Gut. Na dann, rein mit dir ins Bett. Soll ich dich zudecken?«

»Nein. Mhm. Ja …«

Sie sagt nicht mehr »wir«. Hat sich die seltsame Verwirrung gelegt? Sie klettert ins Bett, und als sie das Gesicht im Kissen vergräbt, wirkt sie winzig. Als wäre sie wieder ein Kleinkind.

Ihre Lider flattern, sie drückt Leopardy fest an sich. Ich beuge mich über sie und überprüfe das Nachtlicht.

Wie ich es seit sechs Jahren nahezu jeden Abend tue.

Von Anfang an haben die Zwillinge sich vor tiefer Dunkelheit schrecklich gefürchtet, so sehr, dass auch ihr Schreien dann ganz anders klang. Nach etwa einem Jahr ging uns endlich auf, warum: Es kam daher, dass sie einander in völliger Finsternis nicht sehen konnten. Deshalb haben Angus und ich immer einen Kult daraus gemacht, sicherzustellen, dass die beiden eine Lichtquelle in der Nähe haben. Wir hatten immer eine Lampe oder ein Nachtlicht parat. Selbst als die Zwillinge eigene Zimmer bekamen, wollten sie nachts etwas Licht haben, so als könnten sie einander auch durch Wände sehen, wenn es nur hell genug war.

Natürlich frage ich mich hin und wieder, ob diese Phobie sich eines Tages legen wird – da nun ein Zwilling für immer verschwunden ist und nie mehr zu sehen sein wird. Aber vorerst hält sie sich hartnäckig. Wie eine Krankheit, die nicht abklingen will.

Mit dem Nachtlicht ist alles in Ordnung.

Ich stelle es auf den Nachttisch und will gerade gehen, als Kirstie die Augen noch einmal aufschlägt und mich anstarrt. Vorwurfsvoll. Wütend? Wütend nicht. Aber unzufrieden.

»Was?«, frage ich. »Was ist los? Du musst schlafen, Süße.«

»Aber, Mami.«

»Was ist denn?«

»Beany!«

Der Hund. Sawney Bean. Unser großer Familien-Spaniel. Kirstie liebt ihn.

»Wenn wir nach Schottland gehn, kommt Beany dann mit?«

»Aber sicher, mein Schatz!«, sage ich. »Wir würden ihn doch nicht einfach hierlassen. Natürlich kommt er mit!«

Sie nickt. Das beruhigt sie. Nun macht sie die Augen wieder zu und drückt Leopardy an sich, und ich kann nicht anders, ich muss ihr noch einen Kuss geben. Das tue ich neuerdings ständig, viel öfter als früher. Eigentlich war immer Angus der Schmusigere, der, der sie herzte, umarmte und ihnen Küsschen gab; ich hingegen habe alles organisiert, ich war die Praktische, die Mutter, deren Liebe sich darin zeigte, dass sie ihnen zu essen gab und sie einkleidete. Jetzt aber küsse ich meine Tochter, wieder und wieder, als sei das ein besonderer Zauber, der weiteres Unheil von ihr fernhalten kann.

Die Sommersprossen auf ihrer blassen Haut sind wie ein Hauch Zimt auf Milch. Ich küsse sie und schnuppere: Sie riecht nach Zahnpasta und vielleicht ein wenig nach dem Zuckermais, den sie gegessen hat. Sie riecht nach Kirstie. Das heißt, dass sie auch nach Lydia riecht. Ihr Geruch war immer gleich. Was sie auch taten, ihr Geruch war immer gleich.

Ein dritter Kuss garantiert, dass sie in Sicherheit ist. Ich flüstere noch einmal: »Gute Nacht«, und schleiche mich aus dem Zimmer mit dem blinkenden Nachtlicht. Als ich die Tür schließe, wird mir bewusst, dass mich etwas irritiert. Etwas mit dem Hund.

Beany.

Was ist mit ihm? Irgendetwas versetzt mich in Unruhe, aber ich weiß nicht, was.

Ich bleibe noch einen Moment oben im Flur stehen und überlege angestrengt.

Es ist drei Jahre her, dass wir Beany gekauft haben, einen lebhaften Springer Spaniel. Damals konnten wir uns einen Welpen mit Stammbaum leisten.

Angus hatte die Idee: Zum ersten richtigen Garten sollte ein Hund her. Ein Hund, der in unsere Gegend passte – nicht weit vom Regent’s Park. Wir haben ihn Sawney Bean genannt, nach dem schottischen Kannibalen, denn er fraß alles, mit Vorliebe Stühle. Angus fand Beany großartig, die Zwillinge fanden Beany großartig – und ich fand großartig, wie viel Spaß sie miteinander hatten. Mir hat – zugegeben, etwas oberflächlich – auch das Bild gefallen, das sie abgaben: zwei so hübsche blonde kleine Mädchen, die mit einem seligen, ausgelassenen braunen Spaniel in Queen Mary’s Rose Garden herumtollten.

Manchmal sind sogar Touristen stehen geblieben, haben ein Weilchen zugeschaut und ein Foto gemacht. Ich war die geschmeichelte Mutter im Hintergrund. Das ist die mit den süßen Zwillingen. Und dem schönen Hund. Du weißt schon.

Ich lehne mich an die Wand und schließe die Augen, um mich besser konzentrieren zu können. Aus der Küche dringen leise Geräusche zu mir herauf, das Klappern von Besteck auf dem Tisch, vielleicht auch von einem Flaschenöffner, der in die Schublade zurückgelegt wird.

Was irritiert mich bei dem Gedanken an Beany? Irgendetwas mit Hunden allgemein – aber ich komme nicht drauf, es gelingt mir nicht, den Gedanken durch das Dornengestrüpp von Erinnerung und Trauer zurückzuverfolgen.

Die Haustür fällt ins Schloss. Dieses Geräusch bricht den Bann.

»Reiß dich am Riemen, Sarah Moorcroft!«, sage ich und mache die Augen auf.

Ich muss nach unten, muss mit Immy reden, ein Glas Wein trinken und dann schlafen gehen, und morgen wird Kirstie – Kirstie – ihren schwarzen Pulli anziehen und mit ihrem roten Ranzen in die Schule gehen. Den Pulli, auf dessen Etikett am Kragen Kirstie Moorcroft steht.

Imogen sitzt in der Küche am Tresen. Sie lächelt leicht angesäuselt; auf ihren makellosen weißen Zähnen liegt ein tanninhaltiger Rotweinschleier.

»Gus is grad weg, fürchte ich.«

»Ach ja?«

»Ja. Er hatte eine mittelschwere Panikattacke, weil er dachte, der Wein reicht nicht. Ihr habt nur noch …«, sie dreht sich nach dem Weinregal neben dem Kühlschrank um, »… sechs Flaschen. Deshalb ist er zu Sainsbury’s gelaufen, Nachschub holen. Beany hat er mitgenommen.«

Ich lache höflich und ziehe mir einen Stuhl heran.

»Das sieht ihm ähnlich.«

Dann gieße ich mir aus der offenen Flasche auf dem Tresen ein Glas ein und schaue kurz auf das Etikett. Billiger chilenischer Merlot. Früher war es edler Barossa Shiraz. Mir ist’s egal.

Imogen beobachtet mich. Sie sagt: »Er trinkt immer noch … na ja, reichlich, oder?«

»Nett ausgedrückt: ›reichlich‹. Er hat seinen Job verloren, weil er im Suff seinen Chef k.o. geschlagen hat.«

Sie nickt. »Tut mir leid, ja. Ich denke immer in Euphemismen. Das bringt der Job mit sich.« Grinsend legt sie den Kopf schräg. »Aber der Chef war ein Arsch, richtig?«

»Ein echter Widerling. Trotzdem ist es nicht gerade clever, dem reichsten Architekten von London das Nasenbein zu brechen.«

»Mhm. Klar …« Ihr Grinsen wird süffisant. »Aber … na ja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Wenigstens kann er zuschlagen – wie ein Mann. Denk doch bloß mal an diesen Iren, mit dem ich letztes Jahr zusammen war. Der hat Yogahosen getragen!«

Sie feixt, ich ringe mir ein Lächeln ab.

Imogen ist Journalistin wie ich, nur weitaus erfolgreicher. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin einer Frauen-Klatschzeitschrift, deren Auflage auf wundersame Weise steigt – ich friste ein unsicheres Freien-Dasein. Das hätte dazu führen können, dass ich sie beneide, aber der Ausgleich für unsere Freundschaft bestand – besteht – darin, dass ich geheiratet und Kinder bekommen habe. Sie ist Single und kinderlos. Wir haben oft Vergleiche angestellt: So könnte mein Leben auch aussehen.

Ich lehne mich zurück, schwenke mein Weinglas, versuche, entspannt zu wirken. »Immerhin trinkt er nicht mehr ganz so viel wie noch vor ein paar Monaten.«

»Das ist gut.«

»Aber es ändert nichts mehr. Die Karriere in dem Büro hat sich erledigt.«

Imogen nickt mitfühlend – und trinkt. Ich nippe an meinem Glas, seufze nonchalant, schaue mich in unserer großen Camden-Küche um. Granitarbeitsplatten, blinkender Edelstahl, die schwarze Espressomaschine mit den goldenen Kapseln – das alles schreit: Hier wohnt ein gut situiertes Mittelklassepaar!

Und das ist gelogen.

Wir waren ein gut situiertes Mittelklassepaar, eine Zeitlang, nachdem Angus innerhalb von drei Jahren dreimal befördert worden war. Lange sah es rundum gut aus für uns: Angus war auf dem besten Weg, Teilhaber mit ansehnlichem Gehalt zu werden, und ich habe ihm gern die Rolle des Hauptverdieners überlassen, des Versorgers, denn so konnte ich als freie Journalistin arbeiten und Job und Mutterpflichten viel besser in Einklang bringen. Ich konnte die Kinder morgens zur Schule fahren, ihnen gesundes Frühstück machen und in der Küche stehen und Basilikum in Bio-Pesto verwandeln, während die Zwillinge auf einem unserer iPads spielten. Ein halbes Jahrzehnt lang waren wir – meistens – eine perfekte Camdener Familie.

Dann stürzte Lydia im Haus meiner Eltern vom Balkon und starb, und es war, als hätte jemand Angus aus großer Höhe fallen lassen. Er war in hunderttausend Teile zersprungen. Seine Trauer wurde zur Psychose. Zur brennenden Qual, die durch nichts gelindert werden konnte, auch nicht durch eine Flasche Whisky am Abend, sooft er es auch versuchte. Abend für Abend.

Im Büro sind sie ihm sehr entgegengekommen, haben ihm wochenlang freigegeben, aber das hat nicht genügt. Er war völlig außer Kontrolle. Der Fehler war, dass er zu früh wieder angefangen hat zu arbeiten; er ist mit Kollegen in Streit geraten und schließlich handgreiflich geworden. Eine Stunde bevor er gefeuert worden wäre, hat er gekündigt – zehn Stunden nachdem er dem Chef eine verpasst hatte. Und abgesehen von ein paar freien Design-Jobs, die mitfühlende Freunde ihm zugeschanzt haben, ist er seither arbeitslos.

»Ach verdammt, ist auch egal«, sage ich. »Wir ziehen jetzt um. Endlich.«

»Genau!«, sagt sie und lacht. »In eine Höhle auf den Shetlands, richtig?«

Sie frotzelt. Das stört mich nicht. Früher haben wir ständig gefrotzelt. Vor dem Unfall.

Seitdem ist der Ton zwischen uns viel gestelzter, aber wir geben uns Mühe. Andere Freundschaften sind nach Lydias Tod komplett auseinandergegangen; viele Leute wussten nicht, was sie sagen sollten, also haben sie gar nichts gesagt. Imogen dagegen gibt nicht auf, sie versucht, das Flämmchen unserer Freundschaft am Leben zu erhalten.

Ich fixiere sie und sage: »Torran Island, schon vergessen? Seit einem Monat hab ich dir jedes Mal, wenn du hier warst, Fotos gezeigt.«

»Ja, stimmt, Torran! Die viel gerühmte Heimat. Aber erzähl mir noch mal davon, das ist immer so schön!«

»Es wird toll – wenn wir nicht festfrieren. Sieht so aus, als gäbe es da Kaninchen und Otter und Seehunde …«

»Super. Ich liebe Seehunde.«

»Ach ja?«

»Ja! Vor allem die Jungen. Kannst du mir ein Fell besorgen?«

Ich muss lachen, wenn auch mit schlechtem Gewissen. Wir haben den gleichen Humor, nur ist ihrer noch eine Spur böser.

Sie fährt fort: »Also diese Insel, Torran – den Namen musst du mir noch ein paarmal sagen. Da bist du noch nie gewesen, oder?«

»Nö.«

»Sarah! Wie kannst du an einen Ort ziehen, den du noch nie gesehen hast?«

Schweigen.

Ich leere mein Glas und schenke mir nach. »Das hab ich dir doch schon erklärt. Ich will ihn gar nicht sehen.«

Erneutes Schweigen.

»Aha.«

»Immy! Ich will ihn wirklich nicht sehen – was wäre denn, wenn er mir nicht gefällt?« Ich schaue ihr in die großen grünen Augen. »Hm? Was dann? Dann hänge ich hier fest. Mit allem. Mit den Erinnerungen, den Geldsorgen, mit allem. Blank sind wir so oder so, wir müssten also in eine dumme kleine Wohnung ziehen – dahin zurück, wo wir angefangen haben –, und was dann? Ich müsste arbeiten gehen, und Angus würde einen Koller kriegen, und es wäre … na ja … Ich muss hier weg, wir müssen hier weg. Das ist jetzt unsere Chance. Unser Ausweg. Und auf den Fotos sieht das alles so schön aus. Wirklich, ehrlich, unglaublich schön. Es kommt mir vor wie ein Traum, aber was soll’s? Ich will ja einen Traum. Genau das ist es, was ich jetzt will: einen Traum. Weil die Wirklichkeit schon so lange so dermaßen beschissen ist.«

Einen Augenblick ist es still in der Küche.

Dann hebt Imogen ihr Glas, stößt es leise gegen meins und sagt: »Es wird bestimmt schön, Süße. Es ist nur … ihr werdet mir fehlen.«

Wir schauen einander in die Augen, und dann ist Angus plötzlich in der Küche, Herbstregentropfen auf dem Mantel. Er bringt Wein in doppelten orangefarbenen Plastiktüten und führt den feuchten Hund an der Leine. Bevor er ihn losmacht, setzt er die Tüten vorsichtig ab.

»So, Beany.«

Der Hund schüttelt sich, wedelt mit dem Schwanz und steuert geradewegs auf seinen Weidenkorb zu. Währenddessen packe ich die Flaschen aus und reihe sie auf dem Tresen auf.

»Okay, das wird für eine Stunde reichen«, sagt Imogen und starrt ungläubig auf die vielen Flaschen.

Angus greift sich eine und öffnet sie.

»Puh. Sainsbury’s ist ein Schlachtfeld. Ich werde diese Camden-Fuzzis, die noch eben schnell ein bisschen Zitronensaft besorgen, nicht vermissen.«

Imogen erwidert: »Warte nur, bis du fünfhundert Kilometer fahren musst, um an Trüffelöl zu kommen.«

Angus lacht, und es klingt gut. Unverkrampft. So, wie er gelacht hat, bevor das alles passiert ist. Und jetzt kann ich mich endlich entspannen, auch wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich ihn noch nach dem kleinen Spielzeug fragen will, nach dem Plastikdrachen. Wie ist der in Kirsties Zimmer gekommen? Er hat Lydia gehört. Er war verstaut und weggeräumt, da bin ich sicher.

Aber warum diesen kostbaren Abend mit einem Verhör kaputt machen? Die Frage kann bis morgen warten. Oder ewig.

Wir schenken uns nach, reden, richten uns ein spontanes Küchenpicknick her: Ciabattascheiben, Olivenöl, ein paar Stücke billige Salami. Und für eine gute Stunde haben wir es nett und vertraut wie in alten Zeiten. Angus erzählt, warum sein Bruder – der in Kalifornien lebt – so generös auf seinen Anteil am Erbe verzichtet hat.

»David verdient im Silicon Valley einen Haufen Kohle. Er braucht weder das Geld noch die Arbeit, die da dranhängt. Und er weiß, dass wir sehr wohl Geld brauchen.« Er kaut auf einem Stück Salami.

»Aber wieso«, fragt Imogen dazwischen, »hat die Insel überhaupt deiner Großmutter gehört? Ich meine …«, sie isst eine Olive, »… sei mir nicht böse, aber ich dachte immer, dein Vater wär so eine Art Leibeigener gewesen und du hättest mit deiner Mutter in einem Klohäuschen gewohnt. Und jetzt taucht da plötzlich eine Großmutter mit eigener Insel auf.«

Angus lacht. »Sie war meine Oma mütterlicherseits, von Skye. Sie waren einfache Bauern, haben aber einen kleinen Hof besessen, zu dem zufällig auch eine Insel gehört hat.«

»Verstehe …«

»Das ist nichts Besonderes. Zu den Hebriden gehören tausend kleine Inseln, und noch vor fünfzig Jahren war so ein seegrasbewachsener Flecken von einem halben Hektar Land bei Ornsay keine fünf Pfund wert. Deshalb haben sie die Insel nie verkauft. Dann ist meine Mutter nach Glasgow runter gezogen und meine Großmutter hinterher, und Torran war für die Ferien da. Für meinen Bruder und mich.«

Während Angus noch etwas Olivenöl holt, erzähle ich die Geschichte für ihn zu Ende: »Seine Mutter hat seinen Vater in Glasgow kennengelernt. Sie war Grundschullehrerin, er hat im Hafen gearbeitet …«

»Er ist … ertrunken, oder?«

»Ja, ein Unfall. Wirklich tragisch.«

Angus, der gerade zurückkommt, sagt: »Mein Alter war ein Säufer. Und er hat seine Frau geschlagen. Ich weiß nicht, ob ›tragisch‹ so treffend ist.«

Wir starren auf die weiteren drei Flaschen Wein, die auf dem Tresen stehen. Schließlich sagt Imogen: »Aber trotzdem – wie passen der Leuchtturm und das Haus da hinein? Wie sind die auf die Insel gekommen, wenn deine Familie so arm war?«

Angus erklärt: »Sämtliche Leuchttürme in Schottland werden vom Northern Lighthouse Board betrieben. Im vergangenen Jahrhundert haben sie da, wo sie einen neuen Leuchtturm bauen mussten, den jeweiligen Eigentümern ein kleines Nutzungsentgeld für den Grund und Boden gezahlt. So war es auch auf Torran. Später ist der Leuchtturm dann auf Automatik umgestellt worden. In den Sechzigern. Das Haus wurde geräumt. Und fiel an unsere Familie.«

»Glückstreffer«, sagt Imogen.

»Rückblickend gesehen, ja. Wir haben ein großes, solide gebautes Haus bekommen. Umsonst.«

Von oben ruft eine Stimme: »Mami?«

Kirstie steht an der Treppe. Es kommt oft vor, dass sie aufwacht und sich noch einmal meldet. Und jedes Mal versetzt es mir einen Stich. Weil sie so klingt wie Lydia.

Wann hört das endlich auf?

»Maaami!«

Angus und ich wechseln einen resignierten Blick – und überlegen beide kurz, wie es letztes Mal war. Wie frischgebackene Eltern, die darum feilschen, wer mit dem Fläschchengeben an der Reihe ist, nachts um drei.

»Ich gehe«, sage ich. »Ich bin dran.«

Was auch stimmt. Letztes Mal, als Kirstie nach einem ihrer Alpträume aufgewacht ist – und das ist erst wenige Tage her –, war Angus derjenige, der sich nach oben geschleppt hat, um sie zu trösten.

Ich stelle mein Glas ab und gehe zur Treppe. Beany kommt mit, eifrig, als ginge es zur Kaninchenjagd; sein wedelnder Schwanz peitscht gegen die Tischbeine.

Barfuß steht Kirstie oben im Flur. Mit ihren blauen Augen und Leopardy im Arm ist sie der Inbegriff der verstörten Unschuld.

»Er war wieder da, Mami, der Traum.«

»Ist schon gut, Mumin. Es war ja nur ein Traum.«

Ich nehme sie hoch – dafür ist sie jetzt fast schon zu schwer – und trage sie in ihr Zimmer. Sie kommt mir nicht allzu verängstigt vor, aber natürlich wünschte ich, das mit den wiederkehrenden Alpträumen würde endlich aufhören. Als ich sie ins Bett lege und zudecke, hat sie die Augen schon wieder zu. Doch sie erzählt noch etwas im Halbschlaf.

»Alles war weiß. Um mich herum. Ich war in einem Zimmer, und alles war weiß, und ganz viele Gesichter haben mich angestarrt.«

»Schsch.«

»Alles war weiß, und ich hatte Angst, und ich konnte mich nicht bewegen, und dann … dann …«

»Schsch …«

Ich streichle ihre reine, glatte, etwas erhitzte Stirn. Ihre Lider flattern, fast schläft sie. Da ertönt hinter mir ein leises Winseln, und das weckt sie noch einmal.

Der Hund ist da.

Kirstie schaut mich flehentlich an.

»Kann Beany bei mir bleiben? Kann er heute mal in meinem Zimmer schlafen?«

Normalerweise erlaube ich das nicht. Aber jetzt möchte ich mich einfach nur wieder zu Immy und Angus in die Küche setzen und ein Glas trinken.

»Okay, kann er. Heute mal. Ausnahmsweise.«

»Beany!« Kirstie richtet sich auf, streckt eine kleine Hand aus und zupft den Hund an den Ohren.

Ich setze eine strenge Miene auf.

»Und?«

»Danke, Mami!«

»Okay. Und jetzt musst du weiterschlafen. Morgen ist Schule.«

Sie hat nicht »wir« gesagt, und sie hat sich selbst nicht Lydia genannt, das ist schon viel. Sie legt sich wieder hin, und ich gehe zur Tür.

Im Weggehen werfe ich noch einen Blick auf den Hund.

Den Kopf schläfrig zur Seite geneigt, liegt er neben Kirsties Bett.

Und plötzlich ist die Irritation wieder da. Jetzt weiß ich, was mich gestört hat. Der Hund. Er benimmt sich anders.

Seit dem Tag, an dem er zu uns kam und unsere begeisterten Mädchen kennenlernte, waren die drei ein Herz und eine Seele – wobei es auch Unterschiede gab. Meine Zwillinge waren einander vielleicht gleich, aber Sawney hat nicht beide auf die gleiche Art geliebt.

Mit Kirstie, der Erstgeborenen, der Lebhaften, der Quirligen, derjenigen, die am Leben geblieben ist und jetzt und hier in diesem Zimmer liegt und schläft, war Beany immer ausgelassen und extrovertiert: Er springt an ihr hoch, wenn sie aus der Schule kommt; er jagt sie durch den Flur, bis sie juchzt und kreischt.

Lydia, die Ruhigere, die Seelenvollere, diejenige, der ich stundenlang vorlesen konnte, diejenige, die letztes Jahr in den Tod gestürzt ist, hat unser Spaniel immer sanft behandelt, so als spüre er in ihr eine größere Verletzlichkeit. Er hat sich an sie geschmiegt oder ihr lieb und freundlich die Pfoten auf den Schoß gelegt.

Außerdem hat Sawney Bean, wenn er es irgendwie hinbekam, sehr gern in Lydias Zimmer geschlafen. Meistens haben wir ihn rausgescheucht, hatte er es aber geschafft zu bleiben, lag er, den Kopf zur Seite geneigt, neben ihrem Bett.

Genau wie er jetzt neben Kirsties Bett liegt.

Ich starre auf meine Hände, sie zittern leicht. Die Angst kribbelt im ganzen Leib.

Beany benimmt sich Kirstie gegenüber nicht mehr wie bisher – unbändig und verspielt –, sondern so, wie er es früher Lydia gegenüber getan hat.

Sanft. Kuschlig. Lieb.

Ich grabe in meiner Erinnerung. Wann hat das angefangen? Unmittelbar nach Lydias Tod? Später?

Sosehr ich mich auch bemühe, ich weiß es nicht. Das ganze vergangene Jahr liegt in einem Nebel aus Trauer; es hat sich so vieles verändert, dass ich auf den Hund überhaupt nicht geachtet habe. Kann es sein, dass er trauert? Gibt es das bei Tieren? Oder steckt etwas anderes dahinter, etwas viel Schlimmeres?

Dem muss ich nachgehen, das kann ich nicht ignorieren. Ich überlasse Kirstie dem Schutz ihres Nachtlichtes und gehe fünf Schritte weiter zur nächsten Tür: ehemals Lydias Reich.

Wir haben ein Arbeitszimmer daraus gemacht – es war der erfolglose Versuch, Erinnerungen durch Arbeit auszulöschen. An den Wänden stehen Regale, überwiegend Bücher von mir. Darunter etliche – bestimmt ein halbes Bord voll – zum Thema Zwillinge.

Während der Schwangerschaft habe ich dazu gelesen, was ich nur finden konnte. Das ist meine Art, Dinge zu verarbeiten: Ich lese etwas dazu. Also habe ich Bücher verschlungen: über Frühgeburten bei Mehrlingsschwangerschaften, über das Problem der Individuation bei Zwillingen, darüber, dass ein Zwilling genetisch gesehen seinem Zwillingsgeschwister näher ist als seinen Eltern, ja sogar als später den eigenen Kindern.

Und ich habe etwas über Zwillinge und Hunde gelesen. Das weiß ich genau.

Hastig suche ich die Reihe von Büchern ab. Das da? Nein. Dieses? Ja.

Ich nehme es heraus – es ist ein Ratgeber für den Alltag mit Mehrlingen – und überfliege das Inhaltsverzeichnis.

Hunde: Seite 187.

Da. Das ist der Absatz, den ich in Erinnerung hatte.

Eineiige Zwillinge physisch auseinanderzuhalten kann schwierig sein, und zwar bis ins Teenie-Alter hinein. Das geht gelegentlich sogar den Eltern so. Für Hunde dagegen besteht dieses Problem nicht. Der Geruchssinn des Hundes ist so ausgeprägt, dass ein Tier – etwa ein Familienhund – Zwillinge schon nach wenigen Wochen allein anhand des Geruchs voneinander unterscheiden kann.

Ich lasse das Buch sinken und starre auf das rabenschwarze vorhanglose Fenster. Die Hinweise verdichten sich.

Kirstie hat sich verändert während des vergangenen Jahres. Sie ist stiller geworden, schüchterner, zurückhaltender. Wie Lydia war. Bislang habe ich diese Veränderung der Trauer zugeschrieben. Schließlich haben wir uns im Lauf dieses Jahres alle verändert.

Aber wenn uns nun ein schrecklicher Fehler unterlaufen ist? Der schrecklichste, den man sich nur denken kann? Wie kriegen wir das heraus? Was machen wir dann? Was macht das mit uns? Eins weiß ich: Meinem am Boden zerstörten Mann kann ich das nicht erzählen. Niemandem kann ich das erzählen. Diese Bombe zu zünden wäre sinnlos. Solange ich nicht sicher bin. Aber wie soll ich es beweisen?

Mein Mund ist trocken, als ich ängstlich in den Flur hinaustrete und auf die Tür nebenan starre. Auf die schiefen Papierbuchstaben.

Hier wohnt Kirstie.

3. Kapitel

In einer Studie habe ich einmal gelesen, dass ein Umzug genauso traumatisch ist wie eine Scheidung oder der Tod eines Elternteils. Mir geht es völlig anders: Seit unserem Termin bei dem Anwalt vor zwei Wochen – seit Kirstie gesagt hat, was sie gesagt hat – bin ich heilfroh, dass wir umziehen, denn es bedeutet, dass ich ständig zu tun habe und zumindest zeitweilig abgelenkt bin.

Ich mag den Durst, ich mag das Ziehen in den Armen, wenn ich Kisten und Kasten hoch oben von den Schränken angele, ich mag das Gefühl von Staub im Mund, das sich beim Durchforsten und Ausräumen der endlosen Bücherregale unweigerlich einstellt.

Dennoch sind die Zweifel immer da. Mindestens einmal pro Tag gehen mir Einzelheiten aus den gemeinsamen Jahren der Zwillinge durch den Kopf, und ich denke daran, wie Lydia gestorben ist. Kann es tatsächlich sein, dass uns beim Identifizieren des Kindes, das wir verloren haben, ein Fehler unterlaufen ist?

Ich weiß es nicht. Und so bleiben die Zweifel. Seit zwei Wochen sage ich, wenn ich Kirstie an der Schule absetze, »Schatz« zu ihr, »Mumin«, »Süße«, alles Mögliche, nur nicht ihren Namen, weil ich Angst habe, dass sie mich wieder so anstarrt mit ihren blauen Augen und sagt: Ich bin Lydia. Nicht Kirstie. Kirstie ist tot. Eine von uns ist tot. Wir sind tot. Ich bin am Leben. Ich bin Lydia. Wie konntest du dich so täuschen, Mama? Wie?

Irgendwann höre ich dann auf zu grübeln und mache mich wieder an die Arbeit.

Heute gehe ich die schwierigste Aufgabe an. Angus ist früh am Morgen nach Schottland geflogen, um dort alles vorzubereiten, Kirstie – Kirstie Jane Kerrera Moorcroft – ist in der Schule, und ich nehme mir den Dachboden vor. Wo wir die Sachen von Lydia aufbewahren. Von Lydia May Tanera Moorcroft.

Ich bringe die erstaunlich leichte Aluminiumklappleiter unter der Falltür in Position und halte erneut inne. Hilflos. In meinen Grübeleien gefangen.

Noch mal von vorn, Sarah Moorcroft, fang noch mal ganz von vorn an. Krieg es heraus.

Kirstie und Lydia.