Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Wunschblase – Phantastischer Wohlfühlroman - Der sechsjährige Ben hat einen ganz besonderen Herzenswunsch: Er möchte seinen Papa Frank wieder glücklich sehen. Ganz klar: Der Papa braucht eine neue Frau. Und Ben eine neue Mama. Ben ahnt nicht, dass er mit seinem geheimen Wunsch außergewöhnliche Mächte in Gang setzt. Carolyn, ein weiblicher Dschinn, bekommt den Auftrag, eine geeignete Frau zu suchen. Frank erweist sich jedoch als immun gegen sämtliche Verkuppelungsversuche. Wird Carolyn dennoch Bens Wunsch erfüllen können?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 238

Veröffentlichungsjahr: 2015

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

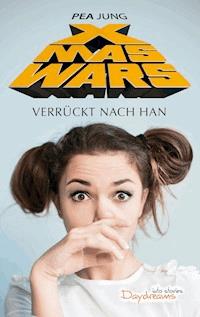

PEA JUNG (Jahrgang 1977) lebt mit ihrem Mann und vier Kindern in der Nähe von München. Neben der Arbeit als Sozialpädagogin schreibt sie Liebesgeschichten mit Happy End, wobei der Erotikfaktor von Geschichte zu Geschichte variiert. Mit ihrem Debütroman DIE FALSCHE HOSTESS gelang der Überraschungserfolg – das Buch entwickelte sich in kurzer Zeit zum Bestseller. Seither begeisterte jedes ihrer Bücher die stetig wachsende Leserschaft. Mittlerweile ist sie eine erfolgreiche Self-Publisher-Autorin.

Prolog

Hier, in meinem Zuhause, ist alles weiß: die Wände, die Möbel, die Kleidung. Alles. Wie in einer Art Bienenstock lebe ich hier mit meinen Mitbewohnern. Jeder hat seine eigene Wohnwabe und alles, was er zum Leben benötigt.

Ich bin ein weiblicher Dschinn. In Menschenjahren wäre ich wahrscheinlich ungefähr Ende 20, aber in Dschinnjahren bin ich wesentlich älter. Nein, genauer werde ich es nicht verraten. Wir Dschinns sehen aus wie ganz gewöhnliche Menschen. Uns gibt es in sämtlichen Farben und Formen, Größen und Gewichten. Wie die Menschen auch.

Wir sind modern und leben in einer beinahe sterilen Welt. Innerhalb unserer Wabe benötigen wir nichts zu essen, keinen Schlaf und wir müssen uns auch nicht duschen. Unsere Haare werden niemals fettig und wir schwitzen nicht. Mit anderen Worten: wir sind fast perfekt.

Aber wir sind keine Engel. Die arbeiten noch eine Etage über uns. Denn wir sind nicht unbedingt immer die Guten, zumindest nicht für jeden. Wir handeln nach eigenem Ermessen und sind lediglich unserem Oberdschinn Rechenschaft schuldig.

Manchmal mischt sich auch die obere Etage ein. Die Engel handeln jedoch nur nach direkter Aufforderung des alten Mannes, den man auch unter dem Namen Gott kennt. Der ist übrigens gut mit unserem Oberdschinn befreundet. Wir sind mit den Engeln zwar bekannt, aber nicht unbedingt befreundet. Das ist ungefähr so, wie wenn man an einer Fachhochschule die BWLer mit den Sozialpädagogen in ein Gebäude steckt. Alle studieren, das war es dann aber schon mit den Gemeinsamkeiten.

Besitzen wir Dschinns Magie? Ja, und wie. Aber wir dürfen sie nur einsetzen zur Vorbereitung eines Auftrags, nicht um den Auftrag direkt auszuführen. Das klingt kompliziert? Ist es auch. Hauptsächlich verwenden wir unsere Magie, um unsere Tarnung aufzubauen und aufrechtzuerhalten.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 1

Als ich meine Wohnwabe verlasse, treffe ich auf dem Flur meine Nachbarin Claudia. Sie ist dunkelhäutig und trägt ihre Haare geflochten. Ihre weite Leinenhose und das ärmellose Top sind nahezu identisch mit meinem Outfit. Ich habe mein langes, brünettes Haar zu einem Dutt gebunden, da der Oberdschinn es nicht so gerne sieht, wenn wir Haare verlieren. Ja, wir tragen keine Gewänder mehr wie aus 1001 Nacht und schauen auch nicht aus wie die lustige Barbara Eden. So sind wir nicht oder jedenfalls nicht mehr.

»Hey Carolyn, bereit für einen neuen Wunsch?«, fragt Claudia.

Das ist nämlich unsere Arbeit: Wir sammeln Wünsche. Sobald ein Mensch einen besonderen Herzenswunsch äußert, schwebt er bei uns mit der täglichen Post ein. Und zwar in der perfekten Form: rund.

»Ja. Und du?«

»Ich glaube, ich gehe heute noch einmal in die Beratung«, antwortet Claudia. »Die Sache mit der Bergtour habe ich immer noch nicht ganz abgeschlossen.«

Claudia musste einem Bergsteiger helfen, seinen Traum zu erfüllen und den Kilimandscharo zu bezwingen. Sie hat es geschafft und der Mann auch, aber sie war fix und fertig trotz der Magie, die sie immer wieder angewendet hatte. Ich klopfe ihr auf die Schulter, bevor sie in den Gang abzweigt, der zu dem Supervisions-Raum führt.

Dann gehe ich über die Treppe in die Halle. Natürlich bin ich, wie immer in unserem Bienenstock, barfuß. In der Halle sind ganz oben unter der Decke einige offene Fenster und dort schweben die Wunschblasen herein. Wie sichtbar gewordene, dickflüssige Seifenblasen glänzen sie in allen Farben des Regenbogens. Die meisten Blasen sind so groß wie ein Tennisball und ihre Haut ist dick und widerstandsfähig. Sie zerplatzt erst, wenn der Wunsch erfüllt ist oder wir zumindest versucht haben, ihn zu erfüllen. Ein Traum zerplatzt manchmal ja auch, ohne dass er in Erfüllung gegangen ist.

In der Mitte des Raumes werden alle Blasen in einer Art durchsichtigem Ballon gebündelt. Immer wenn ein Dschinn einen Wunsch anfordert, wird ein Wunsch durch einen Trichter wieder in den Raum abgegeben. Und das werde ich jetzt tun. Ich setze mich an einen kleinen weißen quadratischen Tisch und drücke auf einen der weißen Knöpfe, die sich daran befinden. In der Halle herrscht auch heute Ruhe. Es ist wie in einer Bibliothek. Wir wollen konzentriertes Arbeiten ermöglichen und gleichzeitig den Herzenswünschen unseren Respekt erweisen, indem wir sie nicht mit Geräuschen übertönen.

Sofort fährt ein Bildschirm aus dem Schreibtisch hoch. Routiniert entnehme ich die Ohrstöpsel aus einer Mulde im Schreibtisch. Auf dem Bildschirm blinken die Worte Wunsch anfordern. Ich berühre sie und blicke nach oben. Der Trichter gibt eine Blase frei und sie schwebt ganz langsam zu meinem Platz.

Die Blase gefällt mir. Sie ist nicht zu groß und nicht zu klein und ihre bläuliche Farbe fesselt meine Aufmerksamkeit sofort.

Neben meiner Blase schweben noch andere durch die Halle und jede weiß instinktiv, von welchem Platz aus sie gerufen wurde. Indem ich mit meinem Finger den Bildschirm berührt habe, habe ich mich unabänderlich mit der Wunschblase verbunden. Der Oberdschinn sagt immer, der Wunsch sucht sich einen Dschinn aus, nicht umgekehrt.

Vorsichtig streichle ich über die Blase. Das gehört nicht zu unserer Aufgabe, aber ich mache das gern. Mir ist aufgefallen, dass sie sich unterschiedlich anfühlen und diese hier ist unglaublich zart.

Dann lasse ich die Blase in das dafür vorgesehene Fach schweben und konzentriere mich, als sie ihren Wunsch freigibt. Auf dem Bildschirm kann ich Daten und Bilder abrufen, während mir über den Kopfhörer die dazugehörigen Geräusche übermittelt werden.

Da ist ein kleiner Junge zu sehen. Ich lächle, weil ich gerne die Herzenswünsche von Kindern bearbeite. Dann höre ich die Stimme des Jungen: »Ich wünsche mir so sehr, dass mein Papa wieder glücklich ist und meine Mama mir eine neue Mama vorbeischickt.«

Moment, das sind zwei Wünsche! Wieso wurde das so angenommen? Da sehe ich die Antwort auf dem Bildschirm: Ein Verkehrsunfall, eine Beerdigung, ein trauriger Mann und ein trauriges Kind. Die Wünsche hängen zusammen: Wenn dieser Junge eine neue Mama bekommt, dann wird der Papa wieder glücklicher sein.

Ich sehe mir noch einige Bildsequenzen aus dem Leben dieses kleinen Jungen an. Er geht bereits zur Schule, macht dort aber häufig in die Hose und wird von seinen Klassenkameraden dafür ausgelacht und gehänselt. Der Vater ist überfordert und schimpft ihn. Der Junge geht in die Mittagsbetreuung und kommt erst am späten Nachmittag nach Hause.

Ich sehe eine deutsche Stadt: Frankfurt. Ein Hochhaus, eine Stadtwohnung, einen Vater, der als Notar tätig ist. Den Vater beachte ich nicht richtig, sondern konzentriere mich auf den Jungen, der Ben heißt und viele lustige Sommersprossen auf der Nase hat. Auf früheren Bildern war er fröhlich und grinste verschmitzt. Außer ihm und seinem verbitterten, trauernden Vater sehe ich eine ernste und strenge Haushälterin.

Puh, das ist ein mit Emotionen behafteter Herzenswunsch! Aber sind sie das nicht alle? Ich reibe mir kurz die Augen, als ich plötzlich die Stimme unseres Oberdschinns in meinem Kopf höre: »Carolyn, bist du so weit?« Da schaue ich nach oben, zur Galerie, von wo aus er mich betrachtet, nicke und schicke ein stummes Ja zu ihm hinauf.

Schnell drücke ich den Startknopf und sofort stehe ich mitten in Frankfurt an einer belebten Verkehrsstraße. Meine Haare sind immer noch streng zusammengebunden und ich trage einen beigefarbenen Mantel und halbhohe Schuhe. In der Hand halte ich einen aufgespannten Regenschirm, auf den ein kalter Wind Schneeregen peitscht. Frankfurt im November, da habe ich ja wieder die richtige Blase gezogen!

Es ist Mittagszeit und da sehe ich Bens Vater, der mit einem Mann zusammen auf der anderen Straßenseite ein Restaurant betritt. Ich zwinkere mich in die Damentoilette des Restaurants und verlasse sie sofort. Auf meiner Nase parkt inzwischen eine hässliche Brille. Die benütze ich gerne, wenn ich hier unten unterwegs bin. Die Brille lenkt von meinem Gesicht ab und falls irgendjemand mich beschreiben sollte, könnte er sich wahrscheinlich hauptsächlich an die Brille erinnern.

Im Restaurant suche ich mir einen Tisch, von dem aus ich die beiden Männer beobachten kann. In Hörweite muss ich mich glücklicherweise nicht setzen. Denn ich kann auch so alles hören, was ich will. Die beiden unterhalten sich über berufliche Dinge. Das interessiert mich nicht die Bohne, ehrlich gesagt.

Dann fragt der blonde Mann mit Brille seinen Kollegen: »Wie geht es Ben?«

Meine unsichtbaren Ohren schwellen augenblicklich auf die Größe von Elefantenohren an. Bens Vater antwortet. »Ach, Ben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich machen soll.« Das klingt verzweifelt.

Mit zusammengekniffenen Augen sehe ich mir Bens Vater zum ersten Mal genauer an. Seine schwarzen Haare sind stufig geschnitten, eigentlich ganz schön frech für einen Notar. Bevor die Trauer sein Gesicht betäubt hat, war er bestimmt ein gut aussehender Mann.

Der blonde Mann sagt: »Du solltest dir eine Auszeit nehmen, Frank.«

»Nein, ich muss arbeiten, sonst werde ich noch verrückt.«

Frank ist wirklich ein passender Name für ihn. Ich blinzele und rufe mir die Daten ab: Frank Bach, geb. am 04.02.1979, Witwer von Carmen Bach, geb. Meyer, ein gemeinsamer Sohn Ben, 6 Jahre alt. Frank Bach ist Notar und berechtigt, einen Doktortitel zu führen. Der Mann bei ihm am Tisch ist Daniel Schwarz, 43 Jahre alt, ebenfalls Notar und Franks Kollege im Notariat.

Weil ich gerade dabei bin, schaue ich mir im inneren Schnelldurchlauf die Frau von Frank noch einmal genauer an und ebenso all seine Freundinnen, die er vorher hatte. Ich kann kein eindeutig bevorzugtes Frauenbild feststellen, außer, dass bei allen Frauen, die Augen zu ganz kleinen Schlitzen wurden, wenn sie lachten.

So, jetzt wird es aber Zeit, aktiv zu werden. Daniel Schwarz geht gerade auf die Toilette und ich halte mich bereit. Eine junge Bedienung, die mir vorhin schon aufgefallen ist, geht mit einem Tablett und einem Glas Wasser an Frank vorbei. Ich zwinkere und das Glas kippt um. Es ergießt sich über Frank. Er springt sofort auf. »Passen Sie doch auf!«

Er scheint es nicht fassen zu können, dass er klitschnass ist. Die Frau will sich entschuldigen, aber Frank ist sehr aufgebracht und wehrt sich gegen die Versuche der Frau, ihn zu berühren. Oh, das wird wirklich schwierig!

Schnell zwinkere ich wieder mit den Augen und die Bedienung geht mit dem Tablett und dem Glas an ihm vorbei, ohne dass etwas passiert. Er ist nicht in der Stimmung, auf diese Art eine Frau kennenzulernen. Will er überhaupt eine Frau kennenlernen?

Mithilfe meiner Magie suche ich gedanklich nach seinen Arbeitskolleginnen. Jeder Notar hat doch bestimmt ein paar weibliche Angestellte. Tatsächlich, da gibt es eine, die ihm eindeutig schöne Augen macht, und die Chemie zwischen den beiden scheint auch zu stimmen.

Da beschließe ich, das Lokal wieder zu verlassen. Kurz bevor ich an Franks Tisch vorbeikomme, fällt seine Serviette auf den Boden und reflexartig greife ich danach. Frank hat sich aber ebenfalls danach gestreckt und seine Hand berührt meine.

»Oh«, rufen wir beide gleichzeitig und seine traurigen Augen sind mir so nah, dass ich schlucken muss.

Er zieht sofort seine angenehm warme Hand zurück und ich fasse nach der Serviette, um sie ihm zu reichen. Als er danach greift, berühren sich unsere Finger schon wieder und diesmal ziehe ich meine Hand erschrocken zurück. Seine Augen vibrieren kurz, als ob er über meine scheue Reaktion erstaunt wäre.

Ich verlasse sofort das Lokal. Was war das denn? Es ist mir noch nie passiert, dass ein Angehöriger eines Wünschenden bei der ersten Observierung derart auf mich aufmerksam geworden ist. Ich fürchte, ich kann jetzt nicht einfach so in das Notariat marschieren, da er mich höchstwahrscheinlich wiedererkennen würde. Es ist besser, die unsichtbare Variante zu wählen.

Deshalb stelle ich mich hinter die Mitarbeiterin, die ich auserwählt habe, und warte darauf, dass Frank vom Mittagessen zurückkommt. In dem Moment, als er zusammen mit Daniel das Büro betritt, impfe ich der Mitarbeiterin meine Gedanken ein. Sie geht in die Teeküche und glaubt, dass die Tasse heißer Kaffee und das süße Teilchen, das dort auf einem Tablett wartet, von ihr hergerichtet wurden und zwar für ihren Chef Frank. Mit dem Tablett in der Hand geht sie in sein Büro, wo er hinter seinem Schreibtisch sitzt und ich darauf. Gut, dass mich niemand sehen und hören kann, jedenfalls nicht bewusst!

»Sibylle?«, fragt Frank, als die Frau eintritt.

»Frank, ich dachte, ich tue dir etwas Gutes, wenn ich dir einen Nachtisch vorbeibringe.«

Und in dem Moment, als Frank die süße Nussschnecke sieht, weiß ich, er hasst so süßes Zeug. Deshalb entscheide ich mich zu einem spontanen Zauber.

Die Mitarbeiterin zieht ein Glas voller Salzstangen hinter ihrem Rücken hervor und lächelt ihn schelmisch an: »Oder magst du lieber etwas Salziges zum Knabbern?«

Frank zieht die Augenbrauen hoch und ist baff. Diesmal habe ich einen Volltreffer gelandet. Er mag Salzstangen. In diesem Augenblick fällt ein gerahmtes Foto, das eben noch ruhig auf seinem Schreibtisch gestanden hat, um. Frank zuckt zusammen, seine Mitarbeiterin stellt das Tablett ab und verlässt eilig den Raum. Mit wehmütigem Blick nimmt Frank das Bild und betrachtet es. Ich scanne es von hinten und erkenne, es ist das Bild einer glücklichen Familie.

Danach blinzele ich mich in die Grundschule zu Ben und betrachte den blassen, schmächtigen Jungen mit dem dunkelblonden Haar, das einen neuen Schnitt vertragen könnte. Ein Blick auf seine Hose macht mir klar, dass er wohl wieder nicht aufs Klo gegangen ist. Ben scheint gerade in einer Art Hausaufgabenbetreuung zu sein, aber es geht drunter und drüber. Die beiden Sozialpädagoginnen, die das Ganze organisieren, sind schon völlig fertig. Das ist der Nachteil einer freiwilligen Mittagsbetreuung. Meist sind dort genau die Kinder, die eh schon ein paar Probleme haben.

Ich blinzele zweimal und Bens Hose ist trocken. Er scheint dies gar nicht zu bemerken. Gut so. Neben seinem Platz gehe ich in die Hocke, lege meine Arme auf den Tisch und stütze mein Kinn darauf. Er kann mich zwar nicht bewusst wahrnehmen, aber ich sage ihm trotzdem ein paar Dinge: »Hallo Ben, ich bin Carolyn. Du hast mich gerufen und hier bin ich. Du bist jetzt mein Meister und ich versuche, dir bei der Erfüllung deines Wunsches behilflich zu sein. Ich verspreche dir, ich gebe alles, damit es dir und deinem Papa wieder besser geht.«

Jetzt fällt mein Blick auf die Aufgabe, die er erledigen will. Mit Hilfe einer Anlauttabelle soll er ein Wort schreiben. Pirat hat er bereits geschrieben: »Prt«. Ich sage: »Also ich höre in Pirat auch noch ein i und ein a.«

Als hätte er das gehört, greift Ben nach seinem Radierer und bessert die richtigen Stellen in dem Wort aus. Der Junge hat eine überaus sensible Wahrnehmung. Ich muss gut aufpassen, was ich seinem Unterbewusstsein so alles zuflüstere.

Plötzlich sehe ich, dass seine Hose wieder nass ist und ein größerer Junge schreit: »Hey, der Benni flenni hat sich wieder in die Hosen gemacht.«

Die meisten Kinder reagieren mit lautem Lachen und deuten auf Ben, der so tut, als ob er davon nichts mitbekäme. Die Sozialarbeiterinnen mahnen zur Ruhe, können sich aber nicht durchsetzen.

Da fasse ich einen Entschluss. Keine Ahnung, ob der Oberdschinn das gut findet, aber ich tue es. Gedanklich übe ich auf so ziemlich jede Blase in diesem Raum einen gehörigen Druck aus und presse sie aus. Die Blasen von Ben und den Sozialarbeiterinnen lasse ich mal außen vor. Im Nu haben sich alle Kinder vom Erst- bis zum Viertklässler in die Hosen gemacht. Ein zufriedenes Grinsen schleicht sich auf mein Gesicht.

Was dann folgt, ist natürlich ein Ausnahmezustand. Alle Eltern werden vom Rektorat aus angerufen und einbestellt. Frank trifft auch ein und ich zwinkere Bens Hose trocken, während ich mich hinter dem Rektor aufbaue, um das Gespräch zu belauschen.

»Herr Bach, heute kann ich Sie gar nicht einmal im Einzelnen darauf hinweisen, dass Ihr Sohn eingenässt hat, da die ganze Nachmittagsgruppe in die Hose gemacht hat. Also so etwas hatte ich in meiner ganzen Laufbahn als Lehrer noch nicht, das können Sie mir glauben.« Der Rektor lächelt nervös. Da flüstere ich ihm etwas ins Ohr und er fragt: »Können Sie denn niemanden einstellen, der sich am Nachmittag zuhause um den Jungen kümmert?«

Frank, der sich leicht lächelnd die Pissgeschichte des Rektors angehört hat, schüttelt den Kopf: »Die Haushälterin habe ich schon gefragt. Sie fühlt sich überfordert, auf Ben aufzupassen.«

Wieder flüstere ich dem Rektor etwas ins Ohr und er greift in seine Schublade, um eine Visitenkarte hervorzuholen, die dort eben noch nicht gelegen hat. »Ich kenne einen Verein, der ehrenamtlich in besonderen Lebenssituationen einspringt. Die nennen sich Die Wabe. Darf ich Ihnen eine Visitenkarte mitgeben?«

Frank greift danach und ich springe um den Schreibtisch herum, um das Ergebnis meiner spontanen Aktion mit eigenen Augen zu sehen. Denn ich habe tatsächlich ein Wabenlogo entstehen lassen und einige Bienen schwirren auf der Karte auch herum. Der Spruch ist vielleicht etwas kitschig: Die fleißigen Bienchen sind stets zur Stelle. Während ich kichere, steckt Frank – noch nicht ganz überzeugt – die Karte in seine Sakkotasche.

Dann blinzele ich mich in seine Wohnung und mache der Haushälterin das Leben schwer. Sämtliche elektrischen Geräte fallen aus, Geschirr zerbirst, der Abfluss verstopft. Fast tut mir die ältere Frau leid, aber wir Dschinns sind nicht immer die Guten.

Als Frank mit Ben zuhause eintrifft, verlässt die Frau die Wohnung und verkündet, dass sie nicht mehr kommen kann. Frank ist echt verzweifelt und ich lasse die Visitenkarte aus der Jacke fallen, als er diese an der Garderobe aufhängt. Bevor er die Nummer wählt, verlasse ich die Wohnung.

Mein Telefon klingelt. »Die Wabe. Sie sprechen mit Carolyn.«

»Guten Abend, ich habe Ihre Telefonnummer von Herrn Schmidt, dem Rektor der Grundschule am Stadtpark.«

»Ah, ja. Was kann ich für Sie tun?«

Und was Frank antwortet, gibt mir das Gefühl, dass ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gemacht ist. »Ich brauche Hilfe.«

Als ich in meine Wabe zurückkomme, habe ich für den nächsten Vormittag eine Verabredung mit Frank in der Tasche. Er wollte mir am Telefon nichts Näheres erzählen, hat sich aber den nächsten Vormittag freigenommen, damit ich ihn in der Wohnung aufsuchen kann. In meiner kleinen Wabe wartet bereits die Wunschblase auf mich, die so lange in meiner Wohnung bleiben wird, bis ich meinen Auftrag erledigt habe.

Meine Tür gleitet zur Seite und der Oberdschinn betritt mein kleines Reich.

»Dschinn«, sage ich ehrfürchtig und verbeuge mich knapp.

Er hebt seinen Arm als Zeichen, dass ich mich rühren darf. Unser Oberdschinn ist der Urdschinn und keiner weiß genau, wie alt er ist. Er sieht aus, wie ein asiatischer Mann und hat einen langen, langen, langen weißen Bart. Er trägt eine Art weißes Kleid mit langen ausgestellten Ärmeln und auf dem Kopf sitzt so ein komischer Hut, den ich sehr witzig finde, weshalb ich immer kichern muss, wenn ich ihn sehe. Natürlich kichere ich erst, wenn er mir seinen Rücken zukehrt. Seine Haare hat er hinten am Kopf zu einem langen Zopf gebunden und ich frage mich, was wohl länger ist: sein Bart oder der Zopf.

»Carolyn!«, sagt er streng. Ups. Schon wieder habe ich vergessen, dass er gerne in den Köpfen seiner kleinen Dschinnis herumspioniert. Er geht zu dem Gefäß, in dem meine Wunschblase wartet. »Das ist eine ganz besondere Blase, nicht wahr, Carolyn?«, sagt er und fährt sich mit den Fingern über seinen Schnurrbart.

»Ja, aber sind sie das nicht alle?«, entgegne ich.

»Vielleicht erfordert eine besondere Blase auch besondere Maßnahmen.«

Spielt er auf die Sache mit den nassen Hosen an? Er lächelt. Aha, er hat mich also beobachtet. Wieso beobachtet er immer meine Aktionen? Es gibt hier doch noch viele andere Mitarbeiter. Er lächelt immer noch entspannt und streichelt seinen Bart. »Deine Aufträge sind meist die unterhaltsamsten.«

»Ich finde es nicht sehr unterhaltsam, wenn ein Junge seine Mutter verliert.«

»Oh, natürlich, ich korrigiere mich. Deine Arbeitsweise ist besonders unterhaltsam. Sogar mein lieber Freund von oben schaut ab und zu bei dir vorbei.« Oh Gott! Ja genau, den meint er. »Denk daran, die Blase sucht sich den Dschinn aus, also konzentriere dich auf den Wunsch und nur auf den Wunsch!«

»Das tue ich doch immer.«

Er lächelt, als ob er mir noch einiges sagen wollte. Dennoch geht er wortlos aus meiner Wabe und lässt mich mit meiner Blase alleine.

Kapitel 2

Am nächsten Vormittag stehe ich vor dem Wohnblock, in dem Frank mit Ben wohnt. Mein biederes, aber nicht zu abschreckendes Outfit spricht für sich. Ein Dutt bändigt meine Haare und auf der Nase kneift die hässliche Brille. Ohne Schminke und in einem viel zu weiten Kostüm gehe ich die Treppen hinauf wie ein normaler Mensch.

Frank öffnet mir die Wohnungstüre und ich hoffe inständig, dass er mich nicht erkennt. Aber er sagt sofort: »Ach, Sie sind das? Wir haben uns doch gestern Mittag schon einmal getroffen.«

»Ja, so ein Zufall!« Ich lächle verkrampft. Aber er lässt es dabei bewenden.

Ich finde, dass er in Jeans und kariertem Hemd viel entspannter aussieht als gestern in seinem Anzug. Wir sitzen an einem Tisch im gemütlichen Wohnzimmer. Ich halte mich an meiner Kaffeetasse fest und lasse ihn erzählen. Er ist sehr ehrlich zu mir und berichtet von dem Unfall seiner Frau vor fast einem Jahr und wie es seitdem mit ihm und dem Jungen läuft. Seine aufgesetzte Beherrschung bewundere ich zwar, aber seine Fassade bröckelt an einigen Stellen. Dann trinkt er schnell einen Schluck aus seiner Tasse, bis seine Stimme sich wieder gefestigt hat.

Da ich seine Geschichte ja bereits kenne, geht sie mir vielleicht nicht mehr ganz so nahe und mein Mitleid hält sich in Grenzen. Schließlich weiß ich ja ganz genau, wie es mit dem Leben nach dem Tod aussieht, und seiner Frau geht es in diesem Moment wahrscheinlich prima. Außerdem bin ich ja da, um zu helfen, nicht um durch Mitleid aufzufallen.

»Sie haben bei uns angerufen, weil Sie sich Hilfe wünschen. Können Sie mir genauer erklären, welche Unterstützung Sie sich erhoffen?«

Irritiert betrachtet er mich, wegen meines ganz normalen Tonfalles. Wie es scheint, hat er mit so einer Reaktion nicht gerechnet, nachdem er mir sein persönliches Innerstes offenbart hat. Gleichzeitig scheint ihm meine sachliche Frage zu helfen. Er räuspert sich und sagt: »Mein Sohn braucht eine Frau in seinem Leben, die sich um ihn kümmert. Die für ihn kocht, einfach für ihn da ist. Jemanden, der mit ihm lacht.« Verständnisvoll nicke ich und er fährt fort: »Haben Sie denn jemanden, der für eine Weile bei uns wohnen könnte, bis wir unser Leben wieder einigermaßen im Griff haben?«

Bei ihm wohnen? »Um ehrlich zu sein, Sie hatten gestern sofort mich am Apparat, weil ich gerade Zeit habe.«

Jetzt habe ich zum ersten Mal den Eindruck, dass er mich genauer mustert. »Können Sie sich um einen sechsjährigen Jungen kümmern? Äh, ich meine, Sie sehen noch so jung aus.«

»Ich bin älter, als Sie denken.« Wenn der wüsste! Und ohne Übertreibung füge ich hinzu: »Ich werde Sie überraschen. Denn ich erledige alle Arbeiten mit einem Augenzwinkern.«

»Müssen wir einen Arbeitsvertrag abschließen?«, fragt er nun, ganz der Notar. Mit der Hoffnung darauf, dass er mir glauben wird, antworte ich. »Nein. Meine Kollegen und ich arbeiten ehrenamtlich. Lediglich meine Kost und Logis bei Ihnen wird auf Ihren Geldbeutel drücken.«

»Von welchen Einkünften leben Sie dann eigentlich?« Kaum überhörbar schwingt sein Misstrauen in seiner Stimme mit. »Glücklicherweise habe ich mir in meinem ganzen Leben noch nie um Geld Gedanken machen müssen. Ich komme aus einer sehr alten, wohlhabenden, um nicht zu sagen magischen Familie und Geld interessiert mich nicht.«

Sprachlos sieht er mich an und ich fürchte fast, er wird mich als Spinnerin abtun. »Also schön. Wir werden es versuchen. Ich werde Ben von der Mittagsbetreuung in der Schule abmelden und wir werden sehen, wie es läuft.«

»Danke!«

Er wundert sich, dass ich mich so freue, weil er ja eigentlich etwas von mir will.

Als ich gegangen bin und wir uns für den Abend wieder in der Wohnung verabredet haben, kehre ich unsichtbar zurück in seine Wohnung und hauche ihm einige Sätze ins Ohr: »Du brauchst nicht weiter nachzuhaken. Alles ist in Ordnung. Der Rektor hat sie empfohlen. Das ist eine seriöse Organisation.«

Weil sein Widerstand größer als erwartet ist, rede ich eine ganze Weile auf ihn ein. Mit ruhigen Bewegungen räumt er während dieser Zeit die Tassen in die Geschirrspülmaschine ein und bringt die Wohnung in Ordnung. In Bens Zimmer sieht es schrecklich aus. Der Junge hat vollgemachte Unterhosen unter seine kleine Kindercouch gestopft und teilweise sogar zurück in den Kleiderschrank. Überall verteilt auf dem Boden liegt Spielzeug zusammen mit Stiften, Papier, Anziehsachen und Müll. Laut seufzend betrachtet Frank das Chaos und ich weiß schon, womit ich die Vater-Sohn-Beziehung entlasten kann, wenn ich heute Abend hier einziehe.

In meiner Wabe rede ich mit meiner Nachbarin Claudia über den Auftrag. Sie fragt mich: »Warst du in letzter Zeit schon einmal länger unten bei den Menschen?«

»Nein, ich hatte Glück. Immer nur so Ein- bis Zweitagesangelegenheiten.«

»Du Glückliche. Denke daran, dass du von Anfang an einen geregelten Tag-Nacht-Rhythmus einhältst, sonst fällst du irgendwann um. Iss etwas, trinke etwas und dusche dich ab und zu oder zwinkere die vergleichbaren Dinge in dich hinein. Glaub mir, je länger du durchgehend da unten bist, umso mehr mutierst du zum Menschen. Bei dieser verfluchten Bergtour musste ich sogar auf die Toilette – ein großes Geschäft erledigen.«

Mit Entsetzen fällt mir wieder ein, wie viele Supervisionsstunden sie brauchte, um das Erlebte aufzuarbeiten. »Nein!«, hauche ich entsetzt.

»Doch! Und dieses ewige Schwitzen und der Gestank. Ich dachte, ich muss eingehen. Und dieses unaufhaltsame Altern am Stück. Ich schwöre dir, ich habe einen Haufen neue Falten bekommen«, fügt sie hinzu.

Ich lächle, obwohl mir bewusst wird, dass hier ein überaus anstrengender Auftrag vor mir liegt, der sich eventuell über Monate hinziehen wird. Claudia sieht mir tief in die Augen und fordert: »Nimm dir genügend Auszeiten. Es wird ja wohl möglich sein, dass du manchmal kurz hier hochkommen kannst. Ich konnte das leider nie bei meiner Bergtour, weil das sofort aufgefallen wäre.«

Noch am selben Nachmittag sehe ich mir über meinen Bildschirm Bens Nachmittag an. Sein Vater hat ihn mittags von der Schule abgeholt und ihm bereits von mir erzählt. Ben wollte wissen: »Ist sie nett?« Frank ist sich nervös durchs Haar gefahren und hat geantwortet: »Sie ist ein bisschen altbacken. Sie hat so eine Frisur und eine Brille wie deine Oma. Aber ich glaube, sie ist ganz nett.«

Na toll! Aber ich bin froh, dass er mich so sieht, denn ich will ihn auf keinen Fall davon abhalten, eine nette Frau kennenzulernen.

Pünktlich um 17 Uhr stehe ich mit zwei riesigen Koffern vor der Wohnung und drücke auf die Klingel. Vielleicht habe ich es auf die Spitze getrieben, aber ich trage ein himmelblau kariertes Kostüm, das tatsächlich jeder Oma besser stehen würde als mir. Überflüssigerweise habe ich ein Haarnetz über meinen Dutt gezogen, was mich noch altbackener macht. Kinder sind zwar meist eher unvoreingenommen. Aber als Ben die Tür öffnet, muss er sich ein Kichern verbeißen, weil ich so seltsam aussehe.

»Bist du Ben?«, frage ich.

Sein Blick wird plötzlich nachdenklich und er fragt: »Weißt du, wie man Pirat schreibt?«

Ich werde blass. Kennt er etwa meine Stimme?

Da erscheint Frank und hält die Wohnungstüre auf. »Ben, lass doch unseren Gast herein. Guten Abend, Carolyn.«

»Guten Abend«, sage ich etwas steif und Frank hilft mir mit den zwei riesigen Koffern. Er hat ganz schön zu tun, die schweren Teile ins Gästezimmer zu hieven.

»Uff, haben Sie Steine geladen?«

»Ja«, sage ich und Frank lächelt, als hätte ich einen Scherz gemacht, dabei stimmt das. Ich habe Steine in die Koffer gezaubert, damit es so aussieht, als ob ich hier mit Sack und Pack ankomme.

Ben fragt mich: »Sind Sie Fräulein Rottenmaier?«

Ich verstehe nicht.

Doch Frank antwortet sofort amüsiert: »Nein Ben, das ist Carolyn.«

Sofort durchforste ich gedanklich sämtliche Archive und stoße auf Fräulein Rottenmaier. Das ist ja wirklich zum Lachen.

Dann frage ich Ben, indem ich mich zu ihm hinunterbeuge: »Willst du mir dein Zimmer zeigen?«

Ben nimmt mich mit in sein Kinderzimmer, in dem es etwas besser aussieht als gestern, zumindest was die umherliegende Wäsche angeht.

»Wow, du hast ja wirklich ein großes Zimmer! Aber dein Verhau ist fast noch größer.«

Als ich die Türe schließe, ruft Frank: »Ich richte so langsam das Abendessen her.«