20,99 €

Mehr erfahren.

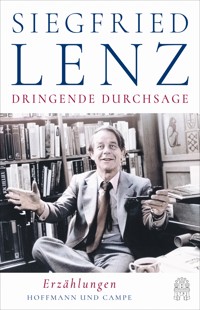

- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ein literarisches Ereignis zum zehnten Todestag des großen deutschen Schriftstellers aus Hamburg Entdeckungen im literarischen Nachlass von Siegfried Lenz haben mehrfach für Furore gesorgt: 2016 erschien mit mehr als 60 Jahren Verspätung sein zweiter Roman Der Überläufer und 2021 das Märchen Florian, der Karpfen. Dringende Durchsage versammelt nun unbekannte Erzählungen. Sie bieten Einblicke in Lenz' literarische Werkstatt und zeigen ihn als experimentellen und humorvollen jungen Schriftsteller am Beginn einer großen Karriere.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 226

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Siegfried Lenz

Dringende Durchsage

Erzählungen

In jenen Tagen

Heimweh oder so etwas Ähnliches – Ein Text in zwei Versionen

Erste Version – noch titellos

In jenen Tagen, als man die Steckrübe auf mehr Arten zuzubereiten verstand als heute und als die Räucherfischpaste die Butter des kleinen Mannes war, in jenen Tagen, da ein Wochenlohn nicht mehr betrug als acht Zigaretten, in jenen Tagen also stand ein Mann auf einem großen Bahnhof und beobachtete die bürokratisch-pedantischen Zeiger einer Uhr, die sich durch keinen Wunsch erweichen lassen. Die Leute drängten sich zur Sperre, riefen, schimpften, lächelten und küßten sich, und fast niemand von ihnen fand die Zeit, einen Blick an den Mann zu verschwenden, der auf die Uhr starrte und sich ausrechnete, wie lange er noch auf seinen Zug würde warten müssen. Die Stadtverwaltung hatte in der Bahnhofshalle einen Tannenbaum aufstellen lassen, zum Zeichen, daß ein großes Fest bevorstand und alle Menschen fröhlich zu sein hätten. Es freuten sich aber nur einige Kinder.

Der Mann, Sobottka hieß er, wartete geduldig einige Stunden. Nichts an ihm war von besonderer Auffälligkeit, ausgenommen vielleicht seine großen, unheimlich großen Stiefel, die ihm über die Knie gingen und im Schaft mehrere Löcher aufwiesen. Unter dem Arm trug er einen Zeltbahnbeutel, verstaubt, fleckig und sehr ausgeblichen. Der Mann sah aus, als ob er mehrere Jahre nicht zu Hause gewesen war, und in der Tat traf dies auch zu, denn Sobottka war erst vor einigen Wochen, und zwar zu Weihnachten, aus einem Lager entlassen worden, das ungefähr 154 km hinter dem Rücken der Welt lag. Nunmehr trennten ihn noch wenige D-Zug-Stunden von seinem Häuschen in Krebsdorf und seiner Frau. Der Zug, das hatte der Mann dem Fahrplan entnommen, würde gegen 6:00 Uhr morgens abfahren; also hatte er noch einige Stunden totzuschlagen.

Die Müdigkeit war unbarmherzig. Sie kniff den guten Sobottka zwar nicht in die Stiefel, aber um so mehr in die Augenlider, und das hatte zur Folge, daß er sich vor Müdigkeit kaum auf den Beinen halten konnte und das Bedürfnis empfand zu schlafen. »Ich werde mich ihr«, sagte er sich, »zu Weihnachten unter den Tannenbaum legen, und es ist besser, wenn sie ein waches als ein schlafendes Geschenk erhält.«

So stieg er also eine schmutzige Steintreppe hinab, erwischte irgendwo im Bunker eine freie Bank, legte sich, den Zeltbahnbeutel als Ruhekissen, lang hin, schloß die Augen, öffnete die Lippen und schnarchte sich in einen Traum.

Er träumte vom Marschieren … vom links, rechts, links, rechts … vom Durst … von der Erschöpfung. – Halt, schrie da jemand in seinem Traum, alles halt! Pause! Marschpause. Sobottka sah sich an einen Baum gehen und zur Erde fallen. Die Stiefel drückten, und er zog sie kurzerhand aus. Runter mit dem Zeug! Runter mit diesen lästigen Dingern. Die armen Füße! Er hatte auf einmal das Gefühl, um eine ungeheure Last leichter zu sein.

Sobottka war es nicht nur im Traum; denn zur gleichen Zeit, als er das träumte, stand ein junger Mann vor seiner Bank und zog dem Schlafenden mit meisterhaftem Geschick die seltsamen, riesigen durchlöcherten Stiefel von den Beinen, verbarg sie unter seinem Mantel und stieg seelenruhig die Treppe zur Bahnhofshalle hinauf. Es waren nur wenig Leute zu sehen.

Plötzlich kam aus dem Warteraum der Heizer eines Postzuges, der in fünf Minuten nach Krebsdorf, dem Ort also, wo Sobottka wohnte, fahren sollte.

»He«, sagte der Meisterdieb, »ich habe hier ein Paar gute Stiefel. 100 Reichsmark.«

»100?« fragte der Heizer.

»Weil du es bist, 90.«

»Ich gebe dir 80. Laß mal sehen.«

»Gut.«

»Komm her, hier hast du sie.«

Der Heizer erstand im Vorübergehen die Stiefel und beeilte sich, zu seinem Zug zu kommen. Er ließ die Lokomotive pfeifen und los ging’s.

Der gute Sobottka schlief indessen den Schlaf des Gerechten. Es war wohl einige Minuten vor 6:00 Uhr, als er zu sich kam und, im Glauben, die Zeit verschlafen zu haben, von der Bank aufsprang. Sofort wurde ihm die Leichtigkeit verdächtig, mit der er sich erheben konnte, und er sah an sich hinab.

»Mein Gott, wo sind denn meine Stiefel? Unter der Bank? Nein! Auf der Bank? Quatsch, auf der Bank habe ich gelegen, da können sie doch nicht sein. Am Kopfende? Am Fußende?« Von den Stiefeln war nichts zu sehen.

Ein warnender, schriller Pfiff drang an sein Ohr, der Lockschrei der Zugmaschine.

»Verdammter Quatsch!«

Er ergriff sein Bündel und rannte, so schnell ihn seine Beine trugen, zum Bahnsteig. Der Zug setzte sich bereits in Bewegung. Sobottka lief leichtfüßig hinterher, achtete nicht auf das Lamentieren des Mannes mit der roten Mütze, riß eine Abteiltür auf, schwang sich hinein, ließ die Tür zuknallen und rang nach Luft.

»Welcher Schuft hat mir die Stiefel gestohlen? Wer war es?«

Er setzte sich ächzend auf die Bank und sah durchs Fenster.

Hm-tm-tm; hm-tm-tm machte der Zug. Minutenlang; stundenlang.

Am späten Nachmittag hielt der Zug in Krebsdorf. »Alle aussteigen, alle!« Auch Sobottka mußte aussteigen. Er wartete, bis die Leute hinter der Sperre verschwunden waren und sprang auf Socken über den verschneiten Bahndamm.

»Ihre Fahrkarte?« fragte der Beamte.

»Hier!« rief Sobottka.

Der Beamte blickte ihm kopfschüttelnd nach. Sobottka wollte sich um die Ecke des Bahnhofsgebäudes schleichen, als er unvermutet mit seiner Frau zusammenprallte.

»Ewald?!«

»Ja. Ich bin’s!«

»Bist du’s wirklich?«

»Na klar! Quatsch doch nicht.«

»Warum bist du denn so brummlig? – Ach! Du hast ja garkeine Schuhe an! Wo hast du denn, in Gottes Namen, deine Stiefel gelassen?«

»Quatsch nicht«, sagte Sobottka, »komm nach Hause, oder mir erfrieren die Zehen.«

Schweigend, untergehakt, gingen sie heimwärts. Hinter manchen Fenstern brannten die Weihnachtsbäume.

»Schneller!« sagte Ewald; »wir müssen schneller gehen.«

»Ich habe den Tisch schon gedeckt«, sagte sie.

»So«, brummte er frostig und: »Na ja.«

Als sie die Treppen zu ihrer Wohnung hinaufstiegen, wurde er zärtlich. Er küßte sie.

»Ich habe eine Überraschung für dich«, flüsterte sie. »Es gibt zwar wenig zu kaufen heute, aber … na, du wirst ja sehen.«

Sie stieß die Tür auf und ließ ihn eintreten.

Ein kleines Bäumchen brannte, auf dem Tisch standen einige armselige Ersatzleckereien und – ein Paar riesige, durchlöcherte Stiefel!

Sobottka starrte abwechselnd fassungslos von den Stiefeln zu seiner Frau. Plötzlich rief er: »Das sind ja meine Stiefel! Menschenskinder, wie kommen die hierher?«

»Deine?« fragte sie.

»Woher hast du diese Stiefel?«

»Die habe ich von Brustmann gekauft. Er ist jetzt Heizer bei der Bahn. Ich dachte, du kämst schon morgens an, und so ging ich zum Bahnhof. Dort begegnete mir Brustmann mit den Stiefeln, und ich fragte ihn, und er sagte: ja.«

»Was hast du dafür bezahlt?«

»80 Mark!«

»80?« rief Sobottka lachend und warf sich auf das Bett. »Das scheint mir ein reichlich hoher Fahrpreis für ein Paar Stiefel.«

Zweite Version – Heimweh oder so etwas Ähnliches

Wenn einer von uns zu einer ganz gewissen Abendstunde des gestrigen Tages durch die Bahnhofshalle von Animula gegangen wäre, so hätte er ohne Rücksicht auf Alter oder gar Geschlecht etwa die folgende Beobachtung gemacht: Vor zwei grünen Automaten, durch die man zu jeder Stunde beinahe mühelos in den Besitz einer Bahnsteigkarte gelangen kann, stand ein kleiner, untersetzter Mann, der mit zwei auffallend melancholischen Augen die Bahnhofsuhr betrachtete. Und jedesmal, wenn der große Zeiger mit vernehmlichem Knacken über einen Minutenstrich sprang, schloß der Mann seine melancholischen Augen und schnalzte in etwas peinlicher Lautstärke mit der Zunge. Dieses Schnalzen hätte jeder von uns bestimmt auf eine freudige Erwartung zurückgeführt, in der sich der Mann wohl befunden haben mußte. Danach jedoch wäre man mit jener Teilnahmslosigkeit an ihm vorübergeschritten, ohne die sich die Gestimmtheit eines Bahnhofes nur schwerlich denken läßt. Was bedeutet auch schließlich schon ein Mann, der vor einem Automaten für Bahnsteigkarten steht und mit der Zunge schnalzt! Aber ich kenne jeden von uns gut genug, um mir vorzustellen, daß er noch manchen inhaltsschweren Blick an diesen Mann verschwendet hätte. Was nämlich die Augen wie ein Magnet anzog, worin sozusagen die Sensation an diesem Manne bestand, das waren zwei Stiefel. Die Schäfte reichten weit hinauf bis an die Schenkel. Damit aber das Kniegelenk genügend Bewegung beim Gehen haben sollte, waren an der notwendigen Stelle zwei förmlich bizarre Löcher in den Schaft hineingeschnitten. Auch die Kappen vermochten einiges Aufsehen zu erregen. Der Popokatepetl hätte sich von einer norddeutschen Wiese nicht jäher erheben können. Es waren, kurz gesagt, zwei Stiefel, die einen ungemein exemplarischen Wert besaßen und von einem vorübergehenden Herrn im Staubmantel als der Inbegriff jener Stiefel bezeichnet wurden, die einst Europa zertreten haben sollten.

Der Besitzer dieser Stiefel kam irgendwoher aus der Gefangenschaft. Ein dringendes Telegramm hatte seine Frau bereits unterrichtet, daß er entlassen, aber genötigt war, die Nacht auf dem Bahnhof in Animula zu verbringen. Dummerweise fuhr mit Ausnahme eines Postzuges kein anderer Zug, mit dem er Animula noch in der Nacht hätte verlassen können. So stand er denn vor den grünen Automaten und quittierte freudig jede hinter sich gebrachte Minute mit dem Schnalzen der Zunge.

Erst als es kühler wurde, hielt es der Mann für vorteilhaft, ein wärmeres Quartier aufzusuchen. Da sein Zug aber zu einer barbarisch frühen Stunde abfuhr, wollte er sich nicht weit vom Bahnhof entfernen. So schlenderte er langsam zum Bahnhofsbunker hinüber, wo er nach intensivem Suchen auch eine stille Ecke für sich fand. Er breitete eine graue Decke aus, legte seinen untersetzten Körper darauf und konnte sich nicht genugsam das Wiedersehen mit seiner Frau ausmalen. Weiß der Teufel! Plötzlich schlief er dabei ein. Trotz der köstlichen Vorstellungen überwältigte ihn die Müdigkeit. Er träumte vom Marschieren, vom Laufschritt und wieder vom Marschieren, bis jemand rief: Marschpause! Erschöpft warf er sich an einen Wegrand und zog gegen ausdrücklichen Befehl die Stiefel aus. Seine Füße waren geschwollen und bereiteten heftige Schmerzen. Gerade wollte er mit der Hand über einige Blasen streichen, als das Heulen einer Lokomotive an sein Ohr drang. Der Mann erwachte und sprang leichten Fußes auf. Mit raschen Bewegungen war die Decke zusammengeschlagen und im Rucksack verwahrt. Schon wollte er sich eilig zum Ausgang wenden, als ihm die unverhoffte Leichtigkeit seiner Schritte verdächtig erschien. Er blieb stehen und sah an seiner Erscheinung herab. Da durchfuhr ihn ein ungeheuerliches Entsetzen: Die Stiefel waren verschwunden! Hastig fuhr er herum im Glauben, er könnte sie im Traum abgestreift haben. Umsonst! Die Ecke, in der er geschlafen hatte, war leer. Der Mann ließ den Rucksack zur Erde fallen und überlegte, auf welche Weise er denn noch um seine Stiefel hätte gekommen sein können. Da ertönte zum zweiten Male das ungeduldige Pfeifen der Lokomotive. Er hatte nur eine Wahl! Unbelederten Fußes lief er die Treppen hinauf, gelangte noch zur rechten Zeit auf den Bahnsteig, riß eine Abteiltüre auf und ließ sich erschöpft auf eine Bank fallen. Im gleichen Augenblick setzte sich der Zug in Fahrt.

Das rätselhafte Verschwinden der Stiefel hatte einen ganz natürlichen Grund. Als der träumende Besitzer sich für die Dauer einer Marschpause von ihnen zu befreien dachte, stand, besser: kniete ein junger Mann neben seiner Schlafstatt, der mit raffinierter Geschicklichkeit die Stiefel abstreifte. Er verbarg den beträchtlichen Raub unter einem zerschlissenen Mantel und erreichte unbehelligt die Bahnhofshalle. Niemand war in der Nähe. Kaum aber wollte er sich dem Ausgang zuwenden, als ihm ein kräftiger Mann entgegentrat. Die Flucht zu ergreifen, schien völlig überflüssig, denn er erkannte auf den ersten Blick, daß es sich um den Heizer des Postzuges handelte. Außerdem waren beide ganz gut miteinander bekannt.

»Tag, Erich«, begrüßte der Heizer seinen Bekannten, obwohl es Nacht war. »Tag, Mensch, wie geht’s?« »Och, wie soll’s schon gehen?« »Brauchst Stiefel?« »Stiefel?« »Ja, prima Sachen, sag ich dir.« »Wie teuer?« »Weil du es bist, zwanzig Mark.« »Quatsch, ist das dein Ernst?« »Herrjottnee, willst du sie für zwanzig oder nicht?« »Ja, klar, aber –« »Dann gib her!«

Der Heizer zog einen etwas zerknüllten Zwanzigmarkschein aus der Tasche und nahm dafür die Stiefel in Empfang. »Mach’s gut, Erich«, rief er noch dem jungen Manne nach, der sich ohne Gruß aber mit respektabler Geschwindigkeit entfernte. Der Heizer klemmte sich die Stiefel unter den Arm und eilte zum Bahnsteig. Hier erkletterte er die Lokomotive des wartenden Postzuges, um beim Licht des Kohlenfeuers die preiswerte Erwerbung etwas näher zu betrachten. Dabei stellte er das fest, was jeder von uns schon in der Bahnhofshalle würde bemerkt haben: die bizarren Löcher, die unvergleichlichen Kappen usw. »Na warte«, schnaubte er leise, »na warte.«

Als am nächsten Morgen die Frau des Heimkehrenden zum Bahnhof eilte, um sich eine genaue Kenntnis von der Ankunft der Züge zu verschaffen, lief auf einem Nebengleis der Postzug ein. Die Frau war gerade damit beschäftigt, einige Zahlen in ihr Notizbuch zu schreiben, da wurde hinter ihr eine Türe geöffnet und eine ziemlich rauhe Stimme sagte: »Moin.« »Moin«, sagte die Frau zwei volle Töne höher und drehte sich um. Sie erblickte den müden Heizer, der gerade nach Hause gehen wollte, um sich der rechtmäßig erworbenen Ruhe schlechthin hinzugeben.

»Nu stellen Sie sich vor, Herr Ploetz«, sagte die Frau, »mein Mann kommt heute zurück.« »Donnerwetter«, sagte der Heizer. »Doll, nicht wahr«, sagte die Frau. »Bestimmt, Mensch«, sagte der Heizer. »Wissen Sie, Herr Ploetz, ich möchte ihm ja furchtbar gern eine kleine Überraschung machen, bloß man bekommt ja nichts.«

»Da haben Sie vollkommen recht.«

»Aber was haben Sie da für derbe Stiefel? Sind Arbeitsstiefel, nicht?« »Ja.« »Ach, wenn ich ihm bloß solch eine Freude machen könnte.« »Wollen Sie die Dinger haben? Ich brauche sie nicht.« »Im Ernst, Herr Ploetz? Och, das ist aber nett, wirklich. Der Arme wird sowieso nichts Anständiges für die Füße haben. Was sollen sie denn kosten?« »Na, sagen wir zwanzig Mark; das ist Selbstkostenpreis.« »O, das ist sogar sehr billig, Herr Ploetz. Ich danke Ihnen. Hier, Herr Ploetz, hier.« Damit reichte die Frau dem Heizer zwei Zehnmarkscheine und war im gleichen Augenblick die Besitzerin der Stiefel. »Etwas komisch sind sie ja«, dachte sie, »aber für die erste Zeit …« Triumphierend schleppte sie die morgendliche Beute nach Hause, wo sie eigens ein Fach in der Wäschekommode freimachte, um die lederne Überraschung zu verbergen.

Am frühen Nachmittag traf der kleine, untersetzte Mann, der am Abend zuvor bei den grünen Automaten auf dem Bahnhof in Animula zu sehen gewesen war, zu Hause ein. Es gab ein derartig glückliches Wiedersehen, daß die Frau in den ersten Minuten garnicht Muße fand, das Schuhzeug ihres Mannes in Augenschein zu nehmen. Wie aber mußte die gute Seele erbebt sein, als sie der unbeschuhten Füße ihres Mannes ansichtig wurde. »Mein Gott!« rief sie aus, »du hast ja garkeine Schuhe an!« Der Mann stutzte. Ein Ausdruck von Wut huschte flüchtig über sein Gesicht. »Nein«, sagte er, »ich habe keine Schuhe an. Aber ist das so schlimm?« »Na hör«, sagte die Frau, »schließlich gehört ein Paar Schuhe zum Menschen wie sein Kopf.« Sie begann undurchsichtig zu lächeln. Zu bewußt beinahe war sie sich ihres Vermögens, aus dem süßen Hinterhalt, der in diesem Falle die Wäschekommode war, eine artige Überraschung hervorzuzaubern.

»Ist ja nicht so schlimm«, meinte sie gutherzig, erhob sich von ihrem Stuhl und trat an die Kommode heran. Sie öffnete ein Fach. Die Stiefel nahm sie aber noch nicht heraus, sondern drehte sich zu ihrem Manne um und hauchte: »Rate mal, was ich hier für dich habe.« »Ein Krokodil wird es wohl nicht sein«, sagte der Mann, der noch immer wütend über den Verlust seiner Stiefel war. »Ach geh«, meinte die Frau etwas beleidigt. »Nein, wirklich, du mußt raten.« »Also schön. Ist es – eine Anstecknadel?« »Nein.« »Sockenhalter?« »Nein.« »Ein Netzhemd?« »Nein.« »Ein – Ruderboot?« »Ach geh«, sagte die Frau wiederum. »Nein, aber ein Paar Stiefel!« Dabei langte sie schnell in das Versteck und zog die Stiefel heraus. Triumphierend hielt sie sie hoch und warf funkelnde Blicke auf ihren Mann. Der saß auf seinem Stuhl, als ob ihn ein Schlagfluß vernichtet hätte. Die Wangen wurden bleich. Die Nasenflügel zitterten. In die Ohrläppchen schoß eine anmutige Röte. Mehrere Sekunden saß er so, unfähig, den bannenden Zauber von sich abwenden zu können. Er hielt es für einen Spuk oder für eine freche Betrügerei seiner Augen. Aber es gab keinen Zweifel: Das waren seine Stiefel! Jäh schnellte er empor. »Woher hast du diese Stiefel?« rief er schneidend. »Ja, aber was fehlt dir denn, die habe ich gekauft.« »Hahahaha! Gekauft! Zum Verrücktwerden ist diese Welt, einfach zum Verrücktwerden. Meine Stiefel gekauft. Hahahaha! Wann denn? Etwa vor zehn Jahren, was, oder wolltest du sie mir schon zu meiner Konfirmation schenken?« »Die habe ich gekauft«, sagte die Frau noch einmal ängstlich. »Wann denn? Sag mir, wann du diese Stiefel gekauft hast!« »Heute früh, aber – was fehlt dir denn?« »Mir? Was mir fehlt? Im Augenblick garnichts mehr. Das sind meine Stiefel. Jetzt bin ich sozusagen wieder komplett.« »Deine Stiefel?« wiederholte die Frau fassungslos. »Jawohl! Meine Stiefel!« »Ja, aber –« »Heute nacht in Animula«, unterbrach sie der Mann, »sind sie verschwunden.« »Deine Stiefel?« »Nu ja doch, zum Donnerwetter!« »Aber wie kommen die vor dir nach Hause?« »Das wollte ich eben dich fragen.« »Nun, ich habe sie vom Lokomotivheizer Ploetz. Du kennst ihn doch noch?« »Wie kommt der zu meinen Stiefeln?« »Ich habe sie ihm abgekauft!« »Um welchen Preis?« »Für zwanzig Mark.« »Verdammt, soll ich denn noch verrückt werden! Das ist ja der Fahrpreis von Animula hierher!« »Ja und?« »Na, merkst du noch nichts? Die Stiefel haben sich selbständig gemacht, weil sie Heimweh hatten oder so etwas Ähnliches. Ich weiß ja nicht, wie das bei Stiefeln ist. Aber daß sie den gleichen Fahrpreis wie Menschen zahlen müssen, das ist wirklich sonderbar. Das Geld, das dir der Ploetz abnahm, war bestimmt das Fahrgeld für die Stiefel.«

»Wirklich sonderbar«, murmelte die Frau und stellte die Stiefel mit beachtlicher Scheu auf den Fußboden.

Bei Godickes und Gieses, Adamikstraße 15

Zuerst tauchte Giese auf, wundgelaufen und mit rötlichen Augenlidern: er sah das Haus, es war abends, einer der milden, windstillen Abende 1945, lautlos und leer, ein Abend, um die Pfeife der Erschöpfung zu rauchen, Ruheabend, Feierabend. Aber er hatte nicht mal eine Kippe bei sich, und im Haus hatte er sich geirrt: er hatte noch das alte Haus gesehen, das Haus, woraus er gegangen war, heile Burg der Häuslichkeit, lindgrün getüncht: jetzt kam er zurück.

Die kleine Bombe hatte mit ironischer Präzision gearbeitet, hatte alles sauber erledigt, was zwischen den Wänden stand, nur die Wände hatte sie dem Giese nachgelassen, die Wände, den Keller und einen würgenden Geruch nach Qualm: eine schöne Ruine, angeschwärzt und vielsagend, die schönste Ruine in der ganzen Adamikstraße. Und Giese dachte: daraus läßt sich etwas machen, sie bietet sich an dafür, diese Ruine bietet eine unheimliche Chance. Er zog zu seiner Frau in den Keller, er stieg in die Katakomben, um Atem zu schöpfen – Gieses Privat-Katakomben. War nicht einst alles aus den Katakomben ans Licht gebrochen, gestärkt und vorbereitet in sinnender Dunkelheit? Hat nicht der wunderbarste Aufruhr seinen Anfang in Höhlen genommen? Das Große reift in der Dämmerung – Giese, Buchhändler, Adamikstraße 15, ahnte es. Die Geschichte war auf den Nullpunkt gefallen, Zero zeigten die Temperaturen: die intellektuellen und die moralischen, die politischen und biologischen Temperaturen – es war die gespenstische Stunde Null, der ungeheure Augenblick, in dem Ende und Anfang identisch sind. Giese spürte, daß dieser Augenblick eine Gunst ist, der makellose Augenblick eines neuen Beginns.

Auch Godicke spürte das, als er zurückkam: der zweite Mieter des Hauses Adamikstraße 15. Ex-Obergefreiter Godicke verschwand in seiner Katakombenhälfte, er sah das weinrote, schäbige Sofa unter dem Kellerfenster, er ging darauf zu und warf sich hin und blieb sieben Tage und sieben Nächte liegen.

Das waren die Tage und Nächte dämmernder Geschichtslosigkeit, die Zeit stumpfen Neo-Fellachentums – das Bewußtsein war enteignet, die Erinnerung, die Gegenwart. Das Alte war vergessen; das Neue, das hereinbrechen sollte, unbekannt. Es war die sinnbildhafte Situation der Krise: der Mensch lebt ohne Entscheidungen, weil ihm die Möglichkeiten zu Entscheidungen fehlen. Zwischen jähem Schock und jähem Vergessen bleibt nur die Wahrnehmung einer einzigartigen Leere.

So ging es Giese, und so ging es Godicke – sie empfingen die obligatorische Injektion Nihilismus und empfanden die rätselhafte Lähmung vor dem Anfang. Aber sie atmeten Katakombenluft und spürten die Chancen der Ruinen, sie ahnten, wo die »Schätze des Nichts« zu finden wären.

Damals wurde Bilanz gemacht, rigoros und mit Bedacht. Sie hatten nichts, aber sie werteten auf oder werteten ab, und jeder zog seine Summe. Wenn das Leben am Nullpunkt anlangt, setzt immer die hohe Zeit der Bilanzen ein. Die Schildknappen der Katastrophe wollten herauskriegen, wie hoch ihr Kredit noch bei der Zukunft war. Und jetzt begannen sie, sich zu entscheiden, sie begannen zu handeln.

Godicke hob den Kopf vom weinroten Sofa, er blickte durchs Kellerfenster, blickte zum Himmel hinauf aus äugender Froschperspektive, und der Himmel von ’45 war mild, war heiter. Er zog die Margarinekiste vom Fenster weg und besaß auf einmal Panorama: Schuttpanorama, Schrottpanorama, aber auf dem Schutt blühte schon irgendwas. Und dann entdeckte er, hoch auf den Trümmern, seinen Jungen, und sein Junge trug schon wieder ein Holzschwert. Godicke schloß die Augen: er war fertig und müde, er hatte den Wunsch, sich zurückfallen zu lassen auf das schäbige Sofa, aber plötzlich ging er zur Tür, ging ohne ein Wort hinaus und zu dem Jungen, und er nahm ihm, ohne ein Wort, das Holzschwert ab: er zog dem Jungen ein paar über und zerbrach das Holzschwert und verbarg die Splitter wild in den Trümmerritzen, schob sie tiefer und tiefer und warf Backsteine darauf.

Giese beobachtete alles, man hatte noch Zeit damals, man nahm sie sich, wo immer man sie brauchte, Zeit war nicht rationiert. Und man war einer Meinung: die Katakombenluft schuf in der Adamikstraße 15 Gleichgesinnte, es herrschte das herrliche Einverständnis der Heimgesuchten, die Solidarität der Planenden. Damals hatten sie einen wachen, zuschnappenden Spürsinn, sie waren offen fürs Neue, und sie merkten, wovor sie sich am meisten in acht nehmen mußten: vor wohlfeiler Beruhigung, und sie ließen sich allesamt beunruhigen. Giese versetzte seinen gefütterten Bademantel, bekam Fleischmarken und sage und schreibe vier Flaschen Wein, er roch nicht am Wein, hielt ihn nicht einmal gegen das Licht, der Kenner, sondern schleppte ihn lakonisch ins Theater und sah einen neuen Sartre dafür und einen neuen Camus. Für Giese ging die Essenz seiner Existenz voraus − seine Handlung widerlegte die, die er gekommen war zu sehen.

Ein Zeichen der Krise ist die Unschlüssigkeit, das Schwanken angesichts mehrerer Glaubensgewißheiten: dauerte diese Krise überhaupt? Wir erfassen uns, wir befinden uns jeweils da, wo »wir aufmerken« –, und waren das damals nicht Tage höchster Aufmerksamkeit? Hatten die Instinkte nicht Rasiermesserschärfe angenommen? Hatte das Bewußtsein nicht die lauernde Wachsamkeit des Leoparden? Hatten wir nicht – zwischen Heißgetränk und Hindemith – in der Physiognomik der Katastrophe geforscht und gesehen, daß aus dieser Katastrophe ein Pfeil flog, das freieste Geschoß, das Chance und Richtung bezeichnete? Waren nicht die Tafeln der diabolischen Werte ohne Zaudern zerbrochen worden? Die Krise war da, aber sie dauerte nicht lange. Der neue Bogen wurde mit der Weisheit der Narben gespannt.

Godicke und Giese schichteten Backsteine auf, schichteten sie auf zu abgezählten Tausenderstapeln, jeder Stein ging durch ihrer beider Hände. Was sie an Arbeit umsetzten war Räucherfischpaste, waren Steckrüben gestovt und ein gelbbraungrüner Fleischersatz, die Gefahr der Gewichtszunahme bestand nicht. Beide arbeiteten nur in Hemd und Hose, beide verrieten eine imposante Magerkeit: Praxiteles wäre vielleicht stehen geblieben. Sie schufen einen freien Platz vor der Ruine, sie säuberten ihn, gruben ihn um, und der Platz wurde ein Garten. Es war ein armseliger Bissen Erde in der toten Landschaft. Und eines Tages begannen sie zu pflanzen. Sie pflanzten keine Radieschen, keine Kartoffeln, keinen Salat, keine Bohnen, sie trieben es weiter – was sie taten, war eine Provokation, eine prometheische Empörung: vor der Adamikstraße 15 wurden Blumen gesät. Damals waren sie sich einig in der Strategie des Alltags: das Nötigste genügt, sagte Giese. Unabhängig bleiben, das ist das Entscheidende. Wer unabhängig ist, ist disponibel. Wir sind intellektuelle Nomaden, Vorzeitjäger, eine besondere Sorte von Schlafgästen auf dieser Welt. Unser Kapital ist die Unsicherheit; die Prozente, die es abwirft, liegen darin, daß wir in Übereinstimmung mit unserer Zeit leben. Mehr kann niemand erreichen. Die Schöpfung liegt vor, als unumstößlicher Entwurf – wir können sie allenfalls korrigieren. Die Schöpfung ist sich ihrer Sache so sicher wie ein Henker, nachdem der Urteilsspruch gefällt ist. So Giese.

Damals ereignete sich alles unter dem Prinzip grundsätzlicher Vorläufigkeit. Man gab dem Augenblick die Ehre, und der Augenblick revanchierte sich: er lieferte neue Maßstäbe, er förderte eine kritische Trennschärfe zutage, er machte hellhörig, bescheiden. Im Hause Adamikstraße 15 war man nahe daran, sich für die Katastrophe zu bedanken. Sie empfanden eine gewagte Lust am Desaster, eine durchaus unmasochistische Freude über die Nullpunktexistenz.

Dann verschwand die trauliche Ruine: im Frühjahr erschien der Wagen mit den Leitern, ein Gerüst wurde zusammengeschraubt, hoch reckten sich die Himmelsleitern des Wirtschaftswunders über die geschwärzten Wände. Godicke, Redakteur, besah sich alles von der andern Straßenseite: er hatte sich nicht nur gewöhnt an die Ruine, er hatte sie liebgewonnen, schmerzlich lieb, er sah sie mit undurchsichtiger Wehmut schwinden. Eine unvermeidliche Erscheinung, dachte er, beschwichtigte er sich. Und er dachte an den Brief in seiner Tasche: ein Leserbrief, handgeschrieben; der Absender lebte auf einem Dorf, Post soundso. Es war der erste Brief dieser Art, eine kritische Zuschrift im Ton versteckter, aber sorgfältiger Drohung. Er hatte, wie oft zuvor, einen Chagall reproduziert, einen harmlosen von skurrilem Zauber – wenn Sie das nicht in Zukunft unterlassen, sagte der Brief, sehe ich mich leider gezwungen, Ihr Blatt abzubestellen. Wollen Sie sich, so schloß er, mit diesen Bildern lustig machen über Ihre Leser?

Godicke wurde eine Sekunde unsicher. Der Vorwurf war absurd, aber er grübelte ihm nach. Was regte sich da? Welche alten Konserven begannen zu platzen? Wo war das kommentarlose Einverständnis der taufrischen Stunde Null? Oder hatte dies Einverständnis, hatte alles getrogen? War die Katastrophe nur eine gigantische Täuschung, die Chancen, die sie verheißen hatte, fade Illusionen?

Giese verkaufte Bücher. Verkaufte? Er lieferte sie aus: die Zeitgenossen kamen zu ihm, blaß, mager und verfroren, und sie kauften, was da war. Und es störte sie nichts, weder das schlechte Papier, der Satz, der billige Einband. Giese spürte etwas von dem großen Durst, er erlebte den großen Hunger nach den Jahren dekretierter Abstinenz, und er hatte Mühe, sie zufriedenzustellen. Er hatte es selbst erfahren, wie der Teufel ein Loch in den Geist bohrte; jetzt wurde dieses Loch gefüllt. Oh, wie hießen all die Zeitschriften und intellektuellen Magazine? Welch eine jünglingshafte Initiative war überall am Werk. Wieviel Verzicht stand hinter all den Bemühungen, eine Stimme zu finden, ein Ohr? Es war nicht alles von Erhabenheit überglänzt, nicht alles trug die Signaturen der Größe, vieles war nur Versuch – aber all die Versuche zählten, sie hatten das Gewicht ihrer Summe. Wir tun uns nicht allein in dem kund, was wir erreichen, sondern in dem, was wir versuchen. Unsere Versuche bestätigen uns: – oh, wie viele Bestätigungen gab es nur damals. Wann war das – damals? Hatte dieses Damals stattgefunden?

Das Haus erstand im Akkord.

Ein Bild brauchte Giese für das Esszimmer, etwas größer, 1,80 auf 1,20, das Zimmer sollte komplett sein für den Tag, an dem Godickes rüberkommen wollten. Das Haus war fertig, der würgende Qualmgeruch war weg, der Schutt, die verbogenen Rohre, alles war weg. Das »menschenunwürdige« Dasein hatte ein Ende. Ja? Wie würdig ist denn der Mensch? Wird er als Rentier der Schöpfung geboren?