13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Ein Buch, das den Blick auf die Welt verändert: Warum wir Tiere, deren Ausscheidungen und Kadaver für das Fortbestehen unseres Planeten brauchen Im Ozean vor Island bricht ein Vulkan aus. Eine Insel entsteht, auf der sich keine lebendige Zelle befindet. Bis ein Vogel darüber fliegt und auf die Insel kackt – und so Dünger und Pflanzensamen ihren Weg in die Lavawüste finden. Der Biologe Joe Roman erzählt vergnüglich und hoffnungsfroh davon, wie unser Planet durch das Fressen, Kacken und Sterben von Tieren geformt wird. Nicht nur zur Lektüre auf dem Klo bestens geeignet.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 416

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Ein Buch, das den Blick auf die Welt verändert: Warum wir Tiere, deren Ausscheidungen und Kadaver für das Fortbestehen unseres Planeten brauchenIm Ozean vor Island bricht ein Vulkan aus. Eine Insel entsteht, auf der sich keine lebendige Zelle befindet. Bis ein Vogel darüber fliegt und auf die Insel kackt — und so Dünger und Pflanzensamen ihren Weg in die Lavawüste finden.Der Biologe Joe Roman erzählt vergnüglich und hoffnungsfroh davon, wie unser Planet durch das Fressen, Kacken und Sterben von Tieren geformt wird. Nicht nur zur Lektüre auf dem Klo bestens geeignet.

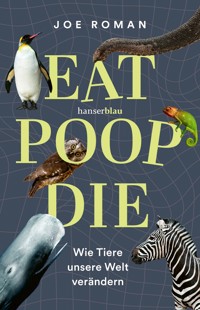

Joe Roman

Eat Poop Die

Wie Tiere unsere Welt verändern

Aus dem Englischen von Nikolaus de Palézieux

hanserblau

Für meinen Vater José Roman, meinen Onkel Joe Sweeney und meinen Freund und Kollegen Jim McCarthy — deren Atome jetzt Teil neuer Konstellationen sind

1

Anfänge

Am 14. November 1963, kurz vor Sonnenaufgang, hatte die Ísleifur 2 eine Grund-Langleine vor der Südostküste Islands ausgelegt. Die meisten Besatzungsmitglieder befanden sich unter Deck, um sich auszuruhen, bevor sie die Leine einholten und den Kabeljau von den Haken lösten, doch über ihnen bemerkte der Maschinist, der gerade seinen Kaffee trank, einen starken Schwefelgeruch. Er untersuchte das Kielwasser des Schiffes. Es gab keine Anzeichen von Schmutz — kein Grund zur Beunruhigung —, also ging er zu den anderen Männern unter Deck.

Eine halbe Stunde später bemerkte der wachhabende Koch, dass das Schiff zu schwanken begann, als wäre es in einem Strudel gefangen. Dunkler Rauch stieg über der türkisfarbenen Oberfläche des Meeres auf. Er schrie zum Kapitän hinunter. Als alle Mann wach waren, hielten sie Ausschau, ob sich in der Nähe ein Schiff in Not befand. Aber sie sahen nur die Rauchfahne.

120 Meter unter der Oberfläche bebte der Meeresboden. Dann schoss der vulkanische Auswurf, die Tephra, aus dem Meer empor — Asche, Schlacke und Lapilli (Gesteinsfragmente in der Größe von Kaninchenlosung) behinderten das Fischerboot. Der Rauch der Explosion stieg 150 Meter über der Meeresoberfläche auf und war hier blau, dort grünlich braun gefärbt. Als die Tephra-Säule eine Höhe von mehr als drei Kilometern erreichte, wurde es offensichtlich: Die Besatzung fischte gerade in der Nähe einer Vulkanspalte.

Als sie die Leine schließlich aus dem kochenden Meer einholten, hatte kein Fisch angebissen.

Am nächsten Morgen hatte sich eine neue Insel zehn Meter über der Oberfläche des Nordatlantiks erhoben. Die Insel stieg in einem Ausbruch von Magma, Schlacke und Asche weiterhin etwa 60 Meter pro Tag an, und innerhalb einer Woche reichte die Eruptionssäule, die tagsüber weiß und nachts rosa war, fast zehn Kilometer in die Luft. Blitze durchzuckten den Himmel.

Die Bewohner von Heimaey, der einzigen Stadt auf den Vestmannaeyjar, den Westmännerinseln Islands, berichteten, sie hätten glühende Asche am Horizont gesehen, als Meerwasser in den neuen Krater eindrang. Sechs große Erdbeben erschütterten die Stadt. Am 6. Dezember fuhren drei französische Journalisten mit einem Schnellboot von Heimaey zur neuen Insel und blieben etwa 15 Minuten lang, bevor sie von einem weiteren Ausbruch vertrieben wurden.

In den Medien im In- und Ausland, die das Geschehen aufmerksam verfolgten, wurde die Frage aufgeworfen, welchen Namen die neue Landform bekommen sollte. Für einen Moment schien es, als würde der erste Mensch, der die Insel zu Gesicht bekommen hatte, der Koch Olafur Westmann, dadurch geehrt werden, dass sie nach ihm benannt würde: Olafsey (Olafs Insel). Andere in Heimaey bevorzugten dagegen die Bezeichnung Vesturey (Westinsel).

Die Isländer nehmen ihre Namen sehr ernst — die Regierung hat immer noch das letzte Wort darüber, welche Babynamen im Land akzeptabel sind; es gibt zum Beispiel keine Luzifers, keine Ariels —, deshalb berief die isländische Regierung das Ortsnamenkomitee Örnef-nanefnd ein, um über die Benennung der neuen Insel zu entscheiden. Das Ergebnis wurde im Radio verkündet, und kurz darauf fand einer von Olafurs Schiffskameraden den Koch in der Kombüse beim Aufräumen, mit einem Geschirrtuch in der Hand und den Tränen nahe. »Sie haben ihm einen schrecklichen Namen gegeben«, murmelte er. »Surtsey.«

Das Komitee hatte sich der nordischen Mythologie zugewandt: Während Ragnarök, des prophezeiten Endes der Welt, bringt der Riese Surtur Feuer, um den Gott Freyr zu bekämpfen. Surtur entfacht einen tödlichen Lavaschlot, um den herum das Wasser brodelt, deshalb nannte das Komitee die neue Landform »Surturs Insel« — Surtsey.

Die Bewohner der Westmännerinseln waren verärgert darüber, dass sie nicht konsultiert worden waren, segelten zur Küste von Surtsey und stellten ein Schild mit dem Namen VESTUREY auf. Surtur reagierte, indem er die Inselbewohner mit Bimsstein und Schlamm bewarf. Es kamen keine Menschen ums Leben. Surtsey verfestigte sich.

In seinem ersten Jahr wuchs Surtsey mit 23 Kubikmetern pro Sekunde an und fügte sich selbst jeden Tag eine Fläche hinzu, die fast so groß war wie die Große Pyramide von Gizeh. Die Lavaebene war ein glitzerndes Schwarz, durch das sich Stränge noch frischer, heißer Lava zogen, die zum Meer hin ausliefen.

Sigurdur Thórarinsson, Professor an der University of Iceland, war der erste Vulkanologe, der etwa drei Monate nach dem ersten Ausbruch auf Surtsey landete. Er und ein paar Wissenschaftlerkollegen sammelten gerade geologische Proben entlang der Küste, als sie Wasserspeier im Ozean bemerkten. Lavabomben stürzten herab und fielen um sie herum nieder. Die Bomben hatten jeweils einen Durchmesser von bis zu einem Meter und landeten mit lautem Knall am Strand, woraufhin der feuchte Vulkansand unter der glühenden Lava aufkochte. »Unter solchen Umständen kann man eigentlich nur eines tun«, erinnerte sich Thórarinsson. »Man sollte den Drang unterdrücken zu fliehen, und versuchen, ruhig zu bleiben, in die Luft zu starren und den Bomben nicht auszuweichen, bis zu genau dem Moment, in dem sie kurz davor sind, auf Ihrem Kopf zu landen. Stehen bleiben und nach oben schauen — aber nicht zu lange, sonst fangen die Sohlen Ihrer Stiefel an zu glimmen.« Thorarinsson bemerkte, dass sich das Forschungsschiff vor der Küste bewegte, weg von der Gefahr.

Die Vulkanologen waren bald von »warmen und gemütlichen« Wolken aus Bimsstein eingehüllt, von Gesteinskörnern, die so leicht waren, dass sie in der Luft schwebten. Das Atmen war mühsam, und die Sicht war auf null gesunken, aber zumindest fielen keine größeren Bomben mehr. Während der Wind die Bimssteinwolke davontrug, wateten Thórarinsson und seine Kollegen zurück zu ihren Beibooten und ruderten zum Schiff.

Niemand kehrte nach Surtsey zurück, bis am Ausbruchskanal keine Explosionen mehr stattfanden.

*

Als die Lavabomben nachließen, bot Surtsey den Biologen die seltene Gelegenheit, das auf der Insel entstehende Leben von den ersten Tagen an zu untersuchen. Laut Charlie Crisafulli, der den Mount Saint Helens in Washington seit seinem Ausbruch im Jahr 1980 untersuchte, war ein solches Szenario »die Traumwelt eines jeden Ökologen«. Doch anders als beim Ausbruch in Washington, der Wälder und Grasland bedeckt hatte, sodass unter der Asche noch etwas Leben übrig geblieben war, hatte sich Surtsey mitten im Ozean erhoben. Anfangs war es noch unzugänglich, es gab weder Tiere noch Pflanzen, alles war lebensfeindlich. Sobald Crisafulli aus dem Hubschrauber stieg, wurde ihm genau deshalb klar, dass Surtsey der perfekte Ort war, um zu untersuchen, wie sich ökologische Gemeinschaften zusammensetzten.

»Die Materialien, die bei Vulkanausbrüchen entstehen, können giftig sein und Schwefel-, Chlor- und Fluoridverbindungen enthalten«, erzählte mir Crisafulli, einige Jahre nachdem er Surtsey besucht hatte, am Telefon. »Das ist ein großes Problem für Tiere und Pflanzen.« Es gab zu viele schädliche Stoffe (Toxine) und zu wenig gute (Nährstoffe), als dass irgendetwas auf Surtsey überleben konnte. Den Gasen, Lava und der Tephra, die Vulkane ausstoßen, fehlen viele der Grundbausteine von Ökosystemen wie Kohlenstoff und Stickstoff, aber das Gestein ist dafür reich an Phosphor. »Was in einer alten Landschaft wie der passiert ist, in der Sie gerade sitzen, den Green Mountains, den White Mountains, den Adirondacks« — ich sprach mit ihm von meinem Zuhause in Vermont aus — »ist, dass der Phosphor in diesen Felsen schon lange verwittert ist«, sagte Crisafulli. »Aber Vulkanlandschaften liefern eine neue, frische Ladung Phosphor, die oft recht einfach abgebaut werden kann.« Phosphor gab es auf Surtsey also reichlich, Stickstoff hingegen, zumindest in der für Tiere und Pflanzen verwertbaren Form, war recht selten. Beide Elemente sind lebenswichtig, bilden die Grundbausteine der DNA und des Proteins und tragen dazu bei, die Mitochondrien, die Arbeitspferde der Zellen, mit Energie zu versorgen.

Während des ersten Jahrzehnts von Surtsey gab es im Vulkansand und in der Lava kaum Vegetation. Wenn es regnete, sickerte das Wasser durch die poröse Lava und erreichte schließlich den Ozean; wenn es nicht regnete, glich Surtsey einer Wüste oder dem isländischen Hochland, das so unfruchtbar ist, dass die NASA es einst benutzte, um Astronauten für die Mondlandung auszubilden. Alle Pflanzen, die auf Surtsey auftauchten, waren dem Stickstoffmangel im Boden ausgesetzt.

Noch wusste es niemand, aber die Antwort auf das Nährstoffproblem war schon zu erkennen gewesen, als der Schlot noch ausbrach. Ein paar Dreizehenmöwen, gelbschnäbelige Seevögel, die auf dem Festland häufig vorkommen, ließen sich an den schroffen, vinylschwarzen Ufern nieder. Diese Vögel und die nachfolgenden Möwen und Eissturmvögel lieferten den ersten konzentrierten Stickstoff in Form von Harnsäure und einer unablässigen Folge von teigigem Kot.

Das erste Leben in dieser neuen Landschaft kam über das Meer oder fiel vom Himmel. Winzige Samen windverwehter Pflanzen — Weiden, Orchideen und Farne — regneten sanft über die Insel. Um in der Luft zu bleiben, reisen diese Samen mit leichtem Gepäck und führen kaum Nahrung oder Nährstoffe mit sich. Sie tauchten an den unwirtlichen Küsten von Surtsey auf, und mit ihren begrenzten Ressourcen sprossten sie entweder nie oder verdorrten bald und verschwanden wieder.

Große, schwimmfähige Samen wurden von den Meeresströmungen an Land geschwemmt. »Wenn Sie auf dem Seeweg reisen«, sagte mir Borgthór Magnússon*1, einer der langjährigen Naturforscher der Insel, »dann können Sie es sich leisten, Nährstoffe für Ihre Ansiedelung einzupacken.« Die erste dokumentierte Art auf der neuen Insel war der Meersenf, eine Sukkulente, die an den sandigen Rand von Surtsey gespült wurde und sich dort festsetzte. Sein Samen hat eine korkartige Hülle, die ihm das Schwimmen erleichtert und ihn vor Salzwasser schützt. Aber immer noch floss Lava ins Meer, wo es zu einem dramatischen Gemisch aus Magma, grauem Ozean, brandenden Wellen und Dampf kam. Tephra, Asche und Schlacke aus einem nahe gelegenen Ausbruchskanal begruben die jungen Pflanzen.

Anfangs waren Pioniere wie der Meersenf dem aktiven Vulkan nicht gewachsen, doch sie kamen immer wieder, und die Insel kühlte langsam ab. Bald darauf wurden Samen von der Salzmiere und der Austernpflanze vom Meerwasser an die kargen Ränder der Küste von Surtsey gespült. Die Samen der beiden Arten sind für die Reise auf dem Meer wie geschaffen und bringen genügend Nährstoffe mit, um Wurzeln zu schlagen, wenn sie an Land gespült werden. Die Salzmiere war an den Wind und die Kälte angepasst und schmiegte sich an den kargen Sand, wo nur wenige andere Arten überleben konnten. Sie bildete eine Glocke aus leuchtend saftigen Blättern über der Erde; tiefe Wurzeln erstreckten sich nach unten und saugten Wasser und Nährstoffe aus den Steinspalten und dem Sand auf. Im Querschnitt ähnelt die Salzmiere einer Portugiesischen Galeere: ein grünes Segel über der Wasseroberfläche und lange Tentakel darunter. Jahrzehnte später bedeckt die Salzmiere immer noch Teile von Surtsey in auffälligen, herdenartigen Mustern, es sind die bezauberndsten Pflanzen der Insel.

Die Austernpflanze ist so seetüchtig, wie ihr Artepitheton maritima vermuten lässt. Einen besseren Pionier für eine neue Insel im Nordatlantik könnte man nicht im Labor erschaffen. Austernpflanzensamen verharren normalerweise in der Keimruhe, bis sie das kalte Meer erreichen — Temperaturen um ein Grad Celsius minus begünstigen dann ihre Keimung. Als die Samen Surtsey erreichten, waren sie bereit zu wachsen. Die Austernpflanzensämlinge blieben in der Nähe der Felsbrocken an den felsigen Rändern der Insel und hielten ihre Köpfe vom Wind fern. Während Surtseys erstem Jahrzehnt bildeten die tief hängenden Blüten der Pflanzen seltene blaue Farbtupfer, die sich von der monochromen Landschaft absetzten.

Das Leben blieb zunächst karg. Nur die widerstandsfähigsten und am besten versorgten Pflanzen konnten überleben. Es gab keine langweiligen Wirbellosen — keine Weberknechte, Arbeiterameisen oder Grillen, die üblichen Verdächtigen, die auf dem Bimsstein von Vulkanen auftauchen. Ein paar Insekten wehten herein. Als Erstes wurde ein Wanderfalter registriert, dann ein paar Mücken. Viele dieser Insekten — die sogenannte Fallout-Fauna — starben wahrscheinlich an Müdigkeit, Austrocknung oder wegen niedriger Temperaturen. Ein Zoologe beschrieb die ersten Insekten, die in einer Vulkanlandschaft ankamen, als »Auslaufmodelle«.

Dennoch machten sich langsam, aber sicher Tiere — Insekten, Vögel, dann Robben — auf den Weg zur jungen Insel.

Es ist noch gar nicht so lange her, dass Tiere von vielen Wissenschaftlern als Nebenakteure auf unserem Planeten abgetan wurden; Pflanzen und Mikroben standen im Mittelpunkt. Aber im letzten Jahrzehnt hat es einen radikalen Wandel in unserem Verständnis davon gegeben, wie die Welt von Raubtieren und Pflanzenfressern geprägt wird. Wegweisende Studien zu Seevögeln, Walen, Seeottern, Lachsen, Gnus, Bisons, Spinnen, Heuschrecken, Zikaden und anderen Tieren haben gezeigt, dass sie die Landschaften und Meereslandschaften, in denen sie leben, verändern können: Ihre ökologische Funktion — das, was diese Tiere leisten können — ist erheblicher als lange Zeit angenommen. Vieles davon bleibt unsichtbar; nur wenige Menschen wissen, dass sie, wenn sie sich auf den weißen Sandstränden von Hawaii und anderen tropischen Stränden ausruhen, in den Abfällen von Papageienfischen liegen, dem Kot von Korallenmahlzeiten.

Tiere sind wichtig. Lebewesen — manchmal mit Fell oder Schuppen, manchmal mit roten Zähnen und Klauen, vielleicht mit Krallen und Flügeln, wild und frei herumlaufend — sind ein grundlegender Mechanismus zur Erhaltung des Lebens und eine Quelle für die Nährstoffe, die das Leben benötigt. Erst nach Tausenden von Jahren des serienmäßigen Raubbaus durch unsere Spezies beginnen Wissenschaftler, die Verflechtungen dieses Energietransfers zu verstehen.

Folgen wir also den Nährstoffen. Die wesentlichen Elemente Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor bewegen sich in geologischer Zeit, getragen durch Schwerkraft, Wind und Strömungen.

Wenn sie die Tiefsee erreichen, können Phosphat- und Ammoniakmoleküle — die üblichen Quellen für Phosphor und Stickstoff — für Hunderte von Jahren in den Tiefen des Ozeans eingeschlossen werden, es sei denn, sie treffen auf ein Auftriebsgebiet, in dem Wasser an die Oberfläche strudelt. Solche Gebiete sind im Ozean selten. Für diese lebenswichtigen Nährstoffe gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, die Tausende Meter lange Wassersäule nach oben zu reisen: im Bauch eines Wals.

Nahrungssuchende Pottwale ernähren sich von Riesenkalmaren und anderen Tiefseelebewesen, müssen jedoch mindestens einmal pro Stunde an die Oberfläche zurückkehren, um nach dem Essen Luft zu schnappen; dort ruhen sie sich aus, verdauen und setzen oft riesige Schwaden an Fäkalien frei, die reich an Phosphaten, Stickstoff und Eisen sind. Die Nährstoffe in diesen Schwaden können von Phytoplankton (auch Mikroalgen genannt) aufgenommen und von Zooplankton wie Krill oder winzigen Ruderfüßlern verzehrt werden. Der Krill oder die ihn fressenden Raubfische werden dann wiederum von Seevögeln — Möwen, Eissturmvögeln, Seeschwalben, Pinguinen, Sturmvögeln, Sturmtauchern, Albatrossen, Tölpeln und prächtigen Fregattvögeln — verspeist und auf diese Weise durch die Luft zu den Brutstätten der Vögel gebracht. Zurück in ihren Nestern füttern diese ihre Jungen, indem sie ihre Meeresmahlzeiten erbrechen und stickstoffreiche Harnsäure — die auffällig weiße Paste, die zusammen mit dem Kot freigesetzt wird — an Land ausscheiden.

Wir können diese Elemente von der Tiefsee bis zu den Küsten, Flüssen, Wäldern, Savannen und Bergen der Welt verfolgen. Eine geologische Reise, die Tausende oder Millionen von Jahren dauern würde — die tektonischen Platten unter Island bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von etwa vier Zentimetern pro Jahr, etwa so schnell, wie Fingernägel wachsen —, kann in einem einzigen Tauchgang, einem kurzen Flug zurück zu einem kahlen Felsen vonstattengehen, ein kurzer, verdichteter Moment wie ein Spritzer bei Jackson Pollocks action painting.

Tiere sind das schlagende Herz des Planeten. So wie Bäume als Lungen der Erde fungieren — sie atmen Kohlendioxid ein und Sauerstoff aus —, pumpen Tiere Stickstoff und Phosphor aus Tiefseeschluchten bis zu Berggipfeln hinauf und über die Hemisphären, von den Polen bis in die Tropen. Billionen Tiere leben auf Reisen — sie fliegen, rennen, schwimmen, gehen und graben sogar. Große und mittelgroße Tiere — Wale, Elefanten, Bisons, Lachse und Seevögel — können Nährstoffe Hunderte und manchmal Tausende von Kilometern über Ozeane, Bäche, Berge, Täler, Prärien und abgelegene Vulkaninseln transportieren. Diese Fernreisenden sind die Arterien der Welt. Zikaden, Mücken, Krill und andere Wirbellose sind, wenn wir dieses Bild noch etwas weiterführen, die Kapillaren, die das Gewebe der Erde mit Nährstoffen versorgen.

Es sind nicht nur Kot und Kadaver. Tiere verändern auch durch ihr Fressverhalten die Welt. Sie fressen Pflanzen. Sie fressen Pflanzenfresser. Sie verändern die Chemie der Welt, einfach indem sie Angst schüren.

Ökosysteme sind Lebewesen, die entstehen, reifen, sterben, und selbst im Tod tragen sie zum Reichtum des Lebensnetzes bei. Tiere haben großen Einfluss auf diese Systeme und die geochemischen Kreisläufe, auf die die Menschen und alle Lebensformen zum Überleben angewiesen sind. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um meine Erkundung dieser Wege zu beginnen, als den einst kargen Felsen von Surtsey.

*

Ich entfernte die Schnürsenkel von meinen Laufschuhen, schrubbte den verkrusteten Schlamm mit einer alten Zahnbürste ab und entfernte alle Samen, die möglicherweise von meinem Zuhause in Vermont oder vom isländischen Festland mitgeschleppt worden waren. Pro Jahr durften nur etwa ein Dutzend Menschen die Insel betreten, und 2021 hatte mich Borgthór Magnússon, der Feldleiter in Surtsey, dazu eingeladen, mich ihrer Expedition anzuschließen. Er hatte mir klargemacht, dass ich mich aller blinden Passagiere, die ich möglicherweise beherbergte, entledigen sollte. Wenn eine Pflanze oder ein Insekt zur Insel mitfahren wollte, musste sie schon einen Vogel oder ein Floß aus Algen finden.

Am Tag zuvor war ich auf den Vulkan Eldfell auf Heimaey gewandert, der größten der Westmännerinseln, um einen Blick auf Surtsey zu werfen. Die Insel, ein dunkler Hügel etwa 15 Kilometer südwestlich, sah aus wie ein Vierfüßler aus dem Devon, der aus dem schiefergrauen Meer kroch.

Bjarni Sigurdsson, einer der führenden Ökologen in Surtsey, und seine Doktorandin Esther Kapinga holten mich im Hotel ab. Wir hielten an der örtlichen N1-Tankstelle an, um Proviant zu besorgen. Auf der Klippe oberhalb der Tankstelle flog eine Kolonie aus Hunderten von Dreizehenmöwen herbei, um ihre Küken mit den kleinen Fischen zu füttern, die sie im Nebel gesammelt hatten. Ihr Kot überzog die Steine wie Zebrastreifen.

Am Flughafen gaben wir unsere Ausrüstung sowie den Benzin- und Trinkwasservorrat für uns und das bereits auf der Insel befindliche Team ab. In schwarzen Regenmänteln begutachteten Bjarni und Esther die Pflanzen rund um ein altes Bauernhaus aus Stein in der Nähe des Flughafens, während wir auf den Hubschrauber der isländischen Küstenwache warteten, der uns nach Surtsey fliegen sollte. (In Island ist es üblich, Menschen beim Vornamen zu nennen; sogar das Telefonbuch war damals, als die Leute noch solche Dinge benutzten, nach Vornamen und nicht nach Nachnamen geordnet.)

Als wir zu unserem Treffen mit der Küstenwache zurückkehrten, war der Nebel über dem Flughafen so dicht, dass der Hubschrauber, der uns abholen sollte, nicht landen konnte. Der Pilot schlug uns per Funk vor, zum einzigen Golfplatz der Insel zu fahren, wo das Wetter klarer sei.

Wir parkten am Rande des Golfplatzes, von wo aus wir einen wunderschönen Blick auf den Atlantik hatten, während der Nebel die vulkanischen Klippen im Norden bedeckte.

»Noch keine Nachricht«, sagte Bjarni, während wir beobachteten, wie der Nebel über das Grün kroch.

Wir konnten den Helikopter sehen, als er sich über zwei Felsnadeln näherte, die als Haena und Hani, als Henne und Hahn, bekannt sind. Er kreiste vor der Küste über den tief hängenden Wolken und flog dann wieder davon.

Während wir darauf warteten, dass der Pilot zurückkam, griff Bjarni zum Telefon. »Sie sind weg.«

»Andskotinn!« Esther fluchte auf Isländisch.

Langsam wurde uns klar, dass wir Surtsey an diesem Tag vielleicht nicht erreichen würden — und es vielleicht sogar überhaupt nie zu Angesicht bekämen. Wir holten Wasser und Benzin vom Flughafen und verstauten alles im SUV.

Bjarni dachte über Alternativen nach. Wir diskutierten darüber, nach Reykjavík zu fahren, aber die Küstenwache stand uns bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Es sei ein kleines Land, erklärte Bjarni, und zu aufdringlich zu sein, könnte sich für das Projekt als nachteilig erweisen. (Die Küstenwache führte diese Fahrten für das Forschungsteam aus Gefälligkeit durch.)

Als wir in einem Hafenrestaurant zu Mittag aßen, bemerkte Bjarni ein großes Schlauchboot aus Gummi, das unter uns festgemacht war und hauptsächlich dazu diente, Touristen hinauszufahren, um Wale und Papageientaucher zu beobachten. Konnte uns dieses Boot nach Surtsey bringen? Er erkundigte sich, für den Fall, dass die Küstenwache endgültig ausfallen sollte, fand aber den Besitzer nicht.

Als wir mit dem Mittagessen fertig waren, begann sich der Nebel zu lichten, und wir konnten im Hafen mehrere Fischerboote sehen, die denen ähnelten, auf denen Bjarni einst gearbeitet hatte, um sein Studium zu finanzieren. Er war stämmig, hatte blondes Haar, eine dicke Retro-Brille, ein jungenhaftes Lächeln, einen großen Appetit und machte seinem Namen alle Ehre, der auf Isländisch »Bär« bedeutet. Auch sein Vater war Fischer gewesen. »Damals kenterten jedes Jahr mindestens zwei bis vier der 75 Boote in der Stadt mit der gesamten Besatzung«, erzählte er uns. »Also hast du jedes Mal Lotto gespielt, wenn du auf ein Boot gestiegen bist. Man wusste, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht übersteht, bei mindestens fünf Prozent liegt. Es war einfach ein Teil des Lebens.«

Man hatte Glück oder Pech.

»Mein Vater fuhr immer mit demselben Kapitän, aber irgendwann kam er aus irgendeinem Grund zu spät, und er wurde nicht auf dem Boot angeheuert. Also nahm er in jenem Winter einen Platz auf einem anderen Boot ein. Sein übliches Boot ging mit allen Männern unter. Er hatte also einfach Glück gehabt.«

Wir konnten über den Hafen hinweg bis nach Heimaklettur sehen, bis zum sogenannten Heimatfelsen, der mit Gras bedeckt und von weißem Seevogelmist durchzogen war, ein willkommener Anblick für Boote, die vom Meer zurückkehrten, und für diejenigen von uns, die darauf hofften, abzureisen. Bjarni rief die Küstenwache an: »Wenn Sie heute Nachmittag zurückkommen können, hat sich die Nebeldecke gelichtet.«

Sie sagten, sie würden es noch einmal versuchen. Wir fuhren zum Flughafen und gingen im leeren Terminal auf und ab wie werdende Eltern. Der Nebel strömte wie ein böser Traum herein und bedeckte den nassen grauen Asphalt. Wir hörten das Knallen der Rotorblätter des Hubschraubers, doch zu diesem Zeitpunkt konnten wir vom Terminalfenster aus nicht einmal die Landebahn erkennen.

»Sie werden versuchen, das Ende der Landebahn zu erreichen«, berichtete Bjarni, immer noch am Telefon.

Wir lauschten den dumpf röhrenden Rotorblättern über dem Nebel. Und dann wurde es still. Der Flughafenangestellte zeigte mit dem Daumen nach unten.

»Sie wünschen uns viel Glück«, sagte Bjarni. Wir waren auf uns allein gestellt.

Das Herz wurde mir schwer. Es würde für mich keine zweite Chance geben, nach Surtsey zu kommen. Bjarni und Esther würden ein Forschungsjahr verlieren, da die Biologen die Insel am Ende der Woche verlassen würden. Und auch auf der Insel würde es schwierig werden. Der Großteil des Trinkwassers und des Benzins für die fünf Forscher der Station lag hier auf dem Rollfeld.

»Ich werde Surtsey erreichen, und wenn ich schwimmen muss«, meinte Esther später vom Rücksitz des SUV aus.

Wenn wir nicht auf dem Luftweg reisen konnten, würden wir es vielleicht auf dem Seeweg schaffen. Ein Team der BBC sollte auf der Insel filmen; vielleicht konnten wir sie am nächsten Tag auf dem Schlauchboot begleiten, das sie gechartert hatten. Bjarni ging zur Reisegesellschaft, um sich zu erkundigen. Der Kapitän verlangte 1000 Dollar pro Person. Bjarni war sich nicht sicher, ob das im Budget des Forschungsteams enthalten war.

Bedrückt aßen wir zu Abend und machten uns auf den Weg zurück zum Hotel. Von meinem Fenster aus sah ich, wie der Himmel im Laufe der Nacht heller wurde, als sich der Nebel lichtete. Der Eldfell-Vulkan östlich der Stadt füllte den Rahmen mit den schwarz-braunen abstrakten Formen eines Gemäldes von Clyfford Still. An den meisten Tagen wäre ein Vulkan vor dem Fenster ein willkommener Anblick. An diesem Abend — der nur ein langer Tag war — verhöhnte mich der Eldfell jedoch.

Am nächsten Morgen, als Bjarni und Esther sich gerade mit Botanik beschäftigten, erhielt Bjarni einen Anruf von der Küstenwache: »Wir machen Fischereipatrouillen. Könnt ihr in einer Stunde am Flughafen sein?«

Ich warf meine sorgfältig gereinigte Kleidung in meine Reisetasche. Wir beluden den SUV und fuhren zum Flughafen. Wir bestiegen den tiefblauen EC225-Super-Puma-Helikopter und fragten uns alle, ob wir träumten. Leben und Reisen sind eine Reihe von glücklichen Zufällen und verpassten Gelegenheiten. Es schien, als würden wir endlich einen glücklichen Zufall erleben.

Der Pilot zog die Verschlüsse der Gasbehälter fest und schaute auf, als ich neben den restlichen Taschen einen großen Rollkoffer an Bord brachte.

»Willst du etwa nach London?«

Als ich aus dem Helikopter auf den winzigen, rissigen Landeplatz trat, fühlte es sich ein bisschen so an, als würde ich auf dem Mond laufen — sofern es auf dem Mond ein paar Gräser als Wegbereiter, ab und zu eine Möwe sowie ein paar Wissenschaftler gab, die älter waren als der Boden, auf dem sie standen.

Borgthór Magnússon, Surtseys Feldleiter, hatte 1975 seine erste Reise auf die Insel unternommen, als er 23 Jahre alt gewesen war. Jetzt hatte er einen weißen, gut gestutzten Kapitänsbart und trug eine ordentliche Strickjacke mit Reißverschluss unter seinem Norrona-Regenmantel. Als wir zum Nistplatz gingen, fragte ich Borgthór, wie es sich bei seinem ersten Besuch angefühlt hatte. »Es war nur ein Haufen Asche, Kies und Lava. Es gab ein paar Pflanzen, und wir kannten sie fast alle einzeln.«

Borgthór kannte noch viele dieser besonderen Pflanzen, und ein Rundgang über die Insel fühlte sich ein bisschen wie eine Cocktailstunde für Botaniker an. Es gab ein paar Neuankömmlinge, wie den Huflattich und die Braunsegge, und viele Stammgäste. »Ich würde mal sagen: Honckenya und Leymus« — das Sandkraut und der Strandroggen, Letztere eine an den Küsten des Nordatlantiks verbreitete Gattung — »waren die erfolgreichsten Kolonisatoren.« Diese Schlüsselpflanzen hatten sich über den kargen Tephra- und Vulkansand ausgebreitet. Rund um den Strandroggen hatten sich Sanddünen gebildet. »Der Roggen ist die größte Pflanze auf der Insel«, sagte Borgthór. »Er bietet einen guten Schutz für die Nester der großen Sturmmöwen und für deren Küken, die sie in den Pflanzen verstecken können.«

Einige dieser Möwen beäugten uns von den Basaltausbuchtungen am Wiesenrand.

Es gab auch Überraschungen. Borgthór wies auf eine einzelne, dickstämmige Pflanze mit langen Blättern am Rande des Brutgebiets hin: der Nördliche Grüne Orchideenbaum, Platanthera hyperborea. »Es ist schon ziemlich bemerkenswert, dass auf Surtsey eine Orchidee wächst«, sagte Borgthór, denn sie braucht Mykorrhizae, die symbiotischen Pilze, die für die Nährstoffversorgung der Pflanzenwurzeln unerlässlich sind.

Später, als ich von der Gezeitenzone zur Hütte ging, bemerkte ich Dutzende dünner Pfähle im Lavasand, die der Wind abgeschliffen hatte. Viele der ersten Pflanzen der Insel wuchsen am östlichen Rand von Surtsey, wohin Meeres- und Luftströmungen sie von den nahe gelegenen Inseln gebracht hatten. In den ersten Sommern hatten Borgthór und andere Forscher jede Pflanze auf der Insel erfasst. Einige dieser Pfähle müssen die Pflanzen markiert haben, mit denen Borgthór und seine Kollegen sozusagen per Du waren. Die ersten Pfähle waren 1968 gesetzt und bis in die 1980er-Jahre genutzt worden, bevor man sie durch GPS ersetzt hatte. Jahrzehnte später ähnelte dieses Stück Land einem Friedhof zum Gedenken an die ersten Siedler der Insel.

Eines Morgens im Herbst 1963, als Erling Ólafsson 14 gewesen war, hatte er eine graue Wolke bemerkt, die hoch über den Bergen im Osten aufstieg. Als das Magma auf den Ozean traf, füllten riesige blumenkohlförmige Dampfwolken den Himmel. Ein dunkler Aschevorhang ergoss sich zurück ins Meer.

»Ich habe den Rauch aus meinem Badezimmerfenster in Hafnarfjördur gesehen«, erzählte mir Erling. »Ich bin lange geblieben und habe diesem Rauch zugeschaut. Ich habe nichts getan, mich nicht einmal gerührt, genau wie ein Pilz.«

Erling sollte nie das Gefühl vergessen, das in ihm aufstieg, während er den Surtsey-Ausbruch beobachtete, doch bald richtete er seine Aufmerksamkeit auf etwas noch viel Näheres: die Insektenforschung. Als er jung war, bekam Erling von seiner Großmutter ein Geschenk — eine Reihe mit dem Titel »Averdens Dyr« (ungefähr »Tiere der Welt«), Bücher, die nur auf Dänisch erhältlich waren. Gefesselt von den Bildern brachte er sich selbst die Sprache bei, um den Text zu verstehen. Er fühlte sich zu den kleinen Wirbellosen hingezogen. Zu dem Zeitpunkt, als er die Universität besuchte, wusste Erling mehr über Islands Insekten als jeder andere. Er erregte die Aufmerksamkeit eines berühmten schwedischen Entomologen, der ein Forschungsprojekt auf Surtsey startete.

Erling kam 1970 zum ersten Mal mit einem kleinen Schlauchboot auf die Insel. Er setzte einige dieser frühen Pfähle, die die Pflanzenpioniere markierten, in den grauen Lavasand. Es gab ein oberes Tal mit brauner Tephra, eine flache, offene Ebene, eine kleine Flussmündung und steile Klippen. Bald fühlte sich Surtsey für ihn wie ein jüngeres Geschwister an. Die neueste Landmasse der Erde steckte noch in ihren geologischen Kinderschuhen. »Dies ist das erste Mal, dass wir Wissenschaftler Land hatten, das ziemlich steril war«, sagte er.

Erlings erste Reise nach Surtsey fiel mit dem größten ornithologischen Ereignis in der Geschichte der Insel zusammen. Ein Paar Trottellummen, kleine schwarze Krabbentaucher mit leuchtend roten Füßen, nisteten auf der Insel — Surtseys erste brütende Seevögel. Für diese Bewohner der Arktis hatte die neu entstandene Insel viel zu bieten: einfachen Zugang zu kleinen Fischen und Krill im Meer sowie unberührtes Land ohne Raubtiere. Keine Polarfüchse. Keine Ratten. Keine Menschen … Zumindest so lange nicht, bis Erling und seine Kollegen eintrafen, obwohl sie darauf achteten, die Vögel des aufkeimenden Ökosystems der Insel nicht zu stören.

Nach den Trottellummen tauchten weitere Meeresvögel auf. Eissturmvögel sind klassische Seevögel, die fast ihre gesamte Nahrung in Form von kleinen Fischen, Tintenfischen und Krebstieren aus dem Meer beziehen. Über den Klippen konnten wir ihre Eier sehen, die wie große Golfbälle in einer Lavasandfalle aussahen. »Der einzige Ort in ganz Island, an dem Eissturmvögel tatsächlich auf dem Boden nisten, ist Surtsey«, erzählte mir Bjarni, vermutlich weil Raubtiere — und Menschen — sie hier in Ruhe ließen. Mantelmöwen ernähren sich von Fischen, Vögeln und wirbellosen Meerestieren oder gehen auf Nahrungssuche an die Küste; Heringsmöwen sind Generalisten und freuen sich normalerweise über die Insektenlarven, die sie im Sediment eines Bauern finden, oder über die Vegetation. Sie und die Silbermöwen kommen in Reykjavík relativ häufig vor.

Nachdem die ersten Eissturmvögel und Möwen auf Surtsey angekommen waren, bahnten sich die großen Mantelmöwen ihren Weg in die erstklassige Immobilie. Die Heringsmöwen versteckten ihre Nester am Rande der Lavafelder. Als sich die Kolonie vergrößerte, wuchsen auch die grünen Gräser, eine Kettenreaktion, bedingt durch Federn, Kot und Muskelkraft.

Gemeinsam ist diesen Vögeln, dass sie allesamt Nährstoffe auf die Insel bringen. Die weißen Guanostreifen rund um ihre Nester sind reich an Kohlenstoff, Phosphor und dem dringend benötigten Stickstoff. Neben Kot gibt es Kadaver und Eier. Bei seinen ersten Besuchen erfasste Erling jeden Vogel, den er fand, und erstellte eine Zeitleiste der Neuankömmlinge. Mitte der 1980er waren genügend Möwen und Eissturmvögel eingetroffen, um Surtsey zu verändern; jeder der zu Hunderten nistenden Vögel gab täglich bis zu 90 Gramm Kot ab — eine extra große Portion nährstoffreichen Guano.

In der Nähe der Forschungshütte zerfetzte die scharfkantige Lava das Leder meiner makellosen Stiefel. Als wir die riesigen Gräser der Seevogelkolonie erreichten, war es, als würden wir eine andere Welt betreten. Hier fühlte sich der Boden unter meinen Füßen fest und beruhigend an. Es roch schwach nach Ammoniak, und es gab eine regelrechte Explosion in Grün, die so strahlend war, dass man die Kolonie vom Weltraum aus sehen konnte, eine Oase im Lavasand.

Am Rande der kniehohen Wiesengräser bemerkte ich eine Ansammlung von Rumex, breitblättrige Sauerampferpflanzen, die hier so groß und kräftig waren, dass sie fast wie Bäume aussahen. Es war kaum zu glauben, dass es auf dieser Insel bis vor 20 oder 30 Jahren fast kein Gras gegeben hatte. Und ohne den Vogelschiss gäbe es bis heute immer noch keines.

Woher weiß man, dass der Stickstoff von den Vögeln und nicht aus der Atmosphäre stammt? Die Isotope oder chemischen Signaturen des Stickstoffs im Boden und in den Pflanzen zeigten, dass 90 Prozent von Seevögeln stammten, der Rest aus der Atmosphäre. In der Mitte der Brutgebiete deponierten Vögel bis zu 30 Pfund Stickstoff pro Hektar und Jahr. Außerhalb des Seevogelgebiets waren es nur etwa ein halbes Pfund pro Hektar und Jahr. (Zum groben Vergleich: Landwirte führen in der Regel ungefähr 90 Kilo Stickstoff pro Hektar aktiver Ackerfläche zu. Viele Dauergrünlandflächen zum Weiden und für Heu erhalten weniger als das, vielleicht 22 bis 45 Kilo pro Hektar.)

Mit stickstoffreichem Guano getränkt, gediehen allmählich Löffelkraut, einst eine Vitamin-C-Quelle für Seeleute, und Wiesengras, das in Europa und Island heimisch ist (in Nordamerika als Kentucky Bluegrass bekannt). Seevogelkolonien auf Surtsey, das aufgrund der einjährigen Rispengräser grün ist, verfügen wegen des Guanos, der Eier und der Kadaver der Vögel jetzt über 30-mal mehr Nährstoffe und etwa 50-mal mehr Biomasse, als auf den schwarzen Lavafeldern, die sie umgeben, zur Verfügung steht.

Diese Nistplätze sind jetzt so üppig, die Böden so reichhaltig, dass »wir dort draußen Kühe haben könnten«, witzelte Erling. »Wir könnten jeden Tag frische Milch haben.«

Surtsey-Sand ohne Seevögel (oben) und Grasland in der Möwenkolonie (unten) (Borgthór Magnússon)

Als die Vögel ankamen, breiteten sich die Pflanzen und die Pfähle, die an sie erinnern, über den riesigen Lavasand im Südwesten aus. Pflanzen haben verschiedene Strategien entwickelt, um ihre Samen zu verbreiten. Die Samen können fliegen. Sie können schweben. Sie können sich an den Federn und Beinen eines Vogels festsetzen oder durch dessen Bauch wandern und in dessen nährstoffreichem Kot landen.

Als Borgthór und ich an den Rändern des Brutgebiets entlanggingen, waren wir von Heringsmöwen umgeben, die uns aus rot umringten Augen anstarrten und deren glatte, weiße Köpfe sich von der schroffen, dunklen Lava abhoben. Es war, als würde man zwischen Schaumkronen treiben. Diese Seevögel bestanden fast ausschließlich aus Ozean.

Eine Möwe namens Tut-tu-gu war über mir, das isländische Wort für »zwanzig«, oder zumindest habe ich es so gehört. Wenn ich auf dieser Reise auch nicht Isländisch lernen konnte, so konnte ich zumindest die Sprache der Pflanzen und Vögel einigermaßen erlernen und die in der Stadt und anderswo oft verunglimpften Mantel- und Silbermöwen bewundern.

Bevor ich nach Surtsey aufgebrochen war, war ich auf der Suche nach einer Mahlzeit am Hafen von Reykjavík entlangspaziert. Eine Silbermöwe hatte sich auf einem Cafétisch niedergelassen und ein übrig gebliebenes Stück Pizza ergattert. Mehrere weitere Möwen waren herbeigeflogen. Eine Heringsmöwe hatte sich die Beute geschnappt. Ein paar Touristen waren vorbeigegangen, und ein Mann hatte angesichts der Vögel mit dem Fuß aufgestampft; er und sein Begleiter hatten gelacht. Die Möwen waren davongeflogen. Aber nicht ohne die Pizza.

Ich saß am Rande der Seevogelwiese und beobachtete, wie die Eissturmvögel heranflogen. Es war schon lange nach dem Abendessen, aber heute Nacht würde es nicht dunkel werden — und auch zu keinem anderen Zeitpunkt während unseres Aufenthaltes. Ich hatte mich im abstrakten Expressionismus der Vogelabwurf-Gemälde verloren und betrachtete nun ein Surtsey-Stillleben: ein Möwenflügel, grünes Sandkraut, ein weißes Eissturmvogelei vor dem dunklen Lavasand. Es schien, als ob der beige Bergrücken aus Palagonit, teils Vulkan, teils Ozean, schon seit Ewigkeiten über dem Nordatlantik brütete, auch wenn er jünger war als viele von uns auf der Insel. Jemand ging über das Lavafeld. Ich konnte hören, wie es bröckelte.

Ein gedämpftes Gackern war unter meinen Füßen zu hören, als ich durch das Grasland ging: Ein Eissturmvogel warnte mich: Bleib weg vom Nest. Es gibt ungefähr 200 oder 300 davon auf Surtsey. Auf dem Festland gibt es im Sommer bis zu zwei Millionen Eissturmvögel — mehr als die Hälfte aller Eissturmvögel der Welt nisten in Island —, aber sie sind auf Felsvorsprünge und Spalten beschränkt und verstecken sich vor Raubtieren wie etwa Füchsen. Das englische Wort für Eissturmvogel — fulmar — bedeutet im Altnordischen »unreine Möwe«. Sie fressen die stinkende Fischleber und haben sich in der heutigen Zeit gut geschlagen, indem sie sich an den verarbeiteten Abfällen und dem Müll von Fischerbooten erfreuen.

Junge Eissturmvögel, die einst wegen ihres Öls und ihrer Daunen geschätzt wurden, schützen sich, indem sie bei Stress einen leuchtend orangefarbenen Fettstreifen erbrechen. Komm nicht zu nahe. »Die Spucke riecht nach verfaultem Fischlebertran und ist von ähnlicher Konsistenz«, sagte Borgthór. Die Entfernung ist nicht groß, aber sie können ein paar Meter weit spucken. Erling warnte mich, ich könne, wenn ich in Surtsey das Erbrochene abbekäme, für die Dauer der Expedition oder sogar noch länger den Geruch nicht loswerden. Vögel, die den Fehler machen, einen Eissturmvogel anzugreifen, werden von der übel riechenden Schmiere überzogen, wodurch sie nicht mehr fliegen können und Gefahr laufen, zu ertrinken.

Ein ausgewachsenes Tier kehrte vom offenen Meer in sein Nest zurück und erbrach ein frisches Fischmahl. Wie sehr sich das Tier auch bemühte, nicht alles landete im Schnabel des Küken. Das nachlässige Futtern verstreute dafür einige Nährstoffe auf der blühenden Wiese. Ich machte einen großen Bogen um die beiden.

Hier im Zentrum der Brutkolonie, wo es reichlich Nährstoffe gibt, ist die Zahl der Pflanzenarten zurückgegangen, seit Borgthór und seine Kollegen 1990 mit der Messung von Vielfalt und Produktivität begonnen haben. Viele der Pionierpflanzen sind verschwunden, da sie von den vier dominanten kniehohen Gräsern übertroffen wurden. Heute gibt es ein dichtes Grasland, wo vorher zehn verschiedene Pflanzenarten wuchsen.

An den Rändern aber wird es interessant. Die ökologischen Prozesse sind an der Grenze zwischen dem Chaos der Lava und dem schwammigen Grasreichtum am dynamischsten — an der Grenze, wo die neuen Vögel, meist Heringsmöwen und Silbermöwen, ankommen. Sie helfen dabei, Surtsey »wohnlicher« zu machen und es von einer Gemeinschaft von Vorreitern in ein Grasland zu verwandeln. Auf der Insel wurden 78 Pflanzenarten identifiziert. Kein Wunder, dass die Artenvielfalt auf dem Lavafeld am geringsten war, aber auch in der Vogelkolonie, wo die Nährstoffe zahlreich sind, ist die Anzahl der Arten — wenn nicht sogar die absolute Stückzahl der Pflanzen — relativ gering. Nur wenige Gräser dominieren. Die üppigsten Teile des Graslandes sind praktisch Monokulturen im Vergleich zu den Randgebieten, wo Gräser dem kargen Lavagestein weichen.

Dieses Grenzgebiet erinnerte mich an das, was Ökologen »die intermediäre Störungshypothese« nennen und die entwickelt wurde, um Bäume in Regenwäldern und Tiere zu beschreiben, die in Gezeitenzonen leben. Stabile Gebiete — wie die Wiesen von Surtsey, wo einige dominante Gräser mit reichlich Nährstoffen andere Pflanzen verdrängen — ermöglichen das Gedeihen einiger dominanter Arten. Im Gegensatz dazu sind Ökosysteme, die sich ständig verändern, schwierige Orte für Tiere und Pflanzen. Die felsige Küste von Surtsey, wo ständig neue Lavabrocken herabstürzen, ist für viele Arten zu dynamisch, um sich festsetzen zu können. Moos wächst nicht auf einem rollenden Felsbrocken. Der ideale Ort für die Biodiversität, an dem neue Pflanzenarten eine Nische finden können, ist oft eine Zwischenzone: nicht so viele Nährstoffe oder so viel Stabilität, dass nur ein paar Arten sich durchsetzen, aber dennoch stabil genug, dass eine entstehende Gemeinschaft nicht durch eine plötzliche Veränderung der Landschaft vollständig ausgelöscht wird. Und sogar Neuankömmlinge können überleben.

Es erinnerte mich an die Entstehungsgeschichte der isländischen Wikinger: Am Anfang herrschte Chaos — im Norden Schnee und Eis; im Süden Hitze und Feuer. Auf dem Land zwischen den beiden entstand Leben.

Vor einigen Jahren waren mehrere Wissenschaftler überrascht, als sie auf einer Forschungskreuzfahrt in der Baffin Bay, einem unberührten Teil der kanadischen Arktis, auf ein Gebiet mit hohen Ammoniakkonzentrationen stießen, was man eher an einer industrialisierten, verschmutzten Küste erwarten würde. Die Modelle, die Atmosphärenforscher wie Jeff Pierce von der Colorado State University zusammengestellt hatten, hatten auch nahegelegt, dass es in diesem abgelegenen Teil der Arktis kein Ammoniak geben sollte.

Und dann schauten die Wissenschaftler aus dem Fenster oder vielleicht auch nur auf ein Diagramm. »Die Ammoniakkonzentrationen waren am höchsten, wenn sich das Schiff in der Nähe von Orten befand, von denen bekannt ist, dass es dort im Sommer Seevogelkolonien gibt«, erzählte mir Pierce. Das ergab Sinn; der Kot von Seevögeln in großen Kolonien stößt oft stickstoffreiche Gase aus. Pierce und seine Kollegen fügten seinem Modell eine Bestandsaufnahme der wandernden Seevögel hinzu. »Wir erkannten, dass Seevögel mit ziemlicher Sicherheit die fehlende Ammoniakquelle in der Arktis waren.«

Dieses stechende Gas kann sich mit der in der Region reichlich vorhandenen Schwefelsäure verbinden und Partikel bilden. Die Partikel bilden Tröpfchen. Wolken mit mehr Tröpfchen sind dichter und erscheinen weißer und heller. Pierce verglich es mit einem Glas auf einer schwarzen Oberfläche oder einem Glas Cola: »Wenn Sie drei Eiswürfel hineingeben, wird etwas Licht von diesen Eiswürfeln reflektiert, aber zum größten Teil sehen Sie die schwarze Oberfläche. Wenn man diese Eiswürfel nun aber in winzige Eisfragmente zerkleinern würde, könnten sie das Licht von oben wirklich gut reflektieren.« Die Oberfläche des Glases würde jetzt weiß aussehen, obwohl das Glas die gleiche Menge Eis enthielte. Das Ammoniak aus den Seevogelkolonien bildete viele kleine Tröpfchen. Die Wolken enthielten immer noch die gleiche Menge Wasser, aber wie das zerstoßene Eis hatten sie jetzt eine viel größere Oberfläche und reflektierten mehr Sonnenlicht zurück in den Weltraum.

»Sie haben also einen Effekt auf das Klima«, sagte Pierce. Die Wolken über Seevogelkolonien halten die Erde kühler, weil sie heller sind, wobei die Wirkung in Gebieten mit den meisten Vögeln am größten ist. Große Kolonien gibt es vom Arktischen Archipel nördlich des kanadischen Festlandes bis nach Island; die Diffusion von Ammoniak kann Hunderte von Meilen von den Seevogelkolonien entfernt sein. Vögel tragen dazu bei, die Arktis ein wenig kälter zu halten, auf ihre eigene Art und Weise, indem sie die Auswirkungen des Klimawandels Stück für Stück dämpfen.

In jedem Jahr seit seinem Bestehen wurden auf Surtsey eine oder zwei neue Pflanzenarten registriert. Die ersten kamen auf dem Seeweg, einige andere auf dem Luftweg, und schlugen Wurzeln, als sich der Stickstoff auf der Insel ansammelte. Aber die überwiegende Mehrheit, etwa drei Viertel der rund 70 etablierten Pflanzen, kam über die Flügel, Eingeweide, Federn und Beine von Vögeln, meist von Möwen.

Insekten, von denen einige mit dem Wind, andere auf den Flügeln von Vögeln ankamen, siedelten sich ebenfalls an. Auf der Insel wurden mehr als 300 Arten von Käfern und anderen wirbellosen Landtieren gefunden, darunter ein Rüsselkäfer, der so selten war, dass man ihn für neu auf dem Planeten hielt, bis noch weitere Exemplare vor der Küste Schottlands gefunden wurden. Die Insekten werden mühsam eingesammelt: mit Pinzetten, Pinseln, Strohhalmen oder indem man weiße Laken über die Gräser zieht. Mindestens 143 Arten gelten als dauerhafte Siedler. Unabhängig von ihrem Status ist jede neue Art ein Grund zum Feiern.

Mit der Zeit lockten die Insekten insektenfressende Vögel an: Schneeammern, Wiesenpieper und Bachstelzen. Ein paar Graugänse sind aus dem isländischen Landesinneren eingeflogen. Die Möwen waren davon nicht beeindruckt. Sie schrien und trompeteten einander an. »Es ist definitiv keine glückliche Ehe zwischen Möwen und Gänsen«, erzählte mir ein Ornithologe.

Jedes Jahr wird das Gefüge der Insel dichter, glänzender und vielfältiger. Kegelrobben tauchten in den 1980er-Jahren auf. Sie schleppten sich an der Nordspitze der Insel entlang, brachten ihre weißhaarigen Jungen zur Welt und säugten sie. Die Welpen haben gekackt. Die Erwachsenen haben gekackt. Wenn man dann noch die Plazenten und gelegentlich einen Kadaver hinzunimmt, ergibt das eine marine Subvention, eine Nährstoffversorgung, die vom Meer ans Land wandert. Sie ist geringer als die der Seevögel — etwas mehr als zehn Kilo Stickstoff pro Hektar —, trifft dafür aber in einem neuen Gebiet der Insel ein, das einen besseren Zugang zum Meer hat. Für die fliegenden Straßenkehrer und Pflanzen der Insel waren diese Nährstoffe ein verlässlicher und substanzieller jährlicher Bonus. Robben mögen Küstenebenen und keine Klippen, daher machte ihre Brutkolonie die unteren Ufer für Austernpflanzen, Meersenf und Melden zugänglich. Sie schufen zwischen den dunkelgrauen Sandstränden und Lavablöcken des Nordens eine Robbenoase.

Surtseys Robben und seine Seevögel zeigen, wie Tiere Nährstoffe auf karges Land transportieren und so von Grund auf vollwertige Ökosysteme schaffen können. Sable Island, ein Sandstreifen mehr als 100 Meilen vor der Küste von Nova Scotia, ist dafür ein weiteres Beispiel von vielen. In den letzten 50 Jahren ist die Zahl der auf der Insel geborenen Kegelrobben von einigen Tausend auf über 90.000 angewachsen, was sie zur weltweit größten Brutkolonie für Kegelrobben macht. Der Stickstoff, den die Robben mitbringen, düngt die Dünengräser der Insel, auf der heute eine Population wilder Pferde lebt — ein lebender Beweis dafür, dass Erlings Herde aus Traumkühen auf Surtseys Seevogelwiese möglich ist.

Die Stickstoffwolke aus dem Robbenkot breitet sich bis in die Gewässer jenseits von Sable Island aus und erhöht das Phytoplankton auf der Leeseite um 20 Prozent. Obwohl die Algen mikroskopisch klein sind, kann man die Signatur der Robben — einen hellgrünen Spritzer Chlorophyll — vom Weltraum aus erkennen, genau wie bei den Seevögeln auf Surtsey.

»Wann immer Menschen meiner Generation einen Albtraum haben, träumen wir davon, vor einem Vulkan davonzulaufen, oder?«, sagte Freydís Vigfúsdóttir, eine Seevogelbiologin, geboren in den 1980ern auf den Westmännerinseln, lange nachdem Surtsey abgekühlt war. »Ich bin schon auf vielen Lavafeldern herumgelaufen, aber das Feld auf Surtsey ist anders. Ich konnte Steine unter mir fallen hören. Das Rauschen der Wellen. Offensichtlich waren unter uns Höhlen, und ich erinnere mich, dass ich dachte: Wenn ich da reinfalle, wird mich kein Mensch jemals finden.«

Auf Surtsey und anderen, besser zugänglichen Teilen Islands, etwa auf der Halbinsel Snæfellsnes, verspürte ich gelegentlich ein Gefühl der Ehrfurcht. Die karge Landschaft — kohlschwarze und ziegelrote Berge, umhüllt von stürmischen Winden unter einem aufgehenden Mond — brachte uns das romantische Gespür für das Erhabene nahe. Es lag Schönheit darin. Aber es gab auch den Schrecken.

»Wenn die Natur entscheidet, dass es der richtige Zeitpunkt ist«, sagte Freydís, als wir uns ein paar Monate vor meiner Reise nach Surtsey unterhielten, »dann war’s das.« Sie zuckte mit den Schultern.

Die meisten Isländer hatten kein Interesse daran, der Natur ihren Lauf zu lassen. »Lava wurde als etwas sehr, sehr Hässliches angesehen«, erzählte mir Bjarni in Heimaey. »Es ist wirklich etwas Psychologisches. Wenn die Einheimischen die Lavafelder kontrollieren könnten, würden sie sie dem Erdboden gleichmachen und einen Rasen anlegen.« Oder sie würden zumindest ein paar Lupinen einpflanzen, eine aus Alaska eingeführte lila blühende Pflanze, die sich über Symbionten in ihren Wurzeln mit ihrem eigenen Stickstoff versorgen kann.

Während ihres Aufenthalts auf Surtsey konzentrierten sich Bjarni und Esther auf die mikroskopischen und mikrobiellen Unterschiede im Boden der Insel, von den bewachsenen Vogelbrutgebieten bis hin zum reinen Bimsstein. Ich folgte ihnen zu einer der Stellen, an denen sie Proben entnehmen. Bjarni grub zwei Jahre alte Teebeutel aus dem Boden aus. »Ich frage die Mikroben: ›Möchtet ihr roten oder grünen Tee?‹« Der TBI — Teebeutel-Index — wird auf der ganzen Welt zur Bestimmung der Bodenaktivität verwendet. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, verwendet man ausschließlich Lipton. »Wir befürchten alle«, sagte Bjarni zu mir, »dass Lipton irgendwann aufhören wird, roten Tee zu produzieren.«

Esther entnahm eine Bohrprobe durch einen toten Vogel hindurch.

Als sie früher an diesem Tag Transekte durchgeführt hatten, Profilschnitte, hatte Bjarni einen Sandregenpfeifer bemerkt, der ihm und Esther zuschaute. Als Bjarni das Tier direkt ansah, flitzte der Vogel davon, wobei er teils rannte, teils flog, dabei tief am Boden und dennoch deutlich sichtbar blieb. Auf der Insel waren schon früher Regenpfeifer gesichtet worden, aber noch nie hatte jemand ein Nest gefunden.

»Wenn du einen Regenpfeifer laufen oder nahe am Boden fliegen siehst, geh immer in die entgegengesetzte Richtung, damit du sein Nest findest«, sagte Bjarni. Der Sandregenpfeifer ist ein bescheidener Vogel, dessen Nest kaum mehr als eine Schramme im Vulkansand ist. Bjarni ignorierte den Versuch des Vogels, ihn wegzulocken, und fand drei gesprenkelte Eier auf der Lava. Eine Premiere für die Insel und die siebzehnte Brutvogelart.

Es stellt sich heraus, dass die Abwesenheit von Menschen sorgfältig kuratiert werden muss. Im Jahr 1969 fand einer von Surtseys Forschern eine langbeinige Pflanze mit sägezahnartigen Blättern, die zwischen Meersenf und Gräsern hervorstach. Es schien eine neue Spezies auf der Insel zu sein, also rief er einen Experten hinzu, der die Steine umdrehte und ungewöhnlich nährstoffreiche Erde inmitten der Lava fand. Es war Solanum lycopersicum: Eine Tomatenpflanze hatte in den Fäkalien eines Besuchers Wurzeln geschlagen. Die Pflanze und der Kot wurden eingetütet und weggeschafft.

Um den gleichen Fehler zu vermeiden, stellen wir unsere Kästen am Rande der Wellen auf. Mit ihren hohen Decken, dem großen Abstand zwischen den Wänden und Ausblick auf die vom Tölpelkot kalkweißen Westmännerinseln sind sie das prächtigste Klo in ganz Island — nachdem sich der Nebel gelichtet hat. Man kann sogar eine Toilettenspülung bekommen, aber es gibt einen Haken dabei. Sie müssen sich auf die runden Lavablöcke setzen und den richtigen Zeitpunkt wählen, am besten bei Ebbe, damit ihr gesamter Kot ins Meer gespült wird. Der Ozean kann ein heftiges Geräusch machen und die Felsbrocken umwerfen, bevor er diese ans Land zurückspült.

Der Vulkanökologe Charlie Crisafulli betrachtet die Kolonisierung nach Ausbrüchen als eine »Reise nach Jerusalem«. Glück und der passende Zeitpunkt spielen eine große Rolle bei dem, was in der Vulkanlandschaft auf dem Festland bestehen bleibt. Wenn ein Baumbestand oder eine Gruppe von Tieren der Lava entkommt, können diese ihre Samen verbreiten oder ihren Zufluchtsort verlassen, sobald die Eruption endet. Eine Heuschrecke oder ein Käfer am Rande der Eruption kann hineinhüpfen, -fliegen oder -kriechen.

Surtsey ähnelt jedoch eher einem Meeres-Roulette. »Es handelt sich um ein sehr kleines Ziel in einem großen, eiskalten Meer, und der größte Teil des angrenzenden Landes ist bereits unterentwickelt«, bemerkte Crisafulli. Das isländische Festland liegt isoliert entlang des Mittelatlantischen Rückens und weist nur wenige Tiere und Pflanzen auf. Außer dem Polarfuchs (der in der Kleinen Eiszeit das Meereis überquerte) gibt es hier keine einheimischen Landsäugetiere. Es gibt keine Amphibien, keine Reptilien und keine Moskitos. In der Nähe von Surtsey gibt es nur wenige Tiere, und diejenigen, die es auf die Insel schaffen, haben Schwierigkeiten, dort zu überleben. Es gibt kein stehendes Süßwasser, daher ist es für Enten und Watvögel ein unwirtlicher Ort zum Brüten. Außerdem ist es kalt, windig und neblig.

Das haben wir auf dem Asphalt in Heimaey auf die harte Tour gelernt. Wir sind zum Teil wegen Bjarnis Entschlossenheit und der Großzügigkeit der isländischen Küstenwache hierhergekommen. Aber vor allem war es Glück — ein kleines Wetterfenster, als der Hubschrauber zufällig in der Gegend war. Die BBC-Filmemacher versuchten ebenso mühsam, die Insel zu erreichen, aber als sie mit ihrem Boot vor der Nordzunge auftauchten, machten Wind, Wellen und Felsbrocken die Landung zu tückisch. Jahre zuvor, bemerkte Bjarni, sei ein Foto aus Surtsey zu Islands Foto des Jahres gewählt worden: »Es war ein Bild von meinem Doktoranden, der aus dem Boot fiel, als wir landeten.«

Das BBC-Filmteam musste umkehren, und das hätte genauso gut unser Schicksal sein können. Trotz all der Vögel, Pflanzen und Insekten, die Surtsey erreichten, taten es viele andere Lebewesen nicht; sie starben, nahmen eine andere Richtung oder verließen nie den Komfort ihres Zuhauses. Für uns alle hätte es so oder so ausgehen können.