Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine Autorin ist auf dem Weg zur Mosel, da sie einen Roman über eine Winzerfamilie schreiben und sich deswegen die Gegend ansehen will. In einem kleinen Dorf in der Eifel bleibt sie mit einer Autopanne liegen und geht in ein Wirtshaus, um etwas zu essen. An der Treppe vor dem Eingang steht ein seltsamer Mann, ein junges Mädchen reicht ihm gerade eine Scheibe Brot, die er allerdings weder ansieht noch isst. Als sie die Wirtin fragt, wer das sei, will diese erst nicht mit der Sprache heraus, aber als sie hört, dass der späte Gast eine Schriftstellerin ist, erzählt sie ihr im Laufe einer Woche vom Schicksal ihres Bruders Friedrich, der als siebtes Kind in einer schwierigen Zeit in schwierige Verhältnisse hineingeboren wird, er ist anders und sieht anders aus als die Leute im Dorf. Und sein Leben verläuft auch ganz anders als das anderer Menschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© 2011 eBook-Ausgabe 2011Rhein-Mosel-VerlagBrandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542-5151 Fax 06542-61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-805-0 Korrektorat: Melanie Oster-Daum Umschlagfoto: mathias the dread/photocase.com

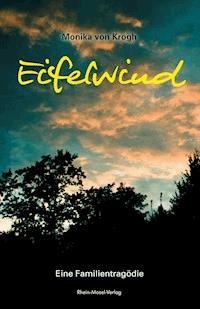

Monika von Krogh

Eifelwind

Eine Familientragödie

RHEIN-MOSEL-VERLAG

Ich danke meiner sehr geliebten Tochter Lisa, der gewissenhaften Erstlektorin und gnadenlosen Kritikerin meiner Manuskripte, die rechnerische Fehlleistungen und vor allem logische Unmöglichkeiten aufdeckte, und deren Lob – dieses Buch betreffend – mich ganz besonders gefreut hat.

Vorwort

Ich traf diesen merkwürdigen Menschen, an den ich bis heute mit Schaudern und zugleich tiefstem Mitleid zurückdenke, als ich in einem kleinen Dorf in der Eifel eine Panne hatte. Als ob das nicht genug gewesen sei, hatte ich mich auch noch verfahren. Ich verließ, wie ich heute weiß, von Koblenz kommend viel zu früh die A 48, und auf irgendeinem Höhenzug nahm ich die falsche Straße, fuhr rechts tiefer in die Eifel hinein statt links ins Moseltal hinunter, in mein Hotel. Es dämmerte bereits, als der Motor sich verweigerte und plötzlich keine Leistung mehr brachte. Um mich herum rechts und links der Straße eine Schnur seltsam düster aussehender Häuser aus rauem Lavagestein, graubraun einige, manche fast schwarz. Wenige Meter neben mir traf ein kleiner Feldweg auf die Durchgangsstraße, auf der ich gestrandet war, und dort stand er, direkt neben der Eingangstreppe des Eckhauses, das eine Gaststätte zu sein schien. Knochig dünn verharrte er in der Dämmerung, unbeweglich wie ein uralter abgestorbener Baum, ein Mahnmal des Hungers, die tief in ihren Höhlen liegenden Augen weit aufgerissen. Als ich ihn eine Weile beobachtete, seine Magerheit bedauerte, öffnete sich hinter ihm die Türe der Wirtschaft und es trat ein junges Mädchen heraus, zögerlich, als fürchte es sich, beugte sich, in der Mitte der Treppe stehen bleibend, hinunter und schob ihm unter einen seiner Arme, die eng am Körper anlagen, ein großes Stück Brot. Er stand ganz still und schwieg, sah straff geradeaus, als habe er nichts gemerkt. Es kam mir vor wie eine Opferhandlung, er sah das Brot weder an, noch aß er es.

Ich hakte das Vorkommnis ab als merkwürdiges Rätsel der merkwürdigen Landbevölkerung. In diesem Moment erhellten sich hinter ihm die dunklen Fenster mit warmem, freundlichen Licht. Ich schob das Auto im Leerlauf auf den Parkplatz vor der Wirtschaft, und grüßte den Mann an der Treppe, der jedoch unverändert und bewegungslos weiter in die Dämmerung starrte.

Die Wirtin hinter dem Tresen, eine ältere Frau, deren Alter man schlecht einschätzen konnte, wie mir das öfter passiert bei gut gepolsterten Personen, ich schätzte sie aber so um die siebzig, sah mir mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen entgegen.

Nein, Fremdenzimmer habe man nicht, das sei früher in der Eifel nicht üblich gewesen, dass Leute nicht in ihren eigenen Betten schlafen, und Touristen kämen heutzutage so gut wie nie herauf, die blieben weinselig unten im Moseltal hängen. Aber man wolle mir das Zimmer der in Köln Kunst studierenden Enkelin zurechtmachen. Und im Dorf wohne ein Automechaniker, der könne sich den Wagen mal ansehen. Es könne aber spät werden, denn er arbeite in der Kreisstadt und die sei 15 Kilometer entfernt. Sie wolle gleich nachher ihre Enkelin zu ihm schicken.

Ich fragte die Wirtin, wer der Mann neben der Treppe sei.

»Mein Ö Bruder«, sagte sie und sah weg.

»Warum gab ihm das Mädchen eine Scheibe Brot?«

»Weil er Hunger hat.«

»Aber er hat es nicht gegessen.«

»Er wird es auch nicht essen, nicht gleich jedenfalls. Und wenn, dann isst er nur sehr wenig. Das meiste sammelt er.«

»Was macht er damit?«

Die Wirtin antwortete nicht, sie riebt den Tresen blanker als blank.

»Vielleicht wartet er nur noch auf die Wurst«, versuchte ich die mir unverständliche und angespannte Situation aufzulockern.

In die Augen der Wirtin trat ein Ausdruck, den ich mir ebenfalls nicht erklären konnte, ablehnend, wütend und angewidert zugleich.

»Und warum kommt er nicht herein?«, fragte ich verunsichert.

Die Wirtin senkte den Kopf, war in den Tresen vertieft.

Nach einer Minute kam das Mädchen, das ich eben draußen gesehen hatte, zur Türe herein und verschwand irgendwo im Hintergrund.

»Meine zweite Enkelin, ein braves Kind«, sagte die Wirtin und sah ihr ernst und stolz hinterher. »Sie geht noch auf’s Gymnasium, in der Kreisstadt, sie will auch studieren.«

Der unangenehme Augenblick war vorbei.

Um der alten Frau einen Gefallen zu tun, lobte ich das gute Herz des Mädchens und verbannte den seltsamen Vorgang endgültig aus meinen Gedanken. Ich war hungrig, fragte um ein Abendessen. »Aber bitte kein Fleisch, ich bin Vegetarierin.«

»Kein Fleisch«, wiederholte die Wirtin, lachte kurz auf und vertiefte sich in den Zapfhahn. »Es ist noch Eierschmeer vom Abendessen übrig«, sagte sie eine Weile später. »Ohne Speck, meine Enkelin isst auch kein Fleisch.«

Eierschmeer! Was immer das ist, ich möchte es haben. Es schmeckt gut, ist eine Art Rührei, aber anders. Man nimmt es direkt aus der Pfanne und schmiert die heiße Masse auf ein Butterbrot.

»Was machen Sie in der Gegend?«, wollte sie wissen, als sie das Geschirr abtrug.

»Ich wollte eigentlich nach Bernkastel-Kues.«

Die Wirtin nickte verbittert.

»Nein«, sagte ich schnell, »ich mache keine Weintour. Mein nächster Roman handelt von einer Winzerfamilie. Ich wollte mir für ein paar Tage das Moseltal und seine Weinberge ansehen.«

»Sie schreiben Bücher?«

Als ich nickte, dachte sie offensichtlich eine Weile nach, denn sie sagte nichts mehr und in ihrem Gesicht waren die unterschiedlichsten Gefühle zu sehen, doch dann schien sie eine Entscheidung getroffen zu haben, sie wischte sich die Hände an der Schürze ab und setzte sich zu mir. Ihre Stimme war rau und drängend. »Ich habe was für Sie. Schreiben Sie die Geschichte meines Bruders auf. Die Menschen müssen wissen, wohin Geiz und Hartherzigkeit führen können. Aber ändern Sie Namen und Gegend. Und noch etwas: Sie dürfen erst darüber schreiben, wenn Sie die Nachricht bekommen, dass Friedrich und ich nicht mehr am Leben sind. Was ich Ihnen erzähle, weiß ich von ihm, wir haben uns sehr nahe gestanden, er hat mir alles gesagt. Geben Sie mir Ihre Adresse, ich werde meinen Kindern einen entsprechenden Brief hinterlassen.«

Ich nickte wieder.

»Wir waren sieben Geschwister«, fing sie an, »Franz, der Älteste wurde 1907 geboren, dann kam Hedwig 1911, 1912 als nächstes ich, mein Name ist Johanne, ich werde Hanne gerufen, dann 1913 Wilhelm, zwei Jahre später 1915, Mathilde, 1917 wurde Ewald geboren und zum Schluss kam Friedrich, 1921.« Beim letzten Namen nickte sie in Richtung Türe. »Er! Nach ihm kam noch ein Kleines zur Welt, das aber schon kurz nach der Geburt gestorben ist.«

Sie erzählte die ganze Nacht, weinerlich, wütend, entsetzt, voller Hass, und immer kurzatmig. Das Mikrofon meines Diktiergerätes war ein schwarzes Ohr, das eine Woche lang jeden Abend für einige Stunden Unsägliches aufnahm. Die Namen der Personen habe ich verändert und habe das, was die Wirtin mir erzählte, in eine lesbare Form gebracht.

Kindheit

1921. Hätte man ihn gefragt, ob er überhaupt herauswolle aus dem warmen weichen Mutterbauch, weg von der sattmachenden Gebärmutter, und hätte er schon reden können in seiner Stunde Null, ich glaube, er hätte nein gesagt.

Und auch seine Mutter, vor die Frage gestellt, ob sie Nahrung für einen weiteren kleinen Magen habe, den achten nun ñ gerechnet mit ihrem eigenen ñ, der Mann war noch im Krankenhaus ñ oder ob sich das Kind für alle Zeiten, wie bisher, sehr bequem über die Nabelschnur von ihrer Gebärmutter ernähren solle, hätte sie letzteres vorgezogen. Während die Presswehen ihren Körper zusammenkrümmen, überlegt sie, ob die Hemdchen, die noch von Franz, dem Ältesten stammten und die alle ihre Kinder getragen hatten, lange oder kurze Ärmel hatten. Sie kann sich nicht mehr erinnern.

»Ich sehe schon das Köpfchen«, sagt die Hebamme. »Jetzt pressen, Auguste, pressen.«

Auguste presst und denkt: Lass dir Zeit, mein Kind, so satt wie jetzt wirst du nicht mehr oft sein.

In den Wehenpausen, laut und stoßweise, sagt sie vorsorglich, sie hoffe sehr, dass ihr Mann bald nach Hause komme, dann sähe es mit dem Geld auch wieder besser aus. Vielleicht könne er doch ein wenig arbeiten. Er habe im Krankenhaus eine schlimme Entzündung ins Bein bekommen, man habe es ihm bis zum Knie abnehmen müssen, das gelte nicht als Kriegsverletzung, aber seine Lungenkrankheit nach der langen Gefangenschaft hätte man ihm eigentlich als Kriegsbeschädigung anerkennen müssen, dann wäre alles nicht so knapp.

Auguste wirft immer mal wieder einen hoffnungsvollen Blick auf die Bicklerbaas.

Doch die Hebamme steht dem Elend in der Bauernkate erbarmungslos gegenüber. Wenn es danach ginge, ob Essen genug da ist oder Kleidung, käme in keiner dieser windschiefen Behausungen je ein Kind zur Welt. Sie zerrt den Jungen ñ nach seinem letzten und vergeblichen Versuch, sich querzustellen ñ in den außergewöhnlich kalten und trüben Herbsttag des Jahres 1921. Von fern her rufen die Glocken des katholischen Kirchleins zum Mittagsgebet.

»Hier ist dein Sohn, Auguste!« Die Hebamme, die das Gesicht des Säuglings mit flinken Händen abgewaschen und den Körper untersucht hat, schnauft zufrieden, als sie das Kind neben die ausgezehrte Gestalt ins Bett legt und zudeckt. »Alles dran. Ich brauche Tücher, Auguste, irgendetwas, das ich ihm anziehen oder in das ich ihn einwickeln kann.«

»Schau nur, Bicklerbaas, er hat ganz weiße Haare! Niemand in der Familie hat so weiße Haare.«

»So ist es nun mal. Jammern nützt nichts, Auguste. Vielleicht weil dein Mann den Krieg nicht loswerden kann.«

»Ich jammere gar nicht.« Die Mutter betrachtet das Bündel voller Liebe, Mitleid, Verzweiflung und Hoffnung. »Weiße Haare, Bicklerbaas! Vielleicht wird der da einmal ein ganz besonderer Mensch, meinst du nicht auch? Er ist mit dem Mittagsläuten Schlag zwölf Uhr rausgekommen, unser Herrgott hat ihn begrüßt, er ist unser siebtes Kind, das siebte Kind ist sowieso immer ein Glückskind, dann diese schneeweißen Haare und vor allem der Wind Ö unser Eifelwind, hörst du, wie er ums Haus geht und an der Haustüre rüttelt? Er will unbedingt reinkommen und ihn ansehen. Der da ist etwas ganz besonderes, das spüre ich.«

»Ja Ö der Wind. Aber das mit den Haaren Ö unten in Wildrich kam vor Jahren mal einer auf die Welt, der hatte auch so weiße Haare und rote Augen dazu. Der war überhaupt nichts besonderes, und der ist so einsam gestorben wie er gelebt hat, und das auch noch viel zu früh.«

»Rote Augen hat meiner nicht.«

»Wollen’s nicht hoffen. Die arme Helma hat auch wieder einen Buben gekriegt, gestern Abend, vier sind es jetzt, sie kriegt und kriegt kein Mädchen, Alban soll er heißen, wie sein Vater.«

»Die arme Helma. Lieber gar keinen Mann als so einen.«

Die Hebamme nickt und greift sich den Säugling. »Ich muss ihn in irgendetwas einwickeln, bevor er erfriert. Wo sind die Wickeltücher, Hanne? Habt ihr keine mehr vom Ewaldchen übrig?«

Hanne, die, seit einer halben Stunde etwa, der Geburt weder erschrocken noch verwundert zusieht ñ sie hat schon einige Male zugesehen, auch im Stall ñ dreht ab und fängt an, in ihrer bedächtigen Art die Schränke zu durchwühlen. Von den anderen Geburten sind noch ein paar alte Mullwindeln übrig, die die Mutter zwischenzeitlich benutzt hat, um das monatliche Blut aufzufangen. – Nein, bestürzt war Hanne nur bei Ewalds Geburt gewesen, 1917, vor vier Jahren, da war sie fünf und sah zum ersten Mal bewusst ein Kind zur Welt kommen.

Sie warf einen schiefen Blick auf das Elternbett und schwor sich, sie würde keine Kinder bekommen, kein einziges. Wie die Mutter eben dagelegen hatte, die gebleckten zusammengebissenen Zähne, unwürdig ihre Haltung mit angezogenen Beinen und gekrümmtem Rücken, wie ein Käfer, unwürdig das Nachthemd, ein Lumpenstück eigentlich nur, kein schönes mit Spitze besetztes wie sie es bei der alten Schmähling einmal gesehen hatte, die Beine breit, das rotviolette geschwollene Fleisch inmitten des dunklen Haarkranzes, das Blut, der Kot, der ausgetreten war während der Presswehen und der Urin, der ñ von Zeit zu Zeit aufspritzend ñ irgendwo im Laken verschwunden war. Es roch unangenehm. Wenn man Hanne eine Gemütsregung zugestehen wollte, könnte man sie momentan allenfalls unzufrieden nennen. Als hätte sie mit den Freundinnen einen sonntäglichen Abendspaziergang durch das Dorf geplant, (mit einer unerklärlichen Aufregung vorbei an dem Grüppchen der jungen Dorfhelden auf dem Marktplatz, die herumstanden mit hochgezogenen Schultern, die Hände tief in den Taschen versenkt und verlegen mit den Füßen scharrend, wenn sie herankamen und die die Mäuler wetzten, wenn sie vorüber waren) und wenn dann aus dem Spaziergang nichts wurde, weil es angefangen hatte zu regnen. Oder wenn sie und ihre Geschwister am Tag des Herrn frühmorgens schon zur Arbeit zu Schmählings mussten, die ihnen nicht einmal die Zeit gönnten, in die Messe zu gehen. Ein Tag in der Woche sollte frei sein. Sagte Gott und Schickel’s Hein auch, der flotteste der Dorfburschen. Am siebten Tage sollst du ruhen.

»Das Vieh braucht auch am Sonntag sein Futter«, hörte sie den alten Schmähling sagen.

Das ist wohl so, denkt Hanne verbittert, ihr breites Bauerngesicht verzieht sich unwillig, doch je mehr Kinder Mutter bekam, desto fauler wurden die Schmählings. Und je mehr man arbeitete, um so mehr Pflichten schlichen sich heran. Meistens blieb zu Hause alles an ihr hängen. Weil sie zu gutmütig war. Jetzt war noch ein siebtes Kind zu versorgen. Wann denn? Wochentags frühmorgens, wenn es noch dunkel war, die Hausaufgaben, dann die Schule, doch die nur nebenbei, die Knochenarbeit bei Schmählings, für nichts als ein paar warme Kartoffeln nach dem Unterricht, ab und zu ein Stück trockenes Brot, manchmal sogar welches, das sie nach einem harten Arbeitstag für die Familie mit nach Hause nehmen durfte und der Zusage, das Feldchen der Mutter zu bearbeiten, wenn man Zeit habe. Zeit war immer dann, wenn mit Hilfe aller Familienmitglieder, auch der Kleinsten, Wilhelm und Ewald, die noch am liebsten der Mutter am Rockzipfel hingen, das Schmähling’sche Heu oder Korn vor dem großen Gewitter trocken und sicher in die Scheunen geschafft worden war.

»Warum liegt das Zeug nicht bereit, Hanne? Wie alt bist du?«

»Neun«, murrt Hanne.

»Und Hedwig ist noch ein Jahr älter. Nä, nä, zwei große Mädchen im Haus und nichts ist da.« Die Hebamme holt Hanne aus ihren trüben Gedanken in die trübe Wirklichkeit, schnippt ungeduldig mit den Fingern der freien Hand, in der anderen hält sie den Säugling an den Füßen hoch wie ein totes weißlich-gelbes Kaninchen, dem man das Fell abgezogen hat. Hanne wirft einen unfreundlichen Blick auf den Neugeborenen.

»Seine Haare sind so weiß, Bicklerbaas. Er ist doch kein Albiner?«

Die Hebamme schüttelt den Kopf: »Die Augen sind normal, jetzt mach mal.«

Hanne kramt im Wäscheschrank herum und seufzt erleichtert auf. Hier liegen ja die Lappen, frisch gewaschen und sonnengebleicht. Das hat wohl Hedwig gemacht, sie lässt sich nicht nachsagen, dass hier im Haus die Kinder in schmutzige Lappen gehüllt werden. Hanne reicht sie der Hebamme, die den Kleinen damit umwickelt. Und die Hemdchen findet sie auch.

Die Hebammenfinger werden klamm, obwohl sie den kleinen warmen Körper in der Hand halten. »Seit Tagen bläst dieser schlimme Wind. Es ist eiskalt hier drinnen. Warum macht ihr kein Feuer, Hanne, wenn eure Mutter in den Wehen liegt?«

»Der Herd in der Küche reicht sowieso nicht aus. In die Schlafzimmer kommt nie was«, widerspricht Hanne. »Hier oben ist im Winter immer dickes Eis an den Scheiben, innen.«

»Man hätte es versuchen können, ein bisschen hilft’s bestimmt«, blafft die Hebamme.

Auguste wirft einen mitleidigen Blick auf Hanne. »Schimpf nicht, Bicklerbaas, sie kann nichts dafür. Ich habe gestern Nachmittag kein Holz mehr sammeln können. Das halbe Dorf war unterwegs, und ich konnte mich nicht so schnell bücken wie die anderen und ich habe nichts mehr gefunden. Und die Kinder Ö die arbeiten doch bis spät in den Abend bei Schmählings. Und morgens sind sie in der Schule. Nur Ewald ist da.« Die Mutter wirft einen mutlosen Blick durchs Fenster. Wenn jetzt statt dem Winter das Frühjahr käme, wäre alles ein bisschen leichter.

»Hanne, geh in die Schule jetzt«, fügt sie leise hinzu. »Die anderen sind schon lange weg, du kommst zu spät. Sonst musst du nachsitzen und kommst zu spät zu Schmählings.«

»Ich hab gar keine Lust«, mault Hanne und denkt an die volle Wäschewanne, die heute dort auf sie wartet. Mit braungelb-dreckigen Unterhosen, verrotzten Taschentüchern, glitschig zwischen den reibenden Händen, stinkenden Strümpfen. Mathilde hat es besser, sie hält zusammen mit Hedwig bei Schmählings Haus und Hof sauber, bügelt, flickt, näht, macht sich die Hände selten schmutzig. Einzig das Kochen bleibt Hedwig vorbehalten. Sie, die immer fetter wird, hat Angst, dass was wegkommt, wenn jemand anderes als sie die Zutaten herbeiholt und in den Topf schmeißt.

Die schwache Stimme der Mutter dringt in ihre hasserfüllten Gedanken. »Und sei fleißig bei Schmählings, vielleicht schicken sie uns wieder was mit.«

Als Hanne weg ist, fragt sie: »Wo ist denn unser Ewald?«

Der Kleine hört seinen Namen, kriecht aus der Ecke, in welcher er, erschreckt von den Ereignissen, still gesessen hatte, einen Stock mit einem Faden daran, seine Peitsche, fest in der Hand. »Mutter aua«, sagt er und deutet auf das Bett.

»Nein nein, kein Aua, Ewald! Ein neues Diddilein ist gekommen.« Die Hebamme schiebt ihn wieder in seine Ecke und redet auf die Wöchnerin ein. »Du solltest jetzt damit aufhören, Auguste. Mit bald vierzig hört man langsam mit dem Kinderkriegen auf. Du hattest doch schon sechs. Sieben ist eine gute Zahl, aber wie viele sollen es denn noch werden?«

Die Hebamme seufzt, weil sie weiß, dass keine der Frauen aufhören kann, bevor die Natur ein Machtwort spricht. Solange der Mann kann, und sei es auch während eines kurzen Fronturlaubes, kann die Frau auch.

»Was drin ist, muss raus, Bicklerbaas. Was soll man machen?«

»Es gar nicht erst reinlassen. Deinem Mann bringt es ein paar Sekunden Grunzen und Schnauben und dir viele Jahre diese Sorgenbündel da.« Sie hat den Kleinen inzwischen angezogen und in einen Wäschezuber gelegt, in welchem ein altes entbehrliches Kopfkissen liegt. Doch da will er nicht liegen. Es ist hart und kalt, außerdem ist er hungrig. Aber er schreit seinen Protest nicht gegen die Decke, er wimmert leise in seine Fäustchen.

»Ruhig, mein Kleiner«, sagt die Mutter. »Wenn ich fertig bin, darfst du zu mir.«

»Wie soll er denn heißen?«, will die Hebamme wissen. Sie wird geschwätzig, während sie die Wöchnerin wäscht und dann den Mutterkuchen und die Unterlage ñ einen alten groben Sack – unter das Bett schiebt. Die Jungen würden alles später im Garten vergraben.

An Namen ist kein Mangel. Der Himmel bietet eine reiche Auswahl. »Am besten«, meint sie, »du nimmst einen richtigen Heiligennamen, Nikolaus oder Martin. Jedes Mal, wenn du ihn rufst, ist es wie ein kurzes Gebet. Brauchen kannst du es, Auguste, mit deinen sieben Kindern und ohne Mann.«

»Er wird jetzt sicher bald nach Hause kommen.«

»Ist er schon operiert?«

»Ja. Die halbe Lunge musste weg. Zwei Jahre Gefangenschaft, immer auf nassem Stroh. Und jetzt passen sie ihm noch ein Bein auf den Stumpf, dann muss er nicht mehr mit den Krücken laufen. Ein Bauer mit Krücken! Elender Krieg.«

»Elender Krieg«, wiederholt die Hebamme. »Wie soll er denn nun heißen?«

»Friedrich.«

Die Hebamme, jetzt mit schnellen routinierten Bewegungen damit beschäftigt, ihre blutverschmierten Hände mit Kernseife zu säubern, hält in ihrem Treiben inne. »Das ist ja eigentlich kein richtiger Heiliger, Auguste!«, sagt sie streng. »Ich hab jedenfalls noch nichts von dem gehört!« Von ihren Ellbogen tropft rosafarbener Schaum ins steinerne Waschbecken.

»So hieß mein Vater und so möchte ich ihn nennen. Man kann ihn Fritz rufen.«

»Wie du meinst, Auguste. Friedrich Wienand klingt ganz schön. Und jetzt geh ich. Die Frau von Fritsches Jupp liegt auch im Kindbett. Die Wehen fingen heute Nacht schon an. Aber beim Ersten geht es nicht so schnell.« Sie trocknet sich die Hände ab, greift in die Küchenschrankschublade, nimmt einen Beutel heraus. Kramt eine Weile nachdenklich herum, bis sie sich mit einem kleinen Seufzer entschließt, eines der beiden kleinen Geldstücke an sich zu nehmen.

Die Mutter hebt die Hand. »Bitte nicht«, fleht sie. »Ich brauche das Geld morgen, Bicklerbaas, Hedwig bringt heute Abend Mehl mit, sie will Brot backen. Morgen früh muss sie Schmählings das Geld dafür geben.«

»Ich weiß, Auguste, aber ich muss auch leben, besonders wenn dein Kind unbedingt am heiligen Sonntag kommen muss. Umsonst ist der Tod. Es ist eine Schande, dass die Schmählings euch das bisschen Mehl nicht schenken. Wo alle Kinder bei ihnen schuften. Der Alte hat doch die Kammern voll! Zudem hat der Konrad doch ein Auge auf deine Hedwig geworfen.«

»Hedwig ist doch erst zehn und Konrad dreizehn«, sagt die Mutter kopfschüttelnd.

»Aber schon ganz schön weit, Auguste.« Sie macht eine obszöne Geste und die Mutter sieht unwillig weg. »Die Schmählings haben doch nur den Konrad«, fährt die Hebamme ungerührt fort. »Da können sie euch doch mal was schenken.«

»Du hast es eben selbst gesagt, umsonst ist der Tod, Bicklerbaas«, sagt die Mutter.

Früher kamen wenigstens noch die Nachbarsfrauen und brachten der Wöchnerin jede sieben Pfennig! Aber heutzutage ist alles anders, die, die geben würden, haben nichts und die, die haben, geben nichts. Die Hebamme steckt brummend die Münze ein, nimmt das Kind aus dem Zuber und legt es ins Wochenbett. »Ich komme morgen früh wieder, Auguste. Leg ihn gleich mal an, damit er wenigstens ein bisschen von der dicken Milch hat. Viel wird wohl nicht nachkommen, wenn ich mir deine Brust so ansehe. Du musst gut essen.«

»Heute Abend haben wir Brot«, sagt Auguste sehnsüchtig.

Gierig und vertrauensvoll schnappt das Kind nach der Brustwarze. Ein wenig kommt, dann ist Schluss. Die Mutter merkt, dass der Kleine nach einer Weile vergeblichen Saugens wimmert, nach und nach aber ganz ruhig wird, und schließlich erschöpft einschläft. Er hat seine erste Lektion erhalten.

Als Hedwig in der Dämmerung mit ihren Geschwistern Franz, Wilhelm, Hanne und Mathilde von Schmählings nach Hause kommt, ñ die Kühe sind gemolken, die Schweine und Pferde gefüttert, die Kaninchen und Hühner versorgt, die Ställe gemistet, die Schmählings und Hedwig satt ñ wirft Auguste Hedwig einen fragenden Blick zu.

»Mehl, Hedwig?«

Doch Hedwig zuckt mürrisch mit den Schultern. »Ich habe nichts. Wir haben im Moment auch nicht mehr so viel. Der Müller war lange krank, da wird das Mehl knapp im Dorf, das weiß doch jeder. Die Buben machen sich auch nicht gut, sagt Konrad. Faul sind sie, außer beim Essen.«

»Wir haben Mittags zu den Kartoffeln nur eine Scheibe Brot gekriegt, Mama«, beschwert sich Wilhelm, empört wegen des Tadels, »mit nix drauf. Brot mit gar nix drauf, ne?« Er blickt sich um, seine Geschwister sollen ihm zustimmen. »Die Schmählings und die Hedwig hatten Kotelett«, fährt er fort. »Warum haben die Koteletts und wir nicht?«

Hedwig klatscht ihm eine Ohrfeige ins Gesicht. »Seid froh, dass ihr nach der Schule bei Schmählings helfen dürft. Dort seht ihr wenigstens mal, wie man mit fleißiger Arbeit zu etwas kommt. Wo sollen wir die vielen Koteletts denn her haben für so viele Mäuler.«

»Du sollst ihn nicht schlagen«, wehrt die Mutter schwach, mit enttäuschter Stimme ab.

»Ihr gehört sowieso gar nicht zur Familie. Und überhaupt: Wieso sollen wir euch denn eigentlich alle durchfüttern?«, fragt Hedwig und wendet sich empört der Mutter zu. »Weißt du, wie schnell unsere Vorräte weg sind bei den vier Fresssäcken hier, und wir sind auch vier ñ das sind acht hungrige Mäuler jeden Tag.«

Wer ist wir? Ist wir nicht hier? Bist du nicht mehr wir? Auguste fühlt die Fragen, spricht sie aber nicht aus, sie könnte es auch nicht. Sie verbirgt ihren Kummer vor den Kindern, wendet sich an den immer noch schlafenden Säugling und küsst seinen weißen Flaum. »Was essen wir heut Abend, Hedwig?«

»Vom Mittag sind uns ein paar Stücke Brot übrig geblieben. Und schönen Gruß von Frau Schmähling.« Hedwigs Augen werden klein, als sie die Brotscheiben, die schon trocken und leicht gebogen sind, auf den Tisch legt. Ihre in die fetten Backen eingelegten Augen werden immer klein, wenn sie jemandem etwas geben muss. »Was ist es denn diesmal?«, will sie wissen und sieht gleichgültig nach dem neuen Kind.

»Wieder ein Junge. Er soll Friedrich heißen.«

»Warum hat er denn kalkweiße Haare?«, fragt Hedwig. »Ich kriege eine Gänsehaut wenn ich das sehe.«

Prompt wühlen Franz und Wilhelm mit dreckigen Fingern in den Lappen herum, um den neuen Bruder zu betrachten und vielleicht auch eine Gänsehaut zu bekommen.

Auguste denkt nach, findet aber keine Erklärung. Was die Hebamme sagte, dass der Mann den Krieg im Kopf hat, wenn er Ö, das mochte sie an ihre große Tochter nicht weitergeben. Sie hat auch andere Gedanken im Kopf. Sie braucht Paten, doch die Verwandten und Nachbarn, die sie während der Schwangerschaft gefragt hat, haben ihr mit hoch erhobenen Händen vorgezählt, wie viel Patenkinder man schon am Hals habe. Das Patenamt ist teuer, wenn nach den Regeln vorgegangen wird. Man muss die Feier im Wirtshaus bezahlen, gleich nach der Taufe im engsten Familienkreis, und dann später, nach ein paar Wochen, noch schlimmer, ein großes Fest im Haus der Eltern, zu dem das halbe Dorf eingeladen ist, und man muss dem Patenkind Geschenke bringen an Weihnachten und Geburtstagen sein Leben lang.

Beschämt nahm Auguste die Ablehnungen entgegen. So wurden im voraus schon Mathilde und Franz als Paten bestimmt, Hedwig hatte auch nicht gewollt.

Mathilde nimmt das Tuch vom Kopf und legt es säuberlich zusammen. Mit gespreizten Fingern fährt sie durch ihr krauses dunkles Haar. Sie hat Neuigkeiten. »Konrad hat heute Hedwigs Hand gehalten. Und geküsst haben sie sich auch, hinten im Garten. Dabei mag sie ihn gar nicht. Ich würde ihn auch nicht mögen mit den Krüppelbeinen.«

Die Mutter seufzt. »Dafür kann er nichts. Er hatte doch Kinderlähmung. Esst zur Nacht, Kinder, im Schrank ist noch etwas Zucker. Aber verschwendet nichts und einer von euch macht Ewald ein Brot zurecht. Und dann geht an eure Schularbeiten von gestern, die habt ihr sicher noch nicht gemacht.« Sie wendet sich mit leiser Stimme an ihre Älteste. »Hedwig, sei vernünftig, sonst steht eines Tages ein Strohmann vor unserer Türe. Diese Schande würde ich nicht überleben.«

Hedwig schnappt beleidigt, dass sie nicht dumm wäre und soweit sei sie mit Konrad noch lange nicht. Und wenn doch, später, in ein paar Jahren, würde Konrad sie heiraten, wenn sie in Hoffnung käme, das habe er ihr versprochen.

Franz, Wilhelm, Hanne und Mathilde stürmen indessen glücklich an den Küchenschrank, vier Händepaare fassen die graublecherne abgegriffene Zuckerdose, stellen sie vorsichtig auf den Tisch. Hedwig teilt, wie immer widerwillig, den Zucker aus. »Die Dose ist auch schon bald wieder leer! Ich möchte mal wissen, wer sich da heimlich drüber hergemacht hat«, murrt sie. Sie ahnt schon, dass sie sie dann mit Schmähling’schem Zucker wieder auffüllen muss.

Das trockene Brot wird mit Wasser angefeuchtet, der Zucker andächtig aufgestreut, ganz dünn nur. Alle arbeiten schweigend zusammen, Hanne und Franz beaufsichtigen eifersüchtig die gerechte Verteilung. Bei allen muss es gleich sein, keiner darf sich bereichern. Und wenn etwas daneben fällt, wird es sorgfältig zusammengewischt und in die Dose zurückgetan. Nicht etwa auf die Brote. Begierig sehen die Kleinen zu, wie der weiße Zucker langsam durchsichtig wird. Erst wenn er ganz durchfeuchtet ist, werden sie essen. Dann sitzt der köstliche Belag ganz fest auf dem Brot.

Alle schweigen, während sie ihr Brot konzentriert hinunterschlingen. Erst danach fangen sie an zu streiten. Um Mehl, um Koteletts, um Krüppelbeine, um überflüssige Kinder. Und sagen, dass sie nicht satt geworden sind. Nur Hedwig wischt sich Zuckerkrümel vom Mund und sagt, dass man auch mit wenig auskommen müsse. Vielen im Dorf ginge es ebenso schlecht.

Nach dem Essen sagen die Kinder der Mutter gute Nacht und verteilen sich in den beiden Kammern, fallen in die Betten. Keines macht Hausaufgaben, dazu sind sie viel zu müde. Morgen früh, ganz früh, wollen die Großen aufstehen und noch vor dem Frühstück und Misten alles erledigen, was der Lehrer ihnen aufgegeben hat.

Am nächsten Morgen in aller Frühe ist Wilhelm nach einem Nachschlag zumute, er stiehlt sich in die Küche, zieht sich einen Stuhl heran und vergreift sich am Zuckertopf. Fasst mit beiden Händen hinein und schiebt sich alles in den Mund. Schluckt und genießt. Franz erwischt ihn, zerrt ihn an den Ohren zur Mutter, die schon wieder in der Waschküche steht und klagt ihn an. Die Mutter mustert ihn.

»Warst du heimlich am Zucker, Wilhelm?!«

Während Wilhelm empört den Kopf schüttelt, rieselt Zucker von seinen Lippen auf den Pullover hinunter, bleibt dort hängen. Die Mutter seufzt nur und beugt sich wieder über den dampfenden Waschkessel.

Franz kneift die Lippen zusammen, bis sie weiße Ränder haben und Wilhelm weiß, was kommen wird, sobald er mit seinem Bruder alleine ist.

»Komm mit«, sagt Franz. Wilhelms dunkle Augen füllen sich mit Tränen. Er denkt kurz daran, seine Mutter zu fragen, ob er ihr mit der Wäsche helfen soll. Doch Franz schiebt ihn zur Türe hinaus und schon spürt er den heftigen Tritt, den Rest des Flures legt er im Flug zurück.

1926. Ein paar Tage nach Friedrichs fünften Geburtstag ñ es gab ein Kännchen abgesahnte Milch von Schmählings und einen hutzeligen Apfel ñ stirbt die Mutter kurz nach der Geburt eines stark untergewichtigen Kindes. Sie erlischt wie ein Kerzendocht, der kein Wachs mehr findet, das Kind folgt kurz darauf. Der Vater, der inzwischen aus dem Krankenhaus zurück ist ñ mit einem Bein aus Holz, auf dem er unsicher herumgeht ñ und mit der halben Lunge, hatte ihr ñ grimmig ob ihrer versuchten Verweigerung ñ ein achtes Kind angelegt. Dazu immerhin war er noch zu gebrauchen, das hatte er ihr gezeigt.

Mutter und Kind hatten keine Chance. Es war in beiden keine Kraft, in dem Kind noch nicht, in der Mutter nicht mehr.

Friedrich geht ab heute mit zu Schmählings, entscheidet der Vater, wütend, dass seine Frau sich so davongemacht hat. Ihn sitzen lässt mit den Kindern. Vor Kummer geht er jetzt öfter ins Wirtshaus.

Hanne protestiert. »Vater, er ist doch noch so klein.«

Doch Hedwig widerspricht, die Eier könne er einsammeln und die Honigschleuder drehen, Kartoffeln ausgraben, auch Ähren lesen nach der Ernte und Reisig suchen im Wald.

Also arbeitet Friedrich, bei Hitze und Kälte, Wind und Regen. Er geht in die Schule, lernt dort mehr schlecht als recht lesen und schreiben und hungert! Nach Essen und Liebe. Dieser Hunger begleitet seine Tage, füllt sie aus, er lebt wie ein ungeliebter Hund, demütig, immer auf der Suche nach einer streichelnden Hand und einem Stück Brot. Nur Hanne ist für ihn da, wenn sie Zeit hat.

Hedwig hat den Konrad nun doch geheiratet, mit seinen beiden Krüppelbeinen. Weil sie erst siebzehn Jahre alt war, musste der Vater sein Einverständnis geben, da Hedwig aber schon einen dicken Bauch hatte, war er nur zu gerne bereit dazu. Den Strohmann hatte Franz eines Nachts leise fluchend weggeräumt, kaum dass einige Jungs aus dem Dorf ihn vor die Haustüre gestellt hatten. Da er wusste, wer sie waren, bekamen sie bei günstiger Gelegenheit eine Abreibung.

Die Hochzeit war ein Fest, von dem die Geschwister noch lange erzählen. Sie lassen genüsslich die Braten wiederauferstehen, beschreiben, wie groß ihre Stücke gewesen seien, und dass die Koteletts genau da, wo das Fleisch am Knochen hängt, am saftigsten seien, ziehen den Duft der Würste wieder in die Nasen, und die Spucke läuft ñ wie damals ñ in ihren Mündern zusammen. Hedwig hatte während der Feier die glücklich kauenden und ausgiebig trinkenden Gäste mit sauerem Gesichtsaudruck beobachtet.

Vier Monate nach der Hochzeit im Jahr 1928, Friedrich ist sieben Jahre alt, hat Hedwig eine kleine Tochter bekommen. Maria, die bald ebenfalls vor Fett kaum aus den Augen schauen konnte. Sie war die Prinzessin, die Sonne, um die sich Hedwig und Konrad bewegten, für die sie alles taten. Kein Spielzeug war zu teuer, kein Fleischbrocken zu groß, keine Suppe zu fett, und Maria blieb das vorerst einzige Kind ihrer Eltern, obwohl sich Konrad nichts sehnlicher wünschte als ein richtiges Kind, einen Stammhalter, einen Hoferben, einen Sohn.

Hanne ist mit sechzehn, noch während Hedwigs Schwangerschaft, weggegangen. Sie könne, so sagte sie, den Tod der Mutter nicht verkraften und müsse aus dem Haus. Aber es waren die ständigen Nachstellungen des alten und des jungen Schmähling und die darauf folgenden heftigen Beleidigungen Hedwigs.

Sie fehlt vor allem Friedrich. Nach der Wärme der Mutter war jetzt auch Hanne weg, die einzige im Haus, die ihn ab und zu mit einem Blick bedachte, ihm dies oder jenes Diebesgut aus dem Schmähling’schen Vorratskeller zusteckte, vor allem, wenn der strenge Vater ihn wieder einmal wegen eines kleinen Vergehens ohne Essen ins Bett schickte. Dann kam oft Hanne vor dem Zubettgehen zu ihm, trocknete seine Tränen und zog aus der Tasche ihrer Schürze einen Apfel, ein kleines Stück gepökeltes Fleisch oder, aber das nur einmal, ein Stück Streuselkuchen, das sie Maria schnell aus der Hand gerissen hatte. Maria war so überrascht gewesen, dass sie nicht einmal geweint hatte.

»Das Schweinchen ist fett genug«, hatte Hanne lachend gesagt und war mit der Hand durch Friedrichs weiße Locken gefahren. Friedrich fand das auch.

Nach einem Jahr kam ein Brief, dass sie in Dienst gegangen sei, nach Köln, in ein großes Haus, zu einer ganz vornehmen Familie und dass man sie dort wie eine Tochter behandele. Die Geschwister erzählen gerne davon, das hebt das Ansehen im Dorf. Hanne kommt nur noch Weihnachten nach Hause, ist irgendwie verändert. Nicht mehr so fröhlich wie früher.

Mathilde arbeitet bei Schmählings, ganztags nun, seit einiger Zeit ist sie aus der Schule heraus. Die alte Frau Schmähling ist inzwischen gestorben. Wie die meisten reichen Menschen mit verzweifeltem Widerstand. Im Dorf erzählt man sich ñ und die Kinder spielen es mit einem geheimen Schauder nach ñ dass sie im Todeskampf geschrien, geröchelt, um sich geschlagen und sich an jedem, der in der Nähe stand, mit eiserner Kraft angeklammert habe. Doch es hat ihr natürlich letztendlich nichts genützt. »Der Tod macht vor dem dicksten Beutel nicht halt«, sagten die Dorfbewohner und nickten sich, zufrieden, dass sie noch am Leben waren, zu. Die alte Melcher Gret, ñ die sich seit dem Tod ihres Mannes um die Organisation der Beerdigungen kümmert und die Tote gewaschen hat, was sonst eigentlich die nächsten Verwandten tun, aber Hedwig hatte sich beharrlich geweigert und Konrad mochte auch seine nackte Mutter nicht sehen, bittet zwei Männer extra hinzu. Aber es nützte nicht viel. Der Sarg war so schwer, dass die Leichenträger unter der wohlgenährten Last ächzten und einen Zuschlag verlangten.

Franz, 23 Jahre alt, arbeitet als Maurer irgendwo in der Nähe von Koblenz. Der siebzehnjährige Wilhelm und Ewald, der nun dreizehn ist, schuften ebenso wie Mathilde und Friedrich bei Schmählings, immer noch nur für ein abgespecktes Mittagessen und die Zusage, dass das Feld des Vaters mitgeackert und beerntet wird, wenn Zeit sei.