Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag

- Sprache: Deutsch

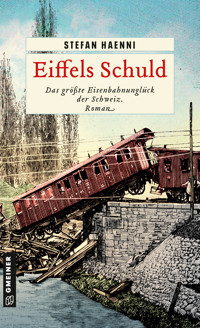

Am 14. Juni 1891 ereignet sich in Münchenstein bei Basel das schlimmste Eisenbahnunglück der Schweiz. Die von Staringenieur Gustave Eiffel konstruierte Brücke stürzt unter der Last eines voll besetzten Personenzuges in die tosende Birs. Zahlreiche Menschen sterben oder sind schwer verletzt. Unter den Überlebenden ist eine junge Mutter mit ihrem einjährigen Sohn. Wochen später wird die aufgedunsene Leiche ihres Ehemanns aus dem Wasser geborgen. Dabei tritt unerwartet die traurige Wahrheit über ein hinterhältiges Verbrechen zutage.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 225

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Haenni

Eiffels Schuld

Das größte Eisenbahnunglück der Schweiz

Zum Buch

Mit Volldampf ins Verderben Am Sonntag, dem 14. Juni 1891, ereignet sich in Münchenstein bei Basel das schlimmste Eisenbahnunglück der Schweizer Geschichte. Die von Gustave Eiffel konstruierte Eisenbrücke stürzt unter der Last eines voll besetzten Personenzuges in das Hochwasser der reißenden Birs. Widersprüchliche Expertisen und Schuldzuweisungen sorgen in der Folge für Wirbel im internationalen Blätterwald. Dass dem weltberühmten Erbauer des Eiffelturms eine derartige Schmach widerfährt, hat weitreichende Folgen. Beim Unglück sind 73 Todesopfer und an die 200 Verletzte zu beklagen. Viele davon waren unterwegs zu einem Gesangsfest in Münchenstein. So auch Ida Gutzwiller Gysin, eine junge Baslerin, die mit ihrem einjährigen Sohn Willi zu den Überlebenden zählt. Wochen später wird die aufgedunsene Leiche ihres Ehemanns Karl aus dem Wasser geborgen. Dabei tritt unerwartet die traurige Wahrheit über ein hinterhältiges Verbrechen zutage.

Stefan Haenni, geboren 1958 in Thun, studierte an den Universitäten Bern und Fribourg Kunstgeschichte, Psychologie und Pädagogik. Seit 2009 lebt und arbeitet er als freischaffender Autor und Kunstmaler in seiner Geburtsstadt. Haenni publizierte zahlreiche Kriminalgeschichten in thematischen Anthologien. Im Gmeiner-Verlag erschienen seine Kriminalromane »Narrentod«, »Brahmsrösi«, »Scherbenhaufen«, »Berner Bärendreck«, »Tellspielopfer«, »Todlerone« und »Zürihegel«.

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie

regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die_Gartenlaube_(1891)_b_499_2.jpg

ISBN 978-3-8392-7700-3

Widmung

Zum 100. Todestag von Alexandre Gustave Eiffel und zum Gedenken an die Opfer des Eisenbahnunglücks bei Münchenstein.

Gedicht

»Hei, das gibt einen Ringelreihn,

Und die Brücke muss in den Grund hinein.«

»Und der Zug, der in die Brücke tritt

Um die siebente Stund?«

»Ei, der muss mit.«

»Muss mit.«

»Tand, Tand

Ist das Gebilde von Menschenhand!«

Theodor Fontane,aus der Ballade »Die Brück’ am Tay«

Prolog

Basel 1961.

Als Willi Gutzwiller im St. Alban-Graben die Küche seiner 89-jährigen Mutter betrat, plärrte ihm aus dem Transistorradio Connie Francis’ »Schöner fremder Mann« entgegen. Das Schlagersternchen trällerte das Versprechen, nur diesen unerreichbaren Fremden lieben zu wollen. Es roch vertraut nach Kohl, Essig und Seifenlauge, mit der der braun gesprenkelte Linoleumboden regelmäßig gefegt wurde.

»Hallo, Mama.« Willis Gruß übertönte die Musik. Zum Glück verfügte er über einen eigenen Schlüssel, sodass er sich jederzeit Zugang zur Altbauwohnung verschaffen konnte. Das war inzwischen unabdingbar geworden. Mehrmals hatte er die alte Frau nach einem Sturz hilflos auf dem Fußboden gefunden. Damit sollte fortan Schluss sein. Heute würde er seine Mama ins Altersheim begleiten, wo sie ihren Lebensabend verbringen sollte.

Ida Gutzwiller Gysin hob ihren schlohweißen Strubbelschopf und lächelte dem Sohn entgegen. »Willi, da bist du ja.«

Er trat zur Mutter in die Küche und küsste sie links und rechts auf die eingefallenen Wangen. »So. Bist du bereit?«

»Setz dich erst mal zu mir. Oder pressiert’s?«

»Nein, nein. Wir haben Zeit. Die Möbel stehen bereits im neuen Zimmer. Ich habe im Heim alles für dich vorbereitet. Du kannst dich freuen.«

»Freuen? Das meiste Mobiliar muss ich hier zurücklassen. Den schönen Sekretär aus Nussbaumholz, den großen Stubentisch mit den sechs Stühlen und das teure Buffet, für das ich jahrelang gespart habe.«

Der Sohn besänftigte: »Du weißt selber, wie wenig Platz für persönliche Dinge im Einzelzimmer zur Verfügung steht. Im Grunde genommen benötigst du keine sechs Stühle mehr, oder?«

»Stimmt, du bist der Einzige, der mich regelmäßig besuchen kommt«, stellte die Mutter fest.

»Das wird im Altersheim nicht anders sein. Ich werde auch da wöchentlich vorbeischauen«, versprach Willi.

Nun tönte Bill Ramseys »Zuckerpuppe« aus dem Äther. Ida Gutzwiller Gysin mochte Schlager. Das Jahr 61 war diesbezüglich äußerst ergiebig. Die Menschen wurden in diesem Jahr jedoch nicht nur mit neuen Schlagern versorgt, sondern sie hatten es auch mit einschneidenden Ereignissen zu tun. So wurde in Berlin gerade die Mauer hochgezogen. In Amerika versprühte der neu gewählte Präsident John F. Kennedy Optimismus und jugendlichen Elan, während die Russen mit Juri Gagarin den ersten Menschen in den Weltraum schossen.

In der Schweiz blieb fast alles beim Alten. Einzig, dass ein neuer Bundespräsident gewählt wurde. Dieses Mal ging der Kelch an Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen, den Helden der »Anbauschlacht« von 1940.

In Idas Küche regierte dessen ungeachtet der deutsche Schlager. Momentan erschwerte er allerdings die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn.

»Mama, würdest du das Radio etwas leiser stellen?«, bat Willi leicht genervt.

»Ich stelle es ganz ab. Ramseys ›Zuckerpuppe‹ kann mir den Abschied auch nicht mehr versüßen«, scherzte sie lakonisch.

»Das brauchst du nicht, drossle nur die Lautstärke.«

Jetzt erhob Vico Torriani seine seidenweiche Schmeichelstimme und verkündete, dass Kalkutta am Ganges liege.

»Schluss!«, entschied Ida energisch. »Der Torriani kann mir gestohlen bleiben!« Sie drehte das Radio aus.

Willi war erleichtert. Sie saßen zusammen an dem rechteckigen Küchentisch. Er strich wehmütig mit der flachen Hand über die geblümte Wachstuchdecke. »Mama, wie fühlst du dich?«

»Komisch. Ich habe fast 30 Jahre in dieser Wohnung gelebt, dich hier alleine großgezogen und so manche Höhen und Tiefen überstanden. Jeder Gegenstand, alle Geräusche, sämtliche Gerüche und selbst das Sonnenlicht, das gerade so zärtlich durch die Gardinen blinzelt, sind mit Erinnerungen verknüpft.«

»Das geht mir ähnlich«, räumte Willi ein. »Aber ich kann es nicht länger verantworten, dich alleine zu lassen. Was, wenn du wieder hinfällst und ich nicht rechtzeitig zur Stelle bin? Das Altersheim verspricht dir Sicherheit und mir Beruhigung, glaub mir.«

»Wir werden sehen. Ich habe beim Aufräumen übrigens noch etwas gefunden, das ich dir schon lange habe geben wollen.« Sie griff in die Tasche ihrer verwaschenen Kittelschürze, entnahm besagtes Erinnerungsstück, um es anschließend dem Sohn hinzuschieben. »Es ist Papas Taschenuhr.«

Willi hatte keine Erinnerung an seinen Vater, der 1891 beim Eisenbahnunglück von Münchenstein tödlich verunfallt war. Der knapp einjährige Bub hatte damals in den Armen seiner Mutter überlebt.

Behutsam ergriff er die Uhr, drückte auf den Knopf, der einen gewölbten Deckel aufspringen ließ, und blickte auf die beiden Zeiger. Sie waren um 8.20 Uhr stehen geblieben – es sah aus wie hängende Mundwinkel. »Merci, Mama.«

Ida nickte mit geheimnisvollem Lächeln.

»Weshalb schenkst du mir die Uhr gerade heute?«, wunderte er sich.

»Ich lebe nicht ewig. Und du gehst auch auf die 70 zu. Es wird also höchste Zeit, reinen Tisch zu machen. Mit dem Umzug ins Altersheim bezieh ich mein zweitletztes Logis. Danach erwartet mich nur noch das Grab.«

»Aber Mama …«

Sie unterbrach ihn: »Ich gebe dir die Uhr, weil ich vor dem Sterben unbedingt noch etwas loswerden muss.«

»Du stirbst doch nicht, nur weil du …«

Erneut schnitt sie ihm das Wort ab. »Hast du dir die Uhr genau angeschaut?«

Er war irritiert. »Ähm, glaub schon. Wieso?«

»Ist dir nichts aufgefallen?«

»Nein, was sollte mir denn …«

»Im Deckel, die winzige Gravur?«

»Stimmt. Da steht was. Moment.« Willi hielt die Uhr näher vor die Augen. »Wilhelm?«, fragte er überrascht.

»So ist es«, bestätigte sie.

»Papa hieß doch Karl. Warum steht da mein Name drin?«, wunderte er sich. »War die Uhr von Anfang an für mich bestimmt?«

»Nein, das nicht«, antwortete Ida. »Als ich mit dir schwanger wurde, war ich noch ledig und erst 18 Jahre alt«, begann sie. »Ich musste so schnell wie möglich heiraten, um einen Skandal zu verhindern. Ein uneheliches Kind hätte zu reden gegeben und meinen Ruf ruiniert.«

»Ein Jahr später warst du bereits Witwe«, wusste Willi.

»Ja, aber das war wenigstens respektabel«, wandte die Mutter ein. »Von allen wurde ich bedauert und umsorgt.«

»War es nicht trotzdem hart, als Alleinerziehende über die Runden zu kommen?«

»Ich hatte die Unterstützung von Eltern und Schwiegereltern. Zudem erhielt ich eine kleine Witwenrente und eine Entschädigung von der Bahngesellschaft für Karls Unglückstod.«

»Wie hast du damals seinen Verlust verkraftet?«, fragte Willi.

»Fast schäme ich mich, es zuzugeben: besser als erwartet.« Sie strich verlegen die Schürze glatt. Dann hielt Ida inne und fixierte ihren Sohn mit festem Blick. »Allein, das ist noch immer nicht die ganze Wahrheit. Die Geschichte beginnt nämlich vor deiner Geburt. Und glaub mir, Willi. Es fällt mir nicht leicht, sie preiszugeben, denn sie birgt ein schreckliches Geheimnis, das ich dir bisher verschwiegen habe.«

1.

Basel 1890.

Als Ida Gysin endlich Feierabend machen und den Heimweg antreten konnte, pochte ein freudiges Herz in ihrer jungen Brust. Den ganzen Tag über hatte sie als Verkäuferin in einer Basler Mercerie Kundinnen beraten. Sie hatte Stick- und Stricknadeln, bunte Seidenbänder, Bordüren, Perlmutt-, Holz- oder Hornknöpfe sowie farbigen Zwirn aus dem ganzen Spektrum des Regenbogens verkauft.

Jetzt freute sich die Angestellte auf ein Rendezvous, das sie am Vorabend mit ihrem Freund Wilhelm vereinbart hatte. Erst kürzlich hatten sich die 18-Jährige und der zwei Jahre ältere Kondukteur heimlich verlobt.

Ida Gysin war ein rotblonder fröhlicher Backfisch mit Sommersprossen. Die langen gewellten Haare trug sie stets zu einem Dutt hochgesteckt. Wann immer Ida auf die Straße trat, balancierte auf dem Kopf ein keckes Strohhütchen, das mit einem Bund samtener Veilchen geschmückt und einem blauen Seidenband befestigt war. Links und rechts an den Schläfen baumelten neckische Zapfenlocken.

Das Mädchen wohnte bei ihren Eltern in Gundeldingen hinter den Gleisen des Basler Zentralbahnhofs. Das »Gundeli«, wie es von seinen Bewohnern liebevoll genannt wurde, galt in erster Linie als Arbeiter- und Eisenbahnerquartier. Es lag zwischen dem Stadtzentrum und dem Naherholungsgebiet Bruderholz. Idas Vater, ein drahtiger, humorloser Zeitgenosse mit Backenbart und Geheimratsecken, arbeitete als Buchhalter in einem Ingenieurbüro. Die gesellige, fürsorgliche Mutter erfüllte ihre Pflichten als Hausfrau. Ida hatte zwei Schwestern und zwei Brüder. Als Nachzüglerin war sie das wohlbehütete Nesthäkchen. Ein Grund mehr, dass ihre frühe Verbindung mit Wilhelm von den Eltern abgelehnt wurde. Die verwöhnte Tochter hatte ihren Willen jedoch ohne den elterlichen Segen durchgesetzt und die Verlobung geheim gehalten.

»Puh, war das wieder ein Tag«, pustete sie beim Eintreten in den Korridor und legte ihr Hütchen ab.

Die Mutter trat aus der Küche und trocknete sich die Hände an einem weißen Baumwollschurz. Die Frau erinnerte von ihrer Erscheinung her entfernt an Wilhelm Buschs Witwe Bolte. Dass Idas Brüder Max und Moritz hießen, passte also.

»Hallo, Kindchen!« Idas Mutter nahm das dunkelblaue Jäckchen ihrer Tochter entgegen und hängte es über einen hübsch umstrickten Kleiderbügel. »Gab’s heute was Besonderes?«

»Nein, das nicht. Aber Kundschaft ohne Ende. Die Chefin hat mich die ganze Zeit alleine bedienen lassen und sich nobel im Hintergrund gehalten.«

»Sieh es als Vertrauensbeweis an«, riet die Mutter. »Sie weiß eben, was sie an dir hat.«

Ida blickte skeptisch.

»Das Nachtessen ist gleich parat. Wir warten bloß noch auf Papa.«

»Können wir nicht ohne ihn anfangen?«

Die Mutter wunderte sich. »Wieso? Hast du was vor?«

»Ja, ich habe mit Wilhelm abgemacht.«

»Schon wieder? Du warst doch erst gestern mit ihm zusammen.«

»Wir wollen uns beim Bruderholz treffen«, gestand Ida.

»Papperlapapp! Erst wird gegessen.« Der Entscheid schien unumstößlich. Die Tochter musste sich wohl oder übel gedulden.

Ihre Mutter hatte eine herrliche Basler Mehlsuppe zubereitet. Ida liebte die Suppe nach dem Rezept ihrer Mutter: Sechs Esslöffel Weißmehl wurden bei mittlerer Hitze hellbraun angeröstet, danach mit einem Liter Wasser übergossen und unter Rühren aufgekocht. Anschließend rührte man 60 Gramm Butter ein und gab eine halbierte Zwiebel sowie ein Lorbeerblatt dazu. Nun musste die Suppe eine Stunde köcheln. Salz, Pfeffer und Kümmelpulver verliehen ihr zusammen mit 120 Gramm geriebenem Käse die optimale Würze.

Als das Familienoberhaupt endlich im Korridor erschien, Filzhut und Stock auf die Ablage der Garderobe gelegt und die Gamaschen ausgezogen hatte, setzte sich die Familie an den Tisch.

Ida schlang die Mehlsuppe eiligst hinunter. »Fertig! Kann ich jetzt gehen?«, fragte sie hoffnungsvoll.

»Wilhelm wird auf dich warten, wenn ihm was an dir gelegen ist«, urteilte die Mutter.

Der Vater zeigte sich überraschenderweise nachgiebiger. »Dann spring halt. Spätestens um neun bist wieder da. Ist das klar?«

»Versprochen!«, jubelte das Töchterchen und war schon fast zur Türe raus.

Es war ein milder Sommerabend. Im Eilschritt strebte Ida zum vereinbarten Treffpunkt. Wenn sie das Korsett nicht beengt hätte, wäre sie gerannt. Sie trug einen lindgrünen, knöchellangen Glockenrock und eine Bluse mit hoch eingesetzten Ballonärmeln. Dazu zweifarbige Schnürstiefeletten mit taillierten Absätzen. Von Weitem schon rief sie den Namen ihres Verlobten, obwohl sie ihn noch nicht sehen konnte. Es kam jedoch keine Antwort.

Ida erreichte außer Puste und mit einer Viertelstunde Verspätung den Waldrand. Wilhelm war nicht da. Hatte er die Geduld verloren und war wieder gegangen? Wie hatte die Mutter gemeint? Wenn ihm etwas an ihr läge, würde er auf sie warten. Und jetzt das! Oder hatte er das Treffen einfach vergessen?

Da erhellte ein verschmitztes Lächeln ihr errötetes Gesichtchen. Ihr Verlobter spielte ihr bestimmt wieder einen seiner neckischen Streiche. Sie begann den Liebsten darum im Unterholz zu suchen. Sie lockte: »Wilhelm? Wilhelm. Wilhelm!« Anfänglich lag die Betonung auf der ersten Silbe des Namens. Je länger die Suche erfolglos blieb, desto mehr verlagerte sich die Intonation mahnend auf die zweite. Eine Antwort blieb dennoch aus.

Unerwartet raschelte es hinter ihr in einem Haselstrauch. Ida freute sich und eilte auf das Versteck zu. »Hier steckst du also! Warte nur, das zahl ich dir heim«, drohte sie scherzend. Sie schob mit beiden Armen das Geäst auseinander und staunte.

Vor ihr stand nicht der Gesuchte, sondern Karl Gutzwiller, ein Kollege ihres Freundes.

»Was machst du hier?«, stammelte Ida gleichermaßen verwundert wie enttäuscht.

Der »Buschmann« stierte sie an. Was mochte sein Blick bedeuten? Ida interpretierte ihn als Mischung aus Verlegenheit und Gier.

»Ich pflücke mir ein paar Haselnüsse. Ist wohl nicht verboten, oder?«, brummte er. Dann änderte sich sein Tonfall. Er klang hinterlistig. »Und du? Was hast du hier zu suchen, so mutterseelenallein im Wald? Das gehört sich nicht für ein braves Mädchen!« Er trat aus dem Dickicht hervor.

Jetzt war es an ihr, sich zu verteidigen. »Ich warte auf jemanden. Der kommt jeden Augenblick. Es ist also besser, wenn du verschwindest!«

Karl höhnte: »Soso. Der Jemand kommt jeden Augenblick. Das würd mich wundern. Wieso rufst du dann die ganze Zeit seinen Namen? Den Wilhelm willst treffen, stimmt’s? Aber der kommt nicht.«

»Woher willst du das wissen, du Laaferi?«, entgegnete Ida. Die Begegnung mit Karl war ein Ärgernis. Gleichzeitig befürchtete sie, dass er recht haben könnte und sie vergeblich wartete.

»Musst halt mit mir vorliebnehmen«, meinte Karl mit zweideutigem Grinsen.

»Träumer!«, erwiderte sie herablassend, wandte ihm den Rücken zu und verließ das Wäldchen.

Karl blieb unentschlossen zurück.

Niedergeschlagen kehrte Ida heim ins Gundeli. Leise schlich sie in die Wohnung. Dennoch wurde sie bemerkt.

»Schon zurück?«, erkundigte sich die Mutter. »Das war ein kurzes Vergnügen.«

»Er war nicht da«, schmollte Ida.

»Was?«

»Wilhelm ist nicht an den Treffpunkt gekommen.« Sie drohte: »Der kann sich auf was gefasst machen, mich so zu versetzen!«

Der Vater relativierte. »Möglicherweise wäre er ja noch aufgetaucht, wenn du etwas mehr Geduld gehabt hättest.«

Daran hatte Ida in ihrer Erregung gar nicht gedacht. War er aufgehalten worden und hatte sich unverschuldet verspätet? Gewissensbisse begannen an ihr zu nagen.

»Er wird schon einen guten Grund haben. Als Kondukteur der Jura-Simplon-Bahn hat er möglicherweise kurzfristig für einen verhinderten Kollegen einspringen müssen«, erwog der Vater. »Morgen wird er pünktlich seine Schicht antreten. Danach könnt ihr euch bestimmt sehen.«

Auch die Mutter war der Meinung, dass ein verpatztes Treffen kein Weltuntergang darstellte.

»Wenn wir nur endlich ein Telefon hätten, dann könnte ich schnell bei Münchs anrufen«, nörgelte Ida. »In Basel gibt es seit neun Jahren ein Telefonnetz. Nur wir haben immer noch keinen Anschluss!«

»Fehlte gerade, dass du den Apparat für solche Bagatellen missbrauchtest«, reklamierte der Vater.

»Dann geh ich halt zu Fuß rüber«, entschied Ida. »Wehe, der Saukerl hockt gemütlich in der Wohnstube! Dann kann er was von mir hören!« Mit energischen Schritten und hochroten Backen verließ sie das traute Heim.

2.

Hatte Karl Gutzwiller im Bruderholz Ida Gysin nachspioniert? Fast machte es den Anschein.

Ein paar Tage später erfrechte er sich, in der Mercerie aufzukreuzen, wo Ida arbeitete. Das Ladenlokal befand sich im Parterre eines zweistöckigen Vorbaus des fünfgeschossigen Haupthauses. Es stand im Kellergässlein zwischen Petersgasse und Fischmarkt. Links geschützt von einer schrägen Brandmauer, rechts gesäumt von einer schmalen, steilen Treppe und überdacht mit der L-förmigen Terrasse der Geschäftsführerin, war der Laden nicht auf Anhieb zu finden. Den Zutritt erlangten die Kundinnen durch eine zweiteilige grüne Holztür, die von einem gemauerten Rundbogen überspannt wurde. Vor dem Gebäude wuchs eine alte Platane, die in einem kleinen, halb vertrockneten Vorgärtchen wurzelte.

Die Ladentür sprang auf und Karl Gutzwiller stand vor der Theke. »Hallo allerseits«, grüßte er die Anwesenden.

Ida war gerade mit dem Bedienen einer Kundin beschäftigt und blickte darum nur kurz auf. Sie fragte sich, was der Kerl hier zu suchen hatte. In der Mercerie stellte männliche Klientel die Ausnahme dar.

Als die Kundin das Lokal verließ, wandte sich Ida dem ungewöhnlichen Besucher zu. »Grüß dich, Karl. Womit kann ich dienen?«

Die Frage schien ihn zu amüsieren. Er feixte, verkniff sich aber eine entsprechende Bemerkung.

Ida schaute sich Hilfe suchend nach der Chefin um. Wie schön wäre es gewesen, wenn sie gerade jetzt aufgetaucht wäre. Dann hätte sie die Bedienung übernehmen können. Leider ließ sich die Geschäftsinhaberin nicht blicken, sondern drückte wie gewöhnlich im Hinterzimmerchen ihren fetten Hintern platt.

»Mutter schickt mich für ein Garn«, behauptete Karl.

»Was willst denn für eins? Wir führen ein riesiges Sortiment.«

»Ja, halt das feste weiße auf einem Stern. Du weißt schon.«

Ida verzog den linken Mundwinkel und öffnete eine Schublade. Danach legte sie dem Kunden fünf Muster Sternlizwirn vor. »Welchen meinst?«

Karl zeigte auf den nächstbesten. »Den da.«

»Wie viele braucht deine Mutter?«, erkundigte sich Ida.

»Kommt drauf an, was sie kosten.«

»20 Rappen das Stück.«

»Hast keine billigeren?«, schnödete er.

»Das sind die billigen«, gab sie zu bedenken.

Karl lenkte ab. »Und, wie geht’s sonst so?«

Erstaunt über seine Frage, gab Ida nur knapp Bescheid. »Man dankt.«

»Hast deinen Schatz kürzlich noch getroffen?«

»Das geht dich nichts an«, wehrte sie ab. »Wie viele Spulen willst jetzt?«

Würde doch nur jemand den Laden betreten, dann hätte sie Karl rasch abfertigen und sich der neuen Kundschaft zuwenden können.

»Wann hast denn Feierabend?«, wollte der aufdringliche Kerl wissen.

»Wenn Schluss ist«, antwortete sie trotzig.

Er machte Anstalten, sich zu ihr hinter die Theke zu klemmen.

»Bleib gefälligst, wo du bist!«, warnte die Bedrängte. »Kundschaft hat hinter dem Ladentisch nichts verloren.«

Er gehorchte nur zögerlich. »Hast Lust auf einen Kaffee nach Ladenschluss?«

»Ich trink keinen Kaffee.«

»Egal was. Eine Limonade, einen Weißwein? Ich lad dich ein«, versicherte er.

»Hör zu. Ich habe bereits einen Freund. Wie du weißt, heißt er Wilhelm und nicht Karl. Lass es also besser bleiben mit deiner plumpen Anmache. Sag endlich, was du kaufen willst, und geh!« Ida war energisch geworden.

Karls Miene verdüsterte sich. »Dann halt ein andermal. Das mit dem Garn muss ich mir überlegen. Vielleicht wär’s besser, wenn Mutter selber vorbeikäme.«

In diesem Augenblick ging die Ladentür auf und die ersehnte Kundschaft trat ein. Für heute war Ida gerettet. Dachte sie jedenfalls.

Karl verließ zwar das Geschäft, doch er setzte sich draußen neben der Mercerie auf die schmale steile Treppe der Kellergasse und wartete darauf, dass Ida den Heimweg antreten würde. Bis nach Gundeldingen waren es rund 30 Minuten zu Fuß. Die Strecke legte Ida täglich zweimal zurück. Karl hatte die Idee nicht aufgegeben, Ida heute einzuladen. Ihre geharnischte Abfuhr von vorhin würde ihn nicht davon abhalten.

Endlich hatte Ida Feierabend. Mit leichtem Schritt eilte sie dem Fischmarkt zu. Sie hatte Karl nicht auf der Treppe sitzen gesehen. Er folgte ihr in gebührendem Abstand. Sie bog rechts in die Marktgasse und steuerte auf einen Omnibus zu. Mist! Damit hatte Karl nicht gerechnet. Falls sie auf das Pferdegespann aufspringen sollte, würde sie ihm mit Bestimmtheit entwischen. Normalerweise legte sie den ganzen Heimweg zu Fuß zurück. Warum heute nicht? Ob sie ihn bereits bemerkt hatte? Karl beschleunigte seine Schritte. Kurz vor dem Gefährt schwenkte Ida glücklicherweise ab, um beim Rathaus den Marktplatz zu überqueren. Hier war noch immer viel Volk unterwegs, obgleich die Marktstände längst abgebaut waren. Karl musste achtgeben, sein Opfer nicht aus den Augen zu verlieren. Das Strohhütchen, das lustig auf dem hochgesteckten Haar wippte, half ihm dabei als Orientierungspunkt. Schon marschierte Ida auf der langen Geraden der Freien Strasse. Bevor die Kunsthalle erreicht war, wollte der Jäger sein Wild erlegt haben. Dass Ida seine charmante Einladung dieses Mal akzeptieren würde, stand für Karl außer Frage.

Dummerweise begegnete dem hartnäckigen Verfolger ein Bürokollege. »Hallo, Karl«, grüßte dieser jovial. »Zeit für ein Bierchen?«

»Gustave, du? Nein, passt gerade schlecht. Wir sehen uns morgen auf der Arbeit«, wehrte er ab, nervös nach Ida halsend. Sie hatte den Abstand inzwischen erheblich vergrößert. Wenn er sie noch einholen wollte, musste er sich sputen.

»Schade«, meinte der Kollege. »Dann halt ein andermal.«

»Versprochen«, sagte Karl und trabte davon. Erst in der Elisabethenstrasse erblickte er Ida wieder. Nun beeilte er sich doppelt.

Sie schien ihn noch immer nicht bemerkt zu haben. An der Elisabethenanlage bog Ida in den Bereich mit dem lichten Baumbestand und den Blumenrabatten ein und folgte einem der verschlungenen Kieswege. Hier schloss Karl zu ihr auf. Er klopfte ihr von hinten auf die Schulter.

Sie zuckte zusammen und wandte sich um. »Du schon wieder?«

»Hast du’s dir noch mal überlegt?«, fragte er lauernd. »Hast jetzt Zeit für einen Trunk?«

»Du kennst meine Antwort«, erinnerte sie.

»Dachte bloß. Nun, wenn du absolut nicht willst, werde ich deinen Schatz aufklären müssen, was du sonst so treibst«, drohte er.

Ida reckte ihr Kinn nach vorn. »Was willst du damit andeuten? Was genau soll ich treiben?«

Er sah ihr an, dass sie beim besten Willen nicht wusste, was ihr vorgeworfen werden könnte. Doch für eine Verleumdung waren keine Fakten erforderlich. Das war ihr genauso klar wie ihm. Wie würde sie auf die Drohung reagieren?

Sie versuchte es mit Vertrösten. »Hör mal, Karl. Heute passt es leider schlecht. Das habe ich dir bereits im Laden gesagt. Ich werde zeitig zu Hause erwartet, wo ich meiner Mutter bei der Wäsche helfen soll.«

Ihre Ausrede stellte ihn zufrieden. »Verstehe. Dann halt nächste Woche«, schlug er vor.

»Schauen wir mal. Ich kann’s nicht versprechen«, wehrte Ida ab und machte Karl damit weder falsche Hoffnungen noch bereitete sie ihm eine allzu derbe Enttäuschung. Ohne seine Erwiderung abzuwarten, drehte sie sich auf dem Absatz um und hastete der Nauenstrasse zu.

Einmal mehr blieb der penetrante Verehrer zurück.

3.

Paris 1879.

Eine frische Brise durchwehte die Boulevards. Die Blätter der Alleebäume schaukelten im Wind, und gurrende Tauben umkreisten ihre Wipfel. Auf den Straßen zirkulierten allerlei Pferdegespanne, und die Kutscher hockten entspannt und leicht vornübergeneigt auf ihren Böcken. Kreuz und quer promenierten elegante Fußgängerinnen in langen Roben und steife Herren in Frack und Zylinder. Vereinzelt radelten junge Männer auf Hochrädern durch die Menge.

Die Fabrikhallen der G. Eiffel & Cie. lagen in Levallois-Perret, einer Stadt am nordwestlichen Rand von Paris. Sie waren nicht zu verfehlen. Der Kutscher einer geschlossenen vierräderigen Calèche mit vorgespanntem Rappen hatte Maurice Koechlin dorthingefahren.

Jetzt stand Koechlin erwartungsvoll in der Bürotür des Staringenieurs Alexandre Gustave Eiffel und drehte verlegen den Hut in den Händen.

»Entrez, Monsieur«, brummte Eiffel, ohne von seinen Papieren auf dem imposanten Schreibtisch aufzublicken.

Zögerlich trat der Besucher ein, nachdem die Sekretärin hinter ihm die Tür geschlossen hatte. Zwei Meter vom Pult entfernt erwartete er, dass ihn Eiffel endlich anblicken würde. Der ließ ihn jedoch warten. Stellte das bereits eine erste Prüfung dar, eine Art Geduldsprobe, oder war es als kleine Machtdemonstration zu verstehen? Wie tickte der viel gerühmte Ingenieur und Firmenchef? War er tatsächlich so beschäftigt, dass er kaum Zeit für ein Einstellungsgespräch fand? Immerhin ging es um die ausgeschriebene Stelle eines leitenden Angestellten, für die sich Koechlin beworben hatte. Dafür war er extra aus der Schweiz angereist. Er war 23 Jahre alt, schlank und groß. Sein Vollbart ließ ihn jedoch älter erscheinen. Der vorzeitig ausgedünnte Haarwuchs auf seinem schmalen Schädel trug das Seinige dazu bei. Helle, kühle Augen erweckten den Anschein sachlicher Zielstrebigkeit. Mit dem eleganten schwarzen Gehrock reihte sich der Schweizer nahtlos in das Erscheinungsbild der modischen Pariser ein.

»Bonjour, Monsieur. Setzen Sie sich bitte«, begann Eiffel endlich in unerwartet freundlichem Tonfall. Er wies auf einen Stuhl und sah anschließend zu Koechlin auf. »Hatten Sie eine gute Reise?«

»Danke, ja. Ich hatte das Vergnügen der Anwesenheit eines unterhaltsamen Mitreisenden.« Koechlin versuchte angestrengt, locker zu wirken. Von vornherein ein widersprüchliches Unterfangen.

»Schön, schön. Sie haben sich um die Stelle des leitenden Ingenieurs beworben.« Eiffel blickte auf ein Schreiben vor ihm. »Wie ich Ihren Unterlagen entnehme, haben Sie in Zürich am Polytechnikum studiert.«

Koechlin nickte eifrig. »Das ist korrekt. Aufgewachsen bin ich jedoch an der Landesgrenze im Elsass. Nach dem Studium habe ich eine erste Anstellung in einem Schweizer Ingenieurbüro erhalten.«

»Warum wollen Sie von dort weg?«, wunderte sich Eiffel.

»Monsieur, wie können Sie das fragen? Ihr Ruf als führender Ingenieur ist auf dem ganzen Kontinent bekannt.« Er fügte hinzu: »Es wäre mir eine große Ehre, künftig für Sie zu arbeiten.«

Der Geschmeichelte verzog keine Miene. »Wenn Sie im Elsass aufgewachsen sind, dürften Sie perfekt zweisprachig sein?«

»Selbstverständlich«, bestätigte Koechlin.

»Welche weiteren Sprachen beherrschen Sie?«

»Ich spreche auch Englisch und etwas Spanisch.«

»Ausgezeichnet. Wie Sie bestimmt wissen, betreuen wir auch Projekte in Nord- und Südamerika. Bei Konstruktionen welcher Art waren Sie bisher federführend? Verfügen Sie über Erfahrung im Bereich des Brückenbaus?«, wollte Eiffel wissen.

Gerne berichtete der Bewerber von seinen Projekten. »Ich habe diverse Bauwerke konstruiert, die danach erfolgreich ausgeführt wurden. Beispielsweise eine Überdachung für einen Bahnhof, ein Ausstellungspavillon, ein Gewächshaus, ein Aussichtsturm und auch eine Brücke als Traverse über eine mehrgleisige Bahnlinie. In erster Linie wurde ich im Unternehmen jedoch mit statischen Berechnungen betraut.«

»Sehr gut. Statik ist das A und O jeder stabilen Konstruktion.« Eiffel war zufrieden. »Einen präzisen, zuverlässigen Schweizer könnte ich hier gut gebrauchen. Zudem erwarte ich von meinem künftigen Mitarbeiter die Fähigkeit, innovative und kreative Würfe zu generieren. Bloße Reinzeichner und Kopfnicker habe ich genug in Anstellung. Ich benötige einen Mitarbeiter, der in den Bereichen des Skelettbaus, der standardisierten Bauteile und der selbsttragenden Metallkonstruktionen frische Lösungen bringt und technische Fortschritte erzielt.«

Koechlin errötete und versicherte: »Ich würde Sie bestimmt nicht enttäuschen, Monsieur.«

Eiffel lehnte sich behaglich in die gepolsterte Lehne seines Drehsessels zurück. »Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist. Eine meiner allerersten Konstruktionen, die ich selbstständig verwirklichen durfte, war eine Eisenbahnbrücke in der Schweiz.«

»Tatsächlich? Wo steht sie denn?«

»In Münchenstein bei Basel. Sie misst rund 40 Meter und führt über einen Fluss, dessen Namen ich inzwischen leider vergessen habe.«

Der Schweizer überlegte. »Die Birs?«

»Richtig. Ich habe den Vorentwurf von Ingenieur Chappuis, der unter Aufsicht von Oberingenieur Bridel entstanden ist und Parabelträger vorgesehen hat, abgeändert und eine eigene, optimierte Konstruktion mit geraden Fachwerkträgern entworfen. Im Abstand von dreieinhalb Metern wechseln sich steigende und fallende Diagonalstreben ab. In jedem zweiten Feld gibt es zusätzliche vertikale Pfosten. Können Sie es sich vorstellen?«

»Oh ja. Eine kühne Lösungsidee«, lobte Koechlin.

Nun neigte sich Eiffel vertraulich nach vorn und stützte die Ellenbogen auf die polierte Tischplatte. »Was haben Sie sich denn bezüglich des Salärs vorgestellt?«