Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Julica Jungehülsing lebt in dem Land, in dem die Wüste rot ist und die Strände weiß, wo Fahrgäste dem Busfahrer beim Aussteigen danken und die Kinder vor dem Radfahren Surfen lernen: In diesem Buch erzählt sie von ihrem Alltag in Sidney, Abenteuern im Outback, dem Strand vor der Tür und von den unkompliziertesten Menschen der Welt, den "Aussis".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

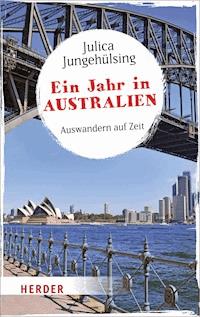

Julica Jungehülsing

Ein Jahr in Australien

Auswandern auf Zeit

Impressum

Titel der Originalausgabe: Ein Jahr in Australien

Auswandern auf Zeit

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016

Alle Rechte vorbehalten

www.herder.de

Umschlaggestaltung: Designbüro Gestaltungssaal

Umschlagmotiv: © Robert Cicchetti – Shutterstock

E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig

ISBN (E-Book): 978-3-451-81149-4

ISBN (Buch): 978-3-451-06913-0

Inhalt

Prolog

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Für Peter,der die größten Wellen ohne Board surft

Prolog

Hätte mich vor Jahren jemand gefragt: „Willst du mal nach Australien ziehen?“, wäre meine Antwort vermutlich gewesen: „Nein, wieso sollte ich?“

Nachdem ich sechs Wochen für Reportage-Recherchen dort verbracht hatte, konnte ich es mir plötzlich vorstellen. Ich hatte eine Überdosis Horizont getankt, latentes Fernweh und mochte den Freiraum. Die unkomplizierte Leichtigkeit des Südhalbkugelkontinents hatte mich angesteckt: Warum nicht? Warum nicht mal eine Weile alles anders machen? Warum nicht in ein Land mit 11000 Stränden ziehen, wo im Winter Sommer ist, Busfahrer „Hi darling“ sagen, und der Halbmond bäuchlings am Himmel hängt?

Reisen ruiniert die Routine, und zwar auf erfrischende Art. Alltägliches sieht anders aus, Gewohnheiten bekommen Fragezeichen. Bereut habe ich meine längste Reise, das „Auswandern auf Zeit“, nie. Vermutlich sind deshalb aus dem einen Jahr längst ein paar mehr am anderen Ende der Welt geworden.

Bondi Beach, Sydneys Strandstadtteil, hat sich rasant verändert. Die Straßen säumen mehr lässige Cafés, als sich in einem Monat testen lassen, es gibt teurere Apartments, schickere Läden, dafür weniger raue Ecken und Kanten. Von drei Buchläden hat nur einer überlebt. Der Strandvorort ist „location“ von drei Fernsehshows und Trendbarometer für den Rest des Landes, hier wurden – so sind wenigstens die Australier überzeugt – die Hipster geboren. Meinen alten Surfclub aus rotem Backstein hat eine weiße Kachel-Oper ersetzt, im „Rotlicht“-Viertel Kings Cross ist neuerdings kurz nach Mitternacht Zapfenstreich, und Sydneys einst urigem Fischmarkt droht ein „Billion-Dollar-Facelift“. Nicht alle Veränderungen machen gleich viel Spaß, aber langweilig ist der Wandel kaum.

Sydney war jahrelang zweitteuerste Stadt der Welt, auch das hinterlässt natürlich Spuren im lässigen Lebensstil. Zudem leben inzwischen fast fünf Millionen Menschen dort – eine Million mehr als bei meinem ersten Besuch! Verglichen mit europäischen Großstädten ist Sydney trotzdem noch ziemlich entspannt – und nach wie vor aufregend schön. Keine Bausünde kann die Traumlage auf Hügeln und Felsen um den riesigen Hafen vermasseln, und jeder Neubürger macht Sydney eher bunter – einer von zwei Australiern ist inzwischen im Ausland geboren oder hat Eltern von anderswo. Multikulti ist da eher Alltag als Slogan. Bondi sonnt sich nach wie vor gut gelaunt, meerblau und etwas eitel und verwöhnt am Pazifik. Und der riesige Rest Australiens hält so viel Faszinierendes parat, dass ich längst drei weitere Bücher füllen könnte. Wer weiß …

Ehe auch mein Lifestyle am Strand Routine wurde, habe ich einen Haken geschlagen, um etwas Neues auszuprobieren. Ich lebe inzwischen außerhalb der Großstadt und sehe auf dem Weg zum Strand mehr Kängurus als Busse und Boards. Mein Englisch klingt angeblich australisch, ich habe zwei Pässe und finde, es gibt auch jenseits vom „big smoke“ eine Menge Spannendes zu entdecken. Der Besitzer der meerblauen Augen aus dem Januar-Kapitel ist daran nicht unschuldig.

Oft halten eben Abstecher und Umwege die spannendsten Überraschungen bereit.

Julica Jungehülsing

Juni 2016

Februar

WAS GENAU machte ich eigentlich hier? Dies war keine Wohnung, dies war ein Loch. Ein Kakerlakenwanderweg. Ein Verschlag mit rostigen Gittern vor zwei zu kleinen Fenstern. Durch die sah man eine lange Reihe Mülltonnen, und man konnte sie riechen. Würde ich mich mit dem Rücken auf den speckigen Teppichboden legen und den Kopf an die schimmelige Wand schieben, könnte ich dort oben zwischen den beiden Hauswänden ein Stück Himmel erkennen. Aber das sparte ich mir. Ich musste hier raus, und zwar hurtig. „Luftig, sonnig, groß, natürlich mit Balkon und wahrscheinlich mit Meerblick“ stand auf der Prioritätenliste für meine zukünftige Behausung; ich zog schließlich nicht irgendwohin, sondern nach Bondi Beach, Sydney. Nach Australien, auf den einsamsten Kontinent der Welt, mit zwei Menschen pro Quadratkilometer, und nicht 220 wie in Deutschland. Viel rote Erde, Staub und Regenwald, umgeben von Felsen, Sand und leuchtend blauem Meer. Indischer Ozean auf der einen, Südpazifik auf der anderen Seite, und an dessen Ufer eine der schönsten Städte der Welt. In der musste es doch irgendwo zwei charmante Zimmer für mich geben. Sicher, 342 Sonnentage im Jahr waren ein Problem: ständig diese ultravioletten Strahlen, böse Faltenwerfer, und die Haare blichen sie garantiert auch aus. Aber das war doch kein Grund, sich in einem muffigen Verschlag wie dem hier zu verbarrikadieren.

Kein Wunder, dass die junge Frau im kleinen Schwarzen sich für dieses Kabuff nicht selbst herbemüht hatte. Ramona Real Estate! Sandrina, Tamsin, Monique – Makler hießen in Sydney nicht nur, als wollten sie unbedingt für eine schlechte Vorabendserie gebucht werden. Sie liefen auch herum, als müssten sie später noch zur Oscar-Verleihung. Für ihren Namen konnte Ramona vermutlich nichts und Kleidung ist Geschmackssache, aber wir zwei hatten eindeutig ein Verständigungsproblem: „Hell, groß und mit Holzfußboden“, so hatte die High-Heel-Prinzessin diese düstere Behausung mit Mülleimeranschluss und verfilztem Teppich beschrieben. Dann hatte sie mit azurblau lackierten Fingernägeln den Schlüssel von einem der hundert Haken in ihrem Büro gezupft und mir noch ein „You’ll love it!“ nachgeflötet.

Nein, Ramona-Schatz, I love it überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich schlug die Tür zu, steckte den Schlüssel ein und schüttelte mich. Mein Kopf dröhnte, mir fehlte frische Luft und ein Kaffee. Genau, mehr Kaffee. Der vierten Wohnungsfolter an diesem sonnigen Freitag zum Trotz musste ich grinsen. „Weil es in Sydney den besten Macchiato der Welt gibt“, war in den letzten Monaten in Hamburg meine Standardantwort gewesen, wenn nicht so nahe Bekannte fragten, warum ich eigentlich ans Ende der Welt ziehen wolle. Die Antwort stimmte natürlich: Der Kaffee in Sydney war großartig. Besser jedenfalls als irgendwo zwischen Elbe und Isar, und ich behaupte: auch besser als an der Adria. Allerdings war das vermutlich nur einer der Gründe dafür, warum ich mir bei 32 Grad in Bondi Beach die Füße nach einer erträglichen Behausung wund lief. Warum ich nicht einmal mehr ein Fahrrad hatte, und trotzdem bald die wichtigsten Straßennamen im Schlaf hersagen konnte. Warum ich mich dabei ertappte, wie ich mit Neid jeden Passanten fixierte, in dessen Tasche vermutlich die Schlüssel zu einem Traumapartment mit gitterlosen Fenstern und Meerblick klimperten.

Weitere Gründe waren Wasser, Himmel und Horizont. Das Meer allen voran: jene surfbaren, süchtig machenden Bewegungen, genannt Wellen. Die Farben des Ozeans im minütlich wechselnden Licht, das Gefühl von Sand, Salz und Wind auf der Haut. Die Idee, morgens vor der Arbeit surfen zu können. Dann war da der Himmel, der über Australien eindeutig größer wirkte. Und der Horizont, der auf der Südhalbkugel, auch davon war ich überzeugt, einen weiteren Bogen umspannte als überall sonst auf der Welt. Und daneben gab es noch eine Reihe weiterer Gründe, die unter anderem mit Neugierde, Herzklopfen, der Lust auf Neues und der Angst vor Alltag zu tun hatten. Aber all das konnte ich ja schließlich nicht jedem Hamburger in einem Halbsatz erklären. Der Kaffee passte deshalb als plausible Antwort auf die Frage „Warum um Himmels willen …?“, denn allzu genau wollten die meisten es gar nicht wissen. Die einen konnten es sich denken, die anderen wollten vor allem loswerden, dass sie selbst ja NIE so weit wegziehen würden, oder aber genau das IMMER schon wollten, aber …

Wie auch immer, erst mal musste der Schlüssel des Grauens zurück zur Vorabendserien-Königin. Wie acht weitere Immobilienmakler-Büros lag auch das von Ramona in der Hall Street, einer sonst durchaus netten Straße: Sie führte in schnurgerader Linie bergab zum Strand, war gesäumt von schattigen Bäumen, zwei Buchläden, drei Banken und einer Menge freundlich aussehender Lokale. Ich ging zurück zum Gusto, einer Art Fensterbank-Straßencafé, in dem ich schon vor Inspektion der Kakerlakenbude auf Ramona gewartet hatte.

Der beste Platz im Gusto war auf einem von vier Holzhockern an einem überbreiten Fensterbrett, das zugleich Tresen und Zeitungs-Ablage war. Hier saß man nah genug am Geschehen, um den Duft frischer Kaffeebohnen zu riechen, und hoch genug, um Straße und Fußweg zu überblicken. Auf dem wurden Surfbretter zu Wasser getragen, zahme Papageien auf Schultern spazieren geführt, Schach gespielt und in allen Sprachen der Welt durcheinandergequatscht. Wie im Kino, nur dass dazu die Sonne schien.

Der Kerl mit dem Piercing hinter der Theke machte seiner Espressomaschine Dampf und schüttelte dann energisch den Kopf. „Das ist dein Letzter für heute! Zwei Extrastarke am Tag sind genug. Hattest du nicht vorhin schon zwei?“ In guten Cafés in Sydney ist das so: Den kleinen Schwarzen brüht nicht irgendwer auf, sondern der Meister der Espressokunst, genannt Barista. Ein guter Barista macht nicht nur vorzüglichen Kaffee, zu seinem Berufsethos gehört auch, dass er seine Kunden kennt, notfalls mäßigt und sich erinnert, was sie trinken. Kommt man zum dritten Mal ins gleiche Café, weiß der Kaffeemacher, ob man sein Koffein als Flat White oder Macchiato oder Long Black zu sich nimmt oder eher zu den Decaf-Soja-Latte-Typen gehört (aber derzeit wegen der Entgiftungswoche nur Chai trinkt). Erinnert er sich nicht, ist ein echter Barista untröstlich. Oder er ist ein als Barista verkleideter Backpacker aus Österreich, der insgeheim denkt: „Geh’, was soll der Schmarren, die könnten doch alle einfach Große Braune schlürfen, gell.“

„Ja, stimmt, ich hatte schon zwei“, gab ich zu, „aber das war doch vorhin, vor dieser grausamen Wohnung. Ach was sage ich, Wohnung – ein Albtraum war das.“ Zwar kannte ich den Typen mit den japanischen Schriftzeichen auf der Schulter kaum, aber immerhin wusste er, wie ich meinen Kaffee mochte. Auf eine Art waren wir also schon dicke Freunde. Ich konnte mich folglich nicht bremsen und verfiel in die urdeutsche Untugend des Jammerns. Müll, eng, muffig, dunkel, zu teuer, laut, dreckig, Ramona und überhaupt. Der Kaffeegott, den rundum alle „Mate“ riefen, hörte mit halbem Ohr zu, während er nebenbei weiter Bohnen mahlte, dampfte und Milch heißmachte. „Immobilien-Tussis“, sagte er, und dann noch „Pah!“ Am Tresen zu sitzen und zuzusehen, wie er mit geschäumter Milch Blumenmuster in die Crema malte, tat meiner Laune gut. Es stimmte mich irgendwie zuversichtlich, denn ein Ort, an dem Männer mit Schulter-Tätowierung und gepierctem Nasenflügel Cappuccinos mit Blumenmotiven verzierten, konnte nicht völlig hoffnungslos sein. „Muss es unbedingt Bondi sein?“, fragte er und musterte mich kurz.

Gute Frage. Bondi Beach war offensichtlich in Sachen „real estate“, wie Immobilien in Australien hießen, nicht das günstigste Pflaster. Der Vorort lag gut zwanzig Minuten von Innenstadt, Oper und Harbour Bridge entfernt, und damit war er der zentrumsnäheste Stadtteil mit eigenem Surfstrand. Wer zwei Millionen übrig hatte, kaufte sich hier ein Haus, wer nur die Hälfte hatte, eine Wohnung. Und wer neu, Tourist oder nicht ganz bei Trost war, der mietete. Außer gut betuchten Hauskäufern liebten auch Backpacker die Gegend. Das war sehr auflockernd für den Bevölkerungsmix, jedoch mit unerwünschten Nebeneffekten verbunden. Täglich kamen sie in Hundertschaften aus aller Welt und buchten 20-Dollar-Betten in einem der günstigen Hostels. Wenn ihnen Bondi zu gut gefiel – was oft passierte –, sie sich aber die Hostels nicht mehr leisten konnten – was ebenfalls oft passierte –, teilten sie sich mit fünfzehn anderen drei Zimmer in einem Abbruchhaus. Oder sie zogen in eine der Wohnungen von Ramona. Das entspannte den Mietmarkt nicht gerade.

Ich mochte die lichten Straßen rund um die halbmondförmige Bucht trotzdem. Ich liebte den genau einen Kilometer langen Strand zwischen den steilen, felsigen Landzungen – auch wenn der weiße Sand an heißen Wochenenden unter all den Schirmen und Handtüchern manchmal kaum auszumachen war. Mir gefielen die pastellbunt gestrichenen Häuser, der verblichene Charme der Art-déco-Blocks und die bunte Mischung von Gesichtern, Sprachen und Nationalitäten in den Straßencafés. Nebenbei war ich ein bisschen verknallt in die knatschgrünen Papageien in den Eukalyptusbäumen, wenngleich es die natürlich auch in Balmain oder Manly oder Potts Point gab. Am meisten aber, und das war vermutlich das Wichtigste, gefiel mir die Stimmung in Bondi Beach, und dass sie so wunderbar grundverschieden von der in Deutschlands Norden war: Sonnig, etwas verrückt, australisch lässig und irgendwie leicht fühlte sie sich an, so wie die Brise, die gerade vom Pazifik herüberwehte. „Ja, ich glaube schon“, nickte ich versonnen zu „Mate“ rüber, der vermutlich kaum noch mit einer Antwort rechnete, „Bondi wäre gut.“

Ob mir ein Zimmer reichte, fragte er nach einer Weile unvermittelt. Und ob ich einen Hund hätte. Als ich die erste Frage bejahte und die zweite verneinte, winkte er über meine Schulter hinweg einem Typen auf der Straße zu: „Hey Rick, ist euer Zimmer noch zu haben?“ Der Mann, der auf Rick hörte, drehte sich um und nickte: „Korrekt!“ Er hatte Dreadlocks, die dicke, weiße Schicht Zinksalbe der Surfer auf den Lippen, sehr blaue Augen und war etwa – nun, sagen wir: höchstens – einundzwanzigeinhalb … Oh. WG-Leben, Wer-spült-heute-Diskussionen und allabendliche Surfie-Partys standen auf meiner Wunschliste fürs neue Leben am Ende der Welt nicht gerade ganz oben. Aber hatte ich nicht unlängst noch über meine Lust auf Neues palavert? Über Flexibilität, Offenheit und Leichtigkeit? Wo waren sie denn plötzlich, die Neugierde der Weltenbummlerin und die Abenteuerlust? Versuchen konnte ich’s doch wenigstens. Immerhin müsste ich mich so für eine Weile nicht mit Ramonas, Jaquelinas oder Tamsins über unsere unterschiedlichen Definitionen der Worte „hell“ oder „Ausblick“ unterhalten.

Rick hatte Lust auf einen Eistee, lehnte sein Surfbrett an die Wand und nahm mich ins Kreuzverhör. Ob ich rauchte, schlafwandelte, Veganerin sei oder oft lauten Sex hätte, wollte er wissen. Ich überlegte, ob all das wohl Aufnahmebedingungen oder eher Minuspunkte waren, und bekam einen Lachanfall. Was wiederum Rick anscheinend als Antwort sympathisch fand. Auf jeden Fall durfte ich seinen Tee bezahlen und ihn begleiten. Keine zehn Minuten später standen wir vor seinem Haus in der Roscoe Street. Genauer gesagt war es eine Haushälfte, keine drei Blocks vom Strand, sogar mit einem Stück Rasen im Hinterhof. In dem lagen zwischen Barbecue und Außendusche vier ganze Surfboards und zwei halbe. Unter einem blühenden Frangipanibaum standen ein Wäscheständer und ein halbes Dutzend wackliger Gartenstühle. Auf einem von zwei ausgesessenen Sofas schlief eine getigerte Katze. „Der Sommersalon“, grinste Rick, zog einen Schlüssel aus einem Aloe-vera-Busch und schloss die Hintertür auf. Drinnen war es angenehm kühl, nicht sonderlich hell, aber freundlich. Im Wohnzimmer gab es keinen Tisch, dafür jedoch drei weitere Sofas, ein grünes, ein blaues und eines, das früher mal rot gewesen sein musste. Außerdem standen da drei enorm große Bildschirme auf umgedrehten Getränkekästen.

„Drei Fernseher?“, murmelte ich etwas schüchtern. Irgendwie wusste ich nicht genau, was ich sonst fragen sollte. Immerhin war dies mein erstes australisches WG-Gespräch und der Typ mit den Strahleaugen hätte bei anderer Familienplanung mein Sohn sein können. „Äh, einer ist kaputt, und auf dem da gehen nur Videos“, klärte mich Rick auf. „Willst du das Bad sehen? You’ll love it …“ Den Satz hatte ich heute schon mal gehört, doch diesmal stimmte er. Das Badezimmer war riesig. Und vor etwa dreißig Jahren musste es jemand mit besonders schlechtem Geschmack renoviert haben. Oder es gab damals im Hardware Store Pink umsonst. Auf jeden Fall leuchtete der Badesalon von der Decke bis zum Boden in schrillem Rosa. Rosa Fliesen, rosa Kacheln, selbst Kloschüssel, Wanne und Waschbecken waren pink. Die Decke war rosé angestrichen und den Duschvorhang zierten kitschige rosarote Muschelmotive. „Wir konnten nicht anders“, grinste Rick. Nur die Armaturen waren nicht pink, sondern golden, und der Haufen Neoprenanzüge in der Badewanne blau-schwarz. „I love it!“ Dieses Haus wirkte eindeutig entspannend auf meine strapazierten Immigranten-Nerven. Ich prustete schon wieder.

Die Küche war klein, hatte aber ein großes Fenster zur Straße und immerhin Platz für zwei Kühlschränke. „Der linke ist für Getränke“, erklärte Rick. „Außerdem ist da Janes Kram drin. Sie isst veganisch oder vegetarisch oder beides. Jedenfalls kann sie es nicht ausstehen, wenn ihr Grünzeug mit Käse und Steaks in Berührung kommt.“ Aha. Es gab also noch eine Frau in dieser Surfervilla. Außer Jane und Rick, die, wie selbiger betonte, keinesfalls ein Paar waren – „bei Neptun, no way!“ –, wohnte noch Nigel im Haus und eigentlich auch dessen Freundin Naomi. Die war nur im Moment in der Schweiz, und deshalb war ihr Zimmer zu vermieten.

Naomis Zimmer hatte ein Fenster, durch das ich den Himmel sehen konnte, die Wände waren weiß und der Holzfußboden blank poliert. Darauf lag ein breiter Futon, und das war auch schon das Problem, denn mit der Matratze war das Zimmer voll. Das heißt: Man konnte durchaus so eben um den Futon herumgehen. Und wenn man ihn zusammenrollte, Rick kniete sich hin und führte es mir beflissen vor, war sogar vielleicht noch Platz für einen Stapel Bücher. Eine Kleiderstange würde da sicher auch hinpassen, wenn ich so was brauchte, und mein Surfbrett könnte ja im Garten wohnen. Am Kopfende des Futons gab es einen schmalen Wandschrank mit Regalfläche für mindestens vier Handtücher und zehn T-Shirts. Das war’s. Und wo sollte mein Mac stehen? Wo mein Stuhl, meine Lampe und mein Tisch? Okay, noch hatte ich die drei Letzteren nicht, aber irgendwann würde ich sie haben. Denn irgendwann möglichst bald würde ich Geld verdienen und folglich arbeiten müssen. Und zwar leider vor meinem Laptop, überaus spießig auf einem Stuhl an einem mindestens 1,5 Quadratmeter großen Tisch sitzend. Auf den Sofas vor den drei Fernsehern würde ich jedenfalls keinen geraden Satz zustande bringen. Und bäuchlings auf dem raumfüllenden Futon fläzend könnte ich zwar vermutlich ein paar Briefe schreiben oder Notizen über den Australier als solchen in mein Tagebuch kritzeln. Einen an deutsche Zeitschriften verkäuflichen Artikel aber kaum. Oder war ich jetzt einfach nur wieder unflexibel und schwerfällig deutsch?

Ich ließ mich neben Rick auf das grüne Sofa fallen, enttäuscht und fast ein bisschen traurig. Seine humorvolle Lässigkeit, die Badestube und der Salon unter den duftenden Bäumen gefielen mir. Am liebsten hätte ich mit dem Kontinent auch gleich meinen Beruf gewechselt. Konnte ich nicht tagsüber Barista werden, abends mit Rick Videos gucken und später auf Naomis Futon von haushohen Wellen träumen? Ich sah den jungen Mann mit den Zwirbellocken an, der, wie er später zugab, genau halb so alt war wie ich, dachte an all die Geschichten, die ich schreiben wollte, dann an die, die ich schreiben sollte, und schüttelte den Kopf: „Sorry, I love it. Aber ich brauche einfach mehr Platz. Nicht zum Wohnen, aber zum Arbeiten.“ Rick nickte etwas angestrengt, antwortete mit einem australisch lang gezogenen „Sure“, und sah mich von der Seite absolut nicht sicher, an. In seinem Blick spiegelte sich eine Mischung aus Besorgnis und Ungläubigkeit. Er selbst verdiente seine Miete an drei Abenden in einer Kneipe. Tageslicht mit Aktivitäten zur Geldbeschaffung zu vergeuden gehörte nicht zu den Dingen, um die er andere beneidete. „Man verpasst zu viele gute Wellen, you know …“ Recht hatte er. Aber dennoch. Ich konnte einfach nicht innerhalb von einem Monat Kontinent, Klima, Zeitzone, Sprache und jetzt auch noch den Beruf wechseln. Nur weil in Naomis Schlafzimmer kein Schreibtisch passte.

Aus irgendeinem Grund hatte Rick Mitleid mit mir. „Yeah, that’s it.“ Er setzte sich auf und kritzelte eine Adresse auf den Rand einer Zeitung, malte sorgfältig eine Kreuzung dazu und ließ wieder eifrig nickend seine Locken tanzen: Mick, genau, das war’s. Bei seinem Kumpel Michael im Haus werde gerade eine Wohnung renoviert. Ein Tipptopp-Apartment, schätze er. Küche, Fenster, Dusche – alles drin. Garantiert nicht extrem teuer. Sonst würde Mick bestimmt nicht in dem Haus wohnen. Dass das Bad so schön wie seins sei, könne er sich allerdings nicht vorstellen.

Zwanzig Minuten später war ich wieder unterwegs. In der Hand Ricks Zettel mit der aufgemalten Straßenkreuzung. Die Wairoa Avenue ging am Nordrand von Bondi Beach in schrägem Winkel aufs Meer zu, so weit keine schlechte Lage. An der Straßenecke standen Stühle und Tische vor einer Sushi-Bar, gegenüber war mit Riesenlettern „Jackies“ an die Wand gepinselt, raumhohe Rundbogenfenster öffneten sich zu einem lichtdurchfluteten Restaurant. Ich lief vorbei an zwei- und dreistöckigen Apartmenthäusern aus den 60ern und älteren Einfamilienhäusern, dann an einer Feuerwache, einem Spielplatz, einem Babyspielzeug-Tauschzentrum, einer Wäscherei und einem „organic health spa“. Gab es wohl auch unorganische Gesundheit? Und wie weit war es wohl noch bis zur Nummer 63? Schließlich entfernte mich jeder Schritt bergauf weiter vom Meer. Endlich stand ich vor der Kreuzung, die Rick mir aufgemalt hatte, die Hausnummer leuchtete golden poliert an einer dotterergelben Fassade. Ein schmaler Fußpfad entlang eines Holzzauns trennte das zweistöckige Haus von einem seltsamen Bau mit vergitterten Fenstern – einer Polizeistation! Na ja, immerhin gut beschützt, und mit etwas Glück waren die helfenden Freunde ruhiger als eine Kneipe. Die Tür von Nummer 63 befand sich an der Seite des Hauses und war nicht abgeschlossen. Na bestens, hereinspaziert, mit dem Hüter des Gesetzes als Nachbarn ging das vermutlich in Ordnung. Ich tastete mich zögernd ums Haus und landete in einem Minigarten mit Wäschespinne. Ohne Sofas leider, aber natürlich standen da ein Barbecue und die beliebtesten Plastiksessel der Welt in weiß. Auf der anderen Seite gab es einen zweiten Eingang mit einer Feuertreppe, die so kurios steil war, dass ich sie ausprobieren musste. Irgendwie wirkte das Haus freundlich, eine kleine, unautorisierte Inspektion könnte ja nicht schaden. Ich stieg den steilen Fluchtweg hoch und hörte Musik. Eine der vier Türen stand sperrangelweit offen. Aber ich konnte ja schlecht in fremde Wohnungen spazieren, bloß weil jemand, den ich kaum kannte, mir gesagt hatte, hier im Haus wohnte ein Mick. Oder doch? Durch die offene Tür sah ich zwei nackte Füße über eine Sofalehne ragen, es roch nach einer Mischung aus Zitronengras, Chili und Zigaretten. Meine Neugierde siegte. „Ähem, hi?“ Nichts rührte sich. Ich klopfte zaghaft an den Türrahmen. „Hello? Mick?“ Die Füße verschwanden vom Sofa. Kurz darauf kam mir ein Typ mit Brille und asiatischen Gesichtszügen durch den Flur entgegen. Mick sei arbeiten, ob wir verabredet seien. „Na ja, eigentlich nicht“, druckste ich. „Es ist eher so, dass …“ Ach, jetzt war es eh egal. Ich stimmte eine hektische Rede an, in der Mülltonnen und „Mates“ vorkamen, Naomis Futon, Rick und Ramona, und klang vermutlich etwas stärker als nur normal verwirrt. Auf jeden Fall nutzte mein barfüßiges Gegenüber eine meiner Atempausen und sagte besänftigend: „Ich bin Lee, hi. Warum kommst du nicht einfach rein?“ Dazu nickte er aufmunternd. „Ich muss den Herd im Auge behalten. Kannst dir ja nebenbei die Wohnung angucken. Ist nur gerade etwas chaotisch.“

Ich folgte Lee ins Innere der Wohnung, was in der Tat nicht so einfach war: Ein Gewirr aus Kisten und kaputten Boogieboards, Taucherflossen und Reisetaschen versperrte den Flur. Das Wohnzimmer füllten zwei monströse Dreisitzer, überquellende Regale, Hi-Fi- Geräte und Gitarren. Aha, hier wurde gepackt. „Nein, nein wir ziehen nicht aus“, schüttelte Lee den Kopf. „Nummer 7 schräg gegenüber ist frei. Sieht so aus wie diese. Ich meine: gleich geschnitten, sonst vermutlich ordentlicher. Ausnahmsweise lassen die Besitzer sie streichen, komplett, und verlegen neuen Teppichboden. Selten genug.“ Das klang gut.

In Lees Apartment gab es außer einer heillosen Unordnung Fenster in zwei Himmelsrichtungen, Mülltonen waren nicht in Sicht. Die Küchenzeile war bescheiden, und entsprach damit meinen Fähigkeiten am Herd, das Bad hatte sogar eine Wanne. Ich begann zu träumen. Ja, die nehme ich. Unbesehen.

Lee streckte mir eine Gabel aus seiner Wok-Pfanne entgegen: „Hähnchen-Bok-Choy. Frühstück und Abendessen“, sagte er in seiner etwas eigenwilligen Knapp-Satz-Sprache. Ich wusste nicht genau, ob die es mir leicht machen wollte oder ihm selbst. Außerdem fand ich seine Mahlzeitenfolge gerade weniger interessant. „Ich arbeite Nachtschicht. So kann ich mir die Wohnung mit Mick teilen. Wäre sonst zu klein.“ Ah, wir näherten uns behutsam wieder dem Thema. „Für mich wäre sie perfekt“, sagte ich eifrig, und ob er mir sagen könne, wer der Vermieter sei und was sie wohl koste. „Ah, you are German!“, keckerte Lee, klatschte sich auf die Hüfte und streute eine Handvoll Pinienkerne über sein Abend- oder Morgenmenü. „Immer gleich ans Ziel, keine großen Umschweife, stracks drauflos und zack, zack!“ Er kicherte immer noch. „Sag schon: Deutsche, stimmt’s? Oder aus der Schweiz?“ „Ersteres“, gab ich zu, und während Lee sich über seinen Treffer freute, fühlte ich mich irgendwie ertappt. Der Mann hatte ja recht: Konnte ich mir nicht die Zeit für einen kleinen Schwatz nehmen, ein höfliches Hin und Her, ein bisschen nettes Geplänkel? Nein, ich musste nicht nur in anderer Leute Privatsphäre platzen und insgeheim über ihre Unordnung die Nase rümpfen, ich legte auch noch die Dezenz einer Dampfwalze an den Tag. Und das während jemand gerade sehr freundlich zu mir war. „Sorry“, stammelte ich und war ehrlich geknickt. „Ah, musst dich nicht entschuldigen. Ist ein Hobby von mir, Nationalitätenraten. Nicht so leicht, dein Akzent ist nicht sehr deutlich.“ Nein, musste er wohl auch kaum sein, meine schnörkellose Verhörtechnik reichte vollkommen aus, um mich als übereffiziente Deutsche zu enttarnen. Lee freute sich derweil über 100 Punkte im privaten Nationenquiz. „Meine Mutter ist Vietnamesin, mein Vater Schwede. Viel schwerer zu raten“, grinste er und bot mir ein Bier an.

Zwei WeeBee abgekürzte Victoria Bitters später, getrunken aus den knubbeligen Flaschen, die Lee stubbies nannte, war ich wesentlich entspannter und um einiges schlauer. Ich wusste, dass der Makler Tim Plumer hieß, und kannte Preis sowie Inspektionstermin von Wohnung Nummer 7. Ich hatte erfahren, dass die Polizeistation seit geraumer Zeit leer stand, und dass einige Katzen, aber keine Hunde im Haus lebten. Außerdem erfuhr ich, dass Mick Gärtner war und Lee Gitarrist, aber derzeit mangels Plattenaufträgen – er lachte gut gelaunt – als Nachtwächter arbeitete.

Vor dem Besichtigungstermin konnte ich kaum schlafen. Natürlich hatte ich ein paar Tage vorher in erprobter Planierraupen-Manier beim Makler angerufen und gesagt, den Termin könne er sich sparen, ich nähme die Wohnung auch unbesichtigt. Tim Plumer war von der Idee wenig begeistert, murmelte etwas, das klang wie „gleiches Recht für alle – see you Saturday“, und hängte auf. Samstagmorgen fegten Gewitterböen durch die Straßen, über den blauen Himmel rasten dicke, graue Wolkenpakete und das Meer war weiß vor Schaumkronen. Die Lebensretter in ihren gelb-roten Kappen standen etwas verloren neben den Flaggen am Strand. Sand flog über die Promenade und an den Klippen donnerte die Brandung. Mir recht, in dem Gewirbel verpasste ich wenigstens keine wohl geformten Zauberwellen. Pflichtbewusst hatte ich im Sydney Morning Herald noch drei andere Wohnungen angestrichen. Ich dürfe schließlich nicht alles auf eine Karte setzen, redete ich mir ein, und besichtigte als Erstes ein Apartment, das nett und viel zu teuer war. Im zweiten – Marke lichtfreie Grotte – senkte der Makler ungefragt den ausgedruckten Preis, was ich, inzwischen so mutig wie pampig, mit einem „nicht mal umsonst zöge hier ein“ quittierte. Dann stemmte ich mich gegen den Wind von der Strandstraße bergauf zu einem durchaus akzeptablen Quartier, das zu allem Überfluss auch noch Blick auf die tosende Brandung bot. Kein Haken? Doch, alle Fenster lagen direkt über der Endhaltestelle der Buslinie, die Abgase, die selbst durch die Ritzen der geschlossenen Fenster drangen, mochten Autofreaks froh machen, für mich waren sie nichts. Jetzt stand nur noch Wairoa 63 auf meiner Liste: „Hop, skip & jump to surf, art deco apartment, 1 bedroom, open plan living/dining, freshly painted, bright & sunny, brand new carpets“ pries der „Herald“. Je mehr Gruseliges ich anschaute, umso paradiesischer schien mir die nie gesehene Nachbarwohnung meines vietnamesisch-schwedischen Gitarristen. Im Windschutz von „Jackies“ orderte ich einen Strong Flat White und drückte mir selbst die Daumen.

Pünktlich um elf Uhr – die Besichtigung währte großzügige dreißig Minuten – fand ich mich unter der begehrten Adresse ein. Keine Spur von Lee, stattdessen kamen mir diverse Mitbewerber entgegen, zu erkennen am rastlosen Blick und den knitterigen Annoncenseiten unterm Arm. In Nummer 7 roch es nach frischer Farbe und Teppichkleber. Die Wände waren cremefarben gestrichen, die Decken weiß, den Teppichboden kannte ich inzwischen nur zu gut: beige gestippt, eine Art Standardbelag in Wohnungen dieser Preisklasse. Allerdings war der hier ausnahmsweise nicht fleckig-muffig, sondern nigelnagelneu. Dreiflügelige Fenster, Himmel, eine kleine Küchenzeile, ein Schlafzimmer, in das mindestens zwei Futons passten, ein Bad mit Wanne, ein so genannter sunroom, vor dessen Scheiben der Südwind die Zweige einer knorrigen Akazie schüttelte. Meine Knie zitterten vor Aufregung. Genau hier wollte ich wohnen. Balkon und Meerblick waren längst von der Checkliste getilgt. Ich beugte mich über den Bewerbungsbogen. Referenz des letzten Vermieters? Ich versuchte mir vorzustellen, wie lange es wohl dauern würde, bis mein Hamburger Vermieter mir eine Sie-zahlte-immer-pünktlich-ihre-Miete-Bestätigung auf die Südhalbkugel geschickt hätte. Er würde es tun, irgendwann, warum auch nicht? Bis dahin allerdings wohnte in Nummer 7/63 längst jemand anderes. Letzter Arbeitsplatz, an dem Sie mehr als fünf Monate tätig waren? Das wurde ja immer besser. Ich beschloss, meiner Bewerbung eine Bankauskunft beizulegen und dazu den Schrieb einer Zeitung mit englischem Namen, der besagte, dass ich ihre heiß geliebte, feste Korrespondentin sei. Das stimmte zwar nicht ganz, sah aber gut aus. Und allmählich mussten schärfere Waffen her.

Ich wollte endlich eine Adresse haben, wollte morgens surfen, tagsüber arbeiten und zwischendurch viel Kaffee trinken und dabei aufs Meer schauen. Dieser Makler musste mich wollen. Mister Plumer war schlank, groß und trug einen schwarzen Anzug mit weißem Hemd, die Uniform aller männlichen Immobilienagenten in Sydney, bei 13 wie bei 30 Grad. Angelegentlich blätterte er meine Zettel durch und gab mir fast beleidigt den Kontostand wieder: Das dürfe er gar nicht sehen, „Datenschutz“, murmelte er und hob genervt die buschigen Augenbrauen. Der Financial-Times-Brief beeindruckte ihn schon eher. Ob ich denn genug Jobs für zwölf Monate hätte – so lange war nämlich die Mindestmietfrist. „Oh, äh, oh, well“, stammelte ich und log dann beherzt: „Of course“. Schier turmhohe Stapel von Aufträgen aller möglichen Magazine hätte ich in der Tasche, kaum zu überblicken. „Das ist eher Arbeit für zwei Jahre als für eins“, stöhnte ich rasant übertreibend. Wer hatte noch mal gesagt, Lügen seien am besten an ihren unnötig detaillierten Extra-Erklärungen zu erkennen? Egal, was wusste schon Tim Plumer vom deutschen Mediengeschäft?!

Er sah mich leicht amüsiert an, steckte den Papierkram in seine Aktenmappe und wurde etwas netter. Na, das sei ja schön für mich, wenn ich so gut zu tun hätte. Montag vor elf Uhr würde er gegebenenfalls anrufen. Die Entscheidung fälle im Übrigen nicht er, sondern der Besitzer. Auf seine Empfehlung hin natürlich. Jetzt lachte er tatsächlich. Klang das nicht ein bisschen höhnisch? Machte der sich über mich lustig? War er nicht vorhin mit dieser aufgerüschten Engländerin im so genannten sunroom verschwunden und hatte die Tür zugezogen? Musste man australische Makler eigentlich bestechen? Daran hatte ich noch überhaupt nicht gedacht! Ich grüßte unsicher und ging, als eine Art Orakel, nicht über die normale, sondern über die steile Feuertreppe. Dann schüttelte ich über meine Verschwörungsfantasien den Kopf. Langsam wurde ich neurotisch. Ganz eindeutig. Aber schließlich konnte ich nicht ewig im Hotel wohnen. Auch wenn es das allerreizendste Hotel mit dem allernettesten Dachgarten war, das ich kannte. Und auch wenn das Zimmer umsonst war, weil ich es mit dem allercharmantesten Israeli teilte, dem ich je begegnet war. Übrigens auch dem einzigen.

März

MEINE AUSTRALISCH-ISRAELISCHE EROBERUNG