Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Buchheim Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Cemetery Dance Germany SELECT '24 - LOVECRAFTIAN VIBES

- Sprache: Deutsch

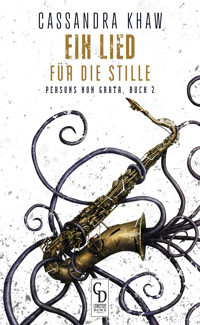

Eine Novelle aus der Welt von Hämmer auf Knochen, das für den British Fantasy Award und den Locus Award nominiert war und von Kameron Hurley als »ein weiter Sprung in das Blutige, das Seltsame und das Fantastische« bezeichnet wurde. Deacon James ist ein Bluesmusiker aus Georgia, ein schwarzer Mann mit Problemen, denen er nicht entkommen kann, und einer Musik, die ihn nicht loslässt. Seine Welt gerät aus den Fugen, als er auf einer Zugfahrt nach Arkham albtraumhafte Visionen von klaffenden Mäulern und gierigen Tentakeln hat. Er begegnet einem Verrückten namens John Persons, der behauptet, Deacon trage einen Samen in seinem Kopf, der die Welt zerstören könnte, sobald er keimt. Persons' irres Geschwätz verfolgt Deacon bis zum nächsten Gig, wo sein Saxophonspiel nicht nur das Publikum von den Stühlen reißt, sondern auch Monstrositäten aus anderen Dimensionen heraufbeschwört. Auf der Flucht trifft er auf ein Mädchen, das ebenfalls gefährliche Kräfte in sich birgt. Gemeinsam versuchen sie, Arkham zu entkommen, doch der Song in Deacons Kopf wird immer mächtiger, und bald wird er ihm nicht mehr entrinnen können. Publishers Weekly, starred review: »Khaw beweist Meisterschaft im Horror.« Victor LaValle: »Eine bewegende Geschichte über Musik, Monster und Trauer.« Alle fünf Bände der 24er-Ausgabe von Cemetery Dance Germany SELECT sind von Vincent Chong illustriert, haben illustrierte Vor- und Nachsatzpapiere sowie 3 Innenillustrationen. HINWEIS Gesamtausgabe & Farbschnitt: Die fünf Bände von Cemetery Dance Germany SELECT '24 - LOVECRAFTIAN VIBES sind ebenfalls als Gesamtausgabe im Sammlerschuber erhältlich. Die Hardcover der ersten Auflage der Gesamtausgabe werden einen digitalen Farbschnitt erhalten. Ein bestehendes CDG-SELECT-Abo (direkt beim Verlag) zählt ebenfalls in Bezug auf die erste Auflage der Gesamtausgabe mit Farbschnitt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 99

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

EinLiedfürdieStille

PersonsNonGrata

Buch 2

von Cassandra Khaw

Illustriert von

Vincent Chong

Aus dem Amerikanischen von

Tim Lemke

Grimma

Buchheim Verlag

2024

Deutsche Erstausgabe

ISBN: 978-3-946330-37-0

ISBN E-Book: 978-3-946330-38-7

ISBN Schuberausgabe: 978-3-946330-45-5

© 2024 Buchheim Verlag, Olaf Buchheim, Grimma

Alle Rechte vorbehalten

Cover & Illustrationen: Vincent Chong

Lektorat: Dr. Frank Weinreich

Satz im Verlag

www.buchheim-verlag.de

www.cemeterydancegermany.com

Titel der amerikanischen Originalausgabe:

A SONG FOR QUIET

Copyright © 2017 by Cassandra Khaw

Published by Arrangement with Zoe Khaw Joo Ee

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

EinLiedfürdieStille

PersonsNonGrata

Buch 2

Für meinen Papa, weil er mir beigebracht hat, wie man Geschichten erzählt.

Ich wünschte, du könntest die hier noch lesen.

INHALT

KAPITEL 1

KAPITEL 2

KAPITEL 3

KAPITEL 4

KAPITEL 5

KAPITEL 6

KAPITEL 7

KAPITEL 8

AUTOREN

ILLUSTRATOR

KAPITEL 1

Der Zug klappert wie die Zähne im Schädel eines Toten, als Deacon James gegen das Fenster sackt, den Hut tief ins Gesicht gezogen. Es fahren nur wenige mit ihm in dem breiten, orange beleuchteten Eisenbahnwaggon. Eine junge chinesische Familie, die Kinder wie Kätzchen auf dem Schoß der Erwachsenen zusammengerollt. Ein Bestatter in seiner Sonntagsuniform, gestärkter Kragen und goldene Manschettenknöpfe an jedem Ärmel. Zwei junge schwarze Frauen, die in sonorem Alt tratschen.

Stottern. Rasseln. Anziehen. Quietschen. Der Zug rattert weiter und singt eine Hymne des Verfalls. Deacon sieht auf, als die Zivilisation der Nacht ihre Endlosigkeit raubt – wie mit einem Pinsel hingetupfte Flecken des Lichts von auf dem Land verteilten Farmhäusern. In der Ferne liegt Arkham an einer dunklen Flussmündung, einem silbernen Flüsschen, das auf das Meer zufließt. Deacon seufzt und schließt seine Finger um den Griff seines Instrumentenkoffers. Die Reise war lang und einsam, geprägt von der Trauer um den Toten und Trauer um sich selbst. Jedes Kind weiß, dass es seine Eltern überleben wird, aber dieses Wissen ist kein Opiat, es kann die Sache nur lindern. Dieses Wissen kann nur für das Vertrauen sorgen, dass eines Tages alles wieder gut sein wird.

Aber noch nicht, noch nicht.

Was sich Deacon mehr als alles andere wünscht, ist, dass ihm jemand sagt, was man in dieser Phase zwischen der Verletzung und der Heilung tun soll – nicht mehr hier und noch nicht dort, während der Schmerz anfängt zu eitern. Was macht man, wenn die Beerdigung vorbei ist, aber das Herz immer noch gebrochen? Wenn all die Trauernden nach Hause gegangen sind, und man selbst bleibt zurück und starrt die Wand an? So verletzt und leer, dass man nicht weiß, ob man jeweils wieder man selbst sein wird.

Er atmet ein, atmet aus. Zieht die muffige, viel zu warme Luft aus der Heizungsanlage des Waggons in seine Knochen, bevor er sich entspannt. Immer nur eine Sekunde, ermahnt sich Deacon. Eine Minute. Eine Stunde. Ein Tag. Immer nur eine Woche auf einmal. Man muss jeden Moment so nehmen, wie er kommt, ansonsten wird man vor Sehnsucht verrückt. Er streicht mit den Fingern über das glänzende Holz. Ganz hinten in seinem Kopf spürt er wieder den Rhythmus von Musik. Sie ist heiß und feucht und salzig wie die Haut einer Geliebten und bettelt um Befreiung.

Aber das wäre rüde, oder? Deacon fährt über die Metallverschlüsse seines Koffers und die Stellen, an denen die Farbe ausgeblichen und abgeblättert ist, abgerubbelt von Schweiß und Fingerspitzen. Im Waggon sitzen Nachtreisende, die einfach nur nach Hause wollen. Ist er kaltblütig genug, um ihre Nachtwache zu unterbrechen?

Die Musik in seinem Kopf zieht an, eifrig und invasiv. Es wäre ja keine Bestrafung. Kann es gar nicht sein. Immerhin kann Deacon singen wie ein Spatz auf dem Dach, zumindest hat man ihm das gesagt. Es wäre gut, säuselt die Melodie zischend. Es würde dir und ihnen guttun.

»Warum nicht?«, sagt Deacon zu niemand Bestimmtem und spürt die Stille. Seine Stimme ist fest und stark, erschallt aus der Tiefe seiner Brust wie der Bass eines Predigers am Sonntag. Einige werfen ihm verstohlene Blicke zu, aber niemand spricht, weil sie zu müde von der Reise sind. Warum nicht, singt die Musik gefühlvoll. Ein ansteckendes Echo drückt von hinten gegen sein rechtes Auge. Obwohl er niemandem sagen könnte, wieso, weiß Deacon, dass der Druck nachlassen wird, sobald er anfängt zu spielen, sobald er Gefühle in Töne verwandelt. Dass sein Schmerz aufhören wird – für eine kleine Weile.

Und wäre es das nicht wert?

Warum nicht, denkt Deacon erneut, ein wenig schuldbewusst, öffnet den Koffer … und das Kupfer seines Saxofons glänzt golden im gedämpften Licht des Zugs. Die Musik in seinem Kopf wird lauter und beharrlicher.

Oh Death von Dock Boggs. Wie wäre es damit? Etwas Leichtes und Trauriges, nicht zu aufdringlich. Seinem Vater hätte die darin liegende Ironie gefallen. Deacon legt die Lippen um das Mundstück und die Finger auf die Tasten. Er pustet.

Aber die Töne, die herauskommen, sind nicht schön, sondern voller Zähne. Als wäre das Lied ein Hund, der fressen muss, und Deacon ist der Knochen, den er festhält. Als wäre es hungrig. Diese Beschreibung kommt Deacon blitzartig in den Sinn, das verrückte Jaulen eines Gedankens, bevor das Lied ihn sich schnappt und komplett verschlingt.

Roh, ungleichmäßig synkopiert, ist die Musik ein Wirrwarr brummender Noten, die ineinander übergehen wie bei einem Mann, der ein Gebet vor sich hin murmelt. Kurzfristig wundert sich Deacon, wo er sie gehört hat, wo er sie aufgeschnappt hat, weil sich in dieser Musik nichts bekannt anhört. Keine Spur von Blues, keine Andeutung von Folk, noch nicht einmal das betrunkene Gelächter des Großstadtjazz oder das Donnern des Gospels. Nur ein harter Klumpen Sehnsucht, der sich wie Gräten in seinem Hals verfängt, während er spielt, spielt und spielt – Improvisation nach Improvisation in dem verzweifelten Versuch, die Basslinie in bekannte Gefilde zu bugsieren.

Aber das Lied gibt nicht nach. Stattdessen zerrt es ihn mit sich hinab. Hinab, hinab und tief unter die Arpeggios unbekannter Akkorde. Und Deacon spielt weiter nach seiner Melodie, ein besessener Mann, die Lungen erzittern bei jedem neuen Refrain, selbst als die Musik sich von einem hypnotischen Adagio zu einer krachenden, sinnlosen Lawine von Noten wandelt. Es gibt nur noch Musik und ein Feuer, das sich durch ihn frisst, und trotzdem kann Deacon irgendwie

einfach

nicht

aufhören.

Die Lichter flackern und wackeln, Ketten rasseln.

Und plötzlich gibt es nichts mehr, was man beenden könnte, denn es ist vorbei und er ist frei. Deacon sackt auf seinem Sitz zusammen, seine Kehle schäumt immer noch von der Erinnerung an den Krach. Seine Finger brennen. Die Haut ist rot geworden und wirft Blasen. Er weiß, dass die Blasen am Morgen prall vor Eiter und seine Finger nutzlos sein werden, bis er die Blasen aufsticht und die Flüssigkeit herausdrückt. Trotzdem ist das Lied immer noch da, pulsiert wie ein Kater nach zu viel Schnaps; natürlich mittlerweile weniger intensiv und leise genug, um es für ein paar Stunden zu ignorieren. Aber es ist immer noch da, wartend.

Er leckt sich über die Lippen. Als er aufwuchs, hatte Deacon keinerlei Interesse an irgendeiner Art Droge, außer denjenigen, die man als Shuffle-Rhythmus mit acht Noten schreiben konnte. Aber er hatte Freunde, die der Versuchung von Betäubungsmitteln erlegen waren. Sie hatten ihm immer das Gleiche erzählt: Wenn sie nicht high waren, würde das Verlangen an ihnen nagen wie ein ausgefallener Zahn. So fühlte sich diese neue Musik an.

Falsch.

Unrein.

Deacon schaudert. Plötzlich wird er den Gedanken nicht mehr los, dass sich etwas durch seinen Schädel graben könnte, etwas Unheiliges, Unersättliches; der Hunger eines glänzenden schwarzen Käfers, der ihn verschlingen und kein bisschen klüger zurücklassen wird. Dieses Bild ist so lebendig, dass Deacon aufsteht und von seinem Sitz weggeht. Sein Atem ist flach und fühlt sich an wie Splitter, die in der Membran seines Mundes stecken bleiben.

Luft, denkt er. Er braucht Luft. Wasser. Er muss irgendwo anders hin, sich bewegen, fort von dem Horror, der sich am Rand seines Geistes festklammert wie ein Albtraum aus der Kindheit. Und als Deacon voller Schrecken durch das Abteil stolpert, kommt es ihm fast so vor, als könnte er die Musik lachen hören.

__________

Dies ist es, was Deacon in den Fenstern sieht, als er sich von Waggon zu Waggon schlängelt:

Eins: die Landschaft, die zu proteischen Formen verschwimmt. Gezackte Bergspitzen verdicken sich zu Mauern, Täler zerspringen zu Schluchten, schwarze Pinien zerschmelzen zu zerklüfteten Prärien. Im Himmel schwärmen die Sterne, eine Infektion von Weiß, Tausende verstreute Augen. Hier gibt es nichts Menschliches, keine Spur von menschlichem Einfluss. Nur Nacht, nichts als Schwärze.

Zwei: sein Gesicht, das sich im kalten Glas spiegelt. Er sieht dünner aus, als er es in Erinnerung hatte, leidgeplagt, die Wangenknochen haben nichts Weiches mehr an sich. Seine Augen sehen alt aus, weil er seinen Pa begraben und seine Mutter gehalten hat, während sie an seiner Schulter Wünsche geheult hat, dass der Mann, den sie liebt, wieder aus dem Grab auferstehen und dorthin zurückkehren solle, wo er hingehört, sicher in ihre Arme.

Drei: Münder, zahnlos, zungenlos, öffnen sich hinter den Fenstern wie Wunden auf dem Rücken eines Leprakranken. Sie füllen die durchsichtigen Scheiben aus, bis es nichts mehr gibt als schmatzende Lippen und feuchte Kehlen.

__________

»Was zur Hölle …«

Deacon tritt vom Fenster zurück und stolpert fast durch die halb offene Tür einer Privatkabine – eine Dreistigkeit, die ihm wüste Beschimpfungen seitens der Insassen einbringt. Er stottert eine Bitte um Entschuldigung, bringt sie allerdings nicht zu Ende. Ein hochgewachsener Cowboy steht auf und stößt ihn zurück in den Gang – eine Geste, die gänzlich affenartig wirkt, mit den ausgebreiteten Armen und dem herausgestreckten Brustkorb unter der herunterhängenden Krempe seines Huts. Deacon starrt ihn an, die Finger fest um den Griff seines Koffers gelegt, der Körper angespannt.

Er war unvorsichtig. Er hätte nicht unvorsichtig sein sollen. Er weiß genau, dass er besser nicht unvorsichtig sein sollte, aber die Waggons sind nicht annähernd so gut unterteilt, wie sie es sein könnten, die Wandvertäfelung ist zu unauffällig, zu verschämt für ihren Zweck. Oder vielleicht, vielleicht, denkt Deacon und blickt zurück, hat er es irgendwie versaut, weil er zu sehr in seine Trauer vertieft war. Er atmet scharf ein, die Luft zischt zwischen seinen Zähnen.

Der Mann will das N-Wort ausstoßen, die Silben verzerren sein Gesicht zu einer Grimasse, und Deacon kann es beinahe schon laut hören. Immerhin hat er es längst zehntausend Mal zuvor gehört und weiß deshalb im Voraus, dass es kommen wird. Gesungen, ausgespuckt oder mit einem Engelslächeln geflüstert. Jede Variation der Aussprache, jede Form der Entschuldigung, jede Erklärung, warum es nichts anderes ist als eine Bezeichnung für Leute wie ihn, völlig unschuldig. Ja, Deacon hat das alles schon gehört.

Fünfunddreißig Jahre auf Gottes grüner Erde sind mehr Zeit als genug, um den Hass der anderen in dein tiefstes Inneres zu gravieren. Erst als der Mann lächelt, das Grinsen eines Hundes mit langen Zähnen, beginnt ein Schauer den langen Rücken des Bluesmans hinunterzulaufen.

»Du hast unsere Whiskeyflasche zerschlagen.«

»Das wollte ich nicht, Sir.« Höflichkeit, weich wie Karamell, ebenso harmlos und süß. Es ist seine beste »Ich will keinen Ärger, Sir«-Stimme, erprobt in zu vielen langen Nächten, in denen er Betrunkenen ihre schlechten Entscheidungen auszureden versuchte. Die erwähnte Flasche rollt zwischen sie, ungebremst und unbeschädigt. Aber Deacon sagt trotzdem: »Ich komme gern für den Schaden auf.«

Eine Lüge, in deren Folge er hungern wird, aber an Hunger ist der Bluesman ja gewöhnt. Und außerdem steht ja ein Gig an. Nur ein kleiner, klar, und halb aus Sentimentalität – Deacon und sein Vater wollten da spielen, bevor alles den Bach runtergegangen ist.

So oder so, Geld ist Geld ist Geld, und ein mit Nachtschwärmern vollgestopfter Diner ist ebenso gut wie jeder andere Ort. Wenn er Glück hat, bekommt er dort sogar etwas zu essen, Stapel von Buttermilchpfannkuchen oder allzu knusprigen Speck – was immer sie auch übrig haben, all die Essen, die zurückgehen, weil irgendeine Zutat fehlt oder zu viel ist.