8,99 €

Mehr erfahren.

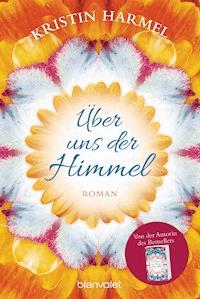

- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Eine große Liebe in Paris zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ...

New York 1939: Die junge Amerikanerin Ruby liebt das Leben und die Liebe. Als sie den Franzosen Marcel kennenlernt, ist es sofort um sie geschehen – überglücklich nimmt sie seinen Heiratsantrag an und zieht mit ihm nach Paris. Doch die Deutschen haben Frankreich besetzt, und die Lebensbedingungen sind schwierig. Auch Rubys Ehe verläuft kompliziert, denn Marcel scheint etwas vor ihr zu verbergen. Der einzige Halt für Ruby ist die Nachbarstochter Charlotte. Als Marcel den Krieg nicht überlebt, bricht für Ruby eine Welt zusammen. Bis eines Tages ein junger Mann vor ihrer Tür steht – eine Begegnung, die alles verändern wird ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 507

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Buch

New York 1939: Die junge Amerikanerin Ruby liebt das Leben und die Liebe. Als sie den Franzosen Marcel kennenlernt, ist es sofort um sie geschehen – überglücklich nimmt sie seinen Heiratsantrag an und zieht mit ihm nach Paris. Doch die Deutschen haben Frankreich besetzt, und die Lebensbedingungen sind schwierig. Auch Rubys Ehe verläuft kompliziert, denn Marcel scheint etwas vor ihr zu verbergen. Der einzige Halt für Ruby ist die Nachbarstochter Charlotte. Als Marcel den Krieg nicht überlebt, bricht für Ruby eine Welt zusammen. Bis eines Tages ein junger Mann vor ihrer Tür steht – eine Begegnung, die alles verändern wird …

Autorin

Kristin Harmel ist Autorin und Journalistin. Ihre Bestseller Solange am Himmel Sterne stehen, Über uns der Himmel und Heute fängt der Himmel an waren in Deutschland große Erfolge und verzauberten auch weltweit viele Leserinnen. Auch ihr neuester Roman Ein Ort für unsere Träume erzählt wieder eine bewegende Geschichte von Liebe und Verlust. Kristin Harmel lebt mit ihrem Mann und dem gemeinsamen Sohn in Orlando, Florida.

Von Kristin Harmel bereits erschienen:

Solange am Himmel Sterne stehen

Über uns der Himmel

Heute fängt der Himmel an

Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag

Roman

Deutsch von Veronika Dünninger

Für Holly Root, Abby Zidle und Kristin Dwyer.Ihr drei habt in der letzten Zeit große Karriereentscheidungen getroffen und euch neuen Herausforderungen gestellt. Ich bin so stolz auf euch – und so dankbar für eure professionelle Unterstützung und eure wundervolle Freundschaft.Ich schätze mich so glücklich, euch in meinem Leben zu haben.Dieses Buch ist für euch alle, die ihr stark genug wart, für das einzutreten, an das ihr glaubt – im Kleinen wie im Großen. Schon kleinste Akte der Tapferkeit machen die Welt zu einem besseren Ort. Möget ihr immer den Mut haben, eurem Herzen zu folgen.

Kapitel 1

März 2002

Sie schläft neben mir, ihre schmale Brust hebt und senkt sich sanft, und ich vermisse sie schon jetzt.

Der Sand in der Sanduhr ist fast durchgelaufen, rinnt unerbittlich zum Ende hin. Die Zeit reicht nie, nicht wenn ein Mensch ein Teil von einem geworden ist. Wir hatten Glück, den Krieg zu überleben, meine Frau und ich, und nicht ein Tag verstreicht, an dem ich nicht an die denke, die wir verloren haben. Ich weiß, dass es gierig ist, nur noch eine Woche, einen Monat, ein Jahr mehr mit ihr zu wollen, wenn uns schon so viel Zeit gegeben wurde. Das letzte halbe Jahrhundert war ein Geschenk, das wir nie erwartet haben, vielleicht auch eines, das wir gar nicht verdient haben.

Trotzdem kann ich nicht loslassen. Ich kann mir meine Welt ohne sie nicht vorstellen, denn mein Leben begann im Grunde erst an dem Tag, an dem wir uns begegneten. Aber ich bin machtlos, sie in diesem Moment zu beschützen, genau wie ich es vor all den Jahren in Paris war, auch wenn ich mir sowohl damals als auch jetzt vorzumachen versuchte, ich hätte eine gewisse Kontrolle.

Ich stehe leise auf, vorsichtig, um sie nicht zu stören. Wenn sie aufwacht, wird der Schmerz wiederkommen, daher bin ich froh, dass sie im Moment Frieden hat, auch wenn ich mich nach ihrer Gesellschaft sehne.

Mühsam gehe ich in die Küche, erhitze Wasser in unserem elektrischen Wasserkocher, gieße etwas Earl-Grey-Tee auf und trete hinaus auf die Veranda vor dem Haus. Es ist März, daher ist die Luft frisch, so frisch, wie sie hier im Antelope Valley, knapp hundert Kilometer nördlich von Los Angeles, sein kann. Ich starre in den nebligen Morgen, und mir stockt der Atem, als ich sie sehe: die ersten Blüten des Jahres. In den kommenden Wochen werden die Felder leuchten, gelb, orange, rot. Meine Frau wird bis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr am Leben sein, aber wenigstens bleibt ihr eine letzte Morgendämmerung vor der Mohnblumensaison.

»Danke«, sage ich, während ich den Blick nach oben hebe, dorthin, wo sich Gott meiner Vorstellung nach befinden muss. »Danke für das hier.«

Ich spreche in letzter Zeit oft zu Gott, was seltsam ist, denn während des Krieges hätte ich vielleicht behauptet, dass Er nicht existiert. Aber seither habe ich mich selbst damit verblüfft, dass ich langsam den Weg zum Glauben zurückgefunden habe. Es begann mit unserer Tochter Nadia, denn es lässt sich nicht leugnen, dass sie ein Wunder war. Und als sie selbst drei gesunde Kinder bekam, glaubte ich noch ein bisschen mehr. Als unsere Enkelkinder uns Urenkel schenkten und meine Frau und ich noch immer hier waren, blieb mir keine andere Wahl, als eine höhere Macht anzuerkennen.

Andererseits hatte ich auf irgendeiner Ebene vielleicht die ganze Zeit gewusst, dass Er da war, denn welche andere Erklärung hätte es dafür geben können, dass meine Frau und ich einander vor all den Jahren in dem damals herrschenden Chaos fanden?

Während ich über die wogenden Felder hinausblicke, sehe ich unser Leben vor mir, wie unsere Tochter im Sonnenlicht herumwirbelt, unsere Enkelkinder einander zwischen den Blüten jagen. Ich schlürfe meinen Tee und blinzele ein paarmal, um meinen Blick zu klären. Es ist beschämend, wie emotional ich in letzter Zeit geworden bin. Männer sollen nicht weinen, schon gar nicht Männer meiner Generation. Aber wenn es um die Liebe meines Lebens geht, bin ich machtlos gegen die Flut.

Ich trinke meinen Tee aus und gehe zurück ins Haus, um nach ihr zu sehen. Sie sollte noch schlafen, aber sie liegt mit offenen Augen im Bett, den Kopf zur Tür gewandt. Sie ist noch immer schön, selbst im hohen Alter, selbst während sie dem Krebs erliegt, den wir zu spät entdeckt haben. »Guten Morgen, Liebster«, sagt sie.

»Guten Morgen, mein liebes Mädchen.« Ich zwinge mich zu einem Lächeln.

»Blühen die Mohnblumen schon?«

Ich nicke, und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Ich weiß, dass es Tränen des Glücks sind, und ich teile ihre Freude. »Nur eine im Moment«, antworte ich. »Aber die anderen werden nicht lange auf sich warten lassen.«

»Welche Farbe, Liebster? Welche Farbe hat die erste?«

»Rot. Die erste Mohnblume der Saison ist rot.«

»Natürlich.« Sie legt sich lächelnd zurück. »Natürlich ist sie das.«

Wir sehen einander lange an. Ihr in die Augen zu blicken, spült die Jahrzehnte jedes Mal hinweg und bringt mich zurück zu dem Tag, an dem ich sie zum ersten Mal sah.

»Ich muss dich um etwas bitten«, sagt sie leise.

»Ja.« Ich weiß, was es ist, noch bevor sie die Worte ausspricht.

»Ich will nur noch ein einziges Mal auf den Hügel hinaufgehen. Bitte.«

»Ich werde dich hinbringen.« Meine Kraft hat im Laufe der Zeit nachgelassen; ich hatte letztes Jahr einen Herzinfarkt, und seitdem bin ich nicht mehr der Alte. Aber ich wusste, dass das der letzte Wunsch meines lieben Mädchens sein würde, und ich werde ihn erfüllen, was immer es erfordert. »Wir können gehen, wenn du bereit bist. Aber lass uns noch ein paar Tage länger warten, bis die Mohnblumen in voller Blüte stehen.« Natürlich ist die Bitte zum Teil egoistisch; ich will ihr einen Grund geben, noch ein bisschen länger durchzuhalten, bei mir zu bleiben.

Sie lächelt. »Ja, du hast recht.« Ihre Kraft schwindet bereits, ihre Augenlider werden schwer, ihr Blick verschwommen. »Aber sie sollte hier sein, nicht ich«, flüstert sie nach einem Moment. »Es hätte immer sie sein sollen.« Ich weiß genau, von wem sie spricht: ihrer besten Freundin, die wie eine Schwester für sie war, und die wir vor all den Jahren so sinnlos verloren haben.

»Gott hat einen Plan, mein Liebling.« Ich kann nicht sagen, was ich eigentlich meine: dass ich dankbar bin, dass es meine Frau war, die überlebt hat. Es ist egoistisch, entsetzlich, so etwas zu denken, oder? Niemand hätte überhaupt sterben sollen. Aber das Schicksal spielt nicht immer fair.

»Ich werde sie bald wiedersehen.« Ihre Stimme ist so schwach, dass ich sie kaum hören kann, als sie hinzufügt: »Auf der anderen Seite. Das werde ich doch, oder?«

»Geh noch nicht«, sage ich. »Bitte nicht.« Während sie wieder in den Schlaf gleitet, lasse ich mich auf den Stuhl neben ihr sinken und beginne zu weinen. Ich weiß nicht, wie ich ohne sie leben soll. Seit dem Tag, an dem ich ihr begegnet bin, war alles nur für sie. Mein ganzes Leben. Meine ganze Existenz. Ich weiß nicht, wie ich Abschied nehmen soll.

Kapitel 2

Dezember 1938

Als Ruby Henderson Marcel Benoit zum ersten Mal sah, wusste sie, dass ihr Leben sich verändern würde.

Als sie an einem feuchten und frostigen Donnerstagnachmittag in das Café Claude auf der Westseite des Central Parks schlenderte, hatte sie sich lediglich aufwärmen wollen. Es war drei Tage vor Weihnachten, und sie war die eisigen Winter des Nordostens noch immer nicht gewohnt. Die durchdringende Kälte half auch nicht gegen ihr Heimweh. Sie hatte sich für die Semesterferien kein Ticket zurück nach Südkalifornien leisten können, aber ihre Eltern zu sehen, hätte die Einsamkeit vielleicht ohnehin nur noch verschlimmert. Außerdem war es Ruby selbst gewesen, die vor fast vier Jahren darauf bestanden hatte, dass es eine gute Idee war, ihre kleine Wüstenstadt zu verlassen, um in Manhattan zu studieren. Ich bin auf der Suche nach einem großen Leben, hatte sie mit allem Selbstbewusstsein, das sie aufbringen konnte, verkündet. Und mitten im Nirgendwo werde ich es nicht finden.

Aber jetzt, umgeben von Müttern, die die Hände fröhlicher Kinder in dicken Jacken hielten, und mit Weihnachtsliedern und dem Geruch gerösteter Kastanien in der Luft, wünschte sie unwillkürlich, sie wäre nicht so allein. Während ein paar Schneeflocken von dem grauer werdenden Himmel zu schweben begannen, wandte sie den Blick seufzend vom Fenster ab und vertiefte sich wieder in Fitzgeralds Die Schönen und Verdammten. In einem guten Buch konnte sie immer Trost finden.

Sie hatte eben einen Schluck von ihrem schwarzen Kaffee genommen, als die Cafétür aufging und eine kräftige Windböe einen Mann in einem schwarzen Wollmantel hereinwehte. Er nahm seinen Hut ab, unter dem ein dichter Schopf dunkler Haare und gemeißelte Züge, die sie ein wenig an Cary Grant erinnerten, zum Vorschein kamen. Ruby stockte der Atem, während sie ihn anstarrte. Er hatte irgendetwas an sich, irgendetwas Mysteriöses und Magnetisches, das es ihr unmöglich machte wegzusehen.

Der Blick des Mannes landete auf ihr, und er lächelte ein langsames, vollkommenes Lächeln. Er bahnte sich leicht humpelnd einen Weg zu dem Tisch gegenüber ihrem und setzte sich, legte seinen Mantel ab, unter dem ein tadellos geschnittener marineblauer Anzug zum Vorschein kam. »Na, hallo«, sagte er, als würden sie sich einen Tisch teilen, als wäre er nur wegen ihr hier. Sie glaubte, die Spur eines Akzents herauszuhören. Er war jung, nicht mehr als vier oder fünf Jahre älter als sie.

»Hallo.« Sie bemühte sich um einen beiläufigen Ton, als passierte ihr so etwas ständig, aber sie befürchtete, dass ihre glühenden Wangen sie verrieten.

»Ich bin Marcel Benoit.« Die Art, wie er sie ansah, gab ihr das Gefühl, als wären sie die einzigen Menschen auf der Welt.

»Ruby Henderson.«

»Warten Sie auf jemanden?« Ja, er hatte eindeutig einen Akzent, kultiviert und exotisch. Britisch vielleicht? Nein, das war es nicht.

Ruby holte tief Luft und erwiderte das Mutigste, was sie je zu einem Mann gesagt hatte. Es war schließlich bald Weihnachten, und sie hatte nichts zu verlieren. »Vielleicht habe ich ja auf Sie gewartet.«

Sein Lächeln wurde langsam breiter. »Na ja, wenn das so ist, darf ich mich vielleicht zu Ihnen setzen?«

Ruby nickte, und er erhob sich, griff nach seinem Mantel und Hut und nahm ihr gegenüber Platz. Er roch nach Pfeifentabak, süß und würzig, und von Nahem konnte sie zwei winzige Sommersprossen genau unter seinem rechten Auge sehen. Seine Augenbrauen waren dicht und dunkel, und seine Nase und Wangenknochen sahen aus, als wären sie aus Marmor gemeißelt.

»Ich habe eben mein Schicksal dafür verflucht, dass ich über die Feiertage so weit weg von zu Hause gestrandet bin«, sagte er, während er sie ansah. »Aber jetzt denke ich, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist.«

»Woher sind Sie?«

»Paris.«

Natürlich war er das. Jetzt erkannte sie den Akzent, die Art, wie er sich benahm, seine Kleidung. Er war viel zu stilvoll, um von irgendwo anders zu sein.

»Sie lesen Fitzgerald, sehe ich«, fuhr er fort. »Er ist ein großer Fan meiner Stadt.«

»Oh, das bin ich auch. Nicht dass ich je dort war. Aber ich habe immer davon geträumt. All meine Lieblingsschriftsteller haben Zeit dort verbracht, wissen Sie. Hemingway. Gertrude Stein. Fitzgerald natürlich. Was hätte ich nicht dafür gegeben, ihren Samstagssalons anzugehören!« Auf einmal kam sie sich albern vor; sie hatte nicht so jung, so naiv klingen wollen.

Aber er schien es nicht zu bemerken. »Ah ja, in der Rue de Fleurus. Ich kenne sie gut. Mein Vater war ein Gönner von Matisse.«

»Henri Matisse? Dem Maler?«

»Ja. Er und mein Vater kannten sich vor dem Weltkrieg. Tatsächlich hat er meinen Vater ein paarmal mit zum Salon von Madame Stein genommen.«

»Ist Ihr Vater Künstler?«

»Nur Kunsthändler, leider. Er ist vor ein paar Jahren gestorben.«

»Das tut mir sehr leid.« Ein bedrückendes Schweigen senkte sich über sie, und Ruby war froh, als die Bedienung an ihren Tisch kam, um Marcels Wünsche zu notieren. Er bestellte eine Tasse schwarzen Kaffee und fragte Ruby, ob sie sich ein Stück Apfelkuchen mit ihm teilen würde. Während die Bedienung sich entfernte, wunderte sich Ruby, wie sie beide so schnell so vertraut miteinander werden konnten, sich ein Dessert zu teilen. Nicht dass sie etwas dagegen hatte.

»Was tun Sie hier in New York?«, erkundigte sie sich.

Er musterte sie einen Moment. »Ich dachte, ich sei geschäftlich hier. Aber jetzt wird mir bewusst, dass ich aus einem völlig anderen Grund hier sein könnte.«

»Und der wäre?«

Er beugte sich vor und sah ihr in die Augen. »Vielleicht um die Frau meiner Träume zu treffen.«

Sie heirateten im Juni in der Kirche ihrer Familie in Kalifornien, kurz nachdem Ruby ihren Abschluss gemacht hatte, und im Juli lebte sie bereits in Paris. Marcel hatte anfangs nichts davon erwähnt, dass man von seiner weitläufigen Wohnung in der Rue Amélie, die er von seinen Eltern geerbt hatte, die Spitze des Eiffelturms sah, oder dass sich in ihrem Gebäude eine winzige Kunstgalerie namens La Ballerine befand, deren schmale Schaufenster mit einer wechselnden Auswahl wunderschöner Gemälde und Skulpturen zum Thema Ballett hiesiger Künstler gefüllt waren. Er hatte ihr nichts von der halb blinden und völlig tauben Madame Lefèvre erzählt, die mehr schlecht als recht als Concierge des Gebäudes diente, oder wie am Sonntagmorgen Kirchenglocken durch die Straßen hallten, ein Konzert wunderschöner Klänge. Diese Details erweckten ihre neue Welt zum Leben.

Ihre Eltern hatten nicht gewollt, dass sie fortging, aber Rubys Entschluss stand bereits fest. Sie liebte Marcel, und sie würde sich ein Leben mit ihm aufbauen. Dieses Leben würde in Paris stattfinden, jedenfalls vorläufig, und auch wenn sie ihre Eltern schrecklich vermisste, war sie erpicht auf ein Abenteuer, etwas, um die Grenzen der kleinen Welt, die sie gekannt hatte, zu erweitern.

»Es ist nicht die Größe deiner Welt, die mir Sorgen bereitet«, hatte ihr Vater mit grauem Gesicht erwidert, als sie es ihm ein paar Tage vor der Hochzeit sagte. »Europa ist ein Pulverfass, Liebes. Ich war im Weltkrieg dort. Der Kontinent hat eine kurze Lunte, und es braucht nur jemanden, der sie anzündet. Hitler, scheint es, hält ein Streichholz in der Hand.«

Ruby hatte den Kopf geschüttelt. Schließlich las sie die New York Times; sie verstand die Politik Europas. »Nein, Vater. Man hat Deutschland Zugeständnisse gemacht. Jetzt, wo sie das Sudetenland bekommen haben …«

Ihr Vater hatte ihr das Wort abgeschnitten. »Das wird nicht genug sein.«

Sie war sich sicher, dass er übervorsichtig war. »Keine Sorge, Vater. Ich werde sehr bald für einen Besuch zurückkommen.«

Er hatte sie lange angesehen, bevor er nickte. »So Gott will.«

Und jetzt war Ruby hier und unterstrich ihren Standpunkt, indem sie ein ausgelassenes Leben in der Stadt führte, von der sie immer geträumt hatte. Sie und Marcel tranken Champagner in den elegantesten Cafés, besuchten die elegantesten Partys, trugen die eleganteste Mode. Seine Tätigkeit als Kunsthändler für die Firma, die sein Vater gegründet hatte, war einträglich und führte sie in die elitärsten Kreise von Paris. Zugegeben, Ruby verwendete ihr Lehrdiplom nicht, aber sie war überzeugt, dass sie etwas Besseres tat: Sie saugte das Leben auf. Wenn sie eines Tages Lehrerin wurde, würden ihre Erfahrungen ihr nur nützen. Oder vielleicht war es ihr ja auch bestimmt, irgendetwas anderes zu tun, irgendetwas Außergewöhnliches, hier in Frankreich. Die Zukunft stand weit offen.

Paris fühlte sich mit Sicherheit nicht wie eine Stadt an der Schwelle des Krieges an, wie ihr Vater sie gewarnt hatte, aber im Laufe der Monate bekam sie allmählich das Gefühl, dass Deutschland sich nur schlafend stellte. Es machte Ruby zunehmend beklommen. War es möglich, dass die Worte ihres Vaters doch einen Funken Wahrheit enthielten?

»Es geht uns gut«, erklärte Marcel jedes Mal entschieden, wenn Ruby das Thema anschnitt. »Du solltest dir nicht so sehr den Kopf zerbrechen.« Er weigerte sich, mit ihr über Politik zu diskutieren, was sie ärgerte. Hatte er nicht von Anfang an gewusst, dass sie sich für das Weltgeschehen interessierte? Er hatte einmal gesagt, das sei eines der Dinge, die er an ihr liebte. Aber jetzt schien er es vorzuziehen, sie mit zu prächtigen Partys und Bällen zu nehmen, wo sie still an seinem Arm zu funkeln hatte. Und auch wenn sie ihre Freude an den Festlichkeiten hatte, fühlte sie sich allmählich, als würden sie lediglich eine Fassade aufrechterhalten. Manchmal dachte sie, die Stadt würde dasselbe tun.

»Ich glaube, der Krieg kommt, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Marcel«, sagte sie, als sie eines späten Augustabends von einem Ball im Hôtel Salé am rechten Seineufer nach Hause fuhren. Das prunkvolle Fest war von einer amerikanischen Erbin gegeben worden, und Ruby fühlte sich bestärkt, nachdem sie den Abend unter anderen im Ausland lebenden Landsleuten verbracht hatte, die sich tatsächlich dafür interessiert hatten, ihre Meinung zu hören. »Wir können nicht länger einfach den Kopf in den Sand stecken.«

»Ich würde dich niemals irgendeiner Gefahr aussetzen, mein Schatz.« Marcel sah sie nicht an.

»Aber bist du denn gar nicht besorgt? Ein Krieg würde alles verändern. Was, wenn Hitler sich Paris als Feder an seinen Hut stecken will?«

Ihr Wagen fuhr die Rue de Grenelle hinunter, brachte den Schatten des Eiffelturms in Sicht. »Und was für eine entzückende Feder das wäre«, murmelte Marcel, während er für einen Moment auf den Turm starrte, ein Geist vor dem mondbeschienenen Himmel. »Aber das werden wir nicht zulassen, Schatz.«

»Wer wird das nicht zulassen? Die französische Regierung tut doch offenbar nichts, als Zugeständnisse zu machen, und die Armee ist nicht bereit.« Der Wagen bog in die Rue Amélie ein und kam dann zum Stehen.

Marcel stieg aus und öffnete Ruby die Tür. »Du solltest nicht so viel von Dingen lesen, die du nicht verstehst. Vertraust du mir denn nicht?«

Sie kniff die Lippen zusammen. Sie wollte ihm sagen, dass sie es sehr wohl verstand, dass sie klüger war, als er ihr in letzter Zeit zugestehen wollte. Wann hatte er eigentlich aufgehört, ihr zuzuhören? Aber es war spät, ihr Kopf drehte sich von dem Champagner, und auf einmal war sie erschöpft. »Natürlich vertraue ich dir«, sagte sie, während Marcel die prunkvolle rote Tür zu ihrem Gebäude aufhielt und die Treppe voran zu ihrer Wohnung im ersten Stock ging. »Es ist Hitler, dem ich nicht vertraue.«

»Na ja, zum Glück«, bemerkte Marcel, während er ihre Wohnungstür aufschloss, »bist du nicht mit ihm verheiratet.«

Weniger als einen Monat später traf am ersten September die Nachricht ein, dass Hitlers Truppen in Polen einmarschiert waren und die französische Armee mobilisiert wurde. Zwei Tage später befanden sich Frankreich und seine britischen Verbündeten offiziell im Krieg mit Deutschland. Und auch wenn das Leben in Paris weiterging und es in den Theatern und Cafés von Leuten wimmelte, die verzweifelt versuchten, der heraufziehenden Realität zu entkommen, ließ sich nicht länger leugnen, dass die Finsternis vor den Toren lauerte.

»Die Maginot-Linie wird halten«, wiederholten die Pariser immer wieder, während die Verzweiflung in ihren Augen glänzte. Auch Ruby wollte gern glauben, dass die befestigten Grenzen sicher waren. Aber sie hatte sich selbst Sand in die Augen gestreut, bevor sie hierherkam. Und jetzt wusste sie, dass sie keine andere Wahl hatte, als nach vorn in die Zukunft zu blicken, ganz gleich, ob ihr der Anblick gefiel oder nicht.

Kapitel 3

Dezember 1939

Chanukka war dieses Jahr früh, und Charlotte Dacher schien es, als ob der Feiertag selbst sich vielleicht beeilte, um schneller als sonst stattzufinden. Vielleicht wurde auch er von einer düsteren Vorahnung der Zukunft heimgesucht.

Papa nannte das natürlich lächerlich. Chanukka schien nur deshalb früh zu sein, weil der fünfundzwanzigste Tag des Monats Kislew im hebräischen Kalender früher als sonst auf den Kalender fiel, den der Rest der Welt verwendete. »Chanukka ändert sich nie«, erklärte er entschieden, und Charlotte widerstand dem Drang, das Gesicht zu verziehen, denn Papa schien nie zu glauben, dass sich irgendetwas änderte. Selbst angesichts der erschreckenden Nachrichten über die Behandlung der Juden in Deutschland und Polen, über die Charlottes Freundinnen in der Schule tuschelten, kniff er nur die Lippen zusammen und erklärte: »Aber das hier ist Frankreich. Wir sind jetzt Franzosen. Daran wird sich nichts ändern.«

Aber stimmte das wirklich? Die meiste Zeit dachte Charlotte nicht viel über Religion nach. In letzter Zeit jedoch hatten ein paar der anderen Kinder sie beschimpft, hatten sogar gesagt, sie hätte eine große Nase, was lächerlich war, denn ihre Nase war genauso groß wie die von Thérèse Petit, und jeder wusste, dass Thérèse Petit das schönste Mädchen der Schule war, und eine Katholikin noch dazu. Trotzdem schien insbesondere Jean-Marc Thibodaux stets eine Beleidigung für sie parat zu haben. Er nannte sie eine »dreckige Jiddin« oder sagte ihr, sie solle dorthin zurückgehen, wo sie hergekommen sei. Seine Freunde hatten gelacht, als sie ihn beim ersten Mal verständnislos angesehen und gesagt hatte, sie sei hier in Paris geboren genau wie er. »Aber deine Eltern nicht«, hatte er gehöhnt. »Mein Papa sagt, ihr gehört nicht hierher.«

Das war es also; die Worte kamen von den Eltern ihrer Schulkameraden. Bei dem Gedanken fühlte sich Charlotte ein wenig besser und zugleich auch schlechter. Besser, weil es eigentlich nicht um sie ging. Und schlechter, weil es nicht fair war, dass sie das Gesicht einer Religion sein musste, die sie kaum praktizierte. Sie lief ja schließlich nicht ständig durch die Gegend und dachte an die Thora.

»Achte gar nicht auf sie«, flüsterte Micheline, als Charlotte den Tränen nahe war. »Sie sind einfach Schweine. Das weißt du doch selbst. Oink, oink.« Die Grunzgeräusche ihrer Freundin brachten Charlotte jedes Mal zum Lachen, und sie wusste, dass Micheline recht hatte. Trotzdem, der Stachel saß tief.

»Warum müssen wir überhaupt Juden sein?«, fragte sie ihre Eltern am ersten Abend von Chanukka beim Essen. Sie wusste, dass ihre Frage sie aus der Fassung bringen würde, aber es wäre so viel einfacher, Christ zu sein. Warum konnten sie das nicht verstehen?

»Still, Charlotte«, sagte Papa. »Sprich nicht von Dingen, von denen du keine Ahnung hast.«

Charlotte verspürte das vertraute Brennen wie jedes Mal, wenn ihr Vater sie wie ein Kind behandelte. »Wie kann ich denn Ahnung haben, wenn du nie mit mir sprichst?«

Ihr Vater starrte sie an und schien dann etwas sanfter zu werden. »Du solltest mit Puppen spielen, anstatt dir den Kopf über Politik und Religion zu zerbrechen.«

»Ich habe seit Jahren mit keiner Puppe mehr gespielt. Ich bin fast elf.«

»Reuven«, sagte Maman scharf. »Sprich mit ihr.«

Papa seufzte, nahm seine Brille ab und kniff sich in den Nasenrücken. Es war seine Miene der Ergebenheit, die er manchmal nach Auseinandersetzungen mit Maman aufsetzte. »Charlotte, jüdisch zu sein, ist etwas, worauf man stolz sein soll, nichts, wofür man sich schämen muss.«

»Warum machen sich meine Klassenkameraden dann über mich lustig?«

Er zuckte zusammen, antwortete dann aber ruhig. »Weil sie unwissend sind. Und Grausamkeit ist die Waffe der Unwissenden.«

»Aber was, wenn ich nicht jüdisch sein will?«, hakte Charlotte nach.

Ihre Eltern tauschten einen betrübten Blick. »Liebes«, erklärte Papa schließlich, »deine Mutter ist jüdisch, daher bist du es nach unserem Glauben ebenfalls. Es ist ein schöner Teil von dir. Das wird es immer sein.«

Charlotte machte den Mund auf, um zu protestieren, aber ihr fehlten die Worte. Sie wollte eigentlich nicht ändern, wer sie war. Sie hasste es nur, anders zu sein. Wenn sie doch nur blonde Ringellöckchen haben könnte und Eltern, die den Gemeindepriester zum Abendessen einluden, so wie Thérèse Petit.

Danach half sie beim Abwasch und zündete mit Maman und Papa die erste Kerze an der Menora an. Charlotte trat auf den kleinen Balkon ihrer Wohnung hinaus, der eine schmale Aussicht auf die Spitze des Eiffelturms bot. Es war ihr Lieblingsort auf der Welt, denn wenn sie die Vorhänge hinter sich zuzog, hatte sie etwas Privatsphäre. Außerdem stellte sie sich gern vor, dass die Spitze des Eiffelturms in Wirklichkeit der höchste Turm eines Schlosses und sie eine Prinzessin war, die eines Tages zu ihrem rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurückkehren würde. Nicht dass sie je ein Wort über diese Tagträumerei verlor; ihr war bewusst, wie kindisch sie damit klingen würde.

»Guten Abend.«

Charlotte zuckte erschrocken beim Klang der Stimme zusammen, die von dem Balkon nebenan kam. Sie war immer allein hier draußen, daher war sie nicht auf den Gedanken gekommen, sich umzusehen. Sie blinzelte in die Dunkelheit, bis sie eine junge Frau mit kastanienbraunen Haaren, die zu Wasserwellen gelegt waren, und purpurroten Lippen an dem Geländer vor der Nachbarwohnung stehen sah.

»Hallo?«, antwortete Charlotte zögernd. Sie hatte die Frau schon einmal gesehen; sie war schön und sehr modisch gekleidet. Sie war vielleicht zwanzig oder fünfundzwanzig, und sie trug immer hübsche, maßgeschneiderte Kleider, die ihre schmale Taille betonten, und hohe Schuhe, in denen Charlotte zweifellos stolpern würde. Sie hatte einen Akzent, aber als Charlotte ihre Eltern danach fragte, hatte ihr Vater gesagt, es sei egal, woher die Frau sei, denn jetzt sei sie Französin, genau wie die Dachers.

»Es ist ein schöner Abend«, bemerkte die Frau. Sie sah Charlotte nicht an, sondern starrte auf den Eiffelturm. »Ein bisschen kalt natürlich. Aber die frische Luft hat etwas Belebendes an sich, nicht wahr? Sie holt dich im Nu aus einem Gefühl von Unwohlsein zurück.«

Woher hatte die Frau gewusst, dass Charlotte hier draußen war und in Selbstmitleid badete?

Einen Augenblick später ergriff die Frau wieder das Wort. »Ich bin Ruby. Ich lebe in der Wohnung nebenan. Aber das kannst du vermutlich sehen.«

»Ich bin Charlotte«, antwortete Charlotte, wobei sie sich auf einmal sehr erwachsen vorkam. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«

»Freut mich auch, dich kennenzulernen.« Eine Pause trat ein, und dann fragte die Frau sanft mit ihrem seltsamen Akzent: »Gibt es irgendetwas, worüber du gern reden würdest?«

»Pardon?«

»Du wirkst aufgewühlt. Es sei denn, du hast geschnieft, weil du dir einen Schnupfen zugezogen hast. Wenn das der Fall ist, dann entschuldige bitte meine Neugier.«

Charlotte war froh, dass die Dunkelheit ihre Verlegenheit verbarg. »Nein. Es geht mir gut. Danke.«

»Na ja, dann kannst du mir vielleicht bei etwas helfen.«

»Aber ich bin erst zehn«, platzte Charlotte heraus. »Na ja, fast elf.« Ein Erwachsener hatte sie noch nie zuvor um Hilfe gebeten.

Ruby lachte. »Das ist schon in Ordnung. Was ich am dringendsten brauche, ist ein Rat. Weißt du, ich bin Amerikanerin.«

»Amerikanerin?« Im ersten Moment war Charlotte verwirrt. Sie hatte noch nie einen Amerikaner getroffen; die Einwanderer, die sie kannte, waren aus Osteuropa. »Aber Amerika ist so weit weg.«

»Das ist es in der Tat. Ich habe mich in einen Franzosen verliebt und bin ihm über den Ozean gefolgt, um hier zu leben. Er wohnt schon lange in diesem Haus. Vielleicht kennst du ihn?«

»Ja, natürlich, Monsieur Benoit. Na ja, meine Maman und mein Papa kennen ihn.«

»Verstehe. Na ja, Charlotte, hier ist mein Problem, und es stimmt mich sehr traurig: Manchmal behandeln die Leute mich anders, weil ich Amerikanerin bin. Sie verurteilen mich, bevor sie mich kennen.«

Es war fast genau das, was Charlotte Papa zu erklären versucht hatte! Dass die glamouröse Frau nebenan dasselbe Problem hatte … unglaublich! »Ich denke, das ist ziemlich dumm von ihnen«, erwiderte sie langsam.

»Warum denkst du das?«

»Na ja«, begann Charlotte, während sie versuchte, ihre Gedanken in Worte zu fassen. »Die Tatsache, dass Sie Amerikanerin sind, ändert nicht, wer Sie sind. Es ist nur ein Teil von Ihnen.«

»Hmm. Das ist ein sehr guter Punkt. Aber was meinst du, wie ich damit umgehen soll, wie ich mich fühle?«

Charlotte dachte darüber nach. »Sie können die Meinungen anderer Leute nicht immer ändern. Aber Sie können beeinflussen, ob Sie etwas darauf geben wollen oder nicht, stimmt’s?«

»Aber ja«, antwortete Ruby. »Weißt du, Charlotte, ich glaube, ich hatte recht. Du bist tatsächlich sehr weise. Ich werde über das nachdenken, was du gesagt hast.«

»Okay«, erwiderte Charlotte, auf einmal wieder schüchtern. Sie wollte Ruby noch viele andere Fragen stellen. Wie war Amerika? Wo hatte sie so gut Französisch gelernt? Was hielt sie von Paris? War sie besorgt wegen des Krieges, der, wie alle sagten, nach Frankreich kommen würde? Aber Ruby wandte sich bereits zu ihrer Balkontür, und zutiefst enttäuscht begriff Charlotte, dass sie ihre Chance verpasst hatte.

»Danke dir«, sagte Ruby. »Ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder.« Und dann war sie verschwunden und ließ Charlotte allein, um auf den mondbeschienenen Innenhof hinauszusehen.

Erst später wurde ihr bewusst, dass ihr Küchenfenster einen Spaltbreit offen stand und dass Ruby, wenn sie bereits auf ihrem Balkon gewesen war, Charlottes ganze Unterhaltung mit ihren Eltern gehört haben musste. Bei dem Gedanken kam sie sich zunächst ein wenig albern vor, aber als sie an jenem Abend einschlief, fühlte sie sich ein bisschen weniger allein.

Kapitel 4

Januar 1940

Es war eiskalt und regnerisch, als Thomas Clarke den Flugplatz Little Rissington in den Cotswolds zum ersten Mal betrat. Keine sehr schöne Begrüßung, dachte er. Die Bedingungen in Desford, wo er gelernt hatte, de Havilland D.H.82 Tiger Moths zu fliegen, waren nicht viel besser gewesen, aber Little Rissi sollte das einzig Wahre sein, der Ort, an dem er sich seine RAF-Abzeichen verdienen, an dem er lernen würde, Kampfflugzeuge zu fliegen. Irgendwie hatte er sich weite grüne Felder und plätschernde blaue Bäche vorgestellt. Stattdessen schien die Welt hier eine Studie in Braun und Grau zu sein, während der Wind die Regentropfen in gehässige kleine Geschosse verwandelte. Bis er und Harry Cormack das Backsteingebäude am Eingang des Komplexes betreten hatten, waren ihre brandneuen RAF-Hemden triefend nass.

»Wenn Marcie mich jetzt sehen könnte«, murmelte Harry. Er sah an seiner durchnässten Uniform hinunter, während sie auf den Standortkommandanten warteten. »Du kannst von Glück reden, dass du keinen Schatz hast, Thomas. Es gibt niemanden, der dich in diesem Zustand sieht.«

»Ja, ich Glückspilz.« Thomas verdrehte die Augen vor dem Mann, der in Desford sein engster Freund geworden war, wo sie die quälenden ersten Wochen der entscheidenden Flugausbildung zusammen überstanden hatten. Er ließ unerwähnt, dass Harry seinen Schatz in absehbarer Zeit vermutlich ohnehin nicht sehen würde. Die Welt war im Krieg, und Eile war geboten, um die neuesten Rekruten in die Lüfte zu schicken. Außerdem schien Harry alle paar Wochen ein neues Mädchen zu haben. Woher nahm er eigentlich die Zeit? Und wie konnte er sich überhaupt darum kümmern, den jungen Damen den Hof zu machen, die in dem Pub herumhingen, das sie oft besuchten, wenn es eine Schlacht zu kämpfen gab? So eine Ablenkung konnten sie sich doch sicher nicht leisten.

»Stillgestanden!«, brüllte ein Warrant Officer den durchnässten RAF-Anwärtern zu. Thomas und Harry sprangen auf, stellten sich stocksteif hin und wandten den Blick zur Tür.

Ein Mann mit Hakennase und kurz geschorenen weißen Haaren trat ein und fixierte sie mit stählernem Blick. »Willkommen bei der RAF Little Rissington«, bellte er, nachdem der Warrant Officer ihn als den Standortkommandanten vorgestellt hatte. »Sie haben vielleicht gedacht, dass Ihre ersten Ausbildungstage einfach waren, aber das wird sich ändern. Hier ist der Ort, an dem wir die Männer von den Jungen trennen werden. Es liegt bei Ihnen, was von beidem Sie sein werden. Ihre Ausbildung hier wird hart sein, Ihr Training gnadenlos. Vergessen Sie nicht: Die Flugzeuge kosten ein verdammtes Vermögen. Sie hingegen sind leicht ersetzbar. Verhalten Sie sich entsprechend.« Er entfernte sich ohne ein weiteres Wort.

»Fröhlicher Bursche«, murmelte Harry.

»Er hat nur versucht, uns Angst zu machen«, erwiderte Thomas. Aber es war ihm gelungen. Während er und Harry ein paar Minuten später durch den strömenden Regen zur Offiziersmesse stapften, schlug Thomas das Herz bis zum Hals, und nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob er wirklich hierher gehörte.

Ihm wurde eine Schlafkoje mit Oliver Smith zugewiesen, der ebenfalls aus Desford gekommen war, und Harry war vier Türen weiter untergebracht. Am nächsten Morgen gingen sie alle zusammen zu den Lagerräumen, um die ihnen zugeteilten Flugausrüstungen, Fallschirme und riesigen Stapel Lehrbücher abzuholen.

»Sollen wir die etwa alle lesen?«, fragte Harry, während er tat, als würde er unter der Last der Bücher zusammenbrechen.

»Die Flugzeuge kosten ein verdammtes Vermögen, Jungs«, entgegnete Thomas mit todernster Miene. »Ihr seid ersetzbar.«

Harry und Oliver lachten, und bald suchten sie sich Schließfächer im Crewraum des Hangars Nummer 2. Während Thomas seinen neuen Helm, seine Lederhandschuhe, seinen Sidcot-Anzug und seine tadellosen Fliegerstiefel auspackte, empfand er Aufregung und Stolz. Er war bereit, ein Mann zu sein, denn für alles andere war kein Platz. Er musste alles tun, was er konnte, um England zu beschützen.

»Warum haben Sie sich gemeldet, Sir?«

Die Frage kam von Jonathan Wilkes, Thomas’ Flightsergeant, während sie vom Flugplatz in Kidlington, östlich von Little Rissi, in einem Harvard-Trainingsflugzeug abhoben. Der Tiefdecker war nicht annähernd so wie die Tiger Moths, die Thomas in Desford fliegen gelernt hatte, und er war noch immer leicht überwältigt von der schieren Anzahl von Kontrollelementen an dem plumpen Ungetüm.

»Ich hatte das Gefühl, es ist das Richtige, Sir«, antwortete Thomas, während er das Trainingsflugzeug durch eine scharfe Windböe hochlenkte. Der Steuerknüppel bebte, aber Thomas behielt ihn fest im Griff. »Der Sache dienen und das alles.«

»Warum denken Sie das?«, hakte Wilkes nach. Sein Ton war nicht herausfordernd, lediglich interessiert. »Sie hätten längst der Armee beitreten und am Boden sein können.«

»Aber hier kann ich mehr tun.«

»Selbst wenn es gefährlich ist?«

»Die Gefahr ist ein Teil des Krieges, oder?«

»In der Tat«, erwiderte Wilkes, und Thomas hatte das Gefühl, einen Test bestanden zu haben. »Na dann, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie es sich anfühlt, dieses Flugzeug zu überziehen. Und Sie werden uns da herausbringen.«

»Ja, in Ordnung.« Schließlich hatte er sich in den Tiger Moths ans Überziehen gewöhnt. Wie viel anders konnte das hier schon sein? »Ich bin bereit, wenn Sie es sind.«

Die Worte waren ihm kaum über die Lippen gekommen, als die Harvard abgewürgt wurde und mitten in der Luft abrupt fast zum völligen Stillstand kam. Einen Augenblick später schossen sie mit der Nase voran auf den Boden zu.

»Großer Gott!«, brüllte Thomas, aber die Worte gingen in dem plötzlichen Kreischen des sinkenden Flugzeugs unter, als die Luft an den Flügeln schnitt.

»Ganz locker mit dem Steuerknüppel, Clarke.« Wilkes klang ruhig, aber sein Ton trug kaum dazu bei, Thomas’ rasenden Puls zu verlangsamen. Das Flugzeug zuckte und heulte, und obwohl Thomas wusste, dass das Cockpit fest verschlossen war, schienen scharfe Windböen an seinem Fliegeranzug zu zerren. Die Luft kreischte, während die Kasernen auf dem Boden unter ihnen klare Konturen annahmen. Thomas riss den Knüppel scharf zurück, folgte seinem Instinkt, die Nase des Flugzeugs hochzuziehen, aber es zuckte nur und überzog wieder und schoss weiter auf die Erde zu.

»Sie haben die Flächenbelastung zu stark erhöht.« Wilkes’ Ton war nur leicht panisch. »Schön langsam und gleichmäßig, bringen Sie uns da heraus. Tun Sie es jetzt.«

Thomas holte tief Luft und zog den Steuerknüppel langsam wieder zurück, lenkte die Nase schließlich aufwärts, bis sie wieder parallel zum Boden waren. »Gott, Sir! Versuchen Sie etwa, mich umzubringen, bevor die Deutschen es tun können?«

Der Anflug eines Lächelns huschte über Wilkes’ Lippen. »Und jetzt werden wir wieder aufsteigen und es gleich noch einmal versuchen, denn Sie werden das in Sekundenschnelle tun können müssen. Der Himmel ist gnadenlos, und Ihre schnellen Reaktionen werden über Leben und Tod entscheiden.« Er hielt einen Moment inne, wartete, bis Thomas wieder zu Atem gekommen war. »Das Schicksal Englands liegt in Ihren Händen, Clarke. Sie müssen so vorgehen, als ob es Ihre Bestimmung sei, uns alle zu retten.«

Kapitel 5

Juni 1940

Anfang Juni hatte der Exodus ernsthaft begonnen.

Paris stand in voller Blüte, die Kastanien üppig und duftend. Blumen in Blau, Hellgrün und Dunkelrot quollen aus Balkonkästen und breiteten sich langsam über die Grünanlagen aus, färbten die stillen Straßen. Aber für Ruby fühlte es sich an, als würde sich die Natur selbst über die Stadt lustig machen. Bald würde die Welt, die sie kannte, von der bevorstehenden Invasion der Nazis verschluckt werden.

Ruby konnte ihren Anmarsch wie einen Sturm am Horizont spüren, die Luft erfüllt von irgendetwas Unheilvollem. Obwohl die Franzosen monatelang kollektiv die Augen vor der Wahrheit verschlossen und die deutschen Aggressionen nahe der Grenze ignoriert hatten, war das Spiel aus. Die Deutschen hatten die Maginot-Linie einfach umrundet, waren wie eine Dampfwalze durch die Wälder und nach Frankreich gerollt. Sie würden jetzt jeden Tag hier sein, mit ihren steifen Märschen, ihren allzu glänzenden Uniformen, ihrem seltsamen Emblem, einem farblosen, vom Sturm verbogenen Windrädchen.

Die französischen Generäle erklärten den Kampf um Frankreich bereits für beendet, während aufgeriebene Truppen sich in aller Eile nach Süden zurückzogen. Luftschutzsirenen durchdrangen die Nächte. Autos bewegten sich verstohlen in der Finsternis, ihre Scheinwerfer dunkelblau bemalt. Geschäfte wurden geschlossen, Wohnungen verriegelt, und die Pariser flohen in Scharen und verstopften die Straßen, während deutsche Bomben die Landschaft zersplitterten. Paris war verlassen, und ohne das Gelächter der Nachbarskinder hatte sich ein Vorhang der Stille auf die Stadt gesenkt. Selbst der Eiffelturm, ein Dolch vor dem klaren Himmel, schien übernatürlich still, als würde er ebenfalls den Atem anhalten.

»Um Himmels willen«, sagte Marcel zu Ruby, während sie sich allein in dem abri unter ihrem Wohnhaus aneinanderkauerten. Hier suchten sie Schutz, während irgendwo im Südwesten Bomben fielen – auf die Renault- und Citroënwerke am Rand der Stadt, vermutete Ruby. Die Deutschen schlugen auf Paris ein, was noch vor wenigen Wochen undenkbar erschienen war. »Du benimmst dich töricht.«

Die Ringe unter seinen Augen waren ausgeprägt, seine Schultern steif, und sie erinnerten Ruby an ein stark aufgezogenes Kinderspielzeug.

»Ich wusste, worauf ich mich einließ«, antwortete sie, ohne seinen Blick zu erwidern. Das stimmte nicht ganz; in der ersten Zeit war sie in ein falsches Gefühl von Sicherheit gewiegt worden. Aber dann hatte sie sich entschieden zu bleiben, weil er es getan hatte. »Ich bin mit dir hier.«

»Aber genau das ist das Problem, oder, Schatz?« Die Kosebezeichnung war sarkastisch, nicht liebevoll, und sie wussten es beide. Er war anders in letzter Zeit, Welten entfernt von dem Mann, dem sie im Jahr zuvor über den Atlantik gefolgt war. Seine Ausmusterung aus der französischen Armee – wegen des Humpelns in seinem rechten Bein; als Kind hatte er an Kinderlähmung gelitten – schien jetzt jeden Moment zu definieren.

»Wieso das denn?«, fragte sie, um einen gleichmütigen Ton bemüht.

»Du scheinst zu glauben, dass du unverwundbar bist. Ich habe dich nicht gebeten zu bleiben.«

»Das ist mir durchaus bewusst.« Tatsächlich hatte er sie zu zwingen versucht, zu gehen, hatte sogar ihren Eltern geschrieben, damit sie ihn dabei unterstützten, sie umzustimmen. Aber sie würde nicht beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten davonlaufen. Sie würde Marcel im Angesicht der Invasion nicht allein lassen. Sie hatte sich entschieden, ihr Schicksal mit seinem zu teilen – in guten wie in schlechten Zeiten –, und sobald er die ersten Versuche unternahm, sie loszuwerden, hatte sie sich erst recht dagegengestemmt. »Ich glaube noch immer, dass wir hier vorläufig sicher sind.«

»Ja, na ja, es ist eben sehr amerikanisch, durch die Gegend zu laufen und an Luftschlösser zu glauben, oder?«

Sie wandte sich ab, während noch eine Explosion das Gebäude erschütterte. Amerikaner zu sein, war im Laufe der letzten Zeit etwas geworden, wofür man sich schämen sollte, jedenfalls in Marcels Augen. Er nahm es Präsident Roosevelt übel, dass er sich aus Europas Krieg heraushielt, und während die Monate verstrichen und die Amerikaner sich nach wie vor weigerten einzugreifen, schien Marcel zunehmend geneigt, Ruby für die Politik ihrer Regierung verantwortlich zu machen.

»Es tut mir leid«, meinte er in einem etwas sanfteren Ton und legte ihr eine Hand auf die Schulter. »Ich weiß nur nicht, wie ich es mir verzeihen soll, wenn dir irgendetwas zustößt.«

»Ich weiß.« Ruby entspannte sich ein wenig, rief sich in Erinnerung, dass jede Ehe zwangsläufig irgendwann mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Und wer könnte Marcel sein Gefühl von Machtlosigkeit schon verübeln? »Aber ich habe das Gefühl, dass es mir bestimmt ist, hier zu sein, Marcel. Hier bei dir.«

Sie erwartete, dass er das Gesicht verziehen würde, aber stattdessen starrte er sie nur lange an. »Oh, Ruby. Ich habe alles ruiniert. Ich habe so getan, als wäre ich der Mann, der ich sein wollte, aber jetzt hast du mein wahres Ich gesehen, einen Mann, dessen erbärmliche Behinderung ihn der Fähigkeit beraubt hat, dich zu beschützen.«

Sie trat einen Schritt auf ihn zu und legte eine Hand an seinen stoppeligen Kiefer. »Ich sehe dich, Marcel«, sagte sie. »Ich habe dich immer gesehen. Glaubst du etwa, die französischen Soldaten, die sich von der Front zurückziehen, haben mehr als du das Gefühl, die Kontrolle zu haben? Im Augenblick sind wir alle machtlos.«

»Ich sollte wohl dankbar sein, dass du die Welt noch immer durch eine rosarote Brille siehst. Vielleicht ist es ja hilfreich, den bevorstehenden Sturm nicht so deutlich wahrzunehmen.«

Sie wollte protestieren, ihm sagen, dass sie die Dinge ebenso klar sah wie er, aber dann zog er sie an sich, und sie hielt den Mund. Zum ersten Mal seit Wochen wieder in seinen Armen zu liegen, fühlte sich an, als würde sie nach Hause kommen, auch wenn es sich nicht als das Zuhause herausgestellt hatte, das sie erwartet hatte.

Eine Stunde später, als die drei Töne des Entwarnungssignals aufheulten, führte sie ihn nach oben, zurück in ihre Wohnung in dem fast verlassenen Gebäude, zu dem Schlafzimmer, das einst ein Heiligtum gewesen war. Jetzt fühlte es sich wie ein Schlachtfeld an, und sie wusste, dass sie das ändern mussten, wenn sie überleben wollten.

»Du kannst mich unmöglich wollen«, flüsterte er, während sie ihn küsste. »Ich bin nichts.«

»Du bist mein Ehemann, und ich stehe an deiner Seite«, erklärte sie entschieden, während sie seinen Mund mit ihrem verschloss.

Er liebte sie rasch, fast gewaltsam. Sie versuchte, sich festzuhalten, sich auf seine Augen zu konzentrieren, ihn zu beschwören, zu ihr zurückzukommen, aber er war irgendwo an einem völlig anderen Ort, bis er schließlich auf ihr zusammenbrach, verausgabt und keuchend, seine Haut feucht. »Es tut mir leid«, murmelte er an ihren Brüsten. »Ich liebe dich, das weißt du. Ich liebe dich wirklich.«

Sie wartete, bis seine Brust sich ruhiger an ihr hob und senkte, bevor sie erwiderte: »Ich liebe dich auch.«

Ja, Ruby würde bleiben. Stürme waren schließlich dazu da, überstanden zu werden.

»Madame Benoit?« Eine kleine, schüchterne Stimme riss Ruby etwas später an diesem Abend aus ihrem benebelten Zustand. Sie hatte keinen Schlaf finden können, und nachdem sie sich eine Stunde hin und her gewälzt hatte, war sie auf den Balkon hinausgegangen. Der Geruch von verbranntem Gummi und geschmolzenem Metall lag noch immer in der Luft; die deutschen Bomben hatten ihr Ziel gefunden. Als sie sich umwandte, sah sie die Silhouette ihrer jungen Nachbarin im Mondlicht auf dem Balkon nebenan.

»Charlotte«, sagte sie warmherzig, erleichtert, sie zu sehen. Das Mädchen und seine Eltern waren während des Luftangriffs nicht in den Luftschutzraum gekommen, und Ruby hatte gedacht, dass sie vielleicht geflohen waren. Berichte trafen ein von Autos, die zerbombt wurden, während sie auf Landstraßen im Verkehr feststeckten, und Ruby hatte die entsetzliche Befürchtung gehabt, dass den Dachers irgendetwas zugestoßen war. Selbst jetzt, als Charlotte vor ihr stand, konnte Ruby ihr Gefühl düsterer Vorahnung nicht abschütteln.

»Guten Abend, Madame Benoit«, sagte Charlotte förmlich.

»Bitte. Nenn mich Ruby, sonst fühle ich mich so alt.«

»Das ist bei Amerikanern so üblich, glaube ich«, sagte Charlotte nach einer langen Pause. »Erwachsene beim Vornamen zu nennen.«

Ruby lächelte in die Dunkelheit. »Ja, vielleicht ist es das. Oder vielleicht ist es einfach unter Nachbarn so üblich. Die Zeiten sind jetzt zu düster für uns, um irgendetwas anderes als Freunde zu sein, meinst du nicht auch?«

»Na ja … in Ordnung.« Charlotte zögerte. »Kann ich Sie etwas fragen, Madame? Äh, Ruby?«

»Nur zu.«

»Warum sind Sie noch immer hier?«

Ruby lachte über die Unverblümtheit des Mädchens.

»Hier in Frankreich, meine ich«, stellte Charlotte klar, jetzt mit einer Spur von Verlegenheit in der Stimme. »Weil Sie doch Amerikanerin sind. Maman und Papa sagen, Sie hätten schon vor Monaten gehen sollen. Warum haben Sie es nicht getan?«

Ruby seufzte. »Vielleicht weil ich stur bin. Oder vielleicht weil ich nicht das Gefühl habe, dass irgendjemand – Deutsche oder andere – mich zwingen sollte zu fliehen. Das ist ein Grund. Aber ich glaube, ich bleibe auch, weil ich, wenn ich eine Entscheidung treffe, versuche, an ihr festzuhalten. Ich habe Marcel das Versprechen gegeben, seine Ehefrau zu sein, mein Leben mit seinem zu teilen. Und daher werde ich hierbleiben.«

»Sie sind treu. Und tapfer.«

Ruby dachte an Marcels Worte, hasste, wie sehr sie sie verletzten. »Manche würden sagen, töricht.«

»Aber wenn Sie bleiben, macht Sie das zu einer Französin, oder? All diese Leute, von denen Sie verurteilt wurden, hatten keine Wahl. Aber Sie schon. Und Sie haben Paris gewählt.«

»Ich habe Paris gewählt«, wiederholte Ruby langsam. »Na ja, vielleicht bin ich letztendlich doch eine Französin. Danke, Charlotte. Jetzt fühle ich mich viel besser.«

Bald darauf ging das Mädchen zurück in seine Wohnung, aber Ruby blieb in Gedanken verloren auf dem Balkon. Als sie schließlich wieder hineinging und die Tür leise hinter sich schloss, saß Marcel im Dunkeln der Küche und starrte sie an.

»Was hast du dort draußen gemacht?«, fragte er mit einem leicht scharfen Unterton.

»Ich habe nur ein bisschen frische Luft geschnappt«, antwortete sie auf einmal schuldbewusst, obwohl sie nichts Unrechtes getan hatte.

»Ich habe dich reden hören.«

»Ja, mit dem Dacher-Mädchen.«

Marcel steckte sich eine Zigarette an, und das Streichholz flackerte für einen Moment im Dunkeln auf. Ruby sah zu, wie er eine Rauchwolke ausstieß, die ihn vor ihren Blicken verbarg. »Ich denke, du redest zu viel.«

Rubys Stimmung sank. Noch vor einer Stunde hatte sie das Gefühl gehabt, dass sich die Dinge zwischen ihnen zum Besseren wenden könnten, aber jetzt hatte er schon wieder eine seiner Launen. »Sie ist ein nettes Mädchen, Marcel. Ich glaube, sie fühlt sich im Moment sehr einsam. Ich versuche nur, ihr zu helfen.«

»Es gibt viele nette Leute, die allein auf der Welt sind.« Er nahm noch einen langen Zug von seiner Zigarette. »Das ist sehr amerikanisch, weißt du, dieses Bedürfnis, mit allen und jedem zu reden. Wenn du wirklich so französisch wärst, wie du gern sein willst, würdest du wissen, wann du besser für dich bleibst.«

»Marcel, mon ami!«

Marcels alter Freund Aubert – ein kleiner, bebrillter Mann um die vierzig mit Stirnglatze, Schlupflidern und einer flachen, breiten Nase – näherte sich dem Tisch vor dem Café Ciel, an dem Ruby und Marcel saßen. Es war ein Dienstagnachmittag, und sie gaben sich den Anschein, als wäre alles normal, als wäre Paris nicht im Begriff, besetzt zu werden, als könnte das Leben noch immer so weitergehen wie bisher. Die Deutschen hatten die Hauptstadt noch nicht erreicht, aber sie würden jetzt jeden Tag hier sein. Die französische Regierung war am Tag zuvor nach Vichy abgereist, und die Straßen waren voller verwundeter Soldaten, die Geschichten des Grauens von der Front berichteten.

Aubert umarmte Marcel und beugte sich hinunter, um Ruby auf beide Wangen zu küssen. »Du siehst hinreißend aus, meine Liebe.« Er setzte sich und winkte einem Kellner. »Champagner, mein Junge! Champagner für meine Freunde!«

Marcel wirkte belustigt, aber Ruby war beunruhigt. Das Café – eines der wenigen in ihrem Arrondissement, das tatsächlich offen geblieben war – war nahezu leer, aber die anderen Gäste starrten sie an. »Was gibt es denn zu feiern, Aubert?«, flüsterte sie. »Unser bisheriges Leben wird jeden Augenblick zu Ende sein.«

»Ah, aber noch ist es nicht vorbei, oder?« Aubert steckte sich eine Zigarette an und nahm einen langen Zug. »Paris gehört immer noch uns. Und wenn du es wissen willst, Ruby, ich trinke auf die Zukunft. Ich kann es schon sehen. Wir werden sie noch besiegen.«

»Du machst wohl Witze. Im Moment könnte die Lage nicht trostloser sein.«

Aubert lächelte. »Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Die Deutschen werden vielleicht für eine kleine Weile hier sein, aber mit der Hilfe der Engländer werden wir sie vertreiben. Habe ich nicht recht, Marcel?«

Ruby warf einen Blick auf ihren Ehemann, erwartete, dass er ihre Zweifel teilte, aber er starrte Aubert mit glänzenden Augen an. »Wisst ihr zwei irgendetwas über die Invasion, das ich nicht weiß?«, fragte Ruby.

Dann kam der Kellner, entkorkte ihren Champagner und schenkte ihnen ein. Aubert antwortete nicht, bevor sie angestoßen hatten. »Nein, Ruby, natürlich nicht. Ich sage nur, es gibt Hoffnung, wenn wir zusammenhalten. Aber du hast keinen Grund zur Besorgnis, meine Liebe. Solche Dinge werden besser den Männern überlassen, meinst du nicht auch?«

Ruby straffte die Schultern. »Aubert, ich verfolge ebenfalls die Nachrichten. Du kannst nicht glauben, dass mir nicht bewusst ist, was los ist.«

»Natürlich«, erwiderte Aubert, und Ruby hörte seine Belustigung, als er hinzufügte: »Unser Universitätsmädchen.« Er und Marcel tauschten ein Lächeln.

»Entschuldigt mich.« Ruby erhob sich steif von ihrem Platz. Aubert und Marcel standen ebenfalls halb auf, aber sie ignorierte die beiden, während sie in das Café ging, um die toilette zu finden.

Es sollte nicht so sein, dachte sie, während sie die Wendeltreppe im hinteren Teil des Cafés hinunterstieg. Vor allem nicht mit Marcel, und vor allem nicht in Paris. Hatte Gertrude Stein nicht hier Respekt verlangt? Zelda Fitzgerald hatte in den Zwanzigerjahren die Stadt regiert, und inzwischen war allgemein bekannt, dass eine Frau – die Comtesse Hélène de Portes – bei Reynauds Regierung die Fäden zog. Ruby hatte sie kennengelernt; sie war eine schrille, jähzornige Person, die für ihre Wutanfälle ebenso bekannt war wie für ihre ausschweifenden Partys. Wenn jemand wie sie eine solche Macht ausüben konnte, was machte Ruby dann falsch? Sollte sie ihre Meinung deutlicher sagen? Für sich selbst eintreten, wenn Marcel andeutete, dass sie nicht imstande war, die Wahrheit zu begreifen? Oder würde ihn das nur erst recht vertreiben?

Sie zog ihren Lippenstift nach und starrte in den Spiegel. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, Spuren von zu wenig Schlaf. Ihre Locken waren lose und gekräuselt von der Hitze, was sie in Ordnung gebracht hätte, wenn sie mehr darauf achten würde. Aber es war unmöglich, an solche Dinge zu denken, während die Invasion am Horizont heraufzog. Was für Grauen würde sie mit sich bringen? Was würde aus den Leuten werden, die sie liebte? Aus ihr?

Sie spritzte sich etwas Wasser ins Gesicht und kniff sich in die Wangen, um ihnen etwas Farbe zu verleihen. Sie strich sich die Haare glatt, warf einen letzten entschlossenen Blick auf ihr Spiegelbild und stieg die Treppe wieder hoch.

Während sie zu ihrem Tisch zurückkehrte, flüsterten Marcel und Aubert miteinander, die Köpfe zusammengesteckt. Als sie sich näherte, lösten sie sich voneinander und warfen ihr ein identisches Lächeln zu. Bildete sie es sich nur ein, dass sie fast schuldbewusst aussahen?

»Was ist?«, fragte sie.

»Wir diskutieren nur über die Deutschen«, antwortete Marcel. »Diese Dreckskerle.«

Ein unbehagliches Gefühl kribbelte unter Rubys Haut. »Ihr zwei dürft nichts Törichtes tun.«

»Törichtes?« Marcel hielt den Blick auf sie gerichtet.

»Am besten ist es, sich bedeckt zu halten, bis wir herausgefunden haben, was die Besetzung für uns bedeuten wird.«

Marcels Miene verdüsterte sich. »Wir sollen uns einfach hinlegen wie Hunde?«, fragte er. Aubert grinste, als würde sie beweisen, dass er recht hatte.

»Ich will nur nicht, dass du irgendetwas Tollkühnes tust.«

»Du glaubst also doch, dass ich nicht für mein Land kämpfen kann.« Marcel sah sie triumphierend und verletzt zugleich an.

»Nein!«

Seine Augen loderten, und sie starrten sich an, bis das Schweigen unbehaglich wurde.

»Na ja, wir werden Frankreichs Probleme mit Sicherheit nicht heute Nachmittag lösen«, durchbrach Aubert das Unbehagen. Er erhob sein Glas und sah von Ruby zu Marcel. »Auf Frankreich. Und auf das, was kommen wird.«

»Auf Frankreich«, murmelten Marcel und Ruby einstimmig und erhoben ebenfalls ihre Gläser.

Aber die Anspannung blieb bestehen, und sie tranken schweigend ihren Champagner. Ruby starrte die verlassene Avenue Rapp hinunter zum Fluss. Obwohl die Deutschen noch immer Kilometer von Paris entfernt waren, konnte sie sie bereits kommen sehen. Sie spürte, wie die Stadt sich veränderte. Und obwohl er nur wenige Zentimeter entfernt saß, war ihr bewusst, wie Marcel sich Tag für Tag weiter von ihr entfernte. Aller Champagner der Welt konnte die Uhr nicht zurückdrehen.

Kapitel 6

Oktober 1940

Spätestens im Oktober war klar, dass Paris sich für immer verändert hatte. Die Deutschen hatten es sich gemütlich gemacht, ihre Offiziere elegante Unterkünfte im Crillon, im Meurice, im George V, im Ritz bezogen. Die französische Regierung hatte ihren Sitz längst nach Vichy verlegt, hatte das stolze französische Motto von Liberté, égalité, fraternité durch das germanische Travail, famille, patrie – Arbeit, Familie, Vaterland – ersetzt. Riesige deutsche Straßenschilder waren aufgestellt worden, die den Verkehr zur Zentra-Kraft auf den Champs-Élysées oder dem örtlichen Krankenhaus im Ortslazarett Suresnes leiteten. Deutsche Soldaten entspannten sich in Cafés, dinierten in Restaurants und besichtigten die Sehenswürdigkeiten und Museen, als wären sie im Urlaub.

Das kältere Wetter hielt Einzug, begleitet von einem wachsenden Gefühl von Unbehagen. Jeden Morgen stellte sich Ruby in langen Schlangen an, um Rationen an Lebensmitteln und Bedarfsgütern zu bekommen. Sie lernte, zusammen mit dem Rest von Paris, Heizmaterial aus Holz und Kohle herzustellen, Öl aus Traubenkernen und Zigaretten für Marcel aus einer seltsamen Mischung aus Jerusalem-Artischocken, Sonnenblumen, Mais und einer kleinen Menge Tabak. Anfangs hatte es so ausgesehen, als würden Lebensmittel während der Besatzung noch immer leicht erhältlich sein, aber jetzt, da der Winter nahte, war klar, dass das eine Illusion gewesen war, von den Nazis inszeniert, um die Pariser in einem falschen Gefühl von Normalität zu wiegen.

Dennoch herrschte in der ganzen Stadt das Gefühl, dass es Licht am Ende des Tunnels geben könnte. Ein wenig bekannter General namens Charles de Gaulle war im Laufe des Sommers als Anführer hervorgetreten, hatte die Résistance durch eine Reihe von Rundfunkansprachen von England aus angeheizt. »Irgendwo muss die Flamme des französischen Widerstands leuchten und lodern«, erklärte er, und so begann es, einfach zunächst, mit Vs für Victory, die überall in Paris auftauchten, mit Lippen- oder Buntstift oder Kohle auf deutsche Autos, deutsche Flugblätter und gut sichtbare Stellen in der ganzen Stadt gekritzelt.

Eines frühen Herbstnachmittags kam Ruby zu ihrer Wohnung zurück, nachdem sie über zwei Stunden nach Brot angestanden hatte, als sie Charlottes Mutter im ersten Stock weinend im Flur antraf. Ihr Kleid war zerknittert, als hätte sie das Bügeln aufgegeben, und sie hatte dunkle Ringe unter den Augen.

»Madame Dacher?«, fragte Ruby zögernd, während sie auf die ältere Frau zutrat und ihr eine Hand auf die Schulter legte.

Die Frau schnellte herum, ihre Augen wild und nass. Sie blinzelte ein paarmal, und ihre Miene wurde etwas sanfter. »Oh, verzeihen Sie, Madame Benoit. Es ist mir entsetzlich peinlich. Ich dachte, ich wäre allein. Ich habe Sie nicht kommen hören.«

»Es gibt keinen Grund zur Peinlichkeit, Madame Dacher. Geht es Ihnen gut?«

»Ja, ja. Ich will nur Charlotte nicht beunruhigen. Ich habe versucht, mich zu beruhigen, bevor ich hineingehe.«

»Was ist denn passiert?«

Madame Dacher seufzte. »Haben Sie von den Judenstatuten gehört?«

Ruby nickte mit schwerem Herzen. Der Statut des Juifs, zwei Wochen zuvor erlassen, verbannte Juden aus Positionen in der akademischen Welt, Medizin, Justiz und Regierung. Juden mussten in der Métro im letzten Waggon fahren, ihre Radios und Fahrräder abgeben und sich von Kinos, Museen, Bibliotheken und Cafés fernhalten. Es war entsetzlich. Ruby hatte versucht, mit Marcel darüber zu reden, was man tun könnte, um die neuen Vorschriften zu bekämpfen, aber er hatte sie nur ausgelacht und ihr vorgeworfen, sie würde bezüglich der Deutschen viel zu spät zur Vernunft kommen. »Du warst es doch, die wollte, dass ich mich bedeckt halte«, hatte er sie angefaucht, als wären die neuen Schikanen ihre Schuld.

»Wir mussten uns registrieren lassen, wissen Sie«, fuhr Madame Dacher fort, der jetzt die Tränen übers Gesicht strömten. »Kurz nach Rosch ha-Schana. Wir haben natürlich gehorcht. Aber mein Mann glaubt, dass jetzt bald irgendetwas Entsetzliches passieren wird. Es heißt, dass die Juden auch ihre Geschäfte verlieren werden.«

»Aber das wird Ihnen doch sicher nicht passieren«, meinte Ruby. Monsieur Dacher war ein erfolgreicher und angesehener Pelzhändler, eine Stütze der Gemeinde. »Die französische Regierung wird nicht zulassen, dass es so weit kommt.«

»Aber sehen Sie, das hier ist nicht mehr das Frankreich, das wir kennen. Im Laufe der letzten Wochen hatte ich immer weniger das Gefühl, die Kontrolle über mein eigenes Leben zu haben.«

»Wir alle haben die Kontrolle an die Deutschen verloren, Madame Dacher«, versuchte Ruby, sie zu beschwichtigen.

Die Miene der Nachbarin war benommen, als sie aufsah. »Für uns ist es etwas anderes, Madame Benoit. Das können Sie doch sicher sehen.«

Ruby verspürte ein seltsames, nagendes Gefühl in ihrer Magengegend. »Ja, natürlich. Es tut mir leid.«

»Sie müssen mir ein Versprechen geben.« Auf einmal streckte Madame Dacher ihre Hände nach Rubys aus und drückte sie so fest, dass sich Rubys Finger wie Knochen in einem Sack anfühlten. »Wenn meinem Mann und mir irgendetwas passiert, werden Sie sich dann um Charlotte kümmern?«

»Aber es wird doch sicher nichts passieren.«

»Bitte. Geben Sie mir Ihr Wort.«

Hoffnung stieg in Ruby auf, ein Gefühl, dass sie vielleicht doch etwas tun könnte, um zu helfen, wenn auch nur, um die Befürchtungen ihrer Nachbarin zu beschwichtigen. »Natürlich. Sie haben mein Wort.«

»Danke.« Madame Dacher ließ Rubys Hände los und trat zur Seite. Sie wandte sich ab und verschwand in ihre eigene Wohnung und ließ Ruby atemlos und beklommen allein im Flur zurück.

An jenem Abend saß Ruby um kurz nach acht Uhr im Dunkeln da und ließ sich Madame Dachers Worte durch den Kopf gehen, als sie Marcels Schlüssel im Schloss hörte.

»Hallo, Schatz«, sagte er. Seine Worte klangen ein wenig lallend, während er in die Wohnung trat und die Tür hinter sich schloss. »Wie geht es dir?«

»Marcel?« Er war so untypisch fröhlich, dass Ruby im ersten Moment verwirrt war. »Geht es dir gut?«

»Gut?«, wiederholte er grinsend. Er zündete eine Kerze an und nahm ihr gegenüber in der Küche Platz. »Natürlich, meine Liebe. Und dir?«

»Es geht mir gut«, antwortete sie zögernd. »Wo bist du gewesen?« Sie hasste, dass es wie ein Vorwurf klang, denn so hatte sie es nicht gemeint. Sie machte sich auf eine seiner Launen gefasst, aber er lächelte sie nur an.

»Ich war mit Freunden auf ein paar Drinks im Ritz, weißt du. Genau vor der Nase der Deutschen! Sie haben uns sogar eine Runde ausgegeben, ohne zu ahnen, dass wir die Feinde sind!«

»Marcel! Wie konntest du ein solches Risiko eingehen?«

»Du glaubst, das ist riskant? Mit dem Feind anzustoßen? Oh, Ruby, wie wenig du doch verstehst.«

Sie ballte die Fäuste. »Ich hasse diese Besatzung ebenso sehr wie du, Marcel. Du musst aufhören, mit mir zu sprechen, als ob ich eine ungebildete Närrin wäre.«