Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Frieling-Verlag Berlin

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

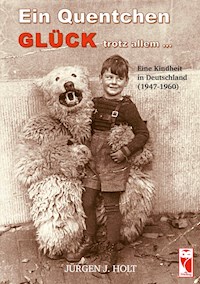

Wie war es für ein Kind, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufzuwachsen? Welche Auswirkungen hatten traumatische Kriegserlebnisse der Eltern auf das Familienleben und die Kinderseele? Jürgen Holt war eines dieser Nachkriegskinder. In den späten Vierzigern aufwachsend, musste er lernen, mit den Folgen des Krieges zu leben. Seine Kindheit verbrachte Holt im Arbeitermilieu einer ländlichen und sehr katholisch geprägten Umgebung. Er blickt heute auf viele glückliche Momente dieser Zeit zurück, berichtet aber auch von gravierenden Schicksalsschlägen, die in seinem Leben tiefe Spuren hinterlassen haben. Die Zeit, als seine Mutter schwer erkrankte und er als Neunjähriger fast ein ganzes Jahr von der Familie getrennt leben musste, gehört zu diesen trüben Erinnerungen. Den Weg zum Glück hat sich Jürgen Holt trotz allem erkämpft. Mit Charme und Witz beschreibt er die einzelnen Etappen dieses Weges und zeichnet einen Mut machenden Lebensbericht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„Das Leben kann sein, wie eine alte Flussfähre: immer geradeaus, geführt an einem Steuerseil. Wem das nicht zusagt, der muss es wagen, sich mit seinem Lebensschiff auf das weite wilde Meer – mit all seinen Stürmen, Gefahren und Unwägbarkeiten – zu begeben, aber immer mit seinem Ziel klar vor Augen.“

INHALT

Vorwort

„Die Geburt ihres Sohnes geben bekannt …“

Auf dem Wichel (1947–1950)

„My home is where my heart is.“

Neue Adresse: Landwehrstraße 67

Wohnkultur 1950

Erste große Liebe: Bücher!

Zwischenruf: „Olga“

„Spare in der Zeit, so hast du in der Not!“

Hygiene: Es geht auch unkompliziert!

Zwischenruf: Verdrängte Erinnerung

Autarkie: Kein Fremdwort

Das achte Gebot: „Du sollst nicht stehlen!“

Exkurs: „Vater“

Der Kampf ums Überleben

„Unser tägliches Brot gib uns heute.“

Der Mensch ist ein soziales Wesen: Unsere Nachbarn und Freunde

Zwischenruf: Kurtis Tod

Kinderspiele (I)

Exkurs: Mutter

Ein Kinderparadies: Meine Kindheit in Daren

Zwischenruf: Schlachttag

Kinderspiele (II)

„Non scholae, sed vitae discimus“ (Seneca): Meine Schulzeit in Lohne

Zwischenruf: Auch in Dorfschulen können Kinder lernen

Die Vertreibung aus dem Paradies: Der Niedergang eines Bauernhofes

Kinderspiele (III)

Erstkommunion: Ein Kinderfest mit bitterem Nachgeschmack

Kindliche Odyssee

Zufluchtsort Kalkar

Rückkehr

Abschied und Neubeginn

Vorwort

Es gibt viele Bücher, Dokumentationen und Filme über die Zeit des Zweiten Weltkriegs, insbesondere über die schrecklichen Verbrechen, die vom Nazideutschland im Verlaufe der brutalen Zerstörung fast ganz Europas begangen wurden.

Im Vordergrund steht dabei richtigerweise der Holocaust als eine historische Gräueltat vorher nie gekannten Ausmaßes, insbesondere wegen der Form des industriell betriebenen Massenmordes. Ein erschreckendes, absolut apokalyptisches Phänomen in der Art und Weise, in der es von den Nazi-Schergen ausgeführt wurde.

Bei vielen der Filmdokumentationen geht es in erster Linie um militärische Details: Feldzüge, Angriffspläne, Strategien. Bei Spielfilmen eher um das unmittelbare Kampfgeschehen mit der Schilderung des Schicksals der beteiligten Soldaten, häufig mit bedenklich eingeengter Perspektive, was die Leiden der ebenfalls betroffenen Zivilbevölkerung angeht.

In den letzten Jahren haben dann vom Publikum stark beachtete Filme einige der verdrängten Traumata der Deutschen thematisiert – Bombenkrieg, Flucht, Vertreibung sowie Massenvergewaltigungen mit millionenfachen Opfern. Häufig wurden diese Filme – sowie auch Bücher mit der gleichen Thematik – einer harschen Kritik unterzogen. Der Vorwurf lautete, sie würden die tatsächlichen Proportionen von Ursache und Wirkung, von Schuld und Sühne, von Tätern und Opfern auf den Kopf stellen und die Leiden der Deutschen umdeuten zu einer deutschen Opferrolle: Aus Tätern können keine Opfer werden.

Ich teile diese Auffassung nur bedingt. Die Täterrolle vieler Deutscher – aktiv, als Mitläufer oder als schweigende Mehrheit – kann, bis auf wenige Ausnahmen, nicht angezweifelt werden. Dennoch muss es erlaubt sein, auch die Opferperspektive in diesem Kapitel der deutschen Geschichte mit künstlerischen Mitteln, filmisch und literarisch, in der öffentlichen Diskussion darzustellen und zu reflektieren.

Im Gegensatz zu der breiten öffentlichen Aufarbeitung der Kriegszeit hat die sich daran anschließende historische Epoche eine vergleichsweise geringe Beachtung gefunden: die „Nachkriegszeit“, die Jahre von 1945 an – der Untergang der Diktatur und der Beginn einer neuen Ära – und die Jahre Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger – gemeinhin gleichgesetzt mit dem Beginn des „Wirtschaftswunders“ – also ein Zeitraum von etwa fünfzehn Jahren nach Kriegsende. Auch über diese Epoche gibt es Filme und Bücher mit eindringlichen Schilderungen menschlicher Schicksale, der erbärmlichen Lebensumstände und mit einer Reflexion über ethische Begriffe wie Schuld und Sühne, Opfer und Täter.

Was aber im Rahmen der Aufarbeitung der Kriegsfolgen in nicht ausreichendem Maße geleistet wurde, war eine Reflexion über die leidenden Kinder im Krieg und in der unmittelbaren Nachkriegszeit.

Die Autorin Sabine Bode ordnet in ihrem bemerkenswerten Buch „Die vergessene Generation: Die Kriegskinder brechen ihr Schweigen“ die Jahrgänge von 1930 bis 1945 der eigentlichen Kriegskindergeneration zu. Diese hatten noch mehr oder minder stark die unmittelbaren Kriegsereignisse erlebt – vor allem den Bombenkrieg, Evakuierung, Flucht und Vertreibung. Sie erweitert dann diesen Begriff auf die später Geborenen, die Nachkriegsgeneration ab 1945. Sie begründet diese Entscheidung damit, dass auch die Kinder, die nicht unmittelbar den Kriegsgeschehnissen ausgeliefert waren, dennoch sehr nachhaltig durch die Kriegsfolgen geprägt worden sind: sei es durch den Tod eines Familienangehörigen im Krieg oder unmittelbar danach an den Folgen von Verwundungen, Verstümmelungen oder Krankheiten und Seuchen; das teils jahrelange Fehlen des kriegsgefangenen Vaters; die seelischen Qualen der vergewaltigten Mutter oder Schwester; die Erzählungen der Älteren über Flucht und Vertreibung, insbesondere aber auch durch das eigene Erfahren von Not, Elend und Hunger.

Mir wurde danach klar, dass ich in diesem erweiterten Sinne auch der Kriegsgeneration angehöre. Wir hatten zwar keine Todesopfer in der eigenen Familie, aber Tote in der Verwandtschaft zu beklagen. Mein Vater hatte seine schwere Verwundung überlebt und war halbwegs heil – jedoch stark traumatisiert – aus dem Gemetzel zurückgekehrt. Wir selbst waren nicht bombardiert worden, wenngleich meine Großeltern am Niederrhein erheblich von Bomben, Kampfhandlungen, der Zerstörung ihres Besitztums und Evakuierung betroffen gewesen waren. Unser Haus wurde nicht zerstört. Aber wir litten materielle Not – Mangel, wohin man nur schaute, wenn auch keinen Hunger im eigentlichen Wortsinne. Die als Folge des Kriegstraumas bei meinem Vater entstandene schwere Depression hat lange Zeit unsere gesamte Familie beeinträchtigt und sie fast zerstört. Auch in den folgenden Jahren gab es unzählige Einschränkungen. Von einem normalen Leben, vor allem für uns Kinder, konnte nicht die Rede sein.

Im Rahmen der Reflexion über den Verlauf meines Lebens wurden mir immer stärker die eigenen Traumata bewusst, die – wenn auch nicht in lebensbedrohlicher Form – mein Leben jahrelang stark eingeschränkt und beeinflusst haben.

So reifte allmählich der Entschluss, diese Ereignisse – beginnend mit meiner frühen und späten Kindheit in den Jahren 1947 bis 1960 – in Form einer Autobiografie aufzuschreiben. Zwei Ereignisse haben mich darin bestärkt: zunächst der plötzliche Tod meines fast gleichaltrigen Freundes 2012 – und im Zusammenhang damit die vorher verdrängte Erfahrung der Endlichkeit auch meines eigenen Lebens – sowie der Tod meiner Mutter im darauffolgenden Jahr.

Und so kann ich heute einen Bericht über den ersten Teil meiner Kindheit vorlegen: authentisch, detailgenau und mit dem Anspruch auf Offenheit und Ehrlichkeit, die Verwerfungen in meinem eigenen Leben nicht ausklammernd. Gleichzeitig habe ich mich bemüht, mit den lebendigen Schilderungen aus dem bäuerlichen und kleinbürgerlich-proletarischen Leben eine anschauliche Milieustudie dieser Zeit zu präsentieren. Dabei soll die manchmal anekdotenhafte Form der Darstellung nicht die tatsächliche Situation damals verniedlichen: Wir hatten zwar unseren Humor nicht verloren, aber zum Lachen war die ganze Sache gewiss nicht.

Möglicherweise werden sich viele Gleichaltrige, die auch der Nachkriegsgeneration angehören, in den von mir geschilderten Episoden eines Kinderlebens in schwerer Zeit wiedererkennen.

Mein größter Wunsch wäre es, wenn gleichfalls nachfolgende Jahrgänge, vielleicht sogar einige wesentlich jüngere Menschen – Angehörige unserer Jugend – sich für dieses Buch interessieren würden. Die ihnen dort vermittelten Informationen bei der Schilderung eines – zugegebenermaßen individuellen – Schicksals, könnten sie vielleicht zu einem besseren Verstehen für die Lebensumstände ihrer Großeltern und Eltern unmittelbar nach dem Krieg und zu einem tiefergehenden Verständnis für diese Generation führen.

„Die Geburt ihres Sohnes geben bekannt …“

Der Sommer 1947 war, nach den Erzählungen der Älteren, wohl sehr heiß. Am elften Tag im siebten Monat dieses Jahres beschloss die Natur, dass ich meine – zwar komfortable, aber inzwischen zu eng gewordene – Behausung im Bauch meiner Mutter verlassen sollte.

Alles verlief normal. Das war auch nicht weiter verwunderlich, denn meine Mutter hatte bereits zuvor zwei Kinder geboren, war also nicht ganz unerfahren in diesen Dingen.

Das einzige ein wenig Spektakuläre bei meiner Geburt war der Transport meiner bereits heftig in den Wehen liegenden Mutter ins Krankenhaus. Sie kauerte schmerzgeschüttelt im offenen Führerhaus eines englischen Militärlastwagens, und mein Vater war der Chauffeur. Er war zu der Zeit bei der britischen Besatzungsarmee – den „Tommys“, wie sie genannt wurden – als Fahrer angestellt und durfte seinen Truck abends mit nach Hause nehmen. Es gab heftigen Gewitterregen. (Bei solch einem Sauwetter ein Kind zur Welt zu bringen!)

Spätabends setzten bei meiner Mutter die Wehen ein. Bei der rasenden Fahrt zur Entbindungsstation auf dem Holperpflaster der Straße verlor dann der Bedford auch noch seinen Auspuff, der nach einem kurzen Stopp von meinem Vater auf die Ladefläche geworfen wurde.

Knatternd kam die Fuhre aber doch noch rechtzeitig an und frühmorgens erblickte ich das (Dämmer-)Licht der Welt, in die ich, ohne gefragt worden zu sein, hineinflutschte. Ja, da war ich nun und musste sehen, wie ich zurechtkam.

Später habe ich nachgerechnet, dass ich wohl Vaters zweite „Amtshandlung“ nach seiner Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft im Spätherbst 1945 und seiner Rückkehr nach Hause gewesen bin. Die erste Aktion in Sachen Familienplanung nach dem Krieg war die Zeugung meiner ersten Schwester, die im Juni 1946 als Totgeburt zur Welt kam. Wir nannten sie Ingeborg, weil dies der Name war, den Mutter für sie vorgesehen hatte. Mein älterer Bruder hieß Heinz-Dieter, im März 1944 geboren, um nach fünf Tagen diese Welt schon wieder zu verlassen. Plötzlicher Kindstod. Meine zweite Schwester Marianne wurde erst später, im März 1953, geboren und lebt heute in Düsseldorf.

Auf dem Wichel (1947–1950)

Meine Erinnerungen an meine frühe Kindheit, als wir auf dem „Wichel“ lebten, einem kleinen Hügel in einem nördlichen Stadtteil von Lohne, kommen fast alle aus zweiter Hand, vor allem aus Erzählungen meiner Mutter, nur wenige blass und schemenhaft aus eigenem Erinnern.

Noch heute ärgere ich mich, dass ich, wenn ich nach meinem Geburtsort gefragt wurde, Wichel sagen musste, später präzisiert: Wichel bei Lohne. Ein überpenibler Standesbeamter hatte es so in meine Geburtsurkunde eingetragen, wahrscheinlich weil meine Mutter es ihm bei dem amtlichen Akt so vorgesagt hatte. Kein Mensch kennt Wichel! Wie auch? Inzwischen gebe ich unter Umgehung dieser urkundlichen Feststellung „Wichel-Lohne“ an, zunehmend häufiger auch nur „Lohne“, mit dem Vorteil, dass nun der eine oder andere diesen Ort geografisch einordnen kann.

Lohne ist inzwischen ein aufstrebender Industriestandort mit achtzehntausend Einwohnern geworden. Bei meiner Geburt war es ein verschlafenes Kleinstädtchen mit achttausend Bewohnern und einer unterentwickelten wirtschaftlichen Struktur: eine Fabrik, die Korken herstellte, und zwei, drei Kartonagenbetriebe. Der größte Arbeitgeber war „Trenkamps Dreschmaschinenfabrik“. Ansonsten stark landwirtschaftlich geprägt. Getreidesilos am Bahnhof und die Zuckerrübensammelstelle. Auch Torf aus dem Kroger Moor wurde auf einer Lorenkleinbahn herangeschafft und dann per Eisenbahn weitertransportiert. Hier also lebten wir.

Obwohl ich keine wirkliche Erinnerung an die ersten Jahre meines Lebens habe, ist mir eines immer im Gedächtnis haften geblieben: Ein kleines Porträtfoto meines Vaters, aufgenommen kurz nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft. Ein noch nicht ganz dreißigjähriger Mann, immer noch gut aussehend, mit markantem Gesicht. Auf Fotos aus der Vorkriegszeit und zu Beginn seiner Militärzeit, aufgenommen in Uniform oder Zivil, hatte er noch weichere Züge. Jetzt eher abgemagert, streng und angespannt, weit aufgerissene Augen.

Man ahnt das Grauen, das er in den vergangenen sechs Kriegsjahren erlebt haben musste; die vielen schlimmen Dinge, die er gesehen hatte, an denen er vielleicht selbst als Panzersoldat beteiligt gewesen war. Hoffentlich nichts Verbrecherisches! (Lieber Gott, lass meinen Vater kein Mörder sein!)

Das Bild eines gebrochenen Mannes. Er selbst sprach so gut wie nie über die Kriegszeit, wie die meisten anderen Frontsoldaten auch. Inzwischen weiß ich, dass er vom Erlebten stark traumatisiert war. Damals kannte niemand dieses Wort. Dann wurde immer gesagt: „Wir haben alle viel mitgemacht.“ Aber die Millionen Soldaten, vor allem diejenigen, die so lange in Russland gewesen waren wie Vater: nur viel mitgemacht? Oder war es mehr, als viele ertragen konnten? Es wird ja gesagt, dass es die meisten ganz gut weggesteckt hätten. („Das Leben muss weitergehen.“ „Man darf nicht ewig in der Vergangenheit herumwühlen.“ „Wichtiger als die Vergangenheit ist die Zukunft.“) Was sind das für Menschen, die nach sechs Jahren unfassbaren Grauens so denken können? Strukturiert? Sind sie stark, stärker als die Schwachen, Sensiblen, wie mein Vater? Oder sind sie nur abgebrüht und gefühllos? Oder können sie besser verdrängen?

Die unmittelbare Umgebung war nicht in der Lage zu erkennen – auch meine Mutter nicht, und das machte einen Teil ihrer Herzenskälte aus –, dass dieser Mann nicht nur traumatisiert, sondern schwer depressiv, also krank war.

Die Vorwürfe an ihn gerichtet: „Beweg dich endlich! Komm, tu was! Schluss mit der Herumlungerei! Erfülle endlich deine Verpflichtungen gegenüber deiner Familie!“ Die völlige Bewegungsunfähigkeit meines Vaters, fast Starre zu nennen, der hilflose Blick. Das stundenlange Herumliegen mit geschlossenen Augen, aber nicht schlafend, begleitet von den keifenden Vorwürfen meiner Mutter.

Gott sei Dank hat sich diese Starre dann irgendwann gelöst und er begann wieder zu funktionieren, wie man es von ihm erwartete. Aber diese Bilder von meinem zerstörten Vater, dessen Seelenpein in den Augen zu lesen war für jeden, der lesen wollte, sind immer noch in mir eingebrannt — ich war damals erst vier Jahre alt — und flammen jedes Mal überdeutlich auf, wenn die Gedanken sich in diesen Winkel meiner Seele verirren.

Dieser Hass, den ich gegenüber dem Massenmörder und seinen willfährigen Helfern und Helfershelfern empfinde, allein schon aus dem Grunde, was sie aus meinem Vater gemacht haben! Andere Millionen Gründe kommen noch hinzu.

Weitere konkrete Erinnerungen an unsere Zeit auf dem Wichel habe ich nicht. Ich rekonstruiere alles aus den Erzählungen meiner Mutter. („Das musst du doch noch wissen, Junge.“ — „Nein, Mutter.“ — „Das kann ich ja gar nicht verstehen.“) Von den mir eingebrannten Bildern meines Vaters aus dieser Zeit sagte ich ihr natürlich nichts. Warum auch? Sie hätte es ja sowieso nicht verstanden.

Gedankensplitter, wachgerufen durch Fotos aus dieser Zeit: das Haus, in dem wir unsere Wohnung hatten. Keine Erinnerung an Größe, Ausstattung oder Besonderheiten; sicherlich nicht groß und auch nicht komfortabel. Ein weißer Bungalow mit ausgebautem Souterrain (unsere Wohnung?), sachlich, kühl, ohne Schnörkel. Ungewöhnlich, ja sogar ins Auge fallend, insbesondere in dieser Umgebung aus kleineren Häuschen im traditionellen Stil.

Der Hauseigentümer, Kampmanns Fiete genannt, ein fetter, stiernackiger Kerl mit Schweinsgesicht; und seine Frau Gerti, ebenso dick mit dummer Physiognomie. Er mit ausgebreiteten Beinen in einer Hängematte liegend, aufgehängt zwischen zwei Apfelbäumen in dem Garten, der zum Haus gehörte. Daneben eine zweite Hängematte. Vater darin liegend, Mutter auf dem Rand sitzend, beide lachend. Sie zeigt ihm mit ihrem Finger an seiner Schläfe das Vögelchen. Er schneidet dazu eine Grimasse. Irgendwie unwirklich, weil ich beide nicht so in Erinnerung habe, aber auch schön. Offenbar gab es doch noch entspannte Augenblicke zwischen ihnen.

Fotos von Nachbarschaftsfesten: Männer und Frauen zwischen dreißig und fünfunddreißig, alle älter aussehend. Die Frauen auf den Schößen der Männer sitzend, lachend, schäkernd. Alle eine Flasche Bier oder ein Glas Wein in der Hand. Irgendwie gierig: das entgangene Leben nachholen. Die Männer: im Anzug, weite Hosen mit Schlag, nach der damaligen Mode – alles Vorkriegskleidung –, teilweise mit Hosenträgern, die Ärmel der Oberhemden aufgeschlagen, die Krawatten halb gelöst. Keiner dickleibig dank der Nachkriegshungerdiät; markante Gesichter mit Falten trotz ihres jungen Alters. Relativ lange Haare, manche Mähne ins Gesicht fallend, dann sah der Träger verwegen aus.

Die Frauen: etwas jünger als die Männer, alle schlank. Alle eine gute Figur, was man so auf den Fotos sehen konnte. Zum Teil harte Gesichter – auch sie hatten einiges erlebt –, aber keine Falten. Wohl auch geschminkt. Selbst gemachte Frisuren. Schmuck aus besseren Zeiten, nicht billig. Offensichtlich bemüht, gut auszusehen und damit Eindruck zu machen.

Fotos aus der Spätphase solcher Feiern: Der Alkohol hatte seine Wirkung getan. Manches Gesicht etwas entgleist, manches Hemd und mancher Rock verschoben, offensichtlich war geknutscht und gefummelt worden. Nicht mehr jede Frau saß auf dem Schoß ihres ursprünglichen Partners.

Fotos von Klein-Jürgen: keines in einer Wiege oder im Kinderwagen (warum eigentlich nicht?), nur aufrecht stehend. Wackelig mit eineinhalb Jahren, Ball in der Hand, Kappe auf dem Kopf. Darunter das runde Kleinkindergesicht und der pummelige Oberkörper. Zwei Jahre alt: im Schnee, auf einem Schlitten sitzend, Vater daneben in der Hocke mit Schlapphut. Er hält mir einen gerade gefertigten Schneeball vor das Gesicht. Ich abwehrend, fast weinerlich, Vater lachend. Daneben Nelly, unsere Mischlingshündin, mit klugen Augen aufmerksam beobachtend.

Fotos von meinem Großvater Heinrich, Mutters Vater, mit Bart und militärischer Haltung. Er war wohl mal zu Besuch bei uns. Er wohnte ja auch nicht allzu weit entfernt auf seinem Hof in Daren, Mutters Elternhaus. Das war nur sechs Kilometer von Lohne entfernt. Aber die Bewältigung solcher Entfernungen war für das bodenständige Geschlecht, von dem ich abstamme, eine Weltreise. Wenn ich diese Gene auch haben sollte, merkt man davon eigentlich nur wenig. Eher das Gegenteil, wenn ich nur an meine viele Reisen denke. Bin ich etwa aus der Art geschlagen? Und wenn ja, warum? Überhaupt wundere ich mich manchmal sehr darüber, dass ich so geworden bin, wie ich bin. Bei der Herkunft und dieser Jugend hätte man auch etwas ganz anderes erwarten können.

„My home is where my heart is.“

Ende 1950 zogen wir von Wichel in einen anderen Stadtteil von Lohne um. Neue Adresse: Landwehrstraße 67, an der Ausfallstraße nach Südlohne, Richtung Kroger Moor, dann weiter nach Steinfeld und Damme. Also im sogenannten Oldenburger Münsterland, eine stockkatholische Enklave – dem Bistum Münster zugehörig – im ansonsten evangelischen nördlichen Oldenburg und im „Hannöverschen“, den angrenzenden Gebieten des ehemaligen Königreichs Hannover.

Radikale katholische Religiosität mit all ihren unduldsamen, engstirnigen und intoleranten Erscheinungsformen, erheblich stärker ausgeprägt als bei den Katholiken in deren Stammgebieten. Die hatten nicht das Problem, sich täglich gegenüber den als übermächtig empfundenen Protestanten durchsetzen zu müssen. Ein Phänomen, das auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen feststellbar ist, in denen Minderheiten sich bemühen müssen, ihre eigene Identität gegenüber der majorisierenden andersdenkenden Mehrheit zu bewahren.

Oldenburg war die Hauptstadt des gleichnamigen Regierungsbezirks. Alles war bereits ziemlich hoch im Norden gelegen – Bremen sechzig Kilometer, Oldenburg fünfzig Kilometer, die Nordsee bei Wilhelmshaven siebzig Kilometer –‚auch stark nördlich geprägt, sowohl in der Mentalität als auch in der Sprache. Oldenburger Platt wurde bei uns gesprochen. (,„Moin, moin! Woh geiht di dat?“) Vater hat sich schwergetan, sich sprachlich anzupassen.

Er kam ja vom unteren Niederrhein nahe der niederländischen Grenze bei Nijmegen und sprach eine Art holländisches Platt. Über dieses Kauderwelsch amüsierte sich stets die Verwandtschaft. Natürlich beherrschten meine Eltern auch das Hochdeutsche, aber im täglichen Sprachgebrauch dominierte das Platt.

Ich habe das Oldenburger Platt – später, nach unserem Umzug an den Niederrhein auch das Holländer Platt gesprochen. Heute beherrsche ich das oldenburgische Platt nur noch rudimentär, kann aber dennoch damit meine Verwandtschaft, die es weitgehend verlernt hat, auf Familienfesten verblüffen. („Dass du das immer noch kannst!“)

Meine jugendlichen Kenntnisse des Holländer Platts („Mijn groetmoeder was een Nederlandse, dus mijn vader is een halfe Nederlander, en ik ben een quart Hollander“) habe ich dann später systematisch vervollkommnet durch das Studium entsprechender Sprachbücher („Nederlands voor beginners“); meistens bei der sonntäglichen Körperreinigung in der Badewanne.

Heute spreche ich zumindest so leidlich Nederlands, dass die angesprochenen Angehörigen des Nachbarvolkes sich jedes Mal freuen und erstaunt sind, dass einer dieser – ihrer Meinung nach arroganten – „duitsen moffen“ sich herablässt, ihre vermeintlich verachtete, zum Lachen reizende Sprache zu sprechen. („Nu gaan wij lekker slapen.“ – Lecker?!)

Das Eis ist schnell gebrochen, wenn auch noch meine holländische Großmutter ins Spiel kommt. Ich kann mich dann oft eines pädagogischen Kommentars nicht enthalten, wenn ich ihnen vorwerfe, dass sie ja diese Situation selbst hervorrufen, wenn sie jeden Versuch eines Deutschen, sich des Niederländischen in der Alltagskonversation zu bedienen, durch die Anwendung ihrer überlegenen Deutschkenntnisse im Keim ersticken. Dann darf man sich auch nicht wundern.

Zurück zu Lohne: Obwohl bereits sehr nördlich gelegen, fehlt dennoch die Nähe des Meeres, es liegt halt noch im Binnenland. Zwei meiner Onkel – Georg und Walter – arbeiteten geschäftlich eng mit Bremer Firmen zusammen. Verwandtschaft gab es auch in Hamburg, Tante Emmy und Familie. An einen Besuch dort zusammen mit Mutter kann ich mit gut erinnern: Schlimme Erzählungen über die Auslöschung Hamburgs im „Feuersturm“ beim tödlichen Bombardement 1943 durch britische und amerikanische Bomberflotten, vierzigtausend Opfer. Viele Tote auch bei den Hamburger Verwandten. Angegilbte Fotoalben-Bilder mit schwarzen Trauerflors wurden gezeigt. („Wer ist das denn, Tante Emmy?“ – „Dat is min suster Fine, die is ook doodbleven.“)

Weitere Verwandtschaft in Bremen. Mehrfache Besuche, aber keine Namen gemerkt. Gut in Erinnerung geblieben ist mir das Völkerkundemuseum in Bremen, mein erstes „Kultur“-Erlebnis.

Unmittelbare Begegnung im Eingangsfoyer, noch vor einem riesigen Walgerippe postiert: der Watussineger, halb nackt mit Speer in der Hand, die wulstigen Lippen durchspießt, auch die Ohrläppchen durch schwere Gehänge zentimeterlang herabgezogen. Ich war fasziniert, verwundert und gleichzeitig ein wenig verängstigt. So sahen also Menschen aus dem schwarzen Erdteil aus, die sogenannten „Wilden“! Erschreckend eigentlich, irgendwie aber auch interessant.

So hatte dann auch bei mir die unsägliche deutsche Interpretation fremder Kulturen und Menschen aus der damals noch nicht allzu fernen kolonialen Vergangenheit des Deutschlands der Kaiserzeit (der Erste Weltkrieg lag gerade einmal fünfunddreißig Jahre zurück) – mit dem Schlachtruf „Am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ – noch ihre Wirkung hinterlassen, wenn auch stark abgemildert im kindlichen Erstauntsein.

Im Nachhinein betrachtet: Kaum zu fassen die unglaubliche Verdichtung dieser geschichtlich gelebten Zeit. Innerhalb von dreieinhalb Jahrzehnten zwei Weltkriege mit entsprechenden Untergangsszenarien, eine Diktatur und der Beginn einer neuen Zeit. Wann hat es jemals etwas Vergleichbares mit dieser Rasanz gegeben?

Neue Adresse: Landwehrstraße 67

Landwehrstraße 67 war ein kleines Doppelhäuschen. Wir bewohnten die linke Hälfte, unsere Nachbarn Kordes die rechte. Unmittelbar an der Straße gelegen, kein Vorgarten. Ein verklinkerter Bau aus den Zwanzigerjahren, kein Siedlungshaus. Einfach, aber nicht unschön, zumindest was die mit Stuck verzierten Fensterbögen und Türgesimse anging.

Eigentümer des Hauses – er nannte noch weitere ähnliche Häuschen sein Eigen – war Dr. Trenkamp, Arzt und Allgemeinmediziner, Angehöriger der Trenkamp-Dynastie, in deren Fabrik „Trenkamps Landmaschinen“, nur unweit von unserem Haus entfernt, die legendären Dreschmaschinen, die überall im Oldenburger Land – auch auf dem Hof meines Onkels Oskar – im Einsatz waren, gebaut wurden. Befremdlicherweise in einem Farbton lackiert, den meine Mutter bei ihrer Kleidung „rosenholzfarben“ nannte.

Versehen war das hölzerne Ungetüm mit einer machtvollen Schwungscheibe, die mittels eines Antriebsriemens entweder von einem stationären Diesel- oder Elektromotor, manchmal auch noch von einem vorsintflutlichen Lokomobil angetrieben wurde – wie auf dem Hof meines Onkels Willi im Artland, von dem später noch die Rede sein wird. Diese Dreschmaschinen waren wohl ein absoluter Verkaufsschlager, denn der Trenkamp-Clan gehörte zu den reichsten Familien Lohnes und war gleichzeitig der größte Arbeitgeber des Städtchens.

Ein Zeichen ihres Wohlstandes war die Trenkampvilla, ein imposantes Gebäude aus der Gründerzeit, mit diversen Giebelchen und Türmchen. Sie lag in der Brinkstraße, ein wenig weiter stadteinwärts mit gebührendem Abstand zu den profanen Werkshallen, in denen von der dort schuftenden Arbeiterklasse der Wohlstand der Familie vermehrt wurde. Die Trenkampvilla steht noch heute und wird in den örtlichen touristischen Prospekten als eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt angepriesen.

Dr. Trenkamp war nicht nur unser Hausbesitzer, sondern auch unser Hausarzt. Er war von kleiner, beleibter Statur, mit Glatze, silberweißem Schnurrbart, immer freundlich mit sanfter Stimme sprechend. Natürlich hatte er viele Privatpatienten, die Kassenpatienten wurden jedoch auch ohne jeglichen Anschein einer Benachteiligung behandelt. Man ging nicht häufig zum Arzt. („Das wächst sich schon wieder aus. Hausmittel helfen auch.“) Aber wenn es dann doch erforderlich war, war der Weg zu Dr. Trenkamp unvermeidlich.

Jeweils zum Monatsersten begleitete ich Mutter, die mit dem Mietbuch in der Hand den fälligen Mietzins begleichen wollte, in die prachtvolle Villa, immer ehrfurchtsvoll, aber auch ein wenig beklommen. Die Miete wurde von der Ehefrau des Doktors entgegengenommen und im Mietbuch quittiert. Neunundzwanzig Deutsche Mark, die es dann ja bereits gab, waren es im Monat. Es gab noch die Wohnraum-Zwangsbewirtschaftung mit staatlich verfügter Mietbegrenzung.

Als nach mehreren Jahren der Betrag auf vierunddreißig Mark angehoben wurde, nahm sich Mutter das Herz zu protestieren und nach einer Begründung für diese enorme Mieterhöhung zu fragen. Dr. Trenkamp musste dann kommen, ungehalten darüber, dass nun ein Patient wegen dieser Lappalie warten musste. Was jedoch die Preissteigerung anging, blieb er hart: „Die Kosten! Die Kosten!“

Zähneknirschend musste Mutter dieses Verdikt anerkennen und brachte es auch dankenswerterweise bei künftigen Mietzahlungen nicht mehr zur Sprache. Soweit ich mich erinnern kann, wurde die Miete bis zu unserem Wegzug von Lohne auch nie wieder erhöht. (Wie sehr würden sich heute alle Nicht-Hausbesitzer nach solchen Verhältnissen sehnen!)

Wohnkultur 1950

Unser neues Haus war eher klein, vielleicht sechzig oder siebzig Quadratmeter im Erdgeschoss, dazu noch ein großes Zimmer unter dem Dach und ein zusätzlicher kleiner Keller. Hinter der massiven Eingangstür mit vielen kleinen Scheiben eine Diele mit Garderobe und ein langer Flur zum hinteren Bereich. Links die „gute Stube“, nur genutzt an Festtagen und bei Besuchen von Freunden und Bekannten. Manchmal tauchten auch Verwandte uneingeladen auf, die dort hineingebeten wurden.

Hier standen die „Möbel zum Vorzeigen“; Nippes, gar nicht mal so geschmacklos; Kristallgläser im Glasteil der Vitrine, daneben das „gute Serwis“. An der Wand drei Bilder: die „Betenden Hände“, der „Mandolinenspieler“ und eine Gebirgslandschaft mit rauschendem Bach und röhrendem Hirsch. Keine Bücher, die einzigen Bücher waren die Gebetbücher, die in der Schublade der Garderobe verwahrt wurden.

Dies war der alleinige Raum im Haus, der mit einem Kohleofen – einem fortschrittlichen Allesbrenner der Marke „Küppersbusch“ – beheizbar war. Durch den Flur gelangte man in die hinteren Räume, zunächst in die Küche, in welcher der Kochherd, der ständig in Betrieb war, dafür sorgte, dass der gesamte hintere Bereich warm oder zumindest temperiert war.

Im Flur führte links geradeaus hoch eine schön verzierte alte Holztreppe zum einzigen Zimmer im Dachgeschoss, mit schrägen Wänden. Eigentlich zu groß, vielleicht zwanzig Quadratmeter, unbeheizt. Im Winter zog es durch die Dachpfannen aus den nicht isolierten Abseiten. Das Zimmer: völlig schmucklos, kein Teppich, kein Bild, kein Regal. Ein Einzelbett, daneben ein Nachtkommödchen, in der Ecke ein billiger Kleiderschrank. Hier schlief ich, nicht wirklich komfortabel. Im Winter kalt, das Bettzeug klamm und muffig; bei besonderer Kälte gab es eine Wärmeflasche aus Kupfer mit ins Bett, eingewickelt in ein Handtuch, damit man sich an dem heißen Metall nicht verbrannte. Im Sommer zu heiß und stickig, da half auch das weit geöffnete einzige Fenster nicht. Aber immerhin hatte ich hier meine Ruhe, das war mein Reich.

Links neben der Küche war die Tür zum Elternschlafzimmer. Klein, eng, zugestellt mit den obligatorischen Möbeln: Doppelbett, rechts und links Nachtkonsolen, dreitüriger Kleiderschrank. Die Möbel alle im Dreißigerjahre-Stil: massiv, solide gearbeitet, nicht so ein Schund wie heute. Noch aus der Vorkriegszeit, vor der Hochzeit 1940 gekauft. Einziges Bild: die Madonna ohne Jesuskind, aber mit zum Himmel emporgerichteten Augen und gefalteten Händen, von puttenhaften Engelein umschwebt.

In dem angrenzenden Raum, den meine Mutter als Nähund Bügelzimmer nutzte, stand sogar eine kleine Frisierkommode mit Bürste und Kamm aus Schildpatt und einigen wenigen Tiegelchen und Töpfchen für die mütterliche Toilette. Mutter war ja eine durchaus hübsche Frau, die sich trotz der schweren Arbeit zu pflegen wusste. Fast alles wurde selbst genäht: Gardinen, Vorhänge Tischdecken, Hand- und Geschirrtücher, alles auf einer „Singer“-Nähmaschine mit Fußkurbelantrieb. Viele der Kindersachen, der Kleider für meine Mutter und meine Schwester wurden hier hergestellt. Alle Sachen wurden x mal geflickt, insbesondere die Arbeitssachen für Vater. Alle Socken wurden mehrfach gestopft, bis es nicht mehr ging, dann wurden neue gestrickt.

Später zog meine Schwester aus unserem gemeinsamen Schlafzimmer unter dem Dach in dieses Zimmer, hatte aber dort nur ein Bett, aufgestellt neben einem weiteren Wäscheschrank, in dem Mutter ihre gesamte Aussteuer, die sie in die Ehe mitgebracht hatte, lagerte. Sie nutzte diesen Raum auch nach dem Zuzug meiner Schwester weiter als ihr Arbeitszimmer. Dieser war – ebenso wie das benachbarte Elternschlafzimmer – unbeheizt und immer kalt. Außerdem stand – wegen der Frischluft-Manie meiner Mutter – das Oberlicht des Fensters ständig zum Lüften auf Kipp.

In diesem unserem Haus hatten wir uns eingerichtet und fühlten uns recht wohl. In einer Umgebung, in der fast alle Menschen mit vielfältigen Einschränkungen leben mussten, konnte der eigene Mangel leichter ertragen werden. Der gegenseitige Neid schlich sich erst mit steigendem Wohlstand ein.

Erste große Liebe: Bücher!

In dauerhafter Erinnerung geblieben ist mir meine erste Literaturerfahrung während einer länger andauernden Krankheitsphase, ich glaube es waren die Masern. Ich wurde von Mutter mit Medikamenten, leichtem Essen und heißen Getränken versorgt. („Immer gut zudecken, Junge, und schwitzen! Hörst du? Das macht dich wieder gesund.“) Meine ständigen Quengeleien („Mir ist langweilig. Ich will aufstehen“) führten dazu, dass eine Nachbarin, der sie ihr Leid mit ihrem kranken Sohn erzählte, ihr riet, mir doch einfach ein spannendes Kinderbuch zur Zerstreuung zu besorgen. Bücher dieser Art gab es in der katholischen Borromäus-Bibliothek gegenüber der Leichenhalle des Krankenhauses. Ausleihe nur sonntags von zehn bis zwölf, nach dem Ende der Gottesdienste, wahrscheinlich um der Kirche keine Konkurrenz zu machen. Es gab nicht nur katholisch gefärbte Erbauungsliteratur und Sachbücher, sondern auch Belletristik bis hin zu Werken der Weltliteratur.

Die Bibliothekarin, ein älteres unverheiratetes Fräulein mit Goldrandbrille und Dutt, war offenbar literarisch beschlagen und auch in pädagogischen Belangen, wie dem passenden Buch für einen kranken, quengelnden kleinen Jungen erfahren. Sie empfahl meiner Mutter sogar zwei Bücher, damit sie nicht so schnell wieder zur Bücherrückgabe erscheinen müsse: Mark Twains „Die Abenteuer des Huckleberry Finn“ und „Lederstrumpf“ von James Fenimore Cooper, beide zwar Bücher für Kinder, aber gleichzeitig unbestritten auch Werke der Weltliteratur.

So begann also meine Bekanntschaft mit dem geschriebenen und gebundenen Wort bereits beim ersten Versuch auf hohem Niveau. Die Liebe zur Literatur wurde in der kleinen Dachkammer unseres Zuhauses grundgelegt und hat mich in meinem gesamten weiteren Leben begleitet.

Diese beiden ersten wirklichen Bücher in meinem jungen Leben wurden nicht gelesen, sie wurden verschlungen. Welch herrliche neue Ideenwelten, das Eintauchen in die Phantasie, das Miterleben der Abenteuer der Protagonisten! Ein Genuss, den ich noch heute beim Bücherlesen empfinde.

Die Zeit meiner Krankheit verging wie im Fluge. Als ich wieder genesen war, führte mein erster Gang mich zur Bibliothek, wo ich gegen einen einen minimalen Beitrag Mitglied wurde. Danach war ich dort ständiger Gast und schleppte Dutzende von Büchern nach Hause. Zunächst auf Empfehlung Karl May: „Durch die Wüste“, „Von Bagdad nach Stambul“, „Durch das wilde Kurdistan“ und so weiter. Zwischendurch aber dann auch wieder Klassiker wie Melvilles „Moby Dick“ oder Daniel Defoes „Robinson Crusoe.“

Die Phantasiegeschichten Karl Mays empfand ich damals nicht als Trivialliteratur. Ihm gelang es, mich in eine unbekannte Welt der Abenteuer eintauchen zu lassen, die eine lange Zeit meine Wünsche und Sehnsüchte dominierte : Ich wurde zur fanatischen Leseratte. Das zuvor im Mittelpunkt gestandene freie Spielen geriet immer mehr in den Hintergrund. Meine Eltern begannen sich Sorgen zu machen. Mutter mehr („Der Junge hockt nur noch hinter dem Ofen und schmökert in seinen Büchern. Raus, an die frische Luft!“) ,Vater eher weniger („Lass den Jungen doch lesen., wenn es ihm Spaß macht. Schaden kann’s ja nicht.“) Meistens setzte sich Mutter durch und ich musste meine geliebten Bücher zumindest zeitweise zur Seite legen. Irgendwann normalisierte sich dann meine Lesesucht; ich las zwar weiterhin regelmäßig, aber die Kinderspiele bekamen wieder ihre vorherige Bedeutung. Die Literatur blieb aber bis heute meine große Leidenschaft.

Später, als meine Schwester geboren und aus dem Babyalter heraus war, wurde in der Dachkammer ein zweites Bett aufgestellt, in dem sie schlief. In dieser Zeit war es mit dem ungestörten Lesen natürlich vorbei, weil sie mich ständig irgendetwas fragte oder mit mir spielen wollte. Als sie dann größer geworden war, musste sie wieder ins Erdgeschoss ziehen. („Das gehört sich nicht, Junge und Mädchen in einem Zimmer.“) Nun konnte ich meiner Leidenschaft wieder ungestört frönen.

Zwischenruf: „Olga“

Mit diesem Zimmer unter dem Dach verbinde ich ein weiteres, trotz der langen Spanne vergangener Zeit immer noch gut erinnertes, für mich als Kind dramatisch erlebtes Ereignis.

Kurze Zeit nach unserem Einzug – wir hatten uns in unserem neuen Haus gerade erst eingerichtet, es muss Ende 1951 gewesen sein – erreichte uns ein Schreiben des Wohnungsamtes. Es kündigte an, dass wegen des enormen Zuzugs von Flüchtlingen und Vertriebenen, die bisher nur in Behelfswohnungen, Baracken oder schlimmstenfalls in „Nissen-Hütten“ untergebracht worden waren, die Zuweisung einer Einzelperson in unser „ausreichend großes“ Haus im Dachgeschoss erforderlich sei. Meine Eltern wurden aufgefordert, sich zur Regelung der Einzelheiten in der Stadtverwaltung einzufinden.

Das war ein Schock für die Familie: Von wegen „ausreichende Räumlichkeiten“! Wir hatten selbst Mühe, auf den wenigen Quadratmetern des kleinen Häuschens zurechtzukommen. Und dann die Einquartierung einer zusätzlichen, zudem noch völlig fremden Person, vielleicht sogar für längere Zeit. Mutter war sofort auf einhundertachtzig: Lautstark wurde abends zwischen den Elternteilen der bevorstehende Einbruch dieses außergewöhnlichen Ereignisses in das bisher weitgehend ruhige Familienleben diskutiert. Der Familienfrieden war dahin. Auch ich begriff, was dies alles für mich bedeuten würde: den zwangsweisen Auszug aus meinem angestammten Reich unter dem Dach und der Umzug in das Behelfsbett in Mutters Nähzimmer.

Ressentiments gab es bei den Alteingesessenen gegenüber den Neubürgern aus dem weit entfernten Osten des ehemaligen Reiches viele: Wer kannte schon Schlesien, Pommern, Ostpreußen oder gar den Warthegau? Man wusste nur aus sporadischem eigenem Erleben, dass diese Menschen eigenartig fremd, manchmal gar nicht verständlich sprachen. War das vielleicht gar Polnisch? Für die meisten sturschädeligen Oldenburger kamen diese Fremdwesen aus „Pusemukel“, der „kalten Heimat“, waren „Beute-Germanen“ oder – noch einfacher – „Polacken“. Die sollten dorthin verschwinden, wo sie hergekommen waren!

In ähnlicher Weise äußerten sich auch meine Eltern. Mutter nach ihrer Art aggressiv und keifend; Vater, der sonst eher besonnen war, nun doch auch eindeutig: „Polacken kommen nicht in unser Haus!“ Mehrfache Anschreiben des Wohnungsamtes blieben unbeachtet, bis dann die Ankündigung der Zwangseinweisung ins Haus flatterte. Diese undankbare Aufgabe hatte Wachtmeister Timmermann, ein älterer, strammbäuchiger Vertreter der Ordnungsmacht, den alle im Viertel kannten und respektierten. Ein ruhiger, besonnener Mann, der aber nun die Einweisung durchzusetzen hatte. Vor dem endgültig feststehenden Termin erschien er noch einmal, um meinen Eltern klarzumachen, dass an der Amtshandlung nichts zu ändern sei. Sie sollten ihm das Leben doch nicht so schwer machen. Die Eltern blieben uneinsichtig: „Nur über unsere Leichen!“ Worauf Wachtmeister Timmermann abzog, nicht ohne vorher anzukündigen, dass nunmehr die Zwangseinweisung in Kürze erfolgen würde, zur Not unter Einsatz polizeilicher Gewalt. („Ich habe nun alles im Guten versucht. Aber ihr wollt ja keine Vernunft annehmen.“)

Am nächsten Tag stand er dann in voller Montur, mit Dienstmütze und umgeschnalltem Pistolenkoppel vor unserer Haustür und verlangte unmissverständlich Einlass. Im Hintergrund zu sehen war eine jüngere Frau, verängstigt, mit abgetragenem Mantel und einem „Flüchtlingsturban“ auf dem Kopf, einen schweren, abgeschabten Koffer – offenbar mit ihrer gesamten Habe – neben sich abgestellt.

Gottlob war Vater auf Arbeit, sonst hätte es möglicherweise ein größeres Unglück gegeben. Mutter beschränkte sich darauf, den mehrfachen polizeilichen Anordnungen zum Öffnen der Haustür lautstark zu widersprechen. Bis Timmermanns Geduld zu Ende war und er – nach letztmaliger Warnung – sein Pistolenhalfter öffnete und die Waffe herausholte, was meine Mutter zu schrillen Angstschreien veranlasste. Mit einem kräftigen Schlag des Pistolenkolbens zerschlug er eine der unteren kleinen Scheiben in der Haustür, um mit einem beherzten Griff durch diese Öffnung den Schlüssel, den Mutter vergessen hatte abzuziehen, im Türschloss zu drehen und die Tür von innen zu öffnen.

Mutter war so geschockt, dass sie schreckensbleich jede weitere Widerstandshandlung unterließ. Ich kleiner Bub stand eng in eine Mauerecke gepresst, mit klopfendem Herzen, verängstigt, und beobachtete mit weit aufgerissenen Kinderaugen den weiteren Verlauf der Angelegenheit. Timmermann stellte die Frau, die – ebenfalls völlig eingeschüchtert – im Hausflur stand, als Olga Sowieso vor, die nun bis auf Weiteres bei uns im Dachgeschoss wohnen würde. Seine Aufforderung an Mutter, ihm die neue Behausung zu zeigen, ignorierte diese und zeigte nur mit dem Finger zur Treppe, die der Polizist schweratmig stapfend hinaufstieg, Olga im Gefolge.

Lautes Jammern und Weinen meiner Mutter hinderten ihn nicht daran, sie aufzufordern, sich in das Unvermeidliche zu fügen und die neue Mitbewohnerin nicht zu belästigen. Sonst müsse er noch einmal wiederkommen, und das wolle sie doch sicher nicht. Als letzte Amtshandlung setzte er die Übergabe eines Zweitschlüssels für die Eingangstür durch.

Die Familie arrangierte sich irgendwann – grollend und voller kalter Abweisung – mit der neuen Situation. Weiterhin bestand aber offene Feindschaft – die vor allem von Mutter geschürt wurde – zwischen „Olga von der Wolga“, wie sie von nun an genannt wurde, und meinen Eltern. Auch ich wurde ermahnt, mich von Olga fernzuhalten, die ich eigentlich ganz nett fand und die oft ein freundliches Wort für mich hatte, wenn meine Eltern nicht dabei waren.

Die größte Sorge meiner Mutter, dass sie sich mit der Zwangseinweisung eine „Polen-Hure“ eingehandelt haben könnte, erwies sich gottlob als nicht stichhaltig. Es gab zwar Herrenbesuche, die aber – von Mutter argwöhnisch überwacht – nie über Nacht blieben, offenbar Landsleute aus ihrer alten Heimat. Sie sprachen auch nicht Polnisch, sondern irgendwie doch Deutsch. Wie Olga in dem einen Zimmer lebte, war uns allen ein Rätsel. Außer den wenigen Möbeln, die im Zimmer verblieben waren, hatte unsere neue Mitbewohnerin nichts. Wenn Mutter vor der Einweisung die amtliche Verfügung ernst genommen hätte, wäre sie sicherlich in der Lage gewesen, auch dieses wenige Mobiliar wegzuräumen und Olga ein völlig leeres Zimmer zu überlassen. So aber hörte man, meistens abends, wenn es bereits dunkel war, trappelnde Schritte von Leuten, die irgendwelche Utensilien die Treppe hinaufschafften. Offenbar auch einen Plattenkocher, denn hin und wieder nahm man Essensgerüche im Treppenhaus wahr.

An die Notwendigkeit zur Befriedigung anderer wesentlicher Bedürfnisse hatte wohl auch das Wohnungsamt nicht gedacht: Olga hatte kein Wasser und auch keine Toilette. Mutter verweigerte ihr nach einer zwischenzeitlich schüchtern vorgebrachten Bitte rigoros den Zutritt zu dem von uns genutzten Teil des Hauses.

Wie Olga diese Probleme löste, ist bis zum Schluss im Dunkeln geblieben. Vielleicht konnte sie das Wasser zum Kochen und Abwaschen in Kanistern vorhalten und auch entsorgen und die Mindestanforderungen an die Körperhygiene bei Freunden und Bekannten erledigen. Angenehm war diese Leben mit all den menschenunwürdigen Einschränkungen für sie sicherlich nicht.

Olga wohnte nicht sehr lange bei uns, vielleicht ein halbes Jahr. Dann war sie eines Tages ohne ein Wort verschwunden. Mutter war erleichtert und machte sofort eine Zimmerinspektion. Erstaunlicherweise hatte sie keine Beschwerden zu vermelden. Die zuvor vorhanden gewesenen Möbel waren alle unbeschädigt, Olgas Utensilien waren weggeschafft worden. Sie hatte sogar den Boden gewischt und das Oberlicht auf Lüftung gestellt. Na, immerhin!

Ich konnte meine Behelfsschlafstatt verlassen und wieder in mein angestammtes Reich zurückkehren. Das Familienleben nahm wieder seine gewohnten Formen an.

Mir selbst sind die Ereignisse um Olga immer im Gedächtnis geblieben, ein dauerhafter Eindruck aus selbst erlebter Nachkriegsgeschichte. Noch heute schäme ich mich für meine Eltern wegen ihres unwürdigen Verhaltens gegenüber der unglücklichen Flüchtlingsfrau.

„Spare in der Zeit, so hast du in der Not!“

Am Ende des Erdgeschossflurs führte links eine schmale Stiege hinunter in einen kleinen Keller. Außenwände gemauert, unverputzt, Fußboden aus gestampftem Erdreich. Schön kühl, aber auch ein wenig muffig, weil Luft nur durch ein kleines Fenster mit drahtbespanntem Rahmen hereinkam, aber nicht feucht. Zwei niedrige Räume, die Erwachsenen mussten den Kopf einziehen. Viele Spinnweben mit ihren Bewohnerinnen und sonstiges Krabbelgetier. Manchmal hatte sich eine Maus dorthin verirrt, die wurde dann gnadenlos gejagt.

Besonders schlimm waren für mich die Arrestzeiten, die ich wegen angeblich schwerwiegender Vergehen auf Mutters Geheiß, gegen das auch noch so großes Protestgeschrei nichts half, hier zubringen musste. Nach dem Ende der meist mehrstündigen Haftzeit wurde ich völlig verstört wieder aus dem Verlies geholt. („Jetzt weißt du, was passiert, wenn du so etwas noch einmal machst. Merke dir das!“) Immer wenn ich in den Keller hinuntergeschickt wurde, um etwas hochzuholen, erinnerte ich mich mit unguten Gefühlen an diese Erlebnisse.

Vorn im Keller lagerte Mutter ihre selbst hergestellten Marmeladen und Gelees, auch alles Eingeweckte aus unserem Garten, ebenso die selbst gemachten Säfte. Wir waren fast komplette Selbstversorger; autark, wenn auch aus dem Mangel der Nachkriegsjahre geboren. Äpfel, sorgfältig auf Regalbrettern abgelegt, wurden regelmäßig gewendet, um Druckstellen zu vermeiden. Im hinteren Raum unser Grundnahrungsmittel: die Kartoffeln – „Tüffelken“ genannt –‚ auch aus dem eigenen Garten, gelagert in einer von Vater gebauten Kartoffelkiste. Zuerst nach der Einkellerung im Herbst noch frisch, dann immer runzeliger werdend mit länger und länger wachsenden Trieben, die Mutter vor dem Schälen der Knollen abbrach und die Reste als „Augen“ ausstach. Die Salzkartoffeln auf dem Teller wurden immer kleiner durch den vielen Ausschuss. Die ganz faulen wurden aussortiert und auf dem Kompost entsorgt. Der Kreislauf der Natur funktionierte.

Gegessen wurden diese Kartoffeln das ganze Jahr. (Ob unsere späteren südeuropäischen Mitbürger von den Essensgewohnheiten im bitterarmen Nachkriegsdeutschland gewusst haben, wenn sie ihre Gastgeber „Kartoffelfresser“ nannten?) Im Frühjahr gab es dann die ersten Frühkartoffeln. Wie haben wir uns immer darauf gefreut! Die Kartoffel war jahrelang unser Hauptnahrungsmittel, als Salzkartoffel, Bratkartoffel oder Kartoffelpüree, manchmal auch als Kartoffelklöße. Selten gab es Reis oder Nudeln, und wenn, dann nur Makkaroni, die ich verabscheute. Beides musste gekauft werden, kostete also Geld, und Geld war keines da. Dank der runzeligen, nicht immer wohlschmeckenden Knolle: Sie hat uns in den ersten Nachkriegsjahren das Überleben gesichert.

Am Ende des Flures im Erdgeschoss lag der hintere Bereich des Hauses, in dem sich das eigentliche Leben abspielte. Zuerst die große Küche mit dem Esstisch, an dem auch die Speisen vorbereitet wurden, mit einer Eckbank und Stühlen. Daneben der wuchtige Kochherd – ebenfalls von „Küppersbusch“ – mit umlaufender Stange zum Trocknen der Küchentücher. Auf der Herdplatte herausnehmbare Ringe für unterschiedliche Topfgrößen, zusätzlich eine Warmhalteröhre. Darunter ein Backofen.

Der Herd war ständig unter Feuer, meistens Holz oder Kohlen, gelagert in der Kohlenkiste neben dem Herd, manchmal auch Stücktorf, wenn Vater im Moor gearbeitet hatte. Das ergab dann immer einen angenehmen Geruch in der Küche.

Dieser Herd sorgte vor allem in der kalten Jahreszeit dafür, dass nicht nur die Küche immer warm war, sondern auch die danebenliegenden Räume stets etwas temperiert waren, obwohl an deren Fenstern bei strengem Frost trotzdem die Eisblumen blühten.

Abends, kurz vor dem vollständigen Herunterbrennen, wurden ein, zwei Briketts, in Zeitungspapier eingewickelt, in die Feueröffnung hineingelegt, um die Glut zu halten. Diese wurde dann morgens früh noch vor sechs Uhr von Mutters Blasen und Stochern wieder zum Leben erweckt.