19,99 €

Mehr erfahren.

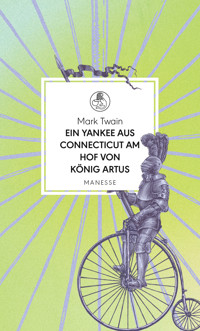

- Herausgeber: Manesse Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Manesse Bibliothek

- Sprache: Deutsch

Ein satirisches Meisterwerk über eine unfreiwillige Zeitreise ins Mittelalter vom begnadeten Spötter Mark Twain - neu übersetzt

Yankee Hank Morgan traut seinen Augen nicht: Ist es wirklich der 19. Juni des Jahres 528? Und befindet er sich tatsächlich am Artushof? Ursache dieser ominösen Zeitreise ist ein Unfall, der ihn aus dem späten 19. Jahrhundert ins frühe Mittelalter katapultiert. Als wäre das nicht genug, wird er von den Artusrittern auch noch zum Tode verurteilt. Hank mag einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, auf den Kopf gefallen ist er nicht. Mit List entgeht er dem Tod und steigt als «Sir Boss» zur rechten Hand des Königs auf. Er beglückt sein Reich mit den Errungenschaften des 19. Jahrhunderts wie allgemeiner Schulbildung, Telegraphie, Pressewesen und «erfindet» das Fahrrad. Doch als er gegen den Willen der Kirche die Republik ausruft, muss Sir Boss die Grenzen seines Waltens erkennen. Von Merlin in Tiefschlaf versetzt, wacht er wieder als der auf, der er einmal gewesen war: ein ganz normaler Yankee aus Connecticut.

Aus der Kontrastierung von tiefstem Mittelalter und technischer Moderne, Aberglaube und rationaler Aufklärung, altenglischem Mystizismus und US-Pragmatismus schlägt der Meistererzähler Mark Twain sprachmächtig und geistreich sprühende Funken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 641

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

«Bitterböse Gesellschaftssatire, politisches Pamphlet und rückwärtsgewandte Anti-Utopie – alles sehr komisch.» Philipp Haibach

Ein satirisches Meisterwerk über eines Yankees turbulente Zeitreise ins Mittelalter. Aus der Kontrastierung von Ritterwelt und Moderne, Aberglaube und Aufklärung, altenglischem Mystizismus und amerikanischem Pragmatismus schlägt der begnadete Spötter Mark Twain sprachmächtig und geistreich sprühende Funken.

Yankee Hank Morgan traut seinen Augen nicht: Ist es wirklich der 19. Juni des Jahres 528? Und befindet er sich tatsächlich am Artushof? Ursache seiner Zeitreise ist ein Unfall, der ihn aus dem späten 19. Jahrhundert ins frühe Mittelalter katapultiert. Als wäre das nicht schlimm genug, wird er auch noch zum Tode verurteilt. Hank mag einen Schlag auf den Kopf bekommen haben, auf den Kopf gefallen ist er nicht. Mit List dem Tod entronnen, steigt er sehr zum Missfallen des mächtigen Zauberers Merlin als «Sir Boss» zur rechten Hand des Königs auf und beglückt sein Reich mit modernen Errungenschaften wie allgemeiner Schulbildung, Telegraphie, Pressewesen. Und «erfindet» das Fahrrad. Doch als er gegen den Willen der Kirche die Republik ausruft, muss Sir Boss die Grenzen seines Waltens erkennen. Von Merlin in Tiefschlaf versetzt, wacht er wieder als der auf, der er einmal gewesen ist: ein ganz normaler Yankee aus Connecticut.

Die vergnügliche Abrechnung mit verlogener Nostalgie und falscher Ritterromantik amüsiert bis heute. In der Neuübersetzung von Viola Siegemund funkelt Mark Twains Romansatire wie ein auf Hochglanz polierter Artusritterhelm.

Mark Twain (1835–1910), mit bürgerlichem Namen Samuel Langhorne Clemens, war ein scharfzüngiger Kritiker der US-amerikanischen Gesellschaft. Humorvoll und satirisch schrieb er über den alltäglichen Rassismus, Heuchelei, Verlogenheit und Korruption seiner Landsleute. Bereits seinen ersten Erzählungen, entstanden in den 1860er-Jahren, war literarischer Erfolg beschieden, der sich durch die Abenteuergeschichten um die beiden Jungen Tom Sawyer und Huckleberry Finn zu Weltruhm steigerte. Auch seine weniger bekannten Romane sind bis heute höchst lesenswerte Klassiker niveauvoller Unterhaltung.

Mark Twain

EIN YANKEE AUS CONNECTICUT AM HOF VON KÖNIG ARTUS

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Viola Siegemund

Nachwort von Philipp Haibach

MANESSE VERLAG

Vorwort

Die rauen Sitten und strengen Gesetze, die in dieser Geschichte zur Sprache kommen, sind allesamt historisch verbürgt, genau wie die Episoden, die zu ihrer Veranschaulichung dienen. Es soll nicht behauptet werden, dass besagte Sitten und Gesetze im England des sechsten Jahrhunderts existierten; nein, es soll nur behauptet werden, dass man, da sie in England und anderen Kulturkreisen zu weitaus späteren Zeiten noch existierten, dem sechsten Jahrhundert gewiss kein Unrecht tut, wenn man davon ausgeht, dass sie damals bereits in Kraft waren. Und es ist mit Fug und Recht anzunehmen, dass anstelle jedes Brauchs und jeder Regel, die man seinerzeit entbehrte, etwas noch viel Schlimmeres galt.

Die Frage, ob es so etwas wie ein Gottesgnadentum gibt, wird in diesem Buch nicht geklärt. Sie erwies sich als zu schwierig. Dass das Regierungsoberhaupt einer Nation über noble Charakteranlagen und außerordentliche Fähigkeiten verfügen sollte, war offenkundig und unbestreitbar, auch dass Gott allein ein solches Oberhaupt unfehlbar zu bestimmen vermag, war offenkundig und unbestreitbar, dass demnach nur Gott eine solche Wahl treffen darf, war gleichfalls offenkundig und unbestreitbar, was geradezu zwangsläufig die Schlussfolgerung nahelegte, dass er dies – wie behauptet – auch tut. Das heißt, bis der Autor auf Madame Pompadour, Lady Castlemaine1 und noch ein paar weitere führende Köpfe jener Sorte stieß, die so schlecht in obiges Schema passten, dass er es für klüger hielt, in diesem Werk einen anderen Schwerpunkt zu setzen (denn es soll ja im Herbst erscheinen), um nach ausgiebiger Schulung die Frage in einem späteren Buch2 zu klären. Geklärt gehörte sie auf jeden Fall, und ich habe diesen Winter ohnehin nichts Besonderes vor.

Hartford, 21. Juli 1889

Ein Wort zur Erklärung

Ich begegnete dem wunderlichen Fremden, von dem ich erzählen will, in Warwick Castle. Drei Dinge gefielen mir an ihm besonders: seine aufrichtige Einfachheit, seine enorme Sachkenntnis, was alte Rüstungen betraf, und die Geruhsamkeit unserer gemeinsamen Stunden – er bestritt die Unterhaltung nämlich im Alleingang. Als bescheidene Menschen bildeten wir zwei wie von selbst das Schlusslicht der Herde, die durch das Schloss geführt wurde, und was er sagte, weckte sofort mein Interesse. Während er sprach – leise, gefällig, wortgewandt –, schien er immer wieder unmerklich aus dieser Welt fortzutreiben, in eine ferne Epoche und ein längst vergessenes Land; und bald war ich von seinen Geschichten derart verzaubert, dass ich mir vorkam wie ein Wandler zwischen den Schemen und Schatten, dem Staub und dem Schimmel einer grauen Vorzeit, im Gespräch mit einem Relikt aus ebendieser Ära. So wie ich von meinen engsten Freunden und Feinden oder vertrautesten Nachbarn sprechen würde, erzählte der Mann von Sir Bedivere, Sir Bors de Ganis, Sir Lancelot vom See, Sir Galahad und all den anderen Größen der Tafelrunde – und wie alt, steinalt, unfassbar alt, verblichen, vertrocknet, vermodert und vergreist er mit der Zeit dabei aussah! Irgendwann fragte er mich beiläufig, als ginge es um das Wetter oder irgendein ähnlich belangloses Thema: «Von Seelenwanderung haben Sie bestimmt schon gehört; wussten Sie, dass auch Epochen und Körper den Ort wechseln können?»

Ich verneinte, doch im Grunde schien er auf meine Antwort ohnehin keinen Wert zu legen (es war also genau wie bei Gesprächen übers Wetter). Einen Augenblick herrschte Schweigen, das sogleich vom Leierton des besoldeten Cicerone durchbrochen wurde: «Altertümliches Kettenhemd aus dem sechsten Jahrhundert – Zeit von König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde; soll Sir Sagramor dem Gierigen gehört haben. Bitte beachten Sie das runde Loch links auf Brusthöhe; seine Herkunft ist ungeklärt, man nimmt an, dass es von einem Schuss herstammt, der nach Erfindung der Feuerwaffen eventuell mutwillig von einem von Cromwells Soldaten abgegeben wurde.»

Mein neuer Bekannter lächelte – kein Lächeln von heute, sondern eines, das bestimmt schon vor Jahrhunderten aus der Mode gekommen war – und murmelte wie zu sich selbst: «Wisset, ich sah’s geschehn», bevor er nach einer Pause hinzufügte: «Ich habe nämlich geschossen.»

Als ich mich von der Überraschung erholt hatte, die mich bei dieser Bemerkung wie ein Stromschlag traf, war er weg.

Abends saß ich stundenlang im «Warwick Arms» am Kamin und hing einem Traum von alten Zeiten nach, während der Regen an mein Fenster trommelte und der Wind um die Traufen und Ecken heulte. Zwischendurch warf ich immer wieder einen Blick in das hinreißende Buch des alten Sir Thomas Malory3, labte mich an seinem Göttermahl aus Wundern und Abenteuern, sog den Duft der altertümlichen Namen ein und träumte weiter. Als es endlich Mitternacht war, las ich als Schlummertrunk noch eine Geschichte, und zwar folgende:

Wie Sir Lancelot zwei Riesen erschlug und eine Burg befreite4

Mit einem Mal stürzten da zwei große Riesen auf ihn los, in allen Stücken außer dem Kopf wohl gewappnet, und führten zwei fürchterliche Keulen in den Händen. Sir Lancelot hob seinen Schild vor sich und wandte den Schlag des einen Riesen ab und spaltete ihm mit seinem Schwert den Kopf entzwei. Als sein Genosse das sah, rannte er wie besessen davon, aus Furcht vor den schrecklichen Streichen, und Lancelot mit all seiner Gewalt hinter ihm her und traf ihn an der Schulter und spaltete ihn bis zum Nabel. Dann ging Sir Lancelot in die Halle, und da traten vor ihn sechzig Damen und Fräulein, und alle knieten vor ihm nieder und dankten Gott und ihm für ihre Befreiung; denn, Herr, sagten sie, die meisten von uns sind hier sieben Jahre ihre Gefangenen gewesen, und wir haben allerhand Seidenarbeiten verfertigt, um unsern Unterhalt zu finden, und wir sind alle von Geburt sehr edle Frauen, und gesegnet sei der Tag, Ritter, an dem du geboren bist; denn du hast die tapferste Tat getan, die je ein Ritter in dieser Welt tat, des wollen wir gedenken und wir bitten dich alle, uns deinen Namen zu sagen, dass wir unsern Freunden erzählen können, wer uns aus dem Kerker befreit hat. Schöne Fräulein, sagte er, mein Name ist Sir Lancelot vom See; und schied so von ihnen und empfahl sie Gott. Und dann stieg er auf sein Pferd und ritt in viele seltsame und wilde Länder und durch viele Flüsse und Täler und war übel behaust. Und schließlich glückte es ihm, als wieder einmal die Nacht hereinbrechen wollte, zu einem schönen Anwesen zu kommen, und dort fand er eine alte Edelfrau, die ihn freundlich ins Quartier nahm, und da fand er gute Aufnahme für sich und sein Pferd. Und als die Zeit da war, brachte ihn seine Wirtin in eine schöne Stube über dem Tor und wies ihm sein Bett an. Da legte Sir Lancelot die Waffen ab und tat seinen Harnisch von sich und ging zu Bett und fiel sofort in Schlaf. Bald danach kam einer zu Pferd und pochte stürmisch ans Tor, und als Sir Lancelot das hörte, stand er auf und sah aus dem Fenster und erblickte im Mondschein drei Ritter, die zu Pferd hinter dem einen Mann her waren, und alle drei hieben zugleich mit Schwertern auf ihn ein, und dieser eine Ritter wandte sich ritterlich gegen sie und wehrte sich. Wahrlich, sagte Sir Lancelot, dem einen Ritter dort will ich helfen, denn es wäre eine Schande für mich, drei Rittern gegen einen zuzusehen. Und wenn er erschlagen wird, will ich mit ihm sterben, und damit zog er seinen Harnisch an und ließ sich an einem Laken durch das Fenster zu den vier Rittern hinab, und da rief Sir Lancelot mit lauter Stimme: Ihr Ritter, wendet euch gegen mich und lasst ab, gegen den Ritter dort zu kämpfen. Und da ließen sie alle von Sir Kay ab und wandten sich gegen Sir Lancelot, und da hub ein großer Kampf an, denn sie stiegen alle drei ab und hieben viele scharfe Streiche gegen Sir Lancelot und griffen ihn von allen Seiten an. Da wandte sich Sir Kay, um Sir Lancelot zu helfen. Nein, Herr, sagte er, ich will Eure Hilfe nicht; wenn Ihr also meine Hilfe haben wollt, überlasst sie mir allein. Sir Kay überließ den Ritter, ihm zu Gefallen, seinem Willen und stand so beiseite. Und da hatte Sir Lancelot gleich mit sechs Streichen sie zu Boden geschmettert. Und dann riefen sie alle drei: Herr Ritter, wir ergeben uns Euch als einem gewaltigen Mann ohnegleichen. Was das angeht, sagte Sir Lancelot, so will ich für mein Teil eure Ergebung nicht annehmen. Aber wenn ihr euch Sir Kay, dem Seneschall, ergeben wollt, unter dieser Bedingung will ich euer Leben schonen und sonst nicht. Edler Ritter, sagten sie, das zu tun täte uns leid, denn was Sir Kay angeht, so haben wir ihn hierhergejagt und hätten ihn besiegt, wenn Ihr nicht gewesen wäret, uns also ihm zu ergeben hätte keine Vernunft. So weit schön und gut, sagte Sir Lancelot, geht wohl mit euch zurate, denn ihr habt zu wählen, ob ihr sterben oder leben wollt, denn wenn’s ans Ergeben geht, sollt ihr euch Sir Kay ergeben. Edler Ritter, sagten sie da, wenn du unser Leben schonst, wollen wir tun, wie du uns befiehlst. Dann sollt ihr, sagte Sir Lancelot, am nächsten Pfingstfest zum Hof König Artus’ gehen, und da sollt ihr euch der Königin Guinevere ergeben und euch alle drei ihr auf Gnad und Ungnad zu Gebot halten und sollt sagen, dass Sir Kay euch hinschickt, ihre Gefangenen zu sein. Am Morgen stand Sir Lancelot früh auf und ließ Sir Kay schlafen, und Sir Lancelot nahm Sir Kays Rüstung und seinen Schild und wappnete sich, und so ging er in den Stall und nahm sein Pferd und verabschiedete sich von seiner Wirtin und ritt so von dannen. Dann bald nachher erhob sich Sir Kay und vermisste Sir Lancelot. Und da merkte er, dass er seine Rüstung und sein Pferd hatte. Nun, meiner Treu, ich merke wohl, dass er etlichen vom Hof König Artus’ mitspielen will; denn die Ritter werden verwegen gegen ihn sein und wähnen, ich wäre es, und das wird sie täuschen. Und aufgrund seiner Rüstung und seines Schildes bin ich sicher, in Frieden zu reiten. Und dann verabschiedete sich Sir Kay bald nachher und dankte seiner Wirtin.

Als ich das Buch niederlegte, klopfte es an der Tür, und mein Fremder trat ein. Ich bot ihm Pfeife und Sessel an und hieß ihn willkommen. Außerdem reichte ich ihm zur Stärkung erst einen, dann noch einen und schließlich einen dritten heißen Scotch – stets in der Hoffnung auf eine weitere Anekdote, und siehe da, nach dem vierten Überredungstropfen löste sich ganz von selbst seine Zunge.

Die Geschichte des Fremden

Ich bin Amerikaner, geboren und aufgewachsen in Hartford im Staat Connecticut – das heißt, jenseits des Flusses, auf dem Land. Ich bin also ein waschechter Yankee und eher praktisch veranlagt, würde ich sagen; das heißt, ich habe wenig Sinn für Romantik – oder, mit anderen Worten, für Poesie. Mein Vater war Schmied, mein Onkel Viehdoktor, und ich war zu Anfang beides. Dann wechselte ich in die große Colt-Waffenfabrik5 und erlernte dort mein eigentliches Handwerk, und zwar von der Pike auf. Ich lernte, wie man Sachen baut – Gewehre, Revolver, Kanonen, Heizkessel, Motoren, arbeitssparende Maschinen jeder Art. Irgendwann konnte ich alles bauen, was so anfiel, alles Mögliche, ganz egal, was; und wenn es noch kein schnelles, modernes Verfahren gab, um etwas zu bauen, erfand ich eben eines – und zwar mit links. Bald wurde ich Oberaufseher und hatte zweitausend Arbeiter unter mir.

Dass so ein Mann sich gern mal einen Schlagabtausch liefert, muss wohl nicht extra erwähnt werden. Und bei zweitausend rauflustigen Untergebenen mangelt es auch nicht an Gelegenheiten; mir jedenfalls nicht. Über kurz oder lang fand ich jedoch meinen Meister und bekam gehörig mein Fett weg. Es geschah im Zuge eines Missverständnisses, ausgetragen mittels Brechstangen, mit einem Kerl, den wir Herkules nannten. Er verpasste mir einen dermaßen wuchtigen Schlag auf den Kopf, dass alles krachte und ich mich fühlte, als hätten sich sämtliche Knochen in meinem Schädel gespalten und mit ihren Nachbarn verkeilt. Dann verging die Welt ringsum in Finsternis, ich spürte nichts mehr, und mein Hirn setzte aus – zumindest eine gewisse Zeit lang.

Als ich wieder zu mir kam, saß ich unter einer Eiche im Gras; rundherum eine weite, unberührte Landschaft, die ich ganz für mich allein hatte – also fast. So richtig ungestört war ich nicht, denn vom Rücken eines Pferdes blickte ein Bursche auf mich herab – ein Bursche wie aus einem Märchenbuch. Er steckte von Kopf bis Fuß in einer altertümlichen Rüstung, trug einen Helm, der aussah wie ein Fässchen mit Schlitzen, und hatte Schild, Schwert und eine mächtige Lanze dabei. Auch das Pferd war mit einer Rüstung angetan, samt Stahlhorn, das ihm aus der Stirn ragte, und einer prächtigen Schabracke aus roter und grüner Seide, die wie ein Bettüberwurf fast bis zum Boden herabhing.

«Edler Herr, wollt Ihr turnieren?», fragte der Bursche.

«Will ich was?»

«Wollt Ihr einen Waffengang wagen – um Euer Land oder eine Dame, oder um …»

«Was soll das heißen?», erwiderte ich. «Verschwinden Sie, zurück zu Ihrem Zirkus, oder ich zeige Sie an.»

Was macht der Mann daraufhin? Reitet davon und kommt dann aus zweihundert Yard6 Entfernung in vollem Galopp auf mich zugeprescht, Fässchen auf Höhe des Pferdehalses und die Lanze geradeaus nach vorn gerichtet. Mit diesem Herrn war offenbar nicht zu spaßen, und so saß ich längst auf einem Ast, als er ankam.

Er verkündete, ich sei von nun an sein Eigentum, Gefangener seiner Lanze. Da er damit nicht ganz unrecht hatte – und einen handfesten Vorteil auf seiner Seite –, hielt ich es für ratsam, klein beizugeben. Also trafen wir eine Vereinbarung, wonach ich keinen Widerstand leisten und er mir im Gegenzug nichts zuleide tun würde. Danach kletterte ich vom Baum, und wir machten uns auf den Weg; ich lief zu Fuß neben dem Pferd her. In gemächlichem Tempo ging es dahin, über Waldlichtungen und Bäche, die ich kaum wiedererkannte – was mir komisch vorkam und mich stutzig machte –, doch wir stießen auf keinen Zirkus, noch nicht mal auf die Ankündigung eines Zirkus. Deshalb verwarf ich den Gedanken bald wieder und kam zu dem Schluss, dass der Mann wohl aus einem Irrenhaus stammte. Aber wir stießen auch auf kein Irrenhaus, und so stand ich gewissermaßen im Wald. Als Nächstes fragte ich, wie weit es von hier aus nach Hartford sei. Er gab zur Antwort, nie von einem Hartford gehört zu haben – in meinen Augen eine glatte Lüge, aber ich ließ es dabei bewenden. Nach etwa einer Stunde war in der Ferne ein kleiner Ort auszumachen, der in einem Tal am Ufer eines windungsreichen Flusses vor sich hin schlummerte, und dahinter auf einem Hügel eine gigantische graue Festung mit Türmen und Erkern, wie ich sie bis dato nur auf Bildern gesehen hatte.

«Bridgeport?», fragte ich und deutete in Richtung Siedlung.

«Camelot», sagte er.

Mein Fremder hatte seit geraumer Zeit schon einen schläfrigen Eindruck gemacht. Irgendwann ertappte er sich beim Einnicken und lächelte erneut dieses rührende, altmodische Lächeln.

«Ich fürchte, ich kann nicht mehr», sagte er, «aber kommen Sie doch mit; ich habe alles aufgeschrieben, und Sie dürfen es gern lesen.»

In seinem Zimmer erklärte er: «Ich habe jahrelang Tagebuch geführt und aus den Einträgen später nach und nach ein Buch gemacht. Wie lange das schon her ist!»

Damit holte er sein Manuskript hervor und zeigte mir, wo ich beginnen sollte.

«Hier geht es los – was davor war, habe ich Ihnen schon erzählt.» Inzwischen fielen ihm vor Müdigkeit fast die Augen zu. Als ich zur Tür hinaustrat, hörte ich ihn schläfrig raunen: «Gehabt Euch wohl, edler Herr.»

Ich setzte mich wieder ans Feuer und begutachtete meinen Schatz. Der erste – weitaus umfangreichere – Teil bestand aus Pergamentpapier, das im Laufe der Jahre vergilbt war. Als ich eines der Blätter zur Hand nahm, entpuppte es sich bei näherem Hinsehen als Palimpsest. Unter den alten, verblassten Aufzeichnungen des geschichtskundigen Yankees waren Spuren einer noch älteren, noch blasseren Handschrift zu erkennen – lateinische Wörter und Sätze; augenscheinlich Fragmente von alten Mönchslegenden. Ich blätterte zu der Stelle, die mein Fremder gekennzeichnet hatte, und fing an zu lesen.

Kapitel I

Camelot

«Camelot … Camelot», murmelte ich vor mich hin. «Kann mich nicht erinnern, schon mal davon gehört zu haben. Wahrscheinlich der Name der Irrenanstalt.»

Die sommerliche Landschaft war lieblich und still, so schön wie ein Traum und so einsam wie ein Sonntag. Die Luft war erfüllt von Blütenduft, von Insektengesumm und Vogelgezwitscher, und kein Mensch oder Fuhrwerk war zu sehen; nirgends regte sich etwas, nichts ging vor sich. Statt einer Straße lag vor mir ein gewundener Pfad mit Hufabdrücken, und hier und da war daneben im Gras eine schwache Räderspur auszumachen – Räder, deren Reifen offenbar eine Handbreit maßen.

Bald begegneten wir einem Mädchen; ein hübsches, zartes Ding, vielleicht zehn Jahre alt, mit goldblondem Haar, das ihm wie ein Wasserfall über die Schultern floss, und einem Kranz aus feuerrotem Mohn um den Kopf. Es war der reizendste Aufzug, den ich je gesehen hatte – sofern von einem Aufzug die Rede sein kann. Die Kleine kam näher, gemächlichen Schrittes und heiteren Gemüts, dessen friedfertige Natur sich in ihrem unschuldigen Antlitz spiegelte. Der Zirkusmensch würdigte sie keines Blickes, ja er schien sie nicht einmal wahrzunehmen. Und sie – sie wirkte angesichts seiner skurrilen Aufmachung so unbeeindruckt, als bekäme sie Leute wie ihn jeden Tag zu Gesicht. Sie schenkte ihm ungefähr so viel Beachtung wie ein paar Kühen am Wegrand; doch als ihr Blick auf mich fiel, da änderte sich plötzlich alles. Die Hände fuhren hoch, sie erstarrte zu Stein; ihr Mund klappte auf, und ihre Augen weiteten sich vor Schreck – ein Bild entgeisterter Neugier, gekoppelt mit einem Anflug von Panik. Und so stand sie da und starrte mich wie gebannt an, ohne sich von der Stelle zu rühren, bis wir am Waldrand um die Ecke bogen und einander aus den Augen verloren. Weshalb sie vor mir erschrocken war statt vor meinem Begleiter, war mir ein Rätsel; ich konnte mir keinen Reim darauf machen. Und auch dass sie mich für eine so spektakuläre Erscheinung gehalten und ihre eigenen Verdienste in dieser Hinsicht komplett übersehen hatte, wollte mir nicht in den Kopf, denn es zeugte von einer Großmut, die man bei so jungen Menschen eher selten antrifft. Die Begegnung bot jedenfalls Stoff zum Nachdenken, und den weiteren Weg legte ich wie im Traum zurück.

Als wir uns der Stadt näherten, machten sich allmählich Anzeichen menschlichen Lebens bemerkbar. Immer wieder kamen wir jetzt an elenden Hüttchen mit strohgedeckten Dächern vorbei, umgeben von lieblos bestellten kleinen Feldern und Gärten. Auch Menschen gab es dort; sehnige Burschen mit langem, struppigem Haar, das ihnen ungekämmt ins Gesicht hing und sie aussehen ließ wie Tiere. Männer wie Frauen trugen grobe Leinengewänder, die ihnen weit unters Knie reichten, und primitive Sandalen, zudem hatten viele einen eisernen Reifen um den Hals. Die kleinen Kinder waren allesamt nackt, aber das fiel hier scheinbar nicht weiter auf. Die Leute glotzten mich an, redeten über mich, holten ihre Familien aus den Hütten, damit auch sie mich begaffen konnten, aber keiner nahm Notiz von dem Mann neben mir, abgesehen davon, dass sie ihn demütig grüßten und auf ihre Bemühungen keine Antwort erhielten.

In der Stadt sprangen mir aus einem Dickicht von strohgedeckten Hütten vereinzelt ein paar massive fensterlose Steinhäuser ins Auge; anstelle von Straßen gab es nur krumme, unbefestigte Gassen; Scharen von Hunden und nackten Kindern spielten zusammen im Sonnenschein und sorgten für Lärm und Leben; Schweine streunten stillvergnügt durch die Gegend, und eines lag mitten auf der Hauptstraße in einer stinkenden Pfütze und säugte seine Sippe. Mit einem Mal ertönte in der Ferne Militärmusik; sie kam näher und näher, und bald bog ein stattlicher Reiterzug um die Ecke, der einen glorreichen Anblick bot mit seinen federgeschmückten Helmen und blitzenden Kettenhemden, seinen flatternden Bannern und reich verzierten Wämsern, Pferdedecken und vergoldeten Lanzen; und zwischen Dreck und Schweinen, zwischen nackten Gören, vergnügten Hunden und maroden Hütten hindurch bahnte sich die Prozession ritterlich ihren Weg, und wir folgten in ihrem Windschatten. Folgten ihr durch die erste verschlungene Gasse, dann durch die nächste – bergauf, immer bergauf –, bis wir endlich den windumtosten Hügel erklommen hatten, auf dem die gigantische Festung thronte. Erst erklangen ein paar Fanfarenstöße, dann fand eine Unterredung mit den Wachposten auf der Mauer statt, die in Brünne und Morion7 mit geschulterter Hellebarde unter flatternden Bannern, welche ein krudes Drachenabbild zierte, dort oben auf und ab marschierten, und dann flogen die gewaltigen Tore auf, die Zugbrücke wurde herabgelassen, und die Spitze des Reiterzugs rauschte unter den grimmigen Torbögen hindurch; wir schlossen uns an und fanden uns bald in einem weitläufigen, kopfsteingepflasterten Innenhof wieder, wo sich auf allen vier Seiten Türme und Türmchen in den blauen Himmel reckten; ringsum war die Ankunft in vollem Gange, unter viel Begrüßung und Zeremoniell, Hin-und-her-Gerenne, einem heiter anzuschauenden In- und Durcheinander von Farben und einer alles in allem höchst angenehmen, geräuschvollen Betriebsamkeit und Aufregung.

Kapitel II

König Artus’ Hof

Sobald sich eine Gelegenheit bot, stahl ich mich unbemerkt von dannen, tippte einem einfach gekleideten alten Mann auf die Schulter und raunte in vertraulichem Tonfall: «Mein Freund, darf ich Sie etwas fragen? Gehören Sie zu dieser Anstalt, oder sind Sie nur zu Besuch hier?»

Er beäugte mich mit verdutztem Blick und antwortete: «Fürwahr, edler Herr, mich dünkt …»

«Das genügt», sagte ich, «Sie sind offenbar Patient hier.»

Ich machte mich wieder davon, in der Hoffnung, zufällig auf jemanden zu treffen, der bei klarem Verstand war und Licht in die Angelegenheit bringen könnte. Schon bald meinte ich fündig geworden zu sein, nahm den Mann beiseite und flüsterte ihm ins Ohr: «Ich müsste nur kurz mit dem Wärter sprechen – nur einen Augenblick …»

«Ich bitte Euch, hindert mich nicht.»

«Woran denn?»

«Ihr sollt weichen, so Euch das Wort mehr beliebt.» Worauf er fortfuhr, er sei Unterkoch und könne nicht haltmachen, um zu schwatzen; ein andermal jedoch gern, denn es wäre seiner Leber8 ein köstlicher Trost, zu wissen, wo ich meine Kleider herhätte. Im Gehen sagte er, der Knabe dort drüben sei gewiss müßig genug, sich meiner anzunehmen, und zweifellos ohnehin auf der Suche nach mir. Dabei deutete er auf einen schmalen, anmutigen Burschen mit garnelenfarbenen Strumpfhosen, in denen er aussah wie eine gegabelte Karotte. Der Rest seines Kostüms bestand aus blauer Seide mit zarter Spitze und Rüschenbesatz; er hatte lange blonde Locken und sich eine rosa Satinkappe mit Feder keck übers Ohr gestülpt. Seine Miene ließ auf ein sonniges Gemüt schließen, sein Gang auf ein gesundes Selbstbewusstsein. Ein bildhübscher Kerl. Schon kam er auf mich zu, und nachdem er mich mit unverhohlener, freundlicher Neugier von Kopf bis Fuß gemustert hatte, sagte er, er sei wegen mir hier, und erklärte, er sei Knappe.

«Das glaube ich gern», gab ich zurück, «du bist in der Tat etwas mickrig geraten.»9

Ziemlich boshaft, aber ich war nun mal verstimmt. Mein Gegenüber blieb jedoch gelassen. Er machte nicht den Eindruck, als wäre er beleidigt. Stattdessen plapperte er munter drauflos wie ein fröhlicher, unbekümmerter Junge, während wir nebeneinanderher liefen, und behandelte mich gleich wie einen alten Freund. So wollte er alles Mögliche wissen, über meine Person und über meine Kleidung, aber wartete nie eine Antwort ab, sondern schnatterte unbeirrt weiter, als hätte er gar nicht gefragt und als erwartete er auch keine Auskunft, bis er irgendwann beiläufig erwähnte, Anfang des Jahres 513 geboren zu sein.

Mir lief es eiskalt den Rücken hinunter. Ich blieb stehen und fragte mit matter Stimme: «Vielleicht habe ich dich eben nicht richtig verstanden. Bitte noch mal – und zwar ganz langsam: In welchem Jahr, sagtest du?»

«513.»

«513! Sieht man dir gar nicht an. Na komm schon, mein Junge, ich bin fremd hier und habe keine Freunde, sei also ehrlich und aufrecht zu mir: Bist du bei klarem Verstand?»

Er bejahte.

«Sind all diese Leute hier bei klarem Verstand?»

Er bejahte.

«Das ist also keine Irrenanstalt? Ich meine, kein Haus, wo Verrückte behandelt werden?»

Er verneinte.

«Tja», sagte ich, «dann habe entweder ich den Verstand verloren, oder etwas nicht minder Schreckliches ist geschehen. Bitte sag mir offen und ehrlich: Wo bin ich hier?»

«Am Hofe von König Artus.»

Es dauerte etwas, bis diese schauderhaften Worte bei mir angekommen waren. Schließlich fragte ich: «Und welches Jahr haben wir deiner Ansicht nach jetzt?»

«528 – heute ist der neunzehnte Juni.»

Da wurde mir mit einem Mal schwer ums Herz, und ich flüsterte traurig: «Nie werde ich meine Freunde wiedersehen – nie, nie wieder. Sie kommen ja erst in über dreizehnhundert Jahren zur Welt.»

Ich wusste nicht, wieso, aber irgendwie glaubte ich dem Burschen. Etwas in mir glaubte ihm, mein Bewusstsein, wenn man so will – aber nicht mein Verstand. Mein Verstand legte logischerweise sofort Protest ein, und ich wusste nicht, wie ich ihn beschwichtigen sollte, denn mir war klar, dass auch weitere Zeugenberichte nichts ausrichten dürften – mein Verstand würde die Männer als Verrückte abtun und ihre Beweise strikt ablehnen. Doch rein zufällig kam mir in diesem Moment die rettende Idee: Ich konnte mich erinnern, dass die einzige totale Sonnenfinsternis in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts am 21. Juni 528 A. D. (alter Stil)10 stattgefunden hatte, beginnend um drei Minuten nach zwölf Uhr mittags. Außerdem wusste ich, dass in meiner Gegenwart – das heißt im Jahr 1879 – fürs Erste keine totale Sonnenfinsternis anstand. Wenn ich es also fertigbrächte, in den nächsten achtundvierzig Stunden nicht nur meine Nerven, sondern auch meine Neugier im Zaum zu halten, sollte sich danach mit Sicherheit sagen lassen, ob der Knabe die Wahrheit sprach oder nicht.

Praktisch veranlagt, wie man bei uns in Connecticut ist, schob ich all das jedoch erst einmal von mir, um mich, bis es so weit war, voll und ganz auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und das Beste aus meiner Situation zu machen. Immer eins nach dem anderen, so lautet von jeher meine Devise – hol aus dem Spiel raus, was geht, und wenn’s nur zwei Paare und ein Bube sind. Deshalb nahm ich mir Folgendes vor: Für den Fall, dass wir uns nach wie vor im neunzehnten Jahrhundert befanden und ich zwischen lauter Verrückten festsaß, müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn ich die Anstalt nicht binnen kürzester Zeit übernähme; und falls wir doch im sechsten Jahrhundert waren, nun, dann sah mein Plan nicht minder hochfliegend aus: In spätestens drei Monaten wollte ich das gesamte Land regieren, schließlich war ich mit über dreizehnhundert Jahren Vorsprung ja wohl der bestausgebildete Mann im ganzen Königreich.

Wenn ich erst mal einen Entschluss gefasst habe und Arbeit auf mich wartet, verliere ich ungern Zeit, weshalb ich zu meinem Knappen sagte: «Clarence, mein Junge – falls du zufällig so heißt11 –, wärst du so nett, mich auf den neuesten Stand zu bringen? Was war das für eine Erscheinung, die mich hierher befördert hat?»

«Meint Ihr meinen und Euren Herrn? Das ist der edle Ritter und noble Lord Sir Kay der Seneschall12, Ziehbruder unseres Lehnsherrn, des Königs.»

«Gut, gut. Na los, erzähl mir alles.»

Clarence hielt daraufhin einen längeren Vortrag, an dem mich zunächst jedoch nur Folgendes interessierte: Da ich Sir Kays Gefangener sei, so der Knabe, sehe der Brauch vor, mich so lange im Kerker bei Wasser und Brot kurzzuhalten, bis meine Freunde mich ausgelöst hätten – vorausgesetzt, ich wäre bis dahin noch nicht verfault. In Anbetracht der Umstände schien mir Letzteres am wahrscheinlichsten, doch daran verschwendete ich jetzt keine Gedanken, die Zeit war zu kostbar. Clarence zufolge ging gerade das Mahl im großen Saal zu Ende, und sobald der gesellige Teil des Abends mit dem Trinkgelage seinen Anfang nehme, werde Sir Kay mich vorführen lassen und sich vor König Artus und dessen illustrer Tafelrunde mit seinen Heldentaten bei meiner Gefangennahme brüsten. Dabei werde er aller Voraussicht nach hier und da übertreiben, doch es empfehle sich nicht, ihn zu berichtigen, aus Anstands- wie aus Sicherheitsgründen. Nach der Vorstellung hieße es dann ab in den Kerker, doch Clarence beteuerte, er werde mich gewiss hin und wieder besuchen, um mich aufzumuntern, und mir dabei behilflich sein, meine Freunde in Kenntnis zu setzen.

Meine Freunde in Kenntnis zu setzen! Ich bedankte mich, das war schließlich das Mindeste. In diesem Augenblick kam ein Diener mit der Nachricht, es werde nach mir verlangt, und so führte Clarence mich in den Saal, wo er mich auf eine Seite zog und wir Platz nahmen.

Verwundert und fasziniert sah ich mich um. Der Saal war riesengroß und auffallend karg – und voller schreiender Gegensätze. Die Decke ragte sehr, sehr weit in die Höhe, so weit, dass die Banner oben an den Gewölbebalken permanent in eine Art Dämmerlicht getaucht waren, und an jeder Schmalseite zog sich eine Empore mit Steinbrüstung entlang; auf der einen saßen die Musikanten, auf der anderen Frauen in farbenprächtigen Gewändern. Der schwarz-weiß gemusterte Boden bestand aus großen, viereckigen Steinplatten, ziemlich ramponiert von Alter wie Gebrauch und dringend reparaturbedürftig. Schmuck gab es genau genommen keinen, allerdings hingen an den Wänden ein paar riesige Teppiche, die vermutlich unter «Kunstwerke» liefen. Sie zeigten blutige Schlachtenszenen, mit Pferden, die sich ausnahmen wie Scherenschnitte oder Lebkuchenfiguren aus Kinderhand, und Männern in Schuppenpanzern, deren Schuppen als runde Löcher dargestellt waren, sodass die Rüstung wirkte wie mit der Plätzchenform ausgestochen. Der Kamin war groß genug, um darin ein Zelt aufzuschlagen, und mutete mit seinen in Stein gehauenen Säulen und der gemauerten Haube wie ein Kirchenportal an. An allen vier Seiten standen Wachen, mit Brustharnisch, Helm und einer Hellebarde als einziger Waffe – starr wie Statuen, und so sahen sie auch aus.

Inmitten dieses überdachten Versammlungsplatzes erhob sich unter dem Kreuzgewölbe ein massiver Eichenholztisch, der von allen nur «Tafelrunde» genannt wurde. Er war so groß wie eine Zirkusmanege, und ringsherum saß eine stattliche Herrenriege in derart leuchtend bunten Gewändern, dass einem bei dem Anblick die Augen wehtaten. Alle trugen bei Tisch ihren gefiederten Kopfputz13, und nur wenn einer sich direkt an den König wandte, lüftete er zu Beginn seiner Rede den Helm ein klein wenig.

In erster Linie wurde getrunken, und zwar aus echten Ochsenhörnern; doch so mancher verdrückte auch ein Stück Brot oder kaute an einem Rinderknochen. Auf einen Mann kamen im Durchschnitt zwei Hunde, die erwartungsvoll dasaßen, bis ein abgenagter Knochen in ihre Richtung flog, auf den sie sich alsdann in Brigade- und Divisionsstärke stürzten, woraufhin jedes Mal eine Schlacht entbrannte, die bald nur noch aus einem wüsten Durcheinander von auf- und abtauchenden Schnauzen und Leibern zu bestehen schien, in dem hin und wieder ein Schwanz aufblitzte. Das wilde Gebell und Gejaule übertönte zeitweise sämtliche Gespräche, doch das machte weiter nichts, denn die Balgerei zwischen den Hunden war allemal von größerem Interesse. Gelegentlich standen die Männer sogar auf, um den Kampf aus der Nähe zu verfolgen und Wetten auf seinen Ausgang abzuschließen; aus demselben Grund beugten Damen wie Musiker sich neugierig über die Balustraden, und immer wieder brach jemand in entzücktes Geschrei aus. Zum Schluss streckte sich der siegreiche Hund genüsslich mit seinem Knochen zwischen den Pfoten auf dem Fußboden aus und verbrachte den Rest des Abends damit, knurrend über seine Trophäe zu wachen, darauf herumzukauen und mit dem Fett die Steinplatten zu polieren, während fünfzig seiner Artgenossen es ihm gleichtaten, und der übrige Hofstaat nahm seine Unterhaltungen und Zerstreuungen wieder auf.

Die Ausdrucksweise und das Benehmen dieser Leute wirkte durch die Bank höflich und vornehm, und mir fiel auf, dass der ganze Saal geduldig und interessiert lauschte, sobald irgendjemand das Wort ergriff – das heißt, sofern gerade kein Hundekampf im Gange war. Offenbar hatte ich es mit einem kindlichen, unbedarften Haufen zu tun: Nicht nur dass sie einander mit zärtlicher, gewinnender Naivität die ungeheuerlichsten Lügengeschichten erzählten, sie hörten sich ihrerseits anstandslos jedes Märchen an, das man ihnen auftischte, und glaubten es auch noch! Diese Menschen mit so etwas wie Grausamkeit oder Barbarei in Verbindung zu bringen fiel mir ungemein schwer, doch gaben sie mit einer solchen Wonne die blutrünstigsten, qualvollsten Anekdoten zum Besten, dass ich darüber beinahe das Schaudern vergaß.

Ich war nicht der einzige Gefangene im Saal, außer mir zählte ich noch mindestens zwanzig andere arme Teufel, die nahezu alle brutal verstümmelt, verwundet oder sonst wie entstellt waren; in ihren Haaren, auf ihren Gesichtern und auf ihren Kleidern klebte überall schwarz verkrustet das Blut. Mit Sicherheit litten sie unerträgliche Schmerzen, ganz zu schweigen von Erschöpfung, Hunger und Durst; jedenfalls hatte niemand ihnen ein Bad gegönnt oder sich wenigstens dazu herbeigelassen, ihre Wunden mit einer Salbe zu versehen. Doch hörte man sie weder stöhnen noch ächzen, man merkte ihnen ihr Unbehagen nicht an, und keiner von ihnen machte Anstalten, sich zu beschweren. In dem Moment drängte sich mir ein Gedanke auf: «Diese Gauner – früher sind sie mit anderen Menschen so umgesprungen, und jetzt, da die Reihe an ihnen ist, sind sie darauf gefasst, genauso schlecht behandelt zu werden. Ihre Gelassenheit hat also nichts mit Tapferkeit, Geistesstärke oder Vernunft zu tun, nein, man hat sie bloß abgerichtet wie Tiere; sie sind weiße Indianer.»

Kapitel III

Die Ritter der Tafelrunde

Die Gespräche an der Tafelrunde bestanden hauptsächlich aus Monologen – ausgedehnten Schilderungen jener Abenteuer, bei denen man die Gefangenen erbeutet, ihre Freunde und Anhänger getötet und den unterlegenen Tross um diverse Rösser und Waffen erleichtert hatte. Im Allgemeinen – also soweit ich es beurteilen konnte – waren diese mörderischen Episoden keine Überfälle, die verübt wurden, um sich für erlittene Blamagen zu rächen oder alte Streitigkeiten beziehungsweise neue Konflikte zu schlichten; nein, in der Regel handelte es sich um spontane Duelle unter vollkommen Fremden – Duelle zwischen Leuten, die nicht mal entfernt miteinander bekannt waren und somit keinerlei Grund hatten, beleidigt zu sein. Ich war schon oft Zeuge geworden, wie zwei Jungs, Fremde, die sich rein zufällig über den Weg gelaufen waren, gleichzeitig sagten: «Dir werd ich’s zeigen», und auf der Stelle zu raufen anfingen, aber bisher hatte ich mir immer eingebildet, dass so etwas nur unter Kindern vorkomme und für dieses Alter normal und typisch sei; derweil hielten jene adeligen Einfaltspinsel auch als gestandene Männer noch voller Stolz daran fest. Trotzdem hatten diese großen, törichten Geschöpfe etwas ungemein Faszinierendes an sich, wirkten anziehend und liebenswert. Zwar gab es in dem ganzen, nun ja, Kindergarten nicht genug Hirn, um einen Angelhaken zu bestücken, aber irgendwann war einem das egal, weil sich bald herausstellte, dass Verstand in einer Gesellschaft wie dieser unnötig war, ja sie beeinträchtigt, aufgehalten, aus dem Gleichgewicht gebracht und vielleicht ihre Existenz unmöglich gemacht hätte.

Die Gesichter im Rund strahlten nahezu durchweg eine noble Männlichkeit aus, und manche obendrein eine erhabene Güte, die über jede abfällige Kritik erhaben war. Aus dem Antlitz des Mannes, den alle Sir Galahad nannten, sprach die reine Menschlichkeit; dasselbe galt für den König, und in der imposanten Statur und dem stolzen Auftreten von Sir Lancelot vom See lag Würde und Haltung.

Durch einen kleinen Zwischenfall zog kurz darauf besagter Sir Lancelot das allgemeine Interesse auf sich. Auf ein Zeichen von einer Art Zeremonienmeister erhoben sich etwa sechs bis acht Gefangene und traten geschlossen nach vorn. Dort sanken sie auf die Knie, hoben die Hände in Richtung Damenempore und baten um die Gnade, das Wort an die Königin richten zu dürfen. Jene Dame, die in dem üppigen Blumenbeet weiblichen Prunks und Gepränges ganz vorn saß, neigte zustimmend den Kopf, worauf der Sprecher der Gefangenen sein Schicksal und das seiner Gefährten in ihre Hände legte, auf dass die Königin sie entweder begnadigen, auslösen, einkerkern oder zum Tode verurteilen lasse – ganz wie es ihr beliebe. Er sagte, er handle auf Geheiß von Sir Kay dem Seneschall, dessen Gefangene er und die anderen Männer seien, nachdem der heldenhafte Kämpfer sie ganz ohne fremdes Zutun bei einem Gefecht auf offenem Felde bezwungen habe.

Erstaunen und Verwunderung huschten über die Gesichter im Saal; als Sir Kays Name fiel, erlosch das zufriedene Lächeln der Königin; sie wirkte enttäuscht, und mein Knappe raunte mir in einem Tonfall, der von tödlicher Verachtung zeugte, ins Ohr: «Sir Kay, fürwahr! O gebt mir Kosenamen, Liebster, nennet mich Mondkalb!14 Noch in zweimal tausend Jahren wird die verdorbene menschliche Fantasie sich vergeblich mühen, das Gegenstück zu dieser prächtigen Lüge zu zeugen!»

Alle Blicke waren ungläubig-fragend auf Sir Kay gerichtet. Doch dieser zeigte sich der schwierigen Situation gewachsen. Er stand auf, spielte sein Blatt mit geübter Hand – und machte jedes Mal einen Stich. So gelobte er, stets bei der Wahrheit zu bleiben; er werde den Vorfall streng sachlich schildern, ohne persönliche Anmerkungen, «und solltet Ihr danach übereinkommen», so Sir Kay, «dass irgendjemandem Ruhm und Ehre gebühren, dann lasset sie gnädig dem größten Krieger zuteilwerden, dessen Hand je in Christi Namen einen Schild getragen oder ein Schwert geschwungen – ihm, der dort drüben sitzet!» Er deutete auf Sir Lancelot. Ah, damit hatte er sie; dieser Hieb saß. Sodann fing Sir Kay an zu erzählen, wie der tollkühne Sir Lancelot vor nicht allzu langer Zeit mit einem Schwertstreich sieben Riesen erlegt und hundertzweiundvierzig Jungfrauen befreit hatte, bevor er wieder von dannen zog, stets auf der Suche nach Abenteuern. Dabei sei er irgendwann auf Sir Kay getroffen, der gerade in einen aussichtslosen Kampf gegen neun fremde Ritter verstrickt war, habe kurz entschlossen das Heft in die Hand genommen und ganz allein alle neune besiegt. In der folgenden Nacht sei Sir Lancelot heimlich aufgestanden, habe Sir Kays Rüstung angelegt, sein Pferd genommen und sich damit ins Ungewisse aufgemacht, wo er in zwei verlustreichen Schlachten insgesamt fünfzig Ritter erledigt habe, und seine Opfer hätten ihm schwören müssen, zu Pfingsten an König Artus’ Hof zu reiten, um sich dort in die Hände von Königin Guinevere zu begeben, als Gefangene von Sir Kay dem Seneschall und lebender Beweis seiner ritterlichen Tapferkeit; und hier stehe nun dieses halbe Dutzend, und der Rest werde folgen, sobald die Männer von ihren schweren Verletzungen genesen seien.

Es war geradezu rührend, wie die Königin daraufhin lächelnd errötete, glücklich-verlegen dreinschaute und Sir Lancelot verstohlene Blicke zuwarf, für die man ihn in Arkansas todsicher erschossen hätte.

Der wackere Ritter wurde für seinen Heldenmut und seine Großherzigkeit allseits bejubelt; und ich für meinen Teil kam kaum aus dem Staunen heraus, dass jemand im Alleingang ein ganzes Bataillon routinierter Schwertkämpfer in die Knie gezwungen hatte. Doch als ich Clarence darauf ansprach, erwiderte der spöttelnde Staubwedel nur: «Hätte Sir Kay sich noch einen Schlauch sauren Wein mehr zu Gemüte geführt, wären es doppelt so viele gewesen.»

Sorgenvoll musterte ich den Jungen; da umwölkte sich jäh seine Stirn, und in seinem Gesicht machte sich abgrundtiefe Verzweiflung breit. Als ich seinem Blick folgte, sah ich, dass ein sehr alter, weißbärtiger Mann in einem wallenden schwarzen Gewand sich von seinem Platz erhoben hatte, nun auf wackligen Beinen neben dem Tisch stand, kraftlos sein greises Haupt wiegte und mit wässrigen Augen den Blick über die Anwesenden wandern ließ. Inzwischen zogen alle ringsum die gleiche Leidensmiene wie mein Knappe; sie wirkten wie hilflose Kreaturen, die wissen, dass es nun an ein stummes Erdulden geht.

«Wahrlich, nun bekommen wir sie erneut vorgesetzt», seufzte Clarence, «dieselbe schale alte Geschichte, die er gar tausendmal hat erzählet, stets mit denselben Worten, und die er bis zu seinem Lebensende erzählen wird, so er wieder zu viele Kelche geleert hat und seine Übertreibungsmühle in Gang gerät. Wollte Gott, ich wäre dahingefahren, ehe ich diesen Tag erlebte!»

«Wer ist das?»

«Merlin, der mächtige Lügner und Zauberer; möge er in der Hölle schmoren für die Langeweile, die er wirket mit seiner Geschichte! Ach, dass ihn doch die Menschen nicht so sehr fürchteten, weil ihm Blitz und Donner und sämtliche Höllengeschöpfe zu Gebote stehen, sie hätten ihn schon vor Jahren bei den Eingeweiden gepackt, um an die Geschichte zu kommen und sie zu zermalmen. Und dann erzählet er sie stets in der dritten Person, um Bescheidenheit vorzugaukeln – ein Fluch soll ihn treffen, Ungemach sei sein Geschick! Mein Freund, ich bitt Euch, weckt mich zur Abendandacht.»

Damit lehnte er sich an meine Schulter und tat so, als fielen ihm die Augen zu. Kaum hatte der alte Mann das Wort ergriffen, war der Knappe tatsächlich eingeschlafen, und genauso erging es den Hunden, dem Hofstaat, der Dienerschaft und den ringsum postierten Wachen. Doch die leiernde Stimme leierte unbeirrt weiter, und das sanfte Schnarchen von allen Seiten klang wie die dumpfe Begleitung eines unsichtbaren Blasorchesters. Die einen ließen den Kopf auf den Armen ruhen, die anderen hatten ihn in den Nacken gelegt, aus offenen Mündern ertönte kaum hörbar Musik, die Fliegen summten und stachen ungestört zu, und aus Hunderten von Löchern kamen leise die Ratten getrippelt und machten es sich überall bequem; eine saß wie ein Eichhorn auf dem Kopfe des Königs, knabberte arglos an einem Stück Käse und ließ die Krümel munter-respektlos ins fürstliche Antlitz fallen. Beschauliche Szenen spielten sich ab, die reinste Wohltat für müde Augen und zynische Gemüter.

Die Geschichte des alten Mannes ging wie folgt.15

«So ritten also der König und Merlin dahin und ritten zu einem Einsiedler, der ein frommer Mann und großer Arzt war. So untersuchte der Einsiedler alle seine Wunden und gab ihm gute Salben; so war da der König drei Tage, und dann waren seine Wunden gut geheilt, dass er reiten und gehen konnte und so Abschied nahm. Und als sie ritten, sagte Artus: Ich habe kein Schwert. Keine Not, sagte Merlin, hier in der Nähe ist ein Schwert, das soll Euer sein, wenn ich’s vermag. So ritten sie, bis sie zu einem See kamen, das war ein schönes und breites Wasser, und in der Mitte des Sees sah Artus einen Arm, der in weißen Brokat gekleidet war, und der hielt ein schönes Schwert in der Hand. Sieh!, sagte Merlin, dort ist das Schwert, von dem ich sprach. Damit sahen sie ein Fräulein, das auf dem See fuhr. Was für ein Fräulein ist das?, fragte Artus. Das ist die Dame vom See, sagte Merlin; und in diesem See ist ein Felsen, und darinnen ist eine Wohnung, so schön wie eine auf Erden und reich mit Vorräten versehen; und dieses Fräulein wird jetzt zu Euch kommen, und dann sprecht gut zu ihr, dass sie Euch das Schwert geben mag. Und gleich darauf kam das Fräulein zu Artus und grüßte ihn und er sie wieder. Fräulein, sagte Artus, was für ein Schwert ist das, das dort der Arm aus dem Wasser hält? Ich wollte, es wäre mein, denn ich habe kein Schwert. Herr Artus, König, sagte das Fräulein, das Schwert gehört mir, und wenn Ihr mir eine Gabe geben wollt, wann ich sie verlange, so sollt Ihr es haben. Meiner Treu, sagte Artus, ich will Euch jede Gabe geben, die Ihr verlangt. Gut, sagte das Fräulein; geht dort in das Boot und rudert Euch zu dem Schwert und nehmt es und die Scheide mit Euch, und meine Gabe werde ich verlangen, wenn meine Zeit kommt. So stiegen Herr Artus und Merlin ab und banden ihre Pferde an zwei Bäume, und so stiegen sie in das Schiff, und als sie zu dem Schwert kamen, das die Hand hielt, ergriff es Herr Artus am Griff und nahm es an sich, und der Arm und die Hand sanken ins Wasser. Und so kamen sie an Land und ritten weiter, und da sah Herr Artus ein reiches Zelt. Was bedeutet das Zelt dort? Es ist des Ritters Zelt, sagte Merlin, mit dem Ihr jüngst gekämpft habt, Sir Pellinore; aber er ist ausgeritten, er ist nicht dort; er hat mit einem Eurer Ritter zu tun, namens Egglame, und sie haben miteinander gekämpft, aber schließlich floh Egglame, und sonst wäre er tot, und er hat ihn bis nach Carlion verfolgt, und wir werden ihn bald auf der Straße treffen. Das ist gut gesagt, sagte Artus; jetzt hab ich ein Schwert, jetzt will ich den Kampf mit ihm wagen und mich an ihm rächen. Herr, das sollt Ihr nicht, sagte Merlin, denn der Ritter ist müde vom Kämpfen und Verfolgen, sodass Ihr keine Ehre davon hättet, Euch mit ihm einzulassen; auch kommt ihm kein Ritter, der lebt, so leicht gleich, und also ist mein Rat: Lasst ihn vorüber, denn er wird Euch in Bälde gute Dienste tun und seine Söhne nach seinem Leben. Auch werdet Ihr diesen Tag binnen Kurzem sehen, Ihr werdet recht froh sein, ihm Eure Schwester zur Ehe zu geben. Wenn ich ihn sehe, will ich tun, wie Ihr mir ratet, sagte Artus. Dann besah Sir Artus das Schwert, und es gefiel ihm sehr gut. Was gefällt Euch besser, fragte Merlin, das Schwert oder die Scheide? Mir gefällt das Schwert besser, sagte Artus. Ihr seid recht töricht, sagte Merlin, denn die Scheide ist zehnmal mehr wert als das Schwert; denn solange Ihr die Scheide an Euch haben werdet, werdet Ihr nie Blut verlieren, wäret Ihr noch so sehr verwundet, darum achtet wohl, dass Ihr die Scheide immer bei Euch habt. So ritten sie nach Carlion, und unterwegs begegneten sie Sir Pellinore; aber Merlin hatte solch einen Zauber geübt, dass Pellinore Artus nicht sah, und er ritt ohne ein Wort vorüber. Ich wundere mich, sagte Artus, dass der Ritter nicht sprach. Herr, sagte Merlin, er sah Euch nicht, denn wenn er Euch gesehen hätte, wäret Ihr nicht so leicht davongekommen. So kamen sie nach Carlion, worüber seine Ritter sehr froh waren, und als sie von seinen Abenteuern hörten, staunten sie, dass er seine Person so allein aufs Spiel gesetzt hatte. Aber alle Männer von Ehre sagten, es wäre köstlich, unter so einem Häuptling zu dienen, der seine Person aufs Spiel setzte wie andere arme Ritter.»

Kapitel IV

Sir Dinadan der Komiker

Auf mich wirkte diese drollige Lügengeschichte ausgesprochen klar und hübsch erzählt, allerdings hatte ich sie bisher nur einmal gehört, und das macht natürlich viel aus; die anderen hatten beim ersten Mal gewiss auch noch ihre Freude daran gehabt. Jedenfalls erwachte Sir Dinadan der Komiker als Erster und riss den restlichen Hof bald mit einem hinreichend albernen Schabernack aus dem Schlaf. Er band einem Hund ein paar Blechkrüge an den Schwanz und ließ ihn von der Leine, worauf dieser in kopfloser Panik durch den Saal raste, dicht gefolgt von seinen Artgenossen, die unter wildem Gebell und Getöse alles umwarfen, was ihnen im Weg stand, und dabei nicht nur für ein heilloses Durcheinander, sondern auch für ohrenbetäubenden Lärm sorgten. Worüber sich die versammelten Männer und Frauen derart köstlich amüsierten, dass ihnen die Tränen kamen und einige sogar vom Stuhl kippten und sich hysterisch auf dem Fußboden wälzten. Wie eine Horde Kinder! Sir Dinadan war so stolz auf seine heldenhafte Leistung, dass er es sich nicht verkneifen konnte, seinem entnervten Publikum immer wieder zu erklären, wie er auf die glorreiche Idee gekommen war; und wie man das von Komikern seines Kalibers so kennt, lachte er noch darüber, als alle anderen sich längst wieder beruhigt hatten. Er war derart aus dem Häuschen, dass er beschloss, eine Rede zu halten – eine humorvolle, versteht sich.

Ich hatte mein Lebtag noch nicht so viele flache, abgeschmackte Witze am Stück gehört. Sir Dinadan war schlimmer als die Minstrels16, schlimmer als ein Zirkusclown. Besonders traurig stimmte mich, dass ich mir dreizehnhundert Jahre vor meiner Geburt die gleichen plumpen, platten, wurmstichigen Kalauer anhören durfte, die mir als Knabe dreizehnhundert Jahre später Bauchschmerzen verursachen sollten, was mich zu der Erkenntnis führte, dass es so etwas wie neue Witze gar nicht geben kann. Der ganze Saal amüsierte sich köstlich über diese verstaubten Scherze – aber das tun die Leute immer, wie mir Jahrhunderte später schon aufgefallen war. Mein Spötter – gemeint ist der Junge – lachte natürlich nicht. Nein, er spottete; für ihn war die Welt eine einzige Zielscheibe. Der Großteil von Sir Dinadans Späßen sei «verfault» und der Rest «versteinert». Ich erwiderte, «versteinert» sei gut gesagt, schließlich lasse sich das stolze Alter mancher Dinadan’schen Witze nur anhand von geologischen Epochen bestimmen. Doch mit dieser süffisanten Bemerkung stieß ich bei Clarence auf eine Leerstelle, denn die Geologie war ja noch nicht erfunden. Dennoch behielt ich den Gedanken im Kopf und nahm mir vor, der Allgemeinheit das Thema bei Gelegenheit näherzubringen, gesetzt den Fall, ich bliebe lange genug am Leben. Man darf eine gute Idee nicht verwerfen, nur weil der Markt noch nicht reif dafür ist.

Als Nächstes erhob sich Sir Kay und begann abermals seinen Legendenofen anzuschüren, und zwar mit mir als Brennstoff. Es war an der Zeit, sich Sorgen zu machen, und ich machte mir welche. Sir Kay erzählte, wie er mir in einem fernen Barbarenland begegnet sei, dessen Einwohner alle in den gleichen lächerlichen Gewändern herumliefen wie ich – Gewänder, die mit einem Zauber belegt seien, um ihre Träger vor einem Angriff zu schützen. Er jedoch habe den mächtigen Zauber durch ein Gebet gebannt, in einem dreistündigen Kampf meine dreizehn Gefolgsleute niedergerungen und mich daraufhin gefangen genommen; am Leben habe er mich nur gelassen, um mich in Camelot vorzuführen, zur Verwunderung und Erheiterung von König und Hofstaat. Überhaupt geizte er nicht mit Schmeicheleien, beschrieb mich als «furchterregenden Riesen», als «grausiges turmhohes Monster» und als «menschenfressendes Ungeheuer mit Klauen und Raubtiergebiss», und alle schluckten sie diesen Schwachsinn ohne Wenn und Aber; keiner grinste oder schien zu bemerken, dass diese frisierte Statistik mit meiner Person nichts zu tun hatte. Angeblich war ich beim Versuch, Sir Kay zu entkommen, mit einem einzigen Satz in einen zweihundert Ellen hohen Baum gesprungen, doch habe er mich mit einem Stein so groß wie eine Kuh, unter dem mir nahezu sämtliche Knochen «barsten», auf den Boden zurückbefördert und mir danach befohlen, mich an König Artus’ Hof zur Urteilsverkündung einzufinden. Zum Schluss verdammte Sir Kay mich noch zum Tode, am Einundzwanzigsten mittags, was ihn so wenig bekümmerte, dass er vor Nennung des Datums innehielt, um zu gähnen.

Ich befand mich indes in einem elenden Zustand und war vor lauter Verzweiflung kaum in der Lage, der hitzigen Diskussion zu folgen, die um die Frage entbrannt war, wie ich am besten zu töten sei, nachdem einige Anwesende wegen meiner verzauberten Kleidung Zweifel an meiner Sterblichkeit geäußert hatten. Dabei trug ich doch nur einen Fünfzehn-Dollar-Anzug von der Stange! Trotzdem war ich noch so weit bei klarem Verstand, dass mir auffiel, wie dieser noble Verein von erlauchten Damen und Herren in aller Gelassenheit mit Begriffen um sich warf, bei denen sogar ein Komantsche errötet wäre. «Taktlosigkeit» beschreibt es nicht einmal ansatzweise. Zum Glück hatte ich «Tom Jones», «Roderick Random»17 und Konsorten gelesen und wusste, dass sich unter den blaublütigen englischen Ladys und Gentlemen in Sachen Ausdrucksweise nebst zugehörigen Moralvorstellungen und Verhaltensweisen bis vor hundert Jahren wenig bis gar nichts getan hatte; ja im Grunde genommen könnte man sagen, dass in England – und im restlichen Europa, wenn man’s recht bedenkt – frühestens in diesem unserem neunzehnten Jahrhundert die ersten Repräsentanten einer wahrhaft vornehmen, eleganten Gesellschaft in Erscheinung getreten sind. Angenommen, Sir Walter18 hätte seine Figuren frei von der Leber weg reden lassen, statt ihnen Konversation in den Mund zu legen: Rebecca, Ivanhoe und die liebreizende Rowena hätten Sachen von sich gegeben, mit denen man heutzutage einen Strauchdieb in Verlegenheit bringen könnte. Aber wer Takt nicht kennt, hält sich eben immer für taktvoll. König Artus’ Gefolgsleute merkten nicht, dass sie gegen sämtliche guten Sitten verstießen, und ich besaß genug Geistesgegenwart, sie nicht darauf hinzuweisen.

Meine verzauberte Kleidung bereitete den Herrschaften arges Kopfzerbrechen, und so waren sie heilfroh, als der alte Merlin das Problem mit einer Prise gesundem Menschenverstand aus dem Weg räumte. Er fragte, wie blöde sie eigentlich seien – wieso habe noch keiner daran gedacht, mir meine Sachen einfach auszuziehen? Eine halbe Minute später stand ich splitterfasernackt da! Und das Schlimmste war: Außer mir schien sich niemand daran zu stören. Stattdessen wurde weiter so ungeniert über mich diskutiert, als wäre ich ein Kohlkopf. Selbst Königin Guinevere zeigte kindliches Interesse an mir und bemerkte, noch nie solche Beine gesehen zu haben. Mehr Komplimente gab es nicht – sofern ihres überhaupt eins war.

Zum Schluss wurde ich in die eine und meine gefährliche Kleidung in die andere Richtung abtransportiert. Im Burgverlies steckte man mich in eine schmale, finstere Zelle, wo ein paar spärliche Essensreste, eine halb verfaulte Strohmatte und ein ganzes Rudel Ratten auf mich warteten.

Kapitel V

Eine Eingebung

Ich war so müde, dass ich trotz meiner Sorgen recht schnell einschlief.

Als ich wieder zu mir kam, hatte ich das Gefühl, sehr lange geschlafen zu haben. Mein erster Gedanke war: «Was habe ich da nur Verrücktes geträumt! Wahrscheinlich bin ich gerade noch rechtzeitig aufgewacht, bevor man mich gehängt oder ertränkt oder verbrannt hätte … Ich leg mich wieder aufs Ohr, und wenn die Sirene heult, gehe ich rüber in die Waffenfabrik und nehme mir Herkules zur Brust.»

Doch just in diesem Moment drang der schrille Klang von rostigen Ketten und Bolzen an mein Ohr, grelles Licht fiel mir in die Augen, und Clarence, dieser Schmetterling, stand vor mir! Entgeistert rang ich nach Atem; beinahe blieb mir die Luft weg.

«Was!», rief ich. «Du bist immer noch da? Verschwinde mit dem Rest meines Traums, los, troll dich!»

Aber er lachte nur, gut gelaunt wie immer, und fing an, sich über meine missliche Lage lustig zu machen.

«Na schön», sagte ich ergeben, «dann soll der Traum eben weitergehen; ich habe es nicht eilig.»

«Ich bitt Euch, welcher Traum?»

«Welcher Traum? Na, dass ich am Hof von König Artus gelandet bin, den es eigentlich nie gegeben hat, und dass ich jetzt mit dir rede, obwohl du nur ein Hirngespinst bist.»

«Oho, potz Blitz! Und habt Ihr auch geträumt, dass Ihr morgen verbrannt werdet? Haha, antwortet mir!»

Der Schreck, der mich bei diesen Worten durchfuhr, hatte es in sich. Ich musste mir allmählich eingestehen, dass meine Lage hochgradig kritisch war, Traum hin oder her, denn ich wusste aus meiner Erfahrung mit derart lebensnahen Träumen, dass der Tod auf dem Scheiterhaufen selbst in einem Traum beileibe kein Spaziergang ist, weshalb es ihn unter allen Umständen zu vermeiden galt, wozu mir jedes Mittel recht war.

Also sagte ich beschwörend: «Clarence, mein Junge, mein einziger Freund – wir sind doch Freunde, oder? –, lass mich jetzt nicht im Stich und verhilf mir auf irgendeine Weise zur Flucht!»

«O höret nur, was Ihr da sagt! Flucht? Werter Herr, da draußen in den Gängen halten bewaffnete Männer Wacht!»

«Gewiss, gewiss. Aber wie viele, Clarence? Ich hoffe, nicht allzu viele?»

«Volle zwanzig. Auf ein Entkommen dürft Ihr nicht hoffen.» Nach einer Pause setzte er zögerlich hinzu: «Es hat noch eine andere Bewandtnis – und die wiegt weitaus schwerer.»

«Eine andere Bewandtnis? Welche denn?»

«Nun, es heißt … nein, ich vermag es nicht, ich vermag es einfach nicht!»

«Mein armer Junge, was ist mit dir? Warum bist du auf einmal so blass? Warum zitterst du?»

«Ach, ich habe fürwahr allen Grund. Ich möchte es Euch wohl sagen, aber …»

«Komm schon, sei tapfer, sei ein Mann – heraus mit der Sprache, so ist’s brav!»

Er zögerte, hin- und hergerissen zwischen Hilfsbereitschaft und Furcht; dann stahl er sich zur Tür, spähte hinaus auf den Gang und lauschte, bevor er schließlich wieder zu mir geschlichen kam, seinen Mund an mein Ohr legte und mir die schreckliche Botschaft überbrachte, im Flüsterton und mit dem bangen Argwohn eines Mannes, der sich gerade auf dünnes Eis begibt und von Dingen spricht, auf deren bloße Erwähnung womöglich der Tod steht: «Merlin hat in seiner Bosheit das Verlies mit einem Zauber belegt, und es gibt im ganzen Königreich nicht eine Seele, die es wagen würde, Euch zuliebe die Bannlinie zu übertreten. Gott steh mir bei, nun habe ich es ausgesprochen! Ich bitte Euch, seid gnädig, habt Erbarmen mit mir, einem armen Knaben, der es nur gut mit Euch meint, denn wenn Ihr mich verratet, so bin ich verloren!»

Zum ersten Mal seit Langem lachte ich wie befreit auf und rief: «Merlin hat also mal wieder gezaubert! Merlin, fürwahr! Dieser billige alte Schwindler, dieser geschwätzige alte Esel? Blödsinn, lauter Blödsinn, der größte Blödsinn aller Zeiten! Ich habe langsam den Eindruck, dieser ganze kindische, dämliche, hirnverbrannte, schwachsinnige Aberglaube … ach, zur Hölle mit Merlin!»

Während ich noch vor mich hin zeterte, war Clarence starr vor Schreck auf die Knie gesunken.

«Hütet Eure Zunge, mein Herr! Das sind gar abscheuliche Worte! Sie werden die Wände über uns einstürzen lassen! O nehmt zurück, was Ihr gesagt, bevor es zu spät ist!»

Dieser denkwürdige Auftritt brachte mich letztlich auf eine Idee. Wenn alle hier bei Hofe derart panische Angst vor Merlins angeblichen Zauberkünsten hatten, sollte jemand wie ich, der ihm in jeglicher Hinsicht überlegen war, doch problemlos in der Lage sein, diesen Umstand zu seinen Gunsten zu nutzen. Also ließ ich mir die Sache durch den Kopf gehen und fasste einen Plan. Dann sagte ich: «Steh auf! Reiß dich zusammen und sieh mir in die Augen. Weißt du, warum ich vorhin gelacht habe?»

«Nein, aber um der Heiligen Jungfrau willen – tut es nicht wieder!»

«Nun, ich will dir sagen, warum. Weil ich selber ein Zauberer bin.»

«Ihr!» Der Knabe wich einen Schritt zurück und hielt den Atem an, denn damit hatte er offenbar nicht gerechnet. Doch die unverkennbare Ehrfurcht in seinem Blick ließ den berechtigten Schluss zu, dass man als Betrüger in diesem Irrenhaus keiner Reputation bedurfte; die Leute nahmen einen auch so beim Wort.

«Ich kenne Merlin schon seit siebenhundert Jahren», fuhr ich fort, «und er …»

«Siebenhun…»

«Unterbrich mich nicht! Er ist dreizehnmal von den Toten wiederauferstanden und reist jedes Mal unter einem anderen Namen: Smith, Jones, Robinson, Jackson, Peters, Haskins, Merlin – immer wenn er auftaucht, hat er einen neuen Decknamen. Wir sind uns vor dreihundert Jahren in Ägypten begegnet und vor fünfhundert Jahren in Indien – andauernd kommt der alte Schwätzer mir in die Quere, ich habe es allmählich satt. Mit seinen Zauberkünsten ist es nicht weit her; er hat ein paar wohlfeile Standardtricks auf Lager, aber über die Grundlagen ist er nie hinausgekommen, und das wird auch so bleiben. Für die Provinz mag es reichen – Gastauftritte und dergleichen, du verstehst –, aber ich muss schon sagen, er sollte sich nicht allerorten als Fachmann ausgeben, zumindest nicht dort, wo ein echter Künstler weilt. Hör zu, Clarence, ich will dir ein treuer Freund sein, aber das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Tu mir deshalb einen Gefallen. Der König soll erfahren, dass auch ich ein Magier bin – und zwar der Große Hoch- und Oberschmu-al-muh, Anführer seines Stammes; darüber hinaus muss deutlich werden, dass ich drauf und dran bin, in aller Stille ein hübsches kleines Unheil heraufzubeschwören, dank dessen im ganzen Königreich die Fetzen fliegen werden, falls Sir Kays Vorhaben zur Ausführung gelangt und man mir auch nur ein Haar krümmt. Kannst du das dem König von mir bestellen?»

Der arme Junge stand derart unter Schock, dass er kaum eine Antwort herausbrachte. Ein menschliches Ge