Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

In einer Zeit der rasch voranschreitenden Urbanisierung haben viele Menschen den Kontakt zum Tier fast vollständig verloren. Gleichzeitig zeigt das hartnäckige Festhalten der Stadtmenschen an Topfpflanzen und Haustieren, dass auch der moderne Zivilisationsmensch einen Bezug zu Tieren und Natur braucht. Für den Verhaltensforscher, Biologen und Bestsellerautor Kurt Kotrschal sind Menschen ohne "andere" Tiere weder erklärbar noch lebensfähig. Besonders an Kindern lasse sich die Bedürftigkeit des Menschen nach Tierbeziehung gut erkennen: Ein Aufwachsen mit Tieren sei eine der wichtigsten Zutaten für eine gelingende körperliche, emotionale, kognitive und soziale Entwicklung. Hunde sind das Alter Ego des Menschen. Die lange gemeinsame Entwicklungsgeschichte bedingt ein "Menschenrecht auf Hundehaltung" und ein "Hunderecht", mit verständigen Menschen zu leben. Tiere sind aber nicht nur unsere evolutionären Geschwister, sie entfalten als unsere Freizeitpartner oder in therapeutischen Settings oft positive Wirkungen. Gute Beziehungen mit Tieren helfen Menschen, in emotionaler Balance ein langes und glückliches Leben zu führen. Dass etwa Hundehalter weltweit gesünder sind als Menschen ohne Hund, ist statistisch belegt. Warum wir Menschen die Tiere brauchen und wie das Zusammenleben und die Kommunikation mit Tieren - vor allem mit unseren wichtigsten Kumpantieren, den Hunden und Katzen - partnerschaftlich funktionieren kann, erklärt Kurt Kotrschal anschaulich, humorvoll und provokant in seinem neuen Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

„… the difference in mind between man and the higher animals, great as it is, certainly is one of degree and not of kind.“ (Darwin 1872)

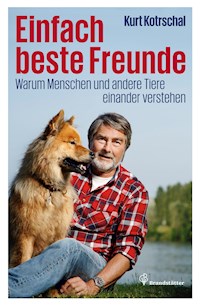

Gewidmet meinen Kumpantieren, die mich so vieles gelehrt haben: den Hunden Rolfi, Basko, Briska und Bolita, die zusammen mit mir auch das Cover ziert. Sowie auch allen Graugänsen, Waldrappen, Wölfen und Hunden, an deren Aufzucht ich beteiligt war.

Kurt Kotrschal

Einfach beste Freunde

Warum Menschen und andere Tiere einander verstehen

Inhalt

Prolog: Mit meiner Hündin auf der Couch

1. Wir und die anderen

Kontroversen um die Beziehung zu den anderen Tieren

Die „wirklich besten Freunde“ – sind sie tatsächlich wie wir oder vermenschlichen wir sie einfach nur hemmungslos?

Vermenschlichen und mentalisieren

Benennen und aneignen

Vollständig vermenschlichende Aneignung – Tiere und Gesellschaft

Wie Biologen Fragen stellen

Die vier Tinbergen’schen Ebenen, Fragen zu stellen

2. Warum Menschen und Tiere miteinander wollen

Menschen sind biophil

Die Vorzeit des Menschen als Tier und in Kontakt mit Tieren

Mit Hand und Hirn

Menschen sind im Gegensatz zu Schimpansen biophile Philosophen

Tierbeziehung und Spiritualität

Leben mit zahmen Wildtieren

Die Versachlichung der Tierbeziehung

Der neue Pragmatismus – Beginn einer neuen, objektiveren Beziehung zu Tieren

Die Revolution des Sesshaftwerdens, wie daraus der tiefe Graben zwischen Mensch und Tier entstand und was daraus folgte

Macht über Wildtiere, abhängige Haustiere, Schächten und Verdinglichung

Von den Tiergöttern zu allzu menschlichen Götterolympen

Menschen schufen sich den allmächtigen Gott – und dieser schuf die Menschen nach seinem Ebenbild

Zuschütten des tiefen Grabens zwischen „Mensch und Tier“ ?

3. Warum Menschen und Tiere miteinander können: Die evolutionäre Werkzeugkiste

Wurden Tiere im Verlauf der Stammesgeschichte klüger?

Soziale Komplexität

Die konservativen Gehirne der Wirbeltiere und das „soziale Netzwerk“ im Gehirn

Der universelle Bindungsmechanismus im Gehirn – Oxytocin

Wie „Bindung“ zu „Attachment“ wird

Warum uns Kumpantiere anziehen – instinktive Auslöser für Fürsorgeverhalten

Über die Stammesgeschichte konservierte Gefühle

Emotionen zeigen: „Erbkoordinationen“

Empathisch durch Spiegelneurone

Sozialfähig durch Impulskontrolle: das Stirnhirn

Sozialisieren mit den Emotionen der anderen

Soziale Beziehungen können ziemlich stressig sein – aber auch beruhigen

Mit System unterschiedlich: Menschen, Hunde und Gänse als unverwechselbare Persönlichkeiten

Psychologische Persönlichkeitskonzepte und Beziehung zur organismischen Biologie

Persönlichkeit bei den anderen Tieren

Verhaltensphänotypen und Verhaltenssyndrome

Wie Persönlichkeit entsteht

Wozu Persönlichkeit gut sein könnte

4. Welches Kumpantier und warum?

Auf jeden Topf passt ein …?

Domestikation: Selektion auf Zahmheit

Am besten passen meist Hunde, Katzen, Pferde

Wenn die Beziehung scheitert – bis zur Gewalt

5. Vielfältige Beziehungen zwischen wesensähnlichen Blutsverwandten, Menschen und anderen Tieren

Starke Teams in Arbeit und Freizeit mit anderen Tieren

Forschung mit Tieren als Verbrauchsmaterial? Tiere und Produktsicherheit

Forschung auch um der Tiere willen: Tiere in der Verhaltens- und Kognitionsforschung

Tiere bringen Freude ins Leben und sind gesund, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene

Warum und wie „wirken“ Tiere?

Epilog: Die Zukunft der Mensch-Tier-Beziehung in einer integrativen Gesellschaft?

Literatur

Ausgewählte relevante Links

Glossar

Dank

Prolog: Mit meiner Hündin auf der Couch

Menschen sind Tiere. Aber nicht nur. Auch andere Arten sind nicht „nur“ Tiere in dem Sinn, dass sie lediglich die Merkmale der Kategorie „Tier“ zeigen. Sonst würden sich Arten ja nicht unterscheiden. Jede biologische Tierart hebt sich durch bestimmte Eigenschaften von allen anderen ab. Und innerhalb der Arten ist gewöhnlich kein Individuum wie das andere.

Menschen sind unseres Wissens die einzigen Tiere, die über sich und andere nachdenken. Und das nicht nur im Heute, sondern auch über gestern und morgen. Blöderweise. Denn aus diesem Grund müssen wir wohl oder übel Verantwortung übernehmen, für die Welt, für die anderen Tiere und auch für uns selbst. „Homo sapiens“ heißen wir in der Linné’schen Nomenklatur, der „weise“ Mensch. Was uns mit viel Vorschusslorbeer belastet. Ob wir wirklich „sapiens“ sind, bleibe dahingestellt. Aber nachdenken können, ja müssen wir. Etwa ein ganzes Buch lang über uns und die anderen Tiere.

Die ruhig atmende Hündin neben mir auf der Couch beruhigt auch mich, stellt Herzschlag, Blutdruck, Stresshormone und Denken auf Standgas. Damit macht sie mich auch ein Stück weit fit fürs tägliche Leben, für das Wuseln im Netz der menschlichen Wichtigkeiten. Wir lieben einander, meine Hündin und ich; sie zumindest von kulturellen Normen unverbildet. Noch nie hat sie über meine im Wohnzimmer umherliegenden Socken gemeckert. Und ich brauche keine Angst zu haben, mich vor ihr zu blamieren, weil ich schwach im Kopfrechnen bin. Sie urteilt nicht und akzeptiert mich meistens so, wie ich bin. „Die reinste Form der Liebe besteht zwischen einer Hündin und ihrem Herrn“, schrieb Xenophon etwa 400 vor unserer Zeitrechnung in seinem Kynegetikos, dem wohl ersten Hundebuch der Geschichte. Platonisch natürlich, zumindest in meinem Fall. Bei den alten Griechen bin ich mir da nicht so sicher.

Ich kenne natürlich viel mehr Fakten als Xenophon vor 2400 Jahren. Ich weiß, dass meine Hündin und ich ein sehr ähnliches soziales Gehirn teilen, daher ganz ähnliche soziale Bedürfnisse zeigen. Ich weiß aber auch, dass sie das vielleicht nicht in dem Ausmaß weiß wie ich. Wahrscheinlich ist ihr die Sache mit dem gemeinsamen Gehirn auch schlicht egal, sie weiß es höchstwahrscheinlich nicht. Braucht sie auch nicht, sie akzeptiert es wohl einfach, gibt sich dem sozialen Wohlgefühl hin. Sie akzeptiert und liebt mich, ihrem Verhalten nach zu schließen, so wie ich sie; wahrscheinlich ganz ohne viel zu denken. Soviel ich weiß.

Was ich noch weiß? Mit einiger Sicherheit, dass meinem Gehirn nicht zu trauen ist. Denn als menschliches Gehirn ist es konzept- und sinnsüchtig. Paradoxerweise erhöht es zwar mein Prestige als Wissenschaftler, anderen gegenüber zuzugeben, dass ich etwas nicht weiß. Mein Hirn aber würde das mir gegenüber niemals zugeben. Es sei ja nicht blöd, würde es wohl meinen, wenn es sprechen könnte. Kann es aber nicht. Darum kann ich unwidersprochen mein eigenes Gehirn beschuldigen, in erheblichem Ausmaß voreingenommen zu sein. Es suggeriert mir etwa, zu wissen, wie Hunde sind. Mein Verstand aber sagt, dass ich trotz privater und beruflicher Beschäftigung mit Hunden im Grunde immer noch wenig von ihnen weiß. Ein gehirn-interner Konflikt Verstand gegen Überzeugung, sozusagen. Schizophren? Nein – ganz normal für Wissenschaftler, normaler jedenfalls als für „normale“ Menschen.

Meine Hündin weiß mich sicherlich zu deuten. Sie weiß, wo und wann es etwas zu essen geben wird, sie läuft schneller als ich und verfügt über einen um Lichtjahre besseren Geruchssinn. Sie kann im Vergleich zu mir viel problemloser tagsüber viele Stunden schlafen und ist meistens gut drauf. Vielleicht weiß sie das alles auch, über sich und über ihre Beziehung zu mir. Wahrscheinlich aber nicht. Zumindest lebt sie ganz offensichtlich nach dem Motto, dass Sein mehr ist als Wissen. Es scheint ihr jedenfalls kein Bedürfnis zu sein, sich „den Menschen“ zu erklären oder über den Sinn ihres Hundedaseins oder ihrer Wolfsabkunft zu grübeln. Sie ist einfach und sie scheint glücklich zu sein, wenn wir zusammen sind, zumindest unabgelenkt durch Weltkonzepte und Zukunftsplanung. Darum beneide ich sie.

Menschen reicht es gewöhnlich nicht, einfach zu sein. Sie hinterfragen, wollen wissen und jagen das Glück, versuchen, es zu quantifizieren, festzuhalten. Um es damit zu verlieren. Die Vorfahren meiner Hündin naschten nicht vom Baum der Erkenntnis. Hunde wurden daher auch nie aus dem Paradies vertrieben. Leben mit meiner Hündin bedeutet mein tägliches kleines Paradies, sie lässt mich daran teilhaben.

Menschen reicht es meist auch nicht, einfach zusammen glücklich zu sein. So will ich wissen, warum ich mich für Tiere interessiere, warum ich gerne mit meiner Hündin lebe und warum ich, wie alle Menschen, „biophil“ bin. Darum dieses Buch über die Beziehung zwischen uns und den anderen. Aber sind diese „anderen Tiere“ wirklich so anders, dass es gerechtfertigt wäre, uns von ihnen so strikt abzugrenzen, wie es bis heute üblich ist? Dieses Buch will nicht überzeugen, soll nichts einreden, keine platten Antworten bieten. Es wird Sie hoffentlich anregen – und gelegentlich auch aufregen. Es soll Ihnen bestenfalls dabei helfen, die eigenen Antworten zum Verhältnis zwischen uns und den anderen Tieren zu finden.

1. Wir und die anderen

Menschen sind ohne andere Tiere weder erklärbar noch lebensfähig. Tiere sind unsere Wurzel, unsere Vergangenheit und Gegenwart. Menschsein ist letztlich nur mit und im Tier möglich.

„Aber Konrad, Gänse sind doch auch nur Menschen!“, soll Helga Fischer ausgerufen haben, als Konrad Lorenz ob der häufigen Seitensprünge seiner, wie er meinte, brav monogam lebenden Graugänse in Seewiesen enttäuscht reagierte. Die gelernte Psychologin Fischer war in den 1960er Jahren Lorenz’ Assistentin am Max-Planck-Institut im bayrischen Seewiesen am Starnberger See. Damals war eben selbst die Welt der Biologen noch heil.

Tiere verhielten sich, so die damalige Sicht, „zum Besten der Art“. Wohl wissend, dass Evolution nicht auf ein Ziel hin wirkt, wollte man offenbar glauben, eben dieses sei die „Arterhaltung“. Die ein Jahrzehnt später mit Macht durchbrechende Einsicht in den „Egoismus der Gene“ war noch kein Thema. Evolution und Natur seien gut und edel, die Verlotterung der Sitten käme durch die Zivilisationsmenschen in die Welt und den „edlen Wilden“ stünden die degenerierten Haustiere und der zivilisatorisch selbst-domestizierte Mensch gegenüber. „Verhausschweint“ seien wir, so Lorenz zuweilen in seiner deftigen Ausdrucksweise (Lorenz 1973). Helga Fischer bestritt übrigens immer, das mit den Gänsen als „auch nur Menschen“ je gesagt zu haben. Nun ja, die besten Geschichten sind bekanntlich die erfundenen.

Mittlerweile hat die Biologie ihre Unschuld verloren. Wir wissen heute, dass im Grunde die Eigeninteressen der Individuen die Welt regieren (Wilson 1975). Das muss keineswegs ausschließen, dass auch freundliches und gruppendienliches Verhalten in der Evolution entstand. Etwa bei Menschen und Wölfen: Beide sind die wohl kooperativsten und gruppenintern nettesten Arten innerhalb ihrer Affen- bzw. Fleischfresserverwandtschaft. In beiden Fällen benötigen Individuen ihre Gruppen für Überleben und Vermehren in einer nicht sehr freundlichen Umwelt. In diesen Gemeinsamkeiten liegt wohl der Grund dafür, dass Menschen und Wölfe derart gut zusammenpassen (Kotrschal 2012a), dass wir seit etwa 50 000 Jahren gemeinsam unterwegs sind, seit ca. 30 000 Jahren mit Wölfen in Form von Hunden. Dass durch die Hundwerdung des Wolfes die Menschwerdung des Affen unterstützt wurde, vermutete unter anderem der Wiener Philosoph Erhard Öser. Gut möglich, aber kaum nachweisbar. Heute sehen die meisten Halter in ihren Hunden enge Sozialgefährten und gar nicht wenige würden der Behauptung zustimmen, dass Hunde auch nur Menschen sind.

Die Biologie verlor durch die Betonung der Individualinteressen als Triebfeder der Evolution seit den 1970er Jahren nicht nur ihre Unschuld. Sie wurde in den letzten Jahrzehnten auch pragmatischer und realistischer. Domestizierte Tiere – daraus rekrutieren sich die Kumpantiere der Menschen vorwiegend – sowie Zivilisationsmenschen als „degenerierte“ Versionen der „edlen Wildform“ anzusehen, mutet heute seltsam an. Vielmehr passten sich domestizierte Tiere an das Leben in einer menschlichen Kulturumgebung an und wurden auf diese Weise oft unglaublich erfolgreich. So etwa stehen den kaum 200 000 Wölfen der Nordhemisphäre heute weltweit über 1 Milliarde Hunde gegenüber, also etwa 5 000-mal mehr als Wölfe. In Form der Hunde breiteten sie sich mit Hilfe des Vektors Mensch über nahezu alle Kontinente aus. Wer hat hier von wem profitiert?

Domestikation, also die Haustierwerdung, wird heutzutage vor allem als Selektion auf Zahmheit verstanden, mit der weitreichende genetische Veränderungen verbunden sind (Hare et al. 2012). Dadurch verändern sich neben dem Wesen der menschennahe lebenden Tiere im Vergleich zur Wildform auch andere Merkmale. Sie werden ruhiger, weniger fluchtbereit und für Menschen besser zu führen. Sie benötigen aber auch nicht mehr so viel Nahrung wie die Wildform, werden größer oder kleiner, fetter und träger oder aber schnellere Läufer, geben mehr Milch etc. Alle diese Eigenschaften sind für die Menschen sehr nützlich.

Doch der Nutzen als Urgrund für den Beginn einer dauerhaften Nahebeziehung zu manchen Tieren rückt nach allem, was wir heute wissen, in den Hintergrund. Sehr früh nahmen Menschen mit Wölfen Beziehungen auf, später mit Schafen, Rindern und Hirschen, wobei Letztere nur in Form der halbdomestizierten Rentiere dauerhaft näher an den Menschen rückten. Andere Domestikationsversuche des Hirsches, etwa in der Hallstattzeit – man fand Hirschgebisse mit Spuren von Trensen –, fanden mit dem Auslaufen dieser Kulturen ihr Ende. Bald schon erlangte das Schwein zumindest in Eurasien und im pazifischen Raum Bedeutung, später Katze, Pferd, Lama, Gans etc.

Offenbar standen spirituelle und auch soziale Beziehungen bei der Erstannäherung zwischen Menschen und den später domestizierten Wildtieren im Vordergrund, weniger der materielle Nutzen. Denn alle unsere Jäger- und Sammler-Vorfahren waren lange vor bis lange nach dem Sesshaftwerden, beginnend vor etwa 15 000 Jahren, „Animisten“: Sie glaubten an eine beseelte Natur. Tiere waren „immer schon“ wichtig für einen guten Draht zur Welt der Geister. Diese zu beleidigen, war nicht ratsam, es zog Krankheit, Unfall, Unglück und Tod nach sich. Wahrscheinlich brachte diese spirituelle und auch räumliche Nahebeziehung zu den bedeutenden frühen Totemtieren wie Rind, Hirsch, Wolf, Rabe, Adler etc. auch die Erfahrung mit sich, dass man mit diesen Tieren ähnlich kommunizieren kann wie mit anderen Menschen.

Wie bitte? Soziale Kommunikation und sogar soziale Beziehungen und Kooperation zwischen Mensch und Tier? Zwischen der „Krone der Schöpfung“ und seelenlosen Automaten ohne Bewusstsein und Schmerzempfinden? Als solche sah René Descartes, einer der wichtigsten Philosophen der Aufklärung, die Tiere. Koi-Karpfen, Papageien, Hunde, Pferde und Menschen sehen ja tatsächlich sehr unterschiedlich aus und haben unterschiedliche Bedürfnisse – und dennoch können Menschen mit diesen und vielen anderen Tieren in soziale Beziehungen treten, angemessene Sozialisierung vorausgesetzt.

Wie ist das möglich? Passten sich diese Tiere über generationenlanges Zusammenleben an unser Sozialverhalten, an unsere sozialen Bedürfnisse an? Oder lernten vielmehr die Menschen im Zusammenleben mit Tieren genetisch und von den geistigen Leistungen her, wieder mehr Tier zu sein? Ich gebe zu, dass mir diese letzte Frage eigentlich zuwider ist. Widerspiegelt sie doch den letztlich substanzlosen Popanz eines grundlegenden Unterschieds zwischen „Mensch und Tier“. Dieser Graben wurde in den letzten paar tausend Jahren menschlicher Kulturentwicklung zunehmend vertieft, in scheinbarer Emanzipation vom „Tier im Menschen“ und in einer immer weiter fortschreitenden Machtübernahme über Tiere und Natur, in hochmütiger Selbstüberschätzung unserer selbst. Carl von Linné etwa stellte Menschen in eine ganz eigene zoologische Kategorie und verpasste uns als einziger Art der Gattung „Homo“ auch noch die Artbezeichnung „sapiens“. „Weise“ also – gleichzeitig ein Hinweis darauf, dass Menschen letztlich auf ihren Verstand besonders stolz sind. Dabei war es damals schon klar, dass wir mit dem Schimpansen eigentlich in die Gattung „Pan“ gehören oder Letzterer in die Gattung „Homo“. Aber das war und ist offenbar gesellschaftlich nicht akzeptabel.

Die gegenwärtigen Zweifel an der menschlichen Einzigartigkeit kommen mitten aus der Wissenschaft, nicht aus irgendwelchen romantisch-spirituellen „Zurück-zur-Natur“-Ideologien. Seit immer klarer wird, wie viele grundlegende Eigenschaften und Fähigkeiten wir mit anderen Tieren teilen, geht der Glaube an unsere Sonderstellung zunehmend über Bord. Freilich deutet alles darauf hin, dass der Mensch als einziges Wesen über eine hoch entwickelte Symbolsprache und über die Fähigkeit zur (Selbst-)Reflexion verfügt. Wir müssen geradezu zwanghaft wissen, woher wir kommen, wer wir sind und wohin wir gehen. Menschen sind manische Sinn- und Glücks-junkies. Daraus resultiert Verantwortung für die Welt. Wir sind mit einem großen, leistungsfähigen Gehirn ausgestattet und wir müssen es auch angemessen benutzen.

Aber sind wir deswegen „sapiens“? Leider entspringt unserer Denkfähigkeit eher selten Weisheit, sehr oft aber hemmungslose Konkurrenz, Ausbeutung und Vernichtung der anderen. Die menschliche Fähigkeit, rational zu denken, kann man als Art- und Alleinstellungsmerkmal sehen, vergleichbar etwa mit der artspezifischen Fähigkeit der Honigbiene zum Wabenbau. Die meisten der grundlegenden Strukturen und Funktionen aber, die unsere Sozialfähigkeit ausmachen und unser Verhalten steuern, teilen wir mit anderen Tieren. Genug jedenfalls, um Menschen stammesgeschichtlich zu sehen und von „Menschen und anderen Tieren“ zu berichten. Diese Sicht des Menschen als eine biologische Art von vielen wertet weder die Menschen und ihre rationalen Fähigkeiten ab noch wertet sie Tiere auf.

Wer sind wir, uns anmaßen zu wollen, uns als Maßstab für andere Tiere zu begreifen? Wir tun dies zwar ununterbrochen, auch weil wir gar nicht anders können, als zu vermenschlichen. Eine vereinnahmende Zumutung bleibt das aber allemal. Nicht zuletzt beseitigt die gleichberechtigte Einordnung der Menschen in das zoologische Artenspektrum das wohl größte Forschungshindernis, mehr über uns selbst zu erfahren. Nur über den Artvergleich können wir etwa verstehen, was die Menschen in ihren Sozialbeziehungen im Grunde antreibt. Nur im Spiegel der anderen können wir uns selbst erkennen; oder es zumindest versuchen. Denn auch der Spiegel der Tiere wirft sein Bild nur im Lichte heutiger Erkenntnisse und er trägt unentfernbar die Beschichtung der menschlichen Wahrnehmung. Wissenschaft produziert rationale und nachvollziehbare Erkenntnisse über diese Welt, die „Wahrheit“ dagegen ist eine Glaubensfrage, nicht Sache der Wissenschaft.

Nobelpreisträger Konrad Lorenz (1950) sprach vorsichtig noch von „moralanalogem Verhalten“ bei Tieren. Er konnte damals ja auch noch nicht wissen, welche radikalen Übereinstimmungen etwa in den Gehirnen von Menschen und anderen Tieren zu finden sein würden. Herkunfts- und funktionsgleiche Bereiche steuern gleichartig Emotionen, Stimmungsübertragung und das Verhalten anderen gegenüber, buchstäblich von Fisch bis Mensch. Diesbezüglich hat sich seit mehr als 450 Millionen Jahren nichts Neues getan. Andere gleichartige Teile des Gehirns erlauben Menschen und ihren Kollegen aus der Stammesgeschichte, sich gruppenkonform zu verhalten.

Mit seiner Feststellung, dass Tiere über „moralanaloges“ Verhalten verfügten, verbreiterte Konrad Lorenz den „Kategorischen Imperativ“ des Philosophen Immanuel Kant auf soziale Tiere. Dieses grundlegende Prinzip der menschlichen Ethik lautet bekanntlich: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.“ Einfach ausgedrückt: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“ Dies bedeutet letztlich auch, dass Moral das ist, was man im sozialen Kontext von den anderen akzeptiert, und was nicht.

Dieses Empfinden von Wohlverhalten anderen gegenüber finden wir auch bei sozialen Tieren wie Schimpansen, Raben, Wölfen und Delfinen, gepaart mit der Bereitschaft, Fehlverhalten anderer zu sanktionieren. Aber auch gepaart mit der Fähigkeit, nach Konflikten in Ungnade Gefallene durch Trösten und Versöhnen wieder in die Paarbeziehung, in die Gemeinschaft aufzunehmen und damit deren soziale Funktionalität wiederherzustellen. Nein, das sind keine unzulässigen Vermenschlichungen von Tieren, sondern jene grundlegenden Funktionsprinzipien sozialen Zusammenlebens bei Menschen und anderen Tieren, an denen Verhaltensbiologen fleißig forschen. Tiere handeln also nicht nur „moralanalog“, sie verfügen vielmehr über eine mit Menschen herkunfts- und funktionsgleiche Basis für Moral, ein Gehirn, welches über soziales Wohlverhalten wacht.

So möchte ich aus den Blickwinkeln der modernen Biologie und Bio-Psychologie darlegen, warum Menschen fähig sind, in Beziehungen mit anderen Tieren zu leben. Und auch, warum Menschen ohne Tierbeziehung nicht erklärbar sind und warum Menschen auch heute noch Tierkontakt wollen und benötigen. In allen menschlichen Kulturen interessieren sich Kleinkinder am stärksten für Tiere. Wenn Kinder dies so stark zeigen, muss gemäß der „Haeckel’schen Regel“ die Tier- und Naturbeziehung in der Menschwerdung sehr wichtig gewesen sein.

Sogar die menschliche Spiritualität entwickelte sich anfangs in der Interaktion mit Tieren. Die recht pragmatisch-spirituelle Augenhöhe-Beziehung unserer Jäger- und Sammler-Vorfahren zu Tieren wich allerdings einer zunehmenden Selbstanmaßung der Menschen von Gottähnlichkeit und, damit verbunden, einem Herrschaftsanspruch über Tiere und Natur. Diese Entwicklung fand im 19. und 20. Jahrhundert einen nahezu wahnhaften Höhepunkt. Generationen von Rationalisten meinten, Welt- und Selbsterkenntnis allein aus dem menschlichen Gehirn beziehen zu können, ohne sich dafür forschend interessieren zu müssen, was ist. Wenn Naturbeziehung, dann romantisch-idyllisch verklärt und nach menschlichem Maß. So kam es zu der gefährlichen und auch heute noch gern vertretenen Anmaßung, Menschen könnten und müssten sich vollständig von ihrer Herkunft „emanzipieren“. Doch Menschen brauchen Tiere als Gefährten, ebenso wie manche Tiere auf Menschen angewiesen sind. Und wir brauchen Tiere als Spiegel, um uns selbst zu erkennen. Ein wahrhaft menschliches Leben ist ein Leben mit Natur und Tieren.

Das Thema Mensch-Tier-Beziehung boomt neuerdings weltweit an den Universitäten, auch im deutschsprachigen Raum (Mars Heimtier-Studie 2012). Auch die Sozial- und Kulturwissenschaftler haben die Tiere für sich entdeckt und integrieren sie im Rahmen ihrer „Human-Animal Studies“ in Studiengänge und Bücherserien. Eine gute Entwicklung, weg von der menschenzentrierten Nabelschau der Kultur- und Sozialwissenschaften, könnte man meinen. Aber man tut sich immer noch schwer, den Tieren gerecht zu werden. Nicht selten geht es dabei um Untersuchungen zur Rolle der Tiere für die Menschen. Der Graben zwischen Mensch und Tier wird dabei kaum hinterfragt. Oft wird mit einem unklaren Theorierahmen gearbeitet und nicht immer in konsequenter Einsicht in die historische und aktuelle Partnerschaft zwischen Menschen und Tieren. Als Biologe interessiert mich dagegen vor allem die „anthrozoologische“ Perspektive, wie es im Fachchinesisch so schön heißt; also die evolutionäre und bio-psychologische Erklärung der Mensch-Tier-Beziehung. Da Evolution und Kulturgeschichte ineinandergreifen, versuche ich dennoch, die historische und kulturell-spirituelle Entwicklung der Mensch-Tier-Beziehung zu skizzieren.

Dieses Buch soll vor allem einen Überblick geben, warum Menschen mit anderen Tieren sozial sein wollen, warum sie das auch können und warum dies auf Gegenseitigkeit beruhen kann. Ziel dieses Buches ist es nicht, eine systematische Übersicht über neueste Forschungsergebnisse bezüglich Hunde zu geben, etwa zur Beziehungsfähigkeit der Hunde, wie sie durch unsere Forschungsgruppe an der Universität Wien untersucht wird, oder zu ihren geistigen Leistungen, dem Zentralthema des „Clever Dog Lab“ am Messerli-Institut in Wien. Dieses aktuelle Wissen zum Hund ist einem zukünftigen Buch vorbehalten. Ich will hier auch keine flammende Predigt für ein Leben mit Tieren halten. Welche Rolle andere Tiere im eigenen Leben spielen, muss jeder Mensch selbst entscheiden. Ich will Argumente und Einsichten beisteuern, aber auch nicht verbergen, dass ich in der Beziehung zu Tieren die Kontinuität der evolutionären und kulturellen Menschwerdung sehe und auch für heute und die Zukunft einen guten Lebensweg für Menschen und andere Wesen.

Kontroversen um die Beziehung zu den anderen Tieren

Wie wichtig Tiere für Menschen sein müssen, zeigen die oft erbitterten Auseinandersetzungen um sie zwischen Alt und Jung, Frau und Mann, Tierschützern und Fleischproduzenten etc. Tierbeziehungen sind sogar zunehmend Thema von gesellschaftlichen Kontroversen. Wahrscheinlich interessieren sich heute mehr Menschen für tierethische Fragen als für Politik. Vor allem unter jüngeren Leuten geht es um Tierschutz und Tierrechte, Schutz von Wildtieren, die angebliche Sonderstellung des Menschen, um „Specismus“, eine Art zoologischem Rassismus, und viele andere Themen.

Parallel dazu entstand eine vielfältige akademische Literatur zur Tierethik (Gruen 2011; Rowlands 2002). Während Empathie mit Tieren und Tierschutz bei uns nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs und den damit verbundenen materiellen und seelischen Nöten ein Minderheitenprogramm war, wurden diese Themen in unserer sich entwickelnden Demokratie zum gesellschaftlichen Mainstream. So beschloss das österreichische Parlament 2004 ein ziemlich konsequentes Tierschutzgesetz, dessen §1 lautet: „Ziel … ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.“ Tiere wurden also per Gesetz von „Sachen“ zu Mitgeschöpfen aufgewertet, der Tierschutz wurde zum gesamtgesellschaftlichen Anliegen. Das entspricht auch dem Empfinden einer Mehrheit der Menschen. Statistisch gesehen hängt „ein Herz für Tiere“ mit „einem Herz für Menschen“ zusammen. Je empathischer Menschen mit Tieren umgehen, desto empathischer sind sie gewöhnlich auch mit Menschen (Paul 2000).

In vielen gesellschaftlichen Bereichen spielen Tiere eine Hauptrolle, allerdings nicht unbedingt immer im Konsens. Menschen unterscheiden sich in ihren Meinungen in buchstäblich allen Bereichen, in denen Tiere eine Rolle spielen, etwa zum Thema der menschlichen Überlegenheit, zur landwirtschaftlichen Tierhaltung, zu Tieren als Nahrungsmittel, zum Einsatz von Tieren in der Forschung, zur Tierhaltung in Zoos oder Zirkussen, zur Haltung von Tieren als Gefährten, zum Tierschutz und zum Artenschutz, zur Herstellung von Bekleidung aus Tierprodukten, zum Jagen und Angeln und zur Frage, wie sehr man sich für Tiere tätig engagieren soll. Tierthemen produzieren fast immer gesellschaftlichen Dissens.

Aber nicht alle diese Themenbereiche sind gleich umstritten. So ergab eine Erhebung in Deutschland, dass die größten Meinungsunterschiede zum Einsatz von Tieren in der Forschung bestehen. Die meisten sprechen sich gegen den Einsatz von Tieren zum Testen von Kosmetika aus. Hingegen gehen die Meinungen darüber, ob es gerechtfertigt ist, Tiere in der medizinischen Grundlagenforschung einzusetzen, eher auseinander. Aber schon an zweiter Stelle auf der Skala der Meinungsunterschiede kommt die Frage, ob man Tiere essen soll/darf, gefolgt von der Frage, ob landwirtschaftliche Intensivtierhaltung in Ordnung sei.

Erstaunlich kontrovers wird auch die Frage diskutiert, ob man Beziehungs- bzw. Kumpantiere halten soll und ob es gerechtfertigt ist, Tiere in Zoos oder Zirkussen zu halten. Etwas weniger uneins ist man sich darüber, ob Menschen den Tieren überlegen seien – gerade junge Leute halten von der menschlichen Überlegenheit nicht mehr viel. Noch weniger unterscheiden sich die Meinungen darin, dass Tiere schützenswert seien, gleich ob in freier Natur oder in unserer Obhut. Relativ einheitlich sind die Meinungen bezüglich der Herstellung von Bekleidung aus Tieren – natürlich polarisieren Pelzmäntel. Auch in ihrer Skepsis zu Jagd und Fischerei unterschieden sich die Befragten eher wenig. Ebenso in ihrer prinzipiellen Bereitschaft, sich tätig für Tiere zu engagieren, etwa durch die Verteilung von Informationsblättern.

Was in den Einstellungen zu Tieren besonders auffällt, ist ein starker Geschlechterunterschied. In den Jahren 2013/2014 führten wir etwa im Rahmen eines „Sparkling-Science-Projekts“ (gefördert durch das österreichische Wissenschaftsministerium, in Kooperation mit Schülern aus zwei Gymnasien im niederösterreichischen Mistelbach und in Wien) eine Befragung zur Einstellung zu Wölfen und Hunden durch. Befragt wurden vorwiegend OstÖsterreicher. Die je etwa 30 Fragen zu Wolf oder Hund deckten verschiedene Bereiche ab, von der Beziehung über Schutzwürdigkeit bis hin zur spirituellen Bedeutung. Etwa ein Drittel der Fragen zum Wolf und zwei Drittel der Fragen zum Hund wurden von den Geschlechtern „unterschiedlich intensiv“ beantwortet. In allen diesen Fällen waren die Frauen interessierter an Beziehung, besorgter und fürsorglicher als die Männer. Wir sind sozusagen auf Realität gewordene Geschlechterstereotype gestoßen. Dies stimmt mit Ergebnissen in der Literatur überein, denen zufolge einerseits soziales Interesse und Einfühlungsvermögen statistisch gesehen bei Frauen stärker ausgeprägt sind als bei Männern und andererseits die Effekte tiergestützter Aktivitäten und Therapien bei Knaben stärker ausfallen als bei Mädchen (Kotrschal und Ortbauer 2003). In den Einstellungen zu Tieren geht ein Riss durch die Bevölkerung, und zwar vor allem entlang der Geschlechtergrenzen.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der Tiere und der Umgang mit ihnen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Kein Wunder also, dass auch Debatten und Kontroversen über unsere vielfältigen Beziehungen zu Tieren stärker aufbrechen, als dies früher der Fall war. Zudem können Kontroversen über Tiere tiefere gesellschaftliche Konflikte ausdrücken. Der Verdacht des „Stellvertreterkrieges“ kommt etwa angesichts der Unterstellung auf, die Wiener und ihre Stadtregierung würden sich über die letzten Jahrzehnte mehr um Hunde als um Kinder kümmern. Dabei halten gerade Familien mit Kindern Hunde; und man weiß, wie sehr Kinder in ihrer Entwicklung davon profitieren können. Letztlich ist eine wahrhaft menschengerechte Stadt sowohl kinder- als auch hundegerecht; das ist kein Widerspruch, sondern geht Hand in Hand.

Gar nicht selten schlägt man mit den Tieren den Esel und meint den Herrn. Der tschechische Literat Milan Kundera veröffentlichte 1984 seinen wunderschönen Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, der viel Schönes zur Mensch-Tier-Beziehung enthält. Darin entwickelte er den Gedanken, dass der Umgang mit Tieren viel über die Verfasstheit einer Gesellschaft aussage. Als der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts 1968 den kurzen „Prager Frühling“ für lange Zeit beendete, wurden in den folgenden Monaten die Schaltstellen der Macht in der damaligen ČSSR mit regimetreuen Kollaborateuren besetzt. Zu den ersten Maßnahmen zählten Kampagnen gegen Tiere in Prag, insbesondere Tauben, wahrscheinlich als Ausdruck der Wende zur Repression. Die Taubenpopulation in Prag wurde davon nicht nachhaltig berührt, die Botschaft aber war klar: Wer sich nicht fügt, muss mit Konsequenzen rechnen. Eine grausame, reale Fabel aus der Geschichte.

Auch für die wohl größte Blamage der österreichischen Justiz in der zweiten Republik sorgte ein Tierthema: Der so genannte Verein gegen Tierfabriken propagiert vegane Lebensweise und bekämpft alle möglichen Gepflogenheiten der Menschen im Umgang mit Tieren, etwa die Massentierhaltung, den Vogelfang im Salzkammergut, die Jagd, Tierversuche und auch den Handel mit Tierprodukten zur Kleidungsherstellung, beispielsweise Pelzmäntel. Dies ist das gute demokratische Recht des Vereins, der dabei oft hart an der Grenze der Legalität agiert. Er ist unbequem und trug damit auch zum Aufbau jenes politischen Drucks bei, der zum österreichischen Tierschutzgesetz 2004 führte.

Ich persönlich stehe dieser Gruppe distanziert gegenüber, da ich glaube, dass man Menschen eher mit Argumenten als mit extremen Aktionen überzeugen kann, und weil wir selbst in unserer Arbeit mit Graugänsen von einer Aktion dieses Vereins betroffen waren. Aus der Verfolgung seiner gesellschaftspolitischen Ziele wurde dem Verein gegen Tierfabriken ein Strick gedreht: Die Koordination seiner Aktivitäten wurde von der Staatsanwaltschaft als „organisiertes Verbrechen“ eingestuft, der so genannte „Mafiaparagraf“ wurde angewendet. Es kam zu nächtlichen Verhaftungen durch die Anti-Terror-Polizei, Razzien und Hausdurchsuchungen, Informanten wurden eingeschleust. Dabei ging es wohlgemerkt nicht um die russische Mafia oder den amerikanischen Geheimdienst, sondern um ein paar eifrige Tierschützer! Der Vereinsvorsitzende und einige andere saßen bis zu einem halben Jahr in Untersuchungshaft (!). Es wurde ein ewig langer Prozess geführt, der zu Verfahrenskosten von bis zu 400 000 € pro Person führte. Heraus kam – nichts. Kein Nachweis einer nennenswerten Straftat, keine einzige Verurteilung.

Dieser Prozess kann als Beispiel für einen wahrhaft absurden Stellvertreterkrieg mancher Mächtiger gegen Teile der Gesellschaft gelten, die es wagten, ihre Kreise zu stören. Ein Stellvertreterkrieg um Tiere, der nur Verlierer sah. Am schwersten wiegt wohl der Verlust des Ansehens der Justiz. Sie prügelte extreme Tierschützer mit Mitteln, die den Rechtsstaat ad absurdum führen. Über ein im Vergleich zum Anlass obszön aufwändiges Verfahren setzte man die Mühlen der Justiz selbst als Strafinstrument ein, nahm offenbar „Rache“. Fremdschämen ist angesagt; aber auch nachdenken darüber, warum die geballte Macht des Staates ausgerechnet auf ein paar Tierschützer losgeht.

Die „wirklich besten Freunde“ – sind sie tatsächlich wie wir oder vermenschlichen wir sie einfach nur hemmungslos?

Menschen schufen sich die Götter nach ihrem Ebenbild. Nicht verwunderlich, dass sie auch die Tiere nach ihrem Ebenbild interpretieren. Menschen benennen, reflektieren und kommunizieren hoch symbolisch. Sie eignen sich die Welt dadurch wesentlich radikaler an als alle anderen Tiere. Dadurch kommt es oft zu Missverständnissen zwischen uns und diesen anderen Tieren.

Das kleine Mädchen streichelt ein braunes Meerschweinchen auf seinem Schoß, hingebungsvoll und fasziniert. Das ruhige Tier wirkt entspannt und scheint die Zuwendung zu genießen. Tatsächlich jedoch wuchs dieses Meerschweinchen mit wenig Menschenkontakt auf und wurde schließlich über eine Tierhandlung an die Frau gebracht. Hat sich was mit „entspannt“! In Wirklichkeit verharrt das Tier in einer Art Schreckstarre, Stresshormone auf Anschlag. Ein für sozialen Stress empfindliches Meerschweinchen wird in dieser liebevollen Nahebeziehung zu sanften Kindern nicht besonders alt werden, ein robusteres wird sich sicherlich daran gewöhnen.

Vor einem Wiener Geschäft hängt vollschlank ein angeleinter Hund am Haken und erwartet offenbar wenig amüsiert die Rückkehr seines Menschen. Eine ältere, sehr tierliebe Dame (könnte auch ein Herr sein) beginnt auf den Hund einzureden, wie „arm“ er denn sei. Der Hund blickt sie mit seinen großen Augen an und zeigt durch sein Hecheln deutlich sein Unbehagen über diese Situation. Die Dame ficht das nicht an. Einige Leckerlis, in ihrer Manteltasche immer bereit für solche Fälle, wechseln in sein Maul, worauf die Dame ob der geleisteten tätigen Zuwendung hoch befriedigt von dannen zieht, einen – in ihren Augen – deutlich weniger „armen“ Hund zurücklassend. Ob sich der Hund nun tatsächlich besser fühlt oder ob die Leckerlis seiner Diabetes gut getan haben, ist eine andere Geschichte.

Nochmals Hund an der Leine am Haken in Warteposition vor dem Geschäft. Leider ein ziemlich unsicherer mit schlechten Erfahrungen mit Kindern. Unsensible Menschen, die zu nahe vorbeigehen, knurrt er leise an, er fletscht sogar die Zähne, wenn jemand auf ihn zugeht. So etwa ein aufgeweckter Vierjähriger an der Hand seiner Mutter. Mit der anderen Hand hält sie ihr Handy ans Ohr. Sie bemerkt weder den Hund noch dessen Zähnefletschen. Anders der Knabe, der es für ein „Lächeln“ hält (nicht selten unter hundefern aufwachsenden Kindern und sogar unter Erwachsenen), sich von der Hand der Mutter losreißt, auf den Hund zuläuft und ihn umarmen will. Den Rest der Geschichte erspare ich Ihnen und mir.

Volksfest auf dem Land, Kirtag. Unweit des Festzelts eine Koppel mit einem netten, einsamen, menschenfreundlichen und neugierigen Pferd. Immer wieder bieten Passanten dem Tier Äpfel und stückweise Zucker an. Dem Pferd schmeckt es offenbar ganz großartig. Andere beobachten die Fütterei und nehmen sich ein Vorbild. Alle fühlen sich großartig, nur nicht das Pferd. Am Abend sind sehr viele Äpfel und viele Handvoll Zucker in seinem Magen gelandet. Es stirbt im darauffolgenden Morgengrauen an einer schweren Kolik.

Vier Missverständnisse, die entstehen, weil Menschen die anderen Tiere ganz selbstverständlich vermenschlichen. Wir können gar nicht anders. Fragt sich bloß, wie wir das tun. Das Gegenteil von „gut“ ist bekanntlich „gut gemeint“. In diesem Buch geht es vor allem darum, dass die anderen Tiere uns in sehr vielem nahezu unheimlich ähnlich sind. Dies bedeutet aber nicht, dass wir immer auch automatisch wissen, was ihnen (und uns) in unserer wechselseitigen Beziehung gut tut. Dafür ist Empathie wichtig, gepaart mit Sensibilität und Wissen.

Vermenschlichen und mentalisieren

Menschen stülpen die eigene Perspektive über andere Menschen, Tiere, Gegenstände, ja sogar über Gott. Weil sie gar nicht anders können. Zur Zeit der Entstehung der biblischen „Testamente“ herrschte eine patriarchalische Gesellschaft. Folglich dominiert die Vorstellung von Gott als Vater – eher streng oder eher verzeihend, je nach Bedürfnislage. Bereits Xenophanes (520 vor unserer Zeitrechnung) fiel unangenehm auf, dass die Menschen den Göttern menschliche Eigenschaften zuschreiben, aus ihnen ihr eigenes Ebenbild machen. Wie sehr wir uns die Welt durch Vermenschlichen aneignen, war Thema bei Francis Bacon, Baruch Spinoza, David Hume, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Nietzsche und vielen anderen Philosophen und Dichtern. Gerade auch in der Wissenschaft ist es ein immer aktuelles Thema, wie „objektiv“ wir in der Betrachtung und Beurteilung der wahrnehmbaren Dinge dieser Welt sein können. Der Kern jedes akademischen Studiums besteht im Lernen, die Dinge mit kritischer Distanz zu betrachten. Darum achtet man etwa in der Verhaltensbiologie peinlichst darauf, zunächst nur zu beschreiben, was man wirklich beobachten kann, und nicht gleich zu interpretieren, was ein Tier „will“.

Menschen sind letztlich in ihrem Bemühen, die Dinge der Welt zu deuten, auf Selbsterkenntnis angewiesen, sie interpretieren die Dinge dieser Welt daher vor allem mit Referenz auf sich selbst. Vermenschlichen bedeutet immer auch die Zuordnung von Eigenschaften. Vermenschlichen harmonisiert uns mit der Welt. Objektivieren ist dagegen mühsam. Wenn wir uns über den Computer oder das Auto ärgern, bedeutet dies ja letztlich, dass wir diesen Gegenständen Absichten zuschreiben. Wenn wir uns aber über Hund oder Katze freuen oder ärgern, dann muss die damit verbundene implizite Zuordnung von Absichten nicht falsch sein.

Aufgrund der weitreichenden Ähnlichkeiten in Biologie und Wesen von Menschen und ihren Kumpantieren muss eine bestimmte Art der Vermenschlichung anderer Tiere der Sache ziemlich gerecht werden. Kommt also der manische Zwang zum Vermenschlichen und Zuordnen von mentalen Eigenschaften aus einem Nervensystem, das sich an ein komplexes Sozialleben angepasst hat und daher die anderen Dinge und Wesen dieser Welt einfach nach demselben „Schema F“ einordnet? Oder ist das Vermenschlichen der Tiere auch als Anpassungsleistung der Menschen an ihre Umwelt zu deuten, das Überleben und Reproduktion fördert? Wahrscheinlich beides.

Um die Frage nach dem Ursprung dieser manischen Vermenschlicherei einigermaßen plausibel beantworten zu können, sollte man überlegen, welches über die letzten hunderttausende von Jahren neben den anderen Menschen die wichtigsten Dinge und Wesen in der Umgebung unserer Vorfahren waren: Berge, Flüsse und Wälder, Pflanzen, vor allem aber andere Tiere. Deswegen sind Menschen offenbar „biophil“ geworden (Wilson 1984), wie noch zu diskutieren sein wird. Und weil Menschen in den Grundlagen ihres Verhaltens, Fühlens und Denkens sich gar nicht so sehr von den anderen Tieren unterscheiden, wie man lange glaubte, kann es durchaus für das Überleben wertvoll sein, den umgebenden Tieren, so wie sie in unseren Gehirnen abgebildet sind, zunächst menschliche Eigenschaften zuzuordnen. Menschen verfügen über solche mentale Repräsentationen für alle Dinge, Wesen und Situationen, denen sie Aufmerksamkeit entgegenbringen. Dadurch werden diese für die Menschen einschätzbar, in welcher Weise man am besten mit ihnen umgeht. „Zwischenartliches Erkennen“ nannten Caporael und Hayes dieses Phänomen (1997).

Noch wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir Tiere und alle anderen uns umgebenden Wesen und Dinge deswegen vermenschlichen, weil sich dieses Instrument im Kontext des komplexen sozialen Zusammenlebens mit anderen Menschen entwickelte und wir gar nicht anders können, als die Welt vermenschlichend zu vereinnahmen. Allerdings vermenschlichen wir nicht alle Tiere und Dinge in gleicher Weise. Subjektiv, vom eigenen Standpunkt her, vermenschlicht werden – nicht ganz zu Unrecht – andere Menschen und auch alles, was wir für uns ähnlich halten, etwa viele Tiere und sogar der liebe Gott.

Subjekten, die wir als belebt wahrnehmen, ordnen wir umso mehr Absichten und mentale Zustände wie Emotionen und geistige Leistungen zu, je größer ihre stammesgeschichtliche Nähe zu uns ist. So werden etwa einer Wespe wesentlich weniger Emotionen zugeschrieben (und wenn, dann negative) und geistige Leistungen zugetraut, aber auch weniger Empathie entgegengebracht als etwa einem Huhn oder gar einem Hund oder einem Affen.

Dies bedeutet aber nicht, dass wir uns die stammesgeschichtliche Nähe zu anderen Tieren bloß einbilden oder sie bloß logisch aus gemeinsamen Eigenschaften ableiten. Menschen und wahrscheinlich andere soziale Säugetiere und Vögel verfügen über so genannte Spiegelneurone im Gehirn (die später noch ausführlicher Thema sein werden). Diese Nervenzellen interpretieren die Aktionen anderer und erlauben uns unter anderem, uns in andere einzufühlen, indem wir deren Ausdruck der Gefühle sehen oder hören und über das System der Spiegelneurone in ähnliche eigene Empfindungen übersetzen. Da diese Nervenzellen in der Großhirnrinde sogar auf Roboter anspringen, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie das in Abhängigkeit von der Ähnlichkeit bei anderen Tieren auch tun. Wahrscheinlich lassen Regenwürmer unsere Spiegelneuronen kalt, Hunde oder Affen dagegen nicht. Leider ist die aktuelle Datenlage dazu dürftig.

Alle Untersuchungen zeigen, dass Menschen den anderen Tieren eher ein reiches Gefühls- denn Geistesleben zubilligen. Warum, bleibt unklar. Anzunehmen ist aber doch ein starker Einfluss des immer noch tiefen Grabens zwischen „Mensch und Tier“ in den Köpfen der Menschen. Menschliches Selbstverständnis, ihr Selbstwert, beruht stark auf geistigen Leistungen. Gerne billigen wir Hunden zu, „nette Kerle“ zu sein, aber die Klugheit haben doch eher wir gepachtet, allenfalls noch die Delfine und Raben – aber nicht so sehr die uns gegenüber so dienstfertigen Hunde. Dies ist auch aus Beobachtungen zu schließen. Menschen reden über ihre Konzepte, legen sie sogar in Büchern nieder und unterrichten sie aufwändig in Schulen an ihre Kinder. Das tun Tiere sicherlich nicht in dieser Form. Mit Hunden kommunizieren wir gerne in Emotional- und Babysprech, lesen ihnen aber nur selten wissenschaftliche Texte vor.

Gefühle sind gut beobachtbar, Gedanken schon weniger. Menschen und andere Tiere drücken ihre Gefühle durch Mimik und Körpersprache aus und geben damit anderen Gelegenheit zur Beobachtung dieser Gefühle und deren Interpretation durch Spiegelneurone. Ob ein anderer denkt, kann man vielleicht noch beobachten. Menschen verharren, blicken in die Ferne oder konzentrieren sich auf eine bestimmte Aufgabe. Was aber der andere denkt, ist kaum beobachtbar. Bei Tieren ist dies ähnlich. Wenn etwa einem Wolf oder einem Raben die Aufgabe gestellt wird, eine Kiste zu öffnen, und sie diese Aufgabe „nach kurzer Überlegung“ (also Verharren, bevor sie tätig werden) lösen, dann war wahrscheinlich Denken im Spiel. Stürzen sie dagegen hin und entfalten eine „Versuch-und-Irrtum-Orgie“ mit einer Erfolgsquote auf Zufallsniveau, dann spielte komplexes Denken wahrscheinlich kaum eine Rolle. Wahrscheinlich. Sicher kann man sich dessen aber nicht sein. Man kann also beobachten, ob ein Individuum denkt (oder zumindest vorgib, es zu tun), aber auf das Gedachte kann man – im Gegensatz zu Emotionen – allenfalls über das im darauffolgenden Verhalten manifeste Ergebnis schließen, nicht aber durch direktes Beobachten des Denkenden.

Vielleicht entspricht die menschliche Tendenz, Tieren eher Gefühle als Denken zuzubilligen, auch einer Sehnsucht nach einfachen, emotional belohnenden, letztlich beglückenden Beziehungen, die zu leben in einer von Verstand und Denken gekaperten Welt immer schwieriger wird. Vielleicht idealisieren wir die anderen Tiere auch zu einem Gegenüber mit authentischem, auf einfachen Emotionen beruhendem Sozialleben, mit dem es bei Menschen hapert, seit sie durch Naschen an der Erkenntnis aus dem Paradies vertrieben wurden. Ist die menschliche Bereitschaft, anderen Tieren viel Emotion, aber wenig Denken zuzuordnen, also der Sehnsucht nach einer heilen Welt oder zumindest nach heilen Beziehungen geschuldet?

Ob im Gegenzug Tiere die Menschen genauso vertierlichen, wie wir sie vermenschlichen, ist kaum zu beantworten, aber nicht unwahrscheinlich. Schimpansen ordnen uns wahrscheinlich Schimpanseneigenschaften zu und Hunde betrachten uns durch die Hundebrille. Und das noch ganz selbstverständlich, ohne viel darüber nachzudenken. Ob dem „Vermenschlichen“ eine ganz andere Weltsicht entspringt als dem „Verhundlichen“, wissen wir natürlich nicht. Wechselseitiges Vermenschlichen/Verhundlichen führt aber wahrscheinlich zu recht brauchbaren sozialen Repräsentationen, also zu einer recht guten Einschätzbarkeit des anderen. Zudem passten sich ja auch die Hunde über zehntausende von Jahren an uns an, weswegen die „Verhundlichung“ der Menschen vermutlich zu etwas anderen Ergebnissen führt als etwa eine „Verwölflichung“ durch menschensozialisierte Wölfe. Während Hunde dazu tendieren, sich anzupassen und ihre Erwartungen entsprechend adaptieren, erwarten die Wölfe wahrscheinlich eher, dass wir uns nach ihren eigenen Vorstellungen verhalten.

Dass Arten und Individuen die Welt mit ihrer je eigenen Brille sehen, formulierte schon in den 1930er Jahren der große baltische Biologe und Philosoph Jakob von Uexküll in seiner „Umwelttheorie“. Er meinte damit, dass die artspezifisch-individuellen Weltsichten durch die ihnen eigene spezifische Sinnesausstattung plus die durch Erfahrungen beeinflussten Interpretationsmechanismen im Gehirn entstehen. So entstehen selbstzentriert-subjektive Sichten einer Umwelt, die, objektiv betrachtet, eigentlich für alle gleich sein müsste. Klar, dass eine Ameise ihre Umwelt anders wahrnimmt und bewältigt als ein Mensch. Wie uns eine Ameise wahrnimmt und interpretiert, können wir nicht wissen. Letztlich lebt die Ameise in ihrer spezifischen Umwelt, sie wird, wenn sie uns überhaupt spezifisch wahrnimmt, die Menschen daher in irgendeiner Form „verameislichen“.

Individuen sehen aber die Welt nicht nur durch eine artspezifische Brille. Dies verdeutlichte von Uexküll mit seinem Beispiel der Eiche. Während der Förster in ihr das wachsende Holz sieht, ist sie für Verliebte ein romantischer Ort für ein zweisames Picknick und für den Hunderüden wahrscheinlich schlicht markierenswert. Ähnliches gilt für das Vermenschlichen von Tieren. Für einen Wurstproduzenten werden Schweine eine andere Bedeutung haben als für jemanden, der Hängebauchschweinchen in der tiergestützten Pädagogik einsetzt.

Menschen selbst vertierlichten sich nahezu immer schon. Sie schlüpften in die Rolle des Jagdwildes, seit sie als animistische Jäger und Sammler lebten, also wahrscheinlich seit hunderttausenden von Jahren. Und seit zehntausenden von Jahren, seit sie in Nahebeziehung zu Wölfen lebten, nahmen Männer die Rolle des Werwolfs an, vor allem, um sich damit gesellschaftlicher Konventionen zu entledigen. Tänzer in Tierkostümen spielten in den Ritualen nahezu aller animistischer Stammesgesellschaften eine zentrale Rolle. Und heute feiern Menschen, die man als „Furries“ bezeichnet, aus verschiedenerlei Gründen Partys in Tierkostümen. Vertierlichung stand wahrscheinlich an der Wurzel der Menschwerdung.

Benennen und aneignen

Was wir als relevant ansehen, benennen wir. Das ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, verbunden mit der Fähigkeit zur differenzierten Symbolsprache. Wie andere Tiere die für sie relevanten Objekte und Wesen in ihrer Umgebung „benennen“, also für sich unverwechselbar machen, wissen wir kaum. Aber wir ahnen aus eigener Erfahrung, dass dies wahrscheinlich über das Einprägen von Mustern geschieht. Häufig etwa erkennt man andere Menschen am Gesicht, aber ihr Name fällt einem nicht ein. Die bloße Wiedererkennung ist also auch bei Menschen nicht an den Namen gebunden. Es ist anzunehmen, dass dies bei anderen Tieren ganz ähnlich funktioniert.

Menschen benennen auch, um Individuen unverwechselbar zu machen. Schweine in Intensivtierhaltung bleiben namenlos. Man sieht sie lieber als geklonte, seelenlose Körper zur Fleischproduktion denn als Individuen mit Persönlichkeit. Der Name des Almochsen auf dem Fleischpaket im Supermarkt fördert das Geschäft nicht. Von einem Studenten einst gefragt, was eine „Erbkoordination“ sei, antwortete Konrad Lorenz spontan: „Alles, was einen Namen verdient“. Er bezog sich damit auf die menschliche Neigung, relevante, unverwechselbare Kategorien in ihrer Umgebung mit Bezeichnungen zu versehen. Namen brauchen wir aber nicht so sehr, um die Verhaltensweise selbst wiederzuerkennen, sondern um für uns selbst System und Ordnung in die Vielfalt zu bringen und um mit anderen darüber zu kommunizieren. So unterscheiden wir Kategorien und auch Individuen, indem wir sie benennen: Bäume, Autos, Fichten und Tannen, Hunde und Katzen, aber auch Dackel Fritz von Dackel Franz.

Wie die anderen Tiere auch, wollen wir die für uns relevanten Kategorien und Individuen auseinanderhalten. Aber durch das Zuordnen von Bezeichnungen und Namen im Rahmen unserer hoch differenzierten Symbolsprache verleihen wir ihnen wesentlich stärker Bedeutung als das anderen Tieren auf Basis ihrer Strukturerkennung möglich wäre. Es steht uns damit ein nahezu unerschöpfliches Reservoire zur Begriffsbildung zur Verfügung, und das hat vielerlei Folgen. Durch Kommunizieren über die von anderen benannten Dinge dieser Welt erlangen diese auch für uns Bedeutung. Diese Werkzeugkiste der Benennung, Namensgebung, Bedeutungszuordnung und Aneignung macht Menschen kulturfähiger und kulturell kontinuierlicher als alle anderen Tiere dieser Welt. Durch Benennen anthropomorphisieren wir uns im Grunde die Welt, machen sie vertraut, aber auch untertan, machen die Welt zu unserer Welt, viel mehr, als dies anderen Tieren möglich ist.