Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Brandstätter Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Hunde bereichern unser Leben und machen uns zu besseren Menschen: Was viele Hundefreunde im Zusammenleben mit den Tieren spüren, beleuchtet der renommierte Verhaltensforscher und Hundeexperte Kurt Kotrschal in seinem neuen Buch aus Perspektive der Wissenschaft – mit neuesten Erkenntnissen und überraschenden Einsichten, die uns ein tieferes Verständnis und eine noch größere Nähe zu unseren vierbeinigen Freunden schenken. Hund und Mensch haben viel mehr Gemeinsamkeiten als lange gedacht. Wir denken und fühlen ähnlich – und beide brauchen wir Partnerschaft. Soziale und emotionale Kompetenz, Gelassenheit, mentale Resilienz in Krisenzeiten, die Fähigkeit zu Beziehungen und Freundschaft, Kooperation und gegenseitigem Vertrauen sind nur einige der vielen Wesenszüge, die Hund und Homo sapiens seit Jahrtausenden teilen. Ob bei Kindern, bei Erwachsenen oder im höheren Alter, ob Welpen oder alte Hunde: Anhand vieler konkreter Beispiele und wissenschaftlich fundiert zeigt Kurt Kotrschal, warum unsere Partner viel mehr für unsere Psyche, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden leisten, als nur den Alltag zu beleben. Dieses Buch ist der Schlüssel zum Verständnis der geheimnisvollen, tiefsten und faszinierendsten aller Tier-Mensch-Verbindungen: das neue Standardwerk, um Hunde besser zu verstehen – und auch uns Menschen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 229

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kurt Kotrschal

WARUM HUNDE UNS ZU BESSEREN MENSCHEN MACHEN

„BLOSS“ EIN HUND?

MENSCHEN WOLLEN MIT ANDEREN TIEREN LEBEN – VOR ALLEM MIT HUNDEN

MIT HUND LEBEN TUT GUT UND IST GESUND

WARUM DIE BEZIEHUNG MIT HUND FUNKTIONIERT

DUNKLE SEITEN

ZUKUNFT MIT HUND?

ANHANG

„BLOSS“ EIN HUND?

„Bessere Menschen“ durch Hunde? – Na ja … aber bewirken Hunde nicht genau das, wenn sie uns sozial vernetzen und gegen vielerlei Unbill puffern?

Immer schon lebten Menschen mit Hund – für lange Zeit vor allem die Reichen und Mächtigen.

Zwar begreift mein Verstand, wie wichtig Hunde für viele Leute sind, dennoch lässt mich die Tiefe, Radikalität und Wirksamkeit dieser Beziehung immer wieder staunen. Sozusagen live erlebten wir über die letzten fünfunddreißig Jahre als Vorstandsmitglieder des ECA, des Österreichischen Vereins für Eurasier, mehrmals Folgendes: Frau meint, man bräuchte einen Hund. Er: Nur über meine Leiche! Drei Monate später kommt der Welpe ins Haus, zwei Tage später ist es „sein“ Hund. Eroberung im Sturm – erstaunlich, wie schnell aus Skepsis eine lebenslange Leidenschaft werden kann!

„Ich mag diese Viecher nicht – alles okay mit mir?“, fragte Tim Wirth in seinem berührend-vielschichtigen Text im Magazin des Schweizer Tagesanzeigers1. Er ringt mit seiner Abneigung, fühlt sich als unempathischer, ja unsympathischer Außenseiter getreu der Aussage des US-Schauspielers Bill Murray: „Ich misstraue Menschen, die Hunde nicht mögen. Aber ich traue jedem Hund, wenn er einen Menschen nicht mag.“ Wirth hasst Hunde nicht, er mag sie bloß nicht. Fast staunend erkennt er, dass er sich mit dieser – wie er meint – kontroversesten aller seiner Meinungen als bedauernswerter Teil einer krassen Minderheit outet. Er mag zwar Hunde nicht, diesen Zustand aber auch nicht. Daher bleibt er dran. In einer Reihe von Episoden schildert er seine Annäherungsversuche an diverse Hunde und ihre Halter oder Halterinnen2. Offen bleibt, ob er damit seine Abneigung gegen Hunde überwinden kann. Vielleicht würde ihm ein Welpe helfen. Dass sich Tim Wirth als Außenseiter sieht, weil er Hunde nicht mag, ist gar nicht so abwegig. Der deutsche Psychologe Reinhold Bergler fand sogar eine Art „Minderwertigkeitskomplex“ bei hundelosen Menschen Hundehaltern und -halterinnen gegenüber – was aber auch in Ablehnung umschlagen kann.3

Am 24. April 2024 erschien in der österreichischen Tageszeitung „Der Standard“ mein Interview, übertitelt: „Ein Mensch ohne Hund ist nicht ganz vollständig.“4 Die Postings gingen durch die Decke. Am Morgen des 26. April waren es bereits fast 1.300, meist recht emotionale Wortmeldungen pro und kontra. Hunde sind offenbar auch modernen, urbanen Menschen ganz und gar nicht egal. Das Thema regt ähnlich an und auf wie die wieder in ihre früheren Lebensräume vordringende Wildform Wolf. Bereits in der sehr fernen Altsteinzeit vor 40.000 Jahren fanden Wolf und Mensch Gefallen aneinander.5 Man blieb zusammen und aus Wolf wurde Hund – oder besser: eine schier unglaubliche Fülle unterschiedlichster Hunde. Mensch und Hund gemeinsam machten sich seitdem Mutter Erde derart gründlich untertan, dass es ihre Biosphäre kaum mehr erträgt. Fragte doch unlängst ein befreundeter Planet die Erde, wie es ihr gehe. Ach, meinte diese seufzend, sie „habe Mensch“. Das, meinte darauf der andere, gehe vorbei.

Mag sein – aber die Erde hat nicht nur Mensch, sie hat auch Hund. Als Gespann sind die beiden unschlagbar. Gemeinsam geht man seit Urzeiten auf die Jagd, hütet Vieh, zieht in den Krieg, sucht nebst Trüffel alles, was erschnüffelbar ist, einschließlich Kokain und Borkenkäfer; Hunde retten Menschen, sind geschätzte Assistenten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und so weiter und so fort. Die allermeisten Hunde aber sind schlicht die „besten Freunde“ ihrer Leute, unschlagbare emotionale Unterstützer. Sie erden zu Zeiten, da die Medien vor Hiobsbotschaften überquellen. Ein Leben in guter Beziehung mit Hund hält in Balance, macht uns zu sozial verbundeneren und damit vielleicht sogar zu besseren Menschen; und ein Hundepartner fördert Wohlbefinden und Gesundheit, einschließlich der Widerstandskraft gegenüber mentalen Problemen. Echt jetzt? Was wie Wunschdenken klingt, ist heute auch wissenschaftlich belegbar. Hunde machen uns nicht „bloß“ zu besseren, sondern auch zu gesünderen Menschen.

Der Stellenwert von Hunden wird offenbar immer noch unterschätzt, ebenso, wie tief sie im Unbewussten verankert sind. So wird Leuten in Begleitung netter Hunde ganz spontan – quasi aus dem Bauch heraus – mehr Vertrauen entgegengebracht als solchen ohne.6 Und nicht selten tauchen in Werbespots für die verschiedensten Produkte Hunde auf. Sie erhöhen die Aufmerksamkeit, verbreiten Wohlbefinden und stehen für ein harmonisches Familienleben.7 Wenn Hunde in der Werbung den Absatz von Produkten steigern, dann haben sie den Nachweis ihrer Wirksamkeit erbracht und die Werbung hat wohl recht mit ihrem hundebezogenen Menschenbild.

Bemerkenswert ist auch, wie viele hundeähnliche Roboter es gibt – nicht nur als sympathisches Spielzeug, wie etwa den netten, von Sony entwickelten „Aibo“ und zahlreiche seiner von diversen Spielzeugfirmen produzierten, mehr oder weniger preisgünstigen „Welpen“. Hundeähnliche Einsatz- und Kampfroboter werden von Polizei und Militär getestet, wie etwa „Spot“ von Boston Dynamics.8 Ist dies allein der geländegängigen Vierfüßermechanik und ihrer universellen Einsetzbarkeit geschuldet? Oder will man mit der Hundeähnlichkeit auch die Akzeptanz dieser Maschinen steigern? Spielt man gar martialisch auf die lange Tradition der Hunde als Partner im Krieg an? Jedenfalls gibt man ihnen Namen wie echten Hunden.

Tatsächlich sind Hunde eine höchst persönliche Angelegenheit. Für die meisten Halterinnen und Halter ist der eigene Vierbeiner schöner, klüger und wichtiger als alle anderen. Klingt stark nach enger Beziehung, nach Bindung. Die Hunde im Freundeskreis zu mögen, stärkt die Freundschaft, sie zu kritisieren, beendet diese ziemlich zuverlässig. Tatsächlich kann die „Nebensache Hund“ zwischenmenschliche Beziehungen dominieren. Wie man hört, ziehen viele Frauen den Hund einem Mann vor,9 ein Großteil der Halterinnen und Halter kuschelt lieber mit Hund als mit Partnerin oder Partner,10 und 75 Prozent würden sich für den Hund entscheiden, wäre er ein Trennungsgrund.11 Was läuft da schief um den Hund – läuft überhaupt etwas schief?

Von Hundemenschen hört man, dass Hunde unsere Sprache verstehen und auf unsere Stimmungen empathisch reagieren – oder auch sauer, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlen; dass sie Regeln verletzen, sobald sie sich unbeobachtet wähnen, ihnen unsinnig scheinende Anweisungen nicht befolgen und uns manchmal austricksen. Klingt nach ziemlicher Überschätzung der Hunde, nach vermenschlichendem Überhöhen. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, solche Volksweisheiten zu überprüfen und genau das hat Erstaunliches zutage gefördert: Im Wesentlichen treffen diese Einschätzungen zu. Mehr noch: Die Leute unterschätzen eher die Klugheit ihrer Hunde. Vielleicht auch, um gegenüber Nicht-Hundehaltern und -Halterinnen nicht als völlig durchgeknallt zu erscheinen.

René Descartes und manche andere Philosophen der Aufklärung sahen Tiere als Reiz-Reaktions-Maschinen, ohne Bewusstsein und Schmerzempfinden. Einige Hundert Jahre später erklärten der Österreicher Konrad Lorenz und der Niederländer Nikolaas Tinbergen die Basis des Verhaltens von Tieren und Menschen im Rahmen ihrer „Instinkttheorie“ als nicht bewusste, angeborene innere Impulse, wofür sie 1973 den Nobelpreis erhielten.12 Mentale Prozesse als Erklärung für Verhalten sahen die beiden immer noch kritisch. Erst gegen Ende des 20. Jahrhundert begann man auch im Rahmen der Biologie, Intelligenz, Fühlen und Denken von Tieren zu untersuchen. Hunde wurden zu wichtigen Partnern in der Forschung,13 was viel zum neuen Verständnis der Mensch-Hund-Beziehung beitrug, und den staunenden Forschenden zeigte, dass man einander auch psychisch viel ähnlicher ist, als das die „alten weißen, männlichen Wissenschaftler“ der vergangenen Jahrhunderte in ihren schlimmsten Albträumen für möglich hielten.

Hunde als Gefährten der Mächtigen, Reichen und Schönen

Die Bedeutung der Hunde zeigt sich auch in ihrer zeitlosen Wertschätzung durch die Reichen, Schönen und Mächtigen. Seit dem Sesshaftwerden vor etwa 10.000 Jahren sind Hunde den Häuptlingen, Fürsten, Königen und sogar Göttinnen wehrhafte und prestigeträchtige Gefährten. Im 5.000 Jahre alten mesopotamischen Gilgamesch-Epos reiste die Göttin Ishtar mit sieben Jagdhunden, die Halsband und Leine trugen.14 Seit jeher sind Hunde und die meist männlichen Herrscher Waffenbrüder beim Jagen und im Krieg, beim Töten, Erobern und Unterdrücken. So schrieb der griechische Söldner, Philosoph und Hundezüchter Xenophon in seinem „Cynegeticus“15, dem ersten Jagd- und Hundebuch der Geschichte, vor 2.400 Jahren: „Ein Hund muss seinen Leuten gegenüber süß und zugetan sein, aber zurückweisend und grausam zu Fremden.“ Er dachte dabei wohl an die großen, molosserartigen Kriegshunde, derer sich nicht erst die alten Griechen bedienten. Die Kriegspartnerschaft währt bis heute, wie die US-Kriegerfriedhöfe für Hunde und die War Dog Memorials belegen16, oder auch der Einsatz vieler Tausender Hunde durch die Armeen der USA oder Deutschlands im Afghanistankrieg.17 In Xenophons Buch findet sich auch der bemerkenswerte Satz: „Die reinste Form der Liebe existiert zwischen einer Hündin und ihrem Herrn.“ Wie wahr! Dem kann ich als erfahrener Hundehalter nur beipflichten.

Bereits vor mehr als 10.000 Jahren wurden angesehene Mitglieder eurasischer Jäger- und-Sammlerclans mit ihren Hunden begraben18. Familien im alten Griechenland und Rom ließen sich gern auf gemeißelten Reliefs mit ihren Hunden darstellen.19 Und immer schon hob respektable Hundebegleitung das Ansehen der Herrschenden – oder unterstrich ihr menschliches Antlitz. So zeigten sich die in Öl auf Leinwand festgehaltenen mittelalterlichen und neuzeitlichen Fürsten und deren Familien sehr oft mit Hunden – Jagdhunde begleiten die Herren der Schöpfung, Frauen und Kinder schmücken sich mit süßen Schoßhündchen. Damit zeigte man auch jene entspannte Lebensart, die sich nicht jeder leisten konnte – und wohl auch nicht sollte. Schließlich übernahm das aufstrebende Bürgertum den aristokratischen Lebensstil, zu dem natürlich auch die Hunde gehörten, als Attribute eines gepflegten Lebensstandards und zur positiven Selbstdarstellung. Hunde sind in der Kunst fast allgegenwärtig und in den Zeitungen nach Menschen die am zweithäufigsten abgebildeten Tiere.20

Lange schon sind Hunde nicht weit, wenn Menschen es sich gut gehen lassen – bei diesem „Symposion“, dem Gastmahl und Trinkgelage der griechischen Antike, dargestellt auf einem Flachrelief auf einer altgriechischen Grabstele auf Thasos, wartet ein jagdhundartiger Vierbeiner, dass etwas für ihn abfällt.

Bei den mittelalterlichen Hetzjagden des Adels waren Hunde unentbehrlich. So auch in dem Gemälde von Lucas Cranach des Älteren, Hirschjagd des Kurfürsten Friedrich des Weisen (1529).

Immer schon sah man die Menschen und ihre Hunde als Einheit, schätzte die Zweibeiner nach ihren Hunden ein. Vor beinahe 2.000 Jahren schrieb der große römische Kaiser Marc Aurel: „Wer sah jemals einen munteren Hund in einer verdrießlichen Hand oder einen traurigen in einer glücklichen? Mürrische Leute haben mürrische Hunde, gefährliche Leute haben gefährliche.“ 2.000 Jahre später bestätigen unsere Forschungsergebnisse diese kaiserliche Hypothese,21 mehr davon später im Buch. Jedenfalls bot Winston Churchill als englischer Premierminister nicht nur Adolf Hitler erfolgreich die Stirn, er lebte unter anderem mit Pudel, Bulldogge und Mops. Seine Frau Clementine nannte letzteren zärtlich „Mr. Pug“, für Winston war er, seiner miauenden Laute wegen, „Mrs. Pussycat“. Und alle möglichen Promis haben alle möglichen – fast wäre ich geneigt zu schreiben unmöglichen – Hunde.22

Natürlich bleibt die Beziehung zwischen Mensch und Hund asymmetrisch. So warf Winston Churchill seinen Pudel aus dem Kriegskabinett23 – eine ironische Handlung zwar, aber nicht ohne Symbolik. Hunde können sich ihre Menschen in der Regel nicht aussuchen. Dass Adolf Hitler seine Deutschen Schäferhunde liebte, kann man letzteren weder anlasten noch wird dies den Ruf dieses größten Unheilbringers der Neuzeit entlasten. Betont die Hundebeziehung Churchills dessen menschliche Seite, so dienten Hitlers Schäferhunde eher nicht der ironischen Selbstdarstellung, sie standen wohl für den martialischen Führerkult. Was nicht bedeutet, dass er seine Hunde nicht auch „ganz normal“ geliebt hat. Über sie konnte man mit dem „Führer“ offenbar sogar auf menschlicher Ebene kommunizieren. Ein Jungmädel zu Besuch soll gemeint haben: „Ui, Herr Hitler, Sie dressieren Hunde aber fein!“24 Was unter anderem zeigt, dass man über den Hund auch Ranghöheren unverfänglich Komplimente machen kann. Getreu dem „Fabel-Prinzip“: Tiergeschichten und Tiere vermitteln, überwinden Distanz, ermöglichen, Lob und Tadel anbringen und annehmen zu können, ohne dass dies als Distanzverletzung wahrgenommen wird.

Als enge Beziehungstiere wurden die ehemaligen Wölfe zu einem der evolutionär erfolgreichsten Wirbeltiere überhaupt, indem sie seit 40.000 Jahren den Vektor Mensch nutzen25. Heute schätzt man, dass etwa eine Milliarde Hunde auf allen Kontinenten mit Ausnahme der Antarktis leben, Tendenz steigend. Die meisten davon allerdings nicht in enger Beziehung zu Partnermenschen, sondern in lockeren Rudelverbänden in und um die Städte der Welt – und sie ernähren sich, wie die Krähen, Ratten oder Straßenkatzen auch, von Abfall. In diesem Buch geht es vor allem um die positiven Rollen der Hunde als wertvolle Gefährten. Hunde sind aber auch dort weltweit Gesundheitspolizei, wo es viele Menschen gibt und es an der Abfallentsorgung hapert. Freilich nicht kostenlos; sie gefährden und kosten als Überträger von Krankheiten Menschenleben. Das Prinzip „kein Nutzen ohne Kosten“ gilt eben auch für Hunde. „There is no free lunch“, wie realistische US-Amerikaner und -Amerikanerinnen ihr Dasein zu kommentieren pflegen.

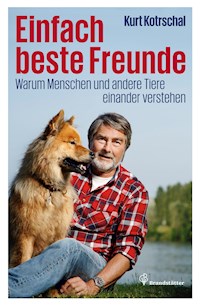

Kurt Kotrschal mit zwei Hunden des Wolfsforschungszentrums. Der Blickkontakt zeigt die Essenz der Mensch-Hund-Beziehung: wechselseitige Aufmerksamkeit und Ins-Einvernehmen-Setzen als Grundlage für das gemeinsame Tun.

MENSCHEN WOLLEN MIT ANDEREN TIEREN LEBEN – VOR ALLEM MIT HUNDEN

Es liegt in der Natur des Menschen, in individuellen Beziehungen auch mit anderen Tieren leben zu wollen. Weltweit sind Hunde beste Freunde, aber nicht überall werden sie gleich geschätzt. In den modernen westlichen Gesellschaften sind sie vor allem wichtige emotionale Unterstützer. Bei Mensch und Hund geht es heute vor allem um die Beziehung.

Seltsam eigentlich – warum sind sich Menschen nicht selbst genug? Auch in den materialistischen westlichen Konsumgesellschaften geht es ohne andere Tiere offenbar nicht. So leben in 47 Prozent aller deutschen Haushalte Heimtiere, bei den Haushalten mit Kindern sind es sogar 69 Prozent. In 15 Millionen deutschen Haushalten gibt es 16,7 Millionen Katzen, 10,3 Millionen Hunde sowie 4,6 Millionen Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster. Für Österreich gelten etwa 10 Prozent dieser Werte.26 Geht man von im Schnitt zwei Menschen pro Hund aus, dann lebt etwa ein Viertel der Deutschen und Österreicher mit Hund; in anderen Staaten der westlichen Welt sind es eher noch mehr. Die Liebe zum Heimtier ist „typisch menschlich“.27 Die Tiere mit Fell und Federn sind vorwiegend soziale Kumpane,28 die in den Terrarien und Aquarien gehaltenen Insekten, Fische, Amphibien und Reptilien dagegen eher Natur im Wohnzimmer. Die Heimtierhaltung bewegt in Deutschland pro Jahr mindestens zehn Milliarden Euro, macht also 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, wodurch 250.000 Menschen einen Arbeitsplatz haben. Das erspart dem Gesundheitssystem allein durch die positiven Effekte von Hundehaltung mindestens eine Milliarde Euro pro Jahr. Nie waren Kumpantiere bloße roboterartige Dienstleister, etwa beim Jagen, Kriegführen oder Mäusefangen. Immer schon waren sie vielen Menschen auch Freunde und soziale Bezugspersonen29 – der Wolf in Form des Hundes bereits seit fast 40.000 Jahren; Katze, Pferd etc. kamen erst nach der „neolithischen Revolution“ dazu, also nach dem Sesshaftwerden vor etwa 10.000 Jahren.

Evolutionsbiologisch gesehen ist Homo sapiens DER Spezialist für komplexes Sozialleben und geistige Spitzenleistung im Tierreich30. Man sollte meinen, dass solch kluge und soziale Wesen andere Tiere und Natur nicht mehr zu ihrem Wohlbefinden benötigen. Weit gefehlt! Um ihre evolutionär angelegten Potenziale für ein gutes, glücklich-zufriedenes Leben auszuschöpfen, reichen Menschen essen, schlafen und ein wenig Sex nicht aus; dazu braucht es das individuell passende, soziale, geistige, spirituelle und kulturelle Umfeld – in allen menschlichen Kulturen auch Tiere und Natur.31 In ihrem „Handbuch der historischen Tierstudien“32 schreiben etwa Mieke Roscher und ihre Co-Autoren: „Menschen interessieren sich für Tiere, weil diese eine zentrale Rolle in den menschlichen Kulturen einnehmen. Es gibt keine Geschichte ohne andere Tiere und Tiere sind einflussreiche Gestalter von Geschichte.“ Dem ist zwar zuzustimmen, diese kulturlastige Erklärung lässt einen aber dennoch ratlos zurück. Anders ausgedrückt bedeutet das ja: Weil Tiere in allen menschlichen Kulturen wichtig sind, interessieren sich Menschen für Tiere und weil sie das tun, sind Tiere in allen menschlichen Kulturen wichtig. Ein typischer Zirkelschluss. Tatsächlich greifen rein kulturelle Erklärungsversuche zu kurz, um zu verstehen, warum so vielen Menschen ein Tier namens Hund ein derart enger Kumpan und Sozialpartner ist – und das bereits seit so langer Zeit. Geschuldet ist dies der menschlichen Natur33; die menschliche Psyche benötigt für ein gutes Leben Natur und Tiere34 – in recht individueller Weise zwar, aber ganz ohne geht es kaum. Hunde spielen dabei eine herausragende Rolle. Dazu Konrad Lorenz, der große österreichische Nobelpreisträger und Begründer der Verhaltensbiologie:„Es gibt Tiere, Menschen und Hunde.“35 Damit ist eigentlich alles gesagt – aber noch immer nichts erklärt. Das zu versuchen, habe ich mir mit diesem Buch vorgenommen.

Der Fokus liegt dabei auf den Hunden. Denn im Gegensatz zu Pferden können sie immer dabei sein, im Gasthaus, im Wohnzimmer oder sogar im Bett. Aber dass Hunde „handlich“ sind, ist natürlich nicht die ganze Geschichte. Vielmehr passen Menschen mit keinem anderen Tier sozial besser zusammen. Zudem ist dies die mit Abstand am längsten andauernde, kontinuierliche Partnerschaft mit einem anderen Tier. Dieses Buch soll auf Basis des aktuellen Wissens den bemerkenswerten Beziehungen zu Hunden nachspüren, um dieses Wunder zumindest ein wenig fassbar zu machen.

Eine höchst individuelle Partnerschaft

Immer mehr Menschen scheinen zu spüren, dass ein Leben mit Hund gut für sie ist; jedenfalls steigt die Zahl der weltweit gehaltenen Hunde,36 obwohl – oder gerade, weil – mehr als die Hälfte der Menschheit bereits in Städten lebt – Tendenz ebenfalls steigend. Mehr Menschen in Städten bedeutet auch mehr Hunde, aber warum halten Städter entgegen dem verbreiteten Vorurteil, „Hunde gehören nicht in die Stadt“, überhaupt Hunde? Gemeint sind hier nicht jene geschätzten 70 bis 80 Prozent der rund eine Milliarde Hunde auf der Welt, die eher menschenfern in und um die Städte von Abfall leben. Vielmehr geht es um jene Minderheit der Hunde, welche mehr oder weniger eng mit ihren Menschen zusammenleben. Die große Mehrheit dieser Minderheit wiederum sind keine Arbeitspartner bei der Jagd, beim Hüten von Vieh, beim Retten von Menschen etc. Die meisten Hunde sind schlicht Sozialpartner und wichtige emotionale, soziale Unterstützer ihrer Partnermenschen, zu Zeiten, da man ob der Kriege, der ökologischen und anderer Krisen allzu leicht pessimistisch verstimmt in die Zukunft schaut. Sie leisten Großes als Coaches eines menschengerechten Lebensstils und fördern damit Wohlbefinden und Gesundheit. Allein aufgrund der komplexen Gemengelage an politischen und ökologischen Krisen wird diese Bedeutung der Hunde als emotionale, soziale Unterstützer in den kommenden Jahren und Jahrzehnten eher noch steigen.

Die Beziehungskisten zu Hunden sind ähnlich komplex unterschiedlich wie die zwischen Menschen auch – und nicht alles ist eitel Wonne. Persönlichkeit, soziales Wesen und Beziehungsstile der Menschen schlagen sich in der vielfältigen Bedeutung nieder, die Hunde für sie haben; überwiegend sind sie beste Freunde, Arbeitspartner, beglückende Lifestyle-Assistenten, fungieren aber auch als geduldige Exerzierfelder von Kontrollfreaks oder gar als Blitzableiter sozialer Gewalt. Meinte doch einst ein Völkerkundler, der an Pygmäen forschte, er möchte niemals Frau oder Hund eines der stolzen Regenwald-Jägers sein (in dieser Reihenfolge). Man könnte es dem Sozialgefährten Hund als Schwäche auslegen, dass er sogar übergriffiges Verhalten und Gewalt vonseiten seiner Menschen schluckt, ohne seinerseits die Partnerschaft zu kündigen – erschütternd beschrieben etwa durch Marie von Ebner-Eschenbach in ihrer Novelle Krambambuli.37

Menschen sind im Umgang mit Hunden authentischer als mit anderen Menschen, zeigen so, „wie sie wirklich sind“ – klar-geradlinig, butterweich oder auch aggressiv herumkommandierende Ekel. Und umgekehrt bildet das mehr oder weniger entspannte Verhalten der Hunde nach außen die Beziehungsqualität mit ihren Menschenpartnern und -partnerinnen und deren Führungsstile ab38. Kein Wunder also, dass Menschen sogar ohne dieses Wissen, sozusagen „instinktiv“, von anderen aufgrund der sie begleitenden Hunde und ihres Umgangs mit ihnen eingeschätzt werden. Während ein netter, positiv besetzter und gesellschaftlich akzeptierter Hund Sympathie und Vertrauen steigert, muss das – obwohl ebenfalls nett – auf eher umstrittene Rassen nicht zutreffen; Personen, die ihren Hund schlecht behandeln, machen sich damit in den Augen ihrer Mitmenschen profund unsympathisch.

Natürlich darf man stolz auf den eigenen Hund sein und das auch zeigen – ein toller Begleiter fördert Selbstbewusstsein und erleichtert Kontakte mit anderen Menschen. Wie generell im Leben kommt es dabei auf das rechte Maß an. Wer kennt sie nicht, jene (meist) Männer, deren respekt- bzw. angsteinflößender Hund ihr Macho-Ego unterstreichen und ihr Umfeld beeindrucken soll. Im Extremfall wird der Hund sogar als Waffe geführt – unreflektiert oder ganz bewusst. Die reichhaltige Mustersammlung der möglichen Mensch-Hunde-Beziehungen enthält sogar die freiwillige Unterordnung der Halter. Es soll Leute geben, die ihr Leben durch die von ihnen auf den Hund projizierten Bedürfnisse vollständig bestimmen lassen; Freunde und Freundinnen werden nicht mehr besucht und immer mehr Orte und Situationen gemieden, „weil der Hund das nicht mag“. Der Hund als Ursache für Selbstisolation bedeutet die Verkehrung seines sozialen Potenzials ins Gegenteil, kommt aber vor. Im Wesentlichen reflektiert damit der Hund die Ängste seiner Halter und Halterinnen: Führungsschwäche und Flucht in die Unterordnung unter den Hund? Obwohl man es vielleicht gar nicht so genau wissen will: Auch in solchen Fällen zeigen sich die Leute authentisch in der Beziehung zum Hund.

Dass Hunde gewöhnlich konsequenter darin sind, ihre Menschen zu konditionieren bzw. zu erziehen als umgekehrt, mag zu solchen Phänomenen beitragen. Hunde sind schließlich frei von den typisch menschlichen Skrupeln in der Partnerschaft, von ideologischen Vorstellungen und kulturellen Projektionen. Wenn also der mental auf Kooperation und Akzeptanz von Führung getrimmte Hund (Kapitel 4) auf menschliches „gut gemeint“ trifft, kann sich die Partnerschaft für beide Seiten suboptimal entwickeln. Auch Beziehungen zu Hunden können pathologische Züge annehmen. Natürlich soll jeder in der Hundebeziehung nach seiner Façon glücklich werden. Aber Hunde sind dies eher nicht, wenn sie gezwungen werden, die Halterinnen und Halter in ihr Hundeleben einzugliedern, anstatt sich – gut und sicher geführt – als Teil ihrer Menschenfamilie entspannen zu können. Und was soll man davon halten, wenn manche Leute Hunderassen bevorzugen, bei denen die Qualzuchtmerkmale derart dominieren, dass mit dem Welpen gleich auch ein lebenslanges Abo in der Vet-Klinik fällig wird? Ist es Ahnungslosigkeit, Masochismus oder fehlgeleiteter Pflegetrieb?

Nicht wenigen Menschen sind ihre Hunde Kinderersatz oder sogar Kind, wie viele ganz offen zugeben. Muss man darüber entsetzt oder empört sein? Konrad Lorenz hatte zwar noch eine klare Vorstellung von sozialen Hierarchien – auch Hunden gegenüber39 –, war sich diesbezüglich aber auch nicht so sicher. Er schrieb in seiner fragmentarischen, bislang nicht publizierten Autobiographie40: „Ich bin Zoologe, d. h. mein Forschungsinteresse gilt den Tieren und ihrem Leben. Wann ich damit angefangen habe, vermag ich nicht zu sagen. Tiere haben mich immer mehr interessiert als Menschen, und Menschen gewissermaßen nur in ihrer Eigenschaft als irgendwie besondere Tiere.“ Der Nobelpreisträger lebte ständig mit mehreren Hunden; ich denke, dass ihm das heute generell akzeptierte Eltern-Kind-Modell der Beziehung zu Hunden (siehe unten) gefallen hätte.

Jedenfalls sieht man es mittlerweile generell entspannt, dass den meisten Menschen ihre Hunde wichtige Familienmitglieder sind. Papst Franziskus meinte dazu zwar sinngemäß, „die jungen Leute sollten lieber Kinder bekommen, statt derart mit ihren Haustieren rumzumachen“41. Klar – man kann alles übertreiben, aber was sind die Kriterien für „übertrieben“ bzw. „normal“? Jedenfalls kenne ich keine Daten, die zeigen, wie viele junge Leute tatsächlich keinen eigenen Nachwuchs wollen, weil ihnen der Hund hinreichend Kindersatz wäre. Die zunehmende Reproduktionsverweigerung in dieser krisengeschüttelten Zeit hat wohl andere Gründe; die Hunde füllen da eher Leerstellen aus, als sie zu verursachen. Es ist das gute Recht von Leuten, Hunde als „ihre Kinder“ zu sehen, wenn dies bei guter Beziehungsqualität Mensch und Hund zufrieden macht. Schließlich gehen Verständnis und Einfühlungsvermögen mit Tieren meist mit Empathie gegenüber Menschen einher42. Natürlich gibt es auch jene misanthropen, menschenskeptischen Personen die Hunde über Menschen stellen. Konrad Lorenz bezeichnete dies pointiert als „soziale Perversion“. Als winzige Minderheit sind solche Leute für den hundefreundlichen Mainstream untypisch. Letztlich muss aber auch diese Einstellung erlaubt sein, solang Hunde und Mitmenschen nicht darunter leiden.

Es spricht für die enorme soziale Bedeutung von Hunden in modernen Gesellschaften, dass sie den meisten Hundefans Familienmitglieder auf Augenhöhe oder sogar „Kind“ sind. Folgerichtig investiert man auch materiell erheblich in Hunde, in Form von Markenartikeln bei Futter und Ausstattung, indem man sich ein größeres Auto leistet, eine geeignete Wohnung sucht und die Urlaubs- und Hotelplanung selbstverständlich und teils aufwendig auf den Hund abstimmt. Hundehaltung wurde zum florierenden Wirtschaftszweig, der jährlich Milliarden bewegt und entsprechend viele Menschen in Beschäftigung hält43. Vor allem aber wirkt sich Hundehaltung positiv auf die mentale und körperliche Gesundheit aus und erspart so dem Gesundheitssystem viel Geld. In Summe überwiegen die positiven sozialen und ökonomischen Auswirkungen der Hundehaltung bei Weitem die natürlich ebenfalls anfallenden gesellschaftlichen Kosten, wie etwa Bisse oder andere Unfälle mit Hunden

Und geht ein Hundeleben zu Ende – für die trauernden Hinterbliebenen immer viel zu früh –, wird der Gefährte mittels ähnlicher Rituale verabschiedet, wie sie auch für verstorbene Mitmenschen üblich sind. Hunde werden heute nach ihrem Tod meist kremiert und begraben, aber kaum mehr im Plastiksack der Tierkörperverwertung übergeben, wie das früher üblich war. Würde man ja für ein verstorbenes menschliches Familienmitglied auch nicht in Erwägung ziehen. Aus überfluteten oder von Erdbeben zerstörten Häusern werden Hunde genauso gerettet wie die Menschen, die sich oft weigern, sich ohne ihr Kumpantier evakuieren zu lassen. Und wie der Krieg in der Ukraine zeigt, sind sie Partner in Schützengräben – nicht als „Kampfhunde“, sondern als Gefährten, welche die Soldaten und Soldatinnen ihr gefährliches Dasein leichter ertragen lassen.

Beste Freunde aller Menschen?

In unseren modernen Gesellschaften sehen viele Menschen ihre Hunde als Sozial- und Lebenspartner, als Persönlichkeit, keinesfalls bloß als „Sache“ oder „Gegenstand“. Das war wohl immer so, es schlägt sich aber erst seit nicht allzu langer Zeit auch im Recht nieder. So lautet etwa der erste Paragraph des österreichischen Tierschutzgesetzes: „Ziel … ist der Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere aus der besonderen Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf.“ Dennoch bleibt das Verhältnis zum Beziehungstier Hund ambivalent. Hunde werden einerseits überhöht, überschätzt und geliebt, andererseits aber auch unterschätzt, verachtet und sogar gehasst – ebenso wie ihre Stammform Wolf44. Das Spektrum der Wertigkeiten reicht vom „Straßenköter“ über den wertvollen Mitarbeiter bis zum Familienmitglied und „Kind“. In den westlichen, industrialisierten Gesellschaften sind Hunde funktionell überwiegend Sozialpartner und emotionale Unterstützer. Daher überrascht es nicht, dass ihnen Denkfähigkeit, ein komplexes Gefühlsleben und Persönlichkeit zugebilligt werden45 – nicht zu Unrecht, wie in diesem Buch noch gezeigt werden wird. Kumpanhunde werden mehr als Teil des eigenen Ich empfunden als vielleicht sogar die eigenen Kinder, die man ja in der Regel in Richtung Selbstständigkeit führen will. Was bei Hunden nicht der Fall ist, die ja lebenslang in Abhängigkeit gehalten werden und so mehr als schon längst flügge Kinder sozusagen ausgelagerter Teil der eigenen Person bleiben.

Tatsächlich zeigen die Konflikte um Tiere – auch um das Leben mit Hund – recht deutlich gesellschaftliche Verfasstheiten und Bruchlinien. Dies formulierte meisterhaft Milan Kundera in seinem klassischen Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“.46 Er bemerkte, dass jene Russen-Kollaborateure, die 1968 nach der gewaltsamen Niederschlagung des Prager Frühlings bald wieder das Sagen hatten, gleich mal Kampagnen gegen Tauben und Straßenhunde in Prag anordneten. Was die Frage provoziert, ob es einer Minderheit der Hundegegner tatsächlich um die Sache, also um eine hundefreie Gesellschaft geht? Schlägt man den Hund, um den Menschen zu treffen? Das wäre jedenfalls wert, genauer untersucht zu werden.

Weil die Welt ebenso ungerecht ist wie die Berichterstattung durch Medien (nur schlechte Nachrichten sind bekanntlich gute Nachrichten), schaffen es schwere Verletzungen oder Tod durch Hunde immer in die Schlagzeilen, ihr erhebliches positives Potenzial dagegen kaum. Wenn, dann finden sich die netten Hunde allenfalls auf den Unterhaltungs- bzw. Lifestyleseiten. Dennoch überwiegt erstaunlicherweise das positive Hundebild bei Weitem, selbst bei Menschen, die nicht mit Hund leben.47 Sie werden überwiegend als kluge und starke Persönlichkeiten mit komplexem Gefühlsleben gesehen, als „soziales Du“, wie es bereits der große Psychologe der Uni Wien, Karl Bühler, in den 1930er-Jahren formulierte48, oder einfach als „beste Freunde“. Aber wie weltweit repräsentativ ist diese Einstellung zu Hunden in unseren „westlichen, gebildeten, industrialisierten, reichen und demokratischen Gesellschaften“49 – trifft sie auch auf andere Kulturen zu? Positive Hinweise darauf ergaben Interviews in verschiedenen Communitys des ländlichen Mexiko50. Ganz ähnlich wie typisch westlich-urbane Gesellschaften sahen die Bauern und Bäuerinnen verschiedener Ethnien auf Yukatan Hunde als komplexe Persönlichkeiten.51