4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

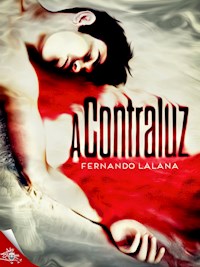

El ángel caído: En las novelas de enigma, la revelación de lo oculto significa el éxito del protagonista aunque, en muchas ocasiones, el desvelamiento del misterio conlleva más una victoria personal que un triunfo público porque el investigador no encarna al héroe de leyenda que todo lo vence, sino más bien al antihéroe que, casi a su pesar o descreído, se ve empujado a descubrir. En este registro se mueven los detectives e investigadores de Fernando Lalana: uno de ellos desvela en este caso una trama conspirativa de carácter sectario en las entrañas de la ciudad de Zaragoza. Recomendable para lectores a partir de 14 años.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es

© Fernando Lalana, 2006www.fernandolalana.com

ISBN: 9788416873449

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!

FERNANDO LALANA

El ángel caído

El hombre creó al diablo y lo hizo a su imagen y semejanza.

DOSTOIEVSKI

Para encontrarle el gusto a la vida no hay nada como morirse.

ENRIQUE JARDIEL PONCELA

PREFACIO: LA NADA

Intuyó que recobraba el conocimiento. Lo intuyó solamente pues, en realidad, no tuvo ninguna certeza de ello. Abrió los ojos pero la oscuridad, obstinadamente, permaneció. Trató de gritar, pero le resultó imposible.

No podía encontrarse a sí mismo. Se le habían desdibujado de tal modo los límites del cuerpo, que sus codos y rodillas, sus tobillos y muñecas, las uñas de sus pies y el extremo de los dedos de sus manos bien podían encontrarse a kilómetros de distancia. No los sentía; no podía ejercer ningún control sobre ellos. Le resultaba imposible precisar si se hallaba tumbado, colgado o apoyado; si boca arriba o boca abajo; si cayendo; si flotando... La fuerza de gravedad no tiraba de él en dirección alguna y así se percató de su importancia cotidiana, de cómo su impensable ausencia nos dejaría perdidos, desvalidos, torpes y estúpidos. Como lo estaba él ahora.

No sentía frío ni calor. Ningún sonido llegaba a sus oídos. Nada le golpeaba, ni le pinchaba, ni le pellizcaba. Nada rascaba, oprimía o acariciaba su piel. A nada olía.

Sintió una inquietud feroz. Había perdido toda referencia de sí mismo y sus sentidos se negaban a proporcionarle nueva información. ¿Y acaso eso no podía significar, simplemente, que estaba... muerto?

El desasosiego, de golpe, se transformó en pánico. Si aquello era la muerte, no cabía duda de que era mucho peor, más terrible y cruel de lo que nunca habría podido pensar. Se imaginó a sí mismo perdido durante toda una eternidad en aquel estado de no-ser y creyó volverse loco.

No, eso no. Imposible enloquecer. Los locos están vivos y él ya no... ¿Ya no?

¡Un momento! ¿Qué era aquel rumor sordo procedente de... de ninguna parte? Aquel murmullo acompasado, alternativo. Lo oía... no, no lo oía: le venía desde su propio interior, una y otra vez. Tenía que ser... ¡Por supuesto! Era su respiración, sin duda. No le llegaba de fuera, pues de fuera nada le llegaba, sino que la estaba escuchando a través de sí mismo. Entonces... ¡estaba vivo! Los muertos no respiran, ¿no es cierto? Y él respiraba.

¿Respiraba?

Con un ímprobo esfuerzo de la voluntad, logró detener el sonido por unos instantes; y reanudarlo a continuación; y acelerarlo levemente, después.

Ya no había duda.

La certeza de su existencia lo alegró infinitamente.

Mas, si no estaba muerto... ¿qué significaba aquel vacío? ¿Y cómo había llegado hasta él?

Calma...

Tenía que ir con tiento. Estaba consiguiendo pensar lúcidamente. Veamos... ¿recordaba quién era? ¡Sí! ¡Sí, lo recordaba! ¿Qué más recordaba de sí mismo? Su infancia, su familia, sus compañeros, su escuela... bien. Bien, bien, bien. Vamos de nuevo. Adelante. El instituto, por supuesto. Le costaba aprobar algunas asignaturas... ¿Y la universidad? ¿Había acudido a la universidad? Claro, claro que sí, aunque... ¡Alto! ¿Qué hacía vestido de aquel modo? El servicio militar. ¿Era eso? ¿Y después? ¡Después! No, no... atrás. ¡Atrás! Estaba perdiendo el hilo. No podía ir tan deprisa; estaba aún demasiado confundido y seguía sin encontrar su cuerpo. ¿No es ridículo? Había perdido su cuerpo en alguna parte, en algún tiempo y, sin embargo, su mente funcionaba todavía. Pero... ¡qué estupidez! Estaba respirando y la mente no necesita respirar. Respiraba su cuerpo, por supuesto. Entonces, ¿por qué no lo sentía, ni sentía nada de cuanto le rodeaba? Quizá es que nada le rodeaba. Quizá...

Le habían drogado. ¡Naturalmente! Le habían suministrado una droga que... una droga muy especial que embotaba los sentidos pero mantenía lúcida la mente. ¿Era eso posible? Porque su mente estaba funcionando cada vez mejor, en apariencia. Sintió una íntima alegría. Si, simplemente, estaba drogado podría luchar contra ello.

Ignoraba dónde estaba. Qué hora era. Qué día. Qué año. El presente no existía, no tenía entidad y, por tanto, sólo disponía del pasado. Era su único asidero con la realidad. El pasado desemboca siempre en el presente. Si lograba mantener su mente en funcionamiento durante el suficiente tiempo, quizá lograse saltar sobre sus recuerdos como sobre las piedras que emergen de la corriente de un río hasta cruzar, tal vez, al otro lado.

Se sintió esperanzado, convencido de que si lograba reconstruir el camino que le había conducido hasta aquella pesadilla, la nada que le rodeaba se disolvería como azúcar en agua.

Era preciso, sin embargo, avanzar con cautela. Si daba un solo paso en falso, si perdía una sola vez el rumbo, tal vez no pudiese reencontrarlo.

¿Por dónde empezar? ¿La universidad? No, demasiado lejano. Quizá no dispusiese de tanto tiempo. Más acá, más cerca...

Más cerca...

PRIMERA PARTE:

UNO

Nadie

–Me alegro de haberte tenido bajo mi mando, Montenegro. Has sido un buen legionario. Algo indisciplinado en ocasiones, pero siempre eficaz y dispuesto. Aunque algunos lo duden, los militares sabemos apreciar en lo que valen la iniciativa y el ingenio. Y tú has demostrado ambas cosas en no pocas ocasiones.

Ernesto Montenegro miró largamente al suboficial gordezuelo, coloradote y siempre sudoroso, que acababa de dedicarle el primer elogio desde aquel infausto día en que fueron ambos a coincidir en la misma unidad. Sintió deseos de propinarle una patada en la ingle y echar a correr. O, al menos, explicarle hasta qué punto aborrecía sus facciones de sapo de charca. Sin embargo, echando mano del inagotable caudal de paciencia acumulado a lo largo de los últimos meses, permaneció impasible. Quizá algún día sus caminos volvieran a cruzarse. Ése sería el momento. Ahora, no. Ahora, su oponente lucía una invisible pero efectiva coraza protectora en forma de galones de brigada.

Ernesto avanzó un paso y le tendió la mano.

–Gracias, mi brigada –dijo, con toda la convicción que pudo–. También para mí ha sido un placer servir a sus órdenes.

En un impulso que pareció espontáneo, el militar se incorporó y le estrechó la mano por encima de la mesa. Incluso, le palmeó afectuosamente el hombro.

–Suerte, muchacho –le deseó, entre exageradas sonrisas–. Ahora es cuando empieza tu batalla. Por cierto, ¿sabes ya a qué te vas a dedicar en la vida civil?

Ernesto carraspeó ligeramente, antes de responder.

–Más o menos, mi brigada. Desde luego, trataré de ejercer mi carrera.

–¡Claro! Olvidaba que eres... eres... universitario, ¿no? Eso está bien. Y además supongo –le guiñó un ojo torpemente– que tendrás a alguna gachí estupenda esperándote allí, en tu pueblo. ¿A que sí?

Ernesto sintió que se le endurecía el gesto pese a todos sus esfuerzos por evitarlo. «Gachí» era un término que aborrecía. Y, en boca del brigada Covarrubias, sonaba a insulto de la peor especie.

–Pues no, mi brigada –replicó, con cierta dureza–. En eso, se equivoca usted, mi brigada. A mí no me espera nadie.

«Vicente Puchol»

El último tirón a los cordones de las botas. El último portazo a la taquilla metálica. La definitiva retirada de las sábanas del catre. El último paseo por la ciudad, ahora ya de paisano. Las últimas compras libres de impuestos. El último té con menta. La última mirada al rótulo de TODO POR LA PATRIA. Hay que fastidiarse... El adiós a los centinelas de guardia, que le verían alejarse desde la garita corroídos por la envidia. La última cerveza, en el bar del puerto...

Cercana ya la medianoche, el paquebote Vicente Puchol hizo aullar escandalosamente la sirena, anunciando la proximidad de la partida.

Los rezagados se apresuraron a subir a bordo.

Apoyado indolentemente en la barandilla, como si se tratase de un crucero de placer –en realidad lo era, y de qué modo–, Ernesto sintió cómo el barco, de improviso, se separaba del muelle. Fue un momento mágico. A partir de ese instante, ya nada le unía a África y a todo cuanto allí había padecido. Ni siquiera una simple amarra.

Luego, por alguna infantil razón, intentó permanecer despierto el mayor tiempo posible. Quería regodearse en aquellos primeros bofetones de libertad y así vagó por las cubiertas, salas y pasillos del buque hasta que, al fin, mediada ya la travesía, mediada también la noche, aproximadamente en el punto en que sólo la oscuridad impedía ver la isla de Alborán, se sintió vencido por el sueño. Con no poca dificultad, consiguió orientarse en el laberinto de escalas y corredores y llegar hasta su camarote. Se tumbó sobre la litera y se quedó inmediatamente dormido.

Un mal sueño

A la mañana siguiente, tuvo la sensación de despertar de un mal sueño de trece meses y un día de duración. Al abrir los ojos, el sol entraba a raudales por el ventanuco del camarote.

Se sintió bien. Había dormido de un tirón, mecido por el suave vaivén del buque y arrullado por el lejano rumor de las máquinas, que...

Ernesto frunció el entrecejo.

«¡Qué raro! –pensó–. No oigo el sonido de las máquinas.»

Saltó al suelo y echó una mirada al exterior.

Estaba en el puerto. El barco había atracado hacía más de una hora.

–¡Dios mío! –gritó–. ¡Me he dormido!

Se vistió deprisa, demasiado deprisa, lo que le llevó a trabarse los pies con los calzoncillos y caer de bruces en el suelo del camarote; y a golpearse seguidamente la cabeza con el lavabo cuando intentaba incorporarse.

–¡Ay! ¡Ay, ay...! ¡Esperen! ¡No quiero volver a Melilla! ¡Déjenme desembarcar! ¡Soy un europeooo!

Por fin, logró vestirse, reunir sus cosas en la bolsa de viaje y, tras recorrer los solitarios corredores del buque con la desesperación de quien se ve perseguido por un asesino a sueldo, logró llegar hasta la cubierta principal.

Por suerte, no habían retirado la pasarela.

Soledad

Ernesto aún tuvo que perder todo un día entre largas colas ante las taquillas de Renfe, salas de espera atiborradas de viajeros, apuradísimos transbordos e interminables traqueteos en segunda clase.

Cuando, al fin, el último expreso lo depositó en el último andén, el clima se había tornado frío y desapacible, más propio de pleno invierno que de aquellos primeros días de noviembre. Y ésa fue la única razón por la que se alegró de llegar a casa.

Empezaba a llover cuando introdujo la llave en la cerradura. Contrariamente a lo esperado, giró con facilidad.

Al entrar en el piso, durante tanto tiempo vacío, Ernesto no pudo evitar una mueca de profundo desagrado. El olor de las viejas cañerías se había dispersado por el ambiente a través de los sifones, secos desde hacía semanas, y flotaba en el aire mezclado con el de las bolas de naftalina desperdigadas por los armarios.

Ya toda esa repugnancia se añadía el aroma de la soledad, que impregnaba suelos, paredes y techos.

Ernesto abrió balcones y ventanas, hizo correr el agua por la bañera, los lavabos y el fregadero; tiró de la cadena de los dos retretes y conectó la campana extractora de humos. Acto seguido, bajó a la calle y compró en el colmado de enfrente pan, queso y salchichas alemanas, varias latas de refresco y una enorme cantidad de ambientadores sólidos, líquidos y gaseosos.

Media hora más tarde, la pestilencia inicial se había mezclado con seis diferentes aromas campestres. Ernesto sonrió satisfecho. Lo cierto es que oler, olía peor que antes; pero, al menos, el tufo a cloaca ya no podía identificarse como tal.

Fue recorriendo lentamente las seis habitaciones, cocina, baño y aseo de que constaba la vivienda, un piso grande, viejo y laberíntico, de altísimos techos. Situado en la última planta de una casa del casco antiguo de la ciudad, resultaba fresco en verano pero helador en invierno y sus principales atractivos radicaban, por un lado, en su proximidad al centro y, por otro, en un alquiler prebélico, minúsculo, casi vergonzoso.

Ernesto se arrojó de modo indolente sobre su estupendo colchón de muelles y tuvo la sensación de hacerlo sobre una losa de piedra, tal era la diferencia de firmeza con los utilizados por el ejército. Durmió de un tirón, como siempre, pero en esta ocasión, por primera vez en muchos meses, además de dormir, descansó.

Rosa, rosae, Carmelo

Al día siguiente, nada más despertar, cometió su primer error: miró el teléfono por primera vez.

De inmediato, se puso en pie de un salto, bajó a desayunar al bar de la esquina y luego, sin permitirse ni un respiro, se lanzó a un fregoteo general del piso que le llevó buena parte de la mañana y, tras el cual, se desplomó agotado en el sofá del salón.

Y, de nuevo, fue a posar su vista sobre el odioso teléfono.

Ahora ya lo contempló como a un enemigo, como a un pequeño monstruo agazapado sobre la mesita, rojo de ira, observándole descarado con sus diez ojillos redondos, mostrando amenazador su único colmillo y orgullosamente cubierto por el auricular a modo de montera. Su visión inspiró en Ernesto una desazón irracional.

No. Aún no estaba preparado para enfrentarse con él.

¿Qué otra cosa podía limpiar para distraerse? Quizá debiera dirigirse a la biblioteca, desempolvar los más de tres mil volúmenes allí almacenados y proceder a reordenarlos cuidadosamente. ¿Por qué no? Sería una buena forma de posponer por algún tiempo lo inevitable.

Lo inevitable era, por supuesto, telefonear a Rosa.

Rosa. Rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa...

Descolgó el teléfono, comprobó que había línea y colgó de nuevo.

Rosa...

Entrelazó las manos e hizo crujir los nudillos.

Nueve meses llevaba sin saber de ella por culpa de una chiquillada que ahora ya no le parecía tal.

Habían discutido durante el permiso, en el mes de febrero. Fueron tres semanas en las que él se mostró irritable, arisco y permanentemente malhumorado. En circunstancias normales les habría bastado con evitarse durante unos días para conseguir que las aguas volvieran a su cauce. Pero en esta ocasión no hubo suficiente tiempo para la «cuarentena» y Ernesto regresó al cuartel sin siquiera despedirse.

Luego, por un mal entendido orgullo, dejó pasar los días, convencido de que Rosa daría el primer paso para la reconciliación. Como en otras ocasiones. Esta vez, sin embargo, no lo hizo. Por alguna razón, a pesar de haberle susurrado al oído tantas veces que no podía vivir sin él, ella había descubierto, así, de pronto, con cierta sorpresa, que sí podía.

Tenía que llamarla.

Tenía que llamarla no para asegurarse –pues seguro ya lo estaba– de haberla perdido. Tenía que llamarla porque es lo que se hace en estos casos. O eso creía él. Sí, sí: tenía que escuchar su adiós. Oír de sus propios labios eso de «fue bonito mientras duró pero lo nuestro ha terminado, Ernesto». O alguna otra vulgaridad semejante. La muy sosa...

Aún fue hasta la biblioteca y buscó aquel libro de Neruda que compraron juntos tiempo atrás, al inicio de un verano. Lo abrió, cerca del final.

Ya no la quiero, es cierto, Pero cuánto la quise...

A la mierda Neruda. Qué sabrá él.

«Pero cuánto la quise...»

De modo imprevisto, cuando menos lo esperaba, una mano que no le parecía la suya, pero que sí lo era, levantó el auricular y marcó de modo automático las nueve cifras que, por descontado, recordaba de memoria. El corazón se le había acelerado estúpidamente. Al otro lado alguien descolgó, casi de inmediato.

«¡Demasiado pronto! –pensó Ernesto–. Si es ella, no tengo preparada ni siquiera una buena frase. ¡Maldición!»

No era ella. Reconoció al punto la voz de doña Mariluz. La madre que la parió.