9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: RBA Libros

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2017

Documento único en su género, El cuaderno secreto. Iván Maiski, embajador soviético en Londres, 1932-1943, es el diario de un testigo y actor político privilegiado en la década más dramática del siglo XX. Haciendo gala de una brillante capacidad narrativa, este hombre fascinante y singular nos da acceso a los entresijos de la alta política y a sus jugosas observaciones sobre los personajes más relevantes, así como a sus propias maniobras, siempre en la cuerda floja, para sobrevivir a la purga estalinista. Espléndidamente editado y comentado por Gabriel Gorodetsky, El cuaderno secreto ilumina los sucesos más relevantes relacionados con la Segunda Guerra Mundial y cambia nuestra visión de la diplomacia de su tiempo.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1356

Ähnliche

Título original: The Maisky Diaries. Red Ambassador to the Court of St James’s. 1932-1943.

© Gabriel Gorodetsky, 2015.

© de la traducción: Jorge Rizzo, 2017.

© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2017. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.

www.rbalibros.com

REF.: ODBO136

ISBN: 9788490568996

Composición digital: Newcomlab, S.L.L.

Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.

Índice

INTRODUCCIÓN

EL NACIMIENTO DE UN DIPLOMÁTICO

PRELUDIO

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

EL FIN DE UNA ERA:

EL PRECIO DE LA FAMA:

AGRADECIMIENTOS

CRÉDITOS DE LAS ILUSTRACIONES

NOTAS

1. Maiski en estado puro, con pluma y papel.

INTRODUCCIÓN

Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, fue embajador español en Londres entre 1613 y 1622. A pesar de la gran hostilidad entre Gran Bretaña y España tras la guerra de 1585-1604, el conde de Gondomar consiguió cultivar numerosas amistades íntimas en la corte del rey Jaime I. Más de trescientos años después, en 1942, saltó la alarma en los pasillos del Foreign Office. «Es la primera vez desde Gondomar —advertían— que un embajador extranjero interfiere tanto en nuestros asuntos internos como Maiski /.../ No le ponen restricciones, puede hacer prácticamente lo que quiera y está haciendo un amplio uso del acceso libre a todos los ministros del Gobierno y otras personalidades».

El singular y fascinante diario de Iván Mijáilovich Maiski, embajador soviético en Londres de 1932 a 1943, es uno de los pocos libros personales escritos por un dignatario soviético en la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial. Iósif Stalin desaconsejaba a sus colaboradores que pusieran las cosas por escrito, y no dejaba que tomaran notas durante las reuniones en el Kremlin. Escribir un diario era una iniciativa arriesgada en una época en que la gente, muerta de miedo, se dedicaba a quemar papeles y archivos. Los diarios eran particularmente vulnerables, algo buscado por la policía cuando registraba las viviendas de los sospechosos de ser «enemigos del pueblo». De hecho, los diarios de Maiski acabaron en manos del Ministerio de Seguridad del Estado, junto con su vasto archivo personal, después de ser arrestado en febrero de 1953 (dos meses antes de la muerte de Stalin) acusado de espiar para Gran Bretaña. Tras su indulto en 1955, Maiski se embarcó en vano en una larga campaña para recuperarlos. Sus ruegos fueron desoídos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que alegaba que el diario «contenía material oficial». Se le dio solo un año de acceso limitado, mientras escribía sus memorias, pero se le negó el acceso a cualquier otro material de archivo. Durante décadas, el diario estuvo fuera del alcance de los investigadores.

A menudo los descubrimientos académicos se producen por coincidencias. En 1993, con el patrocinio de los ministerios de Asuntos Exteriores israelí y ruso, inicié un proyecto de investigación que culminó con la publicación oficial conjunta de documentos sobre las relaciones soviético-israelíes. Es difícil describir la emoción que sentí cuando, al buscar información sobre la participación de Maiski en la decisión soviética de apoyar el plan de partición de Palestina en 1947, el archivista del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso salió del archivo con el voluminoso diario de Maiski correspondiente al ajetreado año 1941. Nunca había salido de los archivos soviéticos un documento de tal envergadura, valor y dimensiones, capaz de arrojar una nueva luz sobre la Segunda Guerra Mundial y sus antecedentes. Hojeando el volumen, me sorprendió la inmediatez y franqueza de Maiski, la sagacidad y perspicacia de sus interpretaciones, y su espléndida prosa. Al final resultó que el diario tenía más de medio millón de palabras, que reflejaban de forma llana y detallada las observaciones, actividades y conversaciones del ubicuo embajador soviético en Londres. Maiski pasaba a máquina las impresiones del día al llegar la noche, aunque también hay entradas escritas a mano (algunas de las cuales, curiosamente, no figuran en la edición rusa) que en muchos casos escribió lejos del atento œil de Moscou que controlaba su despacho en la embajada.

2. Página de muestra del diario de Maiski: Eden le advierte de un posible ataque sorpresa alemán a Rusia, el 12 de junio de 1941.

En la Yale University Press valoraron la importancia del diario y accedieron generosamente a publicarlo completo, con mis comentarios, en tres volúmenes. La presente versión abreviada, editada especialmente para el público español, incluye todas las entradas que tienen que ver con España y lo esencial de los tres volúmenes. Las partes omitidas están indicadas con unos puntos suspensivos entre barras inclinadas: /.../. En los casos en que el propio Maiski usó los puntos suspensivos, aparecen sin esas barras. Cuando Maiski emplea una palabra (o una frase) en inglés, esa palabra aparece en cursiva (las normas editoriales también dictan que la cursiva se use para casos como el de los nombres de los periódicos o de los barcos); y cada vez que subraya una frase para darle mayor énfasis, hemos mantenido el subrayado.

Obviamente, resultaba tentador reducir la intervención editorial al mínimo y permitir que fuera Maiski quien contara su propio relato. No obstante, parecía indispensable añadir el contexto, teniendo en cuenta las duras condiciones en las que él debía escribir —lo que le obligaba a dejar muchos espacios en blanco en un relato que, por lo demás, era rico e informativo— cuando los vientos de tormenta empezaban a acercarse a la puerta de su propia embajada. Ante el temor de que el diario fuera confiscado, impidiendo así el acceso a futuras generaciones, Maiski conservaba al menos tres copias. Los comentarios, pues, no se limitan a la habitual práctica de aportarle al lector las herramientas de apoyo básicas. La labor editorial suponía, inevitablemente, una reconstrucción de los huecos y los elementos perdidos del diario, junto con el desarrollo del contexto histórico. Eso exigía una profunda investigación en los archivos, tanto rusos como occidentales. Los apuntes de Maiski se yuxtaponían con la voluminosa correspondencia de sus archivos privados —que yo descubrí en Moscú—, así como con los telegramas que envió al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso (Narkomindel) y los informes de sus interlocutores en cada encuentro. Todas las referencias documentales aparecen en los tres volúmenes de la edición de Yale University Press. También tuve el privilegio de poder acceder a los álbumes de fotos personales de Maiski: algunas de las imágenes —muchas de las cuales reflejan los hechos descritos en el diario— aparecen aquí reproducidas. En numerosos casos comunican lo que no podría expresarse con miles de palabras. Estoy muy agradecido al doctor Alexéi D. Voskressenski, sobrino nieto y heredero de Maiski, por permitirme compartir con los lectores la mirada de Maiski, increíblemente personal y a veces tan íntima.

Este diario no es en absoluto el típico diario soviético, un vehículo para la «perfección personal» fomentado por el régimen como medio de educación política y transformación personal. Es un diario privado, que las autoridades soviéticas clasificarían de «inherentemente burgués», ya que trata con amplitud de la esfera personal de quien lo escribe, en lugar de ser un ejercicio de autocrítica para convertirse en un buen comunista. Es un testimonio del papel capital que desempeñaron las amistades personales, los conflictos y las rivalidades en la política soviética temprana, y va más allá de las controversias políticas e ideológicas. Confirma que la sociedad y la política soviéticas no pueden describirse sin recurrir al factor humano, que pone al descubierto vínculos personales desconocidos. Aunque proclama el compromiso de Maiski con el comunismo de forma manifiesta, sigue la tradición de los diarios escritos por los intelectuales «burgueses» occidentales. De hecho, dejando de lado las evidentes diferencias culturales, recuerda al diario de Samuel Pepys en su astuta observación de la escena política y social británica, salpicada de anécdotas y cotilleos. Al igual que Winston Churchill, Maiski sorprende al ensalzar el papel de los «grandes hombres» de la historia. Reconoce el carácter extraordinario de los acontecimientos en lugar de seguir la interpretación marxista, que somete lo individual a patrones sociales de un rango mayor. Lo más revelador son las repetidas manifestaciones evasivas en el diario: «Veremos», poderoso reconocimiento de la dinámica de la historia, en ocasiones salpicada de una visión determinista del inevitable éxito del movimiento revolucionario socialista, aunque el momento y la naturaleza de la revolución siempre quedan en un punto muy lejano e indefinido. Lejos de quitar importancia a «la “contribución personal” a la gran causa general», Maiski defendía abiertamente en una carta a Gueorgui Chicherin, comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, que era «innegable que la “personalidad” desempeña o puede desempeñar un cierto papel en la historia. A veces, incluso uno nada desdeñable». Al describir una reunión crucial con Churchill, en septiembre de 1941, cuando el destino de Moscú pendía de un hilo, escribió:

He salido de casa un cuarto de hora antes de la hora acordada. Había una luna espléndida. Unas nubes de formas fantásticas cruzaban el cielo de oeste a este. Cuando cubrían la luna y los bordes se iluminaban de rojo y negro, todo el cielo adoptaba un aspecto lúgubre y tenebroso. Era como si el mundo estuviera en la víspera de su destrucción. Mientras recorría aquellas calles tan familiares he pensado: «Unos minutos más, y nos encontraremos en un momento de importancia histórica, quizá decisivo, del que pueden derivar profundas consecuencias. ¿Estaré a la altura de la ocasión? ¿Poseo suficiente fuerza, energía, astucia, agilidad e ingenio para interpretar mi papel y obtener el máximo beneficio para la Unión Soviética y para la humanidad?».

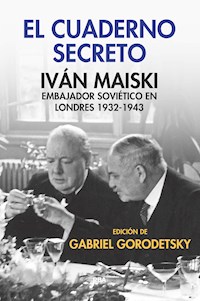

3. Churchill y Maiski dan forma a la historia.

El diario cubre un período dramático y crucial, y trata un amplio abanico de temas. Queda patente que fue escrito pensando en la posteridad, y con la conciencia de que Maiski ocupaba un papel central en el proceso. El diplomático ruso se encontró en una posición destacada en una serie de acontecimientos que —mucho antes que los demás— entendió que arrastrarían a Europa a una nueva conflagración mundial. Se recrea con el cambio de política exterior soviética en los primeros años treinta y en los motivos para unirse a la Sociedad de Naciones en aras de la «seguridad colectiva». Fue Maiski quien por primera vez alertó a Moscú acerca del peligro del «apaciguamiento». Intentó por todos los medios armonizar los intereses soviéticos y británicos. Su labor, no obstante, se vio dificultada en gran medida cuando Neville Chamberlain ocupó el cargo de primer ministro, en 1937, e impulsó la «política de apaciguamiento», mientras que en Moscú se llevaban a cabo feroces purgas. Las voluminosas entradas de 1938 permiten entender mejor los acontecimientos previos a la Conferencia de Múnich y sus devastadoras repercusiones para la seguridad colectiva, así como para el destino personal y político de Maiski y de Maksim Litvínov, comisario soviético para Asuntos Exteriores. El diario de 1939 revela la tremenda presión psicológica que tuvo que soportar Maiski en sus desesperados intentos por acelerar la firma de un acuerdo tripartito entre la URSS, Gran Bretaña y Francia, con el fin de frenar la deriva soviética hacia el aislamiento. Revela la frecuencia con la que se encontraba en desacuerdo con su Gobierno, lo que desembocó en una tormentosa reunión en el Kremlin el 21 de abril, en la que tanto él como Litvínov fueron duramente criti - cados y que llevaría a la destitución del segundo dos semanas más tarde. El diario también pone al descubierto la confusión que se extendió entre los diplomáticos soviéticos tras la firma del Pacto Ribbentrop-Mólotov y refleja la transición de Gran Bretaña de la paz a la guerra.

Igualmente apasionante es la descripción que hace Maiski, como forastero bien informado, de Londres durante el Blitz y de sus frecuentes encuentros privados con Churchill y Anthony Eden. Sus impresiones de la guerra revisten un gran valor. Aunque el ministro de Asuntos Exteriores británico tenía la costumbre de conservar un registro de sus reuniones con los embajadores, no hacía lo mismo el primer ministro, por lo que en los archivos británicos no hay constancia de las muchas conversaciones cruciales que tuvieron Maiski y Churchill antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Así pues, las únicas crónicas que han quedado para la posteridad son los relatos detallados e inmediatos que introducía Maiski en su diario, y sus telegramas al Ministerio de Asuntos Exteriores, más sucintos. De este modo, el diario se convierte en una fuente de información indispensable, que reemplaza los relatos retrospectivos —tendenciosos e incompletos— en los que se han basado los historiadores hasta ahora. No sería exagerado sugerir que el diario reescribe una parte de la historia que pensábamos que conocíamos.

4. Forjando la Gran Alianza. Maiski y Churchill brindan con vodka.

Maiski desempeñó un papel crucial en la definición de la política soviética en relación con España durante la Guerra Civil y fue un destacado miembro del Comité de No Intervención establecido en Londres, tal como demuestra claramente el diario. La Guerra Civil española sigue siendo un tema muy polémico. Uno de los asuntos más enigmáticos, que los historiadores tienden a interpretar según su credo político particular, es la naturaleza de la implicación soviética en la guerra. ¿Realmente apoyaba Stalin las expectativas de los revolucionarios, o su política era puramente oportunista, en defensa solo de los intereses nacionales soviéticos? La duda refleja en gran medida la inconsistente respuesta soviética a la Guerra Civil. El desafío ideológico planteado por Trotski y sus seguidores en España obligó a Stalin a mantener de cara al exterior una fachada ideológica, ocultando al mismo tiempo sus objetivos reales, que se correspondían con las premisas de la política exterior estalinista, formulada hacia el final de la década de 1920, la cual reconocía el predominio de los intereses nacionales por encima de las aspiraciones ideológicas.

Las relaciones diplomáticas establecidas a mediados de los años veinte entre Occidente y la Unión Soviética eran, en el mejor de los casos, una tregua precaria que a duras penas conseguía ocultar una hostilidad mal reprimida. Durante toda esa década, la URSS era percibida como la ciudadela de la revolución mundial, a pesar de los intentos desesperados del Kremlin por quitarse de encima esa imagen. El Foreign Office británico se mantenía escéptico con respecto al antagonismo con la Alemania nazi declarado por Stalin a partir de 1932. El vizconde Chilston, embajador británico en Rusia, quitó valor a la nueva política soviética, llamándola «no un cambio de corazón /.../ sino un cambio de táctica», y reiteraba que «la revolución mundial sigue siendo, como siempre, el objetivo final de la política de la Komintern». Del Frente Unido dijo que era «un moderno caballo de Troya». La Guerra Civil española amenazaba con potenciar la imagen revolucionaria de la Unión Soviética. El miedo a que los comunistas o incluso los anarquistas controlaran el estrecho de Gibraltar —cordón umbilical con el imperio— se impuso a cualquier preocupación que pudieran tener por los valores democráticos en una España amenazada por los generales profascistas. Incluso antes de que estallara la Guerra Civil, el Foreign Office estaba obsesionado con el miedo de que España se convirtiera en el objetivo de la revolución comunista. Hasta aquel momento, los intentos de Litvínov por movilizar las democracias habían tenido un éxito moderado. De hecho, lo último que deseaba Stalin, al intentar construir una coalición internacional de estados contra Alemania, era que estallara una revolución en Europa occidental, sobre todo una probablemente abocada al fracaso y que solo serviría para legitimar la petición de Adolf Hitler de establecer una cruzada conjunta contra el comunismo.

Ya en 1927, dando prioridad a los intereses nacionales rusos y a la Realpolitik por encima de la ideología, Stalin difícilmente podía ver en el débil, fracturado y anarcosindicalista Partido Comunista de España (PCE) el heraldo de una revolución exitosa. El material documental ahora descubierto en Moscú demuestra que desde el principio la idea de potenciar una revuelta de orientación comunista en el Marruecos español, a espaldas del general Francisco Franco, quedó anulada por orden de Moscú para no ofender a los franceses, que eran los poderosos colonialistas de la costa norte de África. El principal interés soviético era no provocar al Gobierno galo ni socavar sus esfuerzos por mantener un frente unido en Francia.

Efectivamente, las elecciones generales españolas de febrero de 1936, que llevaron a la formación de una coalición de clase media bajo el Gobierno de Manuel Azaña, jefe del Gobierno y luego presidente de la Segunda República, no hacían prever grandes reformas para la clase obrera. Al no albergar expectativas revolucionarias con un gobierno considerado «burgués», el Kremlin buscó enfriar el entusiasmo de sus camaradas españoles, a los que advirtió repetidamente que sucumbir a la provocación de los trotskistas y anarquistas precipitaría acontecimientos dañinos para el movimiento revolucionario. Aunque los rusos daban su apoyo a la reforma agraria de Azaña, sobre todo como maniobra táctica para conseguir el respaldo de los campesinos, dejaron claro que «la creación de un poder soviético no [estaba] en el orden del día». Las expectativas oportunistas soviéticas se reflejan en las instrucciones dadas al partido de subrayar la naturaleza «antifascista» de su misión. Una lectura crítica de los numerosos estudios recientes sobre la implicación soviética en la Guerra Civil confirma el veredicto que daba, con carácter retrospectivo, Maiski en sus Spanish Notebooks («Cuadernos españoles») de que el objetivo de Stalin era situar a la España republicana bajo la influencia del Kremlin y orientar sus políticas en ese sentido. Mientras la «burguesía» se mostrara comprensiva con los intereses nacionales soviéticos, gozaría del apoyo de Moscú, independientemente de su agenda social y política. El debate se centraba más en la naturaleza de la gobernabilidad política de España que en los medios para conseguirla.

En sus autobiográficas Spanish Notes («Notas sobre España»), Maiski presentaba la intervención soviética en la Guerra Civil como una conclusión inevitable del dilema en que se hallaba la República Española. Ese planteamiento era el típico intento retrospectivo de la Unión Soviética de exonerarse de las acusaciones de la izquierda por mostrarse tan vacilante, pasiva y siempre a remolque. El diario de Maiski, no obstante, revela lo mucho que tardaron los rusos en reconocer la magnitud y las repercusiones de los acontecimientos que tenían lugar en España. En sus memorias admitía abiertamente que:

En el pasado nunca había tenido ningún interés particular por España. A decir verdad, no sabía mucho sobre el país. Las pinturas de Velázquez y Goya, las figuras de Colón y Cortés, los fuegos de la Inquisición, el Don Quijote de Cervantes, las novelas de Blasco Ibáñez... eso, prácticamente, es todo lo que me viene a la cabeza al pensar en España. Y no es algo fortuito. A lo largo de los siglos, los caminos de Rusia y de España no se han cruzado en ningún momento. Los dos países nunca han tenido ningún tipo de contacto, ni amistoso ni hostil.

El golpe de Estado del general Franco sin duda pilló por sorpresa a la cúpula soviética, que ni siquiera tenía representantes diplomáticos en España. Atrapados entre la espada y la pared, no acababan de definir su posición con respecto a la Guerra Civil. En agosto de 1936, los franceses propusieron un Comité de No Intervención entre las grandes potencias. Litvínov presionó para que fuera aceptado, no solo por las limitaciones geográficas, que habrían hecho que la ayuda soviética resultara menos efectiva que la italiana o la alemana. Se temía que la intervención germana e italiana acabara contando con el apoyo anglo-francés, al presentarse como un modo de frenar el comunismo en España. Maiski esperaba que, uniéndose al comité, la URSS formara un bloque con Inglaterra y Francia. No obstante, la escalada de la ayuda militar alemana, italiana y portuguesa a los sublevados, a pesar de formar parte del comité, condujo a un cambio de postura en Moscú. El 7 de septiembre, Litvínov le rogó personalmente a Stalin que renovara los compromisos con Francia y Checoslovaquia, donde —le advirtió— se estaba extendiendo a toda velocidad el derrotismo. Aunque sin gran entusiasmo, el Politburó aprobó las recomendaciones de Litvínov; pero Stalin, animado por Maiski, intervino en pro de una acción a favor del bando republicano más decidida de lo que le habría gustado a Litvínov. En tres ocasiones, los días 7, 12 y 23 de octubre, Maiski advirtió a los miembros del Comité de No Intervención que si Alemania, Italia y Portugal seguían proporcionando armas a los sublevados, el Gobierno soviético «no se consideraría vinculado» al pacto. El 15 de octubre, Stalin envió un telegrama al PCE, publicado en Izvestia, animando a la resistencia contra «los reaccionarios fascistas».

Previamente hubo una consulta con el veterano diplomático soviético Marcel Rosenberg, como embajador en España a finales de agosto de 1936, y con Vladímir Antónov-Ovséyenko, héroe de la revolución de 1917, como cónsul general soviético en Barcelona. Buscaban influir activamente en las políticas de Francisco Largo Caballero, jefe del Gobierno de la República, y en el desarrollo de las operaciones militares. Aunque gran parte de su actividad se limitó al objetivo general de dar apoyo militar a la República, la impresión general que crearon en numerosos observadores republicanos fue claramente negativa: los acusaban de recurrir a «métodos coloniales», lo que obligó a Antónov-Ovséyenko a admitir en un despacho a Moscú que su belicosa intervención en los asuntos militares de Cataluña había provocado una «desconfianza con respecto a nuestras intenciones». A Rosenberg incluso lo expulsaron de la oficina del jefe del Gobierno. A Stalin le preocupaba que sus diplomáticos más destacados provocaran malestar en España, por lo que el 21 de diciembre de 1936 se dirigió personalmente a Largo Caballero con la propuesta de establecer medidas para «evitar que los enemigos de España la consideraran una república comunista». De hecho, poco después ambos embajadores, junto con el asesor militar, recibieron la orden de regresar a Moscú, donde se les detuvo y ejecutó. En su lugar colocaron a personajes mediocres nada relevantes. Stalin se encontraba en una posición incómoda, obligado a seguir una vía intermedia que satisficiera a los intervencionistas y a las «potencias amigas». Eso, no obstante, resultó ser contraproducente. La implicación militar inicial de los soviéticos coincidió con la impresión general, en otoño de 1936, de que la caída de Madrid, capital de los republicanos, era inminente. El Gobierno francés lanzó una dura advertencia a Litvínov, diciéndole que un mayor apoyo a los republicanos «podría afectar al pacto franco-soviético en su totalidad». Litvínov advirtió a un consternado Maiski que los envíos de armas y la asistencia soviética debían cesar gradualmente. «La cuestión española, sin duda, ha empeorado de modo significativo nuestra situación internacional —explicaba Litvínov—: ha afectado a nuestras relaciones con Inglaterra y con Francia y ha sembrado dudas en Bucarest e incluso en Praga». De forma bastante inesperada, tal como se aprecia en el diario, Maiski —habitualmente tan prudente— se posicionó firmemente a favor de la República. Desafió a las claras a Litvínov, insistiendo en que si la República vencía, sería un duro golpe para Hitler y Mussolini. El prestigio soviético crecería inconmensurablemente y Francia y Gran Bretaña se verían atraídas por la gran demostración de fuerza de Moscú. Por otra parte, si ganaban los rebeldes —argumentaba—, «el prestigio soviético se verá dañado y nuestras posibilidades de alianza con Gran Bretaña y Francia se verán muy reducidas». Mucho más preocupado por el miedo de franceses y británicos a que se instaurara un gobierno rojo en Madrid que por la intervención alemana e italiana, Litvínov apostó por la no intervención para impulsar la opción de la seguridad colectiva. Los archivos militares rusos demuestran que las ayudas militares soviéticas fueron reduciéndose cada vez más a partir de finales de 1937.

Por su parte, los británicos no tardaron mucho en decidir que «mejor Franco que Stalin», postura que en los dos años siguientes encajaría como un guante con la «política de apaciguamiento» de Neville Chamberlain. Los continuos giros de la historiografía del apaciguamiento acabaron, por fin, instaurando la visión de que las limitaciones internas y externas que debía afrontar la política exterior de Gran Bretaña en la década de 1930 justificaban en cierta medida la política de Chamberlain. Así pues, los historiadores occidentales tienden a quitar importancia al papel del apaciguamiento como factor decisivo en la derrota de la República. En realidad, la Guerra Civil española minó los planes de Maiski y Litvínov de crear una gran alianza y contribuyó al aislamiento cada vez mayor en el que se encontró la Unión Soviética tras la ascensión al poder de Chamberlain, a mediados de 1937. La Guerra Civil en España, pues, se presenta como un significativo precursor, en muchos casos pasado por alto, de lo que ocurrió en la Conferencia de Múnich un año más tarde.

El diario elimina gran parte de las sombras que envolvieron la historia de la intervención soviética en la guerra, situándola en el contexto general del apaciguamiento. Maiski refuta la pretendida racionalidad de Chamberlain, demostrando que la política anglo-francesa de estricta no intervención y el embargo de armas durante la Guerra Civil tenían como objetivo principal evitar la emergencia de una España comunista, y la extensión del movimiento bolchevique en el sudoeste de Europa. Ese, tal como manifiesta claramente el diario, no fue nunca el objetivo de la política soviética. La lección vital que extraemos de la Guerra Civil española fue la inutilidad de buscar el apoyo británico y francés para organizar una resistencia antinazi. Fue la ausencia de una estrategia alternativa la que obligó a los dos países a seguir adelante con la política de seguridad colectiva. Los apuntes del diario reconstruyen con gran dramatismo los últimos días de la República, a partir de la información de primera mano que le hicieron llegar a Maiski sus amigos Pablo de Azcárate y Juan Negrín.

El leitmotif entretejido en la narración histórica de Maiski es su lucha personal por la supervivencia física durante las feroces purgas, al final de las cuales solo él y su amiga la feminista Aleksandra Kolontái, embajadora soviética en Estocolmo, mantuvieron sus puestos en Europa. Durante el tiempo que fue embajador, Maiski tuvo que hacer juegos de manos para ser franco en las conversaciones con sus interlocutores británicos y, al mismo tiempo, no enfrentarse al Kremlin. Las tensiones internas son evidentes en todo el diario. Por miedo a que las relaciones entre los dos países se vieran intoxicadas por las sospechas mutuas, y consciente de lo precario de su propia posición, Maiski escondió, en muchos casos, información vital al Kremlin. Un ejemplo llamativo es que no comunicara el reconocimiento de Churchill en 1943 de que no podría siquiera lanzar un ataque a través del canal de la Mancha en 1944.

Las líneas discursivas entrelazadas se ven salpicadas por perspicaces —y a veces divertidas— observaciones y anécdotas sobre la sociedad británica, los políticos, la realeza, los escritores y artistas, que animan la narración histórica. El gusto de Maiski por la escritura de prosa y poesía revelaba una necesidad compulsiva de expresarse. El resultado es un híbrido entre literatura e historia. «He tenido inclinaciones literarias desde la infancia», recuerda:

Ya de niño me gustaba escribir en mi diario y mantener correspondencia con parientes y amigos /.../ Hasta donde yo recuerdo, siempre estaba componiendo o describiendo algo: un bosque tras la lluvia, una estación de ambulancias, un viaje a Chernoluchye, un pinar cerca de Omsk, etc. Cuando crecí un poco, puse a prueba mis habilidades en diarios, redacciones del colegio y artículos sobre la actualidad.

En años posteriores, Maiski le confesaría a su amiga íntima, la fabiana Beatrice Webb, quien también tenía aspiraciones literarias, que «le desagrada la profesión de la diplomacia; él y su mujer habrían sido mucho más felices en el mundo académico o profesional; en una sala de conferencias, una biblioteca o un laboratorio». De hecho, cuando lo encarcelaron, a los setenta años, escribió una interesante novela, Close and Far Away («Tan cerca y tan lejos»).

Maiski tenía además una memoria extraordinaria, que, sumada a su penetrante visión psicológica, su gran capacidad de observación y su insaciable curiosidad, le convertían en uno de los testigos más astutos de los terribles sucesos y las grandes personalidades de la década de 1930.

La práctica de la diplomacia durante tanto tiempo —explicaba— me ha entrenado la memoria para que actúe como una especie de placa fotográfica, capaz de registrar fácilmente todas las características de las personas con las que me encuentro. Su aspecto, sus palabras, sus gestos y su entonación se graban enseguida en esta placa, creando unas imágenes muy definidas y detalladas. A menudo consigo extraer una conclusión mental de una persona (positiva o negativa, con reservas o sin ellas) en el momento, justo después de nuestro primer encuentro.

«Usted solía mirarnos desde la galería, en el Parlamento —recordaba Harold Nicolson, escritor, diplomático y diarista, en una carta a Maiski—, con un interés benevolente, casi como un biólogo que examina el comportamiento de los tritones en un acuario».

Después de pasar dos años en Londres, exiliado durante la Primera Guerra Mundial, otros dos años como encargado de negocios en la embajada en la década de 1920 y once años como embajador, su círculo de conocidos era amplio. Precisamente la intimidad que tenía Maiski con los políticos y ejecutivos más destacados, así como con intelectuales y artistas, le colocaban en una posición perfecta para hacer de observador. Hay constancia de conversaciones suyas, entre otros, con cinco primeros ministros británicos —David Lloyd George, Ramsay MacDonald, Stanley Baldwin, Neville Chamberlain y Winston Churchill—, así como con los reyes Jorge V y Eduardo VIII, y con una impresionante lista de personajes notables como Anthony Eden, lord Halifax, lord Beaverbrook, lord Simon, lady Nancy Astor, Samuel John Hoare, Herbert Morrison, Clement Attlee, Sidney y Beatrice Webb, Hugh Dalton, Stafford Cripps, John Maynard Keynes, John Strachey, Robert Vansittart, Joe Kennedy, Harry Hopkins, Jan Christian Smuts, Jan Masaryk, George Bernard Shaw y H. G. Wells, por nombrar solo unos cuantos.

Para los no expertos y para quien no ha tenido acceso a los ricos y fascinantes documentos publicados por los rusos sobre los acontecimientos que condujeron a la guerra, el diario proporciona una visión privilegiada de la mentalidad soviética: sus apuntes ponen en duda muchas de las interpretaciones predominantes, a menudo tendenciosas, de la historiografía rusa y occidental. Para los expertos es un complemento a los documentos publicados en el Dokumenty vneshnei politiki, y proporciona una descripción colorista y espontánea de los interlocutores de Maiski, revelando sus propios pensamientos, emociones e ideas, que no aparecen en los documentos oficiales. Es más, resulta impresionante descubrir la franqueza con que hablaban con el embajador soviético políticos y altos cargos como Beaverbrook, Lloyd George, Eden o Vansittart, a veces mostrando más simpatía por la causa soviética de lo que pensábamos hasta ahora. Una cosa era oír a Beatrice Webb diciendo que «en su opinión al sistema capitalista solo le quedan veinte o treinta años de vida», pero la cosa cambiaba mucho si era Brendan Bracken, confidente de Churchill, quien admitía estar «inseguro sobre el futuro del capitalismo /.../ manifestando que el mundo se dirige al triunfo del socialismo, aunque no exactamente del socialismo que tenemos en la Unión Soviética». En una de sus charlas íntimas junto a la chimenea, Eden reaccionó así al comentario de Maiski de que el capitalismo era «una fuerza apagada»:

Sí, tiene razón. El sistema capitalista en su forma actual se ha quedado obsoleto. ¿Qué será lo que lo sustituya? No puedo saberlo con exactitud, pero sin duda será un sistema diferente. ¿Capitalismo de Estado? ¿Semisocialismo? ¿Socialismo a tres cuartos? ¿Socialismo completo? No lo sé. Quizá sea una forma puramente británica de «socialismo conservador».

La plétora de memorias y diarios de políticos occidentales que giran en torno a la Segunda Guerra Mundial es impresionante en comparación con la producción del lado soviético. Las únicas memorias significativas procedentes de Rusia fueron escritas por los militares en la década de 1960, en las que se permitía que los generales culparan a Stalin de la escasa preparación del Ejército Rojo en junio de 1941, como parte del proceso de «desestalinización». Con esa escasez de relatos personales, los recuerdos de Maiski —extraídos de su diario— resultaron ser una fuente indispensable para los historiadores a la hora de reconstruir la política soviética. Pese al gran interés que suscitan los escritos redactados en retrospectiva en plena Guerra Fría, no dejan de ser polémicos y engañosos, lo que hace que el diario de Maiski, intempestivo y espontáneo, adquiera un tremendo significado histórico. Las memorias presentan la política exterior soviética como una actuación correcta, tanto moral como políticamente, y pasan de puntillas por los temas que provocaban polémica, por lo que en muchos casos han llevado a los historiadores a un callejón sin salida; ahora que disponemos del diario completo, de una recopilación de impresiones inmediatas y menos sesgadas, todo eso debería ser reexaminado bajo una nueva luz.

No es de extrañar que haya discrepancia entre las memorias y el diario. A lo largo de toda su vida profesional, Maiski pagó un alto precio por haberse alineado con los mencheviques durante la revolución. A finales de la década de 1940, su estrella ya iba apagándose. Una primera señal de su ocaso fue la crítica que hizo de un cuadernillo escrito por Borís Shtein (embajador soviético en Italia durante los años treinta) sobre los orígenes de la Segunda Guerra Mundial en Bolshevik, la publicación del Partido Comunista. Las críticas al «enfoque objetivo» de Shtein se volvieron en contra del propio Maiski, que había hecho una crítica positiva del libro. En plena campaña antijudía, tras el Complot de los Médicos de 1952, Maiski fue arrestado y acusado de espionaje, traición y participación en la conspiración sionista. Aunque la muerte de Stalin, dos semanas más tarde, en marzo de 1953, le salvó la vida, su reclusión se alargó dos años más por la supuesta asociación con Lavrenti Pávlovich Beria, el antiguo colaborador de Stalin. Beria, que según parece deseaba ver a Maiski en el puesto de ministro de Asuntos Exteriores en 1953, le asignó la coordinación de actividades de inteligencia en Gran Bretaña en el Ministerio de Seguridad Nacional. No obstante, en julio de ese año el propio Beria fue detenido y, poco después, ejecutado. La supuesta asociación de Maiski con Beria y su reclusión aparentemente potenciaban el recuerdo siempre presente de su asociación con los mencheviques en el pasado.

En cuanto Stalin murió, Maiski, desde su celda, se dirigió a Gueorgui Malenkov, el recién elegido presidente del Consejo de Ministros. Le propuso compensar sus pasados errores colaborando en la elaboración de un grupo de historiadores soviéticos jóvenes y capaces que se especializarían «en combatir la falsificación burguesa de la historia contemporánea. Los aspectos prácticos podrían discutirse más adelante, en caso de que se considerara posible salvarme la vida». En 1955, a los setenta y dos años, frágil y enfermo tras dos años y medio de humillación y reclusión, Maiski se enfrentaba a una prolongada lucha frenética por reintegrarse en el partido y hacerse con una posición en la Academia de las Ciencias y, sobre todo, para asegurarse la rehabilitación completa. Nada más salir de la cárcel, Maiski se quejó a Nikita Jrushchov de que lo estaban «aislando», y prometió hacer «todo lo posible para el beneficio del partido, sirviendo al Estado soviético como académico-historiador». Se ofreció para participar en la investigación de la historiografía de la Segunda Guerra Mundial, para «evaluar de forma crítica la literatura publicada en Occidente». Asimismo, le expresó a Kliment Voroshílov, presidente del Presídium del Sóviet Supremo, su «más ardiente deseo /.../ de servir al Estado soviético de la mejor manera posible» durante los años que le quedaran de vida, convirtiéndose en el «historiador interno de la política exterior de la URSS /.../, desenmascarando a los más eminentes falsificadores burgueses de la historia contemporánea, especialmente durante el período de la Segunda Guerra Mundial».

En su presentación ante el poderoso Comité de Control del partido, en la primavera de 1957, Maiski reafirmó su objetivo fundamental de «desenmascarar las falsificaciones antisoviéticas de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que actualmente inundan la literatura del mundo capitalista». En julio de 1958 volvió a ofrecerle a Jrushchov sus servicios para desvelar «la verdad». Incluso prometió someter sus memorias a la aprobación del partido, ya que estaba «perfectamente preparado para introducir cualquier cambio necesario». Incluso tras su muerte, cuando la Academia Soviética de las Ciencias celebró el centenario del nacimiento de Maiski, en 1984, con un simposio y un libro dedicado a su vida y obra, se ensalzaron sus memorias, entre otras cosas, como «arma en la lucha contra la historiografía reaccionaria». El valor histórico de las memorias se vio comprometido, entre otras cosas, por la severa censura a la que fueron sometidas. Y su carácter servil se acentuó aún más cuando se vio obligado a eliminar las críticas a Stalin en la última edición en ruso, en 1971.

La historia de la larga carrera de Maiski como embajador en Londres es realmente sobrecogedora. A principios del siglo XIX, el diplomático británico Stratford Canning predijo que la opinión pública acabaría convirtiéndose en «un poder mucho más tremendo del que quizá se haya empleado nunca en la historia de la humanidad». Su colega francés, Jules Cambon, diplomático experimentado, sugirió que para llegar a conocer bien un país un embajador no debía limitarse a los contactos ministeriales, y que en ocasiones observaría que «incluso la amistad de mujeres de alto nivel social podía serle de gran valor». Pero Maiski sería el verdadero pionero de un estilo revolucionario de diplomacia, que en aquella época irritaba a gran parte de sus interlocutores, pero que desde entonces se ha aplicado mucho. Sin duda fue el primer embajador que manipulaba y moldeaba sistemáticamente la opinión pública, sobre todo a través de la prensa. Un invitado a la embajada recordaba ver al primer secretario en el pasillo «reprochándole a Cummings, director político del News Chronicle, que sus artículos sobre la guerra de Finlandia habían sido “exagerados burdamente”». Maiski, espléndido «relaciones públicas» en una época en que ese concepto no existía, no se encogía a la hora de alinearse con los grupos de la oposición, con diputados sin cargo, directores de periódicos, sindicalistas, escritores, artistas e intelectuales. «Nunca he conocido a un representante de una potencia extranjera —recordaba John Rothenstein, director de la Tate Gallery— que hablara de un modo tan persuasivo, como si su interlocutor gozara de su completa confianza, ni que se molestara tanto en que cualquiera, por insignificante que fuera políticamente, comprendiera la política —real o supuesta— de su Gobierno. Y a diferencia de la mayoría de sus colegas soviéticos, se mostraba muy dispuesto a hacer amistades».

Maiski cultivó sus relaciones con un segmento significativo de la prensa británica con gran habilidad. Leía toda la prensa del país, prácticamente sin excepción, fueran diarios o semanarios. Su «percepción de los cambios que se iban produciendo en los pensamientos y las emociones y su genial pero serena contemplación de la guerra en general y de todos sus detalles» —señalaba un periodista estadounidense— lo convertían en «uno de los observadores más competentes» de Londres. Lo que tiene que buscar un embajador, le dijo Maiski a su amiga Beatrice Webb, «son relaciones íntimas con todos los contactos del país en el que está acreditado, en todos los partidos o esferas de opinión e influencia, en lugar de limitarse a los otros diplomáticos y al entorno más reducido del Gobierno o la realeza». Naturalmente, él era el agente más destacado del Gobierno soviético; pero cuando hablaba, con su típica voz tranquila y su sentido del humor, siempre daba la impresión de «hablar como individuo, más que como transmisor de la voz de su amo».

Cortejar al magnate de la prensa lord Beaverbrook, sin duda, le salió a cuenta. El Daily Express de Beaverbrook apoyaba la ascensión de Stalin como defensor de los intereses nacionales soviéticos, frente a la posibilidad de una revolución mundial. En otoño de 1936, Beaverbrook le recordó a Maiski la «actitud amistosa» de sus periódicos hacia Stalin y le prometió que «ninguno de mis periódicos hará o dirá nada que pueda alterar el ejercicio de su trabajo». En 1939, Beaverbrook le recomendó vivamente a Maiski que moviera los hilos para enviar a un joven periodista del Sunday Express a la URSS. El periodista, decía, «sigue los pasos de su jefe en todas sus opiniones políticas. Por supuesto, la gente también dice que su jefe sigue los pasos de Maiski». Con el tiempo, Beaverbrook se convertiría en el máximo defensor de la creación de un segundo frente en 1942.

En muchos casos la labor de persuasión iba acompañada de favores. «Le aseguro que cumpliré mi promesa —le escribió Maiski a Beaverbrook—, y espero que sea de su gusto la muestra de vodka ruso que le envío».

Entonces, como ahora, las numerosas ideas preconcebidas sobre Rusia y su gente —el factor más letal de las relaciones entre Gran Bretaña y Rusia desde el siglo XVIII— hacía especialmente precaria la posición de Maiski en Londres. Los grandes obstáculos a los que tuvo que enfrentarse para cumplir su misión reflejaban la larga tradición de desconfianza y sospechas que caracterizaba las relaciones anglo-rusas. Desde la emergencia de Rusia como gran potencia en el siglo XVIII, al mundo occidental le ha resultado difícil aceptarla como parte integrante de Europa. Este rechazo, elemento básico de una arraigada tradición rusofóbica, se veía potenciado en esta ocasión por la revolución bolchevique de 1917. En 1839, el marqués de Custine, cuya familia había sido guillotinada, buscó refugio en Rusia, bastión de las monarquías en Europa. Regresó horrorizado, advirtiendo a sus lectores de que los rusos eran «chinos disfrazados de europeos». Dos siglos más tarde, Churchill definió a la Unión Soviética como «un acertijo envuelto en un misterio en el interior de un enigma». Que la percepción que tenía Occidente de Rusia seguía siendo la misma se hizo evidente en la elección del término «telón de acero», que no era más que una paráfrasis del cordon sanitaire con que lord Curzon esperaba aislar la civilización occidental de la «epidemia» bolchevique tras la revolución. Tampoco eran inmunes los rusos a la xenofobia, ni se mostraban claros sobre su propia identidad y su destino. El debate, en diversas formas y presentaciones, ha acompañado a Rusia en cada giro de su historia. Desde principios de la década de 1830, los intelectuales rusos plantearon un agrio debate entre los partidarios de Occidente y los del mundo eslavo, en la discusión de la vía que debía seguir Rusia para recuperarse de su atraso político, social y económico. La revolución demonizó aún más a la burguesía occidental. Tanto desde el punto de vista occidental como desde el ruso, el resentimiento y el rencor dieron lugar a ideas preconcebidas y a sospechas mutuas, que a su vez modelaron la política, lo que contribuiría en gran medida a los catastróficos acontecimientos descritos en el diario de Maiski.

Aunque Maiski fue aclamado universalmente como quizá el más destacado e informado embajador ante la corte de St. James, fue recibido con una desconfianza que rayaba en la hostilidad. No le ayudó mucho la gran popularidad de que gozaba entre el pueblo, que se convirtió en una fuente de «irritación y desprecio» entre las clases altas, que a menudo se referían a él como «ese pequeño judío tártaro». Ni siquiera sus amigos podían evitar hacer alusión a su «complexión subfalstaffiana». «Se sienta ahí, en su feo estudio victoriano —describía la pluma venenosa de Harold Nicolson en su diario— como un pequeño gnomo en un sillón, mano sobre mano, parpadeando y dando la impresión de que los pies no le llegan al suelo». La mejor muestra de esta ambivalencia quizá fuera la observación del general Edward Spears: «De complexión robusta, evidentemente muy fuerte e inteligente, un tártaro típico, y sin duda cruel en esencia, como la gente de su raza» (ajeno al hecho de que la familia de Maiski, al menos por parte de padre, era polaca, de la Zona de Asentamiento rusa). Beatrice Webb, íntima de Maiski, se preguntaba

... qué sentirían el aristocrático Eden, el seductor fascista Grandi, el patán nazi Von Ribbentrop ante el robusto emisario soviético, feo judío tártaro, que más recuerda a un astuto hombre de negocios negociando en el mercado mundial que a un diplomático profesional maniobrando entre los gobiernos del mundo. La mitad del Gobierno y la mitad del Ministerio de Asuntos Exteriores lo consideran su enemigo n.º 1, mientras que los otros lo contemplan nerviosamente como un posible aliado que salve al Imperio británico de la codicia militar de Alemania e Italia.

A diferencia de la «escuela de diplomacia estalinista» que llegaría después, de actitud reservada y trato áspero, Maiski y su mujer, Agniya, trabajaban como un equipo, y hacían todo lo posible por influir en la opinión pública británica haciendo gala de un carácter amistoso. A sus fiestas eran igual de bienvenidos los conservadores que los laboristas. Cuando Maiski llegó a Londres le pidió a Bruce Lockhart que le introdujera en la sociedad londinense. Lockhart expresó sorpresa, y contestó que seguramente Maiski ya conocía a los socialistas del país mejor que él mismo. «Sí —replicó Maiski—, pero quiero conocer a más gente de la que dirige este país». Al principio las recepciones de Maiski estaban «llenas de izquierdistas vestidos con sus extrañas ropas. /.../ Gradualmente los invitados fueron pasando de las corbatas rojas a las camisas almidonadas y los vestidos de noche, hasta que una noche H. G. Wells, que había acudido a una gran fiesta con un traje de calle, se encontró con que era el único así vestido». De hecho, Maiski perdió a pocos de sus amigos británicos, incluso en el período más difícil, durante el pacto germano-soviético y la guerra con Finlandia. Louis Fischer, periodista internacional muy bien informado, comentaba la «diligencia y el infinito cuidado» con que Maiski «cultivaba sus numerosas relaciones con individuos importantes del mundo de la política británica», mientras «su atractiva esposa le proporcionaba una popularidad aún mayor entre la alta sociedad». Agniya estaba omnipresente en su vida, y en las raras ocasiones en que se concedía unos días de compras en París a solas, a la vuelta de una reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra, él parecía volverse loco.

Mi queridísima Turchik —le escribió en una de esas ocasiones—, me aburro mortalmente. No es solo estar solo, completamente solo entre estas cuatro paredes, sino el hecho de que hasta ayer ni siquiera salí a la calle /.../ Estoy leyendo mucho, escuchando la radio y los discos. Marusiya me alimenta bien y los asuntos domésticos, en general, van «bien». /.../ No veo la hora de que vuelvas. Un beso enorme para mi querida y dulce Turchik, a quien espero con impaciencia.

Mijaílichi

La imagen que proyectaban era la de unos «temperamentos en claro contraste: ella era alegre, segura de sí misma y revolucionaria convencida; él era callado, en ocasiones aprensivo y, aunque era un embajador fiel y devoto, tenía una actitud bastante liberal». Al igual que su marido, parece que Agniya acabó dejándose seducir por las comodidades y los oropeles de la vida en Londres. Herbert Morrison observaba que ella «disfrutaba de su estancia en Londres, porque admiraba a los londinenses y le gustaba su modo de vivir. Recuerdo una recepción en la embajada soviética en la que me rogó que le enseñara la canción The Lambeth Walk. Nunca la olvidó». Era una mujer de «encanto convencional y buenos modos, guapa» y «bien vestida», criticada en el Parlamento por «gastar mil quinientas guineas en un abrigo de visón» mientras los ejércitos rusos estaban «siendo apaleados por los alemanes» y ella promovía campañas en las fábricas para recaudar dinero para la Cruz Roja. A finales de la década de 1920, el Narkomindel había creado un taller de sastrería y modistería para confeccionar las prendas de los diplomáticos y sus respectivas esposas. Estaban, tal como observó Beatrice Webb —amante de la alta costura—, «diseñadas meticulosamente, siguiendo las modas dominantes en las cortes o las capitales de destino. Lo cual explica la elegancia de madame Maiski y madame Litvinoff, tan comentada en las revistas de moda». No era el caso del embajador, «bajo y fornido», que —observaba Webb— a menudo se vestía «con ropa de fiesta, prendas holgadas y ligeras con un corte y unos colores de lo más inusuales». Agniya, mucho más comprometida ideológicamente que su marido, a veces podía mostrarse belicosa y daba rienda suelta a sus emociones. En una recepción en el Palacio de Buckingham se cruzó con una de las damas de compañía de la emperadora rusa, que llevaba un medallón con el retrato de la zarina. Se rumoreaba que «escupió la imagen».

5. Agniya Maiski, anfitriona siempre encantadora.

Resulta asombroso ver en el diario de Maiski el gran margen de maniobra que se les daba a los embajadores, incluso bajo el régimen autoritario e implacable de Stalin. Muchas de sus iniciativas eran adoptadas como política, a veces incluso en contra de la visión dominante en el Kremlin (los ejemplos más llamativos son su apoyo incondicional a la negociación de una triple alianza con Occidente a principios de 1939 y la campaña a favor de un segundo frente en 1941-1943). Para salirse con la suya, en muchos casos tenía que atribuir sus propias ideas a sus interlocutores, aunque los archivos demuestran que era él quien las había iniciado. En unos cuantos de esos casos he llamado la atención del lector al respecto con mis notas. Un típico ejemplo sería la campaña de Maiski para evitar que Stalin llevara el país hacia el aislamiento, acercándolo a la Alemania nazi, tras la exasperante experiencia de los Acuerdos de Múnich. No tuvo éxito en sus intentos de evitar que Stalin y Litvínov se retiraran de España. En el apunte del diario del 1 de octubre de 1938 describe el consejo que le había dado al Gobierno para que se uniera a la seguridad colectiva, citando una conversación con Lloyd George —bien manipulado por él mismo—, que, según decía, habría exclamado: «¡Hagan lo que hagan, no abandonen a España!», aduciendo que el «aislacionismo sería una política negativa para la URSS». Fue Maiski quien advirtió, muy pronto, del impacto que estaban teniendo las purgas en la opinión pública británica, y propuso que debía hacerse justicia a través de juicios públicos. Más tarde advertiría a Moscú de la grave repercusión que tenían las purgas en el Ejército de cara a firmar una triple alianza. También organizó el viaje de Anthony Eden a Moscú, algo nunca visto, así como su reunión con Stalin en 1935. Para esa visita escogió a Eden en lugar de a lord Simon, entonces ministro de Asuntos Exteriores. A finales de 1937, Maiski ya avisó a Stalin de cómo afrontar a los apaciguadores: «Deje que las “democracias occidentales” se pongan en evidencia ante los agresores. ¿Qué sentido tiene sacarles las castañas del fuego? Luchar juntos, por todos los medios; ser carne de cañón en su beneficio, ¡nunca!». De hecho, Stalin repetiría las palabras del embajador casi literalmente en su famoso discurso de marzo de 1939. En tiempos de su máximo apogeo en Londres, tras el ataque alemán a Rusia, fue Maiski quien forjó la alianza, ante la parálisis del Kremlin, lo que dio pie al famoso discurso de Churchill y allanó el camino para la visita a Moscú de Harry Hopkins, mano derecha de Franklin D. Roosevelt, en julio de 1941, así como para la visita de Eden en diciembre, y la primera visita de Churchill a Moscú en agosto de 1943.

6. Agniya —bolchevique de pro— descubre con reverencia una placa en una casa de Londres donde vivió Lenin.

7. Té inglés en el invernadero de la embajada.

* * *

Las notas biográficas introductorias de los individuos aparecen en el momento de su primera mención. En la mayoría de los casos se hace referencia al cargo del individuo durante el período cubierto por el diario. Para ayudar al lector a entender el impacto de las purgas en el cuerpo diplomático, he intentado precisar el destino de los miembros de la embajada de Londres y del personal del Narkomindel afectado por las purgas. En esta versión en español se ha intentado transliterar los nombres rusos adaptándolos a las normas y grafías del castellano, a partir de la pronunciación más habitual en ruso. Para la transliteración del chino se ha usado el pinyin; algunos nombres que quizá son más conocidos con otro sistema de transliteración cuentan con una nota biográfica. Para ser estrictos, hasta 1946 al ministro de Asuntos Exteriores soviético se le llamaba comisario del Pueblo para Asuntos Exteriores, mientras que a los embajadores soviéticos se les llamaba polpred. En esta obra hemos empleado sobre todo términos occidentales, usados indiscriminadamente por los propios embajadores en ese tiempo, y en la traducción al español hemos conservado nombres de cargos e instituciones en inglés recreando las palabras usadas por el propio Maiski.

EL NACIMIENTO DE UN DIPLOMÁTICO

SOVIÉTICO

Iván Mijáilovich Liajovetski nació el 19 de enero de 1884 en la antigua ciudad rusa de Kirilov, cerca de Nizhni Nóvgorod, en el cómodo entorno del castillo de un noble, donde su padre era tutor del hijo de la familia. Maiski («Hombre de Mayo») era el nom de plume que adoptó en 1909, durante su exilio en Alemania. Pasó la infancia en Omsk, Siberia, donde había sido destinado su padre, que había estudiado medicina en San Petersburgo, como oficial médico. El padre de Maiski era de ascendencia judío-polaca, hecho que Maiski prefería ocultar. En sus encantadoras memorias de infancia se esforzaba en subrayar el ambiente ateo de su casa, pero señalaba que «oficialmente, por supuesto, se nos consideraba ortodoxos». No obstante, le costaba sacudirse de encima la «imagen judía». Tanto en Inglaterra como en la Unión Soviética, los demás lo veían como judío. Uno de los amigos más próximos de Maiski en Gran Bretaña, el editor judío de izquierdas Victor Gollancz, recordaba que Maiski solía contar «magníficas historias judías, que él etiquetaba de armenias, y le encantaba escuchar las mías, que también llamaba armenias».

8. Jan Liajovetski (Maiski) con su hermana menor.

El «amor secreto» y el «impulso primordial» de su padre eran su «pasión por la ciencia». Fue un formidable ejemplo para Maiski y su fuente de inspiración por su insaciable talento intelectual y su curiosidad, su dedicación profesional y su ambición sin límites. La rigidez y la naturaleza algo reservada de su progenitor quedaban amortiguadas por la madre de Maiski, Nadezhda Ivanovna (Davydova de soltera), que era una profesora rural con una gran afición literaria y artística. En sus memorias, Maiski la presenta cariñosamente como una persona «de temperamento colérico: animada, contradictoria, temperamental y habladora... Tenía algo único, un encanto especial que atraía a la gente y que enseguida hacía que se convirtiera en el centro de atención».

Maiski tuvo contacto con la literatura desde muy temprana edad. Las estanterías abarrotadas de su casa contenían volúmenes lujosamente encuadernados con obras de Shakespeare, Lord Byron y Schiller, así como de los intelectuales más radicales, como Nekrásov, Dobroliúbov, Herzen o Písarev. Maiski era perfectamente consciente del debate vigente en aquella época sobre el objetivo de la literatura y el arte, y sobre el realismo y el esteticismo. Aunque años después afirmaría, por motivos obvios, haberse situado del lado de los «utilitaristas», el joven Iván devoraba «montones de libros y publicaciones periódicas» sin hacer distinciones. Le cautivaba especialmente Heinrich Heine, guía y compañero durante toda su vida, cuyo retrato acabaría colgando sobre su escritorio. A los dieciséis años apenas cumplidos ya expresaba su admiración en una carta a Elizaveta, su prima y confidente:

Nunca he visto un rostro tan bello como el de Heine. Cada día descubro más y más excelencias en él y estoy convencido de que el Aristófanes del siglo XIX, perpetuamente satírico y escéptico, es uno de los mayores genios y jueces del alma humana en general, y de la gente de nuestros tiempos en particular. Heine es la humanidad. La personifica a la perfección, como nadie lo ha hecho. En él se refleja todo lo bueno y lo malo de la humanidad, el amplio y abigarrado panorama del mercado humano, todo su sufrimiento y su dolor, toda su rabia y su indignación.

El ambiente literario de su casa refinó la aguda capacidad de observación de Maiski, potenciada por su rica imaginación y su curiosidad. Le ayudó a forjar su compleja personalidad, que, aunque romántica y artística, estaba gobernada también por la creencia en «la razón y el conocimiento, y en el derecho del hombre a ser dueño de la vida en la Tierra». Las novelas le abrieron una ventana a Europa y despertaron en Maiski el deseo de viajar y el interés por la geografía, que, una vez en el exilio, irían dando forma a su imagen cosmopolita. Esa particular curiosidad se vio enriquecida con la exposición a la animada vida del puerto de Omsk, donde Maiski pasaba todos sus momentos libres, paseando por los muelles y junto a los barcos, «mirándolo todo, escuchando y curioseando /.../ Escuchaba las historias que explicaban los capitanes y los marineros sobre su trabajo, sus aventuras y las ciudades y lugares lejanos que habían visitado».

Más adelante, al recuperar su pasado revolucionario, Maiski identificaría una tendencia rebelde en la familia: un miembro disidente del clero se descarrió y se unió a ciertos círculos revolucionarios a mediados del siglo XIX. Por otra parte, afirmaría que sus propios padres simpatizaban con el movimiento populista, que su madre incluso se había «acercado al pueblo» y que su padre se había enfrentado a las autoridades del hospital en el que trabajaba por no impedir a los jóvenes cadetes médicos que expresaran sus ideas revolucionarias en 1905. Le dio una gran importancia a la relación especial que cultivó con su tío artista, M. M. Chemodanov, que trabajó como médico del zemstvo en un pueblo perdido y que estaba implicado en cierta medida en actividades revolucionarias. No obstante, en el fondo, la educación y el entorno de Maiski eran los típicos de la clase media profesional, carentes de cualquier conciencia política.

9. Alumno modelo en secundaria (el quinto desde la derecha, en la primera fila).

Tras obtener el título de secundaria a los diecisiete años con medalla de oro, Maiski se matriculó en la Universidad de San Petersburgo, donde cursó Historia y Filología. Su talento literario destacó ya entonces, cuando su primer poema, «Quiero ser una gran tormenta», se publicó en el Sibirskaya zhizn con el pseudónimo de «Hombre Nuevo». Pero sus estudios universitarios se truncaron prematuramente al ser detenido y acusado de agitación revolucionaria. Quedó bajo el régimen de supervisión policial en Omsk, donde se unió al ala menchevique del Movimiento Socialdemócrata Ruso. En 1906 se le detuvo de nuevo por haber participado de forma activa en la revolución del año anterior y fue sentenciado al exilio en Tobolsk, donde redactó un manuscrito inspirado en La historia del sindicalismo de Sidney y Beatrice Webb. Maiski había dado con esta obra por pura casualidad mientras estudiaba en San Petersburgo. Más tarde confesaría a los Webb que «contribuyó en gran medida a mi educación política y en cierta medida me ayudó a encontrar el camino que seguiría posteriormente en mi vida». «¡Desde luego —le escribiría a su prima en 1901—, nunca he leído ninguna novela con tanta emoción como el libro de los Webb! ¡Qué pobres, míseras y ridículas me parecen ahora todas mis pasiones literarias anteriores». El flujo de la corriente fabiana, con sus fuertes connotaciones sociohumanistas, se adaptaba al temperamento de Maiski y le sirvió como faro político. Siempre le quedó un rastro cerca de la superficie, incluso cuando tuvo que romper con su pasado menchevique y mostrar su lealtad al bolchevismo. Una vez en Inglaterra cultivó una relación íntima con los Webb que duró hasta la muerte del matrimonio, tal como queda reflejado tanto en su diario como en el de Beatrice.

10. Un revolucionario en ciernes: Maiski, estudiante en la Universidad de San Petersburgo.