Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

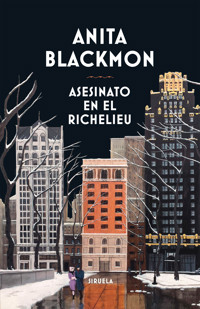

- Herausgeber: Siruela

- Kategorie: Krimi

- Serie: Libros del Tiempo

- Sprache: Spanisch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Cuando Adelaide Adams recibe una postal de su amiga y rival Ella Trotter desde los Ozark, se da cuenta enseguida de que algo va mal. Sus palabras demasiado alegres y su petición urgente de un libro sobre fenómenos paranormales resultan de lo más sospechoso; además, habla de una estancia en el Hotel Lebeau salpicada de insólitos incidentes y sesiones de espiritismo. El responsable de todas las sugestiones sobrenaturales entre los huéspedes resulta ser el profesor Matthews, quien intenta ponerse en contacto con la hija del millonario Thomas Canby, fallecida por suicidio un año atrás. Cuando, durante la última sesión, el propio magnate aparece asesinado, la situación degenera hasta tal punto que el sheriff no encuentra más solución que arrestar al profesor. El asesino, sin embargo, no parece dispuesto a parar; y si a ello se añaden varios gatos destripados y una tormenta que impide cualquier conexión con el pueblo, hay elementos de sobra como para que, en una inesperada alianza, Adelaide y el periodista Chet Keith intenten desentrañar el enigma del Lebeau. La pluma de Blackmon, maestra indiscutible del Had-I-but-known, destaca aquí una vez más tanto por su inquietante y fluida trama como por la ironía y sagacidad de su atípica detective.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 380

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Índice

Cubierta

Portadilla

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Capítulo 17

Capítulo 18

Capítulo 19

Notas

Créditos

Capítulo 1

No fue un desbocado afán de aventura desarrollado recientemente lo que me condujo hasta ese macabro y siniestro enredo en Mount Lebeau, por más que mi hijo adoptivo Stephen Lansing sugiera lo contrario. Tampoco es cierto, como Ella Trotter insiste en afirmar, que yo fuera corriendo hasta donde Cristo dio las tres voces solo por robarle el protagonismo. Tal como expliqué inútilmente cuando el tercer gato destripado apareció en mi cama, de haber imaginado la espantosa serie de acontecimientos que desde la misma tarde de mi llegada se apoderaron de aquel hotel de montaña como un miasma de muerte, habría preferido dejar que Ella se apañara sola con sus propios fantasmas.

De hecho, de no haber recibido la fantástica carta de Ella Trotter, ni siquiera me habría acercado jamás a ese lugar. Nuestra íntima amistad viene de lejos, aunque hace mucho tiempo que, al parecer, nos pusimos de acuerdo en no estar de acuerdo prácticamente en nada. Ambas somos lo que normalmente se conoce como mujeres resueltas, por decirlo con suavidad. De ahí que desde el momento en que leí la carta supe que algo sucedía, por más que ella se esforzara en hacerme pensar lo contrario.

A Ella le gusta ser siempre el centro de atención vaya donde vaya y nunca me perdonó, así lo dijo, por haberla apartado deliberadamente de escena durante la serie de trágicos acontecimientos a los que la policía se refirió como los asesinatos del Hotel Richelieu. Solo Dios sabe por qué iba a envidiar nadie mi papel en semejante asunto, teniendo en cuenta que prácticamente me estrangularon en mi propia cama y estuvieron a punto de asesinarme no solo una, sino dos veces en sendos lugares igual de impropios. Sea como fuere, Ella se mostró muy ofendida por mi supuesta insistencia en acaparar toda la atención en aquella ocasión.

Durante los tres meses siguientes se mostró abiertamente distante conmigo y por primera vez en años no propuso llevar a cabo nuestra habitual escapada veraniega. En lugar de eso, desapareció sin decir ni una palabra, al menos a mí. Julio y agosto son meses tórridos en nuestra pequeña ciudad sureña, y poco menos que insoportables estando encerrada en el pequeño hotel residencial donde vivo. Es más, con mis hijos adoptivos, Stephen y Kathleen, disfrutando de su tardía luna de miel en el Caribe, me había quedado tirada y completamente sola, algo que Ella sin duda sabía.

Sin embargo, aunque teníamos por costumbre escoger juntas un destino vacacional cada verano (he de admitir que con bastantes discusiones) adonde escapar hasta que el tiempo refrescaba, el último día de junio Ella salió del hotel con su equipaje dándose aires y desapareció. Dadas las circunstancias no esperaba tener noticias suyas, excepto quizá la típica postal de recuerdo que, como Ella bien sabe, siempre me saca de quicio. No obstante, exactamente dos semanas después de su partida recibí la carta causante de todo.

No había nada extraordinario en su caligrafía, lo que fue más que suficiente para despertar mis sospechas. No es propio de Ella Trotter mostrarse evasiva, pero en esta ocasión se había tomado muchas molestias para relatar de manera absolutamente insustancial su estancia en el hotel Mount Lebeau, donde se alojaba. No había palabras tachadas, como sucedía siempre en sus misivas, ya que Ella es de las que sueltan lo primero que se les viene a la cabeza y piensan después. La carta era concienzudamente pulcra, casi impecable, y más legible que nada suyo que yo hubiera leído de su puño y letra. Tuve la certeza de que la había pasado a limpio, quizá varias veces, y eso bastó para ponerme en guardia. ¿Por qué Ella Trotter, precisamente Ella Trotter, se tomaría tantas molestias para contarme una versión expurgada de sus actividades?, me pregunté resoplando.

He de reconocer que no reparé inmediatamente en la posdata, situada en el reverso de la última página. Ella se había esforzado en hacerla parecer una ocurrencia de última hora, pero en cuanto la leí supe que era el verdadero motivo de toda la carta. No he jugado al bridge con Ella durante años para nada, y debería haber sabido que no iba a poder utilizarme para sacarle las castañas del fuego, al menos sin que yo me diera cuenta. Si hubiera puesto la posdata entre signos de exclamación con tinta roja, no habría estado yo más segura de que Ella andaba metida en algo y había decidido mantenerme al margen.

«Por cierto, Adelaide», había escrito, «¿podrías enviarme ese libro sobre ocultismo, espiritismo, gurús o lo que quiera que sea, el que tienes en la estantería? Quiero demostrarle a una mujer que todo eso de que los muertos que vuelven para confraternizar con los vivos no son más que tonterías, como tú siempre has dicho».

Bueno, Ella discutiría hasta con san Pedro a las puertas del cielo, de modo que no había nada inusual en que quisiera demostrarle a alguien que se equivoca. Tampoco me sorprendió demasiado que me pidiera ese libro. Lo había comprado hacía unos cuantos años —creo que justo después de la guerra—, cuando un fervor espiritista se apoderó del país. No tengo ningún interés por enredar con lo que no pertenece a este mundo, en el supuesto caso de que tal cosa sea posible, algo que jamás me había planteado hasta que me enfrenté a los extraños e increíbles sucesos del hotel Mount Lebeau.

El libro en cuestión era una confusa, aunque ingeniosa, exposición de los trucos y artimañas utilizados por todos aquellos que se aprovechan de la credulidad del público con falsos mensajes del más allá. Contenía numerosos detalles acerca de cómo se escenifican tales engaños, incluyendo toda clase de tretas, desde la escritura automática hasta las voces de espíritus y las apariciones de ectoplasmas. Me sorprendió que Ella se acordara siquiera del libro. Hubo un tiempo en que llegué a interesarme bastante por el tema, pero Ella se había burlado de todo ello argumentando que solo un idiota se molestaría en poner en evidencia lo que solo los locos estarían dispuestos a creer. En cualquier caso, de repente deseaba tanto el libro como para haber olvidado sus burlas y escribir pidiéndomelo, echando a perder sus todos elaborados pretextos para restarle importancia añadiendo una simple frase en la posdata.

«Envíalo por correo aéreo, entrega especial, Adelaide», había escrito, y por primera vez había tachado una línea. De hecho, la había suprimido con notoria meticulosidad, aunque a base de insistencia logré entender las palabras «antes de que sea demasiado tarde».

Como tantas mujeres pudientes, Ella Trotter tiene fobia a gastar dinero innecesariamente. Sin embargo, aunque no iba a ganar demasiado tiempo por ello, había adjuntado en el sobre de su carta dinero más que suficiente para pagar el envío especial del libro por correo aéreo; y donde había tachado la última frase había una gran mancha de tinta, como si le hubiera temblado la mano. No puedo explicar cómo supe que Ella estaba terriblemente nerviosa cuando escribió esa posdata, pero así fue, del mismo modo que supe que habría preferido caerse muerta antes de que yo lo sospechara.

Me adelanté a su reacción enviándole un telegrama para decir que le llevaba el libro personalmente y que nos veríamos a última hora del día siguiente. No me pilló por sorpresa su respuesta, donde insistía en que no era necesario que me tomara tantas molestias. Me limité a ignorar su telegrama. Como dice Stephen —y no seré yo quien lo contradiga—, no puedo culpar a nadie más que a mí misma por meterme en semejante embrollo; a mí misma y a la intuición de que Ella intentaba ocultarme algo.

Mi única defensa es que mi intuición no llegó lo bastante lejos en este caso. Pero huelga decir que no soy clarividente, y sigo manteniendo que de ningún modo habría podido prever la aparición del espíritu maligno que aparentemente había regresado desde la tumba para instalarse en otro cuerpo. Y aún hoy sigo sin entender cómo alguien esperaba que yo supiera que a Dora Canby le horrorizaban los abrelatas o que a Judy Oliver le faltaba un trozo de oreja.

El Hotel Lebeau está en el rincón más inaccesible del extremo noroeste del estado, en la cumbre que lleva el mismo nombre y que constituye el punto más elevado entre las montañas Cumberland y las Rocosas, o eso dice el folleto turístico. Hace unos veinte años el hotel tenía una considerable reputación como lugar de veraneo. Yo misma me alojé allí en una ocasión con mi padre inválido. El fresco aire montañoso era muy recomendable para la gente mayor y, los bebés en plena dentición. Por aquel entonces el hotel era nuevo, un lugar inmenso y laberíntico con enormes porches y terrazas y grandes salones de techos altos. Si no recuerdo mal, aquel año estaba al completo, aunque su dueño nunca tuvo la pretensión de que llegara a ponerse de moda.

Por lo que yo sabía, el hotel llevaba varios años sumido en una lenta, aunque constante, decadencia. Para empezar, no era fácil llegar hasta allí. Y además habían abierto un hotel más nuevo y moderno cerca del ferrocarril, y bendecido por el mismo aire saludable de la montaña. Me sorprendió saber que Ella había ido a Lebeau durante los meses de julio y agosto. Aunque después alguien me contó que el banco del cual ella es accionista mayoritaria se había visto obligado a tomar las riendas del lugar y estaba haciendo todo lo posible para convertir aquel viejo mastodonte en algo medianamente rentable.

Era muy típico de Ella velar por su dinero, incluso a costa de tener que sufrir algún que otro inconveniente. Ni por un instante dudé que nada más llegar habría exigido (y obtenido) una tarifa especial por ser accionista, y tampoco que haría todo lo posible para que el hotel volviese a dar beneficios. De cualquier manera, no me engeñé pensando que se alegraría al verme. Y, para ser sincera, cuanto más me acercaba a mi destino, más me arrepentía del impulso que me había llevado hasta allí.

Era un día exageradamente caluroso incluso para la estación, de esos que anuncian tormenta, lo cual no me importó demasiado hasta que me vi obligada a abandonar el vagón con aire acondicionado en Eggers Junction para instalarme en un sucio trenecito de cercanías que se detenía hasta en los más minúsculos apeaderos mientras ascendía tortuosamente hacia las montañas. Ya he dicho que Mount Lebeau se encuentra en uno de los rincones más inaccesibles del estado. No solo está fuera de la principal línea de ferrocarril, tampoco ninguna de las principales carreteras asfaltadas como Dios manda llega hasta allí.

«En esta era mecanizada eso no es muy diferente de estar muerto», recuerdo haber pensado enfadada, sudorosa y cubierta de ceniza, mientras miraba aburrida por la ventanilla el camino de tierra repleto de baches que discurría junto a las vías.

Carrolton, el lugar donde concluye el viaje en tren hacia Lebeau, es una tranquila villa rural a los pies de la montaña y separada de la misma por un río de cauce breve y traicionero. A mi modo de ver la localidad había cambiado a peor durante los veinte años transcurridos desde la última vez que la vi. Y tampoco me puso de mejor humor la aparición del vehículo a bordo del cual tendría que recorrer la última etapa del viaje. Era un autobús de aspecto dudoso con cuatro asientos largos y estrechos encajados en lo que en otro tiempo había sido el chasis de una berlina Ford. El conductor era un montañero desgarbado de nariz chata y rostro curtido, con pantalones vaqueros de color azul, que mascaba tabaco constantemente.

—¿Se supone que hemos de arriesgar el pellejo en este estrafalario artefacto para llegar al Hotel Lebeau? —le pregunté indignada.

Él cambió el bolo de tabaco de una mejilla a otra antes de dignarse a responder.

—Bueno, señora —dijo arrastrando las palabras—, sería una ascensión difícil para alguien con su constitución si tuviera que hacerla a pie.

Alguien soltó una risita y por primera vez me di cuenta de que no era la única pasajera con destino a Mount Lebeau. De pie, justo detrás de mí, había un joven larguirucho y ancho de hombros, con los ojos extraordinariamente azules. Fue la insolencia en la mirada de Chet Keith lo que me predispuso en su contra desde el principio; eso y el corte excesivamente atildado y fuera de lugar de su traje gris claro. Llevaba una corbata de color lavanda a juego con la camisa de aspecto igual de caro, y su cabello oscuro parecía haber sido pintado a brochazos sobre su gallarda cabeza. La mirada que le lancé debería haber bastado para amilanarlo, pero, como no tardaría en averiguar, no era de esa clase de hombres.

—Puede que mi constitución sea objeto de mofa para algunos—respondí con brusquedad dirigiéndome al conductor, pero asegurándome de que mi voz se oía alta y clara—, pero eso solo es asunto mío o, para ser precisos, más bien dejó de serlo hace ya unos cuantos años.

El joven del pelo engominado sonrió.

—A mí no me mire —dijo—. Yo no tengo la culpa de que tengamos que subir literalmente al quinto pino.

No me molesté en responder. No tengo costumbre de entablar conversación con desconocidos, en especial cuando se trata de jóvenes arribistas y malhablados tan pagados de sí mismos como aquel. Mi única intención era ponerlo en su sitio de una vez por todas cuando me di la vuelta, con no poca arrogancia, para subir al autobús. Por desgracia, el efecto deseado se echó a perder, pues siendo tan estrecho el espacio entre los asientos, no tuve más remedio que ir entrando a trompicones y poniéndome cada vez más nerviosa hasta que la trabilla de mi falda se enganchó en el tirador de la desvencijada puerta, a resultas de lo cual me encontré en una posición por demás embarazosa, incapaz de avanzar o retroceder sin desgarrarme la falda.

—¡Agárrense todos! —exclamó el joven a mis espaldas.

El caso es que no pude hacer nada hasta que él me desenganchó empujándome desde atrás mientras subía. Para hacerle justicia, he de reconocer que lo consiguió con el mínimo esfuerzo, incluso con cierta elegancia. Y le habría dado las gracias si no lo hubiera echado a perder con otra risita, a la que enseguida se sumó el conductor del autobús. Le lancé una mirada que borró la sonrisa de su boca al instante.

—¿Hemos echado raíces aquí? —pregunté.

El bus se puso en marcha enseguida pegando una sacudida que hizo que se me cayera el sombrero sobre la frente. Cuando conseguí devolverlo a su posición original, junto con el flequillo de rizos postizos que acostumbro a llevar en público, ya nos alejábamos del pueblo. El conductor conversaba esporádicamente con el otro pasajero, pero yo no estaba de humor para charlas. Seguía haciendo un terrible bochorno y yo nunca había visto una puesta de sol tan deslumbrante. Una masa de nubes siniestras se agrupaba lentamente por el oeste y recuerdo haber pensado que no sería plato de gusto verse sorprendida por una tormenta en aquella solitaria carretera.

A unos tres kilómetros de Carrolton hay que atravesar el río Carol.

—Así que este es el famoso puente flotante —murmuró el joven sentado junto al conductor—. No me extraña que lo anuncien como el puente de barcas más largo del mundo. —Se dio media vuelta y me miró esbozando una sonrisa—. Dudo que permitan nada parecido fuera de este estado.

Yo estaba furiosa. Por su acento, además de su aire de suficiencia, era sin duda del este del país, de Nueva York, pensé. Siempre me había indignado el modo en que los neoyorquinos miran por encima del hombro todo lo que hay al oeste del Hudson. El puente flotante sobre el río Carol es ridículo y preocupantemente inadecuado, tal como iba a tener ocasión de comprobar, Dios lo sabe, antes de que concluyera aquel espantoso asunto del Hotel Lebeau, pero yo no tenía intención de admitir nada semejante a esas alturas.

—Si su comentario va dirigido a mí —dije con frialdad—, yo no soy la responsable de este puente ni de ningún otro, aunque por lo que sé hace años que se utiliza y probablemente seguirá utilizándose sin que a nadie le importe lo que usted piense al respecto.

—Una ancianita encantadora —murmuró en voz baja dirigiéndose al conductor—, si a uno no le disgustan las tortugas caimán.

El conductor sacudió la cabeza.

—Este puente es seguro —dijo con cautela—, siempre que no vuelque.

—¿Volcar? —repetí algo abruptamente.

—Un puente de este tipo no es más que una barca flotante amarrada a ambas orillas —explicó—, y el Carol es como todos los ríos de montaña. Cuando se descontrola nada puede pararlo. Las tres o cuatro veces que ha ocurrido lo dejó hecho añicos.

—¡Vaya, menuda perspectiva! —exclamó Chet Keith con una sardónica sonrisa—. Se me ocurren un millar de sitios donde preferiría quedarme atrapado.

Lo observé con curiosidad y creo que cambió ligeramente de color cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando. Pensé que no era la clase de personaje que uno espera encontrarse de camino a Lebeau. Ese lugar nunca había sido un imán para los jóvenes, y a mi modo de ver este encajaba más en Times Square que en ningún otro escenario. Habría esperado encontrarme a alguien como él en Atlantic City o en Jones Beach completamente rodeado de muchachas bonitas vestidas con minúsculos trajes de baño, pero desde luego no en un hotel venido a menos perdido en las montañas y frecuentado por ancianos inválidos y niños de teta.

Me pareció que cambiaba de tema con sospechosa celeridad.

—¿Con qué hicieron el trazado de esta carretera? ¿Con un sacacorchos? —preguntó, y una casi imperceptible mueca de preocupación apareció en su rostro cuando el viejo autobús hizo un alarmante viraje en una curva cerrada.

—Con siete centavos de impuestos por galón de gasolina, al menos podrían mantener las carreteras en un estado más decente —murmuré agarrándome al asiento con las dos manos y temiendo por mi vida mientras el vehículo avanzaba penosamente montaña arriba.

En ese momento, con un estridente pitido de advertencia, un coche largo y estrecho nos adelantó dejando a su paso una desagradable estela de polvo y guijarros.

—Que corra el que pueda, ¿eh? —murmuró Chet Keith.

El conductor meneó la cabeza.

—Lo alcanzaremos —dijo con lo que en aquel momento me pareció una infundada confianza.

Sin embargo, dos exiguas curvas más adelante en efecto alcanzamos al otro coche. Parecía tener dificultades para continuar. El chófer estaba maniobrando adelante y atrás, tan cerca del precipicio que sentí un escalofrío. Vi a un hombre alto y delgado sentado en la parte de atrás. Estaba enojado por el retraso y nos miró con furia mientras nos alejábamos. Oí a Chet Keith silbar suavemente.

—¡Ese era Thomas Canby! —exclamó.

Dudo que yo hubiera reconocido al magnate de la electricidad de no haber oído su nombre, aunque había coincidido con Thomas Canby y con su esposa hacía veinte años en el Hotel Lebeau, el verano que estuve allí con mi padre. Naturalmente, eso fue antes de que Canby se convirtiera en millonario. De hecho, por aquel entonces no era más que un operario de la compañía eléctrica local, una de las muchas que más tarde formarían parte de su inmensa corporación empresarial.

Recordé que él y su esposa estaban teniendo grandes dificultades a la hora de reunir el dinero necesario para que ella y el bebé pudieran pasar aquel verano en Lebeau. La niña estaba bastante enferma y los médicos le habían recomendado el aire de las montañas. Evidentemente no había vuelto a pensar en ello, pero recordé con claridad lo aterrada que estaba la señora Canby y cómo pasó día y noche velando a su bebé hasta que fue mejorando. Era una mujercita patética e insulsa, una de las mujeres más tímidas que he conocido. No lo había pensado antes, pero entonces me pregunté qué efecto habrían tenido en ella la inmensa fortuna amasada por su marido y su reputación a nivel nacional.

—Me sorprender ver a Canby camino de Lebeau —comenté sin darme cuenta de que estaba hablando en voz alta—. Creía que tenían una casa de verano en Southampton.

—Tienen un dúplex en Park Avenue, una casita en Asheville y un tipi de cuarenta habitaciones en Long Island. ¿Y qué? —respondió Chet Keith.

Lo miré frunciendo el ceño.

—La hija ya tendrá unos veinte años —murmuré, pensando de nuevo en voz alta.

Él me miró con extrañeza.

—¿No sabe que Gloria Canby murió el otoño pasado? —preguntó.

Tuve la sensación de que me observaba atentamente.

—¡Muerta! —exclamé—. Tan joven. ¡Qué calamidad!

—Es posible —dijo él con un inesperado y desagradable tono de voz.

Le lancé una cáustica mirada.

—¿No será usted uno de esos bolcheviques que envidian todo lo que poseen los capitalistas, incluso a sus hijos inocentes? —pregunté en tono imperioso.

Él se encogió de hombros.

—Gracias a Dios, esa sarna ya no me pica —respondió—, y dudo que nadie envidiara a Thomas Canby por su hija.

En ese momento el largo coche color granate del magnate volvió a adelantarnos dejando a su paso otra airada lluvia de grava.

—Al parecer el señor Thomas Canby tiene prisa —comenté secamente.

Chet Keith asintió, y de repente contuvo un juramento. El automóvil que iba varios metros por delante se había detenido tan abruptamente que nuestro conductor no tuvo más remedio que pisar a fondo el freno para no chocar con él. Durante unos instantes ambos coches oscilaron peligrosamente en el borde del terraplén y sentí como si mi estómago acabara de dar una voltereta de campana.

—¡Pero qué demonios! —exclamó Chet Keith—. Disculpe —murmuró mirándome con indiferencia mientras bajaba del bus.

El chófer de Canby, un hombre nervudo y musculoso vestido de uniforme, también bajó de un salto de su vehículo. Pronto se unió a ellos el conductor del bus. Los tres parecían estar observando atentamente algo más adelante, al otro lado de la cerrada curva. Pude ver a Thomas Canby alargando su delgado cuello desde el asiento trasero de la limusina. Supongo que dieron por hecho que yo carecía por completo de curiosidad, porque Chet Keith me miró con impaciencia mientras yo salía a trompicones del autobús y me dirigía hacia ellos.

—No merece la pena que venga —dijo con innecesaria rudeza—. No es más que un pedrusco en la carretera.

—Eso ya lo veo —respondí bruscamente.

Había una roca en la parte interior de la curva que parecía haber rodado en línea recta por la ladera de la montaña desde justo encima, donde se podía ver un socavón con tierra y grava removidas.

—La quitaremos de ahí en un santiamén —murmuró el chófer—, si me echa usted una mano, amigo.

Miró al conductor del autobús, que se estaba rascando la cabeza.

—Es gracioso; ¿qué habrá hecho caer esa roca? —murmuró.

Chet Keith volvió a encogerse de hombros.

—Lo gracioso habría sido que nos cayera encima al tomar esa curva —dijo.

Sentí un escalofrío y aparté la mirada del precipicio que se abría a nuestros pies.

—¿Es que no se toman precauciones contra eventualidades como esta? —pregunté.

El conductor del autobús seguía rascándose la cabeza.

—Eso es lo curioso del asunto —respondió—, que sí lo hacen.

El magnate de la electricidad habló por primera vez.

—¿No puedes apartar esa roca, Jay? —preguntó malhumorado.

El chófer se tocó la gorra.

—Míreme —dijo.

Él y el conductor del autobús pusieron manos a la obra y entre jadeos y con un considerable esfuerzo consiguieron apartar la roca hasta la orilla de la carretera. Chet Keith no los ayudó. En lugar de eso trepó por la ladera de la montaña y desde arriba observó con el ceño fruncido el agujero que había dejado la roca al caer. Seguía allí cuando el coche granate continuó su camino. El conductor del autobús ya estaba de nuevo al volante e hizo sonar varias veces la bocina para atraer nuestra atención. Yo tampoco había vuelto al autobús. Estaba observando a Keith, que se sobresaltó al ver que yo lo miraba.

—La empujaría el viento —dijo dedicándome lo que me pareció una mirada taimada.

—No ha habido viento en toda la tarde —respondí.

Él frunció el ceño y trató de guardar en su bolsillo algo que acababa de coger de un montículo de hierba aplastada a sus pies.

—Los accidentes ocurren —murmuró.

—Yo no lo llamaría accidente si han utilizado un cortafrío para excavar esa roca —dije resoplando.

Él me miró como si le hubiera gustado retorcerme el cuello allí mismo, pero sacó el objeto que había intentado guardar discretamente en el bolsillo. Era un cortafrío con fragmentos de grava y tierra pegados en un lado.

—Probablemente llevaba semanas ahí tirado —comentó con actitud desafiante.

—Por eso está todo oxidado —respondí con evidente sarcasmo.

El cortafrío no estaba en absoluto oxidado. Parecía completamente nuevo.

—A usted no se le escapa nada, ¿verdad? —dijo Keith.

Esta vez fui yo quien se agacho para coger algo de un montoncito de hierba aplastada en la ladera de la montaña.

—La verdad es que no —respondí, y habría guardado mi hallazgo sin decir nada más, pero él me sujetó la muñeca y lo miró.

—¡Una mujer! —exclamó.

Yo asentí.

—Eso parece.

El objeto que tenía en la mano era una horquilla, una horquilla barata de plástico color ámbar.

—Vaya —dijo suavemente, y después sonrió—. ¿Se le ocurre alguien en el Hotel Lebeau que quisiera acabar con su vida de esa manera?

Pensé en Ella y negué con la cabeza.

—No me parece del todo descabellado pensar que me quisieran quitar de en medio con hiedra venenosa. —Volví a mirar el precipicio desde donde estábamos y reprimí otro escalofrío—, pero no de esta manera.

—Tampoco estaba esperando una recepción con una banda de música —admitió con su arrogante sonrisa—. Pero, como usted dice, el asesinato ya es harina de otro costal.

Contuve el aliento.

—¡Asesinato!

Él me miró fijamente.

—La verdadera cuestión aquí es: ¿quién intentó enviar a Thomas Canby a ver al Todopoderoso antes de tiempo?

Hice lo posible por sofocar un grito, aunque él ya iba camino del autobús, y sintiendo que me flaqueaban las piernas, lo seguí.

Capítulo 2

Nunca olvidaré el instante en que vi por primera ver el Hotel Lebeau aquella tarde. La tormenta que se estaba fraguando lentamente hacía las veces de un lúgubre telón tras el inmenso edificio, en el que veinte años de negligencia habían dejado huellas más que evidentes. Se habían tomado la molestia de reparar las columnas de la amplia terraza delantera. Habían desbrozado el terreno más cercano al edificio, pero aún abundaban los setos descuidados, en algunos casos tan altos que ensombrecían los cristales inferiores de los grandes ventanales de la primera planta. Había demasiados pinos escuálidos alrededor del hotel. Como era de esperar, del lugar emanaba un fuerte olor a humedad, pensé, sin duda debido a la escasez de sol. Y recordé entonces que a tanta altitud sobre el nivel del mar las nubes tenían la costumbre de aparecer de repente con el menor pretexto.

—Lo raro es que los huéspedes no se marchen de aquí con el reuma aún peor —murmuré tratando de salir del autobús.

Chet Keith sonrió.

—Sí que resulta algo siniestro —comentó, y luego añadió en un tono que pretendía resultar jocoso—: el escenario perfecto para un asesinato.

Yo había conseguido engancharme la falda una vez más y oí cómo se rasgaba ligeramente cuando intenté soltarme, de modo que no estaba del mejor humor.

—¿Qué piensa hacer con ese cortafrío? —pregunté.

—¿Qué voy a hacer?

—Supongo que la policía también tiene jurisdicción en este remoto lugar.

Él cambió de color.

—Supongo que tiene razón —respondió lentamente—. Habría que dar parte de lo que vimos. Al menos a Thomas Canby.

—Eso pienso yo —repliqué, y contemplé con un ligero estremecimiento el cielo negro a nuestras espaldas.

—Aunque es posible que estemos exagerando las cosas —dijo él.

Lo miré fijamente, pero él se había dado la vuelta y caminaba detrás del conductor del autobús, que ya se dirigía a la entrada del establecimiento cargado con nuestro equipaje. El vestíbulo de entrada o el gran salón, como lo llamaban en el Hotel Lebeau, es una estancia enorme como un granero, con altos techos y paredes de un color verde desvaído, junto a las cuales los sillones de madera de roble y los sofás de cuero desperdigados aquí y allá parecen algo perdidos. A la derecha, nada más entrar, está el mostrador de recepción: un armatoste de madera de nogal de considerable altura tras el cual hay numerosos casilleros para las llaves de las habitaciones y el correo de los clientes. En un extremo del mostrador hay una vitrina que hace las veces de estanco y quiosco. Junto al otro está la puerta del comedor. Frente a la recepción se encuentra la entrada a los salones gemelos. Y al final del vestíbulo, una sola puerta conduce a un pasillo largo desde el cual se accede a varias habitaciones para huéspedes que ocupan toda la parte trasera del edificio, que solo dispone de dos plantas abiertas al público.

Una joven rubia aguardaba tras el anticuado libro de registro, que empujó hacia nosotros sin disimular su aburrimiento. A pesar de su hastiada actitud, al instante se mostró interesada en el joven caballero que permitió galantemente que yo me registrara en primer lugar. Vi cómo lo observaba bajo sus largas pestañas. Y di por hecho que el señor Chet Keith también se había dado cuenta. Me parecía la clase de joven acostumbrado a levantar pasiones entre las mujeres. Encendió un cigarrillo con actitud de excesiva indiferencia y paseó su mirada por las insolentes curvas de la muchacha.

—Mujeriego —murmuré entre dientes, habiendo vivido en hoteles el tiempo suficiente para reconocer al instante la clase de personajes que aborrezco.

Tampoco pasé por alto el gesto zalamero con que aceptaba el bolígrafo que le ofrecía la joven después de que yo lo dejara sobre el mostrador. Sin embargo, al leer el nombre que había escrito en el registro, la mujer centró su atención en mí.

—Oh, señorita Adams, la señora Trotter me pidió que avisara en cuanto llegara usted —dijo alegremente—. La llamaré por teléfono mientras Jake la acompaña al piso de arriba. Estoy segura de que a ambas les complacerá saber que hemos podido darles habitaciones contiguas.

Yo no estaba tan segura mientras seguía al botones de color entrado en años hacia las escaleras del fondo del vestíbulo. Si hay algo de lo que el Hotel Lebeau no puede vanagloriarse es de tener ascensores, de modo que me esperaba una ardua ascensión hasta la segunda planta. Desde hace muchos años me veo obligada a convivir con la artritis y no me hacía ninguna gracia la perspectiva de tener que enfrentarme a aquellos escalones varias veces al día.

—Supuse que podría tener una habitación en la planta baja —comenté.

Jake meneó la cabeza canosa.

—Toda la primera planta está reservada, señora.

—¿Reservada? —protesté—. No tenía ni idea de que el hotel estuviera completo.

—No es eso señora. El hotel no está lleno, pero la planta baja está reservada para… —de repente me miró de un modo extraño— la señora Canby y sus actividades.

—¡Sus actividades! —repetí bruscamente—. Por todos los santos, ¿a qué se refiere?

Pero Jake era capaz de contener su lengua cuando la ocasión lo requería.

—Hemos llegado, señora —dijo como si no me hubiera oído, y me cedió el paso a una amplia habitación pintada de un verde bilioso en la parte trasera de la segunda planta.

Se apresuró a dejar el equipaje a mi lado y salió con tanta prisa que, presa de un repentino impulso, me fui corriendo tras él hasta las escaleras. Tenía intención de exigirle una explicación, pero al llegar al rellano miré hacia abajo justo a tiempo para ver al señor Chet Keith darle una palmadita bajo la barbilla a la joven de la recepción al tiempo que conseguía robarle un beso.

—Ya suponía que era de los rápidos —murmuré para mis adentros—. ¡Repugnante truhán!

En ese momento alzó la vista y me vio mirándolo, pero en lugar de mostrarse mínimamente avergonzado tuvo la audacia de guiñarme un ojo; una nueva muestra de frivolidad a la que respondí con un bufido de desdén. No obstante, la sonrisa desapareció de sus labios casi inmediatamente cuando miró detrás de mí, y su joven e insolente cara se tiñó de un oscuro color rojo.

Yo me di la vuelta y miré sobre mi hombro. Había una muchacha de pie justo a mi lado, aunque no la había oído acercarse. Era una chica esbelta y de aspecto bastante frágil, con el pelo rubio claro atado en una coleta que le caía sobre su nuca; el rostro ovalado y flaco, dominado por una boca de expresión melancólica y dos enormes ojos grises. Tenía unas marcadas ojeras y apretó un puño contra su costado al ver al joven del vestíbulo.

Al instante siguiente había desaparecido, y pasillo adelante se abrió una puerta y oí la voz de Ella Trotter:

—¡Adelaide! ¡Gracias a Dios que has venido!

Antes de que pudiera recuperarme de mi asombro. Ella apareció en el rellano y me cogió del brazo. Por la vehemencia con que me agarró y me arrastró hacia su habitación se habría dicho que mi llegada había constituido poco menos que una respuesta a sus plegarias. Su inesperado recibimiento me pilló tan desprevenida que solo pude mirarla embobada, y ella tuvo la delicadeza de ruborizarse.

—Nunca me había alegrado tanto de ver a alguien —dijo.

Me erguí en toda mi estatura, que no es poca.

—Pues te tomaste bastantes molestias para impedir que viniera —empecé a decir altivamente.

—Eso fue ayer —me interrumpió Ella, y después volvió a agarrarme con fuerza del brazo y miró por encima de su hombro—. ¿Qué ha sido eso? —susurró.

—A mí me ha parecido el gañido de un gato —repliqué bruscamente, y no pude evitar preguntarme si Ella no estaría empezando a hacerse vieja.

Se había puesto tan pálida que pensé que se iba a desmayar.

—¡Un gato! ¡Oh, Adelaide! —gritó, y se dejó caer en una silla como si sus piernas no pudieran sujetarla.

—¡Por el amor de Dios! —exclamé enfadada—. Pero ¿qué te ha dado? Como si nunca hubieras oído chillar a un gato callejero.

Ella estaba temblando y vi una fina hilera de perlas de sudor en su labio superior.

—Han encontrado dos gatos en dos días —dijo casi sin aliento—. ¡Muertos!

—¿Y qué tiene eso de raro? —pregunté con impaciencia.

—No lo entiendes, Adelaide —balbuceó Ella—. Estaban… los habían destripado.

En ese momento se oyeron los primeros truenos y me sorprendí aferrándome al brazo de Ella con tanta fuerza como ella se había agarrado a mí hacía un instante.

—Bueno —dije tratando de quitarme de encima el extraño escalofrío que me recorría la espalda—, yo diría que los gatos se pelean a zarpazos constantemente.

Ella estaba susurrando y algo en su manera de mirar por encima de mi hombro me puso nerviosa.

—No había ningún indicio de zarpazos —respondió—. Estaban… Los habían cortado, Adelaide. Los rajaron con un cuchillo y los dejaron morir agonizando de esa manera.

Su voz se quebró al pronunciar la última palabra y por segunda vez pensé que se iba a desmayar. Entonces cogí una silla y me senté frente a ella.

—Será mejor que me lo cuentes todo desde el principio —dije.

Nada evidenciaba mejor el estado al que había quedado reducida Ella que la docilidad con que aceptó mi sugerencia. Por norma general basta darle cualquier consejo para que haga justo lo contrario.

—¿Qué sabes de Thomas Canby y de su esposa? —preguntó con voz aún trémula.

—Sé lo mismo que todo el mundo —respondí abruptamente—. Que Thomas Canby empezó sin nada y amasó una fortuna.

—¿Sabías que su única hija murió el año pasado?

—Eso he oído esta tarde. Era muy joven para morir.

Ella se estremeció.

—No es solo que muriera, Adelaide.

Yo la miré fijamente.

—No es propio de ti andarte por las ramas, Ella —dije—. Por amor de Dios, ¿qué sucede?

—Ojalá lo supiera —respondió Ella tragando saliva como quien contiene un sollozo—. En cualquier caso, Gloria Canby se suicidó, Adelaide.

—¡Se suicidó! —exclamé—. ¡Una jovencita con toda la vida por delante!

—Se cortó las venas a la altura de las muñecas con una cuchilla de afeitar.

—¡Cielo santo!

—Estaba prácticamente muerta cuando la encontraron.

—Debe de haber sido terrible para su madre —murmuré—. Recuerdo su dedicación hacia la niña cuando se alojaron aquí, en el Hotel Lebeau, hace veinte años.

Ella me miró de un modo que me sobresaltó.

—Dicen que la devoción de Dora Canby por su hija era casi una obsesión —susurró mirando de nuevo por encima de mi hombro, aunque la puerta estaba cerrada.

—¿Qué te preocupa, Ella? —pregunté en tono autoritario.

Sus labios temblaban literalmente.

—Los muertos no vuelven, ¿verdad, Adelaide?

—¡Estás loca! —exclamé.

—Empiezo a pensar que sí —dijo Ella cansada, y entonces se levantó, se acercó a la cómoda, sacó un periódico doblado de uno de sus cajones y me lo entregó.

—Me lo consiguió un viejo vendedor de periódicos —explicó—. Se publicó tras la muerte de Gloria Canby.

El titular ocupaba todo el ancho de la página. «GLORIA CANBY, HIJA DEL MAGNATE DE LA ELECTRICIDAD, SE SUICIDA», anunciaba. Había una fotografía borrosa, como en la mayoría de los recortes de periódico, pero sus rasgos se apreciaban bastante bien.

—¡No hace ni cinco minutos que vi a esa joven en la escalera! —grité agradecida por estar sentada.

Ella sacudió la cabeza.

—Esa era Sheila Kelly.

—¿Sheila Kelly?

—El parecido es notable —respondió Ella—, pero eso no es lo más extraño del asunto.

—Déjate de acertijos, Ella Trotter —dije con tanta severidad como pude.

—Lo más espantoso —susurró Ella— es que Sheila Kelly se parece más ahora a esa terrible muchacha que hace una semana, más que esta mañana incluso.

—¿Qué terrible muchacha?

Ella inspiró profundamente.

—Gloria Canby era una persona muy desagradable, Adelaide. Al parecer, nunca fue normal —se estremeció—. Dicen incluso que cuando era niña solía arrancarles las alas a las mariposas y clavarles alfileres a los cachorros solo para… para verlos sufrir. Y una vez, cuando solo tenía diez años, destripó a un gatito.

Resonó otro trueno, tan cerca que pegué un respingo. Ella se inclinó para acercarse más a mí y de nuevo bajó la voz. Tuve que agacharme para oírla.

—Gloria Canby se mató porque su padre estaba a punto de ingresarla en un psiquiátrico, o eso pensaba ella —susurró.

—¡Un psiquiátrico!

—Ella… intentó matarlo.

—¡A su propio padre!

—Intentó envenenarlo, o eso dicen, aunque se hizo todo lo posible para silenciarlo.

—¡Esa chica estaba loca!

—Por supuesto —respondió Ella—. Por eso iba a encerrarla su padre.

—¿Pero antes de que pudiera hacerlo ella se mató?

De repente me sorprendí mirando por encima de mi hombro, como si fuera contagioso.

—¡Pobre Dora Canby! —dije suspirando.

—Pero justo ahí está el problema —continuó Ella—. Dora Canby nunca se dio cuenta de que la muchacha no estaba… no estaba bien. Al parecer se negaba a ver todas las evidencias. Ya sabes lo testarudamente idiotas y ciegas que suelen ser las madres permisivas con hijas problemáticas.

—Lo sé —admití sombríamente, pensando en más de una situación parecida que había tenido ocasión de presenciar.

—Supongo que su marido la protegió de la verdad en la medida de lo posible —siguió diciendo Ella—, lo cual hace aún más terrible la actual situación.

—¿Cuál es la actual situación, Ella? —pregunté con aspereza—. ¿Cuándo vas a dejar de balbucear?

—Creo que fue pura casualidad que Sheila Kelly y el profesor se cruzaran en el camino de Dora Canby —murmuró Ella sin prestarme atención—, o puede que no.

—¿Qué profesor? ¿Y quién es Sheila Kelly? —pregunté malhumorada.

—El profesor Thaddeus Matthews es un fraude de la peor ralea, de eso estoy convencida, el resto puedes imaginarlo tú misma —replicó Ella—. Dice ser un espiritista, un médium que transmite mensajes del más allá y esa clase de cosas. Basta verlo para saber que el único espíritu que conoce es el del licor. Y eso es lo que lo hace todo tanto más inexplicable.

—¿A qué todo te refieres, Ella? —pregunté tratando de ser paciente, un don que he de reconocer que nunca me ha sobrado.

—Ya te lo he dicho —respondió Ella, aunque no lo había hecho—. El profesor ha estado celebrando sesiones de espiritismo para Dora Canby. La chica, Sheila Kelly, es su secuaz, su médium o como quieras llamarla. El objetivo era ponerse en contacto con la hija muerta de Dora Canby, como puedes suponer.

Yo hice una mueca.

—Si no recuerdo mal a la señora Canby, parece la víctima perfecta para esa clase de estupideces.

Ella pareció aliviada.

—Es todo una estupidez. No puede ser otra cosa —dijo como si intentara convencerse a sí misma.

—Los muertos no regresan —dije ásperamente.

De repente cayó un relámpago, tan brillante que casi me cegó. Y la luz de la lámpara parpadeó violentamente sobre nuestras cabezas. Ella volvió a agarrarme el brazo.

—Ni siquiera un espíritu loco y perverso como Gloria Canby puede regresar para seguir haciendo maldades —susurró—. ¡Ni puedo ni quiero creerlo!

Yo la miré con incredulidad.

—¿Qué clase de paparruchas son esas? ¡Por supuesto que no pueden volver!

—Tú no has estado en esas sesiones, Adelaide. Te digo que hay algo. El aspecto de esa muchacha, cómo ha cambiado, incluso durante la semana que hace que la conozco… ¡y además lo de los gatos!

—¿Intentas decirme que…?

Ella me interrumpió.

—La chica está aterrada. Ayer por la tarde sufrió un ataque de histeria cuando encontró un canario en su habitación.

—¿Un canario?

—El canario de Dora Canby. Lo había estrangulado.

—¡Estrangulado! —gemí empezando a sentirme como un loro amaestrado.

—En vida de Gloria Canby —dijo Ella con voz temblorosa—, la señora Canby nunca se atrevió a tener ningún pájaro como mascota. Verás, su hija… tenía la manía de estrujarles el cuello.

Hice lo posible por aferrarme a mi cordura al tiempo que cogía a Ella por la muñeca izquierda.

—¿Qué tratas de decirme exactamente, Ella? —pregunté con la mayor seriedad—. ¿Que ese profesor charlatán y su secuaz, como la llamaste, han conseguido traer desde la tumba el infeliz espíritu de Gloria Canby?

Mi actitud tuvo un efecto benéfico en Ella, que de nuevo inspiró profundamente y por primera vez desde que había llegado me pareció ella misma.

—Es ridículo —dijo.

—¡Por supuesto!

—Evidentemente, no es más que un truco barato para sacarle dinero a Dora Canby.

—Eso es lo que parece —comenté, indignada.

—Prácticamente está manteniendo al profesor y a la muchacha.

—¡Esa mujer deber de haber perdido la razón!

—Oh, sin duda —asintió Ella, y luego frunció el ceño—. Aun así… —Otra vez estaba mirando por encima de su hombro, y afuera había empezado a llover a cántaros y aullaba un viento salvaje—. Yo estaba dispuesta a reírme de todo el asunto, Adelaide —dijo temblorosa—, pero ya ves que no me río.

Se aferró a mi brazo.

—Te digo que esa chica está aterrorizada y a veces también el profesor, o eso me ha parecido. Creo que empezaron con el clásico repertorio de trucos para la ocasión y entonces, entonces… —Se detuvo y me miró fijamente—. ¿Has oído decir alguna vez que los suicidas no pueden descansar en sus tumbas, Adelaide? —susurró.

—¡Y ahora también me dirás que crees en los vampiros! —respondí con mofa.

Ella se puso blanca.

—Ayer maté a un murciélago en esta misma habitación —anunció con voz sepulcral.

Me limité a mirarla sin pestañear.

—Sé que estoy hablando como una idiota —confesó—, pero… Supongamos, Adelaide, que ese profesor y la chica hubieran planeado aprovecharse de la credulidad de Dora Canby y entonces algo fuera de su control se aprovechara de su pretensión de traer de vuelta a la tierra el espíritu de Gloria Canby, y ahora… son incapaces de controlar la fuerza que han liberado.

—Si yo diera pábulo a algo semejante, sería más estúpida que Dora Canby —respondí levantándome rápidamente de la silla—. Los muertos no regresan, Ella. Métete eso en la cabeza. No sé qué está sucediendo en este mohoso caserón, pero, sea lo que sea, no es obra de los muertos vivientes, de eso sí puedes estar segura.

Yo estaba pensando en el cortafrío que Chet Keith había encontrado esa tarde en la ladera de la montaña y en la horquilla anaranjada que había justo al lado.

Ella me dio unas palmaditas en el brazo.

—No sabes cuánto me alegra que estés aquí —dijo con voz ronca.

Lo cierto es que me emocionó, y con lo mal que se me da expresar mis emociones más delicadas, estaba pensando qué decir cuando empezaron a aporrear la puerta.

—¡Señora Trotter! ¡Señora Trotter! —gritaron con voz nerviosa—. ¡Déjeme entrar!

—Es Judy Oliver, la sobrina de la señora Canby —murmuró Ella, y abrió la puerta.

Cuando la joven entró estaba demasiado alterada para reparar en mi presencia. Era una muchacha menuda y delgada, de pelo negro corto con flequillo y ojos marrones, que en esos momentos me parecieron enormes.

—¡El tío Thomas estuvo a punto de morir esta tarde! —gritó casi sin aliento—. De no ser porque Jay se ha visto obligado a reducir la velocidad para adelantar al autobús, su coche habría caído por el precipicio. Oh, señora Trotter, ¿qué significa todo esto? ¿Qué puede ser?

A la muchacha le castañeteaban los dientes y por segunda vez Ella se acercó dando tumbos a una silla y se sentó. Yo miré fijamente a una y después a la otra, y Ella hizo un débil gesto en mi dirección.

—Judy, esta es mi amiga Adelaide Adams —dijo, y la joven se volvió abruptamente hacia mí tratando de recuperar el aliento.

—¿La que iba a traer el libro? —balbuceó.

Yo asentí y Judy Oliver intentó calmarse de nuevo.

—Tiene que haber alguna explicación —dijo tartamudeando.

Parecía necesitar desesperadamente que alguien la tranquilizara.

—Por supuesto que hay una explicación —dije, aunque no tenía la menor idea de cuál podía ser.

Ella inspiró profundamente.