Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ediciones Akal

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Anverso

- Sprache: Spanisch

El 12 de abril de 1931 se celebraron unas elecciones municipales en España que cambiarían el curso de nuestra historia. No se trataba de un plebiscito sobre el régimen, tampoco de unas elecciones generales que decidiesen la suerte de un parlamento, ni de unas elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Cómo fue posible que unas elecciones municipales abocaran al cambio de un régimen secular y aparentemente tan sólido como la monarquía borbónica?El Germinal español enmarca el contexto histórico en el que se celebraron dichos comicios y revisa cuál fue su resultado con todo detalle, claves para comprender la proclamación de la Segunda República. El autor relata cómo en las grandes urbes, y en muchas no tan grandes, un amplio movimiento liberal interclasista, liderado por las elites culturales del país, pedía democracia y cómo, tras aquellos comicios, la multitud invadió las calles, promoviendo una auténtica fiesta popular jamás presenciada en España. El régimen, roto e incapaz de gestionar la crisis, optó por pactar un final de trayecto. Era 14 de abril. Era 24 de Germinal.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 1047

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Akal / Anverso

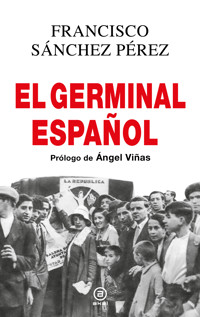

Francisco Sánchez Pérez

El germinal español

Las elecciones que trajeron la Segunda República

Prólogo de Ángel Viñas

El 12 de abril de 1931 se celebraron unas elecciones municipales en España que cambiarían el curso de nuestra historia. No se trataba de un plebiscito sobre el régimen, tampoco de unas elecciones generales que decidiesen la suerte de un parlamento, ni de unas elecciones a Cortes Constituyentes. ¿Cómo fue posible que unas elecciones municipales abocaran al cambio de un régimen secular y aparentemente tan sólido como la monarquía borbónica?

El Germinal español enmarca el contexto histórico en el que se celebraron dichos comicios y revisa cuál fue su resultado con todo detalle, claves para comprender la proclamación de la Segunda República. El autor relata cómo en las grandes urbes, y en muchas no tan grandes, un amplio movimiento liberal interclasista, liderado por las elites culturales del país, pedía democracia y cómo, tras aquellos comicios, la multitud invadió las calles, promoviendo una auténtica fiesta popular jamás presenciada en España. El régimen, roto e incapaz de gestionar la crisis, optó por pactar un final de trayecto. Era 14 de abril. Era 24 de Germinal.

«Sánchez Pérez reconstruye los meses de vértigo previos a la proclamación de la Segunda República. Es un estudio imprescindible para comprender las pautas de modernidad social y política que supuso la República». Eduardo González Calleja

«Con prosa diáfana y probado rigor, esta obra nos desvela los entresijos de una sociedad en cambio, en la que unas pujantes fuerzas políticas lograron el respaldo electoral necesario para dar inicio a una nueva etapa histórica». Teresa María Ortega López

«Las aportaciones sobre los movimientos sociales en el mundo urbano de Francisco Sánchez Pérez, consumado especialista de las transformaciones del primer tercio del siglo XX y de la Segunda República, son imprescindibles». Ángel Bahamonde

«Francisco Sánchez Pérez ha deseado que prologue esta nueva muestra de su afán y talante investigadores. Ha sido inútil que me resistiera: es un libro de referencia indispensable». Ángel Viñas

Francisco Sánchez Pérez es doctor en Historia Contemporánea con Premio Extraordinario por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid. Sus investigaciones se han centrado en la historia de los movimientos sociales y políticos, del reinado de Alfonso XIII, la Segunda República y la Guerra Civil, y de la historia urbana y de Madrid en el siglo XX.

Entre las obras recientes de las que es autor o en las que ha colaborado se pueden reseñar Las dos repúblicas en España (2018), La sociedad urbana en el Madrid contemporáneo (2018), Anatomía de una crisis. 1917 y los españoles (2017), Luces y sombras del 14 de abril. La historiografía sobre la Segunda República española (2017), La Segunda República española (2015), La España del siglo XX. Síntesis y materiales para su estudio (coord., 2015) o Los mitos del 18 de julio (coord., 2013).

Diseño de interior y cubierta

RAG

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota editorial:

Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Francisco Sánchez Pérez, 2023

© Ediciones Akal, S. A., 2023

para lengua española

Sector Foresta, 1

28760 Tres Cantos

Madrid - España

Tel.: 918 061 996

Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-5384-2

A las hermanas Martín Callejo, madrileñas y modistas, y a toda esa gente anónima que protagoniza estas páginas y puso toda su ilusión y alegría de vivir al servicio de un día de abril. He intentado haceros justicia.

A todas las historiadoras e historiadores que han estudiado estas elecciones a nivel local, quemando horas de sus vidas, y sin l@s cuales esta obra habría sido imposible. Y a l@s que no he podido consultar por desconocimiento. Lo siento, compañer@s, ya no me daba la vida.

La democracia de masas irrumpe en España

Ángel Viñas

Para la gran derecha española, la sustitución de la monarquía alfonsina, en 1931, por la Segunda República de nuestra historia fue un golpe que nunca ha digerido, desde aquellos momentos hasta la más rabiosa actualidad. Francisco Sánchez Pérez, bajo cuya dirección y guía se publicó en 2013 una obra colectiva titulada Los mitos del 18 de julio, en la que me cupo el honor de participar, ha deseado que prologue esta nueva muestra de su afán y talante investigadores. Ha sido inútil que me resistiera. Personalmente no he investigado en el tema del presente libro, pero no me deja indiferente y, además, al leer el manuscrito he aprendido mucho de él.

En la actualidad estamos ya muy lejos de aquellos años de la Transición en la que algunos autores (pienso en Javier Tusell en 1977 y en Shlomo Ben-Ami al año siguiente en su tesis doctoral publicada en inglés) empezaron a aportar datos significativos. Ambos coincidieron (el segundo con mayor amplitud que el primero) en un mismo diagnóstico: el advenimiento de la República se produjo por la vía de un plebiscito no declarado como tal, pero al que respondió una parte mayoritaria del pueblo español que lo expresó por la vía de elecciones municipales el 12 de abril de 1931.

Desde entonces los trabajos de nuevas generaciones de historiadores y de politólogos han aportado numerosos datos empíricos que han puesto de relieve el comportamiento electoral de los españoles de aquel tiempo en numerosas provincias, ciudades mayores y menores e incluso pueblos, con especial atención a las características del curioso sistema electoral entonces vigente.

Nunca hay que olvidar que tal sistema estaba designado para obtener mayorías parlamentarias que apoyasen el sistema surgido en la Restauración, con un turno de partidos y las apariencias democráticas aceptables en la época. España, ciertamente, no fue un caso aislado en la Europa de entonces en «disfrutar» de un sistema que hoy parece absolutamente rechazable. Pero es el que había.

Tampoco serían aceptables en otros países, consolidados democráticamente en la actualidad, los sistemas electorales de que entonces gozaban. Democracia hoy tiene un sentido y un contenido muy distintos de los que existían, por ejemplo, en faros señeros de la entonces modernidad como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Bélgica y muchos otros casos europeos. El concepto de democracia tiene una historia y una plasmación un tanto turbulentas. Sin embargo, no en todos los países mencionados se daban las condiciones estructurales que dominaban en España: relativo retraso económico, pobre desarrollo social, disparidades extremas de renta, peso de una inaceptable distribución de la riqueza, analfabetismo y, en gran medida, un problema secular de acceso a la propiedad de la tierra.

A ello se añade una evolución política un tanto sui generis. El sistema de oligarquía y caciquismo tan denunciado desde principios de siglo y el peso de un ejército destinado a conquistar «gloria inmortal» en tierras norafricanas mientras ejercía de tropa pretoriana para el mantenimiento de la paz social terminaron por llevar a la ruptura constitucional de 1923, consentida por su majestad el rey. La dictadura primorriverista que apareció en el horizonte tuvo otros ejemplos en Europa, sí, pero no tardó en agotar su escasa cuota de «legitimidad».

El autor de esta obra empieza su análisis de la evolución española tras un capítulo introductorio en el que destaca la naturaleza hasta cierto punto dual de la situación política y social, contraponiendo los casos de los vibrantes centros urbanos, más abiertos a la modernidad, y la inmensa amplitud de las zonas rurales o ruralizadas, con modos de comportamiento político y, sobre todo, electoral fijados desde principios de siglo.

Lo hace basándose en una multitud de trabajos disponibles que prácticamente no han dejado sin alumbrar recodo alguno de la sociedad y de la geografía españolas antes de abordar un estudio detallado de las controversias políticas que se desarrollaron tras la dimisión del dictador general Primo de Rivera a lo largo de los Gobiernos Berenguer y Aznar (por breves semanas). Tiene la ventaja sobre Ben-Ami y Tusell de que ambos partieron de casi cero a la hora de apoyar sus afirmaciones sobre datos empíricos en tanto que Sánchez Pérez analiza y disecciona una multitud de investigaciones previas, que se acerca a ellos con la visión del historiador político y social, y con un conocimiento exhaustivo de la conflictividad global del periodo. Todo ello le sirve para encuadrar adecuadamente las memorias de numerosos protagonistas del mismo, revelar sus fallos y sus sesgos y resituarlas en un conocimiento más amplio de la evolución de los acontecimientos.

De entrada, Sánchez Pérez subraya que hoy es difícil sostener que la dictadura del general Primo de Rivera finalizara por un complot, por revolución izquierdista o por una acción política generalizada. Finalizó por un frente de oposición interclasista con un neto liderazgo de las clases medias y altas, urbanas e ilustradas, que fueron una de las consecuencias de los profundos cambios sociales sobrevenidos previamente.

Al romperse en 1923 el pacto constitucional (el pecado nefando de Alfonso XIII) y no reponerse los derechos políticos y civiles de él derivados ni existir ya la posibilidad de llegar a un parlamento electo, la legitimidad (crecientemente erosionada) de la fuente del poder quedó exclusivamente radicada en la corona. Mala cosa. El rey no se atrevió a promover reformas de calado, sin duda difíciles para él cuando no peligrosas, y el sistema pasó unos años trampeando sin poder optar por un rumbo determinado. En estas condiciones los partidos políticos dinásticos ya no servían y el Gobierno Berenguer optó por la vía menos proclive a buscar una solución, como si nada hubiese cambiado en los siete años precedentes. La excusa fue el supuesto peligro de una «revolución» (la derecha reanudó su caracterización de «comunista») mientras aglutinaba la defensa en torno a los medios clericales y la represión policial, que no tardó en pasar a manos de un general de brigada posteriormente famoso, Emilio Mola. Pintó maneras.

No conozco en la literatura española reciente ninguna obra que haya seguido con tanta minuciosidad y con tanto empeño las mil y una tácticas aplicadas desde el poder y sufridas, o esquivadas, por una oposición creciente como la que nos ha dado Sánchez Pérez. Que yo sepa, no se ha dejado en el tintero ningún giro o recoveco de importancia. Ha alumbrado en detalle la génesis de la creación de una oposición en expansión, la subsecuente aparición de una alternativa republicano-socialista, los orígenes y desarrollo del Pacto de San Sebastián, la sublevación de Jaca (quizá uno de los puntos clave de la obra, no en vano tengo fijadas en mi memoria la cancioncilla que entonces aprendió en el colegio Carmen de Zulueta –«la República ha venido del brazo de un capitán. Niñas, cantemos en coro viva el capitán Galán»), las revueltas estudiantiles (que en Madrid se centraron en el barrio de Atocha en que vivían mis padres) y el desesperado juego de los prohombres monárquicos por salvar los muebles.

El autor es muy escrupuloso: subraya una y otra vez los numerosos indicios que ilustran cómo para los monárquicos, inasequibles al desaliento, las elecciones municipales de 1931 terminaron convirtiéndose en un plebiscito. La realidad se impuso a sus concepciones «administrativistas» de que lo que estaba en juego era exclusivamente el poder local. No vieron contradicción alguna con su presentación de las mismas como una encrucijada en que estaba en juego, nada menos, que el ser o no ser de España. No serían una mera confrontación entre monarquía y república: se trataba de civilización frente a barbarie. En numerosos comentarios de prensa, cuidadosamente seleccionados por Sánchez Pérez por su representatividad, se planteó la encrucijada entre la religión, la patria, el orden y el pueblo frente a las amenazas mortales a la familia, como ya había pasado en Rusia. De ganar los republicanos, se produciría nada menos que la quiebra nacional. Era preciso, en último término, defender la paz social (!!!), la religión, la propiedad, el trabajo frente a la revolución, es decir, el caos social, el bolchevismo, la persecución religiosa, el laicismo, la anarquía, la guerra civil, la violencia y la miseria. En una palabra, había que elegir entre Roma o Moscú. Entre la revolución o la antirrevolución. Una república abriría el paso al comunismo. Si se perdían las elecciones «no quedará ya otro recurso que el sangriento de la guerra civil». Estas lindezas abundaron a lo largo y a lo ancho de la geografía patria.

Sería fácil enlazar esta sobreactuada propaganda con la seguida durante los años republicanos, no solo en medios periodísticos sino, como servidor ha hecho, en las hojas volanderas que no tardarían demasiado en aparecer en los cuarteles y domicilios de jefes y oficiales del Ejército. Por lo demás, también serían el señuelo con que las derechas ya insurgentes se batieron en la guerra civil (que nadie sino ellas querían) y que pesaron como una losa sobre las mentes de los españoles en los «gloriosos» años de la dictadura. (Algunos dirán, con razón, que incluso en ciertos medios de derecha hoy en día, debidamente actualizados).

El repaso provincial, regional y nacional que Sánchez Pérez hace de cerca de una cincuentena de cabeceras es, pues, algo más que bienvenido. Sería absurdo desconocer que hubo de tener efectos, en particular en aquellas provincias y ciudades en las que el voto podía expresarse con libertad. Casi siempre en ciudades, mayores y menores, pero fuera de los pueblos y villorrios sometidos a la no votación, por imperativo legal desde principios de siglo. La contraposición ciudad-campo fue uno de los resortes que guiaron la evolución política con el triunfo, a veces avasallador, de numerosos ejemplos en la primera categoría.

Así, pues, el historiador se pregunta: ¿por qué se sigue dando vueltas a los resultados del 12 de abril al día de hoy, particularmente entre los medios y autores más conservadores?; ¿por qué se continúa considerando polémico lo que sucedió? Las respuestas ya las dio Tusell en los albores de la Transición. No en vano durante los años republicanos y franquistas la victoria republicana no había dejado nunca de ponerse en cuestión.

Permítaseme incrustar aquí una anécdota que he mencionado en uno de mis libros publicado en 2011. Todos los profesores se jubilan. También el incombustible Ricardo de la Cierva. En algún momento, que ahora no recuerdo, dio una especie de lección magistral que se emitió por televisión el 14 de agosto de 2008[1]. Era una sarta de estupideces rayanas en el delirio y, entre ellas, si no me equivoco, mencionó como problema fundamental de la Historia de España la negación, evidentemente por las izquierdas, de la ilegitimidad de la República. En una versión revisada y ampliada de aquel libro en 2012 (no hay historia ni historiadores definitivos) la «clase» había desaparecido. Ello no impide que el mito se mantenga.

Es difícil discrepar de las conclusiones de Sánchez Pérez: en los medios de comunicación, en particular en la presente era de la comunicación digital y de la transmisión inmediata y generalizada de bulos, camelos, historietas y simples mentiras, la ocasional afirmación de que no se sabe en realidad quién ganó las elecciones de 1931 pertenece al reino de la fantasía.

Aquella ronda electoral permitió a la mayoría, particularmente en el medio urbano, poder empezar a decidir sobre el futuro destino de España. En condiciones de democracia que la monarquía ni por asomo jamás había garantizado. Incluso los perdedores aceptaron el veredicto de las urnas.

Otra cosa es que el mismo día de la proclamación de la República ya empezara a urdirse la tela de araña por la que se movió la conspiración y que llevó, casi sin solución de continuidad, a la Sanjurjada y al aseguramiento del apoyo fascista. ¿Para qué? Para dar otro golpe con mejor suerte. Es esto lo que la derecha ha sabido ocultar, distorsionar y encubrir bajo el espantapájaros de una supuesta revolución comunista (en la actualidad, largocaballerista) que hubiese llevado a la «sovietización» de la patria.

Pues no.

[1] Una parte de su exposición puede verse en [http://www.youtube.com/watch? v=h4kElAia-R0].

Agradecimientos

Escribir un libro de esta envergadura supone incontables horas de trabajo, la mayoría de las veces muy solitario, y abundan los momentos de desánimo y de querer tirar la toalla a toda costa. Estos agradecimientos son a quienes impidieron de una forma u otra que esto sucediera. A Ana y Violeta, que han tenido que sufrir en particular todo el trabajo y los momentos de mal humor del que esto escribe, pagándolo con risas y buenos ratos. A Ángel Bahamonde, que tiene la culpa de que yo me haya dedicado a esto. A la Universidad Carlos III de Madrid, que me lo ha permitido. A mis compañer@s del Departamento de Historia, Geografía y Arte, que me llevan aguantando tanto tiempo, y en particular a l@s del área de Historia Contemporánea, por todas sus sugerencias profesionales y vitales. Y en ella en particular agradecer los sabios consejos de Eduardo González Calleja y en al apartado fotográfico los de Beatriz de las Heras. A Ángel Viñas y a Teresa Ortega por leerse el manuscrito y hacer sugerencias para mejorarlo. El profesor Viñas en particular tuvo que encontrar tiempo para escribir el prólogo entre sus mil ocupaciones y a riesgo de su salud. A Alejandro Rodríguez, de la editorial Akal, por la extrema amabilidad e infinita paciencia que ha tenido conmigo y mis continuas largas. A mis alumn@s, sobre todo a l@s que hacen preguntas inteligentes que te obligan a replantearte cuestiones. Dar las gracias a la eficiencia, amabilidad y rapidez extrema del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. También me gustaría agradecer su colaboración y comprensión a los y las trabajadores/as de la Biblioteca Nacional, que ha estado literalmente años con servicios disminuidos, y en particular a l@s de la cafetería y la limpieza, a l@s que dejó sin pagar varios meses una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme, y no sé si en el momento que esto escribo habrán cobrado ya lo que se les debe. Y mi más profundo agradecimiento a quien inventó las calculadoras. Por último, explicar que este libro ha sido posible por no tener que pasar revisión por pares o evaluaciones de proyectos de investigación; de haber sido así nunca habría visto la luz.

Paco Sánchez Pérez,29 de marzo de 2023

El significado del 12 de abril: el 22 de Germinal

Germinal es el mes del calendario revolucionario francés que se impuso en Francia en 1793 y que ligaba el principio del tiempo mensurable a un año I, que coincidía con el advenimiento de la Primera República francesa, a partir de septiembre de 1792. Mes primaveral, germen y semilla, mes del despertar de la naturaleza, del renacer de la vida, del dejar atrás el invierno del descontento. Vendría a abarcar aproximadamente las fechas del 20-21 de marzo al 19-20 de abril del actual calendario gregoriano. Es decir, que el 12 de abril vendría a coincidir con el 22 de Germinal. Y lo que ocurrió ese día y en particular los siguientes con la proclamación de la Segunda República, cuando millares de personas celebraron con todo tipo de festejos que ya había comenzado el «renacer» o «despertar» de la nación, reafirman esta singular coincidencia histórica. La gente cantaba, entre otras cosas, La Marsellesa, la más conocida por grandes y chicos, un himno republicano adoptado oficialmente en Francia en 1795 pero compuesto hacia 1792. Las cintas, bandas y banderas tricolores que las personas lucían en la ropa y las solapas o que se izaron de inmediato en lo alto de los edificios más emblemáticos entroncaban con la misma tradición revolucionaria (aunque la tricolor se adoptó ya antes de la república en Francia en 1789, cuando todavía se consideraba que el rey colaboraría con la nation). Las jóvenes, en particular, se tocaban con gorros frigios hechos de tela o papel a la imagen de «la Mariana», en la imagen sublime del cuadro de La liberté guidant le peuple de Delacroix. O en la menos sublime que usara Galdós, en sus Episodios Nacionales, muy leídos ya por entonces entre las clases medias, a la hora de hablar de la musa de la historia (doña Mariana o Mariclío). Figura que irrumpe de gala durante la Primera República (que ya Galdós llama así), pero que decide abandonar el país de inmediato cuando regresan los Borbones en 1875, «los tiempos bobos, los tiempos de mi ociosidad y de vuestra laxitud enfermiza […], años y lustros de atonía, de lenta parálisis, que os llevarán a la consunción y a la muerte»[1]. Ahora los Borbones se marchaban y doña Mariana podía regresar. El día de la toma de la Bastilla (en 1789) y fiesta nacional francesa, el 14 de julio, sería también precisamente el día en que se inaugurarían solemnemente las Cortes Constituyentes republicanas de 1931.

Este Germinal, que tanto eco aparente se hacía de la Revolución francesa, fue pronto bautizado desde el propio Gobierno provisional en sus mismos documentos oficiales: «alzamiento nacional contra la tiranía»[2] (Niceto Alcalá-Zamora), «Revolución de abril»[3] (Manuel Azaña) o «Revolución del 14 de abril»[4] (Santiago Casares Quiroga). En una obra se le ha llamado «Revolución elegante»[5]. No corresponde aquí dilucidar si lo que pasó entre el 12 y el 14 de abril fue una revolución o no, debate inacabable e inacabado. Sí es cierto que fue un cambio político con el suficiente calado como para tener implicaciones revolucionarias, y así fueron vistas por los contemporáneos, tanto por los que festejaban como por los que no, tanto por los que consideraban que solo era un primer paso hacia otra revolución más ambiciosa, como los que ya habían tenido más que suficiente y querían que se volviese a la situación anterior. Este cambio se produjo de una forma bastante brusca e incluso inesperada, sin lo que podríamos llamar una «transición pactada». Un «comité revolucionario» que estaba al frente de la oposición política (y del que buena parte había pasado hacía poco más de un mes por prisión y por los juzgados), pasó a ser el Gobierno mismo del país en el espacio de unas horas, poco menos que tomando posesión del Ministerio de Gobernación (lo que hoy sería Interior) en la Puerta del Sol sin haber sido invitados[6]. La llegada de la democracia al país, tras siete años de dictadura y otro de «dictablanda» (como se motejó al Gobierno Berenguer de enero de 1930 a febrero de 1931)[7], con una Constitución suspendida pero no sustituida por otra, venía acompañada de un programa reformista bastante ambicioso, lo que ya era un hecho bastante revolucionario para la España de la época. Pero su característico advenimiento vino de la mano de unas prosaicas e incruentas elecciones municipales, en lugar de las de una violenta insurrección armada, que es lo que entonces (y aún para muchas personas ahora) se consideraba una «revolución»[8]. Algo que de alguna forma ya se había intentado hacía unos meses con escaso éxito.

Téngase en cuenta que las elecciones municipales en España eran consideradas hasta entonces un tipo de comicios básicamente administrativos, porque ni siquiera eran determinantes para cambiar a los alcaldes de las grandes ciudades, función que recaía en los gobernadores civiles, reemplazados a su vez constantemente por el gobierno de turno. A los de Madrid y Barcelona se les llamaba alcaldes de Real Orden por este motivo. Solo en los 31 años anteriores a la llegada de la república hubo 36 alcaldes diferentes en Madrid, por poner un ejemplo que conozco bien. Hubo más alcaldes que elecciones. Esto es aún más sangrante si se tiene en cuenta que las últimas elecciones municipales en España habían sido en 1922 para la renovación (y solo parcial) de los ayuntamientos. Es decir, que entre 1922 y 1931 había habido nueve años sin elecciones municipales. Esto ya dará al lector una pista sobre su trascendencia como consulta. Los gobernadores civiles sustituían a los alcaldes de cualquier localidad con total discrecionalidad. De este vicio, si se quiere centralista o, peor aún, partidista, no se libraría la Segunda República, ni mucho menos. No se borra casi un siglo de historia de un plumazo[9]. En las pequeñas localidades (y algunas no tan pequeñas), por el contrario, podía una misma persona, familia o clientela local eternizarse al frente del Ayuntamiento, porque ni siquiera había necesidad de elecciones para determinar el equipo municipal, y con él el alcalde, merced a la peculiar ley electoral de la época, que se remontaba a 1907 (y antes a 1878), y sobre la que hablaremos en esta obra. Este vicio sí lo hizo desaparecer la república, pero solo en parte, porque por distintas razones, que aquí no vienen al caso, incluida la propia brevedad del régimen, finalmente no hubo elecciones municipales en toda España desde el 12 de abril de 1931 hasta 1979. Solo las hubo en algunas localidades y territorios, y por razones muy específicas (ayuntamientos donde se consideró que había que repetir las elecciones del 12 de abril o donde directamente no había habido elecciones el 12 de abril; municipales catalanas). La España de la época no pasó con éxito la prueba de la auténtica democracia local, en el sentido de desvincular el Ayuntamiento del Gobierno del Estado.

Esto indica, sin embargo, que el control del poder municipal sí era muy importante no solo para los notables locales y sus intereses, sino también para el control del territorio y la gobernabilidad del Estado, evidentemente, y esto luego se reflejaba en la manipulación desde los grupos parlamentarios de las elecciones a Cortes, o así había sido mientras las había habido (hasta 1923). Y esto era decisivo para que el Gobierno (que era un apéndice de la soberanía regia) controlase al parlamento (la soberanía nacional), y no a la inversa, obsesión de todos los ejecutivos desde hacía décadas.

Con más motivo, y en el contexto que hemos señalado, puede resultar extraño que una dinastía que llevaba más de dos siglos en el trono (aunque con discontinuidades e importantes sobresaltos) dejase de reinar por el resultado de unas elecciones de este tipo. Casi todos los cambios de régimen en la Europa de entreguerras no habían tenido mucho que ver con elecciones, por no hablar de elecciones locales. De hecho, algunos de estos cambios de régimen lo que habían procedido es a anular las elecciones libres a la mayor rapidez posible. Tampoco habían sido procesos incruentos; en absoluto. Desde 1917 había habido revoluciones en los territorios que habían ocupado los antiguos Imperios austrohúngaro, alemán, ruso y otomano, que se habían derrumbado, y, a continuación de dichas rebeliones, se habían sucedido las militaradas, nuevas revueltas o golpes de Estado, con mayor o menor éxito (con la honorable excepción de Checoslovaquia, que prácticamente se mantuvo impertérrita hasta que se la repartieron sus vecinos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial). También había habido este tipo de golpes de Estado o similares, fuera de estos cuatro Imperios, en Portugal, Italia, Yugoslavia, Grecia, Rumania y Finlandia. A la altura de 1931 a las democracias alemana y austriaca les quedaba solo un par de años de vida; poco después llegó también otra dictadura a Grecia, más dura que las anteriores que ya había sufrido el país. España no era una excepción, pues precisamente en 1930-1931 estaba saliendo de una dictadura de siete años, desde que el general Miguel Primo de Rivera se hiciese con el poder en septiembre de 1923; luego vendría otra dictadura, mucho más larga, la del general Franco, que empezó en octubre de 1936 (no en 1939, como muchos persisten en afirmar). La república, vista en la larga y ventajista perspectiva que tenemos desde la actualidad, parece por consiguiente solo un breve paréntesis democrático, en un contexto internacional básicamente hostil. Esto tuvo mucho que ver después también con el desenlace de la Guerra Civil, sobre el que tanto se ha debatido. Los problemas de España eran muy compartidos por los países de nuestro entorno, en absoluto atávicos o endémicos de los habitantes de la piel de toro; algo que no por mucho repetido hay que seguir reiterando[10].

¿Entonces cómo es posible que unas rutinarias y poco decisivas elecciones municipales, procesos cuasiadministrativos que nunca son siquiera mencionados en esas tan vendidas «breves historias de la España contemporánea», pudieran provocar semejante tsunami, semejante fiesta «revolucionaria»? ¿Qué mariposa aleteó en Guadalajara, en Toledo o en Palencia, ciudades de las que se desconocía siquiera que tuvieran ningún tipo de movilización política propia, por no hablar de Calahorra, Antequera o Tomelloso, y provocó semejante ciclón que se llevó al rey por delante? Esta cuestión es la que esta obra quiere explicar.

Si se ha seguido el razonamiento hasta estos renglones, ya he ido dejando algunas pistas. Quedémonos de momento en lo básico: hacía mucho tiempo que no había elecciones en España, precisamente porque se salía de una dictadura bastante larga. Dictadura que se había configurado y desarrollado bajo los auspicios del monarca, quien, coincidiese en todo o solo en parte con los objetivos de Miguel Primo de Rivera, le había otorgado poderes prácticamente absolutos, vulnerando primero y suspendiendo después la Constitución de 1876, que es en la que descansaba su legitimidad y la de su dinastía, en un sistema liberal y parlamentario como el español. Desde 1923 y hasta 1931 la sociedad española había cambiado mucho. Ya explicaremos en qué dirección. Algunos alegan y han alegado (en particular en defensa del rey) que el dictador no tuvo mucha oposición cuando llegó; eso se escapa de los objetivos de este libro, pero es evidente que la situación no era la misma cuando se fue. Se trata de una tautología: de haber tenido muchos apoyos no se habría ido o le habría reemplazado alguien con las mismas pretensiones. El régimen (y el monarca) se encontraba en una encrucijada en 1930 entre volver a la casilla de salida, continuar la obra de Primo de Rivera (que no dejaba de tener sus poderosos partidarios) o cambiar completamente el sistema y avanzar hacia una democracia de masas, es decir, lo que no se había hecho entre 1917 y 1923. Esta encrucijada –o, si se prefiere, indefinición hamletiana– se prolongó más de la cuenta, como veremos aquí. De ella no se había salido ni mucho menos cuando se optó por convocar unas elecciones municipales, en lugar de unas generales, para que sirvieran de consulta nacional en toda regla; también contaremos por qué. La incertidumbre, dado el tiempo pasado desde los últimos comicios, era grande, pero al fin y al cabo solo eran unas elecciones municipales…

[1] B. Pérez Galdós, Cánovas, cap. XXVIII, p. 4750, en Episodios nacionales, tomo X, Madrid, Urbión-Hernando, 1979. Este personaje aparece con distintas apariencias, de acuerdo a lo que está pasando en ese momento en España, en sus cuatro últimos Episodios Nacionales escritos en 1910-1912, Amadeo I,La Primera República,De Cartago a Sagunto y Cánovas. En 1910 se había proclamado la República en Portugal.

[2] Decreto de Presidencia de 27 de abril de 1931, Gaceta de Madrid (en adelante GM), 28 de abril de 1931, p. 359.

[3] Decreto del Ministerio de Guerra de 22 de abril de 1931, GM, 23 de abril de 1931, p. 280.

[4] Decreto del Ministerio de Marina de 23 de abril de 1931, GM, 24 de abril de 1931, p. 298.

[5] R. Cruz Martínez, Una revolución elegante. España, 1931, Madrid, Alianza, 2014.

[6] «Ya están aquí esos señores», le contestó por teléfono un empleado del Ministerio al marqués de Hoyos, último ministro de Gobernación de Alfonso XIII, cuando pasadas las siete de la tarde del 14 de abril llamó al Ministerio desde palacio, donde se encontraba arreglando la salida del rey. «Y al preguntarle yo a quién se refería, me contestó: “El Comité revolucionario”». Su opinión es que les dejó entrar en el edificio la propia guardia civil. J. M.ª Hoyos y Vinent, Mi testimonio, Madrid, Afrodisio Aguado, 1962, p. 168.

[7] Independientemente de quién acuñara realmente el término, su difusión por la puerta grande la escenificó Luis Bagaría en una de sus viñetas satíricas, «Dicta», en El Sol, 12 de marzo de 1930, p. 1. Un microperiodista le pregunta a un imponente generalote: «Mira, señor militar: unos dicen que antes era dictadura y ahora dictablanda… Dicta: ¿qué les debo contestar?».

[8] Como ejemplo, al intento de golpe de Estado de Sanjurjo en 1932 (la Sanjurjada) se le llama «revolución» hasta siete veces en la sentencia que lo juzgó, en J. Infante Miguel-Motta, «Sobre silencios y olvidos: la jurisprudencia del Tribunal Supremo con motivo de la Sanjurjada», Anuario de Historia del Derecho Español 74 (2004), pp. 500, 502, 535, 536 y 538.

[9] Sobre el irregular funcionamiento de los gobiernos civiles, J. Serrallonga i Urquidi, «El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939», Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea 7 (2007), disponible en [http://hispanianova.rediris.es/7/articulos/7a008.pdf].

[10] Sobre el panorama internacional de los años treinta, remito a lo que escribí en «El panorama político en su contexto europeo», en E. González Calleja, F. Cobo Romero, A. Martínez Rus y F. Sánchez Pérez, La Segunda República española, Barcelona, Pasado & Presente, 2015, pp. 357-370.

1. De la Gran Vía al bocio endémico: la España de los años veinte

LOS FELICES AÑOS VEINTE Y SUS LÍMITES

Es imposible entender lo que sucedió en esos días decisivos de abril de 1931 sin hacer un balance de lo que supuso la década precedente a nivel socioeconómico y sociocultural, la década conocida como «los felices años veinte». La palabra, obviamente, es un tanto engañosa, porque la sociedad europea, y en particular la percepción de las elites sociales, no volvió a ser la que había sido en el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, la llamada Belle Époque, y en realidad se estaba incubando ya lo que sería la devastadora Gran Depresión de los años treinta. Pero si se la compara con la precedente Primera Guerra Mundial y la inmediata posguerra, Revolución rusa incluida (1914-1921), y con lo que sucedió a partir de 1929 –la mayor crisis económica y social que el mundo había conocido–, la ascensión del nazismo y las agresiones militares que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, obviamente es comprensible que estos años les parecieran «felices» a los contemporáneos.

En el caso de España, fueron la culminación de una época de crecimiento económico y modernización social y cultural clave que se extiende a lo largo del primer tercio del siglo XX, pero que se hizo particularmente visible en esa década. Como ese periodo vino a coincidir con el principio y el final de una dictadura militar, se hizo muy visible socialmente que la España de 1923 no era la de 1930-1931, cuando parecía que España debía recoger el fruto político del cambio social y cultural acumulado en esos años. El desfase entre esta modernización social y cultural acelerada en los años veinte y el régimen político de Primo de Rivera resulta tan llamativo que han sido numerosas las comparaciones con el desarrollismo y la dictadura franquista. De la misma manera en que España se modernizaba en los años sesenta y setenta mientras seguía presa de unas estructuras políticas que parecían más propias del periodo de entreguerras, los cambios de la década de los veinte, sobre todo en las ciudades, fueron dejando obsoleto el primorriverismo y con él la monarquía que lo amparaba: «La gran transformación del tejido social de los años veinte casi igualó, y en algunos aspectos superó, la experimentada durante el boom franquista»[1]. El problema es si estos procesos de cambio transformaron tan a fondo el campo español como lo hicieron los de esas décadas del franquismo. La respuesta evidente sería que no, aunque sí desde luego fueron suficientes para revolucionar las ciudades grandes, e incluso muchas medianas, y ahondar sobremanera la brecha entre estas y las áreas rurales.

Porque el problema evidente es que gran parte de estos cambios, que a veces en ciencias sociales se conocen como «modernización» o «advenimiento de la sociedad de masas», y que han conformado en gran medida el mundo de hoy, se hicieron particularmente visibles en las ciudades, particularmente las grandes –de más de un millón de habitantes– conocidas como metrópolis, hasta el punto de que el transporte subterráneo que las iba a caracterizar recibe en España el nombre de metropolitano (que inauguraba su primera línea en Madrid en octubre de 1919). Esto quiere decir que gran parte del campo, las áreas rurales y las pequeñas localidades, que entonces todavía concentraban una parte muy mayoritaria de la población, y que vivían directamente de la agricultura y la ganadería, no se modernizaron tanto –si es que lo hicieron en absoluto–. Y en este sentido los desfases sociales y, por tanto, los políticos existentes entre las grandes urbes y el campo español se intensificaron mucho en el primer tercio del siglo y se hicieron particularmente visibles el 12 de abril, y a continuación se encarnaron en gran parte de los problemas que tuvo que afrontar la república. La república simbolizaba en grado extremo la modernidad urbana, más laica e igualitaria, y el triunfo de las clases medias promotoras y beneficiarias de estos procesos, frente al atraso rural, ligado por el contrario a un mundo clientelar y caciquil, basado en valores más tradicionales y conservadores. Téngase en cuenta que en España el proceso de urbanización en el siglo XIX no había sido muy potente y las auténticas metrópolis no surgieron hasta la década de los treinta: la primera en rebasar la barrera del millón de personas fue Barcelona, en vísperas de la república, y después Madrid, en vísperas de la guerra. Pero estos cambios fueron lo suficientemente poderosos para llegar a localidades mucho más pequeñas como Cuenca o Huesca. Que llegaran a las pequeñas localidades y áreas rurales de sus respectivas provincias es otra historia muy diferente, como vamos a ver a continuación.

CADA VEZ MÁS GENTE: CRECIMIENTO Y DESEQUILIBRIOS

España inició en el primer tercio del siglo XX la transición al ciclo demográfico moderno. Se considera un ciclo demográfico moderno aquel en el que las tasas de natalidad y mortalidad se equilibran, pero en tasas muy bajas, a diferencia de lo que ocurría antes de la industrialización, donde también se encontraban más o menos niveladas, pero a tasas mucho más elevadas. La primera tasa que de forma natural debe descender es la mortalidad, particularmente la infantil, y esto es exactamente lo que ocurrió en este periodo, y en particular en los años veinte. La mortalidad pasó de cerca del 29 por 1.000 en 1900 a un 23 por 1.000 en 1920 y, en particular, a algo menos del 17 por 1.000 en 1930, una vez superada la epidemia de gripe de 1918-1919. Bajó seis puntos en dos décadas para bajar la misma cantidad en la mitad de tiempo en los años veinte. Y la esperanza de vida media pasó de aproximadamente 35 a 50 años en el mismo tiempo (mejoró en nueve años tan solo en la década de los veinte). Para un país que tenía las tasas de mortalidad infantil más altas de Europa junto a Rusia hacia 1900 (solo un 63% de los nacidos llegaban a cumplir los 6 años, por un 80% en 1930) fue un logro muy destacable. Aun así, esta reducción de la mortalidad se produjo con un retraso de 25 años respecto a los países más industrializados[2].

El origen del descenso de la mortalidad está relacionado con la mejora de la calidad general de vida, es decir, la alimentación, la vivienda y el vestido, y el incremento de los servicios sanitarios e higiénicos. Y bajó, aunque persistiese la incidencia de algunas enfermedades infecciosas de alta mortalidad, como la tuberculosis, junto al paludismo y la sífilis –estas dos últimas muy presentes durante la Guerra del Rif (que se llevó unas 25.000 personas, pero que terminó en 1927)–. La natalidad, aunque se recortó algo (unos cinco puntos), sobre todo en las ciudades como efecto de la incorporación de la mujer al trabajo no doméstico y a la difusión de la educación y la información, se mantuvo alta. A la altura de 1900 la diferencia entre la tasa de natalidad y mortalidad favorable a la primera era de cinco puntos solo y pasó a ser casi de doce en 1930, es decir, más del doble. Por ello, el ritmo de crecimiento vegetativo o natural (es decir, el producido por el saldo entre nacimientos y defunciones) más que se dobló de 1919 a 1930 (del 5 al 11 por 1.000 anual), en apenas diez años. El factor que lo había lastrado hasta entonces, la emigración, sobre todo a Iberomérica –que había alcanzado máximos hacia 1914–, se frenó, con incluso retornos a la península en los años treinta. Por lo que el crecimiento real del país se mantuvo en un 1% anual en los años veinte, tasa jamás vista y que no volvió a repetirse hasta los años sesenta.

El crecimiento fue claramente desigual, en la línea de lo que hemos mencionado: cada vez más gente en las costas, los archipiélagos y Madrid, y cada vez menos comparativamente en el interior. Cada vez más en las regiones urbanizadas e industrializadas y cada vez menos en el campo: Cataluña, Madrid, el País Vasco y Galicia tenían más del doble de densidad que la media nacional. De abarcar la mitad de la población del país, el campo pasó a ser un tercio en 1931: más del 40% del total ya vivía en ciudades de más de 10.000 habitantes, aquellas donde los resultados del 12 de abril más se van a decantar hacia los republicanos. Había once ciudades de más de 100.000 habitantes en 1930, la primera, como ya veíamos, de más de 1.000.000: Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao, Murcia, Granada, Córdoba y Cartagena, por orden de magnitud. En todas ellas ganaron (y en varias arrasaron) los republicanos el 12 de abril; la república, en gran parte agradecida a su apoyo masivo, y atendiendo a la representatividad de la población, las convertiría en distritos electorales por derecho propio para las primeras elecciones generales de junio de 1931[3]. Que el cambio social y cultural viniese de las grandes urbes, y con ambos llegase el cambio político, está muy lejos de ser casual.

El desequilibrio demográfico se incrementaba y, con él, también, el desequilibrio de poder. Bilbao había doblado su población en treinta años; cerca de doblarse estuvieron Barcelona, Madrid o Zaragoza. Solo en los años veinte Barcelona creció más de un 40%, y Madrid y Valencia, más de un 25%. La densidad media española no llegaba a 50 personas por kilómetro cuadrado en 1930, pero más de cuatro veces esa cifra tenían las provincias de Barcelona y Vizcaya, más del triple las de Madrid y Guipúzcoa, más del doble Pontevedra (en torno a Vigo) y muy cerca de los 100 habitantes por kilómetro cuadrado estaban Alicante, La Coruña y Valencia. Hay cambios muy significativos que señalan el nuevo peso de la periferia costera (más Madrid): la provincia de Guipúzcoa tenía menos población en 1900 que las de Ávila o Valladolid (esta con casi 100.000 habitantes más); ambas estaban por debajo en 1930, Ávila con 80.000 personas menos. Lo mismo vale para Salamanca, con más población que Vizcaya en 1900 y 100.000 personas menos en 1930. Las nueve provincias que hoy forman Castilla y León pasaron de 2,3 millones de habitantes en 1900 a 2,4 en 1930, mientras las cuatro de Cataluña pasaban de 1,9 a casi 2,8 en la misma época. El sorpasso además se produjo en la década de los veinte. Pero esto oculta el dato real: de las cuatro provincias catalanas tres perdieron población en los años veinte; solo la muy urbanizada Barcelona sumó los 450.000 nuevos catalanes. Era el triunfo de la gran urbe.

LA PROMESA DE UNA VIDA MEJOR

Esto también tiene un reflejo en lo que se ha dado en llamar «la edad de plata de la economía española» entre 1914 y 1936. Tras la recesión de posguerra en 1922 y hasta 1929 el Producto Interior Bruto (PIB) aumentó al 3,8% anual y el PIB per capita (riqueza media por persona), al 3%. La riqueza por persona conseguida en 1929 (calculada en dólares norteamericanos de 1990) no se volvió a alcanzar hasta 1955 (y la de 1932-1935 hasta 1952). Hay que añadir a estos datos que otros países también se recuperaron notablemente tras la Segunda Guerra Mundial (y más deprisa que nosotros). Por eso es mucho más significativo resaltar nuestro atraso comparativo respecto a Europa occidental (los 15 países que formaban la Unión Europea en los años ochenta [UE-15]): si en 1932, durante la república, estaba España a 27 puntos por debajo de la media europea (72,9 sobre 100), durante las décadas siguientes solo mejoró ese registro un año, en 1975 (73,2 sobre 100), más de cuarenta años después, y no lo volvió a superar, ya definitivamente, hasta 1988 (73,7 sobre 100), transcurridos más de cincuenta y cinco años. Huelgan comentarios sobre la posición relativa que tenía el país al entrar la década de los treinta y la que tuvo en los cincuenta años siguientes, pese a la percepción distorsionada que tienen algunas personas. En consonancia con la mayoría de historiadores de la economía puede afirmarse que «en España la Gran Depresión del siglo xX no ocurrió como en los otros países capitalistas entre 1929 y mediados de los años treinta, sino entre 1936 y 1950». De hecho, en 1950 o en 1960, en plena dictadura franquista, es cuando nuestro PIB per capita llegó a ser de menos de la mitad que el que disfrutaban en los países de la UE-15 (49,1 y 47,1 sobre 100, respectivamente, en ambos años), lo nunca visto en todo el siglo[4].

Sea como fuere, los años veinte fueron, en conjunto, una etapa de bienestar y crecimiento económico y todos los indicadores lo señalan, incluido el crecimiento de las inversiones (formación del capital fijo) a tasas anuales medias del 11%. Un crecimiento naturalmente desigual: el sector agropecuario se estancó y perdió peso a nivel de empleo, que se trasladaba a las ciudades, a la industria y a los servicios. Cayó en torno a quince puntos porcentuales hasta los años treinta, en términos de empleo, pasando del 55% al 41% entre 1919 y 1935, es decir, dejando de ser el sector que ocupaba a la mayoría de la población[5]. Bien es verdad que toda la agricultura no se comportó igual: hubo una muy competitiva, consagrada a la exportación, centrada en las frutas, la huerta, las naranjas, las almendras, el vino y el aceite, que conoció una importante expansión a costa de los cereales, y que era fundamental para la balanza comercial española (venía a ser más de la mitad de las exportaciones). Con esto se financiaban las importaciones que la industria necesitaba. Aun así, el peso de una agricultura tradicional bastante atrasada seguía siendo muy grande, y acorde a esto el peso político de la sociedad que la amparaba. Pero el sector agrario ya no ocupaba a la mayoría de la población activa. El dato contrasta poderosamente con lo que ocurrió tras 1939, cuando el país se «reagrarizó» y volvió a la mula y al trabajo manual en el campo, con datos de antes de 1914. El empleo agrario no volvería a menos del 50% hasta los años cincuenta.

La producción industrial fue, en cualquier caso, la principal protagonista del impulso económico de la década, con crecimientos del 1,85% anual entre 1914 y 1936, pero del 5,6% entre 1922 y 1929. La desigualdad también es notable: el crecimiento lo protagonizaron sobre todo la industria pesada y la producción de electricidad (envuelta en una oleada de creación de grandes centrales hidroeléctricas y de embalses para producirla, que se ha comparado con el boom ferroviario de un siglo antes), y se concentró notablemente a nivel territorial, pues casi la mitad de la producción industrial se encontraba en Cataluña y el País Vasco[6]. En cualquier caso, más de la mitad de la producción industrial siguió anclada en la fabricación de artículos de consumo o, por mejor decir, alimento, vestido y calzado, más los muebles y el papel, aunque generalmente se renovó tecnológicamente y se ligó sobremanera al suministro del tejido urbano y de los puertos de exportación. A esto le acompañó un importante boom de la construcción residencial, que atraía mucha mano de obra poco cualificada a las ciudades y las estaba realmente transformando. Mientras el campo permanecía con gran parte de su atraso secular, se construían la Gran Vía en Madrid (no totalmente terminada en 1932) o la Vía Layetana en Barcelona, frontispicios de la modernidad que rompían física y estéticamente con la ciudad tradicional. La Exposición Universal de Barcelona (que inició sus obras en 1917) y la Iberoamericana de Sevilla (que las comenzó en 1911), desplegadas simultáneamente entre 1929 y 1930, y las construcciones que generaron, cambiaron la fisonomía de ambas ciudades y sirvieron de banco de pruebas de los nuevos estilos arquitectónicos, así como fueron importantes generadoras de empleo[7].

En la misma línea, la creciente urbanización y la elevación de los niveles de renta expandieron el uso del automóvil (se multiplicó el número de vehículos por diez en los años veinte y hasta por veinte en los treinta) y la red de carreteras, que más que dobló su extensión entre 1910 y 1935. El consumo de petróleo por habitante siempre se encontró muy lejos del de economías europeas más industrializadas y estaba a la par que el de Italia o Portugal hacia 1913, pero en 1935 superaba claramente a ambos países. Como en otros datos que hemos visto, las diferencias regionales eran abisales (Cataluña consumía 81 kilos por habitante, mientras que Andalucía, 11). Pero, en cualquier caso, «el paisaje dominado hasta entonces por caballerías, diligencias y carros daba paso aceleradamente a los ómnibus y camiones»[8]. El automóvil familiar, por supuesto, seguía siendo un vehículo de lujo, incluso a nivel urbano, la luz eléctrica no pasaba de las ciudades grandes y medianas, y las primeras compañías aéreas nacieron precisamente en la década de los veinte, con lo que su aportación al transporte de mercancías y pasajeros resultaba aun escasa. También creció de forma muy elevada en esta década el uso del teléfono (en régimen de monopolio) y la radio, pero siguieron siendo artículos que estaban aun escasamente presentes en los hogares, salvo los muy acomodados. Son significativos los problemas para comunicar por teléfono con otras partes de España que tenían incluso los ministros, tanto el general Berenguer, que era presidente del Gobierno, como el marqués de Hoyos, que era ministro de Gobernación, durante las jornadas críticas del 12 al 14 de abril[9].

Y, sin duda, también cambió el sector servicios no solo cuantitativamente, sino en su composición interior. Los contribuyentes censados como industriales o comerciantes aumentaron un 63% entre 1923 y 1928, y con ellos los estudiantes universitarios en general y los matriculados en escuelas de gestión de negocios en particular, atendiendo a las nuevas salidas profesionales en la banca, las compañías de seguros, las oficinas de las nuevas sociedades anónimas y la administración pública. El servicio doméstico, sector de empleo básico en las ciudades, sobre todo entre las mujeres, comenzó un lento declive como en otros países de Europa. Este declive empieza por la queja ante la falta de fidelidad de los sirvientes, que ya no obedecen a los amos. Tanto Romanones como Gabriel Maura citan este factor para explicar algunos resultados en los barrios pudientes de Madrid en sus propias versiones del 12 de abril, porque «hasta las elecciones de 1931, abundaron aún, incluso en grandes capitales, los dependientes de comercio, criados del servicio doméstico u obreros de pequeñas industrias, que, sin coacción ninguna abusiva […] votaban invariable, espontánea y gustosamente, la candidatura que en cada ocasión sabían más grata al principal, al amo de la casa o al patrono». Pero como síntoma de los cambios de la última década «el mercantil distrito del Centro, el aristocrático de Buenavista y el palatino de Palacio, comenzaron a dar el triunfo, sección tras sección, a las candidaturas antimonárquicas, porque dependientes, obreros y criados, hasta los de la Casa Real, votaban ya con los suyos»[10].

En las grandes ciudades como Madrid se ha estudiado cómo en los años veinte las nuevas clases medias asalariadas pusieron las bases de una incipiente sociedad de consumo adquiriendo bienes considerados hasta entonces como exclusivos, de lujo o de absoluta modernidad: máquinas fotográficas, gramófonos y discos, aparatos de radio, bicicletas, máquinas de escribir y de coser, plumas estilográficas, todo tipo de productos enlatados y los relacionados con la cosmética y la moda femenina. Todos estos artículos eran anunciados a través de una cada vez mayor publicidad en los diarios de la época y en las revistas ilustradas[11]. En este sentido, surge la venta a plazos y los grandes almacenes de varias plantas abiertos para todo el mundo (pero muy especialmente para las mujeres, libres de la tutela masculina) como, por ejemplo, los Almacenes Rodríguez o los Madrid-París, abiertos en la Gran Vía madrileña en 1921 y 1924, respectivamente (inaugurados ambos con presencia del rey). O los Grandes Almacenes El Siglo en las Ramblas de Barcelona, que eran bastante más antiguos, pero que, tras varias expansiones, llegaron a su máxima expresión en esta década, hasta el incendio de su edificio en 1932[12]. Sus tentáculos llegaban mucho más lejos, merced a la venta por catálogo. Lo más emblemático de esta expansión comercial probablemente eran los escaparates, que Bartolomé Cossío usó para ejemplificar su concepto de cultura difusa en las grandes ciudades frente al campo, porque a los habitantes de las ciudades, por analfabetos que fueran, «la instrucción y las diversiones les entran sin quererlo por los ojos y oídos, porque hasta los escaparates de las tiendas se convierten allí en diversión y enseñanza»[13].

Esto en realidad ocultaba las grandes diferencias de poder adquisitivo que existían no solo con respecto al campo, sino dentro de las propias ciudades. Pero lo importante es la fascinación y atractivo que simbolizaban de una promesa de bienestar colectivo para todos. Es indudable que el consumo generaba indudables expectativas no solo entre las clases medias, sino entre los trabajadores, acerca de una vida mejor y que era posible alcanzar, sin tener que servir,es decir, una vida de mayor igualdad y mejores oportunidades. Esto es clave para entender a toda una generación y, en particular, a los jóvenes de orígenes humildes de finales de los años veinte. Muchos decidieron que los tiempos habían cambiado y que su vida no sería como la de sus esclavizados padres. Y es una idea que terminó llegando al campo, extendiéndose en la década siguiente. Así narraba un miliciano extremeño, que contaba con 21 años el 12 de abril, porquerillo, zagal y cabrero en su infancia y adolescencia en Valdecaballeros (Badajoz), el final del sueño colectivo. La escena transcurre en 1944, cuando sale de prisión y se encuentra con una amiga de la infancia en Madrid: «Nos habíamos criado juntos los dos de la misma edad. Yo quería a su familia lo mismo que ella a la mía. La [sic] dije: —¿Qué haces aquí? —De criada con unos señores. —De eso juíamos [huíamos] y no nos ha servido»[14].

Los años veinte también fueron prometedores para los trabajadores manuales en las ciudades. Aunque los salarios no subieron en demasía, se contuvo la inflación que tanto había agitado a los trabajadores entre 1914 y 1923, por lo que el poder adquisitivo no sufrió recortes drásticos. El crecimiento económico generó mejores posibilidades de empleo, atrayendo población rural. La jornada de ocho horas (desde 1919), ya estaba muy extendida en la industria y los servicios, y permitía más posibilidades de ocio y mejor formación para todos. Los comités paritarios de la dictadura canalizaron en buena medida la conflictividad social, dando más poder a los sindicatos dispuestos a colaborar. Como es sabido, muchas de estas mejoras no habían llegado aún al campo, o no en la misma medida. De hecho, Largo Caballero, como ministro de Trabajo desde abril de 1931, pretendería extender al campo lo que entendía eran los beneficios de las relaciones laborales de las ciudades y las industrias (desde los jurados mixtos, sucesores de los paritarios, a las ocho horas).

Todas estas tendencias no solo se dieron en España, de ahí lo de happy twenties, pero es innegable que están relacionadas en gran medida con las políticas económicas del régimen de Primo. Paternalistas y desarrollistas, se basaron en incrementos del gasto público en infraestructuras, obras públicas, casas baratas, industria pesada, energía hidroeléctrica y redes viarias y de comunicaciones (el crecimiento del gasto público fue el doble que el de la renta nacional)[15], y se sustentaban en unas relaciones laborales más o menos corporativistas, que obligaban a entenderse a patronos y trabajadores. Como es sabido, carecían sin embargo de una adecuada política fiscal y monetaria keynesiana, o más claramente y para que se entienda, de unos impuestos directos redistributivos y de calado suficiente para nutrir semejantes inversiones, es decir, de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que nunca se abordó. De ahí que tuviera serios problemas y muy poderosas limitaciones ya a partir de 1928, bastante antes de que llegaran a España los efectos de la Gran Depresión. De hecho, las dificultades económicas, el hundimiento de la peseta y lo que se veía en 1930 como una imperiosa necesidad de volver a la ortodoxia económica y acabar con la sangría presupuestaria de las políticas de la dictadura tuvo alguna relación con su final. Pues se incrementó notablemente el descontento entre 1929 y 1930 ante las inciertas expectativas económicas (y las políticas, con un régimen en declive de popularidad) entre buena parte de la clase media profesional y las propias empresas, muy particularmente las pequeñas y medianas, cansadas de la tutela corporativa y los comités paritarios del régimen. El frenazo en seco presupuestario (o giro, si se prefiere) que supondría el Gobierno Berenguer, que sucedió al de Primo de Rivera, mantendría, sin embargo, e incluso incrementaría, este descontento. No hay nada peor que la quiebra de expectativas tras un periodo de crecimiento sostenido, es decir, cuando se dan, en términos técnicos, «puntos de inflexión de la fase alcista de la economía», algo que se ha estudiado para determinadas crisis políticas y sociales, anteriores y posteriores[16].

LAS VANGUARDIAS DEL CAMBIO: EDUCADAS Y EDUCADOS

También los niveles de alfabetización y educación mejoraron indudablemente durante la década, en paralelo a la mejoría de los niveles de renta, algo con lo que se sabe está estrechamente relacionado, en particular la alfabetización femenina. El analfabetismo pasó de un 63,6% en 1900 al 52,2% en 1920 y al 42,2% en 1930 (prácticamente había bajado lo mismo en los años veinte que en los veinte anteriores), mientras el femenino descendió del 71,4% al 47,5% en el mismo periodo, basándonos en las cifras oficiales de los censos[17]. Bien es cierto que las estadísticas oficiales suelen incluir a los menores de diez años, algo que ya advirtió en su día el pedagogo Lorenzo Luzuriaga, que abogaba por separarlos del resto, rebajando las cifras de 1920 a un 42,6%, casi diez puntos menos[18]. Siguiendo ese razonamiento, el analfabetismo real en España andaba en 1930 por el 23,6% entre los hombres y el 38,1% entre las mujeres. Estas medias ocultaban la extrema dualidad del país entre las ciudades y el campo: la tasa de analfabetos varones en las capitales de provincia era solo del 10,8% por un 27,1% fuera de ellas (una diferencia de 17 puntos); en el caso de las mujeres la diferencia llegaba a los 22 puntos, un 21,5% urbano por un 43,1% rural[19]. Estos datos son esenciales para entender el 12 de abril y la interpretación que se le dio. En cualquier caso, lo cierto es que España estaba en 1920 muy lejos de Francia, un país de nuestro entorno, que solo tenía un 4% de analfabetos[20].