4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

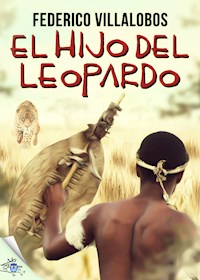

El hijo del Leopardo: La cultura zulú del siglo XIX, con sus guerreros y sanadores, sus herramientas de la Edad del Hierro y sus escasos contactos con el mundo del hombre blanco que avanza por la tierras de áfrica del Sur, nutre esta historia de formación personal que Federico Villalobos entrega en "El hijo de El Leopardo", una novela cuyo lenguaje y tempo narrativo trasladan con verosimilitud a la época, al ambiente de la selva y al mundo de relaciones de clan que sustenta la vida de los protagonistas, del que ha de salir el diferente, el singular dispuesto a explorar lo desconocido. Para lectores de 13/14 años en adelante.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es

© Federico Villalobos, 2002

ISBN: 9788416873388

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!

A mi padre, que está en este libro.

MI nombre es Mapita ka Ncidi, es decir, Mapita, hijo de Ncidi, pero todos me conocen como “el viejo que cuenta historias”. Bueno, eso es cosa de otro tiempo, cuando la gente pasaba por el pueblo camino de Durban, de Ladysmith o de Kimberley. Iban en busca de trabajo, pero no les importaba detenerse en mi casa para escuchar mis historias. Yo me sentaba a la puerta y hablaba y hablaba durante toda la tarde, hasta que el sol se ponía al otro lado de las Drakensberg, las montañas de punta de lanza, como las llamamos nosotros. No me cansaba de hablar, y ellos no se cansaban de oír las viejas historias de Kwazulu. Pero ahora todo es distinto. Ya no hay trabajo en el puerto de Durban, ni en las fábricas de Ladysmith, ni tampoco en las lejanas minas de Kimberley. Poca gente pasa por aquí, y los que vienen siempre tienen prisa, como si su propia sombra los persiguiera. Y a mí se me han olvidado casi todas las historias. Todas, menos una. Mi abuelo se la contó a mi padre, mi padre me la contó a mí, y yo ahora la escribo, con pulso débil y mala letra, antes de que las nieblas de la vejez borren también de mi memoria lo que sucedió hace más de un siglo en Kwazulu, la tierra de los zulúes.

Esta es la historia de mi abuelo Dabulamanzi, el hijo del Leopardo. Esta es también la historia de todos los zulúes.

PRIMERA PARTE

El udibi

Las plumas del sakabula

Sudáfrica, año 1875

EL verano había llegado, y con él, las primeras lluvias. El agua bajaba en torrente de las montañas, arrastrando la delgada capa de tierra que millones de pezuñas habían desmenuzado desde el verano anterior y excavando en la dura roca barrancos que surcaban las escalonadas planicies hasta encontrar un río que domaba finalmente su empuje. A los ojos de un águila o de un halcón, el paisaje de Kwazulu –la tierra de los zulúes– aparecía como el rostro arrugado de un hombre viejo, o como el pecho de una joven madre, bajo cuya piel, tersa y traslúcida, se ramifican infinidad de venillas y capilares.

Las lluvias dejaron paso al calor. Para escapar a sus rigores, los animales buscaban durante el día las terrazas más altas, y solo al atardecer bajaban hasta el río para aliviar su sed.

Un nuevo día se anunciaba hacia el este. En la orilla, los antílopes abrevaban indolentes, demorando su viaje diario a las tierras altas hasta que el calor se dejara sentir. Los más numerosos eran los springbok, los antílopes saltadores, cuya grácil silueta contrastaba de forma casi grotesca con la de sus parientes, los eland, grandes y pesados como búfalos. Ambos rebaños parecían ignorarse mutuamente; sin embargo, los elands no dejaban de observar, de cuando en cuando, a los viejos machos de springbok, destacados como centinelas alrededor del rebaño.

Aquella mañana reinaba la calma. Los pájaros aún no habían festejado con sus trinos la salida del sol, y solo se oía el chapoteo de los antílopes al abrevar.

De pronto, uno de los machos de springbok se elevó dos metros en el aire, con las patas rígidas y el lomo arqueado, desplegando el festón de blancas crines que hasta ese momento habían permanecido plegadas sobre su dorso.

Era la señal de peligro. Como disparados por un resorte, los springbok saltaron en todas las direcciones, salvando en tres o cuatro cabriolas la distancia que separaba la orilla de los espesos matorrales. También los eland reaccionaron inmediatamente, con una agilidad que contradecía su pesado aspecto. El impulso de sus poderosas patas traseras levantó en la orilla nubes de arena.

Un instante después de la señal, no quedaba un solo antílope en la orilla del río.

Las ramas se apartaron y apareció el niño.

Tenía catorce años. Era alto y esbelto, con la piel del color de la tierra. Su único vestido era una estrecha pieza de cuero que colgaba de un cordón ceñido a su cintura. En la mano derecha empuñaba un bastón no muy largo, de madera negra y recia.

El niño se acercó a la orilla y estudió el terreno ocupado por los antílopes antes de su llegada. La inspección le satisfizo. Volvió al matorral y se agazapó bajo un arbusto.

Los sakabula no se hicieron esperar. Los machos llegaron cuando el sol iniciaba su recorrido sobre Kwazulu. Se posaron en lugares espaciados entre sí, donde las pezuñas de los antílopes habían aplastado la hierba. Meticulosamente, terminaron de alisarla con las alas y el pico. Cuando el espacio les pareció adecuado, iniciaron la danza. Su propósito era atraer a alguna hembra. Para conseguirlo, los sakabula daban grandes saltos verticales, batiendo las alas y desplegando las largas plumas de la cola, negras y brillantes, manteniéndose suspendidos en el aire durante unos segundos.

El niño necesitaba aquellas plumas. Por eso había salido del kraal, el poblado de su clan, antes de que amaneciera. No tenía mucho tiempo: debía regresar antes de que el ganado saliera a pastar.

Esperó a que acudiera la primera hembra. No fue una larga espera. La hembra se posó a cierta distancia de los danzarines, intentando mostrarse indiferente, pero muy atenta a las acrobacias de sus galanes. En el momento en que la danza cobraba mayor intensidad, el niño salió del matorral, echó el brazo hacia atrás y le arrojó el bastón al sakabula más próximo.

Falló el golpe. Los pájaros dieron un nuevo salto, pero esta vez para volar hacia los árboles.

El niño arrugó la nariz, en una mueca de disgusto. Recogió el bastón y atravesó el matorral. Debía regresar al kraal; ya no tenía tiempo para acechar el cortejo de otra bandada de danzarines.

Se agachó para esquivar las espinosas ramas de una acacia. En ese momento lo vio. El miedo le recorrió la columna vertebral y lo dejó paralizado.

Estaba allí delante, a unos diez metros, encaramado a un árbol. Las manchas de su piel se confundían con las hojas, pero su cola era bien visible. Colgaba sobre el suelo, balanceándose rítmicamente de un lado a otro.

Un sudor frío bañó la frente y las sienes del niño. El tiempo pareció detenerse; solo el balanceo de la cola del leopardo indicaba su transcurso.

El felino se incorporó, dejando caer al suelo la presa que sostenía entre las garras. Ahora el niño podía distinguir sus crueles ojos. Lo miraban fijamente.

Distinguió también una franja de blanco pelaje en el rostro del leopardo, sobre los ojos.

Como un enorme gato, el leopardo cerró los ojos y se desperezó. Miró por última vez al niño, saltó a una rama alejada y desapareció.

El niño respiró aliviado. Se acercó con cautela al árbol. La presa abandonada yacía sobre la hierba. Era un sakabula. Tenía el cuello roto, pero el resto del cuerpo estaba intacto. El leopardo no lo había cazado para devorarlo. Las plumas de la cola conservaban todo su brillo.

El niño se las arrancó y regresó al kraal.

* * *

Las plumas eran para el tocado de ceremonia de su hermano Dambuza. Dambuza había pasado los últimos tres años como cadete en un poblado militar. Muy pronto, el rey llamaría a Ulundi, la capital, a todos los jóvenes de su edad para formar con ellos un nuevo regimiento, y los reclutas deberían presentarse adornados con sus mejores galas. El rey les entregaría los grandes escudos de cuero, fabricados con las pieles de animales de un mismo color, procedentes de uno de los rebaños reales. El color del escudo serviría para identificar al regimiento. Al principio sería negro. Después, a medida que pasaran los años y los combates, los guerreros recibirían escudos moteados de blanco o de rojo, como el de su otro hermano, Umuthi, que servía ya al rey en el regimiento Ingobamakosi. Finalmente, cuando cumplieran más de quince años de servicio, tendrían derecho a lucir el escudo completamente blanco de los regimientos veteranos. Y entonces el rey les concedería también permiso para casarse.

Era un largo camino; el mismo para todos los varones zulúes. También el niño tendría que seguirlo. Hasta entonces había vivido en la misma aldea que su madre, en una choza que compartía con otros muchachos de su edad. Se ocupaba, como los demás chicos, de cuidar el ganado de su padre, que era también el jefe del kraal. Pero cuando el rey llamara a Dambuza, él se convertiría en su udibi, su criado y porteador. Lo acompañaría a Ulundi y le serviría, a él y a los demás guerreros del regimiento. Y luego, cuando cumpliera dieciséis años, también él tendría que acudir al poblado militar y prepararse como cadete hasta que el rey Cetiwayo lo llamara para formar un nuevo regimiento.

Cuando el niño llegó al kraal, el ganado pastaba ya en las colinas desde hacía un buen rato. El viejo Numzana, el jefe de la aldea –el hombre al que llamaba padre– le atizó un bastonazo y lo envió a buscar leña.

El golpe no le dolió. El niño ya estaba acostumbrado a los bastonazos de Numzana. Si el viejo hubiera sido realmente su padre, entonces quizá sí le hubiera dolido. Pero no lo era. Y aunque estaba casado con Nonguko, su madre, el niño sabía que Numzana tampoco era realmente su marido, porque Nonguko jamás le había permitido dormir en su choza.

Su verdadero padre murió antes de que él, Dabulamanzi, naciera. Su madre tuvo que casarse con Numzana, que tenía ya otras tres mujeres. Dambuza y Umuthi eran hijos de una de ellas; así que, en realidad, tampoco eran sus hermanos. El propio Umuthi, el mayor, se había encargado de dejarlo claro desde el principio. Fue él quien le reveló a Dabulamanzi que era hijo de una viuda, que su verdadero padre estaba muerto.

Dabulamanzi no sabía quién había sido su padre, ni cómo había muerto. Una vez se lo preguntó a Nonguko. Su madre le acarició los crespos cabellos.

—Tu padre fue alguien de quien no nos está permitido hablar –le respondió.

Y le pidió que no volviera a preguntárselo, ni a ella ni a nadie.

Cuando Dabulamanzi terminó de recoger leña, fue a ver a Nonguko.

—Esta mañana he visto un leopardo.

Nonguko no dijo nada. Su hijo era lo único que amaba en el mundo, y temía, más que a ninguna otra cosa, los peligros que amenazaban su vida. Pero Nonguko también sabía que Dabulamanzi era un niño curioso e inquieto. Ningún consejo que ella pudiera darle lo disuadiría de excursiones como la de aquella mañana.

—Tenía una mancha blanca en la frente.

Nonguko no rompió su silencio, aunque una sombra veló de forma casi imperceptible su rostro.

—Era muy raro –continuó el niño, indiferente al mutismo de su madre–. Se me quedó mirando, pero no me atacó. Fue casi como si me conociera. Gracias a él, conseguí las plumas de un sakabula para el tocado de Dambuza.

Dabulamanzi se rascó pensativo la barbilla.

—¿Sabes? El leopardo me ha hecho pensar en mi hermanito.

Nonguko suspiró.

—Dentro de unos días deberás reunirte con Dambuza –dijo finalmente, rompiendo su silencio–. Te espera un largo viaje. Vete a descansar. No pienses en los que están muertos. Y sobre todo, no hables más de ellos.

Dabulamanzi se encogió de hombros y salió de la choza de su madre.

* * *

Cuando un niño nacía con alguna deformidad, los zulúes, como otros pueblos, lo asfixiaban introduciéndole un puñado de tierra en la boca. Lo mismo se hacía en los casos de partos múltiples, respetando solamente la vida de uno de los nacidos. Al superviviente se le consideraba un niño especial, diferente. Podía llegar a ser un buen adivino o un guerrero invencible.

Catorce años atrás, Nonguko había dado a luz gemelos. Numzana, su nuevo esposo, se había acercado al lecho de paja donde la madre yacía con los recién nacidos. El jefe debía decidir cuál viviría y a cuál tendría que matar.

Cuando Numzana se inclinó sobre el lecho y se apoderó de uno de los niños, Nonguko rugió como un animal salvaje. Pero la madre no pudo impedir que el jefe se lo llevara. A su lado, sobre la paja, Dabulamanzi rompió a llorar.

Numzana decidió matar al otro gemelo porque descubrió un defecto de pigmentación en su piel. Una franja blanquecina le cruzaba la frente, encima de los ojos.

Juegos de amor y de guerra

AL amanecer, los muchachos condujeron el ganado del jefe Numzana hasta los pastos. Aquellas vacas, de pelaje hirsuto, larga cornamenta y corta alzada, eran la única riqueza de la nación zulú. De ellas obtenían el alimento principal –cuajada y requesón, ya que la carne solo la comían los guerreros en ocasiones especiales–. Con su cuero se fabricaban los escudos. Con sus colas se confeccionaban vistosos adornos para el pecho, la espalda, los brazos y los tobillos de los guerreros. Con su estiércol se embadurnaba el suelo de las chozas, puliéndolo con piedras hasta convertirlo en una especie de betún reluciente, de color verde oscuro.

La importancia de un hombre se medía por el número de cabezas de ganado que poseía. El medio habitual de acrecentar un rebaño era la guerra. El botín pertenecía por derecho al rey, que solía distribuir una parte entre los comandantes de los regimientos y los guerreros más destacados. El viejo jefe Numzana había sido comandante de un regimiento real. Sus mejores tiempos ya habían pasado, pero todavía poseía varios centenares de vacas.

Dabulamanzi y los otros niños cuidaban el ganado del kraal. Eran capaces de distinguir cada una de las vacas del rebaño. Con los ojos cerrados, podían describir las manchas de su piel y la forma en que habían perforado sus orejas y tallado sus cuernos para distinguirlas de animales de otros rebaños con los que pudieran mezclarse.

Los niños dejaron que las vacas pacieran a su antojo en las colinas y se dedicaron a sus juegos. Estaban en el corazón de Kwazulu; allí no había que temer, como en las tierras del norte, las incursiones de los swazi, de los basutos y de otros ladrones de ganado.

El juego favorito de los niños zulúes era el de los bastones. No requería demasiada imaginación; simplemente, fuerza y destreza. Consistía en un combate entre dos contrincantes. Cada uno empuñaba dos bastones como el que Dabulamanzi le había lanzado al sakabula. El de la mano derecha se utilizaba para acometer al contrario; el de la izquierda, como escudo para detener sus golpes. El combate terminaba en el momento en que quien llevaba las de perder caía, o se arrojaba al suelo por propia voluntad. Era solo un juego, con el que imitaban las proezas guerreras de sus padres y de sus hermanos mayores. Pero las contusiones eran frecuentes, y los niños desplegaban sobre sus cuerpos todo un muestrario de chichones y magulladuras que ostentaban con orgullo, como trofeos.

A Dabulamanzi aquel juego no le apasionaba tanto como a otros niños. No era especialmente diestro en la lucha, y había salido vencedor aproximadamente en tantas ocasiones como lo habían derrotado. Sin embargo, su condición de gemelo superviviente le confería ante los demás niños del intanga, su grupo de edad, un prestigio singular, y siempre había alguien que deseaba medirse con él.

Aquella mañana era el turno de Gumpega. Dabulamanzi no le tenía simpatía. Gumpega era un muchacho torvo, de pocas palabras y malos sentimientos. También era un chico muy fuerte, más alto que el resto del intanga. Dabulamanzi no tenía ninguna gana de enfrentarse a él, pero a ningún niño zulú le gustaba que lo tomaran por cobarde. Así que cuando Gumpega lo desafió, se levantó del suelo, donde estaba sentado mordisqueando una brizna de hierba, y se dispuso para el combate.

Los otros niños formaron un círculo alrededor de los contrincantes y empezaron a animarlos dándoles nombres terribles, como los que recibiría un guerrero de probado valor.

—¡Gumpega, la muerte silenciosa!

—¡Dabulamanzi, el señor del miedo!

Gumpega dio unos cuantos brincos y extendió su brazo derecho hacia delante varias veces, intentando provocar una respuesta demasiado apresurada de su adversario. Dabulamanzi permaneció impasible, con las rodillas levemente flexionadas.

—¡Gumpega, el rayo que hiere!

—¡Dabulamanzi, el que devora a su enemigo!

Gumpega inició un movimiento hacia la izquierda. Dabulamanzi giró el tronco para enfrentarlo. Pero se trataba tan solo de una finta de su enemigo. Con un salto hacia atrás, Gumpega se situó ante el desprotegido flanco izquierdo de Dabulamanzi y le asestó con todas sus fuerzas un bastonazo en la cabeza.

—¡Gumpega, el león de Kwazulu!

Dabulamanzi dio un paso atrás, vacilante. Notó cómo su pelo se humedecía al brotar la sangre. Reaccionó a tiempo de parar un nuevo golpe. Entonces empezó a sentir el dolor, más intenso a cada instante.

Otro bastonazo le alcanzó en el hombro derecho.

El olor de su propia sangre lo enardeció. Le asestó a Gumpega un golpe en el brazo izquierdo. Su rival lo encajó sin soltar la vara y contraatacó, golpeándolo por segunda vez en la cabeza.