4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Metaforic Club de Lectura

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

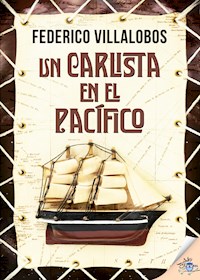

Un carlista en el Pacífico: La narrativa histórica es el género que ha preferido Federico Villalobos (1966) para explorar el lenguaje y el mundo de las aventuras personales a través del transcurrir del tiempo y en ambientes culturales bien diversos. En "Un carlista en el Pacífico" se remite a las guerras - civiles, no sólo dinásticas - españolas del siglo XIX y a la pretensión carlista de participar en las insurrecciones coloniales, en Filipinas por ejemplo, para conseguir el cambio del régimen en la metrópoli. Resulta muy interesante el retrato del protagonista, un Robinson con boina roja, que resiste su aislamiento mientras custodia las esencias de su compromiso político. Para lectores de 14 años en adelante.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

© de esta edición Metaforic Club de Lectura, 2016www.metaforic.es

© Federico Villalobos, 1999

ISBN: 9788416873418

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la portada, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, sin el previo permiso escrito del editor. Todos los derechos reservados.

Director editorial: Luis ArizaletaContacto:Metaforic Club de Lectura S.L C/ Monasterio de Irache 49, Bajo-Trasera. 31011 Pamplona (España) +34 644 34 66 [email protected] ¡Síguenos en las redes!

A mi amigo José Abad, escritor y aventurero.

Y a Alicia

«Dichoso aquel que, como Ulises, ha hecho un viaje aventurero.»

JOSEPH CONRAD,El espejo del mar

YA no soy joven. Lo descubrí esta tarde, al volver del Ministerio. De pie en el vestíbulo, sin cerrar la puerta de la calle, me quedé mirando la imagen que el espejo me devolvía. Mi mujer, que me oyó llegar, salió al pasillo y vino junto a mí. «¿Qué ocurre, Jerónimo?», me preguntó, pasando su brazo en tomo a mis hombros. Se lo dije, y ella sonrió mientras acariciaba mi mejilla. «Qué tonto eres. Si solo tienes veinticinco años». Yo miraba su sonrisa en el espejo; era dulce y hermosa, más suave aún que sus caricias. Ella nunca envejecerá.

Pero yo ya no soy joven; hoy lo he sabido. Y la sonrisa de mi mujer no ha hecho más que confirmarlo. Esa sonrisa, dulce, suave y hermosa, ha aumentado mi melancolía; y ¿qué es la melancolía sino el recuerdo que la juventud nos deja, el saludo con que los días pasados nos dicen adiós cuando volvemos el rostro y los vemos alejarse? La sonrisa de mi mujer —dulce, hermosa, más suave aún que sus caricias— me ha traído el recuerdo de su risa, aquella risa que hacía arder mi rostro y era, al mismo tiempo, fresca como el agua de un torrente. Pero hoy mi mujer tan solo sonríe —sí, es cierto, con suavidad y dulzura—, porque yo ya no soy joven, y la risa de antaño es tan solo un recuerdo de mi juventud.

Como tantas otras cosas. En el Ministerio he sabido que ayer, 12 de febrero de 1899, el ministro suscribió el tratado por el que España vende las Marianas a Alemania. El tratado no afecta a la isla de Guaján, que desde el final de la guerra pertenece a los Estados Unidos.

Hace mucho frío. Acodado en mi escritorio he visto ponerse el sol detrás del Palacio Real. Aún no habrá salido allí donde me llevan mis recuerdos, allí donde no se conoce el frío. Cierro los ojos y veo un mar infinito. Veo islas circundadas de espuma y coral. Veo barcos tripulados por hombres intrépidos que desafían a la tempestad. Veo también fieros guerreros, razas orgullosas a las que nunca nadie someterá. Y veo los rostros de amigos y enemigos a los que jamás volveré a encontrar, porque son ya, como mi juventud, solo recuerdo.

Abro los ojos. Al alcance de mi mano tengo la pluma que uno de ellos, un marino, me regaló. Tengo también, muy cerca en mi memoria, el recuerdo de sus palabras. Habíamos fondeado ante Guaján, y yo me disponía a desembarcar con mis compañeros. Entonces —aún puedo escuchar su voz— me dijo:

—Muchacho, dentro de algunos años ya no habrá en el mundo lugar para la aventura, pero a la gente le gustará saber que hubo un tiempo en el que fue posible recorrer los océanos a bordo de un viejo velero, desafiar a la tempestad y a los piratas o recalar en islas que ya se habrán perdido para siempre.

Y me tendió su pluma (pues aquel hombre, además de marino, era escritor).

Cojo la pluma, evoco mis recuerdos y empiezo a escribir esta historia. Una historia que comenzó en México, en Veracruz, hace seis años, la tarde del 12 de mayo de 1893.

Veracruz

LA tarde del 12 de mayo del año 1893 un joven gachupín, sentado en un noray del puerto de Veracruz, trataba de olvidar el hambre y la nostalgia haciendo inventario de todos los matices de verde y ultramar que a sus enrojecidos ojos ofrecían las aguas de la bahía de Campeche.

He escogido el fácil recurso de comenzar esta historia hablando de mí en tercera persona —pues aquel joven era yo— debido a la extrañeza que ahora, en la distancia, me produce verme allí sentado, con ojos llorosos, meditando si no sería mejor sepultar mi fracaso en las aguas de la bahía. Lo hago también por la perplejidad que me hubiera producido saber que aquella misma tarde había de cambiar el curso de mi vida, empujándome a una aventura tan extraordinaria y peligrosa como las que viven los protagonistas de las novelas que leía de niño.

Yo tenía diecinueve años, una edad —al menos así lo consideraba entonces, juzgando quizá con excesivo rigor— en la que cualquier individuo debe haber hecho algo que justifique su presencia en el mundo. Seis meses atrás había embarcado rumbo a América, decidido a buscar esa justificación labrando mi propio camino lejos de mi familia, amigos y conocidos.

Pasada la excitación que en los primeros días me produjo saberme solo en aquel continente inmenso, las consecuencias de aquella decisión resultaron poco menos que catastróficas. Muy pronto se agotó el escaso dinero que había aceptado de mi padre. Tal inconveniente me permitió descubrir al momento el limitado papel que la fraternidad desempeña en las relaciones entre los hombres. Descubrí también, cuando la necesidad me empujó a aceptar trabajos cuya dureza nunca había sospechado, que ganarse el sustento con el propio esfuerzo no produce especial satisfacción, aparte de ver como los hombros se ensanchan y las manos encallecen. Muchos días trabajé de sol a sol, estibando cargas o cavando zanjas, sin más recompensa que una escudilla de arroz o un plato de frijoles.

Estaba solo, sí, completamente solo en aquel continente. Enfermé, y por espacio de una semana yací en un callejón de las afueras de Veracruz ante la indiferencia de los que por allí pasaban. Una mañana, tan bruscamente como había venido, la fiebre me abandonó. No tenía fuerzas para trabajar, y el orgullo me impedía mendigar o robar. Quiero recordar que tampoco pasó por mi cabeza la idea de escribir a mi padre para pedirle ayuda. Gracias a la generosidad de algunos peones y estibadores que compartieron conmigo sus magras raciones, mi salud empezó a restablecerse. Pero aún no era capaz de trabajar, así que pasaba las mañanas vagabundeando por el puerto. Al caer la tarde, la nostalgia me llevaba a sentarme en aquel noray para contemplar el mar y recorrer con la imaginación, subido en una ola, el camino que llevaba de vuelta a casa.

Por lo común, aquella ensoñación se prolongaba hasta el anochecer, cuando las luces del puerto empezaban a confundirse con el reflejo de las estrellas en la plateada extensión de la bahía. Pero aquella tarde un incidente vino a sacarme del cotidiano abismamiento. Escuché a mis espaldas la voz grosera de uno de los capataces del puerto.

—¡Eres un pendejo! Te he dicho que ya no quiero el maíz, así que, vivo, ahora mismo te estás llevando de aquí las mulas.

Me volví para asistir a una de las habituales injusticias que constituyen la sal de la vida para aquellos que gozan de cierta preeminencia sobre sus semejantes; un deporte practicado universalmente, aunque yo hubiera tenido que irme a México para descubrirlo.

Un muchacho, casi un niño, discutía con el capataz ante la puerta del almacén. Más allá, atada a un poste, una recua de acémilas asistía indiferente a la discusión.

—Pero señor, si he venido desde Cuernavaca para traerlo. Ahorita ¿qué hago yo con el maíz?

—¿Y a mí que me cuentas? Se lo vendes a otro o lo tiras a la bahía. Pero llévate de aquí las mulas, que esto empieza a apestar a cuadra.

—No, señor —replicó el muchacho—. Usted me paga a mí y se queda con el maíz, que eso fue lo convenido.

—¡Carajo con el crío! —el capataz se volvió hacia los dos encargados del almacén, que se habían asomado para disfrutar del abuso—. ¡Pues no se ha empeñado en joderme el día! ¡Lárgate antes de que te enteres de quién es don Cesáreo López!

—No me marcho hasta que me pague —respondió con aplomo el muchacho.

—¡Por mi madre que vas a cobrar! —gritó el capataz, furioso. De un puñetazo lo derribó y la emprendió a patadas con él mientras los encargados lo jaleaban con visible regocijo.

Debo confesar que aunque el espectáculo era intolerable, tardé en decidirme a intervenir. Todos los días presenciaba abusos como aquel, algunos más graves incluso, y también a mí me había tocado padecerlos. Creo, no obstante, que fue esta última consideración la que al final me impulsó a levantarme para contener la brutalidad del capataz. Sin embargo, para cuando llegué a la puerta del almacén ya alguien se me había adelantado.

Era un pintoresco sujeto de nariz majestuosa, enmarañada barba y larga melena que su sombrero de jipijapa no llegaba a cubrir. Vestía un deshilachado traje de algodón, calzaba unos inverosímiles botines blancos y en su mano derecha, como si de un sable se tratara, empuñaba un bastón cuya contera apoyaba en aquel momento en el pecho del capataz.

—¡Deja al chico, bellaco, y enfréntate a un hombre si te atreves! —le espetó con una voz que se me antojó artificialmente ronca, y en la que me pareció reconocer cierto acento gallego.

El capataz, sorprendido por aquella inesperada intervención, levantó la vista con incredulidad. Un instante después, con ojos inyectados en sangre, se abalanzó sobre el entrometido. Su ímpetu se vio frenado por un bastonazo que éste descargó sobre su cabeza.

Al ver a su campeón en peligro, los encargados del almacén se apresuraron a prestarle auxilio. Eran tres contra uno: levanté del suelo al muchacho, le indiqué que se hiciera a un lado y me dispuse a ayudar a mi compatriota. La intervención fue realmente oportuna, porque los mexicanos habían logrado sujetarle por los brazos y el capitán comenzaba a desahogar su cólera a puñetazos. El gallego, escupiendo un diente, me dio la bienvenida.

—¡Bravo, hidalgo! ¡Cerrad conmigo contra estos villanos!

Tan desacostumbradas palabras tuvieron el efecto de restar cierta energía a mi acometida. De todos modos, aunque, como ya he dicho, no me encontraba ni mucho menos en la plenitud de mis fuerzas, aquellos meses de esfuerzo físico habían servido para endurecer mis músculos. Derribé con un derechazo en mitad del rostro al primer mexicano que me hizo frente y empecé a entendérmelas con el segundo, mientras mi amigo —pues lo fue desde aquel combate, preludio de una batalla mucho más sangrienta en la que ambos lucharíamos juntos— recogía del suelo su bastón y la emprendía de nuevo contra el capataz.

En unos instantes nuestros contrincantes empezaron a dar muestras inequívocas de que habían perdido todo interés por aquella riña, en la que llevaban, con mucho, la peor parte. Lentamente fueron cediendo terreno, a la par que ganaban, poco a poco, la puerta del almacén. Entonces, de súbito, el mexicano al que había derribado buscó alevosamente desquite. Un grito del muchacho me advirtió a tiempo.

—¡Cuidado, señor!

Me volví, y gracias a ello la hoja del cuchillo rozó tan solo mi costado derecho. El agresor huyó, y sus compañeros aprovecharon el momento para correr al almacén y cerrar la puerta tras de sí.

—¡Hijos de la gran chingada! —les gritó el gallego, blandiendo con bravura su bastón ante la ciega fachada. Luego se volvió hacia mí.

—¿Estáis herido, hidalgo?

Me palpé el costado. Si bien la cuchillada había sido superficial, la sangre manaba en abundancia. El gallego levantó un jirón de mi camisa y examinó la herida.

—No parece cosa seria —opinó—, aunque convendrá que lo vea un médico.

Yo busqué la expresión, entre temerosa y aliviada, del muchacho al que habíamos auxiliado.

—¿Qué hacemos? —le pregunté a mi compatriota—. Habrá que dar parte a la policía y al consulado.

El gallego adoptó una pose de estudiada gravedad.

—Por motivos que usted permitirá que me reserve, no tengo el menor interés en verme mezclado ni con una ni con otro. Como contrapartida, le ruego que acepte los servicios de mi médico.

Ante declaración tan sospechosa, me quedé sin saber qué decir.

—Mi nombre es Ramón. Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro —dijo tendiéndome la mano. Se la estreché.

—Yo soy Jerónimo Andéchaga.

El muchacho se había acercado a las mulas, pero no se decidía a marcharse.

—Hijo, ¿y tú cómo te llamas? —le preguntó el gallego.

—Emiliano, señor. Emiliano Zapata.

—Bueno, Emiliano, ¿y ahora qué vas a hacer con el maíz?

—No se preocupe, señor. Ya encontraré quien lo compre.

Valle-Inclán se acarició la barba, pensativo.

—¿Sabes una cosa, Emiliano?

—Usted dirá, señor.

—La única solución que le queda a México es que los campesinos os echéis al monte y degolléis a todos los capataces, a todos los hacendados, a todos los tiranos. Tenéis que hacer la revolución.

—Sí, señor, la revolución. Algún día, señor.

El muchacho montó en la mula que guiaba la reata, nos dijo adiós y se alejó. Valle-Inclán me tomó del brazo.

—Y ahora, amigo Jerónimo, dígame dónde tiene sus cuarteles y lo acompañaré.

Tuve que explicarle que no tenía casa, ni amigos, ni dinero, y que las últimas semanas las había pasado dando tumbos por el muelle. A la lamentable exposición de mis desgracias, Valle-Inclán respondió con una abierta sonrisa de simpatía.

—Bien, pues entonces lo invito a venir a la mía, y mañana haremos que lo vea mi médico.

Me guió hasta su casa por las calles de una Veracruz ya nocturna.

—Andéchaga, Andéchaga… —repitió varias veces mi apellido—. ¿No será usted por ventura pariente del general carlista?

—Pues sí —respondí—, soy su nieto.

—¡Carajo! Pues entonces de buena cepa le viene la bravura. ¡Don Cástor Andéchaga, el león de Vizcaya!

No menor que la sorpresa de haber hallado en México a un compatriota que supiera quién había sido mi abuelo, olvidado caudillo de las guerras carlistas —tan heroico como sanguinario, todo hay que decirlo—, fue la extrañeza que me produjo el que Valle-Inclán llamara bravura a lo que solo había sido reacción obligada contra una injusticia intolerable. ¿Bravura? Yo siempre me he tenido por un cobarde, o, al menos, he abrigado el temor de que pudiera serlo.

Recorrimos en silencio el resto del camino hasta la casa de Valle-Inclán. Era ésta un destartalado edificio de dos plantas, del que solo el piso bajo parecía habitable. Cuando llegamos ante la puerta nos abrió un indígena que sostenía una bujía encendida.

—Éste es Guatimocín —dijo Valle-Inclán—. En realidad, se llama Juan de Dios, pero yo le he dado el nombre del último emperador azteca.

Valle-Inclán cogió la lámpara y me guió por el pasillo. Entramos en una habitación en la que se amontonaban libros y periódicos viejos. Sobre una mesa había restos de comida y una botella vacía. Había también dos catres, uno a cada lado de la estancia.

—Me gustaría poder ofrecerle algo de cenar —se disculpó Valle—. Lamentablemente, mi despensa está vacía. ¡La pobreza, amigo mío, es el crisol del heroísmo! Por fortuna, no me falta el agua potable.

Valle llenó un vaso y me lo puso en la mano. Nos quedamos en silencio, paseando la mirada por la sórdida habitación.

—Qué, ¿le gusta mi palacio? —me preguntó con soma.

—Digno de un virrey —respondí.

Llamaron mi atención unas palabras escritas con primorosa caligrafía en una cartulina clavada en la pared: «El que más vale / no vale tanto / como vale Valle».

—Es el lema del pazo de mi padre —se apresuró a explicar—. Cualquier día lo sustituiré por mi propia divisa.

—¿Y cuál es, si no es indiscreto por mi parte preguntárselo?

—No tengo inconveniente en que la conozca. Es como yo, orgullosa y resignada: «Desdeñar a los demás y no amarse a sí mismo».

Obervé con detenimiento al forjador de aquel extraño lema que con altiva irreverencia invertía la suprema norma de vida cristiana. A la vacilante luz de la bujía, Valle-Inclán ofrecía el aspecto de un apóstol, de un profeta, de un rebelde; que, a fin de cuentas, vienen a ser lo mismo.

Ramón me sugirió la conveniencia de lavar la herida. Después, él mismo me vendó la cintura.

—Lo mejor será que pase usted la noche aquí —me aconsejó—, Mañana Guatimocín irá a buscar al médico.

Me señaló uno de los lechos.

—Túmbese en aquel. El otro es el de Guatimocín. Duerme aquí conmigo. Es muy útil, me libra de las chinches: las atrae él todas.

Me tendí en el camastro. Valle-Inclán se sentó en una silla y paseó una mirada rencorosa por la habitación.

—La verdad es que ya estoy harto de esta casa. Cuando llueve tengo que abrir un paraguas y dormir debajo de él, porque el agua cae desde el piso de arriba como si fueran las cataratas del Iguazú. Y las noches las paso en blanco, maullando para espantar a los ratones.

No pude contener la risa.

—No se ría usted, hombre, que se le va a abrir más la herida. Ya es triste que un hidalgo español tenga que verse en mi condición.

Para ayudarme a conciliar el sueño, Valle-Inclán se puso a hablar de su vida y del motivo de su estancia en México. Tenía, me dijo, veintisiete años, aunque la barba, la melena y la indumentaria le hacían aparentar al menos diez más. Había venido a México en parte porque en España no tenía mejor cosa que hacer, y en parte porque un conocido de su padre le había ofrecido colaborar en algunos periódicos mexicanos. De todos modos, Ramón no se consideraba periodista; a lo que aspiraba era a convertirse en escritor.

Hacía muchas noches que no descansaba sobre un lecho, aunque fuera en un catre tan desvencijado como aquel, así que no tardé en quedarme profundamente dormido. Cuando volví a abrir los ojos era ya de día. Aunque la ventana de la habitación estaba cerrada, la claridad de la mañana se filtraba por las numerosas grietas y rendijas de las paredes y del techo.

No parecía haber nadie más en la casa. Me quedé en la cama, disfrutando del placer de sentir la blandura del colchón bajo mi cuerpo. La herida apenas me molestaba. Al cabo de un rato se abrió la puerta de la habitación y entró en ella un individuo moreno, de corta estatura, que usaba anteojos y vestía un traje tan raído como el de mi amigo Ramón. Llevaba consigo un maletín de cuero, que dejó sobre la mesa para abrir la ventana.

—¡Aire, aire puro para evitar los miasmas! —exclamó con voz enérgica.

Me incorporé sobre el lecho a tiempo de evitar que la luz del sol me deslumbrara.

—Buenos días, caballero —saludó el individuo—. Soy el doctor Vílchez, licenciado en medicina por la Universidad de Berlín. Ramón me ha mandado llamar para que lo atienda a usted de cierta herida. Permítame que la examine.

Después de retirar el vendaje y observar detenidamente la herida, palpando la carne circundante con unos dedos rígidos y punzantes que me causaron más dolor que el cuchillo, el doctor Vílchez me obsequió con una sonrisa en medio de la cual tres dientes de oro lanzaban destellos de satisfacción.

—Bueno, bueno, amigo mío, esto es tan solo un arañazo. Ni siquiera precisa sutura. Lo lavaremos con desinfectante, cambiaremos el vendaje y listos.

El doctor se aplicó inmediatamente a la labor. Mientras desinfectaba la herida me explicó que Valle-Inclán había tenido que ausentarse y que no regresaría hasta el mediodía.

—¿Hace mucho que conoce usted a Ramón? —me preguntó a la vez que me ceñía una nueva venda.

—A decir verdad, poco más de diez horas —respondí.

—Bien, bien, tiempo suficiente para percatarse de que es un hombre extraordinario, quiero decir, fuera de lo común, ¿no le parece?

—Pues sí, esa impresión tengo.

—Extraordinario, sí señor. Se ha ganado ya cierto renombre en Veracruz. El mismo día de su llegada, hará de ello cuatro meses, leyó en un diario una invectiva dirigida contra los españoles, desde Hernán Cortés hasta el último gachupín —y usted perdone— que hubiera desembarcado. Ramón se sintió directamente aludido, así que se presentó en la redacción para exigir una reparación a su honor agraviado. Armó un escándalo de mil demonios, agitando el aire con su bastón. Les dijo a los periodistas que dieran gracias de que él no era Hernán Cortés, porque si no los hubiera molido a palos. En México apreciamos las fanfarronadas tanto como el auténtico valor, así que aquel mismo día el director del periódico contrató a Ramón como colaborador. Hace un mes, el presidente Díaz visitó Veracruz, y se lo presentaron con estas palabras: «El gachupín Valle-Inclán. Un león en dos pies».

Reconocí para mis adentros que la considerable fiereza que había demostrado en el puerto y la majestuosa melena que adornaba la cabeza de mi amigo le daban un aspecto ciertamente leonino. El doctor Vílchez continuó su panegírico.

—Extraordinario, ya le digo. La semana pasada, sin ir más lejos, salimos los dos a dar un paseo por la ciudad. Habíamos llegado a los arrabales cuando, en medio de una nube de polvo, vimos llegar a unos jinetes que conducían un hato de reses bravas. «¡Fuera, apártense!», nos gritaron. Yo me retiré del camino, pero Ramón se quedó en medio y desapareció entre el ganado, quieto, tieso e impasible. Cuando los animales pasaron, yo volví al camino horrorizado. Y allí estaba Ramón, sacudiéndose tranquilamente el polvo que cubría su traje. «Un hidalgo de mi linaje no se aparta por unos bueyes miserables, ni tolera que le griten los vaqueros», me dijo. Carajo. Qué tipo tan extraordinario.

Sí, Ramón era un hombre extraordinario. Durante el viaje que ambos emprendimos poco después conocimos a muchos tipos singulares, pero ninguno como él mismo, Ramón María del Valle-Inclán y Montenegro.

El doctor se despidió no sin antes recomendarme que, al menos durante un día, permaneciera en el lecho para favorecer la cicatrización de la herida. A mediodía regresó Ramón. En su semblante y en el tono de voz con que, después de interesarse por mi salud, me preguntó cuáles era mis planes para los meses siguientes, distinguí una gravedad que esta vez no me pareció estudiada. Tomé la pregunta como una velada invitación; y puesto que en mis circunstancias ya no tenía nada que perder y todo por ganar, le respondí que no albergaba proyecto alguno, salvo el de corresponder a su hospitalidad de cualquier forma en que pudiera serle útil.

—¡Bravo, hidalgo! ¡Es usted un digno hijo de aquellos segundones condenados a perpetuo ayuno que conquistaron esta tierra caliente! Lo que, por cierto, me hace caer en la cuenta de que seguramente no habrá desayunado.

Le dije que, en efecto, no había probado alimento desde hacía dos días.

—Pues yo estoy en las mismas. Qué se le va a hacer. Aunque el cuerpo padezca, el alma se templa soportando las privaciones. Mas no desespere usted, amigo Andéchaga —Valle-Inclán debió de reparar en el desaliento que se pintó en mi rostro, porque sacó de un bolsillo un grueso sobre doblado y me lo mostró con aire de triunfo—: si nuestros famélicos estómagos convienen en prolongamos la vida hasta el anochecer, podré convidarlo a una cena digna de Moctezuma. Sepa que este sobre, entre otros documentos, contiene un pagaré por un importe que me permitiría vivir decentemente durante un año en esta condenada ciudad, pagaré que pienso convertir en efectivo esta misma tarde. Claro está que esa suma de dinero no se me concede por la benevolencia de ningún filántropo, sino en concepto de… digamos, gastos de representación. Creo que todavía no le he dicho que soy agente carlista.