3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: HQÑ

- Sprache: Spanisch

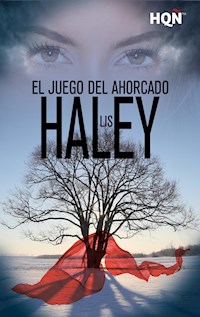

Sigue las señales cotidianas para ver el camino El espeluznante asesinato de una muchacha amenaza con trastornar la sosegada vida de los habitantes de Ames, una pequeña ciudad situada en el condado de Story, Iowa, donde nadie confía en nadie y todos parecen ocultar algún secreto. Eso es lo que comienza a creer la agente especial Kaila Henderson, una joven dotada de una capacidad de observación fuera de lo común, tras ser enviada por el FBI para cooperar con el departamento de policía de Ames y tratar de resolver el crimen. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que en esa ciudad nada es lo que parece, que la muerte de la joven es solo el principio de un juego macabro y que únicamente podrá confiar en el carismático y atractivo jefe de policía. Pero tener a Dan O'Connell cerca no será fácil; no mientras corra el riesgo de perder algo más que su vida. Kaila sabe que, inmersos en un crimen cuyo término parece cada día más lejano, en el marco de húmedos bosques e interminables tormentas, es su corazón el que está en juego. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 366

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2017 María Dolores Martínez Salido

© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

El juego del ahorcado, n.º 166 - agosto 2017

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com y Fotolia.

I.S.B.N.: 978-84-9170-023-4

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Índice

Portadilla

Créditos

Índice

Dedicatoria

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Capítulo 5

Capítulo 6

Capítulo 7

Capítulo 8

Capítulo 9

Capítulo 10

Capítulo 11

Capítulo 12

Capítulo 13

Capítulo 14

Capítulo 15

Capítulo 16

Si te ha gustado este libro…

Este libro es para todos mis lectores y lectoras,

mi razón de seguir adelante y mis mejores consejeros.

La noche en que se transformó en un monstruo no imaginaba que todo acabaría de ese modo. Podría haber terminado de una docena de formas distintas, pero lo hizo de la peor posible.

Inmóvil junto al cuerpo, notó el escozor de las lágrimas que se agolpaban en sus ojos, pujando por salir a flote. Las náuseas le contrajeron el estómago y, durante un instante, creyó que el suelo se balanceaba bajo sus pies. Sospechando que las energías le abandonarían de un momento a otro, flexionó las rodillas, como un equilibrista en una cuerda floja, y se dejó caer. Permaneció unos minutos sin decir nada, con los párpados cerrados. Las lágrimas se deslizaron libremente por sus mejillas.

¿Qué demonios he hecho?, se dijo. La luz de la luna creciente iluminaba tímidamente el exquisito cuerpo de mujer que yacía sobre la cama. Aunque daba la impresión de estar dormida, las salpicaduras de sangre que teñían las sábanas indicaban algo muy distinto.

Un pánico paralizante le recorrió la espina dorsal.

¿Qué estoy haciendo?, volvió a preguntarse, echando una mirada al teléfono que descansaba sobre la mesita de noche. Contuvo el aliento, se llevó las manos a la cabeza y trató de ordenar sus pensamientos. Tenía la mente embotada, apenas recordaba cómo había llegado a esa casa, pero allí estaba. Temblando. Temblaba tanto que hasta los huesos parecían tiritarle bajo la piel.

La imagen del pecho de ella, subiendo y bajando bruscamente, tratando de capturar una dolorosa bocanada de aire, captó su atención. Fue entonces cuando un ligero atisbo de lucidez, de dolorosa e inexorable comprensión, hincó brutalmente los dientes en la materia gris de su cerebro.

Entonces, cuando comprendió el vació que sobreviviría a esa hora, un grito de frustración pujó por emerger de su garganta. Sin embargo, cerró los labios fuertemente y se quedó un rato más en silencio, junto a ella, observando el modo atroz en que la vida combatía por abandonar aquel exhausto receptáculo de piel y huesos. Cuando las lágrimas pugnaron de nuevo por salir a flote, se las secó con el dorso de la mano, sobreponiéndose a la angustia y a la ansiedad que le sacudían el pecho.

Respiró hondo.

Había llegado el momento, se dijo. Lo supo en el instante en que los ojos de la muchacha, negros como la pez, se clavaron en los suyos, conscientes de que agotaban sus últimos minutos de vida. Pero incluso en esa cruel circunstancia continuó un rato más de rodillas junto a la cama, notando como un enorme hueco ocupaba poco a poco su interior. Cuando aquel vacío llenó por completo su cuerpo, echó los hombros hacia atrás y soltó un grito desgarrador.

En aquel momento, como si una fuerza invisible poseyera sus manos, se inclinó sobre ella y envolvió su hermoso cuello con los dedos, estrujándolo después con fuerza. Casi se sorprendió de que la carne, bañada en sudor, se hundiera tan fácilmente bajo el peso de sus pulgares. El pulso se le aceleró al notar el temblor ahogado de una patética súplica.

Sabía que ella seguiría resistiéndose hasta el final, que de darle la oportunidad brotarían de aquella garganta palabras llenas de fuego y de dolor.

Durante un instante, imaginó que era un ángel con el poder de conceder la vida eterna. Pero entendiendo que corría el riesgo de perder la cabeza, expulsó esa idea de su mente, empujó con más fuerza, aumentando la presión de los dedos alrededor del cuello, y contempló cómo el rostro de la muchacha mudaba de color.

Los segundos se hicieron minutos; los minutos horas; y las horas una eternidad hasta que, finalmente, los brazos de la mujer se desplomaron inertes sobre el colchón, como los de un títere al que, de pronto, hubiesen cortado los hilos.

Solo entonces dejó de apretar, apartó lentamente los dedos y, con un profundo sentimiento de culpa por la magnitud de lo que acababa de hacer, retrocedió dando tumbos hasta los pies de la cama. Desde allí lo vio todo más claro.

Sus piernas, paralizadas, comenzaron a temblar.

Aunque la joven ya no volvería a mover los labios para hablar, su voz resonó en su mente con la fuerza y claridad de un trueno. ¿Podían sus ojos, sin el brillo acuoso de la vida, exigirle que se acercara?, se preguntó. Aquella idea acabó arrancándole la poca cordura que le quedaba. Obedientemente, se puso de rodillas junto a ella y posó la mirada en la alianza de oro que ceñía su dedo anular. Como si aquel objeto poseyera el poder de la absolución divina, aquella que únicamente su mente y alma conocían, cogió su mano, aún caliente, y se lo quitó.

Luchó por no entrar en pánico al notar que el pulso se le aceleraba. La adoración a la diosa, pensó, alargando el brazo para pasar los nudillos por el nacimiento de sus cabellos. Los acarició devotamente.

Estaba en otro mundo, se repitió una docena de veces mientras apretaba el anillo y la sangre en el interior de su puño. El sonido distante del ventilador que agitaba el aire, dulce y con olor a muerte, zumbaba en sus oídos.

Aunque tenía un miedo atroz, al cabo de un minuto, después de que la alianza se deslizara dentro de su bolsillo, sintió una profunda paz. En ese momento, cuando la quietud le inundó por completo el pecho, supo que todo había terminado; supo que no tendría que soportar más la imagen de aquellos ojos suplicantes, que no volvería a oír sus desgarradores lamentos. Comprendió que había bajado la última ladera, cruzado el límite y descendido a los infiernos.

Ya no temería a la vida o a la muerte, al bien o al mal, a la verdad o a la mentira…

Únicamente temería a su propia locura.

Capítulo 1

Ames, condado de Story (Iowa),

sábado, día 2 de enero a las 23:30,

en algún lugar cerca de la interestatal 35.

En una ciudad donde nunca pasaba nada interesante, estar junto a un bombón de la talla de Sophie Dixon, en el asiento trasero de la ranchera de su padre, era, como poco, todo un acontecimiento en la monótona vida de Jeremiah. El muchacho, que se sentía orgulloso de ser el hijo mediano de los Thomas, quienes regentaban una pequeña tienda de ultramarinos situada en Gilchrist Street, no acababa de creerse que la chica más popular del instituto, la misma que en cuarto curso lo había enviado directamente al cuerno, tuviera en esos momentos una mano metida en sus pantalones.

En una situación como aquella, era difícil hacer o pensar en algo que no fuese en abrir cuanto antes los corchetes de su sujetador. Jeremiah estaba tan concentrado en tratar de averiguar cómo demonios se desabrochaba aquel artilugio, desconocido para él en muchos aspectos, que no fue consciente de la densa humareda que inundaba el interior del vehículo hasta que comenzó a experimentar un rabioso escozor de ojos.

Jeremiah tosió, pestañeó un par de veces, pero continuó sin ver nada salvo el brillo de sus propias lágrimas, lo que motivó que sus dedos inexpertos pellizcaran por error la perfectísima piel de la chica.

—¡Tranquilízate! —Sophie, con la respiración entrecortada, trató de quitarse de encima las torpes manos del chico—. ¡Estás haciéndome daño!

Los dos yacían, semidesnudos, en la parte trasera de la vieja ranchera, aparcados en un oculto recodo de la carretera. Corrían los primeros días del mes de enero y una ligera capa de escarcha había comenzado a acumularse sobre el parabrisas, formando espirales y dibujos extraños. Sophie observó aquella delgada lámina de hielo mientras se preguntaba cómo narices había acabado metiéndose en ese lío. Quizá debiera habérselo pensado dos veces antes de subirse al coche con él. Ahora se daba cuenta de que había sido un acto vacío y sin sentido, que además no le serviría de nada.

«A estas alturas todo el mundo se habrá enterado», pensó la joven. Inspiró hondo y se humedeció los labios resecos. En realidad, el hijo de los Thomas no le gustaba —ni siquiera un poco—, pero después de haber visto al picha brava de su exnovio, el quarterback del equipo, coquetear con otra chica durante la clase de ciencias, no se le ocurrió nada mejor que subirse al auto de Jeremiah e invitarle a que la llevase a cualquier sitio lejos del campus.

Bien, había metido la pata. Eso era un hecho. Por otra parte, era lógico pifiarla si se tenía en cuenta que aquel muchacho siempre le había parecido un chico del todo inofensivo; el típico ratón de biblioteca que de estar en sus cabales pediría a gritos un urgente cambio de look.

Por eso le sorprendía tanto que, después de haber estado bebiendo y fumando —muy a su pesar— un poco de yerba, Jeremiah acabara poniéndose un poco pesado.

«Bueno, un poco bastante pesado», recapacitó Sophie, ahogando un suspiro de cansancio.

—¡He dicho que te estés quieto!

Dando al fin muestras de haberla oído, Jeremiah detuvo las manos y la miró durante tres largos segundos.

—¿Se puede saber qué te ocurre ahora?

—Quiero irme a casa —confesó la joven.

Él se quedó sin habla hasta que la vio desviar la mirada a un lado.

—¡Venga ya!

Jeremiah tenía la impresión de que estaba hablando en serio; su lenguaje corporal y la expresión de su rostro así parecían indicarlo. A pesar de eso, no todos los días un chico como él tenía la oportunidad de pavonearse ante sus amigos de haber metido mano a la jefa de animadoras en el asiento trasero de un coche. Además, había oído hablar de ella; en el instituto los chicos comentaban que le gustaba hacerse la difícil, pero que en realidad no era más que una zorra. De hecho, la mayor parte del equipo de rugbi juraba habérsela tirado en algún momento durante la liga universitaria. Claro que, teniendo en cuenta la clase de chicos, con más músculos que cerebro, que jugaban en el equipo, también podría no ser cierto.

Jeremiah aspiró profundamente, cerró los ojos y notó el cosquilleo de una gota de sudor que se deslizaba libremente por su cuello. Los nervios, aferrados con afiladas garras a su estómago, le invitaron a transpirar profusamente cuando, decidido a arriesgarse, se acercó a ella e intentó desabrocharle de nuevo el sostén.

—¡He dicho que basta! —volvió a exigir Sophie Dixon, sin poder reprimir el mal humor que había estado conteniendo toda la tarde—. ¡Joder, tío! ¿Es que ni siquiera sabes quitarme el sujetador sin arrancarme al mismo tiempo la piel a tiras?

Un mechón de pelo le cayó sobre los ojos mientras se volvía hacia el cristal de la ventanilla, dándole a él la espalda, para colocarse los pechos dentro de su sujetador de color púrpura. Sophie era una chica preciosa, tenía un rostro sorprendentemente perfecto, un cutis blanco y un cuerpo curvilíneo. Verse allí, con ella, le concedía a Jeremiah la sensación de estar en lo más alto de la escala evolutiva. Se sentía el macho alfa, el simio regente, el dueño del instituto…

Alentado por aquellos pensamientos, el joven alargó una mano hacia ella. Sin embargo, cuando Sophie notó la caricia alzó la mirada al cielo, como si el simple roce de los dedos de Jeremiah en su espalda le produjera escalofríos.

—Tal vez deberías desvestirte tú misma —propuso el muchacho.

—¿Qué? —Ella parpadeó varias veces antes de sacudir la cabeza a los lados—. Oye, no sé si te lo han dicho alguna vez, pero estas cosas hay que currárselas. ¿Crees que es suficiente con llevarme a la otra punta de Ames y decirme que me quite las bragas? ¡Pues te equivocas! Eres un idiota si crees que una chica va a quitarse la ropa y abrirse de piernas solo porque tú se lo pidas.

—¿Eso significa que prefieres que te las quite yo? —Volvió a mirarla, completamente desconcertado. Había estado pocas veces a solas con una chica en su vida, y cuanto más hablaba aquella, menos la entendía. Ni siquiera comprendía por qué razón una pregunta inofensiva como la suya parecía cabrearle tanto.

Con el temor de que si no hacía algo pronto, Sophie lo tomaría por un idiota, Jeremiah situó una mano encima de sus torneados muslos y, temeroso, observó su reacción.

—¡Ni de coña! —La chica bajó la mano de golpe y le dio un bofetón en los dedos.

Jeremiah aulló de dolor.

—¿Se puede saber qué te pasa? ¿Te has vuelto loca?

—Pasa que no debería haberme subido a esta vieja chatarra contigo. —Se encogió de hombros y tiró bruscamente del bajo de la falda, negándole a él lo que andaba buscando—. En serio, ¿es que tu padre no gana lo suficiente para comprarse un coche nuevo?

—Perdona, pero no fui yo quien insistió en venir aquí esta noche. En ese momento parecía importarte bien poco que esta chatarra, como tú la llamas, no fuese el puto Porsche Cayennede Bobby Kaminski. —Bufó entre dientes—. Sabía que tarde o temprano sucedería algo así. Ya te dije que no era una buena idea, pero tú nunca haces caso a nadie. Estás demasiado pillada por el quarterback del equipo para oír algo que no sea tus propios lloriqueos. En serio, eres patética.

La joven apretó los dientes, notando el rubor que se extendía rápidamente por sus mejillas. Una rabia enorme le atravesó el pecho. Casi podía oír las risas y abucheos de sus compañeras de clase. Durante un segundo se preguntó cómo reaccionarían si llegaban a enterarse de lo ocurrido. Aunque era una estudiante brillante y una chica admirada por todos, dudaba mucho que pasaran por alto aquello.

La inquietud se reflejó en su rostro, agarró la blusa que minutos antes había dejado tirada sobre el asiento trasero y se la puso. Tras abrochar la hilera de botones, miró a Jeremiah con nerviosismo, tratando de decidir si era mejor pedirle que la llevase a casa o apañárselas por su cuenta.

Se sentía como una idiota. Estaba enamorada de Bobby Kaminski, era cierto, quería casarse con él y tener un montón de hijos, una bonita casa con jardín, un perro grande y un gato Persa. Ese era el plan. Y, ahora… Ahora solo podía sentir el dolor punzante del arrepentimiento.

De repente, cayó en la cuenta del error que había estado a punto de cometer al darse el lote con un chico como Jeremiah Thomas. Tal vez no fuera la chica más difícil del instituto, ni siquiera la más lista, como todo el mundo decía, pero desde luego no se tenía a sí misma por una golfa, y no iba a dejar que ningún cerebrito lo hiciera.

—¡Eres un pedazo de gilipollas! —le dijo antes de salir del coche y cerrar la puerta de golpe.

Jeremiah se abrochó rápidamente la cremallera de los vaqueros, agarró su anorak y salió disparado tras ella.

—¡Mierda! —La noche era excepcionalmente fresca y el relente no tardó ni dos segundos en penetrar sus zapatos y empaparle los calcetines.

Enfadado, sacudió los pies en el aire, lanzando pequeñas perlas de barro en todas direcciones. «Debería haberme quedado en el coche», pensó, moviendo la cabeza enérgicamente a los lados. Después de pasar tres horas a solas con Sophie, las únicas dos cosas que había conseguido eran embarrarse hasta los ojos y una paja penosa.

«Eres un grandísimo idiota, Jeremiah Thomas», masculló para sí mismo. Quizá lo mejor que podía hacer, a esas alturas, era dejarla allí e irse a casa. Caminar un par de horas, posiblemente, acabaría por bajarle los humos a esa chica.

—Maldita sea. —Una gélida brisa con olor a bosque sobrevoló su cabeza, recordándole que estaban en pleno invierno. Molesto, se subió la cremallera del anorak hasta el cuello.

Su atuendo representaba el clásico estilo universitario, a pesar de no haber terminado aún la secundaría: zapatillas de deporte muy usadas, una sudadera de los Lakers, heredada de su hermano mayor, y unos tejanos tan desgastados que dejaban pasar el frío sin dificultad.

Se restregó los brazos para entrar en calor y arrugó el morro al oír el ulular de un búho de orejas cortas en la lejanía. En ese momento, con más frío que ganas de seguir discutiendo, se dio cuenta de lo tarde que se les había hecho.

—Joder…—Vaciló un instante antes de retroceder sobre sus pasos e ir en busca de la linterna para emergencias que su padre siempre llevaba consigo, dentro del portaequipajes. Tras dar con ella, la golpeó repetidamente hasta lograr arrancarle algo más útil que un vago destello.

A Jeremiah le faltó poco para soltar un grito cuando oyó un sonido a su espalda. Se dio la vuelta y dirigió el haz de luz hacia los troncos de los árboles que se extendían más allá de la carretera. El vello de todo el cuerpo se le erizó. Aunque había estado allí docenas de veces, el lugar era infinitamente más espeluznante de noche.

—¿Quién anda ahí? —gritó el muchacho, aparentando no estar muerto de miedo.

Jeremiah vaciló un segundo al oír el murmullo del viento entre las ramas. Imaginando que se trataba de algún animal, se puso en marcha, avanzando por el margen de la calzada, sin dejar de mirar el bosque por el rabillo del ojo. Cuando la luz de su linterna enfocó la nuca de Sophie, esta se dio la vuelta y situó la palma de la mano delante de sus bonitos ojos castaños, a modo de pantalla.

—¿Quieres apartar eso de mi cara?

Él bajó ligeramente las manos y apuntó con la linterna al suelo.

—Oye, no hace falta que representes todo este teatro para hacerte la interesante conmigo. ¿Por qué no dejas de hacerte la estrecha y me dices qué quieres que haga exactamente?

—¿Cómo? —exclamó Sophie, arrojándole una mirada asesina antes de decir—: ¡Estupendo! Debería haber hecho caso a mis amigas cuando me aconsejaron que no me acercara a ti. Joder, tienen razón cuando dicen que eres un friki y un pirado.

—No me llames pirado —refunfuñó él.

—Pirado —repitió ella con suficiencia.

La temperatura había descendido un par de grados y comenzaba a notarse al respirar. Jeremiah miró alrededor y forzó una sonrisa torcida. Físicamente eran completamente opuestos; él tenía un rostro más bien corriente y ella una piel suave e inmaculada como la porcelana china. Pero eso, en ningún caso, le daba el derecho a ofenderlo. Si estaba decidida a hacerlo, iba a demostrarle que él también sabía cómo menospreciarla.

—Bien —dijo, caminando hacia ella—, al menos de mí nadie piensa que soy una calienta braguetas, medio tonta y engreída, sin una neurona aprovechable en la cabeza.

—¿Quieres que crea que eso es lo que dicen de mí? —preguntó irritada.

—Puedes creer lo que te dé la gana, Sophie Dixon —continuó el muchacho—, al fin y al cabo, la gente como tú se cree el ombligo del universo.

Más enfadada de lo que recordaba haber estado nunca, Sophie abrió la boca para responder, luego la cerró, se dio la vuelta y echó a andar de nuevo.

—No seas tonta —resopló el chico—. ¿Dónde crees que vas a ir a estas horas de la noche?

—A casa, por supuesto.

—Es demasiado tarde para que vayas por ahí tú sola.

—Cogeré el autobús.

—¿Qué autobús? Por aquí no pasa ninguno, ¿recuerdas? Es precisamente por eso por lo que elegiste este sitio, porque nadie podía vernos.

Ella giró la cabeza y contempló un instante el bosque, oscuro como la boca del diablo.

—¿No irás a adentrarte ahí?

—¿Y por qué no? Cogeré un atajo hasta la carretera y después haré autoestop. No debe ser difícil lograr que un vehículo se detenga. —Decidida a llegar a casa por sus propios medios, comenzó a caminar hacia el denso arbolado.

—Venga, vamos, ¡regresemos al coche! —rogó él a espaldas de la joven—. No seas cabezota. Es muy tarde, Sophie. Además, no puedes estar pensando de verdad en subirte al auto de un desconocido. ¿Acaso tienes idea de las cosas horribles que pueden ocurrirle a un autoestopista?

—¿Y qué demonios crees que va a sucederme? —Bufó ruidosamente—. Por si lo has olvidado, estamos en Ames. ¡En este maldito sitio nunca ocurre nada! Es más, con suerte puede que me suba al coche de un tipo que al menos sepa quitarme la ropa interior sin despellejarme viva al mismo tiempo. —Se giró un instante—. Mira, eso sería toda una novedad: un hombre con lo que hay que tener para satisfacer a una chica.

—¡Dime que no estás hablando en serio! —le dijo él, clavando a continuación la vista en el suelo, tratando de sortear las ramas y troncos secos que se descomponían sobre la tierra húmeda.

—¡Pues claro que lo digo en serio! —repuso Sophie—. Te aseguro que no veo el momento de cumplir los dieciocho y largarme lejos de aquí. Posiblemente vaya a Nevada o a Los Ángeles, o a cualquier otra ciudad donde haya universitarios que no estén desesperados por ligarse a una tía en la parte trasera de la ranchera de su padre —masculló ella sin recibir una sola respuesta de labios de Jeremiah—. ¿Me estás oyendo?

En el mismo instante en que se volvió para mirarlo, Sophie se dio cuenta de que el chico se había detenido a unos pocos metros de distancia.

La joven frunció el ceño y dejó caer los hombros con impaciencia, esperando a que él respondiera a su pregunta. Al ver que no lo hacía, cambió de postura y comenzó a morderse el labio inferior. Sin embargo, continuó sin ocurrir nada. Nada salvo que el muchacho se había quedado pálido como una pared recién encalada.

Sin detectar la causa que propiciaba el extraño comportamiento de su compañero de clase, Sophie Dixon recorrió con irritación el corto espacio que los separaba, se detuvo delante de él y se lo quedó mirando con una ceja alzada. Fue en ese instante, con el rostro de Jeremiah frente al suyo, que algo parecido a un pellizco le comprimió la boca del estómago.

Asustada, miró a su alrededor, percatándose de la siniestra bruma que flotaba por encima de sus cabezas. De repente le entraron ganas de regresar al coche. No obstante, no hizo nada aparte de apoyar el peso de su cuerpo en una sola pierna, situando al mismo tiempo una mano en la cadera contraria, tratando de que él no notase que estaba tiritando de frío.

—¿Se puede saber qué te pasa ahora? —preguntó—. Esto no tiene ninguna gracia, ¿me oyes? Si lo que quieres es asustarme, tendrás que ingeniártelas mejor.

El muchacho, sin decir una palabra, clavó sus agrandados ojos en ella. Luego levantó la linterna que empuñaba en la mano izquierda, y enfocó hacia un oscuro recoveco del bosque.

«Maldito pirado». Sophie dudó un instante antes de seguir con la mirada el haz de luz. Durante un momento temió que Jeremiah le estuviese tomando el pelo, estaba claro que ese chico se creía muy listo y la tenía a ella por una tonta. Sin embargo, no tardó mucho en vislumbrar, suspendidos a metro y medio del suelo, unos pálidos pies descalzos.

Un segundo más tarde, la preciosa jefa de animadoras corría como una demente, campo a través, gritando con todas las fuerzas de su ser e intuyendo que, después de todo, debería haber hecho caso a Jeremiah Thomas cuando este le pidió que regresaran al coche.

Capítulo 2

Washington DC,

domingo, día 3 de enero,

en el ático 26 de la avenida Florida.

Cuando Kaila Henderson recibió la llamada del jefe de policía de Ames, una tranquila localidad en el condado de Story, se encontraba en la cocina de su casa de la avenida Florida, en Washington, desayunado café con leche y tostadas untadas con mermelada amarga de naranjas.

Decir que aquella fue una llamada inesperada sería quedarse corto. Especialmente después de que la brigada, de la que ella formaba parte, desarticulara una compleja red de narcotraficantes que había estado distribuyendo durante meses cocaína y otras sustancias igual de ilegales por toda la zona oeste de Brooklyn.

Reunir las pruebas necesarias para enviarlos a prisión durante una buena temporada les había llevado más tiempo de lo esperado. Al contrario de lo que su nombre parecía indicar, el clan de los Barítonos era una organización en la que imperaba la ley del silencio, por lo que dar con su cabecilla les había supuesto un esfuerzo enorme y, por consiguiente, horas extras de vigilancia que aún acusaba su cuerpo.

Durante todo ese tiempo nadie en la brigada se permitió el lujo de relajarse. Por razones puramente lógicas, sabían que los miembros del clan estarían en alerta y armados hasta los dientes con el fin de contener cualquier intervención policial. De modo que era de esperar que, cuando finalmente el dispositivo de asalto irrumpiese en el lugar, llovieran balas por todas partes.

Aunque, lejos de mostrarse preocupados, estaban preparados para que algo así sucediera, tras diez minutos de fuego cruzado se produjo el accidente que envío a dos compañeros directamente al hospital, malheridos y con pronóstico reservado. Un hecho que pareció carecer de importancia para la prensa, que días más tarde elevó a la división y a los representantes de esta a poco menos que a héroes.

Kaila entrecerró un poco los ojos y miró pensativa los restos del desayuno. Sabía que, tras eso, el hipotético asesinato de una mujer, en una pequeña ciudad perdida en mitad de Iowa, era algo sospechosamente corriente para no suponer que Moe Siset, el director adjunto del FBI, tuviera algo que ver en el asunto.

—Menudo gilipollas —masculló con una fugaz mezcla de enojo y resentimiento. Moe Siset la odiaba desde que le tomase la delantera en el caso del asesino en serie de Milwaukee. Pero la cuestión era que algo no cuadraba del todo bien en el perfil del asesino que, meses antes, habían confeccionado los especialistas del equipo de Siset. El criminal no parecía actuar como un cincuentón con complejo de inferioridad; le había llevado unos diez minutos deducirlo. Solo necesitó examinar por segunda vez el escenario del crimen para darse cuenta de que en realidad se trataba de una persona joven de complexión pequeña, con un narcisismo exagerado y que, ateniéndose a las pruebas, no se trataba de ningún varón.

Desde entonces, Siset había hecho lo imposible para echarla de la brigada criminal y, ahora, con ese caso, parecía haber hallado la excusa perfecta para alejarla definitivamente del que ya consideraba, extrañamente, su departamento.

Kaila cerró los parpados un instante y empujó furiosa el plato.

Siset era un tipo listo, nadie iba a poder acusarlo de ser un sexista o de albergar alguna razón oculta que le impulsara a actuar de ese modo. Se había asegurado de que todos los cabos estuviesen atados, y bien atados. El FBI afirmaría que estaba asignada a una importante misión, y a nadie se le ocurriría la tontería de preguntar su destino. Uno no discutía con los Federales sobre esas cosas.

Kaila se levantó y, absorta en sus pensamientos, se quitó la camiseta, el pantalón del pijama y las braguitas de algodón. Después de meterlo todo en la lavadora, agarró una toalla de la montaña de ropa limpia, que yacía desde hacía tres días sobre la secadora, y envolvió con ella su cuerpo desnudo de camino al cuarto de baño.

Una de las cosas buenas que tenía su trabajo era que dejaba poco tiempo para las relaciones. Con lo cual, nunca tenía que preocuparse de ser vista mientras caminaba en cueros por la casa, o de si consumía o no alimentos saludables. Ciertamente, era ya un hecho que hacía tiempo que la comida precocinada suplía en su dieta a las verduras y carnes rojas. Lo hacía desde que el año anterior acabara la relación que mantenía con el agente especial Bob Hughes.

En realidad, pensó, no se podría decir que Bob fuese un mal tipo, lo que ocurría es que no era su tipo. Habían mantenido una relación clara, distante, reservada y carente de la menor espontaneidad, en la que ambos sabían a qué atenerse en cada momento. Le gustaban su honradez y sentido del honor, pero nada de eso habría bastado para encender la chispa entre ellos durante mucho tiempo.

Kaila Henderson sonrió para sus adentros. En eso consistían sus noviazgos, en salir a tomar un par de copas con algún compañero, preferiblemente de otro departamento, y acabar echando un polvo de vez en cuando, si ambos estaban de acuerdo y se daba la ocasión. Llegados a ese punto, sabía que lo más inteligente que podía hacer era alejarse cuanto antes. Algo que le era bastante fácil; al fin y al cabo, nunca había ropa o cepillos de dientes que recoger.

Ya en el cuarto de baño, dejó la toalla sobre la tapa del retrete y se metió en la bañera. Como de costumbre, al dar media vuelta a los grifos las cañerías temblaron como en un terremoto antes de que el aire, empujado por el líquido, empezara a silbar en ellas. Kaila aguardó un instante hasta que los conductos enmudecieron y un caño de agua caliente comenzó a salir a borbotones. En cuanto eso ocurrió, una columna de vapor se elevó hasta el techo y empañó al instante los helados azulejos del cuarto de baño.

Liberada por fin la tensión de sus hombros, inclinó la cabeza hacia delante y dejó que sus cabellos se empaparan por completo. Mientras se enjabonaba la cabeza, se quedó observando cómo el agua y la espuma del gel de baño se precipitaban por el desagüe, desapareciendo rápidamente de la vista. Por un momento, deseó poder hacer lo mismo y largarse lejos. Después de todo, no existía nada que se lo impidiese; hacía seis años que su padre había fallecido en acto de servicio, y apenas había vuelto a hablar con su madre desde el funeral.

Kaila se mordisqueó el labio inferior, empapado por el agua, mientras una marabunta de recuerdos se abría paso en el interior de su mente. Ahora, al cabo de todo ese tiempo, se daba cuenta de que nada había cambiado entre ellas. Había cometido el intolerable error de seguir los pasos de su padre y, actuara como actuase, Marie, su madre, no iba a perdonárselo jamás.

Kaila resopló al sentir un nudo en la garganta, se puso un poco de jabón en los dedos, ladeó la cabeza y se masajeó lentamente la nuca. Marie nunca había sido una mujer fácil, sino más bien al contrario, era una persona fría y controladora, e incapaz de comprender por qué Kaila había dejado su trabajo en el grupo de Ciencias del Comportamiento, o las razones que le habían empujado a abandonar su tranquilo puesto como forense en San Francisco y alistarse en el FBI.

Alzó el rostro al techo y se apartó los cabellos empapados de la cara, tratando de organizar sus ideas. A decir verdad, ahora se daba cuenta de que ella tampoco era capaz de explicarlo.

«Menuda idiota estás hecha», forzó una sonrisa, «cambiar un trabajo seguro y bien pagado por la probabilidad nada remota de que te peguen un tiro en la cabeza».Kaila disminuyó la velocidad de sus dedos y comenzó a masajearse la nuca con lentitud, absorta en una extraña idea.

Pensándolo bien, tal vez había llegado el momento de dar a su vida un giro de ciento ochenta grados, pensó Kaila, imaginando que un cambio de aires podría ser la respuesta a todas las dudas que últimamente rondaban su cabeza. Necesitaba darse un tiempo para averiguar si realmente estaba haciendo lo que quería con su vida. Desde niña, su única aspiración había sido seguir los pasos de su padre, ser agente especial del FBI había acabado por convertirse en su objetivo durante años, y tras su muerte no había cejado en su empeño hasta conseguirlo.

Sin embargo, ahora no estaba tan segura como antes de que aquello fuese lo que realmente deseaba. Últimamente tenía la horrible sensación de que la crueldad y la muerte la rodeaban por todas partes. Cualquiera podía ser un violador, maltratador o asesino en serie, no existía tabla alguna o baremo en el que apoyarse para determinar quién estaba o no exento de convertirse en un monstruo. Los perfiles que había visto hasta el momento hablaban por sí mismos: una amorosa madre, un compasivo clérigo, y hasta un joven con aspiraciones a convertirse algún día en juez del Tribunal Supremo.

Así de mal estaban las cosas.

Siempre había sido una mujer enérgica y con carácter, pero últimamente comenzaba a sentirse cansada. El miedo y la desconfianza habían comenzado a hacer mella en su psique, abriendo en ella una brecha tan grande que comenzaba a preocuparse de si sería capaz de cerrarla algún día.

Cinco años atrás, durante las veintidós semanas reglamentarias de entrenamiento en Quántico, había vislumbrado algo de lo que tendría que digerir en el futuro. Aunque nada de lo aprendido era comparable, ni tan atroz, como la realidad de alcanzar a comprender la complejidad de un comportamiento homicida.

Y ella, para eso, tenía un talento especial.

Kaila acabó de aclararse los cabellos y cerró los grifos. Las tuberías volvieron a protestar, las últimas gotas de agua se despeñaron desde la alcachofa de la ducha y cayeron sobre su piel, ligeramente aceitunada, impregnada por el vapor y el agua caliente. Sacó una mano por entre las cortinas de baño y tanteó con los dedos la superficie fría del retrete hasta dar con la toalla. Después de secarse, salió de la bañera, se desenredó la melena frente al espejo, la recogió en una coleta alta y se aplicó dos gotas de perfume en la base del cuello.

Con los años, había aprendido a minimizar el tiempo que necesitaba para arreglarse. Aunque, a decir verdad, ayudaba mucho el hecho de que en su trabajo no existiesen muchas oportunidades de emperifollarse. Entre otras cosas, porque sería algo raro que desentonaría enormemente con el uniforme azul oscuro y el chaleco antibalas del departamento.

«Otra razón más para aceptar el asunto de Ames», reflexionó Kaila. Dudaba de que allí tuviese que continuar usando el uniforme de asalto de la brigada, o que se viera obligada a salir de la cama en mitad de la noche para sumarse al equipo capitaneado por Moe Siset, por orden y mandato de algún burócrata que, sobre seguro, continuaría después roncando en la comodidad de su alcoba.

Kaila pasó la toalla sobre el cristal del armarillo del baño y se observó un instante en el espejo. Hacía mucho tiempo que no se preocupaba de ella misma o de su aspecto, iba poco o nada a la peluquería, y sus uñas no veían una manicura desde tiempos prehistóricos, así que bien podía decirse que era un milagro que sus cabellos castaños conservaran aún su brillo, o que apenas luciera arruguitas de expresión alrededor de los felinos ojos de color miel, heredados de su madre.

Quizá todavía no era tarde y había llegado el momento de dejar de echar puertas abajo junto a los compañeros de brigada. Batidas que la mayoría de veces no conducían al verdadero problema.

A Kaila le molestó profundamente pensar aquello último. Levantó la cara al techo e inspiró hondo, como queriendo convencerse de que todo lo que había hecho hasta ese momento servía para algo.

Hacía meses que tenía la cabeza hecha un lío. No sabía si quería o no permanecer en la brigada, e incluso había llegado a pensar que tal vez fuese la presencia de Moe Siset en ella lo que le hacía desear dejarlo todo y empezar de cero.

Desde que ese hombre fuera nombrado director adjunto del FBI, dos años atrás, había impedido y limitado su talento natural para confeccionar perfiles y hallar indicios donde nadie los veía. Aquel hombre, con una papada igual de abultada que su ego, siempre parecía estar en el mismo lugar que ella cuando alguien del departamento forense requería su presencia en el escenario de un crimen. Kaila no creía que esa circunstancia fuese fruto de la casualidad; sabía que Siset había estado vigilándola de cerca.

Exhaló un suspiro.

Llevaba un tiempo preguntándose por qué un hombre como él, con una carrera prometedora, se empeñaba en poner todo tipo de trabas a su trabajo. Ella solo era un elemento más del equipo; a su lado una don nadie. ¿Cómo era posible que la creyera una amenaza? Ni siquiera recordaba el momento exacto en que había germinado entre ellos tal animadversión, pero de lo que estaba segura era de que aquellas dudas y preguntas habían terminado convirtiéndose en un gusano que estaba corroyéndole poco a poco las entrañas.

Cuando el teléfono comenzó a sonar en el salón, Kaila dio media vuelta y se encaminó directamente hacia el dormitorio, ignorando la llamada. Buscó la bolsa de viaje que guardaba en el armario y la arrojó sobre la cama antes de comenzar a llenarla de ropa. Quizá estaba precipitándose, pero se conocía a sí misma lo bastante bien como para saber que si no lo hacía en ese momento, en ese preciso instante, no se atrevería a hacerlo nunca.

Normalmente fingía ser una solitaria, una mujer autosuficiente sin miedo a nada. Pero lo cierto era que temía alejarse durante demasiado tiempo de lo que denominaba «su zona de confort». Y esa zona incluía la brigada criminal, un piso antediluviano con cañerías que daban pena y una madre autoritaria con la que apenas hablaba.

Durante un segundo, sus dedos sostuvieron el uniforme color azul marino de la brigada, pero descartó el impulso de llevárselo y lo empujó a un lado para agarrar un par de pantalones. Sin embargo, un momento después, al clavar la mirada en el chaleco antibalas que colgaba de uno de los brazos del perchero, decidió meterlo en la maleta, junto al resto del equipaje.

Con el tiempo había aprendido a confiar en su intuición. Aunque, posiblemente, el llevarse el chaleco consigo fuese más producto de la rutina que de otra cosa.

A las cinco en punto, vestida con unos viejos tejanos de color celeste, una cazadora de piel marrón y los zapatos más cómodos que tenía, se acercó a la agencia de viajes que regentaba su amigo Rob, y solicitó un billete de ida al aeropuerto municipal de Ames. Aunque en un principio él la miró perplejo, el joven no tardó ni un minuto en dejar el trozo de pollo crujiente, a medio devorar, dentro del recipiente de cartón que descansaba sobre su escritorio, y obedecer.

—Ames… —repitió Rob mientras deslizaba una servilleta de papel por sus labios y se limpiaba la grasa de las comisuras.

—Así es.

—¿Y qué se te ha perdido allí?

—Trabajo.

—¿De qué tipo de misión se trata esta vez? —le preguntó el joven, de cabellos rabiosamente ondulados, al tiempo que trataba de ordenar los papeles que yacían esparcidos sobre la superficie de su mesa.

—De asesinato. —Kaila recapacitó un momento—. Puede que de suicidio.

—Pensaba que a los de la brigada criminal no les gustaba perder el tiempo en asuntos que conciernen únicamente a la policía.

—Ya, pero al parecer necesitan del criterio de alguien con experiencia. En fin, un agente con un punto de vista diferente, ya sabes —continuó—. Por lo visto, cuando se pusieron en contacto con mi unidad, Siset insistió en que fuese yo quien se desplazara hasta Ames para ayudarles en lo que hiciera falta, durante el tiempo que dure la investigación.

—O sea, que al fin lo ha conseguido.

—¿Echarme de FBI? —resopló Kaila—. Ya quisiera… Aunque sí ha logrado alejarme de la brigada durante algún tiempo.

—Ese Siset es un gilipollas al dejarte ir así, sin una buena razón.

—No creo que el asesinato pueda considerarse un mal motivo.

—Tú misma has dicho que puede que no lo sea.

—Y así es —admitió Kaila—. Pero no sé si realmente deseo objetar nada al respecto.

Rob frunció el ceño.

—Hace ya tiempo que me planteo un cambio de aires —explicó ella.

—No me habías dicho nada.

—Porque pensé que no tendría la oportunidad de hacerlo. Además, no tengo claro si realmente deseo alejarme tanto de la brigada. Pero, bueno, supongo que esto, a menor escala, continúa siendo más de lo mismo. Puede que incluso me siente bien vivir una temporada en una ciudad pequeña.

Rob terminó de ordenar los papeles e introdujo un folio en blanco en la impresora. Tras imprimir el billete, lo metió en un sobre y se lo entregó a ella.

—Pues espero que esto sea la respuesta a todas tus preguntas, Kaila, porque, sinceramente, esto sí que es un cambio de aires.

Capítulo 3

Ames,

lunes, día 4 de enero.

Kaila Henderson llegó al aeropuerto municipal de Ames a eso de las nueve menos cuarto de la mañana. El sonido de las hélices y la calefacción la habían adormecido, y al abrir los ojos vio cómo la azafata, junto a la cabina del comandante, iba despidiendo a los viajeros con un prometedor «hasta pronto». Aún soñolienta, se levantó y echó a andar hacia la muchacha, quien al verla se apresuró a devolverle el maletín que Kaila le había entregado antes de que despegara el aparato. Apenas puso un pie fuera del avión, un viento gélido traspasó la fina americana de lana que llevaba puesta y la despabiló por completo.

Kaila encogió los hombros y avanzó rápidamente hacia la terminal, recogió su equipaje de la cinta transportadora y se dirigió a la agencia de alquiler de coches que estaba en la primera planta, tal y como le había dicho Rob que hiciera, para recoger el Toyota Camry del 2012 que este había reservado el día anterior.

Después de meter las maletas en el portaequipajes, condujo el coche hasta unacafetería cercana, donde se sentó, echó un vistazo a la carta y pidió a la camarera una taza de café caliente y unas cuantas pastas caseras rellenas de chocolate.

El lugar estaba caliente y olía a pan recién tostado y al beicon que chisporroteaba sobre la plancha. Aunque el mal tiempo invitaba a tomar algo caliente, dentro del local solo había un par de mesas ocupadas por dos hombres de mediana edad y estatura, que no le habían quitado el ojo de encima desde que traspasara la puerta.