Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

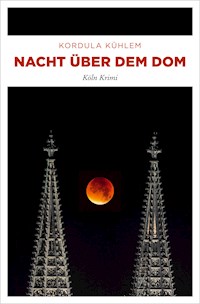

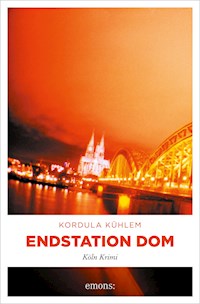

- Serie: Köln-Krimi

- Sprache: Deutsch

Gerade von Bonn nach Köln versetzt muss Hauptkommissarin Kerstin Heller schon wieder weiter: In einem zum Zeltplatz umfunktionierten Berliner Freibad ist eine Kölner Literaturprofessorin zu Tode gekommen. Doch nach einigen Undercover-Campingtagen im Berliner Nieselregen führen alle Spuren und Hinweise zurück in die Domstadt. Hier erwarten Kerstin nicht nur eine urkölsche Kollegin, sondern ein weiterer Mord neue Erkenntnisse über gestohlene Böll-Handschriften- und ein jugendlicher Liebhaber.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 328

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Kordula Kühlem, Jahrgang 1975, aufgewachsen in Bayern und im Rhein-Sieg-Kreis, promovierte in Bonn über Zeitgeschichte und arbeitet für eine politische Stiftung. Mit ihrem Mann, dessen Familie seit Generationen in Köln lebt, und ihren zwei Kindern wohnte sie lange in Deutz, inzwischen etwas außerhalb der Stadt im Grünen.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/schluckwasser Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Gestaltung Innenteil: César Satz & Grafik GmbH, Köln Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-603-4 Köln Krimi Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Meinen Eltern

FREITAG, 13.13UHR

»Zelten? Niemals!«

Hier stehe ich auf dem so aufdringlich hauptstädtisch eleganten Bahnhof diesem nicht weniger aufdringlich eleganten Berliner Hauptkommissar gegenüber und glaube, mich verhört zu haben. Warum trägt dieser Typ einen Nadelstreifenanzug mit Krawatte? Kann der nicht in normaler Zivilkleidung mit Jeans, T-Shirt und eventuell einer Lederjacke daherkommen – so wie ich zum Beispiel?

Meinen entsetzten Ausruf ignorierend, packt er meine Reisetasche und drängt sich durch die Menge; mir bleibt nichts anderes übrig, als ihm zu folgen. Direkt vor dem Hauptausgang parkt sein Wagen, im absoluten Halteverbot, wo sonst? Auf dem Weg ins Berliner Polizeipräsidium denke ich verbissen darüber nach, dass ich schon vor wenigen Stunden beschlossen habe, dieser Tag könnte nicht mehr schlimmer werden. Ich habe mich getäuscht.

Als ich heute Morgen um fünf Uhr zu Hause in Köln von meinem Diensthandy aus dem Schlaf gerissen wurde, wunderte ich mich nur ein kleines bisschen. Nicht, weil der Mord mal wieder in der Nacht geschehen ist. Schließlich bietet sich die Dunkelheit für Verbrechen durchaus an. Aber darüber, dass immer schon am frühesten Morgen ein Spaziergänger, Zeitungsausträger oder Hundebesitzer das Verbrechen beziehungsweise die Leiche entdeckt.

Die Anweisung, ins Kölner Präsidium zu kommen, nicht zum Tatort selbst, war schon eher verwunderlich. Kurz hoffte ich, dass es den fiesen Müller aus der Staatsanwaltschaft erwischt hat, der immer wieder versucht, Frauen unauffällig an den Po zu grapschen. Aber schnell schob ich diesen unchristlichen Gedanken von mir und beschloss, einfach abzuwarten.

Natürlich war meine Kollegin vor mir im Büro des Kommissariatsleiters. Obwohl Ursula aus einem Dorf irgendwo außerhalb der Stadt kommt. Ich dagegen hätte zu Fuß laufen können, was ich natürlich nicht gemacht habe, so früh am Morgen.

»Wo brennt’s denn?«, murmelte ich missgelaunt, während ich mich in einen Sessel plumpsen ließ.

»Guten Morgen erst einmal, Frau Heller«, entgegnete mein Chef unbeeindruckt von meiner schlechten Laune – vielleicht weil er sie nur zu genau kennt. »Wir haben eine Leiche« – darauf wäre ich jetzt nicht gekommen – »in einem Freibad in Berlin.«

»Und wofür holen Sie dann uns aus dem Bett, Herr Bernbacher?« Die Frage von Ursula fand ich gut, sie stellt immer die richtigen Fragen, was allerdings auch seine negativen Seiten haben kann.

»Gute Frage, Frau Hohmann«, das Lob kam nur sehr gepresst über die Lippen des Kommissariatsleiters, »Irmgard Schiller, die Tote, kommt aus Köln, darum wurden wir um Amtshilfe ersucht.«

Amtshilfe! Und diese Amtshilfe soll nun darin bestehen, dass ich meinen eigentlich freien und obendrein noch herbstlich kühlen Tag der Einheit und wohl auch das anschließende Wochenende unter einer mühsam abgespannten Plane aus Stoff verbringe?

»Warum schleichen Sie sich eigentlich nicht selbst undercover auf dem Zeltplatz ein, Herr Nesta?«, will ich nun von meinem Berliner Kollegen nach längerem Schweigen wissen.

»Mich haben die dort alle schon gesehen. Ich habe die Leiche in Augenschein genommen und die Spurensuche geleitet.«

Gut, das ist ein Argument. »Aber warum können wir nicht ganz normal vorgehen, uns als Polizisten vorstellen und die üblichen Fragen stellen?«, lasse ich nicht locker.

»Sie kennen sich wohl nicht aus mit Campern!« – Nein, und ich will mich auch gar nicht auskennen mit Leuten, die es schön finden, ihren halben Urlaub gebückt oder geduckt zu verbringen. – »Die sagen nichts. Niemand hat etwas gesehen oder gehört, obwohl die Frau von einem Zehnmeterturm gefallen ist. Da hat man noch Zeit, zu schreien.«

Das weiß ich jetzt allerdings aus eigener Erfahrung. Meinen ersten und letzten Sprung aus zehn Metern Höhe habe ich nicht besonders gut im Gedächtnis, die tagelangen Schmerzen in der Brust, weil ich schräg aufgekommen war, dafür umso besser. Dabei hatte ich noch Wasser unter mir. Die tote Frau leider nur Beton. »Warum steht eigentlich ein Zehnmeterturm auf einem Zeltplatz?« Hat nicht auch mein Chef von einem Schwimmbad gesprochen?

»Das war einmal ein Freibad. Es wurde geschlossen und das Gelände für ein paar Jahre an die Betreiber des jetzigen Zeltplatzes vermietet.«

Aha, das verstehe ich.

»Möglicherweise liegt der Fall ganz einfach.«

Die Bemerkung meines Berliner Kollegen trifft mich etwas unvorbereitet: Ich bin extra aus Köln angereist und bereite mich gerade seelisch darauf vor, in einem Zelt zu schlafen, und dann diese lapidare Bemerkung? »Wie meinen Sie das?«

»Nun, seit vorgestern wird in der Justizvollzugsanstalt Moabit ein Häftling vermisst, er ist vom Freigang nicht zurückgekommen. Er sitzt wegen Raubüberfalls mit Totschlag. Vielleicht hat er unser Opfer überfallen, und im allgemeinen Gerangel ist sie den Zehnmeterturm heruntergefallen.«

»Stellt sich nur die Frage, ob er sie extra zum Ausrauben auf den Sprungturm eingeladen hat oder ihr rein zufällig da oben begegnet ist.« Leider versteht mein Kollege nicht genug Spaß, er reagiert nur mit dem leichten Anheben einer Augenbraue auf meine Bemerkung. Ich dachte immer, Berliner hätten mehr Humor.

Dann räuspert er sich. »Die Raubmord-Theorie überzeugt mich auch nicht, aber es gibt noch eine Möglichkeit – es könnte einfach Selbstmord gewesen sein.«

Das ist natürlich bei einem Fall aus großer Höhe immer eine erwägenswerte Möglichkeit, wenn ich mich auch – schon wieder – frage, warum ich dann überhaupt angereist bin. »Was spricht dafür und was dagegen?«, frage ich etwas kurz angebunden.

Nesta zuckt mit den Schultern: »Nun ja, das Opfer ist … war eine Frau mittleren Alters, da kommt das schon mal vor.«

Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, der Herr Kollege macht es sich etwas einfach. Außerdem, was meint der eigentlich mit »mittleren Alters«? So wie ich den einschätze, ist er auch um die vierzig und damit genauso alt wie das Opfer. Ich empfinde plötzlich eine gewisse Solidarität zu der toten Irmgard Schiller und beschließe spontan: »Ich mache es doch.«

»Was?«

»Das Undercover-Zelten, aber nur unter zwei Bedingungen.«

»Und die wären?«

»Erstens: Ich möchte kein Zelt, sondern ein Wohnmobil, oder meinetwegen einen VW-Bus, oder was es noch so gibt. Denn sonst kann ich noch nicht mal ein Telefonat führen, ohne dass der halbe Campingplatz mithört. Zweitens: Auf jeden Fall brauche ich eine eigene Toilette, sonst geht gar nichts.«

Hauptkommissar Nesta schaut mich kurz von der Seite an – irritiert, amüsiert? – und meint, das könne man einrichten.

Die nachfolgende Abwicklung im Polizeipräsidium gestaltet sich etwas langwierig – ein Wohnmobil gehört schließlich nicht zur Grundausstattung der Polizei. Leider kann mein Berliner Kollege auch noch nicht mit vielen Informationen aufwarten. Die Befragung der Campingplatzbesucher ist noch im Gange. Sie soll auch bis zu meinem Eintreffen hinausgezögert werden, denn danach wird die An- und Abfahrt verboten, das heißt, die Bewohner des umgestalteten Freibads dürfen sich zwar weiter frei in Berlin bewegen, aber nicht abreisen, und neue Besucher werden nicht eingelassen.

»Im Prinzip haben wir es also mit einem überschaubaren Kreis von Verdächtigen zu tun, was die Sache sehr vereinfacht«, lässt mich mein Kollege etwas von oben herab wissen. Der kennt wohl Agatha Christie und die von ihr geschaffenen zahllosen Varianten auch bei einer kleinen Auswahl potenzieller Täter nicht.

»Aber«, diesen Hinweis kann ich mir nicht verkneifen, »der Mörder könnte doch auch von außerhalb gekommen sein.«

Nesta brummt nur »Wird alles überprüft« und greift zum Telefon, um nachzufragen, wann es die ersten Ergebnisse der Obduktion geben würde. Dafür ist es natürlich noch zu früh. Auch die Spurensicherung, die den Zehnmeterturm, das Sprungbecken und die Umgebung untersucht hat, kann noch nicht mit Informationen aufwarten. Ob sie das überhaupt irgendwann können wird, ist außerdem mehr als fraglich; in der Tatnacht hat es stark geregnet.

»Was ist das?« Ich greife mir eines der vielen Fotos, die in einem Haufen auf Nestas Schreibtisch liegen – seine Unordnung ist bisher das einzig Sympathische an diesem Mann.

»Könnten Sie bitte aufhören, auf meinem Schreibtisch herumzukramen!«

Meine Güte, ist der Typ empfindlich. »Ich gehöre jetzt doch auch zum Ermittlerteam, oder nicht?«, gebe ich zurück. »Also, was soll dieses Foto der Handtasche?«

»Es ist die Tasche des Opfers.«

Jetzt werde ich langsam ungeduldig. »Stellen Sie sich vor, das habe ich mir schon fast gedacht. Warum wurde diese extra fotografiert, und das noch so oft?« Ich deute auf den Fotohaufen auf dem Schreibtisch.

»Um ihre genaue Position auf dem Sprungbrett auch im Nachhinein rekonstruieren zu können.«

»Die Frau hat ihre Handtasche mit auf den Zehnmeterturm genommen?« Erstaunt blicke ich auf die sicherlich teure, durch den nächtlichen Regen aber stark ramponierte Ledertasche – das passt irgendwie nicht zusammen.

Doch bevor ich meine Zweifel äußern kann, erreichen meinen Kollegen kurz hintereinander zwei Anrufe. Im ersten wird ihm mitgeteilt, dass mein Campingmobil zur Abfahrt fertig ist. Der zweite kommt aus der Pathologie. Die Einladung Nestas, ihn dorthin zu begleiten, lehne ich mit dem Hinweis ab, ich wolle meine Ankunft auf dem Campingplatz nicht noch weiter aufschieben. Irgendetwas Gutes muss dieses Undercover-Zelten schließlich auch haben, und die Begutachtung der Leichen sowie die meist recht langatmigen Erklärungen der Pathologen gehören sicherlich nicht zu meinen bevorzugten Aspekten der Polizeiarbeit. Der Obduktionsbericht würde mir reichen.

FREITAG, 16.40UHR

Geschafft! Trotz nicht unerheblicher Verzögerungen in den vollen Straßen der Bundeshauptstadt und durch die Wegerklärung meines Berliner Kollegen habe ich den Campingplatz endlich erreicht. Außerdem hatte ich noch mit diesem Campingmobil zu kämpfen. Ich bin einfach kein Freund von großen, sperrigen Fahrzeugen, deren Beschleunigung jedem Fußgänger nur ein mitleidiges Lächeln entlockt. Dabei halte ich mich eigentlich für eine gute Autofahrerin, von wegen Frauen als Schrecken der Straße und rückwärts einparken geht schon gleich gar nicht. Wenn man in der Kölner Innenstadt wohnt, kann man entweder rückwärts einparken, oder man hat kein Auto.

Im Büro des Campingplatzes fühle ich mich in die Teestube meiner Schule zurückversetzt: dieselben durchgesessenen Sofas im Siebziger-Jahre-Look, dieselben verstaubten Plakate an der Wand – das von »Hair« müsste ich auch noch irgendwo im Keller haben. Der kalte Qualm rundet das Bild überzeugend ab.

Die junge Frau hinter der Theke springt freundlich auf, als sie mich sieht. Während ich die Anmeldepapiere ausfülle, erklärt mir Jacqueline, so stellt sie sich vor, alles Wichtige in Bezug auf den Platz. Dabei habe ich Schwierigkeiten, zu folgen, schließlich muss ich mich auf den richtigen Namen, die richtige Adresse et cetera konzentrieren, denn seit zwei Stunden heiße ich Vanessa Paulsen und bin in Braunschweig wohnhaft.

Die Hälfte des Redeschwalls habe ich schon verpasst, als ich plötzlich aufhorche: »Also, diesen Zugangscode brauchst du, wenn du reinwillst und das Büro nicht besetzt ist, sonst kommst du nicht aufs Gelände.« Dabei schiebt Jacqueline mir einen Zettel mit einer mehrstelligen Zeichen- und Zahlenkombination zu.

»Wann ist das Büro denn besetzt?«

»Wenn jemand da ist.«

Ich nicke und stecke den Zettel sorgfältig in meine hintere Hosentasche. »Wie komme ich jetzt mit meinem Bus auf den Platz? Durch das Tor dort?« Dabei deute ich auf ein großes Tor neben dem Drehkreuz direkt vor dem Bürofenster, durch das ich eben gekommen bin.

»Nein, doch nicht das.« Sie lächelt mich an. »Habe ich das nicht eben schon erklärt?« Ihr Ton ist weiter überaus freundlich und überhaupt nicht genervt, obwohl sie mir auch die auszufüllenden Formulare schon zweimal erläutern musste. Von der könnte ich mir eine Scheibe abschneiden.

Meine Angaben hat sie zudem penibel mit meinem – falschen – Personalausweis abgeglichen. Kurz frage ich mich, ob die Formalitäten hier immer so genau beachtet werden oder nur einen Tag nach einem Todesfall mit der Polizei auf dem Gelände. Dennoch beschleicht mich ein leichtes Gefühl der Bewunderung für die Ruhe und Ausgeglichenheit von Jacqueline, obwohl die vergangenen Stunden vor allem auch für die Betreiber des Platzes ziemlich stressig gewesen sein müssen.

»Also, du fährst von dem Parkplatz, auf dem du gerade stehst, wieder runter und nach links. Dann an der nächsten Ecke wieder links …«

»Ach, die junge Frau hat auch ein Mobil«, mischt sich in dem Moment ein Mann ins Gespräch, der kurz vorher ins Büro gekommen ist. »Weißt du was«, wendet er sich an mich, »ich fahr kurz mit dir rüber.«

Verwundert betrachte ich den grauhaarigen, braun gebrannten Mann mit leichtem Bierbauch, wobei ich mich bemühe, meine Skepsis nicht zu deutlich zu zeigen.

»Ach entschuldige, ich sollte mich erst einmal vorstellen, ich bin der Manfred.«

Fast automatisch nehme ich die ausgestreckte Hand. »Ich bin Ke…, Vanessa.« Verdammt, wie unprofessionell war das denn? Ich weiß immer noch nicht ganz, was der Mann von mir will.

Jacqueline dagegen reagiert begeistert. »Das ist natürlich das Einfachste, danke, Manfred, das ist wirklich nett von dir.« Sie schiebt mir meine Formulare zu, und Manfred nimmt meine Reisetasche – irgendwie nehmen mir für meinen Geschmack heute viel zu oft Männer meine Reisetasche und damit auch meine Entscheidungen ab.

»Wo steht denn dein Wagen?«

Ich deute nur stumm in Richtung meines Ferienvehikels.

Als wir vom Parkplatz fahren, spüre ich Manfreds prüfenden Blick auf mir. »Du, entschuldige, wenn ich das jetzt so sage, aber du siehst nicht so aus, als würdest du oft campen. Warum bist du hier?«

Diese Frage habe ich mir in den letzten Stunden gefühlte hunderttausend Mal selbst gestellt, darum bin ich auch auf die Idee gekommen, dass das jemand anders genauso interessieren könnte. »Weißt du« – das »Wissen Sie« kann ich glücklicherweise früh genug herunterschlucken – »ein Freund von mir meinte, ich bräuchte mal ein paar Tage Urlaub. Er hat mir wegen der Kosten gleich auch seinen Campingbus geliehen.«

Manfred nickt verständnisvoll und so nachhaltig, dass ich es aus den Augenwinkeln sehen kann. »Hier musst du links. – Leider hast du dir aber den falschen Zeitpunkt ausgesucht.«

Aha, endlich kommen wir mal auf die interessanten Dinge zu sprechen. Jacqueline hat den Tod einer Platzbewohnerin mit keinem Wort erwähnt, er scheint sie gar nicht wirklich zu berühren. Oder wollte sie nur nicht riskieren, dass ich direkt wieder abreise? Wahrscheinlich kann der Platz jede Einnahme gut gebrauchen.

»Wieso falscher Zeitpunkt?«, hake ich schnell nach, bevor Manfred es sich wieder anders überlegen kann.

»Nun ja, weißt du … gestern ist hier eine junge Frau vom Sprungturm gefallen. Wir, also Marianne, das ist meine Frau, und ich, haben sie sogar gefunden.«

Bingo, da habe ich ja genau den Richtigen aufgegabelt, das heißt streng genommen er mich. »Tatsächlich!« Ich versuche, in diesen Ausruf das richtige Maß an Betroffenheit zu legen, gepaart mit einer spürbaren, aber nicht zu deutlichen Neugier.

Doch bevor er mehr erzählen kann, ruft er aus: »Hier in den Seitenweg musst du rein, siehste, da vorne ist schon das Tor.« Mist, der Weg ist eindeutig zu kurz gewesen.

Jacqueline ist, wie abgemacht, über den Campingplatz zum Tor gekommen und hat es für uns geöffnet. Ich fahre hindurch, parke an der Stelle, zu der sie mich winkt, und steige aus. Nachdem sie wieder abgeschlossen hat, gibt sie mir eine kurze Beschreibung des Platzes, die sie mit beiden Armen gestenreich unterstützt, und verschwindet dann wieder Richtung Büro.

Manfred ist auch ausgestiegen. »Sag mal, du hast doch bestimmt noch nichts Ordentliches zu essen in deinem Gefährt, was meinste, willste nicht zu uns rüberkommen zum Essen? In ’ner halben Stunde müsste Marianne es fertig haben.«

Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen, weder das Essen noch die weiteren Informationen. Mal abgesehen davon, dass in meinem Gefährt nicht nur nichts Ordentliches, sondern überhaupt nichts zu essen ist.

Marianne ist genauso grauhaarig und braun gebrannt wie ihr Mann, doch im Gegensatz zu seiner offensichtlichen Gemütlichkeit ist sie die Bewegung in Person. Wenn ich bisher gedacht habe, ich sei unruhig veranlagt, werde ich während des Essens eines Besseren belehrt.

Bevor Manfred und ich richtig aufgegessen haben, hat sie schon alles wieder gespült und weggeräumt. Dabei plaudert sie herzlich und ohne Unterlass: »Ja, die arme Frau, sie war ja gerade erst angekommen. Noch nicht mal ihr Zelt hatte sie aufgebaut, oder hatte sie das schon aufgebaut, Manfred?«

»Keine Ahnung, das stand ja um die Ecke, hinter den –«

»Sie sah so nett aus und irgendwie glücklich, das heißt, als wir sie im Büro getroffen haben, war sie ganz nervös, hat ein bisschen versucht, die Jacqueline nach den anderen Campingplatzbewohnern auszufragen, aber da war sie an die Falsche geraten. Ja, wenn der Tobi Dienst gehabt hätte, der plaudert manchmal gern, und er nimmt es auch nicht so genau, wenn jemand mal die Papiere nicht richtig ausfüllt oder so. Wir kommen nämlich öfters hier auf’n Platz. Ist ’ne gute Ausgangsstation für Fahrten in den Osten. Aber nachher, als wir sie, also die Irmgard, auf dem Weg zum Essen getroffen haben, da sah sie doch richtig glücklich aus, nicht, Manfred, richtig gestrahlt hat sie, oder?«

»Ich weiß nicht, der Unterschied –«

»Aber mitkommen zum Essen wollte sie nicht, vielleicht beim nächsten Mal, haben wir gesagt, aber sie meinte, sie wollte nur eine Nacht bleiben. Nur eine Nacht – da lohnt sich das Zeltaufbauen ja gar nicht, aber vielleicht war es so ein kleines Ein-Mann-Zelt, da geht der Aufbau schneller. Und dann kommen wir nachts zurück, wir hatten uns etwas festgequatscht mit dieser netten Gruppe aus Essen, die wir in der Kneipe getroffen hatten, wo wir doch aus Mettmann kommen, sozusagen Nachbarn waren das, nicht wahr, Manfred?, und wir hatten auch ein bisschen was getrunken, Berliner Weiße.«

»Das ist kein Getränk, sondern eine Strafe«, brummt Manfred dazwischen.

»Also, wir kommen zurück und hören schon auf dem Parkplatz den Schrei, ich sag direkt, Manfred, da ist was passiert, wir so schnell es geht durch das Tor, aber aufm Platz ist es ja so dunkel, endlich haben wir sie gefunden, im Sprungbecken, man hat direkt gesehen: Die ist tot.«

Ihre Betroffenheitspause nutzt ihr Mann schamlos aus. »Wir haben sofort mit dem Handy die Polizei verständigt, und während wir gewartet haben, kamen die von der Gruppe aus Magdeburg dazu.«

»Von den anderen Campern war keiner da?« Das ist die erste Frage, die ich einschieben kann.

»Ach, die Dauergäste haben wohl nichts gehört.«

»Zugedröhnt waren die wahrscheinlich wieder«, wirft Manfred dazwischen.

»Aber Manfred, du kennst die Leute doch gar nicht. Die sind immer so nett und freundlich. Und dann fehlte eigentlich nur noch dieser hübsche Hugo, wirklich was zum Gucken«, fügt sie an mich gewandt hinzu, »der schien überhaupt nicht da gewesen zu sein. Kam wohl dann irgendwann später. Ich nenne ihn Locke auf Lederschuhen, du wirst schon noch sehen, warum. Ach, das fällt mir jetzt erst auf, der eine junge Mann mit dem verschlossenen Gesicht von der Magdeburger Gruppe, der war auch nicht dabei.«

»Vielleicht hast du ihn nur nicht gesehen.«

»Als ob mir so etwas entgehen könnte!«

FREITAG, 17.55UHR

Nach dem Nachmittagsessen drücke ich mich davor, in mein Campinggefährt zu klettern, viel lieber sehe ich mir ein bisschen den Platz an. Ich beginne mit den nahe gelegenen Dusch- und Umkleideräumen. Natürlich praktisch für einen Zeltplatzbetreiber, wenn man schon sanitäre Anlagen vorfindet, denke ich beim Reingehen. Allerdings sollte man sie zwischendurch doch auch mal gründlich reinigen, von renovieren ganz zu schweigen, denke ich nur wenig später beim Rausgehen. Gut, dass ich meine eigene Toilette habe; wo ich in den nächsten Tagen dusche, ist allerdings fraglich.

Erst bei meinem Rundgang erhalte ich einen Überblick über den Rest des Campingplatzes, da mein Gefährt und das von Marianne und Manfred, M und M, wie ich sie inzwischen getauft habe, in einem Winkel des Platzes stehen, der mit hohen Büschen umsäumt ist. Direkt neben den Sanitärräumen steht ein VW-Bus, wahrscheinlich gerade an der Schwelle zum Oldtimer, aber längst nicht so gut in Schuss wie die meisten Autos, die man mit diesem Wort verbindet.

Auf der großen Wiese sind außerdem noch ein paar Zelte aufgebaut. Auf eines der weiter entfernt gelegenen steuert gerade ein Mann zu, der für die glitschige Wiese offensichtlich nicht die passenden Schuhe anhat, denn er rutscht mehr, als er geht – das muss der schöne Hugo sein, Locke auf Lederschuhen, jetzt weiß ich tatsächlich, was Marianne gemeint hat. Bevor er mich bemerkt, ist er in seiner Behausung verschwunden. Sonst ist niemand zu sehen. Die Befragung durch die Polizei scheint inzwischen zu Ende zu sein.

Kurz vor dem Ausgang neben dem Büro wende ich mich nach rechts und gehe immer am Zaun entlang. Jenseits des Zauns liegt zunächst eine Wiese und etwas weiter dahinter, ich traue meinen Augen nicht, ein Hallenbad. Hoffentlich ist das noch in Betrieb, dann hätte ich auch das Problem mit dem Duschen gelöst. Mein kurzes Hochgefühl – wie wenig doch der Mensch in Notsituationen braucht, um glücklich zu sein – wird direkt wieder abgekühlt, denn es fängt an zu regnen. Kurz bleibe ich stehen, schaue erst in den grauen Himmel, dann auf meine Füße, die im Matsch der Zeltwiese stecken, doch ich gebe mir einen Ruck und gehe weiter.

Ab der nächsten Ecke verschlechtert sich die Beschaffenheit des Zauns deutlich. Ich halte etwas Abstand, weil immer mal wieder ein Draht herausragt oder etwas von dem darüber verteilten Stacheldraht herunterhängt. Auf der anderen Seite liegt nun ein Gebiet, das vielleicht einmal ein Sportplatz gewesen sein könnte. Jetzt ist es irgendetwas zwischen Müllhalde und Wildnis. Früher muss dieses ganze Areal eine wirklich beeindruckende Sportanlage gewesen sein.

Nach einiger Zeit versperrt mir eine Ansammlung von Büschen den Weg, mit gutem Willen und ein bisschen Gewalt komme ich aber auch dort hindurch und stehe erneut auf einer kleinen Wiese. Auf zwei Seiten wird sie von dem Zaun begrenzt, der wenige Meter hinter den Büschen eine Neunzig-Grad-Wendung macht. Allerdings kann man diesen Drahtverhau kaum mehr als eine Absperrung bezeichnen, eher reiht sich hier ein Loch an das andere, und an manchen Stellen ist der Maschendraht so weit heruntergedrückt, dass man locker hinübersteigen kann. Wenn jemand von außerhalb hereingekommen ist, dann an dieser Stelle. Langsam und aufmerksam gehe ich die ganze Strecke ab, und tatsächlich, schon nach wenigen Schritten finde ich ein Stück Stoff, das am Zaun hängen geblieben ist.

Während ich das Stückchen vorsichtig abnehme und in eine Plastiktüte lege, vergesse ich sogar, mich weiter über den Regen zu ärgern. Da sehe ich schon den nächsten Fetzen am Draht hängen. Etwas weniger begeistert sammele ich auch den ein und gehe weiter. Als der Zaun, oder das, was von ihm übrig geblieben ist, an einer hohen Mauer endet, habe ich circa zwanzig Stofffetzen zusammen. Die Spurensicherung wird sich freuen.

An der Mauer entlang, die mit ihren drei Metern Höhe nicht zum Drüberklettern einlädt, komme ich wieder an das Tor, durch das ich vor wenigen Stunden auf den Platz gefahren bin. Mein Rundgang ist beendet, und erst mit einiger Verzögerung wird mir klar, dass ich von dem Freibad noch gar nichts gesehen habe. Die ehemaligen Schwimmbecken liegen in der Mitte des Areals, versteckt hinter Büschen. Früher, als das Bad noch in Betrieb war, wurden diese bestimmt hie und da zurückgeschnitten, doch heute wuchern sie fröhlich zu einer solchen Höhe, dass man, wie ich jetzt ebenfalls erstaunt feststelle, nur die Spitze des Zehnmetersprungturms sehen kann.

Da der Regen mich inzwischen ziemlich durchnässt hat, werfe ich nur einen kurzen Blick auf den Sprungbereich, den schließlich meine Kollegen intensiv abgesucht haben, und verziehe mich in meine vorübergehende Behausung.

Nachdem ich mich teilweise umgezogen und möglichst umfassend trocken gerubbelt habe, sitze ich nun in einem Auto, das nicht viel größer ist als diese Jeep-Gefährte, die im Moment so angesagt sind. Alle verfluchen die hohen Benzinpreise und fahren gleichzeitig Autos mit Allradantrieb, die so viel Kraftstoff brauchen, dass sich das Wegfahren von der Tankstelle eigentlich gar nicht lohnt. Wie viel Benzin – oder Diesel? Verschmutzt mein Bus die Umwelt jetzt mehr durch CO2 oder durch Rußpartikel? – mein Gefährt schluckt, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es ist ganz schön eng.

Die Sitzgruppe ist bereits in ein Bett umgewandelt. Bei der Vorführung des Umklappmanövers habe ich direkt eingesehen, dass ich das eher nicht – vor allem nicht schnell und spielend leicht, wie mir der Vermieter des Fahrzeugs versicherte – hinbekommen würde. Der Hinweis auf eine leichte Bedienung gehört schon zu den Standardaussagen über alle möglichen Produkte. Dabei ist die Betonung entweder unnötig – selbst technisch wenig versierte Personen können einen Staubsauger bedienen – oder unrichtig, wie jetzt bei meiner Schlaf-Sitz-Gelegenheit.

Ich sitze also auf einem bereits gemachten Bett, das heißt einer eher eng bemessenen Liege mit einem Schlafsack, schaue direkt auf die eingebaute Campingtoilette und muss zwar zugeben, dass meine Wünsche erfüllt wurden, ich mich aber trotzdem nicht besonders wohlfühle. Mal sehen, wie der Tag für meine Kollegin in Köln gelaufen ist. Die geht allerdings erst nach langem Klingeln an ihr Handy.

»Hallo, Kerstin, könnten wir ein bisschen später telefonieren? Die Kinder müssen noch in die Badewanne, dann zu Abend essen und ins Bett. – Lass das sein!«

»Was soll ich sein lassen?«, frage ich irritiert durch den Lärmpegel, der mir aus dem Telefon entgegenschlägt.

»Oh, tut mir leid, ich meinte Felix. Alles klar so weit bei dir?«

»Ja, ja, schon gut, ruf mich doch einfach an, wenn du so weit bist.«

Genervt schaue ich auf mein Handy, es ist Viertel vor sieben, dann in der hereinbrechenden Dämmerung durch den engen Raum. Ein Informationsaustausch wäre jetzt eine Abwechslung gewesen. Die Kinder meiner Kollegin gehen mir auf die Nerven, obwohl ich sie noch nicht einmal kenne. Aber schließlich sind sie daran schuld, dass heute Morgen schon vor der obligatorischen Frage feststand, wer nach Berlin fahren würde. Schließlich ist das einer zweifachen Mutter mit Teilzeitstelle nicht zuzumuten.

Ich seufze ein bisschen vor mich hin und erinnere mich wehmütig an die Zeit im Bonner Polizeipräsidium, in dem mir jedes Loch in der Wand vertraut war. In Köln ist immer noch alles neu, besonders meine Teilzeitkollegin Ursula Hohmann.

Allein bis ich mich an diesen Namen gewöhnt habe. Eigentlich hatte ich wegen dessen Altertümlichkeit eine Frau kurz vor der Pensionierung erwartet und nicht eine, die schätzungsweise nur ein paar Jahre älter ist als ich. Inzwischen weiß ich zum einen, dass der Name meiner Kollegin auf eine Familientradition zurückgeht, zum anderen, dass die heilige Ursula vor rund eintausendsechshundert Jahren mit ihren zehn bis elftausend Begleiterinnen in Köln als Märtyrerin starb und es durch das Symbol der elf Tränen bis ins Stadtwappen gebracht hat. Das habe ich von meiner Kollegin persönlich gelernt.

In meiner zu engen Behausung kann ich nicht bleiben. Die Decke fällt mir sonst auf den Kopf. Also beschließe ich, mir die Gegend etwas anzusehen, auch wenn man bei der inzwischen hereingebrochenen Dunkelheit nicht viel sehen kann. Der Zeltplatz ist sehr spärlich beleuchtet. Mich wundert eigentlich, dass nicht schon viel mehr Menschen in die leeren Betonbecken gefallen sind.

Bevor ich den Platz durch das Drehkreuz verlasse, vergewissere ich mich noch einmal, dass der Zugangscode noch immer in meiner Hosentasche steckt. Über einen dunklen Parkplatz komme ich auf eine nicht sehr viel stärker beleuchtete Straße. Natürlich, Berlin ist eine arme Stadt, arm, aber sexy – oder wie war noch einmal der Slogan dieses in den Medien sehr präsenten Oberbürgermeisters?

Also, die Bundeszuschüsse reichen offenbar nicht, die Stadt zu beleuchten, oder liegt es einfach an diesem Viertel?, denke ich und betrachte die mir vereinzelt begegnenden Gestalten – irgendwie nicht besonders vertrauenerweckend. Um die Ecke liegt das bekannte Gefängnis Moabit, aus dem gerade ein Häftling entflohen ist – doch diesen Gedanken schüttele ich konsequent ab. Schließlich weiß gerade ich ganz genau: Die richtigen Verbrecher sehen nicht wie solche aus.

Ich biege um eine Ecke und bleibe wie angewurzelt stehen. Aus der Dunkelheit taucht wie aus dem Nichts der in strahlendes Licht getauchte Hauptbahnhof vor mir auf. Ich bin gerade einmal fünf Minuten gegangen. Dieser Zeltplatz hat wirklich eine geniale Lage. Ich erinnere mich an einen der Vorträge meines früheren Bonner Chefs beziehungsweise an seine Tiraden gegen die neue Hauptstadt Berlin. »Und jetzt noch ein neuer Bahnhof, dabei hat Berlin doch schon genug. Ein riesiger Glaskasten, und dazu mitten in der Pampa.« Damit hat er allerdings recht gehabt. Der Hauptbahnhof liegt wirklich relativ weitab vom Schuss, außer man bezeichnet das Regierungsviertel als Zentrum – im Gegensatz zum Kölner Hauptbahnhof, der zwar an Eleganz dem Berliner Pendant sicherlich etwas nachsteht, aber einen unschlagbaren Vorzug hat: die Nähe zum Dom.

Die verschiedenen Perspektiven auf das Kölner Wahrzeichen, wenn man mit dem Zug in oder durch den Bahnhof fährt, faszinieren mich immer noch, obwohl ich diese Aussichten, bis ich endlich eine annehmbare Wohnung gefunden hatte, durch meine viel zu lange Pendelei von Bonn nach Köln sehr intensiv genießen konnte. Aber ob Dom oder nicht, jetzt freue ich mich über diesen Bahnhof, der mir sicherlich auch am Feiertag Einkaufsmöglichkeiten, etwas Leben und hoffentlich auch ein Bier bieten kann.

FREITAG, 20.45UHR

»Hallo, Kerstin?«

Endlich, Ursula hat es doch noch geschafft, mich anzurufen.

»Schlafen die Kinder?«

Die Antwort ist ein kurzes Lachen. »Sagen wir mal, sie sind zurzeit im Bett. Wie ist es bei dir gelaufen?«

»Ich sitze in einem Campingwagen, bei dem nur der Name eines Mittelmeerteils an Urlaub erinnert, mitten in Berlin im Dunkeln.«

»Willst du mich auf den Arm nehmen?«

Nein, das will ich leider nicht, also erzähle ich ihr die Geschichte. Doch auch Ursula hatte es heute nicht ganz einfach, angefangen bei dem Gespräch mit dem Ehemann, dem sie die Nachricht vom Tod seiner Frau überbringen musste.

»Hubertus Hantke ist, wie seine Frau, Professor an der Kölner Uni, nur nicht für Germanistik, sondern für Jura, Völkerrecht, wenn du es genau wissen willst. Wahrscheinlich ist er so Ende vierzig, genaue Personenangaben bekomme ich morgen, ich wollte ihn nicht danach fragen. Er sieht ziemlich gut aus, braune Augen und silbrige Haare, ein interessanter Kontrast, und unheimlich charmant.«

»Du klingst überrascht«, stelle ich fest.

»Nun ja, es entspricht nicht ganz meiner Vorstellung eines Professors.«

Meiner auch nicht, aber welche Vorstellung hält der Wirklichkeit schon stand? Der Ehemann schien, so Ursulas Eindruck, tief betroffen gewesen zu sein. »Sie war so komisch in letzter Zeit«, hätte er immer wieder gemurmelt. Noch am Abend hätte er mit seiner Frau telefoniert, ob auf Handy oder Festnetz, konnte er allerdings nicht sagen.

Ich stutze etwas: »Wusste der Mann gar nicht, dass Frau Schiller in Berlin war?«

»Nein, das finde ich auch etwas komisch. Er war der Meinung, sie hätte gestern den ganzen Tag und Abend in ihrer Wohnung gearbeitet – sie bewohnen zwei getrennte Wohnungen im selben Haus, musst du wissen. Sie waren erst zum Mittagessen wieder miteinander verabredet.«

Ist ja nett, wenn man sich noch in der Ehe zum Essen verabredet, aber jedem das Seine.

»Was hatte er an?« Da erst einmal keine Antwort auf meine Frage kommt, wiederhole ich sie: »Was hatte er an?«

»Der Professor?«

»Nein, der Milchmann. Natürlich der Professor.«

Meine Kollegin schnaubt erst einmal ins Telefon, auf dieser Seite der Leitung klingt es auf jeden Fall so, wahrscheinlich hat sie einfach nur tief geatmet. »Du mit deinem Kleiderfimmel.«

»Ich habe keinen Kleiderfimmel.«

»Doch, du willst immer wissen, was die Leute tragen, und wenn du sie selbst vor dir hast, musterst du deren Aufmachung, dass es schon fast peinlich ist.«

Na hoppla, ein ausführliches Gespräch über die Abneigung gegenüber unseren jeweiligen Marotten habe ich jetzt nicht geplant, außerdem auch überhaupt keine Lust auf Kritik – nicht jetzt. Allerdings, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich eigentlich nie Lust darauf. Also atme ich tief durch und bemerke nur: »Kleider machen Leute, wie du vielleicht weißt.«

»So snobistisch hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, außerdem – nimm mir das bitte nicht übel – siehst du selbst gar nicht danach aus.«

Wenigstens ist dieser Teil der Kritik nett verpackt und zudem auch noch zutreffend. Ich lege wirklich nicht viel Wert auf ausgeklügeltes Styling, vor allem wenn man meine Kollegin danebenstellt, die zu jeder Tages- und Nachtzeit für eine Modezeitschrift fotografiert werden könnte.

»Ich meine nicht, dass für mich der Wert einer Person durch ihre Kleidung bestimmt wird«, versuche ich zu erklären, »sondern dass man an der Art und Weise, wie sich jemand kleidet, Rückschlüsse auf dessen Persönlichkeit ziehen kann.«

»Gut, also dann schließe mal auf die Persönlichkeit des Ehemanns der Toten: Er trug eine schwarze Stoffhose, ein weißes Hemd, eine schwarze Strickjacke, eine grau gestreifte Krawatte und schwarze Lederschuhe. Die Krawatte war gelockert. Alles übrigens nicht billig, wenn du mich fragst.«

»Das interessiert mich nicht.«

»Na dann halt nicht.«

Jetzt habe ich sie wohl verprellt. »Ich meine, es ist nicht wichtig, oder sagen wir nur nachrangig wichtig, wie teuer Sachen sind, es geht mehr um die Sachen an sich. – Sag mal, du hast ihn doch zu Hause getroffen?«

»Ja.«

»Und er wusste noch nichts vom Tod seiner Frau?«

»Nein.«

»Würdest du an einem Feiertag mit Krawatte und Straßenschuhen im Wohnzimmer sitzen?«

»Nein, ich würde mit einer geflickten Jeans auf dem Boden herumrutschen und Legohäuser bauen, Essen kochen oder Wäsche waschen.«

Ich muss mit ihr lachen, obwohl ich mir das mit den Flicken auf der Jeans nicht vorstellen kann. Vielleicht sollte ich Ursula mal spontan zu Hause besuchen.

»Und, was schließt die Frau mit dem Kleiderfimmel jetzt aus dem Auftreten des Professors?«

Ich zögere kurz: »Entweder er hat dich erwartet, dann wäre das verdächtig, oder er fühlt sich wohl in solchen Sachen …«

»Und das wäre noch verdächtiger! – Aber wie soll er denn von Köln aus seine Frau in Berlin vom Sprungturm stürzen? Er hatte gestern Abend ab siebzehn Uhr Sprechstunde in der Universität, danach war er zwar allein zu Hause, aber heute Morgen um halb sieben hat er beim Zeitungsholen schon wieder den Nachbarn gesehen, da bleibt nicht viel Zeit.«

»Nein, da bleibt nicht viel Zeit. Hast du den Nachbarn schon gesprochen? Die Flugpläne überprüfst du wohl?«

»Die habe ich schon überprüft.« Ursulas Stimme ist eine Spur schärfer geworden. »Den Nachbar habe ich erst kurz telefonisch gesprochen, da er inzwischen mit seiner Frau über das verlängerte Wochenende zu seiner Tochter gefahren ist. Morgen höre ich mich in der Uni um, ich bin mit der Sekretärin verabredet. Meinst du, ich mach mir hier den Lenz?«

»Schon gut, also er war auf keiner Flugliste und wurde tatsächlich gesehen. Schade, ein einfacher Mord wäre ja auch einmal schön gewesen: als Mörder der sowieso immer schon höchst verdächtige Ehemann und dann auch noch eine Überführung in wenigen Stunden.«

»Ja, das wäre nicht schlecht, und das Wochenende wäre gerettet, aber vielleicht war es doch Selbstmord?«

»Eine Kölner Professorin, die eigentlich in ihrer Wohnung sitzt und arbeitet, aber in Wirklichkeit in Berlin vom Sprungturm eines stillgelegten Freibads springt?« Ich schüttele den Kopf, aber das kann meine Kollegin natürlich nicht sehen.

SAMSTAG, 8.37UHR

Was für eine Menschenmenge! Ich komme gerade aus dem nebenan liegenden Hallenbad, in dem ich allerdings nur geduscht habe. Schön saubere Duschen – was man nicht alles zu schätzen lernt. Ganz selbstverständlich reihe ich mich ein in die Menge der Schaulustigen.

»Was ist denn passiert?«, frage ich eine junge Frau neben mir.

Sie betrachtet mich abschätzend. Langsam schiebt sie ihren übergroßen Kaugummi in ihrem Mund zurecht und meint dann, allerdings immer noch nicht besonders deutlich: »Das Zelt der toten Frau wird abgebaut.«

Ich bin überrascht, nicht über die Tote, aber darüber, dass das Zelt jetzt erst abgebaut wird. Meine Nachbarin deutet meinen Gesichtsausdruck anders: »Ach, du weißt noch gar nichts von dem Unfall? Bist noch nicht lange hier aufm Platz?«

Nur kurz ärgere ich mich darüber, dass man mir immer alles im Gesicht ablesen kann, in diesem Fall ist es glücklicherweise die richtige Reaktion gewesen. »Ich bin gestern Nachmittag erst angekommen.«

»Da hast du aber Glück gehabt.«

Fragend hebe ich die Augenbrauen.

»Na ja, seit gestern Abend ist der Platz eigentlich gesperrt, keiner darf mehr drauf, und keiner darf mehr runter. Hoffe nur, dass das bald aufgehoben wird. Oder«, fügt sie hoffnungsvoll hinzu, »muss man durch Mithilfe bei Polizeiarbeit versäumte Arbeitszeit vielleicht nicht nachholen?«

Mithilfe bei Polizeiarbeit würde ich das Rumstehen und Gaffen der hier Anwesenden jetzt auch wieder nicht nennen, aber Schwamm drüber. Irgendetwas wollte ich doch eigentlich fragen, ach ja: »Welcher Unfall?«

»Vorgestern Abend hat sich diese ältliche Frau vom Zehnmeterturm gestürzt. Wir haben uns sowieso schon gewundert, warum die hier war, nach Campen sah die gar nicht aus. Wie die sich angestellt hat beim Zeltaufbau. Hatte Glück, dass der Slobo ihr geholfen hat. Hätte ja eigentlich zu gern gesehen, wie die nach einer Nacht im Zelt ausgesehen hätte, na ja, schließlich musste sie nicht mehr drin schlafen, nich?« Sie fährt sich durch ihre braunen Haare, denen man allerdings die Nacht im Zelt deutlich ansieht.

»Wer ist denn Slobo?«, frage ich möglichst beiläufig.

»Einer aus unserer Gruppe. Ach übrigens, ich bin die Heike. Wenn du mal ein kühles Bier haben willst, wir haben eine Zapfanlage dabei, komm doch einfach mal rüber.«

Die Zapfanlage hat mein Interesse geweckt. »Was für Bier habt ihr denn?«

Die Frage hat sie offensichtlich nicht erwartet, zum ersten Mal lächelt sie mich an, und ihre Antwort verführt mich zu der Zusage, so bald wie möglich vorbeizukommen.

In dem Moment kommt mit großen Schritten mein Berliner Kollege auf uns zu. Mit seinem Seidenschal um den Hals passt er hier auf den Platz wie die Faust aufs Auge, oder bedeutet der Spruch doch, dass etwas besonders gut zusammenpasst? Da bin ich mir nicht ganz sicher.

»Wer sind Sie denn?«, herrscht Nesta mich an. Meine Güte, dem möchte ich nicht in einem Verhör gegenübersitzen.

»Paulsen mein Name, Vanessa Paulsen.«

»Wo kommen Sie her?«

Äh, was stand denn noch mal auf meinem Ausweis: »Norddeutschland«, sage ich deshalb erst einmal vage, bevor es mir wieder einfällt. Stimmt, Braunschweig wäre es gewesen, aber mit viel gutem Willen kann man das dem Norden Deutschlands zurechnen, oder?

»Ich will nicht wissen, wo Sie herkommen« – warum fragt er mich dann? – »sondern, warum Sie hier auf dem Platz sind.«

Obwohl das eigentlich mein Kollege ist, traue ich mich jetzt nicht zu sagen, ich wollte hier zelten. Also schaue ich ihn nur fragend an: »Warum sollte ich denn nicht hier sein?«

»Eigentlich dürfen keine Neuen mehr auf den Platz, und Sie sind doch neu, oder haben wir gestern Ihre Personalien schon aufgenommen?«

»Ach, jetzt verstehe ich, wegen des Unfalls der Frau vorgestern Abend, nein, meine Personalien haben Sie noch nicht aufgenommen. Ich bin gestern Nachmittag erst hier angekommen.«

»Dann brauche ich jetzt Ihren Ausweis.«

»Den habe ich in meinem Bus gelassen, kommen Sie doch kurz mit.«

Nesta nickt brummig und folgt mir Richtung Wohnmobil – so nenne ich das groß geratene Auto jetzt einfach mal. »Und haben Sie gut geschlafen?«, fragt er mich, kaum dass wir außer Hörweite sind.

Gut geschlafen, was denkt der sich? Aber es ist sicher nett gemeint. »Es ging«, sage ich deshalb höflicherweise.

»Na ja, ich meinte nur … Sie sehen so fertig aus.«

Vielen Dank, und das trotz frisch gewaschener Haare. Obwohl uns hier in der Ecke höchstens Marianne und Manfred sehen können, gebe ich Nesta während unseres Wortwechsels meinen Personalausweis, und er tut so, als würde er sich die Angaben notieren.

»Wo können wir uns ungestört unterhalten?«, frage ich dabei.

Mit einem sehr menschlichen Zug antwortet er mit einer Gegenfrage: »Haben Sie schon gefrühstückt?«

Als ich den Kopf schüttele, entscheidet er: »Dann gehen wir ins ›Einstein‹.«

Natürlich, wohin sonst. Als echter Berliner, der etwas auf sich hält, kann man nicht in ein ordinäres Café gehen, um zu frühstücken, es muss gleich das »Einstein« sein, wo sich alles, was Rang und Namen hat, die Klinke in die Hand gibt. Allerdings, das muss ich zugeben, als ich Nesta eine halbe Stunde später gegenübersitze, gut essen kann man dort auch. Außerdem, so das Argument meines Kollegen, das ich tatsächlich nicht widerlegen kann, ist es höchst unwahrscheinlich, dass gerade hier einer vom Campingplatz auftaucht.