9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: Nabokov: Gesammelte Werke

- Sprache: Deutsch

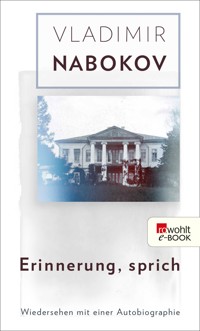

Nabokov schrieb die Fassung seiner Lebenserinnerung zwischen 1943 und 1951 in den Vereinigten Staaten. Sie umfasst die Jahre 1899 bis 1940, die Kindheit in Russland und die Exiljahre in Europa. Er gab ihr den Titel «Conclusive Evidence» («… schlüssige Beweise dafür, dass es mich wirklich gegeben hat …»). 1964 wurde dann eine zweite, wesentlich erweiterte Fassung in den USA publiziert, die 1984 in Deutschland unter dem Titel «Sprich, Erinnerung, sprich» herauskam. Es war nicht Nabokovs Ziel, eine Chronik der Erinnerung zu schreiben. «Ich gestehe, dass ich nicht an die Zeit glaube», sagte er einmal. Ihn interessierte es, «die thematischen Muster das Leben hindurch zu verfolgen». So erzählen die fünfzehn Kapitel die ersten Jahre der Kindheit zwar chronologisch, greifen aber dann zuweilen vor: Die Erinnerung führt aus den Wäldern um Wyra, dem Landsitz der Familie, über die französische Atlantikküste auf die Berghänge von Telluride, Colorado, aber immer wieder greift sie zurück auf das verlorene Paradies der Kindheit. «Vor der völligen Auslöschung konnte er das Verlorene nur auf eine Weise bewahren: indem er es in einer extravaganten Anspannung des Gedächtnisses genau und farbig rekonstruierte.» (Dieter E. Zimmer)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 662

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Vladimir Nabokov

Erinnerung, sprich

Wiedersehen mit einer Autobiographie

Über dieses Buch

Nabokov schrieb die Fassung seiner Lebenserinnerung zwischen 1943 und 1951 in den Vereinigten Staaten. Sie umfasst die Jahre 1899 bis 1940, die Kindheit in Russland und die Exiljahre in Europa. Er gab ihr den Titel «Conclusive Evidence» («… schlüssige Beweise dafür, dass es mich wirklich gegeben hat …»). 1964 wurde dann eine zweite, wesentlich erweiterte Fassung in den USA publiziert, die 1984 in Deutschland unter dem Titel «Sprich, Erinnerung, sprich» herauskam. Es war nicht Nabokovs Ziel, eine Chronik der Erinnerung zu schreiben. «Ich gestehe, dass ich nicht an die Zeit glaube», sagte er einmal. Ihn interessierte es, «die thematischen Muster das Leben hindurch zu verfolgen». So erzählen die fünfzehn Kapitel die ersten Jahre der Kindheit zwar chronologisch, greifen aber dann zuweilen vor: Die Erinnerung führt aus den Wäldern um Wyra, dem Landsitz der Familie, über die französische Atlantikküste auf die Berghänge von Telluride, Colorado, aber immer wieder greift sie zurück auf das verlorene Paradies der Kindheit. «Vor der völligen Auslöschung konnte er das Verlorene nur auf eine Weise bewahren: indem er es in einer extravaganten Anspannung des Gedächtnisses genau und farbig rekonstruierte.» (Dieter E. Zimmer)

Vita

Vladimir Nabokov ist einer der wichtigsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Er entstammte einer großbürgerlichen russischen Familie, die nach der Oktoberrevolution von 1917 emigrierte. Nach Jahren in Cambridge, Berlin und Paris verließ Nabokov 1940 Europa und siedelte in die USA über, wo er an verschiedenen Universitäten arbeitete.

In den USA begann er seine Romane auf Englisch zu verfassen, «Lolita» war Nabokovs Liebeserklärung an die englische Sprache, wie er im Nachwort selber schrieb. Nach einer anfänglich schwierigen Publikationsgeschichte wurde «Lolita» zum Welterfolg, der es Nabokov ermöglichte, sich nur noch dem Schreiben zu widmen.

Nabokov zog in die Schweiz, wo er schrieb, Schmetterlinge fing und seine russischen Romane ins Englische übersetzte.

Er lebte in einem Hotel in Montreux, wo er am 2. Juli 1977 starb.

Der Herausgeber, Dieter E. Zimmer, geboren 1934 in Berlin, 1959 bis 1999 Redakteur der Wochenzeitung «Die Zeit», seit 2000 freier Autor. Zahlreiche Veröffentlichungen über Themen der Psychologie, Biologie und Anthropologie, literarische Übersetzungen (u.a. Nabokov, Joyce, Borges).

Das Gesamtwerk von Vladimir Nabokov erscheint im Rowohlt Verlag.

Impressum

Die fünfzehn Kapitel dieses Buches (ausgenommen Kapitel 5) wurden zwischen 1946 und 1951 in den USA auf Englisch geschrieben, einzeln in Zeitschriften, vornehmlich dem New Yorker, vorabgedruckt und erschienen als Buch 1951 unter dem Titel «Conclusive Evidence» bei Harper & Brothers in New York sowie unter dem Titel «Speak, Memory» bei Victor Gollancz in London. 1966 erschien bei Putnam’s, New York, eine stark erweiterte neue Ausgabe unter dem Titel «Speak, Memory – An Autobiography Revisited». Zwischen diesen beiden englischen Ausgaben gab es 1954 noch eine vom Autor übersetzte und ergänzte russische Ausgabe unter dem Titel «Drugije berega» (Andere Ufer) im Verlag Chekhov, New York.

Abbildungen am Schluss des Buchs:

Viktoria Iwlewa (Focus) 3, 5

Focus 6, 7

Dieter E. Zimmer 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Der Text folgt: Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke, Band 22, 1991, herausgegeben von Dieter E. Zimmer.

Überarbeitete und ergänzte deutsche Ausgabe

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, November 2018

Copyright © 1964, 1984, 1991, 2009, 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Speak Memory» Copyright © 1947, 1948, 1949, 1950, 1961, 1967 by Vladimir Nabokov

Veröffentlicht im Einvernehmen mit The Estate of Vladimir Nabokov

Umschlaggestaltung any.way, Cordula Schmidt

Umschlagabbildung Archive PL/Alamy Stock Photo; Archiv any.way

ISBN 978-3-644-00224-1

Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Inhaltsübersicht

Widmung

Karte

Kapitel 1

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 2

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

Kapitel 3

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Kapitel 4

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 5

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

Kapitel 6

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Kapitel 7

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Kapitel 8

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 9

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 10

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

Kapitel 11

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 12

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 13

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

Kapitel 14

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Kapitel 15

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

Vorwort zur zweiten amerikanischen Ausgabe (1966)

Register

Anhang

Schlüssige Beweise

Zitate aus Briefen des Autors

Die französische Mademoiselle

Im französischen Urtext von 1936

Andere Ufer, russisch

Vorwort zur russischen Ausgabe

Die Nabokov’schen Anwesen in und um St. Petersburg

Roshdestweno

Wyra

Bolschaja Morskaja

Batowo

Nachwort des Herausgebers

Bilder

Für Véra

Kapitel 1

1

Die Wiege schaukelt über einem Abgrund, und der platte Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten des Dunkels ist. Obschon die beiden eineiige Zwillinge sind, betrachtet man in der Regel den Abgrund vor der Geburt mit größerer Gelassenheit als jenen anderen, dem man (mit etwa viereinhalbtausend Herzschlägen in der Stunde) entgegeneilt. Ich weiß jedoch von einem Chronophobiker, den so etwas wie Panik ergriff, als er zum ersten Mal einige Amateurfilme sah, die ein paar Wochen vor seiner Geburt aufgenommen worden waren. Er erblickte eine praktisch unveränderte Welt – dasselbe Haus, dieselben Leute –, und dann wurde ihm klar, dass es ihn dort nicht gab und dass niemand sein Fehlen bedauerte. Er sah seine Mutter aus einem Fenster im ersten Stock winken, und diese unvertraute Geste verstörte ihn, als wäre sie irgendein geheimnisvolles Lebewohl. Aber was ihm besonderen Schrecken einjagte, war der Anblick eines nagelneuen Kinderwagens, der dort vor der Haustür selbstgefällig und anmaßend stand wie ein Sarg; auch er war leer, als hätte sich im umgekehrten Lauf der Dinge sogar sein Skelett aufgelöst.

Jungen Menschen sind dergleichen Phantasien nicht fremd. Oder anders ausgedrückt: Die ersten und die letzten Dinge haben oft etwas Pubertäres an sich – es sei denn, eine ehrwürdige und strenge Religion ordnete sie. Die Natur erwartet vom erwachsenen Menschen, dass er die schwarze Leere vor sich und hinter sich genauso ungerührt hinnimmt wie die außerordentlichen Visionen dazwischen. Die Vorstellungskraft, die höchste Wonne des Unsterblichen und des Unreifen, soll ihre Grenzen haben. Um das Leben zu genießen, dürfen wir es nicht zu sehr genießen.

Ich lehne mich auf gegen diesen Zustand. Ich verspüre den Wunsch, meine Auflehnung nach außen zu tragen und die Natur zu bestreiken. Ein um das andere Mal habe ich in Gedanken enorme Anstrengungen unternommen, um auch nur den allerschwächsten persönlichen Lichtschimmer in der unpersönlichen Dunkelheit auf beiden Seiten meines Lebens wahrzunehmen. Dass an dieser Dunkelheit nur die Mauern der Zeit schuld sind, die mich und meine zerschundenen Fäuste von der freien Welt der Zeitlosigkeit trennen, das ist eine Überzeugung, die ich freudig mit dem buntest bemalten Wilden teile. Im Geist bin ich in entlegene Gegenden zurückgereist – und der Geist ermattete dabei hoffnungslos –, auf der Suche nach irgendeinem geheimen Ausweg, nur um zu entdecken, dass das Gefängnis der Zeit eine Kugel und ohne Ausweg ist. Bis auf Selbstmord habe ich alles versucht. Ich habe meine Identität abgelegt, um für ein gewöhnliches Gespenst zu gelten und mich in Bereiche einzuschleichen, die bereits vor meiner Zeugung existierten. Ich habe im Geist die entwürdigende Gesellschaft viktorianischer Romanschriftstellerinnen und pensionierter Obristen auf mich genommen, die sich erinnern, in einem früheren Leben Sklavenboten auf einer Landstraße Roms oder Weise unter den Weiden Lhasas gewesen zu sein. Ich habe meine ältesten Träume nach Aufschlüssen und Fingerzeigen durchwühlt – und ich möchte gleich sagen, dass ich die vulgäre, schäbige, durch und durch mittelalterliche Welt Freuds mit ihrer spinnerten Suche nach sexuellen Symbolen (vergleichbar etwa der Suche nach Bacon’schen Akrostichen in Shakespeares Werk) und ihren verbitterten kleinen Embryos, die von ihrem natürlichen Unterschlupf aus das Liebesleben ihrer Eltern bespitzeln, ganz und gar ablehne.

Anfangs merkte ich nicht, dass die Zeit, die auf den ersten Blick so grenzenlos scheint, ein Gefängnis ist. Wenn ich meine Kindheit erkunde (was nahezu der Erkundung der eigenen Ewigkeit gleichkommt), sehe ich das Erwachen des Bewusstseins als eine Reihe vereinzelter Helligkeiten, deren Abstände sich nach und nach verringern, bis lichte Wahrnehmungsblöcke entstehen, die dem Gedächtnis schlüpfrigen Halt bieten. Zählen und Sprechen hatte ich sehr früh und mehr oder weniger gleichzeitig gelernt, doch das innere Wissen, dass ich ich war und meine Eltern meine Eltern, hat sich anscheinend erst später eingestellt und hing unmittelbar damit zusammen, dass ich ihr Alter im Verhältnis zu meinem begriff. Nach dem hellen Sonnenlicht und den ovalen Sonnenflecken unter den sich überlagernden Mustern grünen Laubes zu urteilen, die mein Gedächtnis überfluten, wenn ich an diese Offenbarung denke, war es vielleicht am Geburtstag meiner Mutter im Spätsommer auf dem Land, und ich hatte Fragen gestellt und die Antworten abgewogen. All das ist genau, wie es dem biogenetischen Grundgesetz zufolge sein soll; der Anfang reflektierenden Bewusstseins im Gehirn unseres entferntesten Vorfahren ist ganz gewiss mit dem Erwachen des Zeitsinns zusammengefallen.

Als die mir eben enthüllte, noch frische und adrette Formel meines eigenen Alters, vier, den elterlichen Formeln, dreiunddreißig und siebenundzwanzig, entgegengehalten wurde, geschah etwas mit mir. Ich erhielt einen ungeheuer belebenden Schock. Als hätte ich eine zweite Taufe hinter mir, von göttlicherer Art als die russisch-orthodoxe Tauchübung, die ein schreiender, halbertrunkener Halbviktor fünfzig Monate zuvor über sich hatte ergehen lassen (meiner Mutter war es durch die halbgeöffnete Tür, hinter die sich einer alten Sitte gemäß die Eltern zurückzuziehen hatten, gelungen, den stümpernden Erzpopen zu korrigieren, Pater Konstantin Wetwenizkij), fühlte ich mich mit einem Male in ein strahlendes und bewegliches Medium gestürzt, das nichts anderes war als das reine Element Zeit. Man teilte es – genau wie erregte Schwimmer das flimmernde Meer – mit Wesen, die anders waren als man selber und einem doch verbunden durch den allen gemeinsamen Strom der Zeit, eine Umgebung, die grundverschieden war von der des Raumes, welchen nicht nur der Mensch, sondern auch Affen und Schmetterlinge wahrnehmen können. In diesem Augenblick wurde mir deutlich bewusst, dass das siebenundzwanzigjährige Wesen in weichem Weiß und Rosa, das meine linke Hand hielt, meine Mutter war, und das dreiunddreißigjährige in hartem Weiß und Gold, das meine Rechte hielt, mein Vater. Zwischen ihnen, die gleichmäßig ausschritten, stolzierte ich, trippelte und stolzierte von Sonnenfleck zu Sonnenfleck in der Mitte eines Weges, den ich heute ohne Schwierigkeiten als eine Allee ornamentaler junger Eichen im Park unseres Landsitzes Wyra[1] im ehemaligen Gouvernement St. Petersburg[2], Russland, identifiziere. Ja, von meinem jetzigen Höhenzug entlegener, isolierter, fast unbewohnter Zeit aus sehe ich mein diminutives Selbst an jenem Augusttag im Jahre 1903 die Geburt meines fühlenden Lebens feiern. Wenn die beiden, die mich rechts und links hielten, auch zuvor in meiner vagen Kinderwelt gegenwärtig gewesen waren, so unter der Maske eines zarten Inkognitos; jetzt aber kam die Kleidung meines Vaters, die prächtige Gardekavallerie-Uniform mit der glatten goldenen Wölbung ihres Harnischs, der ihm auf Brust und Rücken flammte, wie die Sonne zum Vorschein, und auf mehrere Jahre hinaus blieb mein Interesse am Alter meiner Eltern lebendig, hielt mich darüber auf dem Laufenden, wie ein nervöser Passagier, der nach der Zeit fragt, weil er einer neuen Uhr nicht traut.

Mein Vater, das sei hinzugefügt, hatte seine Militärzeit lange vor meiner Geburt hinter sich gebracht; ich vermute darum, dass es ein festlicher Scherz war, wenn er an jenem Tag die Paradeuniform seines alten Regiments angelegt hatte. Einem Scherz verdanke ich den ersten Schimmer völligen Bewusstseins – was wiederum seinen biogenetischen Sinn hat, denn die ersten Wesen auf der Welt, die sich der Zeit bewusst wurden, waren auch die ersten, die lächelten.

2

Es war die Höhle des Urmenschen (und nicht, was freudianische Mystiker vermuten könnten), die hinter meinen Spielen lag, als ich vier war. Ein großer, kretonnebezogener Diwan – weiß mit schwarzen Kleeblättern – in einem der Salons in Wyra steigt in mir auf wie irgendein massiges Produkt einer geologischen Umwälzung in vorgeschichtlichen Zeiten. Die Geschichte nimmt (mit einer Verheißung des lichten Lands der Griechen) nicht weit von dem einen Ende des Diwans ihren Anfang, wo eine große Topfpflanze, ein Hortensienstrauch mit hellblauen und einigen grünlichen Blüten, zur Hälfte den Sockel einer marmornen Dianabüste in einer Ecke des Zimmers verdeckt. Ein grauer Stich in einem Ebenholzrahmen bezeichnet an der Wand, wo der Diwan steht, einen anderen Geschichtsabschnitt – es ist eins jener napoleonischen Schlachtenbilder, auf denen das Episodische und das Allegorische die eigentlichen Gegner sind und wo man auf einer Bildebene vielerlei zusammengewürfelt findet: einen verwundeten Trommler, ein totes Pferd, Trophäen, einen Soldaten, der mit seinem Bajonett auf einen anderen einsticht, sowie den unverletzlichen Kaiser, der mit seinen Generalen inmitten des erstarrten Kampfgetümmels posiert.

Diese Aufnahme, die ein gefälliger amerikanischer Tourist 1955 gemacht hat, zeigt das Nabokov’sche Haus aus rosa Granit mit Fresken und anderen italienisierenden Ornamenten in St. Petersburg, heute Leningrad, Morskaja-Straße 47, der heutigen Herzen-Straße. Alexander Iwanowitsch Herzen (1812–1870) war ein berühmter Liberaler (den diese Ehrung durch einen Polizeistaat kaum gefreut hätte) wie auch der talentierte Autor von Byloje i dumy (Erlebtes und Gedachtes), einem der Lieblingsbücher meines Vaters. Mein Zimmer befand sich im zweiten Obergeschoss über dem Erker. Die Linden, die die Straße säumen, existierten nicht. Diese grünen Emporkömmlinge kaschieren jetzt das östliche Eckfenster des Zimmers im ersten Obergeschoss, in dem ich geboren wurde. Nach der Verstaatlichung beherbergte das Haus die dänische Mission und später eine Architekturschule. Die kleine Limousine am Rinnstein gehört vermutlich dem Photographen.

Mithilfe irgendeines Erwachsenen, der zunächst beide Hände und dann ein kraftvolles Bein gebrauchte, konnte der Diwan eine Spanne weit von der Wand weggerückt werden, sodass ein enger Gang entstand, den ich, gleichfalls vermittels fremder Unterstützung, mit den Diwanpolstern überdachte und an den Enden mit ein paar Kissen schloss. Dann hatte ich das phantastische Vergnügen, durch jenen stockdunklen Tunnel zu kriechen, kurz zu verweilen, um dem Summen in meinen Ohren zu lauschen – jenem einsamen Vibrieren, das kleinen Jungen in staubigen Verstecken so vertraut ist –, und schließlich in einem Ausbruch köstlicher Panik auf hastig auftappenden Händen und Knien das andere Ende des Tunnels zu erreichen, das Kissen zur Seite zu schieben und von einer Matte aus Sonnenlicht auf dem Parkett unter dem Flechtwerk eines Wiener Stuhls und zwei sich wechselweise niederlassenden verspielten Fliegen willkommen geheißen zu werden. Einen träumerischeren und anspruchsvolleren Genuss verschaffte mir ein anderes Höhlenspiel, bei dem ich nach dem Erwachen am frühen Morgen aus meinem Bettzeug ein Zelt baute und meine Phantasie auf tausenderlei unbestimmte Weise mit den schattigen Schneehängen aus Leinen und dem schwachen Licht spielen ließ, das aus einer ungeheuren Entfernung, in der ich mir seltsame, blasse, in einer Seenlandschaft herumstreifende Tiere vorstellte, in mein halbdunkles Schlupfloch zu fallen schien. Die Erinnerung an mein Kinderbett mit seinen Netzen aus flaumigen Baumwollschnüren an den Seiten ruft mir auch das Vergnügen zurück, mit dem ich ein gewisses wunderschönes, herrlich festes, granatdunkles Kristallei anfasste, das von einem vergessenen Osterfest übrig geblieben war; ich pflegte an einem Zipfel des Betttuchs so lange zu kauen, bis er durch und durch nass war, und dann das Ei fest darin einzuwickeln, sodass ich den rötlichen Glanz der eng umschlossenen Facetten bewundern und von neuem belecken konnte, die mit herrlich unverminderter Leuchtkraft und Farbe hindurchschimmerten. Jedoch bin ich der Kunst, mich mit Schönheit zu sättigen, noch näher gekommen.

Wie klein der Kosmos ist (ein Kängurubeutel nähme ihn auf), wie dürftig und belanglos, verglichen mit menschlichem Bewusstsein, mit einer einzigen individuellen Erinnerung und ihrem sprachlichen Ausdruck! Vielleicht sind mir meine frühesten Eindrücke übermäßig lieb, aber schließlich habe ich Grund, ihnen dankbar zu sein. Sie geleiteten mich in ein wahres Paradies der Augen- und Tasteindrücke. Ich erinnere mich, wie ich eines Nachts im Herbst 1903 während einer Reise ins Ausland auf dem (ziemlich flachen) Kissen am Fenster eines Schlafwagens kniete (wahrscheinlich im Mittelmeer-Express, jenem seit langem ausgestorbenen train de luxe, dessen sechs Wagen unten dunkelbraun und oben cremefarben gestrichen waren[3]) und mit einem unerklärlichen, stechenden Schmerz eine Handvoll sagenhafter Lichter sah, die mir von den Falten eines entfernten Hügels her zuwinkten und dann in einer Tasche von schwarzem Samt verschwanden: Diamanten, die ich später an meine Figuren verschenkte, um die Bürde meines Reichtums zu erleichtern. Wahrscheinlich hatte ich das festsitzende geprägte Rouleau am Kopfende meines Bettes losgemacht, und meine Fersen waren kalt, und trotzdem kniete und spähte ich weiter. Nichts ist angenehmer und seltsamer, als über diese ersten Entzückungen nachzudenken. Sie gehören der harmonischen Welt einer vollkommenen Kindheit an und leben darum mit einer natürlichen Anschaulichkeit im Gedächtnis, die sich fast mühelos wiedergeben lässt; erst mit den Erinnerungen an die Jahre des Heranwachsens wird Mnemosyne wählerisch und verdrossen. Außerdem möchte ich die Behauptung unterbreiten, dass russische Kinder meiner Generation in der Fähigkeit, Eindrücke zu horten, eine Periode der Genialität durchmachten, so, als versuchte ein wohlgesinntes Schicksal angesichts des kataklysmischen Umsturzes, der die ihnen bekannte Welt vollständig auslöschen sollte, für sie so viel wie nur möglich zu tun und ihnen mehr zu schenken, als ihnen eigentlich zustand. Die genialen Fähigkeiten schwanden, als alles verwahrt war, genau wie bei jenen anderen, spezialisierteren Wunderkindern – hübschen, lockenköpfigen Knirpsen, die Taktstöcke schwingen oder gewaltige Klaviere zähmen und am Ende zu zweitklassigen Musikern mit traurigen Augen, obskuren Leiden und irgendwie unförmigen eunuchoiden Hinterpartien werden. Aber wie dem auch sei, das individuelle Geheimnis bleibt und irritiert den Memoirenschreiber. Weder in meiner Umwelt noch in meinem Erbe vermag ich mit Sicherheit das Werkzeug zu sehen, das mich formte, jene anonyme Walze, die meinem Leben ein bestimmtes kunstvolles Wasserzeichen aufdrückte, dessen einzigartiges Muster zum Vorschein kommt, wenn man das Schreibpapier des Lebens mit der Lampe der Kunst durchleuchtet.

3

Um einige meiner Kindheitserinnerungen zeitlich genau einzuordnen, muss ich mich an Kometen und Finsternisse halten, genau wie Historiker, die sich an den Fragmenten einer Saga zu schaffen machen. Doch in anderen Fällen besteht kein Mangel an Daten. Ich sehe mich zum Beispiel am Meer über nasse schwarze Felsen klettern, während Miss Norcott, eine träge und melancholische Gouvernante, in der Meinung, ich sei ihr auf den Fersen, mit meinem jüngeren Bruder Sergey den weiten Bogen des Strandes entlangwandert. Ich trage ein Spielzeugarmband. Während ich über diese Felsen klettere, wiederhole ich – gleichsam als eine behagliche, üppige und tief befriedigende Beschwörung – das englische Wort childhood, das geheimnisvoll und neu klingt und immer fremdartiger wird, als es sich in meinem kleinen, überladenen, hektischen Geist mit Robin Hood, dem englischen Rotkäppchen Little Red Riding Hood und den braunen hoods, den Kapuzen alter buckliger Feen vermengt. In den Felsen gibt es Vertiefungen, die voll sind von abgestandenem Meerwasser, und mein magisches Gemurmel begleitet gewisse Zauber, mit denen ich diese winzigen Saphirlachen belege.

Bei dem Ort handelt es sich natürlich um Abbazia[4] an der Adria. Das Ding um mein Handgelenk, das wie ein ausgefallener Serviettenring aussieht und aus halb durchsichtigem, blassgrünem und rosarotem zelluloidhaften Zeug besteht, ist die Frucht eines Weihnachtsbaums, die mir Onja, eine hübsche gleichaltrige Cousine[5], einige Monate zuvor in St. Petersburg geschenkt hatte. Sentimental hob ich sie auf, bis sich im Innern dunkle Streifen bildeten, angesichts deren ich wie in einem Traum zu dem Schluss kam, es handele sich um meine abgeschnittenen Haare, die während eines entsetzlichen Besuches bei einem verhassten Friseur im nahen Fiume zusammen mit meinen Tränen irgendwie in die glänzende Substanz hineingelangt waren. Am selben Tag bemerkte mein Vater in einem Café am Wasser, gerade als wir bedient wurden, an einem der Nebentische zwei japanische Offiziere, und sofort verließen wir das Lokal – nicht ohne dass ich mir schnell noch eine ganze Kugel Zitroneneis griff und in meinem schmerzenden Mund verstaute. Es war 1904. Ich war fünf. Russland führte Krieg gegen Japan. Mit innigem Wohlbehagen brachte die englische Illustrierte, auf die Miss Norcott abonniert war, Kriegsbilder von der Hand japanischer Künstler, auf denen zu sehen war, wie russische Lokomotiven – in der japanischen Malerei wirkten sie seltsam spielzeughaft – versinken würden, wenn unsere Armee versuchte, Schienen über das tückische Eis des Baikalsees zu verlegen.

Doch nicht so eilig. Eine noch frühere Erinnerung hing mit diesem Krieg zusammen. An einem Nachmittag zu Beginn desselben Jahres führte man mich in unserem Petersburger Haus aus dem Kinderzimmer hinab ins Arbeitszimmer meines Vaters, damit ich einem Bekannten, dem General Kuropatkin, guten Tag sage. Während sein untersetzter, von einer Uniform umschlossener Körper leise knarrte, breitete er zu meiner Belustigung auf dem Diwan, wo er Platz genommen hatte, eine Handvoll Streichhölzer aus, legte zehn von ihnen hintereinander, sodass sie eine waagerechte Reihe bildeten, und sagte: «Das ist das Meer bei ruhigem Wetter.» Dann richtete er jedes Paar auf, bis die Gerade in eine Zickzacklinie verwandelt war – und das war «eine stürmische See». Er raffte die Streichhölzer zusammen und war, so wenigstens hoffte ich, im Begriff, ein besseres Kunststück vorzuführen, als man uns unterbrach. Sein Adjutant wurde hereingeführt und machte ihm eine Mitteilung. Mit einem aufgeregten russischen Kehllaut erhob sich Kuropatkin schwerfällig, und die losen Streichhölzer hüpften auf dem Diwan, als dieser von seinem Gewicht befreit wurde. An jenem Tag hatte er den Befehl erhalten, das Oberkommando über die russische Armee im Fernen Osten zu übernehmen.

Dieser Vorfall hatte fünfzehn Jahre später ein eigentümliches Nachspiel, als mein Vater auf der Flucht aus dem bolschewistisch besetzten St. Petersburg nach Südrussland auf einer Brücke von einem Greis angesprochen wurde, der aussah wie ein alter graubärtiger Bauer in seinem Schaffellmantel. Er bat meinen Vater um Feuer. Im nächsten Augenblick erkannten sie sich. Ich hoffe, dem alten Kuropatkin ist es gelungen, in seiner bäuerlichen Verkleidung der Gefangennahme durch die Sowjets zu entgehen,[6] doch darauf kommt es mir hier nicht an. Was mir gefällt, ist die Entwicklung des Streichholzthemas: Mit jenen magischen Zündhölzern, die er mir gezeigt hatte, war leichtfertig umgegangen worden, sie waren abhandengekommen, und auch seine Armeen waren abhandengekommen, alles war versunken, wie meine Spielzeugeisenbahn, die ich im Winter 1904/05 in Wiesbaden über die zugefrorenen Pfützen auf dem Gelände des Hotels Oranien fahren lassen wollte. Derlei thematische Muster das Leben hindurch zu verfolgen, sollte, so meine ich, der wahre Zweck einer Autobiographie sein.

4

Heftige innere Unruhen begleiteten das Ende von Russlands katastrophalem Feldzug im Fernen Osten. Ohne sich davon einschüchtern zu lassen, kehrte meine Mutter mit ihren drei Kindern nach fast einem Jahr in ausländischen Kurorten nach St. Petersburg zurück. Es war Anfang 1905. Staatsangelegenheiten zwangen meinen Vater, in der Hauptstadt zu bleiben; die Konstitutionell-Demokratische Partei, die er mitbegründet hatte, sollte das Jahr darauf in der ersten Duma die Mehrheit erlangen. Während eines seiner kurzen Aufenthalte bei uns auf dem Land stellte er mit patriotischem Unwillen fest, dass mein Bruder und ich wohl Englisch, aber (mit Ausnahme von kakao und mama) nicht Russisch lesen und schreiben konnten. Es wurde beschlossen, dass der Dorfschullehrer uns jeden Nachmittag unterrichten und spazieren führen sollte.

Mit dem schrillen und fröhlichen Klang der Trillerpfeife, die zu meinem ersten Matrosenanzug gehörte, ruft mich meine Kindheit in jene ferne Vergangenheit zurück, damit ich meinem ergötzlichen Lehrer noch einmal die Hand schüttele. Wassilij Martynowitsch Shernosekow hatte einen struppigen braunen Bart, einen kahl werdenden Kopf und porzellanblaue Augen, von denen eines am oberen Lid einen faszinierenden Auswuchs aufwies. Am ersten Tag brachte er einen Kasten mit mächtig anregend aussehenden Klötzen mit, bei denen auf jede Seite ein anderer Buchstabe gemalt war; er ging mit diesen Würfeln um, als wären sie unendlich kostbar, und das waren sie ja auch (außerdem ließen sich aus ihnen hervorragende Tunnel für Spielzeugeisenbahnen bauen). Er verehrte meinen Vater, der unlängst die Dorfschule hatte renovieren und modernisieren lassen. Als altmodisches Zeichen für Freisinn trug er einen wehenden schwarzen Binder, der nachlässig zu einem Arrangement verknotet war, das eine Fliege vorstellen sollte. Wenn er mich anredete, einen kleinen Jungen, gebrauchte er stets die zweite Person Pluralis – nicht so steif wie die Dienstboten und nicht wie meine Mutter in jenen Augenblicken unbändiger Zärtlichkeit, wenn ich im Fieber lag oder mir ein winziger Eisenbahnpassagier abhandengekommen war (so als wäre der Singular zu schwach, die Last ihrer Liebe zu tragen), sondern mit der einfachen Höflichkeit eines Mannes, der mit einem anderen spricht und ihn nicht gut genug kennt, um «du» zu sagen. Ein feuriger Revolutionär, pflegte er während unserer ländlichen Spaziergänge wild zu gestikulieren und von Menschlichkeit zu sprechen, von Freiheit, den Übeln des Krieges und der traurigen (aber, wie ich fand, interessanten) Notwendigkeit, Tyrannen in die Luft zu sprengen, und manchmal zog er das damals vielgelesene pazifistische Buch Doloj orushije! (eine Übersetzung von Bertha von Suttners Die Waffen nieder!) hervor und traktierte mich, einen Sechsjährigen, mit langweiligen Zitaten; ich versuchte sie zu widerlegen: In jenem zarten und kriegerischen Alter setzte ich mich zornig fürs Blutvergießen ein, um meine Welt der Spielzeugpistolen und Artusritter in Schutz zu nehmen. Unter Lenins Regime, als alle nichtkommunistischen Radikalen erbarmungslos verfolgt wurden, wurde Shernosekow in ein Zwangsarbeitslager gesteckt, konnte jedoch ins Ausland fliehen und starb 1939 in Narwa.

In gewisser Weise verdanke ich ihm die Möglichkeit, noch eine Weile meinen privaten Fußweg zu gehen, der parallel zur Landstraße jenes unruhigen Jahrzehnts verlief. Als der Zar im Juli 1906 die Duma verfassungswidrig auflöste, kamen eine Reihe ihrer Mitglieder, darunter mein Vater, in Wyborg zu einer rebellischen Beratung zusammen und setzten ein Manifest auf, das das Volk aufforderte, sich gegen das Regime aufzulehnen. Anderthalb Jahre später wurden sie dafür ins Gefängnis geworfen. Mein Vater verbrachte drei ruhige, wenn auch etwas einsame Monate in Einzelhaft, zusammen mit seinen Büchern, seiner zusammenlegbaren Badewanne und einem Exemplar von J.P. Müllers Mein System – 15 Minuten tägliche Arbeit für die Gesundheit. Bis ans Ende ihrer Tage bewahrte meine Mutter die Briefe auf, die er ihr heimlich zukommen ließ – muntere Episteln, mit Bleistift auf Toilettenpapier geschrieben (ich habe sie 1965 in der vierten Ausgabe der von Roman Grynberg in New York herausgegebenen russischsprachigen Zeitschrift Wosduschnyje puti veröffentlicht). Wir waren auf dem Land, als er freigelassen wurde, und es war der Dorfschulmeister, der die Festlichkeiten arrangierte und für den (zum Teil unverhohlen roten) Fahnenschmuck sorgte, der meinen Vater auf der Heimfahrt vom Bahnhof begrüßte, entlang unter Archivolten aus Tannennadeln und Kronen aus Kornblumen, den Lieblingsblumen meines Vaters. Wir Kinder waren ins Dorf hinuntergefahren, und wenn ich mir jenen außergewöhnlichen Tag ins Gedächtnis rufe, sehe ich den sonnenglitzernden Fluss in größter Klarheit; die Brücke, das blendende Blech einer Konservendose, die ein Angler auf dem hölzernen Geländer stehen gelassen hatte; den lindenbestandenen Hügel mit seiner rosaroten Kirche und dem Marmormausoleum, wo die toten Angehörigen meiner Mutter ruhten; die staubige Straße zum Dorf; den Streifen kurzen, pastellgrünen Grases mit kahlen Flecken sandigen Bodens zwischen der Straße und den Fliederbüschen, hinter denen bemooste, schielende Holzhütten in wackliger Reihe standen; das Steingebäude der neuen Schule neben der hölzernen alten; und im Vorbeisausen den kleinen schwarzen Hund mit seinen blendend weißen Zähnen, der in mächtiger Eile, aber ohne jeden Laut, zwischen den Hütten hervorgeschossen kam, um seine Stimme für den kurzen Ausbruch aufzusparen, der ihm vergönnt war, als sein stummer Spurt ihn endlich an die eilig dahinrollende Kutsche heranbrachte.

5

Das Alte und das Neue, das Liberale und das Patriarchalische, fatale Armut und fatalistischer Reichtum waren in jenem seltsamen ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts phantastisch ineinander verwoben. Im Laufe eines Sommers konnte es mehrmals vorkommen, dass sich Alexej, der Butler, mit unglücklicher Miene mitten beim Essen im hellen, vielfenstrigen, walnussgetäfelten Speisezimmer in der ersten Etage unseres Landhauses in Wyra über meinen Vater beugte und ihm leise (besonders leise, wenn wir Besuch hatten) mitteilte, dass eine Gruppe von Bauern aus dem Dorf draußen sei und den barin zu sprechen begehre. Rasch nahm mein Vater die Serviette vom Schoß und bat meine Mutter, ihn zu entschuldigen. Durch eins der Fenster an der Westseite des Speisezimmers war ein Teil der Einfahrt in der Nähe des Haupteingangs zu sehen. Man konnte den oberen Teil der Geißblattsträucher gegenüber der Veranda erkennen. Aus dieser Richtung erreichte uns das höfliche Gesumm eines bäuerlichen Willkommens, wenn die unsichtbare Gruppe meinen unsichtbaren Vater begrüßte. Die anschließende Verhandlung, in normaler Lautstärke geführt, war nicht zu verstehen, da die Fenster, unter denen sie stattfand, geschlossen waren, um die Hitze abzuhalten. Wahrscheinlich ging es um irgendeinen dörflichen Streit, in dem man ihn zu vermitteln bat, um eine Geldbeihilfe oder die Erlaubnis, ein Stück unseres Landes abzuernten oder eine begehrte Gruppe unserer Bäume zu fällen. Wenn die Bitte, wie es gewöhnlich geschah, auf der Stelle gewährt war, ertönte jenes Gesumm von neuem, und der gute barin musste die typisch russische Prüfung über sich ergehen lassen, zum Zeichen der Dankbarkeit geschaukelt, in die Höhe geworfen und von zwei Dutzend starken Armen sicher wieder aufgefangen zu werden.

Derweil hielt man meinen Bruder und mich im Speisezimmer an weiterzuessen. Mit einem Bissen zwischen Zeigefinger und Daumen schaute meine Mutter unter dem Tisch nach, ob ihr nervöser und mürrischer Dackel da war. «Un jour ils vont le laisser tomber», äußerte Mlle Golay, eine gedrechselt pessimistische alte Dame, die einst die Gouvernante meiner Mutter gewesen war und immer noch (auf schrecklich gespanntem Fuße mit unseren eigenen Gouvernanten) bei uns lebte. Von meinem Platz am Tisch aus konnte ich plötzlich in einem der Westfenster einen wunderbaren Fall von Levitation erleben. Für einen Augenblick war dort die Gestalt meines Vaters in seinem windgekräuselten weißen Sommeranzug zu sehen, prächtig mitten in der Luft ausgebreitet, die Glieder in einer seltsam lässigen Haltung, seine wohlgestalten, unerschütterlichen Gesichtszüge dem Himmel zugewandt. Dreimal flog er solchermaßen zum mächtigen Hauruck seiner unsichtbaren Werfer in die Höhe, beim zweiten Mal ging es höher hinauf als beim ersten, und dann, bei seinem letzten, luftigsten Flug, lehnte er sich wie für alle Zeiten gegen das Kobaltblau des Sommermittags, einem jener paradiesischen Wesen gleich, die mit dem ganzen Faltenreichtum ihrer Gewänder mühelos am Deckengewölbe einer Kirche schweben, indes unten schmale Wachskerzen in sterblichen Händen eine nach der anderen aufflammen, um im Weihrauchnebel einen Schwarm winziger Feuer zu bilden, der Priester von ewiger Ruhe singt und Trauerlilien das Antlitz des Menschen verdecken, der dort unter den schwebenden Lichtern in dem offenen Sarge liegt.

Kapitel 2

1

So weit ich auch (mit Interesse, mit Erheiterung, selten mit Bewunderung oder Widerwillen) zurückdenke, bin ich milden Halluzinationen ausgesetzt gewesen. Einige sind akustischer Art, andere optischer, und keine hat mir viel genützt. Die prophetischen Stimmen, die Sokrates zurückhielten[7] oder Joaneta Darc[8] anspornten, sind bei mir auf das Niveau von Gesprächen abgesunken, deren zufälliger Zeuge man wird, wenn man den Telephonhörer abhebt und an einen besetzten Sammelanschluss gerät. Kurz vor dem Einschlafen bemerke ich des öfteren eine Art einseitiger Konversation im Nachbarbezirk meines Gehirns, ganz unabhängig von dem eigentlichen Gang meiner Gedanken. Es ist eine neutrale, teilnahmslose, anonyme Stimme, die völlig belanglose Worte zu mir sagt – einen englischen oder russischen Satz, der noch nicht einmal an mich gerichtet und so trivial ist, dass ich kaum Beispiele zu geben wage, da sie in der Plattheit, die ich zum Ausdruck bringen möchte, einen störenden Maulwurfshügel von Sinn aufwerfen könnten. Diese alberne Erscheinung scheint mir das akustische Gegenstück zu gewissen Visionen vor dem Einschlafen, die mir ebenfalls wohlbekannt sind. Ich meine nicht das helle geistige Bild (etwa das Gesicht eines schon lange toten, geliebten Angehörigen), das ein Flügelschlag des Willens heraufbeschwört; das ist eine der tapfersten Regungen, deren der menschliche Geist fähig ist. Noch spreche ich von den sogenannten muscae volitantes[9] – Schatten, von kleinen Trübungen im Glaskörper des Auges auf die Stäbchen der Netzhaut geworfen, die als durchsichtige, quer über das Gesichtsfeld treibende Fäden wahrgenommen werden. Den hypnagogen Phantomen, die ich im Sinne habe, ist vielleicht der farbige Fleck näher, jener Stich eines Nachbildes, mit dem die gerade abgeschaltete Lampe die palpebrale Nacht versehrt. Ein Schock dieser Art allerdings ist nicht unbedingt nötig, um die Bilder in Bewegung zu setzen, die vor meinen geschlossenen Augen langsam und stet vorüberziehen. Sie kommen und gehen ohne die Beteiligung des schläfrigen Betrachters und sind doch grundsätzlich verschieden von Traumbildern, denn noch ist er Herr seiner Sinne. Oft sind sie grotesk. Schurkenprofile belästigen mich, irgendein grobgesichtiger und rotbäckiger Zwerg mit einem geschwollenen Nasenloch oder Ohr. Zeitweise dann zeigen sich meine Photismen wieder von einer beruhigend milden Seite, und dann sehe ich – wie auf die Innenseite des Lides projiziert – graue Gestalten, die zwischen Bienenstöcken auf und ab gehen, kleine schwarze Papageien, die langsam im Gebirgsschnee verschwinden, oder eine blaue Ferne, die zwischen schwankenden Masten zerfließt.

Zu alldem kommt, dass ich einen guten Fall von audition colorée, von Farbenhören abgebe. ‹Hören› ist vielleicht nicht ganz das richtige Wort, denn die Farbempfindung scheint dadurch hervorgerufen zu werden, dass ich mit dem Mund einen Buchstaben bilde, während ich mir seinen Umriss vorstelle. Das lange a des englischen Alphabets (und sofern nicht anders angegeben, habe ich dieses bei allem, was folgt, im Sinn) hat für mich die Farbe verwitterten Holzes, während ein französisches a mich an poliertes Ebenholz erinnert. Diese schwarze Gruppe enthält außerdem das g (vulkanisierter Kautschuk) und das r (ein zerrissener rußiger Lappen). Das hafermehlige n, das nudelweiche l und der Handspiegel des o mit seiner elfenbeinernen Rückseite wären die weißen Buchstaben. Mein französisches on, das ich als die Oberflächenspannung von Alkohol in einem randvollen kleinen Glas sehe, stellt mich vor ein Rätsel. In der blauen Gruppe befinden sich das stählerne x, die Gewitterwolke des z und das heidelbeerfarbene k. Da zwischen Klang und Form eine subtile Wechselwirkung besteht, sehe ich das q brauner als das k, während s nicht hellblau wie c ist, sondern eine merkwürdige Mischung von Himmelblau und Perlmutt. Nachbarwerte gehen nicht ineinander über, und Diphthonge haben keine eigenen Farben, es sei denn, sie würden in irgendeiner anderen Sprache durch einen einzigen Buchstaben bezeichnet (so beeinflusst der wollig graue, dreistämmige russische Buchstabe für sch, der so alt ist wie das Schilf am Ufer des Nils, sein englisches Gegenstück).

Ehe man mich unterbricht, bringe ich meine Liste schnell zu Ende. In der grünen Gruppe gibt es das erlenblattgrüne f, den unreifen Apfel p und das pistazienfarbige t. Ein irgendwie mit Violett vermischtes stumpfes Grün ist das Passendste, was ich für w finden kann. Gelb umfasst verschiedene e’s und i’s, das sahnige d, das goldglänzende y und das u, dessen alphabetischen Wert ich nur als Messing mit einem Schimmer von Oliv bezeichnen kann. In der braunen Gruppe gibt es den satten, gummiartigen Farbton des weichen g, das blassere j und den verschossenen Schnürsenkel h. Unter den roten Buchstaben endlich hat b den Farbton, den die Maler Gebrannt Siena nennen, m ist eine rosa Flanellfalte, und heute habe ich endlich in März’ und Pauls Farblexikon in «Rosenquarz» die vollkommene Entsprechung zum v gefunden. Das Wort für Regenbogen, ein primärer, wenngleich entschieden unreiner Regenbogen, ist in meiner Privatsprache das kaum aussprechbare kzspygv. Der erste Autor, der über audition colorée schrieb, war meines Wissens 1812 ein Albinoarzt in Erlangen.[10]

Die Bekenntnisse eines Synästhetikers müssen sich für Leute, die von festeren Wänden, als die meinen es sind, vor Zugluft und Durchregnen bewahrt werden, langweilig und anmaßend anhören. Meiner Mutter hingegen erschien das alles ganz normal. Die Sache kam in meinem siebenten Lebensjahr zur Sprache, als ich eines Tages aus einem Haufen alter Buchstabenbauklötze einen Turm baute. Beiläufig bemerkte ich, dass die Farben alle nicht stimmten. Daraufhin entdeckten wir, dass einige ihrer Buchstaben die gleichen Farben hatten wie meine und dass sie darüber hinaus von musikalischen Tönen optisch beeinflusst wurde. Diese wiederum riefen bei mir gar keine Farbvorstellungen hervor. Musik wirkt auf mich leider nur als eine willkürliche Folge mehr oder weniger irritierender Klänge. In gewissen Stimmungen kann ich die Spasmen einer klangvollen Violine ertragen, aber ein Konzertflügel und alle Blasinstrumente langweilen mich in geringeren Dosen, und in größeren martern sie mich. Trotz all den Opern, denen ich jeden Winter ausgesetzt wurde (ich muss Ruslan und Pikowaja Dama im Laufe von sechs Jahren mindestens doppelt so oft gesehen haben), wurde meine schwache Empfänglichkeit für Musik ganz und gar von der visuellen Qual überwältigt, Pimen beim Schreiben nicht über die Schulter sehen zu können oder vergebens zu versuchen, mir die Schwärmer in der undeutlichen Blütenfülle von Julias Garten vorzustellen.

Meine Mutter tat alles, um meine allgemeine Sensibilität für optische Reize zu fördern. Wie viele Aquarelle malte sie für mich; welche Offenbarung war es, als sie mir den blühenden Fliederbusch zeigte, der aus einer Mischung von Blau und Rot erwuchs! In unserem Petersburger Haus nahm sie manchmal aus einem Geheimfach in der Wand ihres Ankleidezimmers (und meines Geburtszimmers) einen Haufen Schmuck, mit dem ich vor dem Einschlafen spielen durfte. Ich war damals noch sehr klein, und all diese funkelnden Stirnreifen und Halsbänder und Ringe schienen mir an Geheimnis und Zauber kaum der Festbeleuchtung bei Kaiserfeiern nachzustehen, wenn in der gepolsterten Stille einer Frostnacht riesige Monogramme, Kronen und andere Wappenzeichen aus bunten Glühlampen – Saphire, Smaragde, Rubine – mit gleichsam verzauberter Zurückhaltung über den schneebedeckten Mauervorsprüngen an den Hausfassaden herrschaftlicher Straßen erstrahlten.

2

Meine zahlreichen Kinderkrankheiten brachten meine Mutter und mich einander noch näher. Als kleiner Junge zeigte ich eine ungewöhnliche mathematische Begabung, die mir während meiner höchst untalentierten Jugend völlig abhandenkam. Diese Gabe spielte eine furchtbare Rolle, wenn ich mit Angina oder Scharlach kämpfte und ungeheure Kugeln und gewaltige Zahlen in meinem schmerzenden Gehirn erbarmungslos anwachsen fühlte. Ein törichter Hauslehrer hatte mir viel zu früh die Logarithmen erklärt, und in einer englischen Zeitung (dem Boy’s Own Paper, glaube ich) hatte ich von einem gewissen Hindu-Rechenkünstler gelesen, der in genau zwei Sekunden die siebzehnte Wurzel etwa aus 3529471145760275132301897342055866171392 finden konnte (ich bin nicht sicher, ob ich die Zahl richtig hinbekommen habe; jedenfalls war das Ergebnis 212). Solches waren die Ungeheuer, die in meinem Delirium gediehen, und die einzige Art zu verhindern, dass sie mich aus mir selbst verdrängten, war, ihnen das Herz aus dem Leib zu reißen. Doch sie waren viel zu stark, und ich setzte mich auf und formte mühselig verstümmelte Sätze, um meiner Mutter alles zu erklären. Durch mein Delirium hindurch erkannte sie Empfindungen wieder, die ihr selber nicht fremd geblieben waren, und ihr Verständnis brachte mein sich ausdehnendes Universum auf eine Newton’sche Norm zurück.

Der künftige Spezialist für so ödes literarisches Gut, wie es das Selbstplagiat darstellt, wird sicher gern das Erlebnis eines Protagonisten in meinem Roman Die Gabe mit dem ursprünglichen Ereignis kollationieren. Eines Tages nach einer langen Krankheit, als ich noch sehr geschwächt im Bett lag, kam es mir vor, als sonnte ich mich in einer ungewöhnlichen Euphorie von Gewichtslosigkeit und Ruhe. Ich wusste, meine Mutter war ausgegangen, um mir das tägliche Geschenk zu besorgen, das diese Tage der Genesung so wundervoll machte. Was es diesmal sein würde, konnte ich nicht ahnen, aber durch den Kristall meines seltsam transparenten Zustands sah ich lebhaft, wie sie fort von mir und die Morskaja hinunter zum Newskij-Prospekt fuhr. Ich erkannte den leichten Schlitten, den ein kastanienbrauner Traber zog. Ich hörte seinen schnaufenden Atem, das rhythmische Klatschen seines Geschröts und die Brocken gefrorenen Schnees, die dumpf gegen die Vorderwand des Schlittens schlugen. Vor meinen Augen und vor denen meiner Mutter erhob sich gewaltig die Rückseite des Kutschers in seinem dick gefütterten blauen Gewand und das Lederfutteral der Uhr (zwanzig Minuten nach zwei), das hinten an seinem Gürtel befestigt war, unter dem sich die kürbisartigen Falten seines mächtigen, dick gepolsterten Rumpfes wölbten. Ich sah den Sealskinmantel meiner Mutter und, als das eisige Tempo zunahm, auch den Muff, den sie vor ihr Gesicht hob – jene graziöse Schlittenfahrtgeste einer Petersburger Dame. Zwei Zipfel des stattlichen Bärenfells, das sie bis zur Taille bedeckte, waren mit übergeworfenen Schlingen an zwei Stäben auf beiden Seiten der niedrigen Rückenlehne befestigt. Und hinter ihr, die Hände um diese Griffe geklammert, stand ein Diener mit kokardenbesetztem Hut auf dem schmalen Fußbrett über den rückwärtigen Enden der Kufen.

Immer noch den Schlitten vor Augen, sah ich, wie er vor Treumann (Schreibwaren, Bronzeklimbim, Spielkarten) hielt. Wenig später kam meine Mutter wieder aus dem Laden, gefolgt von ihrem Diener. Er hielt, was sie gekauft hatte und was mir wie ein Bleistift aussah. Ich war verwundert, dass sie etwas so Kleines nicht selber trug, und diese unangenehme Frage der Größenverhältnisse löste aufs neue, wenn auch glücklicherweise nur sehr kurz, im Kopf jenen «Weitungseffekt» aus, den ich mit dem Fieber überwunden geglaubt hatte. Als sie wieder im Schlitten verstaut wurde, sah ich den Dampf, den sie alle ausatmeten, das Pferd eingeschlossen. Ich sah auch den vertrauten Schmollmund, den sie zog, um das Netz ihres zu eng über das Gesicht gestreiften Schleiers zu lockern, und da ich dies schreibe, kommt – nein, fliegt die netzartig gemusterte Zärtlichkeit, die meine Lippen spürten, wenn ich ihre verschleierte Wange küsste, mit einem Freudenschrei aus der schneeblauen, blaufenstrigen (die Vorhänge sind noch nicht zugezogen) Vergangenheit zu mir zurück.

Ein paar Minuten darauf trat sie in mein Zimmer. In den Armen hielt sie ein großes Paket. In meiner Vision hatte ich es stark verkleinert – vielleicht, weil ich unterschwellig korrigiert hatte, was mir die Logik warnend als die gefürchteten Überreste der sich weitenden Fieberwelt ausgab. Jetzt erwies sich der Gegenstand als ein riesiger, kantiger Faber-Bleistift, über einen Meter lang und entsprechend dick. Er hatte als Ausstellungsstück im Schaufenster des Ladens gehangen, und sie hatte angenommen, dass ich ihn mir wünschte, wie ich mir alles wünschte, was nicht eigentlich käuflich war. Der Verkäufer hatte einen Vertreter anrufen müssen, einen «Doktor» Libner (so als komme dem Handel tatsächlich irgendeine pathologische Bedeutung zu). Einen schrecklichen Augenblick lang fragte ich mich, ob die Spitze aus richtigem Graphit war. Sie war’s. Und indem ich ein Loch in die Seite bohrte, überzeugte ich mich einige Jahre später zu meiner Genugtuung davon, dass die Bleimine bis hinten durchging – ein vollkommener Fall von l’art pour l’art seitens Fabers und Dr. Libners, denn der Stift war viel zu groß, um je benutzt zu werden, und zum Gebrauch auch gar nicht bestimmt.

«O ja», pflegte sie zu sagen, wenn ich diese oder jene ungewöhnliche Empfindung erwähnte. «Ja, das kenne ich alles», und mit leicht unheimlich wirkender Freimütigkeit sprach sie über Dinge wie das Zweite Gesicht, leise Klopfgeräusche im Holz dreibeiniger Tische, Vorahnungen und das Gefühl des déjà vu. Ihre direkte Ahnenreihe enthielt eine Strähne Sektierertum. Nur zu Fasten und zu Ostern ging sie zur Kirche. Ihre schismatische Stimmung äußerte sich in ihrer gesunden Abneigung gegen das Ritual der griechisch-katholischen Kirche und ihrer Popen. Die moralische und poetische Seite des Evangeliums rührte sie tief an, aber nach der Stütze irgendeines Dogmas hatte sie keinerlei Bedürfnis. Die entsetzliche Unsicherheit eines Lebens nach dem Tode und sein Mangel an Einsamkeit kamen ihr gar nicht in den Sinn. Ihre starke und reine Religiosität gab ihr gleiches Vertrauen in das Vorhandensein einer jenseitigen Welt wie in die Unmöglichkeit, dieser mit irdischen Begriffen beizukommen. Man konnte nicht mehr tun, als zwischen dem Dunst und den Chimären vor sich einen Blick auf etwas Wirkliches zu erhaschen, genau wie Leute, deren Gehirn tagsüber ungewöhnlich rege ist, noch im tiefsten Schlaf, irgendwo jenseits der Pein eines wirren und abgeschmackten Albtraums, die geordnete Wirklichkeit der Stunde des Erwachens wahrzunehmen vermögen.

3

Mit ganzer Kraft zu lieben und den Rest dem Schicksal zu überlassen, war die einfache Regel, der sie gehorchte. «Wot sapomni [vergiss mir das nicht]», pflegte sie mit verschwörerischer Stimme zu sagen, wenn sie meine Aufmerksamkeit auf irgendetwas in Wyra lenkte, das sie liebte – auf eine Lerche, die an einem trüben Frühlingstag in einen Himmel aus Dickmilch aufstieg, auf das Wetterleuchten, das des Nachts Aufnahmen von entfernten Baumreihen machte, auf die Palette der Ahornblätter auf braunem Sand, auf die keilschriftförmigen Spuren eines kleinen Vogels im Neuschnee. Als fühle sie, dass in wenigen Jahren der greifbare Teil ihrer Welt untergehen würde, kultivierte sie einen außergewöhnlichen Sinn für die Spuren der Zeit, die überall auf unserem Gut zu finden waren. An ihrer eigenen Vergangenheit hing sie mit der gleichen rückgewandten Inständigkeit, mit der ich heute an ihrem Bild und an meiner Vergangenheit hänge. In gewisser Weise bekam ich so ein einzigartiges Scheinbild mit auf den Weg – die Schönheit ungreifbaren Besitzes, unirdischer Immobilien –, und das erwies sich als vorzügliche Übung, spätere Verluste zu ertragen. Alle ihre Etiketts und Abdrücke wurden mir genauso lieb und ehrwürdig, wie sie ihr es waren. Da war der Raum, der früher der Lieblingsbeschäftigung ihrer Mutter vorbehalten gewesen war, ein chemisches Laboratorium; da war die Linde neben der Straße, die sich zu dem Dorf Grjasno (Betonung auf der letzten Silbe) hinaufwand und an deren steilster Stelle man besser das «Rad bei den Hörnern» (byka sa roga) nahm, wie mein Vater, ein hingebungsvoller Radfahrer, gerne sagte, die Linde, die den Ort bezeichnete, wo er um ihre Hand angehalten hatte; und da war im sogenannten «alten» Park der obsolete Tennisplatz, jetzt eine Region aus Moos, Maulwurfshügeln und Pilzen, der in den 1880er und 90er Jahren Schauplatz fröhlicher Ballwechsel gewesen war (selbst ihr finsterer Vater legte seinen Rock ab und schüttelte abschätzend den schwersten Schläger), den die Natur bis zu meinem zehnten Lebensjahr indessen so gründlich ausgelöscht hatte, wie ein Filz eine Geometrieaufgabe wegwischt.

In der Zwischenzeit war von Facharbeitern, die eigens zu diesem Zweck aus Polen herbeigeholt worden waren, am Ende des «neuen» Parks ein hervorragender moderner Platz gebaut worden. Der Maschendraht einer reichlichen Umzäunung trennte ihn von einer Blumenwiese, die seine rote Asche einrahmte. Nach einer feuchten Nacht nahm die Oberfläche einen bräunlichen Glanz an, und Dmitrij, der kleinste und älteste unserer Gärtner, ein sanftmütiger Zwerg mit schwarzen Stiefeln und rotem Hemd, zog die weißen Linien mit flüssiger Kreide aus einem grünen Eimer nach, indem er, den Kopf tief gesenkt, mit seinem Pinsel längs des Striches langsam zurückwich. Eine Erbsenstrauchhecke (die «gelbe Akazie» Nordrusslands) mit einer Öffnung auf halbem Wege, die den Zugang zur Drahttür des Courts frei ließ, verlief parallel zu der Einzäunung und hin zu einem Pfad, der wegen der Schwärmer, die in der Abenddämmerung die wuscheligen blauen Fliederbüsche entlang seinem der Hecke gegenüberliegenden und gleichfalls auf halbem Wege unterbrochenen Saum besuchten, tropinka sfinksow (Pfad der Sphingiden) genannt wurde. Dieser Pfad bildete den Querbalken eines großen T’s, dessen Senkrechte die Allee schlanker, mit meiner Mutter gleichaltriger Eichen war, die (wie schon gesagt) den neuen Park in seiner ganzen Länge durchzog. Sah man vom Fuß des T’s nahe der Auffahrt diese Allee hinunter, so konnte man die helle kleine Lichtung fast fünfhundert Meter entfernt genau erkennen – oder fünfzig Jahre entfernt von meinem heutigen Aufenthaltsort. Unser jeweiliger Hauslehrer oder, wenn er bei uns auf dem Land war, mein Vater spielte in unseren eigenwilligen Familiendoppeln unweigerlich mit meinem Bruder zusammen. «Play!», rief meine Mutter nach der Art von ehedem, wenn sie ihren kleinen Fuß nach vorn schob und ihren Kopf mit dem weißen Hut senkte, um einen eifrigen, aber schwachen Aufschlag wie mit einer Kelle zu servieren. Ich ärgerte mich leicht über sie und sie sich über die Balljungen, zwei barfüßige Bauernkinder (Dmitrijs stupsnasiger Enkel und der Zwillingsbruder der hübschen Polenka, der Tochter des ersten Kutschers). Um die Erntezeit herum wurde der nördliche Sommer tropisch. Tiefgerötet klemmte Sergey seinen Schläger zwischen die Knie und wischte umständlich seine Brille ab. Ich sehe mein Schmetterlingsnetz am Zaun lehnen – für alle Fälle. Wallis Myers’ Tennisbuch liegt aufgeschlagen auf einer Bank, und pedantisch erkundigt sich mein Vater (ein erstklassiger Spieler mit einem kanonenkugelgleichen Aufschlag im Stil von Frank Riseley und einem wunderschönen lifting drive) nach jedem Ballwechsel bei meinem Bruder und mir, ob wir des follow through, jenes Stands der Gnade, endlich teilhaftig geworden seien. Und zuweilen ließ uns ein mächtiges Gewitter unter einer Überdachung an der Ecke des Platzes Zuflucht suchen, während der alte Dmitrij zum Haus geschickt wurde, um Schirme und Regenmäntel zu holen. Eine Viertelstunde später tauchte er unter einem Berg von Kleidungsstücken am Ende der langen Allee wieder auf, die bei seiner Annäherung ihre Leopardenfleckung zurückgewann, da die Sonne aufs neue brannte und seine gewaltige Last nicht mehr benötigt wurde.

Sie hatte eine Vorliebe für alle Glücks- und Geschicklichkeitsspiele. Unter ihren erfahrenen Händen bildeten die tausend Teile eines Puzzlespiels langsam eine englische Jagdszene; was wie der Teil eines Pferdes ausgesehen hatte, erwies sich als einer Ulme zugehörig, ein bis dahin nicht unterzubringendes Stück fügte sich genau in ein Loch im gesprenkelten Hintergrund und gewährte einem die köstliche Empfindung abstrakter und doch greifbarer Befriedigung. Eine Zeitlang spielte sie gern Poker, der über diplomatische Kreise in die Petersburger Gesellschaft gedrungen war, sodass einige der Kombinationen hübsche französische Namen trugen – brelan für Triplet, couleur für Flush und so weiter. Gewöhnlich wurde regulärer Draw-Poker gespielt, und gelegentlich gab es den zusätzlichen Reiz eines «Potts» und einen generalbevollmächtigten Joker. In der Stadt pokerte sie im Haus von Bekannten oft bis drei Uhr morgens, eine Society-Vergnügung der letzten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg; und später im Exil stellte sie sich (mit der gleichen Verwunderung und Bestürzung, mit der sie an den alten Dmitrij zurückdachte) den Chauffeur Pirogow vor, der im unnachgiebigen Frost einer endlosen Nacht immer noch auf sie zu warten schien, obwohl in seinem Fall Tee mit Rum in einer gastlichen Küche einiges dazu beigetragen haben dürfte, diese Nachtwachen zu lindern.

Eins ihrer größten Sommervergnügen war der sehr russische Sport des chodit po griby (der Pilzsuche). In Butter gedünstet und mit saurer Sahne angedickt, erschienen ihre delikaten Funde regelmäßig auf dem Mittagstisch. Nicht dass es besonders auf das Geschmacksmoment ankam. Ihre Hauptfreude war die Suche, und die hatte ihre Regeln. Blätterpilze etwa wurden nie gesammelt; sie nahm nur einzelne Arten, die zum essbaren Teil der Gattung Boletus gehörten (den gelbbraunen edulis, den braunen scaber, den roten aurantiacus und ein paar enge Verbündete[11]), welche von manchen als «Röhrenpilze» bezeichnet und von den Pilzforschern kalt als «auf dem Erdboden wachsende, fleischige, saprophytische Pilze mit Mittelstiel» definiert werden. Ihre kompakten Hüte – eng anliegend bei Baby-Exemplaren, robust und appetitlich gewölbt bei reifen – haben eine glatte (nicht gefächerte) Unterseite und einen sauberen, kräftigen Stiel. In der klassischen Einfachheit ihrer Form unterscheiden sich die Röhrenpilze beträchtlich vom «echten Pilz» mit seinen hanebüchenen Lamellen und der schlaffen Manschette um den Stiel. Auf gerade diesen jedoch, auf den gemeinen und hässlichen Blätterpilz, beschränken Völker mit furchtsamen Geschmacksnerven ihre Kenntnis und ihren Appetit, sodass die aristokratischen Röhrlinge für den angloamerikanischen Laienverstand bestenfalls umerzogene Giftpilze sind.

Regenwetter brachte diese schönen Pflanzen unter den Tannen, Birken und Espen unseres Parks im Überfluss ans Licht, vor allem in seinem älteren Teil östlich des Kutschweges, der den Park in zwei teilte. In den schattigen Tiefen herrschte dann jener eigentümlich boletische Geruch, der einem Russen die Nüstern weitet – eine dunkle, dumpfige, wohltuende Mischung aus feuchtem Moos, satter Erde, verfaulendem Laub. Doch man musste eine ganze Weile Ausschau halten und im nassen Unterholz stochern, bevor etwas wirklich Hübsches wie eine Familie von haubenbedeckten Babysteinpilzen oder die marmorierte Abart des Birkenpilzes entdeckt war und sorgsam aus dem Erdreich gelöst werden konnte.

An bedeckten Nachmittagen ging meine Mutter ganz allein im Nieselregen mit einem (innen von Waldheidelbeeren blau gefleckten) Korb auf eine lange Pilzsuche. Zur Abendessenszeit sah man sie dann aus den diesigen Tiefen eines Parkweges auftauchen, ihre kleine Gestalt in grünlich braune Wollsachen gemummt, auf denen kleine Wassertropfen eine Art Nebel um sie bildeten. Wenn sie unter den triefenden Bäumen näher kam und meiner ansichtig wurde, lag in ihren Zügen ein seltsamer, freudloser Ausdruck, der Misserfolg hätte bedeuten können, hätte ich in ihm nicht die angespannte, eifersüchtig beherrschte Seligkeit des erfolgreichen Sammlers erkannt. Kurz bevor sie mich erreichte, ließ sie dann mit einer abrupten, matten Arm- und Schulterbewegung und einem «Phhhh!» übertriebener Erschöpfung den Korb sinken, um sein Gewicht, seine ungeheure Fülle deutlich zu machen.

Auf einem runden, eisernen Gartentisch neben einer weißen Gartenbank legte sie ihre Pilze in konzentrischen Kreisen aus, um sie zu zählen und zu sortieren. Alte mit schwammigem, schmutzigem Fleisch wurden ausgesondert, sodass nur die jungen, frischen übrig blieben. Ehe der Diener sie an einen Ort schaffte, über den sie nichts wissen wollte, in ein Schicksal, das sie nicht interessierte, stand sie einen Augenblick lang da und bewunderte sie, glühend vor stiller Befriedigung. Wie oft nach einem Regentag warf die Sonne kurz vor dem Untergehen ein gleißendes Licht, und dort auf dem feuchten runden Tisch lagen ihre Pilze, sehr bunt sie alle und einige mit Spuren fremder Vegetation – ein Grashalm, der an einem schmierigen braunen Pilzhut klebte, oder ein wenig Moos, das den knolligen Unterteil eines dunkel getüpfelten Stiels umhüllte. Auch eine winzige Spannerraupe war da, maß den Rand des Tisches aus, wie es ein Kind mit Daumen und Zeigefinger tut, und reckte sich hin und wieder nach oben, um vergeblich nach dem Strauch zu tasten, von dem sie losgerissen worden war.

4

Die Küche und der Dienstbotenraum wurden von meiner Mutter nicht nur niemals aufgesucht, sie waren ihrem Bewusstsein ebenso entrückt wie die entsprechenden Räumlichkeiten in einem Hotel. Auch mein Vater hatte keine Neigung, den Haushalt zu führen. Die Mahlzeiten bestellte er dennoch. Mit einem leisen Seufzer schlug er eine Art Album auf, das der Butler nach dem Dessert auf die Tafel gelegt hatte, und trug in seiner eleganten, flüssigen Schrift den Speisezettel für den kommenden Tag ein. Er hatte die seltsame Angewohnheit, seinen Bleistift oder Füllfederhalter dicht über dem Papier vibrieren zu lassen, während er über die nächste Wortwelle nachdachte. Meine Mutter nickte, um vages Einverständnis mit seinen Vorschlägen zu bekunden, oder schnitt ein Gesicht. Offiziell lag der Haushalt in den Händen ihrer früheren Kinderfrau, einer triefäugigen, unglaublich runzligen (um 1830 als Leibeigene geborenen) Greisin mit dem Gesicht einer melancholischen Schildkröte und großen schlurfenden Füßen. Sie trug ein nonnenhaftes braunes Kleid und verströmte einen leichten, aber unvergesslichen Geruch nach Kaffee und Moder. Ihre gefürchtete Gratulation zu unseren Geburts- und Namenstagen bestand in dem Schulterkuss der Leibeigenen. Das Alter hatte einen krankhaften Geiz in ihr herausgebildet, vor allem was Zucker und Eingemachtes betraf, sodass allmählich und mit Billigung meiner Eltern andere häusliche Ordnungen in Kraft getreten waren, die vor ihr geheim gehalten wurden. Ohne etwas zu ahnen (das Wissen hätte ihr das Herz gebrochen), blieb sie weiter sozusagen an ihrem eigenen Schlüsselring hängen, während meine Mutter ihr Bestes tat, um mit beschwichtigenden Worten den Verdacht zu zerstreuen, der hin und wieder in dem nachlassenden Verstand der alten Frau keimte. Als der einzigen Beherrscherin ihres schimmligen und abseitigen kleinen Königreichs, das sie für das wirkliche hielt (wir wären verhungert, wäre es so gewesen), folgten ihr die spöttischen Blicke der Lakaien und Mädchen, wenn sie unbeirrbar durch lange Korridore schlurfte, um einen halben Apfel oder ein paar zerbrochene Petit-Beurre-Kekse wegzustecken, die sie auf einem Teller gefunden hatte.

Mit einem ständigen Personal von etwa fünfzig Dienstboten, denen weiter keine Fragen gestellt wurden, war unser Haushalt in der Stadt und auf dem Land indessen der Schauplatz eines phantastischen Diebstahlskarussells. Schnüffelnden alten Tanten zufolge, auf die niemand hörte und die dennoch Recht hatten, wie sich am Ende herausstellte, waren der Küchenchef Nikolaj Andrejewitsch und der Obergärtner Jegor die Rädelsführer, beides gesetzte, bebrillte Männer mit den grauen Schläfen vertrauenswürdiger Gefolgsleute. Jedes Mal, wenn er sich stupenden und unverständlichen Rechnungen oder einem plötzlichen Versiegen der Gartenerdbeeren oder Treibhauspfirsiche gegenübersah, ärgerte sich mein Vater, ein Rechtswissenschaftler und Staatsmann, von Berufs wegen, der Wirtschaft seines eigenen Haushalts nicht gewachsen zu sein; aber immer, wenn ein schlimmer Fall von Veruntreuung ans Licht kam, hinderte ihn ein rechtlicher Zweifel oder Skrupel daran, etwas dagegen zu unternehmen. Verlangte gesunder Menschenverstand, dass ein schuftiger Diener hinausgeworfen wurde, so erkrankte der kleine Sohn des Mannes mit Sicherheit lebensgefährlich, und der Entschluss, ihm die besten Ärzte der Stadt zu holen, machte alle anderen Erwägungen zunichte. So zog es mein Vater alles in allem vor, die häusliche Situation in einem Zustand prekären Gleichgewichts zu belassen (der eines gewissen stillen Humors nicht entbehrte), während meine Mutter einigen Trost aus der Hoffnung schöpfte, dass die illusorische Welt ihrer alten Kinderfrau nicht zu Bruch ginge.

Meine Mutter wusste wohl, wie schmerzhaft eine zerstörte Illusion sein kann. Die geringfügigste Enttäuschung nahm für sie die Dimensionen einer Katastrophe an. An einem Heiligen Abend in Wyra, nicht lange bevor ihr viertes Kind zur Welt kam, lag sie mit einer leichten Unpässlichkeit zu Bett und nahm mir und meinem Bruder (er fünf, ich sechs) das Versprechen ab, nicht in die Weihnachtsstrümpfe zu blicken, die am nächsten Morgen an unseren Bettpfosten hängen würden, sondern sie mit in ihr Zimmer zu bringen und erst dort auszupacken, damit sie unsere Freude mit ansehen könne. Nach dem Erwachen hielt ich mit meinem Bruder eine eilige Konferenz ab, auf die hin jeder von uns mit gierigen Händen seinen angenehm knisternden Strumpf befühlte, der mit kleinen Geschenken vollgestopft war; vorsichtig angelten wir eins nach dem anderen heraus, knüpften die Bänder auf, lockerten das Seidenpapier, nahmen bei dem schwachen Licht, das durch einen Spalt in den Fensterläden drang, alles in Augenschein, wickelten die Sächelchen wieder ein und stopften sie zurück an ihren alten Ort. Als Nächstes erinnere ich mich, wie wir auf dem Bett unserer Mutter saßen, die ausgebeulten Strümpfe in der Hand, und unser Bestes taten, ihr die Szene vorzuspielen, die sie zu sehen wünschte; doch wir hatten die Verpackungen so in Unordnung gebracht, und so amateurhaft waren unsere Darstellungen begeisterter Überraschung (ich sehe noch, wie mein Bruder seine Augen nach oben verdrehte und unserer neuen französischen Gouvernante gleich ausrief: «Ah, que c’est beau!»[12]), dass unser Publikum, nachdem es uns einen Augenblick lang beobachtet hatte, in Tränen ausbrach. Zehn Jahre vergingen. Der Erste Weltkrieg begann. Eine patriotische Menschenmenge und mein Onkel Ruka steinigten die deutsche Botschaft. Peterburg wurde wider alle Regeln nomenklatorischer Priorität[13] zu Petrograd degradiert. Beethoven entpuppte sich als Holländer. Die Wochenschauen zeigten photogene Explosionen, die Zuckung einer Kanone, Poincaré in seinen hohen Ledergamaschen, trostlose Pfützen, den armen kleinen Zarewitsch in einer Tscherkessenuniform mit Degen und Patronen, seine so schlampert gekleideten großen Schwestern, lange, mit Truppen vollgestopfte Eisenbahnzüge. Meine Mutter richtete ein Privatlazarett für verwundete Soldaten ein. Ich sehe sie in der modischen grauweißen Schwesterntracht, die ihr ein Gräuel war, mit den gleichen kindlichen Tränen die unergründliche Demut dieser verkrüppelten Bauern und die Fruchtlosigkeit des Sonntagsmitleids verwünschen. Und später noch, im Exil, wenn sie Rückschau hielt auf ihre Vergangenheit, beschuldigte sie sich oft (ungerechterweise, wie ich jetzt meine), dass ihr menschliches Elend weniger zu Herzen gegangen wäre als die Last der Gefühle, die der Mensch der unschuldigen Natur aufbürdet – alten Bäumen, alten Pferden, alten Hunden.

Ihre besondere Vorliebe für braune Dachshunde verwunderte meine kritischen Tanten. In den Familienalben, die ihre Jugendjahre illustrierten, gab es kaum eine Gruppe, auf der nicht ein solches Tier zu sehen war – gewöhnlich war irgendein Teil seines flexiblen