Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Wallstein Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

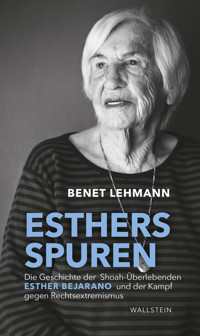

Es wird Zeit, sich im Kampf gegen Rechtsextremismus den Geschichten der Zeitzeug*innen neu zu widmen. Die Zeitzeugin, Musikerin und Antifaschistin Esther Bejarano (1924–2021) wurde mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert. Sie musste Akkordeon im berüchtigten »Auschwitzer Mädchenorchester« spielen, kam später in das KZ Ravensbrück und floh bei Kriegsende während eines Todesmarschs. Bis zu ihrem Lebensende kämpfte sie gegen die deutsche Geschichtsvergessenheit an. Benet Lehmann hat viele Gespräche mit ihr geführt. Als Mitglied der letzten Generation, die noch unmittelbar mit Zeitzeug*innen sprechen kann, begibt sich Benet Lehmann auf die Spuren ihres Lebens mithilfe aktueller Forschung und im Licht gesellschaftlicher Entwicklungen. Welche Rolle spielt das Erbe der Zeitzeugenschaft heute noch? Was heißt es, Erinnerungskulturen in einer postmigrantischen Gesellschaft miteinander in Beziehung zu setzen? Wer erinnert an wen und warum? Und vor allem: Hilft Erinnerungskultur gegen Antisemitismus und Rassismus?

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 338

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Benet Lehmann

Esthers Spuren

Die Geschichte der Shoah-Überlebenden Esther Bejarano und der Kampf gegen Rechtsextremismus

Wallstein Verlag

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung

der Stiftung Zeitlehren,

der Stiftung Irène Bollag-Herzheimer

und der Dr. Hildegard Hansche Stiftung

Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg,

Behörde für Kultur und Medien

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© Wallstein Verlag, Göttingen 2024

www.wallstein-verlag.de

Umschlaggestaltung: Marion Wiebel, Wallstein Verlag

Umschlagbild: Porträt Esther Bejarano, © Kevin McElvaney

ISBN (Print) 978-3-8353-5726-6

ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-8726-3

ISBN (E-Book, epub) 978-3-8353-8727-0

Inhalt

Umschlag

Titel

Impressum

Inhalt

Vorwort

Telefonate im Lockdown – Abschied von der Zeitzeugenschaft – Die vierte Generation der Erinnerungskulturen – Fünf nach zwölf

1. Glückliche Kindheit, brutaler Terror

Eine jüdische Familie – Musik – Biografien erzählen – Repression und Isolation – Patriotismus und Zionismus – Novemberpogrome – Hachscharah und Wehrmacht – Blumen in Fürstenwalde – Deportation

2. Überleben

Ein Zug nach Auschwitz – Das Orchester – Oświęcim/Auschwitz – »Arisiert« – Sieben Frauen – Hitler brennt! – Wir sind da

3. Palästina und Israel

Ankunft – Singen im Krieg – Yoredet, die Weggegangene

4. Rückkehr in das Land der Täter

Deutsche in Uniformen – Grenzen – Wiedergutgemachte Deutsche – Blackbird

5. Neuanfang

Sheherazade – Nazis in Eimsbüttel – Das Schweigen brechen – Die VVN-BdA – Geschichtsboom – Musik für die Kinder vom Bullenhuser Damm – Ein »zweites Auschwitz« – Zeitzeugengespräche in der Schule – Morgen erinnern – Zurück zu den Anfängen

6. Die politische Zeitzeugin

Coincidence – Viktimisierung – Das Komitee – Historikerstreit – Singularitäten – Zu Besuch in der DDR – 1989/90 – Rechte Gewalt im Osten, rechte Gewalt im Westen – Unsichtbare Zeitzeugenschaft – Mir lebn ejbig

7. Die Grande Dame der Erinnerungskultur

Staatstragende Erinnerungskultur – Antifa – Israel, Palästina und Deutschland – Enkel*innengeneration – Diverse Gesellschaft, diverses Gedenken – Allianzen – Esther Bejaranos Geschichte ist nicht zu Ende – Die Macht der Geschichten

Anmerkungen

Bildnachweise

Dank

Vorwort

Ein paar Mal läutet das Freizeichen, dann geht sie ans Telefon mit einem »Ja?«, mehr nicht. Den Menschen in Hamburg wird eine selbstverständliche Ruhe nachgesagt, Esther Bejarano hat sie. Ich hingegen stammele ein paar Worte ins Telefon, überfordert mit der Situation: »Hallo, hier ist Benet Lehmann, ich schreibe eine Biografie. Über Sie, meine ich. Wir kennen uns auch schon von früher … Erinnern Sie sich?«

Drei Jahre später muss ich lachen, wenn ich mir die Tonaufnahmen unserer Gespräche anhöre. Esther konnte sich natürlich nicht an mich erinnern, immerhin wurde sie ständig von jemandem zu ihrer Lebensgeschichte interviewt. Wie sie mit 18 Jahren nach Auschwitz deportiert wurde, im »Auschwitzer Mädchenorchester« Akkordeon spielen musste, wie sie einen Todesmarsch überlebte. Und wer sie danach fragte, dem erzählte sie auch, dass sie nach dem Krieg nach Palästina emigrierte, es ihr schwerfiel, sich im jungen Staat Israel ein Leben aufzubauen, und sie betrübt nach Deutschland zurückkehrte.

Esther fügte dann hinzu, dass sie keineswegs mit der Politik hier zufrieden sei und genau deswegen auf der Bühne stehe, auf Demonstrationen spreche, in Schulen gehe, um dort von den nationalsozialistischen Verbrechen zu berichten. Alles, um die Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Dass Esther über ihre Geschichte sprechen konnte, dazu noch öffentlich als Zeitzeugin, war nicht immer selbstverständlich. Die Vergangenheit und Esther hatten lange kein gutes Verhältnis zueinander.

Die Trauer über den Verlust ihrer ermordeten Eltern, ihrer Schwester Ruth und vieler Freund*innen, die erlittene Gewalt in den Konzentrationslagern, das ihr nach dem Krieg häufig entgegengebrachte Unverständnis für ihre schmerzhaften Erfahrungen – all das ließ Esther verstummen. Es ist gefährlich, diese Erinnerungen wieder hochzuholen, nicht nur für die eigene psychische Gesundheit. Wer als Überlebende der nationalsozialistischen Verbrechen im postnationalsozialistischen Deutschland lebt, muss mit Anfeindungen und Gewalt rechnen.[1] Auch nach 1945 wurden Überlebende attackiert, bedrängt und sogar ermordet.

Vergangenheit kann als Erinnerung und Erzählung zurück in die Gegenwart geholt werden, sie kann schmerzen, sie kann politisch werden und somit die Zukunft bestimmen. Als ich sie das erste Mal anrief, wollte ich daher vor allem wissen: Warum wurdest du zur Zeitzeugin?

Telefonate im Lockdown

Mit der Zeit telefonieren Esther und ich immer häufiger miteinander, aus den Interviews werden Gespräche. Wir unterhalten uns über die antisemitischen und rassistischen Anschläge in Halle und in Hanau, über die Kontinuitäten rechter Gewalt in Deutschland und über eine unsichere Zukunft. Es ist der Corona-Winter 2020 /21. Die AfD hat in den Umfragen stabile Werte und die ersten Wahlergebnisse erschrecken uns. Wir neigen beide zu ungeduldigem Aktionismus und fragen uns, was jetzt zu tun ist. Also reden wir über breite Allianzen, die dem Rechtsextremismus Steine in den Weg legen, und hoffen auf zivilgesellschaftliches Engagement.

Weil dieser Kampf für Gerechtigkeit und Konsequenzen aus der Geschichte immer auch kreativ sein muss, unterhalten wir uns über Esthers Musik, die in Jiddisch, in Türkisch, in Kölsch getextet ist und die sie mit ihrer aktuellen Band, der Microphone Mafia, auf die Bühne bringt. Esther vertraut mir an, dass sie mit Rap und Hip-Hop gar nicht so viel anfangen kann. Aber die jungen Leute mögen’s.

Ich kenne Esther seit meiner Kindheit. Mein Vater erzählte mir von ihr, als ich mit acht oder neun Jahren die ersten Fragen zu den Mahnmalen in unserer Nachbarschaft stellte, mich über die goldenen Steine im Gehweg wunderte, mich mit kindlicher Verblüffung fragte, warum Menschen Böses tun und wie viel eigentlich sechs Millionen Tote sind. Ein paar Jahre später kam die Shoah, der Massenmord an europäischen Jüdinnen und Juden, auch Holocaust genannt, im Schulunterricht vor. Wir sprachen über den Zweiten Weltkrieg und über Auschwitz, wir erarbeiteten Projekte zum Nationalsozialismus und unsere Lehrer*innen luden Zeitzeug*innen in unsere Klasse ein.

Auf dem Pausenhof beleidigten wir uns gegenseitig als »Jude«. Der Zusammenhang zwischen unserem Geschichtsunterricht und unserem eigenen Antisemitismus fiel uns nicht auf. Auch das ist die Realität meines Aufwachsens mit den Erinnerungskulturen der postnationalsozialistischen Gesellschaft.

Mit 15 lernte ich Esther auf einer Demonstration in Hamburg kennen. Ein guter Freund nahm mich mit, wir liefen schüchtern ein paar Meter hinter ihr und sprachen sie später an. Was wir fragten, weiß ich nicht mehr. Mich erstaunte vor allem ihre laute Stimme. Kurz nach der Schule begann ich dann mein Geschichtsstudium. Ich traf in dieser Zeit einige Male auf Esther, gleichzeitig begann ich zum Nationalsozialismus zu studieren und zu forschen. Esthers Geschichte ist immer dabei.

Wenn wir telefonieren, dann sitzt Esther in ihrer Erdgeschosswohnung in Hamburg, ich in meiner Studi-WG in Berlin. Wir können beide das Haus nicht verlassen, denn in Deutschland herrscht Lockdown, die Inzidenzzahlen der Corona-Pandemie sind wieder mal zu hoch. Esther erzählt mir, dass sie sich impfen ließ und nun ungeduldig darauf wartet, wann sie denn endlich wieder Konzerte geben, mit der Politik weitermachen, ihre Freund*innen sehen könne. Sie ist vor Kurzem 96 Jahre alt geworden.

Ein paar Wochen nach unserem letzten Gespräch lese ich morgens eine Nachricht von einem Freund auf dem Handy: »Esther ist letzte Nacht gestorben.«

Es ist Mitte Juli und ich verbringe die Sommertage damit, in Bibliotheken und Cafés zu sitzen und Esthers Leben aufzuschreiben. Aber jetzt, nach ihrem Tod, kommt mir das alles surreal vor. Zu diesem Zeitpunkt setze ich mich seit einem Jahr intensiv mit ihrem Leben auseinander, durfte sie zu ihren schmerzhaftesten Erfahrungen befragen und nun – ist damit Schluss. Richtig begreifen kann ich es noch nicht. Es wird keine weiteren Telefonate mehr geben, kein Treffen in Hamburg, keine Konzerte der Band Microphone Mafia in voller Besetzung.

Abschied von der Zeitzeugenschaft

Wie viel Glück ich hatte, Esther kennenlernen zu dürfen. Wer Zeitzeug*innen in der Schule befragen, die Hand einer Überlebenden schütteln konnte, wer von den Konzentrationslagern aus dem Mund einer*s Berichtenden hörte, konnte eine eigene Beziehung zur Geschichte des Nationalsozialismus aufbauen. Die wahrgenommene Zeit, die zwischen Vergangenheit und Gegenwart liegt, wird durch Zeitzeug*innen auf ein Minimum verkürzt.

Aus diesem Grund ist das Ableben der Zeitzeuginschaft der tiefgreifendste Wandel der Erinnerungskulturen an den Nationalsozialismus.[2] Ein bisschen Theorie: Weil Erinnerungen sich natürlich voneinander unterscheiden, auch zwischen unterschiedlichen Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, spreche ich hier von Erinnerungskulturen im Plural. (In der Fachwissenschaft wird sogar von Geschichtskulturen, Geschichtswissen oder Geschichtsbewusstsein gesprochen, die nicht nur Erinnerung, sondern jeden Bezug auf die Vergangenheit meinen. Erinnerungskultur benutze ich hier als Quellenbegriff und als politischen Begriff.) Geschichte ist multiperspektiv, weil viele verschiedene Erzählungen parallel nebeneinander existieren.

Und dennoch gibt es eine übergreifende Erinnerungskultur, die für die nationale »Identität der Deutschen« essenziell ist. Ich nenne das die staatstragende Erinnerungskultur.

Sie erzählt, bisher, die Geschichte eines Deutschlands, das nach 1945 wieder gut geworden sei. Das nationalsozialistische Deutschland ist für das Selbstverständnis des heutigen demokratischen Deutschlands und seiner christlichen, weißen[3] Dominanzgesellschaft[4] zur Abgleichsfolie geworden: Was man damals war, ist man heute nicht mehr. Das übergreifende Bekenntnis aller demokratischen Parteien zur Verantwortung für das nationalsozialistische Erbe baut darauf auf, spätestens seit Ende der 1980er-Jahre. Und damit ist es ausschlaggebend für die Richtlinien der Politik Deutschlands, gerade auf internationaler Bühne.

Dabei wird häufig vergessen, dass die deutsche Gesellschaft 1945 nicht einfach von heute auf morgen eine andere war oder dass der rechtsextreme Terror auch nach dem Kriegsende keinesfalls ein Ende fand. Sondern gegenwärtig in die Parlamente gewählt wird. Oder dass die ermordeten Opfer des Nationalsozialismus nie wieder zurückkehren werden, egal wie viele Anstrengungen auch unternommen werden.

Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Kontinuitäten, vor allem juristisch oder in der eigenen Familie, blieb aus. Der Autor Max Czollek nennt das, in Anschluss an den Soziologen Y. Michal Bodemann, »Versöhnungstheater«: In diesem erinnerungskulturellen Stück geht es weniger um das tatsächliche Begreifen der Verantwortung, die aus der Schuld entstand, sondern vielmehr um die Wiedergutwerdung Deutschlands – ohne tatsächliche Wiedergutmachung.[5]

Die vierte Generation der Erinnerungskulturen

Warum schreibe ich das alles? Weil mitten in diesem Selbstverständnis einer wieder gut gewordenen Täternation mit robuster Erinnerungskultur meine Generation geboren wurde. Nach der dritten Generation, also den in den 1970er und 1980er Jahren geborenen Enkel*innen der Erlebnisgeneration, ist eine vierte Generation nun an der Reihe, sich mit den aktuellen Fragen des nationalsozialistischen Erbes auseinanderzusetzen.[6] Ich will kurz erklären, was die Ausgangslage dieser vierten Generation ist.

Erstens: Für sie ist das parteiübergreifende Bekenntnis Deutschlands zu seiner Vergangenheit Normalität, zumindest auf staatlicher Ebene. Leugnungen der Shoah und Geschichtsrevisionismus blieben bis vor zehn Jahren hinter der politischen Brandmauer.[7] Nun ist sie brüchig geworden.

Zweitens: Ihre Angehörigen sind in dem Wissen aufgewachsen, die letzte Generation zu sein, die Zeitzeug*innen persönlich hören konnte. Das Ende der Zeitzeugenschaft war bereits ausgerufen, als sie auf die Welt kamen.

Drittens: Diese Generation ist in einem Deutschland aufgewachsen, das postmigrantisch und damit unumstößlich divers in seinen Lebenswelten und Geschichten ist.

Ich glaube, dass jede Generation sich die Fragen zum Nationalsozialismus von Neuem stellen muss. Nur dann bleibt das Gedenken wach, nur dann bedeutet es etwas. Wie konnte es zu diesen Gewalthandlungen in der deutschen Gesellschaft kommen? Was passierte? Wann und warum wurde diese Gewalt als normal angesehen? Was bedeutete die Zugehörigkeit oder der Ausschluss aus der deutschen Gesellschaft, der Volksgemeinschaft?

Was bedeutete der Nationalsozialismus nach 1945? Wie setzten sich seine Kontinuitäten bis heute fort? Denn ebenso wichtig wie das Gedenken an die Ermordeten und Überlenden der nationalsozialistischen Verbrechen ist die Frage nach dem Ableben der Täter*innen. Was bedeutet es, dass sie niemals zur Rechenschaft gezogen wurden? Was macht das mit ihren Töchtern, Söhnen und Enkel*innen?

Wie sieht die politische Gegenwart des postnationalsozialistischen Deutschlands aus? Wessen Geschichte wird erzählt? Welche nicht? Welche Bedeutung hat die Erinnerung an die Shoah, wenn Gedenken erweitert wird? Wie könnte das Gedenken der vierten Generation aussehen?

Ganz schön viele Fragen. Ich glaube, dass Esther als Navigatorin durch diese erinnerungskulturellen Landschaften führen kann. Wie wohl die Erinnerungskulturen von morgen aussehen, wenn wir neu lernen, Zeitzeug*innen wie Esther Bejarano zuhören?

Fünf nach zwölf

Ende November 2023 traf sich eine Gruppe Rechtsextremer in der Nähe von Potsdam und besprach die Deportation von Menschen aus Deutschland. Unter ihnen waren AfD-Abgeordnete, Vertreter der Identitären Bewegung sowie Mitglieder der sogenannten Werteunion und reiche Investor*innen. Sie berieten die »Remigration« von Menschen mit migrantisierten Biografien, sprachen darüber, zwei Millionen Menschen in einem Gebiet in Nordafrika anzusiedeln, auch Helfende aus der Geflüchtetenarbeit könne man dorthin wegschaffen.[8]

Das Treffen fand wenige Kilometer von dem Haus der Wannseekonferenz statt, in dem ranghohe Nationalsozialisten 1942 die Organisation der bereits begonnen Shoah planten. Und die Rede von »Remigration« hat in Deutschland eine lange Geschichte, auch schon vor der AfD.[9] »Wenn das so weitergeht, wenn die Leute jetzt wieder schweigen, dann haben wir bald die gleiche Situation wie damals«, sagte Esther.

Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die Gegenwart hat ihre Vergangenheit.

Währenddessen verhärtet sich in Deutschland seit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023, der Geiselnahme und dem darauffolgenden menschenrechtsverletzenden Krieg der Diskurs um Erinnerungskulturen in rasantem Tempo. Das Zuhören wird schwieriger und empathische Solidarität schien noch nie so weit weg. Wenn Allianzen kaputtgehen, profitieren davon vor allem Rechtsextreme.[10] Und die werden aktuell in die Parlamente gewählt und bedrohen die Demokratie.

Währenddessen ist man in Deutschland weiterhin stolz, Profi in Sachen Erinnerungskultur zu sein. Irgendwas stimmt hier also nicht. Natürlich kann dieses Buch das Gedenken nicht neu erfinden. Aber meiner Generation wurde gesagt, dass wir die Letzten seien, die Zeitzeug*innen noch zuhören können, daher sollten wir ganz genau aufpassen. Es liege jetzt an uns, gegen Geschichtsvergessenheit einzutreten. Ich denke, da ist es nur fair zu fragen, wie es um die Erinnerungskulturen bestellt ist.

Die Zeit ist reif, sich den Biografien der Überlebenden neu zu widmen. Kann so der unausweichliche Wandel in den deutschen Erinnerungskulturen an die nationalsozialistischen Verbrechen angemessen gestaltet werden? Könnte eine solche zukünftige Erinnerungskultur die Traditionslinien des politischen Nationalismus,[11] des Nationalsozialismus und Rechtsextremismus durchbrechen? Könnte sie das Vergessen aufhalten? Könnte sie auch nach dem Ableben der Zeitzeug*innen Bestand haben? Könnten sich hier Ideen für Empathie und breite Bündnisse finden?

In diesem Buch suche ich nach Antworten auf diese Fragen. Dafür reise ich an die Orte von Esthers Leben, nach Saarlouis, nach Ulm, Berlin, Oświęcim und Auschwitz, Ravensbrück, Lübz, nach Haifa und Tel Aviv, nach Hamburg, Rostock und viele andere. Ich springe dafür vor und zurück in der Zeit, zwischen Esthers Erlebnissen und meinen Besuchen an diesen Orten. Die Kapitel lassen sich auch einzeln lesen.

Ich spreche mit politischen Freund*innen und Weggefährt*innen, sitze bei Esthers Familie am Esstisch und unterhalte mich mit ihrem Enkel Anton über die vierte Generation. In verstaubten Archiven finde ich unbekannte Fotografien, ich recherchiere in Esthers privatem Nachlass und höre alte Schallplatten mit ihren Aufnahmen. In Israel probiere ich mich an den Rezepten aus dem Kochbuch der Familie Bejarano und unterhalte mich mit Kibbuzniks über das Leben in Israel. In Hamburg mache ich mich auf die Suche nach einem schuldbewussten Lagerarzt, in Leipzig lasse ich mir die Vermittlung der nationalsozialistischen Verbrechen auf Tiktok erklären.

Und ich erforsche die Biografie meines Großvaters, der als Wehrmachtssoldat im Zweiten Weltkrieg kämpfte und an der »Ostfront« an Massenmorden beteiligt war. Die Orte seines Lebens und die von Esther überschneiden sich immer wieder. Bei dieser Reise auf Esthers Spuren begegne ich auch meiner eigenen Geschichte als Teil der Generation, die im Abschied von der Zeitzeugenschaft aufgewachsen ist.

Die Geschwister Loewy, 1923

1. Glückliche Kindheit, brutaler Terror

Eine jüdische Familie

Floh ist klein. Sonst hieße sich ja nicht Floh. Trotz ihrer sieben Jahre kann sie wie ein Knäuel herumgeworfen werden. Ihre Familie steht dann im Kreis, sie zieht die Beine an und schlingt die Arme drumherum. Es macht Spaß, so in der Luft zu fliegen, ist aber auch ein klein bisschen beängstigend. Wirklich fangen können Floh eigentlich nur ihre Mutter, ihr ältester Bruder Gerhard und Kätchen, das Hausmädchen. Manchmal gelingt es auch ihrer großen Schwester Tosca, ihre jüngere Schwester Ruth wird eher umgeworfen. Einen Sommer später ist Floh zu groß für dieses Spiel.

Floh heißt eigentlich Esther, Esther Loewy, ihre Freund*innen rufen sie Krümel. Später wird sie den Nachnamen Bejarano annehmen. Esther wird am 15. Dezember 1924 in Saarlouis geboren, einer Stadt nahe der französischen Grenze, in der der Einfluss des Nachbarlandes überall zu bemerken ist. Die Familie wohnt im Erdgeschoss eines großen Hauses, durch seine mächtige Fensterfront scheint das warme Licht der Nachmittagssonne.

Bei den Loewys wird Wert auf Fleiß und Ordnung gelegt. Esthers Mutter Margarethe, kurz Grete, geborene Heymann, ist Lehrerin, und weil sie selbst streng erzogen worden ist, verlangt sie auch von ihren Kindern bestes Benehmen. Esthers Vater Rudolf Loewy wird von allen Rudi genannt, ist Chasan, der Oberkantor, und Religionslehrer an der örtlichen jüdischen Gemeinde.

Wo Grete streng ist und Wert auf Ordnung legt, ist Rudi noch strenger und neigt bei Regelverstößen zum Wutausbruch. In seinem Arbeitszimmer steht ein großer Schreibtisch, wenn die Geschwister beim Spielen unerlaubt in das Reich ihres Vaters eindringen oder gar einen Stift auf dem Schreibtisch verrücken, dann Gnade ihnen Gott. Esther und ihre drei älteren Geschwister halten mit frechem Witz dagegen. Sie treiben sich in der Nachbarschaft herum, klettern über Zäune, schießen absichtlich Bälle in die Gärten nebenan oder schleichen sich auf Balkone, um an die Fenster der Wohnungen zu klopfen.

Die Loewys entsprechen in jeder Hinsicht einer durchschnittlichen bürgerlichen Familie. Sie gehören zur, und noch viel wichtiger, sie identifizieren sich als Mittelschicht. Ihre Vorstellungen von der Gesellschaftsordnung verbinden sie mit ihrem individuellen konfessionellen Bewusstsein. Zu Hause wird Deutsch, kein Jiddisch gesprochen, aber koscher gegessen. In den Bücherregalen steht die Literatur der großen deutschen Autoren: jüdischer und christlicher, konservativer und liberaler, reformjüdischer, romantischer und zeitgenössischer. Ein paar Autorinnen sind auch darunter. Am Shabbat wird in die Synagoge gegangen. Rudolf wäre wohl ein schlechter Kantor, wenn seine eigene Familie nicht zum Gottesdienst käme.

Wie die meisten anderen jüdischen Menschen in Deutschland identifizieren sich die Loewys mit ihren christlichen und jüdischen Lebenswelten. Was das für die Familie genau heißt, ist davon abhängig, wo man hinschaut und wer fragt. Identität, das ist etwas Gemachtes.

Der Alltag ist durch die finanziellen Möglichkeiten und Gepflogenheiten einer Mittelschichtsfamilie strukturiert, die Freizeit am bürgerlichen Zeitgeist orientiert, das Jahr nach den jüdischen Feiertagen organisiert, festgehalten im julianischen Kalender. In ihrem Selbstverständnis sind sie »deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens«, so nennt es der Central-Verein, der Interessenverbund bürgerlich-liberaler Jüdinnen und Juden. Schon Margarethes Eltern, beide jüdisch, sprachen kein Jiddisch mehr, ebenso Rudolfs Eltern. Seine Mutter war Christin. Esther wird das später eine rettende Möglichkeit in Auschwitz eröffnen, ihren Eltern eine Fluchtmöglichkeit versagen.

Im Hause der Loewys herrscht nicht nur durch die vier Kinder reger Alltag. Margarethe ist eine hervorragende Gastgeberin, in ihr lebt der Esprit der Salons des 19. Jahrhunderts fort, von denen sie als Jugendliche in Berlin erfuhr. In der Nachbarschaft wird ihr ein kleiner Hang zum Extravaganten nachgesagt. Aber nur von denen, die neidisch sind. Margarethe lädt andere Gemeindemitglieder ein, aber auch christliche Freund*innen, Musiker*innen und viele junge Menschen. Mit der Zeit entsteht so im Haus der Loewys ein Nachbarschaftsnetzwerk. Im Wohnzimmer der Loewys ist ein buntes Panorama anzutreffen, intensive Auseinandersetzung mit tages- und kulturpolitischem Geschehen.

Am leidenschaftlichsten aber wird die eigene, spannungsreich empfundene Position als jüdischer Mensch in der Weimarer Republik diskutiert. Die parlamentarische Demokratie ist den Eltern ein persönliches Anliegen, sie ist für sie der Weg zu einem gleichberechtigten Leben.

Noch vor Esthers Geburt spielte sich bei den Loewys eine Tragödie ab. Vielleicht wären sie sonst zu siebt. 1922 kam Georg zur Welt, zwei Jahre später tötete die damalige Haushaltshilfe der Loewys ihn. Zuerst hatte sie Margarethes Portemonnaie gestohlen, wurde dabei erwischt und gab, aus Rache, dem Kleinkind Essigessenz zu trinken, als die Eltern abends weg waren. Als sie nach Hause kamen, war die Haushaltshilfe weg und Georg tot. Den Verlust ihres Kindes überwanden Margarethe und Rudolf nie.

Jetzt lebt und arbeitet Katharina Schäfer mit im Haushalt, die für die älteren Kinder wie eine große Schwester, für Esther wie eine zweite Mutter ist. Die Kinder lieben Kätchen, so nennen sie ihr Hausmädchen, weil sie gute Geschichten erzählen kann und auch gerne Streiche spielt. An Silvester backt sie in die Berliner Pfannkuchen Senf statt Marmelade. Einmal wirft sie Vater Rudolf nach einem Streit eine faule Birne auf den Hut. Katharina ist Christin, aber sie führt die koschere Küche der Loewys mit penibler Genauigkeit.

1932 zieht die Familie ins Stadtzentrum von Saarbrücken, in die herrschaftliche Bismarckstraße, und Katharina kommt mit, bewohnt fortan eine geräumige Kammer im Dachgeschoss. Die Wohnung hat sechs Zimmer, es gibt ein Esszimmer, einen Empfangsraum und ein Herrenzimmer, in dem ein großer Flügel steht. Die Loewys sind keineswegs reich, aber ihre gutbürgerlichen Gepflogenheiten und die Musik wahren sie wie einen Goldschatz.

Musik

Esther muss jeden Tag Klavier spielen. Es ist frühmorgens, ihre Geschwister schlafen noch. Ihre Füße huschen über den Holzboden zum teuren Bechstein-Flügel, und ganz vorsichtig öffnet sie die Abdeckung. Ehrfürchtig schaut sie auf die Tasten und stellt sich vor, sie könnte so virtuos wie ihre Mutter spielen. Dafür muss man üben. Meistens macht es ihr Spaß. Mit ihrer Mutter setzt sie sich gerne an das Klavier, mit ihr lacht Esther die meiste Zeit. Frau Schneider, die Klavierlehrerin, ist nicht so nett. Zuvor hatten sie und Esthers Eltern auch schon versucht, ihren älteren Geschwistern das Klavierspielen beizubringen, mit wenig Erfolg, und weil sie mit Esther ihre letzte Chance haben, muss es diesmal gelingen.

Obenauf liegen die Partituren von Mozart und Verdi, nicht selten kommt es vor, dass Esther ein ganzes Notenheft an einem Tag durchspielt. Die Loewys laden ihren Freundeskreis zu Hauskonzerten ein, sogar bekanntere Musiker*innen kommen an einem Abend, um mit den Loewys zu musizieren, bis tief in die Nacht. Für Esther ist das aufregend, sonst ist sie nie so lange wach.

Eines Tages, Esther bekommt es zuerst kaum mit, stirbt ihr Großvater, der mit in der Familienwohnung lebte. Ein Jahr lang musiziert die Familie nicht, das ist jüdischer Brauch. Esther kann das nicht verstehen, denn ihr hilft die Musik bei der Trauer, macht sie glücklich. Irgendwann in diesem Jahr, als sie das Üben und die Hauskonzerte vermisst, überlegt sie, ob sie vielleicht Musikerin werden könnte.

Auch wenn es pathetisch klingt: Die Musik hat diese Familie erst zusammengebracht. 1913 lernte Margarethe ihren späteren Mann Rudolf in Berlin kennen. Als sie mit 16 die Schule abschloss, war es ihr größter Wunsch, ein Instrument zu lernen, also bezahlten ihre Eltern einen charmanten, jungen Klavierlehrer – Rudi. Der hatte kurz zuvor seine Abschlussprüfung am Berliner Konservatorium abgeschlossen. Aus dem Lernen wurde ein Kennenlernen. Das Berlin der Vorkriegszeit bot den beiden Frischverliebten Freiheit.

Lang anhalten konnte diese glückliche Zeit nicht. 1914 begann Deutschland den Großen Krieg, der später als Erster Weltkrieg bezeichnet wird. Im Pulverfass Europa ließ die Regierung des deutschen Kaiserreiches es drauf ankommen, mit seinen Nachbarländern einen verheerenden Krieg anzufangen, während die Rüstungsindustrie die deutschen Heerführer in ihren imperialen Absichten befeuerte. Rudolf wurde wenige Wochen nach Beginn eingezogen. Wie so viele andere seiner Generation war er euphorisiert in Erwartung des militärischen Einsatzes und kehrte keineswegs desillusioniert von der Front zurück, sondern als »Kriegsheld«. Seitdem prangt an seiner Brust das Eiserne Kreuz. Er fühlt sich als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft, die er im Schützengraben verteidigt hat.

In der Freizeit forschen Margarethe und er nach jiddischen Liedern. In den Antiquariaten der Stadt liegen wahre Schätze verborgen. Es sind Lieder, die kaum noch ein Mensch in Westeuropa zu singen weiß. Seit Esthers Geburt leitet Margarethe ihre Hauskonzerte, Rudolf zwei Chöre, die ihm sehr am Herzen liegen. Einmal pro Woche dirigiert er einen hundertköpfigen Arbeiterchor, die meisten Mitglieder sind nichtjüdisch und stehen politisch links. Sie mögen ihren Chorleiter. In seiner Gemeinde steht er einem gemischten Chor vor, der Liturgie und auch jiddische Folkloren singt.

Wenn Rudi in der Synagoge vorbetet, dann weinen die älteren Frauen. Weil sie so gerührt sind von seiner tragenden Stimme, die den Raum erfüllt. Esther und ihre Schwestern sitzen hinten und müssen schmunzeln. Die Musik nimmt eine zentrale Rolle im Gottesdienst ein, die Gemeinde hat sogar ein Harmonium. Für die Loewys ist sie deshalb ein zweites Zuhause. Gott ist da, wo die Musik ist.

Am 30. Januar 1933 wird Adolf Hitler zum Reichkanzler ernannt. Margarethe und Rudolf haben die Wahl haargenau beobachtet. Als sie am Zeitungsstand die Überschriften lesen, wird ihnen die Welt einen Moment lang unbegreiflich. 37,4 Prozent der Deutschen haben Hitler gewählt, weil sie auf einen Ausweg aus den wirtschaftlichen Krisenerfahrungen der letzten Jahre hoffen, weil völkisch-nationalistisches Denken Einheit und Stolz verspricht, weil Judenfeindlichkeit und die Sehnsucht nach einem Führer in Deutschland lange Traditionen haben. Hitlers Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, steht für gewaltvolle Reden, für vermeintliche Klarheit durch militärische Ordnung, für eine grelle Programmatik, in die Wähler*innen der unterschiedlichsten Schichten und Milieus ihre Erlösungsphantasien projizieren können, Arbeiter*innen, Angestellte oder auch die nationalistische Oberschicht. Die nationalkonservativen Politiker im Kabinett denken, dass sie Hitler durch eine Regierungsbeteiligung entzaubern können. Sie täuschen sich.[12]

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten schockiert die Loewys. Doch sie versuchen Ruhe zu bewahren. Esther ist noch zu klein, um die Auswirkungen dieser Wahl zu begreifen. Doch auch sie spürt den beginnenden Hass in den Blicken der anderen Menschen, beim Einkaufen mit Kätchen, beim Spielen mit ihren Geschwistern, bei ihren Mitschülerinnen auf der christlichen Volksschule in Saarbrücken. Sie stellen suggestive und beleidigende Fragen zu ihrem Judentum, die sie bei ihren Eltern aufschnappen.

Zuerst einmal scheinen die Loewys sicher zu sein, ihr Wohnort Saarbrücken gehört gar nicht zum Gebiet des auserkorenen »Dritten Reiches«. Nach dem Ersten Weltkrieg stellten die Siegermächte das Saargebiet 1919 mit dem Versailler Vertrag unter französische Verwaltung. Frankreich bekam als Reparationsleistung für die erlittenen Kriegsschäden das alleinige Recht, Bergbau zu betreiben.

Als Esther acht Monate alt war, demonstrierten 40.000 Einwohner*innen bei der Rheinischen Jahrtausendfeier gegen die als ungerecht empfundene Besatzung und für eine Zugehörigkeit des Saargebietes zum Deutschen Reich. Die Situation drohte zu eskalieren, und so sendete Paris die französische Armee in die Städte des Rheinlandes, in die wichtigen Industriezentren. Unter den Armeeangehörigen befanden sich Schwarze Soldaten aus den französischen Kolonien Marokko, Senegal und Algerien. Angestachelt von deutschnationaler Propaganda, Frankophobie und Rassismus setzte sich in der deutschsprachigen Bevölkerung der Ausdruck von der »Schwarzen Schmach« fest: Die Soldaten würden rauben und weiße Frauen vergewaltigen.

Diesen grassierenden Rassismus machen sich die Nationalsozialisten zunutze. Sie lancieren eine Propagandakampagne, die auf die vermeintliche »Schmach« aufbaut. Anfang des Jahres 1935 entscheidet ein Referendum mit 90,5 % der Stimmen für die Eingliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich. Sicherlich, diese Zahlen beruhen auf der emotional geführten Propaganda, aber die Zustimmung der Bevölkerung ist überwältigend. Hitler feiert die Eingliederung am 1. März nicht nur als großen Wahlerfolg, sondern auch als persönlichen Erfolg, der seinen Machtanspruch im ganzen Reich untermauern soll.

Mit der Machtübernahme der NSDAP werden die bestehenden Diskriminierungen in Gesetzestexte gegossen und von den Behörden wiederum in direkten Terror umgesetzt. 1935 laufen Planungen zur Zwangssterilisation »erbkranker« Menschen an, darunter auch der Kinder, die die französischen Kolonialsoldaten und weiße Frauen bekommen haben.[13]

Im Frühjahr des gleichen Jahres nehmen die Verfolgungen jüdischer Menschen im gesamten Reichsgebiet zu. Esther wird der Besuch der christlichen Volksschule verboten. Sie weint auf dem Nachhauseweg. Ihre Eltern haben die Nachricht vom Ausschluss bereits in der Zeitung lesen können und verweilen zwischen Schock und Abwarten. Es wird schon wieder besser werden, denken sie, Hitlers Herrschaft ist nur eine Phase in diesen turbulenten Zeiten. Sie klammern sich an diesen Gedanken.

Biografien erzählen

Kurzer Stopp. Ich erzähle hier aus Esthers Kindheit, berichte von privaten Dingen und mache mir Gedanken um Identifizierungen gesellschaftlicher Positionen. Aber: Sollte ich Esthers Geschichte erzählen? Darf ich für Esther sprechen? Ich bin nicht jüdisch, habe keine Widerstandkämpfer*innen in meiner Familie. Und immerhin war mein Opa in der Wehrmacht, an der Ostfront, an Erschießungen von Zivilist*innen beteiligt.

Als ich Esther meine Fragen am Telefon stelle, gibt sie mir eine ganz einfache Antwort, die sie immer wieder zitiert hat: »Ihr habt keine Schuld an dem, was passiert ist. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt.« Esther hat diesen Spruch aus dem Judentum adaptiert: Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt kaputt ist, aber es ist deine Aufgabe, daran mitzuarbeiten, dass sie ganz wird.

Ich will nicht naiv sein. Es wird immer Bereiche in Esthers Biografie geben, die ich weder aufschreiben noch nachvollziehen und schon gar nicht nachempfinden kann. Wahrscheinlich sind es sogar die meisten in ihrem Leben und es ist eine Berufskrankheit von Historiker*innen, etwas anderes zu denken.[14] Und im deutschen Diskurs um jüdisches Leben und Antisemitismus sind es in der Regel nichtjüdische Stimmen, die sprechen, das haben die Literaturwissenschaftlerin Judith Coffey und die Psychologin Vivien Laumann in ihrem Buch Gojnormativität gezeigt.[15]

Aber: Ich lebe im postnationalsozialistischen Deutschland und damit ist es zumindest meine individuelle Aufgabe, von der Geschichte des Nationalsozialismus zu wissen. Zumindest in Teilen. Diese Gewaltgeschichte vollständig zu begreifen oder gar eine universale Verantwortung aus ihr zu ziehen, übersteigt die Grenzen jedes Menschen. Genau dann helfen Biografien wie Esthers: Sie ermöglichen einen Zugang, sie geben dem millionenfachen Verbrechen eine greifbare Dimension. Auch nach dem Ende der Zeitzeuginnenschaft, wenn ihre Geschichten übrig bleiben. Zumindest ist das meine Hoffnung.

Repression und Isolation

1935. Esther besucht jetzt eine jüdische Schule und das Schuljahr ist noch nicht einmal vorbei. Das heißt, dass sie einen weiten Weg auf sich nehmen muss. Das heißt auch, dass sie von einem auf den anderen Tag ihre Freundinnen an der alten Schule verliert. Und sie muss sich mit dem Gefühl auseinandersetzen, von einer Gemeinschaft nicht mehr gewollt zu sein. Esthers Eltern versuchen ihr zu erklären, warum sie nun nicht mehr zu ihrer Schule gehen kann, aber natürlich scheitern sie. Was soll an der antisemitischen und rassistischen Logik des Nationalsozialismus auch begreifbar sein? Esther schmerzt, dass wohl die meisten ihrer christlichen Mitschülerinnen sie schnell wieder vergessen haben. Sie sind beschäftigt mit den ideologischen Unterweisungen des neuen Regimes.

An der jüdischen Schule ist ihr Vater Lehrer. Das nervt Esther, weil sie denkt, dass er sie im Unterricht benachteiligt. In den schöneren Schulstunden unterrichtet ein Anfang 20-jähriger gutaussehender Rabbi. Alle drei Loewy-Schwestern sind ein bisschen verknallt in ihn. Rabbi Lothar Rotschild hat gerade seine Ausbildung abgeschlossen und ist ein Freund der Familie. Nur ein paar Jahre später wird er Hunderten jüdischen Menschen zur Flucht verhelfen, schließlich selbst in der Schweiz überleben und nach dem Krieg zu einer Galionsfigur des liberal-religiösen Judentums werden. Wenn er freitagabends bei den Loewys zu Besuch ist und sie über die steigende Verfolgung reden, rezitiert der junge Rabbi die Sätze der Propheten am Esstisch.

Das Leben der Familie Loewy im »Dritten Reich« wird mit jedem Tag schwieriger. Die Zeitungen sind gespickt mit antisemitischen Ressentiments, eine Flut von neuen Bestimmungen und Gesetzen tritt in Kraft und das Ansehen in der Nachbarschaft schwindet zusehends. Freund*innen wenden sich ab. In der rassistischen Ordnung der »Volksgemeinschaft« finden die Loewys keinen Platz. In der Welt eines zehnjährigen Mädchens scheint das volle Ausmaß der beginnenden Verfolgung nur schwer greifbar, aber es hinterlässt tiefe Verletzungen.

Der vielleicht größte Verlust für die Loewys ist jedoch, Katharina entlassen zu müssen. »Arische« Menschen dürfen nicht mehr bei jüdischen Menschen arbeiten, eine weitere Regel unter Hunderten mehr. Das bedeutet nicht nur eine erhebliche Mehrbelastung für Margarethe als Mutter einer sechsköpfigen Familie. Katharina ist ein fester Bestandteil der Familie und nicht wegzudenken. Zwölf Jahre teilte sie ihr Leben mit den Loewys. Esther, die sie seit ihrer Geburt kennt, weint bei ihrem Auszug bitterlich.

Mit jeder neuen diskriminierenden Gesetzgebung, jeder weiteren antisemitischen Hetze, jedem Boykott verstärkt sich die Ausgrenzung jüdischer Familien aus der Gesellschaft. Es ist Anfang 1936, und die Loewys ziehen nach Ulm. Sie müssen. Die Gemeinde Saarbrücken wurde durch Verfolgung und Vertreibung ihrer Mitglieder zu klein, ein Oberkantor wird schlichtweg nicht mehr benötigt.

Esther steht vor ihrem neuen Zuhause, die Tür zur Hausnummer 8 in der Herdbruckerstraße ist groß und schwer. Für den Umzug interessiert sie sich nicht wirklich, sie zieht sich lieber ihre Rollschuhe an und fährt an das Ufer der Donau. Da ist der Boden schön glatt.

Esther geht jetzt in das Landschulheim Herrlingen. Als externe Schülerin ist es für sie noch schwieriger, einen neuen Freundeskreis aufzubauen, wieder von vorn anzufangen. Aber wenn Esther in einem gut ist, dann darin, Menschen kennenzulernen. Schnurstracks geht sie am ersten Tag auf eine Mädchengruppe zu und spricht sie an. Sie sei Esther und gerade hergezogen. Zusammen sitzen sie im Musikunterricht, spielen Theater oder zeichnen im Kunstkurs.

Das kulturelle Leben in Ulm blüht in diesen Jahren. Aber nicht dort, wo man es vielleicht erwartet, nicht in den Kinos, die Goebbels’ Propagandafilme zeigen, und auch nicht im Museum, das eine der größten Sammlungen moderner Kunst hatte und die dann 1937 als »entartet« beschlagnahmt wurde. Etwa jeden zweiten Abend organisieren die Synagoge, der Jüdische Kulturbund oder eine der jüdischen Schulen Veranstaltungen. Und dann steht nicht selten Esther auf der Bühne. In diesen Momenten ist sie Shirley Temple mit den großen Kulleraugen. Eigentlich ist Shirley Temple ein Kinderstar aus den USA. Aber wenn Esther singt und steppt, ist sie das Sweetheart des jüdischen Ulms.

Irgendwann muss auch das Landschulheim Herrlingen unter der Repression der nationalsozialistischen Behörden schließen. Esther und ihre Freundinnen werden in die jüdische Schule nach Ulm versetzt. Das passt ihr gar nicht. Weil ihr Vater dort nicht nur Lehrer, sondern gleich Direktor ist. Morgens steht sie auf und ist wütend, auf den Schulwechsel, darauf, dass sie nicht selbst entscheiden kann, wohin ihr Weg sie führt. Dickköpfig und selbstbewusst ist sie, aber jetzt fühlt sie sich ohnmächtig, Angst ist ihre ständige Begleiterin geworden. Die deutsche Gesellschaft ändert sich, sie folgt rassistischen Idealen und akzeptiert Verfolgung. Der Terror als politisches Instrument kommt auch in Esthers Alltag an.

Schon seit 1933 existiert polizeiliche Verfolgung, doch seitdem 1936 der gesamte Polizeiapparat in die Hände des Chefs der Schutzstaffel, kurz SS, Heinrich Himmler gelangte und dieser die Gestapo, die Geheime Staatspolizei, ausbaute, ist der Unterdrückungsapparat allgegenwärtig für jüdische Familien.[16] Wenig später nimmt sich Himmler der Konzentrationslager an, die außerhalb jeder juristischen Strafpraxis stehen. Sie demonstrieren die Macht des Regimes. Ihre institutionellen Vorläufer, insbesondere das KZ Dachau, sollten politisch Andersdenkende verunsichern und jedweder Widerstandskraft berauben. Die nationalsozialistische Regierung stützt sich dabei auf Artikel 48 der Notverordnung, der es ihnen erlaubt, Gesetze ohne Zustimmung des Parlaments zu erlassen.

Aus der völkisch-nationalistischen NSDAP, gewählt vom »deutschen Volke«, ist innerhalb weniger Jahre eine Partei geworden, die kaum mehr vom Staat zu trennen ist.

Mehr als 80 Jahre nachdem Esther am Ufer der Donau mit ihren Rollschuhen entlanggefahren ist, sitze ich in Ulm am Wasser. Die Sonne scheint, der Asphalt ist immer noch glatt. Ein paar Straßen weiter liegt die Herdbruckerstraße, auf dem Marktplatz davor hält die AfD an diesem Tag eine Kundgebung ab. An mir läuft ein Teilnehmer der Kundgebung vorbei, unter seinem Arm klemmt ein Pappschild, auf dem steht: »Wir sind das Volk«.

Was ist das eigentlich, »das Volk«? Der Historiker Michael Wildt beschreibt es als etwas, das so gar nicht existiert, denn es ist ja nicht deckungsgleich mit den Menschen, die in einem Land leben. Beim »Volk« handle es sich um ein Konstrukt, das über Abgrenzung funktioniere. Erst, wenn deutlich werde, wer nicht zum »Volk« dazugehöre, bilde sich eine klare Vorstellung vom »Volk« heraus.[17] Inklusion und Exklusion bedingen sich gegenseitig: »Wir« und »die Anderen«.

Es ist ein kurzer Weg bis zum »Wir« gegen »die Anderen«.

Zugehörigkeit wurde über die Kategorie »Rasse« bestimmt und Esther hatte die falsche. Für die Nationalsozialist*innen war eindeutig, wer Teil des »arischen Volkes« sein sollte und wer nicht. In der nationalsozialistischen Gesellschaft war für »die Anderen«, vor allem für Jüdinnen und Juden, kein Platz vorgesehen. Aber auch Sinti*zze und Rom*nja,[18] queere Menschen,[19] »Asoziale« und »Berufsverbrecher«, unter ihnen arme und obdachlose Menschen,[20] Zeugen Jehovas,[21] Menschen mit Behinderung,[22] Schwarze Menschen und People of Color[23] sowie politische Gegner*innen[24] wurden entrechtet, verfolgt und ermordet. Auch Zwangsarbeitende und Kriegsgefangene[25] wurden rassistisch herabgesetzt.

Sie alle schadeten nach der nationalsozialistischen Ideologie dem »Volkskörper«. Die Vision war eine homogene deutsche Gesellschaft, die sich an rassistischen und biopolitischen Merkmalen orientieren sollte. Und weil der Begriff »Gesellschaft« tief in der Tradition der bürgerlich-demokratischen Bewegungen steht, wählten sie die »Volksgemeinschaft«.

Ich höre die Rufe der Gegendemonstrant*innen. Die AfD bezieht sich nicht direkt auf die »Volksgemeinschaft«, aber auf »das Volk«, dessen ultimativen Willen nur sie durchsetzen könne. Die rechtsextreme Partei ist gegen das »Establishment«, gegen Geflüchtete, gegen alle, die nicht zu »ihrem« Deutschland dazugehören – plärrende Parolen, die dennoch eine starke Wirkung entfalten können. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2023 zeigt, dass 30 Prozent der Befragten der Aussage zustimmen »Die regierenden Parteien betrügen das Volk.«[26] Die AfD hat sich seit ihrer Gründung immer weiter radikalisiert, doch die Ursprünge ihres völkischen und rassistischen Nationalismus waren 2013 schon vorhanden.[27]

Der Rassismus und der Antisemitismus der AfD sind verschlagener, aber keineswegs weniger gefährlich. Rechtsextreme Publizist*innen nennen das »Ethnopluralismus« und wollen damit die vermeintlichen kulturellen Unterschiedlichkeiten »der Völker« betonen. Deshalb sei Deutschland gut beraten, seine eigene, die »deutsche Identität« zu wahren. Und wieder frage ich mich: Was soll das sein? Ich bin kurz davor, dem Demonstranten mit dem Schild hinterherzulaufen und ihn zu fragen, lasse es dann aber. Ich kann mir seine Antwort denken.

Nein, die AfD ist nicht die NSDAP, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber die AfD schaut auf langlebige Traditionen völkisch-nationalistischen Denkens in Deutschland zurück und vieles erinnert an die nationalsozialistische Partei. Das hat übrigens sogar der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel festgestellt.[28]

Patriotismus und Zionismus

Es ist Herbst 1936, heute ist Fototermin bei den Loewys. Alle Familienmitglieder sind schick angezogen, es herrscht angespannte Ruhe, denn jede verwackelte Aufnahme kostet teures Geld. Rudi ist jetzt Herr Rudolf Loewy, für sein Porträt gibt er sich große Mühe, staatsmännisch in die Ferne zu gucken, das hat er sich bei den Politikern des Reichstags abgeguckt. Angestrengt versucht er seine rechte Hand mit der linken verdeckt zu halten. Im Ersten Weltkrieg traf ihn eine Handgranate, zwei Finger sind seitdem nur noch Stümpfe. Der Rest seiner Hand sieht zertrümmert aus. Selbst den Ehering trägt er an der linken Hand.

Im Lazarett bat Rudolf den operierenden Arzt, der mehr Metzger als Chirurg war, seine Hand nicht zu amputieren, er brauche sie noch zum Klavierspielen und tatsächlich, die allermeisten Stücke spielt er trotz der Einschränkung weiterhin vortrefflich. Er schämt sich für seine Verletzung, trägt aber mit Stolz das ihm dafür verliehene Eiserne Kreuz. An den Kriegseinsatz erinnert er sich gerne, es erfüllt ihn mit Stolz, für das Kaiserreich gedient zu haben. Vaterlandsliebe – das ist für Rudolf ein Bekenntnis zur Demokratie. In ihr sieht der Sozialdemokrat den Garanten, als Jude ein gleichberechtigtes Leben führen zu können.

Esthers Schwester Tosca kümmert Rudolfs Vaterlandsliebe recht wenig. Was für ein Irrweg, denkt sie sich. Wieder und wieder streiten die beiden. Tosca engagiert sich in einer sozialistisch-zionistischen Jugendgruppe, die die Ausreise nach Palästina bewirbt. Sie hat einen ganz eigenen Kopf, in ihr lebt das Selbstbewusstsein der emanzipierten Frauen der 1920er Jahre fort. Das Judentum habe noch nie eine Zukunft in diesem Land gehabt. Die sozialdemokratische Einstellung ihrer Eltern kann Tosca nicht verstehen. Für sie gleicht das bürgerliche Leben einem Versteck, sie sehnt sich mit jugendlichem Eifer nach einer zionistischen, sozialistischen Gesellschaft, nach einem sicheren Ort. Wer sollte ihr das verübeln können?

Esther steht im Türrahmen, sie hört dem Streit zwischen der Schwester und dem Vater zu und versteht nicht viel. Doch von jetzt an sind die Koordinaten des jüdisch-deutschen Lebens in ihr verankert. Ist es die Synthese von Deutschtum und Judentum, die nicht nur Akzeptanz verspricht, sondern vielleicht auch Überleben bedeutet? Oder brauchen jüdische Menschen einen eigenen Staat? Gelingt das säkuläre oder das religiöse Leben besser in der Diaspora? Wo liegt Palästina überhaupt? Ziemlich große Fragen für ein elfjähriges Mädchen.

Für Rudolf sind diese Fragen geklärt. Er sieht den Fronteinsatz als seine Pflicht, als etwas, das ihn zu einem Mann und einem vollwertigen Mitglied der Gesellschaft macht. Die Versprechen der »Assimilierung« oder einer symbiotischen Gesellschaft aus jüdischen und nichtjüdischen Deutschen sind stark und doch trügerisch, weil der Antisemitismus stärker ist.[29]

Die Anerkennung für seinen Einsatz im Weltkrieg wird Rudolf von der Obersten Heeresleitung abgesprochen, sie erfindet die Legende vom »Dolchstoß«: »Die Juden« und Linke hätten die im Feld angeblich unbesiegten Truppen des deutschen Kaiserreichs zu Fall gebracht. Dabei ist es die Heeresleitung, die ehemaligen Kriegsteilnehmern wie Rudolf in den Rücken fällt. Rudolf hält auch nach der Machtübernahme Hitlers an seiner soldatischen Ehre fest, während in der Wehrmacht die »Dolchstoßlegende« zum ideologischen Grundstein wird. Es ist schwer, in so einer Gesellschaft zu einem selbstbestimmten Ich zu kommen.

Fast jeden Tag erreichen die Loewys neue Vorschriften, deren gewaltvolle Umsetzung ihr Leben einschränkt. Eine Zukunft in Deutschland scheint kaum mehr möglich. Aber fliehen? Wie? Und wohin? Flucht beinhaltet immer auch den Neuanfang und das potenzielle Scheitern dort, wo man sich ein besseres Leben erhofft. Für Margarethe und Rudolf würde sich die Flucht nach Aufgeben anfühlen. Deutschland ist doch immer noch ihr Zuhause.