7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Michael Weyand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Waldemar Bock genießt seinen Urlaub. Der Hauptkommissar, von allen nur Walde genannt, ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Zwischen Windelwechseln und dem Versuch, Eifersüchteleien seiner vierjährigen Tochter Annika gegenüber der kleinen Schwester Mathilda zu beschwichtigen, informiert ihn seine Kollegin Gabi über einen neuen Fall. Am Moselufer ist ein Auto verbrannt und anschließend in die Mosel gerollt. Weil die Kollegen von der Wasserschutzpolizei eine Leiche im Laderaum des Lieferwagens entdecken, wird die Mordkommission eingeschaltet. Kaum beginnt das Team mit seinen Ermittlungen, gerät Waldes Kollege Grabbe selbst in höchste Gefahr.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 220

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

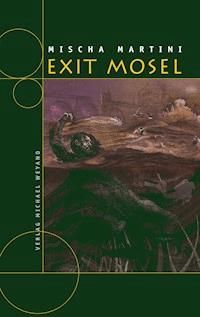

Verlag Michael Weyand

Mischa Martini

Exit MOSEL

*

© Verlag Michael Weyand GmbH, Friedlandstr. 4, 54293 Trier, www.weyand.de, [email protected]

www.mischa-martini.de

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dank für Lektorat und Anregungen:

Gabriele Belker, Dr. Hans-Joachim Kann, Dr. Christian Kraler,

Bernhard Seibel, Michael Schönhofen, Peter Vollmer, Anna Lena Weyand

Satz: Verlag Michael Weyand GmbH, Trier

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Titel: Bob, Trier

ISBN 978-3-942 429-35-1

1. Auflage Oktober 2010

*

Personen und Handlungen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit Verhaltensweisen von Menschen an der Mosel und anderswo sind zufällig, mitunter unvermeidlich.

*

In Erinnerung an meine Schwester Monika

Trier, Innenstadt

*

Montagabend

Sein Kopf pendelte hin und her, als hinge er nur noch an einem Faden. Mit großer Mühe befreite er sich aus dem Kokon der Ohnmacht. Seine Augen sahen nur Dunkelheit. Durch die Wattewelt drang ein auf- und abschwellendes Motorengeräusch. Etwas stieß hart gegen seine Stirn. Er wollte seine Hand zu der schmerzenden Stelle führen, aber sie nahm den Befehl nicht entgegen. Sein Kopf rollte zur anderen Seite.

Nun zeichneten sich über ihm schwach die Konturen eines Fensters ab. Draußen huschte etwas wie der Reisigbesen einer Hexe vorbei. Er versuchte seinen Blick zu fokussieren. Aber es blieb nur das Grauschwarz, das wieder verschwand, als sein Körper durchgerüttelt wurde und sein Gesicht sich wieder der dunklen Seite zuwandte.

Es musste ein Feldweg sein, über den der Wagen mit ihm holperte. Seine Augenlider senkten sich. Er zog sich wieder in den Kokon zurück.

Als er zu sich kam, wusste er nicht, ob Sekunden oder Stunden vergangen waren. Im Schein der Innenleuchte erkannte er die Rückwand von Autositzen und eine kleine schwarze Plastikbox. Es war ein Verbandskasten, der ihm vorhin gegen den Kopf gestoßen war. Der Motor verstummte, die Handbremse wurde gezogen. Er versuchte, den Kopf zur Scheibe zu wenden. Seine Augenlider fielen schwer wie die Falltore einer Burg herunter. War das tiefe Brummen nur in seinem Kopf oder kam es von draußen? Er trudelte in einen freien Fall. Statt wie gewohnt aus dem oft durchlebten Albtraum aufzuwachen, glitt er wieder zurück in die Ohnmacht.

Er hörte, wie eine Tür zugeschlagen wurde. Sein Kopf fühlte sich immer noch an, als wäre sein Gehirn in nasse Watte gepackt. Ein Schemen war draußen am Fenster. Das gleichmäßige Dröhnen wurde lauter. Wieder fielen seine Augen zu. Etwas platschte auf das Autodach. Durch die geschlossenen Augenlider nahm er einen Blitz wahr.

Er öffnete die Augen. Die Helligkeit hielt an. Es roch nach Rauch. Sofort folgte die Hitze. Hatte ein Blitz den Wagen getroffen? Flammen breiteten sich prasselnd aus. Über ihm knackte das Fenster und zeigte das milchige Muster einer Eisfläche im Winter, die unter einem Wagemutigen splittert. Die Scheibe zerbarst und aus der Feuerwand dahinter züngelten neugierige Flammen erst zaghaft herein, um sich dann umso gieriger über die Deckenverkleidung herzumachen.

Er hatte mit dem Geschehen um ihn herum nichts zu tun, spürte keine Angst. Als sein Atmen einen Hustenreiz auslöste, wollte er wieder in den Kokon zurück. Eine Feuerwolke sammelte sich unter dem Dach. Der Rauch schmeckte nach brennendem Kunststoff. Er versuchte sich wegzukrümmen. Wieder setzte der freie Fall ein. Er sah zu, wie sein Körper ins Bodenlose stürzte, bis er sich im Unendlichen verlor.

Der Frachter pflügte durch die schwarze Flussmitte. Im Radio lief das übliche Einheitsgedudel, unterbrochen von Verkehrsdurchsagen über Störungen auf Straßen in Holland, die ihn nicht im Geringsten betrafen.

Links von ihm leuchteten die Lichter des Trierer Hafens auf. Blau und weiß spiegelte sich das Licht der angestrahlten Kranausleger im Wasser. Dahinter stieg Rauch aus den Schloten des Stahlwerks in den grauschwarzen Himmel. Der Mann am Steuer drehte den Kopf, um zu schauen, ob er einen Kahn erkannte, der nebenan im Hafenbecken vor Anker lag. War das, was da hinten schlapp am Bug des Tankschiffs baumelte, eine holländische Flagge? Er konnte sie auf die Entfernung nicht erkennen und musste den Blick wieder geradeaus auf den dunklen Fluss und die dunkelgrünen Linien des Radarschirmes richten. Das Gerät war so fein eingestellt, dass es jedes Hindernis ab der Größe einer Ente zeigte. Es hatte etwas gedauert, bis er Vertrauen zu der Kiste gefasst hatte. Inzwischen fuhr er damit genau so gut und unbesorgt, als wäre er tagsüber unterwegs.

Nebenan teilte eine Insel den Fluss. Im Scheinwerferlicht richteten die Bäume ihre kahlen Äste auf wie Kopfhaare, die unter elektrischer Spannung abstanden. Darunter hielten vereinzelte Hecken noch ihr trockenes Blattwerk fest. Ursprünglich hatte er oberhalb der Staustufe Feyen anlegen wollen, sich dann aber noch munter genug gefühlt, bis Detzem weiterzufahren, wo er sich noch durchschleusen lassen würde. In der Nacht gab es keine langen Wartezeiten, und er konnte viel Zeit sparen. Über die taunassen Planken des Laderaums huschten die Reflektionen der Scheinwerfer von den hoch oben über die Moselbrücke fahrenden Wagen. Hier standen keine Pfeiler, die dem Frachter gefährlich werden konnten. Der letzte Zipfel der Insel huschte vorbei, und der Fluss öffnete sich in komfortabler Breite. Ein Feuerschein auf der rechten Seite erregte seine Aufmerksamkeit. Die Insel hatte den Blick dorthin versperrt. Es brannte unter der Brücke. Zu groß für ein Lagerfeuer. Er nahm das Fernglas. Der Kahn war schnell, sodass der Mann am Steuer sich um mehr als neunzig Grad drehen musste, um die Konturen eines Autos zu erkennen, das dort lichterloh brannte. Dichter Qualm stieg auf, vermischte sich mit der Dunkelheit.

Kaum hatte er die 110 ins Handy getippt, meldete sich die Polizei. Während er etwas von einem Unfall unter der Moselbrücke beim Trierer Hafen berichtete, drehte er das Radio leiser. Eine Stimme im Telefon forderte ihn auf, sich einen Augenblick zu gedulden. Erst als diese Bitte im gleichen Tonfall wiederholt wurde, bemerkte er, dass er weiterverbunden wurde und in eine Warteschleife geraten war. Um einen weiteren Blick auf das brennende Fahrzeug zu werfen, musste er sich inzwischen in dem rundum verglasten Steuerhaus um einhundertachtzig Grad drehen. Er schaltete vom Autopiloten auf Handbetrieb und lenkte den Kahn näher zum rechten Ufer, um länger zur Brandstelle sehen zu können.

Eine modulationsarme männliche Stimme fragte nach seinem Anliegen.

»Hier brennt es unter der Moselbrücke beim Hafen.«

»Ehranger Seite oder Kenner Seite?«, kam die Gegenfrage.

»Rechts, moselabwärts rechts.«

»Also Kenn?«

Während die Brandstelle aus seinem Sichtfeld geriet, nickte der Schiffsführer und schaltete zurück auf Autopilot.

»Was denn nun?«, klang es aus dem Hörer.

»Ja, Kenner Seite.«

»Wie viele Fahrzeuge sind an dem Unfall beteiligt?«

»Das weiß ich nicht.«

»Gibt es Verletzte?«

»Ich sehe nur ein Auto brennen, vielmehr, jetzt sehe ich es nicht mehr.«

»Sagen Sie mir bitte Ihren Namen?«

»Rijs von der Christin, so heißt mein Boot.«

»R E I S, Christian.«

»Nein, R I J S«, buchstabierte der Schiffsführer. »Ich komme aus Holland und fahre auf der Mosel, mein Schiff heißt Christin.«

Das Radar zeigte Hindernisse in Fahrtrichtung. Rijs legte das Handy ab und folgte mit dem Fernglas dem Scheinwerfer, den er über den Bug auf den dunklen Fluss richtete. Die Fahrrinne schien frei zu sein. Als er wieder auf das Radar schaute, hatte sich auch dort das Hindernis als Störmeldung erwiesen.

Durch die Gereiztheit, die mit dem Hallo aus dem Hörer klang, hatte die Stimme eine menschliche Attitüde angenommen. Als sich Rijs zurückmeldete und sich wegen der Unterbrechung entschuldigte, war bereits wieder der teilnahmslose Ton zurückgekehrt, mit der Nachfrage, ob es Verletzte gäbe. Als Rijs weder diese noch die folgende Frage nach der Anzahl der beteiligten Fahrzeuge beantworten konnte, wurde das Gespräch ohne Dank oder sonstige Höflichkeitsfloskeln beendet.

Der Streifenwagen schaukelte heftig, als er von der verschlammten Teerstraße auf den unbefestigten Weg des Kiesgrubengeländes mit den tiefen Fahrrinnen gesteuert wurde. Caroline Beck, Polizeiobermeisterin von der Polizeiinspektion Schweich, beugte sich ein wenig nach links in Richtung ihres Kollegen, um wieder aufrecht zu sitzen, als die Reifen in die rechte Fahrspur gerieten. Der Fahrer versuchte erst gar nicht, wieder herauszulenken. Unter der Moselbrücke leuchteten gelbe Linien vor einem Feuerwehrwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Dort hatten sich Feuerwehrleute einer Freiwilligen Feuerwehr versammelt, wie auf der Jacke eines mit dem Rücken zu ihnen stehenden Mannes in Jeans zu erkennen war. In der Eile hatte er wohl nur die Einsatzjacke und den Helm gefunden.

Ihr Kollege fummelte am Funkgerät, während Caroline die Tür öffnete, den blonden Zopf nach hinten warf und die Dienstmütze aufsetzte. Die Männer schauten zu ihr herüber. Sie verkniff es sich, ihnen ‚Wo brennt’s denn?’ entgegen zu rufen.

Im Schein der Lichter ihres Wagens sah sie in angespannte Gesichter. Vermutlich waren die meisten aus dem Schlaf gerissen worden.

»Es ist nicht mehr da!« Ein kleiner Mann wies auf ein dunkles Rechteck mit qualmendem Schutt. Ob es sich um verkohlten Bewuchs oder Drähte handelte, konnte sie nicht erkennen. Sie meinte, darin die ehemalige Position der Räder auszumachen.

»Das Auto ist weg?«, fragte Caroline.

»Ist weg«, wiederholte der Mann. Er trug eine Brille, sein Mund blieb offen und der Arm ausgestreckt. Aus dem Ärmel seiner zu großen Jacke ragte keine Hand. Die Stablampen seiner Kollegen leuchteten über die Brandstelle hinaus. In Richtung des Wassers war das niedrige Unkraut platt und angesengt.

»Ich leite den Einsatz.« Der kleine Mann hielt kurz inne, als wolle er seine Worte auf sie wirken lassen. »Ich hab’ alles an die Leitstelle weitergegeben. Die schicken Taucher und so.«

Sie verkniff es sich, sein ‚und so’ zu kommentieren. »Halter, Fahrer, Zeugen, sonstige Personen?«

Er schüttelte den Kopf, wobei er kurz die Lippen zusammenpresste und dann den Mund wieder offen stehen ließ. Von der Seite fiel ihr sein starker Überbiss auf.

»Was haben Sie damit vor?« Sie wies auf den hellen Sack, den einer der Feuerwehrleute herbeischleppte.

»Stoffe binden.« Er hielt den Lichtstrahl auf eine nass glänzende Stelle neben dem dunklen Rechteck.

»Ich weiß nicht, ob wir später die Brandstelle untersuchen lassen müssen.«

»Wir müssen das Öl binden, bevor es ins Wasser gelangen kann.«

»Das scheint mir keine Bedrohung für die Mosel darzustellen.«

»Ein Tropfen genügt, um tausend Liter Trinkwasser zu verschmutzen«, schnarrte der Mann, als befände er sich in einer mündlichen Prüfung. Eine kleine Faust mit einem abgewinkelten Zeigefinger schnellte aus dem dunklen Jackenärmel in die Höhe.

»Aha.« Sie wusste selbst nicht, ob diese Bemerkung das Vorhandensein einer Hand oder seine fachliche Ausführung kommentierte.

Eine Autotür schlug zu. Ihr Kollege war ausgestiegen und kam nun gemächlichen Schrittes auf sie zu.

»Der Wagen ist in …«

»Hat man mir schon gesagt«, unterbrach er sie. »Können wir wieder los?«

»Wir sollten mal gucken, ob hier noch jemand ist.«

»Meinst du?«

»Das Auto ist doch nicht von selbst hierher gekommen.«

Der nah am Wasser entlang führende Pfad war aufgeweicht. Während ihr Kollege flussabwärts unterwegs war, tastete sich Caroline in der entgegengesetzten Richtung am Gebüsch entlang ins Dunkle. Über ihr brummte ein beschleunigender Lastwagen über die Moselbrücke in Richtung Luxemburg. Die glänzenden Äste der Büsche schienen im Licht ihrer Taschenlampe, als seien sie von einem winzigen Geflecht überzogen. Dazwischen hingen Fetzen, die ein Hochwasser zurückgelassen hatte. Caroline leuchtete vor sich auf den Weg und spürte einen Hauch im Nacken. Als sie stehen blieb und sich umschaute, war da nichts. Obwohl ihr kalt war, öffnete sie die Jacke und legte eine Hand auf das Pistolenhalfter, um es notfalls blitzschnell aufreißen zu können. Als ihr rechter Fuß an einer Erhebung hängen blieb, griff die freie Hand reflexartig ins Gebüsch. Den Schmerz spürte sie erst einige Sekunden später, als sich die hart von vorn wehende Windbö gelegt hatte. Im Licht der Lampe sah sie in der Innenfläche ihrer rechten Hand kleine Stacheln aus der braunen Schmiere aufragen. Der Pfad führte aus dem Gebüsch hinaus zum Wasser bis auf einen kleinen Damm, der auf der Insel endete. Caroline passierte ein Schild, das irgendetwas verbot. Von der Oberfläche des Wassers stiegen Dampfwölkchen, als wäre es kurz vor dem Sieden. Durch den Bewuchs der Insel blitzten Lichter des dahinter liegenden Hafens. Rauschen von Wasser war zu hören. Nach ein paar Schritten erreichte sie einen wenige Meter breiten Durchstich im Damm, durch den sich das Wasser hindurchdrängte. Sie bückte sich und zog die rechte Hand durchs Wasser. Im Lampenschein waren nur noch die Stacheln und winzige Blutrinnsale zu sehen. Die Lampe zwischen Kinn und Schulter geklemmt, pickte Caroline mit den Fingernägeln die Stacheln aus der Haut. Sie wischte die Hand an der Uniformhose ab und schaute noch einmal auf den Durchstich im Damm. Hier konnte niemand hinüberwaten. Dafür war die Strömung selbst in diesem ruhigeren Seitenarm des Flusses zu stark.

Als sie an den Brandort unter der Brücke zurückkehrte, war der Tauchtrupp der Trierer Berufsfeuerwehr bereits dabei, ein Boot von einem Anhänger zu laden.

»Und, gibt’s was?«, fragte sie ihren Kollegen, der rauchend neben dem Streifenwagen stand.

»Derjenige, der den Wagen abgefackelt hat, ist wohl längst über alle Berge. Ich bin gespannt, was die da unten finden.« Er deutete auf die in Neoprenanzüge gekleideten Männer, die sich gegenseitig Geschirre anlegten, an denen Seile befestigt waren.

»Wo sind die Feuerwehrleute?«

»Wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte einer von denen den Brandschutt weggekehrt«, berichtete er.

»Ich fand den Vortrag des Wehrführers etwas schräg.«

»Vielleicht wollte er, wenn schon keine Heldentaten vollbracht werden konnten, wenigstens mit seinem Wissen über die Bestimmungen glänzen.«

»In diesem Punkt unterscheiden sich die Feuerwehrleute kaum von Polizisten.«

Ihre Fingernägel bekamen einen abgebrochenen Stachel im Daumenballen zu fassen. Sie knöpfte ihre Jacke zu und freute sich auf die Heizung im Auto.

Wenn nichts Weiteres mehr anliegen würde, konnte sie den Rest der Nacht damit verbringen, den Papierkram zu erledigen. Es hatte sich nicht viel ereignet. Zwei unspektakuläre Unfälle, ein versuchter Einbruch in einen Getränkevertrieb, eine Anzeige, häusliche Gewalt betreffend, die sich als verbaler Disput herausgestellt hatte, und die Brandgeschichte von vorhin.

Hinter den Fenstern war noch tiefe Nacht. Mathilda schien zu schlafen. Walde hörte ihren schnellen Atem aus dem Stubenwagen neben sich. Doris war gleich nach dem Stillen wieder eingeschlafen. Er hatte das Baby aus dem Bettchen zu Doris gehievt und es dann wieder zurück in den Stubenwagen verfrachtet. Das hatte er schon damals bei Annika, seiner ersten Tochter, getan. Annika war nun vier Jahre alt und schlief nachts längst durch. Ihre fünf Wochen alte Schwester Mathilda bekam alle drei Stunden die Brust und wurde danach häufig von Bauchschmerzen geplagt. Walde und Doris wechselten sich dabei ab, Mathilda in einer für ihr kleines Bäuchlein entspannenden Haltung durch die Wohnung zu tragen. Seit einer Woche hatte Walde Urlaub, um Doris nachts, abgesehen von den Stillzeiten, zu entlasten. Heute Nacht hatte Mathilda wieder große Schwierigkeiten mit ihrer Verdauung. Walde hatte das laut klagende Kind auf langen Rundwegen durch die Wohnung getragen, ihr zugeflüstert, sie im Rhythmus gewiegt, ihr leise vorgesungen, ihr die Windel gewechselt und sie vorsichtig auf ihr Schaffell gelegt, als die Beschwerden nachließen und sie erschöpft eingeschlafen war. Wenige Sekunden später schlief auch Walde wie auf Knopfdruck ein. Die Zeit war viel zu kostbar, um sich noch um irgendwas Gedanken zu machen. Und da ihn nichts Berufliches beschäftigte, schlief er bereits beim Hinlegen ein, noch bevor sein Kopf das Kissen richtig berührt hatte.

Dienstag

Ein leichter Druck auf seinen Rücken ließ Walde aufwachen. Hinter den Vorhängen war die Dämmerung zu ahnen. Doris’ Hinterkopf zeichnete sich dunkel auf dem Kissen ab. Wenn er seinen Atem anhielt, konnte er den des Babys hören.

Behutsam drehte er sich um und schaute in zwei ganz nahe grüne Augen. Seine große Tochter Annika hatte sich in sein Bett geschlichen. Er legte einen Zeigefinger auf seine Lippen, und sie verließen ganz leise das Bett.

Beim Frühstück zupfte Walde den Lokalteil aus der Zeitung. Bei einem Gauklerschwimmen sollte eine Lebensrettung stattfinden. Erst auf den zweiten Blick erkannte er, dass es sich um ein Glaukosschwimmen in der Mosel handelte, aber auch damit konnte er wenig anfangen.

Während er weitere Meldungen überflog, sah er, wie Annika mit einem grünen Stift die Kästchen des Kreuzworträtsels ausmalte. Am Rand klebte ein Klecks Erdbeermarmelade, der ihr vom Brot geglitten war. Er dachte an die Linkshänder, die manchmal nach stundenlangen Verhören ihre Aussagen unterschrieben, dabei das Blatt auffällig schräg hielten oder nach dem Ansetzen des Stifts zögerten, als könnten sie überhaupt nicht schreiben, und dann, wenn er nur mehr zwei Kreuze erwartete, mit festem Strich schwer leserliche Namen kritzelten. Annikas Malbewegungen wirkten dagegen ziemlich locker.

Er legte die Zeitung zur Seite. »Kommst du nachher mit, dann bringe ich dich in den Kindergarten?«

Sie war nicht mehr dort gewesen, seit Doris mit dem Schwesterchen aus dem Krankenhaus gekommen war.

Nur das Kritzeln von Annikas Stift war zu hören.

»Die warten dort schon so lange auf dich. Hmh?«

Sie reagierte nicht.

»Kommst du mit?«

»Weiß nicht«, antwortete sie leise.

»Dann kannst du nachher Mathilda erzählen, was im Kindergarten los war.«

»Da ist es doch langweilig.« Sie zog das letzte Wort in die Länge.

»Ist es denn hier spannender?«

Nebenan weinte das Baby.

»Weißt du was? Wenn du in den Kindergarten gehst, also, dann machen wir eine Bootstour über die Mosel.«

»Auf die andere Seite?«

»Nein, eine richtige Tour mit dem Boot nach Pfalzel und wieder zurück.«

Der Stift in ihrer Hand war zum Stillstand gekommen.

»Also, wenn du eine Woche gegangen bist, also fünf Mal, das ist genauso viel wie du Finger an einer Hand hast, dann fahren wir mit dem Boot.«

Nebenan hatte das Weinen aufgehört.

Annika rutschte von ihrem Stuhl und kam mit erhobener Hand zu ihm. »So viel Mal?«

»Genau«, er hob sie auf sein Bein und zupfte an ihrer Daumenspitze. »Das ist der Daumen. Der schüttelt die Pflaumen.« Er wechselte von Finger zu Finger. »Der hebt sie auf. Der trägt sie nach Haus. Und der isst sie alle, alle auf!« Den kleinen Finger schüttelte er besonders gründlich, während sie gluckste. »Ich kann schon bis über hundert zählen.«

Kaum hatten sie eine Stunde später den Kindergarten betreten, ließ Annika seine Hand los und stürmte, ohne sich damit aufzuhalten, ihre Jacke an die Garderobe zu hängen oder ihm Tschüss zu sagen, um die Ecke in Richtung der Bärenhöhle, ihres Gruppenraums. Einen Augenblick blieb er in dem leeren Flur stehen und lauschte dem Gesang hinter einer der bunten Türen. Eigentlich hatte er erwartet, noch eine Zeitlang hier bleiben zu müssen. Zögernd verließ er das Haus und wendete sich der Fußgängerzone zu.

Im Polizeipräsidium war Grabbe ans Fenster seines Büros getreten, weil schon seit einer Weile ein Martinshorn zu hören war. Unten im Hof umringte eine Gruppe Kinder einen Streifenwagen, an dem alle Türen offen standen.

Auf seinem Schreibtisch klingelte das Telefon.

»Wir haben das Auto gefunden«, klang es aus dem Hörer, noch bevor Grabbe sich melden konnte. Er kannte die Stimme des Anrufers, wusste sie aber nicht sofort zuzuordnen. Das Motorgeräusch im Hintergrund ließ vermuten, dass der Mann von unterwegs anrief.

»Wo?«, fragte Grabbe.

»Ist Walde da?«, kam die Gegenfrage.

Im gleichen Moment, in dem Grabbe auf die Nummer im Display seines Apparates sah, erkannte er auch wieder die Stimme von Stadler von der Wasserschutzpolizei. »Der hat Urlaub.«

»Und Gabi?«

Grabbe gab den Hörer an seine Kollegin Gabi weiter und flüsterte ihr dabei zu, wer sich in der Leitung befand.

»Hallo Günther.«

»Hallo Gabi, wie geht’s?«

»Frag’ mich nicht! Was gibt’s?«

»Wie gesagt, wir haben es gefunden.«

»Was?«

»Das Auto, also nicht direkt wir, die Taucher von der Feuerwehr haben es entdeckt.«

Gabi schnaufte. Das konnte sie am frühen Morgen besonders gut leiden, wenn einer sein Gespräch mit einem kryptischen ‚wie gesagt’ begann und noch gar nichts gesagt hatte. »Ich vermisse kein Auto.«

»Das heute Nacht unter der Brücke bei Kenn gebrannt hat und dann in die Mosel geraten ist. Das kannst du ja wahrscheinlich auch nicht wissen. Ich drücke mich nicht ganz so klar aus, weil, ich hab’ heute Nacht kaum geschlafen.«

Am liebsten hätte sie gesagt, ich auch nicht, aber sie bekam gerade noch die Kurve. »Und, was ist damit?«

»Wir können es in zwei, drei Stunden heben.«

»Und was habe ich damit zu tun?«

»Wie gesagt, im Kofferraum …«

»Günther!« Gabi platzte der Kragen. »Vom Kofferraum hast du mir noch gar nichts gesagt!«

»Es ist ja auch nicht unbedingt der Kofferraum, man könnte bei einem Kangoo mit umgeklappter Rückbank auch von Laderaum sprechen.«

»Hallo?«, rief sie in den Hörer und stützte dabei den Kopf in die Hand. »Was redest du da? Hast du getrunken?«

»Das hätte ich vielleicht besser getan.«

»Warum?« Gabi hielt sich reflexartig eine Hand über Mund und Nase und hauchte hinein. Sie roch zwar nichts, schob sich aber vorsichtshalber ein weiteres Drops in den Mund.

»Da ist eine Leiche drin, sagen die Taucher.«

»Unfall?«

»Wie gesagt, das solltest du dir besser selbst ansehen. Der Prahm zum Bergen ist unterwegs. Am besten, du kommst um elf zum Anlegesteg am Wasser- und Schifffahrtsamt, dann nehmen wir dich mit.«

»Schöne Scheiße«, seufzte Gabi und zog eine Packung Zigaretten aus ihrer Handtasche. Das empörte Räuspern ihres Kollegen Grabbe ignorierend, steckte sie die Zigaretten wieder ein. Im ganzen Haus herrschte Rauchverbot, und im Hof war es ihr zu kalt. Und außerdem war ihr schlecht.

Auf den Straßen der Fußgängerzone war es noch morgendlich ruhig. Spätestens in einem Monat würde der Weihnachtstrubel losgehen. Vor einer Buchhandlung stapelten sich auf den Tischen billige Bücher. Walde fröstelte. Er wechselte auf die andere Straßenseite und betrat ein Kaufhaus. Auf der Rolltreppe überlegte er, ob er Socken kaufen sollte, und landete dann doch oben in der Musikabteilung, wo er zwischen den Regalen mit Jazz-CDs hindurchschlenderte, ohne stehen zu bleiben. Wieder auf der Straße, knöpfte er seine Jacke zu. Auf dem Hauptmarkt wurde auf einer Schiefertafel vor der Gerüchteküche ‚Frischer Federweißer’ angeboten. Im Vorbeigehen schaute Walde durch die Fens-ter in das Lokal, wo sein Freund Uli bereits fleißig hinter der Theke wuselte.

Walde bog in die Fleischstraße ein. Er fühlte sich nicht, als habe er Urlaub. Er bewegte sich weder wie ein Tourist, der im Museumsgang durch die Stadt schlenderte, noch wie ein Einheimischer, der zielbewussten Schrittes unterwegs war. Mitten in der Woche schienen hier alle etwas zu tun zu haben. Nur er war ziellos wie ein Motorradfahrer auf einer Spritztour unterwegs. Das erinnerte ihn ans Schuleschwänzen, wenn es zu früh war, um wieder nach Hause gehen zu können, er durch die Kaufhäuser lief, sich in Plattenläden herumdrückte oder stundenlang im Café vor einer nicht ganz ausgetrunkenen Cola ausharren musste.

Walde hatte nicht bemerkt, dass er wie ein Esel, der den Weg im Schlaf kennt, in Richtung Polizeipräsidium unterwegs war. Dort hatte er in seinem Büro die Netzschnur seines Handys vergessen, der Akku seines Mobiltelefons war längst leer, er brauchte es eigentlich auch nicht.

Über den Seiteneingang im Hof gelangte er über die hintere Treppe nach oben. Vor Gabis und Grabbes Bürotür zögerte er einen Moment und ging dann weiter. Obwohl es später Vormittag war, warfen die Fenster so wenig Licht in sein Büro, dass er die Schreibtischlampe einschaltete, als er sich nach vorn beugte und in den Schubladen kramte. Neben dem Handykabel, das er um den Stecker wickelte und in seine Jackentasche steckte, fand er das Übertragungskabel seines I-Pod. Während er überlegte, wie das hierher gekommen war, richtete er sich wieder auf und blätterte die Gewerkschaftszeitung der Polizei durch, die auf dem Schreibtisch lag. Neben einem Artikel mit der Überschrift ‚Gewalt gegen Polizeibeamten’ war auf einem Foto ein schwarz vermummter Demonstrant zu sehen, der einen behelmten Polizisten mit einem großen Stein bedrohte. Walde stützte den Kopf in beide Hände. Ob seine Kinder sich später auch einmal in gleich brutaler Weise engagieren würden …

»Haben Sie sich gut erholt? … Herr Bock? …«

Walde hob den Kopf. Polizeipräsident Stiermann stand vor seinem Schreibtisch.

»Ich habe Licht in Ihrem Büro gesehen und dachte, man hätte vielleicht vergessen, es auszuschalten«, druckste sein Chef. »Haben Sie heute schon die Nachrichten von TELE Mosel gesehen?«

»Nein«, sagte Walde, während er verstohlen auf seine Uhr sah und feststellte, dass er schon weit über eine Stunde hier sein musste. »Ich bin nicht im Dienst, also ich habe Urlaub.«

»Ein Politiker der Linken in Trier wird vermisst.«

»Ich habe nur was geholt … Um was geht es denn konkret.«

»Es ist ein Stadtratskandidat. Hoffentlich steckt da nicht die Schlägertruppe der Nazis dahinter.« Stiermann ging, mit einer Hand grüßend, zur Tür. »Dann noch gute Erholung.«

Gegen elf fuhren Gabi und ihr Kollege Grabbe zum Wasser- und Schifffahrtsamt. Als sie auf die Uferstraße gelangten, schaute Gabi auf die deutlich über Normalniveau angestiegene Mosel.

»Wenn ich bedenke, dass ich da mal mitten in der Nacht im besoffenen Kopf quer rübergeschwommen bin.«

»An dieser Stelle?«, fragte Grabbe.

»Nee, ein Stück abwärts hinter Zurlauben war das.« Sie verschwieg, dass es noch gar nicht so viele Jahre her war, als sie sich von einem Typen, den sie nicht einmal besonders gut kannte, zu dieser Aktion hatte überreden lassen. Oder war es sogar ihre Idee gewesen? »Das Dümmste war, wieder zurück zu schwimmen, da hab’ ich dann wirklich gedacht, ich saufe ab.«

»Warum bist du nicht bis zur Brücke zurück gelaufen?«

»Ich hatte nicht viel an.« Sie erwähnte nicht, dass sie splitternackt gewesen waren, ihre Kleider irgendwo in der Uferböschung versteckt hatten und unmöglich nackt über die Brücke hätten laufen können. Durch die Strömung waren sie so weit abgetrieben worden, dass sie noch ein gutes Stück an der Uferpromenade zurücklaufen mussten. Und dann hatten sie ihre Kleider nicht mehr gefunden. Inzwischen nüchtern, war ihr bewusst geworden, dass sie sich ohne Handy, Geld, Autoschlüssel und keinen Faden am Leib in einer ziemlich blöden Lage befand.

»Und?«

»Ich hab’s geschafft, sonst säße ich nicht hier.« Die Erinnerung, wie sie endlich doch noch ihre Kleidung gefunden hatten, ließ sie seufzen. »Zum Glück war Hochsommer und das Wasser ziemlich warm. Heute wollte ich da nicht rein.«

»Absolute Todeszone«, sagte Grabbe mehr zu sich selbst.

»Was?«, fragte Gabi.

»So viel hätte ich gar nicht trinken können, um auf so eine bescheuerte Idee zu kommen.« Bei Grabbe begann selbst in öffentlichen Bädern einen Meter vom Beckenrand die Todeszone.

»Kannst du überhaupt schwimmen?«, fragte sie.

»Natürlich«, entrüstete er sich.

»Manchmal frage ich mich, wie du überhaupt die Aufnahmeprüfung in unseren Verein geschafft hast, so unsportlich, wie du bist.«

»Ich habe halt andere Qualitäten.«

»Welche?«

Grabbe blieb keine Zeit mehr, sich aufzuregen. Hinter ihnen hupte es, als Gabi den Wagen, ohne den Blinker zu setzen, von der Uferstraße nach rechts quer über den Radweg lenkte. Auf der Rampe, die runter zum Fluss führte, kam der Wagen zum Stehen. Gabi stieg aus.

Weiter unten erwartete Stadler sie bereits an der Anlegestelle. Grabbe stieg ebenfalls aus und machte sich auf den Weg zur Fahrerseite.

»Willst du nicht wissen, was Stadler über den Fortgang zu berichten hat?«, fragte Gabi.

»Doch, doch.« Grabbe hob beschwichtigend die Hände und folgte seiner Kollegin über den Hang zum Ufer hinunter.