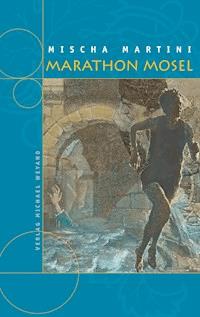

7,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Michael Weyand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Verantwortlichen haben die Drohung bis zuletzt nicht ernst genommen. Jetzt ist keine Evakuierung der Großveranstaltung in der Trierer Innenstadt mehr möglich. Ein terroristischer Anschlag steht unmittelbar bevor. Ein nervenzerreißender Wettlauf mit der Zeit beginnt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 263

Veröffentlichungsjahr: 2004

Ähnliche

Verlag Michael Weyand

*

Mischa Martini

MARATHON MOSEL

*

© Verlag Michael Weyand Gmbh, Friedlandstr. 4,

54293 Trier, www.weyand.de, [email protected]

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden

Lektorat: Gabriele Belker, Birgit Weyand

Dank für Beratung und wertvolle Tipps an:

Dr. Heinz Cüppers, Marie-Therese Frigerio, Dr. Hans-Joachim Kann, Dr. Randolf Körzel, Rudi Ludwig, Helmut Lutz, Helmut Reuter, Bert Schneider, Addi Welter

Satz: Verlag Michael Weyand GmbH, Trier

Druck und Bindung: Clausen & Bosse, Leck

Titelentwurf: Bob, Trier

ISBN 978-3-942 429-44-3

*

Personen und Handlungen sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit Verhaltensweisen von Menschen an der Mosel und anderswo sind zufällig, mitunter unvermeidlich

*

„Fisch schwimmt,

Vogel fliegt,

Mensch läuft“

Emil Zátopek

(4-facher Olympiasieger)

*

»Es ist der Kunstgattung des ‘Kriminalromans mit Lokalkolorit‘ wesensimmanent, dass es gewisse Übereinstimmungen mit der Realität gibt. Machte man nun die Veröffentlichung und Verbreitung des Romans davon abhängig, dass keinerlei Übereinstimmung mit realen Orten und Persönlichkeiten erkennbar bleibt, nähme man der hier vorliegenden Kunstgattung gerade ihr prägendes, wesenseigenes Merkmal.«

Aus einer Urteilsbegründung des Landgerichts Münster

(AZ 12 0 601/02)

Montag, 21. Juni

Seit einer Stunde fuhr Ben nun schon in der Dunkelheit auf den Feldwegen herum, die das Dorf mit verstreut liegenden Bauernhöfen und Äckern verbanden. Trotz des Gewitters, das sich gegen Mitternacht entladen hatte, war es immer noch schwül. Er hatte die Scheibe heruntergedreht, weil es in dem Wagen keine Klimaanlage gab. Vor ihm ragten riesige Propeller von Windkraftanlagen auf. Das Surren setzte sich über die Türme bis hinab zum Erdboden fort. Hoffentlich fehlte ihm nachher die Zeit nicht, die er hier vergeudete. Das Lager des Kampfmittelräumdienstes war auf keiner offiziellen Karte eingezeichnet. Insofern hatte er die Geschichte unterschätzt.

In der letzten Nacht war er in eine Straßenmeisterei an der B 51 eingebrochen. Eine Anschüttung am Ende des Lagers hatte er in der Dunkelheit für die Ruinen einer gesprengten Bunkeranlage aus dem Westwall gehalten, neben denen das Lager des Kampfmittelräumdienstes liegen sollte. Erst nachdem er sich beim Studium seiner Papiere minutenlang gefragt hatte, warum die Dienststelle einen speziellen Winterdienst eingerichtet hatte, war ihm aufgegangen, dass es kein Munitionslager sein konnte.

Ben fuhr an einem Schild vorbei, zu schnell, um es lesen zu können. Er setzte den Wagen zurück. Es war ein Durchfahrtsverbotsschild. ‘Betriebsfahrzeuge frei’ lautete die Ausnahme für den Weg, der kurz vor einem Wäldchen nach rechts abging. So weit wäre er gar nicht gefahren, hätte es auf dem Weg vorher eine Wendemöglichkeit gegeben.

Er hatte sich auf die Informationen aus dem Internet verlassen, in denen der Abstand zwischen Kampfmittellager und Ort mit einem Kilometer angegeben worden war. Das hier war, selbst in der Luftlinie, mindestens das Dreifache. Die Quelle war die Homepage einer Bürgerinitiative zur Auflösung des Lagers gewesen. Nachdem sich Phosphatmunition neben den Baracken entzündet hatte, war dieser Bürgerprotest aufgekommen. Wie weiter auf der Homepage zu lesen war, hatte die Bürgerinitiative sich durchgesetzt. Das Lager sollte demnächst in ein frei werdendes Bundeswehrdepot verlegt werden. Da, wo Ben herkam, wäre eine derartige Protestaktion undenkbar.

Er fuhr geradeaus weiter und bog erst hinter dem Wäldchen nach rechts ab. Zu spät erkannte er an der Ecke einen großen Stein. Es knirschte, als er ihn mit dem hinteren rechten Kotflügel touchierte.

Nach dem Aussteigen tastete Ben mit den Händen, die in Chirurgenhandschuhen steckten, die Taschen seiner ärmellosen Jacke ab. Es schien alles darin zu sein, was er brauchte.

Beim Durchqueren des verwilderten Dickichts leuchtete er mit der Taschenlampe jeden seiner Schritte ab, um nicht an kreuz und quer liegenden Stämmen und Ästen oder nicht gänzlich aufgefüllten Schützengräben zu Fall zu kommen. Wenn er auf eines der morschen Hölzer trat, brach es mit gedämpftem Knacken. An seinen Hosenbeinen zerrten die feinen Stacheln niedrig wachsender Sträucher.

Nahe dem Zaun schaltete Ben die Lampe aus und lauschte eine Weile. Nur das Surren der Windräder und das Brummen der Lkw’s, die einen halben Kilometer entfernt auf der B 51 entlang zogen, waren zu hören.

Er schaltete die Lampe wieder an. Der Zaun war in einem dermaßen verrotteten Zustand, dass es Ben erstaunte. Bei einem Munitionslager auf deutschem Boden hatte er weitaus mehr Solidität erwartet. Er brauchte nur ein paar Meter zu gehen, bis er eine Stelle fand, wo der rostige Maschendrahtzaun so locker war, dass er darunter hindurchkriechen konnte.

Direkt vor ihm ragten die in Schräglage geratenen Betonbrocken des gesprengten Westwallbunkers auf. Er hielt auf die beiden Baracken zu, neben denen ein Bagger und ein Lkw abgestellt waren. Welke Blätter blieben unter seinen Schuhen haften. Mit jedem Schritt wurden es mehr. Das Erdreich war weich wie ein frisch geharktes Beet. Als er den gepflasterten Weg erreichte, blendete ihn ein plötzlich aufflackerndes Scheinwerferlicht. Instinktiv ließ er sich fallen. Er wartete kurz, bevor er geduckt auf das Licht zulief. Die Beleuchtung war sicher kilometerweit und auch von der B 51 aus zu sehen. Wer wusste, wie oft ein Kaninchen oder streunende Katzen den Bewegungsmelder aktivierten.

Dunkelbrauner Lack, Bens Hautfarbe nicht unähnlich, blätterte von den Brettern der Baracke, unter deren Dach die Lampe montiert war. Er nahm den Kaugummi aus dem Mund, reckte sich und pappte die Masse auf den Sensor unter der Lampe. Nach ein paar Sekunden erlosch das Licht. Ben steckte sich einen neuen Kaugummi in den Mund.

Er tastete sich am Holz entlang. Es blieb ihm keine Zeit, seine Augen wieder an die Dunkelheit zu gewöhnen. Kaum hatte er eine Ecke erreicht, blendete ihn ein weiterer Scheinwerfer. Gebückt rannte er auf ein zweites Gebäude zu, an dem der Scheinwerfer hing. Noch im Laufen nahm er den Kaugummi aus dem Mund.

An den Türrahmen der deutlich kleineren, aber nicht minder schäbigen Baracke gelehnt, lauschte er in die Nacht. Fernes Hundegebell mischte sich mit dem Rauschen der Lkw’s und Windräder.

Ben öffnete das Vorhängeschloss so mühelos, als habe er statt des kleinen gebogenen Drahtes den passenden Schlüssel. Er streifte seine Schuhe ab. Gleich hinter dem Eingang befand sich ein großer Raum. Ben überlegte einen Moment, woran ihn der Geruch hier drinnen erinnerte. Der Strahl seiner Taschenlampe wanderte über abgenutztes Linoleum zu einem Metallschrank. Jetzt fiel es ihm ein. Es waren die Besuche in Antiquariaten, wo er hin und wieder gestöbert und nur selten etwas von Nutzen gefunden hatte. Es roch nach altem, sich zersetzendem oder feucht gewordenem Papier.

Indem er die Taschenlampe wie ein Priester beim Segnen in alle Richtungen schwenkte, verschaffte er sich einen schnellen Überblick, bevor er Stück für Stück die Möbel ableuchtete. Zwei Schreibtische, ein halbes Dutzend Schränke. Das Deckenlicht wagte er nicht anzuschalten. Die maroden Wände könnten Licht nach außen durchlassen.

Ben öffnete das einzige Fenster zwischen den Schränken und löste den Balken, der die Fensterläden sicherte. Er atmete tief ein. Durch die Ritzen drang ein wenig Nachtluft in den muffigen Raum.

Ein einzelnes Motorgeräusch wurde lauter. Draußen näherte sich ein Fahrzeug. Ben blieb reglos am Fenster stehen. Hatte jemand die Polizei gerufen? Hatte er einen versteckten Alarm ausgelöst?

Er nahm eine Pistole aus der Tasche und entsicherte sie.

Draußen zogen schleichend Scheinwerfer vorüber. Das Motorgeräusch nahm ab, wurde immer leiser. Ben steckte die Waffe wieder ein.

Keiner der Schränke war abgeschlossen. Er brauchte mehr als zwei Stunden, um das System zu durchschauen, nach dem die Akten geordnet waren. Wie er feststellte, lagerte hier eine Dokumentation von über fünfzig Jahren Arbeit des Kampfmittelräumdienstes. Besonders den ersten Jahren nach 1945 galt sein Interesse.

Erstes Vogelgezwitscher war von draußen zu hören.

Über viele Funde gab es nur Aktenvermerke. Eine Übersichtskarte, in der alle Funde dokumentiert waren, war erst später angelegt worden. Die Luftaufnahmen der zerstörten Städte und Dörfer beschworen in ihm graue Kindheitserinnerungen herauf. Menschen, die mit ausdruckslosen Gesichtern in Zelten saßen, der lebensbedrohenden Gefahr entronnen und nun in einem perspektivlosen Elend gefangen.

Als durch die Ritzen des Fensterladens das Licht der Dämmerung hereinfiel, schaltete Ben das Deckenlicht ein. Alles hatte viel länger gedauert, als er geplant hatte. Gegen fünf Uhr schraubte er seine Digitalkamera auf ein kleines dreibeiniges Stativ und fotografierte die Karten, in denen die Funde der letzten Jahrzehnte eingezeichnet waren. Auf dem Display kontrollierte er Schärfe und Belichtung. Anschließend legte er vergilbte Fotos, die Aufklärungsflugzeuge während und nach Luftangriffen im Zweiten Weltkrieg aufgenommen hatten, zum Ablichten unter seine Kamera.

Ein Telefonapparat schrillte. Ben zuckte zusammen. Seine Uhr zeigte sechs Uhr dreißig. Hastig räumte er die Fotos vom Tisch, schloss die Schränke und das Fenster. Auf dem Weg zur Tür schraubte er das Stativ auseinander, steckte die Kamera ein und ließ seinen Blick noch einmal prüfend durch den Raum wandern.

Im Osten ließ die Sonne ein dünnes Wolkenband über der weiten Hügellandschaft aufglühen. Das Rauschen von der Straße war zu einem Lärmspektakel angestiegen, das den Singvögeln keine Chance ließ. Ben schlüpfte in seine Schuhe, hakte das Vorhängeschloss ein und zog den Kaugummi vom Sensor. Als er geduckt zur zweiten Baracke lief, sah er einen Wagen, der auf dem parallel zum Zaun verlaufenden Weg fuhr. Ben ließ sich fallen und robbte im Schutz des am Maschendraht wuchernden Unkrauts zum ersten Gebäude. Hatte man ihn entdeckt? Der Motor des Wagens nagelte im Leerlauf. Das Eingangstor glitt über die Rollen. Er spähte um die Ecke und sah, wie ein Mann zum Wagen zurückging und einstieg.

Ben überlegte, ob er noch versuchen sollte, den Kaugummi vom zweiten Bewegungsmelder zu entfernen. Er könnte warten, bis der Mann auf dem Gelände war. Was, wenn weitere Kollegen auftauchten?

Ben verschwand auf der anderen Seite hinter der Barackenwand, als er den Wagen näher kommen hörte, und lief, das Gebäude als Deckung nutzend, hinüber zu der Bunkerruine. Als er sie erreicht hatte, schaute er vorsichtig zurück. Der Mann kam schnellen Schrittes in seine Richtung. Keine fünfzig Meter trennten sie noch.

Ben gab die Deckung auf. Er spurtete zum Zaun und fand gleich die Stelle, wo er durchschlüpfen konnte. Im Wald hastete er über Gräben und totes Holz. Sein Fuß geriet in eine Pflanzenschlinge und brachte ihn zum Stolpern. Im letzten Moment fing er sich wieder. Kurz vor der Lichtung, auf der er das Auto abgestellt hatte, kauerte er sich hinter einen verrotteten Holzstapel.

Während er die Pistole herauszog, atmete er kräftig ein und aus, versuchte sich zu beruhigen. Hinter ihm knackte Holz. Nur Bens Kopf und sein ausgestreckter Arm mit der Waffe in der Hand tauchten hinter der Deckung auf. Sein geduckt laufender Verfolger blieb wie angewurzelt stehen.

Walde schaltete im Vorbeigehen den Rechner an und öffnete das Fenster. In das Rauschen des Verkehrs mischte sich die Glocke von St. Paulus. In der Nacht hatte es seit Wochen zum ersten Mal geregnet. Frühnebel lag über der Stadt. Zurück am Schreibtisch rief Walde seine Mails vom Wochenende ab. Ein Teil der Betreffzeilen war in englischer Sprache verfasst. Wie kam es, dass er selbst im Präsidium nicht von diesen nervenden Spams verschont blieb? Er schob den Mist in den Papierkorb und beobachtete am Monitor vorbei, wie eine Amsel vor dem Fenster landete. Die winzigen dunklen Augen des Vogels spähten ins Zimmer. Als wolle der ihm einen Wink geben, pickte er mit dem Schnabel auf die Fensterbank. Wenn es im Winter sehr kalt war, streute Walde dort Vogelfutter aus.

Er nahm das am Wochenende eingefangene Lächeln von Annika und Doris aus der Brusttasche seines Hemdes, strich darüber und tauschte es gegen das bereits eine Woche alte Bild im Rahmen auf seinem Schreibtisch aus.

Das Telefon klingelte.

»Ja, Bock!«

»Herr Bock, Sie laufen doch auch?«

Walde erkannte die Stimme seines Chefs. Was wollte er? Natürlich konnte er laufen.

»Herr Bock, sind Sie noch da?«

»Herr Präsident?« Walde seufzte. Um einen Mord konnte es sich nicht handeln. Das hätte Walde schon vor seinem Chef erfahren. Was konnte es sonst sein? Hatte einer von Stiermanns Freunden ihn beim sonntäglichen Golf um einen Gefallen gebeten? Aber die hatten mit Laufen nichts am Hut. Dann war er womöglich bei einem Treffen der deutsch-amerikanischen Gesellschaft gewesen?

»Sie sind wohl noch nicht ganz wach?«

»Herr Stiermann, ich b i n wach und kann auch laufen.« Walde spürte, dass er nicht so freundlich sprach, wie es seinem Chef gegenüber ratsam gewesen wäre. Die Woche versprach hektisch zu werden. Das hatte zwar eher private Gründe, aber er musste aufpassen, dass er sich nicht auch noch unnötigen dienstlichen Stress einhandelte.

»Können Sie bitte mal zu mir kommen? Just in a minute?«

Walde schaute auf die digitale Anzeige seiner Sportuhr. Seit er praktisch jeden Tag trainierte, lag seine alte analoge Uhr, die er sonst jeden Abend vor dem Schlafengehen aufgezogen hatte, vergessen in der Schublade seines Nachtschränkchens.

»Herr Bock?«, fragte der Polizeipräsident nach.

»Ich komme sofort.«

»All right.«

Es war kurz vor acht Uhr. Noch kein Kollege aus seinem Dezernat war da, aber seltsamerweise Polizeipräsident Stiermann, der sich für gewöhnlich nie vor neun Uhr blicken ließ. Als Walde seinen Stuhl zurückschob, flog der Vogel von der Fensterbank auf.

Im gleichen Moment, in dem Walde die Klinke zum Vorzimmer des Präsidenten herunterdrückte, füllte das Mahlgeräusch der Espressomaschine den Raum. Polizeipräsident Stiermann wandte ihm den Rücken zu. Auf dem Schreibtisch der Vorzimmerdame stand die kleine Messinggießkanne mit dem schmalen Ausguss auf dem Terminkalender.

Walde blieb an der Tür stehen und beobachtete seinen Chef, der seinerseits zusah, wie Kaffee, von allerlei Pump- und Zischgeräuschen begleitet, in zwei Tassen lief. Irgendwas stimmte nicht, aber Waldes Aufmerksamkeit hatte noch keine Tagesform erreicht.

»Morgen!«, wiederholte Walde seine Begrüßung.

»Morgen, Herr Bock.« Stiermann drehte sich mit zwei Tassen in der Hand um.

»Ab heute wird Ihr Dezernat wieder über eine weitere Kraft verfügen.«

»Endlich!«, kommentierte Walde, obwohl er längst Bescheid wusste. Sein Kollege Harry war bei einer versuchten Festnahme so schwer verletzt worden, dass er fast zwei Jahre dienstuntauglich gewesen war und beinahe in die Frühpension entlassen worden wäre.

»Kaum ist ein Problem gelöst, tun sich die nächsten auf«, fuhr Stiermann fort.

Walde wusste, was sein Gegenüber meinte. Bisher war es ihm nicht gelungen, eine weitere Planstelle für seine Abteilung zu bekommen. Für Harry musste über kurz oder lang ein anderer Kollege weichen. Bald stand die Entscheidung an, ob es Gabi sein sollte, die für Harry von der Sitte gekommen war, oder ob Grabbe in ein anderes Dezernat versetzt werden würde. Aber vorher sollte herausgefunden werden, ob Harry überhaupt noch fit genug für die Mordkommission war.

»Was macht die Form?«, unterbrach Stiermann Waldes Gedanken.

»Sonntag. Sie haben sich doch auch angemeldet?«, half der Polizeipräsident nach.

»Ach so, der Marathon.« Walde klang überrascht. Dabei hatte der Gedanke an den bevorstehenden Lauf in den letzten Tagen alles andere in seinem Kopf mehr und mehr zurückgedrängt. Der Lauf schien unablässig über ihm zu schweben wie das Damoklesschwert einer bevorstehenden schweren Operation oder eines komplizierten Mordfalls, bei dem die Gefahr bestand, dass der Täter erneut zuschlagen könnte.

»All right. Um zehn ist ein Treffen der Organisatoren im Rathaus. Könnten Sie mich begleiten?« Stiermann bemerkte Waldes fragenden Blick. »We have a problem. Ich kann mich auf Ihre Diskretion verlassen?«

Als Walde nickte, erhob sich der Präsident: »Ich hole Sie dann ab. See you.«

Bis auf den Flur drang das Geplauder. Die Kollegen in seinem Büro nahmen zuerst keine Notiz von ihm. Gabi, Grabbe, Monika und Robert prosteten Harry mit Sektgläsern zu.

»Wie immer, genau zum richtigen Zeitpunkt!« Gabi stöckelte Walde entgegen und drückte ihm ein Sektglas in die Hand.

»Prost, Harry.«

Als Walde das Glas abstellte, umarmte er seinen endlich zurückgekehrten Kollegen, der sichtlich bewegt über den kleinen Empfang war.

»Kommst du gleich mit zum Rathaus?«, fragte Walde.

»Was ist passiert? Ich möchte zwar nicht schon am ersten Tag meinem verehrten Kollegen Grabbe eine Wasserleiche wegschnappen …«

»… her mit den fünf Euro.« Grabbe tippte Gabi auf die Schulter. »Du hast verloren. Es hat keine zehn Minuten gedauert, bis Harry wieder davon angefangen hat.«

»Einen Moment, Schätzchen.« Gabi kramte in ihrer geräumigen Handtasche.

»Was geht hier vor?«, erkundigte sich Walde.

»Grabbe hat gewettet, dass es keine zehn Minuten dauert.« Mit spitzen Fingern überreichte Gabi Grabbe den Geldschein.

»Zehn Minuten bis was?«

»Bis Harry ihn verarschen wird.«

Auf dem Weg vom Parkplatz ins Rathausfoyer bemerkte Walde, dass Harry immer noch leicht hinkte.

»Bis du schon mal mit dem neuen Kasten gefahren?«, Walde deutete auf den gläsernen Fahrstuhl.

»Quatsch«, Harry folgte dem bereits die breite Treppe hochsteigenden Präsidenten.

Das Sitzungszimmer, das neben den Diensträumen des Oberbürgermeisters lag, war noch leer. Walde betrachtete die drei in Form eines Hufeisens aufgestellten Tische und die Holzstühle mit den dicken Sitzpolstern. Durch die offenen Verbindungstüren sah er den Oberbürgermeister im Gespräch mit dem Sportdezernenten und einem hageren Mann mit dunklem Lederhut, der die beiden um zwei Köpfe überragte. In ihm erkannte Walde den Organisator des Stadtlaufs, dessen Konterfei er schon oft in der Zeitung gesehen hatte.

»Kommen Sie durch, meine Herren«, winkte sie der Bürgermeister heran.

Erst jetzt bemerkte Walde auch die Citymanagerin, die für das Programm des gleichzeitig am Wochenende stattfindenden Altstadtfestes zuständig war. Sie hatte bereits in einem der dunklen Ledersessel um einen niedrigen Tisch Platz genommen.

Der Oberbürgermeister wartete, bis alle saßen und sich Kaffee eingeschenkt hatten. »Läuft alles nach Plan?«

»Es sind immer noch nicht alle Verträge mit den Bands geschlossen. Die Feuerwehr bemängelt die ein oder andere Standplatzierung. Die Hotels sind ausgebucht.«

»Same procedure as every year«, bemerkte Stiermann.

Der Organisator des Marathons ergriff das Wort: »Die um einundzwanzig Kilometer verlängerte Strecke des ersten Trierer Marathons ist vermessen, weitere Verpflegungsstationen, Absperrungen und Umleitungen stehen fest. Ansonsten helfen uns zwanzig Jahre Erfahrung, die wir bisher mit dem Halbmarathon sammeln konnten. An der allgemeinen Organisation mit Pressearbeit, Registrierung, Startnummernausgabe, Zeitmessung, Umkleiden, Ergebnislistenversand et cetera ändert sich nicht viel.« Er sah von einem zum anderen in die Runde. Als sein knapp unter der Hutkrempe hervorkommender Blick bei Walde ankam, fixierte er einen Punkt direkt unter dessen Kinn.

Walde, der ihm nun ebenfalls nicht in die Augen schauen musste, bemerkte, dass Barthel, der Organisator, die aktuelle Version der Laufschuhe trug, die er selbst bevorzugte.

»Wir haben schon mehr als fünftausend Anmeldungen. Der Marathon schlägt ein wie eine Bombe.«

»Womit wir beim Thema wären.« Der Oberbürgermeister ließ seine Krawatte los, die er nach Art von Stan Laurel in Dick und Doof geschüttelt hatte. »Es liegt eine Terrorwarnung für das Wochenende vor.«

»Ihnen?«, fragte Stiermann.

»Sie kam aus Luxemburg.«

»Aha!« Die Feststellung des Polizeipräsidenten war für alle Anwesenden eindeutig. Im Ländchen, wie die Luxemburger liebevoll selber ihr Land titulierten, war eh alles anders. Da machte es keinen großen Unterschied, ob eine Terrorwarnung zur Polizei oder zu einer Kommunalverwaltung geschickt wurde.

Der Oberbürgermeister gab Stiermann ein Blatt Papier, das dieser überflog und an Walde weiterreichte. Unter dem Briefkopf des Luxemburgischen Außenministeriums las Walde die kurze Terrorwarnung. Lediglich zwei Halbsätze standen auf dem Fax. Terrorwarnung für Samstag, 26. Juni, und Sonntag, 27. Juni, erforderliche Maßnahmen sind umgehend zu veranlassen. Keine Unterschrift.

»Sollen wir wegen diesem Wisch alles abblasen?« Barthel warf seine Kopie auf den Tisch. Das Blatt rutschte über die glatte Oberfläche und kam an der Kaffeekanne zum Stillstand.

»Ich nehme eine Terrorwarnung grundsätzlich ernst«, sagte Stiermann. »Damit wird der Polizei eine noch größere Bedeutung zukommen, schließlich steht das Leben von vielen zehntausend Besuchern auf dem Spiel.«

»Über hunderttausend werden erwartet«, korrigierte Citymanagerin Hübschen den Oberbürgermeister. »Aber sollen wir uns wirklich die Arbeit eines ganzen Jahres von einem Gerücht kaputt machen lassen?«

»Gerücht?«, fragte Stiermann. »Eine Terrorwarnung ist kein Gerücht.«

»Schauen Sie auf den Briefkopf. Guy Peffer.« Barthels Stimme bekam bei dem Namen einen genervten Unterton. »Er hat sich für unseren Marathon die Startnummer 60 reservieren lassen, weil es angeblich sechzig Pfund sind, die er sich von den Rippen gehungert hat. Via Presse hat das ganze Herzogtum an jedem verlorenen Pfund mitleiden dürfen.«

»Hat Joschka Fischer da Pate gestanden?«

»Nicht zu knapp. Peffer hat sogar Fischers ehemaligen Trainer überreden können, ihn für den Marathon fit zu machen.«

»Und warum läuft er nicht in Luxemburg?«, fragte Stiermann.

»Der Höhepunkt des Hungerjahres sollte eigentlich der Echternacher Marathon werden, aber für das gleiche Wochenende ist ein Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs samt Außenminister in Brüssel angesetzt.«

»Was soll es Peffer nutzen, wenn der Trierer Marathon abgesagt wird?«, wandte der Polizeichef ein.

»Wahrscheinlich hat ihn sein Trainer davon überzeugen können, dass er nicht fit genug ist, um die 42 Kilometer durchzustehen, und jetzt will Peffer seinen A…, den etwas schmaler gewordenen Körperteil retten, den er zum Sitzen benutzt.«

»Das ist absurd.« Stiermann sah auf seine Uhr.

»Vielleicht möchte der Außenminister mit den Attentatsgerüchten noch mehr öffentliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen«, steuerte die Citymanagerin einen weiteren Erklärungsversuch bei.

»Dürfte ich fürs Erste darum bitten, über die Angelegenheit Stillschweigen zu bewahren? Es wäre schade, wenn ein solches Highlight von schlechten Nachrichten überschattet würde.« Der Oberbürgermeister erhob sich.

»Allein für die Gastronomie und Hotellerie stehen Millionen auf dem Spiel.« Die Citymanagerin klappte ihren PDA zu.

»Dennoch: Safety first«, bemerkte Stiermann. »Aber was die Unterrichtung der Öffentlichkeit angeht, brauchen wir nichts zu überstürzen.«

Im gläsernen Fahrstuhl, in den sie ihrem Chef gefolgt waren, sagte Walde, der während der ganzen Unterredung geschwiegen hatte: »Wenn etwas passiert, liegt der Schwarze Peter bei uns. Der Barthel und die Hübschen haben genauso wenig wie der Bürgermeister die Verantwortung für die Sicherheit.«

»Das ist richtig. Aber ich frage mich persönlich auch, wer daran interessiert sein sollte, ein Attentat auf den Luxemburgischen Außenminister zu verüben«, wandte Stiermann ein.

»Und was war mit dem Mord an der schwedischen Außenministerin Lindh?«, gab Walde zurück.

»Das war kein politisch motiviertes Verbrechen.«

»Da scheiden sich die Geister. Nachher, wenn’s drauf ankommt«, meldete sich nun auch Harry zu Wort, »heißt es: Die Polizei wusste schon eine Woche vorher Bescheid.«

»Wir sind in Trier«, Stiermann schnaubte kaum hörbar. »Nicht in Berlin, Hamburg oder München, all right?«

Am frühen Vormittag fuhr Ben auf den Parkplatz des großen Appartementhauses. Die Stelle, wo er in der Nacht den Wagen gestohlen hatte, war noch frei. Er umwickelte die Kabel der Zündung notdürftig mit Klebeband, stopfte die Verdrahtung ins Armaturenbrett zurück und verriegelte die Tür. Wahrscheinlich fiel dem Besitzer erstmal nichts auf.

Nach vier Stunden Schlaf auf der weichen Matratze der Ferienwohnung am Porta-Nigra-Platz wachte er wie immer ohne Wecker auf.

Als Erstes speiste er die Fotos, die er in der Nacht im Büro des Kampfmittelräumdienstes gemacht hatte, in seinen Laptop ein. Er war besonders auf die Vergrößerungen der Luftaufnahmen gespannt.

Die Waffe lag neben dem Rechner. Sie verschwinden zu lassen, machte keinen Sinn. Er hatte nach der Reinigung zwei Patronen nachgeladen. Damit waren wieder fünfzehn Schuss im Magazin.

Als weitere Waffe hatte er nur seinen kleinen Bruder, wie er die Granate nannte, die er, seit er sich auf deutschem Boden befand, rund um die Uhr in einem Suspensorium trug.

Vor einem Jahr hatte Ben sich einer Operation unterziehen müssen, bei der sein rechter Hoden entfernt worden war. Bei der Untersuchung des entnommenen Gewebes wurde festgestellt, dass sich darin sein Zwillingsbruder befunden hatte. All die Jahre hatte er ihn in seinem Hodensack mit sich getragen. Seit ihm der Chirurg das Ergebnis der Untersuchung mitgeteilt hatte, war die kleine Granate mit dem Splitterring zum Hoden- und Bruderersatz geworden.

In der kleinen Küche trommelte die Schüssel mit dem restlichen Safranreis vom Vortag im kochenden Wasser des Topfes. Das Rauschen der Dunstabzugshaube erinnerte ihn an die vergangene Nacht.

»Das läuft ja gut an!« Harry kniete vor einem hellgelben Sandsteinquader und besah sich die Lackspuren. »Keine vier Stunden im Dienst und schon die erste Leiche.«

An der Einmündung des Weges begann ein Wäldchen, das wenige Meter weiter an einem Lager des Kampfmittelräumdienstes endete.

Walde trat ein paar Schritte aus dem Pulk der Polizeiwagen auf die andere Seite des Weges und blickte über die hügelige Landschaft. Er wandte sein Gesicht der Vormittagssonne zu. Nur eines der Windräder drehte sich. Die anderen standen still und warfen ihre Schatten auf die Rapsfelder. Er nahm sein Mobiltelefon aus der Tasche und rief Doris an: »Ich komme leider nicht zum Einkaufen.«

»Schaffst du es denn bis fünf zum Training?«

»Ich hoffe es. Was macht Annika?«

»Die probiert gerade aus, wie unsere Wiese schmeckt.«

In Waldes Telefon knackte es unangenehm, weil Doris den Hörer wahrscheinlich hart auf den Gartentisch gelegt hatte. Im Hintergrund hörte er Vogelgezwitscher, Straßenlärm und das Protestgeschrei von Annika. Scharfer Zigarettenrauch mischte sich in seine Atemluft.

»Rufst du später noch mal an?«, meldete sich Doris wieder.

»Okay.« Walde wechselte die Wegseite.

»Wann sind die denn endlich durch?« Gabi hielt ihre himmelwärts gerichtete Zigarette neben dem Kopf und trat gegen den Stein.

»Die Spurensicherung hat es auch ohne deine Pumps schon schwer genug.« Walde deutete zum Wäldchen, wo die Kollegen in weißen Schutzanzügen unterwegs waren.

»Am frühen Morgen stand das Tor offen und der Wagen des Getöteten mit offener Tür vor den Baracken.« Gabi kam von nebenan, wo sie bei der Vernehmung der Leute des Kampfmittelräumdienstes war. »Erst wurde rumtelefoniert und dann auf eigene Faust das Gelände abgesucht, bis sie die Leiche entdeckt haben.«

»Das da sollte sich die SpuSi nachher mal ansehen?« Harry deutete auf den Stein.

»Ich hab’ zwar damit nichts am Hut, aber ist die Jakobsmuschel nicht so eine Art Pilgerabzeichen, das den Weg nach Santiago de Compostela …«

»Nein, das meine ich nicht«, unterbrach Harry Gabis Erklärungen. »Das scheint Lack zu sein.«

Zwei Männer in weißen Overalls kamen hintereinander aus dem Wald.

»Sie sind dran«, rief der Erste, in dem Walde den Gerichtsmediziner Dr. Hoffmann erkannte.

Als der Pathologe Waldes fragenden Gesichtsausdruck bemerkte, fügte er hinzu: »Zwei Schuss von vorn in Stirn und Herzbereich. Noch keine zwölf Stunden tot. Ich hätte ihn gerne möglichst bald auf dem Tisch. Es wird heiß heute.«

Dem Mediziner folgte ein Mann mit Kamera und Stativ. Walde nickte Rob, dem Schnauz, zu, der seit Monaten auf die Verfolgung von Sprayern angesetzt war.

»Die SpuSi brauchte mal wieder einen Fotografen«, Rob hob die Schultern, als müsse er sich dafür entschuldigen, dass er hier war. »Ich gehe mal vor. Die SpuSi untersucht noch das Waldstück zwischen Tatort und Lager. Der Tote hat drüben im Lager gearbeitet.«

Die vier trotteten hinter Rob den Weg entlang.

»Hier könnte der Wagen des Täters gestanden haben.« Rob deutete auf die Markierungen. »Sie haben einen Reifenabdruck gesichert.« Er schulterte die Kamera und wies mit dem Stativ auf einen verrotteten Holzstoß. »Hinter dem Gerümpel wurden zwei Projektile gefunden und dahinter … da liegt er.«

Walde sah auf die mit Moos überzogenen Holzscheite. Dahinter lag ein Mensch auf dem Rücken, mit den Füßen in seine Richtung weisend. Den kleinen Graben, an dessen Kante der Kopf leicht in den Nacken gebeugt lag, bemerkte Walde erst, als er neben der Leiche in die Hocke ging. Wie das Mal einer Inderin prangte das Einschussloch mitten auf der Stirn zwischen den kurz geschnittenen Haaren und der hochgerutschten Brille.

»Was wollte der hier?« Harry ging ebenfalls neben ihm in die Hocke. Walde hörte das Knacken seiner Kniegelenke. Er betrachtete den Blutfleck im Brustbereich des Toten.

»Er hat jemanden verfolgt«, beantwortete Harry selbst die Frage.

»Aber wie konnte der Verfolgte so gezielt treffen? Außerdem hätte das Opfer, wenn es im Laufen angeschossen worden wäre, mit dem Kopf nach vorn und auf dem Bauch landen müssen.«

»Der Täter muss sich umgedreht, seine Waffe gezogen und den Mann irgendwie zum Stehen gebracht haben.« Harry stand auf und deutete, mit dem Zeigefinger eine Pistole nachahmend, in Richtung des Lagers. »Wenn dir jemand eine Knarre vor die Nase hält, bleibst du auch stehen.«

»Dann wäre es eine Exekution gewesen.«

Sie folgten der Spurensicherung auf das Gelände des Lagers. Nahe den grauen Betonruinen des Bunkers knieten zwei Kollegen am Zaun und untersuchten die Stelle, an der, nach den Fußspuren zu urteilen, der Eindringling oder die Eindringlinge hereingekommen und wahrscheinlich auch hinaus verfolgt worden waren.

Eine Gruppe Männer in blauer Arbeitskleidung stand im Schatten der ersten Baracke. Sie hörten einem Mann mit rundem Kopf und gedrungenem Körper zu, der vor ihnen in der Sonne stand. Schweißflecken färbten sein weißes Hemd unter den Achseln und am Halsausschnitt, um den eine gelöste Krawatte baumelte.

Walde, Gabi und Harry warfen im Vorbeigehen einen Blick durch das offene Tor der Baracke. Der hallenähnliche Raum hatte teils einen gepflasterten, teils betonierten Boden. Außer ein paar felgenlosen Reifen, die hochkant an eine Wand gelehnt waren, befand sich nichts darin.

Die Tür zur zweiten, viel kleineren Baracke stand ebenfalls offen. Die Techniker durchstöberten die Schränke. Grabbe saß vor einem uralten Holzschreibtisch, über dem ein Monitor auf einer schiefen Metallplatte schwebte.

»Der Rechner ist seit letztem Freitag nicht benutzt worden«, bemerkte er, als er seine Kollegen erblickte.

»Und woher weißt du das so genau?«, fragte Gabi.

»Soll ich dir das wirklich erklären?«

»Nicht wirklich.« Gabi blickte sich im Raum um. »Hübsch hässlich haben die es hier beim Sprengkommando!«

»Und geklaut wurde auch nichts.«

»Wie willst du denn das wissen?«

»Das sagt der Dienststellenleiter. Den müsstet ihr eigentlich gesehen haben.«

Gabi lupfte den Kragen ihrer Bluse: »Der mit der schwitzigen Krawatte?«

Grabbe reagierte nicht.

»Der Dicke mit dem runden Kopf?«, führte Gabi weiter aus.

Grabbe blickte nach oben und zog die Mundwinkel lang.

Gabi schnaubte genervt: »Der da draußen Reden schwingt?«

Hinter Walde und Harry stand ein Mann in der Tür.

»Soester von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion«, stellte sich der Mann vor und tat, als habe er Gabis Personenbeschreibung nicht gehört. »Ich bin der Dienststellenleiter und stehe Ihnen zur Verfügung.« Er machte ein paar Schritte und blieb in der Mitte des Raumes stehen. »Ich hab’ meinen Leuten für heute frei gegeben, falls Sie …« Er blickte zu Gabi, die versuchte, eine interessierte Miene aufzusetzen.

»Hans, also der Verstorbene, war ein sehr tüchtiger Kollege. Kein Draufgänger, die brauchen wir hier beileibe nicht. Der hat sein Handwerk verstanden, und nur das zählt. Der hat so gut wie jeden Zünder rausgekriegt. Da konnte ihm keiner das Wasser reichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum jemand …« Der Mann rang um Fassung.

»Er könnte einen Einbrecher überrascht haben.«

»Soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen kann, fehlt nichts.« Wie um seine Worte zu unterstreichen, ließ er den Blick über die Schränke gleiten. »Auch die Kasse wurde nicht angerührt.« Er legte eine Pause ein. »Wir haben eine Kasse, aus der einmal im Jahr eine gemeinsame Alpentour übers Wochenende finanziert wird, mit Hüttenübernachtung und so. Die Akten sind noch da.«

»Welche Akten?«

»Karten, Luftaufnahmen von Aufklärungsflugzeugen, Protokolle der Sicherstellung von Gewehrmunition bis zur Entschärfung von tonnenschweren Bomben.«

»Ist noch Munition hier?«, fragte Harry.

»Schon seit Monaten ist nichts mehr da. Das ganze Munitionszwischenlager wird nach Ulmen verlegt. Diese Woche sollte das Büro ausgeräumt und mit dem Abbruch der Baracken begonnen werden. Selbst der Boden wird, soweit er kontaminiert ist, abgebaggert.«

»Welche Munition war hier gelagert?«

»Alles, von der Gewehrmunition bis zur Luftmine …«

»Könnte sich mal jemand da draußen ansehen, was die SpuSi entdeckt hat?« Rob stand in der Tür. Walde folgte ihm zu der großen Baracke und besah sich die orangefarbene Masse, die auf dem runden Gerät unterhalb des Scheinwerfers pappte.

»Das müsste für einen genetischen Fingerabdruck reichen.« Ein Techniker kratzte den Kaugummi ab und verfrachtete ihn in einen Beutel. »Drüben im Wäldchen ist alles dermaßen zertrampelt worden, dass wir nur einen brauchbaren Schuhabdruck sichern konnten. Hinter dem Holzstapel, von wo vermutlich geschossen wurde.«

Zurück im Präsidium weigerte sich Harry weiterhin, den Fahrstuhl zu benutzen. Auf der Treppe beobachtete Walde, dass sein vor ihm gehender Kollege deutlich stärker hinkte als am Morgen. Er selbst spürte seine schweren Oberschenkel, in denen die vielen Trainingskilometer der letzten Tage und Wochen steckten. Siebzig waren es allein in der letzten Woche gewesen. Erst gestern war er mit Doris fünfundzwanzig Kilometer gelaufen. Das war die letzte große Trainingseinheit vor dem Marathon. Zum Glück, dachte er.

Diese Woche waren nur kürzere Laufeinheiten geplant. Dies sollte die Kraft wieder zurückbringen. Das hatte Doris, ebenso wie den Trainingsplan, aus dem Laufbuch von Ralf Steffens erfahren. Na hoffentlich kam sie wirklich wieder, die Kraft. Walde war froh, als sie den Treppenabsatz erreicht hatten.