9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

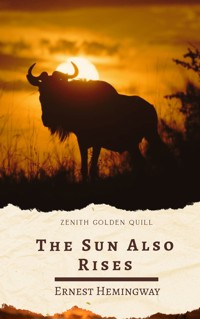

Hemingways berühmtester Roman in neuer Übersetzung Hemingways frühester Roman aus dem Jahre 1926 liegt hier in neuer Übersetzung vor. Er ist der «Verlorenen Generation» des Ersten Weltkriegs gewidmet. Die Figuren leben, körperlich und seelisch gezeichnet, aber mit fatalistischer Sorglosigkeit als Außenseiter des bürgerlichen Lebens unter der heißen Sonne Frankreichs und Spaniens, zwischen Stierkampf und durchzechten Nächten. Hemingway selbst beschrieb seinen Roman als «eine verdammt traurige Geschichte, in der aufgezeigt wird, wie Menschen zugrunde gehen». So etwa Lady Brett Ashley, die Männer in Serie unglücklich macht: ihren Vertrauten, den Ich-Erzähler Jack Barnes, einen typischen Hemingway-Helden, beherrscht und zurückhaltend; den aus einer wohlhabenden Familie stammenden Amateurboxer Robert Cohn, der, von Brett mal nah, mal fern gehalten, zwischen Unsicherheit und Aggression schwankt; und schließlich Pedro Romero, den Stierkämpfer, stolz, ausdauernd, mutig und voller Würde, aber Lady Ashley gegenüber machtlos. «Fiesta» ist ein großes Epochenporträt, ein Generationenroman mit kraftvollen Zeichnungen von Menschen, Land und Leuten. Das Buch begründete Hemingways Weltruhm. «Eine fesselnde, wunderschön absurde, herzzerreißende Erzählung.» (The New York Times)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 327

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Ernest Hemingway

Fiesta

Roman

Aus dem Englischen von Werner Schmitz

Ihr Verlagsname

Über dieses Buch

Hemingways berühmtester Roman in neuer Übersetzung

Hemingways frühester Roman aus dem Jahre 1926 liegt hier in neuer Übersetzung vor. Er ist der «Verlorenen Generation» des Ersten Weltkriegs gewidmet. Die Figuren leben, körperlich und seelisch gezeichnet, aber mit fatalistischer Sorglosigkeit als Außenseiter des bürgerlichen Lebens unter der heißen Sonne Frankreichs und Spaniens, zwischen Stierkampf und durchzechten Nächten.

Hemingway selbst beschrieb seinen Roman als «eine verdammt traurige Geschichte, in der aufgezeigt wird, wie Menschen zugrunde gehen». So etwa Lady Brett Ashley, die Männer in Serie unglücklich macht: ihren Vertrauten, den Ich-Erzähler Jack Barnes, einen typischen Hemingway-Helden, beherrscht und zurückhaltend; den aus einer wohlhabenden Familie stammenden Amateurboxer Robert Cohn, der, von Brett mal nah, mal fern gehalten, zwischen Unsicherheit und Aggression schwankt; und schließlich Pedro Romero, den Stierkämpfer, stolz, ausdauernd, mutig und voller Würde, aber Lady Ashley gegenüber machtlos.

«Fiesta» ist ein großes Epochenporträt, ein Generationenroman mit kraftvollen Zeichnungen von Menschen, Land und Leuten. Das Buch begründete Hemingways Weltruhm.

«Eine fesselnde, wunderschön absurde, herzzerreißende Erzählung.»

The New York Times

Über Ernest Hemingway

Ernest Hemingway, geboren 1899 in Oak Park, Illinois, gilt als einer der einflussreichsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. In den zwanziger Jahren lebte er als Reporter in Paris, später in Florida und auf Kuba; er nahm auf Seiten der Republikaner am Spanischen Bürgerkrieg teil, war Kriegsberichterstatter im Zweiten Weltkrieg. 1953 erhielt er den Pulitzer-Preis, 1954 den Nobelpreis für Literatur. Hemingway schied nach schwerer Krankheit 1961 freiwillig aus dem Leben.

Weitere Veröffentlichungen:

49 Depeschen

Ausgewählte Briefe 1917–1961

Der Abend vor der Schlacht

Der alte Mann und das Meer

Der Garten Eden

Die grünen Hügel Afrikas

Die Nick Adams Stories

Die Stories

Die Wahrheit im Morgenlicht

Gefährlicher Sommer

Haben und Nichthaben

In einem andern Land

Inseln im Strom

Männer ohne Frauen

Neues vom Festland

Paris, ein Fest fürs Leben

Reportagen 1920–1924

Schnee auf dem Kilimandscharo

Sämtliche Gedichte

Tod am Nachmittag

Über den Fluß und in die Wälder

Inhaltsübersicht

Dieses Buch ist für Hadley und für John Hadley Nicanor

«Ihr alle seid eine verlorene Generation.»

GERTRUDE STEIN IM GESPRÄCH

«Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt; die Erde aber bleibt ewiglich … Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie wieder daselbst aufgehe … Der Wind geht gen Mittag und kommt herum zur Mitternacht und wieder herum an den Ort, da er anfing … Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller; an den Ort, da sie her fließen, fließen sie wieder hin.»

PREDIGER

Buch eins

Kapitel 1

Robert Cohn war einmal Mittelgewichts-Champion von Princeton. Glauben Sie nicht, dass mir das als Boxtitel sonderlich imponiert, aber Cohn bedeutete es viel. Er machte sich nichts aus Boxen, tatsächlich war es ihm zuwider, aber er lernte es, gründlich und unter Schmerzen, um seine Schüchternheit und das Minderwertigkeitsgefühl zu bekämpfen, das sich aufgrund seiner Erfahrungen als Jude in Princeton in ihm breitgemacht hatte. Es gab ihm einen gewissen inneren Trost zu wissen, dass er jeden niederschlagen konnte, der ihm frech kam, aber da er sehr schüchtern und ein von Grund auf netter Junge war, schlug er sich ausschließlich im Ring. Er war Spider Kellys Musterschüler. Spider Kelly lehrte alle seine jungen Gentlemen, wie Federgewichtler zu boxen, ganz gleich, ob sie hundertfünf oder zweihundertfünf Pfund wogen. Aber für Cohn schien es richtig. Er war verdammt schnell. Er war so gut, dass Spider ihn prompt gegen einen zu starken Gegner antreten ließ und Cohn seither mit einer platten Nase herumlaufen muss. Das steigerte seinen Abscheu vor dem Boxen, verschaffte ihm aber auf verquere Art auch eine gewisse Befriedigung, und seiner Nase hat es mit Sicherheit gutgetan. In seinem letzten Jahr in Princeton las er zu viel und legte sich eine Brille zu. Ich habe nie einen aus seinem Jahrgang kennengelernt, der sich an ihn erinnert hätte. Man erinnerte sich nicht einmal mehr daran, dass er Mittelgewichts-Champion gewesen war.

Ich misstraue allen offenen und einfachen Leuten, besonders wenn ihre Geschichten in sich schlüssig sind, und ich hatte immer den Verdacht, Robert Cohn sei vielleicht niemals Mittelgewichts-Champion gewesen und vielleicht habe ihm ein Pferd ins Gesicht getreten oder womöglich habe seine Mutter sich erschreckt oder irgendetwas gesehen oder er sei womöglich als Kind gegen etwas gestoßen, aber schließlich habe ich mir die Geschichte von Spider Kelly bestätigen lassen. Spider Kelly erinnerte sich nicht nur an Cohn. Er hatte sich auch oft gefragt, was wohl aus ihm geworden war.

Robert Cohn gehörte dank seinem Vater zu einer der reichsten jüdischen Familien von New York und dank seiner Mutter zu einer der ältesten. An der Militärschule, wo er sich auf Princeton vorbereitet und in der Footballmannschaft einen sehr guten Flügelspieler abgegeben hatte, ließ niemand ihn spüren, dass er Jude war, also anders als die anderen; das kam erst in Princeton. Er war ein netter Junge, ein freundlicher Junge, und sehr schüchtern, und das verbitterte ihn. Beim Boxen reagierte er sich ab, und nachdem er Princeton mit angeschlagenem Selbstbewusstsein und platter Nase verlassen hatte, heiratete ihn das erste Mädchen, das nett zu ihm war. Er war fünf Jahre lang verheiratet, hatte drei Kinder, verlor den größten Teil der fünfzigtausend Dollar, die sein Vater ihm vermacht hatte, während der Rest des Vermögens an seine Mutter ging, und schrumpfte unter dem häuslichen Unglück mit einer reichen Frau zu einem ziemlich unattraktiven Wesen; und gerade als er sich entschlossen hatte, sie zu verlassen, verließ sie ihn und lief mit einem Miniaturenmaler davon. Da er monatelang darüber nachgedacht hatte, seine Frau zu verlassen, und es nur deswegen nicht getan hatte, weil es zu grausam gewesen wäre, sie seiner Person zu berauben, war ihr Fortgang ein sehr heilsamer Schock.

Es kam zur Scheidung, und Robert Cohn zog an die Westküste. In Kalifornien geriet er unter Literaten, und da er noch ein bisschen von den fünfzigtausend übrig hatte, finanzierte er binnen kurzem eine Kunstzeitschrift. Die Zeitschrift begann ihr Leben in Carmel, Kalifornien, und beendete es in Provincetown, Massachusetts. Bis dahin war Cohn, den man ausschließlich als Sponsor betrachtet hatte und dessen Name im Impressum lediglich unter den Mitgliedern des Beirats aufgeführt gewesen war, der alleinige Herausgeber geworden. Es war sein Geld, und er hatte Gefallen gefunden an der Macht, die ihm das Publizieren verschaffte. Er fand es bedauerlich, als die Zeitschrift zu kostspielig wurde und er sie aufgeben musste.

Inzwischen hatte er auch noch andere Sorgen. Eine Dame, die mit der Zeitschrift zu arrivieren hoffte, hatte ihn sich geschnappt. Sie war sehr energisch, und Cohn hatte keine Chance, nicht geschnappt zu werden. Außerdem war er fest davon überzeugt, dass er sie liebte. Als die Dame sah, dass die Zeitschrift nicht arrivieren würde, entwickelte sie einen leichten Groll auf Cohn und beschloss, sich zu holen, was noch und solange es noch zu holen war, weshalb sie ihn drängte, mit ihr nach Europa zu gehen, dort könne Cohn schreiben. Sie kamen nach Europa, wo die Dame aufgewachsen war, und blieben drei Jahre. Während dieser drei Jahre, das erste auf Reisen verbracht, die letzten beiden in Paris, hatte Robert Cohn zwei Freunde, Braddocks und mich. Braddocks war sein literarischer Freund. Ich war sein Tennisfreund.

Die Dame, die ihn sich geschnappt hatte, hieß Frances, und als sie gegen Ende des zweiten Jahres bemerkte, dass ihre Schönheit verblühte, änderte sie ihre Haltung gegenüber Robert von gleichgültiger Inanspruchnahme und Ausbeutung zu dem felsenfesten Entschluss, dass er sie heiraten sollte. Unterdessen hatte Roberts Mutter ihm ein monatliches Taschengeld von etwa dreihundert Dollar ausgesetzt. Ich bin davon überzeugt, dass Robert Cohn zweieinhalb Jahre lang keine andere Frau angesehen hat. Er war recht zufrieden, nur dass er wie viele andere, die in Europa lebten, lieber in Amerika gewesen wäre, und er hatte das Schreiben entdeckt. Er schrieb einen Roman, und der war nicht gar so schlecht, wie die Kritiker später behaupteten, aber doch ziemlich schwach. Er las viele Bücher, spielte Bridge, spielte Tennis und boxte in einem örtlichen Boxverein.

Wie seine Dame sich ihm gegenüber verhielt, wurde mir zum ersten Mal bewusst, nachdem wir drei eines Abends zusammen diniert hatten. Wir hatten im l’Avenue gegessen und gingen danach auf einen Kaffee ins Café de Versailles. Nach dem Kaffee tranken wir etliche fines, und dann wollte ich mich verabschieden. Cohn hatte gerade davon gesprochen, wir zwei sollten mal einen Wochenendausflug machen. Er wolle aus der Stadt heraus, er brauche Bewegung. Ich schlug vor, wir könnten nach Straßburg fliegen und von dort nach Saint Odile oder irgendwo sonst im Elsass wandern. «Ich kenne ein Mädchen in Straßburg, die kann uns die Stadt zeigen», sagte ich.

Jemand trat mich unter dem Tisch. Ich hielt das für unbeabsichtigt und fuhr fort: «Sie lebt seit zwei Jahren dort und kennt sich bestens in der Stadt aus. Ein famoses Mädchen.»

Wieder bekam ich einen Tritt, blickte auf und sah Frances, Roberts Dame, mit verkniffener Miene das Kinn heben.

«Was soll’s», sagte ich, «warum eigentlich nach Straßburg? Wir könnten auch nach Brügge oder in die Ardennen.»

Cohn schien erleichtert. Ich bekam keine Tritte mehr. Ich sagte gute Nacht und ging. Cohn sagte, er wolle eine Zeitung kaufen und mich noch bis zur nächsten Ecke begleiten. «Um Himmels willen», sagte er, «wozu musstest du von dem Mädchen in Straßburg anfangen? Hast du nicht Frances gesehen?»

«Nein, warum sollte ich? Was geht es Frances an, wenn ich eine Amerikanerin kenne, die in Straßburg lebt?»

«Völlig egal, was das für ein Mädchen ist. Ich kann dann jedenfalls nicht mit.»

«Sei nicht albern.»

«Du kennst Frances nicht. Spielt keine Rolle, was für ein Mädchen. Hast du nicht ihr Gesicht gesehen?»

«Na dann», sagte ich, «fahren wir eben nach Senlis.»

«Sei nicht gleich eingeschnappt.»

«Bin ich nicht. Senlis ist in Ordnung, da können wir im Grand Cerf absteigen, in den Wäldern wandern und wieder nach Hause fahren.»

«Gut, das wird sich machen lassen.»

«Also, wir sehen uns dann morgen beim Tennis», sagte ich.

«Gute Nacht, Jake», sagte er und wollte zum Café zurück.

«Du hast deine Zeitung vergessen», sagte ich.

«Ach ja.» Er ging mit mir zum Kiosk an der Ecke. «Du bist doch nicht eingeschnappt, Jake?» Er drehte sich mit der Zeitung in der Hand zu mir um.

«Nein, warum sollte ich?»

«Wir sehen uns beim Tennis», sagte er. Ich sah ihn mit der Zeitung zum Café zurückgehen. Ich mochte ihn ganz gern, und offenbar machte sie ihm das Leben schwer.

Kapitel 2

In diesem Winter fuhr Robert Cohn mit seinem Roman nach Amerika und brachte ihn bei einem recht guten Verlag unter. Die Reise gab Anlass zu einem furchtbaren Streit, wie ich hörte, und ich vermute, da hat Frances ihn verloren, denn in New York waren mehrere Frauen nett zu ihm, und als er zurückkam, war er ganz verändert. Er sprach enthusiastischer von Amerika als je zuvor, und er war nicht mehr so einfach, nicht mehr so nett. Der Verlag hatte seinen Roman ziemlich gelobt, und das war ihm zu Kopf gestiegen. Dann hatten mehrere Frauen es darauf angelegt, nett zu ihm zu sein, und sein Horizont hatte sich völlig verschoben. Vier Jahre lang hatte sein Horizont sich auf seine Frau beschränkt. Drei Jahre lang, oder fast drei Jahre lang, hatte er nicht über Frances hinausgesehen. Ich bin mir sicher, er war bis dahin noch nie verliebt gewesen.

Er hatte geheiratet, um sich für die schlimme Zeit am College zu trösten, und seine Enttäuschung über die Erkenntnis, dass er seiner Frau nicht alles bedeutet hatte, war von Frances ausgenutzt worden. Er war noch nie verliebt, erkannte aber, dass er für Frauen eine attraktive Größe darstellte und dass der Umstand, dass eine Frau sich etwas aus ihm machte und mit ihm leben wollte, nicht bloß einem göttlichen Wunder zuzuschreiben war. Das veränderte ihn, er war jetzt kein so angenehmer Gesellschafter mehr. Außerdem hatte er mit seinen New Yorker Bekannten einige Partien Bridge um hohe Einsätze gespielt, die er sich eigentlich gar nicht leisten konnte, dabei aber Glück gehabt und mehrere hundert Dollar gewonnen. Nun bildete er sich groß etwas auf seine Bridgekünste ein und sprach oft davon, ein Mann könne jederzeit vom Bridge leben, wenn er mal dazu gezwungen sei.

Und noch etwas. Er hatte W. H. Hudson gelesen. Das klingt nach einer harmlosen Beschäftigung, aber Cohn hatte The Purple Land gelesen und wiedergelesen. The Purple Land ist ein fatales Buch, wenn man es zu spät im Leben liest. Es erzählt von großartigen, erdichteten Liebesabenteuern eines perfekten englischen Gentleman in einem ungeheuer romantischen Land, dessen Landschaften sehr gut beschrieben werden. Dass ein Mann das mit vierunddreißig als Ratgeber dafür nimmt, was das Leben zu bieten hat, ist ungefähr so erfolgversprechend, wie wenn jemand im selben Alter, ausgestattet mit den praxistauglicheren Werken von Alger, direkt aus einem französischen Kloster an die Wall Street gehen würde. Cohn, vermute ich, nahm The Purple Land so wörtlich wie einen Börsenbericht von R. G. Dun. Verstehen Sie mich richtig, er hatte schon einige Vorbehalte, aber im großen Ganzen war das für ihn ein seriöses Buch. Mehr brauchte es nicht, ihn auf Trab zu bringen. Wie sehr es ihn auf Trab gebracht hatte, erkannte ich erst, als er eines Tages in mein Büro kam.

«Hallo, Robert», sagte ich. «Kommst du, um mich aufzuheitern?»

«Hättest du Lust, nach Südamerika zu gehen?», fragte er.

«Nein.»

«Warum nicht?»

«Keine Ahnung. Wollte ich noch nie. Zu teuer. Und überhaupt kannst du in Paris so viele Südamerikaner sehen, wie du willst.»

«Das sind keine echten Südamerikaner.»

«Für mich sehen sie sehr echt aus.»

Ich musste zum Bahnhof, meine wöchentlichen Artikel auf die Reise bringen, und hatte erst die Hälfte fertig.

«Gibt’s irgendwas Neues?», fragte ich.

«Nein.»

«Keine deiner bedeutenden Bekannten lassen sich scheiden?»

«Nein; hör zu, Jake. Wenn ich für uns beide die Kosten übernehme, kommst du dann mit nach Südamerika?»

«Warum ich?»

«Du kannst Spanisch. Und zu zweit wäre es amüsanter.»

«Nein», sagte ich, «mir gefällt es hier, und im Sommer reise ich nach Spanien.»

«Mein Leben lang träume ich schon von einer solchen Reise», sagte Cohn. Er setzte sich. «Bis ich endlich dazu komme, werde ich zu alt sein.»

«Sei kein Narr», sagte ich. «Du kannst reisen, wohin du willst. Du hast jede Menge Geld.»

«Ich weiß. Aber ich komme nicht in Gang.»

«Kopf hoch», sagte ich. «Die Länder sehen doch alle nur aus wie im Kino.»

Aber er tat mir leid. Es hatte ihn schlimm erwischt.

«Die Vorstellung, wie schnell mein Leben verrinnt und wie wenig ich davon habe, ist mir unerträglich.»

«Niemand kostet sein Leben voll aus, nur die Stierkämpfer.»

«Stierkämpfer interessieren mich nicht. Das ist nicht normal, wie die leben. Ich möchte wieder aufs Land, nach Südamerika. Das könnte großartig werden.»

«Hast du schon mal daran gedacht, zur Jagd nach Britisch-Ostafrika zu fahren?»

«Nein, das würde mir nicht gefallen.»

«Dorthin würde ich dich begleiten.»

«Nein; das interessiert mich nicht.»

«Nur, weil du noch nie ein Buch darüber gelesen hast. Lies mal eins über schöne schwarze Prinzessinnen, was die für Liebesgeschichten haben.»

«Ich will aber nach Südamerika.»

Er hatte schon eine störrische jüdische Ader.

«Komm mit, lass uns was trinken.»

«Arbeitest du nicht?»

«Nein», sagte ich. Wir gingen die Treppe runter zu dem Café im Erdgeschoss. Ich hatte herausgefunden, das war die beste Methode, Freunde loszuwerden. Sobald man einen Drink zu sich genommen hatte, brauchte man nur zu sagen: «Also, ich muss dann mal wieder, ein paar Depeschen abschicken», und das war’s. Es ist sehr wichtig, sich mit Anstand verdrücken zu können, wenn man im Zeitungsgeschäft tätig ist, wo es wesentlich zur Berufsehre gehört, niemals den Eindruck zu erwecken, dass man arbeitet. Wie auch immer, wir gingen runter an die Bar und tranken einen Whisky mit Soda. Cohn sah sich die Flaschen in den Kästen an den Wänden an. «Ein gutes Lokal», sagte er.

«Eine Menge Schnaps», stimmte ich zu.

«Hör zu, Jake.» Er lehnte sich über den Tresen. «Hast du nie das Gefühl, dein Leben verrinnt und du hast gar nichts davon? Ist dir klar, dass du beinahe schon die Hälfte deines Lebens hinter dir hast?»

«Doch, ab und zu mal.»

«Weißt du, dass wir in ungefähr fünfunddreißig Jahren tot sein werden?»

«Na und, Robert», sagte ich. «Na und?»

«Ich mein’s ernst.»

«Darüber mach ich mir keine Sorgen», sagte ich.

«Solltest du aber.»

«Früher habe ich mir Sorgen genug gemacht. Darüber bin ich hinweg.»

«Aber ich will nach Südamerika.»

«Hör zu, Robert, Reisen in andere Länder, das bringt gar nichts. Habe ich alles ausprobiert. Du nimmst dich ja doch immer mit, egal wohin du gehst. Das ist witzlos.»

«Aber du warst nie in Südamerika.»

«Zum Teufel mit Südamerika! Wenn du da in deiner jetzigen Laune hingehst, ändert sich rein gar nichts. Die Stadt hier ist in Ordnung. Fang doch einfach an, dein Leben hier in Paris zu leben!»

«Paris steht mir bis hier, das Quartier steht mir bis hier.»

«Dann geh nicht ins Quartier. Lass dich einfach treiben und warte ab, was passiert.»

«Mir passiert nie was. Einmal bin ich die ganze Nacht allein herumgelaufen, und nichts ist passiert, außer dass mich ein Fahrradpolizist angehalten und meine Papiere verlangt hat.»

«War die Stadt bei Nacht nicht schön?»

«Ich mach mir nichts aus Paris.»

Da hatten wir’s. Er tat mir leid, aber wie konnte man einem Dickschädel helfen, der am Ende immer dasselbe sagte: Südamerika werde es richten, und Paris gefalle ihm nicht. Das Erste hatte er aus einem Buch und das Zweite vermutlich auch.

«Also», sagte ich, «ich muss wieder rauf, ein paar Depeschen abschicken.»

«Musst du wirklich gehen?»

«Ja, ich muss meine Depeschen abschicken.»

«Was dagegen, wenn ich mitkomme und mich zu dir ins Büro setze?»

«Nein, komm nur mit.»

Er setzte sich ins Vorzimmer und las Zeitung, während der Redakteur, der Herausgeber und ich zwei Stunden lang hart arbeiteten. Dann sortierte ich die Durchschläge aus, stempelte meinen Namen drunter, stopfte das Zeug in ein paar große Umschläge und klingelte nach einem Boten, der sie zur Gare St. Lazare bringen sollte. Im Vorzimmer war Robert Cohn in dem großen Sessel eingeschlafen. Er schlief mit dem Kopf auf seinen Armen. Ich weckte ihn nur ungern, wollte aber das Büro abschließen und mich auf die Socken machen. Ich legte ihm eine Hand auf die Schulter. Er schüttelte den Kopf. «Ich kann das nicht», sagte er und vergrub den Kopf tiefer in seinen Armen. «Ich kann das nicht. Vollkommen ausgeschlossen.»

«Robert», sagte ich und schüttelte ihn an der Schulter. Er sah auf. Blinzelte mich lächelnd an.

«Hab ich was gesagt?»

«Allerdings. Aber undeutlich.»

«Gott, was für ein blöder Traum!»

«Bist du von der Schreibmaschine eingeschlafen?»

«Möglich. Ich hab letzte Nacht kein Auge zugemacht.»

«Was war denn los?»

«Wir haben geredet», sagte er.

Ich sah es vor mir. Ich habe die üble Angewohnheit, mir die Schlafzimmerszenen meiner Freunde auszumalen. Wir gingen ins Café Napolitain, tranken einen apéritif und schauten dem abendlichen Treiben auf dem Boulevard zu.

Kapitel 3

Es war ein warmer Frühlingsabend, und nachdem Robert gegangen war, saß ich an einem Tisch draußen vor dem Napolitain, sah zu, wie es dunkel wurde und die Lichtreklamen angingen, sah die Ampel abwechselnd rot und grün werden, die Leute vorbeischlendern, die Pferdekutschen an den endlosen Taxischlangen entlangklappern, die poules vorbeischlendern, allein oder zu zweit auf der Suche nach einem Abendessen. Ich beobachtete ein gutaussehendes Mädchen, sie ging am Tisch vorbei und weiter die Straße hinauf, bis ich sie aus den Augen verlor, dann beobachtete ich eine andere und sah die erste wieder zurückkommen. Als sie an mir vorbeiging, hob ich den Blick, worauf sie herankam und sich zu mir setzte. Der Kellner erschien.

«Nun, was möchtest du trinken?», fragte ich.

«Pernod.»

«Das ist nicht gut für kleine Mädchen.»

«Selber kleines Mädchen. Dites garçon, un Pernod.»

«Für mich auch einen Pernod.»

«Was liegt an?», fragte sie. «Bisschen feiern?»

«Klar. Du nicht?»

«Keine Ahnung. In dieser Stadt weiß man das nie.»

«Magst du Paris nicht?»

«Nein.»

«Warum gehst du nicht woanders hin?»

«Was anderes gibt es nicht.»

«Also bist du zufrieden.»

«Zufrieden, von wegen!»

Pernod ist ein grünliches Absinth-Imitat. Wenn man Wasser hinzufügt, wird es milchig. Es schmeckt nach Lakritz und verleiht guten Auftrieb, lässt einen aber auch schnell abstürzen. Wir saßen und tranken, und das Mädchen machte ein mürrisches Gesicht.

«Na», sagte ich, «lädst du mich zum Essen ein?»

Sie grinste, und ich sah, warum sie darauf achtete, nicht offen zu lachen. Mit geschlossenem Mund war sie ziemlich hübsch. Ich zahlte, und wir gingen an den Straßenrand. Ich winkte eine Droschke heran, und der Kutscher hielt am Bordstein. Wir saßen in dem langsamen, sanft schaukelnden fiacre und fuhren die Avenue de l’Opéra hinauf, vorbei an den geschlossenen Türen und hellen Schaufenstern der Geschäfte, die breite, leuchtende Straße nahezu menschenleer. Die Kutsche passierte die Geschäftsstelle des New York Herald mit den vielen Uhren im Fenster.

«Wozu sind da so viele Uhren?», fragte sie.

«Die zeigen die Zeit in verschiedenen amerikanischen Städten an.»

«Erzähl keine Märchen.»

Wir bogen in die Rue des Pyramides ein, schoben uns durch den Verkehr auf der Rue de Rivoli und gelangten durch ein dunkles Tor in die Tuilerien. Sie schmiegte sich an mich, und ich legte einen Arm um sie. Sie sah auf, um sich küssen zu lassen. Sie berührte mich mit einer Hand, und ich schob ihre Hand fort.

«Lass nur.»

«Was hast du? Bist du krank?»

«Ja.»

«Alle sind krank. Ich auch.»

Wir kamen aus den Tuilerien ins Licht, überquerten die Seine und wandten uns in die Rue de Saint Pères.

«Wenn du krank bist, solltest du keinen Pernod trinken.»

«Du auch nicht.»

«Mir macht das nichts. Einer Frau macht das nichts.»

«Wie heißt du?»

«Georgette. Und du?»

«Jacob.»

«Das ist ein flämischer Name.»

«Auch ein amerikanischer.»

«Du bist kein Flame?»

«Nein, Amerikaner.»

«Gut, ich kann Flamen nicht ausstehen.»

Inzwischen hatten wir das Restaurant erreicht. Ich bat den cocher anzuhalten. Wir stiegen aus, und Georgette gefiel der Laden nicht. «Das ist aber kein besonders gutes Restaurant.»

«Stimmt», sagte ich. «Du möchtest wohl lieber ins Foyot. Dann steig wieder ein und fahr hin.»

Ich hatte sie in der sentimentalen Anwandlung aufgelesen, dass es schön wäre, nicht allein zu essen. Ich hatte schon lange nicht mehr mit einer poule getafelt und hatte vergessen, wie langweilig das sein konnte. Wir gingen hinein, vorbei an Madame Lavigne hinter der Kasse, und traten in einen kleinen Raum. Beim Essen taute Georgette ein bisschen auf.

«Doch nicht so übel», sagte sie. «Nichts Schickes, aber das Essen ist in Ordnung.»

«Besser als in Lüttich.»

«Du meinst Brüssel.»

Wir bestellten noch eine Flasche Wein, und Georgette machte einen Witz. Sie lächelte und zeigte alle ihre schlechten Zähne, und wir stießen an. «Du bist kein schlechter Mensch», sagte sie. «Schade, dass du krank bist. Wir kommen gut miteinander aus. Was hast du denn eigentlich?»

«Bin im Krieg verwundet worden», sagte ich.

«Ah, dieser verfluchte Krieg.»

Wahrscheinlich hätten wir weiter über den Krieg gesprochen und uns darauf verständigt, dass er in Wirklichkeit eine Katastrophe für die Zivilisation gewesen war und man ihn besser vermieden hätte. Ich war jetzt schon gelangweilt genug. Aber dann rief jemand aus dem anderen Raum: «Barnes! Na so was, Barnes! Jacob Barnes!»

«Ein Freund ruft mich», erklärte ich und ging rüber.

Braddocks saß mit etlichen Leuten an einem großen Tisch. Cohn, Frances Clyne, Mrs. Braddocks, die anderen kannte ich nicht.

«Du kommst doch nachher mit in den Tanzclub?», fragte Braddocks.

«Tanzclub?»

«Aber ja. Wissen Sie nicht, dass wir den wiederbelebt haben?», warf Mrs. Braddocks ein.

«Sie müssen, Jake. Wir gehen alle», sagte Frances am anderen Ende des Tischs. Sie war groß und lächelte.

«Natürlich kommt er», sagte Braddocks. «Setz dich zu uns und trink einen Kaffee mit, Barnes.»

«Klar.»

«Und holen Sie Ihre Freundin», sagte Mrs. Braddocks lachend. Sie war Kanadierin und besaß die lockere Lebensart dieser Leute.

«Danke, wir kommen gleich», sagte ich. Ich ging in den kleinen Raum zurück.

«Wer sind deine Freunde?», fragte Georgette.

«Schriftsteller und Künstler.»

«Auf dieser Seite des Flusses gibt es eine Menge davon.»

«Zu viele.»

«Finde ich auch. Aber manche von denen verdienen viel Geld.»

«O ja.»

Als wir aufgegessen und den Wein getrunken hatten, sagte ich: «Komm. Den Kaffee trinken wir mit den anderen.»

Georgette öffnete ihr Täschchen, nahm einen kleinen Spiegel, legte etwas Schminke auf, zog den Lippenstift nach und rückte ihren Hut zurecht.

«Gut», sagte sie.

Wir gingen in den Raum voller Leute, und Braddocks und die Männer an seinem Tisch erhoben sich.

«Ich möchte meine Verlobte vorstellen, Mademoiselle Georgette Leblanc», sagte ich. Georgette zeigte ihr wunderbares Lächeln, und wir gaben allen die Hand.

«Sind Sie mit Georgette Leblanc verwandt, der Sängerin?», fragte Mrs. Braddocks.

«Connais pas», antwortete Georgette.

«Aber Sie haben denselben Namen», insistierte Mrs. Braddocks freundlich.

«Nein», sagte Georgette. «Überhaupt nicht. Ich heiße Hobin.»

«Aber Mr. Barnes hat Sie als Mademoiselle Georgette Leblanc vorgestellt. Ganz sicher», ließ Mrs. Braddocks nicht locker; wenn sie Französisch reden musste, wurde sie nervös und wusste manchmal selbst nicht so genau, was sie sagte.

«Er macht Faxen», sagte Georgette.

«Oh, dann war es also ein Scherz», sagte Mrs. Braddocks.

«Ja», sagte Georgette. «Zum Lachen.»

«Hast du das gehört, Henry?», rief Mrs. Braddocks ihrem Mann über den Tisch hin zu. «Mr. Barnes hat seine Verlobte als Mademoiselle Leblanc vorgestellt, dabei heißt sie in Wirklichkeit Hobin.»

«Aber natürlich, mein Schatz. Mademoiselle Hobin. Ich kenne sie schon seit langem.»

«Oh, Mademoiselle Hobin», rief Frances Clyne; sie sprach rasend schnell Französisch und schien nicht so stolz und verwundert wie Mrs. Braddocks, dass es tatsächlich echt französisch klang. «Sind Sie schon lange in Paris? Gefällt es Ihnen hier? Sie lieben die Stadt, nicht wahr?»

«Wer ist das?», fragte mich Georgette. «Muss ich mit der reden?»

Sie drehte sich zu Frances um, die lächelnd dasaß, die Hände gefaltet, den Kopf auf ihrem schlanken Hals leicht nach oben gewandt, und schon die Lippen spitzte, um weiterzusprechen.

«Nein, Paris gefällt mir nicht. Teuer und schmutzig.»

«Ach wirklich? Ich finde es ganz außerordentlich sauber. Eine der saubersten Städte Europas.»

«Ich finde es schmutzig.»

«Wie seltsam! Aber vielleicht sind Sie noch nicht so lange hier.»

«Lange genug.»

«Aber die Leute sind doch nett. Das muss man zugeben.»

Georgette sah mich an. «Du hast nette Freunde.»

Frances war ein wenig betrunken und hätte gern noch mehr gesagt, aber dann kam der Kaffee, und nachdem Lavigne den Likör gebracht hatte, machten wir uns auf den Weg zum Tanzclub der Braddocks.

Der Tanzclub wurde in einem bal musette in der Rue de la Montagne Sainte Geneviève abgehalten. An fünf Abenden in der Woche tanzten dort die Arbeiter des Panthéon-Viertels. Einmal die Woche war Tanzclub. Montagabend war geschlossen. Als wir eintrafen, war kaum jemand da, nur ein Polizist an einem Tisch beim Eingang, die Frau des Inhabers hinter dem Tresen sowie der Inhaber selbst. Die Tochter des Hauses kam gerade die Treppe hinunter. In dem Raum standen lange Bänke und Tische verteilt, hinten war die Tanzfläche.

«Die Leute könnten ruhig etwas früher kommen», sagte Braddocks. Die Tochter kam zu uns und fragte, was wir trinken wollten. Der Inhaber setzte sich auf einen Barhocker neben der Tanzfläche und begann Akkordeon zu spielen. Er trug eine Glöckchenkette ums Fußgelenk und schlug damit den Takt zu seinem Spiel. Alle tanzten. Es war heiß, und am Ende schwitzten wir alle.

«Mein Gott», sagte Georgette. «Wie ein Dampfbad!»

«Es ist heiß.»

«Heiß, mein Gott!»

«Nimm den Hut ab.»

«Gute Idee.»

Jemand forderte Georgette zum Tanzen auf, und ich ging an den Tresen. Es war wirklich ein sehr warmer Abend, und die Akkordeonmusik passte sehr gut dazu. Ich nahm ein Bier, stellte mich in den Eingang und ließ mir die kühle Brise von draußen um die Nase wehen. Zwei Taxis kamen die steile Straße herunter. Beide hielten vor dem Bal. Eine Schar junger Männer stieg aus, einige im Pullover, andere in Hemdsärmeln. Im Licht, das aus dem Eingang fiel, sah ich ihre Hände und ihre frisch gewaschenen gewellten Haare. Der Polizist an der Tür warf mir einen Blick zu und grinste. Sie kamen rein. Jetzt im hellen Licht sah ich Hände, gewelltes Haar, weiße Gesichter, sie schnitten Grimassen, gestikulierten und redeten. Brett war auch dabei. Sie sah ganz reizend aus, und sie gehörte eindeutig zu ihnen.

Einer von ihnen sah Georgette und sagte: «Ei so was! Eine leibhaftige Hure! Mit der werde ich tanzen, Lett. Pass mal auf.»

Lett, ein großer Dunkelhaariger, sagte: «Nur nichts überstürzen.»

Der gewellte Blonde antwortete: «Keine Sorge, Schatz.» Und mit solchen Leuten ging Brett aus.

Ich geriet in Zorn. Irgendwie machten die mich immer wütend. Ich weiß, angeblich sind das amüsante Leute, und man soll ja tolerant sein, aber am liebsten hätte ich mich auf irgendeinen von denen gestürzt und ihm dieses gezierte, überhebliche Gehabe ausgetrieben. Stattdessen ging ich auf die Straße und trank ein Bier am Tresen im nächsten Bal. Das Bier war nicht gut, und ich trank einen noch schlechteren Cognac, um den Geschmack loszuwerden. Als ich in den Bal zurückkam, war die Tanzfläche voll, und Georgette tanzte mit dem großen blonden Jüngling, der die Hüften schwang und den Kopf zur Seite gedreht und den Blick nach oben gerichtet hatte. Als die Musik aufhörte, forderte gleich ein anderer von ihnen sie zum Tanzen auf. Die hatten sie in Beschlag genommen. Ich wusste, jetzt würden sie alle mit ihr tanzen. So sind die.

Ich setzte mich an einen Tisch. Cohn saß auch da. Frances tanzte. Mrs. Braddocks kam mit einem dazu, den sie als Robert Prentiss vorstellte. Er war über Chicago aus New York hierhergereist, ein aufstrebender Romanschriftsteller. Er hatte so eine Art englischen Akzent. Ich wollte ihm was zu trinken bestellen.

«Besten Dank», sagte er, «ich hab schon.»

«Dann trinken Sie noch einen.»

«Also gut, danke.»

Wir winkten die Tochter des Hauses herbei und nahmen beide eine fine à l’eau.

«Sie sind aus Kansas City, wie ich höre», sagte er.

«Ja.»

«Gefällt Ihnen Paris?»

«Ja.»

«Wirklich?»

Ich war ein bisschen betrunken. Keineswegs ernsthaft betrunken, nur gerade genug, um etwas leichtfertig zu sein.

«Herrgott», sagte ich, «ja. Ihnen etwa nicht?»

«Huch, wie entzückend Sie aus der Haut fahren können», sagte er. «Ich wünschte, das könnte ich auch.»

Ich stand auf und ging rüber zur Tanzfläche. Mrs. Braddocks kam mir nach. «Seien Sie Robert nicht böse», sagte sie. «Er ist noch ein Kind.»

«Ich war nicht böse», sagte ich. «Ich dachte nur, ich muss gleich kotzen.»

«Ihre Verlobte kommt ja großartig an.» Mrs. Braddocks sah nach der Tanzfläche, wo Georgette in den Armen des großen Dunklen tanzte, der Lett hieß.

«Nicht wahr?», sagte ich.

«Allerdings», sagte Mrs. Braddocks.

Cohn erschien. «Komm, Jake», sagte er, «trink was.» Wir gingen zum Tresen. «Was hast du? Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen?»

«Nein, nichts. Ich kann bloß dieses Theater nicht ausstehen.»

Brett stellte sich zu uns.

«Hallo, Leute.»

«Hallo, Brett», sagte ich. «Du bist ja gar nicht betrunken?»

«Ich werde einfach nicht mehr betrunken. Also lass mal einen Cognac mit Soda springen.»

Sie hielt mir das Glas hin, und ich beobachtete, wie Robert Cohn sie ansah. So ein Gesicht musste sein Landsmann gemacht haben, als er das Gelobte Land erblickte. Cohn war natürlich viel jünger. Aber seine gespannte, erwartungsvolle Miene sprach Bände.

Brett sah verdammt gut aus. Sie trug einen Pullunder und einen Tweedrock, und ihr Haar war nach hinten gebürstet wie das eines Jungen. Sie hatte mit alldem angefangen. Ihre Figur hatte Kurven wie der Rumpf einer Rennyacht, und unter diesem Pullunder entging einem nichts davon.

«Toller Verein, mit dem du da gekommen bist, Brett», sagte ich.

«Sind sie nicht reizend? Und du, mein Lieber. Wo hast du deine her?»

«Aus dem Napolitain.»

«Und du hattest einen schönen Abend?»

«Unbezahlbar», sagte ich.

Brett lachte. «Du solltest das nicht tun, Jake. Damit beleidigst du uns. Sieh dir Frances an und Jo.»

Das sagte sie Cohn zuliebe.

«Es schränkt den freien Wettbewerb ein», sagte Brett. Wieder lachte sie.

«Wie herrlich nüchtern du bist», sagte ich.

«Ja, nicht wahr? Und wenn man mit solchen Leuten wie denen zusammen ist, kann man auch ganz gefahrlos trinken.»

Die Musik fing an, und Robert Cohn sagte: «Möchten Sie mit mir tanzen, Lady Brett?»

Brett schenkte ihm ein Lächeln. «Ich habe diesen Tanz Jacob versprochen», lachte sie. «Was für einen verdammt biblischen Namen du hast, Jake.»

«Wie wär’s mit dem nächsten?», fragte Cohn.

«Wir gehen dann», sagte Brett. «Wir haben noch eine Verabredung in Montmartre.»

Beim Tanzen beobachtete ich über Bretts Schulter hinweg Cohn, der am Tresen stand und sie nicht aus den Augen ließ.

«Wieder ein Neuer für dich», sagte ich zu ihr.

«Lass das. Der Ärmste. Ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen.»

«Na ja», sagte ich. «Du legst dir wohl gern eine Sammlung an.»

«Red kein dummes Zeug.»

«Selber.»

«Na und, was soll’s?»

«Schon gut», sagte ich. Wir tanzten zu dem Akkordeon, das jetzt von einem Banjo begleitet wurde. Es war heiß, und ich fühlte mich wohl. Wir kamen an Georgette vorbei, die mit einem anderen dieser Leute tanzte.

«Was hat dich nur geritten, sie hierher mitzunehmen?»

«Weiß nicht, hab sie einfach mitgenommen.»

«Du bist ja verdammt romantisch.»

«Nein, ich langweile mich nur.»

«Jetzt?»

«Nein, jetzt nicht.»

«Wir sollten verschwinden. Sie ist in guten Händen.»

«Willst du?»

«Würde ich fragen, wenn ich nicht wollte?»

Wir verließen die Tanzfläche, und ich nahm meinen Mantel von einem Bügel an der Wand und zog ihn an. Brett stand am Tresen. Cohn sprach mit ihr. Ich blieb am Tresen stehen und bat um einen Umschlag. Die patronne fand einen. Ich nahm einen Fünfzig-Franc-Schein aus der Tasche, steckte ihn in den Umschlag, klebte ihn zu und reichte ihn der patronne.

«Wenn das Mädchen, mit dem ich gekommen bin, nach mir fragt, geben Sie ihr das bitte», sagte ich. «Wenn sie mit einem dieser Herren geht, bewahren Sie es für mich auf?»

«C’est entendu, Monsieur», sagte die patronne. «Sie gehen schon? So früh?»

«Ja», sagte ich.

Wir gingen zur Tür. Cohn redete immer noch auf Brett ein. Sie sagte gute Nacht und nahm meinen Arm. «Gute Nacht, Cohn», sagte ich. Auf der Straße sahen wir uns nach einem Taxi um.

«Die fünfzig Franc siehst du nicht mehr wieder», sagte Brett.

«Sicher.»

«Keine Taxis.»

«Wir können zu Fuß zum Panthéon und dort eins nehmen.»

«Lass uns in der Kneipe nebenan was trinken und dort eins bestellen.»

«Du würdest wohl nicht mal zu Fuß die Straßenseite wechseln.»

«Nur wenn es unbedingt sein muss.»

Wir gingen in die nächste Bar, und ich ließ den Kellner ein Taxi holen.

«Immerhin», sagte ich, «haben wir die anderen vom Hals.»

Wir standen an der großen Theke, ohne zu reden, ohne uns anzusehen. Der Kellner kam und sagte, das Taxi sei da. Brett drückte mir fest die Hand. Ich gab dem Kellner einen Franc, und wir gingen raus. «Was soll ich ihm sagen, wohin?», fragte ich.

«Ach, sag ihm, er soll einfach herumfahren.»

Zum Parc Montsouris, sagte ich dem Fahrer, stieg ein und schlug die Tür zu. Brett lehnte in einer Ecke, die Augen geschlossen. Ich setzte mich neben sie. Das Taxi fuhr mit einem Ruck an.

«Ach, Liebster, ich bin so unglücklich», sagte Brett.

Kapitel 4

Das Taxi fuhr den Hügel rauf, an dem hellen Platz vorbei und weiter bergauf ins Dunkle hinein, dann ein ebenes Stück durch eine dunkle Straße hinter St. Étienne du Mont, dann sanft abwärts über Asphalt an den Bäumen und dem wartenden Bus an der Place de la Contrescarpe vorbei und weiter über das Kopfsteinpflaster der Rue Mouffetard. Auf beiden Straßenseiten gab es helle Bars und Läden, die zu dieser Stunde noch geöffnet hatten. Wir saßen jeder für sich, aber die alte Straße rüttelte uns aneinander. Brett hatte ihren Hut nicht mehr auf. Ihr Kopf war nach hinten gesunken. Ich sah ihr Gesicht im Licht der Geschäfte, dann wurde es dunkel, und als wir auf die Avenue des Gobelins einbogen, sah ich ihr Gesicht wieder deutlich. Die Straße war aufgerissen, Männer arbeiteten im Licht von Schweißbrennern an den Straßenbahngleisen. Bretts Gesicht war weiß, ihr langer Hals leuchtete im grellen Widerschein der Brenner. Die Straße war wieder dunkel, und ich küsste sie. Unsere Lippen pressten sich fest aufeinander, dann wandte sie sich ab und rückte in die Ecke, so weit weg wie möglich. Ihr Kopf war nach unten gesunken.

«Fass mich nicht an», sagte sie. «Bitte fass mich nicht an.»

«Was ist denn?»

«Ich ertrage das nicht.»

«Ach, Brett.»

«Du darfst das nicht. Versteh mich. Ich ertrage das nicht. Ach, Liebster, versteh mich doch!»

«Liebst du mich nicht?»

«Dich lieben? Mir wird ganz schwach, wenn du mich anfasst.»

«Können wir denn gar nichts machen?»

Sie hatte sich aufgerichtet. Ich hatte einen Arm um sie gelegt, sie lehnte an meiner Schulter, und wir waren ganz ruhig. Sie sah mir in die Augen mit jenem Blick, bei dem man sich fragte, ob sie wirklich aus ihren eigenen Augen schaute. Sie schauten unentwegt und auch dann noch, wenn die Augen aller anderen Erdbewohner längst zu schauen aufgehört hatten. Sie schaute, als gäbe es nichts auf der Welt, das sie nicht auf diese Weise ansehen würde, und tatsächlich hatte sie vor sehr vielen Dingen Angst.

«Und wir können kein bisschen dagegen unternehmen», sagte ich.

«Ich weiß nicht», sagte sie. «Ich will diese Hölle nicht noch einmal durchmachen.»

«Wir sollten uns voneinander fernhalten.»

«Aber, Liebster, ich muss dich sehen. Es geht doch nicht nur um das eine.»

«Nein, aber es läuft immer darauf hinaus.»

«Das ist meine Schuld. Wir müssen schließlich für alles bezahlen, was wir tun.»

Die ganze Zeit hatte sie mir in die Augen gesehen. Ihre Augen hatten verschiedene Tiefen, manchmal schienen sie vollkommen flach. Jetzt konnte man ihnen bis auf den Grund sehen.

«Wenn ich daran denke, was ich den Männern alles angetan habe. Jetzt bezahle ich dafür.»

«Red kein dummes Zeug», sagte ich. «Im Übrigen sollte man, was mir passiert ist, von der komischen Seite betrachten. Ich denke nie darüber nach.»

«Von wegen, das glaub ich nie und nimmer.»

«Lassen wir das.»

«Ich habe auch mal darüber gelacht.» Sie sah mich nicht an. «Ein Freund von meinem Bruder ist so aus Mons zurückgekehrt. Kam mir ungeheuer komisch vor. Man weiß aber auch gar nichts, oder?»

«Nein», sagte ich. «Keiner weiß irgendwas.»

Ich hatte mehr als genug von diesem Thema. Früher hatte ich die Sache von den meisten ihrer verschiedenen Seiten betrachtet, auch von der, dass gewisse Verletzungen oder Unvollkommenheiten ein Anlass zur Belustigung sein können, während sie für denjenigen, der sie hat, etwas sehr Ernstes sind.

«Es ist komisch», sagte ich. «Es ist sehr komisch. Und es macht ja auch Spaß, verliebt zu sein.»

«Findest du?» Ihre Augen waren wieder flach.

«Spaß nicht in diesem Sinne. Sondern dass es ein schönes Gefühl ist.»

«Nein», sagte sie. «Für mich ist es die Hölle auf Erden.»

«Es ist schön, sich zu sehen.»

«Nein. Finde ich nicht.»

«Willst du nicht?»

«Ich muss.»

Wir saßen da wie zwei Fremde. Rechts war der Parc Montsouris. Das Restaurant, das einen eigenen Forellenteich hat und wo man draußen sitzen und auf den Park schauen kann, war geschlossen und dunkel. Der Fahrer drehte sich zu uns um.

«Wo möchtest du hin?», fragte ich. Brett wandte sich ab.

«Ins Select.»

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: