9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

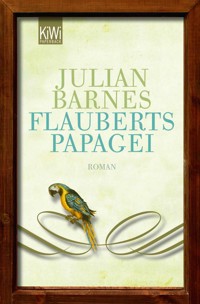

Das Buch, das Julian Barnes' Weltruhm begründete Geoffrey Braithwaite, englischer Arzt im Ruhestand, hat eine große Leidenschaft: Gustave Flaubert. Im Laufe seiner Untersuchungen über Leben und Werk des großen französischen Schriftstellers und darüber, welcher ausgestopfte Papagei denn nun tatsächlich auf Flauberts Schreibtisch gestanden hat, enthüllt Dr. Braithwaite widerwillig auch immer mehr von seiner eigenen Geschichte.Eine geistreiche literarische Tour de Force, die Julian Barnes' Weltruhm begründete. »Literaturgeschichte, Anekdotensammlung, Reisebericht, philosophisches Vexierspiel und spaßige Geschichte in einem, vermischt mit einem Krimi der Eifersucht – mehr kann man nicht verlangen.« Hellmuth Karasek

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 311

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Julian Barnes

Flauberts Papagei

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Julian Barnes

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Julian Barnes

Julian Barnes, geboren 1946, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen zunächst als Lexikograf, dann als Journalist. Barnes, der zahlreiche europäische und amerikanische Literaturpreise erhielt, zuletzt den Man Booker Prize, hat ein umfangreiches erzählerisches Werk vorgelegt. Sein letzter Roman »Vom Ende einer Geschichte« wurde ein Bestseller und von Presse wie Leserschaft begeistert gefeiert.

Michael Walter, 1951 in Wiesbaden geboren, lebt und arbeitet als freier Übersetzer in München. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. den Ledig-Rowohlt-Preis (1999), und den Helmut-M.-Braem-Übersetzerpreis (2008). Übertrug u.a. Robert Louis Stevenson, George Orwell, Virginia Woolf, George Orwell, Laurence Sterne, Arthur Miller, Irene Dische und Harold Pinter ins Deutsche.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Geoffrey Braithwaite, englischer Arzt im Ruhestand, hat eine große Leidenschaft: Gustave Flaubert. Im Laufe seiner Untersuchungen über Leben und Werk des großen französischen Schriftstellers und darüber, welcher ausgestopfte Papagei denn nun tatsächlich auf Flauberts Schreibtisch gestanden hat, enthüllt Dr. Braithwaite widerwillig auch immer mehr von seiner eigenen Geschichte. Eine geistreiche literarische Tour de Force, die Julian Barnes’ Weltruhm begründete.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

1 Flauberts Papagei

2 Chronologie

3 Entdeckt und weggesteckt

4 Das Flaubert-Bestiarium

5 Schnapp!

6 Emma Bovarys Augen

7 Über den Kanal

8 Der Flaubert-Führer für Eisenbahngucker

9 Die Flaubert-Apokryphen

10 In Sachen gegen

11 Louise Colets Version

12 Braithwaites Wörterbuch der übernommenen Ideen

13 Eine reine Geschichte

14 Schriftliche Prüfung

15 Und der Papagei …

Für Pat

»Wenn man die Biografie eines Freundes schreibt, muss man das so tun, als wolle man ihn rächen.«

Flaubert, Brief an Ernest Feydeau, 1872

2Chronologie

1821 Geburt von Gustave Flaubert, dem zweiten Sohn von Achille-Cléophas Flaubert, Chefarzt am Hôtel-Dieu, Rouen, und von Anne-Justine-Caroline Flaubert, geborene Fleuriot. Die Familie gehört der erfolgreichen, gehobenen Mittelschicht an und besitzt in der Umgebung von Rouen etliche Grundstücke. Ein stabiles, aufgeklärtes, anregendes und normal ehrgeiziges Milieu.

1825 Julie, Gustaves Kindermädchen tritt in die Dienste der Familie Flaubert; sie bleibt dort bis zum Tod des Schriftstellers fünfundfünfzig Jahre später. Angestelltenprobleme wird er in seinem Leben kaum je haben.

Ca. 1830 Trifft Ernest Chevalier, seinen ersten engen Freund. Eine Reihe von intensiven, loyalen und fruchtbaren Freundschaften wird Gustave sein Leben lang stützen: von besonderer Bedeutung sind die mit Alfred Le Poittevin, Maxime Du Camp, Louis Bouilhet und George Sand. Es fällt Gustave leicht, Freundschaft zu wecken, und er pflegt sie mit Foppereien und Herzlichkeit.

1831–32 Eintritt ins Collège de Rouen, wo er sich als eindrucksvoller Schüler erweist; seine Stärken sind Geschichte und Literatur. Seine früheste erhaltene schriftliche Arbeit, ein Aufsatz über Corneille, datiert von 1831. In seiner Jugendzeit verfasst er Prosa und Dramen im Überfluss.

1836 Trifft Elisa Schlesinger, die Frau eines deutschen Musikverlegers, in Trouville und hegt für sie eine »enorme« Leidenschaft. Von dieser Leidenschaft erstrahlt der Rest seiner Jugendzeit. Elisa Schlesinger begegnet ihm mit großer Freundlichkeit und Zuneigung; für die nächsten vierzig Jahre bleiben sie miteinander in Verbindung. Rückblickend ist er erleichtert, dass sie seine Leidenschaft nicht erwiderte: »Mit dem Glück ist es wie mit den Pocken. Wenn es einen zu früh erwischt, ruiniert es die Konstitution.«

Ca. 1836 Gustaves erste sexuelle Erfahrung mit einem Dienstmädchen seiner Mutter. Dies ist der Beginn einer aktiven und farbigen erotischen Karriere, die zwischen Bordell und Salon, Kairoer Badehaus-Knaben und Pariser Poetin oszilliert. Im frühen Mannesalter wirkt er auf Frauen ungemein anziehend, und seine sexuelle Regenerationsfähigkeit ist, nach seinen eigenen Angaben, beeindruckend rasch; aber auch später im Leben sorgen seine gepflegten Umgangsformen, seine Intelligenz und sein Ruhm dafür, dass er nicht unversorgt bleibt.

1837 Seine erste Veröffentlichung erscheint in Rouen im Magazin Le Colibri.

1840 Besteht sein baccalauréat. Reist mit Dr. Jules Cloquet, einem Freund der Familie, in die Pyrenäen. Flaubert, der oft für einen unverrückbaren Einsiedler gehalten wird, unternimmt vielmehr ausgedehnte Reisen: Italien und Schweiz (1845), Bretagne (1847), Ägypten, Palästina, Syrien, Türkei, Griechenland und Italien (1849–51), England (1851, 1865, 1866, 1871), Algerien und Tunesien (1858), Deutschland (1865), Belgien (1871) und Schweiz (1874). Man vergleiche den Fall seines Alter Ego Louis Bouilhet, der von China träumte und nie bis England kam.

1843 Als Jurastudent in Paris; trifft Victor Hugo.

1844 Gustaves erster Epilepsieanfall setzt seinem Jurastudium in Paris ein Ende, und er zieht sich zurück in das neue Familienhaus in Croisset. Die Aufgabe des Jurastudiums bereitet ihm jedoch wenig Kummer, und da diese Zurückgezogenheit sowohl das Alleinsein wie die stabile Basis mit sich bringt, die für ein Schriftstellerleben erforderlich sind, erweist sich der Anfall auf lange Sicht als vorteilhaft.

1846 Trifft Louise Colet, »die Muse«, und beginnt seine berühmteste Affäre: eine sich hinziehende, leidenschaftliche Geschichte eines Kampfes, in zwei Teilen (1846–48, 1851–54). Obwohl sie vom Temperament her schlecht zusammenpassen und von der Ästhetik her unvereinbar sind, bleiben Gustave und Louise dennoch weitaus länger zusammen, als die meisten vorausgesagt haben. Müssen wir das Ende ihrer Affäre bedauern? Allein deswegen, weil es das Ende von Gustaves glanzvollen Briefen an sie bedeutet.

1851–57 Niederschrift und Veröffentlichung von Madame Bovary; anschließend Prozess und triumphaler Freispruch. Ein succès de scandale, der von so unterschiedlichen Autoren wie Lamartine, Sainte-Beuve und Baudelaire gerühmt wird. 1846 hatte Gustave voller Zweifel, dass er jemals etwas fertigbringen würde, was zur Veröffentlichung taugte, angekündigt: »Sollte ich eines Tages in Erscheinung treten, dann in voller Rüstung.« Jetzt blendet sein Brustharnisch, und seine Lanze ist überall. Der Curé von Canteleu, dem Nachbardorf von Croisset, verbietet seinen Pfarrkindern, den Roman zu lesen. Nach 1857 führt der literarische Erfolg auf natürlichem Weg zum gesellschaftlichen Erfolg: Flaubert lässt sich häufiger in Paris sehen. Er trifft die Goncourts, Renan, Gautier, Baudelaire und Sainte-Beuve. 1862 wird die Reihe der literarischen Diners bei Magny ins Leben gerufen: Flaubert ist vom Dezember des Jahres an dort Stammgast.

1862 Veröffentlichung von Salammbô. Succès fou. Sainte Beuve schreibt an Matthew Arnold: »Salammbô ist das Ereignis bei uns!« Der Roman liefert das Motto für mehrere Maskenbälle in Paris. Er liefert sogar den Namen für eine neue Sorte Petit four.

1863 Flaubert beginnt den Salon von Prinzessin Mathilde, der Nichte Napoleons I., zu frequentieren. Der Bär von Croisset schlüpft in das Fell des Salonlöwen. Er selbst empfängt sonntagnachmittags. Das Jahr bringt auch den ersten Briefwechsel mit George Sand und seine Begegnung mit Turgenjew. Die Freundschaft mit dem russischen Romancier markiert den Beginn seines sich in Europa ausbreitenden Ruhms.

1864 Vorstellung bei Kaiser Napoleon III. in Compiègne. Der Gipfel von Gustaves gesellschaftlichem Erfolg. Er sendet der Kaiserin Kamelien.

1866 Ernennung zum chevalier de la Légion d’honneur.

1869 Veröffentlichung von L’Education sentimentale: Flaubert wird es immer als ein chef-d’œuvre bezeichnen. Trotz der Legende vom heroischen Kampf (die er selber in die Welt setzt), fällt Flaubert das Schreiben leicht. Er beklagt sich viel, doch solche Klagen äußern sich immer in Briefen von verblüffender Gewandtheit. Ein Vierteljahrhundert lang produziert er alle fünf bis sieben Jahre ein dickes, solides Buch, das erhebliche Recherchen erfordert. Er ringt vielleicht um das Wort, den Satz, die Assonanz, aber er leidet nie an einer Schreibhemmung.

1874 Veröffentlichung von La Tentation de Saint Antoine. Trotz seiner Fremdartigkeit ein erfreulicher, befriedigender Verkaufserfolg.

1877 Veröffentlichung von Trois Contes. Ein Erfolg bei der Kritik und dem Publikum: Zum ersten Mal bekommt Flaubert von Le Figaro eine günstige Rezension; das Buch erlebt in drei Jahren fünf Auflagen. Flaubert beginnt die Arbeit an Bouvard et Pécuchet. Während dieser letzten Jahre wird sein Vorrang unter den französischen Romanciers von der nächsten Generation anerkannt. Er wird gefeiert und verehrt. Seine Sonntagnachmittage werden zu berühmten Ereignissen in der literarischen Gesellschaft; Henry James spricht beim Meister vor. 1879 rufen Gustaves Freunde zu seinen Ehren die alljährlichen Sankt-Polykarps Diners ins Leben. 1880 überreichen ihm die fünf Koautoren von Les Soirées de Médan, unter ihnen Zola und Maupassant, ein Widmungsexemplar: Man kann das Geschenk als symbolischen Gruß des Naturalismus an den Realismus verstehen.

1880 Hochgeehrt, allseits beliebt und bis zuletzt hart arbeitend, stirbt Gustave Flaubert in Croisset.

1817 Tod von Caroline Flaubert (im Alter von zwanzig Monaten), dem zweiten Kind von Achille-Cléophas Flaubert und Anne-Justine-Caroline Flaubert.

1819 Tod von Emile-Cléophas Flaubert (im Alter von acht Monaten), ihrem dritten Kind.

1821 Geburt von Gustave Flaubert, ihrem fünften Kind.

1822 Tod von Jules Alfred Flaubert (im Alter von drei Jahren und fünf Monaten), ihrem vierten Kind. Sein Bruder Gustave, geboren entre deux morts, ist zart, und man traut ihm keine lange Lebensdauer zu. Dr. Flaubert kauft auf dem Cimetière monumental eine Familienstätte und lässt für Gustave vorsorglich ein kleines Grab ausheben. Überraschenderweise überlebt er. Er entpuppt sich als schwerfälliges Kind, das sich stundenlang damit begnügt, mit dem Finger im Mund und einem »beinahe dummen« Gesichtsausdruck dazusitzen. Für Sartre ist er der »Idiot der Familie«.

1836 Der Beginn einer hoffnungslosen, obsessiven Leidenschaft für Elisa Schlesinger, die ihm das Herz ausbrennt und ihn unfähig macht, jemals eine andere Frau ganz und gar zu lieben. Rückblickend notiert er: »Jeder von uns hat in seinem Herzen ein Königsgemach. Ich habe meines zugemauert.«

1839 Ausschluss vom Collège de Rouen wegen Rüpelhaftigkeit und Ungehorsam.

1843 Die juristische Fakultät in Paris gibt die Ergebnisse der Prüfung nach dem ersten Jahr bekannt. Die Prüfer bewerten mit roten und schwarzen Kugeln. Gustave bekommt zwei rote und zwei schwarze und ist damit durchgefallen.

1844 Verheerender erster Anfall von Epilepsie; weitere werden folgen. »Jeder Anfall«, schreibt Gustave später, »war wie eine Blutung des Nervensystems … Es war, als würde einem die Seele aus dem Leib gerissen, grausam.« Man lässt ihn zur Ader, gibt ihm Pillen und Infusionen, setzt ihn auf eine spezielle Diät, verbietet ihm Alkohol und Tabak; wenn er seinen Platz auf dem Friedhof nicht in Anspruch nehmen soll, ist eine Lebensweise mit strikter Bettruhe und mütterlicher Pflege erforderlich. Ohne überhaupt in die Welt eingetreten zu sein, zieht sich Gustave jetzt aus ihr zurück. »Du wirst also behütet wie ein junges Mädchen?«, spottet später einmal Louise Colet und trifft damit die Sache. Mit Ausnahme der letzten acht Jahre seines Lebens wacht Madame Flaubert aufs erdrückendste über sein Wohlergehen und zensiert seine Reisepläne. Mit den Jahrzehnten überrundet ihre Gebrechlichkeit allmählich die seine; als er ihr dann fast keine Sorgen mehr macht, ist sie ihm eine Last geworden.

1846