Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

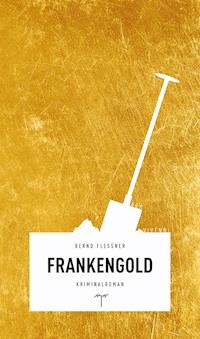

- Herausgeber: ars vivendi Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Im Aischgrund graben Unbekannte ohne erkennbaren Sinn Löcher in die Erde. Die Polizei nimmt davon kaum Notiz, und als bei einer frisch ausgehobenen Grube die Leiche des pensionierten Lehrers Harald Graf gefunden wird, geht man von einer Beziehungstat aus. Einzig Johannes Gundermann, Nürnberger Apotheker und wie das Opfer passionierter Heimatforscher, glaubt an einen Zusammenhang zwischen dem Mord und den Löchern, befasste sich Graf doch intensiv mit dem Kommunikationssystem der Nazis. Verwendete man in den Dreißigern tatsächlich Gold als Abschirmung für die im Boden befindlichen Verstärkerstationen? Die Suche nach der Wahrheit wird für Gundermann zu einem gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 257

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Bernd Flessner

Frankengold

Kriminalroman

ars vivendi

Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Mai 2017)

© 2017 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg

Alle Rechte vorbehalten

www.arsvivendi.com

Lektorat: Stephan Naguschewski

Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg

Motivauswahl: ars vivendi

Coverfoto: © kukumalu/fotolia.com

Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag

eISBN 978-3-86913-797-1

Inhalt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kleiner Tipp:

Der Autor

1

Vor ihm erhob sich das Gras.

Als hätte der Boden einen Wall gegen ihn errichtet.

Harald Graf blieb stehen, schnappte nach Luft und starrte einige Sekunden auf einen bereits stark verrotteten Baumstumpf.

Es war sein dritter Aufstieg an diesem Nachmittag.

Kein Problem für einen Jüngeren. Aber für ihn.

Nach einem Schluck aus seiner Wasserflasche kämpfte er sich den Hang hinauf, umging einen mächtigen Schlehenbusch, setzte mit großer Vorsicht einen Fuß vor den anderen und tauchte unvermittelt in einen riesigen Schatten ein.

Trotz seiner Karte war er in ein Waldstück geraten. Vielleicht auch aufgrund der Karte. Schließlich hatte er sie selbst ergänzt, indem er die Details aus verschiedenen anderen Karten auf eine Wanderkarte übertragen hatte. Allerdings besaßen die Karten, die ihm als Quellen gedient hatten, andere Maßstäbe, die zudem nicht immer angegeben waren. Bei der wichtigsten Karte hatte er auf 1:100.000 getippt und die Entfernung auf seine Wanderkarte im Maßstab 1:25.000 umgerechnet. Ohnehin glaubte er nicht, dass man den alten Karten wirklich vertrauen konnte. Aber andere Quellen hatte er nicht auftreiben können.

Mit dem kleinen Wäldchen hatte er nicht gerechnet. Es fehlte auf den alten Karten, aber auch auf seiner aktuellen Wanderkarte. Graf ließ seinen Blick von Stamm zu Stamm springen. Dem Durchmesser nach waren die Fichten etwa fünfzig bis sechzig Jahre alt. Wahrscheinlich waren sie ja erst später angepflanzt worden. Das Braun der schuppigen Borken wurde von dem Grau einer glatten Rinde abgelöst. Er war auf eine Buche gestoßen, die mit Sicherheit älter war als die Fichten. Nach ein paar Schritten konnte er weitere Buchen am Rande des Wäldchens erkennen.

»Verflucht!«, zischte Graf und befragte zum wiederholten Mal seine Karte, die, was ihm natürlich längst bewusst war, die Antwort schuldig bleiben musste. Zumindest die Isohypsen schienen zu stimmen, denn sie beschrieben eine weitere Steigung, die er rechts vor sich zu erkennen glaubte. Mit etwas Glück hatte er doch den richtigen Weg eingeschlagen.

»Dann stehen hier eben ein paar Bäume«, brummte er, sah kurz auf den Kompass und stapfte in östlicher Richtung weiter. Unter den Sohlen seiner Wanderschuhe knackten trockene Zweige und Fichtenzapfen. Auf einer kleinen Lichtung legte er den nächsten Halt ein. Wieder stimmten die Höhenlinien seiner topografischen Karte mit der vorgefundenen Landschaft überein. Ein Lächeln flog über sein Gesicht.

Graf hatte den Kompass gerade wieder verstaut, als er ein Geräusch vernahm, das nicht von einem der zahllosen Instrumente des Waldes stammte, deren Klänge er nur zu gut kannte. Ein Traktor oder ein Auto schieden auch aus. Es war ein lang gezogenes, trockenes Husten, das aber kein menschlicher Rachen ausgestoßen hatte. Während Graf versuchte, die Herkunft des Geräusches zu lokalisieren, verstummte es. Nicht einmal die ungefähre Richtung hatte er feststellen können. Bilder von neuartigen, forstwirtschaftlichen Maschinen, die auf mechanischen Beinen liefen, statt auf Rädern zu fahren, kamen ihm in den Sinn. Erst vor wenigen Tagen hatte er staunend eine Dokumentation über diese Fahrzeuge, die eigentlich Laufzeuge waren, im Fernsehen verfolgt.

Dicke Regentropfen rissen ihn aus seinen Gedanken und vertrieben die Bilder. Eine dunkle Wolke hatte es bis nach Mittelfranken geschafft und gab sich große Mühe, ihre Ladung am Rande des Aischgrunds loszuwerden. Seit Wochen hatte es nicht mehr geregnet. Der Mais auf den Feldern war längst sandfarben, erdfarben, obwohl dessen Ernte noch gar nicht anstand. Es war ein heißer, ein trockener Sommer, der je nach Standpunkt dem Klimawandel oder dem Zufall angelastet wurde.

Auch die Wolke konnte wenig gegen die Trockenheit ausrichten. Ihre Tropfen waren zwar dick, fielen aber in großen Abständen. Graf konnte die Aufschläge zählen. Und da er seine Karte einer wasserdichten Kartentasche anvertraut hatte und einen Sonnenhut trug, setzte er seinen Weg unbeeindruckt fort. Er überquerte die kleine Lichtung, passierte einige Fichten und fand eine weitere, größere Lichtung vor, die ihn sofort elektrisierte. Ihr Boden war nicht plan, sondern wies markante Unebenheiten auf, die trotz der üppig wachsenden Gräser sofort ins Auge fielen. In der Mitte ragte ein fast meterhohes Gebilde aus dem Waldboden, dessen Beschaffenheit dank eines dichten Bewuchses nicht zu erkennen war. Es konnte sich natürlich um Felsen handeln. Auch Bauschutt kam infrage, der in dieser Gegend lange Zeit und ohne jegliche Bedenken dem Wald übergeben worden war. Graf aber dachte an eine dritte Möglichkeit, er dachte an Beton, der einen kleinen Raum schützen sollte. Einen Raum, nicht größer als ein Kleinwagen.

Mit vorsichtigen, respektvollen Schritten näherte er sich der Erhebung, die wahrscheinlich bei keinem Förster und keinem Wanderer für einen Adrenalinschub gesorgt hätte. Aber bei ihm war das etwas anderes. Denn er hatte die Karte. Im Abstand von etwa zwei Metern umrundete er das Gebilde und suchte nach menschlichen Spuren. Aber es war längst Gras über die Sache gewachsen, eskortiert von Akelei und Glockenblumen, die sich hier besonders wohl zu fühlen schienen. Nach der zweiten Umrundung glaubte er, an einer Stelle, die im Halbschatten lag, einen rechten Winkel zu erkennen. Er spürte seine Aufregung, tastete sich durch das Gras, fahndete mit den Augen in der grünen Tarnung, streckte behutsam die rechte Hand aus.

Graf hatte das Gebilde noch nicht berührt, als das Husten sich erneut seinen Weg in sein Bewusstsein bahnte. Er ließ die Hand wieder sinken und hob den Kopf. Ein sonderbares Geräusch, das er noch immer nicht identifizieren konnte, obwohl es nun deutlicher zu vernehmen war. Ob er der Quelle mittlerweile näher gekommen war oder diese ihm, wusste er nicht. Es musste etwas Mechanisches sein, denn das trockene, schnarrende Husten folgte einem erkennbaren Rhythmus, wenn auch keinem sehr präzisen.

Er lauschte, dann war sich Graf sicher, dass es aus östlicher Richtung kam. Demnach hatte er sich auf die Quelle zubewegt. Er warf einen Blick auf die grüne Erhebung und beschloss, zunächst dem Geräusch auf den Grund zu gehen. Die Lichtung würde sich ja nicht in Luft auflösen. Nein, er wollte unbedingt wissen, welche Maschine, welches Ding dieses sonderbare rhythmische Geräusch hervorrief. Das würde auch nicht lange dauern.

Graf stapfte durch das hohe Gras auf die Fichten zu, blieb kurz stehen, horchte in den Schatten des Wäldchens hinein und beschleunigte dann seine Schritte. Braune und graue Stämme wanderten an ihm vorbei. Unter seinen Sohlen krachten tote Zweige. Sonst war nichts mehr zu hören. Nach wenigen Metern trat er aus dem Schatten und hielt augenblicklich die rechte Hand vor die Sonne.

Vor ihm lag ein Maisfeld, ebenso vertrocknet wie alle anderen. Über den erdfarbenen Blättern, Kilometer entfernt, schmiegte sich ein Dorf ins Grün des Aischgrunds. Es musste Dachsbach oder Oberhöchstädt sein. Am Horizont erhoben sich zwei Windräder wie Riesen aus dem Wald.

Graf schnaufte und kniff die Augen zusammen. Mit einem Stofftaschentuch wischte er sich den Schweiß von der Stirn und musterte den schmalen Grünstreifen zwischen Wald und Feld. Links wirkte das Gras unberührt, rechts aber war es zertreten. Er verstaute das Taschentuch und betätigte sich als Spurenleser. Lange brauchte er sich nicht zu bemühen, denn am Ende des Feldes stieß er auf einen kleinen Erdhügel, hinter dem ein frisch ausgehobenes Loch im Boden klaffte, etwa einen Meter im Durchmesser, aber keinen halben Meter tief. Am Rande des Aushubs lehnte eine Spitzhacke, die von der Mühe des Gräbers zeugte, in den trockenen und harten Boden einzudringen. Einen Spaten konnte Graf nicht entdecken. Auch vom Urheber fehlte jede Spur.

Während er das Loch langsam erneut umrundete, schwieg der Wald. Kein Vogel, kein Insekt war zu hören, und natürlich auch das rhythmische Geräusch nicht, das er nun der Spitzhacke zuordnete.

Obwohl Graf noch keines der Löcher gesehen hatte, war er sich sicher, vor einem solchen zu stehen. Seit Wochen geisterten Meldungen über derartige Löcher durch die regionalen Zeitungen. In Neustadt war sogar bei Nacht eines in einem Vorgarten gegraben worden, andere hatten der oder die Täter wieder zugeschüttet. Irgendwo war ein Auto in einem der Löcher stecken geblieben. Die Presse hatte jugendliche Spaßvögel und Wirrköpfe als mögliche Täter ausgemacht.

Während Graf mit seinem Blick unschlüssig das Loch auslotete, keimte ein Verdacht in ihm auf. Er sah auf seine Karte, drehte sie, befragte seinen Kompass. Nein, er war nicht zufällig auf dieses Loch gestoßen. Ein Zufall war lediglich der Tag, für den er sich entschieden hatte, um hierher zu kommen. Der Tag, den auch die Erdarbeiter ausgewählt hatten. Schlagartig war ihm nun die Bedeutung der Löcher klar, von denen er in der Zeitung gelesen hatte. Er ärgerte sich, nicht eher auf diese naheliegende Lösung gekommen zu sein. Erneut befragte er seine Karte und tippte mit dem Zeigefinger auf einige Orte, die ihm im Gedächtnis geblieben waren. Der letzte Zweifel verflog, er hatte das Rätsel der Löcher gelöst. Es war so einfach.

Der Wald brach sein Schweigen.

Als Graf seinen Kopf hob, sah er für den Bruchteil einer Sekunde ein Spatenblatt auf sich zufallen, das ihn ein letztes Mal in einen Schatten eintauchen ließ.

2

Body Talks. 100 Jahre BH

Eine Stunde hatte ihm sein Vater gewährt. Eine Stunde, um sich die neue Sonderausstellung im Museum für Kommunikation anzusehen. Was hatte er sich bloß dabei gedacht? Nicht bei den BHs, sondern bei der Zeitvorgabe. Eine Stunde. Hin- und Rückfahrt inklusive.

Dennoch hatte Johannes Gundermann nicht lange überlegt, sondern war in die Lessingstraße gefahren. Es war ja kein böser Wille, sein Vater spürte längst seine Jahre, litt unter Arthritis. Es kostete ihn viel Kraft, hinter dem Tresen zu stehen.

Gundermann fand einen Parkplatz, bezahlte den Eintritt und ging die Treppe hinauf den BHs entgegen. Aber nicht wegen der BHs, sondern um der Stunde willen, die er der elterlichen Apotheke entfliehen konnte. Zwar war er auch dort mit dem Ausstellungsthema konfrontiert (erst am Vormittag hatte er eine Milchpumpe verkauft), aber hier hatte es nichts mit dem Geschäft zu tun. Außerdem hatte er noch nie eine Sonderausstellung verpasst.

Nicht, dass Gundermann die Apotheke hasste. Sie hatte sich nur nicht als die Arbeitswelt erwiesen, die er sich erhofft hatte. Sie war die Welt seiner Kindheit, die Welt seiner Eltern, die Welt seiner Vorfahren, von denen einer, Ägidius Immanuel Gundermann, dessen Herkunftsspuren nicht mehr zu ermitteln waren, die Apotheke anno 1778 gegründet hatte. Und nicht nur das, er hatte damit auch, ohne es zu ahnen, der Familie Gundermann eine Last auferlegt, die von Generation zu Generation angewachsen und nun an Johannes weitergereicht worden war.

Er konnte sich noch bestens an jenen Tag erinnern, an dem er aus der Schule mit der Frage des Berufswunsches nach Hause gekommen war. Dort hatte er von seinen Eltern erfahren, dass sie diese im Unterricht ausgiebig diskutierte Frage längst für ihn beantwortet hatten.

Zweifel an dieser Selbstverständlichkeit, eines Tages die traditionsbeladene Apotheke zu übernehmen, waren ihm erst kurz vor dem Abitur gekommen. Mehrmals hatte er daraufhin die Idee in den elterlichen Wohnraum gestellt, eventuell Geschichte studieren zu wollen. Alles hätten seine Eltern damals akzeptiert. Oder fast alles. Aber auf keinen Fall ein anderes Studium als Pharmazie. Dabei war es dann geblieben. Irgendwie hatte ihm der Wille zum Widerstand gefehlt, nicht aber der erforderliche Notendurchschnitt. Noch dazu war er ein ausgezeichneter Mnemotechniker, ein echtes Naturtalent. Mühelos und fast nebenbei konnte er Zahlenkolonnen, Gedichte oder Vokabeln auswendig lernen. Das Studium war also keine wirkliche Herausforderung gewesen, die Semester waren vorbeigeflogen, ohne ihn zu bedrängen. Hätten sie es getan, hätte es vielleicht doch noch zum Widerstand gereicht. Bedrängt fühlte er sich erst später, als er sich Tag für Tag hinter dem Tresen wiederfand, um im weißen Kittel, auf den sein Vater bestand, Hämorrhoidensalbe und Betablocker zu verkaufen. Es war die Gleichförmigkeit, die Ununterscheidbarkeit dieser Tage, die ihm mit den Jahren zu schaffen machte. In seiner Erinnerung verklebte die Zeit hinterm Tresen mehr und mehr zu einem grauen Brei, in dem er zu versinken drohte.

Nein, die Apotheke in der Libaviusstraße war nicht seine Welt, sondern die seiner Eltern. Sie war lediglich sein Arbeitsplatz.

Mit gleichgültiger Miene schlenderte Gundermann an den Körbchen, Trägern und Spitzen vorbei, doch die erhoffte Ablenkung stellte sich nicht ein, der Verkaufstresen hielt sich in seinem Kopf. Vielleicht lag es an der dumpfen Sommerhitze, die immer unerträglicher wurde. Um den Schalter doch noch umzulegen, konzentrierte er sich minutenlang auf einen hellblauen Bügel-BH älterer Machart mit Körbchengröße L. Ohne Erfolg. Auch ein trägerloser, roter Bandeau-BH zeigte keine Wirkung. Gundermann zog nur die Blicke anderer Besucher auf sich, die ihm sogar folgten, als er der Sonderausstellung den Rücken kehrte.

Unschlüssig setzte er seine kleine Flucht fort und überließ den vertrauten Räumen des Museums die Wegfindung. Die Exponate waren ohnehin alte Bekannte, denen er schon viele Besuche abgestattet hatte. Vor einem Klappenschrank legte er eine Pause ein, bevor er sich den Telefonapparaten zuwandte, von denen einige, was ihr Alter betraf, bequem mit dem Bügel-BH konkurrieren konnten. Durch die Entwicklung der Mobiltelefonie wirkten die klobigen Apparate mit ihren knochenförmigen Hörern und schwergängigen Wählscheiben noch antiquierter, als sie es ohnehin schon waren. An das graue Wählscheibentelefon von der Bundespost, das seinen Vater früher so oft aus dem Schlaf geholt hatte, konnte er sich noch gut erinnern. Ebenso an sein erstes Handy, ein brikettgroßes, brikettfarbenes, brikettschweres Modell von Siemens, dessen Antenne ihm gleich am ersten Tag abgebrochen war. Das war doch noch gar nicht so lange her? Der graue Brei stellte wieder einmal seine Macht unter Beweis.

Während Gundermann die Jahre zählte, erreichte er das Koaxialkabel. Ein kleines Stück nur, aber ein wirklich altes. Aus den 1930er-Jahren. Er ließ das Vermessen der Zeit ruhen, sah bewusst hin und stand vor einer leeren Vitrine. Das etwa dreißig Zentimeter lange und armdicke Kabelstück war nicht an seinem Platz. Ein sauber herausgeschnittenes Loch in der Scheibe ließ nur einen Schluss zu. Nicht ein Mitarbeiter des Museums hatte das Kabelstück entfernt, sondern jemand, der einen Glasschneider hatte einsetzen müssen, um sich Zugang zu verschaffen. Gundermann ging in die Knie, um das kreisrunde, fußballgroße Loch näher zu betrachten. Es war so perfekt, dass er es kaum für möglich gehalten hätte. So etwas gab es sonst nur in Krimis. Nicht ein Splitter lag auf dem Boden oder in der Vitrine. Vom ausgeschnittenen Glasstück fehlte jede Spur. Ebenso vorsichtig wie fasziniert berührte er mit den Fingern die Schnittkante, tastete sich langsam durch die Rundung.

»He, Sie? Was machen Sie da?«

Gundermann fuhr zusammen. Erst nachdem er sich erhoben hatte, spürte er seinen rechten Zeigefinger, der einen etwa einen Zentimeter langen Schnitt aufwies. Bluttropfen schlugen lautlos auf den Boden auf. Ein heftiger Schmerz breitete sich aus.

»Auch das noch!«, schimpfte Gundermann.

»Was Sie hier machen?«

Der Mann, ein ihm unbekannter Mitarbeiter des Museums, etwa Ende vierzig, fast kahl, fixierte abwechselnd die leere Vitrine und Gundermann.

»Ich versuche, die Blutung zu stillen«, antwortete der Apotheker und presste ein Papiertaschentuch auf den Schnitt. »Das sehen Sie doch!«

»Das habe ich Sie nicht gefragt!«

»Wenn Sie das Loch meinen, das habe ich gerade entdeckt. Und wie Sie sehen, hat jemand das Kabelstück entwendet«, lenkte Gundermann ein, der wiederum abwechselnd den Mann und seinen Zeigefinger fixierte. Ein schmales Namensschild wies ihn als P. Singer aus.

»Das sehe ich selbst! Geben Sie es her! Sofort!«

»Ich? Wieso …?«

»Ja, Sie. Oder sehen Sie hier noch jemanden, den ich in flagranti erwischt habe? Falls Sie wissen, was das heißt? Also her damit!«

»Moment mal!«

Gundermann wurde sich erst jetzt seiner Lage bewusst, während sein Zeigefinger pochte.

»Ich habe das Kabel nicht entwendet! Ich habe den Diebstahl entdeckt! Abgesehen von der Tatsache, dass man so ein Kabelstück nicht einfach in die Hosentasche stecken kann.«

»Dann haben Sie es einem Komplizen übergeben«, konterte der Wärter unnachgiebig, der einen halben Kopf kleiner war als Gundermann und ihn mit biestiger Miene anstarrte.

»Und was sollte der damit machen?«

»Was weiß ich? Bei E-Bay versteigern. Sie kommen jetzt mit. Die Museumsleitung wird sich um alles Weitere kümmern. Eine Anzeige ist Ihnen jedenfalls sicher.«

Der Wärter wollte gerade seine Hand auf Gundermanns Arm legen, als ein weiterer Mitarbeiter des Museums erschien, offenbar von der lauten Stimme seines Kollegen angelockt. Es war ein Mann in Gundermanns Alter, also etwa vierzig, der mit fragendem Blick auf ihn zueilte.

»Was ist hier denn los …? Johannes …? Hast du dich verletzt?«

»Ja, hab ich, Rainer! Noch dazu will mich dein Kollege verhaften und einsperren lassen.«

Der Neuzugang reichte Gundermann zur Begrüßung die linke Hand und betrachtete kurz den Finger der rechten. »Sieht schlimm aus. Wie ist denn das passiert?«

»Dieser Mann hat ein Ausstellungsstück gestohlen«, meldete sich der kleine Wärter mit lauter Stimme zu Wort. »Das Kabelstück. Dazu hat er ein Loch in das Glas geschnitten. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt.«

»Haben Sie nicht!«, wehrte sich Gundermann.

Rainer inspizierte kurz das Loch und schüttelte den Kopf.

»Paul. Das ist Johannes Gundermann, der beste Apotheker Nürnbergs und immer wieder gern gesehener Besucher unseres Museums. Er sammelt Briefmarken und Münzen, befasst sich mit Regionalgeschichte und trinkt ab und zu mit mir ein Glas Wein. Aber eines macht er garantiert nicht, nämlich stehlen.«

Singer kniff die Augen zusammen und widersprach seinem Kollegen wortlos.

»Und wenn du ihn hier noch länger verdächtigst, ist der wahre Dieb inzwischen auf dem Weg nach Brasilien! Informier bitte die Chefin! Ich kümmere mich um Johannes.«

Der Mann rührte sich nicht.

»Jetzt geh schon! Ich verbürge mich für ihn!«, half Rainer nach.

Langsam und sichtlich gekränkt drehte Singer sich um und schlich den Gang hinauf.

»Um die Ecke ist ein Verbandskasten«, sagte Rainer. »Bin gleich zurück.«

Nachdem Gundermanns Finger versorgt worden war, wischten sie noch schnell mit einer Mullbinde das Blut vom Boden. Einer Besucherin entfuhr ein Schrei, als sie unvermittelt in die Szene platzte. Bevor sie reagieren konnten, war die Frau mit kleinen Tippelschritten entkommen.

»Seit wann bist du eigentlich hier? Warum hast du dich nicht gemeldet?«, fragte Rainer schließlich.

»Es ist nur ein Blitzbesuch«, antwortete Gundermann. »Mein Vater vertritt mich für eine Stunde.«

»Tapetenwechsel?«

»Ich muss da ab und zu raus. Das weißt du doch.«

»Und warum siehst du dir dann nicht die BHs an? Als Junggeselle? Die Sachen hier kennst du doch längst.«

Gundermann hob verlegen seine Schultern. Damit war das Thema vom Tisch, und sie wandten sich dem Loch zu.

»Vor einer knappen Stunde war das Kabel noch da«, dachte der Wärter laut. »Da bin ich mir sicher. Ich habe zwar nicht darauf geachtet, aber wenn es bei meinem Rundgang vorhin gefehlt hätte, wäre es mir bestimmt aufgefallen.«

»Dann hätte ich den Dieb ja fast erwischt«, stellte Gundermann fest. »Was denkst du, wie lange so etwas dauert?«

»Keine Ahnung. Aber ich glaube, ein Profi macht das im Handumdrehen. Heute ist nicht viel los. Sieh dich um. Und dann ist da noch die neue Sonderausstellung. Er hat einen guten Zeitpunkt gewählt.«

»Aber was will der Dieb mit dem Kabel?«

»Keine Ahnung«, hob der Wärter seine Schultern. »Soweit ich weiß, hat das Ding keinen materiellen Wert. Es ist eben nur ein altes Kabel. Okay, als es verlegt wurde, war es technisch seiner Zeit voraus. Darum wird es hier ja auch ausgestellt. Aber abgesehen davon ist es nichts wert. Komm, soll sich doch die Polizei damit herumschlagen. Wie geht’s deinem Finger?«

»Halb so wild«, antwortete Gundermann und sah auf die Uhr. Seine Stunde war gerade abgelaufen. »Ich kann meinen Vater nicht warten lassen, ich hab’s ihm versprochen. Ich muss gehen.«

»Musst du nicht. Wenn der Paul zurückkommt, und du bist verschwunden, macht der einen Aufstand. Du kennst ihn nicht. Der sieht alles sehr eng.«

In diesem Augenblick erschien Singer auf dem Gang, noch immer mit zerknitterter Miene, die Museumsleiterin und einen jungen Mann im Schlepptau, der trotz der drückenden Hitze ein Jackett trug.

»Ruf besser an«, riet Rainer und rollte mit den Augen. »Das dauert länger.«

Gundermann zog sein Handy aus der Tasche.

»Lassen Sie das!«, donnerte Singers Stimme durch den Raum. »Rainer! Lass ihn nicht telefonieren! Der will seinen Komplizen warnen!«

»Will er nicht!«, erwiderte Rainer. »Er ruft nur seinen Vater an.«

»Und wenn das sein Komplize ist?«

Singer beschleunigte seine Schritte und traf keuchend bei Rainer und Gundermann ein, der sein Handy vor sich in der Hand hielt, ohne das Display berührt zu haben.

»Mensch, Paul! Sein Vater hat kaputte Gelenke und steht sich in der Apotheke die Beine in den Bauch«, hielt ihm Rainer entgegen. »Und er wartet auf seinen Sohn, der wieder übernehmen soll. Und jetzt hör bitte auf mit dem Quatsch!«

Singer, mit leicht gerötetem Kopf, wollte gerade nachlegen, als die Museumsleiterin sie erreichte. Gundermann sah sie zum ersten Mal, da sie den bisherigen Leiter erst vor ein paar Wochen abgelöst hatte. Sie war in seinem Alter, schlank, trug eine Kurzhaarfrisur und einen dunklen Hosenanzug. Ihr Blick verriet Selbstbewusstsein. Vor diesem Posten hatte sie ein Museum in Berlin geleitet. Das hatte er aus einem Zeitungsartikel in Erinnerung. Hinter ihr lächelte der unbekannte Mann.

»Dr. Karin Bachmeier, die Leiterin des Museums. Und Sie sind der Apotheker, nehme ich an?«

»Johannes Gundermann.«

»Ich habe bereits von Ihnen gehört. Sie sollen sich ja schon länger für unsere Exponate interessieren.«

»Aber nicht so sehr, dass ich sie gleich stehle, Frau Dr. Bachmeier.«

»Aber Sie sind doch auch ein namhafter Sammler?«

»Briefmarken und Münzen. Zugegeben. Aber definitiv keine Kabel.«

»Genau das behauptet allerdings unser Herr Singer. Er will Sie auf frischer Tat ertappt haben.«

»Wohl kaum. Er kam genau in dem Augenblick, in dem ich den Diebstahl bemerkt habe«, erklärte Gundermann mit bewusst gewählter, fester Stimme.

»Ein Irrtum, Frau Dr. Bachmeier, weiter nichts«, pflichtete ihm Rainer bei.

»Aber wer soll es sonst getan haben?«, warf Singer ein.

»Darf ich Ihnen mal eine Frage stellen?«, mischte sich der junge Mann ein und machte einen Schritt auf den Apotheker zu. »Vierzigmann, Kripo Nürnberg, Raub, Einbruch, Diebstahl und was sonst noch alles dazugehört.«

»Sie sind aber schnell«, staunte Gundermann und wusste nicht, ob das plötzliche Erscheinen des Beamten gut oder schlecht für ihn war.

»Wir sind immer schnell«, lächelte Vierzigmann. »Also: Wo waren Sie gestern Nachmittag zwischen sechzehn und achtzehn Uhr?«

»Warum wollen Sie das wissen?«

»Beantworten Sie einfach meine Frage. Bitte.«

»In der Galenos-Apotheke in der Libaviusstraße, und zwar durchgehend.«

»Zeugen?«

»Meine Helferinnen und etwa achtzig Kunden, von denen mir die Hälfte namentlich bekannt ist. Ein Teil ließe sich noch mittels der Rezepte ermitteln. Reicht das?«

»Natürlich, das reicht. Vorerst. Ich bin übrigens nicht wegen des Kabels hier«, wurde der Mann ernster, »sondern wegen des gestrigen Einbruchs.«

»In unser Archiv im Keller«, ergänzte Bachmeier.

»Ich verstehe«, raunte Gundermann. »Sie sehen also eine mögliche Verbindung zwischen den Taten.«

»Das liegt doch nahe«, sagte Vierzigmann. »Zumal der Einbruch im Archiv sehr professionell ausgeführt wurde. Und wie man sieht«, dabei zeigte er auf das Loch in der Vitrine, »war das hier offensichtlich auch kein Anfänger.«

»Was wurde im Archiv gestohlen?«, fragte Gundermann.

»Das kann ich Ihnen leider nicht sagen«, entgegnete Bachmeier.

»Haben Sie Ihren Personalausweis dabei?«, fragte der Kripobeamte höflich.

»Habe ich«, antwortete Gundermann.

»Davon würde ich gerne eine Kopie machen. Und Ihre Aussage brauche ich natürlich auch noch.«

3

»Dann hast du dir die BHs gar nicht genau angesehen?«

»Leider nicht. Hätte ich es bloß getan, dann wäre mir der ganze Ärger erspart geblieben.«

»Ja, dein Vater war wirklich sehr enttäuscht«, bemerkte Gabriele Gundermann und füllte die Kaffeetasse ihres Sohnes. Die ebenso alte wie große Kanne, Hutschenreuther, stellte sie in die Mitte des Tisches.

»Den Ärger meine ich nicht, sondern den im Museum. Dabei hab ich es doch Vati groß und breit erklärt. Die Polizei hat mich da festgehalten.«

»Du hättest wenigstens anrufen können.«

»Es ging aber nicht, Mutti!«

»Dass die Polizei so etwas tut? Eigentlich unmöglich! Noch eine Semmel?«

»Eine halbe. Ich nehme an, Vati schläft noch?«, sagte Gundermann und gab ein Stück Würfelzucker in den Kaffee.

»Was denkst du denn? Der schläft bis zum Mittag. Und so schnell wirst du den in der Apotheke nicht mehr sehen. Nicht nach dem, was gestern passiert ist.«

Gundermann führte die Tasse zum Mund und verzog die Mundwinkel.

»Das wird ja immer schlimmer.«

»Das ist alles deine Schuld!«

»Ich meine den Kaffee«, stöhnte Gundermann. »Unten im Büro haben wir so eine tolle Kaffeemaschine, aber hier oben filterst du diese braune Brühe. Jetzt lass uns endlich auch für oben eine Maschine kaufen.«

»Auf keinen Fall! Dein Vater mag den Automatenkaffee nicht. Und für dich alleine lohnt sich die Anschaffung nicht. Trink sonst doch unten deinen Kaffee.«

Gundermann setzte die Tasse ab und häufte bittere Orangenmarmelade auf eine Semmelhälfte.

»Ist die Zeitung schon da?«

Seine Mutter ging in die Küche, um mit der Zeitung in der Hand zum Esstisch zurückzukehren. Es war ein zweieinhalb Meter langes Ungetüm, nicht ganz so alt wie die Apotheke, an dem er schon als Kind gesessen hatte. Viel zu groß für die kleine Familie. Aber standesgemäß, wie sein Vater oft genug betont hatte. Das galt natürlich für die gesamte Einrichtung, die Schränke, die Anrichte, die Stühle, die Lampen. Der Traum jedes Antiquitätenhändlers. Alles war natürlich unverkäuflich. Noch.

»Im Regionalteil steht etwas über diesen Heimatforscher, der im Aischgrund erschlagen worden ist. Hast du den nicht gekannt?«, fragte seine Mutter auf dem Weg in die Küche.

»Ich habe ihn nicht gekannt, ich habe zwei oder drei Aufsätze von ihm gelesen.«

Gundermann biss in seine bittere Semmel, legte sie zurück und schlug den Regionalteil auf. Ein halbe Seite befasste sich mit dem Mord an dem pensionierten Oberstudienrat. Harald Graf, achtundsechzig, einst am Gymnasium in Neustadt zuständig für Deutsch und Geschichte, war am Rande eines Waldstücks unweit des Dorfes Rauschenberg erschlagen worden. Ein Landwirt hatte ihn in der Nähe eines jener Löcher gefunden, die seit ein paar Wochen immer wieder für regionales Aufsehen gesorgt hatten.

»Er war nicht allein im Wald«, rief seine Mutter aus der Küche. »Es soll noch ein zweiter Mann dort gewesen sein.« Die Kühlschranktür wurde geschlossen, Teller klapperten, der Wasserhahn lief.

Gundermann schüttelte kurz den Kopf.

»Hörst du? Ein zweiter Mann. Sie haben seine Fußspuren gefunden.«

»Ja, ein zweiter Mann.«

»Seine Brieftasche wurde gestohlen.«

»Das lese ich gerade«, maulte Gundermann.

»Die Tatwaffe haben sie aber nicht gefunden«, soufflierte seine Mutter, kehrte aus der Küche zurück und füllte zum dritten Mal an diesem Morgen seine Kaffeetasse.

»Da bin ich gerade, Mutti. Und sie schreiben auch, dass der Mord wohl nichts mit den Löchern zu tun hat.«

»Am Sonntag findet in Neustadt eine Gedenkfeier für deinen Bekannten statt.«

»Er war nicht mein Bekannter, Mutti.«

»Aber du gehst doch hin? Das bist du ihm schuldig. Der arme Mann. Hat nun nichts mehr von seiner schönen Pension.«

»Mutti, warum sollte ich da hingehen? Ich hab ihn nicht gekannt«, stöhnte Gundermann und versuchte, sich auf den Artikel zu konzentrieren. Das hätte er sich allerdings sparen können, denn der Autor hatte nur spärliche Informationen zu bieten. Entweder tappte die Polizei noch im Dunkeln, oder sie hatte der Presse gegenüber geschwiegen.

»Eine schlimme Sache«, klagte seine Mutter. »Wer macht so etwas? Wegen fünfzig Euro.«

»Ich habe keine Ahnung.«

»Ein ehemaliger Schüler wird es ja wohl nicht gewesen sein? Wo er doch angeblich so beliebt war. Andererseits, was man so alles über die heutigen Schüler liest.«

Seine Mutter wandte sich wieder den Tellern in der Küche zu.

»Ich geh runter«, beendete Gundermann die Spekulationen und das Frühstück. Unterwegs schnappte er sich den weißen Kittel, die Visitenkarte, wie sein Vater meinte, und ging die Treppe hinunter in die Apotheke. Er öffnete die Seitentür für seine Helferinnen, die nach und nach eintrafen. Während sie den Arbeitstag in Bewegung setzten, zog sich Gundermann noch kurz in sein Büro zurück, nicht zuletzt, um die Kaffeemaschine einzuschalten und Wasser und Kaffeebohnen nachzufüllen. Mit einem vertrauten Surren und einer Spülung meldete sich das Gerät zum Dienst. Sofort orderte er bei dem Automaten eine Tasse.

Auf seinem Schreibtisch stapelte sich wie immer die Post der letzten Tage. Er brauchte immer länger, um Rechnungen und Werbung zu trennen, Wichtiges von Unwichtigem, Giftiges von Ungiftigem. Dosis sola venenum facit. Paracelsus’ Motto galt nicht nur in der Medizin. Es galt auch für die Bürokratie. Vielleicht sogar für das Leben. Auf jeden Fall für Eltern.

Ohne jeden Elan für den jungen Tag plumpste er in den Drehstuhl, den sein Vater unter der Bezeichnung Chefsessel vor Jahrzehnten erworben hatte, und begann damit, den Papierberg grob zu sichten. Zwischen einer fragwürdigen Langzeitstudie eines neuen Wirkstoffs, der Broschüre eines Schweizer Pharmakonzerns und der Werbung für einen bekannten Gerinnungshemmer stieß er auf eine nicht mehr ganz frische Ausgabe des Walberla-Boten, einer kleinen Vierteljahreszeitschrift, die eine Gruppe fränkischer Heimatforscher unter großen Mühen herausgab. Immer wieder hatte er sich vorgenommen, den einen oder anderen Artikel zu lesen, war dann aber doch nicht dazu gekommen. So hatte das Heft den Schreibtisch nicht verlassen.

Der Beitrag von Harald Graf stand auf Seite neun. Das Verstärkeramt der Reichspost in Neustadt an der Aisch. Gundermann überflog die erste Seite. Der Text war besser geschrieben als die meisten dieser Art. Der Deutschlehrer war nicht zu übersehen. Als architektonische und technische Angaben überhandnahmen, beendete er die Lektüre. Graf war ein Faktensammler gewesen, jemand, der keine Zusammenhänge herstellte und seinen Gegenstand isoliert betrachtete. Über das Verstärkeramt erfuhr der Leser alles, über dessen Bedeutung so gut wie nichts. Dieser Typus unter den Hobbyhistorikern war Gundermann aber weitaus lieber als der des fantasiebegabten Spekulierers, dem wenige Fakten ausreichten, um daraus eine mehr oder weniger wild wuchernde Erzählung abzuleiten, die dann als Geschichte verkauft wurde.

Er blätterte den restlichen Artikel durch und wollte das Heft schon wieder seinem Schreibtisch anvertrauen, als ihn unvermittelt ein Foto anschrie. Es war nicht größer als eine Streichholzschachtel und schlecht reproduziert. Dennoch erkannte er sofort das Kabelstück wieder, das ihm vertraut war, obwohl er es immer nur beiläufig betrachtet hatte. Die Bildunterschrift machte lediglich die Angaben, die auch im Museum zu finden waren. Ein Stück des von der Reichspost ab 1936 verlegten Koaxialkabels. Das war alles. Sofort verschlang er den gesamten Artikel, fand jedoch nur einen kleinen Absatz, der auf die technische Modernität des Kabels verwies. Graf hatte andere Schwerpunkte gewählt. Das Kabel war nur eine Art Zugabe.

Gundermann legte das Heft aufgeschlagen auf den Schreibtisch und lehnte sich zurück. Es war natürlich nur eine vage Vermutung, aber die kleine Abbildung eröffnete die Möglichkeit, dass zwischen dem Mord und dem Diebstahl im Museum eine Verbindung bestand. Auch wenn er keine Idee hatte, wie diese Verbindung aussehen könnte. Natürlich kam auch ein Zufall in Betracht, so etwas war ja bekanntlich keine Seltenheit. Murphy’s Law konnte dafür verantwortlich sein. Oder die Heisenberg’sche Unschärferelation. Oder der Klimawandel. Nein, einfach nur ein Zufall. Schluss. Aus.

Gundermann hob sich langsam aus dem Sessel und schielte über den Schreibtisch.