9,99 €

Mehr erfahren.

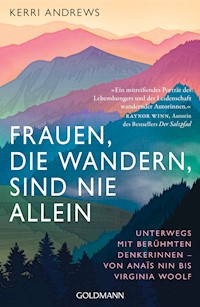

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

»Ein mitreißendes Porträt der Leidenschaft und Tatkraft wandernder Autorinnen – und der Weisheit, zu der sie auf ihren Wegen durch die Welt fanden.« Raynor Winn, Bestsellerautorin von "Der Salzpfad"

In einer Welt, die von Männern entworfen und selbstbewusst in Besitz genommen wurde, wurden Frauen traditionell andere Rollen als die der Denkerin zugebilligt. Doch auch sie haben sich schon immer in dieser Welt bewegt. Sie haben Landschaften erkundet, Berge erklommen oder ließen sich durch belebte Städte treiben. Sie waren in Begleitung oder allein, oft ihren Lebensumständen trotzend und sich in der Bewegung ihrer selbst als Frauen und Autorinnen vergewissernd. Unterwegs zu sein war für sie nichts weniger als der radikale Akt einer Selbstbefreiung. Gemeinsam mit Kerri Andrews, selbst leidenschaftliche Wanderin und Dozentin für Englische Literatur, begleiten wir zehn der wegweisendsten Protagonistinnen weiblicher Wanderlust durch die letzten dreihundert Jahre. In kenntnisreichen Porträts folgen wir ihren Spuren durch Zeit und Raum – mit Dorothy Wordsworth streifen wir durch Cumbria im Nordwesten Englands, an der Seite von Virginia Woolf erkunden wir Londons Künstlerviertel Bloomsbury, mit Cheryl Strayed nehmen wir den amerikanischen Pacific Crest Trail in Angriff. Ein unwiderstehliches Lesevergnügen für alle Frauen, die heute mehr denn je dem Ruf des Berges und der Freiheit folgen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 405

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Die Autorin

Kerri Andrews ist Dozentin für Englische Literatur an der Edge Hill University in Ormskirk, Lancashire, Großbritannien. Sie hat zahlreiche Artikel über schreibende Frauen und Dichterinnen veröffentlicht und ist selbst eine begeisterte Wanderin.

KERRI ANDREWS

FRAUEN, DIE WANDERN, SIND NIE ALLEIN

Unterwegs mit berühmten Denkerinnen – von Anaïs Nin bis Virginia Woolf

Mit einem Vorwort von Rebecca Maria Salentin

Aus dem Englischen übersetztvon Anne Emmert und Katrin Harlaß

Die englische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Wanderers. A History of Women Walking bei Reaktion Books Ltd, London.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2022 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Copyright © 2022 by Kerri Andrews

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Fotos von © Simon McFadden

Redaktion: Antje Steinhäuser

MP · Herstellung: CF

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

978-3-641-29518-9

www.goldmann-verlag.de

INHALT

VORWORT

EINSTIEG

EinsELIZABETHCARTER

ZweiDOROTHYWORDSWORTH

DreiELLENWEETON

VierSARAHSTODDARTHAZLITT

FünfHARRIETMARTINEAU

SechsVIRGINIAWOOLF

SiebenNANSHEPHERD

AchtANAÏSNIN

NeunCHERYLSTRAYED

ZehnLINDACRACKNELL

CODA

ANHANG

LITERATURLISTE

DANKSAGUNGEN

ANMERKUNGEN

REGISTER

Dieses Buch ist zwei Menschen gewidmet.

Zum einen Adam Robinson: Danke dafür, dass du bereit bist, mit mir durch dieses Leben zu gehen, mich zu begleiten auf dem Weg, für den es keine Karte geben kann.

Zum anderen unserem Sohn Fhionnlagh, der gemeinsam mit diesem Buch in mir gewachsen ist und dem alle Wege offenstehen.

VORWORT

Der Nutzen der Natur als musische Kraftquelle ist wahrscheinlich ebenso alt wie die Kunst selbst. Sich ganz den Urgewalten von Wald, Küste oder Gebirgen auszuliefern, während der Takt der eigenen Schritte den Gedanken Struktur verleiht, setzt ungeahnte Kreativität frei. Ebenso das stundenlange Herumschwärmen durch eine pulsierende Stadt, wo der Geist in der Anonymität frei umherschweift, Eindrücke aufsaugt und filtert wie ein Schwamm. Der literarische Blick auf die mentale Stärkung durch körperliche Strapazen ist männlich dominiert. Dabei stehen moderne Abenteuerinnen in einer ebenso langen Tradition wandernder Schriftstellerinnen und Philosophinnen wie die Dichter und Denker seit der Romantik. Im 18. Jahrhundert war es für Frauen so verpönt, sich frei und voller Entdeckungslust in der Natur zu bewegen, dass ihnen sämtliche weibliche Tugenden und sogar ihre Sexualität abgesprochen wurden, taten sie es dennoch. In diesem Buch lernen wir einige dieser mutigen Frauen kennen, die sich dem engen Korsett der Konventionen nicht nur widersetzten, sondern auch über ihre Naturerlebnisse schrieben. Kerri Andrews, selbst leidenschaftliche Wanderin, lässt uns an der Seite von Dorothy Wordsworth durch den schottischen Nieselregen stapfen und mit Anaïs Nin und Virginia Woolf durch New York, Paris und London flanieren. Dabei durchwandern wir auch die Literaturgeschichte dieser Frauen und erleben, wie sie im Gehen nicht nur ihre Gedanken zu Werken komponierten, sondern auch ihren Platz im Leben und der Gesellschaft behaupteten.

Frauen, die wandern, sind nie allein – Im Titel des Buches über wandernde Denkerinnen liegt eine große Wahrheit, die ich nach einem 2700-Kilometer-Thruhike bestätigen kann. Ich brach zu meinem Trip ins Ungewisse auf, um mir den Boden unter den Füßen zurückzuerlaufen, der mir schmerzhaft entrissen worden war. Ich fürchtete die Zeltnächte im Wald und die körperliche Anstrengung, vor allem aber die Einsamkeit. Also lud ich meinen Freundeskreis ein, mich zu begleiten. Wir gründeten den Klub Drushba, denn Drushba heißt Freundschaft. Freilich liefen diese wunderbaren Menschen nicht den ganzen Weg mit mir, sie besuchten mich in den fünf Monaten, die ich unterwegs war, nur auf kleinen Abschnitten, für einen Tag oder maximal eine Woche. Die meiste Zeit wanderte ich also allein. War der Natur mit Leib und Seele ausgesetzt, kämpfte mit Wehwehchen, Wetter und Wildtieren. Aber ich fühlte mich nie allein, trug ich doch all diese Menschen und ihren Zuspruch imaginär in meinem Gepäck mit mir mit. Daraus schöpfte ich die Kraft, immer weiterzugehen, mich nicht entmutigen zu lassen, wenn es tagelang regnete, vor mir nichts wartete als heiße, staubige Straßen oder alles verschlingende tiefe Wälder. Unterwegs geschah Magisches: Die raue Schönheit schroffer Felsklippen, einsamer Gratwege und wilder Bachtäler nahm mich für sich ein. Während ich mich an zerfurchten Felsen in die Höhe zog, während ich den harzigen Duft dichter Nadelgehölze auf feuchtem Waldboden atmete, von dem mich beim Schlafen nur eine dünne Plane trennte, während ich den Wind im Haar, den Regen im Gesicht und die Sonne im Nacken spürte, während ich schwitzte oder fror, während ich mich keuchend vorwärtsackerte, verlor sich die Trennlinie zwischen Körper und Verstand. Ich wurde eins, nicht nur mit der Natur, in der ich mich bewegte, sondern mit allem, was mich ausmacht. Ich lernte meinen Körper zu schätzen, begriff, dass es gleichgültig ist, ob er abseits gängiger Schönheitsideale und gesellschaftlicher Normen steht, weil er nichts als Liebe und Respekt verdient hat. Und auch meine Seele fand durch die monotone Betätigung des Wanderns und die Reduktion auf das Wesentliche eine Ruhe, wie ich sie bis dato in meinem Leben nicht gefunden hatte. Meine Gedanken waren so klar wie nie zuvor. Literarische Sätze tauchten in meinem Kopf auf. Was ich sah, fühlte und wahrnahm, fügte sich zu einer Geschichte, ich war Protagonistin und Beobachterin in Personalunion. Dabei hatte ich, obwohl Schriftstellerin, gar nicht erwogen, darüber zu schreiben. Bis ich merkte: Eins hat sich in den letzten dreihundert Jahren kaum verändert: Eine Frau, die allein wandert, erregt immer noch Aufsehen. Es gab diese Frauen schon immer, aber ihre Hör- und Sichtbarkeit verschwindet hinter dem Be- und Verurteilen ihres Tuns. War ich nicht verpflichtet, meinen Beitrag zur Tradition weiblicher Wanderlektüre zu leisten? Ständig wurde ich nach meiner Angst als Frau gefragt. Dabei waren Männer nicht mutiger, wie ich an den Waffen ablas, die sie mit sich trugen. Diese Männer gaben mir ungefragt Tipps, zumeist unbrauchbare. Berichteten stolz davon, wie sie nach langen Touren mit strähnigem Haar, zotteligem Bart und gestählter Identität in die Zivilisation zurückkehrten, und zeigten sich zugleich angewidert davon, dass auch ich nur das Minimum an Kosmetik und Wechselkleidung dabeihatte. Selbst als ich schon über 2000 Kilometer gelaufen war, wollten sie mir erklären, was ich tun musste, um schneller ans Ziel zu kommen. Dabei hatte ich längst begriffen: Das Geheimnis liegt nicht im Ankommen, sondern im Loslaufen. Und sich nur nach dem eigenen Tempo zu richten, gehört zum Erfolgsgeheimnis einer Wanderung. Wie Cheryl Strayed auf dem Pacific Crest Trail lernte ich außerdem: The trail provides you. Der Weg sorgt für dich. So tauchten Schutzhütten auf, wenn es gewitterte, fanden verlorene Gegenstände auf wundersame Weise zu mir zurück, und als ich einmal einen ganzen Tag lang nur ausgetrocknete Quellen fand, brachte mir jemand wie aus dem Nichts Wasser. Nur wer sich dem Weg ganz anvertraut, lässt Raum für serendipity – Momente der glücklichen Fügung. Ich ließ meine Ängste los, befreite mich vom Leistungsdruck und war offen für zufällige Begegnungen. Durch diese bekam der Klub Drushba unterwegs ein dynamisches Wachstum. Und selbst wenn ich viele Tage einsam durch die Wälder streifte, begleiteten mich immer noch die Stimmen der starken Frauen, die vor mir Abenteuer bestritten und beschrieben hatten. Wir waren immer schon viele und werden glücklicherweise immer mehr. Den Pionierinnen begegnen wir in diesem wunderbaren Buch!

Rebecca Maria Salentin

EINSTIEG

Es war ein herrlicher Sommer. Ein sonniges Wochenende folgte auf das andere, und ich verbrachte sie alle größtenteils damit, Munros zu besteigen und meine Sammlung zu erweitern. (Munros heißen in Schottland alle Berge, die höher sind als 3000 Fuß beziehungsweise 914 Meter). Ich näherte mich der Hundertermarke, und dieses Jubiläum wollte ich mit einem besonderen Munro feiern. Was wäre dafür besser geeignet gewesen als ein Tag auf dem Aonach Eagach? Schon als ich diesen Namen – ins Deutsche übertragen etwa Schartengrat – das erste Mal hörte, fand ich ihn faszinierend. Die Route ist legendär: Ein schmaler Grat verbindet zwei Munros, die hoch über dem nahe der Westküste gelegenen Hochtal Glencoe aufragen. Ihre Begehung erfordert absolute Entschlossenheit, denn es gibt nur zwei sichere Wege, einer führt hinauf, der andere hinunter – man muss die Route von Anfang bis Ende gehen. Es sind schon Leute umgekommen, die versucht haben, zwischendrin abzuzweigen oder andere Routen zu nehmen.

Für unser Vorhaben suchten mein Ehemann Adam und unser Freund Ewan ein vielversprechend wirkendes Augustwochenende aus. Ewan war schon mal oben gewesen (er hat tatsächlich bereits alle 282 Munros begangen), und Adam und ich waren dankbar, von seiner Erfahrung profitieren zu können. Nachdem wir eines unserer Autos am Ende der Route geparkt hatten, fuhren wir die knapp zwanzig Kilometer hinauf ins Glencoe, zum Ausgangspunkt unterhalb der Felsklippen des Am Bodach. Der Aufstieg war steil, der Weg aber leicht zu begehen, und die Landschaft wurde schnell immer spektakulärer und gewaltiger. Schon bald waren wir auf gleicher Höhe mit den felsigen Hängen der Three Sisters. Über uns ragte der Bidean nam Bian auf, der höchste Berg der Gegend. Die Wolken hingen tiefer als vorhergesagt, und noch bevor wir den Gipfel des Am Bodach erreichten, hüllte uns dichter Nebel ein. So sollte es auch für den Rest des Tages bleiben, Fluch und Segen zugleich. Denn bei klarem Wetter hätten wir gesehen, dass sich der extrem schmale Pfad, den wir entlanggehen mussten, in über 900 Metern Höhe an einer beinahe senkrecht abfallenden Felswand entlangschlängelte. Aber es hätte auch nicht geregnet. Als es zu nieseln begann – es war dieser feine Sprühregen, der einem überall hineinkriecht und für den Schottland so berüchtigt ist – , hätten wir umkehren sollen, doch die Vorstellung, die vor uns liegenden Schwierigkeiten zu meistern, bescherte uns einen Adrenalinschub und wir konnten der Versuchung nicht widerstehen.

Die erste Herausforderung folgte sogleich – der schwierige Abstieg vom Am Bodach mit seinen Felsplatten. Allzu steil war er nicht, doch die Nässe machte ihn leicht rutschig. Zwar verdeckte die Wolke alles, was dahinter lag, doch eines war uns klar: Stürzen wollte man hier auf keinen Fall. Es stellte sich sehr schnell heraus, dass wir drei ganz unterschiedliche Fortbewegungsmethoden bevorzugten: Ewan, ein weitaus erfahrenerer Bergwanderer als Adam und ich, zog es vor, sich an den Berg »anzulehnen«. Er hielt seinen Körper dicht am Fels und richtete auch seinen Körperschwerpunkt Richtung Hang aus. Adam und ich bewegten uns instinktiver fort und fanden es angenehmer, aufrecht zu laufen. So konnten wir uns leichter orientieren, sichere Tritte erkennen, Entfernungen abschätzen und die Beine als Bremse nutzen. Sollten wir allerdings die Kontrolle verlieren, gäbe es nichts, was uns am Felsen hielte. Unsere Technik war die riskantere, auch wenn sie sich auf den felsigen Platten, wo die Tritte weit auseinanderlagen und schlecht zu erkennen waren, als effektiver erwies. Wir gelangten relativ leichtfüßig nach unten, während Ewan es schwerer hatte, nach sicheren Tritten tasten musste oder sich nur widerwillig darauf verließ, sie nur zu erraten.

Schließlich standen wir alle drei auf einem schmalen Pfad, der sich angenehm eben zum ersten Munro hinüberschlängelte, dem Meall Dearg. Entspannt spazierten wir ihn entlang, und die Leichtigkeit dieses Abschnitts bildete einen extremen Gegensatz zu der nervenaufreibenden ersten Passage. Ohne uns groß anzustrengen, erreichten wir den Gipfel-Cairn, den Steinhaufen, der die höchste Stelle markierte. Dort setzten wir uns hin, aßen etwas und dachten darüber nach, was jetzt wohl vor uns liegen mochte. Die Route vom Meall Dearg zum Stob Coire Leith ist wenig mehr als ein felsiges, sich auf und ab schwingendes Hochseil: Für die nächsten drei Kilometer veranschlagten wir fünf Stunden. Uns erwartete eine berauschende Klettertour – ein unablässig sich verschiebendes dreidimensionales Puzzle, das man nur lösen kann, indem man den eigenen Körper sehr genau und jeden Augenblick neu entsprechend der Neigung des Felses ausrichtet. Das ist Schwerstarbeit, die eine absolute Einheit von Geist und Körper und vollste Konzentration erfordert; sie ist zugleich erschöpfend und zutiefst befriedigend. Na ja, jedenfalls, bis man zu den Crazy Pinnacles kommt.

Grausamerweise kurz vor dem Ende des Aonach Eagach gelegen – wenn man, wie die meisten, die Route von Ost nach West geht –, bilden diese irren Felsspitzen den exponiertesten, technisch anspruchsvollsten Abschnitt der gesamten Tour. Im Verlauf des Tages gab es ein ständiges Wechselspiel mit anderen Wandergruppen, die wir überholten und die anschließend wieder uns überholten. Darunter war auch ein Vater mit seinem Sohn. Einige Zeit vorher, als wir uns einen besonders kniffeligen Abstieg hinunterkämpften, hatte ich entschieden, die beiden wieder vorbeizulassen, um sie nicht aufzuhalten. Und so waren wir hinter ihnen, als sie zu den Pinnacles kamen. Ein erfahrener Bergsteiger hatte mir mal geraten, mich »im Zweifel nach oben zu orientieren«, doch als ich an den gezackten Spitzen emporsah, kam mir das wie purer Irrsinn vor. Es gab keinen Pfad, keine irgendwie gekennzeichnete Route über den extrem exponierten Fels, jedenfalls nicht, soweit ich sehen konnte. Nur einen riesigen Abhang, der nach unten im Nebel verschwand und mich schwindelig machte. Die beiden vor uns teilten offenbar meine Befürchtungen. Sie vermieden die erste Felsnadel und entschieden sich stattdessen, weiter nach unten zu klettern. Wir beobachteten, wie sie sich hangabwärts arbeiteten und verschwanden. In der Annahme, sie wüssten, was sie taten, beschlossen wir, ihnen zu folgen. Mein Mann, der von uns dreien der Fitteste ist, ging voraus, doch ein Warnschrei machte uns klar, dass es dort unten brenzlig wurde. Adam hievte sich mühevoll zurück und sackte keuchend zusammen. Dann erklärte er uns, er sei einem Weg gefolgt und habe plötzlich an den Armen über einem schwindelerregenden Abgrund gebaumelt. Unsere Vorgänger mussten – ein unglaubliches Risiko – aus großer Höhe auf den schmalen Pfad unter uns gesprungen sein.

Die einzig sichere Option schien uns der Aufstieg zu sein, und wir waren sehr erleichtert, als mein Mann, der erneut vorgeprescht war, die Entdeckung eines kaum erkennbaren Pfades verkündete. Diesem zu folgen, erforderte allerdings eine Reihe extrem ausgreifender Bewegungen. Als Adam seine Gliedmaßen über den vor uns klaffenden Abgrund schwang, durchlebte ich die schlimmsten Ängste dieses Tages. Statt des wohligen Adrenalinschauers, der mir die meiste Zeit über die Haut gerieselt war, empfand ich plötzlich eine Art Urangst. Würde er abstürzen, hätte ich keinerlei Möglichkeit, ihm zu helfen. Als ich sah, wie er einen heiklen Kamin überwand, wobei nur zwei seiner Gliedmaßen sicheren Halt hatten, drehte sich mir der Magen um. Nur Augenblicke später war ich an der Reihe, doch anders als Adam entschied ich mich dafür, den Körperschwerpunkt tief zu halten, und kämpfte mich auf Ellenbogen und Knien hinauf. Meine Würde war mir in diesem Moment völlig egal, auch, dass meine Kleidung zerreißen könnte; ich war einfach nur dankbar, möglichst eng am Fels zu sein.

Und dann war alles vorbei. Hinter den Pinnacles verläuft die Route klar und deutlich, windet sich zwar gemein steil bergan, bietet jedoch keine größeren Schwierigkeiten. Der Pfad schlängelt sich zunächst auf einen Nebengipfel und von dort hinauf zum zweiten und letzten Munro, dem Sgorr nam Fiannaidh. An diesem Punkt waren wir psychisch und physisch vollkommen ausgelaugt, und so registrierten wir kaum, dass es jetzt ernsthaft zu regnen begonnen hatte. Völlig durchnässt und kaum noch zu einigermaßen koordinierten Bewegungen fähig, begannen wir unseren Abstieg Richtung Pap of Glencoe. Als wir endlich aus den Wolken auftauchten, wurden der Loch Leven und jenseits davon die Rough Bounds sichtbar. Unter uns lag Ballachulish, wo wir erschöpft ins Bett fielen.

Meinen ersten Berg hatte ich sieben Jahre zuvor erklommen. Freundinnen hatten mich zu einem Wanderurlaub in Wales eingeladen, wo wir den Snowdon besteigen wollten. Ich war noch nie im Norden von Wales gewesen, hatte noch nie einen richtigen Berg gesehen und daher keine Ahnung, was mich erwartete.

Während die anderen – Jenny und Sarrawat, dazu Sarrawats Freund Matt sowie dessen Vater und Matts Bruder – beim Abmarsch vom Parkplatz entspannt miteinander plauderten, war meine Aufmerksamkeit ganz gefesselt von der Bergflanke, die unter den grauen Zipfeln einer tiefhängenden Wolke ins Blickfeld kam. Unterhalb der Düsternis konnte ich schwach einen Weg erkennen. Er schlängelte sich in einem Winkel bergan, der mir den Schweiß auf die Stirn trieb. Fünf Minuten später engte sich unser Sichtfeld durch den dicken Nebel auf wenige Meter ein, doch das kam mir zupass: Was ich nicht sah, konnte mich nicht erschrecken. Dennoch bekam ich schon bald Probleme. Die quirligen, fitten Männer schienen das Ganze als Wettkampf zu betrachten und eilten voraus, während ich es gerade so schaffte, mich etwa zwanzig Meter vorwärtszuschleppen, bevor ich ausruhen musste. Es dauerte nicht lange, bis sie die Geduld mit mir verloren und meinten, wenn ich auf sie warten wolle, kämen sie nachher auf dem Rückweg vom Gipfel wieder vorbei und würden mich abholen. Das verletzte mich, denn sie gaben vor, um mich besorgt zu sein, hatten aber eigentlich nur ihr eigenes Wohlbefinden im Kopf. Meine Antwort warteten sie erst gar nicht ab, sondern verschwanden im Nebel über mir. Bitter enttäuscht verdrückte ich ein paar Tränen. Ich war eine Versagerin. Sie hatten mich gewogen und für zu leicht befunden. In dem Moment, als ich den Kopf hängen ließ, merkte ich, wie sich Jenny und Sarrawat neben mich setzten. Die Männer waren fort, doch meine beiden Freundinnen hatten beschlossen, bei mir zu bleiben. Sie versicherten mir, wir würden es alle bis auf den Gipfel schaffen, wie lange es auch dauern mochte. Da weinte ich dann wirklich – aus Dankbarkeit. Dankbarkeit für ihre Güte, ihre Freundschaft, ihre sanfte, aufrichtige Unterstützung. Sie ließen mich vorausgehen, was, wie ich aus heutiger Erfahrung weiß, bedeutete, dass ich die Geschwindigkeit vorgab. Schon bald hatten wir unseren Rhythmus aus kurzen Anstiegen und langen Pausen gefunden, wobei mein Atem jedes Mal, wenn wir wieder losliefen, innerhalb weniger Augenblicke zu rasseln begann. Es fühlte sich an wie eine nie enden wollende Folter. Im Nebel sah alles gleich aus, und nachdem ich stundenlang ausschließlich damit beschäftigt gewesen war, in mir die Kraft zu finden, um weiter- und immer weiterzugehen, war ich ganz verdutzt, als plötzlich Hunderte von Menschen vor mir auftauchten. Der Cairn, um den sie herumwuselten, markierte den Gipfel – den Gipfel! Die drei Männer unserer Gruppe hatten offenbar bereits genug gesehen und saßen ein Stückchen abseits vom schlimmsten Gewimmel. Sie waren bereits ungeduldig, wollten wieder aufbrechen, doch Jenny, Sarrawat und ich nahmen uns die Zeit, die wir brauchten, und ich genoss die köstliche Mischung komplexer Gefühle, der die zuvor empfundene Qual wich. Ich war ohne Frage ebenso begeistert wie erschöpft, doch zugleich empfand ich auch eine tiefe Dankbarkeit. Allein hätte ich aufgegeben. Die Männer hatten mich allein zurückgelassen. Die Gesellschaft von Frauen hatte mich auf den Gipfel gebracht.

Dies ist ein Buch über Frauen, die in den letzten dreihundert Jahren das Spazierengehen und Wandern als essenzielle Grundlage für ihr Selbstverständnis als Frauen, Schriftstellerinnen und Menschen betrachtet haben. Die Geschichte des Wanderns war immer auch Frauengeschichte, obwohl sich diese Tatsache aus dem, was zu diesem Thema publiziert worden ist, nicht erschließt. Seit 1782 Jean Jacques Rousseaus Träumereien eines einsamen Spaziergängers erschienen, galt das Wandern als Schlüsselelement im Schaffen zahlreicher berühmter Schriftsteller: William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Thomas De Quincey, John Keats, John Clare und anderer mehr. Sie alle hatten schon zu Lebzeiten ihr Publikum und werden bis heute bewundert, und zwar nicht nur ihrer literarischen Errungenschaften, sondern auch ihrer körperlichen Leistungen wegen: De Quincey schätzte einmal, William Wordsworth müsse in seinem gesamten Leben etwa 180 000 Meilen (290 000 Kilometer) gelaufen sein, und zwar auf Beinen, die, so De Qinceys gepflegtes Understatement, für »weit mehr als die durchschnittlichen menschlichen Standardanforderungen taugten«.1 De Quincey selbst soll im Durchschnitt etwa siebzig bis hundert Meilen (112 bis 161 Kilometer) pro Woche gelaufen sein, und Keats schaffte einmal in etwa zwei Monaten 624 Meilen (1033 Kilometer), als er 1818 im Lake District und durch Schottland wanderte.2 Die Berühmtheit der romantischen Schriftsteller war so eng mit deren Erkundungen zu Fuß verknüpft, dass Wandern irgendwann für jeden Poeten als ideales Mittel galt, jenen »momentanen Gefühlsüberschwang«3 zu erleben, welchen William Wordsworth als unabdingbar für die Komposition eines Textes erachtete.

Viele folgten ihnen nach: Leslie Stephen, Henry David Thoreau, Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Robert Louis Stevenson, Edward Thomas, Werner Herzog, Robert Macfarlane. Schreiben diese Männer über ihre Wanderungen, schauen sie auf ihre Vorgänger zurück; selbst die jüngsten Schilderungen dieser Tätigkeit, wie etwa Robert Macfarlanes Alte Wege (2012), nehmen hauptsächlich auf andere wandernde Schriftsteller Bezug, in seinem Fall allerdings mit einer Ausnahme: Er bricht eine Lanze für Nan Shepherds Der lebende Berg, ein Prosagedicht über die Cairngorms. Das Schreiben übers Wandern ist seit jeher so vollständig von Männern dominiert, dass Rebecca Solnit – nicht ohne eine gewisse Bitterkeit – von einer Art Gentlemen’s Club spricht, »nicht einem der wirklichen Wanderclubs, sondern jener Art einverständigem Club, der sich aus einem gemeinsamen Hintergrund speist«.4 Die Neuausgabe der populären Anthologie While Wandering. Words on Walking von 2014 ist eindrucksvoller Beleg für Solnits Feststellung: Lediglich sechsundzwanzig der insgesamt etwa 270 Einträge sind von Frauen verfasst, damit stammen neunzig Prozent der »Worte übers Wandern« von Männern. Ein weiterer Beleg dafür, dass Solnits Beobachtung zutrifft, ist das Buch Unterwegs. Eine kleine Philosophie des Gehens von Frédéric Gros (2010), in dem ausschließlich männliche Spaziergänger aufgeführt sind. Die einzige Erwähnung einer wandernden Frau findet sich beiläufig auf der vorletzten Seite. Der Autor ergründet entgegen seinem eigenen universellen Anspruch eine Philosophie männlichen Gehens. Und dieser krasse Widerspruch beschränkt sich nicht auf das Thema selbst, sondern geht bis hinein in die Pronomina, die benutzt werden, um die gehende Person zu beschreiben: Ein generalisiertes Individuum, durchgehend markiert als »er«, macht die offensichtliche und scheinbar überwältigende Männlichkeit des Wanderns in aller Deutlichkeit bewusst. Carole Cadwalladr merkt in ihrer Besprechung des Buches für den Guardian an, es handele sich um »eine Untersuchung der Philosophie verschiedener Denker, für die das Gehen einen Kernpunkt ihres Schaffens bildete – Nietzsche, Rimbaud, Kant, Rousseau, Thoreau (alles Männer; es bleibt unklar, ob Frauen nicht wandern oder nicht denken)«.5

Selbstverständlich wandern Frauen auch. Und selbstverständlich schreiben auch sie nicht nur über das Wandern, sondern über die Gedanken, die sie dabei haben. Das tun sie schon seit Jahrhunderten. Elizabeth Carter, Tochter eines Geistlichen aus Deal, begann ihre lebenslangen Streifzüge bereits als junges Mädchen in den 1720er-Jahren. Furchtlos, kühn und ambitioniert wanderte sie, häufig allein, ab und an mit einer Freundin, Tausende von Kilometern durch die Grafschaft Kent, immer auf der Suche nach einsamen Ecken, wo sie in aller Stille über die philosophischen Fragen nachdenken konnte, die sie in den von ihr publizierten Schriften erkundete, welche sie später so berühmt und reich machten und ihr den Ruf als eine der hervorragendsten Gelehrten ganz Großbritanniens eintrugen. In ebenso fröhlichen wie ausführlichen Briefen an ihre engsten Freundinnen schildert sie diese Abenteuer, wobei sie gelegentlich auch Fehlschläge zu lustigen Heldenanekdoten umdeutete. Nur selten ließ sie sich durch das launische britische Wetter von ihren Unternehmungen abhalten. Insbesondere genoss sie die Extreme der im 18. Jahrhundert so harten Winter (eine Epoche, die wir seither als »Kleine Eiszeit« bezeichnen). So schrieb sie als junge Frau einmal beschwingt an eine Freundin in Canterbury:

Je gesünder meine Schwester geworden ist, desto mehr habe ich meine gute Laune wiedererlangt. Ich bin jetzt beinahe so vergnügt und wild wie eh und je und würde am liebsten über das gesamte Angesicht der Erde fliegen, obwohl dieses Wetter meinen Geist ein wenig quält, denn ich finde einfach keine Person, die romantisch genug veranlagt ist, um mit mir Mondscheinspaziergänge im Schnee zu unternehmen und zu reisen, wie es die Leute in Lappland tun. Hätte ich das Glück, in Canterbury zu sein – welche Ausflüge würden du und ich auf unwegsamen Pfaden unternehmen, und wie sehr würden wir die Jahreszeit genießen, die weniger schrulliges Volk erschauern lässt.6

Die Wörter »schrullig« und »wild« sind treffende Selbstbeschreibungen einer Frau, die sich nichts mehr wünschte, als durch die Gegend zu vagabundieren und als vermeintliche Landstreicherin vom örtlichen Gesetzeshüter in Gewahrsam genommen zu werden. Und sie würzen auch Carters Texte über ihre Wanderungen. Frei von jeglichem Zwang, sich traditionellen Erwartungen an weibliche Eigenschaften beugen zu müssen – zuerst dank eines liberal gesinnten Vaters, später dank ihres literarischen Ruhms und ihres Reichtums – , war es ihr drängendster Wunsch (den sie auch häufig wahr machte), an jedem einzelnen Tag ihres Lebens »von Stein zu Stein zu hüpfen wie ein wildes Kind«.7

Elizabeth Carter war keineswegs die Einzige, die den kontemplativen Raum zu schätzen wusste, den die Rhythmen des Wanderns eröffnen, oder zu Fuß reichlich Material für ihre literarischen Werke fand. So erfreut sich zwar William Wordsworth der größeren kulturellen Anerkennung, doch war seine Schwester Dorothy eine ebenso erfahrene, leidenschaftliche Wanderin wie er. Als junge Erwachsene brach sie beinahe täglich zu einem Ausflug auf und schrieb ausführlich über die Gedanken, Erinnerungen und kreativen Einsichten, für die diese Art der Bewegung eine zentrale Rolle spielte. Sie unternahm auch Wandertouren, anfangs in Begleitung ihres Bruders und dem gemeinsamen engen Freund Samuel Taylor Coleridge, später mit anderen Frauen: ihrer Schwägerin Mary Wordsworth und deren Schwester Joanna Hutchinson. Alle drei verfassten Berichte, in denen sie die Erlebnisse auf diesen Ausflügen schilderten, doch die, die aus Dorothys Feder stammen, sind am lustigsten und lebendigsten, und sie ist es auch, die die Bedeutung des Wanderns für ihr Selbstverständnis als Schriftstellerin, Frau und Mensch am gründlichsten erkundet. Wo jedoch die erstaunlichen Touren ihres Bruders William dessen Ruhm als Dichter mehrten, galten Dorothys Unternehmungen so manchem als abträglich für ihre Wirkung als Frau:

Die größten Abstriche an Miss Wordsworths Reizen sowie dem zunehmenden Interesse, das ihr aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihrer Geschichte und der bedeutenden Rolle, die sie für ihren Bruder spielte, zu Recht zuteilwurde, waren der flüchtigen Eile ihrer Bewegungen und anderen Umständen in ihrem Betragen (wie ihrer krummen Haltung beim Gehen) geschuldet, welche sie plump, ja geradezu geschlechtslos erscheinen ließen, wenn sie draußen unterwegs war.8

De Quinceys Urteil lässt auf einige der kulturell geprägten Vorurteile schließen, aufgrund derer nicht nur Dorothy Wordsworth, sondern wandernde Frauen im Allgemeinen abgeurteilt wurden: ein unweibliches (oder, um es in De Quinceys Worten auszudrücken, »plumpes« oder »geschlechtsloses«) Erscheinungsbild sowie ein hohes Maß überaus unweiblicher körperlicher Aktivität lösten Kritik aus – echte Frauen hatten schwach zu sein. Beim Wandern, so suggeriert De Quincey, ginge Dorothy ihrer Weiblichkeit verlustig, ja selbst ihrer Persönlichkeit. Ist sie keine Frau, was ist sie dann?

Allerdings geht aus Dorothy Wordsworths Tagebüchern und Briefen klar hervor, dass sie sich weder von solchen kulturellen Vorurteilen noch von ihrer vermeintlich »krummen Haltung beim Wandern« bremsen ließ. Im Gegenteil. Ihre Leistungen als Fußgängerin konnten durchaus mit denen ihres Bruders mithalten: Eines schönen Tages im Jahre 1794 lief Dorothy mit William »an ihrer Seite« ganze dreiundfünfzig Kilometer, von Kendal über Grasmere nach Keswick, »durch die bezauberndste Landschaft, die man je gesehen hat«.9 Als sie Tage später einen Brief von ihrer Großtante Crackenthorpe erhielt, in dem diese schrieb, sie habe gehört, ihre Nichte würde »im Lande herumstreunen«, und ihr Missfallen bekundete, antwortete sie:

Weit davon entfernt, dies als verurteilenswert zu betrachten, dachte ich, meine Freunde würden sich freuen zu hören, dass ich den Mut gehabt habe, von der Kraft Gebrauch zu machen, mit der die Natur mich ausgestattet hat. Denn es bereitete mir nicht nur unendlich viel mehr Freude, als ich sitzend in einer Postkutsche empfunden hätte – es gestattete mir auch, mindestens dreißig Schilling zu sparen.10

Dorothys Replik zeigt auf, dass sie nicht nur körperlich vom Wandern profitierte, sondern dass sie es als Angelegenheit persönlichen »Mutes« und vielleicht sogar moralischer Verpflichtung betrachtete. Wenn sie zu Fuß ging, machte sie Gebrauch von ihren gottgegebenen körperlichen Anlagen, und darüber hinaus war es auch in finanzieller Hinsicht vernünftig – eine gewitzte Anspielung auf tradierte Vorstellungen vom weiblichen Sinn für Hauswirtschaft. Der Verweis auf körperliche Freuden mochte die konservativen Empfindlichkeiten von Großtante Crackenthorpe erschüttert haben, doch ist Dorothys Verteidigung ihres Umherstreifens Beleg für die zentrale Rolle, die diese Aktivität für ihr körperliches, emotionales und insbesondere geistiges Wohlbefinden spielte.

Frauen wie sie hat es viele gegeben. Eine Zeitgenossin Dorothy Wordsworths und ihrer Schwägerinnen, Sarah Stoddart Hazlitt, ist beinahe ausschließlich als Ehefrau des berühmten Essayisten William Hazlitt bekannt, war jedoch gelegentlich ebenfalls eine ausdauernde Wanderin. So durchquerte sie während eines mehrmonatigen Aufenthalts in Edinburgh zweimal den Central Belt, Schottlands Zentralen Gürtel, und legte dabei außergewöhnliche Strecken zurück. Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass sie häufig allein unterwegs war. Das Alleinsein bot ihr offenbar Trost und linderte die inneren Qualen, die sie wegen der geheimen Mitwisserschaft um die ehebrecherischen Aktivitäten ihres Ehemanns litt. Der Umgang mit einer Prostituierten in einem Edinburgher Bordell sollte den Eheleuten eine schnelle Scheidung ermöglichen, denn William war in ein Londoner Barmädchen vernarrt, das er unbedingt heiraten wollte. Außer sich, weil sie vor einem Richter bezüglich ihrer Kenntnis von den Aktivitäten ihres Mannes in Edinburgh einen Meineid geschworen hatte, suchte Sarah nicht nur in der Isolation Trost, sondern auch in der extremen physischen Belastung, der sie ihren Körper auf ihren Wanderungen aussetzte. Auf der ersten, von Stirling nach Edinburgh über die Central Highlands, Glasgow und West Lothian, legte sie innerhalb von acht Tagen 170 Meilen (mehr als 270 Kilometer) zurück und vermerkte die Länge jeder Etappe stolz in ihrem Tagebuch (die längste belief sich auf zweiunddreißig Meilen beziehungsweise einundfünfzig Kilometer). Hier schilderte sie auch die Befriedigung und vielleicht sogar Erleichterung angesichts ihrer großen körperlichen Erschöpfung:

Ich freute mich sehr, in meine Unterkunft zu kommen und mir im wahrsten Sinne des Wortes den Schmutz von den Füßen zu spülen: In der Tat nahm ich eine gründliche rituelle Waschung vor, und der Trost, den diese spendete, ergänzt um saubere Kleidung auf einem vorher über und über mit Staub bedeckten Körper, ist erfrischender als es sich jene, welche die vorangegangene Prüfung nicht durchgestanden haben, überhaupt nur vorstellen können: Es belebte mich derart, dass ich meine Fatigue beinahe vollkommen überwunden zu haben schien.11

Es scheint in gewissem Maße nachvollziehbar, dass ein merkliches Gefühl der Erleichterung eher aus der körperlichen denn aus der emotionalen Erschöpfung erwächst. Und die Vermutung, dass Sarah Stoddart Hazlitt, als sie ihre Füße vom Staub der Straßen befreite, sich gleichzeitig vom moralischen Schmutz der Komplizenschaft mit der Untreue ihres Mannes reinigte, ist wohl nicht allzu weit hergeholt. Es scheint ihr Trost gespendet zu haben, körperlich anstrengende Erfahrungen zu machen und diese niederzuschreiben. Selbst als sie wegen der Scheidungsangelegenheit endlose Wochen in Edinburgh ausharren musste, streifte sie Woche für Woche meilenweit umher, umrundete und durchquerte die Stadt Dutzende Male, wieder und wieder, und notierte sorgfältig jedes Detail. Ihr Tagebuch ist zwar das einzige Dokument über ihre Wanderungen, umfasst lediglich drei Monate von April bis Mitte Juli 1822 und wurde zu ihren Lebzeiten nie veröffentlicht. Trotzdem ist seine Existenz der Beweis, dass das Wandern und das Schreiben darüber fundamentale Bausteine ihrer Überlebensfähigkeit in einer Phase außerordentlichen persönlichen Schmerzes bildeten.

Etwa um die gleiche Zeit, als Sarah Stoddart Hazlitt und Dorothy Wordsworth durch Schottland streiften, suchte auch Ellen Weeton wandernd Auswege aus persönlichen Schwierigkeiten, in ihrem Fall dem zurückgezogenen Leben einer Gouvernante und später der extrem unglücklichen Ehe mit einem gewalttätigen Mann. Sie durchstreifte Teile von Lancashire, den Lake District, die Isle of Man und Wales und bestieg unter anderem allein den Snowdon. Wie Sarah Stoddart Hazlitt notierte auch sie ihre Gedanken im Zusammenhang mit ihren Erlebnissen in einem Tagebuch, dokumentierte aber im Gegensatz zu dieser auch viele ihrer Wanderungen und Spaziergänge in Briefen. Schaut man sich diese Berichte an, wird deutlich, wie nicht nur ihr Selbstvertrauen als Fußgängerin immer mehr zunimmt, sondern auch ihr Gefühl des persönlichen Erfolgs und der Erfüllung. Im Jahr 1812 unternahm sie – größtenteils ganz allein – eine Tour über die Isle of Man, und obwohl ihre Korrespondenz belegt, dass sie einige Befürchtungen hatte, angegriffen zu werden, wenn sie allein unterwegs war (eine Angst, die die meisten wandernden Männer wohl niemals verspürten), steht über allem die Freude darüber, was sie zu leisten imstande war. Dies gilt vor allem für ihre Wanderung am 5. Juni 1812, als sie insgesamt sechsundfünfzig Kilometer zurücklegte, auf einer Bergstraße, die sie lediglich deshalb ausgesucht hatte, weil sie »Landschaft und Perspektiven« bot:

Immer und immer wieder schwelgte mein Blick in den Schönheiten, die vor meinen Füßen ausgebreitet waren. Die Luft war klar, England, Irland, Schottland und Wales konnte ich allesamt sehr gut erkennen; einige irische Berge schienen so nah zu sein, dass ich mir im Geiste ausmalte, im offenen Boot hinüberzurudern; sie waren von einem tiefen Violett, eingefärbt von der untergehenden Sonne, und sahen unglaublich schön aus! Deutlich konnte ich die Berge von Cumberland und Westmoreland erkennen; den Skiddaw, den Saddleback, den Helvellyn, den Coniston und andere mehr. Der Anblick erfüllte mich mit großer Freude, hatte ich doch dort meine Füße gesetzt und einige meiner glücklichsten Tage verbracht! […] Oh Ann!, wenn du wüsstest, welche Freude mich erfüllt, wenn ich in einer solchen Landschaft frei herumstromern kann, dann würdest du dich nicht weiter wundern über meine Tollkühnheit und die Erschöpfung, der ich mich zu meiner eigenen Beglückung aussetze. […]12

Wandern zu gehen bedeutete für Ellen Weeton echte Freiheit – ja sie »stromerte« förmlich herum, ohne Zurückhaltung oder Kontrolle – , und es bereitete ihr offenbar enormes Vergnügen. Tatsächlich misst sie diesem Vergnügen mehr Bedeutung bei als dem Preis, den es fordert: »Erschöpfung« zu zeigen oder als Exzentrikerin zu gelten, die gesellschaftliche Gepflogenheiten verletzt. Erwähnt werden muss auch, dass sie, genau wie Sarah Stoddart Hazlitt, die vom Wandern in ihr ausgelösten Empfindungen als exklusiv betrachtete: Für Stoddart Hazlitt können sich »jene, welche die vorangegangene Prüfung nicht durchgestanden haben« nicht vorstellen, welche Erfrischung und Belebung in der einfachen Tätigkeit des Füßewaschens liegt; und Ellen Weetons Freundin Ann müsste erst selbst frei »herumstromern«, um ihren Gefühlszustand vollumfänglich verstehen zu können. Falls Wandern »nicht nur durch eine Gegend [führt], sondern auch zum Fühlen, zum Sein, zum Wissen«13, dann geht aus den Berichten der beiden Frauen hervor, dass sie sich auf diese Weise neue Wege zum eigenen Selbstverständnis erschlossen haben, neue Arten des Nachdenkens über ihre Beziehung zur Welt. Darüber hinaus kommt in ihren Schilderungen der Wunsch zum Ausdruck, ihre neu gewonnenen Erkenntnisse zu teilen: Andere sollen ebenfalls mithilfe des Wanderns versuchen, sich die Wege zu »Fühlen, Sein und Wissen« zu erschließen.

Harriet Martineau dagegen wusste, wie es war, nicht gehen zu können. Fünf Jahre lang, von 1839 bis 1844, war sie durch eine rätselhafte Krankheit, die sie um ihr Leben fürchten ließ, ans Bett gefesselt. Angeblich geheilt durch die damals sehr populäre hypnotische Heilmethode des Mesmerismus, bemaß sie den Fortgang ihrer Genesung nach der zunehmenden Anzahl von Meilen, die zurückzulegen sie imstande war: zuerst wenige Hundert Meter, dann etwa eine Meile, sehr schnell aber drei, fünf, zehn Meilen. Es folgte ein Umzug in den Lake District, und damit einher ging der ernsthafte Wunsch, sich wie Dorothy Wordsworth und deren Bruder William mit der komplexen gesellschaftlichen, geografischen und literarischen Historie der Gegend zu verbinden. Im Gegensatz zu den Wordsworths, die aus dem Lake District stammten, kam Martineau erst mit über vierzig dorthin und war fest entschlossen, die verlorene Zeit aufzuholen:

Nun, nach meiner Genesung, nahm ich mir vor, alles über den Lake District zu lernen, der noch Terra incognita war, für mein inneres Auge verborgen wie hinter hellen Nebelschwaden; und ein Jahr nach dem Erwerb meines Grundstücks kannte ich (glaube ich) jeden See bis auf zwei und fast jeden Bergpass. […] Von diesen erfreulichen Mühen war keine schöner als die, mir nach Wiedererlangen meiner Gesundheit das Lakeland im Zuge meiner Erkundungen nach und nach zu erschließen, bis es vor mir lag wie eine Landkarte, so, als sähe ich es von einem Gipfel aus.14

Nachdem sich Harriet Martineau im Lake District eingerichtet hatte, begab sie sich zu Fuß auf Entdeckungsreise, erkundete die Konturen und Silhouetten der Bergrücken per pedes und prägte sich die Landschaft ganz genau ein. In dieser Passage sieht sie sich selbst hoch über dem Land stehen, dessen Mysterien ihr jetzt vollständig enthüllt sind. Allerdings ist es nicht Eroberung, die es ihr ermöglicht, diese Position einzunehmen, sondern Erkenntnis, und es ist das Wandern selbst, das Martineau in die Lage versetzt, den Ort körperlich wie geistig zu kennen und zu durchdringen.

Im 20. Jahrhundert sollten ihr weitere wandernde Autorinnen folgen. Virginia Woolf hielt in ihren Tagebüchern und Briefen die zentrale Bedeutung des Flanierens nicht nur für Komposition und Entwicklung mehrerer Romane, sondern auch für ihr Selbstvertrauen als Schriftstellerin und Person fest: Das Zufußgehen half ihr, ihren Platz in der Welt zu definieren. Und sie hatte auch keine Angst, die beunruhigende Seltsamkeit dieses Ortes zu erkunden, die für sie mit der grundlegenden Eigentümlichkeit des Schreibens selbst verflochten war. Solche Besonderheiten wurden ihr offenbar vor allem dann bewusst, wenn sie spazieren ging, was sie häufig, wenn auch nicht ausschließlich, allein tat, und häufig, wenn auch nicht ausschließlich, in London. Während der Arbeit an Zum Leuchtturm (1927) befragt Woolf in der ebenso gespenstischen wie eindringlichen Schilderung eines abendlichen Spaziergangs durch die Stadt sich selbst:

Warum enthält das Leben nicht eine Entdeckung? Etwas, das man packen kann & sagen, »Das ist es?« […] Ich halte Ausschau; […] Was ist es? Und werde ich sterben, ehe ich es finde? Dann (als ich gestern abend durch Russell Square ging) sehe ich die Berge im Himmel: die großen Wolken; & den Mond, der über Persien aufgegangen ist; ich habe ein starkes und überraschendes Gefühl von etwas dort, was »es« ist – Es ist nicht direkt Schönheit, was ich meine. Es ist, daß etwas an sich und in sich genug ist: zufriedenstellend; erfüllt. Ein Gefühl meiner eigenen Fremdheit, wie ich über die Erde gehe, steckt auch darin: das unendlich Wunderliche der menschlichen Situation: wie ich Russel Square entlangtrabe mit dem Mond dort oben, & diesem Wolkengebirge. Wer bin ich, was bin ich, & so weiter […]15

Für Virginia Woolf eröffnen sowohl das Schreiben wie auch das Umherlaufen mittels verschiedener (wenn auch klar miteinander verbundener) Mechanismen den Zugang zu tief reichenden, verstörenden Fragen über Identität, Natur des Selbst und Quintessenz unseres Existenzzwecks als menschliche Wesen auf dieser Erde. Diese Innenschau wird durch den körperlichen Akt des Gehens unterstützt, und ihre Ergebnisse sollen schriftlich festgehalten werden. Das Gehen macht, wie Robert Macfarlane und andere bemerkten, eine zugleich nach innen wie nach außen gerichtete Bewegung möglich, eröffnet »ein Sehen und Denken«.16 Diese Dualität kommt in Virginia Woolfs Eintrag über das Erleben am Russell Square sehr deutlich zum Ausdruck. Das fragende innere »Ich« in ihrem Tagebuch ist gleichermaßen definierte, staunende (und wandernde) Präsenz wie auch nicht identifizierbares kleines Fragment eines viel größeren, beängstigend unbegreiflichen Ganzen, dessen Ränder sie schlaglichtartig wahrnimmt, während sie durch die Londoner Nacht spaziert.

Anaïs Nin war ebenfalls Stadtspaziergängerin und schätzte das Zufußgehen als unabdingbares Mittel zur Erschließung »der schöpferischen Quellen unseres Wesens«.17 Allerdings verschoben sich im Lauf ihres Lebens dessen Bedeutung und Funktion. Diente es zu verschiedenen Zeiten als Trostspender und Quelle von Kreativität, machte es ihr auch, selbst wenn sie durch die belebten Straßen von New York und Paris spazierte, ihre tiefe Einsamkeit bewusst. »Ich könnte wirklich ein Buch über die Leute schreiben […] Wenn ich sie beobachte, habe ich oft den Eindruck, einsam und verlassen auf einem Hügel zu stehen, abseits von den anderen«, schrieb sie als Jugendliche in ihr Tagebuch.18 Zu anderen Zeiten war es eine Qual, eine Strafe, die Nin sich selbst auferlegte, um alles Mögliche zu kurieren, von Depressionen bis hin zu Bauchfellentzündung. Ein »zerbrechliches«, schwächliches Kind, aufgezogen von Verwandten in den USA, »wo die höchsten Ideale Gesundheit und Zähigkeit waren«, schreibt Nin darüber, wie sie sich mit »eiskalten Duschen« quälte und »lange Spaziergänge im Park« unternahm.19 Letzten Endes jedoch, als sie ernsthaft eine Karriere als Schriftstellerin zu verfolgen begann, verwandelten sich die Strapazen und die Einsamkeit des Wanderns für sie in Quellen der Stärke. »Ich bin es leid, immer nur für mich zu schreiben«, vermerkte Nin (an sich selbst gerichtet) 1927 in ihrem Tagebuch:

Ich weiß, daß ich andere zum Weinen bringen könnte, und dazu, unendlich, verzweifelt, göttlich lebendig zu werden. Ich weiß, daß ich das sage, was sie sagen möchten und nicht können. Und wenn meine Schriften sie erreichten, all dies, was ich im Alleingang geschrieben habe, würden manche wissen, daß es einige von uns gibt, die allein gehen, und daß es gut ist, dies zu wissen.20

Nin betrachtete die Literatur und das Laufen als Möglichkeit, eine imaginäre Gemeinschaft zu erschaffen, deren Mitglieder nicht nur durch gemeinsame Ideen miteinander verbunden waren, sondern auch dadurch, dass sie sich zu Fuß fortbewegten. So konnte sie zusammen mit Gleichgesinnten »durch verzaubernde Geschichten wandern«, und ihr eigenes Umherspazieren bekam die Macht, Einsamkeit in Kameradschaft zu verwandeln.21

Und sie war auch nicht die Einzige, die herausfand, dass das Zufußgehen eine transformatorische Kraft besaß. Auch Nan Shepherd, die in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen schrieb, war empfänglich für die grundlegend seltsame Erfahrung, mit dem Wandern durch und in eine größere Welt hinein gleichzeitig auch eine Reise in das eigene Ich zu unternehmen. Sie wanderte über, zwischen und sogar in Gesellschaft der Berge des Cairngorm-Massivs und suchte auf diese Weise, den Ort und sich selbst auf verschiedene Weise »zu erfahren«.

Man kennt die Flüsse nicht, solange man sie nicht an ihren Quellen gesehen hat, aber diese Reise zu den Quellen ist kein leichtes Unterfangen. Man wandelt unter Elementarkräften, und Elementarkräfte sind nicht beherrschbar. Es wird auch in einem selbst durch den Kontakt Elementares geweckt, das so unvorhersehbar ist wie Wind oder Schnee.22

Durch das Wandern in diesen Bergen, an diesem Ort, so behauptet Shepherd in ihrer Schilderung, offenbare sich die befremdliche und dennoch natürliche Verbindung zwischen menschlichen Wesen und der Erde – der Akt des Wanderns »weckt« hier die ansonsten unbekannten Bereiche in uns, die Verwandtschaft mit Berg oder Fluss oder Himmel geltend machen.

Cheryl Strayed unternahm 1995 eine Fernwanderung, mit der sehr viel häufiger Männer in Verbindung gebracht werden. Während John Muirs ausgedehnte Streifzüge durch den amerikanischen Westen schon seit langer Zeit Maßstab für (häufig männliche) Schreibende sind, die sich den vielgestaltigen Landschaften dieses Kontinents widmen, eröffnet Strayeds überaus persönliche Geschichte von Leid und Erlösung, die sie über Hunderte von Kilometern auf dem Pacific Crest Trail erlebt hat, einen völlig anderen Blick auf die Beziehung zwischen Individuum, Wandern und Natur. Strayed, die Drogenabhängigkeit, den Verlust der Mutter und das Ende ihrer Ehe verkraften muss, findet auf dieser Wanderung die Kraft, ihr eigenes Scheitern zu akzeptieren. Der Trail bewirkt große Veränderungen in ihr, und im Laufe der drei Monate, die sie allein unterwegs ist, stellt sie fest, dass die brutale und brutalisierende Erfahrung des tagtäglichen Weitergehens, die alles überschreibt, was vorher gewesen ist, nicht nur ihren Körper transformiert, sondern auch ihren Geist. Sie, die anfänglich Zweifel hegt an ihren physischen Fähigkeiten, ihrem Status als allein wandernde Frau und daran, ob sie die Fertigkeiten besitzt, wochenlang in der Wildnis zu überleben, gewinnt zunehmend Selbstvertrauen. Als sie erfährt, dass hinter ihr zwei Männer unterwegs sind, möchte sie »sie als die Frau kennenlernen, die sie abgehängt hatte, und nicht als die, die sie eingeholt hatten«, und eilt mit neuer Kraft und Stärke vorwärts, sodass die beiden sie nicht einholen können, außer wenn sie es zulässt.23 Indem sie ihre Wanderung ganz bewusst aus weiblicher Sicht beschreibt, reflektiert Cheryl Strayed die Beziehung zwischen den äußeren und inneren Realitäten einer Frau – Menstruation, Verletzlichkeit und Selbstvertrauen inbegriffen – und das weibliche Verständnis der Welt, die Frauen durchwandern. Ihr Buch ist eine Liebeserklärung an die Brutalität und die Schönheit der amerikanischen Landschaft und erzählt davon, wie die physischen Leiden ausgedehnter Wanderungen helfen können, uns wieder in uns selbst zu verorten.

In jüngster Zeit ergründet Linda Cracknell, wie das Spazierengehen und Wandern Frauen hilft, Verbindung zu einer gemeinsamen Geschichte herzustellen und ältere Existenzweisen am Leben zu erhalten. Indem sie auf Viehtrieben, alten Nebenstraßen und ehemaligen Postwegen ganz Schottland durchwandert, hat sie ein Ohr dafür entwickelt, wie der Klang früherer Schritte durch die Zeiten zu uns herüberhallt. So bemerkt sie auf der Wade’s Road, die in die Torfböden der Highlands geschnitten wurde, um nach dem Aufstand der Jakobiten 1715 den Vormarsch der britischen Rotröcke durch ganz Schottland zu erleichtern, »eine neue Geschäftigkeit«, eine »neue Gesellschaft« auf dem Weg, wo »die Tritte von Jakobiten, Hannoveranern, Viehtreibern, Schustern, Straßenarbeitern« zu hören sind.24 Auf Cracknells Pfaden finden sich Echos der Stimmen von Frauen, die einst dort entlanggewandert sind. Bei ihren Touren durch Schottland begegnet sie an den Birks of Aberfeldy Dorothy Wordsworth, auf den Hügeln über dem Loch Ness Jessie Kesson und in Glen Lyon, nahe ihrem eigenen Haus in Aberfeldy, Alexandra Stewart. Wie sie aufzeigt, haben die Wanderungen jeder dieser Frauen einen ganz eigenen Wert, denn sie verleihen verschiedenen Lebensweisen Ausdruck, die vergangen sind oder gerade vergehen. Stewart zum Beispiel hatte wenig Verständnis für neumodische Wandersleute, deren Geschwindigkeit es gar nicht zuließ, die umgebende Landschaft, mit der sie selbst sich so eng verbunden fühlte, überhaupt genauer wahrzunehmen: »Da gab es immer etwas zu sehen, eine Assoziation, die Erinnerungen wachrief, Veränderungen in Licht und Klang, Bruchstücke von Gedichten und lokalen Überlieferungen, über die man nachdenken konnte.«25 »Ein gut gefüllter Geist«, so schreibt sie weiter, sei »sich selbst die beste Gesellschaft« und viele mit Wandern verbrachte Stunden »keine verschwendete Zeit, wie sie es vielleicht für die mechanisierten Legionen von heute sind, die nicht genießen können, woran sie vorübergehen, weil sie sich vorgenommen haben, so bald wie möglich woanders zu sein«.26 So sieht es auch Linda Cracknell, die sich dafür interessiert, wie unser Körper »Zeit absteckt und dafür weder Kalender braucht noch Uhr«, sondern die Füße dafür nutzt: »Das Drittel einer Stunde bezeichnete man als mileway, denn das ist die Entfernung, die man in dieser Zeit gehend zurücklegen kann. Bewegung in Schrittgeschwindigkeit bestimmt unser menschliches Zeitgefühl vielleicht stärker, als uns heute klar ist«, schreibt sie.27

Die Werke all dieser wandernden Autorinnen eröffnen neue Einsichten in die Rolle, die das Zufußgehen für die Kreativität des Menschen spielt. Ebenso sind sie ein Beleg für die Tatsache, dass Frauen zwar immer wieder zu demselben Zweck gewandert sind wie Männer, die Erfahrung, zu Fuß unterwegs zu sein, ihnen jedoch regelmäßig etwas dezidiert anderes bedeutet hat. Auch hat sich der Stellenwert des Wanderns für Autorinnen über die Zeiten hinweg gewandelt, und ebenso hat es je nach Herkunft eine unterschiedliche Rolle gespielt – ob Arbeiterklasse oder Mittelschicht, ob Britin oder Amerikanerin, Flâneuse in der Stadt oder Wanderin auf dem Land. Angesichts dieser Bandbreite reichhaltiger Erfahrungen hat es bisher relativ wenig Auseinandersetzung mit dem Wandern von Frauen als kulturellem oder historischem Phänomen gegeben, und noch viel weniger mit der Frage, wie die Erfahrungen von Frauen als menschlichen Wesen ihr Wandern und Schreiben geprägt haben könnten oder umgekehrt – sehr zum Nachteil unseres Verständnisses davon, was Wandern für uns alle bedeutet hat oder bedeuten könnte.

Zu dieser Problematik gehört auch, dass weder wahrgenommen noch anerkannt wurde, welche Auswirkungen materielle Umstände darauf hatten, ob Frauen wandern und darüber schreiben oder reflektieren konnten. So wurden Dorothy Wordsworths Möglichkeiten, wandern zu gehen, zunehmend und grundsätzlich eingeschränkt von den Pflichten im Haus ihres Bruders; auch Ellen Weeton verfügte als Gouvernante und später Mutter nur begrenzt über den Freiraum, ihren häuslichen Pflichten zu entkommen. Im Gegensatz dazu konnte William Wordsworth auf Wanderschaft gehen, nach Keswick laufen, um Samuel Taylor Coleridge zu besuchen, oder einen Spaziergang machen, wann immer er wollte, weil die drückendsten Lasten der Haushaltsführung und Kindererziehung von den Frauen seiner Familie getragen wurden. Rebecca Solnit beschreibt die kulturellen Implikationen der traditionellen Rollenverteilung für die Möglichkeiten, wandern zu gehen (praktisch, physisch, in Sicherheit), so:

Gesetzliche Maßnahmen, von Männern wie Frauen durchgesetzte gesellschaftliche Normen, die in sexueller Belästigung implizierte Drohung sowie tatsächliche Vergewaltigung haben allesamt Frauen darin beschränkt, sich frei zu bewegen, wann und wo sie es wollten. (Frauenkleidung und körperliche Einengung – Stöckelschuhe, enge oder fragile Schuhe, Korsetts und Gürtel, sehr volle oder enge Röcke, leicht zu beschädigende Stoffe, die Sicht beeinträchtigende Schleier – alles Teil der sozialen Normen, die Frauen ebenso wirksam beeinträchtigt haben wie Gesetze und Ängste.)

[…]

Das Englische ist voll von Wörtern und Ausdrücken, die das Gehen von Frauen sexualisieren.28

Sie schließt ihre Argumentation plausibel ab, indem sie ihr Publikum zu einem Gedankenspiel einlädt. Leserinnen und Leser sollen überlegen, welche Konsequenzen es hat, dass die Geschichtsschreibung einfach übersehen hat, welche strikten Beschränkungen die Gesellschaft zu Fuß gehenden Frauen auferlegte. Gehen, so schreibt sie, sei im Allgemeinen akzeptiert gewesen als

[…] Mittel zum Kontemplieren und Durchdenken, von Aristoteles’ Peripatetikern bis zu den wandernden Dichtern von New York und Paris. Es hat Schriftstellern, Künstlern, politischen Theoretikern und anderen die Begegnungen und Erfahrungen verschafft, die ihre Arbeit inspirierten, und den Raum, den sie mit ihrer Vorstellungskraft füllen konnten, und es lässt sich nicht ermessen, was aus vielen der großen männlichen Geister geworden wäre, wenn sie sich nicht nach Belieben hätten durch die Welt bewegen können. Man stelle sich Aristoteles ans Haus gefesselt und Muir in bauschigen Röcken vor. […] Wenn Gehen einen primären kulturellen Akt darstellt und eine grundlegende Weise, in der Welt zu sein, dann wird denen, die nicht so weit gehen dürfen, wie ihre Füße sie tragen, nicht nur die körperliche Betätigung und Erholung versagt, sondern auch ein beträchtlicher Teil ihres Menschseins.29