Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Kampa Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

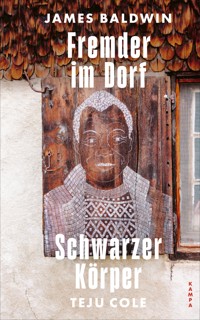

James Baldwin reist erstmals im Sommer 1951 nach Leukerbad, das, so denkt der Schriftsteller, wenig Ablenkung und somit optimale Voraussetzungen zum Schreiben bieten würde. Die sechshundert Menschen, die in dem von Bergen umringten Walliser Dorf leben, wo es kein Kino gibt und keine Bank, keine Bücherei und kein Theater, haben noch nie einen Schwarzen gesehen, die Kinder rufen ihm »N***r!« hinterher. Im Winter kehrt Baldwin noch zweimal zurück, schließt hier seinen ersten Roman ab und verfasst den Essay »Ein Fremder im Dorf«, der 1953 im Harper's Magazine erscheint. Ausgehend von der Erfahrung, der einzige Schwarze in einem ausschließlich von Weißen bewohnten Dorf zu sein, schreibt Baldwin über Rassismus und die Geschichte weißer Vorherrschaft. Mehr als sechzig Jahre später, im Sommer 2014, reist Teju Cole nach Leukerbad, Baldwins Essay im Gepäck. In »Schwarzer Körper« tritt Cole mit Baldwin in den Dialog. Sind die älteren Menschen, denen er auf der Straße begegnet, die Kinder von damals? Das Dorf ist gewachsen. Cole ist kein »staunenswerter Anblick«, ist nicht häufiger verstohlenen Blicken ausgesetzt als in Zürich oder New York. Sechzig Jahre trennen die beiden Autoren, ein Ort führt sie zusammen, und obwohl sich die Dinge geändert haben, besteht der Rassismus fort.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 45

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

James Baldwin | Teju Cole

Fremder im Dorf / Schwarzer Körper

James BaldwinFremder im Dorf Aus dem amerikanischen Englisch von Miriam Mandelkow

Teju ColeSchwarzer Körper Aus dem amerikanischen Englisch von Uda Strätling

Kampa

James BaldwinFremder im Dorf

Allem Anschein nach hatte vor mir noch nie ein Schwarzer dieses kleine Schweizer Dorf betreten. Bereits vor meiner Ankunft hatte man mir gesagt, ich wäre wahrscheinlich ein »Anblick« für das Dorf; daraus schloss ich, dass Menschen mit meiner Hautfarbe selten in der Schweiz zu sehen und Städter außerhalb der Stadt zudem immer ein gewisser »Anblick« seien. Mir war nicht in den Sinn gekommen – wohl weil ich Amerikaner bin –, dass es irgendwo Menschen geben könnte, die noch nie einen Schwarzen gesehen haben.

Das lässt sich nicht allein aus der Unzugänglichkeit des Dorfes erklären. Es liegt sehr hoch, aber nur vier Stunden von Mailand entfernt und drei von Lausanne. Es ist nahezu unbekannt, ja. Wenige Menschen würden sich dafür entscheiden, hier ihren Urlaub zu verbringen. Andererseits können die Dorfbewohner vermutlich kommen und gehen, wie es ihnen beliebt – was sie auch tun: In einen Ort am Fuß des Berges mit etwa fünftausend Einwohnern, die nächste Möglichkeit, um ins Kino zu gehen oder zur Bank. Im Dorf gibt es kein Kino, keine Bank, keine Bücherei, kein Theater, sehr wenige Radios, einen Jeep, einen Kombi; und momentan eine Schreibmaschine, nämlich meine, eine Erfindung, die die Frau von nebenan noch nie gesehen hatte. Etwa sechshundert Menschen leben hier, alle katholisch – das schließe ich aus der Tatsache, dass die katholische Kirche das ganze Jahr über geöffnet ist, die protestantische Kapelle hingegen, die etwas abseits auf einem Hügel steht, nur im Sommer, wenn die Touristen kommen. Es gibt vier oder fünf Hotels, die jetzt alle geschlossen sind, und vier oder fünf Bistros, von denen im Winter allerdings nur zwei überhaupt aufmachen. Die beiden haben nicht viel Betrieb, denn augenscheinlich endet das Leben im Dorf gegen neun oder zehn Uhr abends. Es gibt ein paar Läden, Metzger, Bäcker, épicerie, eine Eisenwarenhandlung und einen Geldwechsler – der keine Reiseschecks wechseln kann, sondern diese nach unten an die Bank weiterleiten muss, ein Vorgang, der zwei oder drei Tage in Anspruch nimmt. Es gibt etwas, das sich Ballet Haus nennt, im Winter geschlossen ist und im Sommer für weiß Gott was genutzt wird, aber gewiss nicht für Ballett. Im Dorf scheint es nur eine Schule zu geben, und zwar für die Kleinen; ich nehme an, irgendwann steigen ihre älteren Geschwister die Berge hinab, um ihre Ausbildung fortzusetzen – womöglich gleich unten im Ort. Die Landschaft ist absolut unwirtlich, Berge, die zu allen vier Seiten aufragen, Eis und Schnee, so weit das Auge reicht. In dieser weißen Wildnis sind Männer, Frauen und Kinder den ganzen Tag unterwegs, schleppen Wäsche, Holz, Kannen mit Milch oder Wasser und fahren sonntagnachmittags hin und wieder Ski. Die ganze Woche über sieht man Jungen und junge Männer Schnee von Dächern schaufeln oder mit Schlitten Holz aus dem Wald herbeischaffen.

Die einzige Attraktion des Dorfes, die auch die Touristensaison erklärt, sind die heißen Quellen. Ein beunruhigend hoher Anteil von Touristen hat schwere oder minderschwere Verkrüppelungen und kommt jedes Jahr – meist aus anderen Teilen der Schweiz – hierher zur Kur. Das verleiht dem Dorf in der Hochsaison eine ziemlich erschreckende Aura der Heiligkeit, ein Lourdes in klein. Es liegt häufig etwas Schönes, es liegt immer etwas Schreckliches im Anblick eines Menschen, der eine körperliche Funktion eingebüßt hat, eine Funktion, die er nie hinterfragte, bis sie ihm abhandenkam, und der darum kämpft, sie wiederzuerlangen. Doch Menschen bleiben Menschen, auch an Krücken, sogar auf dem Totenbett, und wo immer ich ging während meines ersten Sommers dort, an Dörflern vorbei oder Lahmen, ging auch ein Wind – des Staunens, der Neugier, der Belustigung und Empörung. In jenem ersten Sommer blieb ich zwei Wochen und hatte nicht vor, noch einmal wiederzukommen. Doch ich kam zurück, im Winter, um zu arbeiten; das Dorf bietet, wie man sich denken kann, keinerlei Ablenkung und hat darüber hinaus den Vorteil, außerordentlich billig zu sein. Jetzt ist wieder Winter, ein Jahr später, und ich bin wieder hier. Alle im Dorf kennen meinen Namen, wobei sie den kaum je benutzen, und wissen, dass ich aus Amerika komme – wobei sie das offenbar nie wirklich glauben werden: Schwarze kommen aus Afrika –, und alle wissen, dass ich der Freund des Sohnes einer Frau bin, die hier geboren wurde, und dass ich in ihrem Chalet wohne. Doch ich bleibe ein Fremder wie am allerersten Tag meiner Ankunft, und die Kinder rufen Neger! Neger!, wenn ich durch die Straßen gehe.