22,99 €

Mehr erfahren.

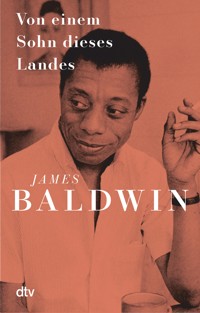

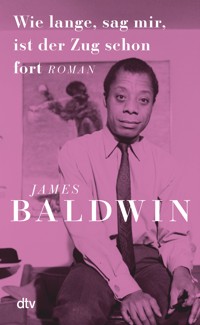

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Jeder sehnt sich danach, geliebt zu werden, doch kaum einer erträgt es dann.« Auf dem Gipfel seines Ruhms wird Leo Proudhammer von einem Herzschlag niedergestreckt. Durch Todesnähe zur Besinnung gebracht, lässt der schwarze Theaterstar Leid und Triumph seines Lebens noch einmal Revue passieren: Vom Elend der Straßen Harlems über die brotlosen Künstlerjahre im Village bis hin zum Durchbruch auf der Bühne. Sein einziger Halt: der ältere Bruder Caleb, der unschuldig ins Gefängnis geht – und immer wieder die Liebe, zur weißen Schauspielerin Barbara, zart schwebend und kompliziert, oder zum jungen Schwarzen Christopher, der gegen die Verhältnisse aufbegehrt. Mit Wucht und Zärtlichkeit erkundet Baldwin in seinem vierten Roman, was es heißt, um einen Platz zu kämpfen in einer unversöhnlich zerrissenen Welt. »Er hat den Verdammten dieser Erde eine Sprache gegeben und könnte aktueller nicht sein.« Insa Wilke, Süddeutsche Zeitung »Bewundernswert und zeitlos gültig. Wir brauchen Baldwins Perspektive!« Philipp Tingler, Das Literarische Quartett (ZDF) »Seinen Texten wohnt eine seltene Wucht und Klarheit inne. Baldwin brillierte in der Form des autobiographischen Essays.« Susanne Kippenberger, Tagesspiegel Zum 100. Geburtstag von James Baldwin – dem großen Stilisten und der Ikone der Gleichberechtigung. Neue Werkausstattung mit Begleitworten von Ijoma Mangold und Elmar Kraushaar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 741

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Über das Buch

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wird Leo Proudhammer von einem Herzschlag niedergestreckt. Durch Todesnähe zur Besinnung gebracht, lässt der gefeierte Theaterstar Leid und Triumph seines Lebens noch einmal Revue passieren: von der beengten Kindheit im Harlem der 1940er über die Jahre der brotlosen Kunst bis hin zum Durchbruch auf der Bühne. In einer Welt der Unterdrückung und Zwänge ist es immer wieder die Liebe, die ihm Halt gibt, über alle Schranken hinweg: zum älteren Bruder Caleb, der unschuldig ins Gefängnis geht. Zur weißen Schauspielerin Barbara, zart schwebend und kompliziert, oder zum zornigen, stolzen Black Christopher. Wortgewaltig lotet Baldwin in seinem vierten Roman die Untiefen des Ruhmes aus und entwirft, so zärtlich wie universell, das Porträt eines Mannes und schwarzen Künstlers, der daran zu zerbrechen droht.

James Baldwin

Wie lange, sag mir, ist der Zug schon fort

Roman

Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Miriam Mandelkow

Never seen the like since I been born,

The people keep a-coming,

And the train’s done gone.

Für

David Leeming

und

David Baldwin

und

Engin Cezzar

ERSTES BUCH

Der Haussklave

Im Gefängnis seiner Tage

Lehr den Freien, Preis zu sagen

w.h. auden[1]

Der Herzinfarkt war seltsam – Angst ist seltsam. Ich wusste, dass ich zu hart gearbeitet hatte. Man hatte mich gewarnt. Aber ich arbeite immer zu hart. Am Ende des zweiten Akts hatte ich Pause. Mir war heiß, und ich bekam nur schwer Luft. Aber ich wusste ja, ich war erschöpft. Ich zog mich in meine Garderobe zurück, schenkte mir einen Drink ein und legte die Füße hoch. Dann fühlte ich mich besser. Ich hatte ungefähr fünfundzwanzig Minuten, bis ich wieder auf der Bühne sein musste. Mir war bitterübel, und ich ging aufs Klo, aber nichts geschah. Jetzt widerstrebte es mir, mich wieder hinzusetzen oder gar hinzulegen, also schenkte ich mir noch einen Drink ein und verließ die Garderobe, um in den Kulissen zu warten. Mittlerweile schwitzte ich und mir war eiskalt. Die Übelkeit kehrte zurück, ein Gefühl, als sei mein Magen kurz davor, bis unter die Schädeldecke zu wandern. In dem Moment, als ich mein Stichwort hörte, sah der Inspizient mich an. Ich nahm sein Gesicht mit auf die Bühne. Im gespenstischen Licht hatte es weiß gewirkt, erschrocken und körperlos. Ich fragte mich, was ihn derart beunruhigt haben mochte. Dann merkte ich, dass ich Schwierigkeiten hatte, meine Positionen zu finden, Schwierigkeiten, den Text zu verstehen. Barbara sprach ihren Text. Ich kannte ihn, ich wusste genau, was sie sagte, nur begriff ich nicht, was ich damit anfangen sollte, und brauchte eine Ewigkeit, um zu antworten. Allmählich bekam ich es mit der Angst zu tun, und das machte es natürlich schlimmer, machte es zum Albtraum, machte mir bewusst, dass ich mich mitten in einem Albtraum befand. Ich bewegte mich, ich weiß nicht wie, über diese Bühne, förderte aus der Gruft meines Gedächtnisses den Text zutage, betete, dass meine Schritte stimmten – jedes Gefühl für Tiefe oder Distanz war weg –, und spürte, wie ich immer weiter in einen eisigen Hohlraum sank. »Vorhang?«, flüsterte Barbara, und »Nein!«, rief oder flüsterte ich zurück. Einmal sollte ich in dieser Szene lachen, und als ich es tat, fing ich an zu husten. Ich fürchtete, der Husten würde nie aufhören, irgendein scheußlich schmeckendes Zeug kam hoch, das ich wieder runterschlucken musste, und dann, plötzlich, lichtete sich alles, wurde alles klar und still und leuchtend hell wie der Tag. Ich kam gut durch die nächsten paar Zeilen und dachte: Himmel, es ist vorbei, alles in Ordnung, und im nächsten Moment schlug mir etwas mit voller Wucht auf die Brust, schoss mir durch den Brustkorb gegen die Wirbelsäule und riss mich beinahe um. Ich bekam nicht mehr genug Luft für meinen Text. Sie sprangen für mich ein. Ich wusste, wir näherten uns dem Ende des Akts, hoffte inständig, ich könnte mich bis dahin aufrecht halten. Ich tat noch ein paar Schritte, sprach noch ein paar Zeilen. Dann hörte ich die vorletzte Zeile, Barbaras »So seid Ihr also heimgekommen, um zu bleiben?«, und antwortete: »Ich glaube, Gnädigste – doch ich will Euch nicht bekümmern –, ich bin wohl heimgekommen, um zu sterben.« Der Satz schien mir in diesem Moment furchtbar komisch. Der Vorhang fiel. Ich hörte den donnernden Applaus, wie das Tosen eines weit entfernten Wasserfalls, und nahm zum ersten Mal meinen eigenen Atem wahr, der lauter war als der Wasserfall. Ich machte einen Schritt und fiel auf die Knie, dann lag ich auf dem Boden, dann wurde ich getragen, dann war ich in meiner Garderobe. Ich versuchte zu sprechen und konnte nicht. Barbaras Gesicht über mir war es, das mir zeigte, wie schlimm es um mich stand. Ihr braunes Haar fiel ihr ins Gesicht und verbarg es halb, und ihre sturmfarbenen Augen blickten unverwandt in meine, um mir etwas mitzuteilen, was ich wissen musste, aber nicht wusste. »Sei still«, sagte sie, »beweg dich nicht. Sag nichts.«

Aber ich wollte sie um Entschuldigung bitten für so viele Fehler, so viele Ängste. Sie nahm meine Hand. »Sei still«, sagte sie, »sei still.« Und diese Hand hielt mich fest. Mein ganzes Gewicht, das Gewicht, das Waagen messen, und das Gewicht, das keine Waage messen kann, schien an dieser einen Hand zu ziehen. Als hinge ich mitten in der feindlichen Luft, kurz vor dem tödlichen Sturz, oben gehalten von nichts als der zarten weißen Hand einer zarten weißen Frau. Das fand ich sehr komisch. Ich wollte lachen. Vielleicht lachte ich auch, ich weiß es nicht, alles tat so weh. Barbaras Gesicht änderte sich nicht, ihr Griff lockerte sich keine Sekunde. Ich ließ ihr Gesicht nicht aus den Augen, es schien in dem Licht, das meine Garderobe erfüllte und von überallher auf mich fiel, zu schweben. Dahinter waren andere Gesichter, andere Gestalten, Geräusche, Regungen, aber sie hatten nichts mit mir zu tun. Ich sah das Gesicht von Pete, meinem Garderobier, dunkel, vage asiatisch, dessen Blick mit der gleichen Konzentration auf mir ruhte, mit der er sonst beobachtete, wie die Beleuchtung geändert oder ein Gang über die Bühne abgewandelt wurde. Es war ein Blick, der besagte: Wenn sie das Problem auf diese Weise angehen, wie viele neue Probleme werden sie damit geschaffen haben? Ich habe Pete sehr gern, er ist ein sehr guter Mann, wir arbeiten seit Jahren zusammen, und ich wollte ihm sagen, er solle sich keine Sorgen machen. Trotzdem fand ich sein Gesicht sehr komisch. Merkwürdigerweise – oder vielleicht ist das gar nicht merkwürdig, ich weiß es nicht – hatte ich keine Angst; oder ich wusste es nur nicht. Ich dachte: Herrgott, so spielt man doch keine Sterbeszene, das Publikum könnte mich ja gar nicht sehen. Dann sagte ich mir, diese Sterbeszene finde nicht auf der Bühne statt, sondern vor der Kamera, und tat so, als wäre die Kamera an der Decke angebracht, genau über meinem Kopf – eine riesige, lang anhaltende Nahaufnahme, mit Lichtern und schließlich auch Musik, um meine erschütternden letzten Worte zu unterstreichen. Aber mir fiel nichts ein, obwohl ich mich mit weit geöffnetem Mund Barbara zuwandte. Der Druck ihrer Hand verstärkte sich etwas. Ich spürte, wie mir Tränen aus den Augen rannen und in die Ohren und über den Hals. Erneut hörte ich meinen Atem, kratzig und laut, als löste jeder Versuch, Luft zu holen, einen Sandsturm aus. Fern von mir entstand Bewegung, um mich herum entstand Bewegung, alle Gesichter außer Barbaras verschwanden, und ein fremdes Gesicht tauchte über mir auf, in dem Licht vollkommen isoliert. Es war ein breites Gesicht, mit braunem Haar und blauen Augen, einer großen, angriffslustigen Nase und fleischigen Lippen. Ich erkannte darin sogleich den Arzt. Er erinnerte mich, oder besser gesagt, seine Nase erinnerte mich an einen Harlemer Friseur, der mir als Kind manchmal die Haare geschnitten hatte; dieser Friseur hatte die größten Hände gehabt, die größten Finger, die mir je untergekommen waren. Einer seiner Finger, oder jeder einzelne, war mir größer erschienen als mein Penis. Das herrische Stück Fleisch, das noch am Beginn seiner langen Erpresserkarriere stand, hatte da gerade erst angefangen, mich das Fürchten zu lehren.

Der Arzt sagte, ich sei nicht transportfähig; er gab Anweisung, mir Kissen unter die Füße zu legen, und er wollte das Zimmer geräumt haben. Ich hörte – oder erahnte – das alles aus weiter Ferne. Alle verschwanden, außer Barbara. Sie stand gleich hinter dem Arzt. Sie hatte meine Hand losgelassen, und jetzt nahm der Arzt sie, lockerte meinen Gürtel, sah mich an, wie um zu sagen: Es ist ziemlich schlimm, aber machen Sie sich keine Sorgen. Ich konnte nicht sprechen, der Schmierenkomödiant in mir wollte aber beweisen, dass ich keine Memme war und keine Angst hatte, also lächelte ich. Ich sah zu, wie er die Spritze vorbereitete; dann suchte ich Barbaras Gesicht. Sie stand sehr gerade und still, fern von mir; ich registrierte, dass sie sich weder abgeschminkt noch umgezogen hatte, und wollte sie dafür schelten. Mein Blick wanderte zu der Spritze zurück. Ich wusste, dass es zwecklos war zu fragen, was darin war. Ich dachte an Harlem und all die Spritzen, die ich dort gesehen hatte. »Machen Sie eine Faust«, sagte der Arzt, es klang wie: Nun komm schon, sei ein Mann. Ich dachte an all die Jungs, die dort in Harlem eine Faust gemacht hatten. Ich machte eine. Er betupfte meinen Arm und versenkte die Nadel. Die Nadel blieb ziemlich lange in meinem Arm. Abrupt zog er sie raus, legte Watte auf die Einstichstelle und drückte mir die Faust auf die Brust. »So«, sagte er, »jetzt nicht bewegen.« Und an Barbara gewandt: »Er darf sich mindestens eine halbe Stunde lang nicht bewegen. Dann sehen wir weiter.« Er hatte einen ausländischen Akzent. »Ich rufe bei mir im Krankenhaus an. Können Sie bei ihm bleiben?« Barbara nickte. »Denken Sie daran«, sagte der Arzt, »er darf sich nicht bewegen. Überhaupt nicht.« Barbara nickte erneut. Sie setzte sich und nahm wieder meine Hand, die Hand auf meiner Brust. Der Arzt verschwand.

Erst jetzt nahm ich mein Herz wahr, das Herz selbst; und mit dieser Wahrnehmung kam die bewusste, furchtbare Angst. Ich begriff, dass ich nicht die geringste Ahnung hatte, wie wir funktionieren; und dass das, wovon ich keine Ahnung hatte, womöglich gerade dabei war, mich zu töten. Mein Herz – wenn es denn mein Herz war – schien in mir zu steigen und zu fallen wie ein Schwimmer, verraten von einem Element, in dem es von einer unbezwingbaren Strömung weit hinausgetragen, von einer unbezwingbaren Kraft tief hinabgezogen wurde; und dennoch kämpfte, sich aufwärts kämpfte, ein ums andere Mal. Aber das Meer ist stärker als der Schwimmer. Wie viele Male noch konnte ich hoffen, es sich hochquälen zu hören? – dieses Hochquälen, das ein solches Gebrüll in meinem Atem erzeugte. Und wie viele Male noch konnte es fallen, weit weg von mir, tief unter mich, sodass ich schwerer atmen musste denn je, um es wieder heraufzuzwingen, noch dazu in entsetzlicher Panik? Mein Atem war das einzige Geräusch weit und breit. Meine eigene Panik, zugleich erstickend wie ein Umhang und fern wie der Wind, gab mir eine Ahnung davon, wie erschrocken Barbara war und auch wie tapfer. Ich hätte nicht mit ihr tauschen mögen. Wir kannten uns seit vielen Jahren, hatten zusammen gehungert, zusammen gearbeitet, uns geliebt, uns ertragen, miteinander geschlafen; und doch geschah die ungeheuerlichste Erfüllung unserer Liebe in diesem Moment, da sie geduldig, in Liebe und Angst, meine Hand hielt. Ich fragte mich, was sie dachte. Aber ich glaube, sie dachte gar nicht, überhaupt nicht. Sie war konzentriert. Sie war entschlossen, mich nicht sterben zu lassen.

»Barbara …«

»Sei still, Leo. Zum Reden ist später noch Zeit. Versuch, nicht zu reden.«

»Ich habe etwas zu sagen.«

»Später, mein Lieber. Später.«

Ich ging wieder unter. Mein Herz und ich gingen unter. Ich spürte ihre Hand. Ich spürte meinen Atem. Und obwohl ich es nicht mehr sehen konnte, spürte ich ihr Gesicht.

»Barbara. Meine liebe Barbara.«

»Mein liebster Leo. Bitte sei still.«

Sie hat recht, dachte ich. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wir können jetzt nur ausharren. Deshalb hielt sie meine Hand. Ich erkannte es als Liebe – erkannte es ganz ruhig und zum allerersten Mal ohne Angst. Mein Leben, dieses ausweglos trügerische Labyrinth, schien sich kurz hinter mir zu öffnen, ein Licht dorthin zu fallen, wo vorher keins gewesen war. Ich sah mich auf einmal mit dem Blick anderer Menschen. Einen Moment lang verstand ich ansatzweise, wie Christopher sich manchmal gefühlt haben musste. Jeder möchte geliebt werden, doch wenn es geschieht, kann es fast keiner ertragen. Jeder sehnt sich nach Liebe und ist zugleich außerstande zu glauben, dass er sie verdient. Wie groß die privaten Katastrophen, zu denen die Liebe führt, auch immer sein mögen – sie selbst ist bemerkenswert und rätselhaft unpersönlich, ist eine Realität, die sich durch nichts, was wir anstellen, verändern lässt. Deshalb stellen wir vieles an, drehen wieder und wieder den Schlüssel im Schloss und hoffen, ausgesperrt zu sein. Einmal ausgesperrt, werden wir nie wieder gezwungen sein, in den Augen eines Fremden, der uns liebt, der undurchdringlichen Wahrheit jenes anderen Fremden zu begegnen, der geliebt wird, jenes Fremden, der wir selber sind. Und doch – letztendlich wären wir lieber nicht ausgesperrt. Es wäre uns nur lieber, mit dem Schlüssel würde sich eine nicht ganz so ungeheuerliche Tür öffnen.

Die Tür zu meiner Reife. Dieser Ausdruck kam mir in den Sinn. Das Licht, das auf mein bisheriges Leben fiel, offenbarte einen sehr ängstlichen Mann – einen sehr ängstlichen Jungen. Das Licht fiel nicht auf mich, dorthin, wo ich jetzt lag. Ich blieb im Dunkeln, mein Gesicht war nicht zu sehen. In dieser Dunkelheit begegnete mir eine Szene aus einem anderen Albtraum, einem Albtraum, den ich als Kind gehabt hatte. Darin kommt ein Buch vor – ein großes, schweres Buch mit illustriertem Einband. Der Einband zeigt eine dunkle, schäbige Gasse voller Mülltonnen, sterbender Katzen und Fenster wie leere Augenhöhlen. Der Strahl einer Taschenlampe erleuchtet die Gasse, an deren Ende ich wegrenne, irgendetwas fest umklammernd. Der Titel des Buches in meinem Albtraum ist: Wir dürfen ihn nicht finden, denn er ist verloren.

Als Caleb, mein großer Bruder, mir genommen und ins Gefängnis gesteckt wurde, beobachtete ich von der Feuerleiter unseres Mietshauses in East Harlem aus ein altes, wuchtiges Gebäude, weit, weit entfernt auf einem Hügel gelegen, mit grünem Wein, der sich an den Mauern hinauf- und hinabrankte, und Fenstern, die wie Signale im Sonnenlicht blinkten; beobachtete dieses Gebäude mit der hilflosen, gequälten Aufmerksamkeit eines Kindes und wartete darauf, dass mein Bruder rauskam. Ich wusste nicht, wie ich dorthin gelangen sollte. Sonst hätte ich im Schatten jener Mauern geschlafen, und ich erzählte niemandem von meiner Wache oder meiner Gewissheit, dass mein Bruder dort eingesperrt war. Ich beobachtete dieses Gebäude viele Jahre lang. Manchmal, wenn das Sonnenlicht auf den Fenstern blinkte, war ich mir sicher, dass mein Bruder mir Zeichen sendete, und winkte zurück. Als wir aus diesem Mietshaus in ein anderes umzogen, schrie und weinte ich, überzeugt, dass mein Bruder mich nun nicht mehr finden könne. Aber ach, er war gar nicht dort; das Gebäude entpuppte sich als das City College. Mein Bruder war auf einer Gefängnisfarm im tiefen Süden und arbeitete auf den Feldern.

Ich spürte, wie meine Hand losgelassen wurde. Der Arzt war wieder da. Er tastete, klopfte, drückte an einem komplexen Fleischbrocken herum. Er richtete einen Lichtstrahl in meine Augäpfel, einen Lichtstrahl in meinen Hals, einen Lichtstrahl in meine Nasenlöcher. Ich hoffte, sie waren sauber. Mir fiel ein, wie sehr meine Mutter immer darauf bestanden hatte, dass ich saubere Unterwäsche trug, weil ich auf dem Schulweg von einem Auto angefahren werden könnte und mir und der Familie Schande bereiten würde, womöglich übers Grab hinaus, wenn meine Unterwäsche schmutzig war. Und tatsächlich begann ich mir, während der Arzt mich beschnupperte und betastete, Sorgen über den Zustand der Unterhose zu machen, die ich trug. Das fand ich zum Lachen. Aber ich konnte ja nicht atmen.

Ich war wohl kurz ohnmächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam, hatte der Arzt eine Hand unter meinem Rücken, stützte mich und hielt mir ein kleines Glas Cognac an die Lippen.

»Trinken Sie«, sagte er. »Langsam.«

Er hielt das Glas für mich, und ich versuchte, den Cognac runterzukriegen. Zwei Männer in Weiß waren im Raum, die aussahen wie Henker, hinter ihnen Pete, neben Pete Barbara. Die Männer in Weiß machten mir furchtbare Angst. Das merkte der Arzt.

»Langsam«, wiederholte er. »Langsam.« Dann: »Wir bringen Sie ins Krankenhaus, da können Sie sich ausruhen. Sie brauchen ganz dringend Ruhe.«

Panisch sah ich mich in der Garderobe um, meinem einzigen Zuhause. Ich war noch im Kostüm, meine Straßenkleidung hing an der Wand. Ich hatte nicht geduscht, mich nicht abgeschminkt, hatte mein eigenes Gesicht noch nicht wieder. Das Gesicht, das ich jetzt trug, juckte und brannte, ich wollte es abnehmen. Meine Haare waren noch voll von der Creme, die ich verwendete, um es grau einzufärben. Mir war zum Weinen zumute, und ich schaute hilfesuchend zu Pete und Barbara, aber sie waren stumm. Was für eine Ruine, was für ein Relikt rissen diese Männer in Weiß vom Sockel, und wie konnten Pete und Barbara es ertragen, dieser herzlosen Zerstörung beizuwohnen? Ich schaute zu den Lichtern über dem langen Spiegel, den Tuben, den Dosen, den Stiften, dem Kleenex, den leeren Gläsern, der Whiskeyflasche, dem Aschenbecher, der halbleeren Zigarettenschachtel. Dort, wo ich hinkam, würde mich niemand erkennen! Ich wäre verloren. »O Pete«, murmelte, stöhnte ich und konnte nicht verhindern, dass die Tränen fielen, »bitte wasch mir das Gesicht.«

Wortlos ging Pete zu dem langen Frisiertisch, nahm ein Kleenex und Cold Cream und kam zu mir. Er bedeckte mein Gesicht mit der Creme und entfernte sorgfältig die Falten und Verzerrungen, die ich mir drei oder vier Stunden zuvor so sorgfältig aufgetragen hatte. »Halt still«, sagte er. Er warf das schmutzige Kleenex in den Abfalleimer, stellte Kleenex-Schachtel und Cold Cream sorgfältig wieder auf den langen Tisch, ging ins Bad und kam mit einem feuchten Gesichtstuch und einem trockenen Handtuch zurück. Er fuhr mir erst mit dem feuchten, dann mit dem trockenen Tuch über Gesicht und Haare. Er sagte: »Besser gehts im Moment nicht, alter Freund.« Er nahm meine beiden Hände in seine und sah mir in die Augen. »Bist du so weit?«

»Ja«, sagte ich. »Danke.«

Er lächelte. »Gern geschehen. Wird mich immer stolz machen, dir das Gesicht zu waschen.« Er fasste mich kurz an der Schulter. »Hab keine Angst. Das wird wieder. Aber wir müssen dich hier rausbringen, damit der Mensch sein Theater absperren kann.«

Er stand auf. Die zwei Männer in Weiß stellten die Trage neben das Bett. Pete hielt mich oberhalb der Taille, wahrscheinlich damit ich ihn sehen konnte, der Arzt unterhalb, und sie hoben mich auf die Trage. Eine Decke wurde über mich gebreitet. Der Schmerz in meiner Brust verstärkte sich. Fast hätte ich aufgeschrien. Wir setzten uns in Bewegung. Ich ging unter und tauchte auf, sackte weg und kam zu mir, wieder und wieder. Ich spürte die kalte Luft. Kurz sah ich die Sterne. Dann wurde ich in einen dunklen Raum gehoben. Danach sah ich nichts außer Barbaras Gesicht und das Gesicht des Arztes. Ich hörte die Sirene und nahm blinkende Lichter wahr, nahm wahr, wie die Räder unter mir sich zu drehen begannen, begriff, dass wir in gefährlicher Geschwindigkeit einen steilen Hang hinabfuhren, spürte, wie der Krankenwagen bremste, spürte, wie er abbog – und Barbara nahm meine Hand und hielt sie fest –, und begriff, dass wir durch die Straßen San Franciscos rasten, weil niemand wusste, ob das Leben von Leo Proudhammer, Schauspieler, jetzt nicht mit dem Minutenzeiger zu messen war. Und etwas Seltsames geschah mit mir, tief in mir. Ich dachte an Afrika. Ich dachte daran, dass Afrikaner glaubten, der Tod sei eine Rückkehr zu den Vorfahren, ein Wiedersehen mit denen, die man liebte. Sie hatten sich von Sklavenschiffen gestürzt und waren dem Wasser, das sie umschloss, ja selbst den Haien und ihren Zähnen dankbar dafür, dass die Heimkehr so schnell ging. Und ich dachte an einen großartigen und wunderschönen Mann, den ich gekannt und geliebt hatte, einen schwarzen Mann, der in Hörweite seiner Frau und seiner Kinder in den Straßen einer elenden Kleinstadt im tiefen Süden der USA erschossen worden war. Es gibt Tode und Tode: Tode, die der Welt zu verzeihen unmöglich, wenn nicht gar schändlich wäre, Tode, mit denen man sich nie versöhnt. Aber jetzt, einen Moment lang, war ich versöhnt, denn ich dachte: Ich werde ihn wiedersehen. Und wir werden zusammensitzen und jede Menge Unsinn reden und uns betrinken, wie wir es uns vorgenommen hatten. Und dieser Gedanke machte mich unvorstellbar, unbeschreiblich glücklich. Ich sah das Gesicht meines Freundes, spürte sein Lächeln und hörte seine Stimme. Dann dachte ich: Aber ich werde Caleb nicht sehen, und all mein Schmerz kehrte zurück, meine Brust fühlte sich an, als lastete das ganze Gewicht der Pyramiden darauf, und mein Atem ratterte und hallte durch den engen Wagen.

Caleb war siebzehn, als ich zehn war. In dem Jahr kam er ins Gefängnis. Wir waren sehr gute Freunde. Er war sogar mein bester Freund, und sehr lange Zeit mein einziger.

Ich will damit nicht sagen, dass er immer nett zu mir war. Ich ging ihm oft auf die Nerven, und es ärgerte ihn, dass er mich überall mit hinschleppen und für mich verantwortlich sein musste, wo es so viele Sachen gab, die er gern tun wollte. Infolgedessen kassierte ich häufig Backpfeifen von ihm, und wegen meiner Tränen wurde er etliche Male bestraft. Aber auch wenn er wegen meiner Tränen bestraft wurde, wusste ich irgendwie, dass er nicht für etwas bestraft wurde, was er mir angetan hatte; er wurde bestraft, weil das die Art war, wie wir lebten. Und es war merkwürdig, aber seine Bestrafungen schweißten uns zusammen. Ja selbst wenn mir der Kopf von seiner Pranke dröhnte und ein flammenfarbener Vorhang vor meinen Augen fiel, verstand ich, dass er nicht mich schlug. Seine Hand schoss vor, weil er nicht anders konnte, und ich bekam sie ab, weil ich gerade da war. Und manchmal, bevor ich auch nur Luft holen konnte, um zu brüllen, geschah es, dass die Hand, die mich geschlagen hatte, mich packte und hielt und es tatsächlich schwer war zu sagen, wer von uns beiden weinte. Er schlug, schlug zu, schlug zu, schlug zu; und die Hand bat mich, ihm zu vergeben. Ich spürte seine Verwirrung durch die Membran meiner eigenen. Ich spürte auch, dass er mir etwas beizubringen versuchte. Und ich hatte weiß Gott keine anderen Lehrer.

Denn unser Vater – wie soll ich unseren Vater beschreiben? – war ein gescheiterter Bauer aus Barbados, verbannt in ein Harlem, das er hasste, wo er nie die Sonne und den Himmel zu sehen bekam, die er kannte, wo das Leben weder drinnen noch draußen stattfand und wo es keine Freude gab. Keine Freude, meine ich, wie er sie gekannt hatte. Wäre es anders gewesen, wäre er imstande gewesen, in dieses Gefängnis, in dem er krepierte, etwas mitzubringen von der Freude, die er auf jener fernen Insel empfunden hatte, dann hätten die Meeresluft und der Impuls zu tanzen unsere gräulichen Räume bisweilen verwandelt. Und unser Leben hätte ganz anders sein können. Aber nein, er brachte nur schwarzen Rum mit aus Barbados und einen noch schwärzeren Stolz und magische Beschwörungen, die weder heilten noch retteten. Er verstand die Menschen nicht, unter denen er jetzt lebte, für ihn hatten sie keinen Zusammenhalt, kein Rückgrat und keinen Stolz. Er stamme, so erzählte er uns, aus einem Geschlecht, das seine Blütezeit ganz am Anfang der Welt gehabt habe – ein Geschlecht, großartiger und vornehmer als das der Römer oder Judäaer und mächtiger als das der Ägypter –, er stamme von Königen ab, Königen, die nie in Schlachten gefallen, Königen, die nie Sklaven gewesen seien. Er erzählte uns von Volksstämmen und Großreichen, von Schlachten, Siegen und Monarchen, die uns völlig unbekannt waren – in unseren Schulbüchern wurden sie nicht erwähnt –, und kleidete uns in Ruhm und Ehre, die unbequemer für uns waren als unsere gebrauchten Schuhe. In der erdrückenden Hitze seines Dünkels und seiner Erwartungen stolperten wir kläglich herum, stießen uns, wenn man so will, die Zehen an Rubinen, zerschrammten uns die Schienbeine an goldenen Truhen, rissen mit kindlichem Geschrei den prachtvollen purpurnen Gobelin von der Wand, auf dem in pulsierendem Gold und Scharlachrot unser Schicksal und unser Erbe abgebildet waren. Anders hätte es kaum sein können, denn ein Kind muss sich hauptsächlich darauf konzentrieren, wie es in eine Welt hineinpasst, die sich mit jeder verstreichenden Stunde als gnadenlos erweist. Falls unser Vater von Königen abstammte und wir Königskinder waren, musste unser Vater wohl der einzige Mensch auf der Welt sein, der es wusste. Unser Vermieter wusste es nicht, und wir registrierten, dass unser Vater ihm gegenüber nie von seinem königlichen Blut sprach. Im Gegenteil. Wenn wir mit der Miete im Verzug waren, was oft der Fall war, drohte der Vermieter mit Worten, die kein Bürgerlicher je vor einem König in den Mund genommen hätte, uns auf die Straße zu setzen. Er, ein alter Mann mit schwachem Herzen, müsse unserer Faulheit wegen, die er ungeniert als eine Eigenschaft unserer »Rasse« betrachtete, höchstselbst all diese Stufen erklimmen und uns beschwören, ihm das Geld zu geben, das wir ihm schuldig seien. Und dies sei das letzte Mal – uns müsse dringend klar werden, dies sei das allerletzte Mal. Beim nächsten Mal fänden wir uns mit dem Arsch auf der Straße wieder. Unser Vater war jünger als Mr Rabinowitz, schlanker, kräftiger und größer. Mit einem Schlag in seinen monströsen Bauch hätte er Rabinowitz blaurot anlaufen lassen können, ihn in die Knie zwingen und die Treppe runterwerfen. Und wir wussten, wie sehr er Rabinowitz hasste. In der Winterzeit drängten wir uns tagelang vor dem Gasofen in der Küche, weil Rabinowitz uns die Heizung abstellte; und wenn auch das Gas abgestellt wurde, scharten wir uns um den Petroleumofen. War eine Fensterscheibe zerbrochen, ließ Rabinowitz sich Zeit mit der Reparatur; der Wind rüttelte dann die ganze Nacht an der Pappe, die wir in den Rahmen steckten, und wenn es schneite, drückte das Gewicht des Schnees die Pappe nach innen und auf den Boden. Weder Rabinowitz noch die Stadt beeilten sich, Müll zu entsorgen oder Schnee zu schippen; brauchte die Wohnung einen neuen Anstrich, kauften wir selbst die Farbe und strichen auch selbst. Wir fingen und töteten die Ratten. Eines Winters brach ein großer Brocken aus der Küchendecke und verfehlte unsere Mutter nur knapp. Wir hassten Rabinowitz, hassten ihn aufs Bitterste, diesen großen, groben, elenden Lügner von einem Juden – und dieses Wort im Mund unseres Vaters war furchtbar, vor Gift triefend wie eine Mango vor Saft –, und wir hätten unserem stolzen Vater gern dabei zugesehen, wie er ihn umbrachte, hätten ihm sogar gern dabei geholfen. Doch unser Vater tat nichts dergleichen. Er stand vor Rabinowitz, sah ihn kaum an, schwankte vor dem Speichel und dem Donnerwetter, schwitzte – und wirkte unaussprechlich erschöpft. Er machte Ausflüchte. Er entschuldigte sich. Er schwor, es würde nicht wieder vorkommen. (Wir wussten, es würdewieder vorkommen.) Er bat um Zeit. Irgendwann stieg Rabinowitz dann die Treppe wieder hinunter, nicht ohne uns und allen Nachbarn kundzutun, wie gutherzig er sei, und unser Vater ging in die Küche und goss sich ein Glas Rum ein. Aber wir wussten, dass unser Vater keinem Schwarzen je erlaubt hätte, so mit ihm zu sprechen, wie Rabinowitz es tat, wie Polizisten es taten, wie Ladeninhaber und Pfandleiher und Sozialarbeiter es taten. Nein, keine Sekunde – er hätte sie hochkant rausgeworfen; einen Schwarzen hätte er mit Sicherheit wissen lassen, dass er kein Abkömmling von Sklaven war! Er hatte es sie so oft wissen lassen, dass er praktisch keine Freunde unter ihnen hatte, und wären wir seinem unmöglichen Beispiel gefolgt, hätten auch wir keine Freunde gehabt. Es lohnte sich kaum, von Königen abzustammen, wenn die Könige schwarz waren und niemand je von ihnen gehört hatte, noch dazu und vor allem, wenn der königliche Stand den leeren Magen nicht füllen und Rabinowitz nicht daran hindern konnte, uns kollektiv mit dem Arsch und allen unseren Habseligkeiten auf die Straße zu setzen, wie er es schließlich tat. Daraufhin, allerdings erinnere ich mich nicht mehr richtig daran, zogen wir in die Wohnung, in der wir wohnten, als Caleb festgenommen wurde.

Vielleicht lag es an unserem Vater, dass Caleb und ich uns trotz des großen Altersunterschieds so aneinanderklammerten, oder anders betrachtet war es vielleicht gerade der Altersunterschied, der das möglich machte. Ich weiß es nicht. So was kann man letztlich nicht wissen. Wahrscheinlich ist es für den älteren Bruder einfacher, einen im Grunde hilflosen jüngeren Bruder zu lieben, denn der kann nicht mit ihm in Konkurrenz treten, weder auf dem eigenen Gebiet noch auf sonst irgendeinem, und nie seine Rolle in Frage stellen oder seine Autorität gefährden. Mir kam es ganz sicher nicht in den Sinn – oder erst sehr viel später –, mit Caleb zu konkurrieren, und ich hätte weder seine Rolle noch seine Autorität je in Frage gestellt, denn ich war auf beides angewiesen. Er war mein Maßstab, mein Vorbild und meine einzige Orientierung. Aber es gibt, andererseits, in dem jüngeren Bruder immer etwas, das genau dagegen irgendwann aufbegehrt. Der Tag kommt, an dem er bereit ist, seinen älteren Bruder zu zerstören, einfach weil er so lange von ihm abhängig war. Der Tag kommt, an dem er erkennt, was für eine Kombination aus Hilflosigkeit und hartherziger Berechnung in die Entstehung einer Rolle fließt und in welchem Maß Autorität ein heikles, schwieriges, tödliches Glücksspiel ist.

Voller bitterer Träume von Barbados, verraten von Garvey, der es nicht geschafft hatte, uns nach Afrika zurückzubringen, verachtet und verhöhnt von seinen Nachbarn und von seinen Söhnen so gut wie ignoriert, ging unser Vater also seiner unsäglichen Fabrikarbeit nach, verbreitete wochenends in der Kneipe seine schwarze Heilsbotschaft und trank seinen Rum. Ob er unsere Mutter liebte, weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Sie hatten fünf Kinder gehabt – nur Caleb und ich, das erste und das letzte, waren übrig geblieben. Wir waren beide dunkel wie unser Vater, während zwei von den drei toten Mädchen heller gewesen waren, wie unsere Mutter. Sie kam aus New Orleans. Ihr Haar war nicht wie unseres. Es war schwarz, aber weicher und feiner und sehr lang. Die Farbe ihrer Haut erinnerte mich an die Farbe von Bananen. So hell war ihre Haut und so verheißungsvoll, und sie hatte winzige Sommersprossen um die Nase und einen kleinen schwarzen Leberfleck gleich über der Oberlippe. Dieser Leberfleck, ich weiß nicht wieso, machte sie schön. Ohne ihn wäre ihr Gesicht womöglich nur lieb gewesen, nur hübsch. Aber der Leberfleck war lustig. Er machte einem klar, dass unsere Mutter es lustig mochte, dass sie gern lachte. Und er lenkte die Aufmerksamkeit auf ihre Augen – große, außergewöhnliche, dunkle Augen, Augen, die immer von irgendwas amüsiert schienen, Augen, die offen in die Welt blickten, alles zu sehen, vor nichts Angst zu haben schienen. Sie war eine weiche, runde, mollige Frau, die schöne Kleidung und baumelnden Schmuck mochte, aber nicht besaß. Sie kochte gern für viele Leute, und sie liebte unseren Vater. Sie kannte ihn – kannte ihn durch und durch. Und es ist keine Koketterie oder bloße Redensart, sondern eine unverblümte, traurige Tatsache, wenn ich sage, dass ich nun nie mehr erfahren werde, was sie in ihm sah. Was sie sah, war gewiss nicht für viele Augen sichtbar; was sie sah, trug ihn durch seine Arbeitswoche und sonntägliche Ruhe; was sie sah, rettete ihn. Sie sah, dass er ein Mann war. Für sie war er vielleicht sogar ein großer Mann. Allerdings glaube ich, für unsere Mutter war jeder Mann groß, der danach strebte, einer zu werden: Es bedeutete, dass unser Vater eine Rarität und Kostbarkeit war. Ich fragte mich oft, wie sie das alles ertrug, wie sie es aushielt – seine Wutanfälle, seine Tränen, seine Feigheit. Samstagabends war er fast immer übel gelaunt, betrunken und selbstmitleidig. Er war dann am frühen Nachmittag von der Arbeit nach Hause gekommen und hatte unserer Mutter etwas Geld gegeben. Es reichte nie – natürlich; aber er behielt immer genug ein, um auszugehen und sich zu betrinken. Sie beschwerte sich nie, jedenfalls nicht, soweit ich es mitbekam. Dann ging sie einkaufen. Mich nahm sie meistens mit, denn Caleb war fast immer unterwegs, und unsere Mutter ließ mich nicht gern allein zu Hause. Sie hatte Angst, das Haus könnte abbrennen – Brände gab es in unserem Viertel häufig genug. Weiß Gott. Während also unser Vater nicht weit entfernt verdrossen und trübsinnig in der Kneipe stand und sich mit Rum betrank und Caleb und seine Freunde bei irgendwem im Keller waren und sich mit billigem Wein betranken, wagten wir uns auf die Harlemer Straßen. Und unterm Strich war das wahrscheinlich das bestmögliche Arrangement. Wer unseren Vater nicht mochte, der mochte garantiert (und aus genau diesem Grund) unsere Mutter; und wer der Meinung war, Caleb komme zu sehr nach seinem Vater, hatte vielleicht das Gefühl, dass ich wenigstens mehr wie meine Mutter werden würde. Und ein kleines Kind nicht zu mögen ist in der Regel sowieso nicht leicht. Man läuft Gefahr, sich lächerlich zu machen, vor allem, wenn das Kind in Begleitung seiner Mutter ist.

Und vor allem, wenn diese Mutter Mrs Proudhammer ist. Mrs Proudhammer wusste sehr wohl, was die Leute von Mr Proudhammer dachten. Sie wusste auch genau, wie viele Schulden sie in jedem Laden hatte, den sie betrat, wie viel sie würde bezahlen können und was sie kaufen musste. Sie betrat ihn mit einem Lächeln – und griff an:

»Abend, Mr Shapiro. Geben Sie mir was von den roten Bohnen da.«

»Abend. Also, wissen Sie, Sie haben hier inzwischen ein ganz ordentliches Sümmchen angehäuft.«

»Ich geb Ihnen ja gleich was. Ich brauch noch Weizenschrot und Mehl und ein bisschen Reis.«

»Wissen Sie, ich hab auch Rechnungen zu bezahlen, Mrs Proudhammer.«

»Hab ich Ihnen nicht gerade gesagt, dass ich bezahle? Keine Ahnung, warum Sie nicht zuhören, vielleicht werden Sie alt. Ich brauch noch Cornflakes und etwas Milch.«

Waren, an die sie selbst herankam, hatte sie schon auf die Theke gelegt. Der traurige Mr Shapiro sah mich an und seufzte.

»Wann können Sie diese Rechnung denn bezahlen, glauben Sie? Die ganze, mein ich.«

»Mr Shapiro, Sie kennen mich seit Jahren. Sie wissen, dass ich bezahle, sobald ich kann. Dauert nicht mehr lang. Ich zieh ja nicht weg.«

Manchmal, wenn sie das sagte, hatte sie den Zwangsräumungsbescheid in ihrer Tasche. Mr Shapiro sah mir ab und zu ins Gesicht, als würde es die Geheimnisse meiner Mutter offenbaren (was es aber nie tat). Manchmal sah er meine Mutter an, als fragte er sich, wie eine ansehnliche, beinahe weiße Frau sich so in die Sackgasse hatte manövrieren können.

»Wie viel macht das alles zusammen? Geben Sie mir noch das Endstück von dem Schokoladenkuchen da.«

Der Schokoladenkuchen war für Caleb und mich.

»So, und das ziehen Sie schon mal von der Rechnung ab.« Gebieterisch, als wäre es das Natürlichste von der Welt, legte sie zwei oder drei Dollar auf die Theke.

»Ihr Glück, dass ich ein weiches Herz habe, Mrs Proudhammer.«

»Downtown kosten die Sachen längst nicht so viel – glauben Sie, ich weiß das nicht? Hier.« Und sie bezahlte das, was sie gekauft hatte. »Vielen Dank, Mr Shapiro, sehr aufmerksam.«

Und wir verließen den Laden. Oft dachte ich, um ihr zu helfen, hätte ich mir die Taschen vollstopfen sollen, während sie mit dem Ladenbesitzer sprach. Doch ich tat es nie, nicht nur weil der Laden häufig voll war oder weil ich Angst hatte, erwischt zu werden, sondern weil ich sie nicht demütigen wollte. Als ich zu stehlen begann, kurze Zeit später, tat ich es in Läden, die nicht in unserem Viertel waren, wo man uns nicht kannte.

Nicht alle Ladenbesitzer ließen sich so leicht rumkriegen wie der traurige Mr Shapiro. Der Schlachter zum Beispiel war ein ganz anderer Mensch, überhaupt nicht traurig, und er schien alle Kinder zu verabscheuen; meine Mutter wurde meist trotzdem mit ihm fertig, nur musste sie sich viel mehr anstrengen, musste direkter und giftiger sein. Dem fühlte sie sich aber nicht immer gewachsen, und dann gingen wir gar nicht erst an seinem Laden vorbei, sondern bogen schon an der 133rd Street ab und liefen die langen Blocks in westlicher Richtung bis zur Eighth Avenue und von da zu dem großen Schlachterladen an der 125th Street. Weil dieser Laden so viel größer war, konnte er manchmal etwas billiger sein, und trotzdem rissen wir uns kein Bein aus, um dort hinzugehen, zu unfreundlich waren die meisten Leute, die einen da bedienten. Es war schwer erträglich, gleichzeitig beraubt und beleidigt zu werden, aber ich glaube, unsere Mutter fand sich damit ab, wenn sie dort steinern und schweigend ihre Einkäufe erledigte, indem sie sich sagte, am Ende sei es nur graduell schlimmer als anderswo.

Unsere »Großeinkäufe« machten wir unter der Brücke bei der Park Avenue, Caleb, unsere Mutter und ich; und manchmal, aber selten, kam unser Vater mit. Der häufigste Grund für einen Großeinkauf war der bevorstehende Besuch von Verwandten unserer Mutter oder alten Freunden unserer Eltern. Wir würden sie garantiert nicht hungrig nach Hause gehen lassen – selbst wenn es bedeutete, und das bedeutete es oft, dass wir mehr ausgaben, als wir hatten. Caleb und ich freuten uns riesig, wenn Besuch anstand, weil wir wussten, dass es dann ein Festessen geben würde. An Thanksgiving oder Weihnachten hatten wir natürlich immer irgendwen zu Besuch, Gäste, die ihre Schinken und Hähnchen und Torten den unseren hinzufügten; doch auch an Geburts- oder Jahrestagen oder ohne jeden Anlass tauchten Leute bei uns auf, einfach weil ihnen der Sinn danach stand. Trotz allem, was ich über die Gemütsart unseres Vaters angedeutet habe, und egal wie schwierig er im Zusammensein mit uns bisweilen gewesen sein mag, war er doch viel zu stolz, um je einen seiner Gäste zu kränken; im Gegenteil, er wollte ihnen unbedingt das Gefühl geben, sein Zuhause sei ihres. Außerdem hatte er Heimweh, Heimweh nach seiner Vergangenheit, Heimweh nach den Gesichtern jener, die diese Vergangenheit mit eigenen Augen gesehen hatten. Deshalb tat er manchmal so, als wüsste meine Mutter nicht, wie man einkauft, und begleitete uns unter die Brücke, um es ihr beizubringen. Er war dann, ganz untypisch für ihn, in Hemdsärmeln, was ihn richtig jungenhaft wirken ließ; und da unsere Mutter keinerlei Interesse daran zeigte, sich Einkaufsunterricht von ihm geben zu lassen, wandte er seine Aufmerksamkeit Caleb und mir zu. »Schaut euch die da an«, sagte er dann zum Beispiel und wies uns auf eine Frau hin, die sich gerade etwas abwiegen ließ, »kann sie denn nicht sehen, dass der Jude da seine Hand überall an der Waage hat? Seht ihr das?« Und wir sagten dann, wir hätten es gesehen, ob es nun stimmte oder nicht. Finster sagte er: »Man muss sie die ganze Zeit im Auge behalten. Aber unsereins lernt es nie. Ich weiß nicht, was mit uns los ist. Wir brauchen einen Propheten, der uns den Kopf zurechtrückt und uns aus dieser Hölle rausführt.« Manchmal nahm er einen Fisch in die Hand, öffnete die Kiemen und hielt ihn sich unter die Nase. »Seht ihr das? Der sieht frisch aus, oder? Also, dieser Fisch hier ist nicht so frisch wie ich, und ich bin schon ’ne Weile aus dem Wasser raus. Mit dem haben sie was gemacht. Kommt.« Und wir gingen weiter und ließen den Fischverkäufer mit großen Augen stehen – etwas verlegen, im Ganzen aber ziemlich zufrieden, dass unser Vater so clever war. Unterdessen erledigte unsere Mutter den Einkauf. An Tagen wie diesen war sie sehr glücklich, weil unser Vater glücklich war. Und er war glücklich, mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen unterwegs zu sein, so seltsam er das auch zum Ausdruck brachte. Wären wir auf der Insel gewesen, die seine Geburt bezeugt hatte, anstatt auf der unsäglichen Insel Manhattan, dann, glaubte er und begann auch ich irgendwann zu glauben, wäre es für uns alle nicht so schwer gewesen, einander zu vertrauen und zu lieben. Er ahnte, und wahrscheinlich hatte er recht damit, dass seine Söhne ihn auf jener anderen, für immer verlorenen Insel ganz anders angesehen hätten und dass auch er seine Söhne ganz anders angesehen hätte. Das Leben wäre auch dort hart gewesen, das wusste er – deshalb war er ja fortgegangen und deshalb fühlte er sich so betrogen, von sich selbst betrogen; es wäre uns auch dort beschieden gewesen zu kämpfen und mehr oder weniger blind zu leiden und mehr oder weniger blind zu sterben. Aber wir wären (so jedenfalls sollte es uns allen für immer scheinen) nicht so boshaft von der nackten Tatsache unserer Beziehung zueinander bedroht gewesen, hätten uns nicht so davor gefürchtet, uns auf die wesentlichen, schönsten und kostbarsten Tatsachen unseres Lebens einzulassen. Wir hätten gelacht und geflucht und uns im Wasser gebalgt, anstatt hier unter der Brücke herumzustammeln: Wir hätten weniger über untergegangene afrikanische Königreiche gewusst und mehr übereinander. Oder, gar nicht so undenkbar, mehr über beides.

Wenn es Sommer war, kauften wir eine Wassermelone, die entweder Caleb oder mein Vater trug, nicht ohne sich um dieses Vorrecht zu streiten. Und es war herrlich, sie so streiten zu sehen, zu hören, wie einer dem anderen vorhielt, er sei dafür zu alt, und der an Jahren Ältere behauptete, wenn sein Sohn die Wassermelone noch einen einzigen Block weitertrüge, würden alle Mädchen im Viertel es irgendwann bedauern. »Unserem Familiennamen zuliebe, Mann«, sagte er, »lass mich die Melone tragen, damit er nicht ausstirbt, Caleb. Du brichst dir noch einen ab.« »Der kleine Leo wird schon dafür sorgen, dass es mit uns weitergeht«, sagte Caleb dann manchmal; oder er deutete an, er gebe das Blut ja schon weiter, auch wenn er noch nicht in der Lage sei, den Namen weiterzuführen. Daraufhin kam es manchmal zu einem kleinen Wettlauf zwischen ihnen bis zu den Stufen unseres Hauses. Meistens gewann unser Vater, weil Caleb meist vom Gewicht und von der Form der Melone gehandicapt war. An diesen Tagen waren sie einander sehr ähnlich – beide groß, beide schwarz, beide lachend. Caleb wirkte völlig hilflos, wenn er lachte. Er lachte mit dem ganzen Körper, stieß einen vielleicht mit der Schulter an oder legte einem kurz den Kopf an die Brust, um sich dann abzustoßen und quer durchs Zimmer zu hechten oder den halben Block entlang. Sein Lachen werde ich immer im Ohr haben. Auch er war an solchen Tagen glücklich. Möglich, dass unser Vater seinen Sohn brauchte, aber Caleb brauchte ganz sicher seinen Vater. Solche Tage waren jedoch selten – einer der Gründe wahrscheinlich, warum ich mich jetzt an sie erinnere. Und das Lachen unseres Vaters war wie Calebs Lachen, nur dass er dabei still stand und schaute. Schließlich stiegen wir alle die Treppe zu unserer Bruchbude hinauf, die in diesen Momenten unser Schloss war. Fast spürten wir die Zugbrücke hinter uns hochgehen, wenn unser Vater die Tür verriegelte.

Noch konnten wir die Badewanne nicht mit kaltem Wasser füllen, um die Melone hineinzulegen, denn es war Samstag, und am Abend mussten wir alle baden. Die Melone wurde in eine Decke gewickelt und auf der Feuerleiter deponiert. Dann packten wir aus, ziemlich beeindruckt von unserem Reichtum, obwohl unser Vater dann schon wieder entsetzt war über die Ausgaben und die Qualität dessen, was wir gekauft hatten. Mir war jedes Mal traurig bewusst, dass von alledem nichts mehr übrig sein würde, sobald der nächste Morgen kam und ging, und dass das meiste ja ohnehin nicht für uns, sondern für andere war. Wieso konnten wir das alles für andere tun und nicht für uns selbst? Aber diese Frage kam mir selbstverständlich nicht über die Lippen. Unsere Mutter rechnete aus, wie viele Pennys sie die Woche über brauchen würde – Fahrgeld für unseren Vater und für Caleb, der downtown auf eine Highschool ging; Geld für die Lebensversicherung, Geld für meine Schulmilch, Geld für Lebertran, Geld für Licht und Gas, Geld zum Zurücklegen – wenn möglich – für die Miete. Sie wusste ungefähr, was unser Vater noch in seinen Taschen hatte, und zählte darauf, dass er mir Geld fürs Kino geben würde. Caleb hatte sein Kinogeld schon, von seinem Halbtagsjob nach der Schule. Allerdings würde er nicht scharf darauf sein, mit mir ins Kino zu gehen, wenn er nicht gerade sehr guter Laune war oder mich für irgendetwas brauchte.

Unsere Mutter verlangte nie von Caleb, dass er ihr sagte, wohin er ging, und fragte ihn auch nicht, wofür er das Geld ausgab, das er verdiente. Sie wollte keine Lügen von ihm hören und nicht riskieren, ihn zum Lügen zu zwingen. Sie handelte nach der Annahme, dass er vernünftig war und zur Anständigkeit erzogen und jetzt mehr denn je seine Privatsphäre brauchte. Streng war sie trotzdem mit ihm.

»Du torkelst mir hier nicht um drei Uhr morgens rein, Caleb. Du bist rechtzeitig zum Essen wieder zu Hause, und du weißt, du musst noch baden.«

»Ja, weiß ich wohl, Ma’am. Warum kann ich nicht morgen früh baden?«

»Nun werd mal nicht komisch. Du weißt genau, dass du nicht rechtzeitig auf bist, um morgens zu baden.«

»Und kein Mensch will dich den ganzen Morgen da im Bad rumkaspern haben, Mann«, sagte unser Vater. »Du bewegst gefälligst deinen Hintern nach Haus, wie deine Mama es dir sagt.«

»Außerdem«, sagte ich, »schrubbst du danach nie die Wanne.«

Caleb sah mich mit gespieltem Erstaunen von hoch oben herab an, senkte dann gleichzeitig Kinn und Lider und drehte den Kopf von mir weg. »Aha«, sagte er, »hier rotten sich alle gegen mich zusammen. Na gut, Leo. Eigentlich wollte ich dich ja mit ins Kino nehmen, aber jetzt hab ichs mir anders überlegt.«

Dieser Wink hatte jedes Mal exakt den von ihm gewünschten Effekt. Unsere Eltern waren erleichtert, nicht nur weil sie annahmen, ich würde durch meine Anwesenheit Caleb in Schach halten, und nicht nur weil Caleb mir Schutz bieten würde – was das schlechte Gewissen milderte, das sie beschlich, weil sie mich überhaupt auf die Straße ließen –, nein, vor allem waren sie erleichtert, weil sie nun wenigstens eine kleine Weile mal unbesorgt allein sein konnten, freundlich gestimmt und in der Senkrechten, am helllichten Tag. Ich war reumütig und überglücklich.

»Entschuldigung«, sagte ich schnell, »ich nehms zurück.«

»Du nimmst was zurück?«

»Was ich gesagt hab – dass du nie die Wanne schrubbst.«

»Brauchst gar nichts zurücknehmen«, sagte unser Vater dickköpfig, »ist doch wahr. Ein Mann nimmt nichts zurück, was wahr ist.«

»Das sagst du«, sagte Caleb schnell, leichthin, mit einer Spur von Spott. Doch bevor jemand darauf reagieren konnte, hob er mich hoch und blickte finster in mein Gesicht, das er knapp über sein eigenes hielt. »Nimmst du das zurück?«

»Leo nimmt gar nichts zurück«, sagte unser Vater.

Jetzt war ich in der Zwickmühle. Caleb beobachtete mich, ein kleines Grinsen im Gesicht. »Nimmst du das zurück?«

»Hör auf, den Jungen zu piesacken, und lass ihn runter«, sagte unsere Mutter. »Das Problem ist nicht, dass Caleb die Wanne nicht schrubbt – er schrubbt sie nur nicht richtig sauber.«

»Ich hab noch nie gesehen, wie er sie schrubbt«, sagte unser Vater, »außer ich steh direkt hinter ihm.«

»Im Haushalt taugt keiner von euch beiden groß was«, sagte unsere Mutter entschieden, »und das ist die Wahrheit.«

Caleb lachte und setzte mich ab. »Du hast es nicht zurückgenommen«, sagte er.

Ich schwieg.

»Tja, dann muss ich wohl ohne dich los.«

Ich schwieg immer noch.

»Gleich hast du den Jungen so weit, dass er weint«, sagte unsere Mutter. »Wenn du ihn mitnehmen willst, nimm ihn mit. Traktier ihn nicht so.«

Caleb lachte wieder. »Ich nehm ihn ja mit. So wie ihm das Wasser in den Augen steht, bleibt mir wohl nichts andres übrig.« Wir gingen zur Tür. »Aber du musst selber entscheiden«, sagte er zu mir, »und sagen, was du richtig findest.«

»Welchen Film«, sagte unser Vater, »guckt ihr euch an?«

»Weiß noch nicht«, sagte Caleb, »mal sehen, was im Lincoln läuft.«

»Ich will nicht, dass in seinem Kopf rumgemurkst wird – das weißt du.«

»Da wird nicht in seinem Kopf rumgemurkst – nicht im Kino.«

»Du kennst den Juden nicht, wie ich ihn kenne.«

»Nun lass sie mal los«, sagte unsere Mutter, »damit sie zum Essen wieder da sind.«

»Der Jude, Mann, der macht doch die Filme, um in unseren Köpfen rumzumurksen. Darum guck ich mir keine an.«

»Du guckst dir keine an«, sagte unsere Mutter, »weil du zu faul bist und zu alt. Außerdem kriegt dich keiner von deinem Rum weg. Lass die Kinder jetzt mal losziehen …«

»Wirst schon sehen«, sagte er grimmig, »irgendwann wirst du sehen, wovon ich rede. Wird dir kein bisschen gefallen, was du dann siehst.«

»Sei still«, sagte sie, »ich hab keine Angst vor dem, was ich irgendwann mal sehe. Ich weiß, was ich schon alles gesehen hab.«

Ich nahm Calebs Hand, das Zeichen fürs Herunterlassen der Zugbrücke. Unsere Mutter schaute uns fröhlich nach, unser Vater mit einem unheilvollen Blick. Und doch war da auch in seinem Gesicht eine Spur Humor und so etwas wie Stolz. »Sehn uns«, sagte Caleb, und die Tür fiel hinter uns ins Schloss.

Es war dunkel im Flur und roch nach Essen, auskochenden Windeln, der Pisse von Männern und Jungs, die sich spätnachts dort erleichterten, abgestandenem Wein und faulendem Abfall. Die Wände waren voll von Kritzeleien, die ich kaum lesen konnte und nicht zu nutzen wusste. Wir liefen die Treppe runter. Caleb nahm immer zwei Stufen auf einmal und blieb auf jedem Absatz kurz stehen, um sich nach mir umzudrehen. Ich rannte, so schnell ich konnte, hinterher. Manchmal war Caleb schlechter Laune, dann war alles, was ich tat, falsch. Aber wenn er guter Laune war, machte es nichts, dass alles, was ich tat, falsch war. Als ich unten ankam, war Caleb schon draußen und alberte mit ein paar von seinen Freunden herum, die im Eingang standen – die immer dort zu stehen schienen, egal zu welcher Uhrzeit man aus dem Haus ging oder zurückkam. Ich mochte Calebs Freunde nicht, denn ich hatte Angst vor ihnen. Ich wusste, dass sie mir das Leben nur aus einem einzigen Grund nicht so zur Hölle machten wie vielen anderen Kindern, nämlich aus Angst vor Caleb. Ich ging raus, zwischen meinem Bruder und seinen Freunden durch auf die Straße runter, und spürte, was sie dachten, als sie mich kurz anschauten und dann weiter mit Caleb rumalberten: Hier ist Calebs kuhäugiger, schwächlicher, nichtsnutziger kleiner Schisser von einem Bruder. Caleb tat ihnen leid, weil er mich mitnehmen musste. Andererseits wären sie auch gern ins Kino gegangen, hatten bloß das Geld nicht dafür. Und so konnte ich, obwohl sie mich verachteten, still und heimlich gegen sie auftrumpfen. Dennoch war es jedes Mal eine extrem riskante Situation, bei der alles auf der Kippe stand, denn Caleb konnte es sich jederzeit und ohne Vorwarnung anders überlegen, mich wegschicken und damit praktisch ihre Partei ergreifen, gegen mich. Deshalb waren diese Samstagnachmittage für mich eine Angst- und Zitterpartie, und ich hielt mich an dem kleinen Schild meiner gespielten Tapferkeit fest, während ich darauf wartete, dass Caleb die Stufen vom Eingang herunterkam, dass er von seinen Freunden wegging und die Stufen herunterkam, zu mir. Immer wappnete ich mich für den Moment, in dem er zu mir sagte: »Okay, Kleiner. Lauf mal los. Wir sehen uns später.«

Das bedeutete, dass ich mich allein auf den Weg zum Kino machen und vor dem Kassenhäuschen rumlungern musste, bis ich einen Erwachsenen fand, der mich mit reinnahm. Wieder nach oben gehen konnte ich nicht, denn damit hätte ich ja meiner Mutter und meinem Vater verraten, dass Caleb etwas anderes machte, als wie versprochen mit mir ins Kino zu gehen. Und in unserem Block bleiben und mit den anderen Kindern spielen konnte ich auch nicht. Zum einen zeigte ihnen mein Verhalten, wenn ich an diesen Samstagnachmittagen aus dem Haus kam, sehr deutlich, dass ich Besseres zu tun hatte, als mit ihnen zu spielen, zum anderen waren sie selbst nicht übermäßig scharf darauf, mit mir zu spielen, und zum Dritten hätte ich, wenn ich im Block blieb, genauso gut in die Wohnung zurückkehren können. Irgendwer würde garantiert meine Eltern informieren, oder sie könnten aus dem Fenster schauen und mich sehen, oder einer von beiden würde runterkommen, um etwas zu besorgen, das sie bei unserer Einkaufstour vergessen hatten, oder mein Vater würde auf dem Weg zur Kneipe vorbeikommen. Kurz und gut, hierzubleiben, nachdem Caleb mich weggeschickt hatte, hätte mich auf Gedeih und Verderb dem Block ausgeliefert und Caleb unseren Eltern.

Also wappnete ich mich an diesen Samstagen dafür, mit einem lässigen »Okay, bis später« zu antworten, wappnete mich dafür, mich gleichgültig umzudrehen und loszutraben. Das war ganz sicher der schlimmste Moment. Sobald ich mich umdrehte, gab es keine Alternative mehr, kein Zurück, und ich hatte Kilometer zu laufen, so schien es mir jedenfalls, bis ich außer Sichtweite wäre, der Block endete und ich auf die Avenue abbiegen konnte. Am liebsten wäre ich gerannt, um diesen Block hinter mich zu bringen, aber ich tat es nie. Ich blickte auch nicht zurück. Ich zwang mich, ganz langsam zu gehen, versuchte, weder nach links noch nach rechts zu schauen, weder nach oben noch nach unten – bemühte mich, zugleich beschäftigt und unbekümmert zu wirken, konzentrierte mich auf die Risse im Gehweg und stolperte darüber, versuchte zu pfeifen, spürte jeden Muskel in meinem Körper, von meinen Sichelfüßen bis zu meinem wackelnden Hintern und brennenden Nacken; hatte das Gefühl, dass der ganze Block mich beobachtete und – was merkwürdig war – dass ich es verdiente. Schließlich erreichte ich die Avenue und bog ab, drehte mich auch dann nicht um und war nun wenigstens von jenen Augen erlöst, auch wenn ich es stattdessen mit anderen Augen zu tun bekam, Augen, die mir entgegenkamen. Es waren die Augen von Kindern, die stärker waren als ich und mir mein Kinogeld stehlen würden, es waren die Augen weißer Cops, die ich fürchtete, ja für die ich einen buchstäblich mörderischen Hass empfand, es waren die Augen alter Leute, die ebenfalls einen kleinen Schisser in mir sahen und sich fragen mochten, was ich ganz allein auf dieser Avenue verloren hatte. Und es waren die Augen von Männern und Frauen, die aus Kneipen kamen, in Kneipen gingen oder an den Ecken standen und sicher gar keine Augen für mich hatten, aber trotzdem das Zentrum meiner verwirrten Aufmerksamkeit beanspruchten, weil sie zugleich so verkommen wirkten und so frei.

Und dann kam ich beim Kino an. Manchmal nahm mich gleich jemand mit rein, manchmal musste ich warten. Ich schaute mir die Plakate an, die mir in jenen Tagen tatsächlich magisch vorkamen. Ich war stark beeindruckt von den Farben, nicht nur angenehm beeindruckt. Die Gesichter der Filmstars waren rot, grün, blau und lila, überhaupt nicht den Farben echter Gesichter entsprechend, und wirkten doch echter als echt. Besser gesagt, sie wirkten wie Gesichter, die weit entfernt waren von mir, Gesichter, die ich nie würde entschlüsseln können, Gesichter, die man anschauen, aber nicht beeinflussen oder berühren konnte, Gesichter, die nur hinter diesen Türen existierten. Ich weiß nicht, was ich dachte. Auf jeden Fall war es ein Großangriff auf meine Fantasie, auf meinen Realitätssinn. Caleb konnte zeichnen, er brachte es mir bei, und ich fragte mich, ob er mir auch beibringen konnte, wie man solche Gesichter zeichnet. Ich sah mir die Standfotos von dem Film an, sah Menschen in Posen der Gefahr, Posen der Liebe, Posen der Trauer und des Verlusts. Sie ähnelten keinem Menschen, den ich je gesehen hatte, und das machte sie, unumstößlich, besser. Einerseits wusste ich natürlich, dass dies James Cagney war – den Revolver in der Hand wie eine Beute. Und hier war Clark Gable, ganz Grübchen, Zähne und Augen, Letztere voll von Rauchigkeit und einem spöttischen Bewusstsein seiner unbesiegbaren Virilität. Hier Joan Crawford, vor Erstaunen funkelnd, und hier die stolze, bebende Katharine Hepburn, die nie erstaunt wirkte, und dort die arme, geknechtete Sylvia Sidney, weinend in den Fängen eines weiteren Gangsters. Aber nur die Gesichter und die Posen waren echt, echter als das Leben, das wir führten, echter als unsere Tage und Nächte, die Namen dagegen waren lediglich Markennamen wie Campbell’s Baked Beans oder Kellogg’s Cornflakes. Wir schauten uns James Cagney im Kino an, weil wir uns an den Geschmack gewöhnt hatten und wussten, dass wir ihn mögen würden.

Doch dann musste ich meine Aufmerksamkeit von den Gesichtern und Standfotos abwenden und die Gesichter betrachten, die sich der Kasse näherten. Und das war gar nicht so einfach, schließlich sollte möglichst keiner aus unserem Viertel erfahren, dass ich vor dem Kino herumlungerte und auf jemanden wartete, der mich mit reinnahm wie ein Waisenkind. Wenn mein Vater Wind davon bekäme, würde er sowohl Caleb als auch mich umbringen. Irgendwann entdeckte ich meistens ein Gesicht, das zugänglich wirkte und das ich nicht kannte. Dann lief ich schnell zu ihm oder ihr – aber häufiger war es ein Mann, denn die Männer nahmen seltener Anstoß daran – und flüsterte: »Nehmen Sie mich mit rein«, und gab ihm meinen Dime. Manch einer nahm den Dime und verschwand einfach im Kinosaal, andere gaben mir den Dime zurück und nahmen mich trotzdem mit rein. Mitunter musste ich auch durch die Straßen laufen – allerdings nicht durch fremde Viertel, denn da wäre ich verprügelt worden –, bis ich annahm, dass die Vorstellung vorbei war. Zu früh nach Hause zu kommen war gefährlich und zu spät zu kommen praktisch tödlich. Wenn alles gut ging, konnte ich Caleb Deckung geben, indem ich sagte, er sei noch mit ein paar anderen unten vor der Tür. Wenn er dann zu spät kam und ausgescholten wurde, konnte es mir nicht angekreidet werden.

Das Herumwandern war zwar nicht ohne Gefahren, aber auch nicht ohne Entdeckungen und schöne Erlebnisse. Zum Beispiel entdeckte ich die Subway – das heißt, ich fand heraus, dass ich allein damit fahren konnte, noch dazu meist umsonst. Manchmal wurde ich, wenn ich unter dem Drehkreuz hindurchschlüpfte, erwischt, geohrfeigt und zurückgeschickt, und korpulente schwarze Damen benutzten mich gelegentlich als Vorwand für lange, sehr laute, unsägliche Moralpredigten über missratene Kinder, die ihren Eltern das Herz brächen; dabei waren diese Damen sich untereinander sehr oft und sehr lautstark uneins, denn einige behaupteten, missratene Kinder würden von missratenen Eltern hervorgebracht, und wünschten auf meine Eltern die schärfsten Strafen herab, die der Himmel sich nur ausdenken konnte. Und der Himmel hätte sich noch anstrengen müssen, um ihre Fantasie zu übertreffen. Ich tat alles, was in meiner Macht stand, um ihrer Aufmerksamkeit zu entgehen, und versuchte manchmal, den Eindruck zu erwecken, als gehörte ich zu irgendeiner respektabel wirkenden Person, betrat den Zug in ihrem Schatten und setzte mich ganz still neben sie. Am besten war es, sich zwischen zwei solche Personen zu setzen, weil dann beide automatisch annahmen, ich gehörte zur jeweils anderen. Dort saß ich dann in gefährdeter Anonymität, beobachtete die Leute, lauschte dem Geratter, sah die Lichter und die Kabel und die Lichter anderer Stationen vorbeifliegen. Mir schien nichts schneller zu sein als so ein unterirdischer Zug, und ich liebte die Geschwindigkeit, weil die Geschwindigkeit gefährlich war. Eine Weile saß ich während dieser Expeditionen einfach da und schaute mir die Leute an. Viele waren herausgeputzt, es war ja Samstagabend. Die Frauen hatten sich das Haar geglättet und eingerollt, und der Lippenstift auf ihren vollen Lippen wirkte lila und künstlich gegen die dunkle Haut ihrer Gesichter. Sie trugen elegante Umhänge oder Mäntel in wundervollen Farben und lange Kleider, manche hatten Schmuck im Haar und manche Blumen an den Kleidern. Sie waren fast so schön wie die Filmstars. Das schienen die Männer an ihrer Seite auch zu finden. Deren Haar war gegelt und gewellt, zur Schmalztolle hochfrisiert, oder sie trugen schmissige Hüte, die Krempe gefährlich tief über einem Auge, und mal steckte eine einzelne Blume am Revers einer der vielfarbigen Anzüge, oder eine Krawattennadel funkelte in der Mitte einer der leuchtend bunten Schlipse. Ihre Hände waren groß und sehr sauber, mit Ringen an den schweren Fingern, und ihre Nägel glänzten. Sie lachten und redeten mit ihren Mädchen, aber leise, denn es waren auch Weiße im Wagen. Die Weißen waren fast nie herausgeputzt und nie so prächtig wie die Schwarzen. Sie trugen bloß gewöhnliche Anzüge und Hüte und Mäntel und sprachen kein Wort miteinander – lasen nur ihre Zeitungen und starrten auf die Reklame. Aber sie faszinierten mich mehr als die Schwarzen, weil ich überhaupt nichts über sie wusste und mir nicht vorstellen konnte, wie sie waren. Ihre Gesichter waren mir so fremd wie die Gesichter auf den Plakaten und Standfotos im Kino, nur wesentlich weniger anziehend, vielmehr auf rätselhafte Weise bedrohlich, und unter dem schonungslosen Licht der Subway wurden, buchstäblich, ihre echten Farben bloßgelegt, die nicht Grün, Rot, Blau oder Lila waren, sondern ein simples, gleichförmiges, unheimliches Rosa-Rötlich-Gelb. Ich fragte mich, warum die Menschen sie weiß nannten – sie waren nun wirklich nicht weiß. Schwarze waren auch nicht schwarz – mein Vater irrte sich. Unter der Erde bekam ich eine erste dunkle Ahnung von New Yorker Stadtvierteln, und dort unter der Erde packte mich auch zum ersten Mal lähmendes Entsetzen vor