11,99 €

Mehr erfahren.

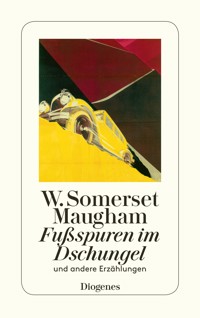

- Herausgeber: Diogenes Verlag AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Es gibt keinen Ort in den malaiischen Staaten, der bezaubernder wäre als Tanah Merah. Und in Tanah Merah gibt es keine netteren Leute als die Cartwrights. Er ist ein ruhiger, angenehmer Zeitgenosse, und sie ist scharfzüngig und spielt hervorragend Bridge. Und doch hat dieses reizende Paar ein Geheimnis, so dunkel, dass sie der Polizeikommandant von Tanah Merah eigentlich verhaften müsste. Aber ›Fußspuren im Dschungel‹ sind noch keine Beweise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 699

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

W. Somerset Maugham

Fußspuren im Dschungel

und andere Erzählungen

Diogenes

{7}P & O

Mrs. Hamlyn sah von ihrem Liegestuhl aus die Passagiere die Gangway heraufkommen. Das Schiff hatte in der Nacht in Singapur angelegt und seit Tagesanbruch Fracht eingeladen. Die Kräne und Winden hatten den ganzen Tag gequietscht und geächzt, doch waren ihre Ohren mittlerweile an dieses andauernde Geräusch gewöhnt. Sie hatte im Hôtel de l’Europe zu Mittag gegessen und war dann, weil sie nichts Besseres zu tun hatte, in einer Rikscha durch die bunt belebten Straßen der Stadt gefahren. In Singapur treffen viele Rassen aufeinander. Die Malaien fühlen sich, obwohl sie sich auf heimischem Boden befinden, in Städten nicht wohl und sind nur in geringer Anzahl vertreten. Dagegen wimmelt es auf den Straßen von geschmeidigen, geschäftstüchtigen und fleißigen Chinesen. Die dunkelhäutigen Tamilen gehen unhörbar auf nackten Sohlen, als wären sie nur Durchreisende in einem fremden Land; die gutgenährten und wohlhabenden Bengalen hingegen bewegen sich ungezwungen und selbstbewußt in ihrer neuen Umwelt. Die schlauen und unterwürfigen Japaner scheinen mit dringenden geheimen Angelegenheiten beschäftigt zu sein. Die Engländer mit ihren Tropenhelmen und weißen Anzügen bewegen sich schnell in Autos oder gemächlich in ihren Rikschas durch die Straßen und tragen ein lässiges und sorgloses Wesen zur Schau. Die Herrscher über diese {8}wimmelnde Bevölkerung üben ihre Autorität lächelnd und scheinbar unbeteiligt aus. Und nun wartete Mrs. Hamlyn müde und von der Hitze erschöpft auf die Abfahrt des Schiffes und die lange Reise durch den Indischen Ozean.

Sie winkte mit ihrer ziemlich langen Hand – denn sie war eine große, kräftige Frau – dem Arzt und Mrs. Linsell zu, als diese an Bord kamen. Sie war schon in Yokohama zugestiegen und hatte mit süßsaurer Miene die zwischen den beiden entstandene Intimität beobachtet. Linsell war Marineoffizier und der britischen Botschaft in Tokio zugeteilt gewesen, und Mrs. Hamlyn hatte sich gewundert, mit welcher Gleichgültigkeit er die Aufmerksamkeiten hinnahm, die der Arzt seiner Frau erwies. Zwei Männer kamen jetzt über die Gangway, neue Passagiere. Sie versuchte zum Zeitvertreib aus ihrem Auftreten zu schließen, ob sie Junggesellen oder verheiratet waren. Ganz in der Nähe saß eine Gruppe Männer auf Rohrstühlen. Mrs. Hamlyn hielt sie ihren Khakianzügen und breitrandigen Filzhüten nach für Pflanzer. Der Decksteward war vollauf damit beschäftigt, all ihre Bestellungen zu erledigen. Sie sprachen und lachten laut, denn sie hatten alle reichlich getrunken und waren deshalb unbekümmert lustig. Offenbar war es eine Abschiedsrunde für einen aus ihrer Schar, aber Mrs. Hamlyn konnte nicht entdecken, wer von ihnen als Passagier zurückbleiben würde. Die Zeit bis zur Abfahrt wurde immer kürzer. Weitere Passagiere trafen ein, und dann kam Mr. Jephson würdevoll die Gangway heraufgeschlendert. Er war Konsul und fuhr auf Heimaturlaub. Er war in Schanghai an Bord gekommen und hatte sofort begonnen, sich um Mrs. Hamlyn zu bemühen. Aber sie war sehr wenig zum Flirten aufgelegt. {9}Wenn sie an den Grund dachte, der sie nach England zurückführte, wurde ihr Gesicht finster. Sie würde Weihnachten noch an Bord sein, meilenweit von allen entfernt – aber wem lag überhaupt noch etwas an ihr? Sie fühlte so etwas wie einen Stich durchs Herz, aber es dauerte nur einen Augenblick. Es ärgerte sie, daß eine Sache, die sie mit solcher Entschlossenheit aus ihrem Bewußtsein verbannen wollte, immer wieder ihren Geist beschäftigte.

Die Schiffsglocke klang laut über Deck. Es war die Ankündigung, daß der Dampfer bald abfahren würde. Die Männer, die in ihrer Nähe saßen, schickten sich zum Aufbruch an.

»Nun, wenn wir nicht mitfahren wollen, machen wir uns besser auf die Socken«, sagte einer von ihnen.

Sie erhoben sich und gingen auf die Gangway zu. Jetzt, da sie einander die Hände schüttelten, sah Mrs. Hamlyn auch, von wem sie sich verabschiedeten. Der Mann, den sie ins Auge faßte, hatte nichts Interessantes an sich, aber weil sie nichts Besseres zu tun hatte, musterte sie ihn genauer. Er war kräftig und breitschultrig und wohl über einen Meter achtzig groß. Sein Khakianzug war schon reichlich abgetragen, sein Hut zerbeult und verwittert. Seine Freunde, die nun das Schiff verlassen hatten, setzten die Unterhaltung vom Kai aus fort. Mrs. Hamlyn hörte, daß er mit einem starken irischen Akzent sprach. Seine Stimme war volltönend, laut und herzhaft.

Mrs. Linsell war nach unten gegangen. Der Arzt begrüßte Mrs. Hamlyn und setzte sich neben sie. Sie erzählten einander ihre kleinen Tageserlebnisse. Die Glocke erklang wieder, und bald darauf glitt das Schiff vom Kai fort. Der Ire winkte {10}seinen Freunden ein letztes Lebewohl zu und schlenderte dann zurück zu dem Stuhl, auf dem er Zeitungen und Zeitschriften hatte liegenlassen. Er grüßte den Arzt mit einem kurzen Nicken.

»Kennen Sie ihn?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Ich bin ihm im Klub vor dem Tiffin vorgestellt worden. Er heißt Gallagher und ist Pflanzer.«

Nach dem Lärm bei der Abfahrt und dem Hinundhergerenne auf dem Schiff wirkte die Stille jetzt um so tiefer und wohltuender. Sie dampften langsam an schroffen, mit grünem Buschwerk bewachsenen Felsenklippen vorüber (der Ankerplatz der Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, kurz P & O genannt, befand sich in einer kleinen geschützten Bucht) und fuhren nun in den Haupthafen ein. Schiffe aller Nationen lagen hier in großer Anzahl vor Anker – Passagierschiffe, Schlepper, Leichter und Trampschiffe. Darüber hinaus sah man hinter der Brandungslinie die Masten und Rahen, einen richtigen Stangenwald, der einheimischen Dschunken. In der sanften Abendsonne hatte die ganze Szenerie etwas seltsam Geheimnisvolles. Man hatte den Eindruck, daß alle diese Schiffe, die jetzt stillagen, auf irgendein bedeutendes Ereignis warteten.

Mrs. Hamlyn schlief nicht besonders gut und hatte sich angewöhnt, bei Tagesanbruch an Deck zu gehen. Es beruhigte ihr aufgewühltes Herz, die letzten, nur noch schwach schimmernden Sterne vor dem immer heller werdenden Licht des Morgens verbleichen zu sehen. Zu so früher Stunde ließ das unbewegt daliegende glasklare Meer alle irdischen Sorgen unbedeutend erscheinen. Das Licht war noch blaß und die Luft angenehm kühl. Als sie am nächsten {11}Morgen ans Ende des Promenadendecks kam, stellte sie fest, daß jemand schon vor ihr aufgestanden war. Es war Mr. Gallagher. Er spähte nach der flachen Küste Sumatras hinüber, die der Sonnenaufgang wie durch Zauberhand aus dem dunklen Meer gehoben hatte. Sie war überrascht und ein wenig ärgerlich, aber bevor sie umkehren konnte, hatte er sie gesehen und nickte ihr zu.

»Schon so früh auf?« sagte er. »Zigarette gefällig?«

Er war in Pyjama und Pantoffeln. Er nahm sein Zigarettenetui aus der Jackentasche und reichte es ihr. Sie zögerte. Sie hatte nur ihren Morgenrock an und eine kleine Spitzenmütze über ihr zerzaustes Haar gezogen. Ihrer Meinung nach mußte sie wie eine Vogelscheuche aussehen, aber sie hatte ihre Gründe, ihre Seele zu peinigen.

»Ich denke, mit vierzig Jahren hat eine Frau kein Recht mehr, besonderen Wert auf ihr Aussehen zu legen«, sagte sie lächelnd, als müsse der Mann wissen, welch eitle Gedanken sie beschäftigten. Sie nahm die Zigarette an. »Aber Sie sind auch schon früh auf.«

»Ich bin Pflanzer. Ich mußte viele Jahre lang jeden Morgen um fünf Uhr aufstehen und weiß noch nicht, wie ich diese Gewohnheit ablegen soll.«

Sie konnte sein Gesicht jetzt, da es nicht von einem Hut beschattet war, besser sehen. Es war angenehm, ohne hübsch zu sein. Er war allerdings viel zu dick, und so waren auch seine Gesichtszüge, die in seiner Jugend nicht übel gewesen sein mochten, verschwommen. Seine Haut war rot und aufgedunsen. Aber seine dunklen Augen blickten fröhlich drein. Er war mindestens fünfundvierzig; trotzdem war sein Haar schwarz und dicht. Er wirkte im ganzen sehr stark. Er {12}war ein schwerer, wenig anmutiger, gewöhnlicher Mann, und Mrs. Hamlyn wäre es wohl kaum eingefallen, mit ihm zu sprechen, wenn nicht die auf Schiffsreisen übliche größere Freiheit des Umgangs sie dazu verführt hätte.

»Fahren Sie auf Urlaub?« fragte sie ohne viel Umschweife.

»Nein, ich kehre für immer nach Hause zurück.«

Seine schwarzen Augen zwinkerten. Er war eine mitteilsame Natur, und ehe Mrs. Hamlyn nach unten ging, um ihr Bad zu nehmen, hatte er ihr bereits ziemlich viel von seinem Leben erzählt. Er war fünfundzwanzig Jahre im Malaiischen Staatenbund gewesen und hatte die letzten zehn Jahre eine Plantage in Selatan geleitet. Sie war hundert Meilen von allem entfernt, was man als Zivilisation bezeichnen konnte; das Leben war also dort ziemlich einsam für ihn gewesen, aber er hatte während des Kautschukbooms viel Geld verdient und mit einem Geschick, das man einem so unbekümmert aussehenden Mann gar nicht zugetraut hätte, seine Ersparnisse in Staatspapieren angelegt. Jetzt, da Kautschuk immer niedrigere Preise erzielte, wollte er sich ins Privatleben zurückziehen.

»Aus welchem Teil Irlands stammen Sie?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Aus Galway.«

Mrs. Hamlyn hatte einmal eine Autotour durch Irland gemacht und erinnerte sich schwach an eine traurige und düstere Stadt mit großen Lagerhäusern aus Stein, verlassen und zerfallend, mit Blick auf die melancholische See. Sie hatte damals den Eindruck von viel Grün und leisem Regen, von Stille und Entsagung gehabt. Dort wollte Mr. Gallagher den Rest seines Lebens verbringen? Er sprach mit kindlicher {13}Begeisterung von seiner Heimat. Die Vorstellung, daß ein so vitaler Mann sein Leben in einer so grauen Welt voller Schatten verbringen wollte, war absurd und machte Mrs. Hamlyn neugierig.

»Wohnt Ihre Familie dort?« erkundigte sie sich.

»Ich habe keine Familie. Meine Eltern sind tot. Soviel ich weiß, habe ich keinen Verwandten auf der Welt.«

Ein Vierteljahrhundert lang hatte er Pläne geschmiedet, aber er hatte sie nur mit sich selbst erörtern können, und jetzt war er froh, jemanden zu haben, mit dem er darüber reden konnte. Er wollte ein Haus kaufen und sich ein Auto anschaffen. Er wollte Pferde züchten. Aus der Jagd machte er sich nicht mehr viel. Er habe in der ersten Zeit seines Aufenthalts im Malaiischen Staatenbund genug Großwild geschossen; jetzt habe er seine Jagdleidenschaft verloren. Er habe, nachdem er selbst lange genug im Dschungel gelebt habe, seine Ansichten darüber geändert und sehe nicht ein, warum man die Tiere des Dschungels erschießen sollte. Aber er sei ein guter Jäger gewesen.

»Meinen Sie, ich bin zu dick?« fragte er.

Mrs. Hamlyn sah ihn abschätzend von oben bis unten an.

»Sie müssen eine Tonne wiegen«, sagte sie lächelnd.

Die irischen Pferde, so fuhr er lachend fort, seien die besten der Welt. Er habe sich trotz seiner Korpulenz seine Beweglichkeit bewahrt. Auf einer Kautschukplantage müsse man den ganzen Tag auf den Beinen sein, und dann habe er auch viel Tennis gespielt. In Irland werde er bald abnehmen. Dann werde er heiraten. Mrs. Hamlyn blickte schweigend auf das Meer, das sich jetzt mit dem zarten Gold des Sonnenaufgangs färbte. Sie seufzte.

{14}»War es so leicht, Ihr Leben hier mit allen Wurzeln auszureißen? Ist denn niemand da, den Sie ungern zurücklassen? Ich könnte mir denken, daß es Ihnen nach so vielen Jahren, als die Zeit des Abschieds schließlich näher rückte, doch etwas schmerzlich war, mögen Sie sich auch noch so sehr auf das Heimkommen gefreut haben.«

»Nein, ich freute mich, daß es zu Ende war. Ich hatte die Nase voll. Ich habe nicht das geringste Verlangen, dieses Land oder irgend jemanden dort jemals wiederzusehen.«

Jetzt kamen auch einige andere Passagiere aufs Deck. Mrs. Hamlyn erinnerte sich an ihre spärliche Bekleidung und ging nach unten in ihre Kabine.

Während der nächsten zwei Tage sah sie Mr. Gallagher kaum. Er verbrachte seine Zeit im Rauchsalon. Wegen eines Streiks legte das Schiff nicht in Colombo an, und die Passagiere hofften auf eine angenehme Fahrt über den Indischen Ozean. Sie beschäftigten sich auf Deck mit Spielen, sie tratschten über ihre Mitreisenden, sie flirteten. Weihnachten nahte heran, und der Gedanke an das Fest bot allen eine angenehme Abwechslung. Jemand hatte den Vorschlag gemacht, an Weihnachten einen Kostümball zu veranstalten. Die Damen begannen schon, sich mit ihren Kleidern zu beschäftigen. Es wurde eine Versammlung der Passagiere erster Klasse einberufen, die entscheiden sollte, ob auch die Passagiere zweiter Klasse einzuladen seien. Trotz der Hitze war die Diskussion lebhaft. Die Damen waren der Meinung, die Passagiere der zweiten Klasse würden sich sehr unbehaglich fühlen. Es sei zu erwarten, daß sie an Weihnachten mehr tränken als sonst, und das könne unangenehme Folgen haben. Jeder, der sich zu Wort meldete, betonte, er (oder sie) {15}habe keinerlei Klassenvorurteile, niemand sei so hochmütig und eingebildet, behaupten zu wollen, es bestehe irgendein Unterschied zwischen den Passagieren der ersten und der zweiten Klasse, aber man täte besser, die Passagiere der zweiten Klasse nicht in eine schiefe Lage zu bringen. Sie würden sich ungehemmter amüsieren, wenn sie eine eigene Feier veranstalteten. Andererseits wolle niemand sie verletzen, und heute müsse man natürlich demokratischer sein (dies in Erwiderung auf die Bemerkung einer Missionarsfrau aus China, die gesagt hatte, sie reise jetzt fünfunddreißig Jahre mit der P & O, aber sie habe noch nie gehört, daß Passagiere der zweiten Klasse in den Salon der ersten zum Tanzen eingeladen worden seien), und selbst wenn sie keinen Gefallen daran fänden, so würden sie doch vielleicht gern erscheinen. Mr. Gallagher hatte sich nur widerwillig vom Kartentisch wegschleppen lassen, aber man hatte ihn geholt, weil man voraussah, daß die Abstimmung knapp ausgehen würde, und er wurde vom Konsul nach seiner Meinung befragt. In der zweiten Klasse, so sagte er, fahre ein Mann mit, der auf seiner Plantage gearbeitet habe. Er hob seinen massigen Körper von der Couch, auf der er sich niedergelassen hatte.

»Ich für meine Person habe nur dies zu bemerken: Der Mann, der mit mir fährt, hat unsere Maschinen beaufsichtigt. Er ist ein ganz famoser Kerl und könnte ebensogut auf Ihrer Gesellschaft erscheinen wie ich selbst. Aber er wird nicht kommen, weil ich ihn an dem Tag bis sechs Uhr abends so betrunken machen werde, daß ihm nichts anderes übrigbleibt, als ins Bett zu kriechen.«

Mr. Jephson, der Konsul, lächelte säuerlich. Man hatte ihn wegen seiner amtlichen Stellung zum Vorsitzenden der {16}Versammlung gewählt, und so wollte er die Angelegenheit ernsthaft behandelt sehen. Er sagte gern, wenn es sich lohne, eine Sache anzupacken, so müsse man sie auch richtig anpacken und sie zu einem guten Ende führen.

»Ich entnehme aus Ihrer Bemerkung«, sagte er nicht ohne Schärfe, »daß die Angelegenheit, mit der sich die Versammlung beschäftigt, Ihnen nicht von großer Bedeutung zu sein scheint.«

»Ich halte sie in der Tat für so unbedeutend, daß es sich nicht lohnt, einen Finger deswegen zu rühren«, erwiderte Gallagher augenzwinkernd.

Mrs. Hamlyn lachte. Man beschloß dann, auf folgende Weise vorzugehen: Die Passagiere der zweiten Klasse sollten eingeladen werden, aber man wollte sich vertraulich mit der Empfehlung an den Kapitän wenden, dem Plan, die Passagiere der zweiten Klasse zu einem Ball in den Salon der ersten zu bitten, seine Genehmigung zu versagen. Am Abend dieses Tages kam Mrs. Hamlyn, bereits zum Essen angekleidet, zur selben Zeit aufs Deck wie Mr. Gallagher.

»Gerade noch Zeit, einen Cocktail zu trinken, Mrs. Hamlyn«, rief er in bester Laune.

»Gern. Ich sage Ihnen ganz offen, ich brauche einen, um mich ein wenig aufzuheitern.«

»Warum?« fragte er lächelnd.

Mrs. Hamlyn fand sein Lächeln verführerisch, aber sie hielt es doch für besser, seine Frage nicht zu beantworten.

»Ich habe es Ihnen schon einmal in der Frühe gesagt, ich bin vierzig.«

»Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die diese Tatsache so hartnäckig betonte.«

{17}Sie gingen in die Lounge, und der Ire bestellte einen trockenen Martini für sie und einen Gin Pahit für sich. Er hatte zu lange im Osten gelebt, um an anderen Getränken noch Geschmack zu finden.

»Sie haben ja einen Schluckauf«, sagte Mrs. Hamlyn.

»Ja, er hat mich schon den ganzen Nachmittag geplagt«, erwiderte er unbekümmert. »Sonderbar, er setzte ein, als wir das Land aus den Augen verloren.«

»Nun, nach dem Essen wird er wohl aufhören.«

Sie tranken aus. Es läutete zum zweitenmal, und sie gingen in den Speisesaal.

»Spielen Sie Bridge?« fragte er, als sie sich trennten.

»Nein.«

Mrs. Hamlyn fiel es nicht auf, daß sie Mr. Gallagher einige Tage nicht sah. Sie war mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Sie beschlichen sie, wenn sie eine Näharbeit vornahm, sie traten mit Macht zwischen sie und den Roman, mit dem sie sich abzulenken suchte. Sie hatte sich der Hoffnung hingegeben, ihre innere Qual würde sich mindern, je weiter das Schiff sie von dem Schauplatz ihres Unglücks wegführte, aber im Gegenteil, jeder Tag, der sie England näher brachte, vermehrte ihr Leid. Mit Entsetzen sah sie dem trostlosen Leben entgegen, das sie erwartete, und wenn sie ihre erschöpften Gedanken von der wenig erfreulichen Aussicht auf die Zukunft ablenkte, trat ihr, wie schon so oft, die noch weit schlimmere Lage vor Augen, vor der sie geflohen war.

Sie war seit zwanzig Jahren verheiratet. Das war eine lange Zeit, und sie konnte natürlich nicht erwarten, daß ihr Mann noch immer rasend verliebt in sie war; sie selbst war {18}auch nicht mehr rasend verliebt, aber sie waren gute Freunde gewesen und hatten einander verstanden. Ihre Ehe konnte, soweit das bei Ehen überhaupt möglich war, als glücklich angesehen werden. Dann entdeckte sie plötzlich, daß er sich in eine andere verliebt hatte. Gegen einen kleinen Flirt hätte sie nichts einzuwenden gehabt; solche Abweichungen vom geraden Weg waren schon oft bei ihm vorgekommen. Sie hatte ihn dann deswegen aufgezogen, und er hatte ihr das nicht übelgenommen, ja sich sogar geschmeichelt gefühlt. Gemeinsam hatten sie über eine Neigung gelacht, die weder tief noch ernst war. Aber diesmal war es anders. Er war so leidenschaftlich verliebt wie ein junger Mann von achtzehn Jahren. Er war zweiundfünfzig. Es war lächerlich, es war anstößig. Und er zeigte diese Liebe ohne jede Rücksicht noch Vorsicht. Als sie die häßliche Geschichte erfuhr, wußten bereits alle Ausländer in Yokohama davon. Nachdem sie sich von ihrer Überraschung, ihrem Erstaunen und ihrem Ärger einigermaßen erholt hatte – denn er war der letzte Mann, von dem eine solche Torheit zu erwarten gewesen wäre –, versuchte sie, sich einzureden, sie hätte ihn verstehen und ihm daher verzeihen können, wenn er sich in ein junges Mädchen verliebt hätte. Männer in reiferem Alter machten sich oft mit Backfischen lächerlich. Nach einem Aufenthalt von zwanzig Jahren im Fernen Osten wußte sie, daß die Fünfzigerjahre das gefährliche Alter für Männer sind. Aber für ihn traf eine solche Entschuldigung nicht zu. Er hatte sich in eine Frau verliebt, die acht Jahre älter war als sie selbst. Es war grotesk. Wie konnte man seine Frau so der Lächerlichkeit preisgeben! Dorothy Lacom ging auf die Fünfzig zu. Er kannte sie bereits achtzehn Jahre, denn Lacom {19}war wie er selbst Seidenhändler in Yokohama. Jahrein, jahraus hatten sie sich wöchentlich drei- oder viermal gesehen und sogar einmal, als sie zufällig zusammen in England waren, gemeinsam ein Haus am Meer bewohnt. Aber nichts war passiert. Bis vor einem Jahr hatte nur eine oberflächliche freundschaftliche Verbindung zwischen ihnen bestanden. Es war einfach nicht zu glauben. Dorothy war zwar hübsch, sie hatte eine gute Figur, ein wenig zu üppig vielleicht, aber noch passabel. Ihre schwarzen Augen blickten keck in die Welt, ihr Mund war rot und voll, ihr Haar weich und glänzend. Aber so war sie auch schon Jahre zuvor gewesen. Sie war jetzt achtundvierzig. Achtundvierzig!

Mrs. Hamlyn stellte ihren Mann sofort zur Rede. Zuerst schwor er, es sei an der Sache nicht ein wahres Wort, aber sie hatte ihre Beweise. Er grollte. Schließlich gab er zu, was er nicht mehr leugnen konnte. Dann machte er eine erstaunliche Bemerkung. »Warum regst du dich darüber auf?« fragte er.

Das brachte sie aus der Fassung. Sie wurde wütend und tobte. Verletzende Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, weil ihr Herz mit Bitterkeit erfüllt war. Er hörte ihr ruhig zu.

»In den zwanzig Jahren unserer Ehe bin ich, wie ich glaube, kein so schlechter Gatte gewesen. Seit langer Zeit sind wir nur noch Freunde. Ich habe eine große Zuneigung zu dir, und diese hat sich nicht im geringsten geändert. Ich gebe Dorothy nichts, was ich dir fortnehme.«

»Aber worüber hast du dich bei mir zu beklagen?«

»Über nichts. Eine bessere Ehefrau könnte es gar nicht geben.«

{20}»Wie kannst du das sagen, wenn du das Herz hast, mich so grausam zu behandeln?«

»Ich will dir nicht weh tun. Ich kann nicht anders.«

»Aber wie und warum hast du dich denn nur in sie verliebt?«

»Wie kann ich das wissen? Du nimmst doch wohl nicht an, ich hätte es absichtlich getan?«

»Hättest du dich nicht dagegen wehren können?«

»Ich habe es versucht. Wir haben es beide versucht.«

»Du sprichst, als wärst du zwanzig. Ihr seid doch schon beide über die Mitte des Lebens hinaus. Sie ist acht Jahre älter als ich. Ich gerate dadurch in eine lächerliche Lage.«

Er antwortete nichts mehr. Sie wußte nicht, welche Gefühle in ihrem Herzen aufwallten. War es Eifersucht, die ihr die Kehle zuschnürte, war es Wut oder nur verletzter Stolz?

»Ich bin nicht bereit, die Sache so weitergehen zu lassen. Wenn es sich nur um dich und sie handelte, würde ich mich scheiden lassen, aber ihr Mann und die Kinder sind auch noch da. Du lieber Gott, ist dir schon einmal der Gedanke gekommen, daß sie bereits Großmutter sein könnte, wenn die Kinder Mädchen statt Jungen wären?«

»Ja, das wäre leicht möglich.«

»Was für ein Glück, daß wir keine Kinder haben!«

Er streckte die Hand nach ihr aus, als ob er sie streicheln wollte, aber sie wich entsetzt zurück.

»Du hast mich bei allen meinen Bekannten lächerlich gemacht. Zum Besten aller Beteiligten will ich meinen Mund halten, aber nur unter der Bedingung, daß alles sofort und für immer aufhört.«

{21}Er schlug die Augen nieder und spielte nachdenklich mit einer japanischen Nippsache, die auf dem Tisch stand.

»Ich will Dorothy sagen, was du mir vorschlägst«, seufzte er schließlich.

Sie nickte leicht mit dem Kopf und ging, ohne noch ein Wort zu sagen, an ihm vorüber aus dem Zimmer. Sie war wütend und bemerkte deshalb nicht, daß sie sich etwas melodramatisch aufführte.

Sie wartete auf das Ergebnis seiner Unterredung mit Dorothy Lacom, aber er schien sich nicht mehr an die Abmachung zu erinnern. Er war ruhig und höflich, aber er schwieg, und so sah sie sich schließlich gezwungen, ihn zu fragen.

»Hast du vergessen, was ich dir neulich gesagt habe?« fragte sie kühl.

»Nein. Ich habe mit Dorothy gesprochen. Ich soll dir von ihr bestellen, es tue ihr schrecklich leid, daß sie dir solchen Kummer gemacht habe. Sie möchte gern mit dir reden, aber sie fürchtet, du würdest sie nicht empfangen.«

»Und zu welchem Entschluß bist du nun gekommen?«

Er zögerte. Er war sehr ernst, aber seine Stimme zitterte ein wenig.

»Es hat keinen Zweck, daß wir ein Versprechen geben, das wir dann doch nicht halten können.«

»Damit ist wohl alles gesagt«, antwortete sie.

»Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, daß du mit einer Scheidungsklage nicht durchkämst, da wir nicht in die Scheidung einwilligen werden. Du würdest nie das notwendige Beweismaterial zusammenbringen und darum deinen Prozeß verlieren.«

{22}»Daran habe ich auch nicht gedacht. Ich werde nach England fahren und dort einen Anwalt zu Rate ziehen. Heute können solche Dinge leicht geregelt werden, und ich erwarte von dir, daß du mir keine Hindernisse in den Weg legst. Du wirst mir bestimmt helfen, meine Freiheit zu erlangen, ohne daß ich Dorothy Lacom ins Spiel bringen muß.«

Er seufzte.

»Es ist eine schreckliche Situation. Ich möchte nicht, daß du dich scheiden läßt, aber natürlich werde ich deinen Wünschen auf jede Weise entgegenkommen.«

»Was erwartest du denn von mir?« Wieder stieg der Zorn in ihr auf. »Denkst du, ich soll mir das alles ruhig mit ansehen und mich lächerlich machen lassen?«

»Es tut mir schrecklich leid, dich in eine so scheußliche Lage gebracht zu haben.« Er sah sie gequält an. »Du kannst dich darauf verlassen, wir haben uns wahrhaftig nicht absichtlich verliebt. Wir waren uns beide unseres Alters sehr bewußt. Dorothy ist, wie du sagst, alt genug, um Großmutter sein zu können, und ich bin ein kahlköpfiger, dicklicher Mann von zweiundfünfzig. Wenn man sich mit zwanzig verliebt, glaubt man, die Liebe werde ewig dauern, aber mit fünfzig weiß man zuviel vom Leben und von der Liebe, vor allem, daß sie nur kurze Zeit währt.« Er sprach leise und zerknirscht. Es war, als sähe er vor seinem geistigen Auge die Traurigkeit des Herbstes und das Rieseln der welken Blätter. Er blickte sie flehend an. »In diesem Alter fühlt man, daß man es sich nicht leisten kann, die Chance auf ein bißchen Glück, die uns ein launisches Schicksal beschert, einfach zu verwerfen. In fünf Jahren, vielleicht schon in einem halben Jahr, wird alles vorüber sein. Das Leben ist so {23}trübe und grau, und Glück ist so selten. Wir werden noch lange genug tot sein.«

Es war für Mrs. Hamlyn ein schmerzlich-bitteres Gefühl, einen so realistisch und praktisch denkenden Mann wie ihren Gatten in diesem Ton sprechen zu hören, der ihr ganz neu war. Er war plötzlich zu einer tragischen Person geworden, von der sie nichts wußte. Die zwanzig Jahre, die sie zusammen verlebt hatten, besaßen keine Macht über ihn, und angesichts seiner Entschlossenheit war sie hilflos. Es blieb ihr nichts anderes übrig, als fortzugehen, und nun war sie, mit dem grimmigen Entschluß, die Scheidung herbeizuführen, auf dem Weg nach England.

Das glatte Meer, das unter der Sonnenglut wie eine Glasscheibe glitzerte, war so öde und feindlich wie das Leben, in dem kein Platz für sie war. Drei Tage lang hatte kein anderes Schiff die Einsamkeit dieser weiten Fläche durchbrochen. Nur die kurz auftauchenden und hastig über das Wasser eilenden fliegenden Fische kräuselten für eine Weile die bleierne Glätte. Die Hitze war so groß, daß selbst die unternehmungslustigsten Passagiere ihre Deckspiele eingestellt hatten und jetzt – es war nach dem Mittagessen – auf Liegestühlen ausgestreckt lagen, wenn sie nicht in ihren Kabinen dösten. Mr. Linsell kam auf sie zu und setzte sich zu ihr.

»Wo ist Ihre Frau?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Ich weiß nicht, irgendwo wird sie schon sein.«

Seine Gleichgültigkeit reizte sie. Sah er denn nicht, daß seine Frau mit dem Arzt ein Techtelmechtel begonnen hatte? Vor nicht allzu langer Zeit hätte er das sicher gemerkt. Ihre Ehe hatte einen romantischen Anstrich gehabt. Sie hatten sich verliebt, als seine zukünftige Frau noch auf der {24}Schule und er selbst kaum mehr als ein Jüngling war. Sie mußten ein reizendes, hübsches Paar gewesen sein. Ihre Jugend und ihre gegenseitige Liebe mußten die Herzen gerührt haben. Und nun, nach so kurzer Zeit, waren sie schon einander überdrüssig geworden. Das Herz tat einem weh, wenn man das sah. Was hatte ihr Mann gesagt?

»Werden Sie in London bleiben, wenn Sie heimkommen?« fragte Linsell, nur um etwas zu sagen.

»Ich nehme es an«, erwiderte Mrs. Hamlyn.

Sie konnte sich schwer mit der Tatsache abfinden, daß sie nicht wußte, wohin sie gehen sollte, und daß es niemanden kümmerte, wo sie sich aufhielt. Diese Gedanken führten sie wieder zu Gallagher. Sie beneidete ihn, weil er sich so auf die Rückkehr in die Heimat freute. Zugleich gerührt und belustigt dachte sie an die überschäumende Phantasie, mit der er das Haus beschrieben hatte, in dem er wohnen wollte, und die Frau, die er zu heiraten gedachte. Ihre Bekannten in Yokohama, denen sie sich anvertraut hatte, billigten ihren Entschluß, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen, und hatten ihr tröstend versichert, sie werde wieder heiraten. Sie verspürte kein großes Verlangen, zum zweiten Mal einen Zustand herbeizuführen, der sie schon einmal so enttäuscht hatte, und übrigens würden es sich die meisten Männer zweimal überlegen, bevor sie einer vierzigjährigen Frau einen Heiratsantrag machten. Mr. Gallagher zum Beispiel wünschte sich eine junge, dralle Person.

»Wo ist Mr. Gallagher?« fragte sie den in sein Schicksal ergebenen Linsell. »Ich habe ihn schon ein paar Tage nicht mehr gesehen.«

»Er ist krank. Wußten Sie das nicht?«

{25}»Armer Kerl! Was fehlt ihm denn?«

»Er hat den Schluckauf.«

Mrs. Hamlyn lachte.

»Nun, das kann man doch wohl keine Krankheit nennen.«

»Der Arzt ist ziemlich besorgt. Er hat alles mögliche versucht, aber er kann kein Heilmittel finden.«

»Wie sonderbar!«

Sie dachte nicht weiter darüber nach, aber als sie am andern Morgen dem Arzt begegnete, fragte sie ihn, wie es Mr. Gallagher gehe. Sie war überrascht, als sein jungenhaftes, fröhliches Gesicht plötzlich ernst wurde und einen verwirrten Ausdruck annahm.

»Ich fürchte, der arme Kerl ist ziemlich schlecht dran«, sagte er.

»Wegen des Schluckaufs?« fragte sie erstaunt. »Eine solche kleine Unpäßlichkeit kann man doch unmöglich ernst nehmen.«

»Sie müssen bedenken, er kann keine Nahrung bei sich behalten, er kann auch nicht schlafen. Er ist gänzlich erschöpft. Ich habe alles Erdenkliche versucht.« Er zögerte, dann setzte er hinzu: »Wenn ich den Schluckauf nicht bald beseitigen kann, weiß ich wirklich nicht, was eintreten wird.«

Mrs. Hamlyn war plötzlich beunruhigt.

»Er ist doch so stark. Er schien voll Lebenskraft zu sein.«

»Ich wollte, Sie könnten ihn jetzt sehen.«

»Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich ihn besuchte?«

»Kommen Sie mit.«

Gallagher war von seiner Kabine ins Krankenzimmer gebracht worden, und als sie näher kam, hörte sie einen lauten {26}Schluckauf. Der Ton hatte, vielleicht weil man ihn in Gedanken mit Unmäßigkeit verband, etwas Komisches an sich. Aber sobald Mrs. Hamlyn Gallagher erblickte, verging ihr das Lachen. Er war abgemagert und sein Hals dürr und faltig geworden. Unter der Sonnenbräune war sein Gesicht blaß. Die Augen, die vorher so voller Heiterkeit und Lachen gewesen waren, lagen tief in den Höhlen, matt und angstvoll. Sein mächtiger Körper wurde unausgesetzt vom Schluckauf geschüttelt, und jetzt hatte der Laut nichts Komisches mehr an sich. Mrs. Hamlyn erschien er, sie wußte nicht, aus welchem Grund, sonderbar beängstigend. Sie lächelte, als sie eintrat.

»Es tut mir leid, Sie in diesem Zustand zu sehen«, sagte sie.

»Ich werd nicht daran sterben«, keuchte er mit Mühe hervor. »Ich werde schon noch die grünen Küsten Erins sehen.«

Ein Mann saß neben ihm. Er stand auf, als sie hereinkamen.

»Dies ist Mr. Pryce«, stellte der Arzt vor. »Er war für die Maschinen auf Mr. Gallaghers Plantage verantwortlich.«

Mrs. Hamlyn nickte. Das war der Passagier der zweiten Klasse, auf den sich Gallagher bezogen hatte, als man über die Einladung zum Ball verhandelte. Er war ein sehr kleiner, aber kräftiger Mann mit einem angenehm lausbübischen Gesicht und selbstbewußtem Auftreten.

»Freuen Sie sich auf die Heimkehr?« fragte ihn Mrs. Hamlyn.

»Das kann man wohl behaupten, Ma’am«, antwortete er.

An den wenigen Worten und dem Ton, in dem sie gesprochen wurden, erkannte Mrs. Hamlyn den gebürtigen {27}Londoner. Sie konnte Leute seines Schlags gut leiden. Sie hatten etwas Fröhliches, Frisches und Sorgloses an sich.

»Sie sind kein Ire, nicht wahr?« sagte sie lächelnd.

»Ich? Nee, Miss, ich bin Londoner, und ich werde keinen Trauerflor anstecken, wenn ich wieder hinkomme, das kann ich Ihnen sagen.«

Mrs. Hamlyn nahm ihm das ›Miss‹ nicht übel, es gefiel ihr sogar sehr gut.

»Nun, Sir, ich will mich mal wieder auf die Socken machen«, sagte er zu Gallagher und deutete eine Geste an, als wolle er sich an die Mütze fassen, die er nicht aufhatte.

Mrs. Hamlyn fragte den Kranken noch, ob sie etwas für ihn tun könne, und verließ dann ebenfalls mit dem Arzt das Krankenzimmer. Der kleine Londoner wartete draußen vor der Tür.

»Kann ich Sie einen Augenblick sprechen, Miss?« fragte er.

»Natürlich.«

Das Krankenzimmer des Schiffs war achtern. Sie standen an der Reling und blickten in den Lichtschacht hinab, wo ostindische Matrosen und Stewards, die dienstfrei hatten, auf den geschlossenen Lukentüren des Kühlraums ihre Muße genossen.

»Wenn ich nur wüßte, wo ich anfangen soll«, sagte Pryce unsicher, wobei seine ernste Miene das lebhafte, runzelige Gesicht sonderbar veränderte. »Ich war jetzt vier Jahre bei Mr. Gallagher, und einen besseren Herrn wird man wohl so leicht nicht finden.« Er zögerte wieder. »Die Sache gefällt mir nicht, wirklich ganz und gar nicht.«

»Was gefällt Ihnen nicht?«

{28}»Nun, wenn Sie mich fragen – er ist geliefert. Der Arzt weiß das nicht. Ich wollte es ihm klarmachen, aber er will einfach nicht auf mich hören.«

»Sie dürfen nicht so schwarz sehen, Mr. Pryce. Der Doktor ist zwar noch jung, aber doch sehr geschickt, und an einem Schluckauf stirbt man nicht. In ein paar Tagen wird Mr. Gallagher sich wieder erholt haben.«

»Wissen Sie, wann es losging? Gerade als wir das Land aus den Augen verloren. Sie hatte gesagt, er würde nie mehr Land sehen.«

Mrs. Hamlyn drehte sich ihm vollends zu und sah ihn an. Sie war um eine gute Handbreit größer als er.

»Was soll das heißen?«

»Ich glaube, er ist verhext worden, wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Medizin hilft ihm da nichts. Sie kennen die Malaiinnen nicht so wie ich.«

Einen Augenblick war Mrs. Hamlyn sehr betroffen, aber gerade weil ein Schauer sie durchlief, zuckte sie die Schultern und lachte.

»Oh, Mr. Pryce, reden Sie doch nicht solchen Unsinn!«

»Das sagt auch der Doktor. Aber denken Sie an meine Worte: Er wird sterben, bevor wir wieder Land sehen.«

Der Mann sprach in solchem Ernst, daß er auf Mrs. Hamlyn gegen ihren Willen Eindruck machte und ihr ein wenig unheimlich zumute wurde.

»Warum sollte ihn denn jemand verhext haben?« fragte sie.

»Es ist ein bißchen peinlich, mit einer Dame darüber zu reden.«

»Bitte, sagen Sie es mir.«

{29}Pryce wurde so verlegen, daß Mrs. Hamlyn unter anderen Umständen nur schwer das Lachen hätte unterdrücken können.

»Mr. Gallagher hat lange im Landesinneren gelebt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es ist sehr einsam dort, wissen Sie, und wie Männer nun einmal sind, Miss …«

»Ich bin seit zwanzig Jahren verheiratet«, sagte sie lächelnd.

»Verzeihen Sie, Ma’am. Also – er lebte mit einer Malaiin zusammen. Wie lange, weiß ich nicht, aber es könnten schon so zehn oder zwölf Jahre gewesen sein. Als er nun seinen Entschluß äußerte, für immer in die Heimat zurückzukehren, sagte sie nichts dazu. Sie saß nur stumm da. Er hatte gedacht, sie würde ihm eine Szene machen, aber das tat sie nicht. Natürlich stattete er sie gut aus. Er schenkte ihr ein eigenes kleines Haus und setzte ihr monatlich eine bestimmte Summe aus. Das muß ich sagen, gemein hat er nicht an ihr gehandelt, und sie wußte ja, daß er einmal fortgehen würde. Sie maulte auch nicht und weinte nicht. Als er seine Sachen zusammenpackte und wegschickte, saß sie da und guckte ihnen hinterher. Sie sagte auch kein Wort, als er seine Möbel an die Chinesen verkaufte. Er gab ihr alles, was sie haben wollte. Und als es nun Zeit war aufzubrechen, saß sie noch immer auf der Treppe des Bungalows, machte große Augen, sagte aber nichts. Er wollte ihr Lebewohl sagen, wie man das so tut, aber, es ist nicht zu glauben, sie rührte sich nicht einmal. ›Willst du mir nicht Lebewohl sagen?‹ fragte er. Da trat ein sonderbarer Ausdruck in ihr Gesicht. ›Du gehst‹, sagte sie. Wissen Sie, diese Eingeborenen drücken sich komisch aus, nicht wie wir. ›Du gehst‹, sagte sie, ›aber du wirst nie in {30}deine Heimat kommen. Wenn das Land im Meer verschwindet, wird dich der Tod berühren, und ehe noch die anderen, die mit dir gehen, wieder Land sehen, wirst du schon tot sein.‹ Mir lief es ganz kalt den Rücken runter, als ich das hörte.«

»Und was sagte Mr. Gallagher?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Sie wissen ja, wie er ist. Er lachte nur. ›Immer frisch und munter‹, sagte er, sprang ins Auto – und weg waren wir.«

Mrs. Hamlyn sah die helle, sonnige Straße vor sich, die durch die Kautschukpflanzungen mit ihren zierlichen, im gleichen Abstand still dastehenden Bäumen führte und sich dann auf und ab durch den dichten Dschungel wand. Das Auto mit den zwei Weißen, gelenkt von einem verwegen fahrenden Malaien, flitzte an malaiischen Häusern vorbei, die voneinander abgesondert am Weg standen, durch Dörfer, deren Märkte von dunkelhäutigen Menschen in bunten Sarongs wimmelten. Dann erreichte es gegen Abend die gepflegte moderne Stadt mit ihren Klubs und Golfplätzen, ihrem gut eingerichteten Gästehaus, den vielen Weißen und der Eisenbahnstation, von der aus die zwei Männer mit dem Zug nach Singapur fahren konnten. Und die Frau saß auf der Treppe des Bungalows, der nun leer stand, bis der neue Verwalter einzog, und sah die Straße hinab, dem verschwindenden Auto nach, saß dort, bis es Nacht war.

»Wie sah sie aus?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Wissen Sie, für meinen Geschmack sehen alle Malaiinnen gleich aus. So jung war sie natürlich nicht mehr, und diese Eingeborenen werden ja auch mit der Zeit schrecklich dick.«

»Dick?«

{31}Die Vorstellung erfüllte Mrs. Hamlyn merkwürdigerweise mit Bestürzung.

»Mr. Gallagher war immer ein Mann, der es sich gutgehen ließ, wenn Sie verstehen, was ich meine.«

Das Bild einer korpulenten Frau brachte Mrs. Hamlyn sofort auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Es hatte ja beinahe ausgesehen, als ob sie sich, wenn auch nur für einen Augenblick, von dem kleinen Londoner hätte überzeugen lassen.

»Ihre Annahme ist vollständig lächerlich, Mr. Pryce. Dicke Frauen könnten Leute nicht auf eine Entfernung von tausend Meilen verhexen.«

»Sie können ruhig lachen, Miss. Aber wenn nichts geschieht, so ist Mr. Gallagher verloren. Sie werden noch an meine Worte denken. Medizin kann ihm nicht helfen, nicht die Medizin, die Weiße verabreichen.«

»Aber nehmen Sie doch Vernunft an, Mr. Pryce. Diese dicke Dame kann sich über Mr. Gallagher nicht beklagen. So wie diese Dinge hier im Osten gehandhabt werden, hat er sie sehr gut behandelt. Warum sollte sie ihm Böses wünschen?«

»Wir wissen nicht, wie die Eingeborenen darüber denken. Ich sag Ihnen, ein Mann kann zwanzig Jahre mit so einer Frau zusammengelebt haben, aber meinen Sie, er wüßte, was in ihr vorgeht? Nicht die Spur!«

Diesmal konnte sie über seine melodramatische Ausdrucksweise nicht lachen, denn er schien in vollem Ernst und aus Überzeugung zu sprechen, und sie wußte ja selbst besser als irgend jemand, wie unberechenbar das Menschenherz ist, mag es unter einer gelben, weißen oder braunen Haut schlagen.

{32}»Aber selbst wenn sie böse auf ihn war, selbst wenn sie ihn haßte und ihn töten wollte, was konnte sie denn ausrichten?« Sonderbarerweise versuchte Mrs. Hamlyn jetzt unbewußt, sich mit ihren Fragen selbst zu beruhigen. »Es gibt kein Gift, das erst nach sechs oder sieben Tagen zu wirken beginnt.«

»Von Gift habe ich nichts gesagt.«

»Es tut mir leid, Mr. Pryce«, erwiderte sie lächelnd, »aber an Zauberei glaube ich nicht.«

»Sie haben doch im Osten gelebt.«

»Zwanzig Jahre lang.«

»Nun, wenn Sie beurteilen können, wozu die Leute imstande sind und wozu nicht, dann sind Sie gescheiter als ich.« Er schlug plötzlich heftig und ärgerlich mit der geballten Faust auf die Reling. »Ich habe dieses verdammte Land satt. Es geht mir auf die Nerven. Die sind uns über, uns Weißen, das ist mal sicher. Entschuldigen Sie mich bitte, ich muß mir jetzt einen hinter die Binde gießen. Mir ist speiübel.«

Er machte eine steife Verbeugung und ging fort. Mrs. Hamlyn sah ihm nach. Er war ein kleiner, rundlicher Mann und ging mit schlurfenden Schritten. Er stieg die Kajütentreppe hinab und verschwand mittschiffs im Salon zweiter Klasse. Sie wußte nicht recht, warum er sie in so unbehaglicher Stimmung zurückgelassen hatte. Sie konnte das Bild der dicken Frau nicht mehr verscheuchen. Die Frau war nicht mehr jung, trug einen Sarong, eine bunte Jacke und goldene Ohrringe. Sie saß auf der Treppe eines Bungalows und blickte eine leere Straße hinab. Ihr grobes Gesicht war geschminkt, aber ihre großen tränenlosen Augen waren ausdruckslos. Am frühen Morgen unter dem heiteren Himmel {33}war Gallagher in bester Laune, die Zukunft lag wie eine sonnige Straße vor ihm, die sich durch eine weite, bewaldete Ebene schlängelt …

Später am Tag traf Mrs. Hamlyn den Arzt und fragte ihn, wie es seinem Patienten gehe. Der Doktor schüttelte den Kopf.

»Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, ich bin am Ende meines Lateins.« Er runzelte die Stirn und machte ein unglückliches Gesicht. »Das nennt man Pech, wenn man mit einem solchen Fall wie diesem zu tun hat. Es wäre schon schlimm genug, wenn wir in einem Krankenhaus an Land wären, aber an Bord eines Schiffes …«

Er hatte in Edinburgh studiert und erst kürzlich seine Abschlußprüfung gemacht. Er unternahm diese Reise mehr zur Erholung; er wollte erst ein bißchen von der Welt sehen, ehe er eine Praxis eröffnete. Er fühlte sich um seinen Urlaub betrogen. Er hatte sich ein paar schöne Wochen machen wollen und sah sich nun dieser geheimnisvollen Krankheit gegenüber, mit der er nicht fertig wurde. Er hatte natürlich wenig Erfahrung, aber er tat alles, was er konnte. Es war ihm vor allem peinlich, daß ihn die Passagiere womöglich für einen unwissenden Quacksalber hielten.

»Haben Sie gehört, was Mr. Pryce denkt?« warf Mrs. Hamlyn ein.

»So ein Mumpitz ist mir noch nicht vorgekommen. Ich habe dem Kapitän davon Mitteilung gemacht. Er war ganz aufgebracht. Er möchte nicht, daß dieses Gerücht sich verbreitet. Er befürchtet, unter den Passagieren könnte eine Panik ausbrechen.«

»Ich werde mich in Grabesschweigen hüllen.«

{34}Der Arzt sah sie scharf an.

»Sie glauben doch wohl nicht, daß an solchem Unsinn etwas Wahres sein könnte?« fragte er.

»Natürlich nicht.« Sie sah auf das Meer, das blau, ölig und unermeßlich dalag.

»Ich habe lange im Osten gelebt. Es geschehen dort merkwürdige Dinge«, sagte sie dann.

»Die Sache beginnt mir an den Nerven zu zehren«, erwiderte der Arzt.

In ihrer Nähe spielten zwei kleine japanische Gentlemen mit Wurfringen. Sie sahen in ihren Tennishemden, weißen Hosen und Leinenschuhen sehr elegant und europäisch aus und riefen sich sogar die Punkte auf englisch zu, und doch fühlte Mrs. Hamlyn in diesem Augenblick ihnen gegenüber ein leises Unbehagen, weil ihnen die Verkleidung so leichtzufallen schien. Auch Mrs. Hamlyn war mit ihren Nerven am Ende.

Und bald darauf, niemand wußte, wie, verbreitete sich auf dem Schiff das Gerücht, Mr. Gallagher sei verhext worden. Während die Damen auf Deck saßen und emsig an ihren Kostümen nähten, die sie auf dem Weihnachtsball tragen wollten, sprachen sie leise darüber, und auch die Männer im Rauchsalon redeten von dieser geheimnisvollen Angelegenheit, während sie ihre Cocktails tranken. Manche Passagiere hatten lange im Osten gelebt und holten nun aus der Tiefe ihrer Erinnerung sonderbare und merkwürdige Geschichten hervor. Die Annahme, Gallagher könnte wirklich verhext sein, war natürlich lächerlich. Solche Dinge waren unmöglich. Und doch führte der eine diese, der andere jene Tatsache an, die niemand erklären konnte. Der Arzt mußte {35}bekennen, er könne keine natürliche Ursache für Gallaghers Zustand angeben. Er hatte zwar eine physiologische Erklärung zur Hand, aber warum diese schrecklichen Magenkrämpfe so plötzlich aufgetreten waren, konnte er nicht sagen. Da er sich der Kritik ausgesetzt fühlte, versuchte er, sich zu verteidigen.

»Es ist dies ein Fall, wie er sonst vielleicht in der Praxis nie vorkommt«, sagte er. »Es ist mein persönliches Pech.«

Er stand in Funkverbindung mit anderen Schiffen und erhielt von ihnen Behandlungsanweisungen.

»Ich habe alles versucht, was sie mir vorgeschlagen haben«, sagte er ärgerlich. »Der japanische Schiffsarzt empfahl mir Adrenalin. Aber woher soll ich mitten auf dem Indischen Ozean Adrenalin bekommen?«

Das Schiff fuhr durch eine leere Wasserwüste und erhielt doch von allen Seiten unsichtbare Botschaften. Auf die Passagiere machte das einen großen Eindruck. Das Schiff war fast allein auf dem ungeheuren Meer und schien doch der Mittelpunkt der Welt zu sein. Im Lazarett rang der Kranke, von heftigen Anfällen geschüttelt, um sein Leben.

Auf einmal merkte man, daß das Schiff einen anderen Kurs genommen hatte. Man hörte, der Kapitän habe sich entschlossen, Aden anzulaufen. Gallagher sollte dort an Land und in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er die Pflege erhalten konnte, die an Bord nicht möglich war. Der Erste Ingenieur bekam die Anweisung, die Fahrt des Schiffes zu beschleunigen. Das Schiff war schon ein alter Kasten und ächzte unter der Anstrengung. Die Passagiere hatten sich an den gleichmäßigen Gang der Maschinen gewöhnt, und das stärkere Zittern des Schiffes war eine neue Empfindung, die {36}sie nervös machte. Sie empfanden etwas, was sie vorher nicht gespürt hatten. Das mochte nicht allen bewußt sein, aber jeder fühlte doch, daß es auch ihn persönlich betraf. Noch immer war kein Fahrzeug auf dem weiten Meer zu sehen; es war, als führen sie durch eine leere Welt. Allmählich wurde das Unbehagen, das alle fühlten und das niemand hatte zugeben wollen, so stark, daß sie es nicht mehr verbergen konnten. Die Passagiere wurden reizbar, sie stritten sich um Kleinigkeiten, die sonst niemanden aus der Ruhe gebracht hätten. Mr. Jephson ließ weiter seine abgedroschenen Witze vom Stapel, aber niemand lachte mehr darüber. Die Linsells hatten eine Auseinandersetzung; spät am Abend hörte man, wie Mrs. Linsell bei einem Spaziergang an Deck ihrem Mann bittere Vorwürfe machte. Im Rauchsalon kam es eines Abends beim Bridge zu einer heftigen Szene. Der Streit wurde zwar bald beigelegt, aber die Versöhnung hatte einen allgemeinen Alkoholrausch zur Folge. Die Passagiere erwähnten Mr. Gallagher kaum, und doch war er in ihren Gedanken stets gegenwärtig. Sie studierten die Route, die das Schiff fuhr. Der Arzt sagte jetzt, Mr. Gallagher habe nur noch drei, vier Tage zu leben. Alle erörterten unruhig, wie schnell das Schiff wohl Aden erreichen könnte. Wie es dem Patienten nach der Landung ergehen würde, das bekümmerte sie nicht, sie wünschten nur, daß er nicht an Bord stürbe.

Mrs. Hamlyn besuchte Gallagher jeden Tag. Mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der man, nach tropischem Regen im Frühling, das Grün wachsen zu sehen glaubt, verfiel Gallagher vor ihren Augen. Die Haut hing ihm schon lose an den Knochen. Das Doppelkinn sah aus wie die runzligen Fleischlappen am Hals eines Truthahns. Seine Wangen {37}waren eingefallen. Man sah jetzt erst, wie mächtig sein Körper war; unter der Decke erschien sein Knochengerüst wie das Skelett eines urweltlichen Riesen. Die meiste Zeit lag er mit geschlossenen Augen da, vom Morphium im Dämmerschlaf gehalten, aber dabei von einem unaufhörlichen Schluckauf geschüttelt, und wenn er einmal die Augen öffnete, waren sie unnatürlich groß. Aus der Tiefe seiner knochigen Augenhöhlen schauten sie einen trübe, verdutzt und verstört an. Aber wenn er aus seinem Dämmerzustand erwachte und Mrs. Hamlyn erkannte, zwang er sich zu einem galanten Lächeln.

»Wie geht es Ihnen, Mr. Gallagher?« sagte sie.

»Geht so, geht so. Wenn wir aus dieser verdammten Hitze heraus sind, ist alles wieder gut. Gott, wie sehne ich mich danach, in den Atlantischen Ozean zu tauchen und weit hinauszuschwimmen. Ich möchte fühlen, wie das kalte graue Meer von Galway mir gegen die Brust schlägt.«

Dann schüttelte ihn der Schluckauf vom Scheitel bis zur Sohle. Mr. Pryce und der Steward wechselten sich mit seiner Pflege ab. Das Gesicht des kleinen Londoners hatte die unbekümmerte Fröhlichkeit verloren, es hatte einen verdrossenen Zug.

»Gestern hat mich der Kapitän kommen lassen«, erzählte er Mrs. Hamlyn, »und mir schön die Leviten gelesen.«

»Warum?«

»Er sagte, es müsse jetzt endlich Schluß sein mit diesem Zauberkram. Die Passagiere seien davon angesteckt. Ich solle meinen Mund halten oder ich würde es mit ihm zu tun bekommen.«

»Das ganze Schiff weiß davon.«

{38}»Ja, ja, aber meinen Sie, ich sei der einzige, der das sagt? Alle Matrosen und Chinesen wissen, was mit ihm los ist. Sie wissen alle, daß es keine natürliche Krankheit ist.«

Mrs. Hamlyn schwieg. Außer den Weißen zweifelte niemand daran, daß die Frau, die Gallagher im fernen Selatan zurückgelassen hatte, ihn mit ihrer Zauberei tötete. Sie wußte das von den Amahs einiger Passagiere. Alle waren überzeugt, seine Seele würde sich vom Körper trennen, sobald die kahlen Felsen Arabiens aus dem Meer tauchten.

»Der Kapitän will mich für den Rest der Reise in meine Kabine sperren, wenn ich, wie er sich ausdrückte, Hokuspokus mache«, sagte Pryce und legte dabei sein runzeliges Gesicht in Falten.

»Was für ein Hokuspokus soll das sein?«

Er sah sie für einen Moment grimmig an, als wäre auch sie das Ziel seiner Wut, die er für den Kapitän empfand.

»Der Doktor hat alles ausprobiert, er hat durch die ganze verdammte Gegend gefunkt, und was hat es genutzt? Sagen Sie’s mir. Er sieht doch, daß der Mann stirbt. Es gibt nur noch eine Möglichkeit, ihn zu retten.«

»Was meinen Sie damit?«

»Zauberei bringt ihn um, und nur Zauberei kann ihn retten. Sagen Sie nicht, das sei nicht möglich. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen.« Er sprach plötzlich mit schriller Stimme und in gereiztem Ton. »Ich habe gesehen, wie man einen Mann sozusagen aus dem Rachen des Todes zog. Man brachte einen Pawang zu ihm, einen Zauberer, wie wir sagen. Der machte so ’n bißchen Simsalabim, und der Mann war gesund. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, versichere ich Ihnen.«

{39}Mrs. Hamlyn sagte nichts dazu. Pryce sah sie forschend an.

»Einer der ostindischen Matrosen an Bord ist so was Ähnliches wie ein Pawang. Er will es auch versuchen. Nur muß er ein lebendes Tier haben. Ein Hahn würde genügen.«

»Was will er denn mit dem lebenden Tier machen?« fragte Mrs. Hamlyn stirnrunzelnd.

Der kleine Londoner wurde sofort argwöhnisch.

»Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf – Sie wissen von nichts. Aber ich werd Ihnen was sagen: Ich werde nichts unversucht lassen, um meinen Chef zu retten. Und wenn der Kapitän davon hört und mich in meine Kabine sperren läßt, soll er das tun.«

In diesem Augenblick kam Mrs. Linsell hinzu, und Mr. Pryce verabschiedete sich mit seiner sonderbaren Verbeugung, die mehr einem Nicken glich. Mrs. Linsell bat Mrs. Hamlyn, ihr bei der Anprobe des Kleides zu helfen, das sie sich selbst für den Kostümball zurechtgeschneidert hatte. Auf dem Weg zur Kabine sprach sie besorgt von der Möglichkeit, Gallagher könnte gerade am Weihnachtstag sterben. Dann müßte der Ball leider ausfallen. Sie habe dem Arzt gesagt, sie würde nie wieder ein Wort mit ihm reden, falls Gallagher vorher sterbe, und er habe ihr hoch und heilig versprochen, er würde ihn auf jeden Fall über Weihnachten am Leben halten.

»Das wäre ja auch für ihn schöner«, meinte Mrs. Linsell.

»Für wen?« fragte Mrs. Hamlyn.

»Für den armen Mr. Gallagher. Niemand stirbt ja gern an Weihnachten, nicht wahr?«

»Das weiß ich wirklich nicht«, sagte Mrs. Hamlyn.

{40}In der Nacht erwachte sie, nachdem sie ein wenig geschlafen hatte, mit Tränen in den Augen. Sie war beunruhigt, weil sie im Schlaf weinte. Die Schwäche des Fleisches schien sie überwältigt zu haben, ihr Wille war gebrochen, und sie war wehrlos gegen ihren Kummer. Sie dachte wieder über die Einzelheiten der Katastrophe nach, die einen so tiefen Eindruck in ihr hinterlassen hatte. Sie ging noch einmal die Gespräche, die sie mit ihrem Mann geführt hatte, durch und dachte, hätte ich doch dies gesagt und jenes lieber nicht. Sie wünschte von Herzen, von der Verirrung ihres Mannes nichts erfahren zu haben, es wäre viel bequemer gewesen, und sie fragte sich, ob sie nicht klüger gehandelt hätte, wenn sie ihren Stolz beiseite gestellt und die Augen vor der unwillkommenen Wahrheit verschlossen hätte. Sie war eine Frau von Welt und wußte zu gut, wieviel mehr sie durch die Trennung von ihrem Mann verlor als nur seine Liebe. Sie verlor ihre sichere gesellschaftliche Stellung, die reichlichen Geldmittel und den Rückhalt des sozialen Umfelds. Sie kannte viele geschiedene Frauen, die in zweideutiger Stellung von kleinen Einkommen lebten, und wußte, wie schnell deren Freunde ihrer überdrüssig wurden. Sie stand jetzt ganz allein. Sie war so allein wie das Schiff, das sich schnaubend einen Weg durch ein menschenleeres Meer bahnte, so allein wie der verlassene Mann, der sterbend im Lazarett des Schiffes lag. Mrs. Hamlyn wußte, daß sie diesen Gedanken jetzt nicht mehr entrinnen und so leicht nicht wieder einschlafen würde. Es war sehr heiß in der Kajüte. Sie sah auf die Uhr. Es war zwischen vier und halb fünf. Noch zwei furchtbare Stunden bis Tagesanbruch!

Sie schlüpfte in einen Kimono und ging an Deck. Die {41}Nacht war finster. Obgleich der Himmel nicht bewölkt war, funkelten keine Sterne. Keuchend und zitternd stampfte das Schiff unter Volldampf durch die Dunkelheit. Die Stille war unheimlich. Es war so pechschwarz, daß sie die Hand vor den Augen nicht sehen konnte. Sie kam ans Ende des Promenadendecks und lehnte sich an die Reling. Plötzlich fuhr sie auf. Etwas hatte ihre Aufmerksamkeit erregt. Denn auf dem Zwischendeck sah sie einen Feuerschein, und vorsichtig beugte sie sich vor. Sie sah nur das Glühen, weil die nackten Rücken der am Boden hockenden Männer die Flammen verdeckten. Am Rande des Kreises erkannte sie undeutlich eine untersetzte Gestalt im Schlafanzug. Dies war ein Europäer, die anderen waren Malaien. Es mußte Pryce sein, und sie vermutete sofort, daß dort so etwas wie eine Teufelsbeschwörung im Gange war. Wenn sie angestrengt lauschte, konnte sie eine leise Stimme hören, die geheimnisvolle Formeln murmelte. Sie fing an zu zittern. Obwohl die Männer offenbar zu sehr mit ihrem Unternehmen beschäftigt waren, um daran zu denken, jemand könnte sie beobachten, wagte sie es nicht, sich zu bewegen. Plötzlich erklang das Krähen eines Hahnes. Es durchdrang die Stille der Nacht, als risse man ein Stück Seide heftig entzwei. Mrs. Hamlyn hätte beinahe aufgeschrien. Mr. Pryce brachte den seltsamen Göttern des Ostens ein Opfer dar und versuchte dadurch, das Leben seines Chefs zu retten. Leise und unaufhörlich murmelte die fremde Stimme, dann entstand in dem dunklen Kreis eine Bewegung. Es geschah etwas, sie wußte aber nicht, was. Erschreckt und zornig machte der Hahn gluck-gluck, und dann kam ein sonderbarer, unbeschreiblicher Laut. Der Zauberer durchschnitt dem Hahn die Kehle. Darauf wurde {42}es still. Anscheinend gingen verschiedene Zeremonien vor sich, die sie nicht verfolgen konnte. Nach einer Weile sah es so aus, als ob jemand das Feuer ausstampfte. Die Gestalten, die sie nur undeutlich hatte sehen können, verschwanden im Dunkel, und wieder war alles still. Nur das regelmäßige Dröhnen der Maschinen war noch zu hören.

Mrs. Hamlyn blieb, seltsam berührt, noch eine Weile stehen. Dann ging sie langsam über das Deck. Sie fand einen Liegestuhl und ließ sich darauf nieder. Sie zitterte noch immer. Sie konnte nur ahnen, was geschehen war. Schließlich wurde es langsam hell. Es war noch nicht Tag, aber es war auch nicht mehr Nacht. Gegen den dunklen Himmel konnte sie nun die Reling des Schiffes sehen. Dann bemerkte sie, daß jemand auf sie zukam. Es war ein Mann im Pyjama.

»Wer ist da?« rief sie nervös.

»Nur der Doktor«, antwortete eine freundliche Stimme.

»Was tun denn Sie hier um diese Zeit?«

»Ich war bei Gallagher.« Er setzte sich neben sie und zündete sich eine Zigarette an. »Ich habe ihm eine gute, starke Spritze gegeben. Er ist jetzt ruhig.«

»War es so schlimm mit ihm?«

»Ich dachte, das Ende sei nahe. Ich beobachtete ihn, und plötzlich setzte er sich auf und begann malaiisch zu reden. Ich konnte natürlich nichts verstehen. Besonders ein Wort wiederholte er immer wieder.«

»Vielleicht war es ein Name, ein Frauenname.«

»Er wollte aus dem Bett steigen. Er hatte selbst jetzt noch eine verteufelte Kraft in sich. Ich mußte mich sehr anstrengen, ihn zurückzuhalten. Ich fürchtete, er würde über Bord springen. Er schien zu glauben, jemand rufe ihn.«

{43}»Wann war das?« fragte Mrs. Hamlyn leise.

»Zwischen vier und halb fünf. Warum?«

»Oh, nichts.«

Es schauderte sie.

Später am Tag, als das Leben auf dem Schiff wieder normal verlief, kam Mrs. Hamlyn auf Deck an Pryce vorüber, aber er grüßte nur kurz, wandte dann seine Augen schnell ab und ging weiter. Er sah müde und überanstrengt aus. Mrs. Hamlyn dachte wieder an die dicke Frau mit den goldenen Ohrringen unter dem schwarzen Haar, die auf der Treppe des verlassenen Bungalows saß und auf die leere Straße sah.

Es war schrecklich heiß. Sie wußte jetzt, warum die Nacht so dunkel gewesen war. Der Himmel war nicht mehr blau, sondern gleichmäßig mit einem aschfahlen Weiß überzogen. Die Hitze lag in den oberen Luftschichten wie ein Leichentuch ausgebreitet. Die Fläche war zu ebenmäßig, als daß man hätte an Wolken denken können. Es ging kein Windhauch. Das Meer, genauso fahl wie der Himmel, war glatt und glänzend wie die Flüssigkeit in einem Färberbottich. Die Passagiere hatten zu nichts Lust. Wenn sie an Deck spazierengingen, keuchten sie. Bei jeder Bewegung traten ihnen Schweißtropfen auf die Stirn. Man unterhielt sich nur leise. Eine unheimliche, unruhige Stimmung lag über dem ganzen Schiff. Niemand konnte mehr fröhlich lachen. Sie verspürten Groll im Herzen; sie selbst waren lebendig und gesund, und es reizte sie, daß ganz in ihrer Nähe ein Mensch im Sterben lag und sie dadurch (denn es ging sie eigentlich nichts an) auf sonderbare Weise in Mitleidenschaft zog. Im Rauchzimmer gab ein Pflanzer bei eisgekühltem Gin in brutaler {44}Art den Gefühlen Ausdruck, die alle hegten, die aber bis jetzt niemand geäußert hatte.

»Wenn er schon abkratzen muß«, sagte er, »soll er schnell machen; es verdirbt einem die ganze Stimmung.«

Der Tag wollte nicht zu Ende gehen. Mrs. Hamlyn war froh, als es Zeit zum Abendessen war. So weit hatte man den Tag wenigstens hinter sich gebracht. Sie saß am Tisch des Arztes.

»Wann kommen wir nach Aden?« fragte sie.

»Morgen früh. Wie der Kapitän sagte, sollten wir zwischen fünf und sechs Uhr morgens Land sichten.«

Sie sah ihn scharf an. Er hielt ihrem Blick nur kurz stand, senkte dann die Lider und wurde rot. Er dachte daran, daß die Frau – die Frau, die auf der Treppe des Bungalows saß – gesagt hatte, Gallagher werde nie mehr Land sehen. Mrs. Hamlyn fragte sich, ob nun auch er, der skeptische, nüchterne junge Arzt, von diesem Aberglauben angesteckt worden war. Er zog die Brauen zusammen, als wolle er seine Schwäche überwinden, und sah sie dann wieder an.

»Ich werde es nicht bedauern, wenn ich meinen Patienten dem Krankenhaus übergebe, das kann ich Ihnen sagen.«

Der nächste Tag war der vierundzwanzigste Dezember. Als Mrs. Hamlyn aus unruhigem Schlaf erwachte, dämmerte der Morgen. Sie blickte aus dem Lukenfenster und sah, daß der Himmel klar und silbrig hell war. Während der Nacht war der Dunst verflogen. Mit leichterem Herzen ging sie an Deck. Sie eilte so weit nach vorn, wie es nur möglich war. Ein später Stern funkelte noch schwach am Horizont. Das Meer schimmerte, als streiche eine Brise, die sich noch nicht aufraffen konnte, mit spielenden Fingern über die {45}Fläche. Das Licht war ungemein fein und zart wie ein knospender Wald im Frühling und kristallrein, daß man das Plätschern eines Bergbaches zu hören glaubte. Sie wandte sich der im Osten rosig aufgehenden Sonne zu. Da sah sie den Arzt auf sich zukommen. Er trug seine Uniform. Er war die ganze Nacht nicht im Bett gewesen. Er ging mit gebeugten Schultern wie ein Mensch, der zum Umfallen müde ist. Sie wußte sofort, daß Gallagher gestorben war. Als er näher kam, sah sie, daß er weinte. Er war so jung und hilflos, daß er ihr von Herzen leid tat. Sie ergriff seine Hand.

»Sie Armer!« sagte sie. »Sie sind vollständig erschöpft.«

»Ich habe alles getan, was ich konnte«, erwiderte er. »Ich hätte ihn so gern gerettet.«

Seine Stimme zitterte. Er konnte jeden Augenblick die Beherrschung verlieren.

»Wann ist er gestorben?«

»Vor einigen Minuten.«

Mrs. Hamlyn seufzte nur. Sie fand keine Worte. Ihr Blick wanderte über das ruhige, friedliche, ewige Meer. Es schien grenzenlos zu sein wie der Kummer der Menschen. Doch plötzlich blieben ihre Augen an etwas haften, das aussah wie eine steil abfallende große Wolke. Aber die Umrisse waren für eine Wolke zu scharf. Sie berührte den Arzt am Arm.

»Was ist das?«

Er sah kurz hin, und sie bemerkte, wie er unter seiner braungebrannten Haut weiß wurde.

»Land.«

Wieder dachte Mrs. Hamlyn an die Malaiin, die still auf der Treppe des Bungalows saß. Wußte sie in diesem Augenblick, was geschehen war?

{46}Sie hielten die Trauerfeier ab, als die Sonne hoch am Himmel stand. Sie waren alle auf dem Zwischendeck versammelt, die Passagiere der ersten und zweiten Klasse, die weißen Stewards und die europäischen Offiziere. Der Missionar hielt den Gottesdienst.

»Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht.«

Pryce sah mit zusammengezogenen Brauen zu Boden. Er hatte die Zähne fest aufeinandergepreßt. Er fühlte nur Zorn im Herzen. Der Arzt und der Konsul standen nebeneinander. Der Konsul mit der Miene offiziellen Bedauerns; der Arzt jedoch, jetzt glattrasiert, sah in seiner gutsitzenden, mit goldenen Tressen besetzten Uniform bleich und mitgenommen aus. Von ihm wanderten Mrs. Hamlyns Augen zu Mrs. Linsell. Sie stand dicht neben ihrem Mann und weinte; er hatte sie zärtlich an der Hand gefaßt. Mrs. Hamlyn wußte nicht, warum dieser Anblick sie so seltsam berührte. In diesem Augenblick der Trauer, in dem ihre Nerven versagten, suchte die kleine Frau instinktiv den Schutz ihres Mannes. Da fühlte Mrs. Hamlyn einen Schauer durch ihren Körper gehen; sie heftete ihre Augen auf die Ritzen des Deckbodens, denn sie wollte nicht sehen, was jetzt vor sich ging. Der Missionar hörte auf zu sprechen. Sie hörte verschiedene Bewegungen. Ein Offizier gab einen Befehl. Der Missionar fuhr fort:

{47}»Da es dem Herrn über Leben und Tod in seiner großen Gnade gefallen hat, die Seele unseres lieben verstorbenen Bruders zu sich zu nehmen, übergeben wir seinen Leib der Tiefe, damit er in Verwesung übergehe und der Auferstehung des Fleisches entgegenharre, da das Meer seine Toten zurückgibt.«

Mrs. Hamlyn rannen die heißen Tränen die Wangen hinab. Man hörte ein dumpfes Aufklatschen. Die Stimme des Missionars klang weiter.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: