7,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Mehr erfahren.

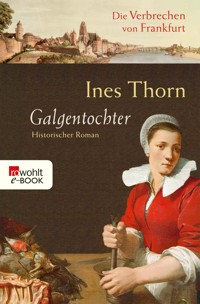

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Verbrechen von Frankfurt

- Sprache: Deutsch

Im Schatten des Galgens lauert das Verderben. Als auf dem Frankfurter Gallusberg die Leiche einer Hure gefunden wird, steht für Richter Blettner sofort fest: Es war Selbstmord. Doch seine junge Frau Hella sieht das anders. Und es dauert nicht lange, da liegt ein zweiter Toter am gleichen Ort: der verschwundene Gewandschneider Voss. Hella und ihre Mutter, die Witwe Gustelies, beschließen, dass es höchste Zeit ist für eine ordentliche Ermittlung. Die Spur führt sie hinauf in die oberste Riege der Frankfurter Zünfte und tief hinab in die dunkelsten Winkel der Reichsstadt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 458

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Ines Thorn

Die Verbrechen von Frankfurt

Galgentochter

Historischer Roman

Frankfurter Grüne Soße

4Eigelb

¼ l saure Sahne

100g Quark

400ml Öl

2 bis 3Esslöffel Zitronensaft

Salz

Pfeffer

1Esslöffel Senf

Kerbel, Petersilie, Kresse, Pimpernelle, Schnittlauch, Dill, Sauerampfer

Die Eigelb mit dem Öl zu einer sämigen Masse verrühren. Mit Sahne, Quark, Zitronensaft und Senf vermischen. Gehackte Kräuter dazugeben.

Zu Brot, Tafelspitz oder gekochten Eiern reichen.

Kapitel 1

Frankfurt, im Jahr 1532

Hella schreckte von ihrem Kissen hoch, sah verstört um sich und schüttelte den Schlaf ab. Durch die Holzläden drang die Morgendämmerung und holte die Gegenstände des Schlafzimmers langsam aus dem Dunkel der Nacht.

Unten wurde laut gegen die Tür gehämmert.

«Heinz! Heinz, wach auf! Da unten ist jemand!»

Richter Heinz Blettner brummte und drehte sich auf die andere Seite des Bettes. Dabei stieß er den silbernen Leuchter vom Nachtkästchen, der krachend zu Boden fiel, doch das störte ihn nicht. Er umklammerte einen Kissenzipfel und schnarchte mit geöffneten Lippen weiter.

Das Klopfen wurde drängender.

«Heinz! Jetzt wach auf, verflixt. Der da draußen drischt uns noch die Tür ein!»

Heinz Blettner rührte sich nicht, versah stattdessen jeden einzelnen Schnarchlaut mit einem kleinen Triller.

Seufzend stand Hella auf, warf sich einen Umhang über ihr Nachtkleid, glitt in die Lederpantoffeln und eilte die Treppe hinunter. Im Vorübergehen sah sie in die Küche, in der das Herdfeuer erloschen und die Wassereimer noch nicht gefüllt waren. Auch sonst lag das Haus ruhig da. Nur das Klopfen durchbrach die Stille des gottfrühen Morgens.

Hella riss die Haustür auf und wich mit einer raschen Kopfbewegung der Faust eines Torwächters aus.

«Was ist los? Was soll der Spektakel?»

«Gelobt sei Jesus Christus, Blettnerin.»

«In Ewigkeit, amen. Also? Was ist?»

Der Torwächter wischte sich den Schweiß von der Stirn, schluckte, holte tief Luft und sagte: «Den Herrn Richter müsst’ ich sprechen.»

«In welcher Angelegenheit?»

«Das kann ich nur ihm mitteilen. Eine Amtsangelegenheit.»

Hella rückte ihren Umhang zurecht und sah den Torwächter streng an. «Ein Toter?»

«Das darf ich nur dem Richter sagen.»

Hella stemmte die Hände in die Hüften. «So? Nur dem Richter, was? Da hämmerst du gegen die Tür, als wolltest du durch das Holz schlagen, reißt alles und jeden aus dem Schlaf, und dann verwehrst du mir noch Auskunft darüber, warum ich zur Dämmerstunde aus dem Bett gestiegen bin? Bist du von Sinnen, Mann?»

Der Torwächter nahm sein Barett ab und knüllte es zwischen den Fingern. «Ihr wisst doch, Blettnerin, was der Rat verordnet hat. Niemand von uns darf Euch Auskunft erteilen. Euer Mann selbst hat dies so gewünscht. Ich verliere meine Stellung, wenn ich Euch sage, was Ihr wissen wollt. Wovon soll ich dann Frau und Kinder ernähren?»

«Ach, Mumpitz!», schnaubte Hella. Sie hätte dem Kerl gern eine geharnischte Antwort gegeben, aber es war, wie er sagte: Der Rat hatte allen Bediensteten Verbot erteilt, mit ihr und ihrer Mutter Gustelies zu sprechen. Und das nur, weil Hella hin und wieder ein wenig in den Akten ihres Mannes geblättert und die darin enthaltenen Criminalia mit ihrer Mutter besprochen hatte. Niemand war dabei zu Schaden gekommen, im Gegenteil. Schon zwei Mal waren es die Hinweise von Hella und Gustelies gewesen, die den Richter auf die Fährte des Taugenichts gebracht hatten. Aber Undank war der Welt Lohn!

Wortlos gab sie den Weg ins Haus frei.

«Wenn du den Richter sprechen willst, so musst du ihn wecken», sagte Hella knapp. «Ich werde derweil in der Küche die Grütze kochen. Die Magd hat nämlich heute frei.»

Der Torwächter sah, wie sie in der Küche verschwand und ungeschickt mit einigen Holzscheiten hantierte. Er lächelte, dann stieg er die Treppe zur Schlafkammer hinauf.

Der Richter war inzwischen wach, hatte sich notdürftig bekleidet und war gerade dabei, sich das Haar zu kämmen, als der Torwächter an die offene Tür klopfte.

«Komm herein», rief Blettner, legte den Kamm auf ein kleines Tischchen und dann den Finger auf den Mund. «Kein Wort, Torwächter. Ich wette, sie lauscht. Hat sie versucht, dich auszufragen?»

Der Torwächter nickte.

«Ha! Wusst’ ich’s doch. Wir gehen in mein Arbeitszimmer, um ganz ungestört zu sein.»

Richter Blettner winkte mit der Hand, schlich dann auf Strümpfen durch den Korridor, der Torwächter hinterdrein, bis zum Arbeitszimmer. Erst als die beiden Männer drin waren, sich auf dem Gang nichts regte und aus der Küche das Prasseln des Herdfeuers zu hören war, fragte der Richter: «Was gibt es?»

«Eine Tote, Herr. Auf dem Galgenberg vor dem Mainzer Tor.»

«Mach dich nicht lächerlich, Torwächter. Ein Toter auf dem Galgenberg! Wo, wenn nicht dort, soll es sonst Tote geben?»

«Ihr versteht nicht, Herr. Der Tote ist eine Frau, liegt unter dem Galgen, und am Balken selbst hängt ein Hund.»

«Ist die Tote eine Jüdin?»

«Nein, Herr, das ist es ja. Eine alte Hure scheint sie zu sein.»

«Hmm!» Der Richter kratzte sich am Kinn. «Was soll der Hund am Galgen? Kennzeichen der Juden ist er. Nur wenn ein Jude gehängt wird, hängt man einen Hund daneben. Merkwürdig.»

«Das sage ich ja. Deshalb bin ich gleich zu Euch gekommen. Allerdings gilt woanders der Hund als Zeichen des größten Ehrverlustes. Mancher Unhold, der seine Ehre verloren hatte, wurde neben einem Hund gehängt.»

«Ja, ja. Woher weißt du von der Toten?»

«Ein Beisasse ist auf dem Weg zur Arbeit am Galgenberg vorbeigekommen, hat die Leiche gefunden und es sogleich am Tor gemeldet. Und ich bin zu Euch gekommen.»

«Woher weißt du, dass es eine Hure ist, die da liegt?»

«Der Beisasse sagt, sie trägt einen gelben Schleier, das Hurenzeichen.»

Der Richter klopfte dem Torwächter auf die Schulter. «Du bist ein braver Kerl, hast alles richtig gemacht. Ich werde es im Rat erwähnen. Komm heute Nachmittag ins Malefizamt, damit der Schreiber deine Aussage, den Fund betreffend, zu Protokoll nehmen kann. Sieh zu, dass du den Beisassen an deiner Seite hast.»

Er seufzte, rieb sich das Kinn, dann fügte er hinzu: «Ach ja, Torwächter, noch was. Sag dem Scharfrichter und dem Stadtmedicus Bescheid. Sie sollen sich hier einfinden. Aber um Gottes willen nicht sogleich. Wenigstens frühstücken will ich in Ruhe.»

Der Torwächter nickte eifrig. «Eure Frau macht schon die Morgengrütze. Die Magd hat heute frei, meinte sie.»

«So, meinte sie das.» Richter Blettner öffnete die Tür und lauschte in den Gang. «War da was? Hast du was gehört?», fragte er.

Der Torwächter nickte. «Das Rascheln einer Maus hörte ich.»

«Oder das Rascheln von Kleidern», überlegte der Richter und seufzte. «Dieses Weib!»

Dann brachte er den Torwächter zur Haustür und ging in die Küche. Die Magd stand am Herd und rührte in einem Kessel. Hella saß wie die Unschuld selbst auf der Küchenbank und wischte mit einem Tuch die Tonbecher trocken. Es roch nach Grütze und heißer Milch, nach Scheuersand und ganz zart nach den Kräutern, die in einem Fensterbeet wuchsen. Der Richter sah sich um, reckte sich noch einmal. Er liebte diese Morgenstunde, in der das Haus noch blitzsauber war, die Töpfe und Pfannen glänzend an einem Gestell hingen, der Küchentisch frisch gescheuert, die Borde voll sauberen Geschirrs und die Vorratskammer wohlgefüllt war.

«Nun?», fragte Hella. «Ist alles in Ordnung? Hast du gut geschlafen?»

Der Richter brummte. «Hast du dem Torwächter nicht erzählt, die Magd hätte heute frei?»

Noch bevor Hella antworten konnte, fiel ihr die Magd ins Wort. «Frei? Ich? Mitten in der Woche? Das ist noch nie vorgekommen, solange die Welt sich dreht!»

«Ja, dann muss ich mich wohl getäuscht haben», erwiderte Hella und bearbeitete den Becher, als wollte sie ihn aufreiben. Dann nahm sie das Buttergefäß und rückte es hin und her.

Der Richter wandte sich an die Magd. «War meine Frau die ganze Zeit in der Küche?»

Hinter seinem Rücken legte Hella einen Finger an die Lippen und schüttelte den Kopf.

«Wie? Da?», fragte die Magd töricht und blickte von einer Ecke in die andere.

«Hier in der Küche.»

Die Magd sah zwischen Hella und dem Richter hin und her, dann sagte sie ein bisschen zögernd: «Nun, fort war sie nicht gerade.»

«Aber so richtig da auch nicht, wie?»

«Eine gute Hausfrau muss immer und überall zugleich sein», fiel Hella der Magd ins Wort.

«Ach was?» Der Richter setzte sich und drohte ihr mit dem Finger.

«Ich habe überhaupt nichts getan», verteidigte sich die junge Frau, senkte dann aber doch den Blick.

Die Magd brachte die Grütze und Honigmilch, und kaum hatten sie das Frühstück hinter sich gebracht, klopften der Stadtmedicus und der Scharfrichter an die Tür.

Der Richter sprang auf. «Ich muss weg. Wartet mit dem Essen nicht auf mich.»

«Willst du nicht deine Amtsrobe anziehen?», fragte Hella. «Schließlich bist du amtlich unterwegs.»

«Du hast also doch gelauscht!», stellte der Richter fest und zog die Stirn in Falten. Aber dann ging er zu ihr, küsste sie herzhaft und verschwand.

Der Knecht hatte des Richters Pferd schon aus dem Stall geholt und hielt es am Zügel. Blettner wünschte Gott zum Gruße, vermied es aber, dem Scharfrichter die Hand zu geben. Niemand gab dem Henker jemals die Hand, um nicht, wie der Mann selbst, ein Unehrlicher, Ehrloser zu werden. Scharfrichter– Abschaum der Menschheit, so sagte man über diesen Mann und hielt es für ein Unglück, von ihm angerührt oder betrachtet zu werden. Selbst die Verbrecher, die zum Tode verurteilt waren, wollten lieber mit dem Schwert gerichtet werden, um nicht von der Henkershand berührt zu werden. Er wohnte natürlich vor den Toren der Stadt. Dort, wo die anderen Unehrlichen, die Abdecker, Schinder, Stöcker, Huren, Abortkehrer, Wahrsager, Gaukler, Musikanten und Schlitzohren hausten. Aber selbst in der Vorstadt wollte niemand mit dem Henker zu tun haben. Mindestens drei Generationen brauchte es, damit die Nachkommen eines Scharfrichters Zulassung in einer Frankfurter Zunft erhielten. Richter Blettner sah zu, dass sein Pferd zwischen dem Henker und ihm stand.

«Wir müssen zum Galgenberg. Eine Tote liegt dort», sagte er.

Der Scharfrichter verzog den Mund, erwiderte aber nichts. Dann ritten die drei Männer durch die morgendlich belebten Gassen der Stadt. Sie wichen einem Karren mit Kohlköpfen aus, der von einem Bauern zum Markt gezogen wurde, trieben mit der Peitsche die umherlaufenden Schweine aus dem Weg, wurden von links und rechts gegrüßt, kamen am Brunnen vorbei, an dem die Mägde schwatzten, machten einer Wäscherin mit einem riesigen Korb Platz und waren endlich am Mainzer Tor angelangt. Der Galgenberg, die Hinrichtungsstätte der Stadt Frankfurt, lag kurz hinter dem Tor. Schon von weitem sah man den Galgen aufragen. Jetzt kreisten Raben darüber.

«Dieses Viehzeug ist immer schon vor der Stadtmacht da», brummte der Richter.

Der Scharfrichter lachte. «Sie sind dort, wo ich bin.»

Als sie den Berg erreicht hatten, stiegen sie von den Pferden. Der Scharfrichter holte einen großen Messingschlüssel hervor und öffnete das Törchen in der Mauer, die die Hinrichtungsstätte umgab, aber gerade kniehoch war.

Richter Blettner trat zu der Toten. Sie lag am Fuße des Galgens, den Kopf im Schatten des Querbalkens. Das Gesicht war wie im Krampf verzerrt, die Glieder seitlich ausgebreitet, als sei sie bereit, auf das Rad geflochten zu werden.

«Hm, sieht wirklich wie eine Hure aus, die ihre besten Tage lange hinter sich hat. Medicus, sagt mir, woran das Weib gestorben ist», befahl der Richter.

Der Stadtmedicus kniete sich neben die Tote, betrachtete ihre Haut, roch an ihrem Mund, drehte den Körper, zog das Hemd hoch, fuhr mit der Hand über Bauch und Rücken, sah in die Nase, in die Ohren, wühlte im Haar, zog die Lider von den Augen.

«Kein Zeichen von Gewaltanwendung, kein sonderbarer Geruch, keine Knochenbrüche, Einblutungen oder sonstige Merkwürdigkeiten. Die Leichenstarre ist schon weg, also ist die Frau seit über zwei Tagen tot.»

«Hmm», brummte der Richter, kratzte sich am Kinn und wandte sich an den Scharfrichter.

«Ist dir etwas aufgefallen?»

Der Scharfrichter schüttelte den Kopf. «Sie ist keine von unseren Huren. Eine Auswärtige muss sie sein. Eine Wanderhure vielleicht. Reichlich bräunliche Flecke hat sie allerdings. Und ihr Haar ist im Nacken nass. Auch die Säume des Kleides sind noch feucht.»

«Das kann vom Morgentau kommen. Aber was meinst du mit bräunlichen Flecken?», fragte der Richter, trat näher an die Tote heran und wies mit dem Finger auf ihr Gesicht. «Da? Die Flecken um Mund und Nase meinst du?»

Der Scharfrichter nickte.

«Medicus, was sagt Ihr dazu?», wollte der Richter wissen.

Der Stadtmedicus zuckte die Achseln. «Nun, welche Hure hat keine Flecke? Wer weiß schon, wo sich diese Weiber so herumtreiben und welches Viehzeug sie mit sich tragen? Vielleicht sind das Wanzenbisse.»

Der Richter zog die Stirn in Falten, wich zehn Schritte zurück, betrachtete zuerst kopfschüttelnd den Arzt, dann die Umgebung. «Das Gras ist ein bisschen heruntergetreten. Das kann die Hübschlerin selbst gewesen sein. Keine Abdrücke von Pferdehufen, keine Karrenspuren. Die Frau könnte sich selbst gerichtet haben. Mit Gift vielleicht.»

«Und der Hund?», fragte der Scharfrichter.

Blettner winkte ab. «Selbstmord ist ein Verbrechen wider Gott, die Kirche und die Menschen. Der Täter ist vor der Welt entehrt. Sie selbst wird den Hund dorthin gehängt haben; weil sie schon wusste, dass sie noch den letzten Rest ihrer Ehre verliert, legt sie Hand an sich.»

«Selbstmord also?», fragte der Scharfrichter. «Dann steht mir der Nachlass der Toten zu.»

«Mach langsam, Henker. Zuerst muss ich die Zeugen befragen. Kriegst die Sachen der Hure noch rechtzeitig zwischen die Finger. Viel wird’s ohnehin nicht sein. Nimm die Leiche einstweilen mit.»

«Soll ich sie in ein Fass stecken und in den Main werfen, wie man es gemeinhin mit Selbstmördern hält, oder hier am Galgen verscharren?», fragte er weiter, stieß mit der Stiefelspitze gegen die Tote und musterte sie, als wollte er schon die Größe des Fasses abschätzen.

«Der Stadtmedicus muss ein Protokoll schreiben. Zeugen sind zu befragen, dann nehme ich schriftlich Stellung. Am Donnerstag werden dem Rat die Criminalia der Stadt vorgelegt. Stimmt der Rat dem von mir vorgeschlagenen Urteil zu, kannst du mit der Leiche verfahren, wie es einem Selbstmörder gebührt. Jetzt aber nimmst du das tote Weib mit und wartest ab. Und am Nachmittag kommst du ins Malefizamt.»

Mit diesen Worten bestieg der Richter sein Pferd, schnalzte mit der Zunge und ritt, begleitet vom Stadtmedicus, zurück nach Frankfurt. Dort begab er sich an seinen Arbeitsplatz im Malefizamt und ließ einen Schreiber rufen.

«Eine Hure ist tot aufgefunden worden. Schreib eine Ladung an die Hübschlerinnen. Sie sollen sich sogleich hier einfinden, damit sie befragt werden können.»

Der Schreiber tat wie geheißen, schickte einen Boten, und kaum, dass der Richter in der Ratsschenke einen Krug Wein geleert hatte, waren die Zeuginnen da. Acht grellgeschminkte Frauen mit dem gelben Schleier der Huren standen im Gang, füllten das Haus mit ihrem Geschnatter und verbreiteten den Geruch billiger Duftwässer, sodass der Richter befürchtete, Kopfschmerzen zu bekommen.

Nacheinander ließ er die Frauen eintreten, doch keine von ihnen wusste etwas über eine Frau, auf welche die Beschreibung des Richters passte. Stattdessen kitzelte ihn eine am Kinn, eine andere leckte sich über die Lippen und schob die Brüste vor, eine Dritte nannte ihn sogar «mein Kleiner», und der Richter hatte alle Mühe, dafür zu sorgen, dass der Schreiber nur die bloßen Aussagen der Frauen ins Protokoll nahm. Die Letzte aber brummte: «Keine Ahnung, warum Ihr uns von der Arbeit holt. Euer Weib war schon da und hat uns ausgefragt.»

Dem Richter blieb der Mund offen stehen. Er scheuchte die Frauen hinaus und wedelte dabei mit den Händen, als wolle er eine Schar Gänse verjagen.

Als die Letzte gegangen war, war er kein bisschen klüger, dafür brummte ihm der Schädel.

Blettner strich sich über seinen Bauch, der sich erst wenig über den Gürtel wölbte, gähnte und streckte sich ausgiebig und tat kund, dass er nun zum Mittagessen und danach in die Ratsschenke gehe. «Ein harter Tag. Ich muss den Fall in aller Ruhe bedenken. Schreiber, sorge dafür, dass der Scharfrichter und der Stadtmedicus die Protokolle zu mir in die Fahrgasse bringen.»

Das Essen stand schon auf dem Tisch, als der Richter nach Hause kam. In einer Schüssel dampfte das Fleisch, das frische Brot duftete, und die Bohnen waren weder zu hart noch verkocht.

Er ließ sich reichlich auftun, aß mit Genuss. Erst als die Magd das Geschirr in den Spülstein stellte, sagte er mit strenger Stimme: «Hella, du warst also bei den Huren.»

Seine Frau blickte ihn gerade an. «Ja, das war ich. Es ist meine Christenpflicht, den Beladenen in schwerer Zeit zur Seite zu stehen.»

«Ah! Wie gut du doch bist. Du kannst dir deine Nächstenliebe wieder für mich aufheben, der Fall ist gelöst. Ich werde heute die Akten schließen und mich, was das Urteil betrifft, für Selbstmord aussprechen.»

Hella fuhr auf.

«Selbstmord? Niemals!»

«So? Und warum nicht?»

«Weil sich eine Selbstmörderin nicht unter den Galgen legt und einen Hund an den Balken hängt, deshalb!»

«Ach, Hella, das habe ich alles schon bedacht. Mein Gott, wer kann schon in das Innere eines anderen Menschen blicken? Vielleicht hat sich die Hure vor sich selbst als ehrlos bekannt, damit Gott ein Einsehen hat und ihr ein paar Jahrzehnte Fegefeuer erspart. Seit es die lutherische Lehre gibt, weiß doch niemand mehr so genau, wie Gott uns gern hätte.»

Er stand auf, gähnte: «Ich werde mich ein Weilchen hinlegen, weil ich nachdenken muss. Sieh zu, dass niemand meine Gedanken stört.»

«Trotzdem: Es war kein Selbstmord», beharrte Hella, doch der Richter war schon auf dem Weg ins Schlafzimmer.

Wenig später drang sein Schnarchen bis hinunter ins Untergeschoss. Als der Schreiber die versiegelten Protokolle des Scharfrichters und des Stadtmedicus brachte, wusste Hella vor Verlegenheit nicht, wie sie die Schnarchtöne aus der oberen Kammer erklären sollte. Der Schreiber aber hörte höflich darüber hinweg.

Wenig später erwachte der Richter, nahm die Protokolle von Hella in Empfang, prüfte die Siegel, drohte seiner Frau vorsorglich noch einmal mit dem Finger und schloss sich in seinem Arbeitszimmer ein. Die Glocke der Kirche hatte kaum die nächste Viertelstunde geschlagen, als er im Umhang herunterkam: «Ich habe noch zu tun», teilte er mit und rieb sich die Hände. «Zum Abendessen bin ich wieder zurück.»

Hella nickte brav, ließ sich küssen und wartete am Fenster, bis ihr Mann um die nächste Ecke verschwunden war. Dann ging sie ins Schlafzimmer, wühlte in ihren Unterkleidern, bis sie den nagelneu glänzenden Schlüssel gefunden hatte, und schlich in des Richters Arbeitszimmer. Die Protokolle lagen allesamt auf dem Schreibtisch. Hella nahm Platz, las, was die Zeugen gesagt und der Scharfrichter erklärt hatte. «Keine Auffälligkeiten in der Umgebung. Kein Anzeichen von Gewalt. Selbstmord wahrscheinlich. Erbitte Freigabe der Leiche und ihres Nachlasses», hatte der Henker geschrieben. Auch der Stadtmedicus war der Ansicht, dass es keine Anzeichen von Fremdeinwirkung gegeben hatte. Ja, er verstieg sich sogar zu der Aussage, dass der Hund womöglich deshalb am Galgen hing, weil die Selbstmörderin sich ihrer Tat im Vorfeld zu sehr geschämt hatte.

Hella las jedes Papier zweimal, dann legte sie alles wieder so hin, wie es der Richter hinterlassen hatte, und machte sich auf den Weg zu ihrer Mutter.

Kapitel 2

Das Mädchen hielt den Blick gesenkt. Den ganzen langen Weg sah sie nicht auf. Sie hing an der Hand ihrer Mutter, wurde von ihr vorwärtsgezerrt, manchmal von hinten gestoßen.

«Verstocktes Balg, willst du wohl laufen? Soll ich dir Beine machen, oder was?»

Schon traf sie ein Schlag hinter dem Ohr, dass sie aufheulte. Ihr Arm tat weh, doch die Mutter zerrte weiter daran, zerrte so kräftig, dass das Mädchen stolperte und hinfiel. Sie lag auf dem Boden, ihre Hand hing noch immer am Mutterarm. Da traf sie ein Tritt in die Seite. «Los, steh auf, Hurenkind, verfluchter Bastard. Erheb dich, sonst trete ich dir in den Arsch!»

Das Mädchen rappelte sich hoch. Es hätte gern geweint, verbiss sich aber die Tränen. Ganz starr war sein Gesicht, zugesperrt wie die Türen an den Bürgerhäusern in der Stadt.

Die Mutter fluchte, spuckte aus, zog den Rotz hoch und spuckte noch einmal, dann zerrte sie das Kind weiter.

Als sie das Stadttor erreicht hatten, öffnete die Mutter ihr Mieder so weit, dass die Brüste darin lagen wie Äpfel in der Auslage. Sie griff in die Tasche ihres billigen Kleides, das nach Dingen roch, die das Mädchen nicht benennen konnte, aber kannte, seit es lebte, und schmierte sich eine rote Paste auf die Lippen.

«He, ihr!», rief die Mutter den Torwächtern zu und bleckte die Zähne. «Macht das Brett auf, wenn eine Frau kommt, um in die Stadt auf den Markt zu gehen.»

Sie ließ das Kind los und drängte ihren Körper gegen einen der Torwächter. Der griff in das Mieder und knetete die Brüste der Frau, dass sie quiekte.

«Lass das, du Flegel!», schrie die Frau und kicherte.

Der andere Torwächter griff ihr unter den Rock und grölte: «Du musst Torpfand bezahlen, sonst bleibst du, wo du hingehörst.»

«Torpfand, soso!», lachte die Mutter, strich dem einen über die Schenkel, dem anderen über die Brust. «Was stellt ihr euch da vor, he?»

«Ich wüsst’ schon was», rief der eine, doch der andere hatte sich losgemacht.

«Ach, komm, lass sie durch», sagte er. «Wer weiß, welche Krankheiten sie an sich hat. Besser ist’s, sie nicht anzurühren.»

«Oho!», lachte die Mutter. «Bist du noch unschuldig? Kennst du die Liebe noch nicht? Und hast deshalb Angst, wie?»

Das Mädchen sah, dass der Torwächter rot wurde. Die Mutter kreischte auf: «Eine Jungfrau, ich wusste es doch. Komm zu mir, mein Schöner, komm zu mir in der Nacht, dann reite ich dich zu, dass du die Englein im Himmel singen hörst.»

«Geh weiter, Weib. Mach, dass du hier wegkommst», sagte nun auch der andere, stieß die Mutter von sich, dass sie ins Taumeln geriet. Sie fiel, im Fallen verschob sich der Rock, zeigte die nackten Schenkel, den offenen Schoß.

Das Mädchen senkte den Kopf, hörte die Torwächter grölen, sah sie den Mund aufreißen, die Köpfe nach hinten werfen und sich auf die Schenkel schlagen. Die Mutter rappelte sich hoch und griff nach dem Mädchen.

«Komm!», sagte sie barsch und zog das Kind weiter.

Kaum hatten sie das Tor hinter sich gelassen, drehte sich die Mutter um und drohte den Torwächtern mit der Faust: «Hurensöhne seid ihr!», schrie sie so laut, dass die Leute in der engen Gasse stehenblieben und zu ihr schauten. «Verdammte Hurensöhne!»

«Komm weiter, Mutter», piepste das Kind, senkte wieder den Blick, um der Neugier der Leute zu entgehen.

Eine Frau, die vorüberging, sah auf das kleine Mädchen und sagte: «Armes Ding.»

«Dir werd’ ich von wegen ‹armes Ding›. Mit Lust ist sie gemacht, mit feuchtem Schoß. Ich wette, du, Bürgersfrau, weißt gar nicht, was das ist.»

Ein Handwerker lachte, bevor er rasch weiterging. Zwei Frauen wandten sich kopfschüttelnd ab.

«Komm weiter!», flüsterte das Kind noch einmal, und diesmal tätschelte die Mutter ihm den Kopf.

«Bist die einzig Vernünftige weit und breit.»

Dann warf sie den Kopf in den Nacken und ging hüftenschwingend weiter, das Kind hinter sich herziehend.

Als sie den Markt erreicht hatten, wurde die Mutter fröhlicher. «Weißt du was? Ich kauf dir ein Band für deine Haare. Musst beizeiten lernen, dich hübsch zu machen, nicht wahr?»

Sie trat an den Stand einer Krämerin, wo sie die Bänder betrachtete. Auch das Mädchen staunte. Ein blaues Band, dachte sie. Ein blaues Band hätte ich gern. Das dort, dahinten, neben dem grünen. Das, sonst keines.

Sie zog am Arm der Mutter, deutete mit dem Finger auf das blaue Band.

«Ach, geh mir weg mit dem blauen Zeug. Ein rotes Band sollst du haben. Rot wie Blut, rot wie die Liebe.»

Das Mädchen schwieg. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie wollte doch das blaue Band, nichts sonst. Die Mutter hatte inzwischen nach dem roten Band gegriffen, wollte es gerade hochheben.

«Pfoten weg!», donnerte die Krämerin und drohte mit der Faust. «Ich verkaufe nicht an Kebsweiber. Nimm deine dreckigen Griffel hier weg und scher dich. Vergraulst mir die ganzen Kunden.»

Die Mutter öffnete den Mund, holte tief Luft.

«Nicht, Mutter», bat das Kind, doch niemand hörte es.

«Du dumme Schlampe», höhnte die Mutter. «Glaubst vielleicht, weil du nur für den Deinen die Beine breit machst, bist du was Besseres, he?»

Sie wischte mit der Hand über den Verkaufsstand, dass die Bänder und Spangen, Kämme und Gürtel durcheinanderflogen.

«Scher dich fort, Kebse, ehe ich die Büttel rufe!», keifte die Krämerin zurück.

Die Mutter hatte das Kind losgelassen, stemmte die Arme in die Hüften und spuckte der Krämerin vor die Füße. «Dreck sind deine Waren. Rotz und Unrat. Nie im Leben hätte ich bei dir gekauft. Soll ich mir etwa die Krätze holen bei deinem Zeug?»

Sie wandte sich um, sprach nun zu der Menschenmenge, die sich versammelt hatte. «Eine ehrliche Krämerin will die sein. Ehrlich, entbehrlich. Vom Tuchhändler wird sie sich an die Wand drücken lassen. Auf ihren Stoffballen wird sie es treiben und euch braven Leuten den Samen der Unzucht mitverkaufen. Seht euch die Bänder an! Könnt ihr die Flecken erkennen?»

«Also, das ist doch allerhand! Die Büttel ruf ich. Einsperren sollen sie dich. Mit Ruten ausstreichen, weil du meinen Ruf beschmutzt hast. Büttel! BÜÜÜÜÜÜTTEL!»

Das Mädchen hatte sich eng an die Seite der Verkaufsbude gepresst. Nun sah es, wie sich wahrhaftig die Stadtknechte mit umgehängten Hakenbüchsen näherten.

«Mutter!», rief sie, so laut sie konnte. «Mutter, die Büttel!»

Der Ruf hatte das Keifen der Mutter unterbrochen. Gehetzt sah sie sich um. Dann raffte sie mit beiden Händen die Röcke und hetzte davon, ohne auf das Mädchen zu warten. Ein faules Ei traf sie am Hinterkopf, jemand schleuderte eine Kohlrübe nach ihr.

Das Mädchen rannte, so schnell es konnte, hinter ihr her, doch seine Beine waren zu kurz. Sie konnte der Mutter nicht folgen. Also blieb sie am Rande des Marktes stehen, schöpfte Atem, keuchte. Ihre Seiten schmerzten. Sie spürte die mitleidigen Blicke der Marktbesucher im Rücken. Die brannten heißer als Feuer, versengten ihren zarten Nacken.

Da ging sie schnell zurück zum Stadttor, ging blicklos an den Wächtern vorbei, setzte sich dahinter an den Wegrand und wartete.

Lange saß sie so. So lange, dass der Hunger in ihrem Innern rumorte und der Durst ihre Lippen spröde machte. Die Sonne brannte und machte sie schläfrig. Als die Glocken zur Vesper läuteten und die Fahne, die das Marktrecht verkündete, eingeholt war, schlief das Mädchen ein.

Ein Tritt in die Seite weckte sie auf. Die Mutter stand über ihr und zerrte sie hoch. Das Mädchen roch ihren Atem, der sauer nach Branntwein und faulig nach abgestorbenen Zähnen stank.

«Faul wie die Sünde bist du», schimpfte die Mutter und versetzte ihr einen Schlag auf den Hinterkopf. «Schlafen, den ganzen Tag im Gras liegen und schlafen, als wärst du eine Prinzessin, während ich mir die Haut vom Leib arbeite.»

Sie stieß das Mädchen vorwärts, immer wieder, bis sie das Haus, in dem sie wohnten und das von den anderen das Hurenhaus genannt wurde, erreichten.

Dort stieß die Mutter sie in die Küche. Mit dem Finger zeigte sie auf einen riesigen Berg schmutziges Geschirr. «Spül das. Vorher bekommst du nichts zum Abendbrot.»

Wortlos machte sich das Mädchen an die Arbeit, hörte von drinnen, aus der Gaststube, die sich unter den Kammern der Frauen befand, Gelächter und zotige Scherze.

Als sie das Geschirr gespült hatte, warf die Mutter ihr einen Kanten Brot hin, ein Stück Speck dazu. «Iss und dann scher dich ins Bett. Ich komme gleich hoch und wehe, du schläfst dann nicht.» Dann setzte sie sich auf den Schoß eines Mannes, der gierige Augen hatte.

Hastig schlang die Tochter ihr Essen hinunter, kletterte über eine schmale Stiege hinauf in die Kammer der Mutter und legte sich auf einen Strohsack, der unter dem Fenster lag. Bevor sie die Augen schloss, sah sie wehmütig zur Bettstatt mit den weichen Kissen und Fellen. Doch sie wusste, dass sie dort nicht liegen durfte. Nie! Niemals! Eher sollte der Blitz vom Himmel sie treffen, hatte die Mutter gesagt, als dass sie in das Bett durfte.

Sie versuchte, ganz schnell einzuschlafen. Eine der Frauen hier hatte ihr erzählt, man brauche nur Schäfchen zu zählen, doch das Mädchen konnte nicht zählen. Es lag, presste die Augen fest zusammen, doch schon hörte es die Mutter die Stiege heraufkommen.

Die Tür wurde aufgestoßen, und das Mädchen sah die Mutter hereinkommen und einen Mann hinter sich herzerren. Die Mutter war sichtlich unlustig. Müde, die Augen von tiefen Ringen umrahmt, die rote Paste rings um den Mund verschmiert.

Der Mann torkelte ein wenig, hob an, ein Lied zu singen.

«Pscht!», fauchte ihn die Mutter an. «Das Kind schläft. Sei leise, habe ich dir gesagt, sonst kannst du deine Lust woanders stillen.»

Mit mürrischem Blick ließ sie sich auf das Bett fallen, während der Mann an seinen Beinkleidern hantierte. Als es ihm gelungen war, sich aus dem Stoff zu pellen, kniff er der Mutter ein wenig in die Wange. «Pass auf, mein Hürchen, gleich werden wir uns vergnügen.»

Das Mädchen wollte die Augen zukneifen. Sie hatte diese Dinge schon zu oft gesehen, hatte das Stöhnen gehört, das Keuchen, den Aufschrei zuletzt. Sie kannte den Geruch nach warmer Haut, schalem Bier, Urin und Schweiß. Ganz fest drückte sie ihre Nase in die kratzende Pferdedecke, doch vergeblich.

Als die Mutter zum ersten Mal stöhnte, öffnete sie doch die Augen. Der Mond schien durch das Fenster, welches keine Scheibe hatte, sondern nur im Winter mit in Öl getränktem Stoff verhangen war, um die Kälte abzuhalten. Beim letzten Sturm war der Stoff gerissen und fortgeweht. Seither schien der Mond herein. Das Mädchen blinzelte zum Bett der Mutter hinüber und sah im Licht die weißen, massigen Schenkel links und rechts neben dem Mann aufragen. Der saugte an den Brüsten der Mutter, dann richtete er sich auf, nahm das Ding, welches die Frauen Schwanz nannten, in die Hand und stieß damit in die Mutter. Das Mädchen konnte seinen weißen Hintern auf und ab tanzen sehen, und sie wusste, dass nun das nächste Stöhnen kommen würde.

«Mach, mein Schöner. Mach schneller, du Bock. Komm, gib’s mir!», stöhnte die Mutter, und der weiße Hintern tanzte noch schneller zwischen den weißen Schenkeln. Sie hatte den Kopf in den Nacken geworfen, stierte an die Decke und feuerte den Mann gelangweilt an: «Ja, so ist es gut, du weißt, was eine Frau braucht!»

Und der Mann stierte dumpf nach unten, der Schweiß von seiner Stirn tropfte auf den Bauch der Mutter, während er sich auf ihr abmühte.

Jetzt, dachte das Mädchen, wird er gleich schreien. Als der Mann es tatsächlich tat, seufzte sie auf, zog sich die Decke über den Kopf und war schon bald eingeschlafen.

Kapitel 3

Hella verließ das Haus in der Fahrgasse, blinzelte in die Sonne und reckte sich ein wenig. Der Frühling hatte ein blaues Tuch über die Stadt gespannt und die Sonne in die Mitte gehängt. Ihre Strahlen wärmten nur wenig, doch das war Hella gleich. Endlich, dachte sie, endlich bekommt die Stadt ihre Farben zurück. Schluss mit all dem Grau und Braun und Schwarz. Sie bückte sich nach einem Veilchen und strich zärtlich lächelnd über die Blütenblätter. Durch die Töngesgasse gelangte sie zum Liebfrauenberg und klopfte an die Tür des Pfarrhauses.

Ihre Mutter Gustelies öffnete ihr, die Arme bis zu den Ellbogen nass, ein Messer in der einen, ein Kräuterbund in der anderen Hand.

Hella küsste ihre Mutter auf beide Wangen, dann schlüpfte sie ins Haus und folgte ihr in die Küche.

«Sag nichts», bat Gustelies. «Ich muss überlegen! Die Kräuterfrau hat mir heute zum ersten Mal in diesem Jahr die Kräuter für die Grüne Soße gebracht. Aber es sind nur sechs. Eines fehlt. Hmm. Ich habe Petersilie, Schnittlauch, Sauerampfer, Borretsch, Kresse und Estragon. Was, in Gottes Namen, fehlt hier? Ich komme einfach nicht drauf.»

«Kerbel», erwiderte Hella und ließ sich auf der Küchenbank nieder. Sie nahm einen Becher und goss sich Wasser aus dem Krug ein.

«Kerbel!» Gustelies schlug sich leicht mit der Hand vor die Stirn und verteilte dabei Kräuterschnipsel auf Gesicht und Kleidern. «Kerbel! Natürlich!»

Stolz betrachtete sie ihre Tochter. «Du hast das Talent zum Kochen von mir.»

Hella lachte. «Ich kann gar nicht kochen.»

Gustelies winkte ab. «Du hast es noch nicht versucht, weil ich dir viel zu oft die Mahlzeiten für dich und deinen Mann mitgebe. Aber wenn du musst, dann kannst du. Das steht fest!»

Sie nahm eine Schüssel vom Bord und holte einen Holzlöffel aus einer Lade. «Die Soße muss schön langsam gerührt werden», erklärte sie. «Man nimmt dazu Sahne, ein wenig Öl und ein paar rohe Eigelb. Immer schön rühren, dann wird sie sämig und ist gut für die Körpersäfte. Für die Grüne Soße brauche ich nur die Petersilienblätter. Aus den Stängeln werde ich einen Petersilientrank nach einem Rezept der Hildegard von Bingen bereiten. Der Trank stärkt das Herz, und ich hoffe, Pater Nau weiß meine Bemühungen zu schätzen.»

«Pater Nau und Hildegard von Bingen!» Hella kicherte leise. «Du weißt schon, dass der Pater die Heilige vom Rupertsberg nicht ausstehen kann!»

Gustelies zuckte mit den Achseln.

«Was willst du? Er ist ein Mann! Männer mögen keine klugen Frauen.»

«Ich weiß», erklärte Hella. «Und auf die Hildegard reagieren sie wirklich empfindlich. Ich werde nie vergessen, wie es war, als du den Pater mit den Erscheinungen der Hildegard vertraut machen wolltest. ‹Wenn einer Erscheinungen hat, muss er sich vom Stadtmedicus behandeln lassen. Besonders, wenn ihm der Herrgott selbst erscheint. So weit kommt es noch, dass die Weiber sich daranmachen, Gottes Wort auszulegen. Da könnte man ja gleich ein Orakel aus dem Hühnerdreck lesen›, hat er gewettert.»

«Und ich habe geantwortet, was ich schon deinem Vater– Gott hab ihn selig – zu Lebzeiten zu diesem Thema gesagt habe: Gott, so sagt auch Hildegard, zeigt sich in den Schwachen, nicht in den Starken. Selbst der Papst hatte das damals begriffen, und der große Kreuzzugsprediger und Zisterzienser Bernhard von Clairvaux hat ihm zugestimmt. Beide haben Hildegard als Prophetin bestätigt. Du, da wurde dein Vater plötzlich recht still. Genau wie mein Bruder, Pater Nau.»

«Weshalb du, Mutter, alles, was du durchsetzen willst, der heiligen Hildegard in die Schuhe schiebst. Ich kann mich noch genau erinnern, wie es war, als du damals diesen schön geschnitzten Eichenschrank haben wolltest. ‹Im Schnitzwerk eines Schrankes›, hast du Hildegard angeblich zitiert, ‹offenbaren sich die Aufträge Gottes an den Menschen. Wo sonst als in seinem Heim können diese sich offenbaren?› Du hast den Schrank bekommen, aber ich glaube, Vater hat an dieser Stelle deinen Schwindel durchschaut.»

«Aber natürlich hat er das», gab Gustelies stolz zu und schwenkte den Kochlöffel. «Schließlich bin ich nicht die Witwe eines Dummkopfes. Trotzdem hat mir Hildegard schon manchmal im Leben geholfen. Sie ist eben meine ganz persönliche Schutzheilige. Was soll ich da machen?»

Gustelies riss die Tür zur Vorratskammer auf, um die Eier zu holen, doch Hella unterbrach sie: «Wir haben einen neuen Fall, Mutter. Eine tote Hübschlerin. Mein Heinz denkt, es wäre Selbstmord, aber ich schwöre dir, die Frau hat sich nicht selbst gerichtet. Wir müssen zum Galgenberg.»

Enttäuscht ließ Gustelies die Eier sinken. «Heilige Hildegard! Jetzt gleich?», fragte sie. «Und was wird aus meiner Soße?»

«Die muss warten.»

Gustelies wusch sich seufzend Hände und Arme in einer Schüssel. «Wenn mir bloß die Katze nicht an die Sahne geht!»

«Mord geht vor», erklärte Hella und steckte den Finger in die Sahneschüssel. Sie erhielt von ihrer Mutter einen Klaps dafür.

Gustelies atmete hörbar ein und aus. «Selbstmord unter dem Galgen! Was sind denn das für neue Moden? Hat sich die Frau nicht umbringen können wie jeder andere anständige Mensch auch? Warum ist sie nicht ins Wasser gegangen, frage ich?»

«Siehst du, Mutter, ich finde das auch merkwürdig. Einen Selbstmord unter dem Galgen! Und genau deshalb müssen wir dorthin.»

Gustelies nahm ihren Umhang vom Haken, doch im selben Augenblick kam ihr Bruder, der Pater Nau, zur Tür herein.

«Oh, Grüne Soße! Die Freude meiner späten Tage!»

Er machte runde Augen, begrüßte dann seine Nichte. «Gustelies ist mir ein wahres Glück», beteuerte er. «Ansonsten ist das Leben ein Graus.»

Hella lächelte und küsste den Onkel, einen kleinen Mann, auf die Tonsur. «Ich weiß, Onkel Bernhard. Seit Vater tot ist und Gustelies dir den Haushalt führt, bist du längst nicht mehr so griesgrämig. Das sagen alle.»

Sofort verdüsterte sich Pater Naus Gesicht. «Die Welt ist ein Jammertal. Dabei bleibe ich. Aber das Essen deiner Mutter macht es erträglicher.»

Er segnete die beiden Frauen, dann verschwand er.

«Wahrscheinlich arbeitet er jetzt wieder an seinen theologischen Traktaten, die er mit dem Antoniterbruder Göck dann lautstark bespricht. Na, so nascht er wenigstens nicht von der Sahne.»

Es dauerte noch eine kleine Weile, ehe Gustelies so weit war, das Haus verlassen zu können. Die kleine Frau, an der alles rund war – der Kopf, die Augen, der Mund, der Busen, der Hintern, sogar die Hände – trug einen Henkelkorb über dem Arm, darin ein Kneifchen, ein kleines Messer. «Falls wir unterwegs irgendwo Kerbel für die Grüne Soße sehen.»

Als die beiden Frauen nebeneinander die Straße hinabgingen, hätte wohl niemand geglaubt, dass sie Mutter und Tochter waren. Hella war groß, bald einen halben Kopf größer als Gustelies. Während sich unter ihrer Haube hüftlange Zöpfe von der Farbe des Hafers verbargen, hatte Gustelies rötlich braunes Haar, das mit den Jahren schon dünner und blasser geworden war.

Hella schaute mit großen Augen in die Welt, die sich – je nach Wetter – mal grün, mal grau, mal blau ausnahmen. Gustelies hingegen bedachte alles mit durchdringenden Blicken aus schiefergrauen Augen.

Hellas Mund war schön geschwungen, mit voller Unter- und etwas schmalerer Oberlippe. Gustelies’ Lippen dagegen sah man an, dass diese stets bereit waren, ein Stück Kuchen, einen Batzen Braten oder einen roten Apfel festzuhalten.

Mit langen Beinen schritt Hella die Straße hinab, und Gustelies folgte ihr mit kurzen Schrittchen.

Am Mainzer Tor stand der Wächter, dessen Klopfen Hella am Morgen geweckt hatte.

«Blettnerin, Ihr seid doch nicht etwa unterwegs zum Galgenberg?», fragte er.

Sogleich entrüstete sich Gustelies, stellte sich vor ihre Tochter und hielt dem Torwächter das Kneifchen unter die Nase. «Was sollen wir am Galgenberg? Gibt es dort vielleicht Kerbel für meine Grüne Soße, he? Und hast du schon einmal Grüne Soße essen müssen, in welcher der Kerbel fehlt, wie? Da ist es einer Hausfrau wohl erlaubt, ein wenig nach Kräutern zu schauen, was?»

Der Torwächter wich zurück, weil Gustelies noch immer mit dem Kneifchen vor seinem Gesicht herumfuchtelte.

«Richter Blettner hat gesagt, ich dürfe Euch nicht zum Galgenberg lassen.»

«Richter Blettner, na so was! Auch der Richter will Kerbel in der Grünen Soße, merk dir das, Wächter. Und überhaupt: Der Richter hat mir gar nichts zu verbieten. Habe ich ein Verbrechen begangen, frage ich dich?»

«Nein, gewiss nicht.»

«Na also! Mach den Weg frei und stiehl dem lieben Gott nicht den Tag.»

Energisch schob Gustelies den Mann zur Seite und eilte mit kurzen Schrittchen durch das Tor. Hella war versucht, dem Torwächter die Zunge herauszustrecken, doch im letzten Augenblick konnte sie sich bremsen.

Dann waren sie am Galgenberg. Behände raffte Hella die Röcke und sprang über das Törchen. Gustelies aber stand ratlos davor.

«Du kannst hier auf mich warten», sagte Hella, aber Gustelies schüttelte den Kopf. Dann reichte sie ihrer Tochter den Korb, schürzte ebenfalls die Röcke und kletterte umständlich über das Törchen. Als beide Beine den Boden der Hinrichtungsstätte berührten, atmete sie erleichtert auf.

«Sieh dich jetzt schon um. Eine Frage ist es nämlich, wie der Mörder die Tote über das Törchen gebracht hat», bemerkte Hella überflüssigerweise, denn Gustelies hockte schon am Boden und betrachtete mit Argusaugen das Gras ringsum.

Hella dagegen untersuchte jede einzelne Strebe des Tores. «Hier!», sagte sie und pflückte ein winziges Stückchen von rotem Stoff ab, das sie ordentlich in ihrem Korb verstaute. «Das kann vom Kleid der Hure stammen.»

«Stimmt. Aber das könnte sie auch verloren haben, als sie selbst und lebend über das Törchen gestiegen ist.»

Jetzt betrachteten beiden Frauen aufmerksam den Boden. Gustelies roch an der Erde, während Hella jeden liegenden Grashalm aufrichtete und darunter schaute.

«Es gibt keine Hinweise, dass hier jemand eine Tote entlanggeschleift hat», stellte Hella mutlos fest.

«Würdest du eine Tote hinter dir herschleifen? Das macht niemand. Denk an die Arbeiter unten im Mainhafen. Die laden sich die Säcke auf den Rücken. Also wird der Mörder sich die Tote auch auf den Rücken geladen haben. Oder…» Sie brach ab.

«Was oder?», wollte Hella von ihrer Mutter wissen.

«Oder es ist, wie dein Mann sagt, Selbstmord.»

Hella schüttelte zwar den Kopf und presste die Lippen aufeinander, aber auch sie hatte leise Zweifel bekommen. «Der Hund. Was ist mit dem Hund, he?»

Gustelies zuckte mit den Achseln. «Ein Dummejungenstreich vielleicht, der nicht das Geringste zu bedeuten hat. Lass uns gehen. Ich muss noch Kerbel für die Soße finden.»

Hella war noch immer missmutig, als sie am Abend nach Hause kam. Der Richter war schon da und saß, die Hände auf dem Bauch verschränkt und die Augen fest geschlossen, in der Wohnstube in einem Lehnstuhl. Er hatte die Beine weit von sich gestreckt. Im Kamin knisterten ein paar Holzscheite, auf einem Tischlein standen griffbereit Weinkrug und Becher.

Ein paar Augenblicke lang betrachtete Hella ihren schlafenden Mann. Seine buschigen Brauen, die von derselben Farbe waren wie das Haar, welches bis auf den Kragen hing, und der Bart, der ordentlich gestutzt war. Am Kinn hatte Blettner ein Grübchen, und an der linken Schläfe sah man, wenn man genau hinblickte, eine blaue Ader, die anschwoll, wenn Blettner sich ereiferte. Doch das hatte Hella erst einmal erlebt.

Sachte trat sie neben ihn und streichelte seine Wange. «Lieber, ich bin da. Wir wollen zu Abend essen.»

Der Richter schlug die Augen auf, lächelte, als er seine Frau sah, zog sie zu sich auf den Schoß und streichelte ihr Haar. Hella kuschelte sich an seine breite Brust und ließ sich herzen. Keiner von beiden sprach ein Wort dabei, doch die Blicke, die sie wechselten, waren warm und voller Freundlichkeit. Zwei Jahre waren sie nun schon miteinander verheiratet. Zwei Jahre, von denen Hella befürchtet hatte, sie würden nie vergehen. Es war ihr Vater gewesen, der unterdessen verstorbene Richter Kurzweg, der ihr den Mann ausgesucht und sie verheiratet hatte. Sosehr sie auch gebeten hatte, der Vater war unerbittlich geblieben. «Du heiratest Heinz Blettner, oder du gehst ins Kloster. Du hast die Wahl.»

Hella aber hätte gern noch ein wenig gewartet mit dem Heiraten. Sie wollte die Liebe kennenlernen. Sie wollte so vieles noch kennenlernen. Ihr Vater hatte ihr stets erlaubt, Bücher zu lesen, hatte sie zuerst selbst unterrichtet, hernach in eine Nonnenschule gegeben. Dort erst hatte sie gelernt, dass die Frau weniger wert war als der Mann, dass die Frau, wie der Apostel Paulus sagte, dem Manne untertan sei. Vor allem aber wollte sie Menschen kennenlernen. Auch Männer. Und eben die Liebe. Es gab da einen jungen Mann, der sie verwirrte, wann immer sie ihn sah. Der Sohn eines Kaufmanns war er und wohnte gerade eine Straße weiter. Auch er hatte sie bemerkt, hatte ihr so manches Lächeln geschenkt, einmal sogar eine Blume. Er war schön, dieser Kaufmannssohn, und jung. Heinz Blettner war ein Mann, dessen Aussehen nicht durchschnittlicher hätte sein können. Und er war zehn Jahre älter als sie.

«Ich werde Richter Blettner nicht heiraten. Niemals. Da könnte ich mich gleich lebendig begraben lassen.»

«Aber Kind, Richter Blettner ist ein angesehener Mann!», hatte ihr Vater eingeworfen.

«Ja, und so langweilig wie ein verregneter Nachmittag im November. Würde ich ihn heiraten, so wäre schon bald ein Tag meines Lebens wie der andere. Voll unterträglicher Banalität und Langeweile. Wahrscheinlich würde er mich nicht einmal lesen lassen, sondern in die Küche verbannen, damit ich der Köchin Anweisungen gebe. Ausgehen dürfte ich höchstens in die Kirche, und als Freundinnen hätte ich nur die anderen ehrbaren Richtersgattinnen.»

Ihre Mutter hatte gelacht. «Was findest du an meinen Freundinnen, den ehrbaren Richtersgattinnen, so schlecht?»

«Dass sie deine Freundinnen sind, Mutter. Deine, nicht meine.»

Schließlich war Hella sogar in Tränen ausgebrochen, hatte des Nachts von heimlicher Flucht mit dem Kaufmannssohn geträumt, aber ihr Vater ließ nicht locker. Dann hatte sie eines Tages auf dem Markt erfahren, dass der Kaufmannssohn heiraten würde. Eine Kaufmannstochter selbstverständlich. Reich, verwöhnt und dumm wie die Nacht dunkel. Da war Hellas Eigenwille geschmolzen wie der Schnee im Frühling. Vier Wochen später war sie die Ehefrau von Richter Heinz Blettner geworden.

In den ersten Tagen nach ihrer Verlobung hatte sie sich geweigert, mit ihm zu sprechen, und der Hochzeitsnacht mit Grauen entgegengesehen. Aber als der Richter ihr zur Hochzeit eine in rotes Saffianleder gebundene Ausgabe von Dantes «Göttlicher Komödie» geschenkt und ihr die ganze lange Hochzeitsnacht daraus vorgelesen hatte, war Hella ein wenig friedfertiger geworden. Zuerst wurde ihr seine Gegenwart, wie sie sagte, «erträglich», dann hatte sie begonnen, ihn zu mögen. Ganz allmählich aber hatte sie ihn liebgewonnen. Und heute liebte sie ihn mit einer Mischung aus Schwestern- und Eheliebe.

Sie ertrug die Nächte mit Heinz immer besser, aber das Begehren hatte sich bei ihr bisher noch nicht eingestellt. Wenn Hella ganz ehrlich zu sich war – und das war sie nicht eben häufig–, so musste sie zugeben, dass ihre Kinderlosigkeit womöglich damit zu tun hatte, dass sie den geschlechtlichen Akt immer recht hastig hinter sich zu bringen gedachte. So hastig, dass Heinz Blettner nur sehr wenig Zeit blieb, seinen Samen in ihrem Schoß zu versenken.

«Was hast du gemacht am Nachmittag?», fragte der Richter.

«Oh, ich war bei meiner Mutter. Gemeinsam waren wir vor den Stadttoren, um Kerbel für die Grüne Soße zu suchen.»

«Und ihr habt nicht zufällig in der Nähe des Galgenberges gesucht?», fragte Blettner und drückte seiner Frau einen Kuss auf das Haar.

Hella machte sich ein wenig los. «Was kann ich dafür, dass gerade dort der beste Kerbel wächst? Hättest du deine Leiche in Bornheim gefunden, wären wir aus dem Schneider. So aber denkst du sofort, wir hätten wieder geschnüffelt.»

«Ja! Genau das denke ich. Und? Was habt ihr gefunden?»

Hella seufzte. «Nichts. Nichts außer einem Stofffetzen auf einer Strebe des Törchens.»

«Aha! Und zu welchem Urteil habt ihr euch durchgerungen?»

«Nun, ich glaube noch immer nicht an Selbstmord. Der Hund am Galgen stört mich. So etwas macht keine Selbstmörderin. Aber Mutter meinte auch, dass es sich vielleicht tatsächlich um Selbstmord handeln könnte.»

«Nun, ich werde morgen, am Donnerstag, dem Rat diesen Fall und mein Ergebnis vortragen. Für mich steht fest: Selbstmord. Dann wird der Scharfrichter die Dirne in ein Fass stecken und in den Main werfen. Am Abend ist die ganze Sache vergessen. Ich bin froh, Hella, dass wir diesmal, wenn schon nicht zu einem einhelligen Ergebnis, so doch wenigstens ein wenig mit unseren Urteilen übereinstimmen.»

«Ist das nicht furchtbar?», fragte Hella.

«Dass wir uns einig sind?»

«Nein, dass ein Mensch stirbt und nichts von ihm bleibt. Es ist, als hätte sie nie gelebt, diese Frau. Oder so, als wäre sie schon sehr lange tot.»

Der Richter zog die Stirn in Falten. «Welchen Sinn das Leben hat und ob etwas davon bleibt, wenn man selbst das Zeitliche gesegnet hat, liegt in der eigenen Verantwortung. Du irrst vielleicht, Hella. Es kann gut sein, dass auch die Hure irgendwo jemanden hat, der sie jetzt vermisst.»

«Ja», stimmte Hella zu. «Aber ich kann es mir bei Gott nicht vorstellen.»

Kapitel 4

Das Mädchen war gewachsen, sodass es nicht mehr in das verwaschene Tuch passte. Sie reichte der Mutter schon bis zum Kinn.

Die Mutter kam mit einem alten Kleid von ihr selbst. Einem Kleid, vor dem das Mädchen sich ekelte. Die Mutter hatte es meist getragen, wenn sie mit den Männern in die Kammer ging. Wie oft hatten Männerhände daran gezerrt, den Stoff einfach über die Schenkel geschoben, darauf gekeucht, gestöhnt, gesabbert und gesamt?

«Zieh dich aus», befahl die Mutter. «Nackt will ich dich sehen. Muss schauen, ob bald etwas mit dir anzufangen ist. Ich werde auch nicht jünger.»

Das Mädchen gehorchte und ließ sich begaffen, befühlen.

«Sieh an, bei dir sprießt es ja bald.» Sie lachte keckernd, fingerte an den Brustknospen des Mädchens herum, die seit einiger Zeit zu schwellen begonnen hatten.

Das Mädchen drehte sich weg. Die Mutter lachte nur noch lauter. «Brauchst gar nicht erst anfangen, dich zu schämen. Scham ist ein unnützes Gefühl und macht nicht satt.» Sie nahm das alte Kleid, hielt es an den Körper des Mädchens. «Mal sehen, was wir dir daraus machen.»

«Ich will das Kleid nicht», flüsterte das Mädchen. «Nicht dieses.»

«Nicht dieses», äffte die Mutter es nach. «Welches darf es denn dann sein? Eins aus Brokat vielleicht? Oder wäre der Prinzessin englisches Tuch lieber?»

Mit gesenktem Blick schwieg das Mädchen.

«Ich habe dich etwas gefragt», brüllte die Mutter und rüttelte an den Schultern des Mädchens.

«Nicht dieses Kleid», wiederholte das Kind. «Es stinkt!»

Obwohl die letzten beiden Worte nur ein Hauch waren, hatte die Mutter sie trotzdem gehört.

Sie stemmte die Arme in die Hüften, holte ganz tief Luft, dann begann sie zu schreien, während sie gleichzeitig auf das Mädchen einschlug. «Bastard, verhurter, du sagst mir, dass ich stinke, was? Du? Ich bringe dich um, ich bringe dich um.»

Die Fäuste der Mutter trommelten auf den Kopf des Mädchens. «Ich werde dich Achtung lehren, gottloses Balg!»

Die Fäuste trafen nun die Brüste des Mädchens, das ganz eng die Schultern zusammenzog und das Kinn senkte, so weit sie es vermochte. Die Arme hielt sie schützend über ihren Kopf.

Plötzlich hörte die Mutter auf. «Du sollst die Mutter ehren, steht in der Bibel», sprach sie, und ihre Stimme war ruhig.

Das Mädchen bekam Angst. Wenn die Mutter schrie und schlug, so war das nicht angenehm, aber wohlbekannt. Diese ruhige Stimme aber, dieses merkwürdige kleine Lächeln, welches über das Muttergesicht huschte, machte sie bange.

Jetzt nahm die Mutter das nackte Kind, hielt es mit einem festen Griff im Nacken, schob es aus der Kammer und schleifte es die Stiege hinunter in die Gaststube. Dort saßen die anderen Weiber hinter ihren Bierkrügen, obwohl es noch nicht einmal Frühstück gegeben hatte. Bei einer war das ganze Gesicht rot verschmiert, eine andere hatte rissige Lippen und eine Stimme, die ganz dunkel war. Manche waren noch nicht im Bett gewesen, standen auch jetzt nicht auf, sondern lehnten sich mit verschränkten Armen zurück, gespannt auf das Schauspiel.

«Guck dir einer unsere Kleine an. Ihre Zeit kommt bald. Oh, das wird ein Fest», rief eine gackernd.

Eine andere ließ den Blick am nackten Körper des Mädchens auf und ab wandern. «Lasst sie gehen. Sie ist noch nicht so weit. Und ich hoffe, sie wird es niemals werden. Wäre sie meine, ich würde sie weggeben, damit was Rechtes aus ihr wird.»

Die Mutter schnaubte, widersprach aber nicht. Noch immer hielt sie den Nacken des Mädchens umklammert und zerrte es zu einem gefüllten Eimer, der neben dem Herd stand. Fettaugen schwammen auf der trüben Brühe, einzelne Bröckchen und brauner Schaum. Ein säuerlicher Gestank stieg davon empor, und das Mädchen wusste, dass mit diesem Eimer das ganze Haus gewischt worden war.

Die Mutter packte noch fester zu, trat der Tochter von hinten in die Knie, dass sie einknickte, und drückte ihren Kopf in die Brühe. Ihr Körper zuckte, wand sich, doch die Mutter hielt sie in einer Klammer. Lange, sehr lange. Sie bekam keine Luft, das Wasser brannte ihr in den Augen, drang in den Mund. Sie musste husten, doch unter Wasser ging das nicht. Sie hätte gern geschrien, doch auch das war nicht möglich. So schloss sie endlich die Augen und wartete darauf, dass Gott käme, um sie zu holen.

Doch Gott kam nicht.

Endlich zog die Mutter das Mädchen hoch. Das Mädchen spuckte, schluckte, hustete, war kaum zu Atem gekommen, da drückte die Mutter es wieder in die trübe, stinkende Brühe. Und wieder ließ Gott auf sich warten. Auch beim dritten Mal kam er nicht.

Dann erst ließ die Mutter von ihr ab.

«Jetzt sag mir, wer hier stinkt», forderte sie.

Das Mädchen stand nackt und besudelt unter den Blicken der anderen, sah das trübe Wasser über ihre Brüste rinnen. Sie spürte den sauren und zugleich beißenden Geschmack in ihrem Mund und würgte. Aus ihren Haaren rann das Wasser. Die Nase des Mädchens war ganz voll von diesem Geruch. Der ganze Körper war überzogen von der Jauche. Ihre Seele aber war leer und schwieg still. Hier war sie beinahe ertränkt worden. Und keiner hatte ihr geholfen. Niemand.

«Also: Wer stinkt?»

«Ich bin es, die stinkt», flüsterte das Mädchen. Die Worte quollen in seinem Mund auf, verstopften die Kehle, dass es glaubte zu ersticken.

«So ist es!» Die Mutter stand da, das Mieder nachlässig geschnürt, das lange Haar strähnig, die Augen noch verschmiert vom Rußstift, den sie am Vorabend aufgetragen hatte, die Haut fleckig, der Mund mit den schwarzen Zahnstümpfen halb offen. Nur in den Augen der Mutter erblickte das Mädchen Leben. Die Augen der Mutter sahen voller Befriedigung auf ihre einzige Tochter.

«Bist ein Hurenmädchen und wirst es immer bleiben.» Die Stimme der Mutter war ohne Schärfe, beinahe schon weich, müde und gleichgültig. Sie hob die Hand, wischte sich über das Gesicht, als wolle sie die Müdigkeit fortwischen, dann wandte sie sich um und setzte sich zu den anderen Frauen an den Tisch. Die hatten bisher geschwiegen. Jetzt aber begannen sie zu reden, sprachen belanglos vom Wetter und vermieden es, das nackte Kind anzusehen.

Das Mädchen stand einsam da und fror. Hurenmädchen. Sie wartete auf einen Blick, der sie wärmte, auf ein Wort, das die Scham abwusch, aber es war, als wäre sie gar nicht vorhanden. Ein Hurenmädchen. Gut genug für die stinkende Brühe. Zu schlecht für ein anständiges Leben.

Da wankte sie die Stiege hinauf in die Kammer. Gern hätte sie sich auf ihren Strohsack gelegt, geweint und sich gewärmt, doch das durfte sie nicht. Hurenmädchen. Das Wort der Mutter bohrte sich in ihren Kopf. Bis jetzt hatte sie, wie alle Mädchen, geträumt von einer Hochzeit, von einem Prinzen auf einem Pferd, von Kindern, dem eigenen Herd. Das Wort– Hurenmädchen – hatte alles weggewischt. Mit einem Wort hatte die Mutter dem Mädchen die Zukunft geraubt, die Träume, die Hoffnung und die Zuversicht.

Also blieb das Mädchen am Fenster stehen und ließ sich trocknen vom kalten Märzmorgenwind.

«Ich bin tot», flüsterte sie dabei und hielt sich selbst in den Armen. «Ich bin tot, tot, tot.»

Kapitel 5

Donnerstag war Gerichtstag. Das war immer so gewesen, war jetzt so, würde auch in Zukunft so sein. Am Donnerstag legte der Richter Heinz Blettner dem versammelten Rat seine Criminalia samt Protokollen vor, fügte an, welches Urteil seiner Meinung nach gesprochen werden musste, und der Rat, auf Lebenszeit von zweiundvierzig Mitgliedern gebildet und aus drei Bänken zu je vierzehn Mitgliedern bestehend, entschied.

Manchmal war man sich nicht einig im Rat. Es kam vor, dass die erste Bank, die ausschließlich den Patriziern vorbehalten war, zu einem anderen Schluss kam als die dritte Bank, auf der die Mitglieder der Zünfte ihre Plätze hatten.

Manchmal kam der Richter nicht zu einem eindeutigen Urteil. Dann mussten die Syndici, Rechtsgelehrte im Dienste der Stadt, heran, um Gutachten zu erstellen.

Heute lag der Fall jedoch klar, und die Syndici würden nicht gebraucht werden.

Richter Heinz Blettner trug seine Amtsrobe: einen schwarzen Anzug mit Stiefeln und Sporen, einen roten Mantel, verziert mit dem Stadtwappen samt weißem Adler, und ein Gerichtszepter.

Bevor er mit seinen Ausführungen begann, ließ er seinen Blick über die Ratsbänke huschen. Als er den Patrizier Hollenhaus erblickte, seufzte Blettner leise. Hollenhaus war ein Rechthaber, der es genoss, an jedem Gerichtstag seine ureigene Meinung zum Fall lang und salbungsvoll auszubreiten. Blettner hatte im Grunde nichts gegen Schwätzer, er ärgerte sich nur, wenn sich das Gefasel bis in die Mittagszeit hineinzog und er zu spät zum Essen nach Hause kam.