7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die Verbrechen von Frankfurt

- Sprache: Deutsch

Mord und schwarze Magie Frankfurt, 1532. Auf dem Römer wird ein menschlicher Arm gefunden, ein paar Tage später ein Bein. Die Frankfurter sind sicher: Ein Kannibale treibt sein Unwesen. Und das ausgerechnet zur Herbstmesse, zu der Händler aus aller Welt in die Stadt strömen! Nur Richterswitwe Gustelies und Tochter Hella lassen sich von der Aufregung nicht anstecken. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie bald auf eine Spur. Ein magisches Buch soll im Umlauf sein, und mancher würde töten, um es zu besitzen …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Ines Thorn

Höllenknecht

Historischer Roman

Über dieses Buch

Mord und schwarze Magie

Frankfurt, 1532. Auf dem Römer wird ein menschlicher Arm gefunden, ein paar Tage später ein Bein. Die Frankfurter sind sicher: Ein Kannibale treibt sein Unwesen. Und das ausgerechnet zur Herbstmesse, zu der Händler aus aller Welt in die Stadt strömen! Nur Richterswitwe Gustelies und Tochter Hella lassen sich von der Aufregung nicht anstecken. Bei ihren Ermittlungen stoßen sie bald auf eine Spur. Ein magisches Buch soll im Umlauf sein, und mancher würde töten, um es zu besitzen …

Vita

Ines Thorn wurde 1964 in Leipzig geboren. Nach einer Lehre als Buchhändlerin studierte sie Germanistik, Slawistik und Kulturphilosophie. Heute arbeitet sie als freie Autorin und hat bereits zahlreiche erfolgreiche historische Romane veröffentlicht. Sie lebt und arbeitet in Frankfurt am Main.

Weitere Veröffentlichungen:

Die Pelzhändlerin

Die Silberschmiedin

Die Wunderheilerin

Unter dem Teebaum

Die Kaufmannstochter

Die Verbrechen von Frankfurt. Galgentochter

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, März 2010

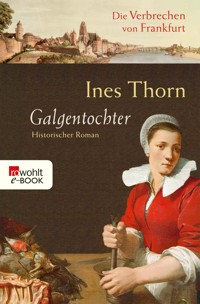

Covergestaltung any.way, Cathrin Günther

Coverabbildung akg-images

ISBN 978-3-644-41801-1

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Flugblatt: Der Mord an dem Juwelier Jacob Spohr und die Zerstückelung der Leiche, Halle an der Saale, Juni 1605. Gedruckt in Leipzig, 1605. (Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, Graphische Sammlung)

Prolog

Frankfurt, im Sommer 1532

Obwohl die Sonne längst hinter dem Taunus versunken war, schwitzte die Stadt noch immer. Das Pflaster und die Wände glühten, in den Häusern lagen die Menschen schlaflos in ihren Betten und ächzten bei jeder Bewegung. Aus den Abfallgräben und Kloaken stieg übler Geruch, vermischte sich mit den Ausdünstungen der Menschen und Tiere, mit Kadavergestank, Weindunst und leisem Kräuterduft zu etwas, das sich besser kauen als atmen ließ. Die Luft lastete wie ein Deckel auf der Stadt, ließ Reiche wie Arme leiden. Der Himmel war sternenklar, nur hin und wieder zogen ein paar Wolkenfetzen am beinahe vollen Mond vorüber.

Ein gedämpftes Klappern stieg an den Hauswänden auf, drang durch die offenen Läden in die Schlafkammern und schmiegte sich in schweißnasse Träume.

Ein Mann führte ein Pferd, dessen Hufe mit Lappen umwickelt waren, durch die stillen Gassen. Er trug trotz der Hitze einen schwarzen Umhang und hatte die Kapuze tief in die Stirn gezogen. Sein Gesicht war zugesperrt wie ein Verlies, die Augen waren schmale Schlitze, die Lippen ein dünner Strich. Von den Fackeln und Laternen hielt er sich fern, wich dem Licht aus, das durch die offenen Türen von Schankwirtschaften und Herbergen auf die Straßen fiel, entglitt sogar dem Mondschein, der die Gassenmitte erhellte.

Immer wieder sah er sich um, während er von einer engen Gasse in die nächste schlüpfte. Einmal erschrak das Pferd, wollte wiehernd aufsteigen, doch der Mann drückte auf die empfindlichen Nüstern des Tieres. «Pssst», flüsterte er. «Halts Maul!»

Quer über den Pferderücken festgezurrt hing eine Rolle. Der dünne Ballen schien ungewöhnlich lang. In der Nische unter dem Erker des Kaufmannshauses reckte eine Gestalt vorsichtig den Kopf, immer bemüht, im Schatten zu bleiben. Sie blickte dem Mann nach, der das Pferd weiterzerrte, atmete tief ein und aus und eilte dann wie ein Hase im Zickzack dem Fremden und seinem beladenen Pferd nach.

Sie waren vom Trierer Platz die Töngesgasse entlanggekommen, weiter durch die Bornheimer Pforte die Friedberger Gasse hinauf. Das Friedberger Tor hatten sie passiert und waren in den Wald eingetaucht, der kurz hinter der Stadt begann. Im Mondlicht glänzte etwas auf dem Weg. Und wieder, ein paar Ellen weiter. Der Verfolgte bückte sich und befühlte die glänzenden Stellen auf dem staubtrockenen Pfad. Schaum. Dem Pferd tropfte vor Anstrengung Schaum vom Maul, stob in Flocken zu Boden. Die Last musste sehr schwer sein.

Zwischen den Bäumen fiel es der Schattengestalt leichter, den Mann zu verfolgen. Während unter den Schuhen des Pferdeführers Zweige und Zapfen knackten, schlich der Verfolger barfuß im Schutz der Stämme den Weg entlang. Er atmete, so flach es ging, trocknete sich in einem fort den Schweiß von der Stirn und wischte sich auch die Achseln trocken, um sich nicht durch seinen Geruch zu verraten.

Nach einer kleinen Weile hielt der Mann das Pferd am Rande einer Lichtung an, band es an einen Baum und klopfte ihm den Hals. Aus der Umhangtasche holte er einen schrumpligen, übriggebliebenen Winterapfel und gab ihn dem Pferd. Während es fraß, tropfte der Saft zwischen seinen langen Zähnen hervor.

Der Verfolger hielt sich hinter einem Gebüsch verborgen und spähte zwischen Blattwerk und Zweigen auf die Lichtung. Gerade eben zog eine Federwolke am Mond vorbei. Dann war sie vorüber, und der Mond erhellte mit seinem harten Glanz die Lichtung.

Der Mann legte seinen schwarzen Umhang, der ihn mit der Nacht vermählt hatte, ab und krempelte sich die Ärmel des Leinenhemdes bis zu den Ellbogen auf.

Dann löste er die Packriemen, zerrte die Last vom Pferd und ließ sie zu Boden fallen. Schon hatte die Nacht das dumpfe Geräusch verschluckt. Mühsam zerrte der Mann die lange Rolle auf die Lichtung. Er richtete sich auf und wischte den Schweiß von der Stirn. Sein schwerer Atem klang bis hinter das Gesträuch. Er bückte sich, packte mit beiden Händen zu und holte tief Luft. Schließlich gab er dem Ballen einen Stoß, sodass der sich auf die Lichtung abrollte. Es war in der Tat ein Teppich.

Als die letzte Stoffrundung umgeschlagen war, kam ein lebloser menschlicher Körper zum Vorschein. Ein schmaler Mann mit großer Nase, schütterem Haar und einer großen Stirnwunde, die von Blut verkrustet war.

Der Beobachter im Gesträuch erschrak nicht, sondern schlug lediglich ein Kreuzzeichen, als hätte er nichts anderes erwartet.

Der Mann richtete sich auf, betrachtete den Leichnam, strich sich seufzend über das Kinn. Schließlich schien er gefunden zu haben, wonach er suchte. Er holte einen Spaten aus der Satteltasche und begann zu graben.

Der Verfolger hörte ihn schwer atmen bei der Arbeit. Dann stieß der Spaten mit einem dumpfen Poltern auf Widerstand. Kurz darauf legte der Mann den Spaten beiseite, bückte sich, ruckelte an etwas, zerrte und brachte schließlich eine große, aus Holz geschnitzte Truhe ans Licht.

Hastig sah er sich um, aber die Nacht blieb still. Auch sein Beobachter regte sich nicht hinter dem Gebüsch, bis sich der Mann endlich wieder der Kiste zuwandte.

Der heimliche Zeuge nickte. «Das machst du schlau», wisperte er. «So können die Wildschweine den Toten nicht wittern und fangen nicht an zu graben. Sehr schlau.» Er lächelte und beobachtete weiter das Geschehen auf der Lichtung.

Mit einem leisen Quietschen öffnete sich der Truhendeckel. Der Mann packte den Toten bei den Füßen und zerrte ihn zur Kiste. Keuchend versuchte er, den Leichnam zu verstauen. Obwohl die Totenstarre noch nicht eingesetzt hatte, gelang es ihm nicht. So viel er auch zerrte, drückte, presste und bog, es war vergebens. Mal hingen die Füße aus der Kiste, dann ein Arm, da der Kopf. Wieder seufzte er, blickte auf, als erwarte er Hilfe vom Himmel. Doch der Mond schien ungerührt, und einzig ein Käuzchen ließ sich in der Ferne vernehmen.

Unterdrückt fluchend ging der Mann wieder zu seinem Pferd. Diesmal holte er aus der Satteltasche ein Beil. Die Gestalt im Schatten hielt die Luft an. Tatsächlich, der Mann legte die Leiche auf den Waldboden, gerade so, wie man vor 1500 Jahren Jesus Christus ans Kreuz geschlagen hatte! Dann sauste das Beil nieder, fuhr mit leisem Knirschen in die Schulter des Toten.

Ein Schauder überflog den Zeugen, er zuckte zusammen und presste die Hand an seine Kehle. Ein Würgen stieg in ihm auf. «Dafür krieg ich dich», flüsterte er. «Dafür wirst du bezahlen.» Es klang wie ein Fluch. Doch der Mann auf der Lichtung hatte es nicht gehört. Zu vertieft war er in seine Arbeit. Wieder zuckte das Beil.

Kapitel 1

Es war der heißeste Sommer seit Jahren.

Fassweise hatten die Bauern Wasser auf die Felder gebracht, aber es half nichts. Bereits im Juni war das Korn auf den Feldern verbrannt, das Gras auf den Weiden verdorrt, die Wege aufgerissen wie mit tiefen Wunden.

Die Mägde, die sich allmorgendlich beim Brunnen einfanden, mussten von Mal zu Mal die Eimer tiefer hinunterlassen, um an das Wasser zu kommen. Dafür trockneten die Laken auf den Bleichwiesen unten am Ufer schneller, als die Wäscherinnen es je erlebt hatten.

Der Main führte Niedrigwasser. Kaum ein Schiff kam nach Frankfurt durch. Einzig der Marktkahn fuhr weiter regelmäßig zweimal die Woche nach Mainz und zurück, aber auch er wurde vorsichtshalber nur leicht beladen.

Der Gestank, den die Stadt ausschwitzte, wurde von Tag zu Tag unerträglicher. Von den Fleischbänken auf dem Markt und aus dem Viertel der Schlächter und Metzger drang Verwesungsgeruch in die umliegenden Gassen und Häuser. In den Abfallgräben vermoderten Küchenreste und verbreiteten einen sauren Gestank. Tote Vögel lagen an den Straßenrändern, anderswo tote Katzen, Hunde und Ratten. Grün schillernde Fliegen bedeckten nicht nur Kadaver und Exkremente, sondern auch die schweißnassen Rücken der Auflader, Hafenarbeiter, Brunnengräber, Kloakenreiniger und sogar das Kreuz, welches ein Benediktiner einer Prozession vorantrug. Zwei Ministranten liefen nebenher, schwangen ihre Weihrauchfässer, dahinter liefen betende Mönche und Nonnen, die Gott laut um Regen baten und mit Geißeln stellvertretend für die Sünden der Stadt büßen wollten.

Die Menschen schleppten sich mit geduckten Schultern und schweren Schritten in die kühlen Kirchen, hockten sich dort auf die Bänke und verschnauften im Angesicht des Herrn. Dann zündeten sie Kerzen an und murmelten matt Gebete. Die Pfarrer und Priester mahnten von den Kanzeln: «Wie im ersten Buch Mose, Kapitel acht, geschrieben: ‹Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.›» Nach der Kirche schleppten sich die Menschen wenig getröstet und mit einem verzweifelten Blick hinauf zum milchblauen Himmel die übelriechenden Gassen entlang in ihre Häuser, in denen sich die Hitze ebenfalls eingerichtet hatte wie ungebetener Besuch.

Auch Hella Blettner litt. Sie saß im Lehnstuhl am offenen Fenster, die Beine ausgestreckt, und hoffte, dass sich ein Lüftchen regen mochte. Das sollte ihr unter die Röcke fahren.

Ihre Arme hingen an den Seiten herab, den Kopf hatte sie nach hinten gelehnt. Ihr Atem ging schwer, und auf ihrer Stirn hatten sich winzige Schweißtropfen gebildet.

Ungeduldig wartete sie, doch der Knecht schien und schien das Haus verlassen nicht zu wollen. Endlich klappte die Tür.

Nun nahm sie die Haube ab, steckte ihr Haar im Nacken auf und schlüpfte aus dem schweren Oberkleid mit den langen, bestickten Ärmeln, legte das enge Mieder ab und lief im dünnen Unterkleid barfuß durch das Haus. In der Küche kühlte sie ihre heißen Fußsohlen auf den Fliesen, schöpfte Wasser aus einem Eimer, benetzte die Handgelenke, den Nacken, das Gesicht. Sie stöhnte wohlig auf, goss sich aus einem Krug gekühlten Sud aus frischer Minze in einen Tonbecher und trank gierig. Sie wischte sich mit dem Handrücken über den Mund und atmete tief aus. Doch sogleich zog sich ihre Stirn in Falten. Sie nahm ein Wams ihres Mannes vom Stuhl, welches er nach dem Mittagessen dort vergessen hatte, klopfte es aus und schüttelte missbilligend den Kopf. «Ich mag nicht mehr», brummte sie vor sich hin. «Ich mag einfach nicht mehr.»

Sie ließ das Wams fallen, schaute stattdessen in die Töpfe, die die Magd bereitgestellt hatte. Kalte Gurkensuppe mit Dill und Dickmilch. Enttäuscht ließ sie den Deckel wieder auf den Topf fallen. Sie ging ins Wohnzimmer, strich mit der Hand über die polierte Tischplatte, trat ans Fenster, sah auf die menschenleere Fahrgasse hinunter, seufzte, schleppte sich in ihr Schlafzimmer, tupfte sich zwei Tropfen Pfirsichkernöl hinter die Ohren, strich über die glatte Bettdecke, seufzte wieder und wusste selbst nicht, wohin mit sich.

Endlich hörte sie, wie sich die Haustür öffnete und schloss. Ihr Mann kam heim! Hella Blettner atmete auf und stürzte die Stiege hinab.

Doch als sie vor ihm stand, war ihr das Lächeln schon wieder verlorengegangen.

«Wo kommst du so spät her?», fragte sie missmutig.

«Es ist doch nicht spät. Jedenfalls nicht später als sonst», erwiderte ihr Mann und gab ihr einen Kuss. Ärgerlich wischte sich Hella über die Lippen. «Du stinkst nach Wein.»

«Wein stinkt doch nicht, Liebes. Ich habe mit dem Schreiber in der Ratsschänke eine Kanne geleert und gehört, was man sich so erzählt in der Stadt.»

Jetzt stemmte Hella die Hände in die Hüften. «Ach, was man sich so erzählt in der Stadt. Bist du vielleicht ein Waschweib?»

Heinz Blettner ließ sich von der schlechten Stimmung seiner Frau nicht beeindrucken. «Ich bin Richter. Und als solcher muss ich wissen, was in der Stadt vorgeht. Manchmal kann man so ein Unglück verhindern.»

«So, wie du das Unglück des armen Hurenmädchens Agnes verhindert hast, was?» Hellas Miene war beinahe schon feindselig.

Heinz streckte die Hand nach seiner Frau aus, vermied es aber, sie zu berühren. «Was ist denn nur mit dir? Ich weiß ja, dass es dir schwerfiel, in dem Mädchen, das eine Hure, einen Priester, einen Gewandschneider und einen Patrizier umgebracht hat, das Böse zu sehen. Aber warum du seither so gereizt bist, verstehe ich nicht.»

«Das ist es ja», erwiderte Hella. Ihre Stimme klang weinerlich. «Genau das ist es ja. Du verstehst nichts, gar nichts.» Von einem Augenblick auf den nächsten wirkte sie wie ein verlassenes und ganz und gar unglückliches Mädchen.

Heinz Blettner zog sein Weib in die Arme. «Was hast du nur? Schon seit ein paar Wochen scheint es, dass du mit nichts zufrieden bist und ich dir überhaupt nichts recht machen kann. Manchmal sitzt du da und schaust ins Leere, dann wieder bist du ungeheuer geschäftig. Und ich höre auch, dass du nachts hin und wieder weinst. Also. Was ist?»

Hella seufzte und sah zu ihm auf. In ihren Augen schimmerten Tränen. Hilflos streichelte Heinz ihr den Rücken. «Sprich mit mir», bat er. «Ich bin doch dein Mann.»

Hella schüttelte den Kopf. «Ich weiß ja selbst nicht, was mit mir ist. Es ist nur so, dass alles irgendwie anders ist, als ich mir das gedacht hatte.»

«Was meinst du?»

Hella hob die Arme. «Ich weiß nicht. Alles einfach.»

«Unsere Ehe? Unser Haus? Unser Leben?»

Sie nickte.

«Ich?», fragte der Richter leiser nach.

Wieder nickte Hella.

Heinz Blettner seufzte. «Was ist mit mir? Was passt dir nicht an mir?»

Hella zog die Schultern hoch. «Ach, ich weiß auch nicht. Es ist immer dasselbe. Wir stehen jeden Morgen auf, dann gehst du zur Arbeit, kommst am Abend zurück, am Sonntag gehen wir in die Kirche und hin und wieder zu meiner Mutter und Pater Nau ins Pfarrhaus zum Essen. Du bist ansonsten mit deinen Fällen, dem Stadtrat und vor allem in der Ratsschänke beschäftigt.»

«Was ist daran schlimm? Alle Männer tun ihre Arbeit, und viele erholen sich danach bei einem Schöppchen oder einem Krug Bier.»

«Dass ich dabei nicht vorkomme in deinem Leben. Außer am Sonntag beim Kirchgang und beim jährlichen Ball des Rates.»

«Wie?» Heinz Blettner rieb sich ratlos das Kinn. «Du bist doch immer da, oder nicht?»

«Ja, schon, aber du siehst mich nicht.»

«Wie bitte? Was sagst du da?»

«Ich sagte: Du siehst mich nicht.»

Richter Blettner starrte seine Frau fassungslos an.

«Aber erlaube mal, natürlich sehe ich dich. Du stehst doch vor mir und siehst richtig appetitlich aus in deinem Unterkleid und mit den aufgesteckten Haaren.» Heinz Blettner lächelte und zog seine Eheliebste näher an sich heran, doch die schlug ihm auf die Hand, begann zu schluchzen und lief in die Küche.

Der Richter blieb im Flur stehen und seufzte. Er holte ein Schnupftuch aus seiner Rocktasche und wischte sich damit den Schweiß von der Stirn. Es ist wirklich unbarmherzig heiß, dachte er. Wenn es bloß bald regnen würde. Kühlt sich die Stadt ab, wird sich auch Hellas Zorn abkühlen.

Er verstaute das Tuch ordentlich in seiner Tasche und ging in die Küche, um sich die Gurkensuppe schmecken zu lassen. Das Essen verlief beinahe stumm. Nur hin und wieder war ein Räuspern zu hören, oder ein Löffel klapperte. Beide hatten den Blick fest auf den Teller gerichtet, taten, als sei das Gegenüber Luft. Und doch lauerten Hella wie Heinz auf jeden Lidschlag, jedes Lippenkräuseln. Peinlich höflich baten sie einander um Brot, schenkten sich gegenseitig Minzsud nach.

Später saßen sie gemeinsam im Wohnzimmer. Hella hatte alle Fenster aufgerissen. Auch die Tür stand offen. Die Vorhänge bauschten sich, doch der Luftzug war noch immer so warm, dass er den Schweiß auf der Haut nicht trocknete. Hella pustete sich hin und wieder eine Haarsträhne aus der Stirn und mühte sich mit dem verhassten Stickrahmen.

Heinz sah ihr dabei zu. Zu gern hätte er den Satz gesagt, den er sonst immer anbrachte, wenn er Hella sticken sah: «Du sollst den Stoff nicht an den Rahmen fesseln», doch er wusste, dass sein liebevoller Spott heute nicht den gewünschten Erfolg haben würde.

Noch glänzte die Sonne über dem Taunus, und das Horn des Nachtwächters blieb einstweilen still. Doch die Blettners gingen zu Bett. Sie kehrten einander beim Ausziehen die Rücken zu, krochen mit abgewandten Gesichtern ins Bett, wünschten sich höflich eine gute Nacht.

Hella war zufrieden, dass sie Heinz ihren Unmut gezeigt hatte. Aber unzufrieden war sie auch. Irgendetwas fehlte. Sogar beim Schweigen fehlte etwas.

Heinz lag lange wach. Er hatte die Hände unter dem Kopf verschränkt und starrte an die Decke. Noch immer drang keine Abkühlung durch die offenen Fenster. Er schob die dünne Bettdecke bis zu den Hüften hinunter, doch als er kalte Schultern bekam, zog er sie wieder hinauf. Dafür streckte er die Füße ins Freie. Er drehte sich auf die linke Seite, aber das Kissen wärmte sein Gesicht so, dass er sich flugs wieder auf den Rücken legte.

Immer wieder zupfte und zerrte er an seiner Bettdecke. Lag er darunter, war ihm zu heiß, lag er darauf, fand er auch keine Ruhe. Er seufzte, wandte sich zur Seite und betrachtete Hella. Heinz wusste, dass sie nicht schlief. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig, zu gleichmäßig aber und zu flach für eine Schläferin.

Die Decke hatte sie bis zur Nase hochgezogen, und Heinz konnte nur ahnen, wie heiß ihr darunter war.

«Magst du zu mir kommen?», fragte er, doch Hella tat weiter so, als schliefe sie fest, und reagierte nicht. Da stand er auf, zog den dünnen Morgenrock über, überlegte es sich anders, legte die Nachtsachen ab und stieg in seine Tageskleider.

«Was hast du vor?», hörte er Hella fragen, als er eben die Schlafkammer verlassen wollte.

«Ich kann nicht schlafen. Ich bin einfach nicht müde.»

Er kehrte zurück, setzte sich auf den Bettrand. Obwohl nur das Mondlicht ins Zimmer schien, erkannte er den kummervollen Ausdruck auf Hellas Gesicht.

Er strich ihr mit zwei Fingern sanft über die Wange. «Es wird alles wieder gut, mein Herz. Du wirst sehen. Du musst nur Geduld haben. Mir dir und mit mir.»

Sie nickte, dann schmiegte sie ihr Gesicht für einen Augenblick in seine Hand und war bald darauf wirklich eingeschlafen. Wie ein Kind sieht sie aus im Schlaf, dachte Heinz. Wie ein kleines Mädchen. Und nicht wie eine Frau von einundzwanzig Jahren. Vielleicht bin ich ja doch zu alt für sie. Zehn Jahre, das ist kein großer Unterschied. Aber in manchen Dingen zeigt es sich eben doch, dass ich der Ältere bin. Und es ist nicht nur schlecht. Ganz im Gegenteil. Wie oft hat sich meine Bedachtsamkeit schon ausgezahlt! Heinz Blettner lächelte kurz. Aber, dachte er, manchmal ist bedächtig sein auch eher störend. Er schluckte, dachte an die schönen Abende, die er gemeinsam mit seiner Frau im Bett erlebt hatte, und fragte sich ernsthaft, ob tatsächlich nur er diese Abende als schön empfunden hatte. Allmählich ergriff die Nacht die Macht über ihn, zog ihn an den Busen des Schlafes. Er sank neben seiner Frau ins Bett, schmiegte sich an ihren Leib und schlief ein.

Plötzlich klopfte es an der Haustür. Hella und Heinz fuhren erschrocken hoch. Es klopfte zum zweiten Mal. Heinz küsste Hella auf den Scheitel, stand auf und beugte sich aus dem Fenster. «Wer da?», rief er hinaus. Ein Büttel stand vor dem Haus, sah nach oben. Hella hörte undeutliche Worte.

«Was ist?», fragte sie.

Heinz wandte sich um.

«Es ist der Stadtknecht. Ich fürchte, es gibt ein neues Verbrechen.»

«Was ist geschehen?»

«Ein Arm. Jemand hat einen Arm auf dem Römerberg gefunden, sagt der Büttel. Einen Arm ohne einen Körper daran.»

Heinz’ Schritte waren gerade verklungen, als auch Hella aus dem Bett sprang. Sie schlüpfte in ihre Kleider und war schon auf der Straße, kaum dass Heinz um die nächste Ecke gebogen war. Obwohl der Morgen eben erst heraufdämmerte, waren die Straßen voller Menschen. Lehrjungen liefen hin und her, ein Mädchen trieb eine Ziege vorüber, Dienstmägde trugen duftende Brote in die Häuser ihrer Herrschaft, Bettler wischten sich den Schlaf aus den Augen und begaben sich zu ihren Stammplätzen in der Nähe der Kirchen.

Hella lief die Fahrgasse hinunter bis zur Schnurgasse. Hier hatten die Kürschner ihr Zunfthaus, hier wohnten auch die meisten von ihnen. Prächtige Bauten standen neben einfachen Bürgerhäusern, reiche Kürschnerfrauen legten ihre Betten in die Fenster, schüttelten Felle aus, mit denen Truhen und Bänke bedeckt waren. Ständer mit Umhängen, Mänteln und Schauben wurden von Lehrjungen über die Gasse geschoben, es roch leicht nach Gerblohe und stark nach nassen Tierfellen. In den offenen Werkstätten sah man Gesellen an großen Holztischen mit groben Kämmen Pelze striegeln. Ein gutgekleideter Mann ließ sich ungeachtet der frühen Stunde von einem verschlafenen Meister einen Mantel anmessen.

Hella hatte für all dies keinen Blick. Hastigen Schrittes bog sie in die Neue Kräme, lief an den offenen Schaufenstern der großen Krämer und an den Kontoren der Kaufleute vorüber, erschnupperte den Geruch seltener Gewürze, wich Fuhrwerken aus, sprang über ein rollendes Fass, stieß beinahe mit einem Auflader zusammen, der einen Sack über der Schulter trug, ließ sich vom Glitzern des Tandes in den Auslagen nicht ablenken und gelangte schließlich auf den Römerberg. Sie hielt sich im Schutz der Hauswände und betrachtete die Gruppe, die mitten auf dem Römer direkt neben dem Brunnen stand. Bei ihrem Mann standen der Henker, zwei Büttel, der neue Leichenbeschauer Eddi Metzel und ein Schreiber. Dahinter hatte sich eine dichte Menschenmenge versammelt. Langsam ging Hella näher, blieb auf der Höhe des Hauses der Alten Limpurg stehen, schlüpfte durch das Gedränge und sperrte ihre Ohren auf.

«Bissspuren», hörte sie den Henker mit tiefem Bass sagen. «Am Arm sind Bissspuren.»

Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht durch die Menge. Eine Frau schrie, eine andere schluchzte auf. «Ruhe!» Der Büttel schrie. «Packt euch. Oder soll ich euch Beine machen?» Aber die Menge drängte näher und näher heran.

«Vielleicht ein Tier, ein streunender Hund oder so», hörte Hella den anderen Büttel sagen. Nun stand sie nahe genug, um auch den Blick des Richters zu sehen, der den Stadtknecht zum Schweigen brachte.

Schmerzhaft bohrte sich ein Ellbogen in ihre Seite. Hella stöhnte auf. «Ich bitte Euch sehr um Vergebung», sprach ein Fremder zu ihr. Er hatte einen Akzent, den Hella noch nie gehört hatte. Sein Aussehen zeigte auf Anhieb, dass er kein Bürger des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation war. Er hatte dichtes, dunkles Haar, das ihm bis auf die Schulter reichte. Seine Haut leuchtete im satten braunen Ton von frischem Zimt; er hatte hagere Züge und einen scharf gezeichneten Mund. Obwohl er frisch rasiert war, schimmerte die Haut um das Kinn blauschwarz.

Seine Augen, dachte Hella, sind wie Schwarzkirschen.

Der Fremde lächelte sie an und schob sich an ihr vorbei, so nahe, dass sie seinen Duft einatmen konnte. Es war ein Geruch, der ihr fremd und vertraut zugleich war. Wonach roch er nur? Hella grübelte. Feiertag, dachte sie, er riecht nach Feiertag. Nach Feiertag und nach Abenteuer. Nach Weihrauch und Sandelholz? Nach Geheimnissen und Geborgenheit.

Sanft, aber bestimmt bahnte der Fremde sich einen Weg durch die Menge. Hella folgte ihm, als würde sie an Fäden gezogen. Gleichzeitig achtete sie darauf, nicht von den Männern am Brunnen gesehen zu werden. Zum einen schickte es sich nicht, einem Mann zu folgen. Aus welchen Gründen auch immer. Mochte sein Duft anziehend sein, eine Frau von Hellas Stand tat so etwas nicht. Und zum Zweiten wollte sie auf gar keinen Fall von ihrem Mann oder einem Stadtknecht gesehen werden. Sie hielt es für eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass der Rat beschlossen hatte, alle Criminalia vor ihr und ihrer Mutter Gustelies geheim zu halten, weil Verbrechensermittlungen nun mal Männersache seien. Und das, obwohl schon mehr als ein Bösewicht nur mit Hilfe von Gustelies’ und Hellas Ermittlungsarbeit gefasst worden war. Trotzdem hatte sie Heinz versprechen müssen, sich nicht mehr in seine Angelegenheiten zu mischen. Das fiel ihr schwer. Sehr schwer sogar. Deshalb hatte Hella auch nur versprochen, sich zu bemühen. Nun, das tat sie. Und manchmal gelang es eben besser, ein anderes Mal schlechter.

Sie hörte, wie der Orientale zu ihrem Mann sagte: «Verzeiht meine Einmischung, aber ich bin sicher, dass der Arm nicht an diesem Ort vom Körper getrennt worden ist.»

Als Heinz herumfuhr und den Fremden in Augenschein nahm, verbarg sich Hella hinter dem Rücken eines Hafenarbeiters, der neben ihr stand. Sie stellte sich vor, wie Heinz sie ansehen würde. Er würde den Finger heben und ihr drohen. Vor allen Leuten. Womöglich würde er sie sogar dem Fremden vorstellen. Nein, das wollte Hella verhindern. Um jeden Preis. Sie hätte zu gern gehört, mit welchen Worten ihr Heinz dem Sarazenen die Einmischung in seine Arbeit verbat, aber stehen zu bleiben und zuzuhören wagte sie nicht.

Vorsichtig wich sie nach links aus, bewegte sich immer weiter von der Mitte des Geschehens fort. Schon war sie am Steinernen Haus, bog in die Mörsergasse ab und machte sich auf dem schnellsten Weg hinauf zum Pfarrhaus am Liebfrauenberg.

Pater Nau öffnete und betrachtete seine Nichte, als hätte er sie noch nie zuvor gesehen.

«Lass mich rein, Onkel Bernhard, schau nicht so.»

«Deine Mutter ist nicht da. Schon wieder einmal nicht. Ich möchte wissen, wo die Frau sich immer herumtreibt. Aber was soll’s? Was nützt alles Klagen und Lamentieren? Die Erde ist nun mal ein Jammertal und das Leben ein Graus.»

«Ich weiß, Onkel Bernhard», nickte Hella. «Ist Mutter auf dem Markt?»

Der Pastor hob die Schultern. «Was weiß ich? Mir sagt doch nie jemand etwas! Jeden Tag was Neues, nur nichts Gutes.»

Hella verbiss sich ein Kichern und erwiderte: «Lerne zu leiden, ohne zu klagen.»

«Komm rein, du freches Gör», sagte Pater Nau und drohte Hella mit dem Finger. «Und untersteh dich, meine Sprüche gegen mich zu verwenden.»

Er ging voran und führte Hella in sein Arbeitszimmer. «Bruder Göck ist bei mir», teilte er ihr mit. «Wir haben einen Disput über den Teufel. Du darfst danebensitzen und zuhören, bis deine Mutter sich wieder an den Platz erinnert, auf den Gott sie gestellt hat. Vielleicht lernst du ja sogar etwas dabei. Also, Bruder, wo waren wir?»

Bruder Göck, in das schwarze Gewand der Antoniter gehüllt, das ein blaues Tau auf dem Rücken zierte, hob einen Finger und erwiderte: «Du hast die Frage nach dem Teufel gestellt.»

«Ach ja. Genaugenommen fragte ich dich, was geschieht, wenn der Teufel alle seine Sünden bereut.»

«Wie bitte?» Hella glaubte, sich verhört zu haben, aber Pater Nau wiederholte ungerührt seine Frage.

Bruder Göck versteckte die linke Hand im rechten, die rechte Hand im linken Ärmel seiner Kutte und schnaubte verächtlich.

«Du willst die Antwort auf diese Frage gar nicht wissen, mein Lieber», behauptete er. «Du willst einfach nur beweisen, dass es den Teufel als gefallenen Engel nicht gibt. So ist das. Deine Frage ist schierer Unfug. Was soll schon sein, wenn der Teufel seine Sünden bereut? Gar nichts. Er wird es nämlich nicht tun, sonst wäre er nicht der Teufel.»

«Ha!», rief Pater Nau und griff nach dem Krug mit dem verdünnten Wein. Als er bemerkte, dass dieser leer war, schob er ihn wortlos seiner Nichte hin, die aber so tat, als wüsste sie nicht, was diese Geste bedeuten sollte.

«Meinst du nicht, Antoniter, dass es wenig Teuflischeres gibt als einen Teufel, der seine Sünden bereut? Wem, frage ich dich, nützt es, wenn der Teufel seine Sünden bereut?»

Der Antoniter griff jetzt ebenfalls nach der Weinkanne, warf einen Blick hinein und sah Hella enttäuscht an. «Der Wein ist alle», sagte er vorwurfsvoll.

«Das ist schade», erwiderte Hella, machte aber noch immer keine Anstalten aufzustehen.

«Verstockt wie ihre Mutter», murmelte Pater Nau.

Da erst erhob sich Hella, fragte: «Ist es möglich, dass ihr gern hättet, dass ich euch eine neue Kanne Wein hole?»

Pater Nau verschränkte fromm die Hände vor seinem Bauch. «Ja, Kind, du hast es erraten.»

Der Antoniter murmelte weniger fromm: «Dass ich das noch erleben darf!»

Aber Hella nahm noch immer nicht die Kanne und ging damit in den Keller, sondern fragte herausfordernd: «Und wie sagt man, wenn man etwas möchte?»

«Was?», fuhr der Pater hoch.

«Wie?», wollte Bruder Göck wissen.

«Bitte sagt man, wenn man etwas möchte. Und Danke sagte man, wenn man etwas bekommen hat.»

Die beiden Geistlichen sahen sich an, als wäre ihnen gerade der Leibhaftige erschienen. Pater Nau schnupperte gar in der Luft.

«Riechst du Schwefel?», fragte Hella, lachte, nahm die Kanne und ging.

Als sie fort war, beugte sich der Pater über den Tisch. «So ist es, mein Lieber, wenn man mit Weibern Umgang hat. Ein bisschen was von der Hölle ist immer dabei.»

Der Antoniter nickte ernst und sah besorgt durch die offene Tür. «Vielleicht sollten wir in ihrer Gegenwart nicht so offen vom Leibhaftigen reden. Man weiß ja nie.»

Auch Pater Nau nickte.

Als Hella zurückkam und den Männern die Becher vollgoss, fand sie sie ins Gespräch über den neuesten Klatsch vertieft. «Und dann hörte ich, wie die Burger Katharina der Senftnerin ein freches Maul anhängte», erzählte Bruder Göck. «Aber die Senftnerin ließ sich das nicht gefallen, nahm sich ihre Magd zur Zeugin und rief nach dem Büttel. Jetzt, so heißt es, muss die Burgerin für einen Tag an den Schandpfahl.»

«Und du, Richtersweib, was sagst du dazu?», fragte ihr Onkel.

«Zur Burgerin?», fragte sie zurück.

Die Männer nickten.

Hella lächelte den Antoniter milde an und strich ihrem Onkel sanft über die Hand. «Ich dachte, nur Frauen tratschen.»

«Tratschen! Was ist denn das für ein Ausdruck», empörte sich Bruder Göck. «Wir sind Seelsorger, wir sorgen uns um die, die uns der Herr anvertraut hat. Jede noch so unwichtige Begebenheit in dieser Stadt kann Folgen haben.»

«Aha!», erwiderte Hella.

«Jawohl», bestätigte Pater Nau. «Du ahnst gar nicht, wie wichtig Nachrichten sind in einer Zeit, die so schlecht ist wie die unsere. Ich sag’s ja immer. Das Leben ist ein Graus und die Erde ein Jammertal.»

Er holte tief Luft und wollte sich weiter über die Schlechtigkeit der Welt auslassen. Da quietschte die Pfarrhaustür in ihren Angeln und fiel kurz darauf krachend ins Schloss. Ein Keuchen erklang, und schon stand Gustelies in der Tür, mit ihr ein Schwall schwüler Sommerluft. Ihr Gesicht war hochrot, ein paar Haarsträhnen hatten sich unter der Haube hervorgestohlen und klebten auf ihrer Stirn. Auf der Oberlippe glitzerten kleine Schweißperlen, und ihr Busen hob und senkte sich so heftig wie eine Karavelle auf hoher See. Gustelies ließ sich auf den nächsten Schemel fallen und presste eine Hand auf ihr Herz.

Pater Nau wollte gerade unauffällig die Weinkanne unter dem Tisch verschwinden lassen, doch Gustelies hatte schon danach gegriffen. Sie goss sich einen Becher voll und trank ihn in einem Zug leer. Dann verkündete sie mit Grabesstimme: «Bei den Gebeinen der heiligen Hildegard: In Frankfurt geht der Teufel um!»

Kapitel 2

«Heinz! Mach den Lärm weg! Draußen brüllen die Vögel!»

Hella zog sich ein Kissen über den Kopf.

«Soll ich sie vielleicht mit einem Katapult abschießen?»

«Tu, was du willst. Aber mach sie weg», klagte Hella weiter.

Heinz lachte leise. Er mochte es, am Morgen vom Gesang der Drosseln, Amseln, Finken, Stare und Spatzen geweckt zu werden. Er lag auf dem Rücken, die Hände unter dem Kopf verschränkt, gähnte und sah aus dem offenen Fenster auf die gegenüberliegenden Dächer, hinter denen sich der violette Himmel allmählich aufhellte.

Er drehte sich zu seiner Frau, die ganz und gar unter Kissen und einer Decke verschwunden war. Er griff nach einer hervorlugenden Haarsträhne und zupfte sanft daran. «Schläfst du noch?», fragte er.

«Hmmm.»

«Dann komm ich jetzt zu dir.»

Hella tat, als ob sie wieder eingeschlafen war.

Heinz schlüpfte unter Hellas Bettdecke und schmiegte sich an den Rücken seiner Frau. Er drückte seine Nase in ihren Nacken und schnupperte daran. Langsam schob er ihr Nachthemd nach oben und streichelte ihren warmen Bauch.

Hella knurrte unwillig. «Lass mich!»

Aber Heinz hörte nicht auf sie. Er tastete sich langsam zu ihren Brüsten vor. Mit der anderen Hand strich er über ihren Oberschenkel. Er wartete darauf, dass sie in seinen Armen weich und nachgiebig wurde und seiner Hand Einlass gewährte, doch Hella machte sich steif wie ein Brett.

«Bist du noch so müde? Ach, Schatz», raunte Heinz und biss ihr leicht in den Nacken.

Hella fuhr auf. Sie stieß ihren Mann von sich und fauchte: «Ich will jetzt nicht mit dir schlafen, Herrgott noch eins.»

«Ist ja gut», brummte Heinz gekränkt, wand sich aus Hellas Bett und stand auf. Er warf sich den Morgenmantel über und tat so, als bemerkte er Hellas Schluchzen nicht. Am liebsten hätte er geradeheraus gesagt, wie ihm ihre Übellaunigkeit aufs Gemüt schlug, doch er schwieg, ging ohne sich umzudrehen aus der Schlafkammer und die Stiege hinunter in die Küche. Die Magd hatte schon Wasser geholt, das Feuer im Herd brannte, und darauf brodelte ein Topf mit Grütze. Heinz nahm sich einen Eimer mit Wasser und ging in die kleine Waschkammer, die sich neben der Küche befand. Bald darauf saß er gewaschen, rasiert und gekämmt am Frühstückstisch und löffelte seine Hafergrütze.

Als Hella erschien, blickte er nicht auf, sondern aß weiter, als hätte er sie nicht bemerkt.

Sie setzte sich ihm gegenüber und griff nach seiner Hand. «Es tut mir leid», flüsterte sie. «Ich weiß nicht, was mit mir ist. Verzeih mir, bitte.»

Blettner nickte. Er mochte seiner Frau nicht böse sein, hasste Streit wie nichts sonst auf der Welt.

«Es ist gut», erwiderte er. «Ich weiß ja, dass es dir leidtut.»

Dann, als das Schweigen zu schwer wurde, fragte er: «Was hast du heute vor?»

«Ich will auf den Markt. So früh wie nur möglich, denn da sind die Sachen am frischesten. Ich möchte dir einen kräftigen Rindfleischtopf mit Zwiebeln und Rotwein machen.» Sie lächelte ihrem Mann aufmunternd zu, aber der erwiderte ihr Lächeln nicht. «Dein Lieblingsessen», erklärte Hella mit Nachdruck. «Ich brauche dafür ein schönes Stück Rind, vielleicht eine oder zwei Beinscheiben. Dann nehme ich sechs Zwiebeln, ein Stück Roggenbrot und einige Lorbeerblätter, dazu vielleicht ein wenig Senf und natürlich reichlich Pfeffer. Ich werde alles so machen, wie meine Mutter es mir beigebracht hat. Zuerst werde ich das Fleisch in guter Butter anschmoren, dann die Zwiebeln dazugeben, mit Rotwein auffüllen und würzen. Ich lasse das Fleisch in aller Ruhe köcheln, bis es so weich ist, dass es auf der Zunge zergeht. Danach bröckle ich das Roggenbrot in die Soße, koche alles einmal hoch, bis es schön eingedickt ist, gebe Pfeffer dazu, und schon ist der Rinder-Zwiebel-Topf fertig. Na, was sagst du dazu?»

Hella sah ihren Mann lobheischend an, aber Richter Heinz Blettner winkte ab. «Mach dir keine Mühe. Ich werde heute in der Ratsschänke essen. Außerdem interessiere ich mich nicht für Kochrezepte, sondern nur für das Essen.»

«In der Schänke? Wieso das denn? Du isst doch sonst immer so gern zu Hause. Und wenn meine Mutter den Rindertopf macht, schwelgst du schon drei Tage im Voraus.»

Der Richter sah auf. Nichts in seinem sonst so freundlichen Gesicht lächelte. Die Augen nicht, die Lippen nicht. «Ich habe keinen Appetit», antwortete er knapp. Er wischte sich mit der Serviette den Mund ab und wollte aufstehen, doch Hella legte ihm eine Hand auf die Schulter. «Halt», bestimmte sie. «Hiergeblieben. Erst sagst du mir, was mit dir ist!»

Heinz Blettner seufzte. Dann fragte er leise: «Weißt du eigentlich, wie oft es in den letzten Monaten Rindertopf gegeben hat?»

Hella schüttelte verblüfft den Kopf.

«Acht Mal!» Heinz Blettner hielt acht Finger in die Höhe.

«Acht Mal», wiederholte er. «Und weißt du wenigstens, wann es den Rindertopf immer gegeben hat?»

Hella senkte den Kopf, aber Heinz hatte genau gesehen, wie ihr die Röte in die Wangen geschossen war. Das hinderte ihn nicht daran weiterzusprechen. «Immer, wenn du mich im Bett abgewiesen hast, gab es einen Rindertopf. Immer, wenn du mich nicht küssen wolltest, gab es Eierpunsch. Und immer, wenn du am Samstag nicht mit mir in den Badezuber steigen wolltest, machtest du mir anschließend eine Süßspeise.»

Hella fuhr mit einem Finger die Maserung der Tischplatte nach und schwieg. Auch Heinz sagte nichts. Schließlich seufzte er, nahm seine lederne Aktenmappe und bemerkte beim Hinausgehen: «Auf die Art und Weise mag wohl kein Mann sein Lieblingsgericht. Mir wären Fischabfälle auf dem Tisch und eine liebende Frau lieber als ein Rindertopf und eine Nacht ohne Küsse.»

Damit ging er und zog die Tür nachdrücklich ins Schloss.

Hella ließ sich auf die Küchenbank sinken, rührte gedankenverloren in der Grütze, die Heinz stehengelassen hatte. Als die Magd in die Küche kam und fragend schaute, nahm Hella den Weidenkorb, der auf dem Schemel hinter der Tür stand. «Ich gehe zum Markt», sagte sie und eilte aus dem Haus, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her.

Zuerst ging sie zu den Fleischbänken. Strich unruhig zwischen den einzelnen Ständen umher, in Gedanken noch bei ihrem Mann. Einmal blieb sie stehen, betrachtete die blauen Ochsenzungen in der Auslage, die hellroten, mit Bläschen durchsetzten Stierlungen, die grünen Pansen, das graue Hirn und die ferkelfarbenen Kuheuter, ohne sie wirklich zu sehen. Der Metzger stand dahinter und bewegte träge die linke Hand, um die grünschillernden Fliegen zu verscheuchen. An einem Fleischerhaken hinter ihm hing ein ausgeweidetes Schaf, daneben eine Schweinehälfte. Die Augenhöhle war bis auf den Knochen ausgeschabt, eine große Fliege tummelte sich darin. Hinter dem Stand befand sich ein Abfallhaufen. Eine alte Bettlerin wühlte darin herum, brachte blutige Hahnenkämme, gekrümmte Hühnerkrallen und einen Lammschädel zum Vorschein, lud die Abfälle in einen Korb und trottete von dannen, eine dünne Blutspur hinter sich herziehend.

Am nächsten Stand wartete eine Hausfrau. In ihrem Korb türmten sich Zwiebeln. Gespannt sah sie dem Metzger zu, der sein Beil schwang. Mit einem Schlag spaltete er den gehäuteten Schafskopf vor ihm. Die Knochen knackten und kippten in zwei säuberlich getrennten Hälften nach rechts und links. Mit einem großen Löffel schabte der Metzger das Gehirn aus dem Schädel und warf es auf eine blutverschmierte Waage. Befriedigt nickte er und fragte: «Die Augen auch?»

Die Hausfrau nickte. «Aber ja. Es gibt nichts Besseres für die Suppe.»

Obwohl Hella dergleichen schon oft gesehen hatte, verursachte der Anblick der toten Leiber ihr heute Unbehagen. Der Geruch von warmem Blut und entleerten Därmen, dazu der Schweiß des Metzgers, machte, dass ihr übel wurde. Rasch ging sie von den Fleischbänken fort, vergaß sogar das Rindfleisch, das sie für das Abendessen hatte kaufen wollen. Aber das machte nichts, dachte sie, als sie es bemerkte. Wahrscheinlich würde sie ihrem Mann nie wieder einen Rinder-Zwiebel-Topf machen können, ohne sich dabei schuldig zu fühlen. Hatte er nicht überdies gesagt, er wolle in der Ratsschänke essen? Hella seufzte. Was wollte sie dann hier? Unschlüssig schlenderte sie weiter von Stand zu Stand. Hinter einem Ecktisch stand ein junges Mädchen, dem die beiden oberen Schneidezähne fehlten. Um ihr rechtes Auge schimmerte ein prächtiges Veilchen. Mit schriller Stimme pries sie ihre Ware an: Kerzen und kleine, geschnitzte Heiligenfiguren. Zwei Stände weiter stopfte ein Junge die Eingeweide eines ausgenommenen Huhns gelangweilt in dessen aufgerissenen Leib zurück und kratzte sich dann an einem haarigen Leberfleck an seinem Hals. Ein Bettler mit leeren Augenhöhlen tastete sich mit einem Stock vorwärts und bat mit quietschender Stimme um Almosen. Dabei stieß er an den mit Eiern gefüllten Weidenkorb einer Bäuerin und bekam von ihr einen Schlag mit einem Knüppel direkt auf die Schulter, sodass er seinen Stock fallen ließ und gegen einen beleibten Herrn taumelte. Eine junge Gauklerin mit langen Haaren und rotzverschmiertem Kleinkind an der bloßen Brust griff einem Gemüsehändler zwischen die Beine. «Na du», säuselte sie. «Hast du was für mich, wenn ich was für dich habe?» Angeekelt stieß der Mann sie weg, direkt vor den Stand der Vogelhändlerin, die vor sich auf dem Holztisch an den Füßen zu Paaren zusammengebundene Turteltäubchen liegen hatte.

«Hallo, junge Frau», rief sie Hella zu. «Wollt Ihr nicht meine Täubchen probieren? In Mandelmilch gesotten und mit Rosenblättern garniert bringen sie jeden Mann um den Verstand.» Hella schüttelte stumm den Kopf und hastete weiter. Als sie am Rande des Marktes angelangt war, atmete sie auf. Ihre Augen schmerzten, sie hob die Fäuste und rieb die Augenlider. Neben ihr tuschelten zwei Handwerksweiber. «Hast du schon gehört», fragte die eine. «Es heißt, man hat einen Arm gefunden. Einen einzelnen Arm. Zähne haben daran genagt. Große, starke Zähne. Ganze Batzen Fleisch sollen sie herausgerissen haben.»

«Ja», erwiderte die andere. «Davon habe ich auch gehört. Die Leute sagen, dass ein Sarazene am Tatort war. Heißt es von denen nicht, dass sie ihre Toten auffressen?»

Die beiden schüttelten sich in wohligem Grausen, während Hella sich hochmütig abwandte und zu einer kleinen Bude gegenüber dem Steinernen Haus ging. Dort hatte Jutta Hinterer, die Freundin ihrer Mutter, ihre Geldwechselstube.

«Guten Morgen, Hintererin», grüßte Hella und stellte ihren noch immer leeren Einkaufskorb vor sich auf den Boden.

Die Geldwechslerin hatte die Arme auf ihre Ladentheke gelegt. Sie sah aus wie eine zufriedene Hausfrau, die beim Ausschütteln der Federbetten eine Pause macht, um das Treiben auf der Gasse zu betrachten. Mit prüfendem Blick musterte sie Hella.

«Du hast schon besser ausgesehen, meine Liebe», stellte sie fest. «Blass bist du immer, aber heute hat deine Haut einen gräulichen Schimmer. Die Augen sind auch nicht so klar wie sonst, sogar deine Lippen haben an Farbe verloren. Was fehlt dir?»

Hella errötete. «Es kann nicht jeder Tag ein guter Tag sein.»

«Ha!» Jutta schrie es beinahe. «Diese Worte aus dem Munde einer jungen Ehefrau. Ich fasse es nicht. Was soll werden, wenn schon ihr jungen Frauen herumlauft und ein Gesicht zieht wie andere nach zwanzig Jahren Ehe? Das Menschengeschlecht wird aussterben, jawohl! Und die Männer zuallererst.»

Sie lehnte sich zurück, zupfte an ihrer Nase und dachte einen Augenblick nach. «Eine Welt ohne Männer. Wie wäre das, na?»

Hella zuckte mit den Achseln.

«Es gäbe keine Kriege, keine Ehebrecher, keinen Schnaps, keine herumliegenden Stinkestrümpfe. Dafür überall Ordnung und Kuchen. Und Tand und Putz in Hülle und Fülle. So wäre das. Aber ich sehe schon, ihr jungen Frauen habt immer weniger Spaß an der Ehe.»

Hella zog empört die Augenbrauen nach oben. «Woher wollt Ihr denn wissen, dass es die Ehe ist, die mir zu schaffen macht?»

Jutta Hinterer lachte. «Weil ich schon drei Mal verheiratet war, mein Herzchen. Jedes Mal mit dem falschen Mann, jawohl. Wie eine mit ihrer Ehe unzufriedene Frau aussieht, weiß niemand in dieser Stadt besser als ich. Das kannst du mir ruhig glauben.»

«Ich kenne Euch nur gut gelaunt», widersprach Hella.

«Natürlich tust du das. Du kennst mich ja auch nur als Witwe! Und eine Witwe hat immer gut lachen. Der beste Stand, den eine Frau haben kann, ist der Witwenstand. Als Jungfrau hat man noch so viele Träume, die einer nach dem anderen zerplatzen. Als Ehefrau hast du den ganzen Tag zu tun und musst obendrein noch die Wünsche deines Gatten erfüllen. Meist gibt es da auch noch Kinder, die beständig ihre Rotznasen an deiner Schürze abputzen. Als Witwe aber geht es endlich einmal nur um dich. Keine Befehle, keine Sonderwünsche, keine Aufträge, Aufgaben, Pflichten. Das verstehe ich unter Freiheit. So, und jetzt erzähl mir, was es Neues gibt.»

Hella seufzte. Sie kannte die Hintererin seit ihrer Kindheit, denn Jutta war die beste Freundin ihrer Mutter Gustelies. Sie wusste, dass die Geldwechslerin mit beiden Beinen fest auf der Erde stand und zu jedem Thema dieser Welt eine eigene, unverwechselbare Meinung hatte. Auch geizte Jutta Hinterer nicht mit Rat und Tat, selbst wenn dies weder erforderlich noch erwünscht war. Sie hielt es einfach für ihre Aufgabe, Frauen vor dem Unglück, welches sie unweigerlich mit Männern haben würden, zu warnen.

«Was hat er angestellt, der Deine?», bohrte sie weiter.

«Säuft er, spielte er, hurt er, schlägt er?»

«Aber nein, ganz und gar nicht. Wie kommt Ihr nur darauf?»

«Na gut, was ist dann? Was tut oder unterlässt er?»

Hella sah zum Boden, kratzte mit der Spitze ihres Schuhes auf dem Pflaster herum und seufzte. «Er sieht mich nicht.»

«Bitte, was?»

«Heinz sieht mich nicht, wie ich bin. Er sieht die Frau, die vor ihm steht, sieht ihr Kleid, ihre Brüste, meinetwegen noch ihr Haar, aber mein Inneres, meine Seele, die sieht er nicht.» Hella sah Jutta kläglich an, wartete auf Bekräftigung, auf Zuspruch, auf Trost oder wenigstens ein Schimpfwort wider die Männer, doch nichts davon geschah. Jutta Hinterer warf den Kopf in den Nacken und lachte lauthals.

Verwirrt sah Hella sie an. «Was gibt es da zu lachen?», fragte sie.

«Du hast ihm das bestimmt genau so gesagt, nicht wahr?»

Hella nickte. «Selbstverständlich.»

«Selbstverständlich», prustete Jutta und wischte sich die Tränen aus den Augen. Dann wurde sie ernst. «Hör mal, Mädchen. Männer können mit solchen Sätzen nichts anfangen. Sie sind Männer, deshalb. Du musst klare Botschaften formulieren, am besten in Befehlsform. ‹Heb deine Strümpfe auf›, zum Beispiel, oder ‹Gib mir Haushaltsgeld› oder auch ‹Küss mich›. Aber Sachen, die mit Gefühlen zu tun haben, begreifen Männer nicht. Und weil sie ahnen, dass sie solche Dinge nicht begreifen, werden sie entweder ärgerlich, oder sie machen sich lustig über die Frauen. Verstehst du?»

Hella nickte. «Trotzdem. Es ist irgendwie alles anders, als ich es mir vorgestellt hatte», flüsterte sie.

«Hmm», erwiderte Jutta.

Hella erschrak. Wenn selbst Jutta nichts einfiel, war ihre Lage bestimmt genauso hoffnungslos, wie sie sich anfühlte.

«Hmm», wiederholte Jutta. «Das geht allen jungen Ehefrauen so. Irgendwie scheint ihr alle zu denken, dass euch der Honigmond ewig leuchtet, oder?»

Sie sah Hella prüfend an, aber die bohrte noch immer mit ihrer Schuhspitze zwischen den Pflastersteinen herum.

«Ist es das, was dich quält?», fragte Jutta weiter.

Hella hob den Kopf. «Ich weiß es nicht», sagte sie. «Irgendwie ist es so, als gäbe es nichts mehr, worauf ich mich freuen könnte. Die ganze Zeit meiner Jugend lang habe ich darauf gebrannt, endlich verheiratet zu sein, ein eigenes Haus, einen Haushalt, eine Familie zu haben. Jetzt habe ich das und … und …»

Sie brach ab, und Jutta Hinterer vollendete den Satz: «… und es ist dir, als wäre dein Leben schon vorbei, obwohl du dich noch so jung fühlst und das Leben bisher nicht gehalten hat, was es einst versprach.» Jutta schob die Unterlippe nach vorn. «So oder so ähnlich, stimmt’s?»

Hella sah auf. «Ja, genau so ist es», bestätigte sie aus ganzem Herzen.

Die Geldwechslerin nickte und schwieg. Das war so ungewöhnlich für sie, dass Hella erneut erschrak. «Man kann nichts dagegen tun?», fragte sie bang.

Jutta wiegte den Kopf. «Liebe lässt sich nicht erzwingen», sagte sie. «Sie kommt und geht, wie sie mag. Nicht einmal dem menschlichen Willen beugt sie sich.»

Hella fuhr hoch. «Nein, das ist es nicht», begehrte sie auf. «Ich liebe Heinz. Jawohl, das tue ich. Daran besteht absolut kein Zweifel. Ich bin ihm eine so gute Ehefrau, wie ich es nur sein kann. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn, so wahr mir Gott helfe.»

Jutta Hinterer nickte. «Dann ist es ja gut», erwiderte sie gleichmütig. «Die Frage lautet dann aber, warum du mit ihm nicht glücklich bist.»

Hella zog die Unterlippe zwischen die Zähne. «Vielleicht», sagte sie sehr leise, «vielleicht reicht Liebe allein nicht aus, um glücklich zu sein.»

Die Geldwechslerin sah, dass der jungen Frau das Gespräch unangenehm wurde. Schnell wechselte sie das Thema: «Sag mal, stimmt es, dass ein einzelner Arm gefunden worden ist?», fragte sie nun.

Hella nickte. «Ja, in der Nacht hat ihn der Wächter entdeckt. Am Abend zuvor war noch nichts zu sehen gewesen.»

«Weißt du mehr?»

Hella schüttelte den Kopf. «Woher denn? Heinz verschließt sein Zimmer vor mir. Den Schlüssel trägt er an einem Lederband um den Hals.»

Die Geldwechslerin winkte ab. «Das hat dich noch nie gestört. Tu nicht so. Ich weiß genau, dass du dir einen Nachschlüssel hast machen lassen. Also, was weißt du darüber?»

«Nicht mehr als Ihr. Das könnt Ihr ruhig glauben.»