8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Reclam Verlag

- Kategorie: Poesie und Drama

- Serie: Reclam Taschenbuch

- Sprache: Deutsch

Er zählt zu den großen Dichtern der Weltliteratur: Friedrich Hölderlin. Doch zu seinen Lebzeiten blieb ihm die Anerkennung versagt. Erst im 20. Jahrhundert wird er wiederentdeckt, inspiriert Stefan George, Georg Trakl, Rainer Maria Rilke und Paul Celan und ist bis heute in Übersetzungen und Vertonungen weltweit präsent. Die Genialität seiner Sprache findet sich in jedem seiner Verse. Von den Jugendgedichten und den ersten lyrischen Werken seiner Tübinger Studentenzeit über die Diotima-Gedichte an seine Liebe Susette Gontard bis hin zu seinen großen Hymnen und Elegien – diese Auswahl lädt dazu ein, Hölderlins wunderbare Lyrik in all ihrer Kühnheit, Intensität und Schönheit zu entdecken! – Mit einer kompakten Biographie des Autors.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 136

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

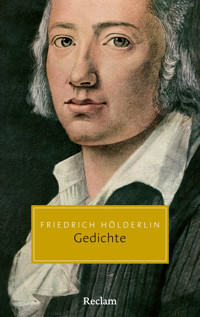

Friedrich Hölderlin

Gedichte

Eine Auswahl

Herausgegeben von Gerhard Kurz

Reclam

2003, 2015, 2020 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung

Coverabbildung: © Hölderlin: Lebrecht Music & Arts / Alamy Stock Foto

Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen

Made in Germany 2020

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-961689-6

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020600-3

www.reclam.de

Inhalt

Hymne an die FreiheitHymne an die Freiheit

Wie den Aar im grauen FelsenhangeWie den Aar im grauen Felsenhange

Wildes Sehnen zu der Sterne Bahn,

Flammt zu majestätischem Gesange

Meiner Freuden Ungestüm mich an;

Ha! das neue niegenossne Leben

Schaffet neuen glühenden Entschluss!

Über Wahn und Stolz emporzuschweben,

Süßer unaussprechlicher Genuss!

Sint dem Staube mich ihr Arm entrissen,

Schlägt das Herz so kühn und selig ihr;

Angeflammt von ihren Götterküssen

Glühet noch die heiße Wange mir;

Jeder Laut von ihrem Zaubermunde

Adelt noch den neugeschaffnen Sinn –

Hört, o Geister! meiner Göttin Kunde,

Hört, und huldiget der Herrscherin!

»Als die Liebe noch im Schäferkleide

Mit der Unschuld unter Blumen ging,

Und der Erdensohn in Ruh und Freude

Der Natur am Mutterbusen hing,

Nicht der Übermut auf Richterstühlen

Blind und fürchterlich das Band zerriss;

Tauscht ich gerne mit der Götter Spielen

Meiner Kinder stilles Paradies.

Liebe rief die jugendlichen Triebe

Schöpferisch zu hoher stiller Tat,

Jeden Keim entfaltete der Liebe

Wärm und Licht zu schwelgerischer Saat;

Deine Flügel, hohe Liebe! trugen

Lächelnd nieder die Olympier;

Jubeltöne klangen – Herzen schlugen

An der Götter Busen göttlicher.

Freundlich bot der Freuden süße Fülle

Meinen Lieblingen die Unschuld dar;

Unverkennbar in der schönen Hülle

Wusste Tugend nicht, wie schön sie war;

Friedlich hausten in der Blumenhügel

Kühlem Schatten die Genügsamen –

Ach! des Haders und der Sorge Flügel

Rauschte ferne von den Glücklichen.

Wehe nun! – mein Paradies erbebte!

Fluch verhieß der Elemente Wut!

Und der Nächte schwarzem Schoß entschwebte

Mit des Geiers Blick der Übermut;

Wehe! weinend floh ich mit der Liebe

Mit der Unschuld in die Himmel hin –

Welke, Blume! rief ich ernst und trübe,

Welke, nimmer, nimmer aufzublühn!

Keck erhub sich des Gesetzes Rute,

Nachzubilden, was die Liebe schuf;

Ach! gegeißelt von dem Übermute

Fühlte keiner göttlichen Beruf;

Vor dem Geist in schwarzen Ungewittern,

Vor dem Racheschwerte des Gerichts

Lernte so der blinde Sklave zittern,

Frönt’ und starb im Schrecken seines Nichts.

Kehret nun zu Lieb und Treue wieder –

Ach! es zieht zu langentbehrter Lust

Unbezwinglich mich die Liebe nieder –

Kinder! kehret an die Mutterbrust!

Ewig sei vergessen und vernichtet,

Was ich zürnend vor den Göttern schwur;

Liebe hat den langen Zwist geschlichtet,

Herrschet wieder! Herrscher der Natur!«

Froh und göttlichgroß ist deine Kunde,

Königin! dich preise Kraft und Tat!

Schon beginnt die neue Schöpfungsstunde,

Schon entkeimt die segenschwangre Saat:

Majestätisch, wie die Wandelsterne,

Neuerwacht am offnen Ozean,

Strahlst du uns in königlicher Ferne,

Freies kommendes Jahrhundert! an.

Staunend kennt der große Stamm sich wieder,

Millionen knüpft der Liebe Band;

Glühend stehn, und stolz, die neuen Brüder,

Stehn und dulden für das Vaterland;

Wie der Efeu, treu und sanft umwunden,

Zu der Eiche stolzen Höhn hinauf,

Schwingen, ewig brüderlich verbunden,

Nun am Helden Tausende sich auf.

Nimmer beugt, vom Übermut belogen,

Sich die freie Seele grauem Wahn;

Von der Muse zarter Hand erzogen

Schmiegt sie kühn an Göttlichkeit sich an;

Götter führt in brüderlicher Hülle

Ihr die zauberische Muse zu,

Und gestärkt in reiner Freuden Fülle,

Kostet sie der Götter stolze Ruh!

Froh verhöhnt das königliche Leben

Deine Taumel, niedre feige Lust!

Der Vollendung Ahndungen erheben

Über Glück und Zeit die stolze Brust. –

Ha! getilget ist die alte Schande!

Neuerkauft das angestammte Gut!

In dem Staube modern alle Bande,

Und zur Hölle flieht der Übermut!

Dann am süßen heißerrungnen Ziele,

Wenn der Ernte großer Tag beginnt,

Wenn verödet die Tyrannenstühle,

Die Tyrannenknechte Moder sind,

Wenn im Heldenbunde meiner Brüder

Deutsches Blut und deutsche Liebe glüht;

Dann, o Himmelstochter! sing ich wieder,

Singe sterbend dir das letzte Lied.

GriechenlandGriechenland (Hätt ich dich im Schatten der Platanen)

An St.

Hätt ich dich im Schatten der PlatanenHätt ich dich im Schatten der Platanen,

Wo durch Blumen der Cephissus rann,

Wo die Jünglinge sich Ruhm ersannen,

Wo die Herzen Sokrates gewann,

Wo Aspasia durch Myrten wallte,

Wo der brüderlichen Freude Ruf

Aus der lärmenden Agora schallte,

Wo mein Plato Paradiese schuf,

Wo den Frühling Festgesänge würzten,

Wo die Ströme der Begeisterung

Von Minervens heil’gem Berge stürzten –

Der Beschützerin zur Huldigung –

Wo in tausend süßen Dichterstunden,

Wie ein Göttertraum, das Alter schwand,

Hätt ich da, Geliebter! dich gefunden,

Wie vor Jahren dieses Herz dich fand;

Ach! wie anders hätt ich dich umschlungen! –

Marathons Heroen sängst du mir,

Und die schönste der Begeisterungen

Lächelte vom trunknen Auge dir,

Deine Brust verjüngten Siegsgefühle,

Deinen Geist, vom Lorbeerzweig umspielt,

Drückte nicht des Lebens stumpfe Schwüle,

Die so karg der Hauch der Freude kühlt.

Ist der Stern der Liebe dir verschwunden?

Und der Jugend holdes Rosenlicht?

Ach! umtanzt von Hellas’ goldnen Stunden,

Fühltest du die Flucht der Jahre nicht,

Ewig, wie der Vesta Flamme, glühte

Mut und Liebe dort in jeder Brust,

Wie die Frucht der Hesperiden, blühte

Ewig dort der Jugend stolze Lust.

Ach! es hätt in jenen bessern Tagen

Nicht umsonst so brüderlich und groß

Für das Volk dein liebend Herz geschlagen,

Dem so gern der Freude Zähre floss! –

Harre nun! sie kömmt gewiss die Stunde,

Die das Göttliche vom Kerker trennt –

Stirb! du suchst auf diesem Erdenrunde,

Edler Geist! umsonst dein Element.

Attika, die Heldin, ist gefallen;

Wo die alten Göttersöhne ruhn,

Im Ruin der schönen Marmorhallen

Steht der Kranich einsam trauernd nun;

Lächelnd kehrt der holde Frühling nieder,

Doch er findet seine Brüder nie

In Ilissus’ heil’gem Tale wieder –

Unter Schutt und Dornen schlummern sie.

Mich verlangt ins ferne Land hinüber

Nach Alcäus und Anakreon,

Und ich schlief’ im engen Hause lieber,

Bei den Heiligen in Marathon;

Ach! es sei die letzte meiner Tränen,

Die dem lieben Griechenlande rann,

Lasst, o Parzen, lasst die Schere tönen,

Denn mein Herz gehört den Toten an!

Die EichbäumeDie Eichbäume

Aus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne desAus den Gärten komm ich zu euch, ihr Söhne des Berges! Berges!

Aus den Gärten, da lebt die Natur geduldig und häuslich,

Pflegend und wieder gepflegt mit dem fleißigen Menschen zusammen.

Aber ihr, ihr Herrlichen! steht, wie ein Volk von Titanen

In der zahmeren Welt und gehört nur euch und dem Himmel,

Der euch nährt’ und erzog und der Erde, die euch geboren.

Keiner von euch ist noch in die Schule der Menschen gegangen,

Und ihr drängt euch fröhlich und frei, aus der kräftigen Wurzel,

Untereinander herauf und ergreift, wie der Adler die Beute,

Mit gewaltigem Arme den Raum, und gegen die Wolken

Ist euch heiter und groß die sonnige Krone gerichtet.

Eine Welt ist jeder von euch, wie die Sterne des Himmels

Lebt ihr, jeder ein Gott, in freiem Bunde zusammen.

Könnt ich die Knechtschaft nur erdulden, ich neidete nimmer

Diesen Wald und schmiegte mich gern ans gesellige Leben.

Fesselte nur nicht mehr ans gesellige Leben das Herz mich,

Das von Liebe nicht lässt, wie gern würd ich unter euch wohnen!

Guter RatGuter Rat

Hast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von beidenHast du Verstand und ein Herz, so zeige nur eines von beiden,

Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich.

Advocatus diaboliAdvocatus diaboli

Tief im Herzen hass ich den Tross der Despoten und PfaffenTief im Herzen hass ich den Tross der Despoten und Pfaffen

Aber noch mehr das Genie, macht es gemein sich damit.

Die VortrefflichenDie Vortrefflichen

Lieben Brüder! versucht es nur nicht, vortrefflich zu werdenLieben Brüder! versucht es nur nicht, vortrefflich zu werden

Ehrt das Schicksal und tragt’s, Stümper auf Erden zu sein

Denn ist Einmal der Kopf voran, so folget der Schweif auch

Und die klassische Zeit deutscher Poeten ist aus.

Die beschreibende PoesieDie beschreibende Poesie

Wisst! Apoll ist der Gott der Zeitungsschreiber gewordenWisst! Apoll ist der Gott der Zeitungsschreiber geworden

Und sein Mann ist, wer ihm treulich das Factum erzählt.

Falsche PopularitätFalsche Popularität

O der Menschenkenner! er stellt sich kindisch mit KindernO der Menschenkenner! er stellt sich kindisch mit Kindern

Aber der Baum und das Kind suchet, was über ihm ist.

An DiotimaAn Diotima

Schönes Leben! du lebst, wie die zarten Blüten im WinterSchönes Leben! du lebst, wie die zarten Blüten im Winter,

In der gealterten Welt blühst du verschlossen, allein.

Liebend strebst du hinaus, dich zu sonnen am Lichte des Frühlings,

Zu erwarmen an ihr suchst du die Jugend der Welt.

Deine Sonne, die schönere Zeit, ist untergegangen

Und in frostiger Nacht zanken Orkane sich nun.

BuonaparteBuonaparte

Heilige Gefäße sind die DichterHeilige Gefäße sind die Dichter,

Worin des Lebens Wein, der Geist

Der Helden sich aufbewahrt,

Aber der Geist dieses Jünglings

Der schnelle müsst er es nicht zersprengen

Wo es ihn fassen wollte, das Gefäß

Der Dichter lass’ ihn unberührt

wie den Geist der Natur,

An solchem Stoffe

wird zum Knaben

der Meister

Er kann im Gedichte

nicht leben und bleiben

Er lebt und bleibt

in der Welt.

An die ParzenAn die Parzen

Nur Einen Sommer gönnt, ihrNur Einen Sommer gönnt, ihr Gewaltigen! Gewaltigen!

Und einen Herbst zu reifem Gesange mir,

Dass williger mein Herz, vom süßen

Spiele gesättiget, dann mir sterbe.

Die Seele, der im Leben ihr göttlich Recht

Nicht ward, sie ruht auch drunten im Orkus nicht;

Doch ist mir einst das Heil’ge, das am

Herzen mir liegt, das Gedicht gelungen,

Willkommen dann, o Stille der Schattenwelt!

Zufrieden bin ich, wenn auch mein Saitenspiel

Mich nicht hinab geleitet; Einmal

Lebt ich, wie Götter, und mehr bedarf’s nicht.

DiotimaDiotima

Du schweigst und duldest, und sie verstehn dich nichtDu schweigst und duldest, und sie verstehn dich nicht,

Du heilig Leben! welkest hinweg und schweigst,

Denn ach, vergebens bei Barbaren

Suchst du die Deinen im Sonnenlichte,

Die zärtlichgroßen Seelen, die nimmer sind!

Doch eilt die Zeit. Noch siehet mein sterblich Lied

Den Tag, der, Diotima! nächst den

Göttern mit Helden dich nennt, und dir gleicht.

LebenslaufLebenslauf (Hoch auf strebte mein Geist)

Hoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zogHoch auf strebte mein Geist, aber die Liebe zog

Schön ihn nieder; das Leid beugt ihn gewaltiger;

So durchlauf ich des Lebens

Bogen und kehre, woher ich kam.

Die KürzeDie Kürze

»Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, dennWarum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn

Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, als Jüngling doch,

In den Tagen der Hoffnung,

Wenn du sangest, das Ende nie!«

Wie mein Glück, ist mein Lied. – Willst du im Abendrot

Froh dich baden? hinweg ist’s! und die Erd ist kalt,

Und der Vogel der Nacht schwirrt

Unbequem vor das Auge dir.

Die LiebendenDie Liebenden

Trennen wollten wir uns, wähnten es gut und klugTrennen wollten wir uns, wähnten es gut und klug;

Da wir’s taten, warum schröckt’ uns, wie Mord, die Tat?

Ach! wir kennen uns wenig,

Denn es waltet ein Gott in uns.

An die jungen DichterAn die jungen Dichter

Lieben Brüder! es reift unsere Kunst vielleichtLieben Brüder! es reift unsere Kunst vielleicht,

Da, dem Jünglinge gleich, lange sie schon gegärt,

Bald zur Stille der Schönheit;

Seid nur fromm, wie der Grieche war!

Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen!

Hasst den Rausch, wie den Frost! lehrt und beschreibet nicht!

Wenn der Meister euch ängstigt,

Fragt die große Natur um Rat.

An die DeutschenAn die Deutschen

Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch und SpornSpottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch und Sporn

Auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt,

Denn, ihr Deutschen, auch ihr seid

Tatenarm und gedankenvoll.

Oder kömmt, wie der Strahl aus dem Gewölke kömmt,

Aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald?

O ihr Lieben, so nimmt mich,

Dass ich büße die Lästerung.

Sokrates und AlcibiadesSokrates und Alcibiades

»Warum huldigest du, heiliger SokratesWarum huldigest du, heiliger Sokrates,

Diesem Jünglinge stets? kennest du Größers nicht?

Warum siehet mit Liebe,

Wie auf Götter, dein Aug auf ihn?«

Wer das Tiefste gedacht, liebt das Lebendigste,

Hohe Jugend versteht, wer in die Welt geblickt

Und es neigen die Weisen

Oft am Ende zu Schönem sich.

Hyperions SchicksalsliedHyperions Schicksalslied

Ihr wandelt droben im LichtIhr wandelt droben im Licht

Auf weichem Boden, selige Genien!

Glänzende Götterlüfte

Rühren euch leicht,

Wie die Finger der Künstlerin

Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende

Säugling, atmen die Himmlischen;

Keusch bewahrt

In bescheidener Knospe,

Blühet ewig

Ihnen der Geist,

Und die seligen Augen

Blicken in stiller

Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,

Auf keiner Stätte zu ruhn,

Es schwinden, es fallen

Die leidenden Menschen

Blindlings von einer

Stunde zur andern,

Wie Wasser von Klippe

Zu Klippe geworfen,

Jahrlang ins Ungewisse hinab.

Da ich ein Knabe war …Da ich ein Knabe war …

Da ich ein Knabe warDa ich ein Knabe war,

Rettet’ ein Gott mich oft

Vom Geschrei und der Rute der Menschen,

Da spielt ich sicher und gut

Mit den Blumen des Hains,

Und die Lüftchen des Himmels

Spielten mit mir.

Und wie du das Herz

Der Pflanzen erfreust,

Wenn sie entgegen dir

Die zarten Arme strecken,

So hast du mein Herz erfreut

Vater Helios! und, wie Endymion,

War ich dein Liebling,

Heilige Luna!

O all ihr treuen

Freundlichen Götter!

Dass ihr wüsstet,

wie euch meine Seele geliebt!

Zwar damals rief ich noch nicht

Euch mit Namen, auch ihr

Nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen

Als kennten sie sich.

Doch kannt ich euch besser,

Als ich je die Menschen gekannt,

Ich verstand die Stille des Äthers

Der Menschen Worte verstand ich nie.

Mich erzog der Wohllaut

Des säuselnden Hains

Und lieben lernt ich

Unter den Blumen.

Im Arme der Götter wuchs ich groß.

AbendphantasieAbendphantasie

Vor seiner Hütte ruhig im Schatten sitztVor seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt

Der Pflüger, dem Genügsamen raucht sein Herd.

Gastfreundlich tönt dem Wanderer im

Friedlichen Dorfe die Abendglocke.

Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hafen auch,

In fernen Städten, fröhlich verrauscht des Markts

Geschäft’ger Lärm; in stiller Laube

Glänzt das gesellige Mahl den Freunden.

Wohin denn ich? Es leben die Sterblichen

Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Müh und Ruh

Ist alles freudig; warum schläft denn

Nimmer nur mir in der Brust der Stachel?

Am Abendhimmel blühet ein Frühling auf;

Unzählig blühn die Rosen und ruhig scheint