7,99 €

Mehr erfahren.

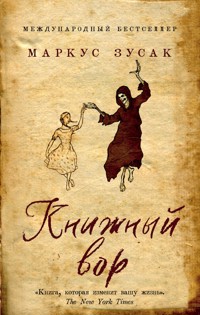

- Herausgeber: ЭКСМО

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: От создателя "Книжного вора". Выбор нового поколения

- Sprache: Russisch

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома – без родителей. Пока однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная просьба — он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось с ним в прошлом? И почему он должен принять этот вызов? «Глиняный мост» – история подростка, попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать тем, кем ему нужно стать. Перед ним – только мост, образ, который спасет его семью и его самого. Это будет чудо.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 561

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Маркус Зусак Глиняный мост

Markus Zusak

Bridge of Clay

© Мезин Н., перевод на русский язык, 2019

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

* * *

Посвящается Скаут, Киду, Мелкой Малышке, посвящается Кейт, и с любовью – памяти K.E.: великой ценительницы языка[1].

Перед началом. Древняя пишмашинка

В начале был один убийца, один мул и один пацан, но это еще не начало, это еще до него, это я, я – Мэтью, я здесь, на кухне, ночью – в полузаросшем речном устье электрического света – стучу и стучу по клавишам. В доме вокруг меня тишина.

Ну да, остальные спят.

Я у стола.

Я и пишущая машинка – я и древняя пишмашинка, как называла ее, по словам нашего давно потерянного отца, наша давно потерянная бабка. Вообще-то, она говорила «древнея пишмашинка», но такие завитушки – не мое. Я, мое – это синяки и хладнокровие, рост и мускулы, и божба, да редкие приступы сентиментальности. Если вы обычный человек, каких большинство, вы усомнитесь, что я два слова между собой могу связать, тем более – хоть что-то знать об эпосе или древних греках. Иногда удобно, если тебя считают тугодумом, но лучше, если кто-нибудь видит, как есть на самом деле. Мне-то повезло.

У меня была Клаудия Киркби.

Был пацан, сын и брат.

Да, у нас всегда находился брат, и это был как раз он – один из нас среди нас пятерых, – кто взвалил это на себя. Как всегда, он сообщил мне спокойно и расчетливо, и, конечно, он все передал точно. Старая пишущая машинка была зарыта на заднем дворе в одном сплошь-задний-двор-городишке, но мне нужно было точно отмерить расстояние, иначе я мог бы вырыть вместо нее мертвую собаку или мертвую змею (что я и сделал – и ту и другую). Я сообразил, что раз собака оказалась там, и змея тоже, то и машинка где-то рядом.

Это был идеальный не-пиратский клад.

Я отправился в путь на следующий день после собственной свадьбы.

Прочь из города.

Ночь в пути.

Сквозь бесконечную пустыню – и еще немного пустыни.

Сам городишко возник будто четкий силуэт дальнего Диснейленда: его было видно издалека. Имелись и соломенный пейзаж, и марафон небес. А вокруг, обжимая, дикие заросли низкого кустарника и эвкалиптов; и это оказалась правда, правда, черт подери: люди сутулились и горбились. Этот мир их изнурил.

Возле банка рядом с одним из многих пабов женщина объяснила мне дорогу. Женщина с самой прямой в этом городе спиной.

– Свернете налево по Турникет-стрит, так? Потом прямо, где-то метров двести, и снова налево.

Темно-русая, хорошо одетая, в джинсах и ботинках, красной рубашке без рисунка, один глаз сильно щурится на солнце. Только одно ее выдавало: перевернутый треугольник кожи, там, под горлом: усталой, старой, потрескавшейся, как ручка кожаного баула.

– Ну, вы поняли?

– Понял.

– А какой дом-то, вообще-то, нужен?

– Двадцать три.

– А, так вы стариков Мерчисонов ищете?

– Ну, сказать по правде, вообще-то не их.

Женщина подошла поближе, и тут я разглядел ее зубы, какие они ослепительно-белые-но-притом-желтые: так похожие на самодовольное солнце. Она подошла, а я протянул руку, и вот я, вот она, ее зубы и городишко.

– Меня зовут Мэтью, – сказал я, а женщина назвалась Дафной.

Я уже был у машины, а она развернулась от самого банкомата и подошла ко мне. Она даже карточку там забыла, и вот встала передо мной, руки в боки. Я уже почти влез за руль, и тут она кивнула и узнала. Она знала почти все, как женщина, читающая новости:

– Мэтью Данбар.

Она не спрашивала, она утверждала.

Вот так я оказался в двенадцати часах езды от дома, в городишке, куда за все мои тридцать один год и нога моя ни разу не ступала, а здесь меня в каком-то смысле все ждали.

Мы долго смотрели друг на друга, по меньшей мере несколько секунд, и все было широко распахнуто. Появлялись люди, куда-то брели мимо.

– Что вам еще известно? – спросил я. – Вы знаете, что я приехал за пишущей машинкой?

Она открыла второй глаз.

Не убоявшись полуденного солнца.

– Пишущей машинкой?

Вот теперь я ее огорошил.

– Ни черта не понимаю!

И будто по сигналу какой-то старик принялся орать, не ее ли это сраная тачка перегородила к свиньям все движение возле сраного банкомата, и женщина метнулась отогнать машину. Может, я и смог бы объяснить, что во всей этой истории была и старинная пишмашинка – в те дни, когда в докторских приемных печатали на машинках и секретарши барабанили по клавишам. Было ли ей интересно, я теперь уже не узнаю. Но знаю, что ее указания были точными.

Миллер-стрит: бесшумный конвейер небольших, скромных домиков, выпекающихся в зное. Я вышел из машины, хлопнул дверцей и пересек хрустящую лужайку.

Вот примерно в ту минуту я пожалел, что не позвал с собой девушку, которую только что взял в жены – или, вернее, женщину, мать двух моих дочерей, – и, конечно, дочерей тоже. Деткам бы здесь понравилось, они бы тут гуляли, прыгали, танцевали: мелькающие ноги, солнце в волосах. Они бы прошлись по лужайке колесом с воплями: «И не смотри на наши трусы, понял?»

Да уж, медовый месяц.

Клаудия на работе.

Девочки в школе.

Конечно, где-то внутри мне это нравилось; да вообще это мне здорово нравилось. Я глубоко вздохнул, выдохнул и постучал.

* * *

В доме было как в печи.

Вся мебель обжарилась.

Картинки будто только из тостера.

Кондиционер у них был.

Но сломался.

Чай и крекеры, а солнце крепко плещет в окно. Пота к столу было в изобилии. Капал с запястья на скатерть.

Мерчисоны оказались честной деревенщиной.

Мужчина в синей майке и с пышными бакенбардами, будто прицепил к щекам вырезанные из шубы мясницкие тесаки, и женщина по имени Рейлин. У нее были жемчужные сережки, мелкие кудряшки и сумочка в руках. Она все собиралась в магазин, но никак не уходила. С того мгновения, как я упомянул задний двор и заметил, что там может быть что-то зарыто, ей понадобилось задержаться возле нас. Чай был выпит, от крекеров остался один обломочек, и тогда я посмотрел на меховые тесаки в упор. Мерчисон сказал мне просто и прямо:

– Думаю, пора за дело.

Оказавшись на длинном сухом дворе, я сделал несколько шагов налево, к сушильному столбу и облезлой умирающей банксии. На мгновение я оглянулся назад: маленький домишко, жестяная крыша. Солнце по-прежнему заливало его, но уже шло вниз, клонилось к западу. Я орудовал лопатой и руками – и докопался.

– Проклятье!

Собака.

Что-то еще.

– Проклятье!

Змея.

Обе – только голые кости.

Мы очистили их тщательно и осторожно.

Положили на траву.

– Ну и дела!

Старик воскликнул так трижды, но громче все-го – когда я наконец нашел тот старый «Ремингтон» серо-стального цвета. Оружие в земле, он был так туго умотан в три слоя толстой пленки, что были видны буквы на клавишах: первые Q и W, затем F и G в середине и, наконец, H и J.

Сначала я стоял и смотрел; смотрел, и все.

Эти черные кругляши как зубы чудовища, но дружелюбные.

Наконец я наклонился и вытянул машинку из земли осторожными грязными руками; засыпал все три ямы. Машинку мы развернули, оглядели и присели на корточки, чтобы изучить получше.

– Мировая штука, – заметил мистер Мерчисон.

Меховые тесаки затрепетали.

– Вообще! – согласился я: машинка была шикарная.

– С утра ничего такого не предвиделось.

Он поднял машинку и передал мне.

– Не хотите остаться на обед, Мэтью?

Это предложила старушка, еще не вполне опомнившаяся от изумления. Но изумление не отменяло обеда.

Не поднимаясь с корточек, я поднял на нее глаза.

– Спасибо, миссис Мерчисон, но я столько крекеров съел, что мне худо.

Я вновь окинул глазом домик. Теперь он был обернут и увязан в тень.

– Мне вообще-то пора ехать.

Я пожал руки обоим.

– Не знаю, как вас благодарить.

Я зашагал к дому с добычей в руках.

Мистер Мерчисон на такое не согласился.

Он остановил меня решительным «Эй!».

И что мне оставалось?

Наверное, имелась веская причина вырыть этих двух животных, и я, остановившись под сушильными вешалами – старым потрепанным столбом-зонтиком, точно как у нас – обернулся и ждал, что же скажет старик; и он сказал:

– А ты ничего там не забыл, приятель?

И кивнул на собачьи кости и на змею.

Вот так я и поехал прочь.

На заднем сиденье моего старенького универсала лежали в тот день собачьи кости, пишущая машинка и ажурный костяк королевского аспида. Примерно на полпути я остановился. Я знал там одно место – небольшой крюк, можно нормально поспать в кровати, – но решил не заезжать. Вместо этого я лежал в машине со змеей у горла. Проваливаясь в сон, я думал о том, что доначальное – повсюду: потому что прежде и еще прежде многих и многих событий жил-был мальчик в этом сплошь-задний-двор-городишке, и он упал на колени, когда змея убила собаку, а собака убила змею… но обо всем этом я еще расскажу.

Нет, все, что вам сейчас нужно знать: домой я добрался на следующий день.

Приехал в город, на Арчер-стрит, где все началось и продолжалось – многими и разными путями. Спор о том, какого рожна мне было везти домой собаку и змею, рассосался несколько часов назад, и те, кому надлежало уйти, ушли, а те, кто должен был остаться, остались. Последним штрихом стала перепалка с Рори о грузе на заднем сиденье. С Рори, ни с кем иным! Он не хуже любого другого знает, кто мы, и что мы, и зачем:

Семья обветшалой трагедии.

Комиксовый «бабах!», внутри которого – пацаны, кровь и зверье.

Да мы созданы для таких реликвий.

В самый разгар препирательства Генри ухмыльнулся, Томми рассмеялся, и оба сказали: «Ну как всегда!» Четвертый из нас спал и спал все время, пока меня не было.

Что до моих девочек, то они, войдя в комнату, подивились костям и сказали:

– Папа, зачем ты их принес?

Потому что дебил.

Я поймал Рори на том, что он тоже так подумал, но вслух никогда бы не сказал этого при моих детях.

Что до Клаудии Данбар – урожденной Клаудии Киркби, – то она покачала головой и взяла меня за руку, и была довольна, настолько, черт меня возьми, довольна, что я опять мог сорваться. Не сомневаюсь, это потому что я был рад.

Рад.

Глупое вроде слово, но я пишу и рассказываю вам все это только потому, что именно таковы мы и есть. А я особенно, потому что я люблю эту нынешнюю кухню со всей ее великой и ужасной историей. И писать буду здесь. Уместно делать это здесь. Я рад слышать, как мои записки барабанят по странице.

Передо мной древняя пишмашинка.

Дальше, позади нее, – исцарапанная деревянная степь стола.

Там стоят разномастные солонка и перечница и лежит банда упрямых крошек от тостов. Свет из коридора желт, а здесь свет белый. Я сижу, думаю и стучу здесь. Колочу и колочу по клавишам. Писать всегда трудно, но легче, если есть что сказать.

Я расскажу вам о нашем брате.

Четвертом из ребят Данбаров по имени Клэй.

Все это случилось с ним.

И через него изменились мы все.

Часть первая. Города

Портрет убийцы в образе мужчины средних лет

Если до начала (в тексте, по крайней мере) были пишущая машинка, собака и змея, то уже в начале – одиннадцать лет назад – были Убийца, мул и Клэй. Однако даже в начале кто-то должен выйти первым, и в тот день это мог быть только Убийца. В конце концов, именно он заставил всё двинуться вперед, а мы все смотрели назад. Он сделал это своим появлением. Он пришел в шесть часов.

Вообще-то, момент был вполне подходящий: очередной волдырчатый февральский вечер, день испек бетон, солнце еще высокое и болезненное. За это пекло можно было держаться и от него зависеть, или, вернее, оно держало его. В истории всех убийц по всему свету этот был, несомненно, самым жалким: среднего роста, пять футов десять дюймов, семьдесят пять кило, нормальный вес.

Но не сомневайтесь – это был пустырь в пиджаке; согнутый, переломленный. Он наваливался на воздух, будто надеясь, что тот его прикончит, да только безуспешно: не сегодня, ведь довольно неожиданно оказалось, что сейчас – не тот момент, чтобы делать одолжения убийце.

Нет, сегодня он это чувствовал.

Чуял носом.

Он бессмертен.

Что, в общем, подводит черту.

Будьте уверены, Убийца неубиваем – именно в тот момент, когда ему лучше всего быть мертвым.

* * *

И вот, долго, не меньше десяти минут, он стоит на перекрестке у начала Арчер-стрит, ему легко оттого, что он наконец здесь, и панически страшно здесь быть. Улице, похоже, до него никакого дела: ее дыхание близко, но легко, его дымный привкус можно осязать. Машины скорее воткнуты, чем припаркованы, провода провисли под тяжестью безмолвных, горячих и встревоженных голубей. А вокруг город карабкается вверх и окликает:

«С возвращением, Убийца».

Такой ласковый голос совсем рядом.

Тебе здесь предстоят определенные сложности, я бы сказал… Строго говоря, «сложности» – это и близко не передает сути. Ты в ужасной беде.

И он это знает.

И скоро зной подступает ближе.

Арчер-стрит готовится взяться за дело, почти потирает руки, и Убийца уже почти горит. Он чувствует, как разгорается пламя где-то под пиджаком, и тут приходят вопросы.

Сможет ли он проделать оставшийся путь и завершить начатое?

Готов ли увидеть, чем это обернется?

Еще секунду он позволил себе роскошь – блаженство неподвижности, – затем проглотил слюну, провел ладонью по венцу своих терновых волос и с мрачной решимостью зашагал к дому номер восемнадцать.

Человек в пылающей одежде.

Конечно, шагал он в тот день в дом пяти братьев.

К нам, пацанам Данбарам.

По старшинству: я, Рори, Генри, Клэйтон, Томас.

Мы больше не будем прежними.

Справедливости ради, и он тоже – и чтобы вы хоть примерно себе представляли, к чему сейчас приближается Убийца, нужно рассказать, какими мы были.

Многие считали нас шпаной.

Дикарями.

В целом, они были правы.

Мать у нас умерла.

Отец сбежал.

Мы бранились как каторжники, дрались как самцы в гон и изо всех сил старались надрать друг друга в бильярд, в настольный теннис (всегда это был стол из третьих-четвертых рук, нередко поставленный прямо на травяные кочки заднего двора), в «Монополию», в дартс, в амфут, в карты – во все, что только было в нашем распоряжении.

У нас было пианино, на котором никто не играл.

Телик у нас отбывал пожизненное.

Диван – двадцатку.

Иногда звонил телефон, и один из нас выходил за порог, сбегал с крыльца и трусил к соседнему дому: это всегда звонила старушка миссис Чилман – купила бутылку томатного соуса и не может отвернуть треклятую крышку. Затем тот, кто уходил, возвращался, отпущенная входная дверь громко хлопала за ним, и жизнь текла дальше.

Да, для нас пятерых жизнь текла непрерывно.

Это мы вколачивали друг в друга и выбивали друг из друга, особенно когда все складывалось точно как надо или совершенно вкось. Она текла, когда мы выходили под вечер на Арчер-стрит. И шли гулять в город. Башни, улицы. Встревоженные деревья. Выхватывали обрывки громких разговоров, доносившихся из пабов, домов и квартир, полностью уверенные, что все здесь наше. Мы едва ли не всерьез думали все это собрать и унести домой под мышками. И не важно, что наутро, проснувшись, мы увидим, что все опять ушло, разбежалось, все эти здания и яркий свет.

А, и еще одно.

Наверное, самое важное.

В коротком списке бесполезных домашних животных мы были, насколько нам, в конце концов, стало известно, единственными, кто держал мула.

И какой это был мул!

Животное, о котором идет речь, звалось Ахиллес, и повесть о том, как он оказался на нашем городском дворе посреди одного из конных кварталов мегаполиса, – это долгая эпическая песнь. С одной стороны, там действуют заброшенные конюшни и тренировочные дорожки позади нашего дома, устаревшее муниципальное постановление и грустный старик толстяк, писавший с ошибками. С другой – наша покойная мать, наш беглый отец и наш младшенький, Томми Данбар.

И в тот момент даже не всех в доме спросили: появление мула вызвало препирательства. После как минимум одного жаркого спора с Рори…

(– Эй, Томми, что у нас творится?

– Что?

– В смысле: «Что?», ты угораешь? Там во дворе осел!

– Не осел, это мул.

– Да какая разница?

– Осел – это осел, а мул – это помесь ос..

– Мне насрать, хоть он на четверть лошадь, скрещенная с драным шетландским пони! Что он делает у нашего сушильного столба?

– Он ест траву.

– Это я сам вижу!)

…мы все же как-то договорились его оставить.

Или, если точнее, мул у нас остался.

Как и с большинством других животных Томми, с Ахиллесом возникли кое-какие трудности. Самая большая заключалась в том, что у мула были свои запросы: москитной сетки на черном входе у нас давно не было, и мул завел обычай проходить в дом, если дверь оставляли приоткрытой или тем более распахнутой. Такое случалось не реже чем раз в неделю, и не реже чем раз в неделю у меня падало забрало. Начиналось примерно так:

– Гос-споди Исусе!!!

В то время я яростно божился, характерно разрывая пополам «Гос-споди» и сильно ударяя на «ИсУсе».

– Я же вам, уродам, не раз и не два говорил, тыщу раз, блин, говорил! Запирайте заднюю дверь!

И понеслась.

Что вновь возвращает нас к Убийце: откуда он вообще мог знать?

Он мог предположить, что, когда придет, никого из нас не будет дома.

И, значит, догадывался, что придется решать: попробовать старый ключ или дожидаться на крыльце – чтобы задать свой единственный вопрос, предложить, что задумал.

Конечно, он готовился и даже, наверное, был бы рад издевкам и глумлению.

Но человеческим.

А тут такое.

Боль от этого небольшого дома, наскок тишины.

И этот взломщик, воришка на копытах.

Примерно в четверть седьмого он шел, шаг за шагом, по Арчер-стрит, и тягловая скотина моргнула.

Вот так оно и получилось.

Глаза, взгляд которых встретил Убийцу внутри, были глазами Ахиллеса, а с Ахиллесом шутки плохи. Он стоял на кухне в нескольких шагах от задней двери, перед холодильником, с обычной для себя «чего вылупился?» миной на длинной несимметричной морде. Раздувал ноздри и даже что-то пожевывал. Невозмутимый. Уверенный в себе. Когда он приглядывал за пивом, то справлялся совсем неплохо.

Ну?

До сего момента всю беседу как будто вел Ахиллес.

Сначала город, теперь мул.

Теоретически это можно было как-то, хотя бы приблизительно, объяснить. Если кто-то из семейства лошадиных и мог объявиться в городе, то, пожалуй, именно тут: конюшни, дорожка, далекие голоса комментаторов.

Но мул?

Потрясение было неописуемым, а обстановка ничуть не располагала.

У кухни были свои климат и география.

Ненастные стены.

Пересохший пол.

Береговая линия грязных тарелок, протянувшихся к раковине.

И потом – зной, зной.

От этой кошмарной, тяжкой духоты на мгновение ослабла даже воинственная бдительность мула. В доме было хуже, чем на улице: достижение, какими не пренебрегают.

Но Ахиллес вскоре вернулся к своей миссии, а может, Убийца потерял столько влаги, что уже галлюцинировал? Из всех кухонь мира! У него мелькнула мысль потереть глаза кулаками, чтобы настроить картинку, но это бы не помогло.

Мул был на самом деле.

Не сомневайся, эта тварь – серый, пятнистый, рыжий, соловый, соломенногривый, с удивленными глазами, с мясистыми ноздрями, невесть откуда взявшийся ублюдок-мул – стоит непоколебимо на растрескавшемся полу победителем и доказывает с непреложной ясностью следующее.

Убийца, конечно, должен делать много всякого, но никогда, ни при каких обстоятельствах, не должен возвращаться домой.

Разминка путь Клэя

На другом конце города, когда Убийца встретился с мулом, находился Клэй, и Клэй разминался. Правду сказать, Клэй разминался постоянно. В тот момент он бегал в старом многоквартирном доме: под ногами – лестничный марш, на закорках – другой пацан, а в груди – грозовая туча. Короткие темные волосы приглажены, в глазах – огонь.

Рядом, справа, бежал другой паренек – светловолосый, годом старше, – стараясь не отстать, но при этом подталкивая. А слева мчалась со всех ног бордер-колли, и вместе получалось, что Генри и Клэй, Томми и Рози заняты тем, чем бывают заняты всегда.

Один болтает.

Один тренируется.

Один цепляется за жизнь.

И даже собака выкладывается полностью.

Для такой тренировки требовался ключ, и они платили другу, который устраивал им проход в здание. Десятка за бетонную глыбу с начинкой. Неплохо. Бегут.

– Ты несчастный кусок говна, – говорит Генри (делец и союзник) Клэю под локоть.

Пыхтя по лестнице, он подскакивает и смеется. Улыбка, не удержавшись, слетает с лица; он ловит ее в ладонь. В такие минуты Генри общается с Клэем набором испытанных и проверенных оскорблений.

– Ты ноль, – говорит он. – Тюфячина.

Ему неприятно, но приходится продолжать:

– Хлипкий, как яйцо всмятку, пацан. Прям тошно глядеть на такой бег.

А скоро наблюдается и другая традиция. Младшенький Томми, собиратель животных, теряет кед.

– Блин, Томми, кажется, я тебе говорил завязывать шнурки как следует. Давай, Клэй, не смеши меня, не хлюзди. Как насчет чуток подвигать булками?

Они поднялись до седьмого этажа, где Клэй свалил Томми в сторону и поймал в захват говоруна справа. Они грохнулись на затхлые плитки пола, Клэй – почти улыбаясь, двое других – смеясь, и все – стряхивая пот. После короткой борьбы Клэй поймал шею Генри в зажим. Поднял его на ноги и провез разок вокруг себя.

– Тебе срочно надо в душ, чувак.

Генри в своем репертуаре.

Мы всегда говорили: чтобы прикончить Генри, надо дважды укокошить его язык.

– Воняешь – кошмар что такое.

Клэй чувствовал жилу в руке, выворачивавшей больно умную шею Генри.

Решив вмешаться, Томми, давно и успешно тринадцатилетний, запрыгнул на них с разбегу, и все трое опять оказались на полу: руки, ноги, мальчишки и лестничная клетка. Вокруг скакала Рози: хвост трубой, грудь вперед. Черные ноги. Белые лапы. Рози лаяла, но свалка продолжалась.

После всего они лежали на спине; окно на верхней площадке лестницы, мутный свет и распираемые дыханием ребра. Воздух был тяжек. Тоннами, грудами ложились выдохи. Генри жадно хватал его ртом, но его язык оставался верен себе:

– Томми, мелкий засранец.

Тот глянул на него и улыбнулся.

– Мне кажется, ты мне жизнь спас, чувак.

– Спасибо.

– Да не, тебе спасибо.

Генри мотнул головой на Клэя, который уже приподнялся на локте. Вторую руку он держал в кармане.

– Вообще не понимаю, зачем мы терпим этого психа.

– Я тоже.

Но они понимали.

Прежде всего, он был Данбар, а потом с Клэем тебе хотелось знать.

Что это все-таки такое?

Что такое стоило знать о Клэйтоне, нашем брате?

Вопросы тянулись за ним много лет.

Например, почему он улыбается, но никогда не смеется?

Почему дерется, но никогда не ради победы?

Почему ему так нравится сидеть на крыше?

Почему бежит не ради удовлетворения, но ради дискомфорта – будто ищет двери в боль и страдание и всегда с этим мирится?

Ни один из этих вопросов, однако, не был ему особенно по нраву.

Это были разминочные вопросы.

Не более того.

Полежав на спине, они еще трижды взбегали наверх, и Рози на бегу подобрала потерянный кед.

– Слышь, Томми.

– Ну?

– Следующий раз завязывай крепче, понял?

– Конечно, Генри.

– Двойным узлом – или я тебя пополам перережу.

– Ладно, Генри.

Внизу Генри хлопнул его по плечу – и они взбежали по лестнице и спустились в лифте. (В чьем-то понимании мухлеж, но на самом деле намного труднее: сокращает время отдыха). Завершив последний подъем, Генри, Томми и Рози опять поехали вниз, но Клэй спустился пешком. Вышли, направились к машине Генри, похожей на лежащую на дороге чугунную плиту. Там повторилась привычная история:

– Рози, ну-ка вали с моего места.

Она сидела за рулем, уши – идеальные треугольники. Такой вид, будто сейчас возьмется ловить любимую станцию на радио.

– Ну-ка, Томми, выкини ее отсюда, удружи нам.

– Иди сюда, красотка, хорош дурить.

Генри сунул руку в карман.

Полная горсть монет.

– Клэй, держи, встречаемся там.

Двое ребят едут, третий бежит.

Крик в окно:

– Эй, Клэй!

Он наподдал. Не оборачивается, но слышит каждое слово. Каждый раз – все та же песня.

– Купи ромашек, если успеешь, ее любимые, помнишь?

Как будто он не знает.

Машина удаляется, мигнув поворотниками.

– Да смотри торгуйся!

Клэй ускоряет бег.

Начинает подъем на холм.

А сначала тренировал его я, потом – Рори, и если я применял классический метод простодушной добросовестности, то Рори прессовал, хотя и не ломал. Что же до Генри, то тот разработал систему – он занимался за деньги, но еще и потому, что ему нравилось: скоро мы увидим подтверждение этого.

На первых порах все было незатейливо, но тупо.

Мы говорили ему, что делать.

Он выполнял.

Мы могли его гнобить.

Он все сносил.

Генри мог выставить его из машины, потому что видел своих приятелей, шагающих домой под дождем, – и Клэй выходил и послушно трусил вдоль дороги. А потом, когда они проезжали мимо и кричали из окна машины «Хорош сачковать!», он прибавлял ходу. Томми, зверски терзаемый совестью, смотрел на него сквозь заднее стекло, и Клэй не отводил взгляда, пока машина не скрывалась из виду. Перекошенная стрижка за стеклом становилась меньше и меньше; и так оно все и шло.

Могло казаться, что мы его тренируем.

На самом же деле и близко не было.

Со временем слова значили все меньше, а методика все больше. Мы все знали, чего он хочет, но как он собирается этим распорядиться, не догадывались.

За каким дьяволом Клэй Данбар тренировался?

В шесть тридцать, с тюльпанами у ног, он перегнулся через кладбищенскую стену. Милое место и воздушное: Клэю там нравилось. Он глядел на солнце, пасшееся между небоскребами.

Города.

Этот город.

Там, внизу, машины сбивались в стада. Сменяли друг друга огни светофоров. Убийца пришел.

– Прошу прощения?

Никакой реакции. Он крепче ухватился за ограду.

– Молодой человек?

Оглянувшись, он увидел старушку, которая указывала на него, посасывая губы.

Должно быть, вкусные.

– Вы не против?

У нее был размытый взгляд, на ней были поношенное платье и чулки. Казалось, зной ей нипочем.

– Можно попросить у вас один цветочек?

Клэй заглянул в глубокую морщину, длинную борозду над ее глазами. Протянул тюльпан.

– Благодарю, благодарю, молодой человек. Для моего Уильяма.

Клэй кивнул и следом за ней прошел в кладбищенские ворота: двинулся вдоль могил. Добравшись до нужной, он присел на колено, потом постоял, сложил на груди руки и посмотрел на предзакатное солнце. Он не мог бы сказать, сколько времени прошло, прежде чем по бокам возникли Генри и Томми, а у памятника – высунувшая язык Рози. Ребята стояли, ссутулившись, но не обмякнув, и держали руки в карманах. Если бы у собаки были карманы, не сомневаюсь, она тоже сунула бы туда лапы. Все их внимание было сосредоточено на могильной плите и увядавших на глазах цветах, которые положили перед ней.

– Ромашек нет?

Клэй отвел глаза.

Генри пожал плечами.

– Ну, Томми.

– Что?

– Отдай, его очередь.

Клэй вытянул руку. Он знал, что делать.

Он взял флакон со спреем, брызнул на металлическую табличку. Затем ему подали рукав от серой футболки, и он как следует потер и отполировал памятник.

– Пропустил кусок.

– Где?

– Томми, ты слепой? Вон, в углу, смотри. Глаз нету?

Клэй послушал их перепалку, потом еще поводил тряпкой по кругу; рукав стал черным: грязные губы города. Все трое мальчишек были в майках и потрепанных шортах. Все трое сжали зубы. Генри подмигнул Томми.

– Молодчина, Клэй, а теперь пора в путь, а? Неохота опоздать на главное событие.

Томми с собакой двинулись первыми, как всегда.

Затем Клэй.

Догнав их, Генри заметил:

– На нормальном кладбище и соседи норм.

Что и говорить, гнать пургу он мог бесконечно.

Томми сказал:

– Терпеть не могу сюда ходить, ты же знаешь, да?

А Клэй?

Клэй – всегдашний тихоня, улыбака – только обернулся напоследок и еще раз бросил взгляд на залитое солнцем поле статуй, крестов и могильных плит.

Они выглядели как кубки за второе место. Все до единого.

Дикари

Тем временем на Арчер-стрит ситуация на кухне зашла в тупик.

Убийца медленно попятился за дверь, в комнаты. Тишина в доме устрашала – бескрайнее море, где совесть терзала его и топила, – и вместе с тем оказывалась фальшивой. Урчал холодильник, дышал мул, к тому же в доме обнаружились и другие животные. Вот сейчас, отступив в коридор, Убийца почувствовал рядом с собой какое-то движение. Не шел ли кто-то по его следу?

Какое там.

Нет, звери не представляли совершенно никакой угрозы: больше всего его пугали двое старших нас.

Я, ответственный, – уже давно кормилец семьи.

И Рори, несокрушимый, – человек-гиря.

Примерно в шесть тридцать Рори стоял на другой стороне улицы, привалившись к столбу, улыбался криво и растерянно, улыбался лишь в шутку; мир был пакостным, и Рори таким же. После недолгого поиска он снял с губ длинный женский волос. Кто бы она ни была, где бы ни находилась, в мыслях Рори девушка сейчас лежала, раздвинув ноги. Девушка, о которой мы не узнаем, которую не увидим.

А минутой раньше он столкнулся с девушкой, которую мы знаем, с девушкой по имени Кэри Новак. Прямо возле ее дома.

Она пахла лошадьми и приветственно окликнула его.

Спрыгивая со старого велосипеда.

У Кэри были густо-зеленые глаза и каштановые волосы – километрами спадавшие по спине, – и она передала ему сообщение для Клэя. Оно касалось книги: одной из трех, важных для всего.

– Скажи ему, что мне по-прежнему нравится Буонаротти, ладно?

Рори растерялся, но не шелохнулся. Только губы зашевелились:

– Борна… кто?

Девчонка рассмеялась, направляясь к гаражу.

– Просто передай, ладно?

Но потом сжалилась, обернулась на ходу, такая веснушчаторукая и уверенная. В ней была какая-то особая щедрость – зноя, пота и жизни.

– Ну, знаешь, – сказала она, – Микеланджело?

– Чего?

Рори еще больше запутался. Чокнутая, подумал он. Милашка, но совершенно чокнутая. Кого чешет этот Микеланджело?

Но тем не менее сообщение застряло в голове.

Нашел столб, передохнул у него, затем перешел дорогу, домой.

Рори хотелось чутка подкрепиться.

А я, я был недалеко, ехал, полз в пробке.

Вокруг, впереди, позади, выстроились тысячи машин, устремлявшихся к разным домам. Упорная волна зноя наваливалась через окно моего универсала (того, на котором я езжу до сих пор), и бесконечно тянулась кавалькада рекламных щитов, магазинных витрин и порциями движущихся пешеходов. С каждой подвижкой город вламывался в салон, но в нем оставался и привычный запах дерева, шерсти и лака.

Я высунул руку за окно.

Тело ощущалось как деревянная колода.

Ладони у меня были липкими от клея и скипидара, и мне хотелось одного: скорее попасть домой. Принять душ, сварганить ужин и, может, почитать или посмотреть старый фильм.

Ведь не так много и хотел, правда?

Доехать до дому и отдохнуть?

А вот и выкуси.

Бернборо

На такие дни у Генри были свои правила.

Во-первых, обязательно пиво.

Во-вторых, холодное.

По этой причине он оставил Томми, Клэя и Рози на кладбище, с уговором позже забрать их в Бернборо-праке.

(Бернборо-парк, для тех, кто не знает наш район, – это заброшенный стадион. Тогда там были рассыпающиеся трибуны и удобная парковка, компенсировавшая разбитые стекла. И у Клэя это было место самых жестких тренировок.)

Впрочем, прежде чем сесть в машину, Генри счел нужным дать Томми еще несколько последних инструкций. Рози тоже слушала:

– Если я припоздаю, скажи им попридержать коней, ладно?

– Ясно, Генри.

– И скажи им, чтобы бабки готовили сразу.

– Ясно, Генри.

– У тебя не заело это «ЯсноГенри», а, Томми?

– Не заело.

– Давай продолжи в том же духе, и я тебе всыплю, прямо при нем. Хочешь?

– Нет, Генри, спасибо.

– И я тебя понимаю, пацан.

Быстрая улыбка – движение озорного, хорошо тренированного ума. Генри шлепнул Томми по уху, ласково, но ловко, затем схватил Клэя.

– А ты – будь другом…

Он сжал его лицо ладонями.

– Не пропусти тех двух уродов.

В облаке пыли, взметенной колесами, Рози смотрела на Томми.

Томми смотрел на Клэя.

Клэй не смотрел ни на кого.

Он сунул руку в карман; в тот момент он всей душой хотел снова пуститься бегом, но с городом, распахнутым перед ними, и с кладбищем за их спинами. Он сделал два шага к Рози и подхватил ее под мышку.

Он выпрямился, и собака заулыбалась.

Ее глаза были пшеница и золото.

Она рассмеялась миру внизу.

Они оказались на Энтрити-авеню, только поднялись на высокий холм – и тут Клэй пустил Рози на землю. По гнилым стручкам плюмерии они протопали на Посейдон-роуд: главное место конных кварталов. Ржавая миля магазинов.

И если Томми тянуло в зоомагазин, Клэя влекли другие места: ее улицы, ее памятники.

Лонро, думал он.

Боббиз-лейн.

Мощенная булыжником Питер-Пен-сквер.

У нее каштановые волосы и густо-зеленые глаза, и она ученица Энниса Макэндрю. Ее любимый конь носит кличку Матадор. Ее любимыми скачками всегда были Кокс Плейт. Любимый победитель этих скачек – могучий Кингстон-Таун, добрых тридцать лет назад. (Все лучшее случается до нашего рождения.)

Книга, которую она читает, – «Каменотес».

Одна из трех, важных для всего.

На знойной Посейдон-роуд братья с собакой свернули на восток, и вскоре надвинулось: стадион.

И вот они уже идут на фоне его ограды, и вот сквозь дыру пробираются внутрь.

На беговой дорожке, под солнцем, они ждут.

Через несколько минут появляется привычная компания – малолетние стервятники на останках стадиона: дорожки затопил бурьян. Красный тартан слезает лоскутами. На поле выросли настоящие джунгли.

– Смотри.

Томми указал рукой.

Стекалось все больше мальчишек, со всех сторон высшего подросткового великолепия. Даже издалека можно было увидеть их пригоревшие на солнце улыбки и пересчитать их уличные шрамы. А еще почувствовать запах: запах вечных полумужичков.

Стоя на внешней дорожке, Клэй наблюдал за ними. Потягивающие из бутылок, чешущие под мышками. Швыряющие пустую посуду. Некоторые пинали проплешины на дорожке – наконец, довольно скоро, он увидел все, что нужно.

Потрепав Томми по плечу, он двинулся к навесу трибун.

Их тень поглотила его.

Попался грекам

К смущению и утешению Убийцы, в гостиной обнаружились остальные – те, кого мы частенько называли бандой Томминых идиотских питомцев. А ведь еще, конечно, имена. Кто-то назвал бы их величественными, кто-то, опять же, комичными. Первой Убийца увидел золотую рыбку.

Боковым зрением он заметил у окна аквариум на подставке и, повернувшись, разглядел рыбку, бросавшуюся вперед и откатывающуюся назад, таранившую лбом стеклянную стену.

Ее чешуя – словно оперенье. Хвост – золотая лопасть.

АГАМЕМНОН.

На полуотсохшей наклейке у днища это объявляла надпись зеленым маркером, сделанная неровным мальчишечьим почерком. Это имя Убийце было знакомо.

Затем на истертом диване спящий между пультом от телевизора и грязным носком обнаружился здоровенный серый зверюга-кот: полосатый, с гигантскими черными лапами и восклицательным знаком хвоста, он носил кличку Гектор.

Во многих смыслах этот Гектор был самым презренным животным в доме; и сегодня, даже в такой зной, он спал, свернувшись, будто жирное косматое C, это если не считать хвоста, воткнутого в него будто шерстистый меч. Когда кот менял положение, шерсть летела с него тучами, но он спал, ничуть не уменьшаясь и мурча. Довольно было кому-то пройти мимо, чтобы он включил мотор. Хоть и Убийце. Гектор никогда не отличался особой разборчивостью.

Наконец, длинная просторная птичья клетка на книжном шкафу.

В ней, выжидая, сидел голубь, торжественно серьезный, но довольный.

Дверца клетки стояла нараспашку.

Раз-другой голубь прошелся по клетке, и его сизая голова каждый раз едва заметно, с идеальной синхронностью кивала. Именно так птица занимала себя каждый божий день, дожидаясь возможности усесться на Томми.

Мы называли его Телли.

Или Ти.

Но никогда, ни по какому случаю, не его полным возмутительным именем – Телемах.

Боже, как мы злились на Томми за эти клички.

Единственное, почему это сошло, – мы все понимали: этот малый знал, что делает.

Сделав несколько шагов, Убийца огляделся.

Вот, похоже, и вся компания: один кот, один птиц, одна золотая рыбка, один убийца.

И, конечно, мул на кухне.

Вполне безобидное сборище.

В странноватом свете, в нависшем зное, среди других предметов в гостиной – подержанный и побитый ноутбук, заляпанные кофе подлокотники дивана, стопки учебников на полу – Убийца чувствовал его присутствие, прямо за своей спиной. Этой вещи оставалось разве что крикнуть: «Бу-у!»

Пианино.

Пианино.

Господи, думал он, пианино.

Деревянное, ореховое, прямое, оно стояло в углу с закрытым ртом и океаном пыли на крышке.

Замкнутое и спокойное, ощутимо грустное.

Пианино, и всё.

Если вы думаете, что в нем не было ничего особенного, не спешите, потому что левая нога Убийцы задрожала. А сердце стиснула такая боль, что он совсем было ринулся прочь через парадную дверь.

Ну и наступило время для первых шагов на крыльце.

* * *

Был ключ, была дверь, был Рори – и ни секунды, чтобы приготовиться. Любые слова, которые Убийца мог произнести, испарились из его гортани, да и воздуха-то в ней тоже осталось немного. Только вкус колотящегося сердца. И он лишь мельком увидел парня, потому что тот в один миг просквозил по коридору. Великим стыдом стало, что Убийца не понял, кто это был.

Рори или я?

Генри или Клэй?

Конечно, не Томми. Слишком большой.

Все, что он успел ухватить, это движущаяся фигура, а затем радостный рев с кухни:

– Ахиллес, ну ты и наглое рыло!

Хлопнула дверца холодильника, и тут встрепенулся Гектор. Он с глухим стуком спрыгнул на пол и потянул задние лапы в той самой тряской кошачьей манере. И вступил на кухню с другого конца. Голос тут же поменялся:

– Тебе какого хера тут надо, Гектор, жирный мешок с дерьмом? Опять ко мне в кровать запрыгнешь сегодня – и конец, клянусь.

Шелест хлебных пакетов, открывание банок. И снова смех:

– Эй, Ахиллес, старина?

Разумеется, он не стал его выпроваживать. Пусть Томми парится, решил он. Или еще лучше, решил, что на мула надо наткнуться мне. Вот это будет огонь. Так оно и вышло.

И столь же быстро, как ворвался, Рори еще разок промелькнул в коридоре, хлопнул входной дверью – и был таков.

Как вы можете вообразить, от такого Убийца оправился не сразу.

Сколько-то сердечных толчков, сколько-то вдохов.

Его голова поникла, мысли возносили хвалу.

Золотая рыбка бодала аквариум.

Голубь разглядывал его, затем промаршировал из конца в конец клетки, будто генерал, а вскоре вернулся и Гектор – вошел в гостиную и сел, будто в зрительном зале. Убийца определенно слышал собственный пульс – его гул, его шипение. Он чувствовал его у себя в запястьях.

Если что и было ему ясно, так это одно.

Нужно сесть.

И он быстро нашел себе прибежище на диване.

Кот облизнул морду и бросился.

Оглянувшись, Убийца увидел Гектора в момент прыжка – плотный серый ком шерсти и полосок – среагировал и поймал. По крайней мере, на мгновение, задумался: погладить или нет? Но Гектору было все равно – он мурчал на весь дом, прямо на коленях Убийцы. Он даже выпустил от удовольствия когти и кромсал Убийце бедро. И тут пришел кто-то еще.

В это было почти невозможно поверить.

Это они.

Это они.

Мальчики идут, а я здесь сижу, придавленный самым тяжелым в истории человечества домашним котом. Его как будто придавило наковальней, но при этом еще и мурчащей.

На сей раз это оказался Генри, убирающий челку с глаз и деловито направляющийся на кухню. Он был не так весел, но спешил, точно, не меньше Рори:

– Да, молодчина, Ахиллес, не забуду. Представляю, как Мэтью вечером взбесится.

Еще бы!

Генри полез в холодильник и на сей раз продемонстрировал кое-какие манеры:

– Друг, ты не мог бы чуток убрать башку, а? Бла-адарю.

Он позвякивал пивными банками, доставая их и закидывая в холодильник, – и вскоре снова вышел за порог, торопясь в Бернборо-парк, а Убийца снова остался.

Что происходит в этом доме? Неужели никто не почует убийцу?

Нет, так просто не обойдется, и вот он обдумывает – на сей раз поверженный на диване в состояние природной невидимости. Он застрял где-то между ее утешительной милостью и ее постыдным бессилием – и сидел, бесхитростный и спокойный. Вокруг него в вечернем свете вихрился циклон кошачьей шерсти. Золотая рыбка вновь пошла войной на стекло, а голубь пустился рысью.

Сзади за ним наблюдало пианино.

Человек-гиря

В Бернборо-парке, собрались наконец все, жали руки, смеялись. Кайфовали. Пили, как то свойственно подросткам, со всей жадностью и открытостью. Окликали «Эй!» и «Алё!», спрашивали «Где ты пропадал, блин, падла пьяная?» Сами об этом не подозревая, они были виртуозами аллитерации.

Едва Генри выбрался из машины, первым делом он удостоверился, что Клэй уже в подтрибунной раздевалке. Там он встретит сегодняшнюю команду: шестерых пацанов, все ждут его, а потом будет вот что.

Они выйдут из тоннеля.

Каждый из шестерых займет позицию где-то на четырехсотметровой дорожке.

Трое – на отметке в сто метров.

Двое – на двухстах.

И один – где-то между тремястами и финишем.

Наконец, самое важное: каждый из шестерых будет изо всех сил мешать Клэю пробежать этот единственный круг. Но это легче сказать, чем сделать.

Что до толпы зрителей, то они угадывают исход. Каждый называет какое-то время, и тут уже начинается работа Генри. Он с большой охотой принимает ставки. Кусок мела в руке, старинный секундомер на шее – и он готов.

* * *

Сегодня несколько человек подступили к нему сразу же, у подножия трибун. Многие из них для Генри даже не были реальными людьми – просто прозвища с пристегнутыми к ним пацанами. Ну а мы всех их, кроме двоих, увидим здесь и тут же бросим, они навсегда останутся такими балбесами. И это, если подумать, в общем, милость.

– Ну, Генри? – подскочил к нему Короста.

Парня с таким прозвищем можно только пожалеть: он весь был испещрен струпьями разных форм, размеров и цветов. Вроде как он начал откалывать всякие дурацкие штуки на велике в восемь лет, да так и не унимался.

Генри почти уже пожалел его, но все же предпочел презрительно усмехнуться.

– Что «Ну»?

– Он выдохся?

– Не особо.

– Он уже сбегал по Сракиной лестнице?

На сей раз это Чохарь. Чарли Дрейтон.

– А в гору на кладбище?

– Он молодцом, не ссы, машина просто.

Генри потер руки в радостном волнении.

– Но у нас там тоже шестеро из лучших. Даже Старки.

– Старки! Эта сучара снова здесь, что ли? Ну, это накидывай, думаю, не меньше полминуты.

– Да ладно те, Рыба, Старки только языком. Клэй пролетит мимо, не заметив.

– Срак, сколько там этажей у вас, я забыл?

– Шесть, – ответил Генри. – И, кстати, ключик подзаржавел. Организуй нам новый, и я, может, даже позволю тебе ставить бесплатно.

Срака, курчавый, курчаволицый, облизнул курчавые губы.

– Ну? Серьезно?

– Ну ладно, может, за полцены.

– Эй, – вступил в разговор парень по прозвищу Дух. – А с какого это Сраке бесплатно ставить?

Генри оборвал его, пока и обрывать-то было нечего.

– Так уж вышло, Дух, бледный ты хуй, у Сраки есть кое-что для нас полезное: он полезный человек.

Шедший рядом Генри поучал:

– А вот ты, с другой стороны, бесполезный. Сечешь?

– Ладно, Генри, а если так?

Срака решил поторговаться.

– Можешь взять мой ключ, если примешь у меня три ставки на гратис.

– На гратис? С каких пор ты у нас, блин, француз?

– А по-моему, это не французы говорят гратис. Это, Генри, кажись, немцы.

Голос донесся со стороны; Генри обернулся.

– Ты, что ли, Жова, лохматка охеревшая? Ты в прошлый раз и по-английски-то не особо мог!

И к остальным:

– Только поглядите на этого чудилу!

Смех.

– Молодцом, Генри.

– И не думай, что «Молодцом, Генри» поможет тебе выпросить скидку.

– Эй, Генри…

Срака. Еще один заход.

– А что, если…

– Да боже ж мой!

Генри яростно закричал, но это была притворная ярость, не настоящая. В свои семнадцать он изведал большую часть того, что может обрушить на человека жизнь в шкуре одного из Данбаров, и неизменно улыбался, каково бы ни пришлось. А еще он пристрастился к этим средам на Бернборо и к мальчишкам, глазевшим с забора. Ему нравилось, что у них они – главное событие середины недели, а для Клэя – лишняя тренировка.

– Ну что, сукины дети, кто первый? Десятку на базу или пошел на хер!

Он вспрыгнул на щелястую скамью.

Тут посыпались ставки, кто сколько: от 2:17, 3:46, потом гулкое 2:32. Обломком зеленого мелка Генри записывал время и имена на бетоне прямо под ногами; рядом со ставками прошлых недель.

– Ну ладно, давай уже, Пакет, сколько можно.

Пакет, также известный как Вонг, или Курт Вонгдара, уже давно мучительно решал. Он мало к чему относился серьезно, но, похоже, ставки были одной из таких материй.

– Ладно, – вымолвил он. – Если там Старки, пусть будет, мать его, пять одиннадцать.

– Господи.

Генри улыбнулся, не поднимаясь с корточек.

– И помните, парни, никаких передумываний, и таблицу не трогать.

Он что-то заметил.

Кого-то.

Дома, на кухне, они разминулись лишь на несколько минут, но теперь он его видел – четко и без всякого сомнения: волосы как темная ржавчина, и глаза как свалка металлолома, жует резинку. Генри просиял.

– Что такое?

Общее недоумение, хор:

– Что там? Что за…

И Генри мотнул, указывая, головой, в тот самый миг, когда среди меловых строчек упало слово:

– Джентльмены…

На какой-то миг у всех на лицах проступило «Ох ты, черт!», что стало бесценным зрелищем, а через секунду все кинулись хлопотать.

Срочно менять ставки.

Сигнальный дым

Ну что ж, значит, так тому и быть.

С него хватит.

Мрачный, виноватый, пристыженный, Убийца принял решение; мы можем его ненавидеть, но не можем игнорировать. Вместе с тем его следующий шаг уже напоминал знак вежливости – раз уж он проник в дом без разрешения, предупредить нас он был просто обязан.

Он переложил Гектора со своих колен. Подошел к пианино.

Он не стал поднимать крышку клавиатуры (у него нипочем не хватило бы духу), а открыл инструмент сверху, но то, что он нашел внутри, было, наверное, еще хуже – там, на струнах, лежали две книги в антрацитовых обложках и старое синее шерстяное платье. В кармане платья – пуговица от него, и то, за чем Убийца туда полез: пачка сигарет.

Он медленно вынул ее.

И сложился вдвое.

Ему стоило труда подняться и распрямиться.

Стоило труда закрыть пианино и перейти на кухню. Из ящика со столовыми приборами он выудил зажигалку и стал перед Ахиллесом.

– Провались оно!

Он впервые отважился открыть рот. Теперь он понял, что мул не собирается нападать, поэтому Убийца закурил и шагнул к раковине.

– Раз уж я тут, чего бы посуду не помыть.

Идиоты

Внутри стены раздевалки покрывали жалкие граффити – работы любителя, не вызывавшие ничего, кроме неловкости. Клэй сидел босиком, не замечая их. Перед ним Томми вычесывал из спутанной шерсти на животе Рози травинки, но вскоре собака перевернулась. Он осторожно взял в ладонь ее нос.

– Данбар.

Как и ожидалось, в раздевалке были еще шестеро мальчишек, каждый в собственном небольшом облаке настенной росписи. Пятеро болтали и шутили между собой. Шестой выделывался перед подружкой: хамоватый малый по прозвищу Старки.

– Эй, Данбар.

– Что?

– Да не ты, Томми, имбецил несчастный.

Клэй обернулся.

– На!

Старки швырнул моток малярного скотча, угодив Клэю прямо в грудь. Скотч упал на пол, Рози тотчас схватила его в пасть и не выпускала. Клэй смотрел, как она борется с рулоном, а Старки пустился разглагольствовать:

– Чтобы у тебя уж не было никаких оправданий, когда я тебя просто уделаю на дорожке. Ну и потом, у меня остались колоритные воспоминания, как ты мотал эту липкую херню, когда мы были помладше. Там полно битого стекла. Не хотелось бы, чтобы ты изранил свои прекрасные ножки.

– Ты сказал «колоритные»? – не поверил Томми.

– А что, раз гопник, так и слов не знает? Я еще сказал «имбецил», что идеально описывает таких, как ты.

Старки и его девице это явно пришлось по вкусу; Клэю девица поневоле нравилась. Он отметил ее помаду, ее мрачную усмешку. Еще ему нравилась бретелька лифчика, как та перекрутилась у нее на плече. Его не раздражало, как эти двое трогали друг друга и как бы обмазывали – ее промежность на бедре Старки, она оседлала его ногу. Это было любопытство, не больше того. Во-первых, она не Кэри Новак. Во-вторых, все это не имело к его личности никакого отношения. Для тех, снаружи, ребята в раздевалке были шестеренками чудесной шарманки: грязноватого развлечения. Для Клэя все они были товарищи, участники общего плана. Сильно ли они смогут его отметелить? До какой степени ему удастся уцелеть?

Клэй знает, что вот-вот им выходить на дорожку, и потому откидывается, закрывает глаза и представляет рядом с собой Кэри, тепло и сияние ее плеч. Веснушки на ее лице как булавочные уколы – такие глубокие и алые, но тоненькие – как график или, еще лучше, головоломка соедини-по-точкам для первоклассника. На коленях у нее – книга в светлой обложке, которую они читают вместе, с бронзовыми осыпающимися буквами: «Каменотес».

Ниже заглавия написано: «Все, что вы хотели знать о Микеланджело Буонаротти, – неиссякаемый карьер гения». Внутри, в самом начале – краешек отрезанной страницы, той, где были сведения об авторе. Закладка – недавний билетик на тотализатор:

Роял-Хеннесси, скачка 5

№ 2 Матадор

Только выигрыш: $1

Вскоре она поднимается и наклоняется к Клэю.

С любопытной, как всегда, улыбкой человека, ко всему обращенного лицом. Наклоняется ближе и приступает: прикасается нижней губой к его верхней, выставляя перед собой книжку.

– Тогда он и понял, что это и есть мир, а все сущее в нем – образ.

Цитируя любимое место, она касалась губами его губ – три раза, четыре, а вот и пять – и потом, чуть отстранившись:

– В субботу?

Кивок, потому что в субботу вечером, всего через три дня, они и правда встретятся на другом его любимом заброшенном стадионе. Который называется Окружность. Там, на поле, они лягут рядом. Прядь ее волос будет щекотать его час за часом. Но он так и не отведет волосы, не поправит.

– Клэй…

Она растворяется.

– Пора.

Но ему не хочется открывать глаза.

Тем временем парень с зубами, как у зайца, по кличке Хорек ждал снаружи, а Рори, как всегда – внутри. Всякий раз как он, по старой памяти, появлялся здесь, так все и шло.

Он прошагал по тоннелю и вошел в унылую раздевалку, и даже Старки перестал хвастать своей девушкой. Крепко прижав палец к губам, Рори встрепал Томми волосы, почти зло, и предстал перед Клэем. Он оглядел его, невозмутимо улыбаясь, своими бесценными глазами цвета битого железа.

– Эй, Клэй.

Но не смог удержаться.

– Все страдаешь херней, а?

И Клэй улыбнулся в ответ, пришлось.

Улыбнулся, но не поднял глаз.

– Готовы, парни?

Генри, с секундомером в руке, принес весть.

Клэй поднялся на ноги, Томми задал вопрос: все это было частью ритуала. Он небрежно показал Клэю на карман:

– Хочешь, я пока подержу у себя?

Клэй ответил, не сказав ни слова.

Ответ был всегда один.

Он даже не покачал головой.

Мгновением позже они оставили граффити за спиной.

Вышли из тоннеля.

Прорисовались на свету.

У выхода собралось приблизительно два десятка идиотов, примерно поровну по обеим сторонам, хлопая выходящим. Идиоты аплодируют идиотам – грандиозно. То, что это сборище умело лучше всего.

– Вперед, парни!

Доброжелательные выкрики. Плеск ладоней.

– Жми, Клэй! Газ до отказа, малыш!

Позади трибун не гас желтый свет.

– Не убей его, Рори!

– Вмажь ему покрепче, Стархер, сука страхолюдная!

Смех в толпе. Старки придержал шаг.

– Эй.

Он указал на кого-то пальцем и процитировал из кино:

– Пожалуй, потренируюсь сперва на тебе.

Он ничуть не возражал против «страхолюдной суки», но стерпеть «стархера» не мог. Обернувшись, Старки увидел, как его подруга смело лезет вверх по щелястым скамьям. Ей не было дела до всей этой шпаны: разумеется, и одного хватало с лихвой. Старки поволок дальше свой мощный корпус, догоняя остальных.

Они ненадолго задержались у старта, затем пацаны из раздевалки разбрелись по дорожке. В первой тройке были Селдом, Магуайр и Жестянка: двое проворных и сильных и третий – здоровенный кабан, чтобы его задавить.

Парой на метке 200 встанут Шварц и Старки, из которых один – безупречный джентльмен, а второй – настоящее животное. Со Шварцем, однако, имелась одна беда: абсолютный, непреклонный рыцарь, в состязании он будет громом и молнией. После – ослепительные улыбки и похлопывания по плечу. Но возле метательного сектора он шарахнет, как локомотив.

Игроки тоже пришли в движение.

Они потекли наверх, на последние ряды трибун, чтобы видеть и дальнюю часть круга.

Пацаны на дорожке готовились.

Стучали кулаками по квадрицепсам. Растягивались, шлепали себя по плечам.

На стометровой отметке мальчишки встали через дорожку друг от друга. Их окружало сияние, их ноги полыхали. На фоне заходящего солнца.

На двухстах Шварц катал голову от плеча к плечу. Светлые волосы, светлые брови, сосредоточенный взгляд. Рядом с ним Старки сплевывал на дорожку. Баки у него сальные и настороженные, торчат перпендикулярно щекам. Волосы как придверный коврик. И снова уставился вдаль, сплюнул.

– Эй, – окликнул Шварц, но Старки не отводил глаз от стометрового рубежа.

– Да в секунду докатит.

– И что?

И, наконец, последним на прямой, метрах в пятидесяти от финиша, стоял Рори, беспечный, будто у подобного занятия есть собственная логика: и все именно так и должно идти.

Платок факира

Наконец, рокот мотора: хлопок дверцы как щелчок степлера.

Он пытался разогнать дым ладонью, но пульс Убийцы колотился немного сильнее, особенно чувствительно – в шее. Он запаниковал и уже готов был просить Ахиллеса пожелать ему удачи, но теперь уже мул и сам казался беззащитным: фыркнул и стукнул копытом.

Шаги на крыльце. В скважину вошел ключ и провернулся. Я моментально учуял дым.

На пороге с моих губ безмолвно посыпался длинный список проклятий. Бесконечная, как платок факира, леска изумления и ужаса, а за ней еще многие мили нерешительности и пара бескровных рук. Что я делаю? Чем я, черт побери, занят?

Сколько я здесь простоял?

Сколько раз я думал развернуться и выйти?

На кухне (как я узнал много позже) Убийца тихо поднялся на ноги.

Вдохнул зной. Благодарно посмотрел на мула.

Не вздумай теперь меня покинуть.

Улыбака

– Три… два… один… пошел!

Щелчок секундомера, и Клэй взял старт.

В последнее время они только так и делали: Генри нравилось, как в телике стартуют горнолыжники вниз со склона, и здесь он внедрил похожий метод.

Как всегда, к началу отсчета Клэй еще был не у черты. Бесстрастный, с каменным лицом, босые ноги в отличном тонусе. На «пошел» они славно оттолкнулись от стартовой линии. И только начав бег, он ощутил пару кусающих и жгучих слезинок, набежавших под веки. И лишь в тот момент он сжал кулаки: вот теперь он готов, готов к этой бригаде идиотов, к этому восхитительно подростковому миру. Больше он никогда его не увидит и не станет вновь его частью.

Бурьян под ногами разлетался налево и направо, отскакивая с его пути. И даже дыхание, казалось, вылетало из его горла, чтобы только сбежать. Но на его лице по-прежнему не было никаких эмоций. Только две изогнутые слезные дорожки, сохнущие, пока он вбегает в поворот навстречу Селдому, Магуайру и Жестянке. Клэй знал, как их разрубить. Всего иного у него было по одному, по два, но локтей – тысяча.

– А ну.

Они деловито сомкнулись.

Они заступили ему путь на четвертой дорожке, с тошнотворным потом, с запястьями, а его колени и бедра все бежали, наискось в воздухе. Разгон, однако, помог. Правая рука Клэя врылась в резину, затем колено, и он перебросил Магуайра через спину; тот заслонил лицо Селдома. Через мгновение Клэй увидел, что бедняга вот-вот разрыдается, и уложил, впечатал его рядом.

Тут уж со слоновьим топотом подскочил шарообразный Брайан «Жестянка» Белл – носивший еще второе прозвище – Мистер Пухлый. Кулак у горла, мясистая грудь прижалась сзади. Он прошептал горячо и хрипло: «Я тя уделал». Клэю не нравилось, когда ему так шепчут. И его особо не заботило это «уделал», и очень скоро Жестянка жалким мешком лежал в бурьяне. Мешком с кровоточащим ухом.

– Твою!..

Парень был таков.

Да, про Жестянку можно было забыть, но те двое вернулись на рубеж – один битый, второй целый: им не хватило. Клэй поднажал. Усилил мах. Выбежал на обратную прямую.

Теперь он сканировал следующих двух, а те не ждали его так быстро.

Шварц принял стойку.

Старки опять плюнул. Не парень, а фонтан какой-то. Горгулья!

– Давай!

Какая-то зверушка в гортани Старки издала боевой клич. Сам-то он должен был знать, что Клэя этим не испугаешь и не раззадоришь. Позади, сутулясь, стояли ребята из первой тройки, одни расплывчатые силуэты, и Клэй резко качнулся в сторону, потом в другую. Он целил больше в Старки, который теперь не плевался, а вращался на месте. Он едва успел зацепить пальцем самый краешек резинки трусов Клэя, но тут, разумеется, налетел Шварц.

Как и было обещано, Шварц снес его, как локомотив. Экспресс на 2:13.

Его аккуратная челка выплеснулась через край в тот миг, когда он вжал Клэя наполовину в дорожку номер один, наполовину в стену бурьяна, и Старки догнал их на четвереньках. Своей порослью на щеках он вспорол Клэю скулу. Он даже поймал его в захват, пока они лягались и вбивались в землю, с кровью, с рывками, с пивным дыханием Старки. (Боже, бедная девица на трибунах.)

Их пятки колотились о тартан, как при удушении.

Казалось, через много миль с трибун долетела жалоба:

– Не видно ни хера!

Если бы на поле еще хоть на мгновение затянулось, пришлось бы им бежать до поворота.

На газоне Бернборо-парка было много возни, но Клэй всегда находил способ вырваться. Для него в конце не могло быть ни выигрыша или проигрыша, ни времени, ни денег. И не важно, сильно ли его поломают: никто его не поломает. И, как бы крепко ни держали, не удержат. Ну или, по крайней мере, никто его не доломает.

– Колено прижми!

Здравый совет от Шварца, но поздно. Свободное колено – это свободный Клэй, и он сумел оттолкнуться, перескочить сто кило под ногами и рвануть вперед.

С трибун раздались гиканье и свист.

Толпа прозвищ повалила вниз, с трибун к дорожкам. С этого расстояния их вопли слышались невнятно и глухо – больше похоже на песни в его комнате, когда задует ночной южак, – но они там были, само собой, как и Рори.

Сто пятьдесят метров Клэй не делил глинисто-красную дорожку ни с кем. Сердце его лязгало, сухие дорожки слез крошились и рассыпались.

Он бежал в гаснущем свете, в его упрямых, кряжистых лучах.

Смотрел на свои ступни, топчущие упругое полотнище дорожки.

Он бежал под ободряющие крики пацанов из подтрибунной тени. Где-то там была и та красногубая девица с бесшабашным своенравным плечом. В этой мысли не было никакого вожделения, только прежняя нить легкого развлечения. Клэй намеренно подумал о девице, потому что скоро придется терпеть. И не важно, что он проходит свой круг быстрее, чем когда-либо. Впустую. Это все ни к чему, потому что там, за пятьдесят метров до финиша, стоит, как молва, Рори.

Подбегая, Клэй понимал, что надо действовать решительно. Колебания его погубят. Неуверенность смерти подобна. Незадолго до того, как они встретились, где-то на самом краю зрения, справа, маячила россыпь криков плотностью в двадцать четыре пацана. Эти черти почти разломали трибуну, а перед ними – видение Рори. Типично рваное и корявое.

А Клэй?

Он задавил в себе всякие порывы сдвинуться на шаг вправо или влево. Он практически взбежал на брата и как-то сумел прорваться. Он осязал всю анатомию Рори: его любовь и восхитительный гнев. Происходит столкновение мальчика с землей – и теперь лишь ступня Клэя в ловушке. Рука, захватившая в локтевой сгиб его лодыжку – теперь единственное, что преграждает Клэю путь к тому, что долго считалось недостижимым. Рори нельзя пройти. Никак. Однако вот Клэй тащит его за собой, складывается пополам, пытаясь отцепить. Плечо и локоть у него деревенеют, но вдруг в нескольких дюймах от лица Рори, как титан из пучины, возникает рука. Рукопожатие из ада: без особого усилия он сокрушает пальцы Клэя и таким образом распарывает его сверху вниз.

В десяти метрах от финиша Клэй окончательно заваливается на дорожку; а что это случилось у Рори с невесомостью? В этом состояла ирония его прозвища. Человек-гиря наводит на мысли о неподъемной тяжести – но смотрите, Рори больше похож на легкую дымку. Ты оборачиваешься, и он перед тобой, но выброси руку – и там уже ничего нет. Рори уже в другом месте, угрожает тебе впереди. Только одно в нем имело массу и вес – дебри и ржа волос, да жесткие, будто серый металл, глаза.

Теперь он уже крепко прижимал Клэя к красному, ушедшему в землю тартану. К ним спускались голоса – голоса мальчишек со складывающихся небес:

– Давай, Клэй. Боже мой, десять метров, ты почти добежал.

Томми:

– Клэй, что бы сделала Золя Бадд? Что бы сделал Летающий Шотландец? Загони его за линию!

Рози взлаяла.

Генри:

– А он тебя удивил, а, Рори?

Рори, подняв взгляд, хитро улыбнулся одними глазами.

Еще голос не из Данбаров, к Томми:

– Что за дьявол эта Золя Бадд? Ну и Летучий Шотландец тоже?

– Летающий.

– Хрен с ним.

– Эй, заткнитесь там, а? Тут месилово идет!

Так бывало часто, когда вспыхивала борьба.

Мальчишки, цепенея, смотрели и жалели в душе, что у них самих для такого кишка тонка, но при том были дьявольски благодарны, что это не они там валяются. Такие разговоры служили мерой безопасности, ведь от этих, вырезанных на дорожке, с бумажными легкими и бумажным дыханием, веяло чем-то жутковатым.

Клэй извивался. Но Рори не отпускал.

Только раз, через несколько минут, Клэю почти удалось высвободиться, но и тогда ему не дали уйти. Теперь он уже видел финишную черту, казалось, уже чувствовал запах краски.

– Восемь минут, – сказал Генри. – Эй, Клэй, хватит, может?

Выстроился не ровный, но явный коридор: они знали, как оказать уважение. Если бы кто-то из зрителей вынул телефон, снимать видео или сфотографировать, на него тут же накинулись бы и как следует врезали.

– Эй, Клэй.

Генри, чуть громче.

– Харэ?

Нет.

Как всегда, это было сказано без слов: он просто не улыбался.

Девять минут, десять, потом и тринадцать, и Рори уже подумывал его придушить, но тут на подходе к пятнадцатой минуте Клэй наконец сник, откинул голову назад и едва заметно усмехнулся. Слабым утешением сквозь частокол мальчишечьих ног он увидел там, дальше, в тени девицу с бретелькой от лифчика и всем прочим, и Рори выдохнул: «Слава богу». Он откатился в сторону, и на его глазах Клэй – кое-как, с одной здоровой рукой, а другой обвисшей, перетащил себя через черту.

Музыка убийцы

Я взял себя в руки.

Решительно вошел на кухню – там подле холодильника стоял Ахиллес.

Возле башни из чистых тарелок я переводил взгляд с Убийцы на мула и обратно, решая, с кого начать.

Меньшее из зол.

– Ахиллес, – сказал я.

В моих раздражении и негодовании должны были читаться воля и власть.

– Господи боже, опять, что ли, эти уродцы не заперли заднюю дверь?

Мул, верный природе, не повел и ухом.

С утомленной прямотой он задал свои обычные два вопроса.

Что?

Что здесь такого странного?

И он был прав: такое происходило уже в четвертый или пятый раз за месяц. Наверное, почти рекорд.

– А ну, – сказал я, быстро выволакивая его за гриву.

В дверях я обернулся к Убийце.

Обернулся, но не проявил эмоций:

– К твоему сведению, ты следующий.