Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VAJONA Audio

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Manipulatorin Ich kann die Emotionen von jedem manipulieren, der es zulässt. Ich werde dich verletzen, dich weinen lassen, dich zum Lachen und Seufzen bringen. Aber meine Worte berühren ihn nicht. Besonders dann nicht, wenn ich darum flehe, dass er geht. Er ist immer da, beobachtet und wartet. Und ich kann niemals wegschauen. Nicht, wenn ich möchte, dass er näher kommt. Der Schatten Ich wollte mich nicht verlieben. Aber jetzt kann ich ihr nicht mehr fernbleiben. Ich bin fasziniert von ihrem Lächeln, von ihren Augen und der Art, wie sie sich bewegt. Der Art, wie sie sich auszieht ... Ich werde weiter zusehen und warten. Bis ich sie die Meine nennen kann. Und wenn sie es erst einmal ist, werde ich sie nie wieder gehen lassen. Nicht einmal, wenn sie bettelt. Leseempfehlung: ab 18 Jahre

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

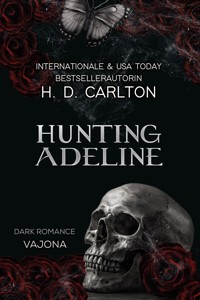

H. D. Carlton

Haunting Adeline (Band 1)

Übersetzt von Madlen Müller

Dieser Artikel ist auch als Taschenbuch und Hörbuch erschienen.

Haunting Adeline

Copyright

© 2024 VAJONA Verlag

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags

wiedergegeben werden.

Übersetzung: Madlen Müller

Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel

»Haunting Adeline«.

Korrektorat: Désirée Kläschen und Susann Chemnitzer

Umschlaggestaltung und Illustrationen: Zeichnungen und Design von Diana Gus und unter Verwendung von Motiven von 123rf

Satz: VAJONA Verlag, Oelsnitz

Vermittelt durch die Agentur:

WEAVER LITERARY AGENCY, 8291 W. COUNTY ROAD 00 NS., KOKOMO, IN 46901, USA

VAJONA Verlag

Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3

08606 Oelsnitz

ISBN: 978-3-98718-225-9

Für Amanda und May

Zade und ich werden für immer euer sein.

Wichtiger Hinweis

Keine dieser Verschwörungen entstammt Antisemitismus oder Q Anon, sondern meiner eigenen verrückten Fantasie, den üblichen Verschwörungstheorien in den Medien und den vielen okkulten Horrorfilmen, die mein Vater früher geschaut hat.

Dieses Buch endet mit einem Cliffhanger. Der Inhalt ist sehr düster mit heftigen Situationen wie CNC (einvernehmliche Nichteinvernehmlichkeit) und Dubcon zwischen den Hauptfiguren, grafisch dargestellter Gewalt, Menschenhandel, Stalking, Kinderhandel, Kinderopferung, der Erwähnung von Kindstod und expliziten sexuellen Situationen.

Es behandelt auch bestimmte Kinks wie Waffenspiele, Somnophilie, Fesselung und Erniedrigung.

Dieses Buch wurde aufgrund der Warnung bereits mehrfach aus dem Sortiment genommen. Weitere Hinweise findest du auch in Rezensionen und auf meiner Website oder du kannst mir direkt eine Nachricht schicken.

Deine psychische Gesundheit ist wichtig.

Prolog

Hat die Katze dich erwischt, Little Mouse?

Die Fenster meines Hauses zittern unter der Wucht des Donners, der über den Himmel rollt.

Ein Blitz schlägt in der Ferne ein und erhellt die Nacht. In diesem winzigen Moment zeigen die wenigen Sekunden blendenden Lichts den Mann, der vor meinem Fenster steht. Er beobachtet mich. Er beobachtet mich immer.

Ich folge meiner Routine, so wie ich es normal tue. Mein Herz setzt einen Schlag lang aus und beginnt dann heftig zu rasen, meine Atmung wird flach und meine Hände werden feucht. Es spielt keine Rolle, wie oft ich ihn sehe, er löst immer die gleiche Reaktion in mir aus.

Furcht.

Und Aufregung.

Ich weiß nicht, warum mich das in Aufregung versetzt. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Es ist nicht normal, dass flüssige Hitze durch meine Adern fließt und ein brennendes Kribbeln hinterlässt. Es ist nicht normal, dass mein Verstand anfängt, über Dinge nachzudenken, über die ich nicht nachdenken sollte.

Kann er mich gerade sehen? Mit nichts als einem dünnen Tanktop bekleidet, durch das sich meine Brustwarzen abzeichnen? Oder den Shorts, die kaum meinen Hintern bedecken? Gefällt ihm der Anblick?

Natürlich tut es das. Deshalb beobachtet er mich ja, oder? Deshalb kommt er jede Nacht wieder und wird immer dreister, während ich ihn im Stillen herausfordere. In der Hoffnung, dass er näher kommt, damit ich einen Grund habe, ihm ein Messer an die Kehle zu setzen.

Die Wahrheit ist, ich habe Angst vor ihm. Entsetzliche Angst, um genauer zu sein.

Der Mann, der vor meinem Fenster steht, gibt mir das Gefühl, in einem dunklen Raum zu sitzen, in dem das einzige Licht von dem Fernseher kommt, auf dessen Bildschirm ein Horrorfilm läuft. Es ist beunruhigend und ich möchte mich am liebsten verstecken, aber ein Teil von mir hält mich fest und setzt mich dem Schrecken aus. Dieser Teil genießt den Nervenkitzel.

Es wird wieder dunkel und die Blitze zucken in der Ferne.

Mein Atem wird immer schneller. Ich kann ihn nicht sehen, aber er mich.

Ich wende den Blick vom Fenster ab, drehe mich im dunklen Haus um und schaue hinter mich. Paranoid, dass er irgendwie einen Weg hineingefunden hat. Egal, wie tief die Schatten in Parsons Manor sind, der schwarz-weiß karierte Boden scheint immer sichtbar zu sein.

Ich habe das Haus von meinen Großeltern geerbt. Meine Urgroßeltern hatten das dreistöckige viktorianische Haus in den frühen 1940er-Jahren durch Blut, Schweiß, Tränen und mit dem Leben von fünf Bauarbeitern erbaut.

Der Legende nach – oder besser gesagt, nach Nana – fing das Gebäude während des Baus Feuer und tötete die Arbeiter. Ich konnte keine Zeitungsartikel über dieses unglückliche Ereignis finden, aber die Seelen, die in diesem Haus herumgeistern, stinken nach Verzweiflung.

Nana erzählte immer grandiose Geschichten, welche meine Eltern die Augen verdrehen ließen. Meine Mutter hatte nie etwas von dem geglaubt, was Nana erzählte, aber ich glaube, sie wollte es auch gar nicht.

Nachts höre ich manchmal Schritte. Es könnten die Geister der Arbeiter sein, die bei dem tragischen Brand vor achtzig Jahren ums Leben kamen, oder es könnte der Schatten sein, der vor meinem Haus steht.

Der mich beobachtet. Mich immer beobachtet.

Kapitel 1

Die Manipulatorin

Manchmal hege ich finstere Gedanken meiner Mutter gegenüber – Gedanken, die keine vernünftige Tochter jemals haben sollte. Gelegentlich bin ich nicht ganz bei Verstand.

»Addie, du bist albern«, sagt Mom durch den Lautsprecher meines Telefons. Ich starre es an und weigere mich, mit ihr zu diskutieren. Als ich nichts erwidere, seufzt sie laut. Ich rümpfe die Nase. Es macht mich wahnsinnig, dass diese Frau Nana immer als dramatisch bezeichnet hat, aber ihren eigenen Hang zur Dramatik nicht erkennt.

»Nur, weil deine Großeltern dir das Haus geschenkt haben, heißt das nicht, dass du auch wirklich darin wohnen musst. Es ist alt und du würdest allen in der Stadt einen Gefallen tun, wenn du es abreißen lassen würdest.«

Ich schlage den Kopf gegen die Nackenstütze, rolle mit meinen Augen und versuche, die Geduld am fleckigen Dach meines Autos zu finden.

Wie habe ich es geschafft, Ketchup da hochzubekommen?

»Und nur, weil du es nicht magst, heißt das nicht, dass ich nicht darin leben kann«, erwidere ich trocken.

Meine Mutter ist ein Miststück. Ganz einfach. Sie war schon immer leicht reizbarer Stimmung und ich kann mir beim besten Willen nicht erklären, warum. »Du wirst eine Stunde von uns entfernt wohnen! Das wird unglaublich unpraktisch für dich, wenn du uns besuchen kommst, oder nicht?«

Oh, wie soll ich das nur überleben?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch meine Frauenärztin eine Stunde entfernt ist, aber ich bemühe mich trotzdem, einmal im Jahr zu ihr zu gehen. Und diese Besuche sind sehr viel unangenehmer.

»Nein«, antworte ich gedehnt. Ich habe genug von diesem Gespräch. Meine Geduld hält nur geschlagene sechzig Sekunden an, wenn ich mit meiner Mutter spreche. Danach laufe ich auf Reserve. Ich habe keine Lust mehr, mich weiter anzustrengen, um das Gespräch am Laufen zu halten.

Wenn es nicht das eine ist, ist es das andere. Sie findet immer etwas, worüber sie sich beschweren kann. Dieses Mal ist es meine Entscheidung, in dem Haus zu leben, das mir meine Großeltern vermacht haben. Ich wuchs in Parsons Manor auf, rannte neben den Geistern durch die Flure und backte mit Nana Kekse. Ich habe viele schöne Erinnerungen an diese Zeit – Erinnerungen, die ich nicht loslassen will, nur weil Mom nicht gut mit Nana ausgekommen ist.

Ich habe die Spannungen zwischen den beiden nie verstanden, aber als ich älter wurde und anfing, Mamas bissige und hinterhältige Beleidigungen als das zu begreifen, was sie waren, ergab es Sinn.

Nana hatte immer eine positive, sonnige Einstellung zum Leben und sah die Welt durch eine rosarote Brille. Sie hat immer gelächelt und gesummt, während Mom dazu verdammt ist, ständig finster dreinzuschauen und das Leben so zu betrachten, als wäre ihre Brille zerbrochen, als sie aus Nanas Vagina gepresst wurde. Ich weiß nicht, warum ihre Persönlichkeit nie über die eines Stachelschweins hinausgewachsen ist – sie wurde eigentlich nicht dazu erzogen, ein kratzbürstiges Miststück zu sein.

Als ich klein war, hatten meine Mutter und mein Vater ein Haus, nur eine Meile von Parsons Manor entfernt. Sie konnte mich kaum ertragen, also verbrachte ich die meiste Zeit meiner Kindheit in diesem Haus. Erst als ich aufs College ging, verließ meine Mom die Stadt, eine Stunde weit weg. Als ich das College verließ, zog ich zu ihr, bis ich wieder auf eigenen Beinen stand und meine Schriftstellerkarriere in Schwung kam.

Und als es dann so weit war, beschloss ich, durch das Land zu reisen und mich nie wirklich an einem Ort niederzulassen.

Nana war vor einem Jahr gestorben und hatte mir das Haus per Testament überlassen, aber meine Trauer hatte mich daran gehindert, in Parsons Manor einzuziehen. Bis jetzt.

Mama seufzt wieder durch das Telefon. »Ich wünschte nur, du hättest mehr Ehrgeiz im Leben, anstatt in der Stadt zu bleiben, in der du aufgewachsen bist, Süße. Mach mehr aus deinem Leben, als in diesem Haus zu versauern, so wie deine Großmutter es getan hat. Ich will nicht, dass du so wertlos wirst wie sie.«

Ein Knurren kommt über meine Lippen und Wut steigt in meiner Brust auf. »Hey, Mom?«

»Ja?«

»Leck mich!«

Ich lege auf und drücke wütend mit dem Finger auf den Bildschirm, bis ich das verräterische Geräusch höre, das andeutet, dass der Anruf beendet ist.

Wie kann sie es wagen, so über ihre eigene Mutter zu sprechen, obwohl sie nie etwas anderes als Liebe und Zuneigung erfuhr? Nana hat sie sicher nicht so behandelt, wie sie mich behandelt, da bin ich mir verdammt sicher.

Ich schneide mir eine Scheibe von Mom ab, stoße einen melodramatischen Seufzer aus und schaue aus meinem Seitenfenster. Das besagte Haus steht vor mir, die Spitze des schwarzen Daches ragt durch die düsteren Wolken und erhebt sich über das weitläufige Waldgebiet, als wolle es sagen: Du solltest mich fürchten. Als ich einen Blick über meine Schulter werfe, wirkt das dichte Dickicht der Bäume nicht mehr einladend – ihre Schatten kriechen mit ausgestreckten Krallen aus dem Gestrüpp.

Ich erschaudere und genieße das unheimliche Gefühl, das von diesem kleinen Teil der Klippe ausgeht. Es sieht genauso aus wie in meiner Kindheit und verleitet mich dazu, in die unheimliche Dunkelheit zu spicken.

Parsons Manor liegt auf einer Klippe mit Blick auf die Bucht und hat eine kilometerlange Auffahrt, die sich durch ein dicht bewaldetes Gebiet zieht. Die Ansammlung von Bäumen trennt das Haus vom Rest der Welt und gibt einem das Gefühl, wirklich allein zu sein.

Manchmal fühlt es sich so an, als wäre man auf einem ganz anderen Planeten, abgeschottet von der Zivilisation. Die ganze Gegend hat eine bedrohliche, traurige Aura.

Und fuck, ich liebe es.

Das Haus begann zu verfallen, aber mit ein bisschen Liebe und Pflege kann es wieder wie neu aussehen. Hunderte von Ranken klettern an allen Seiten des Gebäudes hoch, bis hin zu den Wasserspeiern, die auf beiden Seiten des Daches auf dem Herrenhaus stehen. Die einst schwarze Fassade ist grau und beginnt langsam abzublättern, und die schwarze Farbe um die Fenster herum bröckelt ab wie billiger Nagellack. Ich werde jemanden engagieren müssen, der der großen Veranda ein Facelift verpasst, da sie an einer Seite durchzuhängen beginnt.

Der Rasen ist längst überfällig für einen ordentlichen Schnitt, die Grashalme sind fast so groß wie ich und die drei Hektar große Lichtung wimmelt nur so von Unkraut. Ich wette, viele Schlangen haben sich hier niedergelassen, seit das letzte Mal gemäht wurde.

Nana pflegte es, den dunklen Schatten des Anwesens im Frühling mit bunten Blumen auszugleichen. Hyazinthen, Primeln, Veilchen und Rhododendron.

Und im Herbst krochen Sonnenblumen an den Seiten des Hauses hinauf, wobei die leuchtenden Gelb- und Orangetöne der Blütenblätter einen schönen Kontrast zur schwarzen Fassade bildeten. Ich könnte vielleicht wieder einen Garten vor dem Haus anlegen. Dieses Mal würde ich auch Erdbeeren, Salat und Kräuter anpflanzen.

Ich bin in meine Gedanken vertieft, als ich eine Bewegung von oben wahrnehme. Die Vorhänge flattern hinter dem einsamen Fenster ganz oben im Haus.

Der Dachboden.

Als ich das letzte Mal nachgesehen habe, gab es dort oben keine Belüftungsanlage. Nichts sollte diese Vorhänge bewegen können, aber trotzdem zweifle ich nicht an dem, was ich gesehen habe.

Zusammen mit dem aufziehenden Sturm im Hintergrund sieht Parsons Manor wie eine Szene aus einem Horrorfilm aus. Ich sauge meine Unterlippe zwischen die Zähne, kann aber nicht verhindern, dass sich ein Lächeln auf meinem Gesicht bildet.

Es gefällt mir.

Ich kann nicht erklären, warum, aber ich tue es.

Scheiß drauf, was meine Mutter sagt. Ich lebe hier. Ich bin eine erfolgreiche Schriftstellerin und habe die Freiheit, überall zu leben. Was ist also, wenn ich mich entscheide, an einem Ort zu leben, der mir viel bedeutet? Es macht mich nicht zu einem Nichtsnutz, nur weil ich in meiner Heimatstadt bleibe. Ich reise genug für Lesungen, Signierungen und Konferenzen. Mich in einem Haus niederzulassen, wird daran nichts ändern. Ich weiß genau, was ich will, und es ist mir scheißegal, was andere darüber denken.

Besonders meine liebste Mommy.

Die Wolken klaffen auf und der Regen strömt aus ihren Mündern. Ich schnappe mir meine Handtasche, steige aus dem Auto und atme tief den Geruch von frischem Regen ein. Innerhalb von Sekunden verwandelt sich der leichte Sprühregen in einen sintflutartigen Regenschauer. Ich stürme die Stufen der Veranda hinauf, schleudere Wassertropfen von meinen Armen und schüttle mich aus wie ein nasser Hund. Ich liebe Stürme – ich mag es nur nicht, in ihnen zu sein. Ich bevorzuge es, mich unter eine Decke zu kuscheln, mit einer Tasse Tee und einem Buch, während ich dem Regen zuhöre.

Ich schiebe den Schlüssel ins Schloss und drehe ihn um. Aber er klemmt und weigert sich, mir auch nur einen Millimeter zu gönnen. Ich rüttle am Schlüssel und ringe mit ihm, bis sich der Mechanismus endlich dreht und ich die Tür aufschließen kann.

Ich schätze, das werde ich auch bald in Ordnung bringen müssen.

Ein kalter Luftzug empfängt mich, als ich die Tür öffne. Die Mischung aus kaltem Regen, der noch feucht auf meiner Haut klebt, und der kalten, abgestandenen Luft lässt mich frösteln. Das Innere des Hauses liegt im Schatten. Durch die Fenster scheint ein gedämpftes Licht, das allmählich schwächer wird, als die Sonne hinter grauen Gewitterwolken verschwindet.

Ich habe das Gefühl, ich sollte meine Geschichte mit »Es war eine dunkle, stürmische Nacht …« beginnen.

Ich schaue nach oben und lächle, als ich die schwarze, gerippte Decke sehe, die aus Hunderten von dünnen, langen Holzstücken besteht. Über meinem Kopf hängt ein prächtiger Kronleuchter aus vergoldetem Stahl, der ein kompliziertes Muster aufweist und an dessen Spitzen Kristalle baumeln. Er war schon immer Nanas wertvollster Besitz.

Der schwarz-weiß karierte Fußboden führt direkt zu der schwarzen Flügeltreppe – groß genug, um ein Klavier seitlich hindurch zu manövrieren – und fließt über ins Wohnzimmer. Meine Stiefel quietschen auf den Fliesen, als ich mich weiter hineinwage.

Diese Etage ist vor allem offen gestaltet, so dass man das Gefühl hat, von der Weite des Hauses verschluckt zu werden.

Der Wohnbereich befindet sich links von der Treppe. Ich presse die Lippen aufeinander und schaue mich um, die Nostalgie trifft mich mitten ins Herz. Staub bedeckt jede Oberfläche und der Geruch von Mottenkugeln ist überwältigend, aber es sieht genauso aus, wie ich es das letzte Mal gesehen habe, kurz bevor Nana letztes Jahr starb.

Ein großer schwarzer Steinkamin steht in der Mitte des Wohnzimmers an der linken Wand, um welchen rote Samtsofas angeordnet sind. In der Mitte steht ein verschnörkelter, hölzerner Couchtisch, auf dem eine leere Vase aus dunklem Holz steht. Nana füllte sie früher mit Lilien, aber jetzt sammelt sie nur noch Staub und Käferkadaver.

Die Wände sind mit schwarzer Paisley-Tapete bedeckt, die von schweren goldenen Vorhängen abgesetzt wird.

Einer meiner Lieblingsplätze ist das große Erkerfenster an der Vorderseite des Hauses, das einen schönen Blick auf den Wald hinter Parsons Manor bietet. Direkt davor steht ein roter Samtschaukelstuhl mit einem passenden Hocker. Nana saß immer dort und sah dem Regen zu, und sie sagte, ihre Mutter hätte das auch immer getan.

Die karierten Fliesen erstrecken sich bis in die Küche, mit wunderschönen schwarzgefärbten Schränken und Marmorarbeitsplatten. In der Mitte befindet sich eine große Insel mit schwarzen Barhockern an einer Seite. Grandpa und ich saßen oft dort und sahen Nana beim Kochen zu. Wir genossen es, wie sie vor sich hin summte, während sie leckere Gerichte zauberte.

Ich schüttle die Erinnerungen ab, eile zu der großen Lampe neben dem Schaukelstuhl und schalte das Licht ein. Ich seufze erleichtert auf, als die Glühbirne ein warmes Licht ausstrahlt. Vor ein paar Tagen hatte ich angerufen, um den Strom auf meinen Namen umstellen zu lassen, aber man kann sich nie sicher sein, wenn man es mit einem alten Haus zu tun hat.

Dann gehe ich zum Thermostat hinüber und die Zahl lässt meinen Körper erneut erschaudern.

Siebzehn gottverdammte Grad.

Ich drücke meinen Daumen auf den Aufwärtspfeil und höre nicht auf, bis die Temperatur auf dreiundzwanzig eingestellt ist. Ich habe nichts gegen kühle Temperaturen, aber ich würde es begrüßen, wenn meine Brustwarzen nicht durch meine Klamotten scheinen würden.

Ich drehe mich um und stehe in einem Zuhause, das sowohl alt als auch neu ist – ein Zuhause, dem mein Herz gehört, seit ich denken kann, auch wenn mein Körper es für eine Weile verlassen hat.

Dann lächle ich und schwelge in der gotischen Pracht von Parsons Manor. So haben meine Urgroßeltern das Haus eingerichtet und der Geschmack hat sich über die Generationen vererbt. Nana pflegte zu sagen, dass sie es am liebsten hatte, wenn sie die Hellste im Raum war. Trotzdem hatte sie noch immer den Geschmack älterer Leute.

Ich meine, warum haben diese weißen Kissen einen Rand aus Spitze und in der Mitte einen seltsamen, gestickten Blumenstrauß? Das ist nicht süß. Das ist hässlich.

Ich seufze.

»Nun, Nana, ich bin zurückgekommen. Genau wie du es wolltest«, flüstere ich in die tote Luft.

»Bist du bereit?«, fragt meine persönliche Assistentin neben mir. Ich sehe zu Marietta hinüber und bemerke, wie sie mir resigniert das Mikrofon hinhält, während ihre Aufmerksamkeit den Menschen gilt, die noch immer in das kleine Gebäude strömen. Dieser Buchladen ist nicht für eine große Anzahl von Menschen gemacht, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, dass es funktioniert.

Horden von Menschen drängen sich in den engen Raum, stellen sich in einer gleichmäßigen Reihe auf und warten darauf, dass die Signierstunde beginnt. Ich lasse meinen Blick über die Menge schweifen, zähle still in meinem Kopf mit. Ich verzähle mich nach dreißig. »Ja«, antworte ich. Ich schnappe mir das Mikrofon und nachdem ich die Aufmerksamkeit aller auf mich gezogen habe, verstummt das Gemurmel. Dutzende Augenpaare starren mich an und lassen meine Wangen erröten. Es läuft mir eiskalt den Rücken hinunter, aber weil ich meine Leserinnen und Leser liebe, stehe ich das durch.

»Bevor wir beginnen, möchte ich mich kurz bei euch allen für euer Kommen bedanken. Ich schätze jeden Einzelnen von euch und freue mich unglaublich darauf, euch alle kennenzulernen. Sind alle bereit?«, frage ich und lege Begeisterung in meinen Tonfall.

Es ist nicht so, dass ich nicht aufgeregt wäre, aber ich neige dazu, unglaublich unbeholfen zu sein, wenn es darum geht, Bücher zu signieren. Ich bin kein Naturtalent, wenn es um soziale Interaktionen geht. Ich bin der Typ, der einen mit einem starren Lächeln im Gesicht fixiert, wenn man mir eine Frage stellt, während mein Gehirn die Tatsache verarbeitet, dass ich die Frage gar nicht gehört habe. Das liegt meist daran, dass mein Herz zu laut in meinen Ohren pocht.

Ich lasse mich auf meinem Stuhl nieder und halte meinen Stift bereit. Marietta zieht los, um sich um andere Dinge zu kümmern, wünscht mir nur knapp »Viel Glück«. Sie hat meine Missgeschicke mit Lesern mitbekommen und neigt dazu, Fremdscham für mich zu empfinden. Ich schätze, das ist einer der Nachteile, wenn man ein gesellschaftlicher Außenseiter ist.

Komm zurück, Marietta. Es macht so viel mehr Spaß, wenn ich nicht die Einzige bin, die sich schämt.

Die erste Leserin kommt auf mich zu, mit meinem Buch The Wanderer in der Hand und einem strahlenden Lächeln auf ihrem sommersprossigen Gesicht.

»O mein Gott, es ist so toll, dich kennenzulernen!«, ruft sie aus und presst mir beinahe das Buch ins Gesicht. Ganz mein Stil.

Ich lächle breit und nehme vorsichtig das Buch entgegen.

»Es ist auch toll, dich kennenzulernen«, erwidere ich. »Und hey, Team Sommersprossen«, füge ich hinzu und wedle mit meinem Zeigefinger zwischen ihrem und meinem Gesicht hin und her. Sie lacht ein wenig verlegen und fährt sich mit den Fingern über die Wangen. »Wie heißt du denn?«, frage ich schnell, bevor wir in einem seltsamen Gespräch über Hautprobleme feststecken.

Oje, Addie, was ist, wenn sie ihre Sommersprossen hasst? Dummkopf.

»Megan«, antwortet sie und buchstabiert dann ihren Namen für mich. Meine Hand zittert, als ich sorgfältig ihren Namen und eine kurze Danksagung aufschreibe.

Meine Unterschrift ist schlampig, aber das repräsentiert so ziemlich meine gesamte Existenz.

Ich gebe ihr das Buch zurück und bedanke mich mit einem aufrichtigen Lächeln.

Als sich der nächste Leser nähert, spüre ich ein Kribbeln im Nacken. Jemand starrt mich an. Aber das ist ein verdammt dummer Gedanke, denn jeder starrt mich an.

Ich versuche, es zu ignorieren und dem nächsten Leser ein breites Grinsen zu schenken, aber das Gefühl wird nur noch stärker, bis es sich anfühlt, als würden Bienen unter meiner Hautoberfläche summen, während eine Fackel auf mein Fleisch gehalten wird. Es ist anders als alles, was ich bisher gefühlt habe. Die Härchen in meinem Nacken stellen sich auf und ich spüre, wie sich meine Wangen rot färben.

Die eine Hälfte meiner Aufmerksamkeit gilt dem Buch, das ich signiere, und dem überschwänglichen Leser, während die andere Hälfte der Menge gilt. Mein Blick streift unauffällig durch den Buchladen und versucht, die Quelle meines Unbehagens ausfindig zu machen.

Mein Blick bleibt an einer einsamen Person hängen, die ganz hinten steht. Ein Mann. Die Menge verdeckt den Großteil seines Körpers, nur ein Teil seines Gesichts lugt durch die Lücken, die zwischen den Köpfen der Leute entstehen, hervor. Aber was ich sehe, lässt meine Hand mitten beim Schreiben erstarren. Seine Augen. Eines ist so dunkel und bodenlos, dass es sich anfühlt, als würde man in einen Brunnen starren. Und das andere, ein Eisblau, so hell, dass es fast weiß ist und mich an die Augen eines Huskys erinnert. Eine Narbe zieht sich geradewegs durch das verfärbte Auge, als ob es nicht schon so genug Aufmerksamkeit erregen würde.

Als sich jemand räuspert, zucke ich zusammen, wende meinen Blick ab und schaue wieder auf das Buch. Mein Stift ruht immer noch an derselben Stelle, hat einen großen schwarzen Tintenfleck hinterlassen.

»Tut mir leid«, murmle ich und unterschreibe weiter. Ich greife nach einem Lesezeichen, unterschreibe auch dieses und stecke es als Entschuldigung in das Buch.

Die Leserin strahlt mich an, den Fehler längst vergessen, und huscht mit ihrem Buch davon. Als ich zurückblicke, um den Mann ausfindig zu machen, ist er bereits verschwunden.

»Addie, du musst mal wieder richtig durchgenommen werden.«

Als Antwort schließe ich meine Lippen um meinen Strohhalm und schlürfe an meinem Blaubeer-Martini, so sehr, wie mein Mund es zulässt. Daya, meine beste Freundin, beäugt mich völlig unbeeindruckt und ungeduldig, wie ich an ihrem Stirnrunzeln erkennen kann.

Ich glaube, ich brauche einen größeren Mund. Da würde mehr Alkohol reinpassen.

Ich sage das nicht laut. Denn ich würde meine linke Arschbacke darauf verwetten, dass ihre Reaktion darauf wäre, ihn stattdessen lieber für einen größeren Schwanz zu benutzen.

Als ich weiter an dem Strohhalm sauge, beugt sie sich vor und reißt mir das Plastik von den Lippen. Ich habe den Boden des Glases schon vor gut fünfzehn Sekunden erreicht und sauge nur noch Luft durch den Strohhalm. Das ist das meiste an Action, was mein Mund seit einem Jahr erlebt hat.

»Whoa, Privatsphäre«, grummle ich und stelle das Glas ab. Ich weiche Dayas Blicken aus und suche im Restaurant nach der Kellnerin, damit ich einen weiteren Martini bestellen kann. Je schneller ich den Strohhalm wieder im Mund habe, desto schneller kann ich diesem Gespräch aus dem Weg gehen.

»Lenk nicht ab, Bitch. Du bist schlecht darin.«

Unsere Blicke treffen sich, eine Sekunde vergeht und wir fangen beide an zu lachen.

»Ich bin anscheinend auch schlecht darin, durchgenommen zu werden«, meine ich, nachdem sich unser Lachen gelegt hat.

Daya wirft mir einen amüsierten Blick zu. »Du hattest schon viele Gelegenheiten. Du lässt sie einfach nur immer wieder verstreichen. Du bist eine heiße sechsundzwanzigjährige Frau mit Sommersprossen, tollen Titten und einem Hintern zum Sterben. Die Männer da draußen warten nur auf dich.«

Ich zucke mit den Schultern und lenke wieder ab. Daya hat nicht ganz unrecht – zumindest, was die Optionen angeht. Ich bin nur an keiner von ihnen interessiert. Sie langweilen mich alle. Alles, was ich bekomme, ist: »Was hast du an?« und »Willst du vorbeikommen?«, Zwinkersmiley – und das um ein Uhr in der Nacht. Ich trage dieselbe Jogginghose, die ich schon seit einer Woche anziehe, ich habe einen mysteriösen Fleck im Schritt – und nein, ich will verdammt noch mal nicht vorbeikommen.

Erwartungsvoll streckt sie die Hand nach mir aus. »Gib mir dein Handy.«

Meine Augen weiten sich. »Fuck, nein.«

»Adeline Reilly. Gib mir. Dein. Fucking. Handy.«

»Oder was?«, spotte ich.

»Oder ich werfe mich über den Tisch, blamiere dich bis auf die Knochen und setze meinen Willen durch.«

Mein Blick fällt letztendlich auf unsere Kellnerin und ich gebe ihr das Signal, herzukommen. Verzweifelt. Sie eilt herbei und denkt wahrscheinlich, dass ich ein Haar in meinem Essen gefunden habe, dabei hat in Wirklichkeit meine beste Freundin bloß eins im Arsch stecken.

Ich zögere noch ein bisschen länger und frage die Kellnerin, welches Getränk sie empfehlen kann. Ich würde mir die Getränkekarte ein zweites Mal ansehen, wenn es nur nicht so unhöflich wäre, sie warten zu lassen, während sie noch andere Tische zu bedienen hat. Also wähle ich schließlich einen Erdbeer-Martini anstelle des grünen Apfels und die Kellnerin eilt wieder davon.

Seufz.

Ich reiche das Handy rüber und drücke es extra fest in Dayas noch immer ausgestreckte Hand, weil ich sie hasse. Sie lächelt triumphierend und fängt an zu tippen, wobei das schelmische Funkeln in ihren Augen immer strahlender wird. Ihre Daumen schalten auf Turbogeschwindigkeit, was dazu führt, dass die goldenen Ringe, die sie umschließen, fast verschwimmen.

Ihre salbeigrünen Augen leuchten mit einer Bösartigkeit, die man nur in der Bibel des Satans finden kann. Wenn ich ein bisschen suchen würde, würde ich sicher auch ihr Bild irgendwo darin finden. Eine Sexbombe mit dunkelbrauner Haut, glattem schwarzen Haar und einem goldenen Ring in der Nase.

Sie ist wahrscheinlich ein böser Sukkubus oder so etwas.

»Wem schreibst du denn da?«, stöhne ich und stampfe fast mit den Füßen auf wie ein Kind. Ich verkneife es mir, bin aber kurz davor, meinen sozialen Ängsten freien Lauf zu lassen und mitten im Restaurant einen Wutanfall zu bekommen. Es hilft wahrscheinlich auch nicht, dass ich gerade meinen dritten Martini trinke und mich ein bisschen abenteuerlustig fühle.

Sie blickt auf, sperrt mein Telefon und gibt es mir ein paar Sekunden später zurück. Sofort entsperre ich es wieder und beginne, meine Nachrichten zu durchsuchen. Ich stöhne noch einmal laut auf, als ich sehe, dass sie Greyson gesextet hat. Nicht getextet. Gesextet.

»Komm heute Abend vorbei und leck meine Pussy. Ich sehne mich nach deinem riesigen Schwanz«, lese ich laut und trocken vor. Das ist noch nicht einmal alles. Der Rest geht darauf ein, wie geil ich bin und dass ich mich jede Nacht mit Gedanken an ihn berühre.

Ich knurre und werfe ihr den dreckigsten Blick zu, den ich zustande bringe. Mein Gesicht würde einen Müllcontainer wie das Haus von Mr. Clean aussehen lassen.

»Ich würde so etwas nicht mal sagen!«, beschwere ich mich. »Das hört sich überhaupt nicht nach mir an, du Bitch.«

Daya lacht, die winzige Lücke zwischen ihren Vorderzähnen voll zur Schau gestellt.

Ich hasse sie wirklich.

Mein Telefon klingelt. Daya ist kurz davor, auf ihrem Stuhl zu hüpfen, während ich darüber nachdenke, die Kontaktdaten von 1000 Ways to Die zu googeln, damit ich ihnen eine neue Geschichte schicken kann.

»Lies es«, fordert sie und will bereits nach meinem Handy grabschen, um zu sehen, was er geschrieben hat. Ich entreiße es ihrer Reichweite und rufe die Nachricht auf.

Greyson: Es war an der Zeit, dass du zur Vernunft kommst, Baby. Sei um 8 da.

»Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals gesagt habe, aber fuck, ich hasse dich wirklich«, murre ich und verziehe erneut das Gesicht.

Sie lächelt und schlürft an ihrem Getränk. »Ich liebe dich auch, Baby Girl.«

»Fuck, Addie, ich habe dich vermisst«, haucht Greyson in meinen Nacken und drückt mich gegen die Wand. Mein Steißbein wird morgen früh einen blauen Fleck haben. Ich verdrehe die Augen, als er wieder an meinem Hals saugt, und stöhne auf, als er seinen Schwanz an meinen Oberschenkel presst. Entschlossen, über meinen Schatten zu springen und etwas Dampf abzulassen, sagte ich Greyson nicht ab, wie ich es eigentlich wollte. Wie ich es noch immer will. Ich bereue diese Entscheidung.

Gegenwärtig hat er mich an die Wand in meinem gruseligen Flur geklemmt. Altmodische Wandlampen säumen die blutroten Wände, dazwischen Dutzende Familienfotos aus verschiedenen Generationen. Ich habe das Gefühl, dass sie mich beobachten, mit höhnischem und enttäuschtem Blick, wenn sie sehen, wie ihre Nachfahrin vor ihren Augen fast schon vergewaltigt wird.

Nur ein paar der Lichter funktionieren und die dienen nur dazu, die Spinnweben zu beleuchten, von denen es nur so wimmelt. Der Rest des Flurs liegt im Schatten und ich warte nur darauf, dass der Dämon aus The Grudge herauskrabbelt, damit ich eine Ausrede habe, wegzulaufen.

Ich würde Greyson auf dem Weg nach draußen auf jeden Fall ein Bein stellen, und ich schäme mich kein bisschen dafür.

Er murmelt mir noch ein paar schmutzige Dinge ins Ohr, während ich den Wandleuchter über unseren Köpfen mustere. Greyson hat einmal beiläufig erwähnt, dass er Angst vor Spinnen habe. Ich frage mich, ob ich unauffällig nach oben greifen, eine Spinne aus ihrem Netz zupfen und sie hinten in Greysons Hemd stecken kann.

Das würde ihm Feuer unterm Hintern machen, von hier zu verschwinden, und es wäre ihm wahrscheinlich zu peinlich, jemals wieder mit mir zu sprechen. Das wäre der Hauptgewinn.

Gerade als ich es tun will, weicht er zurück, keuchend von all den Solo-Zungenküssen, die er an meinem Hals verteilt hat. Es ist, als hätte er darauf gewartet, dass mein Hals ihn zurückleckt oder so.

Sein kupferfarbenes Haar ist von meinen Händen zerzaust und seine blasse Haut ist rot gefärbt. Der Fluch der Rothaarigen, nehme ich an. Greyson hat alles, was man sich nur von einem Mann wünschen kann. Er ist unfassbar heiß, hat einen wunderschönen Körper und ein umwerfendes Lächeln. Schade nur, dass er nicht ficken kann und ein absoluter Vollidiot ist.

»Lass uns das im Schlafzimmer fortsetzen. Ich muss einfach in dir sein, jetzt.«

Innerlich erschaudere ich. Äußerlich … erschaudere ich. Ich versuche, es herunterzuspielen, indem ich mein Shirt über den Kopf ziehe. Er hat die Aufmerksamkeitsspanne eines Beagles. Und genau, wie ich vermutet habe, hat er meinen kleinen Fehler bereits vergessen und starrt mir intensiv auf die Titten.

Auch damit hatte Daya recht. Ich habe wirklich tolle Titten.

Er streckt die Hand aus, um mir den BH vom Körper zu reißen – ich hätte ihm wahrscheinlich eine Ohrfeige verpasst, wenn er ihn tatsächlich zerrissen hätte – aber er erstarrt, als uns ein lautes Klopfen aus dem Erdgeschoss unterbricht.

Das Geräusch ist so plötzlich, so heftig und laut, dass ich nach Luft schnappe und mein Herz in meiner Brust pocht. Unsere Blicke treffen sich in fassungsloser Stille.

Jemand hämmert an meine Haustür, und es klingt nicht gerade nett.

»Erwartest du jemanden?«, fragt er und lässt seine Hand fallen, scheinbar frustriert über die Unterbrechung.

»Nein«, hauche ich. Schnell ziehe ich mein Shirt wieder an – verkehrt herum – und eile die knarrende Treppe hinunter. Als ich mir einen Moment nehme, um aus dem Fenster neben der Tür zu schauen, sehe ich, dass die Veranda leer ist. Ich lege die Stirn in Falten. Ich lasse den Vorhang fallen und stehe vor der Tür, während die Stille der Nacht das Haus einhüllt.

Greyson geht neben mir her und schaut mit einem verwirrten Blick zu mir herüber.

»Willst du nicht hingehen?«, fragt er stumm und zeigt auf die Tür, als wüsste ich nicht, dass sie direkt vor mir ist. Beinahe hätte ich ihm für die Wegbeschreibung gedankt, nur um ein Arschloch zu sein, aber ich verzichte darauf. Irgendetwas an diesem Klopfen lässt meine Instinkte auf Alarmstufe Rot schalten. Das Klopfen klang aggressiv. Wütend. Als hätte jemand mit aller Kraft an die Tür geklopft.

Ein echter Mann würde anbieten, mir die Tür zu öffnen, nachdem er ein so gewaltiges Geräusch gehört hat. Vor allem, wenn wir von einer Meile dichten Waldes umgeben sind.

Aber stattdessen starrt Greyson mich erwartungsvoll an. Ein bisschen so, als ob ich dumm wäre. Schnaufend entriegle ich die Tür und reiße sie auf.

Wieder ist niemand da. Ich trete auf die Veranda hinaus, die verrottenden Dielen ächzen unter meinem Gewicht. Kalter Wind wirbelt mein zimtfarbenes Haar durcheinander, die Strähnen kitzeln mein Gesicht und jagen mir einen Schauer über die Haut. Eine Gänsehaut bildet sich, als ich mir die Haare hinter die Ohren streiche und zum Ende der Veranda gehe. Ich lehne mich über das Geländer und blicke an der Seite des Hauses entlang. Es ist keiner da.

Auch auf der anderen Seite ist niemand.

Da könnte einfach jemand sein, der mich aus den Wäldern heraus beobachtet, aber es gibt keinen Weg für mich, das herauszufinden, weil es so dunkel ist. Es sei denn, ich gehe raus und suche selbst.

So sehr ich auch Horrorfilme liebe, ich habe kein Interesse daran, in einem mitzuspielen.

Greyson gesellt sich zu mir auf die Veranda und scannt mit seinen Augen die Bäume ab.

Da ist jemand, der mich beobachtet. Ich kann es spüren. Ich bin mir dessen genauso sicher wie der Existenz der Schwerkraft.

Ein Schauer läuft mir über den Rücken, begleitet von einem Adrenalinstoß. Es ist das gleiche Gefühl, das ich bekomme, wenn ich einen gruseligen Film schaue. Es beginnt mit dem Klopfen meines Herzens, dann setzt sich ein schweres Gewicht tief in meinem Magen fest und sinkt schließlich in mein Inneres. Ich schwanke, weil mir das Gefühl im Moment nicht ganz geheuer ist. Schnaufend stürme ich zurück ins Haus und die Treppe hinauf. Greyson läuft hinter mir her. Ich bemerke nicht, dass er sich gerade auszieht, während er den Flur entlangläuft, bis er nach mir in mein Zimmer tritt. Als ich mich umdrehe, ist er splitternackt.

»Ernsthaft?«, frage ich bissig. Was für ein verdammter Idiot. Jemand hat eben an meine Tür geklopft, als hätte ihm das Holz persönlich einen Splitter in den Arsch gejagt, und er ist sofort bereit, da weiterzumachen, wo er aufgehört hat. Wieder an meinem Hals zu saugen, als würde er Wackelpudding aus einem Behälter schlürfen.

»Was?«, fragt er ungläubig und streckt die Arme seitlich von sich.

»Hast du nicht gerade gehört, was ich gehört habe? Jemand hat an meine Tür geklopft und das war irgendwie gruselig. Ich bin im Moment nicht in der Stimmung, Sex zu haben.«

Was ist aus Ritterlichkeit geworden? Ich hätte gedacht, ein normaler Mann würde fragen, ob es mir gut geht. Dass er spüren würde, wie ich mich fühle. Vielleicht würde er versuchen, sich zu vergewissern, dass ich entspannt bin, bevor er seinen Schwanz in mich hineinsteckt.

Die Stimmung im Raum zu erfassen.

»Ist das dein Ernst?«, fragt er und seine braunen Augen funkeln wütend. Sie haben eine beschissene Farbe, genau wie seine beschissene Persönlichkeit und seine noch beschissenere Schlagfertigkeit. Der Typ macht Fischen mit seiner Art, wie er beim Ficken zappelt, starke Konkurrenz. Er könnte sich genauso gut nackt auf den Fischmarkt legen – dann hätte er bessere Chancen, jemanden zu finden, der ihn mit nach Hause nimmt. Und diese Person wäre nicht ich.

»Ja, ich meine es ernst«, meine ich verärgert.

»Gottverdammt, Addie«, schnauzt er und stülpt sich wütend eine Socke über. Er sieht aus wie ein Idiot – völlig nackt, bis auf eine einzige Socke, denn der Rest seiner Kleidung liegt immer noch wahllos in meinem Flur verteilt. Er stürmt aus meinem Zimmer und reißt dabei Kleidungsstücke an sich. Als er etwa die Hälfte des langen Flurs hinter sich hat, bleibt er stehen und dreht sich zu mir um.

»Du bist so eine Schlampe, Addie. Alles, was du tust, ist, mir die Eier abzuklemmen, und ich habe es satt. Ich bin mit dir und diesem gruseligen Haus fertig«, faucht er und zeigt mit dem Finger auf mich.

»Und du bist ein Arschloch. Verpiss dich aus meinem Haus, Greyson.« Seine Augen weiten sich erst vor Schreck und verengen sich dann zu schmalen, wutentbrannten Schlitzen. Er dreht sich um, reißt seinen Arm nach hinten und lässt seine Faust gegen die Trockenbauwand fliegen.

Ein Schrei entweicht meiner Kehle, als sein halber Arm verschwindet und mein Mund sich sowohl vor Schreck als auch vor Unglauben öffnet.

»Da ich deines nicht bekomme, dachte ich, ich schaffe mir mein eigenes Loch, in das ich heute Abend rein darf. Bring das in Ordnung, Schlampe«, faucht er. Immer noch, mit nur noch einer Socke bekleidet und einem Arm voller Klamotten stürmt er davon.

»Du Arsch!« Wütend stapfe ich auf das große Loch in meiner Wand zu, das er soeben verursacht hat.

Eine Minute später schlägt die Haustür zu.

Ich hoffe, die mysteriöse Person ist noch da draußen. Soll das Arschloch doch ermordet werden, während er nur eine einzige Socke trägt.

4. April 1944

Vor meinem Fenster steht ein fremder Mann.

Ich weiß nicht, wer er ist oder was er von mir will.

Aber ich glaube, er kennt mich. Er beobachtet mich durch die Fenster, wenn John nicht zu Hause ist. Er trägt einen Zylinder auf dem Kopf, der sein Gesicht vor mir verbirgt. Ich habe versucht, mich ihm zu nähern, aber wenn ich es tue, rennt er weg.

Ich habe es John noch nicht gesagt. Ich kann nicht sagen warum, aber irgendetwas hält mich davon ab, den Mund aufzumachen und zuzugeben, dass mich ein Mann beobachtet. John würde nicht gut damit umgehen, er würde mit seiner Schrotflinte losziehen und versuchen, ihn zu finden.

Ich muss zugeben, ich habe mehr Angst davor, was mit meinem Besucher passieren würde, sollte mein Mann Erfolg haben.

Ich habe große Angst vor diesem fremden Mann.

Aber mein Gott, ich bin auch fasziniert.

Kapitel 2

Der Schatten

Die Schmerzensschreie, die von den Zementwänden widerhallen, werden ein bisschen lästig.

Manchmal ist es scheiße, der Hacker und der Vollstrecker zu sein. Es macht mir verdammt viel Spaß, Leuten wehzutun, aber heute Abend habe ich absolut keine Geduld für dieses jammernde Arschloch.

Und normalerweise habe ich die Geduld eines Heiligen.

Ich weiß, wie man auf das wartet, was man am meisten will. Aber wenn ich versuche, echte Antworten zu bekommen, und der Typ zu sehr damit beschäftigt ist, sich in die Hose zu scheißen und zu weinen, um mir eine verständliche Antwort zu geben, werde ich ein wenig reizbar.

»Dieses Messer wird gleich zur Hälfte durch deinen Augapfel wandern«, warne ich. »Ich werde keine Gnade walten lassen und es bis zu deinem Gehirn durchstoßen.«

»Fuck, Mann«, weint er. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich nur ein paarmal im Lagerhaus war. Ich weiß nichts von einem verdammten Ritual.«

»Du willst also sagen, dass du nutzlos bist«, vermute ich und führe die Klinge näher an sein Auge heran.

Er drückt beide zusammen, als würde eine Haut, die nicht dicker als ein Zentimeter ist, das Messer davon abhalten, sein Auge zu durchbohren.

Fucking lächerlich.

»Nein, nein, nein«, fleht er. »Ich kenne da jemanden, der dir vielleicht mehr Informationen geben kann.«

Schweiß rinnt ihm die Nase hinunter, vermischt sich mit dem Blut in seinem Gesicht. Sein verfilztes, fettiges, blondes Haar klebt an seiner Stirn und in seinem Nacken fest. Es ist jetzt nicht mehr blond, da der größte Teil inzwischen rot gefärbt ist.

Ich hatte ihm bereits ein Ohr abgeschnitten, alle zehn Fingernägel ausgerissen, beide Achillesfersen durchtrennt, ein paar Stichwunden an Stellen hinterlassen, die ihn nicht so schnell verbluten ließen, und zu viele Knochen gebrochen, um sie zu zählen.

Das Arschloch wird hier nicht einfach aufstehen und rausgehen, das ist verdammt sicher.

»Weniger weinen, mehr reden«, belle ich und kratze sein noch immer geschlossenes Augenlid mit der Spitze meines Messers.

Er schreckt vor dem Messer zurück und Tränen quellen unter seinen Wimpern hervor.

»S-sein Name ist Josh. Er ist einer der Einsatzleiter, zuständig für das Aussenden von Boten, um bei der Entführung der Mädchen zu helfen. Er ist eine große Nummer im Lagerhaus, leitet im Grunde genommen das ganze Ding dort.

»Josh und weiter?«, knurre ich.

Er schluchzt. »Keine Ahnung, Mann«, jammert er. »Er hat sich einfach nur als Josh vorgestellt.«

»Wie sieht er denn aus?«, knirsche ich ungeduldig mit zusammengebissenen Zähnen.

Er schnieft, der Rotz läuft über seine aufgesprungenen Lippen.

»Glatzkopf, eine Narbe, die quer über seinen Haaransatz verläuft, und einen Bart. Die Narbe ist nicht zu übersehen, sie sieht ziemlich abgefuckt aus.«

Ich kreise meinen Hals und stöhne, als die Gelenke knacken. Es war ein verdammt langer Tag.

»Super, danke, Mann«, sage ich beiläufig, als hätte ich ihn in den letzten drei Stunden nicht langsam gequält.

Seine Atmung beruhigt sich und er blickt mich aus hässlichen, braunen Augen an, Hoffnung strömt aus ihnen heraus.

Ich hätte fast gelacht.

»D-du lässt mich gehen?«, fragt er und starrt mich an wie ein verdammter, streunender Hundewelpe.

»Klar« zwitschere ich. »Wenn du aufstehen und laufen kannst.«

Er schaut auf seine aufgetrennten Fersen hinunter und weiß genauso gut wie ich, dass sein Körper nach vorn kippen wird, wenn er aufsteht.

»Bitte, Mann«, jammert er. »Hilf mir.«

Ich nicke langsam. »Ja. Ich glaube, das kann ich tun«, sage ich, bevor ich mit meinem Arm Schwung hole und die gesamte Länge meines Messers durch seine Pupille stoße.

Er stirbt auf der Stelle. Es ist noch nicht einmal die ganze Hoffnung aus seinen Augen gewichen. Oder besser gesagt, aus dem einen Auge.

»Du bist ein Kinderschänder«, sage ich laut, obwohl er mich nicht mehr hören kann. »Als ob ich dich am Leben lassen würde«, beende ich den Satz lachend.

Ich ziehe mein Messer aus seinem Kopf und das Sauggeräusch droht alle Pläne zu ruinieren, die ich für das Abendessen in den nächsten Stunden hatte. Das ist ärgerlich, denn ich bin hungrig. Auch wenn ich eine gute Foltersitzung genieße, bin ich definitiv kein Schwachkopf, der auf die Geräusche steht, die dabei entstehen.

Das Gurgeln, Schlürfen und die anderen seltsamen Geräusche, die Körper machen, wenn sie extreme Schmerzen erleiden und Fremdkörper in sie hineingestoßen werden, ist kein Soundtrack, zu dem ich jemals einschlafen würde.

Und jetzt kommt der schlimmste Teil: das Zerlegen in Einzelteile und die richtige Entsorgung. Ich vertraue anderen nicht, es für mich zu erledigen, also bleibe ich selbst mit dieser mühsamen, schmutzigen Arbeit zurück.

Ich seufze. Wie heißt es so schön? Wenn du willst, dass es richtig gemacht wird, mach es selbst?

Nun, in diesem Fall – wenn du nicht erwischt und wegen Mordes angeklagt werden willst, entsorge die Leiche selbst.

Es fühlt sich an wie zehn Uhr abends, dabei ist es erst fünf Uhr am Nachmittag. So beschissen es auch ist, sich mit menschlichen Körperteilen herumzuschlagen, ich habe Lust auf einen richtig deftigen Burger.

Mein Lieblingsburgerladen liegt direkt an der 3rd Avenue und ist nicht allzu weit von meinem Haus entfernt. Parken ist in Seattle eine Qual, also muss ich ein paar Blocks weiter parken und zu Fuß gehen.

Ein Sturm zieht auf und schon bald werden Regenschauer und Hagel auf unsere Köpfe und Schultern niederprasseln – typisches Seattle-Wetter.

Ich pfeife eine unbekannte Melodie, während ich die Straße hinuntergehe, vorbei an Geschäften und einer Reihe von Läden, in denen sich die Menschen wie ein Haufen Arbeiterameisen tummeln.

Vor mir erleuchtet ein Buchladen. Der warme Schein strahlt auf den kalten, nassen Gehweg und lädt Passanten in seine Wärme ein. Als ich näherkomme, bemerke ich, dass der Laden voller Menschen ist.

Ich werfe nur einen Blick darauf, bevor ich weiterziehe.

Ich interessiere mich nicht für Belletristik – ich lese nur Bücher, aus denen ich etwas lernen kann. Vor allem über Informatik und Hacken.

Inzwischen gibt es nichts mehr, was mir diese Bücher beibringen könnten. Ich habe sie gemeistert und dann übertroffen.

Als ich den Kopf drehe, um mir etwas anderes anzusehen, bleibt mein Blick an einer Tafel direkt vor dem Buchladen hängen, auf der mir ein lächelndes Gesicht entgegenstrahlt. Ohne Erlaubnis werden meine Füße langsamer, bis sie auf dem asphaltierten Gehweg wie festgeklebt sind. Jemand stolpert in mich hinein, seine kleinere Statur wirft mich kaum nach vorn. Aber derjenige schafft es, mich aus der seltsamen Trance zu reißen, in die ich gefallen bin.

Ich drehe mich um, um den wütenden Kerl hinter mir anzustarren, dessen Mund sich öffnet, um mich zu beschimpfen, doch sobald er einen Blick auf mein vernarbtes Gesicht wirft, macht er sich halb gehend, halb rennend davon. Ich würde lachen, wenn ich nicht so abgelenkt wäre.

Vor mir hängt ein Bild einer Autorin, die eine Signierstunde veranstaltet.

Sie ist einfach unglaublich.

Langes, gewelltes, zimtfarbenes Haar, das über zierliche Schultern fällt. Elfenbeinfarbene Haut mit Sommersprossen, die ihre Nase und Wangen zieren. Sie sind dezent und sporadisch, ohne dass sie ihr unschuldiges Gesicht vereinnahmen.

Ihre Augen sind es, die mich anziehen. Sinnliche, schräge Augen – die Art Augen, die ohne Anstrengung immer verführerisch aussehen. Sie haben fast dieselbe Farbe wie ihr Haar. Ein so helles Braun, dass es außergewöhnlich ist. Ein Blick von dieser Frau und jeder Mann würde auf die Knie gehen.

Ihre Lippen sind voll und rosa, sie hat ein strahlendes Lächeln mit geraden, weißen Zähnen.

Ich bemerke den Namen unter dem Bild.

Adeline Reilly.

Ein schöner Name für diese Göttin.

Sie ist keine Plastikschönheit, wie man sie in den Zeitschriftenregalen sieht. Obwohl sie es ohne Photoshop und Chirurgie leicht auf eines dieser Cover schaffen könnte, sind ihre Gesichtszüge natürlich.

Ich habe in meinem Leben schon viele schöne Frauen gesehen. Und auch viele gefickt. Aber etwas an ihr fesselt mich. Es fühlt sich an, als hätte ich einen Hurrikan im Rücken, der mich ihr entgegentreibt und mir keine Möglichkeit für Widerstand offenlässt. Meine Füße tragen mich in den Buchladen, meine schwarzen Stiefel durchnässen die Willkommensmatte am Eingang.

Der einzige anhaltende Geruch, der die Luft erfüllt, ist der von gebrauchten Büchern, auch wenn er durch die vielen Menschen, die sich in dem Raum drängen, überdeckt wird. Dieses kleine Gebäude wurde nicht dafür errichtet, um mehr als die zehn großen Bücherregale auf der linken Seite, die kleine Kasse auf der rechten Seite und vielleicht dreißig Leute zu beherbergen. Jetzt steht ein großer Tisch in der Mitte des Raumes, an dem die Autorin sitzt, und mindestens das Doppelte der Belegungsgrenze drängt sich in den stickigen Laden.

Es ist zu heiß hier. Zu überfüllt.

Und ein Arschloch neben mir bohrt ständig in der Nase und berührt mit seiner schmutzigen Hand das Buch, das er hält. Ich erblicke Reilly auf dem Cover.

Armes Mädchen. Sie wird gezwungen, ein Buch zu signieren, an dem wahrscheinlich überall Popel sind.

Ich öffne meinen Mund, bereit, dem Arschloch zu sagen, dass er aufhören soll, in seinen Nasenlöchern nach Gold zu graben, wenn es sich anfühlt, als würden sich die Himmelspforten öffnen.

In dieser Sekunde scheinen sich die Menschen vor uns im perfekten Winkel zu teilen, um mir freie Sicht zu geben. Zuerst sehe ich sie nur aus dem Augenwinkel, aber der kurze Blick reicht aus, um mein Herz in Aufruhr zu versetzen.

Mein Kopf dreht sich wie bei diesen gruseligen Leuten in einem Exorzisten-Film. Langsam, aber anstelle eines bösen Lächelns, sehe ich sicher aus, als hätte ich gerade Beweise dafür gefunden, dass die Erde tatsächlich flach ist oder so eine Scheiße.

Denn auch das ist verdammt lächerlich. Sauerstoff, Worte, zusammenhängende Gedanken – all dieser Scheiß entgleitet mir, als ich Adeline Reilly zum ersten Mal in natura sehe.

Scheiße.

In natura ist sie noch viel schöner. Bei ihrem Anblick werden mir die Knie weich und mein Puls rast.

Ich weiß nicht, ob Gott wirklich existiert. Ich weiß nicht, ob die Menschheit jemals den Mond betreten hat. Ich weiß auch nicht, ob es Paralleluniversen gibt. Aber was ich weiß, ist, dass ich gerade den Sinn des Lebens gefunden habe, während sie hinter einem Tisch sitzt und ein unbeholfenes Lächeln aufsetzt.

Ich atme tief durch und suche mir einen Platz an der Wand im hintersten Bereich. Ich will noch nicht zu nahe rangehen.

Nein.

Ich möchte sie eine Zeit lang beobachten.

Also bleibe ich im Hintergrund und spähe an Dutzenden von Köpfen vorbei, um einen guten Blick auf sie zu erhaschen. Gott sei Dank bin ich groß, denn wenn ich klein wäre, würde ich wahrscheinlich durch alle hindurch laufen müssen.

Eine große, schlanke Frau überreicht meiner neuen Obsession ein Mikrofon und für einen kurzen Moment sieht es so aus, als würde sie gleich die Flucht ergreifen. Sie starrt auf das Mikrofon, als würde ihr die Frau einen abgetrennten Kopf überreichen.

Aber der Blick ist binnen Sekunden verschwunden, kaum da, da wird er schon durch eine perfekte Maske ersetzt. Dann schnappt sie sich das Mikrofon und führt es an ihre zitternden Lippen.

»Bevor wir beginnen …«

Fuck, ihre Stimme ist unglaublich rauchig. Eine Stimme, die man eigentlich nur in Pornos hört. Ich beiße mir auf die Unterlippe und unterdrücke ein Stöhnen.

Ich lehne mich gegen die Wand und beobachte sie, völlig fasziniert von dem kleinen Wesen vor mir.

Etwas unerklärlich Dunkles steigt in meiner Brust auf. Es ist schwarz und böse und grausam. Sogar gefährlich.

Alles, was ich will, ist, sie zu brechen. Sie in Stücke zu zerschmettern. Und dann diese Teile so anzuordnen, dass sie mit meinen eigenen zusammenpassen. Es ist mir egal, wenn sie nicht passen – ich werde sie verdammt noch mal passend machen.

Und ich weiß, dass ich drauf und dran bin, etwas Schlimmes zu tun. Ich weiß, dass ich Grenzen überschreiten werde, von denen ich nie zurückkehren kann. Aber es gibt nicht einen einzigen Funken in mir, der einen Scheiß darauf gibt.

Weil ich besessen bin.

Ich bin süchtig.

Und ich bin dazu bereit, jede einzelne Grenze zu überschreiten, wenn es bedeutet, diese Frau zu meinem zu machen. Wenn es bedeutet, sie zu zwingen, mir zu gehören, dann sei dem so.

Mein Entschluss ist bereits gefasst, die Entscheidung festigt sich wie Granit in meinem Gehirn. In diesem Moment treffen ihre wandernden Augen direkt auf meine und prallen mit einer Wucht aufeinander, die mich beinahe in die Knie zwingt. Ihre Augen runden sich in den Ecken, nur ganz leicht, als wäre sie von mir genauso gefesselt wie ich von ihr.

Dann lenkt der Leser vor ihr ihre Aufmerksamkeit auf sich und ich weiß, dass ich jetzt gehen muss, bevor ich etwas Dummes tue, wie sie vor mindestens fünfzig Zeugen zu entführen.

Das macht nichts. Jetzt wird sie mir nicht mehr entkommen können.

Ich habe gerade eine kleine Maus gefunden und ich werde nicht aufhören, bis ich sie gefangen habe.

10. April 1944

Mein Besucher ist hier, vor meinem Fenster, und beobachtet mich, während ich schreibe. Meine Hand zittert und ich kann nicht sagen, ob es aus Angst ist oder nicht. Ich könnte dieses Gefühl nicht einmal beschreiben, wenn ich es versuchen würde. Ich habe versucht, diese Gefühle niederzuschreiben. Sie zu erklären. Aber keine Worte scheinen zu genügen.

Ich nehme an, die beste Art, es zu beschreiben, ist aufregend.

Ich weiß nicht, was bei mir los ist. Aber irgendetwas stimmt nicht, das muss ich wohl sagen.

Wenn sich unsere Blicke treffen, stockt mein Atem. Mein Blut gerät in Wallung. Es fühlt sich an, als würde ein freiliegender Draht auf meiner Haut ruhen.

Es ist eine viszerale Reaktion und ich fürchte, ich werde süchtig nach ihr.

Er kommt jetzt näher. Ich begegne weiterhin seinen Augen und werde von meinem Schreiben abgelenkt.

Das wird jetzt zur Gewohnheit. Meine Ablenkung. John hat es inzwischen bemerkt. Er überschüttet mich mit Fragen, will wissen, was in meinem Kopf vorgeht.

Wie soll ich dem Mann, den ich liebe, sagen, dass ich an einen anderen denke? Wie sage ich ihm, dass ich angefangen habe, mir einen anderen vorzustellen, wenn mein Mann mich küsst? Wenn er mich berührt?

Mein Besucher zieht sich zurück, gleitet in die Dunkelheit.

Ich fürchte mich vor diesem Mann.

Aber dennoch bin ich viel zu fasziniert.

Kapitel 3

Die Manipulatorin

So habe ich mir meinen Freitagabend nicht vorgestellt. In den Wänden eines alten Hauses herumzuwühlen, in dem Gott weiß was für Kreaturen gefangen sind.

Ich warte nur darauf, dass ein tollwütiges Eichhörnchen aufspringt und sich an meinem ausgestreckten Arm festkrallt. Wahnsinnig vor Hunger und bereit, alles zu fressen, weil es jahrelang in den Wänden gefangen war und nichts als Käfer zu fressen hatte.

Mein Arm steckt bis zur Schulter in dem gottverdammten Loch, das Greyson verursacht hat, und ich halte die Taschenlampe fest umklammert. Es gibt gerade genug Platz, um meinen Arm und einen Teil meines Kopfes in einem komischen Winkel hineinzustecken und mich umzusehen.

Das ist dumm. Ich bin dumm.

In der Sekunde, in der ich hörte, dass die Eingangstür gegen Greysons Hintern stieß, inspizierte ich den Schaden. Es ist kein großes Loch, aber was mich stutzig machte, war der ziemlich große Spalt zwischen den beiden Wänden. Da war mindestens ein Meter Platz. Und warum sollte es so gebaut worden sein, wenn es keinen Grund dafür gibt?

Ich fühle mich wie von einem Magneten angezogen. Und jedes Mal, wenn ich versuche, mich zurückzuziehen, fährt ein tiefes Vibrieren durch meine Knochen. Meine Fingerspitzen zittern vor Verlangen, die Hand auszustrecken. Einfach in die unergründliche Leere zu schauen und das zu finden, was meinen Namen ruft.

Jetzt bin ich hier, gebückt, und zwänge mich selbst in ein Loch. Angenommen, ich schaffe es nicht, heute Abend selbst ausgefüllt zu werden, dann kann ich meine Action genauso gut auf diese Weise erlangen.

Die Taschenlampe meines Handys zeigt Holzbalken, dicke Spinnweben, Staub und Käferkadaver an der Innenseite der Wand. Ich drehe mich in die andere Richtung und richte das Licht auf die andere Seite. Nichts. Die Spinnweben sind zu dick, um viel sehen zu können, also nutze ich mein Handy wie einen Schlagstock und beginne, einige von ihnen runterzureißen.

Ich schwöre, wenn ich es fallen lasse, werde ich sauer. Dann bekomme ich es nie mehr zurück und muss mir ein neues kaufen.

Ich zucke zusammen, als ich die haarähnlichen Spinnweben auf meiner Haut spüre, die das Gefühl von Käfern imitieren, die auf mir herumkrabbeln. Ich drehe mich wieder nach links und leuchte ein weiteres Mal dorthin.

Ich ziehe noch ein paar Spinnweben weg und bin bereit, einfach aufzugeben und den Sirenenruf zu ignorieren, der mich überhaupt erst in diese blöde Situation gebracht hat.

Da.

Etwas weiter unten im Flur schimmert etwas im Licht. Nur ein kleiner Schimmer, aber genug, dass ich vor Aufregung aufspringe, mit dem Kopf gegen die dicke Trockenbauwand knalle und mir Flocken ins Haar fallen.

Autsch.

Ich ignoriere das dumpfe Pochen in meinem Hinterkopf, reiße den Arm raus und eile den Flur entlang, wobei ich die Entfernung schätze, in der ich das mysteriöse Objekt gesehen habe.

Ich greife mir einen Bilderrahmen, löse ihn von seinem Nagel und setze ihn vorsichtig ab. Ich mache das noch ein paarmal, bis ich auf ein Bild meiner Urgroßmutter stoße, die auf einem Retro-Fahrrad sitzt und einen Strauß Sonnenblumen im Korb hat. Sie grinst breit, und obwohl das Bild schwarz-weiß ist, weiß ich, dass sie roten Lippenstift trägt. Nana sagte, sie hätte den roten Lippenstift schon aufgetragen, bevor sie überhaupt den Kaffee aufsetzte.

Ich ziehe das Bild von der Wand und unterdrücke ein Keuchen, als ich einen armeegrünen Safe vor mir entdecke. Er ist alt und hat nur einen Drehknopf für das Schloss. Aufregung brennt in meiner Lunge, als meine Finger über die Wählscheibe gleiten.

Ich habe einen Schatz entdeckt. Ich nehme an, dass ich Greyson dafür danken muss. Obwohl ich gern glauben würde, dass ich diese Bilder irgendwann abgenommen hätte, damit meine Vorfahren nicht mehr auf meine äußerst fragwürdigen Entscheidungen herabblicken müssen.

Ich starre auf den Safe, als ein kalter Luftzug über meinen Körper streicht und mir das Blut gefrieren lässt. Die plötzliche Kälte bringt mich dazu, mich umzudrehen und meinen Blick durch den leeren Flur schweifen zu lassen.

Meine Zähne klappern und ich glaube, ich sehe sogar, wie mein Atem aus meinem Mund strömt. Und genauso schnell, wie er gekommen ist, verschwindet er auch wieder. Langsam erwärmt sich mein Körper auf eine normale Temperatur, aber der kalte Schauer auf meinem Rücken bleibt.

Ich kann meinen Blick nicht von dem leeren Raum losreißen und warte darauf, dass etwas passiert, aber während die Minuten vergehen, stehe ich einfach nur da.

Konzentriere dich, Addie.

Behutsam lege ich das Bild ab und entscheide mich dazu, die merkwürdige Kälte abzuschütteln und zu googeln, wie man einen Safe aufbricht. Nachdem ich mehrere Foren mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen gefunden habe, renne ich zum Werkzeugkasten meines Großvaters, der in der Garage verstaubt.

Der Platz wurde nie für Autos genutzt, auch nicht, als Nana das Haus besaß. Stattdessen haben sich hier Generationen von Schrott angesammelt, der hauptsächlich aus den Werkzeugen meines Großvaters und ein paar Kleinigkeiten aus dem Haus besteht. Ich schnappe mir das Werkzeug, das ich brauche, laufe die Treppe hinauf und bearbeite damit den Safe. Das alte Ding ist ziemlich beschissen gesichert. Aber ich vermute, wer auch immer es hier versteckt hat, hat nicht damit gerechnet, dass es jemals jemand finden würde. Zumindest nicht zu seinen Lebzeiten.

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, frustriertem Stöhnen und einem schmerzenden Finger bekomme ich das Ding endlich auf. Ich nutze noch einmal meine Taschenlampe und finde drei braune, in Leder gebundene Bücher darin. Kein Geld. Keine Juwelen. Nichts von Wert – zumindest nicht im monetären Sinne.

Ehrlich gesagt, hatte ich auch nicht gehofft, so etwas zu finden. Aber ich bin trotzdem überrascht, dass ich keine gefunden habe, wenn man bedenkt, dass die meisten Leute einen Safe für genau diese Sachen benutzen.

Ich greife nach den Büchern und genieße es, wie sich das butterweiche Leder unter meinen Fingern anfühlt. Ein Lächeln huscht über mein Gesicht, als ich mit meinen Fingern über die Inschrift des ersten Buches streiche.

Genevieve Matilda Parsons.

Meine Urgroßmutter – Nanas Mutter. Die Frau auf dem Bild, die den Safe versteckt, ist bekannt für ihren roten Lippenstift und ihr strahlendes Lächeln. Nana sagte immer, dass sie sich selbst Gigi nannte.

Ein kurzer Blick auf die anderen beiden Bücher verrät denselben Namen. Ihre Tagebücher? Das müssen sie sein.

Benommen gehe ich in mein Schlafzimmer, schließe die Tür hinter mir und lasse mich mit überkreuzten Beinen auf meinem Bett nieder. Um jedes Buch ist eine Lederschnur gewickelt, die es geschlossen hält. Die Außenwelt verschwindet, als ich das erste Tagebuch nehme, die Kordel vorsichtig abwickle und das Buch öffne. Es ist ein Tagebuch. Auf jeder Seite steht ein Eintrag in einer weiblichen Handschrift. Und am unteren Ende jeder Seite steht das Markenzeichen meiner Urgroßmutter, der Lippenstiftkuss.

Sie starb, bevor ich geboren wurde, aber ich bin mit unzähligen Geschichten über sie aufgewachsen. Nana sagte, sie habe ihre wilde Persönlichkeit und ihre scharfe Zunge von ihrer Mutter geerbt. Ich frage mich, ob Nana je von den Tagebüchern erfahren hatte. Ob sie diese jemals gelesen hatte.

Wenn Genevieve Parsons so wild war, wie Oma sagte, kann ich mir vorstellen, dass diese Tagebücher jede erdenkliche Art von Geschichten für mich bereithalten. Lächelnd schlage ich die beiden anderen Bücher auf und überprüfe das Datum auf der ersten Seite jedes Buches, um sicherzugehen, dass ich am Anfang beginne.

Und dann bleibe ich die ganze Nacht auf, lese und mit jedem Eintrag werde ich unruhiger.

Ein dumpfer Schlag von unten weckt mich aus einem unruhigen Schlaf. Es fühlt sich an, als würde ich aus einem tiefen, hartnäckigen Nebel gerissen, der in den Vertiefungen meines Gehirns verweilt.