9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

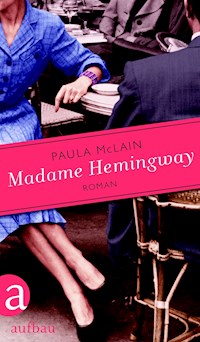

Eine Liebe vor der Kulisse des Zweiten Weltkrieges. Meisterhaft inszeniert Paula McLain die stürmische Beziehung zwischen Ernest Hemingway und seiner dritten Frau Martha Gellhorn. Als Martha sich haltlos in den zehn Jahre älteren Ernest verliebt, ist sie gerade achtundzwanzig Jahre alt, hat aber schon die halbe Welt bereist. Später wird sie eine der berühmtesten Kriegsreporterinnen des 20. Jahrhunderts sein. Hals über Kopf folgt sie Hemingway in den Spanischen Bürgerkrieg und legt dort an seiner Seite den Grundstein für ihre Karriere. Doch als ihre Anerkennung wächst und Ernest immer größere Erfolge feiert, muss Martha sich entscheiden: Möchte sie die Frau eines weltberühmten Mannes sein oder ihren eigenen Weg gehen? Ein faszinierendes literarisches Panorama, mitreißend und einfühlsam erzählt. „Paula McLain hat eine unglaubliche Gabe, Figuren zum Leben zu erwecken.“ Jojo Moyes.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 590

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Über Paula McLain

Paula McLain studierte an der University of Michigan Kreatives Schreiben und lebte in den Künstlerkolonien Yaddo und MacDowell. Nach zwei Gedichtsammlungen und einem ersten Roman gelang ihr mit dem in 35 Sprachen übersetzten Roman »Madame Hemingway« ein internationaler Bestseller. Paula McLain lebt mit ihrer Familie in Cleveland.

Yasemin Dinçer, geb. 1983, studierte Literaturübersetzen und hat u. a. Daphne Kalotays »Die Tänzerin im Schnee« ins Deutsche übertragen.

Informationen zum Buch

Eine Liebe vor der Kulisse des Zweiten Weltkrieges.

Meisterhaft inszeniert Paula McLain die stürmische Beziehung zwischen Ernest Hemingway und seiner dritten Frau Martha Gellhorn. Als Martha sich haltlos in den zehn Jahre älteren Ernest verliebt, ist sie gerade achtundzwanzig Jahre alt, hat aber schon die halbe Welt bereist. Später wird sie eine der berühmtesten Kriegsreporterinnen des 20. Jahrhunderts sein. Hals über Kopf folgt sie Hemingway in den Spanischen Bürgerkrieg und legt dort an seiner Seite den Grundstein für ihre Karriere. Doch als ihre Anerkennung wächst und Ernest immer größere Erfolge feiert, muss Martha sich entscheiden: Möchte sie die Frau eines weltberühmten Mannes sein oder ihren eigenen Weg gehen? Ein faszinierendes literarisches Panorama, mitreißend und einfühlsam erzählt.

»Paula McLain hat eine unglaubliche Gabe, Figuren zum Leben zu erwecken.« Jojo Moyes

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Paula McLain

Hemingway und ich

Martha Gellhorns große Liebe

Roman

Aus dem Englischenvon Yasemin Dinçer

Inhaltsübersicht

Über Paula McLain

Informationen zum Buch

Newsletter

Prolog

Teil 1 Schattenjagd

Erstes Kapitel

Zweites Kapitel

Drittes Kapitel

Viertes Kapitel

Fünftes Kapitel

Sechstes Kapitel

Siebtes Kapitel

Achtes Kapitel

Neuntes Kapitel

Teil 2 Nach Spanien mit den Jungs

Zehntes Kapitel

Elftes Kapitel

Zwölftes Kapitel

Dreizehntes Kapitel

Vierzehntes Kapitel

Fünfzehntes Kapitel

Sechzehntes Kapitel

Siebzehntes Kapitel

Achtzehntes Kapitel

Neunzehntes Kapitel

Zwanzigstes Kapitel

Einundzwanzigstes Kapitel

Teil 3 Auf halbem Weg nach Hause

Zweiundzwanzigstes Kapitel

Dreiundzwanzigstes Kapitel

Vierundzwanzigstes Kapitel

Fünfundzwanzigstes Kapitel

Sechsundzwanzigstes Kapitel

Siebenundzwanzigstes Kapitel

Teil 4 Schützenlöcher

Achtundzwanzigstes Kapitel

Neunundzwanzigstes Kapitel

Dreißigstes Kapitel

Einunddreißigstes Kapitel

Zweiunddreißigstes Kapitel

Dreiunddreißigstes Kapitel

Vierunddreißigstes Kapitel

Fünfunddreißigstes Kapitel

Sechsunddreißigstes Kapitel

Siebenunddreißigstes Kapitel

Achtunddreißigstes Kapitel

Neununddreißigstes Kapitel

Vierzigstes Kapitel

Einundvierzigstes Kapitel

Zweiundvierzigstes Kapitel

Dreiundvierzigstes Kapitel

Vierundvierzigstes Kapitel

Fünfundvierzigstes Kapitel

Teil 5 Die Sonne und der Mond und die Sonne

Sechsundvierzigstes Kapitel

Siebenundvierzigstes Kapitel

Achtundvierzigstes Kapitel

Neunundvierzigstes Kapitel

Fünfzigstes Kapitel

Einundfünfzigstes Kapitel

Zweiundfünfzigstes Kapitel

Dreiundfünfzigstes Kapitel

Vierundfünfzigstes Kapitel

Fünfundfünfzigstes Kapitel

Sechsundfünfzigstes Kapitel

Siebenundfünfzigstes Kapitel

Achtundfünfzigstes Kapitel

Teil 6 Eine Zeit des Untergangs

Neunundfünfzigstes Kapitel

Sechzigstes Kapitel

Einundsechzigstes Kapitel

Zweiundsechzigstes Kapitel

Dreiundsechzigstes Kapitel

Vierundsechzigstes Kapitel

Fünfundsechzigstes Kapitel

Sechsundsechzigstes Kapitel

Siebenundsechzigstes Kapitel

Achtundsechzigstes Kapitel

Neunundsechzigstes Kapitel

Siebzigstes Kapitel

Einundsiebzigstes Kapitel

Zweiundsiebzigstes Kapitel

Dreiundsiebzigstes Kapitel

Epilog

Anmerkung der Autorin

Danksagung

Eine Anmerkung zu den Quellen

Impressum

Für Julie Barer

»Es gibt nichts anderes als das Jetzt. Weder ein Gestern noch ein Morgen. Wie alt musst du werden, bevor du das begreifst?«

ERNEST HEMINGWAY, Wem die Stunde schlägt

Prolog

Kurz vor dem Morgengrauen des 13. Juli 1936, als drei Attentäter eine hohe Gartenmauer in Teneriffa erklommen und hofften, die bewaffneten Wachen dahinter zu überraschen, schlief ich in einem winzigen Zimmer in Stuttgart und wartete darauf, dass mein Leben endlich begann.

Die Mörder gingen professionell vor. Sie bewegten sich lautlos, zogen sich leise an verborgenen Seilen hoch, blickten einander dabei kein einziges Mal an und dachten an nichts anderes als an das, was im nächsten Augenblick zu tun war. Wie auf Samtpfoten ließen sie sich von der Mauer auf den Boden fallen, liefen unsichtbar durch die Schatten und schlichen sich vorsichtig an ihr Ziel heran.

Es war, als würde sich eine Symphonie entfalten. Sie hatten geplant, einem Wachmann nach dem anderen die Kehle durchzuschneiden. Dann würden sie die Verandatür aufbrechen und die Marmortreppe zum Zimmer des kleinen Mädchens hinaufsteigen. María del Carmen hieß sie und war zehn Jahre alt. Sie würde lieblich schlafen, bis man sie rasch mit einem Seil knebeln und ein Kissen auf ihr kleines Gesicht drücken würde. Dann weiter zum Elternschlafzimmer, wo sie die letzten paar Wachen erledigen würden. All das, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Der General und seine hübsche Frau würden sich in ihrem Bett hinter der Tür nicht einmal regen, ihre Körper würden so still daliegen wie auf einem Gemälde von Velázquez, bis der Tod sie ereilte.

All dies war bereits ins Rollen gebracht worden, doch dann drehte sich plötzlich einer der Wachmänner um, und Maschinengewehrschüsse durchbrachen die Stille der Nacht. Die Attentäter zerstreuten sich und kamen nur knapp mit dem Leben davon. Der General wurde von dem Geräusch der Schüsse geweckt, doch nachdem er von seinen Männern erfahren hatte, was geschehen war, stolperte er bloß zurück ins Bett. Mordanschläge auf ihn waren keine Seltenheit, insbesondere nicht zu diesem Zeitpunkt, da er sich an der Schwelle zu etwas befand, worauf er so lange gewartet hatte – wie ein Tiger, der knapp außer Sichtweite lauert.

Fünf Tage später begann der geplante Aufruhr in Marokko. Der General verbreitete eine Nachricht, in der er alle Offiziere drängte, sich dem Aufstand anzuschließen und die spanische Regierung zu stürzen. Dann schickte er seine Frau und seine Tochter in ein Versteck in Frankreich und wurde durch die Straßen Teneriffas, wo die Schusswechsel bereits begonnen hatten, zu einer wartenden de Havilland Dragon Rapide gebracht. Er trug Zivilkleidung und dunkle Brillengläser und hatte sich zur weiteren Tarnung seinen berühmten Schnurrbart abrasiert.

Nach alldem war es für das schlanke kleine Flugzeug ein Leichtes, abzuheben und seinen Passagier nach Nordafrika zu befördern, wo er die Armee vorbereiten würde, die bald das spanische Festland überwältigen sollte. Auf dem Weg legte er seine Uniform an, die aus steifem Khaki und einer rot-goldenen Schärpe bestand. Und so verwandelte er sich im Handumdrehen in General Francisco Franco, dem Exil frisch entkommen. Bereit, einen Krieg zu beginnen, den die gesamte Welt würde beenden müssen.

*

Und was tat ich damals, mit siebenundzwanzig Jahren, als Franco sich an Spanien heranpirschte? Ich stand in einem sich verdüsternden Schatten, genau wie alle anderen, ob es ihnen nun bewusst war oder nicht.

Vor Kurzem waren deutsche Truppen ins Rheinland einmarschiert, und bereits zuvor waren die Nürnberger Gesetze erlassen worden, die es Juden verboten, »echte« Reichsbürger zu heiraten oder mit ihnen Kinder zu zeugen, die sie von staatlichen Schulen und bestimmten Geschäftszweigen ausschlossen und sie im Wesentlichen, gemeinsam mit Afrodeutschen und Sinti und Roma, als Feinde der »Volksgemeinschaft« brandmarkten, damit die Nazis in einem rassistischen Staat ihr arisches Blut schützen konnten. All das war so schockierend und so dermaßen falsch. Und doch konnte man beinahe so tun, als geschähe es nicht, indem man sein Leben weiterlebte und glaubte, es hätte nichts mit einem selbst zu tun.

Ich hatte mit Unterbrechungen mehrere Jahre lang in Paris gelebt, mich dort als Schriftstellerin versucht und mich nebenbei oft verliebt, beides ohne großen Erfolg. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als eine Figur zu erschaffen, die so glamourös und scharfsinnig wäre wie Lady Brett aus Fiesta, doch da ich dazu nicht imstande war, versuchte ich stattdessen, sie zu sein. Ich trug lange Röcke zu Strickpullovern und saß in Cafés, wo ich zu viel rauchte und die Augen zusammenkniff und »Hallo, Darling« zu beinahe Fremden sagte. Ich bestellte Cocktails, die viel zu stark für mich waren, lachte über Dinge, die zum Verzweifeln waren, und stürzte mich kopfüber in Erfahrungen, womit ich verheiratete Männer meine. Am schlimmsten war es jedoch, hinterher unter einem verschmierten violetten Himmel allein nach Hause zu laufen und mich dabei kein bisschen wie Lady Brett zu fühlen, sondern traurig und einsam und vollkommen verwirrt darüber zu sein, was ich tun und wer ich sein sollte.

Etwas fehlte in meinem Leben – in mir –, und ich glaubte, das Schreiben könne diese Lücke füllen oder mich von mir selbst heilen. Es war nur eine Ahnung, aber ich war ihr treu gefolgt, von St.Louis nach New York, von New York nach Paris, von Paris nach Cannes, nach Capri und nun nach Stuttgart, wo ich recherchieren wollte. Ich hatte kürzlich einen Roman über ein junges französisches Paar begonnen, das sich dem politischen Pazifismus verschreiben und mutige und wichtige Dinge tun sollte – gemeinsam mit Bergarbeitern in den Streik treten und die metallenen Schlagstöcke der Gendarmen ertragen, alles im Namen der sozialen Gerechtigkeit.

Wenn ich mich in der Weltkriegsbibliothek über meine Notizbücher beugte, erschien mir diese Geschichte tapfer und ernsthaft, aber jeden Tag kam der Augenblick, in dem ich aus der Bibliothek hinaustrat und mit der realen Welt konfrontiert wurde. Wie naiv und hoffnungslos die Vorstellung von Pazifismus doch in den Straßen voller Braunhemden wirkte.

Eines Tages saß ich im Kino, als zwei Nazisoldaten durch die Gänge liefen und eine junge jüdische Frau am Kragen aus ihrem Sitz vor mir hinaus auf die Straße schleiften wie einen Hund. Das Licht ging aus, und die Filmrolle begann sich zu drehen, aber ich konnte nicht still in meinem Sessel sitzen und mich unterhalten lassen, jetzt nicht mehr. Auf dem Rückweg zu meiner Pension erschrak ich jedes Mal, wenn ich mein Spiegelbild in einem Schaufenster erblickte. Ich sah arisch genug aus, mit meinen blonden Locken, meinen hellblauen Augen und meiner kräftigen, geraden Nase. Auf jeden Fall hatte ich die Gesichtszüge von meinen Eltern geerbt, die im antisemitischen St.Louis leicht als Protestanten durchgegangen waren. Doch meine Familie hatte auf beiden Seiten jüdische Vorfahren.

Von Stuttgart aus zog ich weiter nach München, wo alles noch düsterer und unheilvoller wurde. Ich las über Francos Staatsstreich in den Nazizeitungen, die ihn wie alles andere auf eine prahlerische, hämische Weise verkündeten. Die rasch stürzende republikanische Regierung wurde als ein Rudel »roter Schweinehunde« beschrieben, während Franco erstrahlte, ein Prinz des spanischen Volkes. Wen kümmerte es, dass die Regierung, die er und seine Handlanger zu Fall brachten, das Ergebnis der ersten demokratischen Wahl innerhalb von sechzig Jahren war? Wen kümmerte es, dass unschuldige Menschen niedergemetzelt wurden, damit ein paar wenige Macht und totale Herrschaft für sich beanspruchen konnten?

Bis ich zurück in Paris war, hatte Franco bereits das Kriegsrecht ausgerufen und geschworen, Spanien um jeden Preis wieder zu »vereinen«, auch wenn er dafür die Hälfte der Bevölkerung umbringen müsste. Der größte Teil der spanischen Militärs hatte sich den Nationalisten angeschlossen, während militärisch unausgebildete Zivilisten sich bemühten, Städte und Dörfer zu verteidigen. Pamplona, Avila, Saragossa, Teruel, Segovia und das gesamte Navarra fielen wie Dominosteine, noch ehe ein Monat vergangen war. Jeder, der sich gegen den Putsch aussprach, wurde zur Zielscheibe. In der alten Maurenstadt Badajoz zwangen die Nationalisten beinahe zweitausend Menschen auf die Plaza de Toros – Milizionäre und Kleinbauern, Frauen und Kinder – und eröffneten das Feuer mit Maschinengewehren, ließen die Toten dort liegen, wohin sie fielen, und drangen dann weiter nach Toledo vor, wo sie dasselbe tun würden.

Noch schlimmer waren die schrecklichen Bündnisse, die nun geschmiedet wurden. Nazideutschland schickte hochmoderne Bombenflugzeuge der Luftwaffe und dreitausend Soldaten nach Spanien und bekam im Gegenzug mineralische Rohstoffe geliefert, Kupfer und Eisenerz, die Hitler bald bei seinen eigenen tödlichen Plänen behilflich sein würden. U-Boote wurden gesandt und noch mehr Bombenflugzeuge, Hunderte Schiffsladungen Vorräte und erfahrene Offiziere, die Francos Männer ausbilden und ihre Fähigkeit zu töten und zu foltern verfeinern sollten.

Auch Mussolini kam Franco zu Hilfe, »lieh« ihm achtzigtausend Soldaten und formte damit die dritte tödliche Zacke des faschistischen Dreiecks. Und einfach so, nach Jahren finsterer Verschwörungen, wurde Europa beinahe über Nacht zu einem anderen, einem bedrohlicheren Ort. Es schien, als wäre nun alles möglich.

Stalin in der Sowjetunion hatte seine eigene Agenda, aber für den Moment erschien es ihm vorteilhaft, die Spanische Republik zu unterstützen. Er wartete darauf, dass die großen Demokratien des Westens, die Waffen zu verkaufen hatten, sich ihm anschließen würden, aber die französische Regierung war zutiefst gespalten, und Großbritannien schien sich mehr für die schlüpfrigen Geschichten um König Edward VIII. und Wallis Simpson zu interessieren. In den Staaten war Roosevelt damit beschäftigt, gegen die lähmenden Auswirkungen der Depression anzugehen, außerdem befand er sich mitten im Kampf um seine Wiederwahl. Im Übrigen hatte Amerika viel zu diskutieren, wenn es um Spaniens Hilfsgesuche ging. Es gab besorgniserregende Gerüchte, dass Waffen an Anarchisten und Gewerkschaftsmilizionäre gegeben würden, wenn diese sich der republikanischen Sache anschlössen – und eine solche Haltung ließ sich nur schwer unterstützen, da zu Hause bereits solch große Angst vor dem Kommunismus herrschte.

Roosevelt entschied sich für ein generelles Waffenembargo und versprach, Amerika so lange wie möglich aus auswärtigen Kriegen herauszuhalten. Für einige von uns, die in jenem Herbst 1936 zusahen, wie die Schatten sich verdunkelten, existierte die Vorstellung eines auswärtigen Krieges jedoch nicht. Als nationalistische Streitkräfte durch unschuldige Dörfer zogen, sich immer weiter ausbreiteten und Zehntausende mordeten, als sie die Hauptstadt Madrid bombardierten, sie von drei Seiten umzingelten, fühlten wir uns verantwortlich. Die Republik Spanien hatte sich um Demokratie bemüht, nur um niedergeschlagen und gefoltert zu werden. Wieso ging uns das nichts an?

Nach und nach und schließlich auf einen Schwung meldeten sich tausende Menschen freiwillig. Internationale Brigaden formierten sich aus Truppen Frankreichs und Amerikas, Kanadas, Australiens, Mexikos. Die meisten Männer waren keine ausgebildeten Soldaten. Tatsächlich hatte ein Großteil von ihnen noch nie ein Gewehr gehalten, und doch schnappten sie sich nun alle Waffen, derer sie habhaft werden konnten – Revolver, die sie von ihren Vätern geerbt hatten, Jagdgewehre, Pistolen, Gasmasken aus dem Haushaltswarenladen –, und setzten sich in Züge, Schiffe, Transportflugzeuge.

Es war ein wunderbarer Kreuzzug, und auch wenn ich nicht sofort wusste, welche Rolle ich für mich darin finden würde, dachte ich später nur Folgendes: Ich konnte mir kaum ein größeres, unverfälschteres Glück vorstellen, als mitzuerleben, wie sich die Zeit auf einen einzigen Punkt hin zuspitzte. Zu spüren, wie sich die Welt erhob und einen aufrüttelte, darauf beharrte, dass auch man selbst sich erhob, auf welche Weise auch immer. Dass man erwachte und sich unter Schmerzen streckte. Dass man sich vollkommen und unwiderruflich, mit allen Mitteln, die einem zur Verfügung standen, in den Menschen verwandelte, der man immer hatte werden sollen.

Für mich wird der Krieg in Spanien stets im Licht hart erkämpften Wandels leuchten. Es war, als würde man sich verlieben. Oder in den Himmel aufblicken und dort einen brennenden Pfeil erkennen, der einen dazu aufruft, ihm zu folgen. So einfach war es und zugleich so kompliziert. Und sollte dabei mehr in Gang gesetzt werden, als ich jemals voraussehen oder mir auch nur vorstellen könnte, wäre ich dennoch bereit, Ja zu sagen. Und sollte ich bald für immer mein Herz verlieren, es niemals wiedergewinnen, sollte ich wirklich alles verlieren – auch dazu wäre ich bereit. Mein Leben schien es zu verlangen. Es zog mich nach vorn. Letztlich blieb keine Entscheidung zu treffen. Ich würde darauf zugehen müssen, mit weit geöffneten Augen und Armen, bereit, den Preis zu bezahlen.

Teil 1 Schattenjagd

Januar 1936– März 1937

Erstes Kapitel

Ich war auf Gedeih und Verderb eine geborene Reisende, wollte überall hinkommen und alles sehen. Am deutlichsten erinnere ich mich noch an einen Morgen, als ich fünf oder sechs Jahre alt war und ohne jede Hast oder Schmiererei, sondern mit großer Sorgfalt auf einen Zettel schrieb:

Liebe Mutter, wie hübsch Du bist. Ich finde Dich ganz wunderbar. Leb wohl, Martha.

Ich machte eine Reißzwecke ausfindig, heftete meinen Brief an den oberen Endpfosten des Treppengeländers und marschierte dann ohne einen einzigen Laut und ohne irgendetwas mitzunehmen zur Haustür hinaus. Zielstrebig schritt ich den Häuserblock hinunter, denn ich hatte alles seit Langem geplant, stahl mich auf den Wagen des Mannes, der uns das Eis lieferte, und hoffte, weit entfernt von St.Louis, irgendwo draußen in der Welt zu landen.

Während jenes langen Sommertages blieb ich die ganze Zeit über versteckt und freudig erregt. Als blinder Passagier zu reisen trug zu diesem Gefühl bei, und auch, dass ich heimlich allein fortgegangen war. Noch mehr überzeugte mich jedoch der seltsame Anblick, der sich mir durch die Risse im Wagen bot: Fabriken und Viertel und weitläufige Gegenden meiner eigenen Heimatstadt, die ich nie zuvor gesehen oder auch nur erahnt hatte. Ich war glücklich und vergaß sogar meinen Hunger, bis zur Abenddämmerung, als ich einen Blick auf den Forest Park erhaschte und mir bewusst wurde, dass wir lediglich in einem weiten, vertrauten Kreis gefahren waren.

Diese erste allein unternommene Reise war eine Enttäuschung, dennoch stellte sie die Weichen für mich. Ich war eine Reisende, und damit war die Sache erledigt. Mit sechsundzwanzig Jahren hatte ich bereits den größten Teil Europas gesehen, war nackt in drei Ozeanen geschwommen und hatte Diplomaten und Bolschewiken die Hand geschüttelt. Das College langweilte mich rasch, also gab ich es auf und beschritt meinen eigenen Weg. Es schien mir unerlässlich, nicht nur in Bewegung zu bleiben und Dinge zu empfinden, sondern auch, auf eigenen Beinen zu stehen, mein eigenes Leben zu leben und nicht das von irgendjemand anderem.

In jenem Januar 1936 rief mich jedoch meine Mutter zurück nach St.Louis, mit einem Telegramm, in dem stand, mein Vater sei krank. Ich fuhr mit dem Zug dorthin und zerriss unterwegs vor Nervosität das Telegramm in meiner Manteltasche. Seit ich denken konnte, war meine Mutter stets darauf bedacht gewesen, dass niemand ihr jemals eine Sorge anmerkte. Doch selbst in den wenigen hastigen Worten des Telegramms waren ihre Anspannung und ihre Angst spürbar geworden, und ich wusste nicht, in welcher Verfassung ich sie oder meinen Vater vorfinden würde, wusste nicht, ob ich bereit war, meinem Vater gegenüberzutreten, sollte er krank und schwach sein. Mich der Realität zu stellen.

Meine Mutter Edna war stets der Polarstern an meinem Himmel gewesen, und sie war liebenswürdiger als jeder andere Mensch auf der Welt. Sie war herzlich und intelligent und durch und durch gut, und auch wenn sie ihr Leben dem unermüdlichen Kampf für die Frauenrechte gewidmet hatte und jederzeit bereit war, sich für Dinge und Menschen und Ziele einzusetzen, hatten all die Kampagnen und Märsche und öffentlichen Reden sie doch niemals davon abgehalten, eine Mutter zu sein oder eine Ehefrau. Jeden Abend ließ sie alles stehen und liegen, womit sie sich gerade beschäftigt hatte, sobald sie den Schlüssel meines Vaters im Türschloss hörte. Dann eilte sie die Treppe hinunter, um ihn rechtzeitig in Empfang zu nehmen, wenn er hereintrat, seinen grauen Filzhut auf den hölzernen Ständer warf und sie küsste.

Dieses abendliche Ritual war eine zärtliche Geste zwischen ihnen und ihre älteste Gewohnheit. Es schien jedoch zugleich auch ein festgeschriebenes Versprechen für die Zukunft zu sein. Ein Versprechen vollkommener Verlässlichkeit, so weit man voraussehen konnte. Ein Versprechen aller noch folgender Küsse. Ich erinnere mich, dass es mir als Kind so vorkam, als würde es meine Mutter überhaupt keine Mühe kosten, jeden Abend pünktlich vor der Tür zu stehen. Ganz offensichtlich war die Zeit ihre heimliche Verbündete in diesem Arrangement: Sie verlangsamte sich, damit meine Mutter jeden Tag genau dort sein konnte, wann immer die Tür aufschwang. Aber natürlich irrte ich mich. Es kostete sie gewaltige Mühe und auch Willenskraft. Eine Entscheidung und Entschlossenheit. Andere Dinge gerieten ins Wanken, damit sie dort unten an der Treppe sein konnte. Sie gerieten ins Wanken, auch wenn ich niemals sah oder hörte, wie sie fielen.

Mein Vater George Gellhorn war ein berühmter und geachteter Geburtshelfer mit einer geschäftigen Praxis und Lehrtätigkeiten an zwei Krankenhäusern. Mit der Art und Weise, wie er im Leben stand, war er ein leuchtendes, makelloses Vorbild. Als Vater war er eine Säule, ganz so, als wäre er den Seiten eines George-Eliot-Romans entsprungen. Seine Familie, seine Patientinnen und auch alles andere leitete er mit sanfter Sorgfalt und so präzise wie das Innere eines Schweizer Uhrwerks.

In seinem Arbeitszimmer standen in alphabetischer Reihenfolge Tausende Bücher, die Buchrücken in einer perfekten Reihe. Und er hatte sie alle gelesen. Als ich ein Mädchen war, dachte ich, er wüsste alles, was man überhaupt wissen konnte, und er wüsste auch alles über mich. Vielleicht versuchte ich deshalb immer, ihm zu gefallen und seine Anerkennung zu gewinnen, endlich die Tochter zu sein, die ich voller Verheißungen und Möglichkeiten in seinen Augen aufflackern sah. Vielleicht bestand die größte Schwierigkeit meines Lebens darin, mich mit der Wahrheit abzufinden: Natürlich gab es diese Tochter nicht. Und es konnte sie auch niemals geben.

*

Von der St.Louis Union Station aus ließ ich mich mit einem Wagen zur McPherson Avenue bringen, wo ich vor der breiten, glänzenden Tür stehen blieb und mich einen Augenblick lang der Phantasie hingab, wie ich davonlief, statt mich der Sache zu stellen. Als ich das letzte Mal zu Hause gewesen war, hatten mein Vater und ich uns so heftig gestritten, dass ich nicht an seine Worte zurückdenken konnte, ohne zusammenzuzucken. Und nun war er schwer krank, lag womöglich im Sterben.

Die Tür schwang auf, und dahinter stand meine Mutter und blickte mich an, als hätte ich den Verstand verloren. »Marty! Komm rein. Du holst dir noch den Tod.«

Als sie mich ins Haus zog und in den Arm nahm, erledigte mich allein schon ihr Geruch. Lavendelwasser und Gesichtspuder und gutes Leinen. Sie hielt jeden einzelnen Augenblick meines Lebens in ihren Händen, die zweiwöchentlichen Tänze und Samstagsfrühstücke, ihr Summen zum laufenden Badewasser oder ihr lautes Rezitieren von Reden, an denen sie im Kopf ständig herumfeilte. Mittagspicknicks allein mit ihr in der Nähe des sprudelnden Wasserfalls im Creve Coeur Park, wo ich betete, sie möge niemals sterben. Und Abende im schwindenden Licht auf unserer Veranda, mit aufgeklappten Büchern auf dem Schoß und an der Fliegengittertür klebenden Motten.

Als ich nun auf demselben purpurroten Teppichstück stand, auf dem ich bereits zahllose Murmelspiele gegen meine Brüder verloren hatte, war es, als hätte sich ein Schleusentor geöffnet. All die Strecken, die ich zurückgelegt hatte, um ich selbst sein zu können, zählten hier nichts, wo sich nicht das Geringste jemals änderte. Weder die Möbel aus Mahagoniholz noch die Kunst oder die Bücher in den Regalen. Weder der Eierschalenglanz an den Wänden noch die Beschaffenheit des Lichts, das durch das Buntglasfenster auf dem Treppenabsatz hereinfiel. Dies war das Licht der Kindheit. Ich war in jedem Alter, das ich jemals durchlebt hatte.

»Wie geht es ihm?«, fragte ich, als ich mich wieder gefangen hatte.

»Morgen werden wir mehr wissen.« Ihr Gesicht war angespannt und gezeichnet. Es war schwer, sie anzusehen, und genauso schwer, wegzusehen. Sie war nach wie vor eine bildschöne Frau und würde es auch für immer bleiben. Aber ich konnte sehen, wie sich die Sorgen und die schlaflosen Nächte um die kornblumenblauen Augen und entlang der Kieferpartie eingegraben hatten. Silberne Strähnen ihres Haars hatten sich aus dem Knoten gelöst, den sie stets trug, und ihre marineblaue Hemdbluse war unter ihrer Perlenkette zerknittert.

Ich wollte nicht fragen, ob die Ärzte Krebs erwähnt hatten, und konnte es aus irgendeinem Grund auch nicht. Das Wort war mir auf dem gesamten Weg von Connecticut hierher nicht aus dem Sinn gegangen, doch ich hielt es einfach in mir verborgen, bleischwer und rasiermesserscharf, während ich ihr stumm in das Zimmer folgte, in dem er ruhte. Den langen Flur hinunter, vorbei an dem Sekretär und dem runden Spiegel, dem schweren Kronleuchter. Jeder dieser altbekannten Gegenstände war stabil, einem Anker gleich, und genau dort, wo er sein sollte. Schräg unter der Treppe stand der Flügel, auf dem verzierten Notenständer lagen die aufgeschlagenen Seiten aus einer von Chopins Nocturnes, obwohl diese seit Jahren von niemandem mehr gespielt worden war, nicht seit mein jüngster Bruder angefangen hatte, in Virginia Medizin zu studieren.

»Kommt Alfred auch?«, fragte ich.

»Ende der Woche, wenn er sich freinehmen kann. Bei ihm haben die Vorlesungen gerade erst wieder begonnen.«

Ich wartete darauf, dass sie George und Walter erwähnte, meine zwei älteren Brüder. Sie lebten beide im Osten, waren verheiratet und hatten kleine Kinder. Sollten sie ebenfalls kommen, dann wäre es wirklich so schlimm, wie ich befürchtete. Aber sie ging einfach weiter.

Oben waren die Kinderzimmer meiner Brüder längst in Gästezimmer umgewandelt worden, während meines im zweiten Stock unter dem Dachvorsprung wie eine Zeitkapsel bewahrt worden war. Ich freute mich darauf, mich später dorthin flüchten zu können, aber nun stand ich vor ihm, meinem Vater, der dünner war, als ich ihn jemals gesehen hatte, sein Teint schien vor dem gelben Leinen beinahe grau. Er lag auf ein Kissen gestützt, die Augen geschlossen. Aber er schlief nicht.

Im Telegramm hatte gestanden, er habe schreckliche Magenschmerzen und seine Ärzte wollten ihn operieren. Später würde ich erfahren, dass er jahrelang Dinge vor uns verheimlicht hatte, dass er mit aller Kraft versucht hatte, seine Symptome und seine Schmerzen vor allen zu verbergen, sogar vor meiner Mutter, da er davon ausgegangen war, er werde sterben. Während er geschwiegen hatte, war sein Zustand ernst geworden.

»Marty ist hier«, rief nun die Stimme meiner Mutter.

Er schlug die Augen auf, und seine Lippen spannten sich über einem Lächeln. »Martha.«

Ich fühlte mich plötzlich ganz klein und so, als wäre ich gleich zweifach vorhanden, einmal als das Mädchen, das ich war, und einmal als das Mädchen, das er stattdessen gern gehabt hätte. Beide liebten ihn, hatten es jedoch niemals aussprechen können. Denn da war auch Wut, Seite an Seite mit den liebevollen Gefühlen, dem Wunsch, ihn zu verletzen, und dem Wunsch, ihn für immer an mich zu ziehen.

Meine Mutter schob mich nach vorn, auf den Stuhl, der neben sein Bett gestellt worden war, und ging dann hinüber zu einem Platz am Fenster, wo sie ihre Zeitung aufschlug. Ich griff nach seiner Hand, die dünn und von Venen überzogen war, jedoch warm. Wann hatte ich zum letzten Mal die Hand meines Vaters gehalten?

»Ich werde wieder vollkommen gesund«, verkündete er, ehe ich etwas sagen konnte. »Ich habe die allerbesten Ärzte in St.Louis.«

»Ich dachte, du wärst der beste Arzt in St.Louis.«

Der Scherz war etwas steif, aber mein Vater schenkte mir ein Lächeln, ehe er von einem Krampf durchzuckt wurde. Der Krampf ließ nicht nach und verzerrte sein Gesicht, so dass ich wegschauen musste, wohin auch immer. Nachdem der Schmerz sich verzogen hatte, lag er schwer atmend da, nahm einen Schluck Wasser und sagte: »Ich habe dein Buch gelesen. Es ist großartig.«

Es lag auf seinem Nachttisch. Das auf schlichtem Papier abgetippte Manuskript meiner letzten Anstrengung, The Trouble I’ve Seen. Ich hatte es ihnen kurz vor Weihnachten als Geschenk geschickt, obgleich mir diese Entscheidung nicht leichtgefallen war. Er hatte mein erstes Buch, einen Roman, nicht fertiglesen können, hatte mir das auch gesagt und es als vulgär bezeichnet. Ich hatte während meiner Zeit in Europa zwei Jahre lang daran gearbeitet, dann ganz allein einen Verlag dafür gefunden und sogar einen kleinen Vorschuss bekommen. Aber man hätte meinen können, ich hätte einen Handel auf dem Schwarzmarkt abgeschlossen, so wie er seine Enttäuschung in einem langen, leidenschaftlichen Brief darlegte. Meine Figuren seien unmoralisch und frivol. Er wisse nicht, weshalb ich mich mit ihnen abgegeben hätte, wo ich doch über so viele lohnenswerte Dinge schreiben könne. What Mad Pursuit begleitete drei Collegestudentinnen bei der verzweifelten Suche nach sich selbst. Sie reisen um die Welt und nehmen Männer mit ins Bett und stecken sich mit Syphilis an und stolpern auf jede erdenkliche Weise durchs Leben – all das überzogen von einem schmutzigen Film aus Einsamkeit. Offensichtlich hatte er auf den Seiten meine eigenen Fehltritte erkannt, auch wenn ich ihm nur hatte zeigen wollen, wie gewitzt meine Dialoge waren und wie erschütternd gut ich das Meer beschrieben hatte.

Ich hatte seinen beißenden Brief wieder und wieder gelesen, vor Wut geschäumt und alle möglichen schlimmen Dinge zurückfauchen wollen. Doch unter meinem Zorn war ich bodenlos verletzt gewesen. Irgendwann zerknüllte ich die Seiten und warf sie in den Papierkorb, auch wenn das Problem damit nicht gelöst war. Ich trug all seine Worte noch in mir, in einem versteckten Winkel meines brodelnden Herzens, wo sie tickten und rauchten, als könnten sie jeden Augenblick detonieren.

Dieses neue Buch war vollkommen anders, eine Sammlung von Geschichten über Menschen, die von der Depression schwer getroffen worden waren, und ich war es angegangen, um damit gesellschaftlich etwas zu bewirken.

»Hat es dir wirklich gefallen?«, fragte ich ihn nun, ohne mir einen wehleidigen Tonfall ganz verkneifen zu können.

»Vieles davon ist natürlich traurig. Und ich kann mir vorstellen, dass es schwerer werden dürfte, einen Vertrag dafür zu bekommen, nach den Rezensionen, die du für dein letztes Buch erhalten hast.« Er sagte dies ohne jegliche Böswilligkeit, als spräche er etwa über Eier oder Regen. »Aber vielleicht läuft es ja auch gar nicht so.«

»So läuft es tatsächlich, aber ich werde nicht aufgeben. Ich könnte es nicht ertragen, so lange umsonst gearbeitet zu haben.«

»Natürlich wirst du nicht aufgeben.« Meine Mutter stand auf und trat ans Fußende des Bettes. »Wir Gellhorns geben nicht einfach auf. Im Übrigen finde ich es auch ganz fabelhaft. Du hast diese Figuren wirklich zum Leben erweckt. Sie kamen mir schrecklich real vor.«

»Danke«, hörte ich mich sagen, während ich mit einer Reihe widersprüchlicher Gefühle zu kämpfen hatte. Ich wollte, dass meine Eltern stolz auf mich waren und mich ernst nahmen. Ich wollte auch, dass es mir gänzlich gleichgültig war, dass ich allein mich vervollständigte und nur meine eigene Anerkennung benötigte. Das war jedenfalls meine Messlatte.

»Wir müssen um Punkt sechs im Krankenhaus sein«, erinnerte uns meine Mutter und bot mir dann ihre Hand an. Ich nahm sie und fühlte mich auf einmal so müde wie niemals zuvor. »Lass deinen Vater nun ausruhen.«

Zweites Kapitel

Am nächsten Tag brachten meine Mutter und ich meinen Vater vor dem Morgengrauen nach unten, setzten ihn ins Auto und wickelten ihm Decken um die Beine, als wäre das Wetter das Problem und nicht das, was auch immer ihn tief aus seinem Inneren heraus zerfraß. Es begann zu schneien.

Im Barnes Hospital wurde er aufgenommen und rasch durch aufschwingende Holztüren davongeschoben. Wir tranken in der Cafeteria einen scheußlichen Kaffee und warteten danach in einem kahlen Besucherzimmer. Draußen wurde der Schneesturm heftiger und bedeckte alles mit einer lautlosen weißen Schicht. Nur so schien sich die Zeit messen zu lassen, indem man zusah, wie die Schneeverwehungen auf den Fensterbänken und den Dächern der Autos auf dem Parkplatz vier Stockwerke unter uns höher und höher wurden und dabei immer mehr aussahen wie Zuckerhaufen.

»Er wird es gut überstehen«, versicherten wir uns gegenseitig in regelmäßigen Abständen.

»Das wird er.«

Die Worte waren ein Talisman, an dem wir immer weiter flochten, wir wiederholten sie ohne Variation, bis sie die Glieder einer Kette der Hoffnung oder des Glaubens waren oder von irgendetwas dazwischen.

Und dann kam am späten Nachmittag einer der Chirurgen mit seiner Haube in der Hand auf uns zu, und ich hatte das Gefühl, ich würde lieber tot umfallen, als zu hören, was er zu sagen hatte. Ich ertrug kaum den Anblick seines Mundes beim Sprechen. Doch dann folgte die Überraschung. Es waren gute Neuigkeiten.

Es war tatsächlich Krebs gewesen, aber der Tumor hatte sich leicht und vollständig entfernen lassen und schien nirgendwo anders gestreut zu haben. Sie würden meinen Vater im Krankenhaus behalten, bis er zu Kräften gekommen sei, aber wir hätten allen Grund, hoffnungsvoll zu sein.

»Oh, Gott sei Dank«, rief meine Mutter, und wir umarmten uns. Ich spürte sie erzittern, während wir beide unter Tränen lachten, und mein Herz wurde mit einem Mal ganz leicht. Die weiße Taube eines Zauberers war freigelassen worden.

*

Später, nachdem wir ihn gesehen und uns selbst davon überzeugt hatten, dass wirklich alles gut werden würde, fuhren wir auf dem Nachhauseweg einen meilenweiten Umweg, um bei der deutschen Bäckerei am Soulard Market anzuhalten und Mohnkuchen zu kaufen. In unserer Küche erwärmte meine Mutter dann Milch in einem Topf, und es fühlte sich an, als wäre wieder Weihnachten, nur mit einem besseren Geschenk. Die Milch wurde in schwere Becher gegossen, und ich genoss die Hitze zwischen meinen Händen, während sie mich fragte, wie es mir ergangen war. Nun, da so viel Sorge und Druck von uns abgefallen war, konnten wir uns endlich ganz natürlich unterhalten.

Ich erzählte ihr ausführlich von dem Haus in New Hartford, Connecticut, das mir zur Verfügung gestellt worden war und in das ich mich in letzter Zeit zum Schreiben verkrochen hatte. Wie sehr ich mein kleines Zimmer dort liebte, von dessen Schreibtisch aus ich auf eine lang gestreckte Wiese sah, und dass es sich wie ein unglaublicher Schatz anfühlte, monatelang Zeit zu haben und nirgendwo anders sein und sich um nichts anderes Gedanken machen zu müssen.

Ich hatte nicht bemerkt, wie sich ihr Gesichtsausdruck verwandelt hatte, während ich sprach.

»Du solltest nach Hause kommen«, erklärte sie nach längerem Schweigen. »Es ist unhöflich, Freunden so lange zur Last zu fallen.«

»Ach, das macht Fields nichts aus.« W.F. Fields war mein derzeitiger Gönner. Ich betrachtete ihn noch nicht als einen Freund, so lange kannten wir uns noch nicht. »Es ist nicht, wie du denkst. Er arbeitet in der Stadt, daher ist er ohnehin nie da.«

»Was ist mit seiner Frau?«

»Er ist Junggeselle, Mutter, und sein Haus ist riesig. Er merkt kaum, dass ich da bin.«

Im selben Augenblick, in dem ich die Worte aussprach, erkannte ich meinen Fehler. Natürlich würde sie sich noch mehr Sorgen darüber machen, dass es keine Ehefrau gab, als darüber, dass ich Fields’ Großzügigkeit ausnützen könnte. Und auch wenn sie die Worte nicht aussprach, hörte ich sie dennoch, las die Anspannung in ihren Schultern: Was werden die Leute sagen?

»Es ist wirklich in Ordnung«, versuchte ich mich zu rechtfertigen. Die Angelegenheit taugte nicht für ein kitschiges Melodrama. Fields war niemals mein Liebhaber gewesen. Er war ein spießiger UN-Typ mit einem enzyklopädischen Wissen über China. Ich hatte ihn auf einer Party in Washington kennengelernt, und wir hatten begonnen, uns über mein Schreiben und meine neuste Arbeit zu unterhalten, eine Sammlung langer Geschichten, die von Personen inspiriert waren, denen ich auf meinen Reisen durch die Staaten als Reporterin für die Federal Emergency Relief Administration FERA begegnet war. Ich hatte diese Menschen nicht vergessen können – das war alles, was ich gesagt hatte, und, dass es schön wäre, einen Ort zu haben, an dem ich vollkommen in meine Arbeit eintauchen könnte, so wie Fitzgerald und Hemingway Paris gehabt hatten.

»Nun ja, es ist wohl kaum Paris«, hatte er erwidert und dann die Einladung in sein Wochenendhaus im ländlichen Norden verlängert. Ich sah keinen Grund, sie nicht anzunehmen. Und mehr gab es dazu wirklich nicht zu sagen. Als er später einmal das Haus für einen Kurzurlaub im Schnee nutzte, machte er sich zwar tatsächlich an mich heran, aber zu seiner Verteidigung geschah dies nach drei ausgesprochen starken Martinis, und ich wehrte ihn mit Leichtigkeit ab. Hinterher konnten wir über die ganze Sache lachen.

Ich wusste, dass nichts von alldem meine Mutter beruhigen würde. Also sagte ich lediglich: »Ich kann wirklich auf mich selbst aufpassen«, und sprach dann lieber über die Artikel, die ich in letzter Zeit verschiedenen Zeitschriften angeboten hatte. Seit ein paar Jahren versuchte ich mich an ernsthaftem Journalismus, schien jedoch nicht den richtigen Background zu haben. Vielleicht lag es auch an meinem Aussehen. Wenn ich überhaupt einmal ein Treffen arrangieren konnte, dann musterten mich die Herausgeber von Kopf bis Fuß, nahmen meine langen Beine, meine hochwertigen Kleider und mein Haar in Augenschein und sahen in mir eher eine Gesellschaftsdame als ein Mitglied der Junior League. Das Einzige, womit man mich beauftragte, war das Verfassen von Schönheitstipps für Frauen mit zu viel Zeit: Kosmetikbehandlungen, Bräunungsmethoden, die neusten Frisurenmoden. Zwanzig Dollar für tausend Wörter. Das Schreiben fühlte sich geistlos und beschränkt an, verlangte mir nur einen Hauch meiner Intelligenz und kaum einen eigenen Standpunkt ab. Es zermürbte mich. Aber welche Alternative blieb mir?

Meine Mutter hörte mir kommentarlos zu, während die Milch in unseren Bechern kalt wurde. Ich wusste, sie wünschte sich mehr für mich und dass auch ich selbst mir mehr für mich wünschte. Als Mädchen hatte ich jeden Tag Gedichte geschrieben und von literarischem Ruhm geträumt. Nun ging es um Schaumbäder und Nagelhautcreme, und ich kam damit gerade eben über die Runden.

»Ich hätte dich gern hier«, sagte sie, als sich die abendliche Stille ausgebreitet hatte und es Zeit wurde, ins Bett zu gehen. »Ich weiß, dass das selbstsüchtig von mir ist.«

»Du bist an keinem einzigen Tag deines Lebens selbstsüchtig gewesen.«

»Wir haben ein wenig Geld zurückgelegt. Falls du an etwas arbeiten möchtest, das, nun …« Sie verstummte, die Bedeutung ihrer Worte wankte, aber nur für einen Augenblick. »Wir würden gern helfen. Komm nach Hause. Schreib hier.«

»Oh.«

Sie hatte mich damit im Grunde nicht überrascht. Die letzten Monate waren schwierig und anstrengend für sie gewesen, und natürlich würde sie sich viel weniger Sorgen um mich machen, wenn ich nur ein Stockwerk weiter oben wäre. Ich spürte ihren Blick auf mir, während ich überlegte, wie ich ihr antworten sollte.

»Das ist ein sehr liebes Angebot«, sagte ich schließlich. »Ist es in Ordnung, wenn ich darüber nachdenke?« Dann gab ich ihr einen Kuss, stellte unsere Becher in die Spüle und ging leise die Treppe hinauf, deren dicker Teppich meine Schritte verschluckte. In meinem Inneren verspürte ich ein Stechen und ein leichtes Aufflackern von Panik.

*

Wäre es nach meinen Eltern gegangen, hätte ich das College niemals verlassen, außer vielleicht, um den Nobelpreis für Literatur zu gewinnen, oder für eine Ehe, die so lang und stabil wäre wie ihre eigene. Stattdessen war ich jedoch für eine Stelle bei einer Zeitung nach Albany gezogen, wo noch niemals jemand unsterbliche Prosa oder Poesie verfasst hatte, wurde dort zuständig für Hochzeitsanzeigen und Lunches von Damengesellschaften und versuchte, von vier Dollar in der Woche in einem winzigen Zimmer zu leben, das nach Sauerkraut roch. Als ich davon genug hatte, rebellierte ich. Ich packte meine beiden Koffer, nahm meine Schreibmaschine und fünfundsiebzig Dollar mit und fuhr übers Meer nach Paris.

Auch dort bemühte ich mich um Journalistenstellen, die alle weit außerhalb meiner Reichweite lagen, wie ich rasch erfuhr. Also arbeitete ich als Aushilfe in einem Friseursalon, schrieb in jeder freien Minute, schlief nur wenig und kaufte mir lieber einen Strauß Veilchen als ein Frühstück, wenn ich mich schlecht fühlte.

Währenddessen sorgten meine Eltern sich um mich, zuerst stumm, dann offen. Mein Vater begann, mir einen ängstlichen Brief nach dem anderen hinterherzuwerfen, mit denen er mich zweifellos nach Hause zurückholen oder dazu bringen wollte, auf andere Weise sesshaft zu werden. Sie weckten in mir jedoch nur den Wunsch, noch schneller zu leben und meine Fühler in noch mehr Richtungen auszustrecken.

So begegnete ich schließlich Bertrand de Jouvenel, einem lässigen, gutaussehenden und sehr verheirateten linksgerichteten französischen Journalisten. Alles ging so schnell, dass ich keine Zeit hatte, meine eigenen Fragen abzuwägen. Er war einst der sagenumwobene und heiß begehrte Liebhaber von Colette gewesen. Sie war seine Stiefmutter und hatte ihn verführt, als er gerade erst Fünfzehn war. All das hätte dafür sorgen sollen, dass ich schleunigst das Weite suchte, stattdessen war ich jedoch fasziniert und dann überwältigt von seinem Verlangen nach mir und von der Verzweiflung, mit der wir versuchten, zusammen zu sein, obwohl es unmöglich war. Seine Frau Marcelle würde nicht in eine Scheidung einwilligen.

Unsere Affäre dauerte beinahe fünf Jahre an. Hin und wieder wurde mir kurzzeitig bewusst, was ich da tat, und dann rannte ich davon, den zerknitterten Entwurf meines ersten Romans in den Rucksack gestopft, und wollte nun endlich Ernst machen. Doch wieder und wieder lief er mir rasch hinterher, und dasselbe Chaos begann von Neuem.

Ich drehte mich im Kreis. Ich weinte ein Meer aus Tränen. Ich drehte mich weiter.

*

Zugegebenermaßen lehnten nicht nur meine Eltern Bertrand ab. All meine Freunde, denen ich jemals etwas bedeutet hatte, sorgten sich laut um mein Glück. Es stehe ihm nicht frei, mich zu lieben. Marcelle werde sich nicht zwingen lassen, möge er auch noch so oft versprechen, er könne sie überreden. Dass ich dennoch bliebe, erwecke den allgemeinen Eindruck, ich ließe mich in die Rolle einer schlecht bezahlten Geisha drängen. Ich sei zu einem abschreckenden Beispiel geworden.

Als es Bertrand und mir endlich gelang, uns voneinander zu lösen, kehrte ich zurück nach Hause, um meine Wunden zu lecken, erkannte jedoch schon bald meinen Fehler.

»Was hast du mit deinem Leben vor, Marty?«, schimpfte mein Vater. »Erfahrung sollte kein schmutziges Wort sein, anscheinend ist es das aber in deinem Fall.«

»Sei nicht ungerecht, Daddy. Ich werde nun weiter an meinem Buch arbeiten. Ich will schreiben. Das weißt du. Das ist alles, was ich jemals wirklich wollte.«

»Dann schreib«, erwiderte er blutleer. Wir waren in seinem Arbeitszimmer, und ich fühlte mich unwillkürlich wie eine seiner Patientinnen, die eine der schlimmsten Diagnosen erwartet. Ich saß vor seinem schweren, aufgeräumten Schreibtisch, hinter seinen geraden Schultern reihten sich medizinische Wörterbücher und Texte und all die anderen Bücher, die er in seinem Leben gelesen und geliebt hatte, in den Regalen aneinander wie ein maßgeschneidertes Erschießungskommando. »Schreib, und zwar sofort, statt Kapital aus deiner netten Figur und deinem hübschen Haar zu schlagen. Hör auf, immer so liebreizend zu sein.«

Seine Worte trafen mich so hart, dass mir schwindelig wurde. Ich traute meinen Ohren nicht. »Wenn ich liebreizend bin, dann ist das deine und Mutters Schuld.«

»Du hast nur Angst, allein zu sein.«

Ich starrte ihn an und war verletzt und wütend, aber vor allen Dingen traurig. Traurig darüber, dass ich es nicht wagen konnte, ihm zu sagen, dass er recht haben mochte. Denn auch wenn ich es noch niemandem gestanden hatte, wartete genau in jenem Augenblick im Hintergrund bereits der nächste Verehrer. Und er war ebenfalls verheiratet.

»Du musst lernen, mit dir selbst zu leben, nicht mit anderen«, fuhr er fort. »Das ist schwierig. Aber wenn du lernst, dein eigenes Wesen zu akzeptieren, dann wird sich alles mit der Zeit friedlich und nicht mehr krampfhaft anfühlen. Vielleicht hörst du dann auch auf, solche furchtbaren Entscheidungen zu treffen.«

»Ich habe kein Problem mit meinem Verhalten«, entgegnete ich, auch wenn das nicht stimmte. Tatsächlich schien ich einfach nicht anders zu können. »Ich habe nicht um Rat gebeten.«

»Nein, das hast du nicht. Das ist mir bewusst.« Er wandte sich ab und blickte aus dem Fenster. Es war Herbst, und die Ahornbäume in unserer Straße waren gelbbraun und schienen so unberührt, wie es nur die Natur hinzubekommen schien. Sie leuchteten. Als er den Blick wieder auf mich richtete, sagte er: »Du sammelst Menschen, weil du auf deren Meinung über dich angewiesen bist. Es ist nicht schön, das mit anzusehen.«

»Dann sieh nicht hin«, hatte ich gesagt und war davongegangen, ehe ich alles herausschreien konnte, was ich fühlte. Dass ich seinen scharfen prüfenden Blick verabscheute. Dass ich ihn so sehr liebte, dass sich mir der Magen umdrehte. Dass ich verloren und verängstigt war. Dass ich mir die allergrößte Mühe gab, auch wenn das nie, niemals genug zu sein schien.

Drittes Kapitel

Am nächsten Tag und auch an jedem folgenden Tag der Woche besuchten meine Mutter und ich Vater im Krankenhaus, um uns zu vergewissern, wie viel besser es ihm schon ging. Sein Blick war nicht mehr verschleiert, und die Operation hatte eine Last von ihm genommen, hatte ihn sowohl von der Furcht und der Heimlichkeit als auch von den Schmerzen befreit.

Nun, da sich das Blatt gewendet hatte, fühlte auch ich mich wieder leichter. Er würde sich erholen und zu Kräften kommen und zu seinen eigenen Patientinnen zurückkehren. Er würde leben. Ich nahm jedoch auch eine leise innere Stimme wahr, die mir zuflüsterte, unser Kampf um meinen Charakter würde nun ebenfalls weitergehen wie zuvor. Es war nicht so, dass ich mir gewünscht hätte, er würde sterben. Dieser Gedanke wäre unvorstellbar gewesen. Aber ich hatte mir gewünscht, dass etwas zwischen uns nun endlich einfacher wurde.

Stattdessen hielt es meine Mutter für nötig, ihm von Fields und dem Haus in Connecticut zu erzählen. Noch vom Krankenhausbett aus drängte er mich, endlich nach Hause zurückzukehren, und warf dabei mit Worten wie »unanständig« und »selbstsüchtig« und »kindisch« um sich. Er wollte mir einen Spiegel vorhalten, keinen Hammer. Aber ich spürte nichts als Schläge.

Schließlich machte ich ihm und auch Mutter klar, dass ich in den Osten zurückfahren und weitermachen würde wie zuvor, ganz gleich, was sie von mir halten mochten, und dass ich absolut nicht erkennen könne, wie ich damit irgendjemandem schaden sollte. Da zog er sich am Gitter des Krankenhausbettes hoch, bis er aufrecht dasaß. Ich sah, wie viel Anstrengung es ihn kostete, und fühlte mich selbst davon geschwächt.

»Es gibt zwei Sorten Frauen, Marty«, sagte er. »Und im Moment … Nun, im Moment zumindest zählst du zur anderen Sorte.«

Ich weiß nicht mehr, was ich antwortete, nur noch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, ihm jemals zu verzeihen. Ich war schwer getroffen, fühlte mich klein und rannte mit schwirrendem Kopf nach Hause, um meine Sachen zu packen und den nächsten Zug gen Osten zu nehmen.

Sobald ich eingestiegen war, steuerte ich den Speisewagen an. Er war voller Geschäftsmänner, die genau dem Typ Mann entsprachen, vor dem mein Vater mich gewarnt hätte. Allein durch die Tatsache, dass ich hier war, einen Martini bestellte und meinen Mantel abstreifte, hätte er gesagt, gäbe ich zu erkennen, dass ich mich verführen lassen wollte.

Während wir St.Louis hinter uns ließen, bestellte ich einen Whiskey Soda, und es dauerte wirklich nicht lang, ehe ein Mann in einem Brooks-Brothers-Hemd und mit einer Strickkrawatte herbeikam und mir gegenüber Platz nahm.

»Darf ich Ihnen einen Drink bestellen?«

»Danke, ich habe bereits einen.«

»Dann lassen Sie mich diesen bezahlen. Sie könnten auch für jede Hand einen bekommen.«

»Klingt nach einer Sauerei.«

Er lächelte. »Wir könnten Ihnen ein Handtuch besorgen. Wohin sind Sie unterwegs?«

»New York.«

»Ein Großstadtmädchen also?«

»Ich gebe mir Mühe.« Ich wollte nicht mehr sagen oder mich erklären, nicht ihm gegenüber.

Er hatte ein rosastichiges, zusammengestaucht wirkendes Gesicht, aber sein Hemd war hübsch. Seine Schuhe waren aus glänzendem feinen Ziegenleder, und er trug einen breiten, polierten Ehering – nicht dass es von Bedeutung gewesen wäre. Ich wollte rein gar nichts von ihm, wollte nur die Ablenkung in diesem einen Augenblick.

Nachdem der Kellner meinen zweiten Drink gebracht hatte, wackelte das Glas auf dem schmalen Tisch und drohte umzukippen, bis ich es in einem Zug austrank, unmittelbar nach dem vorangegangenen Drink. Er arbeite mit Anleihen, sagte er. Ich weiß nicht mehr, worüber wir noch sprachen, abgesehen davon, dass er Windhunde züchtete. Später, irgendwo mitten in Pennsylvania, verglich er mich mit einem jener schlanken, flatterhaften Tiere und versuchte dann, mich zu küssen.

Ich war hinaus zur Toilette gegangen, und er war mir gefolgt, als hätte ich ihm ein Zeichen gegeben. Das hatte ich zwar nicht, aber für den Augenblick fühlte sich seine Nähe erträglich an, da sie andere Dinge beiseiteschob. Während seine Schultern mich gegen die zitternde Wand des Gangs drückten, schloss ich die Augen und schmeckte das Innere seines Mundes, grüne Oliven und puren Alkohol. Doch dann begann er, sich schwerer zu bewegen, lauter zu atmen. Er presste seinen Bauch gegen meinen und griff mir an die Taille, dann an die Brüste.

»Sag, was soll das hier eigentlich werden?«, fragte er, als ich ihn bremste.

»Ich küsse einfach gern.«

»Du bist ein seltsames Mädchen.« Er wirkte verwirrt und leicht verärgert. »Wieso bist du überhaupt hier mit mir zusammen?«

Ich bin nicht mit dir zusammen, dachte ich und spürte den Alkohol durch mich hindurchwabern wie Rauch. »Einfach so. Ich bin glücklich, das ist alles.«

»Du wirkst aber gar nicht glücklich. Tatsächlich habe ich nie einen trauriger wirkenden Menschen gesehen. Deshalb bist du mir aufgefallen.«

Ein Schlafwagenschaffner kam an uns vorbei, hielt den Blick sorgsam nach vorn gerichtet und versuchte, sich unsichtbar zu machen. Mit hochrotem Kopf trat ich einen Schritt zurück, da ich mich dennoch durchschaut fühlte. Ich dachte an meinen Vater. »Glaubst du, es gibt zwei Sorten Frauen?«, fragte ich den Mann, als der Schlafwagenschaffner fort war.

»Ich weiß es nicht. Die Welt ist groß. Mir scheint, als gäbe es von allem wohl mehr als nur zwei Sorten.« Er betrachtete mich einen Augenblick neugierig. »Sag, was für ein Spiel spielst du hier eigentlich?«

»Halt einfach die Klappe«, antwortete ich.

»Was?«

»Du kannst mich noch mal küssen, aber bitte, bitte halt die Klappe.«

*

Am nächsten Morgen kroch ich aus meinem Pullman-Schlafwagenbett und blickte verstohlen wie ein Spion nach rechts und links. Ich wusste nicht, wo der Anleihenmann war und wollte es auch gar nicht wissen. Es war schon schwierig genug, mich bis ans andere Ende des Wagens zu schleichen, wenn ich mich nur mir selbst gegenüber verantworten musste. Kleine Erinnerungsfetzen versetzten mich in Aufruhr – schlaue Dinge, die ich aus Effekthascherei gesagt hatte, wo seine Hände meinen Körper berührt hatten und meine den seinen. Ich hoffte, Keats würde helfen, und vertiefte mich den ganzen Tag in mein Buch, wobei sich in mir zu Beginn alles drehte, nach und nach jedoch ruhiger wurde, während meiner Erinnerung ein dickeres Fell wuchs.

Der Zug drängte voran, und als wir schließlich die Penn Station erreichten, stieg ich hinaus in die eisige Nachmittagsluft, die sauberer und kälter war als in St.Louis und mehr Möglichkeiten offenließ. Keiner dieser phantastischen Menschen um mich herum wusste oder erwartete irgendetwas von mir. Ich konnte sein, wer immer ich wollte. Ich konnte meine Kerze an beiden Enden anzünden, wenn mir danach war, oder direkt in der Mitte, oder ich konnte das verdammte Ding einfach wegwerfen.

Ich hatte mit einer alten Freundin vereinbart, ein, zwei Wochen bei ihr zu bleiben, bevor ich nach Connecticut zurückkehrte. Sie wohnte in der Grove Street, in einer kleinen Wohnung ohne Aufzug im West Village, und hatte für mich einen Schlüssel in ihrem Philodendron versteckt. Ich hatte vollkommen vergessen, dass ich meiner Mutter die Adresse gegeben hatte. Hatte mittlerweile alles vergessen, bis auf das Brennen meiner aufgesprungenen Wangen und das gute Gefühl, mich aus eigener Kraft fortzubewegen. Doch direkt hinter der Wohnungstür, auf dem wackeligen Flohmarkttisch meiner Freundin, wartete bereits ein weiteres Telegramm auf mich.

Während ich mitten in Pennsylvania in den Armen eines Fremden gelegen hatte, hatte das Herz meines Vaters versagt. Er war im Schlaf gestorben.

O MARTY. ES TUT MIR LEID, DASS DU DICH NICHT MEHR VON IHM VERABSCHIEDEN KONNTEST. BITTE KOMM NACH HAUSE.

Viertes Kapitel

In den folgenden zwölf Monaten bin ich wahrscheinlich zwölf Jahre gealtert. Ich lebte wie eine unverheiratete Tante im oberen Stockwerk, sah niemanden außer meiner Familie und bekam von der Welt nur mit, was aus den Zeitungen zu mir durchsickerte. Das Eremitendasein hätte wohl dem Schreiben förderlich sein können, hätte ich mich wegen der letzten an mich gerichteten Worte meines Vaters nicht so furchtbar gefühlt, wäre ich von der Realität seines Todes weniger heimgesucht worden. Ich wusste nun, dass ich falschgelegen hatte mit meiner Annahme, sein Fortgang könne irgendetwas für mich lösen, und erst recht damit, mir seinen Tod herbeizuwünschen, und sei es auch nur für eine einzige Sekunde gewesen.

In mir heulte alles auf, weil ich ihn zurückhaben wollte. Ich musste die Dinge wieder in Ordnung bringen, musste vergeben und Vergebung erhalten, was auf dieselbe Unmöglichkeit hinauslief. Ich brauchte mehr Zeit, um ihm zu beweisen, dass mein Charakter nur ein wenig verbogen und ungeschliffen war und dass ich ihn immer noch stolz auf mich machen konnte. Aber die Uhren gehen nicht rückwärts. Genauso schwer fiel es mir zu glauben, dass sie vorwärtsgingen. Zumindest von dort aus betrachtet, wo ich mich gerade befand.

Mein Bruder Alfred hatte sein Studium unterbrochen und war ebenfalls für eine Weile nach Hause zurückgekehrt. Wir aßen alle Mahlzeiten gemeinsam in der Küche und hörten nach dem Abendessen in unseren Pantoffeln Radio. Tagsüber versuchte ich, an etwas Neuem zu schreiben, aber vor allen Dingen nagte ich an Bleistiften, starrte aus dem Fenster und wartete darauf, dass meine Mutter irgendetwas benötigte.

Sie war tapfer, so tapfer wie nur irgend möglich, aber mein Vater war ebenso sehr ihr Polarstern gewesen, wie sie schon immer meiner war. Eines Tages wollte ich einen Brief zum Briefkasten bringen und fand sie am Fuße der Treppe still dastehend vor. Es war kurz vor dem Abendessen, und das Licht war blau. Es fiel seitlich herein und warf Schatten an die Tür, und als mir bewusst wurde, weshalb sie dort stand, zersprang mein Herz um ihretwillen. Sie lauschte auf seinen Schlüssel im Schloss. Sie wartete auf ihren Kuss.

Ich trat zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie war so reglos wie die Luft, leicht genug, um davonzuwehen.

»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, murmelte sie an meiner Schulter. »Ich frage mich die ganze Zeit, wer ich nun sein soll.«

»Kann ich helfen?«

»Du hast schon so viel getan. Ich weiß, dass du lieber irgendwo unterwegs wärst, vergnügt und frei.«

»Ich bleibe gern hier.«

Das entsprach zum Teil der Wahrheit. Ich hätte alles gegeben, um ihr das Leben ein wenig zu erleichtern, aber ich kam mir auch wie in einem Mausoleum vor oder wie hinter Glas. An den meisten Tagen konnte ich kaum atmen oder nur ganz flach, und der Anblick ihres leiderfüllten Gesichts zerriss mich innerlich. Fünfunddreißig Jahre lang war sie eine Ehefrau gewesen. Wer konnte solch eine Leere und solch einen Rückschlag ertragen? Wie ließ sich all dies vermeiden, außer man liebte niemanden und lebte allein?

*

Nach einer Weile begann ich erneut zu schreiben und versuchte gleichzeitig, jemanden zu finden, der The Trouble I’ve Seen veröffentlichte. Ich schickte das Buch an mehrere Verlage und kaute mir dann alle Nägel ab, während eine Ablehnung nach der anderen ins Haus flatterte und sich meine Hoffnungen wie ein Teelöffel Zucker in Wasser auflösten. Schließlich entschied ich, dass ich etwas anderes mit mir anfangen musste, wollte ich mir nicht noch die Finger abbeißen, und so begann ich, mich nach Journalistenstellen im Osten umzuhören. Ich tapezierte ganz Manhattan mit schwungvollen Briefen und meinem Lebenslauf, so wie er bislang eben aussah. Nach einer Flut von Nein-Danke-Schreiben willigte das TimeMagazine ein, mich einen Probeartikel verfassen zu lassen. Ich war fest entschlossen, die Redaktion für mich zu gewinnen, und legte mich ins Zeug, arbeitete eine ganze Woche lang zwölf Stunden am Tag. Der Artikel wurde, wie ich fand, sowohl persönlich als auch informativ und fesselnd. Er handelte von einem Ausflug nach Mississippi, den Bertrand und ich einst von New York aus mit einem Mietwagen unternommen hatten und bei dem wir beängstigend kurz davor gewesen waren, einen Lynchmord mit anzusehen.

Das Schreiben ergriff von mir Besitz. Ich steckte alles in den Artikel, doch nachdem ich ihn vollendet und abgeschickt hatte und eine Woche nervös im Zimmer auf und ab gegangen war, erfüllt von dem verzweifelten Wunsch, diesen und keinen anderen Job zu bekommen, erteilte mir der Herausgeber des Time Magazine per Post in einem einzigen entmutigenden Absatz seine Absage. Der Tonfall passe nicht zu ihnen, er sei irgendwie zu ernsthaft und gleichzeitig nicht ernsthaft genug. Er hoffe, ich würde es irgendwann einmal wieder versuchen, wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt hätte.

»Das verstehe ich nicht«, beschwerte ich mich gegenüber meiner Mutter. »Zu ernsthaft und gleichzeitig auch wieder nicht? Wie ist das denn überhaupt möglich?«

»Vielleicht meint er nur, dass du noch mehr zu lernen hast. Das ist nichts Schlechtes.«

»Ich hätte dort lernen können. Ich sehe keinen Grund, weshalb ich das nicht tun sollte.«

»Wenn du dir deine Ziele ein wenig niedriger steckst, könntest du dich vielleicht hocharbeiten und es dann noch einmal dort versuchen«, schlug sie vor.

»Wer hat die Zeit dafür? Ich will jetzt schon mitten in etwas Großartigem sein. Ich kann hart arbeiten. Damit habe ich kein Problem.«

Sie sah mich sanft an, schien ihre Worte sorgsam abzuwägen und sagte schließlich: »Anfänge sind auch wichtig, mein Schatz. Du solltest Geduld mit dem Leben haben.«

»Das fiele mir bestimmt leichter, wenn tatsächlich einmal irgendetwas gut liefe. Wer weiß, wo ich nun Arbeit finden soll, und mit meinem Roman stecke ich komplett fest.« Ich meinte das neue Buch, mit dem ich kürzlich begonnen hatte, über das pazifistische französische Paar und seine edlen Abenteuer. Ich setzte mich daran, schrieb pflichtbewusst meine Szenen und arbeitete mich durch die Dialoge, und doch kam es mir die meiste Zeit so vor, als hätte die Geschichte rein gar nichts mit mir zu tun und wäre mir bloß eines Tages nach Hause gefolgt wie ein streunendes Tier. »Meine Figuren fühlen sich an wie Fremde, und ich weiß nicht, wie ich näher an sie herankomme«, fuhr ich fort. »Vielleicht würde es helfen, wenn ich jetzt in Frankreich sein oder über die berühmten Schlachtfelder des Weltkriegs wandern könnte oder wenn ich einfach nur dasitzen und nachdenken und dabei auf die Seine blicken könnte.«

»Und weshalb solltest du das dann nicht tun?«

»Sei nicht albern. Ich werde ein anderes Mal fahren.« Ich wollte sie beruhigen, konnte aber sogleich erkennen, dass sie bestürzt war. Sie hatte das Gefühl, mir im Weg zu stehen.

»Du darfst nicht für mich deine Pläne aufgeben oder deine Freiheit. Das wäre keinem von uns beiden gegenüber gerecht.«

»Ich bleibe nicht aus Mitleid mit dir hier. Es geht dabei nicht um eine Pflicht.«

»Dann nenn es eben Liebe. Aber auch Liebe kann zur Last werden. Du musst dein eigenes Leben leben.«

»Ich weiß«, sagte ich, und das stimmte auch. Doch als ich sie fest in den Arm nahm und ihre Güte durch mich strömen spürte wie eine Transfusion, wurde mir bewusst, dass ich keinen Schimmer hatte, in welche Richtung ich aufbrechen sollte, um nach diesem Leben zu suchen.

*

In jenem Jahr ging der Winter nur langsam in den Frühling über. Ich wand mich von Zimmer zu Zimmer, rauchte zu viel, blieb lange wach und schlief an manchen Tagen bis eins oder zwei. Und dann hörte ich von einem Lektor bei William Morrow, der The Trouble I’ve Seeneine Chance geben wollte. Der Vorschuss, den er in Aussicht stellte, war erschreckend klein. Außerdem machte er sowohl in seinem Brief als auch am Telefon deutlich, dass er nicht davon ausging, das Buch werde sich, wenn überhaupt, gut verkaufen. All das war keine leichte Kost, aber zumindest würde das Buch das Licht der Welt erblicken. Ich nahm dankbar an, hoffte, den Lektor zu widerlegen, und wünschte mir nichts sehnlicher, als meinem Vater die Neuigkeit mitzuteilen.

Wenn ich nun daran zurückdachte, wie wütend ich auf ihn gewesen war, wie ich unter seinem prüfenden Blick geschäumt und gekocht hatte, fühlte ich mich fürchterlich klein. Vielleicht war er zu streng mit mir gewesen, vielleicht hatte er auch nur helfen wollen, mich zu formen, hatte mich herausfordern wollen, zu wachsen, solange noch Zeit dafür blieb. Ich wusste nur, dass ich anstelle der Raserei und Rebellion in meinem Inneren mittlerweile bloß noch eine gähnende Leere verspürte. Irgendwie hatten sich die Worte meiner Mutter – »Ich frage mich die ganze Zeit, wer ich nun sein soll« – auch auf mich übertragen. Ich wusste nicht, was als Nächstes kommen würde oder wie ich es herausfinden sollte.

Schließlich erklärte ich meiner Mutter, ich dächte darüber nach, erneut nach Europa zu reisen.

»Ich hatte gehofft, dass du deine Meinung ändern würdest«, erwiderte sie. »Stell es dir als eine Arbeitskur vor. Geh und stürz dich in dieses Buch.« Ebenso gut hätte sie sagen können: Bitte finde heraus, wer du bist. Und beeil dich.

*

Ich ging also in jenem Juli 1936 an Bord, steuerte zuerst England und dann Frankreich an. Beide Länder waren seit meinem letzten Aufenthalt in Europa vor nicht einmal zwei Jahren zusammengeschrumpft und verblasst. Die Arbeitslosigkeit grassierte, und die Anspannung war hoch. In Paris legten Arbeiterstreiks die Stadt lahm, weshalb ich nach Deutschland weiterzog, um ernsthaft mit meiner Recherche zu beginnen. So kam es, dass ich vor der Weltkriegsbibliothek stand und zusah, wie die Nazisoldaten marschierten und posierten, um Angst und Schrecken zu verbreiten, während der Großteil der Stadt sich duckte wie unter einem schrecklichen Bann.

Hitlers Einfluss war weit entfernt von meinem Leben allmählich gewachsen. Nun sah ich, wie sich alle möglichen Dinge deutlich abzeichneten. Konflikte und Aufruhre brodelten. Eine alarmierende Anzahl europäischer Länder – Griechenland und Portugal, Ungarn und Litauen und Polen – befand sich unter Militärherrschaft oder in der Gewalt von Diktatoren. Spanien war das einzige Land, das zumindest versuchte, sich zu wehren. Eine neu gewählte demokratische Regierung wollte einen entscheidenden Anfang machen. Aber dann schlug Franco zu.