8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Paris – ein Fest fürs Leben! Chicago 1920: Hadley Richardson, eine ruhige junge Frau von achtundzwanzig Jahren, hat Liebe und Glück bereits aufgegeben, als sie auf Ernest Hemingway trifft und sofort von seinem guten Aussehen, seiner Gefühlstiefe und seiner Fähigkeit, mit Worten zu verführen, gefangengenommen wird. Nach einer turbulenten Zeit gegenseitigen Umwerbens heiraten die beiden und lassen sich in Paris nieder, wo sie Teil einer schillernden Gruppe Amerikaner werden, unter ihnen Gertrude Stein, Ezra Pound, F. Scott und Zelda Fitzgerald. Doch das Paris der goldenen Zwanziger – fiebrig, glamourös, verwegen und noch vom Ersten Weltkrieg traumatisiert – ist mit den traditionellen Vorstellungen von Familie und Treue unvereinbar. Während Hadley, inzwischen Mutter geworden, mit Eifersucht und Selbstzweifeln ringt und Ernests unermüdliche literarische Anstrengungen allmählich Früchte zu tragen beginnen, sieht sich das Paar mit einer Enttäuschung konfrontiert, die das Ende all dessen bedeuten könnte, was es in Paris gemeinsam erträumt hatte ... Paula McLains internationaler Bestseller enthält ausführliche Hintergrundinformationen und einen Paris-Stadtplan. „Ein faszinierendes Spiel mit Fakten und Fiktion.“ Fokus „Mit viel Spannung und Einfühlungsvermögen erzählt.“ Westdeutsche Allgemeine Zeitung. „Paula McLain porträtiert in ihrem bezaubernden Buch eine großartige Frau. Und eine romantische Liebe.“ Freundin.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 587

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

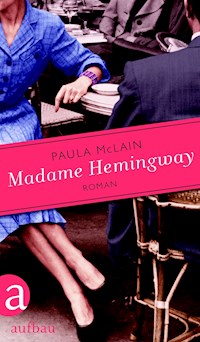

Paula McLain

Madame Hemingway

Roman

Aus dem Amerikanischen von Yasemin Dinçer

Impressum

Die Originalausgabe unter dem Titel

The Paris Wife

erschien 2011 bei Ballantine Books, New York.

ISBN E-Pub 978-3-8412-0306-9

ISBN PDF 978-3-8412-2306-7

ISBN Printausgabe 978-3-351-03358-3

Aufbau Digital,

veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juni 2011

© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin

Die deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei Aufbau,

einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG

Copyright © 2010 by Paula McLain

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

Umschlaggestaltung hißmann, heilmann, hamburg/

Milena Fischer nach einer Idee von Anna Bauer/

Random House, unter Verwendung eines Motivs von © Kurt Hutton / getty-images

Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Impressum

Inhaltsübersicht

Prolog

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Neunzehn

Zwanzig

Einundzwanzig

Zweiundzwanzig

Dreiundzwanzig

Vierundzwanzig

Fünfundzwanzig

Sechsundzwanzig

Siebenundzwanzig

Achtundzwanzig

Neunundzwanzig

Dreißig

Einunddreißig

Zweiunddreißig

Dreiunddreißig

Vierunddreißig

Fünfunddreißig

Sechsunddreißig

Siebenunddreißig

Achtunddreißig

Neununddreißig

Vierzig

Einundvierzig

Zweiundvierzig

Dreiundvierzig

Vierundvierzig

Fünfundvierzig

Sechsundvierzig

Siebenundvierzig

Epilog

Anmerkung zu den Quellen

Zusatzmaterial

1. Paula McLain über Fiktion und Wahrheitsgehalt in Madame Hemingway

2. Ein Gespräch mit Paula McLain

3. Bedeutende Ereignisse in Ernest Hemingways Leben

Was zählte, war nicht, was Frankreich unsgab, sondern was es uns am Ende übrigließ.Gertrude Stein

Es gibt nicht eine Sache, die wahr ist. Allesist wahr.Ernest Hemingway

Prolog

Schließlich musste ich einsehen, dass man von Paris nicht geheilt werden konnte, sooft ich auch nach einem Mittel suchte. Das hatte zum Teil mit dem Krieg zu tun. Die Welt war schon einmal untergegangen, und es konnte jederzeit wieder passieren. Der Krieg war über uns gekommen und hatte uns für immer verändert; er war ausgebrochen, obwohl es immer hieß, dass dies nicht passieren würde. Niemand konnte genau sagen, wie viele gestorben waren, und wenn wir die Zahlen hörten – neun Millionen oder vierzehn Millionen –, hielten wir sie nicht für möglich. Geister und Verwundete spukten durch Paris. Viele, die nach Rouen oder Oak Park, Illinois, zurückkehrten, waren angeschossen worden und trugen kleine Splitter in sich; sie waren erfüllt von einer Leere, die sie nie mehr loswurden. Um einige Körper auf Bahren fortzutragen, hatten sie über andere Körper steigen müssen; und sie hatten selbst auf Bahren gelegen, in langsam fahrenden Zügen voller Fliegen, in denen einer mit zitternder Stimme darum bat, dass man seinem Mädchen zu Hause von seinem Schicksal berichtete.

Doch dieses Zuhause gab es im Grunde nicht mehr, und auch das gehörte zum Wesen von Paris. Wir konnten nicht aufhören zu trinken, zu reden und die Falschen zu küssen, wie viel wir damit auch zerstören mochten. Manche von uns hatten dem Tod ins Gesicht geschaut und wollten sich an nichts mehr allzu genau erinnern. Ernest war einer von ihnen. Er sagte oftmals, er sei im Krieg gestorben, nur für einen Moment habe seine Seele seinen Körper verlassen, sei wie ein seidenes Tuch aus seiner Brust geglitten und habe frei über ihm geschwebt. Dann sei sie zurückgekehrt, ohne dass er sie gerufen hätte, und ich fragte mich oft, ob er schrieb, um sicherzugehen, dass seine Seele wirklich noch da war, an ihrem alten Platz. Um sich und vielleicht auch anderen zu beweisen, dass er all das gesehen und diese schrecklichen Dinge empfunden hatte und dennoch weiterlebte. Dass er zwar gestorben, aber nun wieder am Leben war.

Mit zum Schönsten gehörte es, nach Paris zurückzukehren. 1923 waren wir für ein Jahr nach Toronto gezogen, wo unser Sohn Bumby zur Welt kam, und als wir zurück reisten, war alles wie zuvor, intensiver gar. Es war schmutzig und prachtvoll, voller Ratten und Rosskastanienblüten und Poesie. Wir hatten weniger Geld zur Verfügung als vorher, mit dem Baby aber doppelt so viele Ausgaben. Pound half uns bei der Wohnungssuche, und wir fanden ein paar Zimmer im zweiten Stock eines Putzbaus in einer engen, gewundenen Gasse nicht weit entfernt vom Jardin du Luxembourg. Es gab kein warmes Wasser, keine Badewanne, kein elektrisches Licht – aber wir hatten schon an weitaus schlimmeren Orten gelebt. Auf der anderen Seite des Hofes sirrte den ganzen Tag von sieben Uhr morgens bis fünf Uhr abends eine Sägemühle, es roch stets nach frisch geschnittenem Holz, und durch die Fenster und Türen drang Sägemehl in unsere Wohnung, sammelte sich in unserer Kleidung und ließ uns andauernd husten. Innen hörte man beständig das knallende Geräusch von Ernests Corona aus dem kleinen, oberhalb gelegenen Zimmer. Er arbeitete an seinen Storys, denn er schrieb damals ständig an Storys und Skizzen, und auch an einem neuen Roman über die Fiesta in Pamplona, den er im Sommer begonnen hatte.

Ich las die Seiten damals nicht, doch ich vertraute ihm und dem alltäglichen Rhythmus. Jeden Morgen stand er früh auf, zog sich an und ging dann hoch in sein Zimmer, um mit dem Schreiben zu beginnen. Wenn es dort nicht funktionierte, packte er seine Notizbücher und ein paar gespitzte Bleistifte ein und ging auf einen Café Crème an seinem Lieblingsmarmortisch in die Closerie de Lilas, während Bumby und ich allein frühstückten und uns danach für einen Spaziergang zurechtmachten oder Freunde besuchen gingen. Am späten Nachmittag kehrten wir nach Hause zurück, und wenn es an diesem Tag gut gelaufen war, saß Ernest mit zufriedenem Gesichtsausdruck und einem guten kalten Sauternes oder einem Brandy mit Wasser am Esstisch und war in bester Gesprächslaune. Manchmal gingen wir auch gemeinsam aus und ließen Bumby bei unserer Hauswirtin Madame Chautard, um uns zu einem Teller fetter Austern und regen Gesprächen ins Select, ins Dôme oder ins Deux Magots zu begeben.

Damals traf man überall auf interessante Menschen. Die Cafés in Montparnasse atmeten sie ein und wieder aus: französische Maler, russische Tänzerinnen und amerikanische Schriftsteller. Wenn man wollte, konnte man jeden Abend Picasso sehen, der immer auf exakt demselben Weg von Saint-Germain zu seiner Wohnung in der Rue des Grand-Augustins lief und dabei alles und jeden still beobachtete. Damals konnte sich beinahe jeder selbst wie ein Maler fühlen, der durch die Straßen von Paris streifte; das lag an dem Licht und den Schatten, die auf die Gebäude fielen, den Brücken, die einem das Herz brechen wollten, und den statuenhaft schönen Frauen in ihren schwarzen Etuikleidern von Chanel, die rauchten und ihre Köpfe lachend in den Nacken warfen. Wir gingen in irgendein Café und tauchten in das herrliche Durcheinander ein, bestellten Pernod oder Rhum St. James, bis alles vor unseren Augen wunderbar verschwamm und wir nur noch glücklich waren, gemeinsam dort zu sein.

An einem Abend, an dem wir alle gut gelaunt und stockbetrunken waren, erklärte Don Stewart mir: »Du und Hem, was ihr habt, ist perfekt. Oder nein, nein«, er sprach nun undeutlich, und sein Gesicht verzog sich vor tiefer Empfindung, »es ist heilig. Das war es, was ich sagen wollte.«

»Das ist lieb von dir, Don. Du selbst bist übrigens auch gar nicht so übel.« Ich befürchtete, er würde gleich anfangen zu weinen, und legte ihm sacht die Hand auf die Schulter. Er schrieb lustige Sachen und jeder wusste doch, dass die komischen Autoren tief in ihrem Inneren die ernsthaftesten von allen waren. Er war auch noch nicht verheiratet, hatte jedoch eine Braut, und es war äußerst wichtig für ihn, zu sehen, dass es möglich war, eine Ehe gut und würdevoll zu führen.

Damals glaubten nicht alle an die Ehe. Wer heiratete, drückte damit aus, dass er an die Zukunft und an die Vergangenheit zugleich glaubte, dass Geschichte, Tradition und Hoffnung miteinander verknüpft bleiben und Halt geben konnten. Doch es hatte den Krieg gegeben, der all die guten jungen Männer fortgerissen hatte und mit ihnen unseren Glauben. Man konnte sich also nur noch ins Heute stürzen, ohne an morgen zu denken oder gar an die Ewigkeit. Um sich vom Denken abzuhalten, gab es einen ganzen Ozean aus Alkohol, all die üblichen Laster und genügend Stricke, mit denen man sich erhängen konnte. Doch manche von uns, am Ende nur ein paar wenige, setzten allen Widerständen zum Trotz auf die Ehe. Und auch wenn ich mich nicht gerade als heilig empfand, wusste ich doch, dass wir damit etwas sehr Seltenes und Wahrhaftiges besaßen und dass wir in dieser Ehe, die wir uns aufgebaut hatten und an der wir täglich weiter arbeiteten, sicher waren.

Dies ist keineswegs eine Detektivgeschichte. Ich sage nicht: Gebt auf das Mädchen acht, das auftauchen wird, um alles zu zerstören. Sie wird so oder so kommen, ausstaffiert mit einem prächtigen Pelzmantel und feinen Schuhen, die Haare zu einem glatten Bob frisiert, der so eng an ihrem wohlgeformten Kopf anliegt, dass sie wie ein hübscher Otter in meiner Küche sitzt. Ihr ungezwungenes Lächeln. Ihr schnelles, scharfsinniges Geplauder. Und währenddessen liegt Ernest wie ein Despot auf dem Bett im Schlafzimmer, unrasiert und nachlässig gekleidet, liest in seinem Buch und ignoriert ihre Anwesenheit völlig. Zunächst. Auf dem Herd kocht das Teewasser, und ich erzähle eine Geschichte über ein Mädchen, das wir beide vor Ewigkeiten in St. Louis kannten, und wir schließen schnell und ganz selbstverständlich Freundschaft, während in der Sägemühle auf der anderen Seite des Hofes ein Hund zu bellen beginnt, und bellt und bellt und gar nicht mehr damit aufhören will.

Eins

Es begann damit, dass er mich mit seinen wunderschönen braunen Augen fixierte und sagte: »Vielleicht bin ich zu betrunken, um es zu bewerten, aber das klingt gar nicht schlecht.«

Es ist Oktober 1920, und Jazz liegt in der Luft. Ich kenne mich mit Jazz nicht aus, also spiele ich Rachmaninow. Ich spüre, wie sich meine Wangen vom Apfelwein röten, den meine liebe Freundin Kate Smith mir eingeflößt hat, damit ich mich entspanne. Und ich bin auf einem guten Weg. Angefangen bei meinen Fingern, die warm und beweglich werden, lockert der Alkohol meinen gesamten Körper. Ich bin seit über einem Jahr, seit meine Mutter schwer krank wurde, nicht mehr betrunken gewesen und habe das Gefühl vermisst, das sich wie eine Nebelhülle wunderbar behaglich über mein Hirn legt. Ich will an nichts denken, und ich will auch nichts spüren, außer das nur wenige Zentimeter entfernte Knie dieses wunderschönen jungen Mannes.

Das Knie allein reicht mir beinahe schon, aber es gehört zu einem vollständigen Mann, der groß und schlank ist, dichtes dunkelbraunes Haar und ein Grübchen in der linken Wange hat, in das man sich hineinfallen lassen könnte. Seine Freunde nennen ihn Hemingstein, Oinbones, Bird, Nesto, Wemedge oder was immer ihnen sonst gerade einfällt. Er nennt Kate Stut oder Butstein (nicht besonders schmeichelhaft!), einen anderen Kerl nennt er Little Fever und wieder einen anderen Großohreule. Er scheint jeden hier zu kennen, und alle lachen bei denselben Witzen und Geschichten. Sie senden blitzschnell geistreich verschlüsselte Pointen durch den Raum. Ich kann nicht mithalten, aber das macht mir nicht viel aus. Mich nur in der Nähe dieser fröhlichen Fremden aufzuhalten wirkt wie eine hochdosierte Transfusion guten Mutes.

Kate kommt aus der Küche zu uns geschlendert, und er weist mit seinem perfekt geformten Kinn auf mich und fragt: »Wie sollen wir unsere neue Freundin hier nennen?«

»Hash«, antwortet Kate.

»Hashedad finde ich besser«, erwidert er. »Hasovitch.«

»Und du bist Bird?«, frage ich.

»Wem«, sagt Kate.

»Ich bin der Kerl, der findet, dass getanzt werden sollte.« Er lächelt sein breitestes Lächeln, und kurz darauf hat Kates Bruder Kenley den Wohnzimmerteppich aufgerollt und macht sich am Victrola-Grammophon zu schaffen. Wir entern die Tanzfläche und tanzen uns durch einen Stapel Platten. Er ist kein Naturtalent, doch seine Arme und Beine sind beweglich, und ich merke, dass er sich in seinem Körper wohl fühlt. Er ist auch nicht zu schüchtern, um mir auf den Leib zu rücken. Bald sind unsere feuchten Hände ineinander verschlungen, und unsere Wangen sind sich so nah, dass ich seine Wärme spüren kann. Dies ist der Moment, in dem er mir schließlich sagt, dass sein Name Ernest sei.

»Ich überlege aber, ob ich ihn wechseln soll. Ernest ist so langweilig – und Hemingway? Wer will schon einen Hemingway?«

Höchstwahrscheinlich jedes Mädchen von hier bis zur Michigan Avenue, denke ich und schaue auf meine Füße, um nicht rot anzulaufen. Als ich den Blick wieder hebe, sehen seine braunen Augen mich fest an.

»Also? Was denkst du? Soll ich ihn ändern?«

»Warte vielleicht noch etwas damit.«

Ein langsames Lied ertönt, und er packt mich ohne zu fragen an der Hüfte und zieht mich an seinen Körper. Er hat einen breiten Brustkorb und starke Arme. Ich lasse meine Hände sanft auf ihnen ruhen, während er sich mit mir durch den Raum dreht, vorbei an Kenley, der das Victrola voller Freude bedient, und vorbei an Kate, die uns mit neugierigen Blicken verfolgt. Ich schließe meine Augen und lehne mich an Ernest, rieche Bourbon und Seife, Tabak und feuchte Baumwolle, und alles an diesem Augenblick ist so klar und wunderbar, dass ich etwas für mich völlig Untypisches tue und mich ihm einfach hingebe.

Zwei

Aus dieser Zeit gibt es ein Lied von Nora Bayes mit dem Titel »Make Believe«, das wohl die fröhlichste und überzeugendste Abhandlung über die Selbsttäuschung ist, die mir je zu Ohren kam. Nora Bayes war wunderschön, und sie sang mit einer zitternden Stimme, der anzuhören war, dass sie etwas von der Liebe verstand. Wenn sie einem riet, all den alten Schmerz, die Sorgen und den Liebeskummer über Bord zu werfen und zu lächeln, dann glaubte man, dass sie es selbst genauso getan hatte. Es war kein Vorschlag, sondern eine Verschreibung. Und es war wohl auch eins von Kenleys Lieblingsliedern. An meinem ersten Abend in Chicago spielte er es gleich dreimal, und jedes Mal hatte ich das Gefühl, es spräche direkt zu mir: Make believe you are glad when you’re sorry. Sunshine will follow the rain.

Vom Regen hatte ich schon reichlich abbekommen. Die Krankheit und der Tod meiner Mutter lasteten auf mir, aber die Jahre davor waren ebenfalls nicht leicht gewesen. Ich war erst achtundzwanzig, lebte jedoch wie eine alte Jungfer im zweiten Stock des Hauses meiner älteren Schwester Fonnie, die mit ihrem Mann Roland und ihren vier geliebten Kindern im Erdgeschoss wohnte. Ich hatte nicht vorgehabt, für immer dort zu bleiben. Ich war davon ausgegangen, dass ich heiraten oder einen Beruf ausüben würde wie meine Schulkameradinnen. Diese waren mittlerweile geplagte junge Mütter, Lehrerinnen, Sekretärinnen oder aufstrebende Werbetexterinnen wie Kate. Jedenfalls hatten sie sich hinausgewagt und lebten ihr eigenes Leben und machten ihre eigenen Fehler. Doch ich war schon lange, bevor meine Mutter krank wurde, irgendwo auf halber Strecke steckengeblieben und wusste nicht genau, wie ich mich allein befreien konnte.

Wenn ich etwa eine Stunde lang ganz passabel Chopin gespielt hatte, ließ ich mich aufs Sofa oder auf den Teppich fallen und spürte, wie alle Energie, die ich beim Spielen besessen hatte, meinen Körper verließ. Es war kaum zu ertragen, sich so leer zu fühlen, als existierte ich gar nicht. Warum konnte ich nicht glücklich sein? Und was war Glück überhaupt? Konnte man es vortäuschen, wie Nora Bayes behauptete? Konnte man sein Wachstum beschleunigen, wie wenn man Frühlingsblumen in der Küche zog, oder sich auf einer Party in Chicago daran lehnen und es sich wie eine Erkältung einfangen?

Ernest Hemingway war kaum mehr als ein Fremder für mich, doch er schien von Glück geradezu durchdrungen. Ich konnte keinerlei Angst in ihm erkennen, nur Lebendigkeit und Intensität. Seine Augen leuchteten in alle Richtungen, und sie funkelten mich an, als er sich zurücklehnte und mich mit einer Drehung schwungvoll an sich zog. Er hielt mich eng an seine Brust gedrückt, und ich spürte seinen warmen Atem auf meinem Haar und Nacken.

»Seit wann kennst du Stut?«, wollte er wissen.

»Wir sind in St. Louis zusammen zur Schule gegangen, ins St. Mary’s Institute. Und du?«

»Du willst meinen ganzen Werdegang erfahren? Da gibt’s nicht viel zu sagen.«

»Nein«, lachte ich. »Erzähl mir von Kate.«

»Die Geschichte würde ein ganzes Buch füllen, und ich bin mir nicht sicher, ob ich derjenige bin, der es schreiben sollte.« Sein Tonfall war leicht und immer noch neckend, doch er hatte aufgehört zu lächeln.

»Was meinst du damit?«

»Nichts«, erwiderte er. »Die kurze Version lautet, dass unser beider Familien ein Sommerhaus in der Nähe von Petoskey besitzen. Das ist in Michigan, für eine Südstaatlerin wie dich.«

»Lustig, dass wir beide mit Kate aufgewachsen sind.«

»Ich war zehn, sie achtzehn. Sagen wir lieber, ich war froh, neben ihr aufzuwachsen. Mit einem hübschen Ausblick.«

»Du warst, mit anderen Worten, in sie verliebt.«

»Nein, das sind schon die richtigen Worte«, sagte er und wandte seinen Blick ab.

Ich hatte offensichtlich einen empfindlichen Nerv berührt und wollte diesen Fehler nicht wiederholen. Ich mochte ihn fröhlich und lachend und unbeschwert. Im Grunde sprach ich so stark auf ihn an, dass ich schon damals wusste, dass ich vieles tun würde, damit er glücklich blieb. Ich wechselte also schnell das Thema.

»Kommst du aus Chicago?«

»Oak Park. Das ist direkt um die Ecke.«

»Für eine Südstaatlerin wie mich.«

»Exakt.«

»Du bist jedenfalls ein prima Tänzer, Oak Park.«

»Du auch, St. Louis.«

Als das Lied zu Ende war, ließen wir einander los, um wieder zu Atem zu kommen. Ich stellte mich an die Tür von Kenleys langgestrecktem Wohnzimmer, während Ernest rasch von einem Haufen Bewunderinnen umringt war. Sie kamen mir furchtbar jung und so selbstsicher vor mit ihren kurzgeschnittenen Haaren und rotgeschminkten Wangen. Ich hatte mehr etwas von einem viktorianischen Überbleibsel als von einem Flapper. Mein Haar war immer noch lang, und ich trug es im Nacken zusammengebunden, aber immerhin schimmerte es in sattem Kastanienbraun, und auch wenn mein Kleid nicht der neuesten Mode entsprach, fand ich, dass meine Figur das wieder wettmachte. Tatsächlich hatte ich mich die ganze Zeit über, in der ich mit Ernest tanzte, ausgesprochen wohl in meiner Haut gefühlt – sein Blick war ja schließlich auch voller Anerkennung gewesen! –, doch als er nun inmitten all dieser lebhaften Frauen stand, schwand mein Selbstbewusstsein.

»Du scheinst dich ja gut mit Nesto zu verstehen«, äußerte Kate, die plötzlich neben mir auftauchte.

»Kann sein. Lässt du mich den Rest davon trinken?« Ich deutete auf ihr Glas.

»Es ist ziemlich heftig.« Sie verzog das Gesicht und reichte mir das Getränk.

»Was ist das denn?« Ich führte den Rand des Glases unter meine Nase, und der Geruch von ranzigem Benzin stieg auf.

»Irgendwas Selbstgemixtes. Little Fever hat es mir in die Hand gedrückt. Ich frage mich, ob er es vielleicht in seinem Schuh zusammengebraut hat.«

Vor einer langen Fensterfront hatte Ernest damit begonnen, in einem dunkelblauen Militärumhang, den jemand irgendwo ausgegraben hatte, auf und ab zu marschieren.

»Das ist ja mal ein Outfit«, bemerkte ich.

»Hat er dir nicht erzählt, dass er ein Kriegsheld ist?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Er wird es noch früh genug tun.« Ihr Gesichtsausdruck blieb reglos, aber ihr Tonfall war plötzlich schneidend.

»Er hat mir erzählt, dass er einmal für dich geschwärmt hat.«

»Ach, wirklich?« Da war der Tonfall wieder. »Na, das hat er ja mittlerweile überwunden.«

Ich wusste nicht, was zwischen den beiden vorgefallen war, doch es schien offensichtlich etwas ziemlich Kompliziertes gewesen zu sein, über das sie nicht sprechen wollten. Ich hakte nicht nach.

»Ich halte mich ja gern für ein Mädchen, das bereit ist, alles zu trinken, aber vielleicht nicht unbedingt etwas aus einem Schuh«, erklärte ich.

»Du hast recht. Lass uns etwas anderes besorgen.« Sie lächelte, strahlte mich mit ihren grünen Augen an und wurde wieder zu meiner gutgelaunten Kate. Wir zogen also los, um uns zu betrinken und fröhlich zu sein.

Ich bemerkte, dass ich den Rest des Abends nach Ernest Ausschau hielt, darauf wartete, dass er wieder auftauchte und Schwung in die Runde brachte, aber er kam nicht mehr. Er musste sich irgendwann unbemerkt aus dem Staub gemacht haben. Nach und nach verschwanden alle Gäste, und um drei Uhr morgens war nur noch ein kleiner Rest übrig, dessen tragischen Mittelpunkt Little Fever darstellte.

»Zu Bett, zu Bett«, sagte Kate und gähnte.

»Ist das von Shakespeare?«

»Keine Ahnung. Ist es das?« Sie bekam einen Schluckauf und musste lachen. »Ich werde mich jetzt zu meiner armseligen Bude begeben. Kann ich dich hier allein lassen?«

»Selbstverständlich. Kenley hat mir ein ganz reizendes Zimmer zugeteilt.« Ich brachte sie zur Tür, wo sie in ihren Mantel schlüpfte, und wir verabredeten uns für den nächsten Tag zum Mittagessen.

»Du musst mir alles erzählen, was zu Hause passiert ist. Wir sind ja noch gar nicht dazu gekommen, über deine Mutter zu sprechen. Das muss doch schrecklich für dich gewesen sein, du armes Ding.«

»Darüber zu reden macht mich nur wieder traurig«, erwiderte ich. »Aber das hier ist großartig. Danke, dass du mich hergelockt hast.«

»Ich dachte schon, du würdest nicht kommen.«

»Ich auch. Fonnie meinte, es sei noch zu früh.«

»Das war ja klar, dass sie das sagt. Deine Schwester mag in mancher Hinsicht klug sein, Hash, aber nicht, was dich betrifft.«

Ich lächelte sie dankbar an und wünschte ihr eine gute Nacht. Kenleys Wohnung war vollgepackt mit Besuchern, wie ein Kaninchenbau, doch er hatte ein großes und sehr sauberes Zimmer mit einem Himmelbett und einer Kommode für mich reserviert. Ich zog mein Nachthemd an und löste mein Haar, um es zu bürsten, während ich die Höhepunkte des Abends Revue passieren ließ. So lustig es auch mit Kate gewesen war und sosehr ich mich gefreut hatte, sie nach all den Jahren wiederzusehen, musste ich mir doch eingestehen, dass das Tanzen mit Ernest Hemingway den ersten Platz auf meiner Liste erinnerungswürdiger Erlebnisse einnahm. Ich konnte seinen Blick immer noch auf mir spüren, genau wie sein ganzes elektrisierendes Wesen. Doch was hatten seine Aufmerksamkeiten zu bedeuten? Kümmerte er sich um mich, da ich eine alte Freundin von Kate war? Hatte er immer noch Gefühle für Kate? War sie in ihn verliebt? Würde ich ihn überhaupt je wiedersehen?

Durch meinen Kopf schwirrten plötzlich so viele unbeantwortbare Fragen, dass ich über mich selbst lächeln musste. Hatte ich nicht genau das gewollt, als ich nach Chicago kam: auf andere Gedanken gebracht werden? Ich schaute in den Spiegel über der Kommode. Ich erkannte die alte Hadley Richardson mit ihren kastanienbraunen Locken, den schmalen Lippen und den hellen runden Augen, doch ich sah noch etwas Neues, den Funken einer Möglichkeit. Vielleicht würde die Sonne tatsächlich bald scheinen. Bis dahin würde ich Nora Bayes’ Lied vor mich hinsummen und mit aller Macht so tun als ob.

Drei

Als ich am nächsten Morgen die Küche betrat, traf ich dort auf Ernest, der träge am Kühlschrank lehnte und die Morgenzeitung las, während er einen halben Laib Brot verschlang.

»Hast du etwa hier geschlafen?«, fragte ich und konnte meine Überraschung bei seinem Anblick nicht verbergen.

»Ich wohne hier. Nur vorübergehend, bis die Dinge für mich ins Rollen kommen.«

»Was genau möchtest du denn tun?«

»Ich würde mal sagen, in die Literaturgeschichte eingehen.«

»Wow«, erwiderte ich. Sein Selbstvertrauen war beeindruckend. Das konnte unmöglich gespielt sein. »Woran arbeitest du denn gerade?«

Er machte ein langes Gesicht. »Gerade schreibe ich irgendwelchen Mist über Firestone-Reifen, aber ich habe vor, bedeutsame Storys oder einen Roman zu schreiben. Vielleicht auch Gedichte.«

Ich war perplex. »Ich dachte immer, Dichter wären schweigsam und schüchtern und scheuten das Tageslicht.«

»Dieser hier nicht.« Er kam zu mir an den Tisch und setzte sich rittlings auf einen Stuhl. »Wer ist dein Lieblingsschriftsteller?«

»Henry James vielleicht. Ich lese seine Bücher immer wieder.«

»Was für eine reizende Langweilerin du doch bist.«

»Findest du? Wer ist denn dein Lieblingsschriftsteller?«

»Ernest Hemingway.« Er grinste. »Übrigens leben viele berühmte Schriftsteller hier in Chicago. Kenley kennt Sherwood Anderson. Schon mal was von ihm gehört?«

»Natürlich. Er hat Winesburg, Ohio geschrieben.«

»Exakt.«

»Nun, so mutig wie du bist, kannst du wohl alles erreichen.«

Er sah mich ernst an, als wollte er abschätzen, ob ich ihn aufziehen oder beschwichtigen wollte, doch beides lag mir fern. »Wie trinkst du deinen Kaffee, Hasovitch?«, fragte er schließlich.

»Heiß«, antwortete ich, und er lächelte dieses Lächeln, das in seinen Augen begann und sich dann über das ganze Gesicht ausbreitete. Es war umwerfend.

Ernest und ich waren noch immer ins Gespräch vertieft, als Kate kam, um mich zum Mittagessen abzuholen. Ich war noch im Morgenmantel, während sie frisch und schick in Hut und Mantel aus roter Wolle vor mir stand.

»Tut mir leid«, entschuldigte ich mich, »gib mir eine Minute.«

»Lass dir Zeit, du hast es verdient, ein wenig zu faulenzen«, erwiderte sie, kam mir aber dennoch ungeduldig vor.

Ich ging in mein Zimmer, um mich umzukleiden, und als ich zurückkam, war Kate allein in der Küche.

»Wohin ist Nesto denn verschwunden?«

»Ich habe keine Ahnung«, sagte Kate. Und da sie mir meine Enttäuschung deutlich ansah, fügte sie noch hinzu: »Hätte ich ihn einladen sollen mitzukommen?«

»Sei nicht albern. Heute ist unser Tag.«

Wir verbrachten dann auch wirklich einen wunderbaren Nachmittag. Von allen Mädchen in meiner Klasse im Mary Institute war Kate stets die Mutigste und Furchtloseste gewesen, die sich mit jedem unterhalten und aus allem einen Spaß machen konnte. Sie hatte sich seitdem kein bisschen verändert, und ich fühlte mich selbst viel mutiger und um Jahre jünger, während ich mit ihr über die Michigan Avenue schlenderte. Wir aßen in einem Restaurant gegenüber vom riesigen Marmorbau des Art Institutes, vor dem zwei majestätische Löwen über den Verkehr und das wogende Meer aus dunklen Mänteln und Hüten wachten. Es war kühl an diesem Tag, und nach dem Mittagessen liefen wir eng zusammengedrängt Arm in Arm durch die State Street und betraten jeden interessant aussehenden Laden auf unserem Weg. Sie versuchte, mir Geschichten von zu Hause zu entlocken, aber ich wollte meine gute Laune nicht verlieren. Also brachte ich Kate dazu, mir von ihrem Sommer oben in Michigan zu erzählen, vom Fischen und gemeinsamen Schwimmen und der allgemeinen Ausgelassenheit dort. In all ihren Geschichten tauchten Ruderboote und Ukulelen, Vollmonde und Lagerfeuer und reichlich Grog auf. Ich war schrecklich neidisch auf sie.

»Warum kriegst du eigentlich alle jungen Männer ab?«

»Die gehören mir ja nicht, ich leihe sie mir nur aus.« Sie lächelte. »Wahrscheinlich hilft es, dass ich Brüder habe. Und manchmal ist es ja auch wirklich eine Plage. Ich habe den halben Sommer damit verbracht, den einen zu ermuntern und den anderen zu entmutigen, und das führte zu einer riesigen Verwirrung, und am Ende hat überhaupt niemand jemanden geküsst. Na, siehst du? Es gibt nichts, worauf du neidisch sein müsstest.«

»Macht Carl Edgar dir immer noch regelmäßig Anträge?«

»Ach, ich fürchte, ja. Der arme alte Edgar. Manchmal frage ich mich, was wohl passieren würde, wenn ich einmal ja sagte, nur versuchsweise.«

»Er würde tot umfallen.«

»Oder vielleicht panisch wegrennen. Manche Männer scheinen es geradezu darauf anzulegen, dass ein Mädchen sie abweist.«

»Was ist mit Ernest?«

»Was soll mit ihm sein?« Ihr Blick wurde aufmerksam.

»Mag er es, von Frauen abgewiesen zu werden?«

»Woher soll ich das wissen?«

»Wie jung ist er überhaupt? Fünfundzwanzig?«

Sie schmunzelte. »Einundzwanzig. Wirklich noch ein Junge. Für so etwas bist du doch wirklich zu vernünftig.«

»Was meinst du damit?«

»Ich dachte, ich hätte da ein gewisses Interesse bemerkt.« Sie musterte mich eingehend.

»Mir ist bloß ein bisschen langweilig«, gab ich zurück. Doch ich war schon immer eine schlechte Lügnerin gewesen.

»Wie wäre es stattdessen mit einem neuen Hut?«, fragte sie und zeigte auf ein hoch aufragendes gefiedertes Ungetüm, unter dem ich mir mich in tausend Jahren nicht vorstellen konnte.

Als wir am Spätnachmittag in die Wohnung zurückkehrten, war sie erneut voller Leute. Kenley und Bill Horne (Horney) versuchten, eine Runde zum Kartenspielen zusammenzutrommeln. Ein Typ namens Brummy spielte einen Ragtime auf dem Klavier, und Ernest und ein Kollege namens Don Wright umkreisten sich auf dem Teppich in einem spontanen Boxwettkampf. Ihre Oberkörper waren nackt, und sie hüpften und tänzelten mit erhobenen Fäusten, während ein paar Leute um sie herumstanden und sie anfeuerten. Alle lachten, und es sah nach einem großen Spaß aus, bis Ernest mit einem rechten Haken kräftig zuschlug. Don konnte zwar ausweichen und bekam kaum etwas ab, und der restliche Kampf verlief recht freundlich, doch ich hatte Ernests mörderischen Blick beim Angriff gesehen, und mir wurde klar, dass es für ihn eine ernste Angelegenheit war. Er wollte gewinnen. Kate schien das Boxen ebenso kalt zu lassen wie alles andere, das in der Wohnung vor sich ging. Anscheinend verliefen die Abende in diesem Taubenschlag der guten Laune immer so ausgelassen. Seit fast einem Jahr gab es nun schon die Prohibition, und infolge dieses »ehrenhaften Experiments« waren beinahe über Nacht in allen Städten Flüsterkneipen entstanden; allein in Chicago gab es Tausende. Doch wer brauchte noch eine Flüsterkneipe, wenn Kenley, wie so viele findige junge Männer, genügend Schnaps gelagert hatte, um eine Elefantenherde darin einzulegen? An diesem Abend standen zahllose offene Flaschen in der Küche, also schenkten Kate und ich uns großzügig nach. Als die Abenddämmerung den Raum in ein sanftes violettes Licht tauchte, fand ich mich auf dem Sofa eingequetscht zwischen Ernest und Horney wieder, die sich über mich hinweg in einer Geheimsprache unterhielten. Ich verfiel immer wieder in unkontrolliertes Kichern – wie lange war es schon her, dass ich das letzte Mal gekichert hatte? In diesem Augenblick war es überraschend und berauschend einfach.

Schließlich stand Horney auf und begab sich mit Kate auf die improvisierte Tanzfläche, und Ernest wandte sich mir zu und sagte: »Ich habe den ganzen Tag darüber nachgedacht, wie ich dich etwas Bestimmtes fragen soll.«

»Wirklich?« Ich wusste nicht, ob ich verblüfft war oder mich eher geschmeichelt fühlte.

Er nickte. »Würdest du etwas von mir lesen? Es ist noch keine fertige Story, eher eine Art Skizze.« Er blickte nervös drein und ich hätte beinahe gelacht vor Erleichterung. Ernest Hemingway war aufgeregt, und ich selbst war es auf einmal nicht mehr. Kein bisschen.

»Na klar«, versicherte ich. »Ich bin allerdings keine Literaturkritikerin. Ich weiß nicht, ob ich dir helfen kann.«

»Kein Problem. Ich würde nur gern wissen, was du davon hältst.«

»Also gut. Gern«, erwiderte ich.

»Ich bin gleich wieder zurück«, sagte er und hatte mit einem Satz den halben Raum durchquert, bevor er sich noch einmal umdrehte. »Geh nicht weg, ja?«

»Wohin sollte ich denn gehen?«

»Du wärst überrascht«, gab er rätselhaft zurück und eilte dann davon, um die Seiten zu holen.

Er hatte recht, es war im Grunde keine Story. Es war eine Skizze voll schwarzen Humors, die den Titel Wolves and Donuts trug und in einem italienischen Lokal auf der Wabash Avenue spielte. Auch wenn das Stück unvollendet war, war es scharfsinnig und urkomisch geschrieben. Wir waren in die Küche gegangen, wo es heller und ruhiger war, und während ich las, lief Ernest durch das Zimmer, schwang seine Arme hin und her und wartete, dass ich die Frage beantwortete, die er nicht zu stellen wagte: Ist es gut?

Als ich das letzte Blatt umgedreht hatte, saß er mir auf einem Stuhl gegenüber und blickte mich erwartungsvoll an.

Ich schaute ihm in die Augen und sagte: »Du bist äußerst talentiert. Ich habe wahrscheinlich zu viel Zeit mit Henry James verschwendet. Du schreibst nicht wie er.«

»Nein.«

»Ich weiß nicht, ob ich alles richtig verstehe, aber ich kann sehen, dass du wahrhaftig ein Schriftsteller bist. Was auch immer man dazu benötigt, du hast es.«

»O Gott, es tut gut, das zu hören. Manchmal denke ich, dass ich nur irgendjemanden brauche, der mir sagt, dass ich nicht nur mit meinem dämlichen Kopf gegen eine Wand renne. Sondern dass ich tatsächlich eine Chance habe.«

»Die hast du. Das erkenne ja sogar ich.«

Er sah mich aufmerksam an, und sein Blick schien mich geradewegs zu durchbohren. »Weißt du, ich mag dich. Du bist eine gute, ehrliche Person.«

»Ich mag dich auch«, erwiderte ich, und mir fiel auf, wie wohl ich mich in seiner Nähe fühlte, als wären wir alte Freunde und hätten schon viele solcher Momente erlebt. Als wäre dies nicht der erste Text, den er mir überreicht und sich damit völlig vor mir entblößt hatte. Als würde ich nicht zum ersten Mal seine Worte lesen und im Stillen über seine Fähigkeiten staunen.

»Darf ich dich zum Essen ausführen?«, fragte er.

»Jetzt?«

»Was sollte uns daran hindern?«

Kate, dachte ich. Kate und Kenley und der ganze betrunkene Haufen im Wohnzimmer.

»Die werden noch nicht mal merken, dass wir weg sind«, versicherte er, da er mein Zögern bemerkte.

»Na gut«, stimmte ich zu, schlich mich aber dennoch wie eine Diebin davon, um meinen Mantel zu holen. Denn ich wollte mit ihm gehen, ich wollte es unbedingt. Aber er lag falsch, wenn er glaubte, dass es niemandem auffiel. Als wir uns gemeinsam aus der Wohnungstür schlichen, spürte ich den Blick aus Kates grünen Augen heiß auf meinem Rücken, und ich hörte ihren stummen Ausruf: Hadley, sei vernünftig!

Aber ich hatte es satt, vernünftig zu sein. Ich drehte mich nicht um.

Es war eine einzige Freude, mit Ernest durch die kalten Straßen Chicagos zu laufen. Wir redeten und redeten, seine Wangen waren errötet, und seine Augen leuchteten. Wir gingen in ein griechisches Restaurant in der Jefferson Street, wo wir Lammbraten und Gurkensalat mit Zitrone und Oliven aßen.

»Das ist wahrscheinlich ziemlich peinlich, aber ich habe noch nie Oliven gegessen«, gestand ich, als der Kellner unsere Bestellung brachte.

»Das ist ja fast schon ein Verbrechen. Hier, mach den Mund auf.«

Er legte mir die Olive auf die Zunge, und als ich meinen Mund schloss, schmeckte ich ihre ölige, salzige Wärme und errötete ob ihrer Köstlichkeit und der intimen Geste, mit der er mir die Gabel zwischen die Lippen schob. Es war mein sinnlichstes Erlebnis seit einer ganzen Ewigkeit.

»Und?«, wollte er wissen.

»Das ist ja phantastisch«, erwiderte ich. »Aber fast schon ein bisschen gefährlich, nicht wahr?«

Er lächelte und sah mich anerkennend an. »Ja, ein bisschen.« Und dann aß er selbst ein ganzes Dutzend davon, eine nach der anderen.

Nach dem Abendessen liefen wir unter der Hochbahn entlang zum Municipal Pier. Die ganze Strecke über sprach er atemlos über seine Pläne, über all die Dinge, die er sich wünschte, über die Gedichte, Storys und Skizzen, die er unbedingt schreiben wollte. Ich war noch nie zuvor jemandem begegnet, der so vor Leben sprühte. All seine Bewegungen waren schnell, und er bewegte sich unablässig. Und anscheinend dachte und träumte er ebenso ungebremst.

Als wir den Pier erreichten, liefen wir ihn bis zum Ende der Gleise entlang.

»Wusstest du, dass hier während des Kriegs Kasernen und Gebäude des Roten Kreuzes standen? Ich hab drüben in Italien als Krankenwagenfahrer fürs Rote Kreuz gearbeitet.«

»Der Krieg erscheint einem heute so weit weg, nicht wahr?«

»Ja, manchmal.« Auf seiner Stirn erschien eine Falte, die Besorgnis oder auch Zweifel ausdrückte. »Was hast du in jener Zeit getan?«

»Hauptsächlich habe ich mich versteckt gehalten. Ich habe im Keller der öffentlichen Bibliothek Bücher sortiert. Es hieß, sie seien für die Soldaten in Übersee bestimmt.«

»Lustig, ich habe diese Bücher persönlich ausgeliefert. Neben Schokoladentafeln, Briefen, Zigaretten und Süßkram. Wir hatten eine Kantine eingerichtet, aber manchmal bin ich abends mit dem Fahrrad rausgefahren. Hast du das Bild vor Augen?«

»Ja. Es war ein klappriges rotes Rad, nicht wahr?«

»Der Fahrradfahrer war selbst ein bisschen klapprig, nachdem er fast in Stücke gebombt wurde.«

Ich blieb stehen. »Oh, Ernest, es tut mir so leid. Das wusste ich nicht.«

»Nicht so schlimm. Immerhin war ich für ein paar Tage ein Held.« Er lehnte sich ans Geländer und schaute auf den See hinaus, der Grau in Grau, mit nur einer Spur von Weiß, vor uns lag. »Weißt du, woran ich gerade denke?«

Ich schüttelte den Kopf.

»Seidenraupen. Ich habe eine Nacht in einem Dorf an der Front namens San Pedro Norello verbracht. Horney war auch da, dort haben wir uns nämlich kennengelernt, und unsere Feldbetten standen im Erdgeschoss dieser Seidenfabrik. Die Raupen waren direkt über uns im Dachgesims und fraßen sich durch die Maulbeerblätter. Und das war das einzige Geräusch weit und breit. Kein Granatfeuer, nichts. Es war furchtbar.«

»So habe ich mir Seidenraupen nicht vorgestellt. Vielleicht habe ich sie mir überhaupt noch nie richtig vorgestellt, aber jetzt kann ich sie genau so hören, wie du sie beschreibst.«

»Wenn ich nicht einschlafen kann, bilde ich mir manchmal ein, ich höre sie kauen. Dann muss ich aufstehen, das Licht anmachen und zur Decke schauen.«

»Und hast du schon einmal welche entdeckt?« Ich lächelte und versuchte, ihn ein wenig aufzuheitern.

»Bisher nicht.«

Wir wandten uns von den hell erleuchteten Geschäften ab und gingen zurück nach Hause – und mir kam in den Sinn, wie selten ein nahezu fremder Mensch einem etwas so Bedeutsames über sich selbst mitteilt. Und er erzählte es noch dazu auf so schöne und ehrlich empfundene Weise. Ich glaube, ich war ziemlich sprachlos. Wer war dieser Ernest Hemingway denn eigentlich?

Plötzlich blieb er stehen und schaute mich an. »Hash, hör zu. Du läufst mir nicht davon, oder?«

»Ich bin nicht besonders sportlich«, erwiderte ich.

»Ich mag dein Rückgrat. Hatte ich das schon erwähnt?«

»Hattest du.«

»Dann mag ich es eben zum wiederholten Mal«, sagte er. Daraufhin lächelte er mich gewinnend an und lief weiter, wobei er meine behandschuhte Hand nahm und sie sich unter den Arm klemmte.

Am nächsten Morgen kam Kate in mein Zimmer, ohne vorher anzuklopfen. Ich war noch nicht einmal angezogen und schaute sie in Erwartung ihres Ausbruches an.

»Ich habe bis nach Mitternacht auf dich gewartet. Wo warst du?«

»Tut mir leid. Ernest hat mich zum Essen eingeladen. Ich konnte nicht nein sagen.«

»Nein ist das einfachste aller Wörter. Es ist eins der ersten Wörter, die jedes Kind lernt.«

Ich zog den Gürtel meines Morgenmantels enger und setzte mich aufs Bett. »Na schön. Ich wollte nicht nein sagen. Es war nur ein Abendessen, Kate. Es ist nichts weiter passiert.«

»Natürlich«, erwiderte sie, war aber offensichtlich immer noch aufgebracht. »Ich will dich doch nur beschützen und möchte nicht, dass du dich da in eine schlimme Sache verstrickst.«

»Wieso schlimm? Er wirkt auf mich nicht wie ein schlechter Kerl.«

»Er ist ja auch im Grunde nicht schlecht.« Ich sah, dass sie sich Mühe gab, ihre Worte sorgfältig zu wählen. »Er ist nur jung. Und er mag Frauen – alle Frauen, wie es scheint. Zuzusehen, wie du dich ihm an den Hals wirfst und ihm blind vertraust, bereitet mir eben Sorgen.«

»Ich werfe mich niemandem an den Hals«, widersprach ich, und plötzlich stieg Wut in mir auf. »Also wirklich! Ich war doch nur mit dem Mann essen.«

»Du hast recht, du hast ja recht«, beschwichtigte sie. »Ich habe wohl überreagiert.« Sie setzte sich neben mich aufs Bett und ergriff meine Hand. »Vergiss, dass ich etwas gesagt habe, in Ordnung? Du bist ein vernünftiges Mädchen. Du wirst schon wissen, was du tust.«

»Es ist nichts passiert.«

»Ich weiß. Ich bin schrecklich.« Sie rieb meine Hand in ihren Händen, und ich ließ sie gewähren, doch mir schwirrte der Kopf.

»Das ist alles ein bisschen viel vor dem Frühstück«, erklärte ich.

»Du armes Ding.« Sie stand auf, strich ihren Rock glatt und glättete dann auch ihren Gesichtsausdruck, während ich ihr dabei zusah, wie sie auf diese Weise alles ganz einfach in Ordnung brachte. Der Trick war beeindruckend. Ich wünschte mir, ich könnte das Gleiche tun.

Den ganzen Morgen über war ich verwirrt und grübelte über Kates Worte nach. War Ernest wirklich jemand, vor dem man sich in Acht nehmen musste? Er schien so aufrichtig und zugewandt. Um Himmels willen, er hatte zugegeben, dass er Gedichte schrieb, und dann diese Geschichten, wie er an der Front verletzt wurde – und über die Seidenraupen! War das alles nur eine ausgefeilte Masche, um mich auszunutzen? Wenn Kate recht hatte und es tatsächlich so war, dann fiel ich gerade darauf rein und warf mich ihm wie ein dummes Landei an den Hals, wahrscheinlich als eine von vielen. Diesen Gedanken konnte ich kaum ertragen.

»Vielleicht sollten wir verschwinden, bevor die anderen aufstehen«, schlug Kate vor, als wir unseren Kaffee ausgetrunken hatten. »Ich habe heute den ganzen Tag frei. Was wollen wir machen? Uns sind keine Grenzen gesetzt.«

»Entscheide du«, gab ich zurück. »Mir ist es eigentlich ganz egal.« Und das war es auch.

Eine andere Frau hätte vielleicht an meiner Stelle vermutet, dass Kate eifersüchtig sei, aber ich war damals noch ahnungslos und vertrauensselig. Vor allen Dingen war ich unerfahren. Mit meinen achtundzwanzig Jahren hatte ich zwar schon eine Handvoll Verehrer gehabt, war aber nur ein einziges Mal wirklich verliebt gewesen, was schrecklich genug für mich ausging, so dass ich für lange Zeit an den Männern und mir selbst zweifelte.

Er hieß Harrison Williams und wurde mein Klavierlehrer, als ich mit zwanzig, nach nur einem Jahr am Bryn Mawr College, nach St. Louis zurückgekehrt war. Er war zwar nur ein paar Monate älter als ich, kam mir aber viel erwachsener und kultivierter vor. Ich war sowohl beeindruckt als auch eingeschüchtert, weil er bei berühmten Komponisten in Übersee studiert hatte und über europäische Kunst und Kultur gut Bescheid wusste. Ich konnte ihm stundenlang zuhören, egal, worüber er sprach, und so hat es wohl angefangen: mit Bewunderung und Neid. Dann stellte ich fest, dass ich meinen Blick nicht von seinen Händen, seinen Augen und seinem Mund losreißen konnte. Er war kein Casanova, aber auf seine Weise doch gutaussehend, groß und schlank, mit dunklem, schon dünner werdendem Haar. Am attraktivsten an ihm war jedoch, dass er mich für außergewöhnlich hielt. Er war der Meinung, ich könne als Konzertpianistin Erfolg haben, und ich glaubte ebenfalls daran, zumindest in den Stunden, in denen ich mich vor seinem Klavier durch die Etüden arbeitete, bis ich fast Krämpfe in den Fingern bekam.

An diesen Nachmittagen bei Harrison machte ich mir stets viele Gedanken über meine Haare und meine Kleider. Während er den Takt vorgab, mich verbesserte und gelegentlich lobte, tat ich mein Bestes, sein Verhalten zu entschlüsseln. Wenn er sich mit der Fingerspitze gegen die Stirn tippte, hieß das dann, dass er meine neuen Strümpfe bemerkt hatte oder nicht?

»Du machst wirklich eine gute Figur am Klavier«, sagte er eines Nachmittags, und das reichte mir schon aus, um mich in der Vorstellung zu verlieren, wie gut ich erst in weißer Spitze aussehen würde, und er daneben im Frack und mit herrlichen weißen Handschuhen. Ich spielte an diesem Tag fürchterlich, da ich von meiner eigenen Schwärmerei viel zu abgelenkt war.

Ich war ein ganzes Jahr lang in ihn verliebt, und dann fielen meine Träume an einem einzigen Abend in sich zusammen. Wir waren beide auf der Feier eines Nachbarn, wo ich mich zwang, zwei Gläser allzu süßen Wein hinunterzustürzen, damit ich in seiner Gegenwart mutiger sein konnte. Am Tag davor waren wir durch den Wald in der Nähe der Stadt spaziert. Es war ein trockener, windstiller Herbsttag gewesen, und die Wolken über uns sahen aus wie gemalt. Er gab mir Feuer. Ich zerdrückte ein paar gelbe Blätter mit der Spitze meines Schnürschuhs, und schließlich sagte er mitten in die wunderbare Stille hinein: »Hadley, du bist so ein lieber Mensch. Wahrlich einer der besten, die ich kenne.«

Das war zwar kaum eine Liebeserklärung, aber ich sagte mir, dass ich ihm doch etwas bedeuten müsse, und glaubte zumindest lange genug daran, um den Wein hinunterzugießen. Ich wartete, bis der Raum um mich sich nur ein kleines bisschen drehte, und ging dann auf Harrison zu, wobei ich sorgsam einen Fuß vor den anderen setzte. Ich trug mein Kleid aus schwarzer Spitze. Es war mein absolutes Lieblingskleid, da ich mich darin immer ein wenig wie Carmen fühlte. Und vielleicht war das Kleid ebenso Schuld daran wie der Wein, dass ich meine Hand auf seinen Arm legte. Es war das erste Mal, dass ich ihn berührte, und wahrscheinlich regte er sich aus purer Überraschung nicht. Da standen wir, so hübsch miteinander verbunden wie zwei Marmorstatuen, und ein paar Herzschläge lang war ich seine Frau. Ich hatte ihm bereits Kinder geboren und mir seine ewige Treue gesichert und hatte die dornigen Grenzen meines eigenen Geistes längst überwunden, in denen die Hoffnung immer wieder steckenblieb. Ich konnte all das haben. Es war schon längst mein.

»Hadley«, sagte er leise.

Ich sah zu ihm auf. Harrisons Augen waren blassblau wie Sterne, die ins Wasser gefallen waren, und ihr Blick sagte nein – ganz ruhig und einfach. Nur nein.

Was habe ich erwidert? Womöglich gar nichts. Ich kann mich nicht erinnern. Die Musik geriet ins Schlingern, der Raum verschwamm im Kerzenlicht, und meine Hand sank auf die Borte meines Kleides. Noch vor einer Minute war es das Kleid einer Zigeunerin gewesen, nun schien es zu einer Beerdigung zu passen.

»Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen«, erklärte ich meiner Mutter meinen plötzlichen Drang zum Aufbruch.

»Aber natürlich«, sagte sie mit sanfter Miene. »Bringen wir unser Mädchen rasch ins Bett.«

Zu Hause angekommen, ließ ich mich von ihr die Treppe hinaufführen und in mein Musselin-Nachthemd stecken. Sie deckte mich mit mehreren Decken zu, legte mir ihre kühle Hand auf die Stirn und strich mir dann übers Haar. »Ruh dich nur aus.«

»Ja«, antwortete ich, da ich ihr unmöglich erklären konnte, dass ich nun schon seit einundzwanzig Jahren ruhte, heute Abend aber etwas ganz anderes angestrebt hatte.

Das war meine einzige flüchtige Begegnung mit der Liebe gewesen. Und war es wirklich Liebe? Es hatte sich schlimm genug angefühlt. Ich wälzte mich noch zwei Jahre in meinem Unglück, rauchte zu viel, nahm zu sehr ab und dachte von Zeit zu Zeit daran, wie eine der gequälten Heldinnen in den russischen Romanen von meinem Balkon zu springen. Nach einer Weile, wenn auch langsamer, als mir recht war, erkannte ich, dass Harrison nicht mein gescheiterter Märchenprinz und ich nicht sein Opfer war. Er hatte mich in keiner Weise hinters Licht geführt, das hatte ich selbst getan. Doch über fünf Jahre danach wurde mir beim Gedanken an die Liebe immer noch mulmig. Ich war offensichtlich so naiv wie je zuvor und brauchte dringend jemandes Rat – Kates zum Beispiel.

Wir marschierten an diesem Tag durch ganz Chicago, zunächst auf der Suche nach dem besten Corned Beef, dann nach neuen Handschuhen. Ich ließ mich von Kates Geplauder ablenken und war dankbar, dass sie mich vor Ernest gewarnt hatte. Selbst wenn seine Absichten über jeden Verdacht erhaben sein mochten, war ich viel zu leicht zu beeindrucken. Die Reise nach Chicago hatte mich zerstreuen sollen, und dieses Ziel hatte ich erreicht, zu große Hoffnungen waren jedoch gefährlich. Ich war zwar unglücklich zu Hause, aber mich in Tagträume von Ernest Hemingway zu stürzen, würde mir auch nicht weiterhelfen. Mein Leben war mein Leben; ich musste ihm festen Blickes entgegentreten und mich damit abfinden.

Ich verbrachte noch eine ganze Woche in Chicago, und jeder einzelne Abend war neu und aufregend. Wir besuchten ein Football-Match, sahen uns eine Nachmittagsvorstellung von Madame Butterfly an und streiften Tag und Nacht durch die Stadt. Ernest war oft dabei, und wann immer ich ihn sah, versuchte ich, einen klaren Kopf zu bewahren und einfach nur seine Anwesenheit zu genießen, ohne irgendein Drama heraufzubeschwören. Vielleicht war ich ihm gegenüber ein wenig zurückhaltender als zuvor, doch er sagte nichts und zwang mir bis zu meinem letzten Abend in der Stadt auch nicht seine Nähe auf.

An diesem Abend herrschten eisige Temperaturen, und es war eigentlich viel zu kalt, um nach draußen zu gehen, doch ein paar von uns schnappten sich einige Wolldecken, schütteten Rum in Feldflaschen, zwängten sich in Kenleys Ford und fuhren hinaus zum Lake Michigan. Vor uns lagen die Dünen hell und steil im Mondlicht, und wir dachten uns ein Spiel aus, bei dem wir – natürlich betrunken – auf eine Düne kletterten und uns dann wie Baumstämme hinunterrollen ließen. Kate machte den Anfang, da sie stets bei allem die Erste sein wollte, dann folgte Kenley, der auf dem ganzen Weg nach unten sang. Als ich an der Reihe war, kroch ich auf allen vieren die Düne hinauf, während der Sand unter meinen Händen und Füßen davonrieselte. Oben angekommen, schaute ich mich um und war gebannt von der riesigen Weite und den leuchtenden, gefrorenen Sternen.

»Komm schon, Feigling!«, rief Ernest zu mir hoch.

Ich schloss meine Augen, ließ mich fallen und rollte über harte Unebenheiten hinweg. Ich hatte so viel getrunken, dass ich nichts mehr spüren konnte – außer einem aufregenden Gefühl von unbändiger Freiheit. Es war ein geradezu euphorischer Moment, bei dem Angst die Hauptrolle spielte. Zum ersten Mal seit meiner Kindheit erlebte ich das berauschende Gefühl von Angst, und ich genoss es. Ich war kaum unten angelangt, da riss Ernest mich im Dunkeln nach oben und küsste mich fest auf den Mund. Einen brennenden Augenblick lang spürte ich seine Zunge auf meinen Lippen.

»Oh«, war alles, was ich hervorbrachte. Ich konnte nicht darüber nachdenken, ob jemand uns gesehen hatte. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Sein Gesicht war nur Zentimeter von meinem entfernt, und es erschien mir bedeutungsschwerer, überzeugender und insgesamt wacher als jedes andere Gesicht, in das ich je geblickt hatte.

»Oh«, wiederholte ich, und er ließ mich los.

Als ich am nächsten Tag meine Koffer für die Heimreise nach St. Louis packte, fühlte ich mich ein wenig verloren. Die letzten zwei Wochen waren so ausgefüllt mit Leben gewesen, dass ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wieder nach Hause zurückzukehren. Ich wollte nicht gehen.

Kate musste an diesem Tag im Büro sein, und wir hatten uns bereits verabschiedet. Kenley arbeitete ebenfalls, doch er hatte mir freundlicherweise angeboten, mich in seiner Mittagspause zum Bahnhof zu fahren, damit ich das Geld für ein Taxi sparen konnte. Als alles verstaut war und bereit stand, zog ich meinen Mantel und Hut an und ging ins Wohnzimmer, um dort auf ihn zu warten. Aber als im Flur jemand auftauchte, um mich abzuholen, war es Ernest.

»Konnte Kenley doch nicht weg?«, erkundigte ich mich.

»Nein, ich wollte dich fahren.«

Ich nickte stumm und sammelte meine Sachen ein.

Es war nicht weit bis zur Union Station, und wir verbrachten den größten Teil der Strecke schweigend. Er trug wollene Hosen und eine graue Strickjacke sowie eine dunkle Mütze, die er fast bis zu den Augenbrauen hinuntergezogen hatte. Seine Wangen waren rot vor Kälte, und er sah unglaublich schön aus. Schön war wirklich das passende Wort für ihn. Seine Züge waren zwar nicht gerade weiblich, aber sie waren perfekt, makellos und irgendwie heroisch, als wäre er soeben einer griechischen Dichtung über Liebe und Krieg entsprungen.

»Du kannst mich hier rauslassen«, erklärte ich, als wir uns dem Bahnhof näherten.

»Nun gib mir doch eine Chance, oder würde dich das umbringen?«, fragte er und schaute sich nach einem Parkplatz um.

»Nein. Wahrscheinlich nicht.«

Ein paar Minuten später standen wir gemeinsam auf dem Bahnsteig. Ich hatte nur meine Fahrkarte und meine Brieftasche in der Hand. Er hielt meinen Koffer mal mit der einen, mal mit der anderen Hand, doch als mein Zug einfuhr, dessen silberbrauner Leib eine Ruß- und Rauchfahne hinter sich herzog, stellte er ihn zu seinen Füßen ab. Auf einmal hielt er mich fest an seine Brust gedrückt.

Mein Herz raste. Ich fragte mich, ob er es fühlen konnte. »Ich glaube nicht, dass ich schon einmal jemanden wie dich getroffen habe«, sagte ich.

Er erwiderte gar nichts, sondern küsste mich einfach, und durch diesen Kuss konnte ich all die Wärme und das Leben spüren, die er verströmte. Es gab so vieles, das ich über Ernest nicht wusste, und noch viel mehr, das ich nicht zu fragen oder mir auch nur auszumalen wagte, dennoch spürte ich mit jeder verstreichenden Sekunde deutlicher, wie ich mich geschlagen gab. Auf dem Bahnsteig waren wir umringt von Menschen und doch vollkommen allein. Als ich ein paar Minuten später schließlich in den Zug einstieg, zitterten meine Knie.

Ich fand meinen Platz und suchte aus dem Fenster heraus die dunklen Anzüge, Hüte und Mäntel der Menschenmenge draußen ab. Und da war er, ganz nah am Zug, und lächelte und winkte wie ein Wahnsinniger. Ich winkte zurück, und da hielt er eine Hand hoch wie ein Blatt Papier, und mit der anderen tat er, als würde er einen Bleistift halten.

Ich werde dir schreiben, formte er mit den Lippen. Vielleicht hieß es aber auch: Ich werde dich schreiben.

Mir standen plötzlich heiße Tränen in den Augen und ich schloss sie rasch und lehnte mich ins Polster, während der Zug mich nach Hause brachte.

Vier

Im Jahr 1904, als ich dreizehn wurde, fand in St. Louis die Louisiana Purchase Exposition, besser bekannt als Weltausstellung, statt. Das Ausstellungsgelände umfasste nahezu fünf Quadratkilometer, und die einzelnen Gebäude, Ställe, Theater und Paläste wurden durch hundertzwanzig Kilometer Wege und Straßen miteinander verbunden. Viele der Gebäude bestanden aus mit Gips gefüllten Holzrahmen und sollten nur ein paar Monate überdauern, doch sie sahen aus wie opulente neoklassizistische Paläste. Unser Kronjuwel, der Palast der Künste, wies einen Skulpturengarten auf, der den römischen Caracalla-Thermen nachempfunden war. Man konnte an Lagunen entlangpaddeln und riesige künstliche Wasserfälle und Senkgärten bewundern. Es gab Zoos mit exotischen Tieren und mit Pygmäen und Menschen anderer Naturvölker, bärtigen Mädchen und zurückgebliebenen Jungen. Die Pike wurde von Hunderten Ständen gesäumt, die die Besucher mit Vergnügungen, Spielen und Essen lockten. Ich aß dort zum ersten Mal in meinem Leben ein Eis in der Waffel und konnte kaum mein Staunen darüber überwinden, dass der süße, spitze Zylinder in meiner Hand sich nicht kalt anfühlte. Das Erdbeereis schmeckte auch anders. Besser. Es war womöglich das Beste, was ich je gegessen hatte.

Fonnie schlenderte an diesem Tag mit mir über die Pike, aber sie wollte kein Eis essen. Sie wollte auch keine Zuckerwatte, keinen Puffreis, Eistee oder eins von den anderen neuen Lebensmitteln probieren. Sie wollte nur nach Hause, wo unsere Mutter ihr wöchentliches Suffragettentreffen vorbereitete.

Ich habe nie verstanden, weshalb Fonnie sich dermaßen für Mutters Gruppe begeisterte. Die Frauen kamen mir immer so unglücklich vor. Wenn man ihnen zuhörte, konnte man glauben, dass die Ehe das Schlimmste sei, was einer Frau passieren könne. Meine Mutter sprach immer am lautesten und eindringlichsten und nickte schroff, während Fonnie Tabletts mit Keksen und Kressesandwiches herumgehen ließ und versuchte, sich bei allen beliebt zu machen.

»Noch eine halbe Stunde«, versuchte ich mit Fonnie zu verhandeln. »Willst du denn den Elektrizitätspalast nicht sehen?«

»Du kannst hierbleiben, wenn du magst. Es wundert mich allerdings, dass du in der Lage bist, dich zu amüsieren.« Und damit stolzierte sie gebieterisch davon.

Ich hatte mich tatsächlich amüsiert, zumindest bis sie mich daran erinnerte, dass ich eigentlich traurig sein sollte. Wahrscheinlich war es selbstsüchtig von mir, zu bleiben und das Salz auf dem Popcorn riechen und das Wiehern aus den Ställen hören zu wollen. Aber es war April, und die Kirschbäume um die Lagunen herum standen in voller Blüte. Wenn ich die Augen schloss, konnte ich Brunnen plätschern hören. Dann öffnete ich sie wieder und wähnte mich in Rom oder Versailles. Fonnie verschwand in der Menge, und anstelle ihres dunklen Rocks waren nur noch leuchtende Farben zu sehen. Ich wollte sie gehen lassen, ohne mich darum zu kümmern, was sie über mich dachte oder zu meiner Mutter sagte, doch es gelang mir nicht. Ich warf einen letzten Blick auf meine Eiswaffel, ließ sie dann in eine Mülltonne fallen und trottete meiner Schwester hinterher nach Hause, wo die Vorhänge zugezogen und die Lichter gedämpft waren, und das schon seit einiger Zeit. Wir waren in Trauer. Mein Vater war seit zwei Monaten tot.

Wir waren eine beispielhaft gute Familie, die auf beiden Seiten von den Pilgervätern abstammte und von viktorianischer Moral geprägt war. Der Vater meines Vaters hatte die öffentliche Bibliothek von St. Louis sowie die Richardson Drug Company gegründet, die zum größten Pharmaunternehmen westlich des Mississippis anwuchs. Der Vater meiner Mutter rief als Lehrer die Hillsboro Academy in Illinois und später eine private Highschool namens City University in St. Louis ins Leben. Fonnie und ich besuchten die besten Schulen und trugen marineblaue Röcke mit messerscharfen Falten. Wir erhielten Privatstunden auf einem unserer beiden Steinway-Flügel und verbrachten unsere Sommer in unserem Strandhaus in Ipswich, Massachusetts. Und alles war gut und schön, bis es aufhörte, gut und schön zu sein.

Mein Vater, James Richardson, war leitender Angestellter im Pharmageschäft der Familie. Morgens verließ er das Haus mit Filzhut und Schleife um den Hals und roch dabei nach Rasierschaum, Kaffee und einem Hauch von Whiskey. Er bewahrte einen Flachmann in seinem Morgenmantel auf. Alle wussten, dass ein zweiter in der Schreibtischschublade in seinem Arbeitszimmer versteckt war, die er mit einem winzigen Schlüssel verschloss. Ein weiterer wartete hinter Einmachgläsern mit Obstkompott in der Vorratskammer auf ihn, während unsere Köchin Martha vorgab, ihn nicht zu bemerken. Er verbrachte so wenig Zeit wie möglich zu Hause und wenn er da war, war er meist still und abwesend. Aber er konnte auch sehr liebenswürdig sein. Meine Mutter Florence war das genaue Gegenteil von ihm, sie schien ganz aus scharfen Bügelfalten und spitzen Nadeln zu bestehen und hatte stets einen Rat oder ein Urteil zu vergeben. Vielleicht war mein Vater ihr gegenüber zu nachgiebig und feige, jedenfalls verzog er sich eher in sein Arbeitszimmer oder nach draußen, statt ihr in irgendeiner Sache Paroli zu bieten, doch ich nahm ihm das nie übel.

Meine Mutter zog Fonnie, die zweiundzwanzig Monate älter war als ich, von Anfang an mir vor. Wir hatten einen älteren Bruder namens Jamie, der schon aufs College ging, bevor ich im Kindergarten war, und dann gab es noch Dorothea, die elf Jahre älter war, mir aber trotzdem sehr nah stand. Sie hatte jung geheiratet und lebte mit ihrem Ehemann Dudley in der Nähe. Da wir den geringsten Altersunterschied hatten, verbrachte ich den größten Teil meiner Kindheit in Begleitung von Fonnie, obwohl wir kaum unterschiedlicher hätten sein können. Sie war gehorsam und formbar und gut auf eine Weise, die meine Mutter leicht nachvollziehen und loben konnte. Ich dagegen war impulsiv und gesprächig und wollte immer alles ganz genau wissen – für den Geschmack meiner Mutter war ich viel zu neugierig. Ich saß gern mit den Ellbogen auf die Knie gestützt am Ende unserer Einfahrt und beobachtete die Straßenbahn, die in der Mitte des Boulevards entlangrollte. Ich fragte mich, wohin die Männer und Frauen darin fuhren, woran sie gerade dachten und ob sie mich wahrnahmen, wie ich da saß und sie wahrnahm. Meine Mutter rief mich stets zurück ins Haus und schickte mich ins Kinderzimmer, doch dann schaute ich eben verträumt aus dem Fenster.

»Zu was könntest du nur einmal nützlich sein?«, fing sie oft an. »Du kannst das Tagträumen einfach nicht lassen.«

Ich schätze, die Frage hatte durchaus ihre Berechtigung. Sie sorgte sich um mich, da sie mich einfach nicht verstand. Und dann passierte etwas Schreckliches. Als ich sechs Jahre alt war, brachte ich es fertig, mich geradewegs aus dem Fenster hinauszuträumen.

Es war ein Frühlingstag, und ich war nicht in der Schule, weil ich krank war. Als ich mich im Kinderzimmer zu langweilen begann, was meist recht schnell geschah, ging ich dazu über, unseren Handwerker Mike zu beobachten, der eine Schubkarre über unseren Hof schob. Ich war ganz verrückt nach Mike und fand ihn tausendmal interessanter als irgendjemanden aus meiner Familie. Er hatte eckig geschnittene Fingernägel mit lauter Einkerbungen, und er pfiff vor sich hin und trug immer ein hellblaues Taschentuch bei sich.

»Was hast du denn vor, Mike?«, rief ich aus dem Kinderzimmerfenster und reckte den Hals weiter vor, um ihn besser sehen zu können.

In dem Augenblick, in dem er hochschaute, verlor ich die Balance und krachte auf das Pflaster.

Ich lag monatelang im Bett, und die Ärzte fragten sich, ob ich je wieder würde laufen können. Ich erholte mich nur langsam, und meine Mutter ließ einen Kinderwagen speziell für mich umbauen. Sie genoss es, mich in der Gegend herumzufahren und vor jedem Haus anzuhalten, damit die Nachbarn das Wunder meines Überlebens gebührend würdigen konnten.

»Arme Hadley«, sagte meine Mutter dann. »Armes Hühnchen.« Sie wiederholte diese Worte so oft, bis sie sich in meinem Kopf einnisteten und jede andere Beschreibung meiner selbst sowie jeden anderen Ausgang der Geschichte verdrängten.