Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Müller, Otto

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2013

Herr Groll, ein Rollstuhlfahrer, der sich mit windigen Geschäften durchbringt, und sein Freund der "Dozent", ein Privatgelehrter aus gutem Hause, recherchieren im Milieu der osteuropäischen Pornoindustrie. Das ermittelnde Duo stößt im nordungarischen Gebirge auf einen Pornoring, der in den Kasematten einer Burg mit der Produktion abseitiger Filme für einen speziellen Kundenkreis Millionen verdient und von höchster Stelle gedeckt wird. Rasch werden aus den Ermittlern Gejagte, die gemeinsam mit einem Roma-Mädchen und einem verrückten Mann namens Roebling auf einer rasanten Flucht durch die Tiefebene zu entkommen versuchen. Riess' Roman ist fesselnd, witzig und poetisch. Groll und der "Dozent" decken nicht nur ein abscheuliches Verbrechen auf. In bekannter Manier befinden sich die beiden im Dauerstreit über diverse Welträtsel, wie den Einfluss der weiblichen Brust auf die Weltoffenheit und die Kunst des Stiegensteigens mit dem Rollstuhl. Ein ungewöhnliches, ein aufrüttelndes Buch.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 344

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Erwin Riess

Herr Groll und die ungarische Tragödie

Erwin Riess

Herr Groll und dieungarische Tragödie

ROMAN

Mit einem Nachwort des Autorszur überarbeiteten Neuauflage

OTTO MÜLLER VERLAG

www.omvs.at

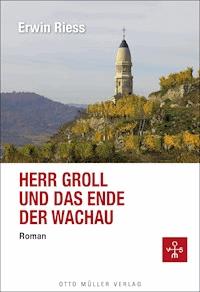

ISBN 978-3-7013-1211-5eISBN 978-3-7013-6211-0Vollständig überarbeitete Neuauflage© 2013 OTTO MÜLLER VERLAG, SALZBURG-WIENAlle Rechte vorbehaltenSatz: Media Design: Rizner.at, SalzburgDruck und Bindung: Druckerei Theiss GmbH, A-9431 St. StefanCoverbild: www.altemauern.infoGrafik Ungarn: Sarah Leo, www.sarahleo.org

Prolog

Ich hatte Glück, ich habe überlebt. Und ich habe mein Versprechen gehalten: Pünktlich zu Redaktionsschluß lag mein Text auf Giordanos Schreibtisch, zehntausend Zeichen, wie vereinbart, und wie vereinbart erschien der Text auch in der Oktobernummer des »Manhattan Wheeling Courier«. Aber der Artikel, von dem ich hoffte, er werde die Welt aufrütteln, blieb in New York ohne Reaktion. Obwohl Giordano das Heft an eine Reihe von Menschenrechtsgruppen geschickt hatte, fand keine es der Mühe wert, den von mir erhobenen Beschuldigungen nachzugehen.

Einzig ein Exilungar meldete sich. Doch nur, um die Verunglimpfung seiner ehemaligen Heimat zu beklagen. Die österreichischen Behörden, die ich noch am Tag meiner Rückkehr aus Vukovar informierte, bekundeten zwar Interesse und Verständnis, traten die Ermittlungen aber umgehend an ihre ungarischen Kollegen ab. Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Der Autor habe wohl eine lebhafte Phantasie, hieß es in dem Brief, den ein junger Kriminalbeamter mir aushändigte, wobei er übers ganze Gesicht grinste. Falls ich vorhätte, die Anschuldigungen zu wiederholen, müsse ich mit einer Klage der Republik Ungarn rechnen, schloß das Schreiben.

Anstatt einen Skandal aufgedeckt zu haben, stand ich als Lügner und Spinner da, und es gab nichts, was ich dagegen hätte tun können. Ich hörte auf, für die Geschichte zu kämpfen. Ich kämpfte auch nicht um meinen Ruf. Ich schwieg.

Manchmal ist Schweigen eine Möglichkeit, weiterzuleben. Aber dieses Schweigen, so stellte sich bald heraus, war ein armseliger Zufluchtsort, denn die Angst, daß das Geschehene eines Tages wieder auftaucht, ließ mich nicht los. Dazu gesellte sich die Angst vor dieser Angst, und von da an war ich verloren. Ich verließ die Wohnung nicht mehr, saß am Fenster und starrte teilnahmslos vor mich hin. Abends trank ich eine Flasche Wein, manchmal zwei. So ging das einige Wochen. Bis meine Haushälterin die Diskette des Dozenten fand. Sie lag im Wäschekasten ganz oben, dort, wo ich vom Rollstuhl aus nicht hinlange. Ich wußte nicht, daß ich die Diskette noch besaß, ich war der Meinung, sie sei in Vukovar verloren gegangen. Meine Haushälterin druckte den Text für mich aus, und als ich die Notizen des Dozenten, die er während unserer Fahrt niedergeschrieben hatte, las, wußte ich, daß ich nicht länger vor der Geschichte weglaufen konnte, der Geschichte jener verhängnisvollen Reise nach Ungarn.

Ich kochte starken Kaffee und begann zu schreiben. Wenn ich den Stift nicht mehr halten konnte, weil die Finger schmerzten, sprach ich auf Band, und wenn ich heiser wurde, tippte ich auf meiner alten Schreibmaschine. Ich schrieb in der Küche, auf einem Ausziehtisch. Wenn mein Kreuz nicht mehr durchhielt oder mich die Müdigkeit übermannte, legte ich mich für ein paar Stunden aufs Kanapee.

Ich nahm mir nicht einmal die Zeit, mich richtig anzuziehen, halbnackt lümmelte ich im Rollstuhl und schrieb. Meiner Haushälterin verwehrte ich den Zutritt zur Wohnung, sie mußte mir das Essen beim Fenster hereinreichen. Meine Freundin war mit einem vermögenden Kunden nach Odessa verreist, sie würde nicht so schnell zurückkommen. Ich ging nicht ans Telefon, hob die Post nicht aus und stellte auch den »World Service« der BBC, ansonsten mein Begleiter durch den Tag, nicht an. Einige Stellen aus den Notizen des Dozenten klebte ich in den Text. Auch sie gehören zur Geschichte, und ich habe sie deutlich gekennzeichnet. Heute morgen, kurz vor Tagesanbruch, bin ich mit der Arbeit fertig geworden. Ich bin müde und erschöpft. Was ich schon während des Schreibens befürchtet hatte, ist eingetreten: Keine Last ist von mir abgefallen. Ich verspüre keine Erleichterung.

Ich hatte Glück, ich habe überlebt.

1. Kapitel

Meine Großmutter war keine Kommunistin. Der Dozent ist kein Nazi. Josef ist kein Rollstuhl

Spät am Morgen kam ich von meiner täglichen Runde durch das Wäldchen zurück. In der Nacht hatte es geregnet, und ich hatte den Geruch von Baumrinden und nassem Laub in der Nase. Meine Hände waren braun vom Erdreich, das auf den Treibreifen haften geblieben war. Ich hielt auf dem Gehsteig an und wartete ungeduldig darauf, daß Josefs schlammverschmierte Räder trockneten. Nur mit gereinigtem Rollstuhl dürfe ich in die Wohnung fahren, hatte die Haushälterin gesagt, sollte ich noch einmal den Wald in die Wohnung schleppen, werde sie kündigen.

Ich drehte ein paar Runden, um die Reifen zu säubern, aber der Schmutz an den Vorderrädern haftete fest. Während ich darüber nachdachte, ob es ratsam war, angesichts meiner Schulden bei der Haushälterin einen Streit zu riskieren, trockneten die Räder soweit, daß ich mit einer Bürste die Schlammreste entfernen konnte. Zu diesem Zweck beugte ich mich vor, und ich wäre fast aus dem Rollstuhl gefallen, als ich das Telefon schrillen hörte. Ich riß Josef herum, stieß die Eingangstür auf und hastete in die Wohnung.

Ich hoffte, der Anruf sei von meiner Freundin. Am Vorabend ihrer Abreise hatten wir uns wegen einer wichtigen Frage zerstritten. Sie hatte meine Passion für die Binnenschiffahrt als Überspanntheit abgetan, worauf ich ihr auseinandersetzte, daß die Binnenschiffahrt für die Entwicklung der Menschheit bedeutsamer als die Seeschiffahrt gewesen sei, denn wie seien die Menschen aus dem Binnenland an die Küsten gekommen, wenn nicht über Flüsse.

Ich werde ihre Entschuldigung nach einigem Zögern akzeptieren, nahm ich mir vor. Als ich statt der Stimme meiner Freundin jene von Mister Giordano hörte, war meine Überraschung so groß, daß ich kein Wort herausbrachte.

»Was ist mit Ihnen«, sagte Giordano, »sind Sie betrunken?«

Bemüht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen, rief ich: »Mister Giordano! Sie in Wien? Wo können wir uns treffen?«

»Reden Sie keinen Unsinn, was soll ich in der Provinz? Manhattan ist langweilig genug. Ich habe Arbeit für Sie!«

Mein Blick folgte der Schlammspur der Reifen auf dem frisch gewachsten Boden. Meine Haushälterin wird mich zuerst verfluchen, und dann wird sie extra kassieren, schoß es mir durch den Kopf.

»Hören Sie mich?« rief Giordano. »Was ist denn mit Ihnen los?«

»Die Freude«, sagte ich. »Es ist nur die Freude.«

»Halten Sie den Mund! Niemand freut sich, wenn ich anrufe.«

»Wie Sie meinen, Sir.«

»Ihre Großmutter stammt doch aus Ungarn«, fuhr Giordano fort. »Sie haben mir letztes Jahr von ihr erzählt, auf der Staten Island Ferry. Wir sind dreimal hin und retour gefahren, und ich brauchte kein einziges Mal zu zahlen.«

»Die Tour wird mir immer unvergeßlich bleiben«, sagte ich.

»Sie haben gebrüllt wie am Spieß, und ich hatte Mühe, den Steward davon zu überzeugen, daß Sie nicht im Drogenrausch sind«, entgegnete Giordano.

»Was wollen Sie von meiner Großmutter?«

»Nichts.«

»Das ist gut«, sagte ich, »denn meine Großmutter ist seit vielen Jahren tot.«

Ich solle den Mund halten und zuhören, beschied Giordano und fragte, wann meine Großmutter Ungarn verlassen habe. »Im Herbst 1921«, sagte ich. Ob dies der Kommunisten wegen geschehen sei. Ich verneinte, zu diesem Zeitpunkt sei die Räterepublik längst geschlagen gewesen; die Familie meiner Großmutter sei nicht vor Béla Kun, sondern vor der Influenza-Epidemie geflüchtet. Giordano gab sich damit nicht zufrieden, der Vater meiner Großmutter sei doch Eisenbahner gewesen, es könne immerhin sein, daß er mit den Kommunisten sympathisiert habe. Meine Großmutter habe nie etwas davon erwähnt, sagte ich geduldig. Giordanos Kommunistenhaß war mir nicht neu, es war ein Leiden, das auf den Kalten Krieg zurückging; ich wußte, daß die Anfälle schubweise kamen und mitunter sehr heftig ausfielen. Und wirklich wollte Giordano jetzt wissen, ob meine Großmutter damals Kommunistin war. Meine Großmutter sei Jahrgang 1913 gewesen, sagte ich, als Achtjährige werde sie sich wohl kaum für Politik interessiert haben. Kommunisten würden auch Kinder für ihre verderbliche Sache einspannen, beharrte Giordano und stöhnte auf, für mich die Bestätigung, daß der Anfall vorüber war.

»Hören Sie mir genau zu«, sagte Giordano. »Vor mir liegt ein sonderbarer Hilferuf, er kam heute Nacht per Internet. In einem nordungarischen Nest namens Töröklak sitzt ein behinderter Mann in einem Heim. Er behauptet, in der Anstalt trügen sich fürchterliche Dinge zu. Lebte Ihre Großmutter nicht in dieser Gegend?«

Ihr Heimatdorf sei Visegrád an der Donau gewesen, antwortete ich. Das aber sei nur eine Autostunde von Töröklak entfernt.

»Sie werden dort hinfahren«, sagte Giordano. »Seien Sie vorsichtig, es kann sein, daß der Mann geisteskrank ist, es kann aber auch sein, daß er nur gezwungen ist, sich zu tarnen. Er nennt sich Roebling. Wie der Konstrukteur der Brooklyn Bridge. Und er droht, die Brooklyn Bridge zu zerstören, wenn wir niemanden in dieses Nest schicken. Recherchieren Sie die Story und schreiben Sie eine Reportage für die Oktobernummer. Weil es sich um einen Notfall handelt, gebe ich Ihnen zehntausend Zeichen.«

So viel Platz hatte Giordano mir noch nie offeriert. Sofort verlangte ich zwanzigtausend Zeichen. Ich solle aufhören, Zeilenhonorar zu schinden, es bleibe bei zehntausend, sagte Giordano. Ich erkundigte mich, ob die amerikanischen Behörden von der Sache informiert seien. Ich hatte keine Lust, mich in den nordungarischen Gebirgen herumzutreiben. An Ungarn interessieren mich nur die Binnenschiffahrt, die rollstuhlgerechte Tiefebene und die Fischsuppen.

»Lassen Sie mich mit den Stümpern von der CIA in Ruhe«, wehrte Giordano ab. »Wozu habe ich Korrespondenten?« Er gab mir zehn Sekunden Bedenkzeit und fragte nach drei Sekunden, wie ich mich entschieden hätte.

Selbstverständlich sagte ich zu. Giordano zahlt schlecht, aber er zahlt prompt, und was noch wichtiger ist: Durch ihn komme ich hin und wieder nach New York.

»Ich habe nichts anderes erwartet«, sagte Giordano. »Für die Spesen komme ich auf, aber nur im Rahmen des Ortsüblichen. Und seien Sie nicht ironisch, ich will keine Ironie, ich will Fakten. Und übermitteln Sie mir den Text diesmal per E-Mail. Sie haben doch mittlerweile einen Internet-Anschluß?«

»Selbstverständlich«, log ich. Ich besaß nicht einmal einen Küchenmixer. Ich habe meiner Freundin einmal vorgerechnet, daß ich für den Gegenwert eines Computers ein halbes Jahr lang zum Heurigen gehen kann. Bevor dieses Verhältnis sich nicht auf eine Woche reduziert, können Computer mir gestohlen bleiben.

»Fahren Sie sofort los, die Sache eilt«, sagte Giordano. Ich sei am Nachmittag zur Eröffnung einer Rampe geladen, erwiderte ich, und könne daher erst morgen reisen.

»Was für eine Rampe?« fragte Giordano.

»Eine Rampe für einen Badeteich. Ich habe die Planungen überwacht.«

»Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit mit solchem Unsinn«, sagte Giordano. »Ich bin seit dreißig Jahren nicht mehr geschwommen und lebe immer noch.«

Ich hörte ihn husten und fluchen. Der Husten wurde immer stärker. Giordano ist ein starker Raucher. Als er sich wieder gefangen hatte, sagte er: »Und erfinden Sie keine Märchen, wie in Ihrer Story über Lissabon!«

»Sir, jedes Wort meiner Reportage ist wahr!« Meine Beine begannen zu zucken, ich klemmte das Telefon zwischen Schulter und Kopf und versuchte, sie mit den Händen ruhigzustellen.

»Sie behaupten in Ihrem Artikel, daß es auf dem Tejo eine prosperierende Binnenschiffahrt gibt«, höhnte Giordano. »Ich war neulich in Lissabon, und ich habe kein einziges Binnenschiff gesehen.«

Das sei ausgeschlossen, widersprach ich. Zweimal täglich würde ein Motorgüterschiff Lissabon passieren und Hausmüll im Meer versenken.

»Das nennen Sie ein prosperierendes Business?«

»Sir, der Müll wird immer mehr, bald wird eine dritte Fahrt notwendig sein!«

»Halten Sie den Mund! Sie sollen nur berichten, was Sie gesehen, nicht, was Sie irgendwo gelesen haben. Noch etwas!«

»Sir!«

»Trinken Sie nicht so viel.« Er legte auf.

Ich versuchte meine Beine zu beruhigen, die sich in schweren Krämpfen selbständig gemacht hatten. Immer wenn ich mich aufrege, bekomme ich Spasmen in den Beinen. Die Ärzte machen das verletzte Rückenmark dafür verantwortlich. Die Jahre im Rollstuhl haben mich aber eines Besseren belehrt: Die Krämpfe sind eine normale Reaktion auf Gehässigkeiten der Umwelt, und es spielt dabei keine Rolle, ob ich trinke. Ich nahm den Reisepaß aus einer Lade des Vorzimmerkastens und versah die Campingtoilette im Kofferraum meines Wagens mit Chemikalien und Wasser. Meiner Haushälterin erklärte ich in einer Notiz, die Schlammspur in der Wohnung sei auf einen Notfall zurückzuführen. Anschließend suchte ich Wäsche für ein paar Tage zusammen und stopfte sie in die Reisetasche. Obenauf legte ich eine Manöverkarte von Österreich-Ungarn, ein Exemplar von Géza Gárdonyis »Sterne von Eger« und eine Ausgabe der »Budapester Rundschau«.

Dann rief ich den Dozenten an. Ich fragte ihn, ob er mir Gesellschaft leisten wolle, ich müsse in Ungarn eine Story recherchieren.

»Das trifft sich gut«, sagte der Dozent erfreut, »ich habe eben einen Text über migrantische Lebensentwürfe während des Baus des Hafens von Livorno unter den Medici abgeschlossen und bin für Luftveränderung dankbar.«

Er solle seinen Computer und eine Zahnbürste einpacken, sagte ich, in einer halben Stunde würde ich ihn mit meinem Wagen abholen. Dann fragte ich ihn noch einmal, ob er wirklich mitkommen wolle, es könne anstrengend werden, und schließlich räumte ich ihm zehn Sekunden Bedenkzeit ein. Nach drei Sekunden fragte ich, wie er sich entschieden habe.

Eine Stunde später hielt ich vor der Villa des Dozenten in einer ruhigen Straße Hietzings. Die Villa gehörte seiner Mutter, und der Dozent bewohnte das weitläufige Erdgeschoß. Im Frühjahr hatte er den Mut aufgebracht, die beiden Stufen zum Haupteingang durch eine improvisierte Rampe zu überbrücken. Die Rampe hatte ganze drei Tage bestanden. Während der Dozent an einer soziologischen Tagung in Rostock teilnahm, ließ seine Mutter, die im Ehrenkomitee des Roten Kreuzes Sitz und Stimme hat, die Rampe schleifen. Ihrer Meinung nach verschandele sie den architektonischen Gesamteindruck des Jugendstilbaus.

Kurz nach der Stadtgrenze gab der Dozent sich einer alten Marotte hin, er begann zu klagen: Am Morgen habe er einen Brief vom Dekan der Wiener Universität erhalten, es werde auch heuer keinen Lehrauftrag für ihn geben. Ich wußte um seine wunde Stelle, den Traum von der akademischen Karriere und der ersehnten Professur, und ich erkundigte mich, wie er auf diese Nachricht reagiert habe. Er sei so deprimiert gewesen wie noch nie, sagte er, und er habe darüber nachgedacht, ob es sich lohne, darüber nachzudenken, angesichts fortgesetzter Demütigungen durch den akademischen Betrieb einen Suizid nicht auszuschließen. Danach sei er, wie immer in Krisenzeiten, in die Bibliothek gegangen und habe sich vor sein Therapie-Regal gestellt, jenes Regal mit Büchern von berühmten Sozialwissenschaftlern, die es nie zu einer ordentlichen Professur gebracht hatten. Bislang habe ihm der Anblick dieser Bibliothek der Verstoßenen über die schwersten Krisen hinweggeholfen, immer wieder habe er daraus die Kraft geschöpft weiterzumachen, so lange, bis sein Werk sich zu den Büchern der berühmten Kollegen gesellen würde. Dieses Mal aber sei ihm kein Trost zuteil geworden, ja er sei nahe daran gewesen, für immer mit der Wissenschaft zu brechen und den Fernsehapparat, den seine Mamá ihm zu seinem vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte, einzuschalten. Und in diesem Moment, am Höhepunkt der Krise, hätte ich ihn angerufen, und nun, keine zwei Stunden später, fahre er als mein persönlicher Assistent nach Ungarn. »Was für eine glückliche Fügung«, sagte er und klappte sein Notebook auf. Er wußte nicht, daß ich ihn nur des Computers wegen nach Ungarn mitnahm; mit Hilfe des Internet könne er, wenn es sein müßte, sogar in der Wüste eine Botschaft absetzen, hatte er des öfteren behauptet.

Ich werde einem Schwerbehinderten zur Hand gehen, und ich werde solcherart Nachrichten von einem Universum sammeln, dessen Geheimnisse nur wenigen zugänglich sind. Die Reise soll zum Wendepunkt meines wissenschaftlichen Lebens werden. Meine Feldstudie wird an intellektueller Schärfe und bestechender Authentizität ihresgleichen suchen. Den Titel sehe ich schon vor mir: »Das Reiseverhalten von gesellschaftlichen Randgruppen unter besonderer Berücksichtigung der pannonischen Tiefebene. Ein Traktat über menschliche Möglichkeiten in unmöglichen Verhältnissen.« Ich helfe Groll, den Alltag zu bewältigen. Und er hilft mir, in der Wissenschaft zu reüssieren. Wir sind ein Team.

Wir fuhren durch endlose Gemüsefelder, die nur durch Windschutzgürtel unterbrochen wurden. Über den Feldern hingen Nebelschwaden. Landarbeiter kehrten Krautblätter, die von den Erntemaschinen auf die Straße gefegt worden waren, zur Seite. Ich fuhr so schnell ich konnte, in den Kurven schlingerte der Wagen auf die andere Straßenseite. Der Dozent hatte eine Hand am Sicherheitsgurt, die andere umklammerte den Griff in der Tür. Ich wollte ihm unbedingt den Teich zeigen, den Teich mit meiner Rampe, von der ich ihm den ganzen Winter hindurch erzählt hatte. Als wir den Freizeitpark erreichten, war die Feier schon im Gange. Einige Dutzend Dorfbewohner standen oberhalb der Liegewiese um ein Rednerpult und hörten die Ansprache des Pfarrers. »Pardon«, sagte der Dozent, »dürfen wir«, und schob mich an den Festgästen vorbei in die erste Reihe.

Der Pfarrer, ein Pole, sprach gerade den Segen. Die Hände über dem Bauch gefaltet, stand der Bürgermeister neben ihm und hielt den Kopf gesenkt. Einige Festgäste schlugen ein Kreuz, andere knieten nieder. Der Dozent hockte sich neben den Rollstuhl. Er sei Atheist, flüsterte er mir zu, und wolle niemanden verletzen. Er solle hocken bleiben, flüsterte ich zurück, so würde er nicht auffallen.

Dann trat der Bürgermeister ans Pult. Er sprach davon, wie schwer es gewesen sei, den Gemeinderat davon zu überzeugen, daß in der Schottergrube ein Paradies schlummere. Und er zählte auf, woraus das Paradies sich zusammensetzte: Neuntausend Kubikmeter Grundwasser, eine Liegewiese, ein Buffet und – er machte eine Kunstpause – eine Rampe für die Invaliden. Somit verfüge die Gemeinde über den ersten invalidengerechten Badeteich in Mitteleuropa. Die Gemeindesekretärin applaudierte. Als auch der Dozent die Hände hob, hielt ich ihn zurück. Monatelang hatte ich versucht, dem Bürgermeister beizubringen, daß ich nicht invalid, sondern behindert bin. Und monatelang hatte der mich mit großen Augen angesehen und Besserung gelobt.

Er rechne fest damit, daß die Rampe den Namen der Gemeinde über die Landesgrenzen hinaus bekannt machen werde, fuhr der Bürgermeister fort und stützte sich auf das Pult. Europa könne sich an der Rampe ein Beispiel nehmen.

»Haben Sie das dem Mann eingeredet?« fragte der Dozent und schaute mich argwöhnisch an. Ich nickte.

Der Bürgermeister beklagte sich jetzt darüber, daß die Rampe gegen den Widerstand der Opposition errichtet werden mußte, aber er sei eben ein Mann von Prinzipien, und das wichtigste von diesen sei der Mut zu unpopulären Maßnahmen. Er schaute Bestätigung heischend zum Pfarrer, der aber war damit beschäftigt, die vom Wind gebauschte Soutane niederzuhalten. »Kein Mensch wird von der Rampe Notiz nehmen«, flüsterte der Dozent. Ich nickte wieder.

Der Bürgermeister erklärte den Badeteich für eröffnet. Die Feuerwehrkapelle intonierte einen Marsch. Der Bürgermeister schüttelte dem Pfarrer die Hand, Applaus setzte ein.

Der Dozent erhob sich, denn der Bürgermeister war auf uns aufmerksam geworden und schritt, gefolgt vom Pfarrer und der Gemeindesekretärin, auf uns zu.

»Sie kommen spät«, rief er.

»Der Verkehr«, sagte ich bedauernd und stellte den Dozenten vor: »Ein Freund aus Wien, er ist Sozialwissenschaftler, und er ist der Rampe wegen gekommen.« »Das freut uns«, sagte der Bürgermeister.

Der Dozent gratulierte zum Teich und vor allem zur Rampe. Es zeuge von Aufgeschlossenheit, daß die Gemeinde an die Bedürfnisse behinderter Menschen denke. Der Dank gebühre nicht ihm, sondern mir, wehrte der Bürgermeister ab. Ohne mich wäre die Böschung für Rollstuhlfahrer unbezwingbar.

Es handle sich nicht um eine Böschung, sondern um eine Berme, korrigierte ich ihn, so laute in der Landschaftsplanung der korrekte Ausdruck für Geländestufen. Er ziehe den Hut vor dem Experten, sagte der Bürgermeister und lachte, als wäre das ein Witz. Der Pfarrer beugte sich zu mir herunter und gratulierte mir ebenfalls.

»Wozu?« fragte ich.

»Zur Berme«, sagte der Pfarrer, »ich höre dieses Wort zum ersten Mal.«

Ich hätte die Rampe verdient, sagte der Bürgermeister und klopfte mir auf die Schulter, nickte dem Dozenten zu und eilte, den Pfarrer an der Hand, zu den anderen Festgästen. Die Sekretärin des Bürgermeisters erklärte mir, ich würde demnächst ein Schriftstück erhalten, welches mir unbeschadet der Tatsache, daß ich nicht in der Gemeinde wohnhaft sei, das Baderecht verleihe. Mittels des beiliegenden Erlagscheins solle ich den Jahresbetrag einzahlen, und mit dem Beleg könne ich dann im Gemeindeamt einen Invalidenausweis beantragen, der mir gegen eine geringe Schutzgebühr und gegen Vorlage eines Farbfotos, das nicht älter als zwei Monate sein dürfe, ganz unbürokratisch ausgestellt würde.

Aber es sei doch ausgemacht gewesen, daß ich wie die Mitglieder des Gemeinderates gratis schwimmen dürfe, sagte ich. Den halben Winter hatte ich auf der Baustelle verbracht. Wäre es nach dem Landschaftsarchitekten gegangen, hätte die Rampe zehn Meter oberhalb der Wasseroberfläche geendet, und hätten die Bauarbeiter sich durchgesetzt, wäre die Querneigung der Rampe so groß gewesen, daß ein Rollstuhlfahrer schon nach wenigen Metern seitlich in den Teich gekippt wäre. Vom ersten Tag an hatte ich den Bau der Rampe überwacht, täglich drehte ich meine Inspektionsrunden, und als ich sah, daß auch dies nichts nutzte, blieb mir nur übrig, mich mit den Bauarbeitern anzufreunden, die mir zuliebe die Rampe so ausführten, wie es für ein unfallfreies Befahren erforderlich ist. Dieselbe Taktik hatte ich bei der Errichtung des Behindertenparkplatzes und des Rollstuhlklos anwenden müssen. Der Behindertenparkplatz wäre sonst in einer unübersichtlichen Kurve eingerichtet worden, und vor dem Rollstuhlklo hatte der begnadete Architekt zwei Stufen vorgesehen.

»Der Herr Bürgermeister konnte Ihre Gebührenbefreiung im Gemeinderat nicht durchsetzen«, sagte die Sekretärin. Sie beugte sich an mein Ohr und flüsterte: »Im Vertrauen gesagt, der Herr Bürgermeister hatte große Bedenken wegen der Rampe. Er hielt sie für ein Sicherheitsrisiko.«

»Mich?«

»Nicht Sie, die Rampe. Er hat Angst, daß jemand auf der Rampe ausrutscht und in den Teich fällt.«

Ich entriegelte die Bremsen und brachte den Rollstuhl mit zwei schnellen Armstößen auf Touren. »Kommen Sie, wir haben hier nichts mehr verloren«, rief ich über die Schulter dem Dozenten zu. Ich schlug den asphaltierten Weg zum Parkplatz ein und wunderte mich, warum der Dozent nicht folgte.

Er würde gern die Rampe sehen, rief er. Ob ich ihn führen könne. Ich würde seiner Bitte gern entsprechen, entgegnete ich und blieb stehen, aber Josef weigere sich, auf den verschlammten Wegen auch nur einen Meter zurückzulegen. Wenn mir eine Sache unangenehm sei, würde ich mich immer hinter dem Rollstuhl verschanzen, murrte der Dozent.

»Tut mir leid«, sagte ich, »aber Josef hat eben seinen eigenen Willen.«

»Ein Hilfsmittel zu personalisieren ist genauso verwerflich wie die Verdinglichung von Menschen«, meinte der Dozent.

Ich spielte mit den Bremshebeln. »Josef ist ein Mensch wie Sie und ich, und er ist sensibel. Seine Lager könnten Schaden nehmen.«

Er würde sich gern erkenntlich zeigen, sagte der Dozent. Ein Mittagessen beim »Alten Mayer« in Raasdorf sei ihm die Führung schon wert. Da müsse ich ablehnen, sagte ich, der »Alte Mayer« weise seit dem Umbau fünf Stufen ins Lokal und zehn ins Klo auf. Der Fraß rechtfertige die Stufen aber.

Am Beginn der Rampe bat ich den Dozenten, einen Schritt zurückzutreten. Dann beschleunigte ich und fuhr die holprige Bahn zum Wasser hinunter. Im letzten Moment bremste ich den Rollstuhl auf einer kleinen Plattform ab.

Der Dozent kam die Rampe heruntergerannt. »Ich dachte schon, Sie fallen in den Teich!«

Ich zog das rechte Bein, das von den Fußstützen abgerutscht war, mit den Händen zurück und sagte: »Talwärts fahre ich immer am Limit.«

»Und wie kommen Sie vom Rollstuhl ins Wasser?« Der Dozent rang nach Luft und zog ein Notizbuch aus seinem Jackett.

»Ich lasse mich auf ein Kissen fallen und rutsche damit in den Teich.«

»Wie transportieren Sie das Kissen?«

»In Josefs Netz, das Kissen ist aufblasbar.« Ich wendete und fragte, ob er mir hinaufhelfen würde.

»Selbstverständlich«, sagte der Dozent und steckte den Notizblock weg. Er wolle nur vorher einen Stein aus seinem Schuh schütteln. Er setzte sich auf den Schotter. Während er den linken Schuh auszog, wollte er von mir wissen, warum ich immerzu von meiner Rampe spräche. Weil die Rampe für mich mehr sei als ein bequemer Weg von A nach B, erklärte ich. Seit die Rampe existiere, nehme sie einen fixen Platz in meinen Träumen ein. Er würde gerne wissen, was ich da träume, er brauche das für seine Aufzeichnungen, erwiderte der Dozent.

»In meinen Träumen sorge ich mich um den Sozialstaat«, sagte ich. »Der soll an mir nicht zugrunde gehen. Meine Rampe garantiert ein Höchstmaß an Selbstbestimmung: Der Teich ist so tief, daß ich, sofern ich mich vorher an Josef fessle, mit Sicherheit ertrinke.« »Sie sind verrückt«, sagte der Dozent, zog den Schuh an und schob mit dem Fuß ein paar Kiesel, die auf die Plattform nachgerutscht waren, zur Seite. Ich setzte mich im Rollstuhl zurecht und verschränkte die Arme; für den Dozenten das Signal, mich zu schieben.

Auf dem Parkplatz angelangt, verstaute ich Josef im Wagen. Währenddessen machte der Dozent sich an einem Motorrad zu schaffen.

»Gefällt Ihnen die Harley?«

»Sie wissen doch, daß ich ein leidenschaftlicher Feind von Motorrädern bin«, sagte er. »Ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß die Menschheit diese Fetische eines Tages überwinden wird.«

»Ihr Traum wird zerplatzen wie der Kopf eines Motorradfahrers an einem Alleebaum«, entgegnete ich und startete den Wagen. Der Dozent beeilte sich einzusteigen. Mit seiner Motorradphobie könne er vielleicht unter Intellektuellen Eindruck schinden, aber nicht bei mir, fuhr ich fort, denn ich sähe in jedem Motorradfahrer einen potentiellen Verbündeten im Kampf für eine rollstuhlgerechte Welt.

»Ihre Vorliebe für diese Phallussymbole ist eine Obsession, die nur ein Psychotherapeut auflösen kann«, erklärte der Dozent und klappte seinen Laptop auf.

»Ein plumper Fehlschluß, dessen Ursache darin wurzelt, daß Sie sich weigern, die Geschichte meiner Rampe in einer Studie zu publizieren«, erwiderte ich. »Es ist mir unverständlich, wozu Sie ständig Notizen machen, wenn Sie diese dann nicht für Ihre Arbeit verwenden.«

»Ich habe Ihnen schon mehrmals auseinandergesetzt, daß ich diesen Vorschlag für blasphemisch halte«, sagte der Dozent mit erzwungener Ruhe. »Sie können mir noch hundertmal die Geschichte Ihrer Rampe als Habilitationsthema antragen, und ich werde das Angebot hundertmal ablehnen. In meiner Verwandtschaft wimmelt es vor Nazis, von einem Verwandten weiß ich, daß er an medizinischen Experimenten beteiligt war. Meine Großmama machte ihm deswegen immer wieder Vorwürfe, aber nicht weil er mitgetan hatte, sondern weil er sich nach dem Krieg dafür schämte. Und da wollen Sie von mir, daß ich eine Arbeit über eine Rampe schreibe?«

»Warum nicht? Ist es nicht egal, aus welchen Motiven das Richtige geschieht?«

»Es ist aber nicht das Richtige«, rief der Dozent und kurbelte das Fenster herunter. »Meine Notizen handeln von Ihnen, nicht von der Rampe.«

2. Kapitel

Die Campingtoilette und der Küstenschutz der DDR. Der »Traurige Sonntag« und das Comeback des Reichsverwesers

Kurze Zeit später waren wir auf der Autobahn. Auf einer langgezogenen Steigung überholte uns ein alter rumänischer Sattelschlepper. »Geht Ihr Wagen nicht schneller?« fragte der Dozent. »Nein«, sagte ich. »Bei einem Kleinwagen frißt das automatische Getriebe bis zu fünfzig Prozent der Leistung, und bei meinem Renault 5 sind es, glaube ich, neunzig Prozent.«

»Dagegen muß man doch etwas unternehmen können«, entgegnete der Dozent.

»Nicht bei einem Renault«, erwiderte ich.

Der Sattelschlepper, der schwere landwirtschaftliche Zugmaschinen transportierte, schob sich langsam an uns vorbei, aus dem Auspuff drang eine Rußfahne. Der Dozent hustete lange, widmete sich dann aber wieder seinem Computer. Als er nach einigen Kilometern aufschaute, wurden wir gerade von einem alten Skoda überholt. Der Dozent schaute mich mit gespannter Erwartung an. »Was halten Sie von einem noblen Grau?« fragte er.

»Sie beabsichtigen in Ungarn eine Hose zu kaufen?«

»Wie kommen Sie denn darauf? Ich denke nicht an eine Hose, sondern an den Schutzumschlag meines Buches.«

»Sie sind sehr zuversichtlich«, sagte ich. »So kenne ich Sie gar nicht. Es steht Ihnen aber gut.«

Er lächelte zufrieden und setzte die Arbeit fort. Ich konzentrierte mich auf den dichter werdenden Verkehr. Kurz vor der Grenze wurde der Dozent durstig. Er griff in die Mineralwasserkiste auf dem Rücksitz, zog eine grüne Plastikflasche hervor und öffnete den Verschluß. Ich riet ihm dringend davon ab, aus der Flasche zu trinken.

»Was ist das? Eine jener Limonaden, nach deren Genuß man angeblich fliegen kann?«

»Weder noch«, erwiderte ich. »Eine chemische Reinigungsflüssigkeit für die Campingtoilette.«

»Ich verstehe«, sagte der Dozent. »Sie sind klug. Statt Zeit und Energie mit der Suche nach Behindertentoiletten zu vergeuden, führen Sie die Toilette mit sich.« Er stellte die Flasche zurück und arbeitete weiter. Der Dozent irrte. Ich handle, was meine Lage angeht, durchaus nicht klug, sondern nachlässig und dumm. Ein Wunder, daß ich nicht schon in einem Pflegeheim gelandet bin. Erst meine Arbeit als Korrespondent für Giordano brachte mich wieder auf die Beine. Joe Giordano hat mich gerettet, als er mir den Auftrag erteilte, eine Reportage über Wien zu schreiben. Der Text über die Krise der Donauschiffahrt während des bosnischen Krieges wurde als Metapher für das Wiener Kulturleben verstanden, und seither bin ich regelmäßiger Mitarbeiter des »Manhattan Wheeling Courier«.

Die Campingtoilette. Das Zusammenfallen von Kreislaufwirtschaft und kreatürlicher Beschränkung, nachhaltiger Ressourcenallokation und ganzheitlicher Autonomie. Mit einem Wort: Behinderte Menschen sorgen für eine artgerechte Auslastung der gesellschaftlichen Grundfonds. Aber Groll braucht jemanden, der die Toilette für ihn aus dem Wagen hebt! Das Zusammenspiel von Dienstleistung und Ökologie. Fazit: Auch im Zustand fortgeschrittener Autonomie ist er auf meine Hilfe angewiesen!

Hinter der Grenze verlief die Straße für eine kurze Zeit in Sichtweite der Rábca, eines Wiesenflusses, der sich in wirren Mäandern durch die kleine Tiefebene schlängelt. Vor einer weißgetünchten Steinbrücke hielt ich an und beobachtete Kormorane, die in Gänseformation flogen. Als weitere Vögel dazu stießen, fächerte die Gruppe sich zu einem Dreieck auf.

Ich solle ihm von der Campingtoilette erzählen, bat der Dozent. Zuvor hätte er aber gern gewußt, wie ich vor deren Indienststellung zurechtgekommen sei. Das Leben sei zu kurz, die Tragödien aufzulisten, antwortete ich. Wenn es aber sein müsse, könne ich eine Geschichte zum besten geben. Er bitte höflich darum, sagte der Dozent.

»Die Geschichte spielt an der Küste der Ostsee, in der DDR der frühen achtziger Jahre, genauer gesagt, im Naturschutzgebiet des Darß. Es ergab sich, daß ich den Wunsch verspürte, am Meer zu urinieren. Also fuhr ich mit Josef so nahe wie möglich an die Klippen heran, was infolge des heftigen Sturms nicht einfach war. Als ich mich hochstemmte, um die Hose abzustreifen, erfaßte mich eine Bö und schleuderte mich in die Tiefe.«

»Waren Sie verletzt?« Der Dozent schrieb eifrig mit. »Nein, ich hatte Glück und landete auf einer Düne. Aber ich war von der Welt und von Josef abgeschnitten. Stundenlang rief ich um Hilfe. Es war sinnlos, die Brandung übertönte mein Schreien, und an ein Hochklettern war nicht zu denken. Ich hatte schon alle Hoffnung aufgegeben, da fiel einem Naturwart der einsame Rollstuhl auf. Der Mann leuchtete mit einer Lampe in die Tiefe, ich schrie zu ihm hinauf, und kurze Zeit später stand er vor mir. Er band mich an seinem Rücken fest und schleppte mich hoch. Er war der Meinung, ich hätte einen Selbstmordversuch unternommen, und verfrachtete mich deshalb mit seinem Wartburg in eine Poliklinik nach Stralsund. Dort war man rührend um mich bemüht. Ich wollte meine Retter aber nicht mit der Wahrheit belasten, und so fand ich Eingang in die Annalen des sozialistischen Küstenschutzes: ein Rollstuhlfahrer aus dem Westen, der angesichts des menschenverachtenden Kapitalismus so verzweifelt war, daß er nur im Selbstmord einen Ausweg zu erkennen glaubte. Wochen später, ich war längst wieder zu Hause, erhielt ich einen Ausschnitt aus der ›Stralsunder Zeitung‹ zugeschickt, das Foto zeigte das Kollektiv der Poliklinik bei einer Ordensverleihung, und im Text wurde die stete Wachbereitschaft des Küstenschutzes hervorgehoben. Mein Retter war auf dem Bild nicht zu sehen.«

Der Dozent hatte eben seine Notizen beendet, als am Ende eines langgestreckten Straßendorfes die ersten Prostituierten zu sehen waren; Roma-Mädchen, sie waren fast nackt, und keines schien volljährig zu sein. »Eine Schande«, rief der Dozent und drehte sich um. Im Rückspiegel sah ich einen Kastenwagen mit deutschem Kennzeichen vor den Mädchen anhalten, zwei großgewachsene junge Männer stiegen aus. »Schweine«, empörte sich der Dozent. Ich schwieg. Voriges Jahr hatte eines der Mädchen für mich auf das Honorar verzichtet, und zwar aus Mitleid. Ich schäme mich heute noch dafür.

Nach Györ verließen wir die Transitroute. Die Straße folgte nun der Donau und führte durch Robinienwälder und abgeerntete Maisfelder. Immer wieder schaute ich zum Fluß, konnte aber keine Schiffe erkennen. Ich öffnete das Fenster und genoß den Fahrtwind. Auf einer Hinweistafel stand: KOMÁROM 30 Kilometer.

»Wenn ich mich nicht irre, stammt Franz Lehár aus Komárom«, sagte der Dozent. »Meine Mamá spielt seine Operetten heute noch auf dem Flügel.«

»Ich weiß, daß Sie eine traurige Kindheit hatten, das gibt Ihnen aber noch lange nicht das Recht, Komárom mit Lehár, statt mit dem Kampf gegen die Habsburger zu verknüpfen«, erwiderte ich. »Die Stadt hat sich ein volles Jahr, bis zum Sommer 1849, gegen die Übermacht gehalten.«

»Sie tun ja gerade so, als hätte die Stadt das für Sie getan«, warf der Dozent ein.

»Komárom bedeutet mir viel«, sagte ich und hob mit der Hand meinen rechten Fuß auf das Gaspedal. Anschließend justierte ich das Knie, das nach außen wegzukippen drohte, und regelte auf diese Weise die Geschwindigkeit.

»In jungen Jahren«, fuhr ich fort, »unternahm ich mit meiner Geliebten und ihrer besten Freundin, die eine starke Aversion gegen den ungarischen Sozialismus hegte, eine Reise durch das kisalföld, die kleine Tiefebene. Um die Freundin zu ärgern, blieb ich vor jeder Fabrik stehen und las aus einem von der Botschaft der Volksrepublik Ungarn herausgegebenen Industrieführer die Kenndaten der einzelnen Fabriken vor: Produktpalette, Exportstruktur, sozialistische Auszeichnungen. Auf diese Weise drangen wir in die militärische Sperrzone ein, die in diesem Abschnitt nur mangelhaft gesichert war. Sie müssen wissen, daß die Sowjetarmee die ehemaligen habsburgischen Kasernen übernommen und im Lauf der Jahre zu einem bedeutenden Truppenstützpunkt ausgebaut hatte. Und am Strom lagen die Werften der sowjetischen Donauflotille, jener Flotille, die sich im Mai 1945 während der Schlacht um Wien ausgezeichnet hatte. Ich stieg also aus dem Auto und fotografierte die Werft. Wenig später fuhr eine Militärstreife vor und verlangte die Herausgabe des Films. Bereitwillig kam ich der Aufforderung nach. Anschließend wurden wir zu einem Verhör in die Kaserne geladen. Die Freundin zitterte am ganzen Leib, ich aber war stolz und bewegt, konnte ich ihr doch den bewaffneten Arm der Volksmacht in Aktion vorführen. Die Militärpolizisten begriffen schnell, daß es sich bei uns um harmlose Touristen handelte, und nachdem der Spionageverdacht entkräftet war, ging das Verhör in ein kurzweiliges Gespräch über. Und am Ende gab es frische Astern für die Mädchen und einen Wimpel des Armeesportklubs für mich.

Wenige Monate später starb die Freundin, die sich einer Straßentheatertruppe angeschlossen hatte, in Rom an einer Überdosis Rauschgift. Die Geschichte ist so traurig wie Ihre von Operetten zerstörte Kindheit«, schloß ich, »und in einem traurigen Land wie Ungarn hasse ich nichts so sehr wie traurige Geschichten.«

Die Finger des Dozenten glitten über die Tasten des Notebooks.

»Wie kommen Sie darauf, daß Ungarn ein trauriges Land ist?« fragte er, ohne aufzusehen. »Ich dachte, die Ungarn seien sinnenfroh und leichtblütig?«

»Das kommt davon, wenn man mit Lehár aufwächst«, erwiderte ich. »Wissen Sie nicht, daß die inoffizielle ungarische Nationalhymne, der ›Traurige Sonntag‹, vor dem Krieg verboten war, weil ihre Radioausstrahlung Massenselbstmorde hervorrief?«

Daran sei wohl die wirtschaftliche Situation schuld gewesen, meinte der Dozent, unter Hórthy habe Ungarn ja als das Land der drei Millionen Bettler gegolten.

»Das also lernt man im Akademischen Gymnasium«, sagte ich, »aber sicherlich haben Sie dort nicht gelernt, daß die drei Millionen nicht um Brot, sondern um die Aufhebung des Verbots bettelten, weil sie sich ohne den ›Traurigen Sonntag‹ um ihre letzte Hoffnung, den Selbstmord, betrogen sahen.«

»Somit war es kein Zufall, daß der Diktator sich mit dem Ehrennamen ›Reichsverweser‹ schmückte«, sagte der Dozent. »Wußten Sie, daß Hórthy vor 1918 Admiral der k.u.k. Marine war?«

Ich nickte. »Er hat das Handwerk der Verwesung von der Pike auf gelernt.«

Es sei eine Schande, daß Hórthy in Ungarn jetzt wieder Rosen gestreut würden, fuhr der Dozent fort, ja, man verkläre ihn sogar zum Beschützer der ungarischen Juden. Dabei habe es unter Hórthy die ersten Rassengesetze in Europa gegeben, noch in den zwanziger Jahren, und in der Nazizeit habe sich Hórthy nur so lange vor die Juden gestellt, bis genug Viehwaggons für die Fahrt nach Auschwitz vorhanden waren.

Ich erkundigte mich, ob der Dozent darüber geforscht habe. Er wisse deshalb Bescheid, sagte er, weil der Bruder seines Vaters als Verbindungsoffizier im Stabe Eichmanns tätig gewesen sei; die Verschleppung der ungarischen Juden habe seinem Onkel eine hohe Auszeichnung eingebracht. Ich fragte nach der weiteren Karriere jenes Mannes, und der Dozent berichtete, daß sein Onkel nach dem Krieg mit Hilfe des Vatikans nach Argentinien geflüchtet sei und dort in den Anden ein Schisportzentrum aufgebaut habe, man lese hin und wieder von diesem Ort, wenn die österreichische Schi-Nationalmannschaft dort ihr Sommertraining abhalte.

»Der Mann war ohne Zweifel ein Organisationstalent«, gab ich zu.

»Er ist es noch«, bestätigte der Dozent. »Die Bergluft hat ihn konserviert. Er fährt heute noch Schi, als Neunzigjähriger, und nie vergißt er, zum 20. April eine Ansichtskarte zu schicken.« Er schlüpfte aus seinem Jackett. »Warum ist es hier so heiß? Haben Sie die Heizung eingeschaltet?«

»In einem Renault 5 mit Automatikgetriebe wird es auch ohne zu heizen warm«, sagte ich, »denn der Motor stammt vom Renault 9 und ist für den Motorraum zu groß. Würde die Elektrik bei Kälte nicht regelmäßig versagen, wäre das Auto ideal für den Winter.«

Nach Komárom bogen wir von der Bundesstraße ab und nahmen eine am Strom entlangführende Bezirksstraße, die über sanfte Hügel und durch verwahrloste Eichenwälder führte. Hin und wieder begegneten wir einem Radfahrer oder einem langsam fahrenden Lastwagen, wobei die Fahrzeuge sowjetischer Produktion schneller fuhren als die IFA-Lkw aus ostdeutscher Erzeugung, dafür aber stärker rußten. Wenn die ostdeutschen Laster nur vom Fahrer besetzt waren, erkannte man sie schon von weitem an ihrer Schieflage. Ich wies auf den Symbolgehalt dieses Vergleichs hin, aber der Dozent war längst wieder mit seinem Computer beschäftigt.

Nach einigen Minuten fragte er mich, ob ich den »Traurigen Sonntag« schon einmal gehört hätte. Ich rückte den Fuß auf dem Gaspedal zurecht und reduzierte damit die Geschwindigkeit. Dreimal, sagte ich. Die Premiere habe 1982 auf einem rumänischen Kabinenschiff, der »Oltenita«, stattgefunden.

»Erzählen Sie«, bat der Dozent.

Ich lehnte mich zurück und hielt mit der Hand das rechte Knie.

»Es war auf der Talfahrt, kurz nach Smederevo. Ich hatte gerade mit Slivowitz das Brennen nach einer Fischsuppe gelöscht, und bat, vom Alkohol keck geworden, die Musikkapelle um den ›Traurigen Sonntag‹. Ich erinnerte mich daran, daß meine Großmutter zwar oft von diesem Lied gesprochen hatte, aber nie war sie meiner Bitte nachgekommen, die Melodie zu summen. Anfangs zierten sich die Musiker, dann spielten sie eine fröhliche Polka. Ich beharrte auf meinem Wunsch, darauf intonierten sie ein katholisches Messlied. Ich wurde ungeduldig und legte eine Zehndollarnote auf den Tisch. Als der Primas den Schein sah, wurde er sehr traurig. Er beriet sich kurz mit dem Barkeeper, der schüttelte entsetzt den Kopf. Daraufhin sprach der Primas mit den Musikern, streifte das Geld ein und spielte das Lied.«

»Singen Sie mir die Melodie vor«, forderte der Dozent. »Ich kann mich nicht erinnern«, sagte ich schnell. »Nach den ersten Takten wurde ich ohnmächtig, die Fischsuppe und der Schnaps waren zuviel gewesen. Ich kam erst am nächsten Morgen zu mir, als ich aufgeregte Stimmen vor dem Kabinenfenster hörte. Wir befanden uns in den Schleusen des Kraftwerks ›Eisernes Tor‹. Ich zog mich zum Bullauge hoch und sah, wie Matrosen mit langen Stangen den leblosen Körper des Barkeepers an der Kaimauer fixierten.«

Der Dozent sah mich erschrocken an. Ich schwieg.

Kurz vor Gönyü überholten wir einen Mähdrescher der Marke Fortschritt E 512. Ich überlegte, ob ich den Dozenten darauf hinweisen sollte, daß das Gerät einst der Stolz der DDR-Agrarindustrie gewesen war, verwarf den Gedanken aber, weil ich fürchtete, daß er den Namen des Mähdreschers ins Lächerliche ziehen würde.

»Und die anderen beiden Male«, fragte der Dozent. »Sie sagten doch, Sie hätten den ›Traurigen Sonntag‹ dreimal gehört?«

Ich ignorierte die Frage, und der Dozent hatte nicht den Mut, sie zu wiederholen.

Nach Gönyü bog ich in eine Wiese ein, die auf einer Geländestufe über der Donau lag. Hinter einem Streifen Auwald floß der Strom, er war an dieser Stelle ungewöhnlich schmal. Am slowakischen Ufer lugten die roten Ziegeldächer eines Dorfes hinter dem Hochwasserdamm hervor; ein silbrig glänzender Wasserturm überragte die Häuser, und unter dem Kessel hingen zwei trompetenförmige Lautsprecher.

Auf der Wiese befand sich eine stillgelegte Pumpstation. Nicht weit davon stand eine Hütte, deren Schilfwände mit Lehm abgedichtet waren, und vor der Hütte lag ein zottiger schwarzer Hirtenhund, ein Komondor.

»Für die Schiffahrt zählt Gönyü zu den gefürchtetsten Stellen«, sagte ich. »Die Donau fließt hier über eine Felsstufe und verlangsamt ihre Fließgeschwindigkeit um ein Drittel. Schubverbände mit acht oder gar zehn Schubleichtern, wie sie unterhalb Budapests zum Stromalltag zählen, sind hier unbekannt.« Ich zog Josef hinter dem Fahrersitz hervor, klappte die Fußstützen hinunter, legte das Sitzkissen auf, stützte mich auf die Seitenbleche und schwang mich hinüber.

»Eines Tages wird das Blech reißen, dann können Sie Ihre Hände abschreiben, und was das für jemand bedeutet, dessen Hände die Füße ersetzen müssen, können Sie sich ja ausmalen«, sagte der Dozent. Ich verbat mir die Belehrung, worauf der Dozent sich beleidigt trollte und bald hinter der donauseitigen Berme verschwunden war.

Ich umrundete eine glosende Feuerstelle und fuhr zur Hütte. Der Hund warf mir einen traurigen Blick zu und steckte dann den Kopf zwischen die Pfoten, als schäme er sich. Ich kehrte zum Wagen zurück und baute die Campingtoilette auf. Von Gelsen bedrängt kam ich meinem Bedürfnis nach und verstaute die Toilette danach wieder im Kofferraum. Bald darauf sah ich den Dozenten über die Wiese näherkommen, seine Kleider waren voll Sand und Erde, er mußte die Berme zum Fluß hinuntergerutscht sein. Er fuchtelte wild mit den Armen, als könne er so die Stechmücken vertreiben, und näherte sich der Hütte. Als er den Hund sah, blieb er stehen.

»Er beißt nicht«, rief ich.