12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Wörterseh Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Katharina Heyer hatte sich als Designerin von modischen Accessoires einen Namen gemacht und ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, für das sie die ganze Welt bereiste; sie hatte mit ihrem geschiedenen Mann nach wie vor eine gute Beziehung, zwei wunderbare, erwachsene Söhne und ein Haus am Stadtrand von Zürich. Katharina Heyer hatte all das, was man sich gemeinhin so ersehnt. Und doch war da der eine starke Wunsch: den, aus dem "Hamsterrad", in dem sie steckte, auszubrechen. Gerade 55 Jahre alt geworden, hatte sie genug davon, herumjetten zu müssen, genug von geschäftlichem Druck und genug von der Erwartungshaltung ihrer Kunden. Aus diesem Gefühl der Enge heraus entschied sie sich 1997, Silvester nicht in der Schweiz, sondern bei Freunden in Südspanien zu verbringen. Eine folgenschwere Reise, denn die paar Tage in Tarifa reichten, um sie etwas finden zu lassen, das ihrem Leben eine völlig neue Richtung geben sollte und für das sie von Stund an all ihre Energie, sämtliche Ressourcen und ihre ganze Kraft einsetzen wollte: den Schutz von Walen und Delfinen in der Straße von Gibraltar. Für dieses Vorhaben gab sie alles auf und bekam mehr, als sie sich je erhofft hatte. Heute, bald zwanzig Jahre später, ist sie in ihrem Tun nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch immer noch durch und durch glücklich und sagt: "Ich folgte damals einfach meiner inneren Stimme, und das war gut, denn ich hatte ihr viel zu lange viel zu wenig Beachtung geschenkt."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 346

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich derjenigen des auszugsweisen Abdrucks und der elektronischen Wiedergabe

© 2016 Wörterseh, Gockhausen

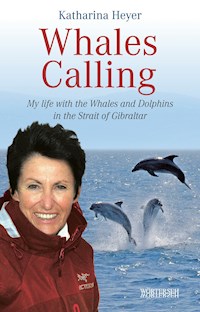

Herstellerische Koordination und Cheflektorat: Andrea Leuthold, Zürich Lektorat: Brigitte Matern, Konstanz Korrektorat: Claudia Bislin, Zürich Fotos Cover: firmm.org (Katharina Heyer, im Hintergrund Große Tümmler) Foto »Über das Buch«: firmm.org (Orca-Baby Wilson) Fotos Bildstrecke: firmm.orgTiergrafiken in der Bildstrecke: Sebastian Kanzler Umschlaggestaltung: Thomas Jarzina, Holzkirchen Layout und Satz: Rolf Schöner, Buchherstellung, Aarau Bildbearbeitung Bildstrecke: Tamedia Productions Services, Zürich Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm

Print ISBN 978-3-03763-072-3 E-Book ISBN 978-3-03763-608-4

www.woerterseh.ch

Inhalt

Über das Buch

Über die Autorin

Vorwort

Teil eins

Seltsame Begegnungen

Eine interessante Einladung

Umdenken

Und immer wieder Zweifel

Helfende Hände

Eine herbe Enttäuschung

Aufrappeln

Nägel mit Köpfen

So viele Wale!

Die Rettungsaktion

Freche Orcas

Ein unverschämtes Interview

Gabriela

Der gestrandete Finnwal

Leuchtende Kinderaugen

Sabotage und Schikanen

| Bildstrecke |

Weitermachen!

Die Konkurrenz rüstet auf

Das tote Walbaby

Teil zwei

Der Besuch in Eilat

Die Schmugglerbucht

Hoffen aufs Conny-Land

Sushi für die Japaner

Das große Warten

Couscous in Tanger

Ärger mit der »Uno«

Der Pachtvertrag

Der Durchbruch

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd

Tödliche Bedrohung

Die Königliche Marine greift ein

Die Warnung

Teil drei

Gegenwind

Magische Momente

Meine kleine, große Familie

Vision

Nachwort

Dank

Über das Buch

Katharina Heyer hatte sich als Designerin von modischen Accessoires einen Namen gemacht und ein erfolgreiches Geschäft aufgebaut, für das sie die ganze Welt bereiste; sie hatte mit ihrem geschiedenen Mann nach wie vor eine gute Beziehung, zwei wunderbare, erwachsene Söhne und ein Haus am Stadtrand von Zürich. Katharina Heyer hatte all das, was man sich gemeinhin so ersehnt. Und doch war da der eine starke Wunsch: den, aus dem »Hamsterrad«, in dem sie steckte, auszubrechen. Gerade 55 Jahre alt geworden, hatte sie genug davon, herumjetten zu müssen, genug von geschäftlichem Druck und genug von der Erwartungshaltung ihrer Kunden. Aus diesem Gefühl der Enge heraus entschied sie sich 1997, Silvester nicht in der Schweiz, sondern bei Freunden in Südspanien zu verbringen. Eine folgenschwere Reise, denn die paar Tage in Tarifa reichten, um sie etwas finden zu lassen, das ihrem Leben eine völlig neue Richtung geben sollte und für das sie von Stund an all ihre Energie, sämtliche Ressourcen und ihre ganze Kraft einsetzen wollte: den Schutz von Walen und Delfinen in der Straße von Gibraltar. Für dieses Vorhaben gab sie alles auf und bekam mehr, als sie sich je erhofft hatte. Heute, bald zwanzig Jahre später, ist sie in ihrem Tun nicht nur sehr erfolgreich, sondern auch immer noch durch und durch glücklich und sagt: »Ich folgte damals einfach meiner inneren Stimme, und das war gut, denn ich hatte ihr viel zu lange viel zu wenig Beachtung geschenkt.«www.firmm.org

Über die Autorin

© Regula Müdespacher

MICHÈLESAUVAIN, geb. 1964, promovierte in Rechtswissenschaften und arbeitet seit vielen Jahren als Journalistin, Produzentin und Dokumentarfilmerin beim Schweizer Fernsehen, wo sie Filme und Serien wie »Wir sind die Schweiz«, »Abenteuer New York«, »Chronik eines Missbrauchs«, »Alfred Escher – Superman« und »Der Fall Zwahlen« produziert hat. Für das Sendegefäß »Reporter« realisierte sie 2010 auch den Film »Die Walfrau von Gibraltar«, eine Reportage über Katharina Heyer, die es sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, die Wale und Delfine in der Straße von Gibraltar zu schützen. Nach Abschluss der Dreharbeiten war für Michèle Sauvain klar, dass in Katharina Heyers abenteuerlicher Geschichte noch viel mehr steckt. Dass diese nun Jahre später als Buch vorliegt, ist dem Umstand zu verdanken, dass sich die beiden Frauen nie aus den Augen verloren haben. Michèle Sauvain lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Zürich.

Vorwort

Ganz zufällig war ich im Herbst 2009 in einer deutschen Zeitschrift auf die Schweizerin Katharina Heyer gestoßen, die am äußersten Zipfel Spaniens Meeressäuger schützt. Ihre Geschichte faszinierte mich von Anfang an. Ich hatte nicht einmal gewusst, dass es dort Delfine, Orcas, Grind-, Pott- und Finnwale gibt, und fragte mich, warum man in der Schweiz von dieser spannenden Frau noch nie etwas gehört hatte. So rief ich Katharina, die gerade wieder in Tarifa weilte, einfach an. Die damals Siebenundsechzigjährige klang unglaublich dynamisch, zufrieden und frisch.

Und genauso empfand ich sie auch, als ich sie im Winter darauf in der Schweiz das erste Mal traf. Katharina ist ein Energiebündel sondergleichen, ihre wachen Augen leuchten, sie ist authentisch und sprudelt vor Lebensfreude. Damals war ihre Whalewatching- und Forschungsstation in Tarifa bereits eine feste Institution, und so fand sie die Kraft, ihre Idee von einem Altersheim für Delfinarien-Delfine in Marokko voranzutreiben. Wir redeten. Lange. Irgendwann fragte ich sie, warum es sie, die erfolgreiche Geschäftsfrau und Mutter von zwei erwachsenen Kindern, in doch eher späten Jahren nach Tarifa verschlagen hatte. Ihre Antwort war ebenso kurz wie einfach: »Wegen der Tiere.« Keine Liebesgeschichte? Kein Mann? »Nein, keine Liebesgeschichte, aber trotzdem eine Herzenssache! Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist, mit diesen Tieren draußen auf dem Meer zu sein. Es ist einfach wichtig, dass ich den Menschen zeige, dass man sie schützen muss.«

Ein interessanter Stoff für eine »Reporter«-Sendung, das fand dann glücklicherweise auch die Redaktionsleiterin beim Schweizer Fernsehen, und so flog ich im Frühjahr 2010 mit einem Kameramann nach Tarifa. Während der fünf Tage, in denen wir Katharina begleiteten, wuchs sie mir ans Herz. Die Wandlungsfähigkeit, mit der ich sie erlebte, beeindruckte mich. Wenn sie Ausfahrten organisierte, ihre Crew anwies, Sichtungsergebnisse notierte oder mit Touristen sprach, war sie nüchtern, zielgerichtet und hocheffizient. Stand sie aber auf ihrem geliebten Flydeck, ganz zuoberst auf der »Spirit«, und beobachtete »ihre« Tiere, dann leuchteten ihre Augen vor Begeisterung, und die Art und Weise, wie sie die Menschen auf dem Boot darüber informierte, was sie von dort oben sah, erinnerte mich an ein Kind, das durch und durch glücklich ist und dieses Glück mit der ganzen Welt teilen will.

Wie war es dazu gekommen? Sie hatte in der Schweiz alles gehabt, was man sich wünschen kann. Warum war sie ausgebrochen? Woher nahm sie in einem Alter, in dem sich andere bald pensionieren lassen, den Mut, in Spanien, in einer von Männern geprägten, ländlichen Gesellschaft, nochmals eine neue Existenz aufzubauen – allein? Eine Verkettung von Zufällen sei es gewesen, sagte sie, korrigierte sich aber sofort. »Es war wohl Fügung und Bestimmung und auch einfach an der Zeit, meiner inneren Stimme zu folgen. Ich hatte ihr zu lange zu wenig Beachtung geschenkt.« Und als sie dann erzählte, wie alles begonnen hatte, war ich fasziniert.

Jeder Mensch fragt sich ja immer wieder, wie viel er selbst bestimmt, was vorgegeben ist und wo er sich selbst im Wege steht. Katharina hatte an einem gewissen Punkt ganz offensichtlich aufgehört, zu fragen und zu zweifeln, und »einfach« angefangen, ihren Traum zu leben. Auch ihre Art, mit Enttäuschungen umzugehen und trotz herber Rückschläge optimistisch zu bleiben, hat mich sehr beeindruckt. Mir war schnell klar, dass dies alles unmöglich in einem fünfundzwanzigminütigen Film Platz finden würde und Katharinas Geschichte Stoff für ein faszinierendes Buch war. Als ich ihr das sagte, winkte sie ab.

Fünf Jahre später jedoch rief sie mich an und kam auf meine Idee, ein Buch über sie und ihr Abenteuer zu schreiben, zurück. Und als sie das nächste Mal in der Schweiz war, setzten wir uns hin und redeten wieder, stundenlang. Danach war klar, wir würden das Projekt angehen, und so bekam ich die Gelegenheit, nochmals ganz intensiv in ihre Welt einzutauchen.

Diese Welt in ein Buch packen zu dürfen, ist ein Geschenk, denn es geht um mehr als um Katharinas Geschichte und ihr großes Engagement für die Wale in der Straße von Gibraltar, zu denen auch die Delfine gehören. Es geht darum, wohin es führen kann, wenn man seiner inneren Stimme vertraut und Dinge mit einer gewissen Gelassenheit einfach geschehen lässt. Es geht um den Sinn des Lebens. Katharina hat die Sinnfrage nach Tarifa gebracht, und sie hat dort ihre Bestimmung gefunden. Dadurch konnte entstehen, was entstehen musste.

Michèle Sauvain, August 2016

Teil eins

Seltsame Begegnungen

Der Himmel war grau, und es regnete heftig, als Rita und ich mit dem Auto durch das wunderschöne Naturschutzgebiet am untersten Zipfel Spaniens fuhren. Von den grünen Hügeln sah ich erstmals auf die Straße von Gibraltar hinunter. Sprachlos saß ich neben meiner Freundin im Auto und dachte: Was für ein wunderbarer Ort. Direkt unter uns lag das Küstenstädtchen Tarifa mit der vorgelagerten kleinen Insel, und am gegenüberliegenden Ufer zeichneten sich hinter dem Regenvorhang die Hügel Marokkos ab. Wie schön musste es hier erst sein, wenn die Sonne schien.

Es war der 28. Dezember 1997. Ich war über die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr zu Rita und ihrem Mann Peter geflüchtet, weil ich hoffte, hier ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Damals jettete ich noch als Businessfrau und erfolgreiche Designerin von Handtaschen nonstop auf dem ganzen Globus herum. Rita und Peter hatten ein halbes Jahr zuvor ihr altes Leben in der Schweiz hinter sich gelassen und in dem Dörfchen Gaucín, ein paar Kilometer von Tarifa entfernt, ein Stück Land mitten in einer großen Orangenplantage gekauft. Dort wollten sie sich ihren alten Traum verwirklichen, eine Finca bauen und ein Bed & Breakfast eröffnen. Bis es so weit war, wohnten sie in einem Häuschen ganz in der Nähe. Ich bewunderte ihren Mut, aber Rita fehlte mir in meinem Alltag sehr. Ich hatte mich so daran gewöhnt, mit ihr meine Sorgen und Nöte zu teilen. Als sie noch in der Schweiz lebte, trafen wir uns oft spontan auf einen Tee.

Ich war damals fünfundfünfzig Jahre alt und hatte keinen Plan, wie mein Leben weitergehen sollte. Ich wusste nur, dass ich nicht so weitermachen wollte. Obwohl ich ein spannendes Leben führte, füllte es mich emotional nicht mehr aus. Ich wollte gesellschaftlich etwas bewegen – aber was?

Ara, mein Freund und Lebensberater, war es, der mich dazu ermuntert hatte, über die Festtage zu Rita und Peter zu fahren. Dabei hatte er beiläufig bemerkt, ich könne mir bei dieser Gelegenheit ja mal Tarifa anschauen. »Dort soll es Delfine und sogar Orcas geben«, hatte er gesagt. Ara wusste, dass ich leidenschaftlich gern tauchte. Delfine hatte ich auf meinen Tauchgängen schon einige gesehen, sie faszinierten mich immer wieder: Einem Delfin in die Augen zu schauen, ist etwas ganz Besonderes, etwas Magisches, man hat sofort den Eindruck, dass diese Wesen extrem sensibel und intelligent sein müssen. Einem Orca allerdings war ich noch nie begegnet, für dieses Erlebnis würde ich viel geben. Allerdings war jetzt Weihnachten und nicht die ideale Zeit für Tauchgänge im Mittelmeer. Warum also hatte Ara diese Bemerkung gemacht? Schon oft hatte er mich auf etwas hingewiesen, mit dem ich erst viel später etwas anfangen konnte. Obwohl wir uns erst seit fünf Jahren kannten, konnte er mich gut »lesen«. Vielleicht würde es mir ja tatsächlich guttun, nach Spanien zu fahren und für einmal gar nichts zu tun. Zudem war es dort wärmer als in Zürich. Ich mochte die Stadt nicht während der Weihnachtstage, sie machte mich depressiv. Auch deshalb hatte ich mich entschieden, zu Rita zu fliegen. Mit ein bisschen Glück konnte ich ja vielleicht tatsächlich meinen ersten Orca sehen.

Aber nun dieser Regen … Rita und ich diskutierten schon darüber, umzukehren und bei besserem Wetter wiederzukommen, da bildete sich am wolkenverhangenen dunkelgrauen Himmel direkt über der kleinen Insel plötzlich eine helle Wolke. Ich traute meinen Augen nicht. Wir schauten uns an.

»Rita, siehst du, was ich sehe?«, fragte ich sie ungläubig.

Sie nickte wortlos, doch ich insistierte: »Was genau siehst du?«

»Einen großen springenden Delfin.«

Die Wolke hatte tatsächlich die Form eines großen springenden Delfins! Ich konnte es kaum fassen und wurde ganz aufgeregt. Der Hinweis von Ara, die Wolke … Das passte doch überhaupt nicht zu mir: Ich, eine Realistin, die jederzeit fest mit beiden Beinen auf dem Boden steht, sah eine Delfinwolke, die mir wie im Märchen einen Weg zu zeigen schien. An ein Umkehren war nicht mehr zu denken. Wir fuhren die enge Straße hinunter zum Hafen und stellten das Auto auf dem großen Parkplatz vor einer Palmenallee ab. Hier irgendwo musste das Tourist-Office sein. Wir bogen in eine kleine Straße ein, und nach ein paar Metern standen wir vor dem Eingang. Ich wollte hinaus aufs Meer, um zu schauen, ob es hier wirklich Delfine und Orcas gab. Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Bestimmt würden wir hier im Tourist-Office erfahren, ob und wie wir in dieser Jahreszeit in die Straße von Gibraltar kamen.

Beim Eintreten fiel mein Blick sofort auf eine fleckige, zerknitterte Anzeige auf dem Infobrett an der Wand. Darauf war das Bild eines springenden Delfins zu sehen, dazu die Aufschrift »Gesucht, tot oder lebendig!«. Ich wurde nicht schlau aus der Anzeige. Wer suchte denn bloß tote Delfine? Ganz unten am Rand stand kaum lesbar eine Madrider Telefonnummer. Ich fragte die junge Frau am Desk, ob es vielleicht ein Fischerboot gab, das uns mit aufs Meer nehmen würde. Sie schaute mich verständnislos an und zog die Augenbrauen hoch.

»Kein Fischer nimmt Touristen mit aufs Meer.« Als sie mein enttäuschtes Gesicht sah, wurde sie ein bisschen freundlicher: »Was wollen Sie denn da draußen?«

»Delfine sehen«, sagte ich.

Die Frau lachte, und ich kam mir ein bisschen dämlich vor. »Delfine? Ich wüsste nicht, dass es hier überhaupt welche gibt«, erwiderte sie, »aber der da glaubt das ja auch.« Sie zeigte auf das Infobrett am Eingang.

Aus einem unerklärlichen Impuls heraus zückte ich mein Handy und wählte die Telefonnummer, die auf der Anzeige stand. Eine schnarrende Männerstimme meldete sich etwas unwirsch auf Spanisch, alles, was ich verstand, war »Diego«.

Ich antwortete auf Englisch: »Hello Diego, hier ist Katharina. Ich habe deine Anzeige gesehen und möchte dich fragen, ob du weißt, wo meine Freundin und ich hier Delfine sehen können?«

Diegos Stimme wurde sofort freundlicher und geschäftsmäßiger. »O, hello, Katharina. Ja, das weiß ich, und ich könnte euch am nächsten Wochenende noch Plätze auf meinem Boot anbieten.«

»Aber wir würden gern jetzt gleich aufs Meer. Kennst du vielleicht einen Fischer, der heute noch Zeit hätte?«, drängte ich, denn bis zum Wochenende wollte ich nicht warten.

Am Telefon wurde es still, dann fragte Diego: »Warum ist es so wichtig für dich, jetzt gleich rauszufahren? Was hast du mit Delfinen zu tun?«

»Eigentlich nichts … sie haben mich nur irgendwie schon immer fasziniert … und hm, vielleicht mache ich mal was mit Delfinen …« Ich hörte mir selber zu und dachte, dass dieses »Vielleicht mache ich mal was mit Delfinen« ziemlich naiv und bescheuert klingen musste.

Diego aber sagte nur: »Bei diesem Wetter fährt kein Fischer mit dir raus. Kommt erst mal nach Tarifa, dann schauen wir weiter.«

»Wir sind doch schon in Tarifa! Wir stehen im Tourist-Office.«

Da lachte er. »Ach so, dann geht jetzt raus und fünfzig Meter die Palmenallee runter, dort ist das Café Continental. Wartet dort auf mich. Ich trage einen Schnauz, habe einen Hut auf und komme mit einem großen Hund. Er heißt Zacharias.« Dann hängte er auf.

Kurz darauf saßen Rita und ich im Café und warteten. »Warum willst du denn unbedingt heute noch raus?«, fragte sie mich.

Ich schaute sie nachdenklich an. »Du kennst mich doch, ich will jetzt einfach wissen, ob es hier Meeressäuger gibt.«

Rita schmunzelte, sie kannte mich und wusste, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt hatte, war ich nicht mehr davon abzubringen. Als Diego eine halbe Stunde später zur Tür hereinkam, erkannte ich ihn sofort. Seine Erscheinung war wenig vertrauenerweckend. Er trug ein schmuddeliges T-Shirt und dreckige Jeans, der Schnauz wuchs in alle Richtungen, und auf Wangen und Kinn machte sich ein Fünftagebart breit. Seinen Hut hatte er tief ins Gesicht gezogen, sodass seine Augen kaum zu sehen waren. Als er näher kam, fielen mir seine gelben Zähne und die schmutzigen Fingernägel auf und der Geruch seines Hundes. Eine sehr groß geratene, undefinierbare Straßenkötermischung. Zacharias stank zum Himmel. Er war noch ungepflegter als sein Meister. Normalerweise hätte ich sofort einen Rückzieher gemacht. Aber heute war nicht »normalerweise«. Ich blieb.

Da es immer noch regnete, hatten Rita und ich genug Zeit, uns Diegos Geschichte anzuhören. Ich schätzte ihn auf etwa vierzig, und trotz seines nicht sehr anziehenden Äußeren war ich irgendwie fasziniert von ihm. Rita weniger, sie schaute ihn von der Seite immer wieder skeptisch an. Er stamme eigentlich aus Patagonien, erzählte er uns, und habe bis vor vier Jahren mit seiner spanischen Frau und seinen Kindern in Argentinien gelebt. Nach der Scheidung sei sie mit den Kindern nach Madrid zurückgekehrt. Und um näher bei ihnen zu sein, sei auch er dorthin gezogen. Nun aber sei er hierhergekommen, denn er wolle in Tarifa eine Whalewatching-Station aufbauen. Er sei Orca-Forscher und überzeugt davon, dass es hier Meeressäuger gebe. In Amerika sei Whalewatching sehr beliebt, in Europa jedoch noch nicht sehr verbreitet. Ich fand seine Ausführungen interessant, und wir unterhielten uns sehr angeregt. Er erzählte uns von der argentinischen Halbinsel Valdés, die bekannt ist für ihre Artenvielfalt. Dort tummeln sich Seelöwen und See-Elefanten, Delfine und andere Wale. Und er erzählte uns vom »absichtlichen Stranden«, einer Jagdtechnik der Orcas, die die Robben vor dieser Insel äußerst intelligent Richtung Strand treiben, um sie dann in der Brandung abzufangen.

»Mir scheint, von dir kann ich viel lernen«, sagte ich nach einer Stunde.

»Warum fangen wir nicht gleich damit an?«, konterte er keck. »Kommt doch mit zu mir nach Hause, dann erzähle ich euch mehr.«

Rita und ich schauten uns kurz an. Sie hatte sich bereits damit abgefunden, dass ich nicht loslassen würde, und nickte mir grinsend zu. Ich war froh, dass sie mitkam.

Diego führte uns ein paar Straßen weiter in eine schmale Seitengasse und dort durch einen kleinen Eingang in die obere Etage eines dieser typischen weiß gekachelten, zweistöckigen maurischen Häuschen in der Altstadt. Seine winzige, nur handtuchbreite Wohnung war unbeschreiblich schmutzig und unordentlich, und es stank bestialisch nach Hund. Die einzigen Einrichtungsgegenstände waren ein mit Papierbergen überladener Tisch, drei Stühle und ein zweistöckiges Kajütenbett. Unten schlief offenbar der Hund, oben Diego. Es war feucht, kalt und muffig in dem Raum. Doch als Diego Zeitungsausschnitte mit Delfinfotos aus den Papierbergen fischte, vergaß ich, wo wir waren, und wir redeten bis tief in die Nacht. Rita – nett, wie sie war – machte mit, obwohl sie meine Euphorie nicht teilen konnte. Diego kramte einen Artikel aus einer lokalen Zeitung hervor. Darin stand, dass er in der Nähe von Tarifa einmal einen Delfin gerettet hatte. Er erzählte auch von verschiedenen Begegnungen mit Delfinen und Schildkröten in der Straße von Gibraltar und wie eindrücklich diese gewesen seien.

»In Tarifa, habe ich Lourdes, meine Exfreundin, kennen gelernt. Uns verbindet eine große Leidenschaft für diese Tiere. Wir haben hier auch schon Walzähne am Strand gefunden«, fuhr er fort, »es muss in der Meerenge von Gibraltar also auch Wale geben! Ausgerechnet hier, wo mehr als zweihundert große Frachtschiffe pro Tag durchfahren! Das ist, auf Straßenverhältnisse übertragen, ein Verkehr wie auf einer stark befahrenen Autobahn während der Rushhour!« Diego wurde ganz aufgeregt. »Und deshalb will ich hier ein Whalewatching aufbauen. Ich will den Menschen Delfine und all die anderen Wale zeigen und ihnen bewusst machen, wie gefährlich die Tiere hier leben.«

Ich fragte mich, wie die sensiblen Meeressäuger den Verkehr bloß aushielten. Es muss doch unendlich lärmig sein unter Wasser zwischen all den Frachtern. Und extrem gefährlich für die Delfine, aber vor allem auch für die großen, schwerfälligen Wale, die nur schlecht ausweichen können. Wenn es wirklich stimmte, was Diego erzählte, denn offensichtlich glaubte niemand, dass es hier Delfine und andere Wale gab, nicht einmal die Frau im Tourist-Office. Auf der Rückfahrt schwieg ich vor mich hin. Was ich gehört hatte, beschäftigte mich. Und als ich endlich im Bett lag, drehte ich mich noch lange schlaflos hin und her. Ich musste einfach herausfinden, was an der Sache dran war.

Rita war besorgt, als ich am nächsten Morgen verkündete, ich wolle allein nach Tarifa fahren. Diego hatte versprochen, ein Boot zu organisieren und mit mir aufs Meer zu fahren. Er selbst besaß gar keins, wie er uns spätnachts noch gestanden hatte. Rita, die Diego ohnehin nicht so recht traute, war sicher, dass er mich versetzen würde. Sie sah mich schon allein im Café sitzen, und zunächst schien es tatsächlich so, als würde sie recht behalten. Über eine Stunde saß ich dort und wartete, dann versuchte ich, ihn anzurufen. Vergeblich. Er ging nicht ans Telefon. Es regnete immer noch, und ich fror fürchterlich, denn im Café wurde nicht geheizt. Nach einer Ewigkeit nahm er endlich ab, aber er klang so verkatert, dass ich ihn fragte, ob er überhaupt in der Lage sei, irgendetwas zu unternehmen.

»Selbstverständlich, ich komme sofort«, meinte er.

Irgendwann kam er dann tatsächlich, den Hut noch tiefer ins Gesicht gezogen als am Tag zuvor. Wohl damit ich sein zerknittertes Gesicht nicht sah, aber die Alkoholfahne verriet alles. Um ein Boot hatte er sich natürlich nicht gekümmert, und als wir endlich loszogen, fanden wir keins. Diego schleifte mich stattdessen bei strömendem Regen durch die Straßen von Tarifa, um mir Häuser zu zeigen, die zum Verkauf standen.

»Wir könnten doch zusammen etwas aufziehen«, meinte er. »Wir könnten bekannt machen, dass es hier Delfine und andere Wale gibt, und vielen Tieren das Leben retten.«

Ich schaute ihn erstaunt an. Was glaubte der eigentlich?! Dass ich ihm ein Haus für sein Whalewatching-Zentrum kaufte?

»Diego, so geht das nicht, ich kenne dich ja kaum«, sagte ich etwas verärgert.

Angebissen hatte ich allerdings trotzdem schon. Ich bat Diego kurzerhand ins Auto und fuhr mit ihm nach Gaucín zu Rita und Peter. Dort war es warm und gemütlich, denn sie hatten sich, typisch für Schweizer im Ausland, als Erstes einen kleinen, mobilen Ofen gekauft. Und so saßen wir zu viert am Tisch in der großen Küche, während draußen ein stürmischer Ostwind, der Levante, pfiff. Wir führten unsere Diskussion vom Vortag fort. Die Delfine und die anderen Wale, die laut Diego zwischen Tankern und Schiffsschrauben lebten, waren in seinen Augen nur ein Problem. Er erzählte uns, dass es in Spanien europaweit die meisten Delfinarien gebe. Ich wusste zwar, dass den Tieren das Leben in Gefangenschaft keinen Spaß machte, aber mehr Gedanken hatte ich mir darüber bisher nicht gemacht.

»Du musst dir mal vorstellen, die orientieren und verständigen sich mit Echowellen und senden in der freien Natur ständig Orientierungsklicks und Impulse aus. So können sie die Form, die Dichte und den Standort von Objekten erkennen. Was passiert aber, wenn sie in einem Pool eingesperrt sind?«, fragte Diego. Und gab die Antwort gleich selbst: »Ihre Echowellen schallen von den undurchlässigen Betonwänden zurück und treffen unvermittelt wieder auf die hochsensiblen Tiere, sodass sie die Orientierung verlieren. Und was machen sie dann? Genau, sie hören irgendwann auf zu klicken. Damit gerät ihr ganzes System durcheinander«.

Das leuchtete mir ein. Würde man diese »klicklosen« Tiere wieder in die freie Natur entlassen, würden sie von Haien gefressen oder verhungern, weil sie weder ihre Nahrung orten noch sich verständigen oder orientieren könnten. Bei meinen Tauchgängen war ich immer fasziniert von der Unendlichkeit und der Weite unter Wasser, man versank in eine andere Welt. Kein Vergleich zur Größe eines Pools, wo die Tiere auf viel zu engem Raum gehalten werden und keine Rückzugsmöglichkeit haben. Mir wurde klar, dass Delfinarien reinste Tierquälerei waren.

Inzwischen war es Abend geworden, und wir redeten noch immer. Plötzlich klingelte das Telefon. Peter nahm den Hörer ab.

»Hallo Ara, wie geht es dir? Ja, Katharina ist da, schön, dass du sie überzeugen konntest, uns zu besuchen.« Dann hörte Peter zu und runzelte dabei die Stirn. »Ja, Diego ist auch da. Einen Moment, ich gebe dir Katharina.«

Überrascht griff ich nach dem Hörer – woher kannte Ara Diego?

»Hallo Katharina, ich hatte ganz vergessen, dir Diegos Telefonnummer mitzugeben, aber ihr habt euch offenbar schon kennen gelernt. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, wie ist er?«

»Ara«, sagte ich völlig verwirrt, »woher kennst du Diego?« Auf diese Frage bekam ich damals, aber auch später keine Antwort. Ich redete weiter: »Wie er ist? Das ist schwierig zu beantworten. Ich sitze gerade mit ihm am Tisch! Ich habe ihn aufgrund einer Anzeige angerufen. Er hat mir versprochen, uns mit seinem Boot zu den Walen rauszubringen, aber er besitzt überhaupt kein Boot. Zudem ist er pleite und wohnt in einem schmutzigen Loch. Er sagt, er sei Walforscher, und er erzählt interessante Geschichten über Delfine und andere Wale, die es hier offenbar wirklich gibt.« Ich war froh, dass Diego kein Deutsch verstand.

»Katharina, finde heraus, was für ein Mensch dieser Diego ist.«

Was um Himmels willen meinte Ara damit? Wollte er mich warnen? Was mich aber noch mehr verwirrte, war diese komische Koinzidenz. Wegen einer seltsamen Delfinwolke waren wir ins Tourist-Office gegangen und dort auf die Anzeige von Diego gestoßen, der dann erzählte, dass es hier Delfine und andere Wale gab … Und nun wies mich Ara auf Diego hin, obwohl er ihn gar nicht kannte. Wieder einmal sprach Ara in Rätseln, und wie so oft war aus ihm nicht mehr herauszubekommen.

»Ich weiß auch nicht, was das alles zu bedeuten hat, Katharina«, sagte er, »die Antwort musst du selber finden.«

Da es keinen Sinn hatte, zu insistieren, wechselte ich das Thema und erzählte ihm empört von den Delfinarien in Spanien und dass hier zu den bereits bestehenden sechs noch drei weitere hinzukommen sollten.

Seine Antwort war kurz: »Also warte nicht zu lange.« Verwirrt legte ich den Hörer auf und fuhr Diego zurück nach Tarifa.

Völlig aufgedreht rief dieser mich schon am nächsten Morgen wieder an: »Katharina, du bringst mir Glück. Der Bürgermeister hat Kontakt mit mir aufgenommen und will mich heute sprechen. Vielleicht unterstützt er uns. Du musst auch mit dabei sein.«

»Das wäre ja toll«, antwortete ich.

Der Bürgermeister hatte sich für den Abend angekündigt. Ich fuhr nach Tarifa und gab Diego ein bisschen Geld, damit er Putzmittel und Kohlen für seinen Ofen kaufen konnte. Als ich wiederkam, war seine Wohnung warm, sauber und aufgeräumt. Doch der Bürgermeister erschien nicht. Dafür klingelte an diesem Abend Diegos Telefon. Eine Gruppe von zweiundzwanzig Personen aus Marbella erkundigte sich nach einer Möglichkeit zum Whalewatching. Was hatten wir für ein Glück! Nur für Rita, Peter, Diego und mich wäre ein Ausflug aufs Meer viel zu teuer gewesen. Aber mit sechsundzwanzig Personen ließ sich gut ein Boot chartern. Jetzt musste nur noch das Wetter besser werden.

Drei Tage später, am Samstagmorgen, riss der Himmel endlich ein bisschen auf. Wir trafen uns alle am Hafen von Tarifa. Das malerische maurische Küstenstädtchen am südlichsten Ende des europäischen Festlands war seit den Achtzigerjahren das Mekka für Surffreaks. Das ehemalige Schmugglerdorf galt als Geheimtipp und bot alles, was man als cooler Surfer braucht: viel und guten Wind, trendige Bars und auch Drogen, direkt aus Marokko geschmuggelt, so viel man wollte. Von April bis September traf sich hier, wo der Atlantik und das Mittelmeer zusammentreffen, die Windsurferszene aus der ganzen Welt. Jetzt, um Weihnachten herum, war der Ort jedoch menschenleer.

Schon zogen wieder erste dunkle Wolken auf, als es Diego endlich gelang, bei einer Tauchschule ein Boot samt Kapitän zu mieten. »Tauchschule« war ein bisschen übertrieben. Eigentlich bestand die Schule aus Ana und Miguel, zwei Tauchfreaks aus Sevilla, die übers Wochenende herkamen und Tauchgänge anboten. Als Büro diente ihnen ein Container, den sie einfach in den Hafen gestellt hatten und in dem sie auch ihre Tauchutensilien unterbringen konnten. Miguel fuhr uns mit seiner »Scorpora« hinaus in die Straße von Gibraltar. Endlich!

Eine halbe Stunde später war der Himmel bereits wieder tief wolkenverhangen, das Meer fast schwarz. Nur im Osten, gegen das Mittelmeer hin, zog sich ein goldener Lichtstreifen über den Horizont. Wir waren mitten in der Meerenge angelangt. Weiter entfernt, auf der marokkanischen Seite, zogen Frachter und Containerschiffe vorbei. Sofort kam eine Gruppe von Grindwalen auf unser Boot zugeschwommen, die ich wegen ihrer Stupsnasen schon immer sehr süß fand. Unglaublich, hier gab es wirklich Wale! Ich merkte sofort, dass Diego keine Ahnung von den Tieren hatte, er erkannte nicht einmal, dass es Grindwale waren. Eigentlich hätte mich das stutzig machen müssen, aber ich war so fasziniert, dass für Misstrauen keine Zeit blieb. Im Übrigen war ich ihm vor allem einfach nur dankbar, denn er hatte mir soeben den Beweis geliefert, dass es hier tatsächlich Meeressäuger gab.

Kurz darauf zeigten sich Gestreifte Delfine. Sie sprangen vor unserem Boot umher, bis ein großer Frachter kam, den sie offenbar interessanter fanden. Sie schwammen zu ihm hin, und wir schauten zu, wie sie vor seinem Bug um die Wette sprangen. Das sah friedlich aus und wirkte wie ein Spiel. Doch da hatte ich noch nicht all die vielen Tiere gesehen, deren Körper von Schiffsschrauben aufgeschlitzt worden waren.

Auf dem Rückweg waren unsere Gäste aus Marbella bereits in Partylaune. Wir vier aber hatten wenig Lust auf Lärm und zogen uns in den hinteren Teil des Bootes zurück. Wir standen an der Reling und schauten hinüber zu dem goldenen Streifen im Osten, als plötzlich ein riesiger Delfin hoch in die Luft schnellte. Er drehte sich um die eigene Achse und tauchte wieder ab, während fast zeitgleich zwei weitere Delfine aus dem Wasser aufstiegen und in hohem Bogen aufeinander zu sprangen. Wieder schauten Rita und ich einander ungläubig an. Die Delfine bildeten mit ihren Körpern ein Herz! Das war tief berührend, und keiner von uns vieren wird dieses Bild je vergessen. Es klingt vielleicht etwas pathetisch oder gar anmaßend, aber in diesem Moment spürte ich eine tiefe Verbundenheit mit diesen Tieren, und ich fragte mich, ob das Bekanntmachen ihrer Existenz in der Straße von Gibraltar und ihr Schutz vielleicht die neue Aufgabe war, nach der ich schon so lange gesucht hatte.

Eine interessante Einladung

Noch immer aufgewühlt, flog ich anderntags in die Schweiz zurück. Ich wusste nicht, was aus dem gerade Erlebten entstehen würde; ich wusste nur, dass ich mir von ganzem Herzen wünschte, dass etwas entstand. Als das Flugzeug in Kloten landete, schnürte mir die Vorstellung, wieder in mein altes Leben zu schlüpfen, fast den Magen zu. Ich würde wohl nicht darum herumkommen, mir meine berufliche und meine private Situation etwas genauer anzusehen. Eigentlich wusste ich das ja schon länger, denn auch Ara hatte mir in seiner kryptischen Art immer wieder mal zu verstehen gegeben, dass ich loslassen müsse, damit etwas Neues entstehen könne. Aber ich wusste nicht viel damit anzufangen. Was sollte ich loslassen? Ich machte meinen Job gern und war stolz darauf, dass ich als erfolgreiche Geschäftsfrau ein selbstbestimmtes Leben führen konnte. Aber war es tatsächlich selbstbestimmt? Auf einmal kam mir mein Leben wie ein alter Turnschuh vor: Lange hält man ihn für seinen Lieblingsschuh, aber plötzlich schaut man an sich runter und merkt, dass er ganz ausgeleiert ist und gar nicht mehr zu einem passt.

Ich wohnte damals in einem großzügigen, hellen Einfamilienhaus im Stil der Siebzigerjahre. Es lag am Fuß des Üetlibergs, des Zürcher Hausbergs, direkt am Waldrand in der kleinen Gemeinde Stallikon, also mitten in der Natur und doch in Stadtnähe. Als meine beiden Jungs noch klein waren, stand ein Sandkasten im Garten, wo sie Seen aushoben und Burgen bauten. Oft spielten sie auch am Bächlein im Tobel hinter dem Haus. Damals hatte für mich alles gestimmt. Aber jetzt war es ruhig geworden. Die Jungs lebten längst ihr eigenes Leben. Sam, mein älterer Sohn, war einunddreißig und seit diesem Sommer in Hongkong stationiert, um dort für die UBS das Private Banking aufzubauen. Andy, der jüngere, war neunundzwanzig und frisch verheiratet. Er und seine Frau Gaby erwarteten ihr erstes Baby und wohnten eine Straße weiter. Andy arbeitete als Skyguide-Lotse am Flughafen Zürich. Wenn ich von meinen Reisen nach Hause kam, fühlte ich mich immer etwas einsam. Wollte ich wirklich weiterhin in der Welt herumjetten und hie und da mal in diesem leeren Haus zwischenlanden, wo das Kindergelächter Vergangenheit war? Wollte ich wirklich hier alt werden?

Ich war zweimal geschieden und arbeitete damals zusammen mit meinem ersten Exmann Peter, dem Vater meiner Kinder, in der Reiseartikelbranche. Wir entwickelten neue Designs für Taschen, ließen diese in Asien herstellen und verkauften sie überall auf der Welt. Zuerst war ich mehr aus Spaß eingestiegen, als Peter sich vor fünfundzwanzig Jahren selbständig gemacht hatte, aber dann zeigte sich schon bald, dass ich ein Auge für gute Designs hatte. Unsere Firma Sono wuchs schnell, die großen Schweizer Modehäuser zeigten Interesse, wir hatten eine Marktlücke entdeckt.

Obwohl Peter und ich uns privat getrennt hatten, führten wir die Firma gemeinsam weiter. Als Geschäftspartner kamen wir prima miteinander aus. Jahrelang belieferten wir Migros, Coop, Globus, Jelmoli und viele andere Geschäfte. Es machte mir großen Spaß, dass meine Kreationen so gut ankamen, und ich hatte einen wunderbaren Ausgleich zu meinem Mutterdasein. Vor sieben Jahren war dann Puma International eingestiegen. Sie hatten mich angefragt, ob ich zusätzlich noch das Design ihrer Sporttaschen übernehmen könne. Kurz darauf nahm mich auch der drittgrößte amerikanische Importeur für Reiseartikel unter Vertrag. Beides war eine willkommene Herausforderung, bedeutete aber sehr viel Mehrarbeit. Meine Achse war seither Ferner Osten, Europa, USA, ich reiste manchmal achtmal pro Jahr um die Welt, nahm jährlich während sechs Monaten an fünfzehn verschiedenen Fachmessen teil. Selbstverständlich war mein Handy immer an, vierundzwanzig Stunden lang, auch wegen der Zeitverschiebung zu den USA und dem Fernen Osten.

Auf den langen Flügen, hoch oben in der Luft und weit weg von allem, war in den letzten fünf Jahren der Wunsch gewachsen, irgendwann in diesem Leben noch etwas anderes, vielleicht Sinnvolleres zu machen. Ich hatte zwar keine Ahnung, wie ich aus diesem sehr erfolgreichen, aber eben auch gehetzten Galopp herauskommen könnte. Doch der Wunsch, mich selbst zu entlasten und wieder freier zu werden, war da. Als ich Peter deshalb 1994 vorschlug, die Sono zu verkaufen, war er zunächst sehr skeptisch. Er bezweifelte, dass wir so einfach einen Interessenten finden würden. In diesen Sachen waren wir schon immer sehr unterschiedlich gewesen. Er war viel zögerlicher als ich. Wenn ich etwas wollte, fand ich in der Regel auch einen Weg. Doch er hatte schon recht: Wir saßen auf einem Lagerbestand an Taschen im Gesamtwert von circa einer Million Schweizer Franken. Wer würde uns den abkaufen?

Als ich aber in der Branche von meiner Absicht erzählte, meldete sich überraschenderweise ziemlich schnell ein Schweizer Geschäftsmann, der in Hongkong lebte. Beat war Basler und machte das Gleiche in Hongkong wie wir von Zürich aus, stellte aber neben Taschen auch Portemonnaies und Koffer her und verkaufte sie überall auf der Welt. Seine Rechnung war einfach: Wenn er unsere Firma übernahm, hatte er einen Konkurrenten weniger und konnte zudem unsere Kunden übernehmen. Er wollte die Sono mit Domizil in Zürich zu einem internationalen Treffpunkt für europäische Einkäufer aus der Branche machen. Seine Bedingung war jedoch, dass ich die Kollektionen noch drei weitere Jahre entwickelte. Ziemlich schlau von ihm, denn damit behielt er auch alle Kunden an Bord, denen mein Design gefiel.

Sein finanzielles Angebot war gut. Da Peter in der Firma bleiben, ich aber rauswollte, kamen wir überein, dass die beiden mich auszahlten, ich jedoch vorerst weiterhin die Kollektionen betreute. Das funktionierte gut. Meine Taschen waren begehrt, ich hätte problemlos weitermachen können. Aber wollte ich das? Als ich nun von Tarifa zurückkam, waren von den vereinbarten drei Jahren bereits zwei um. Und obwohl ich nicht mehr auf der operativen Ebene arbeitete, hatte ich nach wie vor viel zu viel zu tun. Und auch wenn es immer noch Spaß machte, neue Designs zu entwerfen – wirklich aufregend war das Geschäft nicht mehr, dafür kannte ich es zu lange und zu gut.

Viel Zeit zum Nachdenken blieb jedoch nicht. Das Hamsterrad begann sich wieder zu drehen. In aller Eile bereitete ich die nächste Fernostreise vor. Ich flog meine übliche Tour: Südkorea–Taiwan–Hongkong. An jedem Ort arbeitete ich drei, vier Tage in den Showrooms, wo unsere neuen Taschenmodelle vorgestellt wurden; ich verhandelte mit Kaufinteressenten und schaute mir an, was die Konkurrenz Neues auf den Markt brachte. Zudem musste ich mit den Verantwortlichen in den Fabriken die Details für die aktuelle Produktion besprechen. Ich traf unzählige Menschen und war vollauf mit den neuen Kollektionen beschäftigt, sodass der Januar schnell verging. Nur auf den langen Flügen dachte ich hin und wieder an Tarifa und die Delfine zurück. Dann gingen mir einzelne Szenen durch den Kopf, mit Diego, mit Rita und Peter, mit den Tieren auf dem Meer. Aber das alles erschien mir nun wieder fern und fast unwirklich.

Ende Januar, kurz vor meinem Abflug von Taipeh nach Hongkong, las ich in einer Zeitung, dass Anfang März in Monaco der internationale Kongress der Meeresbiologen stattfinden würde. Ich nahm diese Info nur am Rand zur Kenntnis, doch als ich in Hongkong in unser Büro kam, lag ein Fax von Diego auf meinem Tisch. Er schrieb, er sei zu einer Veranstaltung für Orca-Forscher eingeladen worden, die während des jährlichen Meeresbiologen-Kongresses in Monaco stattfinden solle, habe aber kein Geld, um hinzufliegen. Ich weiß noch genau, wie ich damals in meinem Stuhl saß, den Zettel in der Hand, und mich fragte, was ich tun sollte. Ein undurchsichtiger Orca-Forscher oder vielleicht auch nur Möchtegern-Wissenschaftler, den ich kaum kannte, bat mich, ihm einen Flug zu bezahlen, damit er zu einem Kongress über ein Fachgebiet fliegen konnte, von dem ich keine Ahnung hatte. Aber dann tauchte wieder dieses Bild der springenden Delfine vor mir auf. Entgegen meiner sonst so rationalen Art schickte ich ihm das Geld und beschloss, ebenfalls zum Kongress zu fahren und mir die Sache einmal genauer anzuschauen. In meinem Terminkalender fand sich tatsächlich ein freies Zeitfenster für ein verlängertes Wochenende in Monaco.

Als ich Anfang März losfuhr, lag auf der Nordseite des Gotthards noch Schnee. Die Autofahrt war mühsam, denn es hatte viel Verkehr. Nach der Grenze ging es besser, und mir war leichter ums Herz. Mit einem Sandwich und einer Flasche Wasser ausgerüstet, fuhr ich von da an nonstop durch und kam spätnachts müde in Monaco an. Diego erwartete mich wie verabredet beim Kongresszentrum. Er war noch immer keine Augenweide, und sein Schnurrbart schien noch ungepflegter als in Tarifa, aber wenigstens hatte er Zacharias nicht dabei. Es war eisig kalt und ungemütlich, als wir durch die menschenleeren Straßen zogen und nach etwas Essbarem suchten. Vor einer Pizzeria sahen wir zwei Menschen, die, eingehüllt in Mantel, Schal und Mütze, eine Pizza aßen. Diego kannte sie.

»Hello Anjan«, rief er, »hello Claudia, this is Katharina, she just arrived from Switzerland!«

Claudia grinste: »Dann können wir ja Baseldeutsch reden.«

Anjan und Claudia waren ein Paar und studierten an der Universität Basel Meeresbiologie. Diego, der einen Tag vor mir angekommen war, hatte sie bereits kennen gelernt. Wir wechselten nur kurz ein paar Worte, denn mir war viel zu kalt, um mich draußen hinzusetzen. In der Pizzeria erzählte mir Diego dann, dass seine Exfreundin Lourdes extra nach Tarifa gekommen sei, um Zacharias zu hüten.

»Weißt du, Lourdes ist keine einfache Frau. Wir haben uns schon diverse Male getrennt, ich komme einfach nicht von ihr los und sie auch nicht von mir. Wenn wir ein gemeinsames Projekt hätten, würden wir vielleicht wieder zusammenfinden. Bisher ist Zacharias unser einziges gemeinsames Projekt.« Offenbar war die Beziehung kompliziert.

Er träumte wohl immer noch davon, dass ich als eine Art Mäzenin seine Whalewatching-Idee finanzieren würde, aber ich machte ihm klar, dass das für mich nicht infrage kam. Trotzdem wollte ich mich hier in Monaco einmal umhören. Und so lief ich am nächsten Tag voller Neugierde mit Diego durch die Messe und sammelte begierig alle Informationen ein. Darüber, dass hier offensichtlich keiner Diego, den Orca-Forscher, kannte, machte ich mir keine Gedanken. Ich studierte die Poster, auf denen die Wissenschaftler ihre neusten Forschungsergebnisse präsentierten. Zu jedem Plakat gab es sogenannte Abstracts, kleine Zusammenfassungen, die am Eingang in Katalogform erhältlich waren und mit denen man sich in der großen Messehalle gut orientieren konnte. Als wir an diesem ersten Tag, von den vielen Eindrücken schon ziemlich müde, zwischen den Postern herumschlichen, stand plötzlich Anjan vor uns und fragte: »Ich habe für heute genügend gesehen und gehört, kommt ihr mit einen Kaffee trinken?«

Anjan, ein in der Schweiz aufgewachsener Inder, hatte drei Monate lang auf der Wal-Forschungsstation bei Les Bergeronnes am St.-Lorenz-Strom in Kanada gearbeitet und dort seine Diplomarbeit vorbereitet. Was er erzählte, war spannend. Der Walforscher Ned Lynas hatte diese Station 1978 gegründet, weil er gemerkt hatte, dass es in dieser Gegend besonders viele Belugas und Minkwale gab, deren Verhalten noch weitgehend unerforscht war. Seither konnten Biologiestudenten und andere Interessierte dort dreimonatige Praktika absolvieren und unter der Anleitung von Biologen Daten über die verschiedenen Wale sammeln, die dort lebten oder vorbeizogen. Die Volontäre fuhren täglich mit ihren Booten hinaus, fotografierten die Tiere und notierten genau, wo sie gesehen wurden. Die Daten gaben sie dann minutiös in den Computer ein. Weil jedes Tier anders aussah und besondere Merkmale wie Narben oder Flecken aufwies, konnte man die Wanderung der Wale, ihre Gruppenzugehörigkeit und ihr Verhalten erforschen. Für diese Arbeit bekamen die Volontäre keinen Lohn, im Gegenteil, um mitmachen zu dürfen, mussten sie etwas bezahlen.

Mit Biologie-Studenten zu arbeiten, schien mir eine interessante Möglichkeit zu sein, denn falls wir in Tarifa tatsächlich ein Whalewatching und eine Organisation zum Schutz der Meeressäuger aufziehen würden, könnten wir bei den Ausfahrten ja gleichzeitig wissenschaftliche Daten erheben. Ohne dass ich es bewusst realisierte, nahm das Projekt in meinem Kopf immer konkretere Formen an.

»Gibt es eine Stelle oder eine Universität, bei der alle diese Erhebungen zusammengeführt werden?«, fragte ich Anjan. »Oder könnten wir uns der Forschungsstelle am St.-Lorenz-Strom anschließen?«

Er schüttelte den Kopf. »Soweit ich weiß, gibt es keine übergeordnete Stelle für solche Daten. Jede Forschungsstation arbeitet für sich, und die Ergebnisse werden in den gängigen Zeitschriften veröffentlicht. So funktioniert Forschung eben, das ist nicht wie in der Geschäftswelt, wo sich Unternehmen aufkaufen oder sonst wie zusammentun, um marktbeherrschend zu werden.«