16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Zeitweiliger Wohlstand lässt als selbstverständlich hinnehmen, was uns in der Not als unentbehrlich zum Leben bewusst wird: das einfache tägliche Brot. Die abgehende Generation hat diese Not in zwei Weltkriegen erfahren und weiß, was Hunger ist. Die heutige Vielfalt an gutem Brot und hervorragendem Feingebäck erinnert sie immer wieder an die Jahre, da ein Stück Schwarzbrot oft nicht für Geld zu haben war. Aus der eigenen bitteren Erfahrung heraus wurde in 55 Jahren zusammengetragen, was über den Wert unseres Grundnahrungsmittels, über die Geschichte des Bauernbrotes, über Formen, Sitten und Brauch zu berichten ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

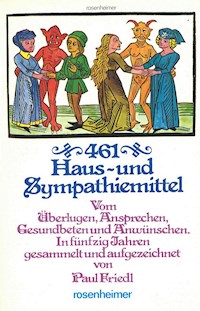

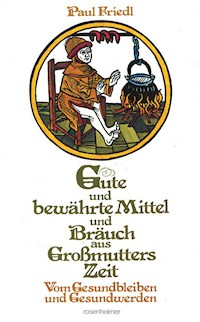

Kreutterbuch von Hieronymus Bock, Straßburg, 1577

LESEPROBE ZU

Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 1979

© 2017 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheim

www.rosenheimer.com

Umschlaggestaltung: Ulrich Eichberger, München (unter Verwendung eines Fotos von Foto Maier, Regen/ Bayr. Wald)

eISBN 978-3-475-54720-1 (epub)

Das Buch erscheint in der Reihe „Rosenheimer Raritäten“ im Rosenheimer Verlagshaus, Alfred Förg GmbH u. Co. KG, Rosenheim. Gedruckt wurde es in der Buchdruckerei Hieronymus Mühlberger, Augsburg, und gebunden in der Verlagsbuchbinderei Hans Klotz, Augsburg. Den Umschlag gestaltete Ulrich Eichberger, München, unter Verwendung eines Fotos von Foto Maier, Regen/Bayr. Wald. Der Farbteil stammt von Foto Dirmeier, Regen/Bayr. Wald. Die Abbildungen auf den Seiten 5, 13, 14, 17, 19, 93, 96, 98, 100 wurden entnommen: Petrus Andreas Matthiolus, Kreutterbuch, Frankfurt/M. 1600; der Text und die Abbildungen auf den Seiten 1, 10 und 94 stammen aus: Hieronymus Bock, Kreutterbuch, Straßburg 1577, Reprint Kölbl-Verlag, München 1977. Beide Bücher stellte das Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck, zur Verfügung. Die Fotos erstellte Foto Murauer, Innsbruck. Die Abbildungen auf den Seiten 6 (Kupferstich W. Kilian), 20, 25 (Kupferstich), 41, 64 (Bäcker- und Metzgerstreit um den längsten Zopfwecken und um die längste Wurst), 103 wurden entnommen dem Buch „Deutsches Leben der Vergangenheit in Bildern“, die Abbildungen auf den Seiten 23, 42, 43 stammen aus: „Vergil“, Straßburg 1502. Beide Bücher stellte die Bayerische Staatsbibliothek München zur Verfügung. Die Abbildungen auf den Seiten 49 bis 53 und 76 wurden entnommen: Johann Brunner, Chamer Heimatstudien, Cham 1922. Die Abbildungen auf Seite 30/31 wurden entnommen: Max Währen, Zur Entwicklung der ländlichen Bäckerei, Sonderdruck aus „Brot und Gebäck“, Heft 7 und 8, Bochum 1971. Die Abbildungen auf den Seiten 47/48 sowie der Text auf den Seiten 91/92 stammen aus: Max Währen, Unser täglich Brot in der Geschichte und im Volksbrauch, Bern. Der Text auf Seite 90 stammt aus: „Notre Pain Quotidien“, Katalog zur Ausstellung im Musée Alsacien, hrsg. von der Stadt Straßburg. Die Abbildungen auf den Seiten 83 bis 89 wurden entnommen: Ernst Burgstaller, Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspezialitäten. Ein Volkskundlicher Beitrag zur österr. Kulturgeographie (Zeichnungen J. Seidl), Zentralstelle für den Volkskundeatlas in Österreich, Linz 1957.

Worum geht es im Buch?

Paul Friedl

Himmel, erhalt uns das Bauernbrot

Zeitweiliger Wohlstand läßt als selbstverständlich hinnehmen, was uns in der Not als unentbehrlich zum Leben bewußt wird: das einfache tägliche Brot. Die abgehende Generation hat diese Not in zwei Weltkriegen erfahren und weiß, was Hunger ist. Die heutige Vielfalt an gutem Brot und hervorragendem Feingebäck erinnert sie immer wieder an die Jahre, da ein Stück Schwarzbrot oft nicht für Geld zu haben war. Aus der eigenen bitteren Erfahrung heraus wurde in 55 Jahren zusammengetragen, was über den Wert unseres Grundnahrungsmittels, über die Geschichte des Bauernbrotes, über Formen, Sitten und Brauch zu berichten ist.

Der Inhalt

Ein Wort zuvor

Kleine Brotgeschichte

Bauernbrot

Die Brotgetreide

Der Backofen

Das Backgerät

Vom Mehl zum Brot

Altbayerischer Brotsegen

Brotformen

Brotsitten

Kummerbrot

Der Brotteufel oder Brotruß

Brot und Not

Das Brot in der Volksheilkunde

Gebildebrot und Brauch im Jahreslauf

Gebildebrot und Lebenslauf

Gebildebrot zum Brauchtum in Österreich

Brot im Jahreslauf der elsässischen Bäuerin

Jeder Kanton der Schweiz hat sein eigenes Brot

Brotrezepte

Hintersinnige Sprüche über das Brot

Die Brotsage

Bauernrätsel

Die Gsangl vom Brot

Mit Thränen säe ich

Mädchen bei Ernte

Ein Wort zuvor:

Zeitweiliger Wohlstand läßt als selbstverständlich hinnehmen, was uns in der Not als unentbehrlich zum Leben bewußt wird: das einfache tägliche Brot. Die abgehende Generation hat diese Not in zwei Weltkriegen erfahren und weiß, was Hunger ist. Die heutige Vielfalt an gutem Brot und hervorragendem Feingebäck erinnert sie immer wieder an die Jahre, da ein Stück Schwarzbrot oft nicht für Geld zu haben war. Aus der eigenen bitteren Erfahrung heraus habe ich in 55 Jahren zusammengetragen, was über den Wert unseres Grundnahrungsmittels, über die Geschichte des Bauernbrotes, über Formen, Sitten und Brauch zu berichten ist, habe darüber Großeltern, Eltern, Verwandte und Bekannte befragt, die eigenen Kindheitserinnerungen aufgezeichnet und in alten Zeitungen gelesen, was M. Pfann, J. Perktold, Josef Sauer, Josef Blau und andere zur Geschichte des Brotes schrieben. So kam ich zu einer Darstellung, so eigenartig und interessant, daß ich sie gerne weitergeben möchte, denn niemand weiß, ob nicht doch wieder eine Zeit kommt, die uns das einfache Bauernbrot achten und ehren lehrt. Zum Brauchtum und zur Überlieferung, wie gesund unser Schwarzbrot ist, wäre wohl ebenfalls viel zu sagen, es soll aber nur mit den Worten des unvergessenen Landarztes Dr. Voll von Furth im Wald geschehen: „Als im Krieg die Lebensmittel knapp waren, kam die Kartoffel und das schwarze und rauhe Bauernbrot zu hohen Ehren, und die Leute waren merkwürdig gesund. Damals hätten wir das Krankenhaus entbehren können.“

Zwiesel im Februar 1979

Kleine Brotgeschichte

Von jeher lebten die Erdbewohner mit und von der Natur, von dem, was sie ihnen in ihrem Lebensraum bot. Neben den Ergebnissen der Jagd nutzten sie alles, was ihnen die Welt der Pflanzen an Eßbarem gab, und sie lernten durch Erfahrung, was an Früchten, Wurzeln und Gräsern genießbar war, was roh oder zubereitet der Ernährung dienen konnte. Zu den rispen- und ährentragenden Gräsern gehörten schon alle uns heute noch bekannten Getreidearten. Unsere Urvorfahren erkannten bald, daß sich das Korn dieser Gräser nicht nur nach der Reife gut verarbeiten ließ, sondern auch über die Jahreszeit hinaus gehortet werden konnte. Das Korn der verschiedenen Gräser wurde so zur Nahrungsreserve für die Zeit, da die Natur ruhte. Die Urvölker sammelten und ernteten bewußt und legten sich schon auf bestimmte, in ihrem Lebensraum ertragfähige Körnerpflanzen fest, kamen auch schon früh zur Erfahrung, daß sich die Körner durch Samenlegung fortpflanzen und vermehren ließen. Der Getreideanbau begann. Diese Zeit genauer zu bestimmen, ist nicht möglich, über diesen Anfängen liegt das Dunkel der Vorgeschichte. Fest steht, daß sich in guten Gegenden bald Roggen und Weizen durchsetzten, in den asiatischen Ländern der Reis. Die Völker Indiens, am Euphrat und Tigris und im alten Ägypten begannen das Getreide bald zum Verzehr zu verarbeiten, zu zerstampfen oder zwischen Steinen zu zermahlen, das gewonnene Gut mit Wasser anzuteigen und diese Teigmasse roh, allenfalls noch mit Salz, Honig oder Früchten versetzt, als wichtiges Nahrungsmittel zu genießen, später aber schon auf heißen Steinen in Fladen zu backen. Reste von eingeteigtem Schrot oder Mehl, aber auch von Fladen fanden sich bei allen Ausgrabungen. Die Verarbeitung des Mehles zum festen Brot hatte begonnen. Einer Gefährtin des griechischen Gottes Dionysos, Sohn des Zeus und der Semele, verehrt als Gott der Triebhaftigkeit und des Weines, wird die Erfindung des Backofens zugeschrieben. Damit entwickelten sich schon Veränderungen der Backformen vom einfachen Fladen zum Brotgebilde, zu Wecken und Laibchen und den verschiedensten Arten von Opferbroten. Eine alte Brotsage erzählt, daß einstmals eine griechische Frau ein Teiglaiblein zur Seite gelegt und beim Backen vergessen hatte. Als sie das Laibchen Tage später entdeckte und unter den neu angesetzten Teig mischte, brachte sie das erste mit Sauerteig gemachte Brot aus dem Ofen, und der ganze Ort staunte über das lockere und säuerlich schmackhafte Gebäck. Im Alten Testament erscheint ebenfalls das Sauerteigbrot; es heißt, daß es von den Ägyptern übernommen wurde.

Aber auch unsere Vorfahren im großen Raum altbayerischen Volkstums nutzten von Anbeginn das Angebot der Natur und ihrer korntragenden Gräser. Sie gelangten ebenfalls über das geschrotete und gemahlene Getreide zum Brot als wichtigste Ernährungsgrundlage. Die Vermehrung der Körner durch Anbau war ihnen ebenso bekannt, und ihre Volksstämme drängten zu Gebieten, die den Ackerbau zuließen. Sie brachten Roggen, Weizen, Buchweizen, Gerste und Hirse, siedelten und wirtschafteten in den fruchtbarsten Landschaften und übertrugen ihren Frauen die Verarbeitung des Kornes zu Mehl und Brot. Existierte durch viele Jahrhunderte hindurch nur die häusliche Brotherstellung, so kam es mit dem Wachstum der Siedlungen zu Märkten und Städten doch bald zur handwerklichen Bäckerei und damit zur Entwicklung verschiedener Brotsorten, hergestellt von eigenen Schwarz- und Weißbäckern. Auf dem Lande blieb jedoch bis in unsere Zeit hinein das Brotbacken bei den Haushalten, blieb es beim kernigen Haus- oder Bauernbrot. Es konnte von der Feinbäckerei nicht abgelöst oder verdrängt werden. Es unterscheidet sich heute noch durch seinen eigentümlichen und begehrten Geschmack vom Handwerks- oder Fabrikbrot, da man in der Hausbäckerei, wie von altersher, den Sauerteig als Treibmittel verwendet, während sonst mit Preßhefe oder Bäckerhefe gearbeitet wird.

Bäckerei

Während die Hausbäckerei auch heute noch keinen besonderen Vorschriften unterliegt, erließen schon vor 500 Jahren Gebietsherren und Städte strenge Anordnungen zur Bereitung und Qualitätssicherung des Handelsbrotes, machten Regierungen und Parlamente Brotgesetze, für Deutschland das große Brotgesetz von 1935. Heute wird gutes und gesundes Vollkornbrot neben einer Vielzahl von Brotsorten im Handel angeboten, geblieben aber ist auch das echte, im Hausbackofen in herkömmlicher Weise hergestellte gesunde und kernige altbayerische Bauernbrot; doch werden in unserer Zeit schon viele Bauernbacköfen nicht mehr genutzt, das echte Bauernbrot ist eine Rarität geworden.

Bauernbrot

Der Inbegriff eines würzigen, kernigen, geschmackvollen und nahrhaften Brotes ist immer noch das Bauernbrot. Es ist gesund und hat auch heute seine vielen Freunde, die keinen Weg scheuen, um von einer im herkömmlichen Holzofen backenden Bäuerin einen Laib zu ergattern. Vorerst gibt es ja die Bauern noch, die ihr eigenes Hausbrot nicht vermissen wollen, und es gibt diejenigen wieder, die gerne zur eigenen Broterzeugung zurückkehren, nachdem sie sie aus irgendwelchen Gründen schon aufgegeben hatten. Bauernbrot ist eben Bauernbrot. Man kann es mit anderen Backtechniken und anderen Zusammensetzungen und Bearbeitungen nicht nachahmen. Die vielen, heute angebotenen Kornbrotsorten können es nicht ersetzen, auch wenn sie sich darauf berufen, bayerisches Bauernbrot, Holzofenbrot, Ursauerbrot, Vollkornbrot oder Landbrot zu sein. Zwar stellen die Bäckereien schon immer ausgezeichnetes Schwarzbrot her, nützen hierfür oftmals den Sauerteig und nicht die Preßhefe, doch in der Regel zwingt sie ihr gewerbliches Backverfahren, vom reinen Kornbrot abzugehen und, um ihr Erzeugnis locker zu halten, dem Roggenmehl ein Fünftel oder mindestens ein Zehntel gutes Weizenmehl beizumengen. Es verbessert wohl die Qualität, führt aber von Würze und Geschmack des Bauernbrotes weg. Leider sind die meisten der bäuerlichen Backöfen verschwunden, und die Ofenmaurer kaum mehr zu finden, so daß manche Bäuerin inzwischen zum eisernen Hausbackofen gekommen ist bzw. sich darauf beschränkt, zwar das eigene Brot noch herzustellen, zum Backen es aber in die nächste Bäckerei zu bringen. Auch dies ist noch echtes Bauernbrot, aber die Bäuerin weiß, daß die alte Art des eigenen Backens ihrem Brot merkbare geschmackliche Kennzeichen gegeben hat. Wohl hat das Bauernbrot den Nachteil, daß es nicht täglich frisch auf den Tisch kommen kann, daß der letzte Laib meist schon hart und mindestens vierzehn Tage alt ist. Da jedoch frischgebackenes Brot nur für einen Tag ein wahrer Leckerbissen sein kann und nicht gesund und verträglich wäre, müßte man es jeden Tag genießen, wird der Nachteil des Altbackenwerdens leicht aufgehoben. Im Gegenteil, es ist ja bekannt, daß altes Brot vom Körper, von Magen und Darm, besser aufgenommen wird als neues. Die Bäuerin weiß auch, daß das Mehl, je feiner es ausgemahlen ist, wichtige Nährstoffe verliert und daß die Mischung des Roggenmehles mit Weizen-, Gersten- oder Kartoffelmehl sehr auf Kosten des Nährwertes und des Geschmackes geht. Andererseits fügt sie neben den Gewürzen manchmal dem Teig einige gekochte Kartoffeln bei, weil diese tatsächlich den Geschmack verbessern. Eine alte Erfahrung ist ferner, daß es der Kümmel ist, der das Brot gut verdaulich macht. Manche Bäuerin betrachtete es als ihr von der Mutter überliefertes Backgeheimnis, dem Brot neben dem Kümmel auch noch Kümmelwasser im Teig mitzugeben, um es damit verträglicher und würziger zu machen. Bei unseren Nachfragen wurden uns noch andere Beigaben bekannt, die allerdings in ganz geringen Mengen ins Mehl kamen: Fenchel sowie Saft von soviel Birnen, als man Brotlaibe vorgesehen hatte, wobei die unedlen Holzbirnen bevorzugt wurden, oder auch ein wenig Saft von gestoßenen Wacholderbeeren. In Sulden unterm Order buk eine Bergbäuerin ein besonders eigenartig, aber auch pikant schmeckendes Brot, dem sie, wie sie uns erzählte, nach Familientradition eine fein zerriebene Zirbelnuß beigefügt hatte. Im allgemeinen hielt man sich aber mit den Gewürzen und Geschmacksbeigaben zurück, da sie die Gärung ungünstig beeinflussen konnten und auch den dem Bauernbrot eigenen und geschätzten Geschmack des Roggens veränderten.

Das Hausbrot wurde und wird nur in runden Laiben, selten in der Form des länglichen Weckens hergestellt, bei den Gebirgsbauern auch in fingerdicken Fladen, die sehr lange haltbar sind, im Alter aber nur noch zerkrümelt gegessen oder für die Suppe verwendet werden können.

Heute gilt noch die Überzeugung, daß starke Brotesser auch starke Männer sind, bzw. kräftige und arbeitstüchtige, gesunde Frauen. Die bayerischen Bauern ließen ihr Korn in der Regel in zwei Sorten ausmahlen, dem schwarzen Brotmehl und dem weißeren Knödlmehl, das auch zum Bereiten der Mehlspeisen verwendet wurde. Letzteres wurde inzwischen völlig vom Weizenmehl abgelöst, doch man weiß noch vom besonders guten Geschmack der roggenen Hausmannskost. In welch hohem Ansehen das echte Bauernbrot stand, drückte einmal der redliche Dorfpfarrer Bieringer von St. Oswald zum Abschluß seiner Predigt gelegentlich des Erntedankes aus, und dieses Lob des Brotes lautete so:

„Himmel, erhalt uns das Bauernbrot und die Bauernart! Es möge grob und gesund bleiben. Gib einem Holzknecht einen gehörigen Keil Bauernbrot mit zur Arbeit, und es gibt ihm die Kraft durchzuhalten bis zum Abend. Gibst Du ihm aber das feine weiße Brot, gleich einen ganzen Wecken, dann wird er trotzdem am Mittag keine Kraft und keine Arbeitslust mehr haben. Gib Deinen weiblichen Ehhalten das schwarze Brot, denn wenn sie das weiße essen, schwindet auch bei ihnen die Arbeitsfreude und sie denken an Müßiggang und Völlerei, an das feine und leichte Leben der Reichen. Wer beim Bauernbrot bleibt, vergißt auch die gesunde Bauernart, die Bescheidenheit und schaffende Lebensfreude nicht und hat die Kraft, allezeit sein Tagewerk zu tun. Darum: Himmel, erhalt uns unser Bauernbrot.“

Korn

Sie wollen wissen, wie es weitergeht?Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com