4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: bloomoon

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

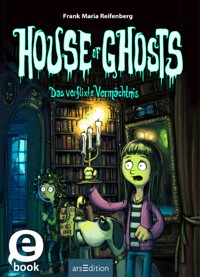

Das verflixte Vermächtnis

Eine Villa zu erben ist nicht übel. Nichtsdestotrotz wäre Melli lieber in New York geblieben, statt in ein deutsches Kaff mit einer heruntergekommenen Villa zu ziehen. Aber weil Familie Bower notorisch pleite ist, greifen ihre Eltern die Gelegenheit beim Schopf und ziehen in die alte Bruchbude ein. Melli merkt schon in der ersten Nacht, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Immer wieder ist ihr schaurig-kalt und es kracht und knirscht im Gebälk. Zusammen mit dem Nachbarsjungen Hotte steckt Melli plötzlich mittendrin in einem richtigen Geisterabenteuer …

- Das perfekte Geschenk: Für Mädchen und Jungen ab 10 Jahren

- So macht Lesen Spaß: Kurze Kapitel, atemberaubende Spannung und witzige Geschichten zum Gruseln und Lachen

- Lustig illustriert: mit coolen Vignetten von Fréderic Bertrand

- Extra-Motivation: Zu diesem Buch gibt es ein Quiz bei Antolin

Über das Buch

Mit seiner Kinderbuchreihe „House of Ghosts“ begeistert der Erfolgsautor Frank M. Reifenberg zahlreiche Fans. Die lustigen und spannenden Geschichten in der Geistervilla sind das ideale Lesefutter für abenteuerlustige Leserinnen und Leser!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Vollständige eBook-Ausgabe der Hardcoverausgabe

© 2017 ars Edition GmbH, Friedrichstr. 9, 80801 München

Alle Rechte vorbehalten

© Text: Frank Maria Reifenberg

© Coverillustration und Vignetten: Fréderic Bertrand

Textlektorat: Maraike Sörensen-Knoop

eBook Umsetzung: Zeilenwert GmbH

ISBN ebook 978-3-8458-2189-4

ISBN Printausgabe 978-3-8458-1712-5

www.arsedition.de

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

Für Jannes Luka, Leevke & ihre Eltern

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Ein Haus, das vielleicht bald umkippt

Eine Besucherin mit Vergangenheit

Eine nächtliche Begegnung

Ein Zimmer, das ein paar Geheimnisse birgt

Ein überraschendes Erbe

Ein gefährlicher Verfolger

Ein Unfall zur Unzeit

Ein Brief voller Rätsel

Ein Rosengarten, in dem die Zeit verrücktspielt

Ein Hoffnungsschimmer am Horizont

Ein Besucher, der sich auflöst

Ein Gegner, der alles auf eine Karte setzt

Eine Pforte, die es gar nicht gibt

Ein Vertrag, der Folgen haben würde

Ein Ruf in letzter Minute

Ein Schlaftrunk für die Ewigkeit

Eine Frau, die schlechte Nachrichten bringt

Vorschau Band 2

Der Autor

Weitere Titel

BEIM ANBLICKDES HAUSES stemmte Mama die Hände in die Hüften und sagte: »Es braucht ganz offensichtlich eine zupackende Hand und …« Weiter fiel ihr nichts ein. Das war kein Wunder. Zu diesem Haus fiel einem wirklich nicht viel ein, und wenn, war es nur wenig Schönes, obwohl die Abendsonne alles in ein goldenes Licht tauchte.

»… und ein paar Ideen«, half ich Mama auf die Sprünge und vollendete ihren Satz.

»Genau, Melli Bower, du bist das schlauste Mädchen von hier bis überall. Ein paar Ideen«, sagte Mama und verzog das Gesicht. Das sollte wohl ein Lächeln sein.

Mama hat das schönste Lächeln der Welt, das nur noch von ihrem fröhlichen Lachen übertroffen wird. Was sich jetzt in ihrem Gesicht tat, glich der Miene, wenn sie aus Versehen einen Schluck Kaffee trinkt, der schon kalt geworden ist. Mama hasst kalten Kaffee.

Mit ein paar Ideen kann man in Mamas Leben alles regeln. Fast. Ein paar Ideen, um diese Schnapsidee zu verhindern, in der wir uns gerade mittendrin befanden, hatte leider niemand gehabt. Auch Mama nicht.

Bobbyboy, mein kleiner Bruder, quengelte. Alle nennen ihn Bobbyboy, so kann man ihn gut von meinem Vater unterscheiden, der heißt ebenfalls Bobby, aber Big Bobby.

»Wann fahren wir nach Hause?«, fragte Bobbyboy nun zum fünften Mal, setzte sich auf das Köfferchen, in dem sich seine liebsten Dinge befanden, und stützte das Kinn in die Hände.

Bobby ist nicht dumm. Er wusste, was passieren würde. In ein paar Tagen kam der große Überseecontainer mit unseren restlichen Sachen, und dann war besiegelt, was Mama nun sagte: »Das ist jetzt unser Zuhause.« Mama zeigte auf das Haus, machte dabei aber das Kalter-Kaffee-Gesicht. »Ist doch hübsch. So, so …«Wieder wollte ihr einfach keine Beschreibung einfallen. »Kommt schon, wir schauen es uns genauer an«, versuchte sie positiv an die Sache ranzugehen,

Gleich sagt sie, dass Bobbyboy und ich jeder ein eigenes Zimmer bekommen werden und uns nicht mehr auf die Nerven gehen müssen, dachte ich. Darauf hätte ich gewettet. Ich kenne meine Mutter immerhin mein ganzes Leben lang, und das sind nun schon fast zwölf Jahre.

»Bobbyboy, guck doch mal, wie groß es ist. Du bekommst dein eigenes Zimmer und Melli auch. Wenn ihr wollt, jeder am anderen Ende des Hauses!«

Bobby schüttelte den Kopf. »Das kippt gleich um«, sagte er. »Da geh ich nicht rein.«

»Das kippt schon seit 200 Jahren nicht um, warum sollte es heute umkippen?«, sagte Mama. Sie lachte wieder ein bisschen gequält über ihren ziemlich unwitzigen Witz und stupste Papa an. »Hey, Big Bobby Bower, sag du doch mal was!«

Papa nickte und stieß dieses Gnarzen aus, das er immer von sich gibt, wenn etwas nicht nach Plan läuft oder wenn er auf etwas keine Antwort weiß oder wenn er einen Hefezopf vermasselt hat. »Gnrgnrgnhz.«

Papa gnarzt oft, weil er mit allen Arten von Plänen auf Kriegsfuß steht. Er weiß viele Antworten, meistens zu anderen Fragen, als man gestellt hat. Nur Hefezopf gelingt ihm fast immer.

Cindy Featherbreads Mops mit dem unappetitlichen Namen Broccoli bringt dieses Geräusch auch zustande, aber das liegt an seiner verwachsenen Nase. Meine Freundin Cindy vermisste ich schon jetzt. Broccoli vermisste ich nicht, dafür hatte er zu oft in meine Lieblingsumhängetasche gepinkelt. In die verkriecht er sich immer, wenn er Angst hat, und er hat vor allem und jedem Angst.

Falsch. Er verkroch sich in meine Lieblingsumhängetasche, musste es heißen. Vergangenheit! Denn so schnell würde das nicht mehr passieren. Broccoli war in New York, wo auch Cindy war und wo ich hätte sein sollen. Denn dort gehörte ich hin, dort war ich aufgewachsen und dort sollte ich im neuen Schuljahr die Hauptrolle im nächsten Theaterstück bekommen: Julia. Genau, die Julia, die sich ausgerechnet in Romeo verliebt und ihn nicht haben darf, weil …

Das war eigentlich alles egal. Ich war nun in Kohlfincken. Kennt jemand Kohlfincken? Nein? Kein Wunder, denn Kohlfincken ist so ziemlich der verlassenste und langweiligste Ort auf der ganzen Welt, dessen bin ich mir ganz sicher.

Und nun auch noch ein Haus, das aussah, als kippe es jeden Augenblick vornüber.

Wir hatten es von Emilie Bauerfeind geerbt, einer Urgroßschwiegercousine soundso vielten Grades. Bis zum Tag, an dem die Benachrichtigung über diese Erbschaft eingetroffen war, hatte niemand gewusst, dass es diese Urgroßschwiegercousine überhaupt gegeben hatte.

»Urteile nie nach dem ersten Eindruck«, ist einer der Grundsätze meiner Mutter.

Der erste Eindruck von diesem Haus war nur weitaus besser gewesen als der zweite und der dritte und wahrscheinlich alle weiteren. Es bröckelte an allen Ecken und Enden. Im ersten Stock waren zwei Fenster zugemauert, im zweiten eins mit Brettern vernagelt, der dritte Stock hatte nur völlig blinde Fenster, aber wenigstens waren sie nicht kaputt. Dafür klaffte im Dach oben links ein Loch und die Regenrinne hing ungefähr einen Meter hinab.

Nur die Klinken an der Tür waren hübsch. Sie hatten die Form zweier Tauben, die sich anschauen, und sie schimmerten wie die Messingknöpfe an Papas gutem Jackett. Eigentlich waren sie das Einzige an diesem Gemäuer, das glänzte. Man konnte meinen, die Griffe würden jeden Tag hundertmal von irgendwelchen Händen benutzt und dabei blank geputzt.

Ich schloss die Augen und konzentrierte mich auf meinen Atem, wie es uns in der Schule die Leiterin der Theatergruppe beigebracht hatte. Beim Einatmen stellte ich mir eine Öffnung oben auf meinem Kopf vor, sog den Atem durch dieses Loch, schickte ihn durch den ganzen Körper und ließ die Luft durch die Sohle der Füße hinaus. Beim zweiten Einatmen nahm die Luft den umgekehrten Weg: von den Füßen durch den Körper hinauf zum Kopf und aus dem Loch hinaus. Das Ganze machte ich fünf Mal.

Natürlich atmete man nicht wirklich durch ein Loch im Kopf und schon gar nicht durch die Füße. Man sollte es sich nur vorstellen, wie der Atem durch den ganzen Körper strömte und alle schlechten Gefühle mitnahm. Es sollte gegen das Lampenfieber helfen, bevor man auf die Bühne trat.

Lampenfieber war das schlimmste Gefühl, das ich bisher kannte – abgesehen von fast allen Gefühlen, die fast alle Jungs aus meiner Klasse erzeugten. Denen war mit Atemübungen nicht beizukommen.

Als ich Cindy damals das erste Mal von dieser Art zu atmen erzählt hatte, war ich mir selbst ein wenig sonderbar vorgekommen. Beim Gedanken, durch die Füße zu atmen, hatte Cindy sich geschüttelt. Vielleicht weil sie sich vorstellte, wie ein paar der Jungs diese Übung machten, besonders die Jungs, die niemals in Gegenwart von anderen ihre Turnschuhe ausziehen durften. Außer ein Sanitäter war in der Nähe. Aber die Methode, die Cindy wegen des Lochs oben auf dem Kopf auch Zombie-Atmen nannte, funktionierte bei mir normalerweise ziemlich gut.

In diesem Augenblick, vor diesem komplett vergammelten Gemäuer, tat sich jedoch überhaupt nichts. Für mich war das ein Hinweis mehr darauf, dass wir uns alle auf etwas gefasst machen mussten.

»Hörst du die Türglocke?«, sagte eine Stimme direkt neben mir. Ich zuckte zusammen.

Mama war hinter mich getreten und hatte mir ins Ohr geflüstert. Sie lachte.

Von einer Glocke oder Klingel hatte ich nichts gehört, aber im nächsten Augenblick war ich mir nicht mehr sicher, ob drinnen nicht doch ein Glöckchen geklingelt hatte.

Papa hantierte an einem Bund mit unzähligen Schlüsseln herum. Schon beim ersten Versuch, den Ring zu öffnen, an dem sie alle baumelten, purzelten die Schlüssel zu Boden.

»Oh, Mist«, gnarzte Papa. Er sammelte alle Schlüssel etwas umständlich auf, steckte sie wieder auf den Ring und begann, sie reihum auszuprobieren.

Ich legte beide Hände an die Scheiben des kleinen Fensters neben der Tür. Ich konnte durch das bunt gemusterte Glas nicht viel erkennen, zumal es noch eine zweite Tür oder einen Windfang gab. Dahinter schien eine große Eingangshalle zu liegen, von der aus eine Freitreppe hinauf in die erste Etage führte.

Ein schwacher Lichtschimmer drang hindurch. Gerade als ich zurücktreten wollte, bewegte sich im Gegenlicht etwas. Eine Gestalt, sie huschte von links nach rechts.

»Da ist jemand im Haus«, flüsterte ich. Ich weiß nicht, warum ich flüsterte, aber irgendwie trauten sich keine lauten Töne über meine Lippen.

»Das kann nicht sein!« Mama hob die Schlüssel in die Höhe. Der richtige für die Haustür schien nicht dabei gewesen zu sein. »Die Bude ist verriegelt und verrammelt, und Einbrecher verirren sich ganz bestimmt nicht in ein Haus, das vielleicht bald umkippt. Du siehst Gespenster, Melli Bower.« Mama lachte. Es war ihr echtes Lachen, wie es keiner schöner hervorbringt.

ESDAUERTENOCHEINEGANZE WEILE, bis wir endlich ins Haus gelangten. An der Seite des Gebäudes erreichte man über einen schmalen Weg den hinteren Teil des Grundstücks. Von einem verwilderten Garten aus führte eine kleine Freitreppe zu einer Veranda mit einer verglasten Doppeltür.

»Vielleicht passt hier einer«, sagte Papa und begann von vorne, die Schlüssel auszuprobieren.

Hier, hinter dem Haus, sah alles netter aus, fand ich. Ein bisschen verwunschen und romantisch. Wahrscheinlich lag das an den vielen Blumen und blühenden Sträuchern, die das Grundstück überwucherten. Leuchtend roter Klatschmohn und tiefblaue Kornblumen wurden von Bienen und Schmetterlingen umtanzt.

Es war fast schon ein kleiner Park, in dessen Mitte ein wuchtiger Kastanienbaum stand. An einem der Äste baumelte eine Schaukel. Am anderen Ende des Geländes erahnte man einen Rundbogen und ein Rondell. Wenn mich nicht alles täuschte, war das einmal ein Rosengarten gewesen, auf jeden Fall hatten sich Rosen in allen Farben dieses Stück des Gartens erobert.

»Oder es steht irgendwo ein Fenster offen«, sagte Mama und stapfte durch das hohe Gras um das Haus herum. »Dann brechen wir in unser eigenes Haus ein.«

Mein Bruder setzte sich auf die Treppenstufen und seufzte.

Ich stieg die wenigen Stufen hinauf.

Der Boden der Veranda bestand aus einem Mosaik. Es war so verdreckt, dass man das Motiv kaum noch erkannte. Ich kniete mich hin und wischte es so gut es ging frei. Schmetterlinge kamen zum Vorschein, größer und bunter als die echten im Garten. Sie waren aus winzigen Glasperlchen so kunstvoll gelegt, dass sie fast so lebendig wie echte Insekten aussahen.

»Melli …«, machte Bobbyboy sich quengelnd bemerkbar. Ich war so abgelenkt von dem Strudel der flatternden Falter auf dem Mosaik, dass ich nicht sofort reagierte. »Meelliii!«, wiederholte Bobby, nun deutlich ungehaltener.

»Was denn?«, gab ich ein bisschen genervt zurück.

»Darf ich auf die Schaukel?«

Ich musste grinsen. Normalerweise bat er mich nie um irgendwas, schon gar nicht um Erlaubnis. Wahrscheinlich war ihm die ganze Sache mit dem Haus, das vielleicht bald umkippte, nicht geheuer. Da brauchte er ein bisschen schwesterliche Rückendeckung.

»Vielleicht ist sie genauso morsch wie alles hier«, gab ich zu bedenken.

Bobby sprang auf und umklammerte mich. »Büttteeee …«, spielte er den kleinen Jungen. Dann hüpfte er durch das hohe Gras, das ihm fast bis zum Gürtel reichte, auf den Baum zu. »Schiebst du mich an?«, rief er. Er saß schon fast auf der Schaukel.

Ich folgte ihm, kam aber zu spät. Erwartungsvoll blickte er mir von der Schaukel aus entgegen, als das Sitzbrett mit einem knirschenden Geräusch brach.

Mein Bruder landete mit dem Po auf der Wiese, mitten in den Splittern des zerborstenen Holzes. »Aua«, schrie er.

»Das war’s wohl mit Schaukeln«, sagte ich.

»Bingo«, rief mein Vater in diesem Moment. »Der passt!« Er hatte den richtigen Schlüssel für die Verandatür gefunden.

»Komme schon«, schallte von irgendwo die Stimme meiner Mutter ums Haus.

AURORA IRRTE BEREITS SEIT EINER WOCHE in dieser Villa herum. Meistens hatte sie in der schmutzigen Dachkammer voller Taubendreck und Spinnweben gesessen. Dort oben war sie ziemlich sicher, das spürte sie nach all der Zeit auf der Suche. Die Spinnen waren schrecklich groß, so groß wie eine Scheibe der kandierten Orangen, die Aurora so geliebt hatte, damals, als noch alles in Ordnung gewesen war.

Überall krabbelten sie herum, über die Dielen, an den Dachpfosten aus rauem Eichenholz hinauf, entlang der Streben, und dann seilten sie sich plötzlich hinab, hingen an ihrem seidenen Faden direkt vor Auroras Gesicht und starrten ihr in die Augen.

Früher hatte ihr ältester Bruder Ippolito alles stehen und liegen lassen, wenn er irgendwo im Castello, von dem aus ihr Vater die Stadt beherrschte, einen der schrillen Rufe Auroras hörte. Ippolito suchte dann so lange, bis er die Spinne gefunden hatte, und zerschmetterte sie mit dem, was ihm gerade in die Finger geriet, zur Not auch mit der flachen Hand.

Vielleicht verfolgen sie mich deshalb noch immer? Vielleicht sind es die Geister all der zermalmten Spinnen, und das war nun ihre Rache?, fragte Aurora sich. Die Geister von Spinnen, so ein Unsinn!

Nur wer eine Seele hatte, konnte ein Geist werden, das wusste Aurora doch schon lange. Aber vielleicht hatten Spinnen eine Seele, wer wusste das denn so genau? Foufou, der Kater, der früher immer in ihr Zimmer mit der weiten Aussicht über die Stadt geschlichen kam, hatte bestimmt eine Seele gehabt. Ein Blick in seine bernsteingelben Augen hatte das sofort verraten.

Oder die Spinnen waren Abgesandte des Einäugigen? Hatte er ihre Spur wieder aufgenommen, sie gefunden, jetzt, wo sie dem Ziel so nahe war? Er konnte fast jede Gestalt annehmen, nur sein Auge, das er schon vor ewigen Zeiten verloren hatte, verriet ihn. Beim nächsten Mal musste sie sich die Spinnen sehr genau ansehen und prüfen, ob einer von ihnen ein Auge fehlte.

Spinnen, Seelen, Geister – sei nicht töricht, ermahnte Aurora sich, und benimm dich nicht wie ein dummes Bauernmädchen. Du bist die Tochter eines Herzogs!

Das zählte jedoch nichts mehr.

Aurora konnte keine Befehle mehr geben, damit die Dienerschaft dann prompt ihre Wünsche erfüllte. Für alles musste sie selbst sorgen, und vor allem musste sie es hinnehmen, wenn der Ort, an dem sie sicher war, ein Dachboden voller Taubendreck und Spinnweben mitsamt den dazugehörigen Spinnen war. Im Vergleich zu ihrem letzten Versteck war dieses hier geradezu luxuriös.

Sie hatte es bis in diese Villa geschafft, über das Meer war sie gesegelt, über die Alpen gereist, durch klirrende Kälte und brennende Hitze. Zweimal hatte sie es fast geschafft, ihr Ziel fast erreicht, aber beide Male war es im letzten Moment misslungen. Die Pförtner hatten ihr nicht geglaubt.

»Geh zu Emilie Bauerfeind, in Kohlfincken. Das liegt in Deutschland«, hatte man ihr geraten. »Sie ist eine gute Frau, und sie lässt dich durch, sogar wenn du deinen Tribut nicht zollen kannst. Du wirst sie davon überzeugen, dass du unschuldig bist.«

Am Geld sollte es nicht liegen, daran sicher nicht. Der Tribut würde nicht das Problem sein.

Aurora setzte sich in den mit rotem Brokat bezogenen Armsessel. Sie hatte das passende Gegenstück dazu unten in der Bibliothek entdeckt. Dieser hier hatte nur drei Beine, als Ersatz für das vierte hatte jemand ein paar Ziegelsteine aufgestapelt, auf denen die Sitzfläche nun ruhte.

Es war egal, dass der Stuhl ebenso staubig war wie alles hier. Sogar die Hinterlassenschaft des gurrenden Federviehs machte ihr nichts aus. Seit Auroras Einzug trauten sich die Tauben nicht mehr durch die Dachluke hinein. An ihrem Kleid würde sowieso kein Schmutz hängen bleiben, so wie es nicht mehr nass wurde und niemals verschlissen und abgenutzt aussehen würde.

Es sah genauso aus wie an jenem schrecklichen Tag, unverändert, wie Aurora selbst. Es war ihr liebstes Gewand. Auf dem Fest zu ihrem vierzehnten Geburtstag hatte sie es zum ersten und einzigen Mal getragen, und Ippolito hatte von dem roten Burgunderwein darübergegossen, nicht absichtlich, natürlich nicht. Im wilden Tanz durch den Garten hatte sie ihren Bruder aus Versehen angestoßen.

Ihr Geburtstag wurde immer auf dem Landgut gefeiert, weil Aurora im Juli geboren war. Wenn die Stadt in der Sommerhitze kochte und der Gestank in den Gassen rund um das Schloss unerträglich wurde, gingen sie alle aufs Land.

Der Fleck war in der lindgrünen Seide der Schürze noch zu erkennen. Aurora strich mit einem Seufzer darüber und spürte die harte Münze in der geheimen Tasche, die die Schneiderin am Ansatz der Schürze geschickt eingenäht hatte.

Sie bot gerade genug Platz, um ein Tüchlein aus feinster Brüsseler Spitze darin zu verwahren oder eine Muschel, die man am Strand gefunden hatte, oder um den kleinen Tiegel mit Lippenrot zu verstecken, den Auroras Mutter nicht entdecken durfte. Oder die Münze, die sie so dringend für die Frau brauchte. Einen Gold-Dukaten, für den manch ein dunkler Bursche einen Mord begehen würde.

Aber das Haus war leer, die Frau nicht mehr da gewesen, als Aurora es endlich gefunden hatte. Das Goldstück war zu nichts nutze, das hatte Aurora geglaubt und sich schon der Verzweiflung hingeben wollen, aber dann war das Mädchen mit seiner Familie eingetroffen.