9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

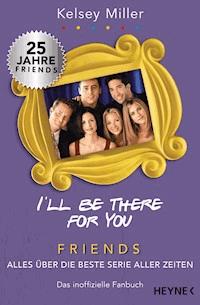

Sie war die erfolgreichste Serie der Neunziger: Friends. 1994 flimmerte sie das erste Mal über die Bildschirme und machte die Charaktere Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey und Phoebe schlagartig berühmt. Obwohl 2004 Schluss war, hat die Sitcom bis heute Kultstatus. Die Popkultur-Expertin Kelsey Miller hat mit den Machern der Serie und ihren unzähligen Gaststars gesprochen. Sie erzählt ikonische Momente, Anekdoten von den Dreharbeiten und spannende Hintergrundgeschichten; zeigt, wie stilbildend Friends war – vom Aufstieg der Coffee-Shop-Kultur bis zur berühmtesten Frisur der Welt: The Rachel –, und erklärt, warum eine Sitcom über sechs Twentysomethings das Fernsehen für immer verändert hat. Das ultimative Fanbuch zur besten Serie aller Zeiten!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 472

Ähnliche

Sie war die erfolgreichste Serie der Neunziger: Friends. 1994 flimmerte sie das erste Mal über die Bildschirme und machte die Charaktere Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey und Phoebe schlagartig berühmt. Obwohl 2004 Schluss war, hat die Sitcom bis heute Kultstatus. Die Popkultur-Expertin Kelsey Miller hat mit den Machern der Serie und ihren unzähligen Gaststars gesprochen. Sie erzählt ikonische Momente, Anekdoten von den Dreharbeiten und spannende Hintergrundgeschichten; zeigt, wie stilbildend Friends war – vom Aufstieg der Coffee-Shop-Kultur bis zur berühmtesten Frisur der Welt: The Rachel –, und erklärt, warum eine Sitcom über sechs Twentysomethings das Fernsehen für immer verändert hat. Das ultimative Fanbuch zur besten Serie aller Zeiten!

Zur Autorin

Kelsey Miller studierte an der Boston University Film und Fernsehwissenschaft. Sie begann ihre Karriere in der Filmproduktion, bevor sie hauptberuflich zum Schreiben überging. Kurz nachdem sie dem Team der Lifestyle-Webseite Refinery29 beitrat, schuf sie das Anti-Diet-Project – eines der beliebtesten Aushängeschilder der globalen Medienplattform. Sie ist Senior-Redakteurin und lebt in Brooklyn.

Kelsey Miller

FRIENDS

ALLESÜBERDIEBESTESERIE ALLERZEITEN

Aus dem Amerikanischen übersetzt

von Elisabeth Schmalen

Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel I`ll be there for you: The One about Friends bei Hanover Square Press.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Dieses Buch ist kein offizielles Lizenzprodukt. Es wurde unabhängig von den Produzenten der TV-Serie Friends erstellt und veröffentlicht. Für die Inhalte ist ausschließlich der Verlag verantwortlich.

Deutsche Erstausgabe 11/2018

Copyright © 2018 by Kelsey Miller

This edition is published by arrangement with Harlequin Books S.A.

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Angelika Winnen

Bildredaktion: Tanja Zielezniak

Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild – United Archives / PictureLux / T und © http://www.friends-frame.com

Rahmen-Kapiteleinteilung: http://www.friends-frame.com

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-23775-2V002

www.heyne.de

Für meine Freunde

INHALT

INTERVIEWS

Die süßen Jahre

TEIL 1

KAPITEL 1

Die Serie, die es fast nicht gegeben hätte

KAPITEL 2

Sechs junge Leute und ein Springbrunnen

TEIL 2

KAPITEL 3

Marcel und George Clooney

KAPITEL 4

Eine Hochzeit mit zwei Bräuten

KAPITEL 5

Einmal »Rachel« für alle

KAPITEL 6

Nach der Folge nach dem Superbowl

KAPITEL 7

Alle reisen nach London (und in alle Welt)

TEIL 3

KAPITEL 8

Alles ändert sich

KAPITEL 9

Niemand stirbt

KAPITEL 10

Das doppelte Ende

KAPITEL 11

Das Comeback

DANK

ANMERKUNGEN

QUELLEN

INTERVIEWS

EINLEITUNG

Die süßen Jahre

Vor ein paar Monaten ging ich ins Fitnessstudio, stieg wie gewohnt auf mein Trainingsgerät und drückte so lange auf den abgenutzten kleinen Knopf auf dem Monitor, bis ich Kanal 46 eingestellt hatte. Es war sehr früh am Abend – die magische Stunde im Studio. Es war brechend voll, aber seltsam still, nur das Sirren der Fahrradtrainer und das rhythmische Stampfen der Turnschuhe auf den Laufbändern war zu hören. Fitnessstudios in New York gelten weithin als angesagt und dementsprechend einschüchternd, es soll dort von athletischen Supertalenten und absolut schweißfreien medizinischen Wundern wimmeln, die einander aufmerksam beäugen, während sie Hunderte Kilos stemmen und vor dem Spiegel ihre Pirouetten drehen. Alles in allem ist dieses Vorurteil erschreckend zutreffend. Aber nicht abends um halb sechs. Um diese Uhrzeit ist dort alles ruhig, und es gibt keine kritischen Blicke. Stattdessen scheint jeder Fernsehbildschirm auf einen der üblichen Kabelsender eingestellt zu sein – die New Yorker entspannen eben bei Kardiotraining und Wiederholungen alter Serien. An jenem Tag erblickte ich, als ich den Raum betrat, die übliche Reihe vertrauter Gesichter über den Hightech-Geräten. Manche guckten Grey’s Anatomy, andere zogen Law & Order vor. Einige schauten sogar Family Guy, ganz schamlos in aller Öffentlichkeit. Um halb sechs verurteilt einen niemand. Ich selbst wählte immer Kanal 46, auf dem der Sender TBS jeden Nachmittag Friends zeigte.

Angefangen hatte ich damit vor ein paar Jahren, etwa zur selben Zeit, als ich begann, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ich war Ende zwanzig, und bis dahin hatte Sport zu den Dingen gehört, die ich entweder exzessiv oder gar nicht betrieb. Wie die meisten jungen Frauen (zumindest die, die ich kenne) hielt ich Work-outs für etwas, das man sich antut, um besser auszusehen oder um das Stück Pizza wieder abzutrainieren, das man sich nach fünf Gläsern billigem Wein mit den Freunden noch eben kurz auf der Straße reingezogen hat. Jetzt war ich in eine neue Phase des Erwachsenenlebens eingetreten. Ich bestellte mir gute Pizza nach Hause und aß sie dort mit meinem langjährigen Freund – und zwar nicht allzu spät, weil wir sonst beide Sodbrennen bekamen. Sport trieb ich nun aus gesundheitlichen Gründen, wie eine echte Erwachsene. Das war nur konsequent und ziemlich langweilig, aber ich muss zugeben: Ich mochte es. Einige Aspekte des Älterwerdens gefielen mir weniger (zum Beispiel die Tatsache, dass man immer Mittel gegen Sodbrennen im Haus haben musste), aber das Fitnessstudio zählte nicht dazu. Denn dort konnte ich jeden Abend Friends schauen und für eine Zeit lang in die Vergangenheit reisen.

Kanal 46 entwickelte sich zum nostalgischen Fluchttunnel am Ende meines erwachsenen Arbeitstages. Ich strampelte mich auf dem Arc Trainer ab und sah dabei die Folge, in der Monica aus Versehen Sex mit einem Teenager hat, oder die, in der Chandler mit Jill Goodacre im Vestibül einer Bankfiliale feststeckt. Dabei wusste ich nicht einmal, wer Jill Goodacre war. Ich wusste nur, dass sie in den Neunzigern ein Victoria’s-Secret-Model gewesen war, und die Folge zu schauen glich einer Reise in die Zeit, in der sowohl sie als auch Victoria’s Secret angesagte Popkulturgrößen waren.

Ich hätte mich nie als einen Hardcore-Fan von Friends bezeichnet, obwohl ich die Serie natürlich geguckt hatte. Als die erste Folge 1994 im Fernsehen lief, war ich zehn Jahre alt, und als die Serie endete, ging ich aufs College. In den Jahren dazwischen zählte Friends zu den wichtigsten Serien – zu den wichtigsten Kulturereignissen schlechthin –, und ihre gewaltigen Auswirkungen prägten meine DNS wie radioaktive Strahlung. Ich hatte den Rachel-Haarschnitt getragen, die allerletzte Folge zusammen mit einer Gruppe schluchzender Freundinnen geguckt und hätte, wenn man mich genötigt hätte, wahrscheinlich den gesamten Text von »Smelly Cat« aufsagen können. Doch das war nun wirklich grundlegendes Friends-Wissen – diesen Dingen hatte man kaum entgehen können. Die Serie war immer auf irgendeine Weise präsent. Wenn ich mitten in der Nacht in einem Hotelzimmer den Fernseher einschaltete, lief sie dort, oder ich hörte den Titelsong in einem Supermarkt und hatte tagelang einen Ohrwurm. Friends war ein hilfreicher Bezugspunkt in Gesprächen. (»Adam Goldberg kennst du, oder? Confusion-Sommer der Ausgeflippten? Der Kerl, der Chandlers verrückten Mitbewohner mit dem Goldfisch gespielt hat? Ja, genau der.«) Ich hatte die DVDs nie besessen, aber irgendwie lagen sie immer herum, entweder weil alte Mitbewohnerinnen sie vergessen oder weil neue sie angeschleppt hatten. Als Netflix die Serie am Neujahrstag 2015 (nach monatelangem Hype) ins Programm aufnahm, stellte ich sie an, während ich meinen Kater auskurierte – genauso wie alle meine Kolleginnen und Kollegen, wie ich am nächsten Tag bei der Arbeit feststellte. Die wahren Fans hatten gar nicht erst bis zum Morgen gewartet. Sie hatten kurz nach Mitternacht begonnen und bis zum Morgengrauen durchgeschaut. Ich hingegen sah mir die alten Folgen hin und wieder gern an, ging aber davon aus, dass mein Verhältnis zu Friends ungefähr so war wie das der allermeisten Menschen.

Anfangs war das Friends-Schauen im Fitnessstudio nur eine nette kleine Ergänzung zum Kardiotraining. Besonders reizvoll war es dabei, es auf die altmodische Weise zu tun – im Fernsehen. Ich fand Gefallen an den Nachteilen, die das mit sich brachte, selbst an den Werbeunterbrechungen. Ich mochte es, mir nicht aussuchen zu können, welche Folge ich schaute. Eines Tages lief mal wieder »The One with the Cake« (deutscher Titel: »Geschenke, Geschenke«), und mir kam ein Gedanke, den ich seit Jahren nicht mehr gehabt hatte: Oh, Mann, die habe ich doch gerade erst gesehen. Selbst die Verärgerung darüber war eine tröstende Erinnerung an alte Zeiten.

Schon bald fiel mir auf, dass ich meinen Besuch im Fitnessstudio danach ausrichtete, wann Friends lief. Ich konnte den Sendeplan von TBS auswendig, wusste, wie lange ich von der Arbeit ins Fitnessstudio brauchte und wann genau ich das Büro verlassen musste, um es pünktlich dorthin zu schaffen. Ein paar Jahre später arbeitete ich ausschließlich freiberuflich, von zu Hause aus, was die zeitliche Koordinierung noch einfacher machte. Ich musste nur morgens etwas früher aufstehen, damit ich gegen 17 Uhr fertig war und rechtzeitig zu »The One with Ross’s Sandwich« (»Wer mit wem?«) ins Fitnessstudio kam. Mittlerweile gestand ich freimütig ein: Halb sechs war meine neue Primetime geworden, Friends war für mich wieder »Must-See-TV«.1

Lassen Sie mich eines klarstellen: Friends war nicht meine einzige Beschäftigung. Ich hatte ein Leben. Ich war Journalistin und lebte in New York. Ich hatte eine schöne Wohnung (nicht so schön wie die von Monica, aber wer hat das schon?), in der ich mit meinem tollen Freund lebte, der bald darauf mein toller Verlobter wurde. Natürlich hatte ich so meine Probleme, wie jeder andere Mensch auch, aber ich hatte deutlich mehr, für das ich dankbar sein konnte. Nicht einmal für viel Geld wäre ich zurück in meine Zwanziger gereist – vor allem nicht in die frühen Jahre, in denen ich ständig betrunken Pizzastücke in mich hineinstopfte. Warum also klammerte ich mich mit Anfang dreißig nun plötzlich an eine zwanzig Jahre alte Serie über Leute in ihren Zwanzigern?

Ich verstand es nicht, bis zu dem Tag vor ein paar Monaten, als ich ins Fitnessstudio kam, Friends einschalten wollte – und es nicht fand. Irgendetwas war passiert. Auf Kanal 46 lief nicht mehr TBS, sondern irgendein furchtbarer Sportsender. Ich klickte mich hektisch durch die Liste und verfasste in Gedanken schon eine E-Mail an die Betreiber des Fitnessstudios, in der ich darlegte, was für ein kapitaler Fehler es gewesen war, den Kabelanbieter zu wechseln. Als ich den Blick schweifen ließ, erwartete ich, in eine Reihe wütender Gesichter zu schauen, aber Fehlanzeige. Vielleicht hatte ich mich in meiner Meinung über die Halb-sechs-Meute und die etwas peinliche Verbindung, die zwischen uns bestand, getäuscht? War ich der Freak hier im Fitnessstudio? Gut zehn Minuten lang stand ich bewegungslos auf dem Gerät, drückte abwesend auf den Knöpfen herum und starrte ins Leere. (In diesem Augenblick war ich ganz sicher ein Freak.)

Da überlegte ich, zu welchen anderen Gelegenheiten ich mich ins Friends-Universum zurückgezogen hatte: Wenn ich krank war, in schlaflosen Nächten in fremden Hotelzimmern, an dem Tag, an dem ich eine Absage/Abfuhr von Firma/Schwarm XY erhalten hatte. Friends war der lindernde Balsam auf einem lausigen Tag – das wusste ich bereits. Doch ich hatte die Serie auch dann geschaut, wenn ich tieftraurig war oder Angst hatte: Als ich um meine verstorbenen Großeltern getrauert oder auf das Ergebnis einer Biopsie gewartet hatte. An solchen Tagen wirkte Friends nicht betäubend, sondern warm und tröstend. Die vertrauten Witze und die unverstellte Offenheit dienten mir als Schulter zum Anlehnen. Und ich war nicht die Einzige. In den Wochen nach meinem kleinen Zusammenbruch auf dem Arc Trainer sprach ich mit anderen, denen es genauso erging. Meist begann das Gespräch mit meinem beschämten Geständnis: »Wie sich herausgestellt hat, bin ich emotional abhängig von einer Sitcom. Und wie geht es dir so?«

Viele aus meinem Freundeskreis erzählten mir dann von Phasen, in denen sie selbst ständig Friends geguckt hatten. Bei manchen war es die Zeit nach dem 11. September gewesen. Mehrere Leute erwähnten die Präsidentschaftswahlen 2016 oder den Amoklauf in Las Vegas 2017. Friends war das, was sie schauten, wenn sie einfach keine weitere Nachrichtensendung mehr ertrugen. Diejenigen, die mit der Serie aufgewachsen waren, erinnerte sie an diese früheren, einfacheren Zeiten – gar nicht unbedingt in Bezug auf das Weltgeschehen, sondern auf ihr eigenes Leben. Viele schauten die Serie in persönlichen Krisen- oder Stresssituationen: nach Trennungen, dem Verlust eines Arbeitsplatzes oder in den von Schlafmangel geprägten ersten Monaten mit einem Neugeborenen. Warum Friends?, fragte ich. Lag es daran, dass die Serie auf all diese Themen einging, aber auf optimistische Weise? Waren sie auf der Suche nach etwas, worin sie sich wiedererkennen konnten? »Äh, nein«, lautete die Antwort. »Friends ist einfach witzig.«

Oft fällt in diesem Zusammenhang der Begriff »Wohlfühlfernsehen«. Er bezieht sich auf die leichte Unterhaltung, die die Serie bietet, darauf, wie wenig realitätsnah sie ist. Die Leute schauen Friends, eben weil sie sich darin nicht wiedererkennen. Es ist lächerlich! Sechs Erwachsene mit perfekt frisiertem Haar hängen mitten am Tag im Café herum? Wer bezahlt eigentlich diese riesigen Lattes? Friends ist für viele Menschen purer Eskapismus.

Doch für andere bedeutet die Serie etwas ganz anderes. Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, unterhielt ich mich mit Leuten aus allen Teilen der USA und der Welt über ihre Beziehung zu Friends. Und irgendeine Beziehung hatte jeder, auch wenn er kein Fan war – selbst diejenigen, die noch nie eine ganze Folge gesehen hatten. Meine Freundin Chrissy, die mit einer doppelten Staatsbürgerschaft in den USA und in der Schweiz aufwuchs, zählt zu Letzteren. Friends sei in beiden Ländern gleichermaßen beliebt gewesen, sagte sie, trotz der kulturellen Unterschiede. »Für Europäer, die noch nie in den USA waren, war Friends Amerika«, erzählte sie mir. Ich dachte, sie würde sich dabei auf Dinge wie Jogginghosen, fehlende Krankenversicherungen und andere Elemente des amerikanischen Lebens beziehen, die in Europa deutlich weniger verbreitet sind. Doch Chrissy korrigierte mich. »Es war die Freundlichkeit«, sagte sie. »Amerikaner lächeln, sobald man ihnen begegnet. Sie sprechen mit einem, als würde man sich schon lange kennen.« Auf die Schweizer, meinte sie, wirkten amerikanische Touristen wie verdächtig freundliche Aliens. Friends habe mit seinem spritzigen Humor und den herzlichen Figuren dafür gesorgt, dass die Schweizer dieses Verhalten etwas besser einordnen könnten. Vielleicht waren die Amerikaner eben einfach so nett. Vielleicht auch nur die New Yorker.

Ich sprach außerdem mit der Lifestyle-Journalistin Elana Fishman, die im Süden Floridas aufwuchs und heute in Manhattan lebt. Fishman ist ein Hardcore-Friends-Fan, und ihr hat die Serie ebenfalls einen ersten Eindruck vom Leben in New York verschafft. Zu Highschool-Zeiten schaute sie jeden Nachmittag mit ihrer Schwester die DVDs. Obwohl sie verstanden habe, dass alles in Friends frei erfunden sei, habe es sich doch irgendwie wahrhaftig angefühlt. »Auf einer bestimmten Ebene dachte ich: ›Okay, das ist überhaupt nicht realistisch – aber was wäre, wenn es wirklich so wäre?‹«, erzählte sie mir. Fishman träumte damals davon, in New York zu studieren und dann dort als Journalistin zu arbeiten. Friends motivierte sie und machte ihr Hoffnung, sie betrachtete die Serie nicht als Flucht aus der Realität, sondern als Blick in die Zukunft. Ihr Leben würde nicht genauso aussehen wie das der »Friends«, das war ihr klar, aber vielleicht so ähnlich. »[Ich dachte:] ›Vielleicht ziehe ich nach New York, finde dort eine beste Freundin, die in einer mietpreisgebundenen Wohnung in Greenwich Village lebt, und kann bei ihr einziehen! Das wird super! Und gegenüber leben ein paar Typen, die unsere besten Freunde sind.‹« So etwas kommt vor. Es wäre ein ziemlicher Glückstreffer, wenn alles davon einträfe, aber nicht unmöglich. Und im Grunde war auch nur ein Aspekt wirklich wichtig: »In der Highschool hatte ich nicht viele Freunde«, fügte Fishman leiser hinzu und gluckste. »Daher war es ein doppelter Trost, Friends zu gucken. Ich würde es schaffen, nach New York zu ziehen, und dort einen Freundeskreis finden.« Sie lachte auf. »Ich weiß, das klingt echt traurig!«

Ich finde nicht, dass es traurig klingt. Ich finde, es bringt die Sache auf den Punkt. Genau das ist meiner Meinung nach der Grund dafür, dass Friends bis heute eine der meistgesehenen Fernsehserien ist. Es heißt, dass in Amerika etwa sechzehn Millionen Menschen jede Woche die Wiederholungen schauen. Das sind genauso viele oder sogar mehr, als manche der Folgen erreichten, als sie zum ersten Mal liefen. Und dies sind nur die Leute, die Friends im Fernsehen schauen. Netflix verfügt seit 2015 über die Streaming-Rechte und verzeichnet mittlerweile eine Kundschaft von 118 Millionen Menschen weltweit (Tendenz steigend). Auch im Ausland ist die Anzahl der Friends-Fans enorm und stabil, teilweise wächst sie sogar. 2016 stiegen die Zuschauerzahlen in Großbritannien um 10 Prozent an; dabei laufen die Wiederholungen dort auf Comedy Central, einem Sender, dessen Hauptzielgruppe Menschen zwischen 16 und 34 Jahren sind. Teenager – die dementsprechend noch gar nicht geboren waren, als die allerletzte Folge von Friends ausgestrahlt wurde – liegen auf dem Sofa und schauen es nach der Schule. Junge Erwachsene kehren spätabends in ihre winzigen Wohnungen zurück (möglicherweise mit einem Stück Pizza im Magen), nehmen ihren Laptop mit ins Bett und schauen eine Folge Friends zum Einschlafen. Nicht-ganz-so-junge Erwachsene wie ich schauen die Wiederholungen im Fitnessstudio.

Friends hat es geschafft, dass alle Alters- und Nationengrenzen, kulturellen Hindernisse und sogar die aus heutiger Sicht kaum noch nachvollziehbaren Schwächen der Serie keine Rolle spielen. Denn im Kern handelt es sich um eine Serie über etwas wahrhaft Universelles: Freundschaft. Es ist eine Serie über die Übergangsphase im frühen Erwachsenenleben, wenn man sich von der Familie gelöst hat, nicht durch eine feste Partnerschaft gebunden ist und die Zukunft genauso aufregend wie unsicher vor einem liegt. Das Einzige, dessen man sich sicher ist, sind die Freunde.

Die Kulturkritikerin Martha Bayles nennt diese Zeit die »süßen Jahre« – eine flüchtige Phase, die von enormer Freiheit und langsam zunehmender Verantwortung geprägt ist und in der Freunde eine ganz eigene Art von Familie bilden. »In den meisten Ländern haben die jungen Leute weder die Mittel noch die Erlaubnis der Erwachsenen, diese süßen Jahre auszuleben«, schreibt sie in ihrem Buch Through a Screen Darkly. Dennoch ist Friends auch dort beliebt. Die Serie biete, so Bayles, »die Möglichkeit, diese Zeit indirekt zu erleben.« Und es stimmt: Selbst für diejenigen von uns, bei denen die Voraussetzungen stimmten, waren die süßen Jahre nie so süß wie in Friends. Unsere Probleme ließen sich nie so glatt lösen, unsere Haare lagen nie so gut und, wie schon gesagt, niemand lebte in solch einer Wohnung. Genau genommen waren nicht einmal unsere Freundschaften so perfekt. Einige von uns litten in diesen Jahren unter Einsamkeit, bei anderen waren die Freundesfamilien zerrüttet. Für wieder andere begannen die wirklich süßen Jahre erst später. Doch was wir alle wiedererkennen – und hier trifft Friends wirklich ins Schwarze –, ist die unverkennbare, alles verändernde Zuneigung, die nur zwischen Freunden herrscht. Sie ist das Netz, das uns auffängt, wenn die Familie uns enttäuscht oder auseinanderbricht. Sie ist der Rettungsanker, an dem wir uns festhalten können, wenn die Liebe scheitert. Freunde sind die Menschen, die uns in schweren Zeiten an die Hand nehmen und Seite an Seite mit uns durchs Leben gehen. Und dann passiert es – der Griff lockert sich, die Wege streben auseinander, und eines Tages schaut man sich um und stellt fest, dass man allein unterwegs ist, dass man die süßen Jahre verlassen hat und in den Rest des Lebens hinausgetreten ist.

Das erkannte ich an jenem Tag im Fitnessstudio. Ich war dreiunddreißig Jahre alt und verlobt – also noch nicht allzu sicher, was die Zukunft bringen würde, aber nicht mehr völlig ahnungslos. Jene Phase meines Lebens neigte sich nun schon seit einiger Zeit dem Ende zu. In den vergangenen Jahren waren enge Freundinnen und Freunde von mir aus beruflichen Gründen weggezogen oder hatten geheiratet. Sie bekamen Kinder, kauften Häuser und kletterten die Karriereleiter hinauf. Ich war Mitglied in einem Fitnessstudio – und ging sogar hin! An all diesen Dingen war nichts auszusetzen. Diese nächste Phase war auf ihre Weise aufregend. Doch in sie einzutreten hieß, eine andere hinter sich zu lassen, und mit ihr die Beziehungen, die damit einhergegangen waren. Nicht die Menschen – die blieben mir. Aber von nun war unser Verhältnis ein anderes. Wir konnten ebenso wenig zu unseren Freundschaften aus den Zwanzigern zurückkehren wie ins Sommerlager oder in die Highschool (und wer will das schon?). Das Leben geht weiter, Freundschaften verändern sich – und Veränderungen sind furchtbar. Daher war es kein Wunder, dass ich auf etwas Vertrautes zurückgegriffen hatte. Friends bot mir die Chance, mich in eine Zeit meines Lebens zurückzuversetzen, die langsam, aber sicher zu einer Erinnerung verblasste.

Richtig, es war nur eine alte Sitcom. Ja, in vielerlei Hinsicht gab es keinerlei Übereinstimmungen mit meinem eigenen Leben. Doch in der einzig wichtigen Hinsicht eben schon. Es war eine Serie über Freundschaft. Und wie alte Freundschaften ist auch sie nie so ganz aus meinem Leben verschwunden.

TEIL 1

KAPITEL 1

Die Serie, die es fast nicht gegeben hätte

Am 22. September 1994 strahlte der Sender NBC den Pilotfilm einer halbstündigen Comedyserie aus, die den Namen Friends trug. Sie begann genauso, wie es der schlichte Titel versprach, mit fünf jungen Leuten in den Zwanzigern, die in einem Café herumhängen und sich unterhalten. In den ersten drei Minuten haben sie noch nicht einmal Namen. Dann stürmt Rachel Green ins Central Perk, die Schleppe ihres klatschnassen Hochzeitskleides in der Hand, die Haare ausgesprochen unauffällig. Monica stellt sie der Clique und die Clique uns allen vor. Das war der Anfang.

Als Auftakt war das nicht sonderlich verheißungsvoll. Wie so viele Pilotfilme von Fernsehserien war auch diese Folge nicht ansatzweise so gut wie die, die später folgten. »The One Where Monica Gets a Roommate« (»Liebe? Nein, doch nicht!«) zeigt kaum mehr, als der englische Titel aussagt: Rachel taucht in der Stadt auf; sie hat ihren Bräutigam vor dem Altar stehen lassen, um – aus irgendeinem Grund – Monica aufzusuchen, eine Freundin aus Schulzeiten, die sie seit Langem aus den Augen verloren hat. Warum? Das spielt doch keine Rolle. Monica lässt sie bei sich einziehen, da in ihrer riesigen Wohnung mitten in Manhattan ohnehin noch ein Zimmer leer steht. Auch das muss man einfach so hinnehmen. Das Drehbuch des Friends-Pilotfilms fordert von uns, über eine ganze Menge Absurditäten und Lücken hinwegzusehen – wie bei vielen Sitcoms zu der Zeit. Die Umsetzung wirkt kaum weniger schwerfällig. Die schauspielerischen Darbietungen passen nicht ganz zueinander und das Gelächter ist viel lauter und brüllender, als es die Witze verdienen. Schaut man sich diese erste Folge heute an, erkennt man die ersten Triebe der bunten und knisternden Comedy, die später daraus erwuchs. Aber man sieht auch ziemlich deutlich, warum die Serie einfach hätte versanden können.

»Sie sind in den Zwanzigern, sie hängen zusammen ab, sie sind wild und verrückt und hin und wieder sogar lustig«, schrieb die New York Times in einem ersten, wenig begeisterten Artikel über die Serie. »Aber würde man gern mit ihnen abhängen? Wie bei allen Serien über Freundeskreise hängt es davon ab, wie sich die einzelnen Figuren entwickeln. In jedem Fall«, schloss der nur aus vier Sätzen bestehende Text, »richtet sich diese Serie nur an eine eng umrissene Zielgruppe.«

Autsch. Das war nicht der freundlichste Empfang für eine neue Serie, aber es war auch nicht ganz falsch. Friends richtete sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe: Die Handlung drehte sich um sechs Mitglieder der Generation X, die in Manhattan lebten – und spiegelte damit ganz und gar nicht die Erfahrungen eines Großteils der Amerikaner wider. Das war nur einer der vielen Gründe, warum die Serie hätte scheitern können, ja, eigentlich hätte scheitern müssen. Es hätte so leicht passieren können. Heute ist es unmöglich, sich eine Fernsehlandschaft vorzustellen, in der es Friends nicht gab, so stark war der Einfluss der Serie später. Doch erst einmal mussten unzählige Puzzleteile zusammenpassen, damit dieser eher mittelmäßige Pilotfilm ausgestrahlt wurde. Sehr vieles musste richtig laufen, und sehr viele andere Dinge mussten schiefgehen. Das setzte eine gelungene Mischung aus Timing, Glück und spontanen Entscheidungen voraus – und eine Menge Tricksereien zwischen den Mächtigen hinter den Kulissen, nicht nur beim Sender NBC, sondern auch bei Fox und CBS. Und selbst dann dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Serie beweisen konnte, dass sie mehr war als nur ein fröhliches, blondes Seinfeld.

Letzten Endes hatte die New York Times recht mit ihrem Urteil, nur aus den falschen Gründen. Friends war keine Serie über die Sorgen und Probleme einer kleinen Gruppe von Menschen. Ganz im Gegenteil. Sie handelte von einem Thema, das so breit und umfassend war, dass es die Grenzen dessen, was man als greifbare Handlung bezeichnen könnte, fast schon sprengte. Die Schöpfer der Serie selbst sagten, Friends handle »von der Zeit im Leben, in der deine Freunde deine Familie sind«. Doch bis dahin war es ein weiter Weg.

An einem regnerischen Mittwochnachmittag im Jahr 1985 stand Marta Kauffman an einer Bushaltestelle im Süden Manhattans. Sie war durchnässt, schlecht gelaunt und musste eine Entscheidung treffen. »Ich dachte die ganze Zeit: ›Ich brauche ein Zeichen, weil ich einfach nicht weiß, was ich machen soll‹«, erzählte sie Jahrzehnte später. Nach zwanzig Minuten war ihr Bus immer noch nicht da. Typisch. Da hielt ein Taxi direkt vor ihrer Nase – ganz und gar nicht typisch an einem Regentag in New York. Kauffman dachte nicht lange nach, sie stieg ein, nannte dem Fahrer eine Adresse und ließ sich in den Sitz sinken. Da fiel es ihr wieder ein: ein Zeichen. Sie richtete sich in ihrem Sitz auf, und da war es – direkt vor ihrer Nase. Nun wusste sie genau, was sie zu tun hatte.

Marta Kauffman und David Crane hatten sich 1975 an der Brandeis University kennengelernt. 2010 gaben sie der Television Academy Foundation zusammen ein Interview, in dem ihre Geschichte für zukünftige Generationen von Kreativen und Kulturhistorikern festgehalten wurde. Zu dem Zeitpunkt war die berühmte Serie der beiden und auch ihre berufliche Zusammenarbeit längst abgeschlossen. Doch die sagenhaft enge Verbindung und das Einvernehmen, das zwischen den beiden geherrscht hatte, galten als legendär. Kauffman und Crane waren seit ihren frühen Tagen in Hollywood berühmt und bekannt für die außergewöhnliche Chemie, die zwischen ihnen bestand. Die beiden beendeten die Sätze des jeweils anderen und legten eine unheimliche Energie und Lockerheit an den Tag, wenn sie den Senderverantwortlichen Ideen präsentierten. Als sie in diesem Interview 2010 erzählen sollten, wie sie sich kennengelernt hatten, antworteten sie gemeinsam, ohne zu zögern: »Er war ein Streuner«, begann Kauffman, und Crane fuhr fort: »Und Marta eine Nutte.«

Auf der Bühne natürlich. Die beiden hatten zu der Zeit Schauspiel studiert und in dem Tennessee-Williams-Stück Camino Real mitgespielt. Es wäre verlockend, dieses erste Zusammentreffen als schicksalsträchtig zu bezeichnen und sich auszumalen, wie diese beiden jungen Leute auf den ersten Blick erkannten, dass sie Seelenverwandte waren. Die Wahrheit ist jedoch weitaus prosaischer. Sie klingt eher wie die Geschichten, die alle Schauspielstudierenden erzählen: Sie lernten sich kennen, spielten das Stück und hatten danach nur noch wenig miteinander zu tun.

So verstrichen zwei Jahre. Kauffman ging für ein Jahr ins Ausland, und als sie wieder an die Uni zurückkehrte, hatte sie beschlossen, eher hinter der Kamera arbeiten zu wollen. Sie meldete sich für einen Regiekurs an, in dem auch Crane saß, weil er kurz zuvor erkannt hatte, dass er als Schauspieler »wirklich nichts taugte«. Davon wusste Kauffman allerdings nichts, und als man sie anwies, bei einer Inszenierung des Musicals Godspell Regie zu führen, bat sie ihren alten Schauspielkollegen, darin mitzuwirken. »Und er sagte: ›Nein. Aber ich würde mit dir zusammen Regie führen.‹«

Zwei Regieverantwortliche für ein Stück können oft für eine Zu-viele-Köche-Situation sorgen, vor allem wenn es sich bei diesen Köchen um jungen, ehrgeizigen Theaternachwuchs handelt. Egokämpfe und unterschiedliche kreative Vorstellungen können die Inszenierung kaputt und aus den beiden rivalisierenden Regieführenden Erzfeinde machen. Doch bei Kauffman und Crane trat, zumindest in ihrer Erinnerung, genau das Gegenteil ein. Die Zusammenarbeit lief glänzend, sie machte ihnen Riesenspaß. Obwohl sie sich bisher kaum gekannt hatten, entwickelten sie sofort einen perfekten Draht zueinander. Schon damals vollendeten sie die Sätze des jeweils anderen und waren so aufeinander eingestimmt, wie man es sonst nur von erfahrenen Produktionspartnerschaften kennt. »Es war eine von diesen Beziehungen, bei denen man ganz schnell merkt: Das macht Spaß«, sagte Kauffman.

Und weil die Inszenierung von Godspell so gut gelaufen war, beschlossen sie, ein weiteres Stück zusammen zu machen, und dann noch eines. Es gab kein offizielles Abkommen, aber Kauffman und Crane wussten mittlerweile beide, dass sie lieber Theaterstücke auf die Beine stellten, als darin mitzuspielen – und noch lieber taten sie es gemeinsam.

»Ich weiß nicht einmal mehr, wer von uns es vorgeschlagen hat«, sagte Crane. Irgendwann meinte einer von beiden, sie könnten doch mal etwas zusammen schreiben. So wie er es erzählt, lief diese Entscheidung ungefähr so ab: »Ja, lass uns etwas schreiben! Ein Musical? Klar!« Kauffman zuckte mit den Schultern und nickte. »Wir haben eine Scheune.«

Keiner von beiden hatte je zuvor ein Theaterstück geschrieben, geschweige denn ein Musical. Also taten sie das, was man im College eben so macht: Sie experimentierten. Sie buchten ein Theater und verpflichteten die Kommilitonen Seth Friedman und Billy Dreskin2 zur Mitarbeit.

Dieses Stück mit dem Titel Waiting for the Feeling wurde die erste Kauffman-Crane-Produktion. (Es war genau das, was der Name verspricht, meinte Kauffman: »Eine von Ängsten geprägte College-›Komödie‹« über das harte Leben der Studierenden.) Diese Erfahrung bestätigte, was die beiden schon bei der Inszenierung von Godspell bemerkt hatten: Es passte einfach. Sie waren ein gutes (wenngleich noch unerfahrenes) Autorenteam. Sie verstanden einander, ergänzten sich aber auch. Crane war analytisch veranlagt, sein Fokus lag auf dem Text des Drehbuchs. Kauffmans Stärke waren die Emotionen, sie genoss den kreativen Prozess, eine Geschichte vom Papier auf die Bühne und später auch auf den Bildschirm zu bringen. Bei der Produktion von Friends zog Crane es vor, sich in den Autorenraum zurückzuziehen und an den Witzen und Handlungssträngen zu arbeiten, während Kauffman sich um die kreative Umsetzung am Set kümmerte, die Kleidung und die Kamerabewegungen im Blick behielt und die Szenen mit den Darstellerinnen und Darstellern diskutierte.

Was Kauffman und Crane zu einem so starken Team machte, war die Tatsache, dass sie die Köpfe zusammenstecken und etwas erschaffen konnten, um sich anschließend aufzuteilen und bei der Umsetzung unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Sie verfügten nicht nur über Talent, Tatendrang und eine herausragende Arbeitsmoral, sondern sie vertrauten einander eben auch. Auf dieser Grundlage erwuchs eine lebenslange Freundschaft und eine siebenundzwanzig Jahre andauernde Zusammenarbeit, die die Fernsehlandschaft dauerhaft prägen sollte. Es war eine ungezwungene, natürliche Wechselbeziehung. Die beiden passten einfach zusammen.

Wenn jemand fragt, worauf die unbeschreibliche Magie zurückzuführen ist, die Friends zu einem derartigen Hit machte, wird meist vor allem (wenn nicht sogar ausschließlich) die Besetzung genannt. Doch die wichtigste Zutat waren ohne Zweifel Kauffman und Crane, und zwar nicht nur aufgrund ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit, sondern ebenso wegen der Vertrautheit und des Vertrauens, das zwischen ihnen als Menschen bestand. Sie waren die ursprünglichen »Freunde«.

Nach dem Studium zogen Kauffman und Crane nach New York, um dort weiter Musicals zu schreiben. Ihr nächstes Stück, Personals, verfassten sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Kommilitonen Seth Friedman. Es war eine Revue über die Menschen, die hinter den Kontaktanzeigen in der Zeitung stecken, und die Musik und die Liedtexte stammten von niemand anderem als Alan Menken und Stephen Schwartz. Diese beiden waren in der Branche damals bereits bekannt, aber noch nicht so legendär wie später in den 1990er-Jahren, als sie die Musik für praktisch jeden Disneyfilm schufen. Personals wurde auf vielen College-Festivals aufgeführt und sogar auf einer Tour der United Service Organizations gespielt, bevor es 1985 auf einer Off-Broadway-Bühne in New York landete, wo auch der sechsundzwanzigjährige Jason Alexander zur Besetzung gehörte. Die Inszenierung strotzte nur so vor Talent, aber die Kritiken waren derart widersprüchlich, dass es beinahe lustig war. »Unterhaltsam und scharfsinnig«, urteilte die New York Post. »Zuverlässig humorlos«, hieß es hingegen in der Times.

Dennoch hatten sich Kauffman und Crane mittlerweile eine solide Grundlage für den festen Platz in der Theaterbranche geschaffen, den sie anstrebten. Schon mit Ende zwanzig hatten sie eine Handvoll Off-Broadway-Stücke geschrieben und auf die Bühne gebracht – einige davon in Zusammenarbeit mit Kauffmans frischgebackenem Ehemann, dem Komponisten Michael Skloff –, von denen viele positiv aufgenommen wurden. Auch wenn sie den Erfolg noch nicht gebucht hatten, waren sie doch auf dem besten Weg dorthin und hatten keineswegs vor, von diesem Kurs abzuweichen.

Bis eines Tages Nancy Josephson im Publikum von Personals saß, eine Agentin aus der Fernsehbranche. Auch sie war noch relativ neu im Geschäft und stand erst an der Schwelle zu ihrem späteren Erfolg – der zu einem nicht geringen Anteil darauf beruhte, dass sie beschloss, Kauffman und Crane anzusprechen, und die beiden schließlich unter Vertrag nahm. An jenem Abend fragte sie die beiden Autoren nach der Aufführung, ob sie je in Erwägung gezogen hätten, fürs Fernsehen zu schreiben. Eigentlich nicht. Ob sie es mal ausprobieren wollten? Warum nicht.

Josephson stellte Kauffman und Crane die Aufgabe, zehn Ideen für Fernsehserien zu entwickeln, die man präsentieren könnte. Crane gibt heute bereitwillig zu, dass einige dieser Ideen schlicht und ergreifend »verrückt« waren. Andere waren einfach nur schlecht. Kauffman und Crane ließen sich jedoch nicht entmutigen, vielleicht auch weil sie so weit von Hollywood entfernt lebten, dass sie keine Ahnung hatten, wie groß die Konkurrenz war. Zu dem Zeitpunkt betrachteten sie das Fernsehen bestenfalls als Nebenbeschäftigung, da ihr Herz immer noch fürs Theater schlug. Sie flogen hin und wieder nach Los Angeles, um sich dort mit jemandem zu treffen, doch ihre Wurzeln hatten sie in New York. Bis jemand aus dem Nichts heraus eines ihrer Drehbücher kaufte.

»Das erste Werk ist, wie gesagt, meist nicht unbedingt das beste«, sagte Crane in dem besagten Interview mit der Television Academy Foundation und schüttelte den Kopf. »Der Titel lautete Just a Guy. Und es handelte eben auch einfach nur von einem Typen … ich weiß nicht, es war wirklich lahm.« Doch es war ein Meilenstein – ein entscheidender Wendepunkt in ihrer Karriere. »Wir saßen im Mietwagen und schrien vor Glück«, erinnerte sich Kauffman. Just a Guy wurde nie produziert, aber nun konnten die beiden sagen, sie hätten etwas verkauft. »Und dann schafften wir es, noch ein paar mehr Drehbücher zu verkaufen, die nie produziert wurden«, sagte Crane. Einerseits könnte man sagen: Sie hatten Jahre darauf verwendet, unbezahlt Drehbücher zu schreiben, die nicht produziert wurden, waren dafür quer durch das Land geflogen – und das war nun der Lohn dafür: fünf Minuten Freudenschreie in einem Mietwagen und ein Honorar, das abzüglich der Agenturprovision vermutlich nicht einmal reichte, um damit die Miete einer Wohnung zu bezahlen, geschweige denn beider. Doch andererseits waren sie nun offiziell Fernseh-Drehbuchautoren. Durch den Verkauf eines grottenschlechten Skripts hatten sie Tausende anderer hinter sich gelassen, die genau das ebenfalls versuchten.

Das war das dritte von drei Schlüsselereignissen in ihrer noch jungen beruflichen Partnerschaft – das, was sie dazu bewog, ihre Sachen zu packen und New York zu verlassen, um dieses Fernsehding ernsthaft anzugehen. Das erste Ereignis war es gewesen, Josephson kennenzulernen und auf ihren Vorschlag einzugehen, es doch einmal beim Fernsehen zu versuchen. (Als Josephson später gefragt wurde, welchen Einfluss sie auf die Laufbahn der beiden gehabt habe, stellte sie ihre Rolle weder über- noch untertrieben dar: »Ich sah das Stück und dachte mir, die beiden sollten für das Fernsehen arbeiten. Ich schätze, damit hatte ich wohl recht.«)

Der zweite entscheidende Augenblick ereignete sich, nachdem Josephson ihnen erklärt hatte, dass es an der Zeit sei, die Zusammenarbeit offiziell zu verkünden. Damals arbeiteten Kauffman und Crane manchmal als Paar zusammen, manchmal als Trio mit ihrem Freund Seth Friedman. Dann verschaffte Josephson ihnen einen möglichen neuen Auftrag. Letzten Endes wurde daraus nicht mehr als ein weiteres Drehbuch, das niemand verfilmte, aber das namenlose Projekt stellte dennoch eine entscheidende Wende dar. Als Josephson die letzten Vertragsdetails aushandelte, erklärte sie Kauffman und Crane, dass sie sich entscheiden müssten, ob sie mit Friedman zusammenarbeiten oder das Projekt zu zweit übernehmen wollten. Wenn sie eine Zusammenarbeit zu zweit anstrebten, sei es Zeit, das ein für alle Mal offiziell festzumachen. Sie hätten vierundzwanzig Stunden, um sich zu entscheiden.

An jenem Abend saß Kauffman im Taxi, das sich im strömenden Regen durch den Verkehr zu ihrer Wohnung schob. Ein Zeichen, dachte sie. »Ich richtete mich auf, und mein Blick fiel auf die Zulassung des Taxifahrers. Sein Name lautete David Yu.« Das klang nach »David and you« und reichte ihr als Zeichen. Von da an hieß es nur noch David und Martha, sie waren ein Zweierteam – das kurz darauf für immer nach L.A. zog.

»Das Treffen, von dem man glaubt, dass es ohnehin nichts bringt, ist das, welches dein ganzes Leben verändert.« Das antwortete David Crane auf die Frage nach einem Ratschlag, den er aufstrebenden Drehbuchautoren mitgeben könne. »Man weiß vorher nie, wann sich der Erfolg einstellt.« Er und Kauffman betraten die Welt des Fernsehens, weil jemand ihre außergewöhnlichen kreativen und erzählerischen Fähigkeiten bemerkt hatte. Dann verbrachten sie Jahre damit, Ideen auszuarbeiten, sie zu präsentieren und sie vielleicht zu verkaufen, ohne dass sie je umgesetzt wurden, um danach wieder von vorn anzufangen und darauf zu hoffen, dass es mit der nächsten Idee klappen würde. Mit anderen Worten: Sie schlugen den üblichen Weg zum Erfolg ein (zumindest hofften sie, dass er zum Erfolg führte). Doch letzten Endes stellte dieser sich auf einem unerwarteten Abstecher vom Weg ein. Der Durchbruch ergab sich nicht aus einer der unzähligen Ideen, die Kauffman und Crane ständig präsentierten. Er ereignete sich, weil die Universal Studios rein zufällig einen Haufen alter Schwarz-Weiß-Fernsehserien herumliegen hatten und nach einer Möglichkeit suchten, damit Geld zu verdienen.

Ende der 1980er-Jahre verfügte der Regisseur und Produzent John Landis über einen Bungalow auf dem Universal-Gelände. Er hatte schon seit einigen Jahren keinen Hit mehr gelandet, daher beauftragte ihn der Studiochef Sid Sheinberg damit, eine Sendung zu konzipieren, für die man die gewaltige Sammlung an Fernsehaufnahmen aus den 1950er-Jahren verwenden könnte, die Universal besaß. Kauffman erinnerte sich daran, dass man »Tausende« Autoren aufforderte, Ideen rund um dieses Archivmaterial einzureichen. Spielshows, Mystery-Science-Theater-ähnliche Serien – nichts funktionierte. Als Universal sich schließlich bei Kauffman und Crane meldete, »war man wohl schon ganz am Ende der Liste angekommen, wenn man zwei Musicalautoren ansprach«, meinte Kauffman. Die beiden befanden sich zu dem Zeitpunkt in Los Angeles, wollten aber gerade nach einer weiteren fruchtlosen Präsentation nach New York zurückfliegen, als Josephson anrief und fragte, ob sie noch Zeit für einen weiteren Termin hätten, bevor sie zum Flughafen führen. Crane erinnerte sich: »Wir betraten den Raum und bekamen sechs Minuten Schwarz-Weiß-Material gezeigt, mit der Frage: ›Was würdet ihr daraus machen?‹ Und wir sagten: ›Wir haben keinen blassen Schimmer.‹« Ein weiterer Flop, aber nun gut. An dieser Frage waren auch alle anderen Drehbuchautoren und -autorinnen der ganzen Stadt gescheitert, und überhaupt war dieses Treffen nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Flughafen. Kauffman und Crane stiegen ins Flugzeug, doch gerade als die Maschine abhob, hatten die beiden eine Eingebung. »Als wir ausstiegen, stand unsere Idee«, sagte Crane. Es war kein ausgearbeitetes Konzept, eher ein vager Entwurf über einen Mann, der mit alten Fernsehserien aufgewachsen war, aus denen ihm immer wieder Ausschnitte wie kleine Gedankenblasen durch den Kopf gingen. Oder so etwas in der Art. Sie kamen zu Hause an, ließen ihr Gepäck fallen und riefen das Studio an. »Die Antwort lautete: ›Kommt zurück.‹«

Aus Kauffmans und Cranes Flugzeugidee entwickelte sich Dream On, eine Kultserie auf dem Sender HBO, die von einem geschiedenen Vater handelte, der wie so viele seiner Generation vor dem Fernseher groß geworden war. In jeder Folge erschienen seine Fantasievorstellungen und Gedanken buchstäblich auf dem Bildschirm, in Form von Ausschnitten aus den Lieblingssendungen seiner Kindheit. Die Serie, die von 1990 bis 1996 lief, zeichnete sich durch eine merkwürdige Mischung aus Nostalgie und Humor aus. Und vor allem war es, wie die Kritiker es nannten, eine Sendung »für Erwachsene«.

Dream On zählte zu den ersten Vorstößen von HBO in den Bereich eigener TV-Serien, zu einer Zeit, in der sich das Pay-TV in einer schwierigen Situation befand. Dessen Reiz hatte im Luxus bestanden, Spielfilme ohne Werbeunterbrechung zu Hause gucken zu können. Seit HBO 1972 an den Start gegangen war, war die Zahl der Abonnements stetig gestiegen. »Doch dann platzte die Blase«, berichtete die Los Angeles Times. Videorekorder, Pay-per-View-Angebote und neue Kabelfernsehsender wie TNT und AMC ermöglichten den Zuschauerinnen und Zuschauern nun, die teuren Abonnements zu kündigen. 1990 stieg die Zahl der HBO-Neuverträge insgesamt nur um 1,8 Prozent, während jeden Monat 4,5 Prozent der bestehenden Abonnements gekündigt wurden. Da reichte es nicht, durch Eigenproduktionen ein gutes Programm zu liefern. Wenn der Sender überleben wollte, musste er etwas bieten, das auf den anderen Sendern nicht zu haben war. Das hieß: Sex und Schimpfwörter. Als Kauffman und Crane dem ausführenden Produzenten John Landis ihren ersten Drehbuchentwurf schickten, erhielten sie ihn mit zwei Kommentaren zurück: »Es muss lustiger werden, [und] es muss schmutziger werden.«

Abgesehen davon konnten Kauffman und Crane im Grunde allein bestimmen, wo es langging. Sie hatten keinerlei Erfahrung und die volle kreative Befehlsgewalt. Sie waren begeistert, aber gleichzeitig leicht panisch, und das zu Recht. Crane erinnerte sich daran, wie sie sich kurz vor Beginn der Produktion fühlten: »Wir sprachen mit ein paar Leuten aus unserem Freundeskreis, die ebenfalls Drehbücher schrieben, und fragten: ›Okay, man engagiert also ein Autorenteam … und dann setzt man sich zusammen und bespricht, wovon die Folgen handeln sollen? Und zieht dann jemand los und schreibt es so? Oder schreibt man es als Gruppe?‹« Von ihren Freundinnen und Freunden bekamen sie darauf vor allem eine Antwort zu hören: »Ich hasse euch.«

Also improvisierten sie. Sie hatten ein Team aus drei Personen für das Drehbuch und ein Lagerhaus in Nord-Hollywood. Dort erschufen sie eine Serie, die sie selbst lustig fanden – und hofften, dass alle anderen es genauso sehen würden. Letzten Endes konnten sie nicht alle überzeugen, aber doch mehr als genug. Dream On war der erste klare Hit von HBO und zudem der erste Erfolg von Kauffman und Crane, auch wenn sich mittlerweile kaum noch jemand daran erinnert. Schaut man sich die Serie heute an, wirkt sie wie ein Relikt ihrer Zeit: eine Mischung aus der klassischen Geschichte eines geschiedenen Vaters mittleren Alters, der sich irgendwie durchs Leben schlägt, und einer anstößigen Kabelfernsehserie, in der jeder flucht wie ein Seemann und ständig überall nackte Brüste zu sehen sind. Doch wenn man über diese bewussten Aufreger hinwegsieht, ist die Serie ein stiller Triumph.

Dream On rief gemischte Reaktionen hervor, am häufigsten wurde kritisiert, dass die Sprache und die Sexszenen zu dick aufgetragen seien, was natürlich stimmte. Doch die Serie war ein solider Erfolg und läutete einen Kurswechsel für das Pay-TV im Allgemeinen und HBO im Speziellen ein. Auf Dream On folgten bald andere Serien, die die Grenzen des traditionellen Fernsehformats weiter verschoben und auf anspruchsvolle oder auch schrullige Komik, auf nuancierte und polarisierende Dramatik und auf Geschichten setzten, die sich vorher einfach nicht verkauft hatten, weil niemand wusste, ob das Publikum sie sehen wollte. Dream On lieferte den Beweis dafür, dass das Fernsehen nicht immer alle Zuschauer mitnehmen musste, um erfolgreich zu sein. Eine Serie konnte gleichzeitig klug sein, eine bestimmte Nische ansprechen und sich gut verkaufen.

Dream On wird nicht häufig in einem Atemzug mit den anderen frühen HBO-Serien wie Die Larry Sanders Show, Oz – Hölle hinter Gittern, Die Sopranos und Sex and the City genannt, die den Sender zum Anführer im Bereich der innovativen, qualitativ hochwertigen Unterhaltung machten. Das wäre auch nicht angemessen. Doch sie diente zweifellos als Vorläuferin für all diese Hits. Im Schatten dieser Giganten, die folgten, ist Dream On fast in Vergessenheit geraten – ein Artefakt aus einer Zeit, in der es noch gewagt war, das F-Wort zu benutzen oder zwei nackte Pobacken auf einmal zu zeigen. Aber ohne dieses Werk hätte es kein Sex and the City gegeben, und sicherlich kein Friends.

Mit Dream On landeten Kauffman und Crane einen Hit, der ihnen eine Emmy-Nominierung3 und Erfahrung als Showrunner einer Serie einbrachte. Und das Wichtigste war: Sie hatten nun Kevin S. Bright. »Zu Beginn waren wir genau genommen keine Partner. Ich war ihr Chef«, erklärte Bright später in einem eigenen Interview mit der Television Academy Foundation. Bright war bei Dream On der zweite ausführende Produzent neben John Landis. Doch es war schnell klar, dass er eine natürliche – und notwendige – Ergänzung zum Kauffman-Crane-Team darstellte. »Er beherrscht viele Dinge, die wir a) nicht so gut können, und die uns b) völlig egal sind«, erklärte Crane. Bright wusste, wie man eine tolle Crew zusammenstellte, das alltägliche Klein-Klein der Produktionsabläufe handhabte und eine Serie durch die Postproduktion brachte. »[Dream On] war eine Serie, bei der alles vom Schnitt abhing«, meinte Crane, und das war Brights Domäne. Außerdem verstanden sie sich einfach gut. »Die Kommunikation zwischen uns funktionierte«, erklärte Bright mit einem Schulterzucken. »Wir waren alle drei Ex-New-Yorker.«

Zwei Jahre nach der Entstehung von Dream On gründeten die drei Bright/Kauffman/Crane Productions, die Produktionsfirma, die nicht nur Friends hervorbringen sollte, sondern auch Veronica, Jesse und schließlich Joey. Kurz darauf musste der Vertrag mit Universal verlängert werden, und obwohl Dream On ein echter Überraschungserfolg war, schien das Studio nicht sonderlich darauf erpicht zu sein, den Produzierenden ein Angebot zu unterbreiten oder sich auch nur mit ihnen zusammenzusetzen. »Es war eine dieser typischen Situationen in der Fernsehbranche, in der dein Auftraggeber das Gefühl hat, du ständest in seiner Schuld«, sagte Bright. »Statt dass er in deiner Schuld steht, weil du ihm einen Erfolg beschert hast.« Alle anderen Studios interessierten sich jedoch sehr für die drei, und nach einem Treffen mit Les Moonves (der damals Lorimar Television vorstand, einem Unternehmen, das kurz darauf in Warner Bros. aufging) unterschrieben die drei einen Entwicklungsvertrag dort und verließen Dream On.

Für das Team gab es nur zwei Dinge, die es bei zukünftigen Projekten unbedingt vermeiden wollte. Erstens: Serien mit nur einer Hauptfigur. Bei Dream On musste der Hauptdarsteller Brian Benben in fast jeder Szene jeder Folge mitspielen – eine kraftraubende Aufgabe, die die Dreharbeiten für ihn und daher ebenso für alle anderen oft schwierig gemacht hatte. Diese Forderung war relativ leicht zu erfüllen, da kaum eine Fernsehserie so stark auf einer Figur aufbaute. Die zweite Bedingung war schwieriger. »Wir sagten zu [Moonves]: ›Was wir nicht wollen, ist eine Familie und vier Kameras in einem Wohnzimmer‹.« Das war im Jahr 1992, dem goldenen Zeitalter der Familien in Wohnzimmern: Blossom, Roseanne, Full House, Hör mal, wer da hämmert, Alle unter einem Dach, Der Prinz von Bel-Air … Für die Sender waren diese Multikameraserien eine Gelddruckmaschine. Alles, was keine Familie in einem Wohnzimmer zeigte, hatte nur noch eine Chance, wenn es Football war.

So entstand das nächste Projekt von Bright/Kauffman/Crane: Family Album, ein Riesenflop. Es war eine der beiden Serien, die sie in ihrem ersten Jahr für Warner Bros. entwickelten. Die andere war Couples – eine Ein-Kamera-Serie über drei Paare, die zusammen in einer Wohnung in New York leben. Das Trio selbst hielt diese Comedyserie für einen klaren Hit. Die Dialoge flossen nur so aufs Papier, erinnerte sich Crane: »Wir schrieben das Drehbuch in ungefähr einer Woche! Wir lieben die Serie … sie ist klug, sie ist im Ein-Kamera-Format, sie hat alles, was wir mögen.« Family Album hingegen wurde mit mehreren Kameras aufgenommen, drehte sich um eine Familie und fühlte sich, was das Verfassen des Drehbuchs anging, an »[wie] Zähne ziehen«. Doch niemand wollte eine Serie wie Couples, so gut sie auch war. Man wollte, wie ein Sender es formulierte, »ein Mittelschichts-Roseanne«.

Obwohl sie nun doch in die Wohnzimmerecke gedrängt worden waren, gaben Kauffman, Crane und Bright ihr Bestes. »Wir machten alles richtig. Wir brachten unsere eigenen Erfahrungen ein. Die Serie handelte von einer Familie aus Philadelphia. Es gab Figuren, die auf unseren Eltern basierten … aber trotzdem passte nichts so richtig zusammen, und es war unglaublich schwierig, sie zu schreiben.« Dennoch fiel Couples beim Sender durch,4 während Family Album angenommen und auf CBS ausgestrahlt wurde. Sechs Wochen lang.

Family Album lag niemandem am Herzen, aber die Absetzung war trotzdem ein harter Schlag. »Zu der Zeit fühlten wir uns gar nicht mehr wie die Pay-TV-Wunderkinder«, erinnerte sich Bright. »Wir waren eher die Pay-TV-Enttäuschungen.« Dream On war ein Hit gewesen, aber ein einziger Hit (dazu noch ein Überraschungs-Nischen-Hit) ist eine magere Bilanz. »Es war interessant zu sehen, wie schnell so ein Hype abflauen kann. ›Goldkinder? Euer Glanz ist ziemlich stumpf geworden.‹«

Im gleichen Jahr wurde auch The Powers That Be eingestellt, eine Serie, die Kauffman und Crane für Norman Lear entwickelt (aber nicht selbst produziert) hatten. Auch wenn sie kaum ein Wort über den Pilotfilm hinaus geschrieben hatten, galten sie offiziell immer noch als Schöpfer und Schöpferin der Serie und hatten daher nun einen weiteren Fehlschlag im Lebenslauf stehen.

Also mussten sie wieder von vorn anfangen. Als die drei Ex-New-Yorker in ihrem Büro bei Warner Bros. zusammensaßen, kamen sie auf die Zeit zu sprechen, bevor sie nach Hollywood gekommen waren, als sie gerade mit dem Studium fertig gewesen waren und sich insgesamt ein bisschen verloren gefühlt hatten – aber nie allein. Kauffman und Crane dachten an ihre alten Freundinnen und Freunde aus Theaterzeiten, mit denen sie gemeinsam eine Art Ersatzfamilie gebildet hatten in jenen Jahren, bevor sie eine eigene Familie gründeten, bevor sie beruflich gefestigt waren und das Leben als Erwachsene feste Formen annahm. »Wir richteten unseren Blick auf die Zeit, in der die Zukunft nur aus Fragezeichen bestanden hatte. Vielleicht lag es daran, dass wir uns selbst gerade so fühlten«, erzählte Kauffman. Möglicherweise ließ sich daraus ja etwas machen. Schließlich, so dachte sie, »kennt dieses Gefühl jeder«.

Einige Wochen später war es so weit: Kauffman und Crane reichten ein sieben Seiten langes Konzept für eine Serie mit dem Arbeitstitel Insomnia Café5ein.

»Die Serie handelt von sechs Leuten in den Zwanzigern, die in einem Café herumhängen«, hieß es darin. »Es geht um Sex, Liebe, Beziehungen, Jobs … eine Zeit im Leben, in der alles möglich ist, was gleichzeitig ziemlich aufregend und ziemlich beängstigend ist.«

Auf den folgenden Seiten skizzierten sie mögliche Handlungsstränge und beschrieben die Figuren – die alle auf eigenen Freundinnen und Freunden aus der Zeit in New York basierten, durchsetzt mit ein paar Eigenschaften, die sie selbst als Mittzwanziger gehabt hatten. Doch letzten Endes war es das einfache Grundkonzept, das zum Erfolg führte: »Es geht um Freundschaft, denn für junge Singles in der Großstadt ist der Freundeskreis die Familie.« Das war geradeheraus und ansprechend, und 1994 war es genau das, wonach NBC suchte.

»Wir wollten das junge, urbane Publikum erreichen, die Kids, die gerade ein unabhängiges Leben begannen«, erinnerte sich Warren Littlefield, der ehemalige Vorsitzende von NBC Entertainment, in seinem Buch Top of the Rock: Inside the Rise and Fall of Must See TV aus dem Jahr 2012. Er hatte eines Morgens die Zuschauerzahlen untersucht und sich konkret die Werte auf den großen Märkten angeschaut – New York, Dallas, Los Angeles, Saint Louis. »Ich merkte, wie ich über die Leute in diesen Städten nachdachte, vor allem über die Menschen in den Zwanzigern, die gerade erst ihren Weg fanden … Das Leben in diesen Städten war sehr teuer, und auch emotional befanden sie sich in einer schwierigen Situation. Es wäre viel leichter, diese Phase mit einem Freund oder einer Freundin an der Seite zu durchleben.« Seitdem war er auf der Suche nach einem Konzept wie in Friends, »aber keiner der Vorschläge wurde unseren Erwartungen gerecht«. Dann betraten Kauffman und Crane die Bühne.

Unter all den verschiedenen Vorschlägen für Pilotfilme, die 1994 eingereicht wurden, gilt das Konzeptpapier von Kauffman und Crane als legendär. »Es las sich, als würden zwei Freunde eine Geschichte erzählen. Die Witze waren schon drin«, meinte Karey Burke, eine der damaligen Führungskräfte bei NBC. »Es war wie ein Theaterstück.«

Dass sich die Serie so leicht verkaufen ließ, bewies, wie gut Kauffman und Crane darin waren, ihre Ideen zu präsentieren. Denn eigentlich hatten sie abgesehen von dem berühmten Satz über Freunde und die Familie und den sechs Figurenentwürfen kaum etwas in der Hand – nicht einmal eine Handlung oder auch nur eine klar umrissene Ausgangssituation. Crane erzählte: »Ich weiß noch, wie wir das Konzept einreichten und dazu sagten: ›Ja, im Grunde nehmen wir einfach an ihrem Leben teil. Hier sind sechs Figuren, um die dreht es sich. Aber ja, wir folgen ihnen in ihre Wohnungen und wieder hinaus, während sie einfach irgendwas machen. Das ist die Serie.‹«

NBC biss an – der Sender kaufte nicht nur das Drehbuch, sondern gleich den Pilotfilm dazu. Damit handelte es sich zumindest schon mal nicht um eine weitere Idee, die Kauffman und Crane verkauften, die aber nicht umgesetzt wurde. Der Titel der Serie wurde von Insomnia Café in Friends Like Us geändert,6 und Kauffman und Crane setzten sich hin und fingen an zu schreiben. Nach drei Tagen war das Drehbuch fertig. Wie bei Couples flossen die Worte nur so aufs Papier. Doch auch Couples war ein toller Pilotfilm gewesen, aus dem danach nichts geworden war, also verfassten Kauffman und Crane dieses erste Drehbuch in der Annahme, dass es auch das letzte wäre. »Wenn man gerade am Pilotfilm sitzt«, sagte Crane, »geht man nicht davon aus, dass man die nächsten zehn Jahre mit diesem Projekt verbringt.« Niemand machte sich große Gedanken über Fragen wie: Wenn Monica Köchin ist, warum ist sie dann jeden Abend zum Essen zu Hause? Warum schließt in diesem Wohnblock mitten in Manhattan eigentlich niemand die Türen ab (außer wenn es gerade in die Geschichte passt)? Was zum Teufel macht ein ehemals obdachloser, auragläubiger, die Evolution verneinender Freak wie Phoebe in diesem bürgerlich-konventionellen Freundeskreis? Wie Crane schon sagte: Das spielte in dieser Phase des Prozesses keine große Rolle, weil die Serie höchstwahrscheinlich ohnehin nicht lange genug bestehen würde, um die Fragen beantworten zu müssen. »Wir hatten keinen blassen Schimmer, was aus der Serie werden würde. Für uns war es nur ein weiterer Pilotfilm. Wir hatten gerade eine Serie verloren und glaubten, dass wir nie wieder arbeiten würden. Es war eine schwierige Situation für uns … [Das Projekt] fühlte sich gut an, war aber nur ein weiterer Pilotfilm. Zumindest so lange, bis Jimmy Burrows die Regie übernehmen wollte. Entschuldigung, James Burrows.«

Jeder, der in den Jahren seit 1975 hin und wieder vorm Fernseher gesessen hatte, hatte den Namen James Burrows wohl schon viele Male gesehen, auch wenn er ihm nie aufgefallen war. Burrows war ein Regisseur und Produzent, der an einer Vielzahl von Serien mitarbeitete, unter anderem Taxi, Cheers, Überflieger, Will & Grace, Frasier, Dharma & Greg, Hinterm Mond gleich links und NewsRadio. Littlefield bezeichnet ihn in Top of the Rock als »erfolgreichsten Fernseh-Comedy-Regisseur aller Zeiten«. Nachdem Littlefield Kauffmans und Cranes Drehbuch für den Pilotfilm gelesen hatte, rief er Burrows an. »Ich hatte eigentlich überhaupt keine Zeit«, erzählte dieser später der New York Times. »Aber ich las es und sagte sofort: ›Das kann ich niemand anderen machen lassen.‹« Er erklärte sich bereit, den Pilotfilm zu drehen, mehr aber nicht.

Mit Burrows an Bord nahmen die Dinge langsam Gestalt an. Er stieg auf die lockere, handlungsarme Struktur der Serie ein und schlug später bei den Dreharbeiten des Pilotfilms einige entscheidende Verbesserungen vor. Doch trotz des genialen Drehbuchs und der Verpflichtung des besten Comedy-Regisseurs aller Zeiten hatten einige der Topleute von NBC immer noch ernsthafte »Bedenken«, was die Serie anging.

Erstens waren die Figuren alle zu jung. Könnte man nicht noch eine ältere Person einfügen? Jemanden, der hin und wieder mal auftauchte, um den jungen Leuten weise Ratschläge zu geben? Vielleicht der Besitzer des Cafés – oder ein Polizist! »Kennen Sie das Anfasskinderbuch Pat the Bunny? Wir sollten einen Polizisten zum Anfassen einbauen«, erzählte Kauffman. Sie schrieben sogar eine Fassung mit einer solchen Figur, fanden es aber so furchtbar, dass sie den Sender anriefen und darum bettelten, die Idee fallen lassen zu dürfen. Im Gegenzug versprachen sie, den Eltern mehr Platz einzuräumen und mehr Gastauftritte von älteren Figuren einzubauen. Der Sender willigte ein. Dann war da die Frage des Cafés. »Man muss sich immer vor Augen führen, von welcher Zeit wir hier reden«, sagte Kevin Bright. »Starbucks war damals noch nicht verbreitet.« Genauso wenig wie der allgemeine Café-Hype, der Mitte der Neunzigerjahre einsetzte, mitsamt den riesigen Kaffeetassen und der akustischen Gitarrenmusik, beides Dinge, denen Friends später einen kräftigen Beliebtheitsschub verschaffte (na ja, Friends und Jewel).7 Der Sender schlug vor, das Café gegen ein Lokal auszutauschen – wie in einer anderen bekannten NBC-Sitcom. »Sie kamen zu uns und sagten: ›Warum lasst ihr die Serie nicht in einem Lokal spielen, so wie Seinfeld? Mit einem Lokal kann jeder etwas anfangen.‹« Das sollte nicht das letzte Mal sein, dass die Produzenten dagegen ankämpfen mussten, in die Seinfeld-Schiene gepresst zu werden, aber Kauffman, Bright und Crane wehrten auch diesen Vorstoß ab, weil sie davon überzeugt waren, dass ihre Zuschauer schon irgendwie verstehen würden, was ein Café war. Der Sender lenkte ein, unter der Bedingung, dass das Sofa eine andere Farbe bekam.8 Kein Problem.

Eine letzte Änderung gab es noch: Aus Friends Like Us wurde Six of One,9 doch danach konnte das Produktionstrio endlich damit loslegen, den Pilotfilm zu drehen. Und dann kam die berüchtigte Schlampenumfrage.