13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Claudius, Kaiser wider Willen, der im Herzen ein überzeugter Demokrat geblieben ist, von seiner vierten Frau, Agrippina, der Mutter Neros, vergiftet - seinem Schicksal nicht entging: Dieser Herrscher ist im Urteil der Zeitgenossen schlecht weggekommen. Von Ranke Graves unternimmt mit seinem Werk eine Art historische Ehrenrettung. Er würdigt Claudius als einen besonnenen, klugen Monarchen der, aus einer Laune heraus auf den Thron gesetzt, regieren musste und konnte. Das klassische Meisterwerk des amüsant-ironischen Romans lässt auf spannende und unterhaltsame Weise die römische Geschichte wieder lebendig werden und weicht dabei nie von den historischen Fakten ab. Ein berühmt gewordenes, in 16 Sprachen übersetztes Buch mit einer deutschen Gesamtauflage von über 1 Million Exemplaren.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Robert von Ranke Graves läßt in dieser fingierten Autobiographie den Titelhelden Claudius bis zu jenem Tag über sein Leben berichten, an dem er nach der Ermordung Caligulas zum römischen Kaiser ernannt wurde.

Von Geburt an mißgestaltet, stotternd, von Freunden und Verwandten mit Spitznamen, wie »Claudius der Idiot« und später »Der gute Onkel Claudius« versehen, schildert der Kaiser seine Eindrücke und Erlebnisse unter der Regierung der Vorgänger Augustus, Tiberius und Caligula. Die Skandalgeschichten über die schändlichen Zustände am Kaiserhof, für die vor allem seine machtgierige und grausame Großmutter, die Kaiserin Livia, verantwortlich war, und die fundierten und geistreichen Kommentare zu zeitgenössischen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Problemen lassen ein lebendiges Bild des zerfallenden Imperiums entstehen.

Der Autor

Robert von Ranke Graves, geboren 1895 in Wimbledon, war englischer Lyriker, Erzähler, Essayist und Urenkel des deutschen Historikers Leopold von Ranke. Er studierte Philologie und Geschichte in Oxford, lehrte 1926 als Professor für Geschichte in Kairo. 1927 kehrte er als freier Schriftsteller nach England zurück und wurde 1961 an den Lehrstuhl für Poetik in Oxford berufen. Er starb 1985 auf Mallorca.

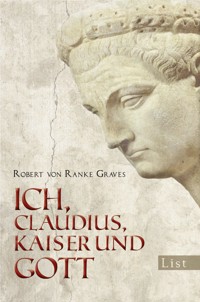

Robert von Ranke Graves

Ich, Claudius, Kaiser und Gott

Aus dem Englischen von Hans Rothe

List Taschenbuch

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-taschenbuch.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-0803-6

Ungekürzte Ausgabe im List Taschenbuch

1. Auflage Juni 2009

2. Auflage 2011

© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009

© 2002 für die deutsche Ausgabe

Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG, München

© der deutschen Ausgabe 1947 Paul List Verlag, München

Titel der englischen Originalausgabe:

I, Claudius and Claudius the God

Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München

Titelabbildung: © Roman/The Bridgeman Art Library

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

Vorwort zur deutschen Ausgabe

Obwohl der nachmalige Kaiser Claudius zehn Jahre vor Beginn der christlichen Zeitrechnung geboren wurde, so weist sein Zeitalter mehr Gemeinsamkeiten mit der Gegenwart auf als irgendeine andere dazwischen liegende Epoche. Wenn sich die Geschichte seines Lebens und seiner Taten streckenweise wie ein Bericht aus der Gegenwart liest, so hat das nicht darin seinen Grund, daß ich die historischen Tatsachen entstellt oder gefärbt oder angepaßt hätte. Die Ereignisse seiner Zeit von Claudius selbst erzählen zu lassen schien mir der beste Weg, um die große Menge von Material zusammenzuraffen, das ich bei den Vorarbeiten für dieses Buch studiert und gesammelt habe. Nur an den wenigen Stellen, wo die Überlieferung mich im Stiche ließ, habe ich aus meiner Erkenntnis der Materie, besonders aus meiner Kenntnis des Claudius selbst, versucht, die Lücke durch intuitives Nachfühlen zu schließen. Die hauptsächlichsten Quellen, die ich benutzt habe, sind: Tacitus, Suetonius, Cassius Dio, Plinius, Varro, Valerius Maximus, Orosius, Frontinus, Strabo, Caesar, Columella, Plutarch, Josephus, Diodorus Siculus, Xiphilinus, Zonaras, Seneca, Petronius, Juvenalis, Philo, Celsus, die Verfasser der Acta Apostolorum und der Pseudo-Evangelien von Nicodemus und Jakobus und schließlich Claudius selbst in seinen Briefen und Reden.

Seit jeher ist Claudius für mich eine höchst anziehende Erscheinung gewesen, und je länger ich mich mit ihm beschäftigt habe, desto mehr habe ich mich über die schematische Darstellung wundern müssen, die er in den meisten Geschichtsbüchern erfährt: Er wird dargestellt als ein nicht zurechnungsfähiger, ängstlicher Pedant, der seinen Frauen und seinen Sekretären hörig war und eine Marionette in den Händen der kaiserlichen Garde bildete. In Wahrheit aber ist er – obwohl er kaum irgendwelche Verwaltungspraxis gehabt hatte – einer der fähigsten, geschicktesten Herrscher gewesen, die Rom je gehabt hat. Seine finanziellen, religiösen und juristischen Reformen, seine militärischen Erfolge, die großen öffentlichen Arbeiten, die er angeregt hat, seine eindeutig wohlwollende Gesinnung für das Volk müssen den Nachfahren mit höchster Bewunderung erfüllen. Viele Beispiele, die für seine sogenannte Stumpfsinnigkeit angeführt werden, beweisen nur, daß er einen absonderlich feinen Humor hatte, der dem üblichen Beobachter entging.

Außenpolitisch zeigte er eine große Klugheit. Sein Verhalten gegen Deutschland belegt dies aufs beste. Er wußte, daß es zwecklos war, noch einmal den Versuch zu wagen, diejenigen Teile Westdeutschlands, die durch Hermanns Sieg über Varus endgültig verloren worden waren, dem Römischen Reich wieder einzugliedern. Obwohl die römischen Legionen es an Kraft und militärischem Geschick ohne weiteres mit den tapferen, aber schlecht geführten Germanen aufnehmen konnten, verzichtete er dennoch auf jede Anwendung von Gewalt, weil er die alteingewurzelte Abneigung der Deutschen gegen jede fremde Einmischung kannte, und zog es vor, statt dessen Britannien dem Römischen Reich zu gewinnen.

In England ist das vorliegende Buch in zwei starken Bänden herausgebracht worden, deren Gesamtinhalt ungefähr das Doppelte des Inhalts der deutschen Ausgabe ausmacht. Ich habe es indessen für ratsam gehalten, aus der deutschen Ausgabe alle Abschweifungen und Zusätze zu entfernen, die in treuer Anlehnung an die dem historischen Claudius eigene Schreibweise der englischen Ausgabe einverleibt wurden. Durch diese Straffung der deutschen Ausgabe versuche ich die eigentliche Geschichte des Claudius noch klarer und wirksamer zu geben. Das Buch wird nicht nur handlicher, sondern es wird, wie ich hoffe, dem deutschen Leser auch willkommener sein.

Ich hätte diese Ausgabe nicht zustande gebracht ohne die verständnisvolle und jede Einzelheit mit mir auf das genaueste bedenkende Mitarbeit, die mir der Übersetzer dieses Buches, Hans Rothe, gewährt hat. Ich möchte ihm hierdurch öffentlich meinen Dank dafür aussprechen, daß er, der seine Arbeit sonst in den Dienst eines viel Größeren zu stellen gewohnt ist, sich dieser Aufgabe unterzogen hat.

Unter diesem glücklichen Stern einer deutsch-englischen Zusammenarbeit lege ich das Buch meinen Lesern vor.

Deya, Mallorca, im August 1934

Robert von Ranke Graves

Erstes Kapitel

Ich, Tiberius Claudius Drusus Nero Germanicus und so weiter – denn ich will nicht durch die Aufzählung meiner Titel ermüden –, der ich vor noch nicht langer Zeit bei meinen Freunden und Verwandten und Mitarbeitern bekannt war als »Claudius der Idiot« oder »Claudius der Stotterer« oder »Clau-Clau-Claudius« oder bestenfalls noch als »der gute Onkel Claudius«, habe mich entschlossen, die seltsame Geschichte meines Lebens zu schreiben.

Dies ist nicht etwa mein erstes Buch. Literatur, besonders Geschichtsschreibung, war mein einziges Interesse, meine einzige Beschäftigung für mehr als fünfunddreißig Jahre. Meine Leser dürfen deshalb nicht erstaunt sein über meinen gewandten Stil: Es ist wirklich Claudius selbst, der dieses Buch schreibt, und nicht etwa einer seiner Sekretäre oder gar einer jener offiziellen Chronisten, denen Leute, die im öffentlichen Leben stehen, ihre Erinnerungen anzuvertrauen pflegen – in der Hoffnung, daß gewandter Stil der Dürftigkeit ihrer Erlebnisse Bedeutung verleiht und daß Schmeichelei ihre Laster verdeckt. Ich schwöre bei allen Göttern, daß ich das vorliegende Buch bis auf die letzte Silbe selbst schreiben werde, denn dürftig sind meine Erlebnisse nicht, und wie könnte ich vor mir bestehen, wenn ich mir schmeichelte? Ich muß hinzufügen, daß dies nicht die erste Geschichte meines Lebens ist, die ich geschrieben habe. Vor zwei Jahren habe ich eine andere verfaßt, in acht Bänden, für die Archive der Stadt. Ich diktierte die ersten vier Bände meinem griechischen Sekretär, und da ich späterhin sehr durch andere Dinge beschäftigt war, ließ ich ihn die zweite Hälfte aus dem Material, das ich ihm gab, selbst zusammenstellen. Und er paßte seinen Stil so genau dem meinen an, daß aus dem fertigen Werk niemand erkennen konnte, welche Teile von mir waren und welche von ihm.

Es wurde ein trockenes Buch, jene erste Selbstbiographie. Ich war damals nicht imstande, Kritik am Kaiser Augustus zu üben, meinem Großonkel mütterlicherseits, oder an seiner dritten und letzten Frau, der Kaiserin Livia, meiner Großmutter, weil sie gerade zu Göttern erhoben worden waren und ich ein Priesteramt bekleidete, das mit ihrem Kult verbunden war. So wurde das erste Buch nur eine Aufzählung von Tatsachen. Ich erzählte zwar keine Lügen, aber auch nicht die Wahrheit in dem Sinn, wie ich sie jetzt zu erzählen gedenke.

Denn dieses Buch soll ein vertrauliches Buch sein. Man könnte fragen: Wer sind meine Vertrauten? Meine Antwort ist: Dieses Buch ist für die Nachwelt bestimmt. Ich meine damit nicht meine Urenkel oder meine Ururenkel, ich meine die entfernteste Nachwelt. Doch hoffe ich, daß ihr, die ihr mich vielleicht einige hundert Generationen später lest, euch direkt von mir angesprochen fühlt, als sei ich euer Zeitgenosse, wie es mir oft mit Herodot und Thukydides ergeht, die schon lange tot sind. Aber warum rechne ich so sehr mit einer ganz entfernten Nachwelt? Ich will es erklären.

Vor ungefähr achtzehn Jahren ging ich nach Cumae, in Campanien, um die Sibylle in ihrer Höhle am Berge Gaurus zu besuchen. Es gibt immer eine Sibylle in Cumae, denn wenn eine stirbt, wird die von ihr herangebildete Novizin ihre Nachfolgerin. Aber nicht alle sind gleichmäßig berühmt. Manche hat Apollo in den langen Jahren ihres Dienstes nicht mit einer einzigen Prophezeiung begnadet. Andere wieder äußern zwar Prophezeiungen, aber sie scheinen sich mehr an Bacchus als an Apollo zu entzünden. Bevor mir gestattet wurde, die Sibylle zu besuchen, mußte ich der Diana ein Schaf und dem Apollo einen jungen Stier opfern.

Es war ein kalter Dezembertag. Ich kam vermummt, aber die Sibylle erkannte mich. Wahrscheinlich hat mich mein Stottern verraten. Ich stotterte wie ein Kind. Obwohl ich – unter der Anweisung von Redekünstlern – allmählich gelernt habe, bei öffentlichen Gelegenheiten mein Wort in der Gewalt zu behalten, passiert es mir doch bei privaten und unvorhergesehenen Anlässen – nur nicht mehr so häufig wie früher –, daß ich aus Nervosität über meine eigene Zunge stolpere, und so erging es mir auch an jenem Tag in Cumae.

Ich betrat das Innere der Höhle, das mir Grauen einflößte, und sah die Sibylle, mehr einem Affen gleichend als einer Frau. Sie saß auf einem Stuhl in einem Käfig, der von der Decke herabhing. Ihr Gewand war rot, und ihr starres Auge erschien ebenso rot in dem einzigen roten Lichtstrahl, der von irgendwoher aus der Höhle herabfiel. Ihr zahnloser Mund grinste. Rund um mich herum spürte ich Todesgeruch. Aber es gelang mir, die Begrüßungsworte auszusprechen, die ich mir eingeübt hatte. Sie gab keine Antwort. Und es dauerte tatsächlich geraume Zeit, bis ich bemerkte, daß ich vor dem mumifizierten Körper der früheren Sibylle stand, die kürzlich im Alter von hundertundzehn Jahren gestorben war. Ihre Augenlider wurden durch Glaskugeln offengehalten, damit es aussehe, als ob die Augen noch leuchteten. Die amtierende Sibylle pflegt immer mit ihrer Vorgängerin zusammen zu leben.

Es schien mir eine Unendlichkeit zu sein, die ich so vor der Toten stand, innerlich schaudernd, aber liebenswürdige Grimassen schneidend. Bis endlich, endlich die lebende Sibylle, Amalthea, eine noch junge Frau, sich enthüllte. Das rote Licht ging aus, so daß die Tote unsichtbar wurde, und ein anderer Lichtkegel, weiß, schoß herab, und Amalthea, auf einem Elfenbeinthron, wuchs aus dem Schatten hervor. Sie hatte ein schönes, wie mir vorkam, geisteskrankes Gesicht mit einer hohen Stirn und saß so unbeweglich wie die Tote. Aber ihre Augen waren geschlossen. Meine Knie zitterten, und ich verfiel in mein Stottern, aus dem ich mich nicht mehr befreien konnte. »O Sib … Sib … Sib … Sib … Sib …«, fing ich an. Sie öffnete die Augen, und mit einer bösen Stimme machte sie mich nach: »O Clau… Clau… Clau…« Darüber schämte ich mich sehr, und mit aller Kraft konnte ich mich auf meine Frage besinnen: »O Sibylle, ich bin gekommen, um dich über Roms Schicksal und mein eigenes zu befragen.«

Langsam änderte sich der Ausdruck ihres Gesichts, die prophetische Gewalt überkam sie, und sie seufzte und zitterte. In den Wölbungen wehte es, Türen fielen zu, Flügel streiften mein Antlitz, das Licht schwand, und mit der Stimme des Gottes stieß sie einen griechischen Vers hervor:

»Wer so den Fluch der Punier fühlt,

wer so in goldner Schlammflut wühlt,

wird kränker, eh’ sie Heilung kühlt.

Ob Pest aus ihrem Atem weht,

ob Wurmfraß ihr zum Herzen steht –

kein Mensch bemerkt, wann sie vergeht.«

Dann warf sie die Arme über den Kopf und begann von neuem:

»In zehn Jahren, fünfzig Tagen und drei

Clau-Clau-Clau mit etwas begnadet sei,

wobei jedem außer ihm das Herz höher klopft.

Vor Zeitgenossen, die schmeichelnd niedersinken,

wird er stottern, glucksen und hinken,

stets ist seine Lippe mit Speichel betropft.

Doch nachdem er in Charons Nachen gefahren,

in ungefähr neunzehnhundert Jahren,

wird Claudius sich deutlich offenbaren.«

Dann lachte der Gott Apollo durch ihren Mund – ein schöner, aber furchterweckender Klang: Ho! ho! ho! Ich verbeugte mich demütig, drehte mich hastig um, stolperte davon und fiel kopfüber die ausgezackten Stufen hinab. Dabei zerschnitt ich mir Stirn und Knie, und voller Schmerzen kam ich ins Freie, während ein gewaltiges Gelächter mir folgte.

Heute kenne ich mich in der Wahrsagekunst aus, bin ein erfahrener Historiker und überdies ein Priester, der die Sibyllinischen Bücher genau studiert hat. Also vermag ich mit einiger Zuverlässigkeit die Verse von damals zu interpretieren. Mit dem »Fluch der Punier« meinte die Sibylle unzweifelhaft die Zerstörung Carthagos durch uns Römer. Dieser Tat wegen haben wir lang genug unter dem Fluch der Götter gestanden. Denn wir hatten den Carthagern Freundschaft und Hilfe gelobt – im Namen unserer mächtigsten Götter, Apollo einbegriffen. Dann aber wurden wir neidisch, weil Carthago sich von den Schlägen des zweiten Punischen Krieges so rasch erholte, und deshalb lockten wir es tückisch in den dritten Punischen Krieg: Wir zerstörten es bis auf die Grundmauern, metzelten seine Einwohner nieder und bestreuten ihr fruchtbares Land mit Salz. »Die goldne Schlammflut« ist die Folge dieses Fluchs: jene Geldgier, an der Rom zu ersticken droht, seitdem es seinen größten Rivalen im Handel zerstört und sich selbst aller Reichtümer des Mittelmeeres bemächtigt hat. Mit den Reichtümern stellten sich alle durchaus unrömischen Laster ein, als da sind: Faulheit, Habgier, Grausamkeit, Unanständigkeit, Feigheit, Feminisierung. – Was nun das Geschenk sein sollte, das alle sich wünschten, nur ich nicht, das wird der Leser im Lauf dieser Geschichte erfahren: Genau nach zehn Jahren und dreiundfünfzig Tagen hat es sich eingestellt. Die Verse, in denen es heißt, daß Claudius sich aussprechen würde, haben mir lange Jahre viel Kopfzerbrechen gemacht, aber jetzt glaube ich, daß ich sie auch verstehe. Sie sind allem Anschein nach eine Aufforderung, das Buch zu schreiben, mit dem ich soeben beginne. Sobald es fertig ist, werde ich es in eine Flüssigkeit tauchen, die es konserviert, werde es in einer Bleibüchse versiegeln und irgendwo tief vergraben, von wo die Nachwelt es eines Tages ans Licht holen mag und lesen. Wenn ich den Spruch der Sibylle richtig verstehe, wird dies in ungefähr neunzehnhundert Jahren der Fall sein. Und dann, wenn alle anderen Schriftsteller meiner Tage, deren Werk sich erhält, zu hinken und zu stammeln scheinen, da sie nur für den Tag geschrieben haben und sich allen möglichen Zwang auferlegten, dann wird mein Buch kühn und klar die Dinge beim rechten Namen nennen.

Wenn ich es mir recht überlege, sollte ich mir vielleicht nicht einmal die Mühe machen, das Manuskript in einer Büchse zu versiegeln – ich sollte es irgendwo herumliegen lassen. Denn aus der Geschichtsforschung weiß ich, daß mehr Dokumente durch den Zufall als durch Absicht überliefert werden. Apollo hat mir die Prophezeiung zuteil werden lassen – so mag Apollo sich um das Geschick meines Buches bekümmern.

Zweites Kapitel

Um die Zeit anzugeben, in der sich die Ereignisse meiner Geschichte abspielen, erwähne ich wohl am besten, daß ich im Jahre 744 nach der Gründung Roms geboren bin und daß dies das zwanzigste Jahr der Regierung des Kaisers Augustus war, dessen Name wohl auch nach neunzehnhundert Jahren Weltgeschichte kaum vergangen sein wird.

An meinen Vater Drusus kann ich mich nicht erinnern. Er starb, als ich noch sehr klein war. Aber als junger Mann habe ich jede Gelegenheit benutzt, um Material über ihn zu sammeln, und als mein Gesellenstück in Geschichtsschreibung begann ich seine Biographie zu verfassen, eine Arbeit, die allerdings bald von meiner Großmutter Livia unterbunden wurde. Trotzdem habe ich weiterhin Material gesammelt, und vor ganz kurzem ist es mir gelungen, das Buch zu vollenden, das ich indessen auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte. Das Beispiel meines Vaters hat mich mein ganzes Leben hindurch begleitet, er hat mir mehr bedeutet als jeder andere Mensch; nur meinen Bruder Germanicus nehme ich aus. Und Germanicus war, darin sind sich alle einig, nach Gesicht und Gestalt, nach Mut und Intellekt und adliger Gesinnung das leibhaftige Abbild meines Vaters: So ist verständlich, daß sie beide für mich zu einem einzigen Wesen verschmolzen sind. Wenn ich diese Geschichte mit einem Bericht von meiner Kindheit beginnen könnte und dabei nicht weiter zurück als auf meine Eltern zu gehen brauchte, würde ich das sicherlich tun. Aber ich muß mich zunächst ziemlich ausführlich über meine Großmutter Livia auslassen, die einzige meiner vier Großeltern, die bei meiner Geburt am Leben war. Denn Livia ist die Hauptperson im ersten Teil meiner Geschichte, und wenn ich über ihr früheres Leben nicht klar berichte, wird man ihre späteren Handlungen nicht verstehen. Kaiser Augustus war ihr zweiter Mann. Nach dem Tode meines Vaters wurde sie das Haupt unserer Familie: Meine Mutter Antonia, mein Onkel Tiberius – der das gesetzliche Oberhaupt war – und selbst Augustus wurden von ihr beiseite geschoben, obwohl mein Vater in seinem Testament uns Kinder seinem mächtigen Schutz anvertraut hatte.

Livia stammte aus der Familie der Claudier, einer der ältesten Familien Roms. Es war ihr nicht schwergefallen, die Gefühle des Augustus für sich zu erwecken, denn Augustus war jung und leicht zu beeindrucken. Zudem hatte sie sich genau um seine Eigenheiten und seinen Geschmack gekümmert, und überdies war sie, nach allgemeinem Urteil, eine der drei schönsten Frauen ihrer Zeit. Sie hatte Augustus gewählt, weil sie glaubte, daß er ihrem Ehrgeiz am meisten dienlich sein werde. Als sie sich seiner sicher fühlte, beeinflußte sie ihn, sich von Scribonia zu trennen – seiner Frau, die älter als er war und die er aus politischen Gründen geheiratet hatte –, indem sie ihm einredete, daß Scribonia Ehebruch treibe. Augustus schenkte ihr Glauben, ohne nach näheren Beweisen zu fragen. Er ließ sich von Scribonia scheiden, die vollkommen unschuldig war, am gleichen Tag, als sie ihm eine Tochter gebar, Julia. Er ließ sie ihr aus der Wochenstube fortnehmen, noch ehe Scribonia das kleine Wesen überhaupt gesehen hatte, und vertraute es der Frau von einem Freigelassenen an.

Als dies geschehen war, ging Livia zu ihrem Mann, meinem Großvater, der ebenfalls aus der Familie der Claudier stammte und – im Gegensatz zu seiner Frau – einer der besten und anständigsten Menschen seiner Zeit gewesen ist. Livia sagte ihm nur: »Du mußt dich von mir scheiden lassen. Ich trage ein Kind im fünften Monat, und du bist nicht der Vater.« Mein Großvater ließ sich nicht anmerken, was er über dies Geständnis dachte, und erwiderte: »Rufe den Ehebrecher zu mir, und wir wollen die Angelegenheit gemeinsam regeln.« In Wirklichkeit war das Kind sein eigenes Kind, aber das sollte er nicht wissen, und den Worten der Livia hatte er immer Glauben geschenkt. Livia war damals siebzehn Jahre alt, neun Jahre jünger als Augustus.

Mein Großvater war sehr erstaunt, daß Augustus, mit dem ihn wahrhafte Freundschaft verband, es gewesen sein sollte, der ihn betrogen hatte. Aber er vermutete, daß Livia ihn verführt hatte und er ihrer Schönheit nicht widerstehen konnte. Jedenfalls machte er dem Augustus keinerlei Vorwürfe. Alles, was er sagte, war: »Wenn du diese Frau liebst und sie in Ehren heiraten willst, so gebe ich sie dir. Wir wollen nur dafür sorgen, daß der guten Sitte Genüge geschieht.« Augustus, in Unkenntnis über die Anschuldigung, die Livia erhoben hatte, erklärte, sie zu lieben. Er wolle sie heiraten und sich nie von ihr trennen, solange sie ihm treu wäre. So willigte mein Großvater in die Scheidung. Sie stammte ja gleich ihm aus der Familie der Claudier, und so wollte er jeden Skandal vermeiden. Einige Wochen später wohnte er selbst ihrer Hochzeit mit Augustus bei, als sei er ihr Vater und nicht ihr ehemaliger Mann, und stimmte ein in das Hochzeitslied. Wenn ich mir klarmache, daß er sie ehrlich geliebt hat und daß er durch seine Großzügigkeit Gefahr lief, in den Geruch eines Schwächlings oder gar Kupplers zu kommen, so erfüllt sein Verhalten mich mit Bewunderung.

Drei Monate später wurde Livias Kind geboren: mein Vater. Kaum war der Kleine entwöhnt, als er von Augustus zurückgeschickt wurde in das Haus meines Großvaters, um dort gemeinsam mit seinem Bruder, meinem um vier Jahre älteren Onkel Tiberius, erzogen zu werden. Mein Großvater nahm die Erziehung der Kinder selbst in die Hand. Er gab sich große Mühe, ihnen Haß gegen Tyrannei einzuflößen und Liebe zu den alten Idealen von Tugend, Freiheit, Gerechtigkeit. Als Livia erfuhr, in welcher Gesinnung ihre beiden Söhne – die sie übrigens täglich im Palast des Augustus besuchen mußten – aufgezogen wurden, zeigte sie sich höchst empört. Mein Großvater fand einen plötzlichen Tod während eines Abendessens. Man hat den Verdacht ausgesprochen, daß er vergiftet wurde, aber die Angelegenheit wurde vertuscht, weil Augustus und Livia an diesem Abendessen teilgenommen haben. In seinem Testament hatte mein Großvater die beiden Jungen der Obhut des Augustus anvertraut.

Augustus herrschte über die Welt, aber Livia herrschte über Augustus. Ich muß hier auseinandersetzen, warum sie einen so bemerkenswerten Einfluß auf ihn hatte. Man hat sich immer gewundert, daß aus dieser Ehe keine Kinder hervorgegangen sind, obwohl Livia bewiesen hat, daß sie nicht unfruchtbar war, und obwohl Augustus zum mindesten vier außereheliche Kinder haben sollte neben seiner Tochter Julia, die unzweifelhaft sein eigenes Kind gewesen ist. Außerdem wußte man, daß er mit großer Leidenschaft an Livia hing. Man wird die wahren Zusammenhänge nicht leicht glauben. Die Ehe zwischen Augustus und Livia ist nämlich niemals vollzogen worden. Augustus, der bei anderen Frauen große Potenz beweisen konnte, war der Livia gegenüber impotent wie ein Kind. Die einzige vernünftige Erklärung dafür mag sein, daß Augustus im Grunde seines Herzens ein frommer Mann war. Er wußte, daß die Ehe, die er mit Livia geschlossen hatte, den Geboten der Frömmigkeit zuwiderlief – obwohl die Priesterschaft keine Einwendungen erhoben hatte, was dem Kaiser gegenüber nicht gut möglich gewesen wäre. Dies Bewußtsein scheint sich so auf seine Nerven gelegt zu haben, daß es eine körperliche Liebe zu Livia unmöglich machte. Aber Livia, die in Augustus mehr ein Werkzeug ihres Ehrgeizes als einen Liebhaber geheiratet hatte, war über diese Impotenz mehr erfreut als betrübt. Sie erkannte darin eine Waffe, um seinen Willen dem ihren zu unterwerfen. Ihre Taktik bestand darin, ihm unausgesetzt vorzuwerfen, daß er sie von ihrem früheren Mann fortgelockt hätte, den sie aufrichtig geliebt habe. Und wie bitter sei sie enttäuscht worden! Ihr neuer, angeblich so leidenschaftlicher Liebhaber sei überhaupt kein Mann! Jeder arme Kohlenbrenner oder Sklave könne mehr Männlichkeit beweisen! Er vermöchte nichts anderes, als sie zu tätscheln und zu hätscheln und Küßchen zu geben und die Augen zu verdrehen wie ein Eunuch. Es mache ihr keinen Eindruck, daß Augustus beteuere, bei anderen Frauen sei er ein wahrer Herkules. Entweder glaubte sie es ihm nicht, oder sie benutzte die Entschuldigung dazu, ihm vorzuwerfen, daß er anderen Frauen hinstreue, was er ihr vorenthalte. Aber damit über die ganze peinliche Sache kein Gerede aufkäme, äußerte sie bei passender Gelegenheit, daß sie ein Kind von ihm trüge, und kurz darauf erzählte sie, daß sie eine Fehlgeburt gehabt habe. Schamgefühl und unbefriedigte Leidenschaft banden Augustus stärker an sie, als wenn beide ihre Sehnsüchte allnächtlich hätten befriedigen können. Sie aber bekümmerte sich außerordentlich um seine Gesundheit und seine Bequemlichkeit und hielt ihm die Treue, denn sie hatte von Natur aus keine andere Begierde als den Hunger nach Macht. Für diese Treue war er ihr so dankbar, daß er sich von ihr leiten und bestimmen ließ in allen seinen öffentlichen und privaten Angelegenheiten.

Weil man mich fragen könnte, woher ich diese eigentümliche Geschichte habe, so will ich meine Quelle angeben. Die Scheidungsgeschichte der Livia habe ich von ihr selbst gehört, viel später, im Jahre ihres Todes. Von der Impotenz des Augustus hat mir eine Kammerjungfer meiner Mutter erzählt, die im Alter von sieben Jahren die Dienste eines Pagen bei Livia verrichtete und in dieser Eigenschaft manche Unterredung mit angehört hat, von der man annahm, sie würde sie nicht verstehen.

Ich muß aber noch eins erwähnen, denn nur wenn ich wahrhaftig bin, wird meine Erzählung wahrhaftigen Eindruck machen. Mit großem Geschick festigte Livia ihren Einfluß auf Augustus, indem sie ihn mit schönen jungen Mädchen versorgte, sobald sie bemerkte, daß die Leidenschaft ihm Unbehagen verschaffte. Sie suchte diese Mädchen selbst auf dem Markt für syrische Sklaven aus, denn Augustus hatte eine Vorliebe für Syrierinnen. Sie wurden ihm nachts aufs Zimmer geschickt, durften in seiner Gegenwart kein Wort reden und wurden früh am Morgen wieder abgeholt, so daß sie für Augustus wie die Erscheinungen eines Traumes waren. Augustus sah darin den klarsten Beweis für die große Liebe der Livia zu ihm: Welche andere Frau hätte sich das alles ausdenken können, hätte das alles in die Wege geleitet und wäre ihrem impotenten Mann trotzdem treu geblieben?

Livia zog sich außerordentlich kostbar an und gebrauchte die teuersten asiatischen Parfüms, aber innerhalb ihres Haushalts, den sie, wie sie ausdrücklich hervorhob, in altrömischer Weise führen wollte, erlaubte sie niemand den geringsten Luxus. Ihre Grundsätze waren: einfaches, aber reichliches Essen, Ehrfurcht vor der Familie, keine heißen Bäder nach Mahlzeiten, unausgesetzte Beschäftigung für jedermann und keine Verschwendung.

Die meisten Frauen lieben es, ihre Wünsche in mäßigen Grenzen zu halten; einige seltene Frauen sind sehr kühn bei der Festsetzung dieser Grenzen. Aber Livia stand insofern vollkommen allein, als sie sich überhaupt keine Grenzen setzte und doch immer einen klaren und kühlen Kopf behielt. Nur ganz allmählich gelang es selbst mir, der ich so ausgezeichnete Gelegenheit hatte, sie zu beobachten, die Symptome festzustellen, aus denen man jeweils auf ihre Pläne schließen konnte. Und selbst dann war es jedesmal eine aufregende Überraschung für mich, wenn sie ihre Absichten endlich offenbarte.

Auf ihren Rat veranlaßte Augustus den Senat, zwei neue Gottheiten einzuführen und der allgemeinen Anbetung zu empfehlen: die Göttin Roma, als Symbol der weiblichen Seele des Reichs, und den Halbgott Julius, der als Apotheose Julius Caesars gedacht war. Augustus wußte, wie wichtig es war, daß die zahllosen Provinzen des Römischen Reichs mit der Mutterstadt durch religiöse Bande verknüpft wurden. Es war oft genug vorgekommen, daß bei einem langen Aufenthalt in Kleinasien oder Ägypten selbst echte Römer sich der Verehrung der Götter anschlossen, die sie an Ort und Stelle vorgefunden hatten, wodurch sie – außer dem Namen nach – Ausländer wurden. Roma und Julius waren nun als Götter gedacht, die vornehmlich in den Provinzen verehrt werden sollten, damit alle römischen Bürger sich ständig ihrer Herkunft bewußt bleiben könnten.

Livia richtete es ein, daß Delegationen aus den Provinzen nach Rom kamen, denen das volle römische Bürgerrecht noch nicht verliehen war. Diese Delegationen baten darum, man möchte ihnen einen römischen Gott »verleihen«, der sie in ein enges Verhältnis mit der Mutterstadt brächte. Auf Livias Rat sagte Augustus, halb im Scherz, dem Senat, daß man diesen armen Leuten, denen man die höheren Gottheiten Roma und Julius wohl nicht gut überlassen könne, trotzdem ein Anbetungsobjekt nicht verweigern dürfe, und sei es noch so gering. Da erhob sich Maecenas, einer seiner Minister, und sagte: »Wir wollen ihnen den Gott geben, der treu über ihnen wacht: Wir wollen ihnen Augustus geben.« Augustus schien etwas verlegen über diesen Vorschlag, aber er mußte zugeben, daß er vernünftig sei. Im Orient war es ohnehin längst Sitte, einem Herrscher göttliche Ehren zuteil werden zu lassen. Warum sollte eine solche Sitte nicht zum Nutzen Roms übernommen werden? Der Antrag des Maecenas wurde vom Senat angenommen, und unverzüglich wurden Standbilder des Augustus in Kleinasien errichtet. Der Kultus breitete sich aus, aber zunächst nur in den entlegenen Provinzen, nicht in Italien oder gar in Rom selbst.

So gefährlich Livia war, so hat man doch sehr richtig gesagt, daß ohne ihre Unermüdlichkeit Augustus niemals imstande gewesen wäre, die ungeheure Aufgabe zu bewältigen, die er sich gesetzt hatte: dem Reich nach den zahllosen Bürgerkriegen Frieden und Sicherheit zu verschaffen. Augustus arbeitete vierzehn Stunden am Tage, aber Livia, wie man sich erzählte, war volle vierundzwanzig Stunden lang tätig. Sie leitete nicht nur ihren großen Haushalt auf musterhafte Weise, sondern sie nahm auch vollen Anteil an allen Staatsgeschäften. Ein vollständiger Bericht all der juristischen, sozialen, organisatorischen, religiösen und militärischen Reformen, die durch das Zusammengehen dieser beiden Menschen möglich wurden, müßte viele Bände in Anspruch nehmen, und dabei wären noch nicht einmal die öffentlichen Arbeiten berücksichtigt, die sie ausführen ließen, die Tempel, die sie wiederherstellten, und die Pflanzungen, die sie anlegten. Und doch gab es manchen prominenten Römer der älteren Generation, der nicht vergessen konnte, daß dieser offensichtlich so bewundernswerte Neubau des Staates nur möglich geworden war durch heimliche Ermordung oder öffentliche Hinrichtung fast jeder einzelnen Persönlichkeit, die es gewagt hatte, sich der Macht dieses energischen Paares zu widersetzen. Hätten es die beiden nicht verstanden, ihre ausschließliche und willkürliche Macht mit den Formen der »alten Freiheit« zu maskieren, so hätten sie sich nicht lange behaupten können. Trotzdem fanden nicht weniger als vier Verschwörungen gegen das Leben des Augustus statt, angezettelt von Leuten, die als »neue Brutusse« Retter des Vaterlandes werden wollten.

Diese Bemerkungen über Livia möchte ich mit der Erinnerung schließen, daß in der lateinischen Sprache das Wort Livia auf denselben Stamm zurückgeht wie das Wort Bosheit. Livia war eine vollendete Schauspielerin, und die bei jeder Gelegenheit hervorgekehrte Reinheit ihrer Sitten, die Schärfe ihres Geistes und ihre bestrickende Art, mit Menschen umzugehen, haben fast jeden getäuscht, der in ihre Nähe kam. Aber niemand hat sie wirklich verehrt: Bosheit mag Respekt einflößen, Liebe kann sie nie erringen. Livias größte Stärke lag darin, daß anständige und unkomplizierte Menschen, sobald sie in ihrer Nähe waren, sich plötzlich aufs deutlichste ihrer geistigen und moralischen Mängel bewußt werden mußten.

Drittes Kapitel

Wie ich schon gesagt habe, war mein Vater einer der besten Claudier. Das gleiche läßt sich nicht von seinem Bruder Tiberius behaupten, der später Kaiser wurde. Mein Vater war rasch und lebhaft, Tiberius schwerfällig und langsam. Beide verfügten über sehr große Körperkräfte, aber während die Stärke meines Vaters ein Gefühl des Vertrauens, der Autorität und des Schutzes verbreitete, wohnte den Bärenkräften meines Onkels Tiberius etwas Lauerndes, Unbeherrschtes inne. Man erzählte sich von ihm, daß er einen seiner Kameraden bei einer »freundschaftlichen Kraftprobe« mit der bloßen Faust tötete, indem er ihm den Schädel einschlug. Mein Vater war überall sehr beliebt, Tiberius blieb – trotz aller seiner Erfolge – unbeliebt. Ich mache diese wenigen Andeutungen nur deshalb, um zu zeigen, aus was für verschiedenen Elementen die Familie der Claudier zusammengesetzt war. Mein Vater hat zeit seines Lebens nicht die goldenen Lehren vergessen, die ihm mein Großvater über die Freiheit erteilt hat.

Wann immer sich mein Vater in Rom aufhielt, empörte er sich über die stets wachsende Servilität, die jedermann dem Augustus bekundete. Er hielt mit seiner Meinung nicht zurück, und eines Tages – als die römischen Eindrücke ihn wieder sehr beschäftigt hatten – schrieb er aus einem Heerlager in Deutschland einen bitteren Brief an seinen Bruder Tiberius. Er schrieb, daß er nur hoffen könne, daß Augustus recht bald dem rühmlichen Andenken des Diktators Sulla folgen werde. Denn Sulla habe, als er nach dem ersten Bürgerkrieg der ausschließliche Herrscher über Rom war und alle Feinde entweder unterworfen oder versöhnt hatte, nur noch gewartet, bis er einige innerpolitische Regelungen nach seinem Sinn vorgenommen hatte, um die Insignien seiner Macht niederzulegen und wieder ein Privatmann zu werden. Wenn Augustus das gleiche nicht sehr bald tue, werde es zu spät sein. Die Reihen des alten Adels seien auf das betrüblichste gelichtet, die Aushebungen und Bürgerkriege hätten die Besten dahingerafft, und die Überlebenden, die sich von einem neuen Adel umgeben sähen – was man so Adel nenne! –, neigten mehr und mehr dazu, sich wie die persönlichen Sklaven von Augustus und Livia zu benehmen. Rom werde bald vergessen haben, was das Wort Freiheit bedeute, und schließlich einer Tyrannei zum Opfer fallen, die so barbarisch und willkürlich sei wie die im Orient. Um solch verderblichen Zustand herbeizuführen, habe er nicht so viele mühselige Feldzüge unter dem Oberbefehl des Augustus geleitet. Selbst seine Liebe und seine tiefe persönliche Bewunderung für Augustus, der stets ein zweiter Vater für ihn gewesen sei, könnten ihn nicht daran hindern, diesen Empfindungen einmal offen Ausdruck zu geben. Er bittet hiermit seinen Bruder Tiberius um seine Meinung: Könnten sie beide vereint den Augustus nicht überreden, nötigenfalls zwingen, endlich von der Macht zurückzutreten? »Wenn er sich unseren Argumenten beugt, werde ich ihn tausendmal mehr lieben und bewundern als je zuvor, aber zu meinem aufrichtigen Schmerz befürchte ich, daß der geheime und unberechtigte Hochmut, der unsere Mutter Livia erfüllt, das Haupthindernis sein wird, um diesen Vorschlag zum Erfolg zu führen.«

Durch einen törichten Zufall wurde dieser Brief dem Tiberius ausgehändigt, als er sich zufällig bei Augustus und Livia befand. »Eine Nachricht von Ihrem erhabenen Bruder«, rief der kaiserliche Kurier mit Stentorstimme, als er den Brief überreichte. Tiberius konnte nicht vermuten, daß in dem Brief irgend etwas stehen konnte, was nicht auch für Livia und Augustus bestimmt war, und bat um die Erlaubnis, den Brief öffnen und sogleich lesen zu dürfen. Augustus sagte: »Aber selbstverständlich, Tiberius, allerdings unter der Bedingung, daß du ihn uns vorliest.« Tiberius las die ersten paar Worte vor, dann wurde er plötzlich rot. Er versuchte die gefährlichen Stellen auszulassen, aber er merkte bald, daß der Brief eine einzige ganz große Gefahr war, abgesehen vom Schluß, wo mein Vater über seine Kopfwunde klagte und von seinem schwierigen Vormarsch gegen die Elbe erzählte. Also las Tiberius hier ein Wort, dort ein Wort, stotterte, behauptete, daß die Handschrift unleserlich sei, fing noch einmal von vom an, stotterte von neuem, und hörte schließlich mit einer Entschuldigung ganz auf. »Was soll das bedeuten?« fragte Augustus. »Mehr ist dem Brief nicht zu entnehmen?« Tiberius riß sich zusammen: »Offen gesagt, ich könnte es, aber der Brief ist nicht wert, daß man ihn liest. Offenbar war mein Bruder nicht ganz wohl, als er ihn schrieb.«

Augustus war sehr beunruhigt: »Ich hoffe, er ist nicht ernstlich krank?« Aber Livia, mit ihrem untrüglichen Instinkt, hatte bereits herausgefunden, daß in dem Brief Dinge standen, die sie oder Augustus betrafen, und mit einer plötzlichen Bewegung nahm sie dem Tiberius den Brief aus der Hand. Sie las ihn durch, machte ein böses Gesicht und überreichte ihn dem Augustus mit den Worten: »Diese Angelegenheit betrifft ausschließlich dich. Denn mag einer meiner Söhne noch so entartet sein, so ist es doch nicht meine Aufgabe, ihn zu bestrafen, sondern die deine, der du sein Vormund und das Oberhaupt des Staates bist.«

Augustus beunruhigte sich noch mehr und las jetzt den Brief auch. Aber er schien ihn nur zu mißbilligen, weil er der Anlaß gewesen war, daß Livia sich so erregt hatte, nicht aber, weil er gegen seine Person Stellung nahm. Bis auf das peinliche Wort »zwingen« billigte er in seinem Herzen den Inhalt des Briefes vollkommen. Er mißbilligte die Zustände nicht minder als mein Vater – außerdem war er der nie abbrechenden Arbeit und der unentwegten Ehrungen müde, er wollte Ruhe haben und wieder ein unbeachtetes Privatleben führen. Aber Livia würde ihm niemals erlauben, sich zurückzuziehen. Stets betonte sie, daß seine Aufgabe noch nicht zur Hälfte beendet sei.

Als Augustus den fatalen Brief zu Ende gelesen hatte, sah ihn Livia scharf an: »Nun?« fragte sie nur. »Ich stimme mit Tiberius überein«, erwiderte Augustus würdig und milde, »der junge Mann muß nicht wohl gewesen sein. Der ganze Brief ist ein typisches Zeichen von Überanstrengung. Er spricht ja auch von seiner Kopfwunde. Ob wir ihn nicht bitten, heimzukehren? Er hat sich so hervorragend in Deutschland geschlagen. Ja, wir wollen ihn wieder um uns haben. Du wirst dich sehr freuen, liebste Livia, deinen Sohn zurückzubekommen, nicht wahr?«

Livia antwortete nicht direkt. Noch immer mit einem bösen Gesicht fragte sie: »Und du, Tiberius?« Tiberius war schlauer als Augustus, auch kannte er seine Mutter genau. Er antwortete: »Ich bin überzeugt, daß mein Bruder nicht wohl ist, aber selbst Krankheit kann so kindliches Verhalten und so aufgelegte Torheit nicht entschuldigen. Ich finde auch, daß man ihn zurückholen sollte, um ihm die Verwerflichkeit seines Benehmens vor Augen zu halten! Daß er so niedrig über seine aufopfernde, treusorgende und zurückhaltende Mutter denken konnte, besonders aber, daß er solche Gedanken dem Papier anzuvertrauen wagt, erscheint mir ungeheuerlich! Was er da außerdem Über Sulla schreibt, ist Unsinn. Denn kaum hatte Sulla seine Macht niedergelegt, als der Bürgerkrieg von neuem begann und die soeben verkündete Verfassung über den Haufen geworfen wurde.« Auf diese Weise zog sich Tiberius gut aus der Schlinge, aber viel von seiner Heftigkeit gegen meinen Vater kam ihm aus dem Herzen, denn er war wütend, daß mein Vater ihn in eine so peinliche Lage gebracht hatte.

Livia war wütend auf Augustus, daß er Beleidigungen so leicht nahm, aber ihr Zorn gegen meinen Vater war nicht minder heftig. Sie wußte, daß er seinen Plan in die Tat umsetzen würde, falls er zurückkehrte, daß er also versuchen würde, Augustus zum Rücktritt zu bewegen. Sie wußte ferner, daß sie niemals durch Tiberius würde regieren können – selbst wenn sie ihm die Nachfolge verschaffte –, solange mein Vater darauf bedacht war, die alte Freiheit wiederherzustellen. Denn sie kannte die große Popularität meines Vaters und wußte, daß er alle Regimenter im Norden und Westen hinter sich hatte. Macht war ihr wichtiger als Leben oder Ehre, denn sie hatte zu viel für diesen Begriff »Macht« geopfert. Aber sie verstand es, stets ihre wahren Gefühle zu verbergen. Sie gab vor, die Ansicht des Augustus zu teilen, daß mein Vater krank sei, und tadelte Tiberius, daß er so heftige Worte gefunden hatte. Sie war aber einverstanden, daß mein Vater sofort zurückgerufen werde. Sie dankte sogar Augustus, daß er die Fehler ihres armen Sohnes so großzügig übersehe. Sie werde ihm ihren eigenen Vertrauensarzt mit einem Päckchen Nieswurz schicken, was ein berühmtes Heilmittel für alle Fälle von geistiger Erschlaffung sei.

Der Arzt reiste am nächsten Tag ab, begleitet von dem Kurier, der einen Brief des Augustus trug. Augustus gratulierte darin meinem Vater auf das freundlichste zu seinen Siegen, sprach mit Bedauern von seiner Kopfwunde und erlaubte ihm, nach Rom zurückzukehren, dies letztere allerdings in einer Sprache, die keinen Zweifel ließ, daß er zurückzukehren habe, ob er nun wolle oder nicht. Mein Vater beantwortete diesen Brief einige Tage später und dankte dem Augustus für seine Großmut. Er schrieb, er werde zurückkehren, sobald seine Gesundheit dies irgend gestatte, aber der kaiserliche Brief habe ihn einen Tag nach einem leichten Unfall erreicht: Sein Pferd sei in vollem Galopp unter ihm gestürzt, sei ihm dabei aufs Bein gefallen und habe es gegen einen scharfen Stein gedrückt. Er danke seiner Mutter für ihre Besorgnis und daß sie ihm ihren Arzt mit dem Päckchen Nieswurz geschickt habe: Er habe sich seiner Dienste bereits bedient. Allerdings befürchte er, daß es selbst seiner Geschicklichkeit nicht gelungen sei, die Wunde vor einer Wendung zum Schlechteren zu bewahren. Zum Schluß schrieb er, daß er zwar lieber auf seinem Posten geblieben wäre, aber daß der Wunsch des Augustus ihm Befehl sei, und er wiederholte, daß er nach Rom zurückkehren werde, sobald er gesund sei. Augenblicklich halte er sich in einem Lager in Thüringen auf, am Saalefluß.

Als Tiberius von dieser Nachricht hörte, bat er sofort darum, seinen kranken Bruder besuchen zu dürfen. Augustus gab ihm die Erlaubnis, und Tiberius warf sich aufs Pferd, nordwärts, nur von einer kleinen Eskorte begleitet. Er wählte den kürzesten Alpenübergang als Reiseweg, denn er hatte mehr als fünfhundert Meilen zu bewältigen, aber er konnte in den zahlreichen Poststationen immer mit frischen Pferden rechnen, und wenn er einmal zu müde war für den Sattel, konnte er sich einen leichten Wagen geben lassen und für ein paar Stunden Schlaf finden, ohne Zeit zu verlieren. Das Wetter war ihm günstig. Er überwand die Alpen und kam hinab in die Schweiz; dann folgte er der großen Heerstraße, die den Rhein entlangführt, und ohne daß er sich ein einziges Mal länger verweilt hätte, als er zu einer hastigen Mahlzeit gebrauchte, kam er in eine Stadt, die Mannheim genannt wird. Hier überschritt er den Rhein und schlug sich nordöstlich, wo die Straßen schlecht und die Gegenden unwirtlich waren. Er hatte seine ganze Begleitung nach und nach hinter sich gelassen, als er am Abend des dritten Tages allein am Ziel seiner Bestimmung ankam. Die Eskorte war den Anstrengungen, die Tiberius sich zumuten konnte, nicht gewachsen gewesen.

Er kam noch zurecht, um meinen Vater bei Bewußtsein zu sprechen, aber nicht mehr, um ihm das Leben zu retten. Denn aus der Wunde am Bein, die er sich bei dem Sturz zugezogen hatte, war eine Blutvergiftung geworden, und bis zur Hüfte hatte das Gift sich bereits gefressen. Mein Vater wußte, daß er sterben werde, aber er hatte trotzdem die Geisteswachheit, seinen Truppen die Ehrenei-Weisung zu befehlen, die dem Tiberius, als einem Kommandierenden General, zukam. Die Brüder umarmten sich, und mein Vater flüsterte: »Hat sie den Brief gelesen?« – »Eher als ich«, seufzte mein Onkel Tiberius. Weiter hat mein Vater nichts mehr gesagt. Nur einmal stöhnte er noch: »Rom hat eine strenge und gefährliche Mutter.« Dies waren seine letzten Worte, unmittelbar darauf drückte Tiberius ihm die Augen zu.

Ich habe diese ganze Geschichte von Xenophon gehört, einem Griechen von der Insel Kos, der damals noch ein ganz junger Mensch war. Trotzdem war er bereits Leibarzt meines Vaters. Er hatte sich sehr darüber entrüstet, daß Livias Arzt ihm den Fall aus den Händen genommen hatte. Das Lager, in dem mein Vater gestorben ist, wurde von den Soldaten »Lager des Fluchs« genannt. Sein Leichnam wurde mit allen militärischen Ehren in das Winterquartier bei Mainz gebracht – mein Onkel Tiberius, als oberster Leidtragender, legte den ganzen Weg zu Fuß zurück. Seine Soldaten wollten den Leichnam dort begraben, aber Tiberius brachte ihn nach Rom, wo er auf einem riesigen Scheiterhaufen verbrannt wurde. Augustus selbst hielt die Gedächtnisrede.

Viertes Kapitel

Ein Jahr vor dem Tod meines Vaters, am ersten August, bin ich in Lyon in Frankreich geboren worden. Meine Eltern hatten vor mir schon sechs Kinder gehabt, aber da meine Mutter meinen Vater fast auf all seinen Feldzügen begleitete, so mußte ein Kind schon eine sehr kräftige Konstitution mitbringen, um alle Strapazen und Unbilden zu überstehen. Nur mein Bruder Germanicus, fünf Jahre älter als ich, und meine Schwester Livilla, ein Jahr älter als ich, waren noch am Leben. Beide hatten die prachtvolle Gesundheit meines Vaters geerbt. Ich leider nicht. Ehe ich zwei Jahre alt wurde, kam ich bei drei verschiedenen Gelegenheiten beinahe zu Tode, und hätte das Ende meines Vaters nicht die Familie nach Rom zurückgeführt, so wäre es sehr unwahrscheinlich, daß dieses Buch jemals geschrieben worden wäre.

In Rom wohnten wir in einem großen Haus auf dem Hügel des Palatin, dicht neben dem Palast des Augustus und dem Tempel des Apollo, den Augustus hatte errichten lassen und in dem sich die Bibliothek befand, und nicht weit vom Tempel, der Castor und Pollux, den Stadtgöttern, geweiht ist. (Dies war noch der alte Tempel, gebaut aus Holz und abgestochenen Rasenstücken, den sechzehn Jahre später Tiberius auf seine Kosten durch einen neuen ersetzte, einen herrlichen Marmorbau.) Hier oben auf dem Hügel war es gesünder als unten am Fluß; die meisten Häuser gehörten Senatoren.

Ich war ein sehr kränkliches Kind, »ein wahrer Tummelplatz für Krankheiten«, wie die Ärzte sagten, und ich bin vielleicht nur am Leben geblieben, weil die Krankheiten sich untereinander nicht einigen konnten, welche von ihnen die Ehre davontragen sollte, mich zur Strecke zu bringen. Es fing damit an, daß ich vor der Zeit geboren wurde, zwei Monate zu früh; dann bekam mir die Milch meiner Amme nicht, so daß ich an einem unappetitlichen Ausschlag litt. Darauf hatte ich Malaria, und dann bekam ich die Masern, wodurch ich auf dem einen Ohr etwas schwerhörig wurde. Dann kamen Scharlach, Gelenkrheumatismus und schließlich eine Lähmung, wodurch mein linkes Bein im Wachstum behindert wurde und ich für alle Zeit zum Hinken verurteilt wurde. Infolge der einen oder der anderen dieser zahlreichen Krankheiten bin ich mein Leben lang so schwach in den Schenkeln geblieben, daß ich weder schnell laufen konnte noch längere Strecken zu Fuß zurücklegen. Auf meinen Reisen mußte ich mich meistens in einer Sänfte tragen lassen. Weiterhin ist ein stechender Schmerz zurückgeblieben, der mich sehr oft, nach dem Essen, in der Magengegend befällt. Zwei- oder dreimal ist dieser Schmerz so furchtbar gewesen, daß ich mir ein Messer, das ich wie ein Irrer ergriffen hatte, in den Sitz der Qual gerannt hätte, wenn meine Freunde mir nicht in den Arm gefallen wären.

Man wird annehmen, daß meine Mutter Antonia – eine sehr schöne und wahrhaft vornehme Frau und die einzige Liebe im Leben meines Vaters – sich mit ganz besonderer Sorgfalt um mich gekümmert hätte, da ich ihr jüngstes Kind war, ja, daß sie mich wegen all meiner Leiden zu ihrem besonderen Liebling erhoben hätte. Aber dem war nicht so. Sie tat alles für mich, was mütterliche Pflicht ihr gebot, aber nicht mehr. Denn sie hatte mich nicht lieb. Ja, sie verspürte geradezu eine lebhafte Abneigung gegen mich, nicht nur, weil ich immerfort kränklich war, sondern weil ich ihr eine schwere Zeit der Schwangerschaft bereitet hatte und schließlich eine sehr schmerzhafte Geburt, bei der sie knapp mit dem Leben davongekommen war und an deren Folgen sie noch jahrelang mehr oder weniger heftig zu leiden hatte.

Meine allzu frühe Geburt war durch einen heftigen Schreck bei einem Fest veranlaßt worden, das man zu Ehren des Augustus gab, als er meinen Vater in Lyon besuchte, um dort den Altar der Roma und des Augustus einzuweihen. (Mein Vater war Gouverneur der drei französischen Provinzen, und Lyon war sein Hauptquartier.) Irgendein verrückter sizilianischer Sklave, der bei dem Fest als Kellner eingeteilt war, zog plötzlich einen Dolch und fuchtelte damit in der Luft herum, unmittelbar hinter dem Kopf meines Vaters. Nur meine Mutter hatte den Vorgang bemerkt. Sie sah dem Sklaven fest ins Auge und hatte Geistesgegenwart genug, ihn anzulächeln und dabei mißbilligend den Kopf zu schütteln, wodurch sie ihm andeutete, daß er den Dolch wegstecken solle. Während er noch unschlüssig war, folgten zwei andere Kellner dem Blick meiner Mutter und packten rechtzeitig zu, um den Verwirrten zu überwältigen und zu entwaffnen. Meine Mutter fiel durch die Aufregung in Ohnmacht, und unmittelbar darauf setzten die Wehen ein. Es kann sehr gut von diesem Zwischenfall herrühren, daß ich immer eine krankhafte Furcht vor Meuchelmördern gehabt habe, denn ein Schreck, den man vor der Geburt empfängt, kann sich vererben.

Da ich ein sehr zärtliches Kind war, machte mich die Haltung meiner Mutter sehr unglücklich. Von meiner Schwester Livilla hatte ich gehört – Livilla war ein sehr schönes Mädchen, aber grausam, eitel und ehrgeizig: mit einem Wort, eine typische Claudierin von der schlechten Art –, also von Livilla wußte ich, daß meine Mutter mich ein »wandelndes böses Omen« genannt und bedauert hatte, daß bei meiner Geburt nicht die Sibyllinischen Bücher um Rat gefragt worden waren. Sie hatte auch gesagt, daß die Natur mich begonnen, aber nicht beendet habe, denn als sie gesehen habe, daß nichts mit mir anzufangen sei, habe sie mich verächtlich beiseite geworfen. Und daß unsere Vorfahren viel klüger und selbstbewußter gewesen seien, denn sie hätten alle schwächlichen Kinder auf nackte Erde ausgesetzt, um die Rasse nicht zu verderben. Dies mögen nun zwar Ausschmückungen sein, die Livilla über harmlosere Bemerkungen sich erlaubt hat, aber ich erinnere mich eines Ausbruchs meiner Mutter: Ein Senator hatte irgendeinen törichten Antrag gestellt. »Dieser Kerl«, so erregte sich meine Mutter, »sollte aus dem Weg geräumt werden. Er ist so blöd wie ein Affe – was sage ich? –, Affen sind höchst intelligente Lebewesen im Vergleich zu ihm! Er ist so blöde wie – so blöde wie – Himmel, so blöde wie mein Sohn Claudius!«

Ihr Liebling war Germanicus, wie er jedermanns Liebling war. Aber ich war weit entfernt, ihn zu beneiden – vielmehr freute ich mich für ihn. Germanicus wiederum hatte Mitleid mit mir und tat alles, was er konnte, um mein Leben glücklicher zu gestalten, und immer sagte er meinen älteren Spielkameraden, daß ich ein gutherziges Kind sei, das jede Freundlichkeit auf das wärmste vergelten würde. Strenge mache mich ängstlich, pflegte er zu sagen, und mache mich außerdem unnötig krank. Und er hatte ganz recht. Das nervöse Zucken meiner Hände, das plötzliche Schütteln meines Kopfes, mein Stottern, meine schlechte Verdauung, das unausgesetzte Tropfen aus meinem Mund hatten ihren hauptsächlichen Grund in den Härten, denen ich, im Namen der Erziehung, unterworfen wurde. Wenn Germanicus sich für mich einsetzte, pflegte meine Mutter nachsichtig zu lachen: »Braver Kerl, suche dir ein besseres Objekt für das Überfließen deines guten Herzens.« Meine Großmutter Livia drückte sich anders aus: »Red keinen Unsinn, Germanicus! Wenn er sich gegen seine Erziehung nicht auflehnt, soll er mit der Freundlichkeit behandelt werden, die er verdient. Du spannst den Wagen vor das Pferd!« Livia redete nur selten mit mir, und wenn sie es tat, dann nur verächtlich und ohne mich anzusehen. Meistens waren ihre Worte: »Geh aus dem Zimmer, mein Kind, jetzt will ich hier sein.« Wenn sie einen Grund hatte, mich zu tadeln, tat sie es niemals direkt, sondern schickte mir eine kurze und kalt geschriebene Ermahnung, zum Beispiel:

»Es ist der Kaiserin Livia zu Ohren gekommen, daß der Knabe Claudius seine Zeit damit vergeudet, in der Apollo-Bibliothek herumzustreichen. Solange er aus den Elementarbüchern noch etwas lernen kann, die ihm seine Lehrer bringen, schickt es sich für ihn nicht, sich an die ernsten Werke zu drängen, die in der Bibliothek aufgestellt sind. Außerdem stört sein Herumschnüffeln die Leute, die ernsthaft arbeiten wollen. Mit dieser Unsitte hat es ein Ende!«

Was den Augustus betrifft, so hat er mich niemals mit berechnender Härte behandelt, aber er glich Livia darin, daß es ihm unangenehm war, mit mir im gleichen Zimmer zu sein. An und für sich hatte er kleine Jungen sehr gern, zumal er selbst bis ans Ende seines Lebens ein erwachsenes Kind blieb, aber seine Zuneigung beschränkte sich auf Jungen, die er »brave, mannhafte kleine Kerle« nennen konnte, wie etwa meinen Bruder Germanicus oder seine Enkel Gaius und Lucius, die alle ausgesprochen hübsch waren. Ein einziges Mal überwand er seine Abneigung gegen mich und ließ mich am Tauziehen der anderen Jungen teilnehmen, aber die Anstrengung war für mich viel zu groß, so daß ich nervöser wurde als je und stotterte und wer weiß wie zuckte und mich schüttelte. Er machte nie wieder einen Versuch mit mir. Er haßte Zwerge und Krüppel und alles, was irgendwie verunstaltet war, und behauptete, es bringe Unglück, und man solle es sich nach Möglichkeit aus den Augen halten. Aber niemals habe ich Gefühle des Hasses gegen Augustus in mir zu finden vermocht, wie ich allmählich etwa Livia hassen lernte, denn seine Abneigung gegen mich war ohne jede Tücke, und er tat alles, um sich zu beherrschen. Ich muß in der Tat ein sehr klägliches Monstrum gewesen sein, eine Schande für einen so starken und herrlichen Vater und eine so edle und stattliche Mutter. Augustus selbst war ein sehr gut aussehender Mann, obwohl er etwas untersetzt war, mit gelocktem Haar, das erst sehr spät grau wurde, mit leuchtenden Augen, einem vergnügten Gesicht und aufrechtem, leichtem Gang.

Ich darf ein besonderes Ereignis in meiner Kindheit nicht zu erzählen vergessen. Es war im Sommer. Ich war gerade acht Jahre alt geworden, und meine Mutter besuchte mit uns drei Kindern meine Tante Julia in ihrem herrlichen Sommerhaus, das in Antium dicht am Meer liegt. Eines Nachmittags gegen sechs Uhr gingen wir im Weinberg spazieren, um uns im kühlen Abendwind zu erfrischen. Meine Tante Julia war nicht bei uns, aber der Sohn des Tiberius, jener Tiberius Drusus, den wir später stets Castor nannten, und Julias Kinder, Postumus und Agrippina, nahmen an unserem Spaziergang teil. Plötzlich hörten wir ein wütendes Kreischen über uns. Wir blickten in die Höhe und sahen zwei kämpfende Adler. Federn wirbelten herab. Wir versuchten sie zu fangen. Germanicus und Castor konnten jeder eine Feder erwischen, ehe sie den Boden berührte, und steckten sie sich ins Haar. Castor hatte eine kleinere Flügelfeder, aber Germanicus eine schöne große Schwanzfeder gefangen. Beide Federn waren über und über blutig, und Tropfen Blutes fielen ins Gesicht des Postumus und auf die Kleider von Livilla und Agrippina. Und dann auf einmal stürzte etwas Dunkles herab. Ich weiß nicht, warum: Ich öffnete meine kleine Toga und fing es auf. Es war ein ganz junger Wolf, verwundet und beinahe von Sinnen vor Angst. Die Adler schossen herab, um ihn wiederzuholen, aber ich hatte ihn schon sicher versteckt, und als wir anfingen zu schreien und mit Stöcken nach ihnen zu werfen, schwangen sie sich verwirrt in die Luft und flogen kreischend davon. Ich war sehr verwirrt. Ich wollte den kleinen Wolf gar nicht haben. Livilla wollte ihn mir wegnehmen, aber meine Mutter, die sehr ernst geworden war, verlangte, daß sie ihn mir zurückgäbe. »Claudius hat ihn bekommen«, sagte sie, »er muß ihn behalten.«

Sie fragte einen alten adligen Herrn, der uns begleitete und der zu der Körperschaft der Auguren gehörte, was das bedeuten könnte. »Wie kann ich das sagen«, erwiderte der alte Herr, »es kann eine sehr große Bedeutung haben oder auch gar keine.«

»Sie brauchen nichts zu befürchten: Sagen Sie, was Sie daraus lesen.«

»Dann schicken Sie bitte die Kinder fort«, sagte er.

Ich weiß nicht, ob er ihr die Auslegung gab, die jeder Leser für die einzig mögliche halten wird, nachdem er mein Buch zu Ende gelesen hat. Wir Kinder hielten uns also außer Hörweite, der gute Germanicus hatte noch eine schöne Schwanzfeder gefunden, die ich mir stolz ins Haar steckte, aber Livilla konnte ihre Neugier nicht zähmen und kroch hinter eine Rosenhecke, um zu lauschen. Auf einmal mußte sie herausplatzen und rief lachend: »Armes Rom, wenn er dich beschützen soll! Hoffentlich bin ich dann tot!« Der Augur wandte sich ihr zu und drohte mit dem Finger: »Vorlautes Kind«, sagte er, »der Himmel wird deinen Wunsch auf eine Weise erfüllen, die dir nicht angenehm sein wird.«

»Du wirst in dein Zimmer geschlossen und bekommst nichts zu essen, Livilla«, rief meine Mutter, und Livilla mußte für den Rest der Ferien im Zimmer bleiben. Sie rächte sich, indem sie sich unermüdlich allerlei Unheil gegen mich ausdachte. Aber was der Augur gesagt hatte, durfte sie uns nicht wiederholen, denn sie hatte bei Vesta und den Göttern unseres Hauses schwören müssen, niemals ein Wort oder auch nur eine Andeutung über die Auslegung des Omens zu sprechen, solange jemand am Leben war, der es miterlebt hatte. Wir alle mußten diesen Eid leisten. Da ich nun schon seit langen Jahren der einzige bin, der noch am Leben ist von all denen, die damals den Abendspaziergang unternahmen, brauche ich den Vorfall nicht länger zu verschweigen. – Noch geraume Zeit danach habe ich meine Mutter dabei überrascht, daß sie mich auf eine sehr seltsame Weise ansah, beinahe respektvoll, aber besser als bisher behandelte sie mich nicht.

Ich durfte nicht in die Knabenschule gehen, weil meine schwachen Beine mir nicht erlaubt hätten, an den körperlichen Übungen der anderen Schüler teilzunehmen. Außerdem war ich durch meine Krankheiten im Lernen zurückgeblieben, und meine Schwerhörigkeit und mein Stottern behinderten mich sehr. Daher sah ich mich selten in der Gesellschaft meines Alters und meiner Klasse. Zum Spielen wurden die Söhne unserer Vertrauenssklaven für mich hereingerufen. Zwei von ihnen, Callon und Pallas – beides Griechen –, sollten später meine Sekretäre sein und konnten zu den wichtigsten Arbeiten herangezogen werden. Viel von meiner Zeit verbrachte ich auch, indem ich den Frauen meiner Mutter zuhörte, während sie spannen oder webten. Viele von ihnen, zum Beispiel meine eigene Kinderfrau, hatten sehr fortschrittliche Ansichten, und ich muß gestehen, daß mir ihre Gesellschaft viel besser zugesagt hat als die der meisten Männer, in der ich mich seitdem zu bewegen hatte. – Mein eigentlicher Lehrer war Marcus Porcius Cato, der sich selbst für die Verkörperung aller altrömischen Tugenden hielt und sehr stolz auf seine Vorfahren war. Alle Leute, die selbst nichts vollbringen, rühmen sich der Tugenden ihrer Vorfahren. Besonders viel bildete er sich auf den alten großen Cato ein, der übrigens mir von allen Charakteren der römischen Geschichte der verhaßteste war, weil er unausgesetzt die »alten Tugenden« im Munde führte und ihnen dadurch – für die Begriffe des Volkes – etwas Pedantisches, Rohes und Törichtes gab. Am Handbuch des großen Cato über Landwirtschaft und Haushalt lernte ich buchstabieren, und jedesmal, wenn ich über ein Wort stolperte, bekam ich zwei Schläge von meinem Lehrer Cato: den einen auf das linke Ohr für meine Dummheit und den andern auf das rechte Ohr, weil ich den großen Cato beleidigt hatte. Ich erinnere mich an eine Stelle in diesem Buch, die für die schäbige Gesinnung des alten Burschen bezeichnend war: »Wer eine Wirtschaft leitet, sollte stets seine alten Ochsen verkaufen und alle Rinder, deren Gesundheit anfängt, empfindlich zu werden, und alle Schafe, die nicht mehr widerstandsfähig sind, ihre Wolle und ihre Häute; verkaufen sollte er des ferneren seine alten Wagen und alten Landwirtschaftsgeräte, verkaufen sollte er diejenigen seiner Sklaven, die alt und schwach sind, samt allem übrigen, das abgenutzt ist und wertlos.« Vielleicht trug die Erinnerung an diese Stelle, die mich schon als Knaben empörte, dazu bei, daß ich später auf meinem kleinen Gut in Capua mit besonderer Sorgfalt darauf sah, daß meine abgearbeiteten Zugtiere zunächst nur noch zu leichter Arbeit verwendet und später auf die Weide gebracht wurden. Dort konnten sie bleiben, bis das Alter für sie so beschwerlich wurde, daß ich sie durch einen Schlag auf den Kopf erlösen ließ. Ich habe mich niemals dadurch entwürdigt, daß ich sie für eine Kleinigkeit an irgendeinen Bauern verkaufte, der sie unbarmherzig bis zum letzten Hauch ausgenutzt hätte. Meine Sklaven habe ich stets sehr gut behandelt, ob sie nun alt oder jung, krank oder gesund waren – zum Dank dafür erwartete ich von ihnen das Äußerste an Ergebenheit. Ich habe mit dieser Taktik selten Enttäuschungen erlebt. Wenn einmal meine Güte mißbraucht wurde, habe ich kein Mitleid gekannt. Ich bin sicher, daß die Sklaven des »großen» Cato sehr gern krank wurden, weil sie dann hoffen konnten, an einen menschlicheren Herrn verkauft zu werden. Ich bin aber auch sicher, daß er schlechtere Arbeit und weniger Dienst aus ihnen herausholte als ich aus den meinen. Es ist sehr töricht, Sklaven wie Vieh zu behandeln. Sie sind klüger als Vieh und können durch absichtliche Dummheit und Nachlässigkeit in einer Woche mehr Schaden anrichten, als der Preis ausmacht, den man für sie bezahlt hat. Der »große« Cato pflegte sich zu rühmen, daß er Sklaven so billig einkaufe wie keiner seiner Freunde. Jeder scheeläugige Kerl genügte ihm, wenn er nur gute Muskeln und Zähne hatte.

Und wer brachte den Punischen Fluch über Rom? Derselbe alte Cato! Man konnte ihn im Senat fragen, was man wollte: Stets endete er seine Rede: »Dies wäre meine Meinung hierzu. Im übrigen meine ich, daß Carthago zerstört werden muß. Es ist eine Bedrohung für Rom.« Nur weil er unentwegt von dieser Bedrohung durch Carthago redete, entstand jene allgemeine Nervosität, die schließlich zur Verletzung geheiligter Grundsätze und zur Vernichtung Carthagos führte.

Ich habe über den alten Cato etwas mehr geschrieben, als ich eigentlich wollte, aber er ist für mich unlösbar mit dem Untergang Roms verbunden, durch all sein Tugendgeschwätz, seinen Sittenadel, und er gehört zu meiner unerfreulichen Kindheit durch jenen Maultiertreiber, seinen Ururenkel, meinen Lehrer. Jetzt bin ich ein alter Mann, und mein Lehrer ist schon viele Jahre tot, aber immer noch steigen Wut und Haß in mir auf, wenn ich an ihn denke.

Germanicus trat bei meinen älteren Spielkameraden in einer freundlichen, überredenden Weise für mich ein. Aber Postumus kämpfte für mich wie ein Löwe. Postumus war kaum zwei Jahre älter als ich. Er war – außer Germanicus – mein einziger Freund. Er hatte vor niemandem Angst. Er getraute sich sogar, meiner Großmutter Livia offen die Meinung zu sagen. Augustus hatte seinen Enkel Postumus sehr gern, daher tat Livia eine Weile so, als ob sie an seiner knabenhaften Ursprünglichkeit Gefallen fände. Zuerst hatte Postumus zu ihr Vertrauen, da er selbst jeder Unaufrichtigkeit unfähig war. Eines Tages – ich war damals zwölf Jahre alt und Postumus vierzehn – ging er zufällig an dem Zimmer vorbei, wo Cato mir Unterricht gab. Er hörte das Geräusch von Schlägen und mein Geschrei und stürmte zornig herein. »Sofort hören Sie auf, ihn zu schlagen!« schrie er.