Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

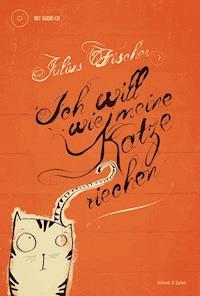

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Julius Fischer hasst Menschen. Das fängt bei Kindern an. Pubertät geht auch gar nicht. Noch ätzender sind eigentlich nur Studenten. Und natürlich Berufstätige. Die sind am schlimmsten. Aber nichts im Vergleich zu Rentnern. In seinem neuen Buch erzählt er davon, wie er versucht, all diesen Leuten aus dem Weg zu gehen. Und wie er daran scheitert. "Wie Bernhards ›Holzfällen‹ – nur in niedlich." Marc-Uwe Kling

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 191

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Verlag Voland & Quist GmbH, Dresden und Leipzig, 2018

© by Verlag Voland & Quist GmbH

Korrektorat: Annegret Schenkel

Covergestaltung: Büro 222

Satz: Fred Uhde

E-Book: zweiband.media, Berlin

ISBN: 978-3-86391-210-9

www.voland-quist.de

Julius Fischer, geboren 1984, ist Autor, Liedermacher und Moderator. Er ist Mitglied diverser Lesebühnen, u. a. der Lesedüne mit Marc-Uwe Kling. Zusammen mit Christian Meyer präsentiert er die TV-Show »Comedy mit Karsten« im MDR und spielt in der Band The Fuck Hornisschen Orchestra. Ab Frühjahr 2018 ist er neben Olaf Schubert in der ARD-Sendung »Olaf macht Mut« zu sehen. Zuletzt erschienen: »Die schönsten Wanderwege der Wanderhure«. Julius Fischer lebt in Leipzig.

Inhalt

TitelImpressumAutoreninfoInhaltDankDer Mann mir gegenüber isst eine Möhre. Unfassbar laut. Unfassbar langsam.

Ich kann mich kaum auf etwas anderes konzentrieren. Nicht aufs Schreiben, auf die Landschaft nicht, auf nichts. Und dafür fährt man doch Zug, denke ich, in den Sitz gedrückt, dafür macht man das doch, dass man mal wieder rauskommt, zu sich kommt, auch wohin kommt, mit diesem Zug.

Ich war so glücklich vorhin, als ich im Zuge ‒ haha, im Zuge, ich hasse mich ‒ eines Umstieges vieler Mitreisender vom Großraumwagen in ein leeres Sechserabteil umziehen konnte. Das hat den Morgen erträglicher gemacht. Im Großraum ist die Idiotendichte höher. Es gibt immer jemanden, der seinen Koffer im Gang stehen lässt, sehr laut mit einem Geschäftspartner telefoniert (»Jäckel hier, noch mal wegen der Rohre …«) oder gerade heute Lust auf Mett, Fisch und Zwiebeln hat. Oder ein Kind ist.

Überhaupt ist jede Ansammlung von Leuten für mich kaum zu ertragen. Vor allem, wenn die Gemeinschaft ungewollt entsteht, auf dem Amt oder in einem Flugzeug.

In der Zwangsgemeinschaft treten die unangenehmsten Seiten der Leute erst richtig hervor.

Klar. Wenn der Nervige alleine ist, dann kann er ja niemanden nerven.

Der Laute ist ja nur laut für die anderen, nicht für sich.

Ein Nazi in einem Keller ohne Internet ist nur ein Nazi in einem Keller.

Und obwohl ich das weiß, denke ich oft: Warum eigentlich immer ich?

Immer komme ich in beschissene Situationen.

Wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze, um mich meiner Arbeit zu widmen, geht draußen auf dem Nachbargrundstück der Hausmeister mit dem Laubsauger auf die Jagd. Oder der Nachbar hämmert.

Hämmern.

Das passt doch gar nicht zum Spirit unserer Generation, dieser Fünfzehn-Sekunden-Aufmerksamkeits-Snapchat-Event-Einstellung. Warum tapezieren die Leute ihre Wohnungen nicht mit doppelseitigem Klebeband und werfen dann einfach alles an die Wand? Tesa Powerstrips können doch heutzutage einen ganzen Elefanten halten, das verspricht zumindest die Werbung, und Werbung stimmt, immer. Warum sollte denn jemand behaupten, sein Produkt wäre besser als alle anderen Produkte, wenn das gar nicht stimmen würde?

Nee, das wäre Quatsch. Ich glaube an Werbung, Weltfrieden und den Weihnachtsmann.

Immer ich.

Ich bin der, der immer dann im Zug sitzt, wenn er Verspätung hat. Das wird heute sicherlich auch noch passieren. Andersherum fahren die Bahnen interessanterweise gerade dann pünktlich, wenn ich zu spät komme. Natürlich nur dreißig Sekunden. Und natürlich nur deshalb, weil eine Oma im Kiosk ihren Wochenvorrat an Losen, Zeitungen, Zigaretten und Thrombosestrumpf-Sammelkarten mit Zehn-Cent-Münzen bezahlt hat.

Wenn ich beim Bürgeramt eine Nummer ziehe, gehen vier von fünf Mitarbeitern in die Mittagspause, egal zu welcher Uhrzeit. Ich bin das, was nach Bronze kommt, ein ewiger vierter Platz.

Warum ausgerechnet ich?

Natürlich bin ich immer der, bei dem gerade die Cheeseburger alle geworden sind ‒ auch wenn man das nicht sieht ‒, der beim Tischtennis-Rundlauf immer nur noch die eine Kelle ohne Griff bekommt, mit der ich mich dann nicht wehren kann gegen den obligatorischen Typen am Tisch, der die ganze Zeit schmettert, als gäbe es kein Morgen, und das Rauswerfen eines Gegners immer kommentiert mit: »That’s the game.«

Und natürlich verliebte ich mich am Anfang des Studiums (also die ersten vier Jahre) nur in Mädchen, die entweder vergeben waren oder Borderline hatten oder meine Anmachversuche einfach nicht mitbekamen. Zugegeben, die waren subtil.

Hier meine Top 3:

3. Zuhören.

2. Zu Hause auf ein Mädchen warten, das nicht weiß, wer ich bin.

1. Das Mädchen beim Tischtennis-Rundlauf raushauen und dabei rufen: »That’s the game. Siehst du, was passiert? Die Welt des Schmerzes. Siehst du, was passiert?«

Dass es sich dabei um eine witzig-ironische Filmreferenz handelte, konnte die jeweilige Frau in diesem Moment nicht begreifen, da sie damit beschäftigt war, den Tischtennisball wieder hochzuwürgen.

Womöglich werde ich seit meiner Geburt einem Test unterzogen, von dem ich nichts weiß.

Der mich vorbereitet auf eine große Aufgabe.

Irgendwann wird ein Götterbote vorbeikommen, mit Rauch und goldenen Schuhen, der wird ein Kindermikrofon haben, wo die Stimme immer so lustig blechern klingt, und er wird rufen: »Julius, wisse! Du bist der Auserwählte. Also einer der Auserwählten. Also wir hatten schon richtig krasse Typen: Prometheus, der hat den Menschen das Feuer gebracht, dann war da noch Dings, hier, Jesus, das war eher so ne Überzeugungskiste!«

Und ich werde ungeduldig antworten: »Und was zur Hölle soll ich machen? Oh, Tschuldigung, ich habe Hölle gesagt.«

»Kein Problem. Selbes Haus, andere Abteilung«, wird der Götterbote sagen. Aber ich werde nicht lockerlassen.

»Was zum Henker soll meine Heldenaufgabe sein? Ich kann doch nichts. Ich kann mich noch nicht mal darauf konzentrieren, einen Text zu schreiben, weil mein Nachbar die Wand mit seinem Hammer zerfickt, als wäre er der gottverdammte Thor.«

»Nee, dein Nachbar ist nicht Thor, Thor hat nen Bio-Bauernhof in der Uckermark. Er macht in Möhren. Er hat sogar eine eigene Züchtung entwickelt ‒ den orangen Hammer. Thor heißt übrigens auch anders. Er heißt eigentlich Thorben, aber das klang ihm nicht krass genug. Aber zu deiner Aufgabe: Du sollst überbringen den Menschen etwas Wichtiges. Ich werde es dir nun geben. Warte mal, was habe ich gerade dabei, ähm, Kippen, Feuerzeug, Portemonnaie, nee, da muss doch noch irgendwas … ah hier, ein abgelaufenes Fisherman’s Friend, Marke Exotic! Nun gehe und überbringe der Menschheit die freshe Botschaft.«

»Aber ich hasse Menschen!«, werde ich dem Götterboten mein Leid klagen. »Und welche Botschaft denn überhaupt?«

»Ja, irgendeine Botschaft, ist doch latte, was du den Leuten erzählst.«

»Aber ich erlebe immer nur so Quatsch, wie zum Beispiel, dass ausgerechnet dann, wenn ich am Flughafen auf Toilette sitze, die Toilette gewischt wird und ich mich nicht traue, die noch wischfeuchte Fläche mit Fußabdrücken zu verunstalten, weswegen ich ausgerufen werde und mit hochrotem Kopf und offenem Hosenstall im Flugzeug sitze, oder dass ausgerechnet ich mit meiner Gitarre auf dem Rücken von einem Junggesellenabschied angesprochen werde, ob der »Herr Musikus ein Lied für uns spielt«, zum Beispiel Cotton Eye Joe.«

»Siehste, das ist doch schon was.«

»Ich hasse meine Geschichten«, werde ich dem Boten sagen.

»That’s the game, Alter … game, Alter … game, Alter!«, wird der Bote entgegnen, während er rückwärts schwebend im Nichts verschwindet.

So wird es kommen, denke ich, im Zug sitzend, mir gegenüber Meister Lampe.

Ich warte darauf, dass er noch eine Möhre auspackt, verdammte Kacke, wie lange kann ein Mensch denn an so einem Stück kauen? Wozu haben wir denn den beschissenen Schluckreflex, sicherlich doch dafür, dass wir schlucken, du Fucker! Will ich ihm sagen, aber er kann ja nichts für meine Launen. Obwohl: doch. Er muss sterben oder zumindest dieses Abteil verlassen.

Man muss doch auf gemeine Gedanken kommen, wenn es einem die Menschen immer so schwer machen.

Und er kaut immer noch, ich kann mich nahezu in seinen Kiefer hineinversetzen, ich bin der Kiefer, oh wie ich kaue, nie hat ein anderer besser gekaut als ich. Hey, wie ich kaue.

Und tatsächlich! Da ist sie! Die zweite Möhre! Die er sich schön aufgehoben hat für einen Nachmittag zu zweit, nur er und ich im Sechserabteil.

Sicher, ich steigere mich rein. Wenn man mit seinen Gedanken zu lange allein gelassen wird und sich nicht äußert, wird man eben sonderbar, aber zumindest kommentiere ich nicht im Internet oder zünde Flüchtlingsheime an; ich will doch gar nichts, nur dass der Typ aufhört mit dieser auditiven Folter. Ich habe tatsächlich nichts dagegen, wenn ein Hund bellt oder der Wind heult, aber wenn Menschen Geräusche machen, dann zieht sich in mir alles zusammen. Am schlimmsten sind dabei die Geräusche, die der Kopf verursacht, in erster Linie Krankheitsgeräusche, Husten, schniefen, niesen, dann kauen, schreien, gähnen. Wenn ich irgendwann die Macht übernommen haben werde, was hoffentlich noch passiert, bevor ich völlig durchdrehe, wird es erkälteten Leuten nicht mehr gestattet sein, ihre Wohnung zu verlassen. Ich schließe mich da gerne ein, also in meine Wohnung, denn ich hasse mich selbst ebenso, wenn es aus mir schlotzt und schmaddert.

Des Weiteren wird es, wenn ich König bin – König Julius der Zarte –, eine Regelung über den Härtegrad von Speisen in öffentlichen Räumen geben, ebenso eine Geruchsprüfung. Vorbei die Zeit des Zwiebacks und des Döners, zieh von dannen, Golden Delicious, und willkommen, Joghurt. Allerdings nicht Trinkjoghurt, da muss man aufpassen. Es gibt nämlich auch genügend Leute, die unfassbar laut schlucken. Allen voran meine Mutter.

Wie zum Hohn klemmt mein Gegenüber die Möhre zwischen die Backenzähne und bricht auf diese Weise einen großen Brocken ab. Ich bin ja kein brutaler Typ, aber ich stelle mir vor, wie ich ihm diesen Brocken einfach so, aus der Kalten, ins Auge ramme, ohne Vorwarnung ‒ der Rächer der kautechnisch Geknechteten.

Aber ich bin zu rücksichtsvoll, ich wechsle beim Rauchen die Straßenseite, wenn mir ein Kind entgegenkommt, ich halte anderen die Tür auf mit zwei Kisten Wasser in den Händen, ich lasse zu Hause den Kater auf dem bequemen Stuhl sitzen. Was tust du, Möhrenmann? Dabei guckt er so unschuldig. Wie geht das? Wie kannst du nur so sein, Angelface?

Das alles versuche ich ihm durch Anschauen und DAS HIER AGGRESSIV IN DIE TASTATUR TIPPEN!!!111!!1 zu sagen.

Ich hasse ihn. Was heißt Hass. Ich bin ja nur ein bisschen aufbrausend. Wenn er bald aufhört … Da ist die dritte Möhre. In jedem Menschen steckt ein Arschloch. Ich komme aus Dresden, ich muss es wissen.

Ach, ich hasse Menschen.

In Dresden aufzuwachsen war nicht leicht. Es gab im Grunde genommen nur drei Möglichkeiten: Man wurde entweder Nazi oder drogenabhängig oder man zog weg.

Ich bin nach Leipzig gezogen und beobachtete das Treiben in meiner alten Heimatstadt aus sicherer Entfernung. Als ich 2004 damit begann, bei Poetry Slams aufzutreten, musste ich wieder dorthin zurück, denn in Dresden gab es einen großen Slam.

Meine alten Schulfreunde wunderten sich, als ich ihnen erzählte, dass ich vorbeikommen würde.

»Was machst du? Pottery Slam? Mit Ton oder was? Komm lieber mit off Party, nimm eene kleene Nase und ab geht’s.«

Ich hatte immer Angst vor Koks. Das macht einen so selbstverliebt. Ich auf Koks, das hätte wahrscheinlich so geklungen:

»Hier, hier, richtig geil, richtig geil, ich hab mir ein Gedicht ausgedacht, das ist das Beste, was je geschrieben wurde, ey, ohne Scheiß, Mann, Alter, willste hören?, hier zieh es dir rein, ist so richtig dick so, scheiß auf Heine, scheiß auf Goethe, Mann, boaaaaah, krass ist das geil, wenn das Gedicht ne Frau wäre, ich würde das einfach bumsen, so zack, ausziehen, reinstecken und bumsbumsbumsbumsbums …«

Nee, das wäre nix gewesen.

Poetry Slam reichte mir vollkommen. Man konnte Texte vorlesen und es gab Bier umsonst. Ein bisschen wie Arbeit, nur mit Fun.

Am Abend hieß es, die Teilnehmerliste des Slams wäre richtig voll, es wären sogar Leute aus Berlin da. Das überraschte mich nicht. Damals war eigentlich immer jemand aus Berlin da. Dass niemand aus Berlin da gewesen wäre, hätte mich genauso überrascht wie die Tatsache, dass der Typ mit den Dreadlocks nicht Philosophie studiert oder dass man auf Partys nicht Daniel Brühl getroffen hätte.

Es gab eine Zeit, da sah ich Daniel Brühl häufiger als meine Mutter.

Meine Mutter war an diesem Abend nicht im Publikum, denn sie stand meinem neuen Hobby mit Skepsis gegenüber. Zu Recht.

Poetry Slam war damals etwas ganz anderes als heute, wo man mit perfekt performter Poppoesie Millionen verdienen kann. Alles Amateure.

Neben den obligatorischen Berlinern waren immer ein, zwei verkniffene Literaturstudenten im Teilnehmerfeld, ein Mädchen mit Blumengedichten, dazu ein Rapper und mindestens ein crazy Guy. Meistens aber mehrere. Oh ja.

Ich muss lachen. Der Typ mir gegenüber mustert mich, als hätte ICH ihn gerade gestört. Ich muss ihm einen Namen geben, damit mich der Hass nicht übermannt. Ich nenne ihn Marcel. Ich kenne keinen einzigen netten Marcel. Ein Stück Möhre hängt an Marcels Lippe. Was für ein Vogel. Er wäre gut aufgehoben gewesen beim Poetry Slam mit seinem Lautgedicht: Das Kauen.

Die Freaks.

Wenn jemand auf die Bühne kam und sagte:

»Hallo, ich bin der Jörg, ich mach jetzt mal was ganz anderes, so Gedanken in loser Folge.

Pflastersteine,

Blut am Schuh,

der Mullah geht baden im Fluss der Chimäre.«

Dann war das genauso Slam wie Sven, dem nach fünfzehn Minuten lähmender Prosa auffiel, dass er das letzte Blatt seiner Geschichte im Backstage hatte liegen lassen, und der dann zwei Minuten brauchte, um es zu holen.

Dann war das genauso Slam wie Ralle, der auf die Bühne sprang und rief: »Hier, hier, richtig geil, richtig geil, ich hab mir ein Gedicht ausgedacht, das ist das Beste, was je geschrieben wurde, ey, ohne Scheiß, Mann, Alter, willste hören?, hier zieh es dir rein, ist so richtig dick so, scheiß auf Heine, scheiß auf Goethe …«

Dann war das genauso Slam wie Peggy, die sich ans Mikrofon stellte und mit kaum hörbarer Stimme sprach:

»Hallo, ich bin’s, de Päggy aus Zräsdn, ich mache das erste Mal mit bei so einem Po-ättry Slänn und ich habe ein paar Blumengedichte mitgebracht.«

Und das Publikum machte das mit.

In der Regel flogen die Freaks in der Vorrunde raus, es sei denn, es waren viele Philosophiestudenten unter den Zuschauern. Die fanden das irgendwie interessant.

In diesem Falle war es anders.

Das Finale bestand aus den einzig Normalen, aus Peggy und mir. Klar, wer da gewinnen würde.

Ich machte reflektierten Studentenshizzle, Kiffen mit Jesus und so Filmzitate, Peggy machte »Lyrik«.

»Rote Rosen, die mag ich ja so gerne,

da leuchten meine Augen wie Sterne.

Crysanthemen sind das Beste,

auf meinem Feste sind sie gern gesehene Gäste.«

Dann kam die Abstimmung, und was soll ich sagen? Sie gewann. Mit Gedichten wie aus dem Küchenkalender. Es war unglaublich. Man muss dazu sagen, dass sechsundzwanzig von den etwa fünfzig Zuschauern Peggys Freunde waren. Die natürlich beim Abstimmungsapplaus johlten, als hätte Peggy soeben ein Mittel gegen Krebs gefunden. Meine Freunde applaudierten und johlten nicht. Sie waren bei der Abstimmung auf der Toilette. Koksen.

Peggy aus Dresden, die Endgegnerin.

Was war das für eine Welt?

Wie sollte das weitergehen?

»Ich bin kurz davor, ein Mittel gegen Krebs zu finden, und die Arbeit an Ihrem Institut würde mir die fehlenden Ressourcen dafür bereitstellen. Deswegen möchte ich mich auf die Stelle bewerben, die ist doch noch frei, oder?«

»Ach, tut uns leid, wir haben schon jemand anderen. Peggy. Peggy aus Dresden.«

»Hey Mama, ich wollte mal fragen, was du dir zum Geburtstag wünschst.«

»Ach nichts, ich hab doch Peggy.«

»So, liebe Gemeinschaft des Ringes, irgendjemand muss das Teil ins Feuer des Schicksalsberges werfen. Da wäre Frodo aus dem Auenland. Es ist sein vorbestimmtes Schicksal. Oder wir nehmen Peggy. Ach komm, wir nehmen Peggy.«

Und alle: »Peggy, Peggy, Peggy!«

Ach, ich hasse Peg… Menschen.

Denke ich, während draußen die Landschaft vorüberzieht. Über den Rand meines Laptops beobachte ich den Möhrenmann, der den letzten Strunk seines Brunches zermalmt hat und nun schläft. Natürlich laut schnarchend. Hass. Dass man dem immer so ausgesetzt ist.

Eigentlich mag ich Reisen ja wirklich gerne. Selbst wenn ich, wie heute, nach Köln muss. Ich hasse Köln. Ich habe ein Gespräch bei einer Literaturagentur. Weil ich nett bin, habe ich zugesagt. Ich hasse mich. Aber sie bezahlen die Fahrt. Und anhören kann man sich den Scheiß ja mal.

Wenn ich recht überlege, mag ich am Reisen vor allem das Ankommen. Das Unterwegssein reizt mich kein bisschen. Selbst wenn meine Geschwister mit dabei sind. Mit meinen beiden Geschwistern verbindet mich einiges. Unsere Mutter zum Beispiel. Sie versucht, seit sie uns kennt, alle gleich zu behandeln. So hat zum Beispiel jedes ihrer Kinder einen eigenen Vater.

Eine weitere Idee meiner Mutter rankt sich um unser Erwachsenwerden. Sobald eines ihrer Kinder, mit mir angefangen, das vierzehnte Lebensjahr vollendet hatte, wurde eine Reise gemacht. 2015 war mein Bruder dran. Meine Mum wollte unbedingt nach New York, traute sich aber nicht alleine. Wegen der Verständigung.

Meine Mutter kann nicht so gut Englisch. Als Kind der Arbeiterklasse hatte sie in der Schule nur Russisch gelernt, Englisch kennt sie ausschließlich aus Tom-Waits-Songs und OmU-Arthouse-Filmen.

Meine Schwester und ich wiederum verfügen als Kinder des Serienzeitalters über etwas mehr Übung. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob mein Wortschatz mir in Situationen helfen würde, die nichts mit der Zombie-Apokalypse oder Drachen zu tun haben.

Das Schönste an einer Reise ist in meinen Augen der Umstand, dass man vorher sehr viel Stress mit dem Buchen und Organisieren hat, um währenddessen unfassbar entspannt zu sein.

Wer solch ein hehres Ziel verfolgt, sollte seine Übernachtung nicht über Airbnb buchen.

Am Tag vor unserer Abreise nach New York erreichte mich folgende Nachricht:

»Hi, hier ist Dana, können wir die Reservierung canceln? ich bin im Nahen Osten auf Abenteuerurlaub und habe es einfach vergessen! Tschuldi!«

Ich dachte sofort: Wie, Abenteuerurlaub im Nahen Osten? Mit nem Trump-Shirt durch das palästinensische Autonomiegebiet? Ruinen gucken in Rakka?

Hätte sie da nicht früher draufkommen können?

Ich wünschte ihr viel Spaß und begann damit, Dienstagnacht null Uhr gemeinsam mit meiner zukünftigen Frau eine Unterkunft für vier Leute in New York zu finden, da mein Anruf im Airbnb-Hauptquartier in den Staaten kein Ergebnis brachte, außer der Bitte, mich ein paar Tage zu gedulden.

Ich sagte: »Na klar, ist ja nicht so, als bräuchte ich was für fucking morgen!«

Aber offensichtlich war mein Englisch zu schlecht, um Ironie zu transportieren.

An diesem Punkt entschied ich, einfach scheißreich zu werden, um mir eines Tages überall eine Wohnung kaufen zu können. Und Airbnb. Um es abzuwickeln. Hat bis jetzt nicht geklappt. Sonst würde ich sicher auch nicht in diesem Zug sitzen, sondern in meinem Privat-ICE. Beziehungsweise würde ich gar nicht mehr verreisen, sondern alle würden zu mir kommen. Sogar der Urlaub.

Wir fanden ein Hostel. Es war nicht am Central Park wie die Privatwohnung, sondern in East Williamsburg. Hipster und sozialer Wohnungsbau. Und sicherlich würde ein Hubschrauber mit Suchscheinwerfer die Straße permanent nach Verbrechern absuchen.

Das Hostel war auch nicht die ganze Zeit frei. Für den Samstag würden wir uns noch etwas suchen müssen.

Für jemanden mit Angst vor Kontrollverlust wäre diese Situation sehr unangenehm.

Für mich war es die Hölle.

Apropos Angst vor Kontrollverlust: Der Flug war schrecklich.

Komischerweise kann ich bei kurzen Inlandsflügen immer sofort einschlafen. Aber sobald das Flugzeug die sichere Landmasse verlässt, bekomme ich Panik. Als ob das bei einem Absturz aus zehntausend Metern Höhe etwas ändern würde. Vielleicht ist es sogar die Angst davor, nicht zu sterben, sondern mit abgestorbenen Gliedmaßen im eiskalten Ozean zu treiben, wie Leo damals in Titanic. Ich hasse mein Gehirn. Ich redete mir ein, dass wir schon nicht abstürzen würden. Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Das hat schon Julia Engelmann gesungen. Half aber nix. Ich bestellte mir einen Grapefruitsaft und starrte ruhelos aus dem Fenster.

Mein kleiner Bruder konnte auch nicht schlafen. Er spielte fast durchgängig gegen andere Passagiere Poker auf seinem Bildschirm und zockte alle ab. Es war zwar nur Spielgeld, aber ich machte mir Sorgen, dass sich irgendwann Riots gegen den kleinen Glückspilz auf Platz 43G entwickeln würden.

Meine Schwester schlief. Sie kann immer schlafen. Klassisches Scheidungskind.

Meine Mutter guckte Coffee and Cigarettes. Wegen Tom Waits. Original mit Untertiteln. Englischen Untertiteln. Weswegen sie mich ständig fragte: »Was hat er gesagt?«

Eigentlich war sie also daran schuld, dass ich nicht zum Schlafen kam.

In New York angekommen mussten wir zur Passkontrolle. Mein Bruder hatte Angst, nicht durch den Finger-Scan zu kommen, weil sich aufgrund der Pubertät die Haut an seinen Daumen permanent schälte. Ein Schlangenjunges.

Der Beamte fragte: »What brings you to the United States?«

Meine Mutter fragte: »Was hat er gesagt?«

Ich sagte: »Family trip!« Und zu meiner Mutter: »Sie behalten dich erst mal hier.«

Sie lachte. Der Beamte lachte nicht. Sie lachte nicht mehr. Ich lachte.

Jetzt mussten wir nur noch zum Hostel kommen, hoffen, dass wir nicht mit zwanzig besoffenen Engländern einen Schlafsaal teilen müssten und eine Übernachtung für Samstag finden würden. Standard.

Die Leute auf der Mayflower hatten es auch nicht leicht. Damals gab es ja noch nicht mal eine U-Bahn. Oder WLAN.

Die U-Bahn-Fahrt war total spannend. Für meine Mutter. Ich wusste ja, wo wir rausmussten. Deswegen brauchte ich nicht auf die ohnehin unverständlichen Durchsagen zu achten. Sie wiederum saß ganz vorne auf ihrem Sitz und fragte ständig: »Was hat er gesagt?«

Im Hostel angekommen bekamen wir zwei Doppelzimmer, in denen es stark nach Benzin roch. Zumindest waren wir allein. Mal abgesehen von den Ratten.

Mein Bruder ging sofort pennen, da sich immer mehr Haut von seinem Körper ablöste, ein in unserer Familie untrügliches Zeichen für Müdigkeit. Schlangenfamilie.

Ich schaue vom Bildschirm auf. Mein Mitreisender wälzt sich im Schlaf hin und her, als ginge es um sein Leben. Zu viel Rohkost vor dem Schlafen ist nicht gut. Das gärt und bläht. Wie ich feststellen muss. Er furzt, als wäre er hier zu Hause.

Wie ich in unserer ersten Nacht in Amerika. Obwohl: Bei mir war es die Angst.

Am nächsten Tag waren wir super fresh. Mein Bruder war sogar noch fresher. Er hatte sich nachts einmal komplett gehäutet und strahlte rosig. Den Tag über liefen wir herum. Ich fand ein Hotel für Samstag. Es kostete inklusive der Gebühren fürs Telefonieren in etwa fünfhundertfünfzig Euro. Am Abend gingen mein Bruder und ich in die Kellerbar des Hostels, um uns eine Comedy-Show anzugucken. Ich dachte mir, da kommt das her, also jetzt nicht aus diesem Keller, aber aus Amerika, das wird man sich doch mal angucken dürfen. Zu Hause würde ich das unter keinen Umständen machen. Deutschland ist kein Comedy-Land. Zu einfach die Mechanismen. Sag den Leuten etwas, das sie schon wissen, und sie lachen.

Da gehe ich doch wirklich lieber zum Poetry Slam. Da wird zumindest ab und an mal betreten geschwiegen.

Die Moderatorin begrüßte die fünf Zuschauer, einen Australier, zwei Briten und uns, sowie die zehn Comedians mit einer der Situation angemessenen Begeisterung.

Dann forderte sie uns auf, unsere Herkunft zu nennen, ich outete meinen Bruder und mich als Deutsche, womit wir, denn das ist in der amerikanischen Comedy eben so üblich, die Nazis waren. Das alleine fand ich nicht schlimm, nur ein wenig billig, da jeder der folgenden Comedians sich darauf bezog.