Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Julius Fischer hasst Menschen. Angefangen bei der eigenen Ehefrau. Familie geht auch gar nicht. Noch ätzender sind eigentlich nur Freunde. Und natürlich Bekannte. Die sind am schlimmsten. Aber nichts im Vergleich zu allen anderen. In diesem Buch erzählt er von seinen verzweifelten Versuchen, mit diesen ganzen Arschlöchern nichts zu tun zu haben. Und von Ostsachsen. Was es nicht besser macht.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 295

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Der Autor dankt der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen für die Unterstützung bei der Arbeit an diesem Buch.

© Verlag Voland & Quist GmbH, Berlin und Dresden 2021

Lektorat: Gunnar Cynybulk

Korrektorat: Annegret Schenkel

Umschlaggestaltung: Büro 222

Satz: Fred Uhde

ISBN 978-3-86391-282-6

eISBN 978-3-86391-316-8

www.voland-quist.de

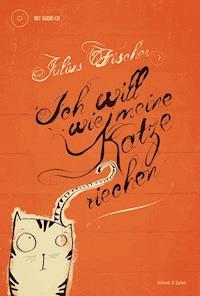

Julius Fischer

Ich hasseMenschen

EINE ARTLIEBESGESCHICHTE

Inhalt

Prolog

Eine Stunde früher

Sechs Wochen später …

Wiederum sechs Wochen später …

Sechs Monate später …

Wenige Augenblicke später …

Dank

Prolog

»Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie irgendwer, der klaren Verstandes ist, freiwillig aufs Land ziehen sollte. Ich bin Stadtkind, born and raised. Ich werde ganz hibbelig, wenn ich nicht zwischen Häusern stehe. Ich liebe die Enge, die Begrenzung. Auf dem Land weiß ich nicht, wohin ich zuerst gucken soll. Geschweige denn gehen. Viel zu viel Freiheit. Und dann ist immer alles total weit weg.

Was machst du denn auf dem Land, wenn du Kippen brauchst? Oder ein iPad? An einem Samstagabend? Nichts machst du.

Ich hasse Landleben.

Alleine schon der Geruch.

Und da rede ich nicht von den Tieren.

Die Leute riechen.

Nach harter Arbeit und billigem Schnaps.

Und dann sind die ja auch unfreundlich. Wenn du nicht gerade zu Gast bist. Sondern dich dort niederlassen willst. Und wer kann es ihnen verdenken? Das passiert ja auch nur einmal im Jahrzehnt. Dass mal jemand Neues kommt. Der muss sich dann erst mal beweisen. Dass er es wert ist, in ihrem beschissenen Dorf zu wohnen. Als wäre das jetzt besser als, was weiß ich, irgendwo anders.

Und dann kennt diese Orte ja auch keiner.

Wo kommst du her?

Aus Sucknitz?

Wo ist das? Bei Untermeuthen? Sagt mir nichts. Hinter Bautzen? Nee, klingelt nix. Ach, in Sachsen, das ist doch in Deutschland. Ja, äääh, Glückwunsch.

Peinlich.

New York brauchst du keinem erklären. Das kennt jeder. Aber sobald dein urbaner Bezugspunkt Bautzen ist, hast du die Kontrolle über dein Leben verloren.

Ein Ort beginnt doch überhaupt erst dann zu existieren, wenn es einen zertifizierten Händler für Apple-Produkte gibt.

Meine Meinung.

Klar gibt es auch Vorteile. Wer hier Einsamkeit sucht, wird Einsamkeit finden. Es redet ja keiner. Die Kommunikation beschränkt sich auf das Nötigste. Das Wetter.

Ich wüsste auch nicht, was ich sonst reden sollte. Ich und die, wir haben ja gar keine Ebene. Ich bin kein Bauer, kein Nazi und kein Hippie. Da wird es schon mal schwierig mit Small Talk.

Und dann der ganze Hass.

Ich wäre auch wütend, wenn ich für jede kleine Besorgung aus dem Baumarkt oder sonstewas erst mal nach Bautzen fahren müsste. Erst mal wegen Bautzen, klar, aber auch schon alleine wegen des Weges. Und die haben immerhin ein Auto. Ich habe keins. Was soll ich denn sagen? Soll ich meine ganzen Einkäufe immer mit in den Bus nehmen? Ich hasse Landleben.«

Der Notar räuspert sich.

»Das ist ja schön, dass Sie so eine dezidierte Meinung zum Landleben haben, aber das ist hier eine Testamentseröffnung«, sagt er mit Fistelstimme. Sie passt zum Rest.

Er sieht aus wie eine Figur aus Harry Potter. Er ist sehr klein, und Büschel von Haaren wachsen ihm aus Ohren und Nase. Sein Bart ist so struppig, dass er es aufgegeben hat, ihn zu stutzen.

Sein Brusthaar drückt gegen seinen Kragen, sodass seine Fliege traurig nach unten hängt. Auch aus seinen Hemdsärmeln ragen Haare. Was soll ich sagen: Er ist einfach sehr stark behaart. Ob er das wohl alles shampooniert?

Ich setze mich auf, peinlich berührt.

Von irgendwoher höre ich ein genervtes »Tsss-chooo. Der nun wieder.«

»Nun gut!«, fiepst der Notar. »Wollen wir anfangen?«

Eine Stunde früher

Die Frau auf dem Zweier neben mir isst einen Apfel. Mit ihrem gesamten Gesicht. Mmmmh, wie das knackt, wenn die Zähne die kräftige grüne Schale teilen. Wie es malmt und schlurft, wenn das Stück in die Backen wandert. Als stünde ich auf einer zerklüfteten Klippe am Meer, wo tief unter mir die Wellen in die seit Jahrhunderten vom Wasser ausgespülten Löcher und Höhlen schwappen. Super nervig.

Draußen schleicht die sächsische Landschaft an mir vorbei. Ein Rapsfeld. Eine Kreuzung. Ein Waldstück. Eine Kleinstadt. Windräder. Ein Rapsfeld. Noch ein Rapsfeld. Und noch ein Rapsfeld. Ist dasselbe Rapsfeld. So langsam fährt der Bus. Quasi Schrittgeschwindigkeit. Ganz vorsichtig. Als würde es links 300 Meter steil bergab gehen. Tut es aber nicht. Da ist nur ein Rapsfeld. Hass.

Ich muss mich vom Kauen der Frau ablenken. Sie isst wirklich passioniert. Jeder Bissen wird im Mund hin und her bewegt, geprüft. Vielleicht ist ihr Kiefer kaputt. Die Kau-Frau.

Ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was da an mir vorbeigähnt.

Gleichzeitig unterdrücke ich die aufsteigende Angst davor, zu spät zu kommen. Ich hasse es, unpünktlich zu sein.

Auf dem Land werden die Wege schnell lang. Ich hasse es.

Ich muss mich wirklich zwingen, nicht zu schreien. Hätte ich doch nur ein Auto. Oder wenigstens Kopfhörer. Apple Noise Cancelling. Haha.

Ich checke die Uhrzeit.

Der Notartermin ist in einer Stunde.

Super. Der Bus sollte eigentlich laut Fahrplan in zwanzig Minuten ankommen. Aber der Fahrplan hat sicherlich nicht vorgesehen, dass wir ab Ortsausgang Bautzen erst einmal eine halbe Stunde hinter einem Traktor festhängen. Oder doch? Ich weiß es nicht, ich komme aus der Stadt, ich kenne die Scheißregeln hier nicht. Hass.

Warum bauen die hier eigentlich keine Autobahn? Dann kämen sie sich vielleicht auch nicht so abgehängt vor.

Der Bus ist laut. Und etwa so alt wie die Einheit. Die Sitze sind abgeschubbert, der »Wagen hält«-Schriftzug ist noch nicht digitalisiert. Ein Auslaufmodell. Zu neu, um verschrottet zu werden, zu alt, um mit den Gegebenheiten des modernen Verkehrs zurechtzukommen. Ein bisschen wie ich. Sie haben hier überall Kreisverkehre gebaut. Ich habe beim Einfahren jedes Mal Schiss, dass wir umkippen.

Es ist Freitag.

Der Bus ist fast leer.

Er spiegelt damit perfekt die Bevölkerung des Landstriches wider.

Hinter dem Fahrer sitzt ein Schulkind mit Brille, das in den Momenten, wo der Bus steht, versucht, eine Unterhaltung mit dem Fahrer anzufangen. Der ignoriert den Jungen gekonnt. Die Apfel-Frau und ich repräsentieren die mittlere Kohorte.

Dazwischen sitzen ein paar Rentner zusammengekauert und einsam in den Zweierbänken. Niemand spricht. Es hustet noch nicht mal jemand. Das ist merkwürdig. Wenn alte Leute beisammen sind, hustet immer irgendwer. Das weiß ich, ich kenne alle Geräusche, die ich hasse.

Geiler Satz. Aber bei dem Geräuschpegel kann sich auch keine Sau konzentrieren.

Das Kauen der Frau hört kurz auf, ich atme durch. Vielleicht wage ich jetzt einmal einen Blick. Sie sitzt ganz still da. Warum nicht gleich so?

Sie hat sehr große Augen. Zu große Augen. Sie öffnet den Mund, kann aber nichts sagen, spricht stumm, versucht einzuatmen, aber es geht nicht.

Offenbar bekommt sie nur schwer Luft. Ihre Augen werden größer, füllen sich mit Tränen. Immerhin hat sie aufgehört zu essen. Ganz angenehm eigentlich. Aber das Gespotze. Und wie die Nägel am Plastik des Vordersitzes abrutschen. Das nervt.

Ich muss etwas tun.

Ich betätige den Haltewunsch.

Es passiert nichts.

Ich gehe nach vorne zum Fahrer. »Entschuldigen Sie«, sage ich.

Der Fahrer deutet mit mürrischer Miene auf das Schild »Während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen«.

Ich drehe mich um und gehe zurück an meinen Platz. Das Streberkind hebt die Arme, als würde es sagen wollen: Mit mir redet er auch nicht. Komm, lass uns Popel vergleichen.

Die Rentner folgen mir mit den Augen. Keiner sagt etwas. Als wäre ich hier das Problem. Was ich vermutlich bin. Weil ich etwas tue. HIER TUT MAN NICHTS!

Das Gesicht der Frau ist kurz vor Blau. Mit einem letzten zarten Hauch Rot.

Ich entscheide mich, ihr zu helfen. Nutzt ja nix. Am Ende ist es stressiger, wenn sie hier stürbe. Polizei, Zeugenaussage, und ich wäre nicht vor morgen beim Notar. Und das wäre schlecht.

»Ich helfe Ihnen!«, sage ich. Scheint sie nur noch panischer zu machen. Hat sie Angst vor meiner Stimme? Dann eben mit Gesten.

Ich deute mit Zeige- und Mittelfinger auf meine Augen, dann auf sie, hebe meine Arme links und rechts auf Schulterhöhe, als würde ich etwas stemmen, und führe sie dann zum Herzen zurück. Heißt das helfen? Keine Ahnung, was ich damit meine. Ich habe keine Ahnung. Die Frau auch nicht.

Ich deute noch einmal auf sie, fahre mit dem Zeigefinger meine Kehle entlang und schüttle den Kopf.

Sie beginnt mit den Armen zu wedeln. Was denkt die denn von mir? Ich will sie ja gerade nicht sterben lassen. Gut, da muss sie jetzt durch.

Ich trete in den Zweier hinter sie, ziehe sie unter den Achseln hoch. Sie versucht, mir auszuweichen. Was nicht geht. Mit meinen Armen umklammere ich ihren Brustkorb und drücke ein paar Mal kräftig gegen ihren Solarplexus.

Ich hoffe sehr, dass ich keinen Luftröhrenschnitt durchführen muss. Das Schärfste, was ich dabeihabe, ist mein Schlüssel.

Das wäre eine schöne Sauerei.

Passiert immer noch nix. Habe ich zu doll gedrückt? Der Erste-Hilfe-Kurs ist so lange her wie mein Führerschein. Zwanzig Jahre. Sollte ich mal wieder auffrischen. Nur für den Fall. Andererseits habe ich auch Besseres zu tun, als mit dreißig Abiturienten neun Stunden an einem Samstag in einem abgedunkelten Seminarraum unter Aufsicht an Gummipuppen zu nuckeln.

Ein YouTube-Tutorial würde mir ja reichen. Ich fixiere die Apfel-Frau mit einem Arm und drücke ihr mein Knie in den Rücken.

Mit der anderen Hand hole ich mein Smartphone aus der Tasche. Kein Empfang. Was hatte ich erwartet?

»Wegen O2 müssen Sie jetzt leider sterben!«, sage ich und drücke ein letztes Mal auf ihren Solarplexus.

Glücklicherweise röchelt sie jetzt ein bisschen, und ein kleiner Gegenstand fliegt ihr aus dem Mund. Es ist der Stiel des Apfels. Sie hat die Frucht mitsamt dem Gehäuse vernichtet. Selber schuld.

An apple a day keeps the doctor away. Not.

»Gehts?«, frage ich.

Sie atmet schwer. Dann nickt sie. Und rückt von mir weg.

Ich setze mich wieder hin. Die Augen aller Passagiere sind auf uns gerichtet. Aber eher so, als hätten wir alle bei etwas Wichtigem gestört. Dem Ablauf ihrer Reise von A nach B zum Beispiel.

Arschlöcher.

Nur Bauern und Hippies und Nazis.

Ich hasse Menschen.

Als hätte ich keine anderen Probleme.

Ich hole mein Smartphone raus. Und höre mir die Sprachnachricht noch mal an. Zum hundertsten Mal.

Von meiner Frau, falsch, Ex-Frau. Sie, deren Name nicht genannt werden darf. Ich nenne sie jetzt einfach Peggy. Denn sie kann sich nicht wehren. So wie ich.

»Es ist schon krass. Da lebst du Jahre nebeneinanderher, akzeptierst die Besonderheiten des Partners, findest das sogar anziehend, was weiß ich, oooh die lange Nase, die hat das Gesicht erst besonders gemacht, und oooh, was für eine niedliche Art, wie er die Dinge ausspricht, toll. Und dann auf einmal nach zehn Jahren sitzt man dem anderen am Frühstückstisch gegenüber und ruft: ›Pass auf, du Sau! Jetzt hast du mit deinem Riesenzinken schon wieder den Balsamitscho umgeschmissen.‹ Und dann sagt der andere: ›Das heißt Balsamico, du Pissnelke.‹ Und klopft dabei auf den Tisch. Ein Geräusch, das du schon seit Jahren hasst, weshalb du anfängst, die Luft mit einem Ts-chooooo auszuatmen, was wiederum dein Gegenüber dermaßen auf die Palme bringt, dass es anfängt, den Kopf zu schütteln auf diese überhebliche Art, die dir sagen soll: Du hast es nicht drauf. Und alleine aus Trotz beginnst du mit dem Stuhl zu kippeln, weil du weißt, dass der Andere das hasst. Und so sitzen sich zwei erwachsene Leute gegenüber in einem Circle of Hate, eine kippelt, der andere klopft auf den Tisch. Sie sind unfähig, einander zu verlassen. Das ist doch traurig, oder?«

Die Sprachnachricht war vorbei. Ich versuchte zu verarbeiten, was ich da eben gehört hatte. Zu verstehen. Ich konnte es nicht. Hörte es noch mal. Dann nahm ich die Kopfhörer ab.

»Was soll die Scheiße?«, fragte ich.

»Ist das so uneindeutig?«, erkundigte sich meine Frau, die mir gegenübersaß und während der Nachricht stumm mitgesprochen hatte. Wie Eltern bei der Theateraufführung ihrer Kinder.

»Ich will die Scheidung«, fügte sie an.

»Und das schickst du mir per Sprachnachricht?«

»Ich habe mich nicht getraut, dir das persönlich zu sagen.«

»Du hast sie aufgenommen, während ich hier mit den Kopfhörern neben dir saß.«

»Aber das Noise Cancelling funktioniert zumindest gut«, gab sie zurück.

»Stimmt.«

Wir schwiegen.

Dann fragte ich: »Wir konnten doch immer gut reden. Wann haben wir das verlernt?«

»Als du weg warst die ganze Zeit.«

»Das ist nun mal meine Arbeit.«

»Dagegen habe ich ja grundsätzlich nichts. Aber warum denn so oft?«

»Weil ich für die einzelnen Termine sehr wenig Geld bekomme.«

Sie begann zu kippeln. Ich schüttelte den Kopf.

»Ja, dann musst du eben berühmter werden«, sagte sie scharf.

»Ich wusste nicht, dass dir das wichtig wäre. Ich dachte immer, du magst mich genau so, wie ich bin.«

»Tue ich ja auch. Irgendwie. Aber du hast dich halt auch verändert.«

Sie blickte auf meinen Bauch. Dann atmete sie schwer.

»Ich hätte einfach gehen sollen und die Nachricht dann schicken, aber nein, ich will ja wissen, wie du reagierst. Ob es okay ist?«

»OB ES OH-KAY IST?«, sagte ich und klopfte bei jeder Silbe mit dem Finger auf den Tisch. »Klar isses oh-kay. Es ist super, verlassen zu werden. Nice. Dafür heiratet man doch.«

»Jetzt bist du sarkastisch.«

»Ach echt?«

Wir schwiegen.

»Okay!«, fing ich wieder an. »Du willst dich trennen, weil wir uns auseinandergelebt haben. Willst du vielleicht noch mal darüber reden?«

»Nein.«

»Warum nicht?«

»Weil Reden nichts bringt. Sagt mein Gesprächstherapeut.«

»Du, ich kann mich auch ändern.«

»Wie denn?«

»Na ja, ich sage mal so: Ich bin für dich in die Kirche eingetreten. Ein krasseres Commitment sehe ich jetzt erst mal nicht.«

Sie lachte. »Witzig, stimmt ja. Ich bin gerade aus der Kirche ausgetreten. Der Glaube hat mich nicht glücklich gemacht.«

»Sagt wer?«

»Mein Therapeut.«

»Natürlich.«

Sie nuschelte etwas.

»Bitte was?«, fragte ich.

»Tss-chhooo«, sagte sie. Und fügte etwas deutlicher an: »Esliegtnichtandir. EsistdieGesamtsituation. IchbindasProblem. Ichhabejemandenkennengelernt.«

»Das sind doch Klischees. Da hätteste dir echt ’n bisschen mehr Mühe geben können … Was, du hast jemanden kennengelernt?«

Sie lächelte.

»Und den magst du so sehr, dass du alles aufgeben willst?«

»Schon.«

»Krass. Wen denn?«

»Kennste.«

»Du hast jemanden kennengelernt, den ich kenne. Wie soll das gehen?«

»Na halt näher kennengelernt. Intimer. Habe ihm viel von mir erzählt.«

»Dein Therapeut.«

»Nein! Das ist was rein Körperliches.«

»Wie bitte?«

»Ach Mensch, du lässt dich aber leicht veralbern.«

»Witzig. Echt witzig. Und vom Timing her auch sehr rücksichtsvoll.«

Wir schwiegen.

»Jetzt sag halt.«

»Nee, ich hab Angst, dass du dann sauer bist.«

»Keine Sorge, das wird auf keinen Fall passieren«, sagte ich bitter.

»Kilian.«

»What? Kilian. Band-Kilian? Hat-uns-zusammengebracht-Kilian?«

»Mmmmh.«

»Wann ist das denn passiert? Der ist doch immer mit mir auf Tour.«

»Na ja, außer wenn du alleine auf Tour bist.«

Ich schlug auf den Tisch. »Nee, ist alles gut, ich rege mich nicht auf«, sagte ich durch die Zähne. »Ist wirklich überhaupt kein Problem, da muss ich nur kurz mit klarkommen, kein Ding.«

»Soll ich gehen?«, fragte meine Noch-Frau.

»Nee, kannst auch bleiben, ist wirklich kein Ding.«

»Aber du hast bereits die halbe Tischdecke zerrissen.«

Ich schaute auf meine Hände. Es stimmte.

»Ich geh dann mal.«

»Mach.«

Sie verließ die Küche. Eine Sekunde später zerschellte eine Flasche an der Tür.

»War das der gute Balsamitscho?«, fragte sie von draußen.

»Das heißt Balsamico«, schrie ich.

Ich blickte auf meine Hände. Aus irgendeinem Grunde hatte ich sie nicht unter Kontrolle. In der linken hielt ich den Salzstreuer. In der rechten mein Smartphone. Eine Träne tropfte auf die blinde Fläche. Hatte sich der Display-Schutz ja schon gelohnt.

Plötzlich leuchtete es. Eine Benachrichtigung. Über einen Termin bei einem Scheidungsanwalt. In drei Wochen.

Das ging schnell.

Würde mir aber andererseits auch Zeit geben, sie zurückzugewinnen.

Ich drückte auf »Termin ablehnen« und dachte: Ha. Nimm das, Peggy!

Jemand räusperte sich.

»Ich schätze mal, das mit den Terminen besprechen wir wann anders?«, sagte Kilian.

Ich sah ihn an. Er stand auf, um zu gehen. An der Tür drehte er sich um und sagte: »Eine Sache noch.«

»Ja?«

»Wie findste denn den Song?«

»Welchen Song?«

»Na den neuen Song. Den ich dir gerade gezeigt habe, bevor das losging mit euerm Streit.«

»Rote Korallen für dich?«

»Jo.«

»Finde ich scheiße.«

»Okay. Kannst ja noch mal …«

Der Salzstreuer flog durch den Raum, verfehlte Kilian knapp und knallte gegen ein gerahmtes Foto an der Wand. Es zeigte uns drei. Peggy in der Mitte, rechts ich, links Kilian. Da wo mein Gesicht gewesen war, prangte jetzt ein Kreis im kaputten Glas.

Der Bus hält abrupt, und die Türen öffnen sich. Wir sind im Nirgendwo zwischen Käffern. Klar halten wir jetzt auch noch. Am besten warten wir darauf, dass uns wieder irgendein bekackter Mähdrescher überholt. Ich habe es ja nicht eilig oder so. Was soll denn das?

Niemand steigt aus.

Es knackt über meinem Kopf. Der Busfahrer sagt durch den Lautsprecher: »Irgendjemand hat hier den Haltewunsch betätigt.«

Schweigen.

»Das heißt auch: Irgendjemand muss jetzt aussteigen!«

Schweigen.

»Ich muss da wohl ä bissl deutlicher werden, junger Mann.«

Aus irgendeinem Grunde fühle ich mich angesprochen. Obwohl ich mit Mitte dreißig ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin. Hier im Bus allerdings schon. Abgesehen vom Streber.

Junger Mann. Was die Scheiße soll? Super unhöflich. Ich möchte gerne mit werter Herr angesprochen werden. Alles andere ist total despektierlich. Ich sage zu ihm ja auch nicht alter Mann, nur weil er sich die eine noch verbliebene Strähne über die Glatze onduliert. Ich habe selbst kaum noch Haare. Junger Mann, das grenzt fast schon an Hohn.

Ich versuche, Zeit zu gewinnen.

»Der wars!« Ich deute auf den Jungen hinter dem Busfahrer.

»Stimmt das, Sören?«

Fuck. Die kennen sich. Klar kennen die sich. Sind wahrscheinlich sogar verwandt.

Ich blicke mich um. Niemand guckt schuldig.

»Ich hab Zeit!«, sagt der Busfahrer unerbittlich.

Dann war ich das wahrscheinlich wirklich.

Aber das ist doch mindestens fünf Minuten her.

»Hören Sie, werter Herr«, lenke ich ein, »ich habe vorhin den Haltewunsch gedrückt, als wir das Problem hatten mit der Frau mit dem Apfel.«

»Welche Frau? Welcher Apfel?«

»Na die Frau hatte sich an ihrem Apfel verschluckt.«

Er schaut misstrauisch in seinen Spiegel. »Ich sehe keinen Apfel.«

Ich sehe zur Kau-Frau. Sie isst bereits wieder einen Apfel. Sie hat einen ganzen Korb dabei.

Ich nehme den Korb und halte ihn hoch. Ich ändere meinen Tonfall. »So einen Apfel. Hast wohl Tomaten auf den Augen, Kollege.«

Der Busfahrer grummelt etwas. Fährt dann aber weiter. Ich bin ein bisschen stolz. Einfach mal unfreundlich sein, und die Leute machen, was ich will. Da hätte ich mal eher draufkommen können.

Ich schaue aus dem Fenster. Denke an Peggy.

Ich konnte sie ja verstehen.

Ich hätte mich auch von mir getrennt.

Ich war viel zu sehr vertieft in die Arbeit. Und dementsprechend erschöpft.

Wenn ich unterwegs war, war ich müde.

Wenn ich nicht unterwegs war, war ich auch müde.

Ich schlief müde ein und wachte müde auf. Nach zwölf Stunden.

Die Lieder, die ich in der Zeit schrieb, hießen Ich bin sehr müde, Immer noch müde und Der müde Rüde.

Ich sage mal so, meine Seele und mein Körper haben mir damals schon den Zaunpfahl gegen den Hinterkopf gedonnert. Aber mein Geist war halt, nun ja, zu müde. Meine Antriebslosigkeit war ihr Antrieb. Weg von mir.

Die Tage nach der Trennung waren weird.

Ich war total müde.

Anstatt mir eine neue Bleibe zu suchen, blieb ich in der Wohnung.

Lungerte ständig im Flur und der Küche rum, um sie davon zu überzeugen, es doch noch einmal zu probieren. Ich war die Nettigkeit in Person. Kaufte ihren Lieblingsbalsamico. Putzte die Wohnung. Schlief im Wohnzimmer. Bot ihr an, eine Nasen-OP zu machen. Dabei war Kilian die meiste Zeit da. Mit ihr. Im Schlafzimmer. Ich klopfte dann immer gegen die Wand. Anstatt zu gehen.

Mann Mann Mann.

Kilian!, dachte ich, was ist das überhaupt für ein beschissen umständlicher Name? Jan reicht doch. Was bedeutet bitte Kili? Ich hasste ihn.

Und ich bewunderte Peggy.

Sie zog das durch. Das verdiente meinen Respekt.

Als sie nach einer Woche wieder einmal das Haus verließ, schrieb ich ihr hinterher: »Kommst du gleich wieder, damit wir noch mal reden können?«

Ihre Antwort war schlicht: »Nein!«

Ich wollte ihr nicht das letzte Wort überlassen. Aber mir fiel nichts ein.

»Doch!!!«, schrieb ich dann. Sie antwortete nicht.

Ich wurde wütend. Und schrie den Kater an. Und kommentierte irgendwas im Internet. Half beides nicht.

Ich musste raus. Sie suchen. Irgendwas machen.

Ich zog mir meinen Übergangsmantel an und ging nach draußen. Um wie ein englischer Indie-Musiker auszusehen.

Es war leider viel zu warm. Für März. Fucking Klimakrise.

Ich hatte vor zu weinen.

Ich schlug meinen Mantelkragen hoch. Der Schweiß rann mir den Hals hinab, und ich stellte mir vor, es wären Tränen.

Hätte sie sich nicht wenigstens im Herbst trennen können? Hätte viel besser gepasst. Ich wollte jetzt wirklich weinen.

Ich suchte auf meinem Smartphone nach trauriger Musik. Weil Monatsende war, konnte ich nicht streamen und musste mich mit dem begnügen, was ich heruntergeladen hatte. Eine Folge Die drei ???. Einfach nur traurig. Die drei ??? und der dicke Junge aus der Zone.

Die drei ??? und die Luxus-Probleme des 21. Jahrhunderts. Es war erbärmlich.

Ich schrieb meiner Frau: »Wenn ich jetzt erfolgreich werde, dann habe ich noch ne Chance, oder?«

Ihre Antwort war schlicht: »Nein!«

Es war ja nicht das erste Mal, dass mich eine Frau für einen Freund verlassen hatte. In der Elften hatte meine damalige Freundin ein Techtelmechtel mit meinem besten Kumpel Enrico angefangen. Das hatte sich auch wieder gegeben. Nachdem sich die ersten Wogen der Leidenschaft geglättet hatten, kamen beide wieder angeschissen. Ich war noch ein Jahr mit dem Girl zusammen gewesen. Und mit Enrico bin ich sogar immer noch befreundet. Das sagte ich mir in Bezug auf Peggy jetzt ständig.

Es wird alles wieder gut.

Und dann wollte ich in meine Stammkneipe gehen und hab durchs Fenster geschaut und gemerkt: Das ist ja auch ihre Stammkneipe. Und seine dementsprechend auch. Und niemand, nicht der Wirt, nicht die Stammgäste, haben irgendwas dagegen unternommen. Die beiden wurden trotzdem bedient. Womöglich wurde sogar ganz eifrig angeschrieben. Alle verstanden sich prächtig. Da wurde sogar hin und wieder gelacht. Die haben sich ganz offen berührt, die Arschlöcher. Bestimmt hundertmal. In der halben Stunde, die ich am Fenster stand und hineingesehen habe. 113 Mal, um genau zu sein.

Ich trottete zur zweiten Stammkneipe.

Auf dem Weg machte ich einen kleinen Abstecher zum Teich im Johanna-Park, um traurig auf die Enten zu gucken. Das klappte sehr gut.

Als ich schließlich weiterzog, wer saß bereits am Tresen?

Ich hatte zum Glück noch mehr Stammkneipen.

Bei der vierten hatte ich Glück.

Tresengelaber. Viel zu offen mit Leuten, die ich kaum kannte. Oder gar nicht.

Bleibe ich halt alleine, war mein betrunkenes Credo.

Viele Sachen sind alleine viel leichter.

Regieren zum Beispiel. Scheiß auf Kompromisse. Wer Kompromiss sagt, der sagt auch Nein zum Tempolimit. Dann lieber doch alleine.

Baden ist auch besser zum Beispiel. Endlich wieder Platz in der Wanne. Oder Duschen. Wie nervig das ist. Wenn einem wegen Romantik der Plastikvorhang in der Poritze hängt.

Jeder illegale Bundesliga-Livestream funktioniert besser, wenn dir keine RomCom die Datenverbindung verklebt.

Drei Flaschen Wein am Abend reichen endlich mal.

Ich muss nie wieder Essen teilen. Oder mitdenken. Oder einen Platz freihalten. Bis fünf Minuten nach Beginn. Beim König der Löwen. Wo wir ihretwegen waren.

So viel weniger Stress.

Es gab tatsächlich sogar ein paar Vorteile.

Zu Weihnachten musste ich nicht mehr beide Familien besuchen.

Wie ich das gehasst habe. Das Rumgefahre.

Und dabei permanent das schlechte Gewissen, welche Familie dieses Mal den Vorzug an Heiligabend erhält. Für mich als Scheidungskind natürlich der totale Partyspaß. Weihnachten ist auch ohne Familie stressig genug.

Dann die Geschenke. Als wäre es nicht schon genug, für eine Gruppe von quasi Unbekannten irgendwas Belangloses im Bereich Kräutermischung oder Öle herauszusuchen.

Und dann noch die Geschenke für Peggys Familie.

Ob ich glaube, dass sich ihr Bruder über die Trekkingsocken freut. Was weiß denn ich. Er wird auf jeden Fall so tun. Es ist Weihnachten. Das Fest der Lügen.

Meine Oma hat das besser drauf. Sie geht einfach immer zwei Monate vor Weihnachten zu Tchibo und kauft alle Thermometer oder USB-Schminkspiegel. Dann packt sie sie ein und schenkt sie nach dem Zufallsprinzip an uns Enkelkinder, mit den Worten: »Hier, mein Kind, das kommt von Herzen.«

Ich besitze mittlerweile vier Schnürsenkelsets mit Kindermotiven, zwei klappbare Massivholzkleiderständer und einen Bluetoothlautsprecher in Steinoptik. Für den Garten.

Aber die Kaltblütigkeit meiner Oma besitze ich noch nicht.

Doch das Schlimmste war wirklich diese Fahrerei. Zuerst schön in den Thüringer Wald zur knubbeligen Verwandtschaft, die selbst zu Weihnachten nicht auf Bratwürste verzichten konnte, und dann zu ihrer Familie. Einmal quer durch den Feiertagsverkehr.

Oder andersherum. Was eigentlich noch schlimmer war. Denn dann ging es an Heiligabend immer noch in die Kirche.

Ich muss sagen, das ist wirklich ein großer Vorteil in meiner Familie. Eine strikte Ablehnung Gottes. Sollen alle anderen machen, was sie wollen, Jesus ist für uns jemand, der gegen den Dude bowlt.

Nicht so in der Familie von Peggy.

Jeder noch so kleine Anlass wurde in der Kirche abgefeiert, Taufe, Weihnachten, die neue Freundin von ihrem Bruder.

Ich musste zu Weihnachten immer mit dem Schwiegervater vorgehen, Plätze freihalten beim Kinder-Krippenspiel. Um dann unruhig zu werden, weil die Damen noch die Gans zu Ende präparieren mussten. Thema war sehr häufig Der König der Löwen. Also nicht bei der Gans, sondern beim Krippenspiel. Fremden Kindern beim Dilettieren zugucken, sorry, aber dafür gibt es wirklich das Internet.

Der Bus hält. Bin ich schon wieder schuld?

Nein. Eine reguläre Haltestelle. Pflückwitz. Zwei Leute steigen ein. Vielmehr drei, wenn man das Kleinkind mitzählt. Die haben sicherlich einen Ausflug zum Erdbeer-Erlebnishof gemacht. Das ist ein Freizeitpark für Obst. Frutaria-Land. Von Februar bis November kann man hier Erdbeeren sammeln. Auf dem Feld. Keine Ahnung, wie die das machen. Wahrscheinlich dank Klimawandel. Außerdem gibt es eine Achterbahn. Und Karussell. Und einen Streichelzoo. Was dort wohl gestreichelt wird? Kiwis?

Die kleine Familie setzt sich auf den Vierer vor mir.

Die Eltern sehen völlig fertig aus. Dabei ist noch nicht mal Abend. Das Kind hat ein rotes Gesicht von den Erdbeeren. Der Vater hat überall auf den Klamotten rote Handabdrücke. Er setzt Kopfhörer auf. Ich beneide ihn.

Das Kind weint jetzt. Die Mutter gibt dem Kind einen riesigen roten Lutscher und sieht dann auf ihr Smartphone, die Augen hinter einer riesigen Sonnenbrille verborgen.

Hat die hier Empfang? Neid.

Ob die beiden Freunde haben? In meinem damaligen Freundeskreis war zu beobachten, dass die Welt der Paare mit Kindern auf sehr wenige Personen zusammenschrumpfte. Die Eltern hatten einfach keine Zeit mehr für ausgedehnte Brunches oder Saufen. Mein Kumpel Max meldete sich nur, um mich ins Babysitten reinzuquatschen.

Immerhin meldet er sich von Zeit zu Zeit.

Die anderen Freunde melden sich eigentlich gar nicht mehr. Die haben sich für Peggy entschieden. Kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch einfach ein unangenehmer Umgang.

Das Gejammer. Der Geruch. Am Anfang ging das noch. Da waren sie sogar auf meiner »Seite«. Marco zum Beispiel. Der hat auf die Sache mit Kilian sehr gut reagiert. Wie ich fand. Er war bei »uns« zu Besuch.

»Waaaas? Das kann ja nicht sein, so eine Schlampe!«

Er haute auf den Wohnzimmertisch.

Ich beschwichtigte ihn ein wenig mit den Händen, lächelte aber dankbar.

»Ist doch wahr!«, äußerte er unmutig. »Ich meine, klar, jedes Paar hat mal Probleme, aber direkt mit dem Bandkollegen? Was wird denn jetzt aus der Band?«

»Die viel wichtigere Frage ist doch …«, begann sein Freund Marco. Die beiden saßen eng umschlungen auf dem Sofa. Marco und Marco. Die zwei Marcos. Nicht zu verwechseln mit der Netflix-Serie über Escobar.

Obwohl sie dem jungen Pablo schon sehr ähnlich sahen. Beide. Es war wirklich kaum möglich, sie auseinanderzuhalten.

Ich kannte Marco 1 aus dem Studium. Marco 2 war ursprünglich Peggys Kumpel gewesen. Wir hatten die beiden zusammengebracht.

»Die wichtigste Frage ist«, hob Marco 2 an, »die wichtigste Frage ist: Bist du offen für was Neues?«

Marco pikste ihm mit dem Finger in die Seite und flüsterte, sodass ich es hören konnte: »Lass ihn doch erst mal trauern.«

»Es ist doch wegen Thomas«, flüsterte Marco zurück, »der ist jetzt schon so lange Single, und die beiden würden so gut zueinanderpassen.«

»Thomas? Von Thomas A und Thomas B?«

»Nee, der Ex von Marcel.«

»Vom schönen Marcel oder vom schlauen Marcel?«

»Weder noch.«

Ich sah beide an. »Ihr kennt zwei Thomasse, die jeweils mit einem unterschiedlichen Marcel zusammen waren?«

»Drei!«, korrigierte Marco 1.

»Ach, der Thomas«, wisperte sein Freund zurück, »nee, der ist doch nur am Bumsen. Da hat er was Besseres verdient.«

Ich räusperte mich. Beide zuckten zusammen. Dann sagte ich: »Ihr solltet übrigens flüstern üben. Es ist nicht besonders leise. Außerdem ist es schlecht für eure Stimmbänder.«

»Wie geht es denn jetzt weiter?«, überging Marco 1 meinen Hinweis.

»Und würdest du dich jetzt als Single bezeichnen oder nicht?«, fragte Marco 2.

Dafür bekam er von links einen Klaps auf den Oberschenkel.

Ich überlegte. »Ich zieh aus.«

»Wird auch Zeit, oder?«, sagte Marco 1.

»Ja, das ist irgendwie komisch, seit Kilian da ist.«

»Bumsen die?«

»Ja.«

»Während du …«

»Ja.«

Beide hielten sich erschrocken die Hand vor den Mund.

»Du könntest bei uns pennen«, kam dann als Vorschlag von Marco 1.

»Ihr habt ein Loft. Das ist ein Raum.«

Die Wohnzimmertür ging auf, und meine Noch-Frau kam rein.

»Ach, ihr seid da, das ist ja schön!«, sagte sie und hüpfte zum Sofa, um die beiden zu umarmen. Es sah ulkig aus, wie Marco 1 versuchte, dieser Umarmung auszuweichen. Was absolut nicht gelang. Er war ja Teil eines menschlichen Knäuels. Er fauchte leise.

Ich war dankbar für seine Solidarität.

»Ich will auch gar nicht lange stören, ich wollte nur ein Fotoalbum holen, Kilian und ich erzählen ein bisschen von früher. Kommt doch dazu.«

»Au ja, Fotos!«, rief Marco 2.

Marco 1 hustete. Ich meinte in dem Hustenanfall das Wort Schlampe ein- oder zweimal herauszuhören. Sie ging zum Regal und holte ein Fotoalbum heraus und drehte sich um.

»Na ja«, sagte sie, »wir sind in der Küche.«

Marco 2 befreite sich schlackernd aus seinem Lebensgefährten und folgte ihr.

»Er ist ein freier Mensch«, sagte mein Kumpel.

»Ist schon okay. Ich komme klar«, erwiderte ich.

Wir schwiegen. Marco strich sich die Hose glatt. Zuppelte an seinem Shirt herum.

»Du liebst ihn, hm?«, fragte ich.

Er nickte.

»Na, dann geh halt hinterher.«

Er lächelte dankbar. Dann stand er auf und ging.

Ich bin nicht so gut darin, meine Bedürfnisse zu formulieren.

Eigentlich bin ich noch nicht mal gut darin, welche zu haben.

Ich wusste nur, in dieser Wohnung konnte ich nicht mehr sein.

Ich packte meine Sachen. Zwei Rucksäcke. Den Beamer. Der war ein Geschenk gewesen. Der Tischgrill auch.

Als ich die Wohnung verließ, hörte ich sie alle über einen Witz von Kilian lachen. Ich dachte nur: Ich hasse euch alle. Ich suche mir jetzt ne richtig geile WG und mache auf Hausdächern Party bis ins Morgengrauen.

Aber ich merkte schnell, dass ich niemanden mehr in einer WG kannte. Also noch ein, zwei Trantüten, die keine Lust auf echtes Leben hatten und lieber auf mit Tüchern abgedeckten Couches den ganzen Tag vor sich hin kifften. Und auf Hausdächer wollte ich eigentlich auch nicht mehr. Viel zu gefährlich. Wenn da was runterfällt und unten läuft gerade jemand lang. Das zahlt doch keine Versicherung.

In eine WG mit Jüngeren zu ziehen, das war mir zu anstrengend. Dann wollen die die Welt verändern und streiken. Als Studenten. Nee. Das hatte ich alles schon durch.

Blieb mir nur die Untermiete. Was ja auch schon wieder quasi eine WG war. Hatte aber eh niemand Platz.

Oder Interesse.

Außer Max.

Der war vor einem Jahr Vater geworden.

Von Zwillingen. Er hat mich mit müden Augen angefleht, ich möge doch zu ihnen ziehen.

»Es ist die schönste Erfahrung meines Lebens«, sagte er und schüttelte dabei sehr vehement den Kopf. »Ich will mich nur kurz hinlegen. Nur ganz kurz.«

Ich bin dann doch lieber in unseren alten Proberaum gezogen.

»Was machst du?«, fragt mich das Kind, das sich zu mir umgedreht hat und auf seinem Sitz steht.

Da sagt der Busfahrer natürlich nichts.

»Ich denke!«, sage ich.

»Das ist langweilig!«, erwidert das Kind und leckt an seinem Lutscher. Es bleibt mir aber zugewandt.

»Ich bin aber auch ein Zauberer!«, ergänze ich.

Ich strecke meine Hände aus, hebe beide Zeigefinger. Dann führe ich beide Hände vor mir zusammen, schnell, lasse den rechten Zeigefinger »verschwinden«, und der linke Mittelfinger schnipst hoch. Ich zeige quasi ein Peacezeichen. Ich nenne es: die tanzenden Finger. Ein probates Mittel bei Kindern. Eigentlich. Dieses hier dreht sich weg.

»Ich ähhh!«, flüstere ich.

Mir fällt nichts ein.

Nicht mal Kindern gegenüber bin ich schlagfertig. Ich hasse mich.

Das Kind klettert über seine Mutter, die nicht vom Handy aufschaut, und guckt jetzt die Apfel-Frau an. Die bemerkt es und hält ihm einen Apfel hin.

»Ich hasse Obst!«, sagt das Kind mit Nachdruck.

Ich lache.

Das Kind widmet sich wieder seinem Lutscher.

Ich hasse es hier. Busfahren auf dem Land ist wirklich das Gegenteil von Exklusivität. Nie wieder mache ich das.

Wir fahren in einen Kreisverkehr. Der Bus neigt sich bedrohlich nach außen. Wir fahren an der ersten Ausfahrt vorbei.

Die zweite Ausfahrt ist unsere. Richtung Stritzel an der Daube, Pönau und Sucknitz. Aber der Busfahrer verpasst sie und flucht leise. Sodass es alle hören können.

Er tritt aufs Gaspedal. Der Bus schnauft und faucht.

So war mein Leben, denke ich. Ein Kreisverkehr, bei dem ich immer wieder die richtige Ausfahrt verpasst habe. Zuerst passiert ganz lange nichts, und dann passiert alles auf einmal. Ich sollte Aphoristiker werden.

Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann warte darauf, dass sie verschimmeln. Und wirf sie weg.

Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Es macht fett und unglücklich.

Freunde sind wie gute Einfälle. Wenn es ernst wird, sind sie in der Regel weg.

Gib einem Menschen einen Fisch, und du ernährst ihn einen Tag. Lehre ihn zu fischen, und er wird dafür sorgen, dass es keine Fische mehr gibt.

Ich habe eindeutig zu viel Zeit allein verbracht.

Im Proberaum.

Er liegt in einer Baracke im Industriegebiet.

Im Keller.

Zehn Quadratmeter Traurigkeit.

Es stinkt darin nach schalem Bier und unzähligen gerauchten Kippen, außerdem gibt es nur ein Klo mit Waschbecken auf dem Gang, sodass ich hin und wieder ins Schwimmbad gehen muss, um mich zu duschen.

Dort lade ich mir auch Serien auf mein iPad runter, weil das WLAN stärker ist als im Proberaum.

Es ist kalt. Im Mai. Fucking Klimakrise.

Ich hänge dort rum und gucke Netflix.

Eigentlich die ganze Zeit. Außer ich muss mal wohin. Zum Scheidungsanwalt zum Beispiel. Das war vor drei Wochen.

Vor dem Termin hatte ich vor, mir ein kleines Frühstück mit dem rauchfreien Tischgrill zu grillen, den ich aus der Wohnung mitgenommen hatte. Netflix und grill.

Im Kühlschrank unseres Proberaums hatte ich einen kaum zwei Monate abgelaufenen, aber noch geschlossenen Räucherlachs gefunden. Von Kilian. Payback!

Nach ein paar Minuten stellte ich fest, dass der rauchfreie Grill nicht ganz rauchfrei war. Ich hasse Werbung. Warum können die nicht einfach ehrlich sein? Es bedarf schon ganz bestimmter Bedingungen und Behandlung, damit der Grill nicht raucht. Zum Beispiel darf man ihn unter keinen Umständen anmachen. Eingepackt im Schrank liefert er das beste Ergebnis.

Mir war schon klar, wie er gedacht war.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Grills hatte die Glut weniger Fläche. Was nichts daran änderte, dass trotzdem Fett hineintropfte. Und besagte nicht ein altes thüringisches Sprichwort:

Tropft das Fett auf Glut so rot

raucht die Scheiße wie eine Schlot.

Dunst legte sich über den kleinen Raum. Rauchfrei, my ass.

Ich wurde müde. Nur ein kleines bisschen hinlegen, dachte ich, nur ganz kurz. Ich dämmerte weg. Es war ganz wunderbar. Ich würde einfach schlafen.