6,99 €

Mehr erfahren.

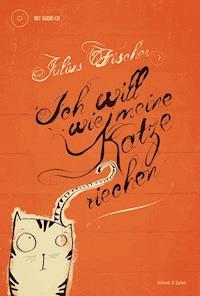

- Herausgeber: Voland & Quist

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Zwischen Ego-Shootern und dem "Zauberberg", Anna-Nicole-Smith-Gedächtnis-Strings und Minnesang, Hipstern und den Tieren des Waldes - Julius Fischers Alter Ego ist ein Junge von gestern, einer der Bücher liest und nicht bei Facebook ist. "Ich will wie meine Katze riechen" ist eine Sammlung der besten Bühnentexte von Julius Fischer. "Julius Fischer schreibt Geschichten, von denen man sich wünscht, sie selbst aufs Papier gebracht zu haben, wissend, dass nur Julius sie genauso hat schreiben können. Man möchte ihn knuddeln und ins Regal stellen." (Mischa-Sarim Vérollet)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Verlag Voland & Quist, Dresden und Leipzig, 2011

© by Verlag Voland & Quist – Greinus und Wolter GbR

Umschlaggestaltung: Tim Jockel, Berlin

E-Book-Erstellung: nimatypografik

ISBN 978-3-938424-90-2

www.voland-quist.de

Inhalt

Isch, osch!

Ich will Kunst machen

Aspekte der Tiefe I – Mariannengraben

Alles wie immer

Ich will wie meine Katze riechen

Liebesgedicht mit langwieriger Ankündigung

Ich hasse Menschen – Heute: Ich

Aspekte der Tiefe II – Laufen

Der Junge von gestern

Die Mücke

Die Schönheit, aus der Ferne betrachtet

Ich hasse Menschen – Heute: Heath Ledger

Aspekte der Tiefe III – Näherrücken. Schweigen.

Charms-Chrams – Versuche mit Daniil

15 Minuten Ruhm

Ich hasse Menschen – Heute: Mein neues Fahrrad

Der neue Mensch – keine Utopie

Herbstballade

Die Lyrik ist kein Ponyhof

Aspekte der Oberfläche

Diese ganze weiße Scheiße. Eine Ballade

Ping-Pong-Party

Das ganze Leben ist doch nur eine Kaugummiblase

Aspekte der Tiefe IV – Kommunikationsplattform

Nichts passiert!

Isch, osch!

»Diese Elektrolytepaste ist wirklich von ausgesprochen hoher Qualität!«, sage ich fachmännisch und fahre mit dem Finger über eine der zahlreichen Öffnungen auf meinem Kopf. Ich erwische etwas von dem Zeug und schiebe es mir in den Mund.

»Sie hat eine erstaunliche Konsistenz, halb Joghurt, halb Wasser, und schmeckt nach Zuckersirup. Und sie stellt auf bewundernswerte Weise den Kontakt zwischen den Elektroden und meinen Hirnströmen her. Zudem peelt sie die Kopfhaut wie frisch aufgeworfener Sand von den Seychellen.«

Etwas anderes fällt mir nicht ein. Ich mache so ein Experiment schon zum zehnten Mal, es tut meistens nicht weh und man verdient ungefähr doppelt so viel wie bei der Behindertenzählung in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber mit der Kommunikation tue ich mich schwer. Ich bin nicht so der Geschichtenerzähler.

»Möchten Sie noch einen kleinen Snack?«, fragt Martina. »Ein Merci vielleicht?«

Als ob es etwas anderes gäbe. Warum gibt es immer nur Merci? Und warum stellen sie trotzdem immer solche rhetorischen Fragen? Ein Merci vielleicht? Immer, wenn mir diese Frage gestellt wird, habe ich wieder die Hoffnung, dass es etwas anderes gibt, Choco Crossies vielleicht oder ein Baiser. Und jedes Mal, wenn ich es geschafft habe, meinen verkabelten Kopf ein wenig zu drehen, sehe ich nur die trostlose Hülle der Merci-Packung. Wenn die wenigstens mal Joghurt reinmachen würden, oder Kumquat-Gelee.

»Merci, nein Danke!«, sage ich und nippe scheinbar verschüchtert an meinem Pulverkaffee. Man kann so viel Milch reinmachen, wie man will, er schmeckt so scheußlich wie zum dritten Mal aufgegossener Kaffee, nur ohne den Schimmel.

»Könnte ich vielleicht doch lieber eine Tasse grünen Tee bekommen?«, frage ich höflich. Martina nickt mir zu und nimmt mir die Tasse ab.

»Das ist aber schon der dritte Aufguss«, sagt sie, als würde sie von mir erwarten, dass ich dankend ablehne, obwohl sie schon eingießt. Psychologen. Versteh die mal einer.

»Ach, der entfaltet doch erst beim dritten Mal sein volles Aroma, und vor allem ist er dann nicht mehr so aggressiv. Man wird ganz langsam, aber stetig immer aufgeweckter. Warum das die moderne Drogenszene noch nicht entdeckt hat?«

Ich kratze mich an meinem offenen Kopf. Er ist natürlich nicht aufgeschnitten oder mit kleinen Löchern versehen, durch die man mich mit einem Wattestäbchen oder Zahnstocher am Kleinhirn kitzeln könnte. Vielmehr habe ich eine Haube auf, ähnlich einer Badekappe, in der ganz, ganz viele Elektroden stecken, die mit einem Gerät verbunden sind, das meine Hirnströme aufnimmt. Und meine muskulären Reaktionen. Das macht mir ein wenig Angst. Ein geübter Psychologe kann sicher anhand des Diagramms erkennen, ob ich gerade erregt bin oder an Wurst denke. Ich versuche, an nichts zu denken. Ich drehe mich zum Bildschirm um, den Martina, Teetasse in der Hand, interessiert mustert.

»Na, Sie versuchen wohl, an nichts zu denken, was? Brauchen Sie nicht, lassen Sie sich gehen.«

Sie kann mich lesen. Wie ein Buch. Ich versuche, an nichts zu denken. Sie sieht mich streng an.

»Wenn Sie sich verkrampfen, dann können wir die Messungen vergessen. Sehen Sie den Ausschlag dort im Diagramm? Der kommt daher, dass Sie Ihre Gesichtsmuskeln zusammenziehen, als würden Sie etwas Schweres heben. Entspannen Sie sich, denken Sie an etwas Schönes.«

Erdbeeren. Sonne. Es gibt keinen Hunger mehr. Kein Krieg. Nackte Schultern, benetzt von etwas warmem Regen, endlich James Joyce verstehen oder zumindest Thomas Pynchon.

»Sie müssen sich entspannen!« Martina beugt sich von vorne schräg über mich, um an meinem Hinterkopf zwei Elektroden mit dem grauen Elektrolytematsch zu bestreichen. Warum sie nicht um mich herumgeht? Vor meinen Augen wippen ihre Brüste hin und her. Sie ist keine von diesen Psychologen mit autoritärem Kittel, sondern trägt ein, zugegeben, perfekt sitzendes Nicki. Ich beuge meinen Kopf etwas vor, damit sie besser an die Elektroden herankommt. Ich finde mich zwischen ihren Brüsten wieder. Es ist ganz warm. Ich träume mich in eine glückliche Welt voller weicher Polster und Wärme. Ich denke mich zurück in den Bauch. Ich bin glückl…

»Denken Sie nicht mal dran. Patienten sind für uns wie Kinder. Ich könnte Sie, selbst wenn Sie einen Körper hätten, der scheint, als wäre er aus Stein, windeln und überall eincremen, ohne warme Gefühle zu bekommen. Ich bin die Mutter, verstehen Sie.«

Ich würde ihr gerne sagen, dass ich mir nichts lieber vorstelle als das.

»Ich sagte, ich könnte. Von wollen ist nicht die Rede. Und jetzt, hopp, hopp, Ödipus, die Zeit wird langsam knapp, ich habe um die Mittagszeit eine Verabredung mit meinem Homöopathen.«

»Können Sie jeden meiner Gedanken erraten?«, frage ich etwas verdutzt und will sofort sagen:

»Hausbesuch«, rufen wir beide wie aus einem Mund.

»Knusperstange!«

»Mettigel!«

»Kommunikationsmaximen nach Grice!«

Ich bekomme Angst.

»Sie brauchen keine Angst zu haben. Das Experiment tut nicht weh. Sie werden einen Film sehen, allerdings stumm, aber mit farbigen Untertiteln, damit Sie’s auch verstehen. Dazu bekommen Sie bestimmte auditive Reize zugeführt. Ignorieren Sie diese bitte. Konzentrieren Sie sich auf den Film.«

Ich schaue mir die Filmliste an. Ich kann wählen zwischen einigen Filmen, die ich gesehen habe – Der englische Patient, Blade und Das Fest –, einigen, die ich nicht kenne, einer Hamlet-Verfilmung von Kenneth Brannagh und dem Fliegenden Klassenzimmer. Ich wähle das Letzte, um sicherzugehen, dass ich mich nicht langweile. Bei dem Hamlet-Film sollen schon einige verrückt geworden sein. Zumindest flüsterte mir das der Pförtner vorhin zu, während er die Ratte streichelte, die auf seiner Schulter saß.

»Eine gute Wahl, mein Lieber!«, sagt Martina und öffnet die Tür der Experimentierkabine. Der Sessel sieht sehr bequem aus, ich darf die Beine hochlegen, und ich werde auch nicht festgeschnallt.

»Das ist richtig, Sie werden nicht fest geschnallt, das machen wir nur bei ganz hartnäckigen Fällen.«

»Aber ich bin doch freiwillig hier. Was ist denn mit den …«

»Bei den hartnäckigen Fällen!«, wiederholt Martina resolut und drückt mir eine Packung Kleenex in die Hand.

»Wir werden alle 20 Minuten eine Pause machen, wenn Sie das wünschen. Ansonsten bitte ich Sie, sich nicht mehr zu bewegen, sobald Sie Geräusche hören. Sie haben gesehen, dass das die Aufzeichnung versaut.«

Rumms! Die Tür ist zu. Ich setze mich bequem hin.

Der Film beginnt, ich ahne schnell, dass es sich um eine dieser coolen Adaptationen handelt, in der nicht mehr die Ursprungsgeschichte erzählt wird, sondern eine moderne Fassung. Weil die Leute den Geschichten von früher nicht mehr vertrauen. Die Erwachsenen haben eine DDR-Vergangenheit, die Kinder rappen und kauen unentwegt Kaugummi, schrecklich.

Und wo sind die auditiven Reize? Bis jetzt habe ich sie scheinbar perfekt ignoriert. Da höre ich etwas. Zuerst ganz leise, weil meine Augen noch offen sind, aber je mehr ich sie zusammenkneife, desto lauter wird das Geräusch. Es ist … was ist das? Ich öffne die Augen wieder, die Geräusche scheinen sich zu entfernen. Ich schließe meine Augen. Sofort ist es da. Eine Frauenstimme, die unablässig sagt: »Isch, osch, isch, osch, isch, osch, isch, osch …« Ich bekomme Angst, wieder einmal, und versuche, meine Augen zu öffnen. Aber es geht nicht, es ist unmöglich, ich kann meine Augen nicht mehr öffnen.

»Isch, osch, isch, osch!«

Ich kann auch nichts mehr sagen. Jetzt nur nicht verkrampfen, das ist Wissenschaft, das ist alles vorher schon mal getestet worden, das tut nicht weh, alles ist normal.

»Isch, osch!«

Ich spüre, wie mir etwas Warmes die Wange herunterläuft, ich fange es mit der Zunge auf. Es ist Elektrolytepaste, nur nichts verschütten, mein Lieber, das Zeug ist wertvoll, zum Beispiel beim Saufen. Ein Glas Bier ist gleich einem Löffel Elektrolytepaste, warum die da noch nicht drauf gekommen sind.

»Isch, osch!«

Langsam aber sicher wird mein Zustand beunruhigend, denke ich mir. Das muss man doch sehen da draußen am Computer, Martina, rette mich, sage ich in Gedanken, vielleicht merkt sie das aber nicht, weil ich es in einer ganz anderen Sprache sage, in der Isch-Osch-Sprache. Ich zittere am ganzen Leib, Mann, bin ich eine super Versuchsperson, ich mache alles falsch, isch bin die osch Anomalie, isch bin der Fr-osch im Karpfenteich, isch bin kein F-isch, isch bin der Fr-osch, der dich verdr-osch, isch bin t-isch, m-osch-ee, isch osch isch osch …

»Sie sollten sich entspannen.« Martina schüttelt streng ihren Zeigefinger.

»Was ist während der sukzessiven Raffung der Geschichte denn passiert?«

»Sie sind ein wenig, nun ja, übergeschnappt. Die auditiven Stimuli scheinen in ihnen körperliche Reaktionen hervorgerufen zu haben. Damit wären Sie der Erste.«

»Was bedeutet ›wären‹?«

»Möchten Sie noch einen kleinen Snack?«

Ich schlucke. Wieso noch? Bevor was passiert?

»Ich habe bereits mit dem Direktor gesprochen. Er findet, eine solche Abweichung von der Versuchsanordnung sei nicht zu dulden. Ihre Daten werden gelöscht. Vollständig.«

»Wann?«

»Soeben.«

»Wo bin ich?«

»Möchten Sie nun einen Snack oder nicht?«

»Sehr gerne. Haben Sie Merci?«

Ich will Kunst machen

Ich spüre es in jeder Faser, ich will Kunst machen. Ich will malen und schreiben und singen und dichten und Skulpturen formen, so groß wie Thüringen. Und das ist bei Weitem nicht alles. Ich habe einen Plan, ein Konzept, und daran glaube ich, es ist streng genommen also Konzeptkunst, also, pass auf: Ich fange klein an, in einer Kleinstadt beginne ich, Fotos zu machen, Fotos von den Menschen, die da sind, und zu jedem Foto schreibe ich einen kleinen Text, und die hänge ich zusammen ins nächstbeste Stasi-Museum und nenne sie Menschen-Bilder-Welten, und zur Vernissage – ein Wort, dass alle Kleinstädter vor den Kopf stoßen wird, aber das ist mir gleich, denn ich bin der Vernissageur und gefalle mir in meiner Unverstandenheit – zur Vernissage kommt ein Bekannter des einzigen anderen Künstlers im Ort, und der kommt aus Berlin, dem Berlin, ja, richtig, und der sagt: »Dit is’ stark, wie du dit machst, komm’ doch mal rum, ick hab’ ein Atelier in Mitte.« Und ich fahre nach Berlin mit meinen zwanzig Fotos im Gepäck und hänge sie auf, zuerst bei ihm in der Wohnung – seinem Atelier –, und da stehen sie dann davor, vor meinen Bildern, die feinen Großstädter, und sagen: »Guck mal, der Dörfler, das ist ja niedlich!«, das sagen die Männer und wollen mich alle flachlegen, aber keine Chance, denn ich verliebe mich in die einzige Frau des Abends, und die ist lesbisch und 58, aber das ist es mir wert, also schicke ich einen Eilbrief in die Kleinstadt, um meine gesamte Habe in zwei von Opa geliehenen Schrankkoffern nach Berlin transportieren zu lassen. Dort suche ich mir ein Zimmer im Hinterhaus oder im Querhaus, baue mir aus den zwei Koffern ein Podest für meine Matratze und tue das, was alle in Berlin tun.

Da sein.

Beschäftigt sein.

Und ich habe sofort eine Blockade, das macht mir aber nichts, denn ich bin Künstler, male riesige Bilder auf Rigipsplatten und zwar mit einem Gemisch aus Kaffee und Kacke und nenne sie Der Morgen in mir.

Weil ich, wie das in Berlin eben so ist, nirgends groß rauskomme, muss ich mir einen Nebenjob suchen. Ich finde ihn an der Kunstakademie, an der ich mich natürlich bewerbe und natürlich nicht genommen werde, als Aktmodell für die Monster in den Mangapornos.

So darbe ich einige Jahre, verfertige 421 Gemälde, zwei Romane und ein Romanfragment mit dem Titel Am kürzeren Endes des Alexanderplatzes.

Und es wird immer besser. Ich mache ein Fernpraktikum bei Christoph Schlingensief, welches sich darin manifestiert, dass ich ihm Videos schicke, in denen ich, wechselseitig als Hitler, Che Guevara und Angela Merkel verkleidet, auf Zwergkarnickel ejakuliere, manchmal auch auf Hamster, aber die sind schwer zu sehen. Und weil das gut läuft und er mich weitervermittelt, wollen plötzlich alle meine Videos haben, für abgefahrene Theaterprojekte in Schlachthöfen oder Klärwerken. Ich entdecke das Internet für mich und richte meine eigene Website ein, auf der ich mich 24 Stunden lang live übertrage, weil ich ununterbrochen mit einem Gestell herumlaufe, das eine Kamera hält, die mich in Vogelperspektive aufnimmt. Ich bin natürlich nackt, habe mir nur die Brustwarzen mit schwarzem Panzertape abgeklebt. Ich laufe herum und brülle: »Jeder trägt einen kleinen Hitler spazieren. Hört auf den Goebbels im Ohr!« Manchmal trage ich dazu eine Hundemaske.

Das schärfste Ding erlaube ich mir natürlich mit meiner Beuys-Adaption.

Weil, wenn Joseph Beuys Lebensmittel konservieren kann, dann kann ich das schon lange. Und ich kann noch viel mehr, ich kann die Lebensmittel essen, nach dreißig Jahren breche ich in die neue Nationalausstellung in Prag ein, hol’ mir die verschimmelten Brote und fress’ sie auf, alle.

Und wenn bei Jackass jemand die rohen Zutaten eines Rühreis verspeist, um sie dann wieder hoch und in eine Pfanne zu würgen und diesen Brei dann zu braten und zu essen, dann sage ich, ich werde geduldiger sein, werde die Zutaten zu einem Hühnerfrikassee roh verspeisen, sie ausscheißen und dann erst zubereiten.

Dann ich werde irgendwas anderes total Provokantes machen, nicht immer nur fäkal, nein, vielleicht entnehme ich mir vor laufender Kamera etwas Rückenmark oder erfinde meine eigene Fettabpumpmaschine.

Weil mir das aber nicht reicht, werde ich die anderen Sinne ebenso schocken. Für Leute ist es ja immer nur eklig, wenn sie jemanden sehen, der eklige Dinge isst oder poppt.

In mir aber werden sie jemanden haben, der auch eklige Dinge hört, ganz hohes Frequenzfiepen beispielsweise, oder eklige Dinge sieht.

Ich inszeniere eine Performance, bei der sich ein Dutzend Männer den Hintern mit weißer und den Schwanz mit roter Farbe einreiben, dann pinkeln sie gemeinsam den Namen der Performance in den Schnee: Pommes rot weiß.

Also, was soll da noch kommen, ihr weltfremden Säcke, das ist das Leben, und wenn ich schon nicht dabei sein kann, so kann ich es doch nachstellen, es ist alles in meinem Kopf, hier oben ist alles da. Ich mache Musik mit Tierkadavern, fülle Schweineblasen mit Luft und lasse diese wieder entweichen, so furzend, wie man es von Luftballons kennt. Dazu spiele ich einen Beat mit den Penisknochen von Finnwalen auf den abgetrennten Hufen von Pferden und gekochten Fröschen, und mit den Barten der Wale mache ich den Besensound.

Und wenn das dann noch nicht reicht, lege ich mich in ein Bad aus heißem Wachs, lasse es erkalten und ziehe es ab. Dann ernenne ich mich selbst zum Alterspräsidenten des Bundestages und züchte Nacktmulle, nur um sie vor dem Brandenburger Tor in feierlicher Zeremonie zu köpfen.

Das Event nenne ich Fanmulle. Mein Triumph wird phänomenal sein, wenn man mich abführt, singen die Knaben in den Gassen Freiheitslieder auf Esperanto, die Mädchen streuen Blumen und Monatsbindenkonfetti und ich werde letztendlich König.

Aspekte der Tiefe IMariannengraben

Ich habe Vanessa bei keinem Tangokurs kennengelernt, denn ich habe nie einen Tangokurs besucht. Vanessa hat einen Tangokurs besucht und dort sogar jemanden kennengelernt, ihren Tanzpartner. Dieser wiederum kennt jemanden, den ich einmal durch jemanden anderes kennengelernt habe, den ich kenne, und so habe ich Vanessa kennengelernt. Sie trank Rotwein. Das passte zum Tango, für mich zumindest, ich trank Kölsch. Kölsch ist gut, man kann nie zu viel trinken, das würde zu lange dauern. Weil die Gläser so verdammt klein sind. Ich habe am eigenen Körper erfahren müssen, dass kleine Gläser zu kürzeren Intervallen beim Pissengehen führen. Ich weiß aber nicht, ob das empirisch verifizierbar und verallgemeinerbar ist oder bloß pietätlos.

Vanessa war groß, das ist beim Tango bestimmt von Vorteil, sie hatte ein strenges Profil, eine leichte Hakennase, war dünn, ein enges Kleid hätte ihr gut gestanden, sie hatte aber keines an.

Sie war die einzige Frau in unserer Gruppe, rechts drei Männer, dann sie, dann links noch mal drei Männer und ich mittendrin. Klar, dass jeder mit ihr quatschen wollte und deshalb keiner mit ihr sprach. So ging das eine Weile, wir Männer sprachen über Sport und Titten. Vanessa trank stumm einen und dann noch einen Wein.

Irgendwann teilte Matze Sambuca an alle aus, auch an Vanessa. Sie zierte sich, sie rekelte sich mit ihrem langen Körper auf einem Barhocker, der sie um einen halben Kopf größer machte als Matze, der neben ihr stand. Vielleicht kam er ihr deshalb immer näher, 30 Zentimeter, dann noch zwei vielleicht, irgendwann. Erzählte ihr etwas vom Schweizer Fußball.

Sie knallte den unangetasteten Sambuca auf den Tresen und schob ihn von sich weg, während sie sagte: »Hey, ich hatte einen anstrengenden Tag, ich war gerade anderthalb Stunden tanzen und würd’ mich gerne über was Tiefes unterhalten.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: