15,99 €

Mehr erfahren.

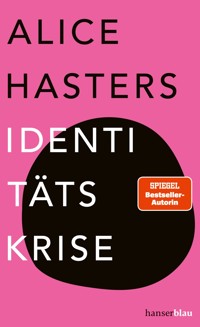

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Alice Hasters stellt sich den größten Ängsten der Jetztzeit und bietet einen Ausblick – erhellend, persönlich und vor allem zuversichtlich.

Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise. Alle Systeme, die Sicherheit, Zukunft und Gerechtigkeit versprachen, scheinen versagt zu haben, und nun herrschen Zweifel und Verunsicherung. Identitätskrisen haben einen schrecklichen Ruf. Sie sind anstrengend für alle Beteiligten. Doch sie sind unbedingt notwendig – denn nur so können sich Menschen und Gesellschaften weiterentwickeln.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 268

Ähnliche

Über das Buch

Alice Hasters stellt sich den größten Ängsten der Jetztzeit und bietet einen Ausblick — erhellend, persönlich und vor allem zuversichtlich.Unsere Gesellschaft befindet sich in einer Identitätskrise. Alle Systeme, die Sicherheit, Zukunft und Gerechtigkeit versprachen, scheinen versagt zu haben, und nun herrschen Zweifel und Verunsicherung. Identitätskrisen haben einen schrecklichen Ruf. Sie sind anstrengend für alle Beteiligten. Doch sie sind unbedingt notwendig — denn nur so können sich Menschen und Gesellschaften weiterentwickeln.

Alice Hasters

Identitätskrise

hanserblau

Für alle, die sich Gedanken machen

Prolog

Aus dem Inneren einer Identitätskrise

Es gibt Tage, an denen ich aufwache und nicht weiß, was ich als Nächstes tun soll. Es fällt mir schwer zu beurteilen, was eigentlich noch wichtig ist. Das Einzige, was mir einfällt, ist das, was ich seit Jahren mache, nachdem ich aufgestanden bin: Ich gehe in die Küche, fülle die kleine Schraubkanne mit Kaffeepulver, stelle sie auf den Herd und warte, dass mein Kopf hochfährt. Dabei spülen Gedanken langsam an und treiben weg, wie Wellen in einem verschlafenen Meer.

Es fühlt sich merkwürdig an, darauf zu warten, dass der Kaffee anfängt zu kochen, und gleichzeitig zu überlegen, wann wohl die Welt überkocht. Oder ob sie das schon tut, eben nur nicht hier, in dieser Wohnung.

Ab wann kann man offiziell von einer Weltüberkochung sprechen? Irgendwo in dieser Stadt hat es schon angefangen. Irgendwo klopft es vielleicht gerade an der Wohnungstür einer Familie, die sich zum Abschiebeflug bereit machen soll. Irgendwo verprügelt ein Mann gerade seine Frau. Irgendwo stirbt ein Tier, und eine Pflanze blüht nicht, weil es zu heiß und zu trocken ist. Wann werde auch ich wirklich zu spüren bekommen, was schon längst passiert? Wenn es so weit ist und das Leben, so wie wir es gerade führen, offiziell vorbei ist, was für eine Person werde ich dann sein? Was werde ich bereuen, was werde ich vermissen?

Kaffee, wahrscheinlich. Merkwürdig, dass wir an Italien denken, wenn es um guten Kaffee geht, und an die Schweiz bei guter Schokolade. Hat jemand schon einmal eine Kaffee- oder eine Kakaoplantage in Europa gesehen? All unsere Geschichten sind schief. Aber es wird bald aufhören, so oder so. Es hat schon begonnen aufzuhören. Diesen feststellbaren Zeitpunkt, wann etwas zu Ende geht und etwas Neues anfängt, den gibt es nicht. Alles geschieht gleichzeitig.

Ich stelle mir den Moment, in dem mich die Weltüberkochung erreicht, so vor: Nichts ahnend wird man aus dem Haus gehen und irgendwohin wollen, und dann wird es heißen: Das geht nicht mehr, es ist vorbei. Freiheit, wie wir sie kennen, ist tot.

In meiner Vorstellung wird es wie zu Beginn der Coronapandemie, nur noch viel krasser. Während ich im Newsroom saß und O-Töne von Expert*innen zusammenschnitt, die sagten, das neue Virus sei vergleichbar mit der Grippe, keine Panik, war mein Kollege schon sehr nervös. Ich dachte, er übertreibt. Bis die Führungskräfte plötzlich von einem Meeting zum anderen rannten und schließlich verkündeten, wir können erst einmal nicht mehr zur Arbeit kommen, auf unbestimmte Zeit.

Da hatte ich bereits angekündigt, dass ich keine Schichten mehr annehmen könnte, weil ich mit meinem ersten Buch mehr zu tun hatte als ursprünglich gedacht. Aber die Lesungen fielen dann auch aus. Ruhig wurde es trotzdem nicht.

Anfang Mai 2020 wurde ich in einem Podcast-Interview gefragt, ob die Pandemie andere Gesellschaftsdiskurse verdränge. Ich sagte, ganz im Gegenteil, durch die Pandemie werde alles an sozialen Ungerechtigkeiten nur noch stärker sichtbar. Als die Folge Anfang Juni veröffentlicht wurde, war George Floyd bereits tot. Umgebracht in weniger als neun Minuten von einem weißen Polizisten. An einem ganz normalen Tag in Minneapolis. Schwarze Menschen wissen sehr genau, dass ihnen das jetzt schon passieren kann — an einem gewöhnlichen Tag rauszugehen, irgendwo hinzuwollen, und auf einmal heißt es: Das geht nicht mehr, es ist vorbei. Wir ahnen nichts, und doch ahnen wir es die ganze Zeit.

Ich war merkwürdig stolz darauf, dass ich recht gehabt hatte mit meiner Antwort. Auf der Black Lives Matter-Demo auf dem Berliner Alexanderplatz fragte ich mich, was den vielen Menschen dort wohl durch den Kopf ging. Warum waren sie hier? Warum hatte gerade der Tod von George Floyd sie so emotionalisiert? Er war nicht der erste Schwarze US-Amerikaner, der vor laufender Kamera umgebracht worden war. Tamir Rice zum Beispiel war zwölf Jahre alt gewesen, als ein Polizist ihn 2014 erschoss. Der Mann stieg einfach aus seinem Wagen, zückte seine Waffe und ermordete den Jungen. Damals regte sich in Deutschland nichts.

Bei Schwarzen könne man das Alter ja schlecht erkennen, und der kleine Tamir trug eine sehr echt aussehende Spielzeugpistole in der Hand, hieß es nach der Tat. Außerdem war Barack Obama US-Präsident, es konnte also nicht so schlimm sein mit dem Rassismus, wenn der mächtigste Mann der Welt selbst Schwarz war. Als ich von Tamir Rice erfuhr, musste ich an meinen Neffen in Philadelphia denken und hoffte, dass er nie eine Spielzeugpistole besitzen würde.

Ganz ehrlich: Ich weiß nicht, ob ich auf die Demo für George Floyd gegangen wäre, wäre ich nicht selbst aus einer afroamerikanischen Familie. Ziemlich egoistisch von mir. Deshalb konnte ich nicht zu hundert Prozent nachvollziehen, warum alle anderen dort waren. Warum interessierten sie sich jetzt so für Schwarze Leben? Ging es hier um die USA oder um Deutschland? Lag es an den vielen Schwarzen Künstler*innen, die sich mit der Bewegung solidarisierten? Ging es hier um Politik oder um Popkultur? Oder war es doch ein ehrliches Verlangen nach einer gerechteren Welt?

Aber was war dann mit Hanau, mit Halle und Walter Lübcke? Warum stand nach diesen Taten nicht alles kopf in Deutschland? Das war zu diesem Zeitpunkt alles höchstens ein Jahr her. Wie viele auf der Demo hatten den Namen Oury Jalloh wohl schon einmal gehört? 2005 verbrannte er in einer Polizeizelle in Dessau, ohne dass jemand dafür belangt worden war. Jedes Jahr am 7. Januar organisieren die Angehörigen Proteste, seit Jahren. Was bedeutet »Black Lives Matter« für Deutschland?

Vielleicht nicht zu viele Fragen stellen, habe ich damals gedacht, zumindest nicht jetzt. Gut, dass so viele Menschen den Impuls hatten, auf die Straße zu gehen. Aber ich hätte auch gerne tiefergehend darüber gesprochen, warum gerade in dem Moment und ausgerechnet für George Floyd.

Mein Posteingang war so voll. Ich wollte keine E-Mails mehr sehen. Der Tod von George Floyd hatte dazu geführt, dass mein Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten zum vierten Mal in die SPIEGEL-Bestsellerliste einstieg und für ein Jahr dort blieb. Auf einmal war ich nur noch dieses Buch. Viele lasen es, aber noch mehr hatten eine Meinung zum Titel, ohne jemals eine Seite aufgeschlagen zu haben.

Mich interessierte diese Emotionalität von allen Seiten. Diejenigen, die lange nicht gehört wurden, bekamen jetzt Aufmerksamkeit. Wir erzählten von den vielen Situationen im Alltag, die im besten Fall nur unangenehm, im schlimmsten Fall bedrohlich sind. Wir schauten zurück auf die Dominanzgesellschaft, nein, wir starrten zurück, und viele hielten das kaum aus. Und je mehr wir das taten, desto mehr Wut, Angst, Trauer traten hervor — und zunehmende Verwirrung. Und dann gab es ja noch viel anderes zu besprechen. Gender, Körper, Generationen, Religion, Einkommen, Ost- und Westdeutschland. Wer repräsentierte denn jetzt was? Wer war überhaupt wer? Die erwachte Aufmerksamkeit reichte immer noch nicht aus, um alle Probleme und Perspektiven ausreichend zu diskutieren. Ich sah Identitätskrisen überall und dachte: Wie interessant. Wie anstrengend. Wie nervig. Wie gut.

Identität ist eine Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Eine Identitätskrise ist die Erkenntnis, dass diese Geschichte nicht mehr aufgeht. Auf einmal gingen so viele Geschichten nicht mehr auf, weil die Leute sich gegenseitig anstarrten und laut aussprachen, was sie sahen. Die Diskriminierten kannten das schon. Sich gegen eine Erzählung von sich zu wehren, die nicht ihrer eigenen entspricht, bestimmt ihr ganzes Leben. Für die Privilegierten war das neu. Aber wir sind fast alle beides — privilegiert und diskriminiert. Auch das kam beim gegenseitigen Anstarren immer mehr zum Vorschein.

In der Zeit, als ich das so in meinem Kopf formulierte, habe ich oft in den Spiegel geschaut. Manchmal stand ich vom Schreibtisch auf und ging ins Bad, um mich für eine Weile selbst zu betrachten. Wenn ich auf der Straße lief, beäugte ich meinen Gang in den Schaufenstern und fühlte mich kurz in Sicherheit, wenn ich von meinem verzerrten, transparenten Spiegel-Ich begleitet wurde. Ich war noch da, bestätigte mir mein Spiegelbild.

Dabei hatte ich mich in den vergangenen Monaten so oft gesehen wie nie zuvor. Abgebildet in Zeitungen, Magazinen, im Fernsehen, im Internet. Ich hatte mir während zahlreicher Videokonferenzen beim Reden zusehen können. Und trotzdem suchte ich immer wieder nach meinem Abbild.

Es war weniger die Eitelkeit, sondern die in mir wachsende Frage, an deren Antwort ich mich hoffte zu erinnern, sobald ich mich sah: Wer bin ich?

Während andere Menschen anhand meines Buchcovers, meiner Fernsehauftritte und Zeitungsinterviews, meiner Tweets oder Instagramposts oder dem, was andere über mich sagten, sehr sicher zu erkennen schienen, wer ich war, wurde ich mir immer unsicherer.

2020 ging zu Ende, und alle waren froh. Weil wir Menschen komisch sind und denken, nur weil wir neu zählen, wird auch alles andere wieder auf Anfang gesetzt. Doch auf einmal hielt ein vermeintlich neues Wort das Land in Atem: Identitätspolitik.

Warum geht es denn jetzt nur noch um Kategorien, warum sind wir auf einmal so gespalten, fragten Menschen im Feuilleton, in Reportagen, Dokus, in Talkshows und neuen Büchern. Plötzlich wunderte man sich über die Spaltung der Gesellschaft, als ob sie gerade erst geschehen würde. Sechs Jahre nach Pegida-Gründung, drei Jahre nachdem die AfD in den Bundestag gewählt worden war, nachdem so viele Menschen durch rechte Gewalt umgekommen, nachdem in so vielen Ländern Nationalist*innen auf dem Vormarsch waren, nachdem Geflüchtete im Mittelmeer nicht mehr gerettet, sondern zurückgeschickt wurden. Nach den Baseballschlägerjahren in den 1990ern, nachdem Millionen Juden und Jüdinnen, Hunderttausende Romn*ja und Sinti*zze, Tausende queere, behinderte, wohnungslose, nicht-weiße Menschen vor 80 Jahren ermordet wurden, nach 500 Jahren Kolonialgeschichte und Rassismustheorien — da wunderten sich manche allen Ernstes, dass Menschen über Diskriminierung sprechen wollten?

Doch diese Vorkommnisse schienen viele vergessen zu haben. Die Geschichte fing anscheinend jetzt im Sommer 2020 an. Alles, was dem vorausgegangen war, wurde verdrängt. Der neue Faschismus kommt von links, so wurde argumentiert. Wer etwas Falsches sagt oder denkt, wird gecancelt. Wer nicht die richtige Identität hat, gilt auf einmal nicht mehr als qualifiziert für bestimmte Jobs. Die alten weißen Männer würden von Antirassist*innen, Feminist*innen, Klimaaktivist*innen ständig attackiert. Sie seien die eigentlichen Opfer der neuen Wokeness-Bewegungen. Zuerst war ich amüsiert. Die Identitätskrise befand sich in vollem Gange. Doch als ich merkte, wie viele Menschen ernst nahmen, was über die Gefahren von linker Identitätspolitik geschrieben wurde, wandelte sich die Belustigung in Irritation.

2020 war das Jahr gewesen, in dem die Forderung nach struktureller Veränderung hin zu einer gerechteren Gesellschaft für ein paar Wochen ins Zentrum der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit gerückt war. Angeführt vom Antirassismusdiskurs aus einer Schwarzen Perspektive. Und das reichte aus, bei einigen Menschen die Angst auszulösen, mit der ich, mit der sehr viele schon lange leben: dieses komische Gefühl. Dass der Tag näher kommt, an dem man aus dem Haus geht, irgendwohin möchte und jemand sagt: Das geht nicht mehr, es ist vorbei. Und weil sie es durch uns merken, denken sie, es sei unsere Schuld. Wir seien der Grund für die Krisen.

Wie schade, dass Menschen denken, die Geschichte über einen selbst sei wichtiger als die Realität. Wie schade, dass sich so viele nicht vorstellen können, dass ein Anspruch auf Gerechtigkeit nicht gleichzeitig ein Anspruch auf Macht bedeutet, sondern lediglich auf ein würdevolles Leben. Und es ist nicht nur schade. Es ist richtig gefährlich.

Wir haben keine Zeit mehr für diese Kinderspiele. Die Welt kocht bereits über. Alles geht so rasend schnell. Wer denkt denn heute noch an Black Lives Matter? Mittlerweile hat Russland die Ukraine angegriffen, im Iran wendet sich die Bevölkerung gegen den Staat, Afghanistan ist wieder in den Händen der Taliban. Es werden so viele Geflüchtete wie noch nie von der EU aufs Meer zurückgeschickt, sagen Beobachter*innen. Es wird heißer und trockener, wir sind mitten in einem massiven Artensterben. Aber Dinge hören nicht auf, nur weil wir ihnen keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Die Konflikte in Syrien sind immer noch nicht gelöst, und es gibt weiterhin Krieg im Jemen. Und hat überhaupt jemand etwas vom Krieg in Äthiopien mitbekommen?

Irgendwo verprügelt gerade ein Mann eine Frau. Irgendwo hält eine queere Person gerade einen bösen Blick aus und hofft, dass nichts Schlimmeres folgt. Schwarze Menschen werden weiterhin von der Polizei getötet. Mouhamed Dramé war 16 Jahre alt, als ihn im August 2022 in Dortmund ein Polizist mit einem Maschinengewehr erschoss. Denken Menschen wirklich, die sogenannte Identitätspolitik der Linken sei für die angespannte Stimmung in der Gesellschaft verantwortlich und nicht etwa die ungerechte, ungleiche Verteilung von Macht?

Jaja, ist schon klar, dass die Welt brennt, denken die meisten jetzt wahrscheinlich. Und wir streiten nicht über Frontex oder Polizeigewalt, sondern über Winnetou, Gendern und rassistische Begriffe in Unterhaltungssendungen. Das eine muss das andere nicht ausschließen, ganz im Gegenteil. Wir verhandeln die Ungerechtigkeiten eben dort, wo sie uns begegnen. In jeder Filterblase bildet sich letztendlich doch die ganze Welt ab, egal wie klein und eng. Diese Diskussionen sind nur dann frustrierend, wenn wir aus dem Blick verlieren, wie das Kleine mit dem Großen zusammenhängt; wenn wir den Anspruch erheben, dass es einen Ort geben muss, der von diesen Krisen unberührt bleiben sollte. Nichts bleibt mehr unberührt in einer globalisierten Welt. Nichts bleibt unberührt, weil es am Ende stimmt: Wir sind miteinander verbunden, und auch, wenn wir einander hassen, wird sich daran nichts ändern.

Der Wandel wird kommen. Die Freiheit, so wie wir sie begreifen, wird sterben. Doch das muss nicht ausschließlich etwas Schlechtes sein. Wenn wir uns bereit machen loszulassen, was uns ohnehin aus den Händen gespült werden wird, kann der Wandel ein weniger brutaler Prozess werden, als wenn wir einfach so weitermachen wie bisher. Unsere Identitäten spielen hier eine erhebliche Rolle. Bevor wir alles einfach kollabieren lassen, alles gegen die Wand fahren — vielleicht würde es sich lohnen, einen Versuch zu starten?

Es zischt und blubbert. Ich schalte den Herd aus. Der Tag beginnt.

Einleitung

Der Gedanke, der diesem Buch zugrunde liegt, ist recht simpel: Ich glaube, dass die vielen großen Krisen unserer Zeit auch unsere individuelle und unsere gesellschaftliche Identität in Unsicherheit versetzen.

Wir befinden uns also momentan in einer Identitätskrise. Ich sehe diese Identitätskrise vor allem bei den Privilegierten, bei jenen, denen durch den nicht aufzuhaltenden gesellschaftlichen Wandel ein Machtverlust droht. Ich sehe sie jedoch auch bei den Marginalisierten und oft ausgerechnet dann, wenn ihre Freiheitskämpfe Erfolge zeigen.

Dieser Gedanke der Identitätskrise interessierte mich so sehr, dass ich vor zwei Jahren beschloss, darüber zu schreiben. Allerdings merkte ich, dass das gar nicht so einfach war. Denn sobald ich anfing zu tippen, platzte der Gedanke in alle Richtungen auf. Er schien sich in wirklich allem widerzuspiegeln. Er versteckte sich in so vielen frustrierenden Diskussionen über unsere Gesellschaft, in populistischen Reden im Bundestag, in jeder kleinen Alltagsentscheidung, in Verschwörungsmythen, auf Werbeplakaten und in TikTok-Trends. Doch dadurch wurde er auch immer ungenauer. Ich wusste nicht, wie ich ihn greifbar machen sollte. Und immer wieder zweifelte ich selbst an ihm.

Seit einigen Jahren werden feministische, antirassistische, queere und ökologische Kämpfe unter dem Begriff »linke Identitätspolitik« zu nichts Geringerem als dem neuen Faschismus erklärt. Diese Bewegungen seien ein Angriff auf die Demokratie, sie spalteten, indoktrinierten und säten Hass. Nicht nur Menschen, die sich zum konservativen Lager zählen, sondern auch selbst identifizierte Linke schienen sich plötzlich vehement von »Woke Culture« distanzieren zu wollen. Dieser Trend und seine Resonanz beunruhigten und faszinierten mich.

Doch als ich die ersten Seiten über das Thema schrieb, fühlte ich mich, als wäre auch ich dem rechten Diskurs auf dem Leim gegangen. Den ganzen falschen Behauptungen von Rechts etwas entgegenzusetzen, würde uns in der Frage um gesellschaftlichen Wandel keinen Schritt weiterbringen. Es würde Rückschritte verhindern, aber ist das gut genug? Die Zeit für solche Spielchen fehlt uns. Im breiten medialen Diskurs handeln wir mühselig Identitätsfragen auf emotionaler Ebene aus, während der große politische und gesellschaftliche Kontext weggelassen wird. So entsteht der Eindruck, dass strukturelle, historisch gewachsene Probleme nichts anderes als Befindlichkeiten sind. Wir reden so oft darüber, wie das Private politisch ist. Das ist auch gut. Jedoch führt es leider oft dazu, Lösungen für politische Probleme im Privaten zu suchen. Das ist wiederum sehr ineffizient, weshalb ich es jetzt einmal umgekehrt versuchen möchte. Ich will darüber sprechen, inwiefern das Politische privat ist und den großen, politischen, gesellschaftlichen Kontext wieder ins Zentrum der Diskussion rücken.

Wir befinden uns an einem ziemlich einzigartigen Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte: Unsere Welt fliegt auseinander. Das tut sie schon seit einer Weile, jedoch haben wir mittlerweile durch die Klimakrise eine Art Deadline. In den nächsten acht Jahren, sagen Klimaforscher*innen, wird sich entscheiden, ob wir das Schlimmste abwenden oder in einen Strudel von irreversiblen Schäden gelangen. Die Klimakrise duldet kein Aufschieben, und je weiter sie sich zuspitzt, desto stärker wird sie alle anderen gesellschaftlichen Krisen weiter vorantreiben.

Auch wenn sich die Klimakrise in Naturkatastrophen äußert, ist sie doch das Ergebnis menschlichen Verhaltens und gesellschaftlicher Systeme. Genauer gesagt von einem ganz bestimmten System: dem westlichen.

Es ist gerade die »westliche« Lebensweise und deren Ausbreitung, die die Klimakrise verursacht. Diese Lebensweise verbraucht zu viel Energie, verursacht zu viel Müll und legt keinen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Klimakrise inklusive all ihrer Konsequenzen ist also vor allem eine Krise, die der Westen verursacht hat. Und bevor alle jetzt mit dem Finger Richtung China zeigen wollen: China ist (neben Indien) das bevölkerungsstärkste Land der Welt. Etwa 1,4 Milliarden Menschen leben dort, knapp ein Fünftel der Weltbevölkerung. Jedoch ist das Land nur für 14 Prozent der ausgestoßenen CO2-Emissionen seit Beginn der Messungen verantwortlich. Die USA und die EU hingegen haben historisch gesehen insgesamt circa 40 Prozent der CO2-Emissionen ausgestoßen, bei einer weitaus kleineren Bevölkerungszahl. Ich bleibe also dabei: Das Problem ist vor allem durch den Westen entstanden. Das westliche System ist das Problem.

Doch ein Gesellschaftssystem ist mehr als nur eine Form der Organisation — es ist zutiefst identitätsstiftend. Es ist gefüllt mit Narrativen, unsichtbaren Regeln und Erzählungen, die oft so tief in uns sitzen, dass wir sie als solche gar nicht erkennen. Manche Geschichten sind so tief in unsere Persönlichkeits- oder Staatsstruktur eingegraben, dass sie uns wie Naturgesetze vorkommen. Doch sie haben einen Ursprung, einen Zweck, und sie könnten auch anders lauten.

In diesem Buch möchte ich die Geschichten des Westens enttarnen, über ihre Fehler schreiben, über die Ungereimtheiten, die Lügen und die Alibis, die Konsequenzen und Verwirrungen. Ich möchte aufzeigen, wie diese Geschichten Ausbeutung gerechtfertigt, Macht ungleich verteilt, wenige sehr reich und viele sehr arm gemacht haben. Wie sie gleichzeitig Grundlage für unsere Identitäten sind. Und warum es so schwer ist, sie loszulassen.

Eine Identitätskrise ist ein Prozess. Sie bedeutet die emotionale Auseinandersetzung mit gesellschaftlichem Wandel. Und sie ist unumgänglich. Sie ist unangenehm und unheimlich, jedoch kommen wir nicht weiter, wenn wir sie nicht durchstehen. Eine Identitätskrise ist sozusagen eine gesellschaftliche Pubertät: eine Phase der Veränderung, die irrationales, überemotionales Verhalten, ein starkes Verlangen nach Zugehörigkeit und ein schwieriges Verhältnis zu Autorität mit sich bringt. Diese Analogie kommt nicht von ungefähr, denn das Wort »Identitätskrise« stammt von dem Soziologen Erik Erikson. Er entwickelte ein Modell, in dem er jeder Lebensphase entscheidende Krisen zuteilte, die es in dieser Phase zu bewältigen gilt. In der Pubertät, um genau zu sein im Alter zwischen 12 und 18 Jahren, sieht Erikson den Hauptkonflikt einer Person in »Identität vs. Rollendiffusion«. Rollendiffusion wiederum heißt:

Eine unvollständige oder inkohärente Vorstellung vom Selbst, bei der zum Teil widersprüchliche Werte und Rollen als Teil der eigenen Persönlichkeit erlebt werden, aber nicht zu einer einheitlichen Identität integriert werden können.

Klingt nach einer Phase, in der die Welt gerade steckt, finde ich.

In diesem Buch schreibe ich also über sehr viel. Vorab braucht es deshalb noch ein paar Erklärungen zu Begriffen, die häufiger im Text vorkommen werden. Konkret geht es um den Westen und darum, wie und warum er an seinen eigenen Geschichten zerbricht. Ich schreibe über Deutschland und das Erinnern. Über das Schwarzsein, über das Frausein und über das Westlichsein. Und über meine Generation. Im zweiten Teil des Buchs wird es um die tatsächliche emotionale Auseinandersetzung mit der Krise gehen. Um Wut, Trauer und Akzeptanz. Ich werde in Stilen und Themen springen und doch werden meine Gedanken am Ende irgendwie Sinn ergeben. So, wie das mit Identitäten eben auch der Fall ist.

Kurze Erklärungen für komplexe Begriffe

Identität

Das Wort »Identität« ist so geläufig wie mysteriös. Die meisten würden wohl sagen: Identität ist die Antwort auf die Frage »Wer bin ich?« Das stimmt. Aber das reicht wohl kaum als Begriffserklärung aus. Identität unterliegt einer sogenannten Fuzzylogik. So nennt man es, wenn Unschärfe ein Teil der Definition ist. Keine Erklärung wird den Begriff genau umfassen können.

Meine Definition habe ich bereits erwähnt: Identität ist eine Geschichte, die man über sich selbst erzählt. Eine Geschichte betont manches, lässt anderes weg, nutzt manche Stränge als Plot, anderes als nebensächliche Anekdote. In Uneinigkeiten über Identität ist meistens unklar, wie eine Geschichte genau gehen soll, was an ihr wichtig und was unwichtig ist. Deshalb wird in gesellschaftspolitischen Identitätsdiskussionen so oft der Begriff »Narrativ« genutzt.

Im Duden wird Identität wie folgt definiert: »Echtheit einer Person oder Sache; völlige Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird«. Eine Identität macht eine Person also »echt«, und sie setzt eine Übereinstimmung voraus. Betrachtet man es so, wird klar, warum die Wörter »Identität« und »identisch« miteinander verwandt sind.

Der Soziologe Erik Erikson half, den Begriff »Identität« zu popularisieren. Erikson stellte die Theorie auf, dass Identität aus zwei Teilen besteht: Aus dem, was andere über eine*n erzählen und was man selbst über sich erzählt. Laut Erikson enthält Identität also sowohl, was eine*n von anderen abhebt, als auch, was eine*n gleich macht. Identität verlangt dementsprechend beides: das Einfügen in und das Abgrenzen zu einer Gruppe bzw. Gesellschaft. Erikson beschreibt Identität folgendermaßen:

[Das] angesammelte Vertrauen darauf, daß der Einheitlichkeit und Kontinuität, die man in den Augen anderer hat, eine Fähigkeit entspricht, eine innere Einheitlichkeit und Kontinuität (also das Ich im Sinne der Psychologie) aufrechtzuerhalten.

Basierend auf Erikson hat der Soziologe Heiner Keupp Identität als das »subjektive Vertrauen in die eigene Kompetenz zur Wahrung von Kontinuität und Kohärenz« interpretiert. Ich würde das übersetzen in: »Die Fähigkeit, eine logische und zusammenhängende Selbsterzählung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten«.

Identität entwickelt sich im Verhältnis zu anderen. Somit kann sich Identität je nach Perspektive ändern. Im Verhältnis zu meinen Eltern beispielsweise ist meine Identität als Tochter ein wichtiger Teil meiner Selbsterzählung — im Verhältnis zu denjenigen, die dieses Buch lesen, ist meine Identität als Autorin bestimmend. Identität ist also kontextabhängig. Unser Selbst wird von unserem Umfeld genauso definiert wie von uns.

Das Schöne an Identität ist, dass wir unsere Geschichten über uns immer wieder neu erzählen können. Wir können Dinge, die in unserer Selbsterzählung zuvor als nebensächlich galten, zentral werden lassen und umgekehrt: Was wir einst als unglaublich wichtig empfanden, kann zur Beiläufigkeit werden. Diese Wandelbarkeit halte ich in Anbetracht der Weltlage für die wichtigste Eigenschaft unserer Identitäten. Ich will meine Lobpreisung der Wandelbarkeit jedoch nicht falsch verstanden wissen. Denn zu oft wird die Fähigkeit, sich zu ändern, als Ausrede genutzt, um keine Verantwortung für die eigene Vergangenheit übernehmen zu müssen. Die Wandelbarkeit unserer Identität sollte immer der Realität untergeordnet sein. Realität sollte Identitäten schaffen, nicht umgekehrt. Utopien und Träume sollten sich dorthin richten, wo die Realität noch nicht gewesen ist: in die Zukunft.

Realität

Realität ist ein überraschend kontroverses Thema. Philosoph*innen streiten sich schon sehr lange darüber, ob es die eine Realität überhaupt gibt oder ob jedes Individuum eine eigene hat. Genauso wird darüber gestritten, wie Realität wirkt; ob wir Menschen Realität erschaffen oder die Realität uns.

In diesem Buch vertrete ich die Haltung, dass es eine Realität gibt, die unabhängig von individueller Wahrnehmung existiert. Allerdings haben wir nicht alle den gleichen Zugang zu dieser Realität, obwohl wir sie konstant prägen.

Wir nehmen Realität über unseren Körper beziehungsweise unsere Sinne auf. Was wir sehen, hören, schmecken, fühlen oder riechen können, ist real. Wie wir diese Sinneswahrnehmungen jedoch interpretieren, kann sehr unterschiedlich sein. Denn wir deuten Realität vor allem durch unsere Lebenserfahrung, unsere Sprache, unser Wissen und durch unsere Identität.

Angenommen, du hörst einen lauten Knall. Dieser Knall ist real. Wie du ihn interpretierst, muss jedoch nicht mit der Realität übereinstimmen. Sagen wir, dieser Knall war ein Böller, den ein Teenager gezündet hat. Du wurdest jedoch letztens überfallen oder hast gerade einen True-Crime-Podcast gehört und denkst deshalb, der Knall sei ein Pistolenschuss. Angenommen, du rufst aufgrund deiner Annahme laut um Hilfe. Dann ist dein Hilfeschrei ebenfalls real. Sagen wir, dieser reale Schrei wird von anderen wiederum so interpretiert, dass du in Gefahr bist, und sie rufen die Polizei. Auch das ist real. Jetzt hat sich die Realität so entfaltet, als ob der Knall ein Pistolenschuss gewesen wäre. Was du gehört hast, war real, was du gefühlt hast, war auch real, dass die Polizei gekommen ist, ist ebenfalls real. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass es kein Pistolenschuss war, sondern ein harmloser Böller — und wahrscheinlich wird sich das irgendwann herausstellen.

Jetzt denken wir das Beispiel einmal umgekehrt. Angenommen, der Knall ist ein Pistolenschuss. Allerdings hast du schon zigmal Silvester in Deutschland gefeiert und noch nie einen Menschen mit einer Waffe gesehen — weshalb du davon ausgehst, dass keine Gefahr besteht. Du läufst also unbeirrt weiter. Auch wenn du in dieser Situation keine Angst hast, bedeutet das nicht, dass du in Sicherheit bist oder niemand Hilfe braucht. Unsere Reaktion auf die Realität bestimmt den weiteren Verlauf der Realität. Je mehr wir wissen, desto eher können wir angemessen auf die Realität reagieren. Zur Geschichte der Menschheit gehört auch, dass wir manchmal nicht herausfinden, was den Knall verursacht, den wir hören, und einfach von einer Sache ausgehen. Kein einzelner Mensch wird jemals in der Lage sein, Realität in ihrer Vollkommenheit zu erfassen — denn wir sind auf unsere Sinne und unsere Sprache limitiert.

Krise

Im Zusammenhang von Identität definiere ich »Krise« als die Erkenntnis, dass die Geschichte nicht aufgeht. Etwas ausführlicher und allgemein gefasster trifft es die Wikipedia-Definition meines Erachtens jedoch auch ziemlich gut:

Eine Krise (lateinisch crisis) ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert.

Ich finde, das klingt ziemlich genau nach der Situation, in der sich die Welt gerade befindet. Eine Krise hat zwei Entwicklungsmöglichkeiten: Lösung oder Verschärfung. Die Krise kann als Zustand nicht dauerhaft sein, sondern endet entweder in einer Verbesserung oder einer Verschlechterung. Krisen verlangen nach einer Entscheidung und erzwingen eine Veränderung.

Der Westen

Historisch gewachsen ist der Westen ein Ort. Sein Ursprung liegt in Westeuropa. Seit der Kolonialzeit gehören Nordamerika, Australien und Neuseeland ebenfalls zum Westen. Alternativ wird der Westen auch Erste Welt oder globaler Norden genannt. Es gibt Länder, die wir als westlich bezeichnen, obwohl sie nicht im Westen verortet werden, wie Japan oder Südafrika zum Beispiel. Vielmehr als ein Ort ist der Westen nämlich eine Idee. Und zwar dafür, wie man Gesellschaft organisiert. Er besteht aus der Kombination eines gesellschaftlichen und eines wirtschaftlichen Systems: Demokratie und Kapitalismus. Diese Systeme sind mit einer Geschichte über Werte, Ideale und ein gewisses Menschenbild unterfüttert. Der Westen hat und ist also auch eine Identität. Er macht aus Demokratie und Kapitalismus mehr als rein funktionale Systeme und verleiht ihnen eine emotionale und persönliche Ebene. Der Westen ist also die Grundlage, auf dem unsere Kultur, unser Lebensstil und unser Selbstbild aufbauen.

Aufgrund der Kolonialzeit und ihren Nachwirkungen hat die Identität des Westens Auswirkungen auf die ganze Welt. Denn der Rest der Welt wird vor allem in seiner Abgrenzung zum Westen definiert.

Teil I

Das Ende der Geschichte

Ich wurde kurz vor dem Ende der Geschichte geboren. 1989. Eher zufällig stand auch das finale Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kurz bevor. Und was für ein Jahrhundert es gewesen war.

Wäre das 20. Jahrhundert eine Serie von westdeutschen Autor*innen und 1989 der Beginn der letzten Staffel, dann würde der Rückblick auf die vorherigen Folgen etwa so aussehen:

Das 20. Jahrhundert war geprägt von grausamen Kriegen, Gewalt, Kolonialismus und Nationalsozialismus — aber auch von dem Kampf, genau diese Dinge zu überwinden. Ein Jahrhundert, in dem faschistische Systeme in Europa aufkamen und zerschlagen wurden, ein Jahrhundert, in dem kolonialisierte Länder ihre Unabhängigkeit erlangten, in dem Frauen das Wahlrecht bekamen, Fernseher, Computer und das Internet erfunden und die Segregation in den USA illegal wurde.

Neue Länder tauchten in Atlanten auf — Türkei, Israel und Pakistan zum Beispiel, andere verschwanden. Durch die fortschreitende Industrialisierung blühten Fabriken, Kraftwerke, Fließbänder und Maschinen in den Landschaften.

Es war das tödlichste Jahrhundert in der Menschheitsgeschichte, mit Millionen Opfern rassistischer Gewalt und Millionen rassistischen Mörder*innen. Millionen Menschen, die neue Leben anfingen, nachdem sie überlebt oder nachdem sie getötet hatten — oder beides. Und da war erst die Hälfte vorbei. Nach so viel Gewalt, Konzentrationslagern, Atombomben und Lynchmorden — wie sollte, wie konnte man da noch weitermachen?

Es brauchte einen globalen Neustart. Eine neue Geschichte, eine neue Identität. Und so kam eine alte Idee wieder auf: Was wäre, wenn man nicht Religion oder die Nation über alles stellen würde, sondern den Handel? Friedliches Miteinander durch gemeinsames, freies Wirtschaften. Denn Handel war universell, und moderne Gesellschaften kamen nicht ohne ihn aus. Der Westen erfand und formierte sich, und damit auch die ganze Welt, mit dieser Idee neu. Durch den Handel würde man bestimmte Werte etablieren. Dinge wie Freiheit, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Bildung, Vielfalt und Toleranz. Westliche Werte hießen diese nun. Als ob niemals jemand anderes auf der Welt diese Dinge für wichtig erachtet oder zur Grundlage gesellschaftlicher Organisation gemacht hätte — der Westen hielt jetzt das Patent darauf.

Er rechtfertigte das für sich mit einer historischen Herleitung, beginnend im antiken Griechenland über die Renaissance, die Aufklärung, die Französische Revolution bis zur Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika. Diese geschichtlichen Ereignisse und Epochen wurden wichtig — fast sogar heilig — in der westlichen Selbsterzählung. Der neue Westen begriff sich als Fortsetzung dieser historischen Momente. Die Neuerfindung wurde also nicht als solche verkauft, sondern als etwas vermittelt, das die westliche Identität schon immer ausgemacht haben sollte. Ereignisse der brutalen Unterdrückung wie zum Beispiel die Kreuzzüge, der Dreißigjährige Krieg, Versklavungshandel, Kolonialisierung und Nationalsozialismus waren kein Ausdruck westlicher Identität, sondern historische Momente, die jedoch nichts über den Westen an sich aussagten. Sie galten als abgeschlossen und überwunden.

In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts teilten sich Länder in drei Welten auf. Die westlichen Länder bildeten die Erste Welt. Sie wurde angeführt von den Vereinigten Staaten von Amerika. Und weil die Erste Welt automatisch auch alle anderen anführt, wurden die USA zu dem Ort, wo alle Staaten zusammenkamen, um politische Fragen zu diskutieren: Die Vereinten Nationen wurden in New York aufgebaut.

Der kommunistische Osten war die Zweite Welt, angeführt von Russland als Oberhaupt der Sowjetunion. Sie wurde die Antagonistin der Ersten Welt. Alle weiteren Länder wurden die Dritte Welt. Die Dritte Welt hatte kein Land, das sie anführte, sie galt als unterlegen, arm und insgesamt nicht wirklich der Rede wert.

Westliche Länder waren jedoch bei Weitem nicht fertig damit, neue Strukturen aufzubauen. Sie schlossen den Nordatlantischen Pakt und gründeten damit die NATO. In Europa tat sich eine Wirtschaftsgemeinschaft zusammen, die den Handel zwischen westeuropäischen Ländern einfacher machen sollte. Aus dieser Wirtschaftsgemeinschaft entstand später die Europäische Union. Eine Weltbank wurde gegründet, ein Internationaler Gerichtshof und ein Militär, das »Friedenstruppe« genannt wird.

In Deutschland traf an der innerdeutschen Grenze die Erste auf die Zweite Welt. Die Idee der Ersten Welt war anscheinend so verführerisch, dass hier eine Mauer gebaut wurde, um Ost und West voneinander zu trennen. 28 Jahre teilte sie das Land, und nach ihrem Fall wurde Deutschland ein weiteres Mal neu gegründet, zum zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Mal im 20. Jahrhundert. Schwarz-rot-goldene Flaggen wehten vor dem Brandenburger Tor. Die DDR brach zusammen, die UdSSR stand kurz vor dem Kollaps. Deutschland wurde wiedervereinigt. Und Fußballweltmeister. Es war 1990. Die Kreisblende zog sich langsam über dem jubelnden Deutschland als Teil eines jubelnden Westeuropas, Teil eines jubelnden globalen Westens zusammen. Happy End der Geschichte. Und der Anfang meines Lebens.