5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Elysion Books

- Kategorie: Erotik

- Sprache: Deutsch

In der abgelegenen Kleinstadt Cravesbury arbeitet die Wissenschaftlerin Elena Winterstone an einem geheimen Forschungsprojekt. Doch der Erfolg lässt auf sich warten. Bis Elena hinter das Geheimnis ihrer reichen Auftraggeberin, Madame Hazard, kommt. Erst dann gelingt es ihr schließlich, mechanische Engel zu erschaffen. Schon bald muss Elena erkennen, dass ihre Schöpfungen zu einer Gefahr für Cravenbury werden. Trotzdem ist Madame Hazard nicht gewillt, ihre Experimente aufzugeben. Im Gegenteil. Verletzt und beunruhigt durch das offene Misstrauen der Stadtbewohner, zwingt sie Elena dazu, Todesengel als ihre persönliche Schutzlegion zu erschaffen. Ausgerechnet in einem dieser tödlichen Engel, dem anziehenden Amenatos, findet Elena einen Verbündeten. Gemeinsam mit ihm setzt die Wissenschaftlerin nun alles daran, ihre eigene Schöpfung unschädlich zu machen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 368

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

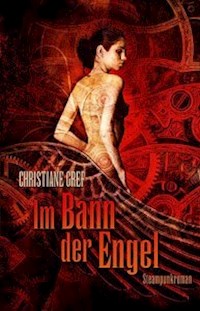

Christiane Gref

»Im Bann der Engel«

Die Autorin:

Christiane Gref wurde 1975 geboren und lebt mit ihrer Familie in Hanau. Die Autorin, die seit 2005 Texte veröffentlicht, wurde 2008 mit dem 4. Platz des Deutschen Phantastikpreises für ihre Kurzgeschichte ausgezeichnet. 2010 ist ihr erster historischer Roman »Das Meisterstück« erschienen.

Christiane Gref

»Im Bannder Engel«

WWW.Elysion-Books.comELYSION-BOOKS TASCHENBUCHBAND 40291. Auflage: März 2011

VOLLSTÄNDIGE TASCHENBUCHAUSGABE

ORIGINALAUSGABE© 2011 BY ELYSION BOOKS GMBH, GELSENKIRCHENALL RIGHTS RESERVED

Sämtliche Namen, Orte, Charaktere und Handlungen sind frei erfunden und reine Fiction der Autorin. Alle Ähnlichkeiten mit Personen, lebend oder tot, sind Zufall.

UMSCHLAGGESTALTUNG: Mark Freierwww.freierstein.deLAYOUT &WERKSATZ: Hanspeter Ludwigwww.imaginary-world.de

PRINTED IN POLANDISBN 978-3-942602-08-2

Mehr himmlisch heißen Lesespaß finden Sie aufwww.Elysion-Books.comHintergründe, Interviews, Gewinnspiele und mehr.

Inhalt

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Epilog

Mit dem Gutschein-Code

Steampunk11

erhalten Sie auf der Websitewww.Elysion-Books.comeine kostenlose Zusatzgeschichtevon Christiane Grefals PDF-Download.

Einfach registrieren!

Prolog

Missbilligend sah Jeremias Redcliff auf die Fingerabdrücke, die sich ölig vom Ebenholzrahmen des Spieltisches abhoben. Sein Blick wanderte zum Verursacher. Es war ein Schönling mit einer Entourage von, zugegebenermaßen, sehr attraktiven Frauen. Aber der Mann machte einen Fehler. Zu viel Pomade verdarb auch das kräftigste Haar. Und den dünnen Oberlippenbart fand Jeremias abscheulich. Er seufzte und wandte sich der Bar zu.

»Was kann ich Ihnen Gutes tun?«, sprach ihn die Thekendame an und strich mit dem Zeigefinger über seine sorgfältig rasierte Wange.

»Ach Holly, da gäbe es Einiges. Aber meine Verlobte würde Ihnen die Augen auskratzen und das wäre sehr schade. Also muss ein Drink einstweilen genügen.«

Holly kicherte und stellte ein Glas Scotch vor Redcliff ab.

Seine Finger zitterten, als er das Glas hob. Er war überreizt, denn seit einigen Nächten wurde Jeremias zu den unmöglichsten Zeiten wach, sah zum Fenster seines Schlafzimmers und glaubte Schatten zu sehen.

»Es sind nur die Zweige vom Baum, die sich im Wind bewegen«, nuschelte Linda schlaftrunken, wenn er sie wieder einmal weckte und ihr von seinen Ängsten erzählte.

Aber Jeremias wusste es besser. Äste besaßen keine Flügel.

Jubelschreie und lautes Händeklatschen rissen ihn aus seinen düsteren Gedanken.

»Großartig, einfach großartig. Sie hat mir tatsächlich Glück gebracht. Komm her, Süße.«

Der Mann mit der vielen Pomade und eine brünette Dame tauschten einen langen Kuss. Der Groupier schob mit gerunzelter Stirn einen sehr hohen Stapel Jetons auf die Seite des Schönlings. Der Angestellte fing Jeremias’ Blick auf und hob entschuldigend die Schultern.

Jeremias wandte sich ab, er konnte den Anblick des selbstgefälligen Gewinners nicht ertragen.

»Holly, noch einen Scotch, bitte.«

Im Geiste überschlug er den Verlust. Es mussten an die achthundert Pfund sein, die ihn diese ölige Ratte kostete. Lumpige zwanzig Pfund hatte der Kerl eingesetzt. Jeremias hätte seine Spielbank am liebsten verlassen, doch die Aussicht auf seine nörgelnde Verlobte, mit ihren ständigen Vorwürfen, hielt ihn davon ab.

Als wäre diese Aussicht nicht bereits schlimm genug, ahnte Jeremias Übles, als sein Teilhaber schnellen Schrittes an die Bar kam, sich neben Jeremias auf einen Hocker fallen ließ und ihn mit seinem Überbiss anbleckte.

»Gute Neuigkeiten. Sie hat ihr Angebot erhöht«, sagte sein Teilhaber anstelle einer Begrüßung.

»Was soll daran gut sein?«

»Fünftausend Pfund sind doch ein Wort.«

Jeremias schlug mit der Faust auf den Tresen. Der Scotch schlug Wellen im Glas.

»Schreib es dir ein für allemal hinter die Ohren. Ich. Werde. Nicht. Verkaufen.«

Das Grinsen verschwand aus Thomas Fryes Gesicht.

Er legte Jeremias die Hand auf den Arm. »Sei kein Idiot. Ich habe den Vertrag unterschrieben. Er liegt im Büro. Schlaf noch mal eine Nacht drüber und dann gib dir einen Ruck.«

»Es geht ums Prinzip. Mein Vater hat das Casino aufgebaut. Ich kann es nicht verkaufen. Das wäre, als würde ich auf sein Grab pissen.«

»Wenn du noch länger zögerst, nimmt die Bank es dir weg.«

»Warte mal, Tom. Du hast einen Vertrag unterschrieben?«

»Es ist das Beste für uns. Ich kann kein Geld mehr in den maroden Laden stecken.«

»Jetzt pass gut auf, was Onkel Jeremias dir sagt. Du wirst ins Büro gehen und diesen Wisch zerreißen. Ist das klar?«

»Nein, dieses Mal nicht. Wenn du nicht verkaufen willst, dann zahl mich aus.«

Thomas stand auf, nickte Holly zu und ließ Jeremias allein an der Bar zurück.

»Holly, geben Sie mir die Flasche.« Jeremias deutete auf den Scotch.

Holly weckte ihn, als alles aufgeräumt war. Jeremias schmeckte Säure auf der Zunge und sah doppelt. Es ging besser, als er sich ein Auge zuhielt.

»Gute Nacht, Mister Redcliff. Schlafen Sie gut.«

»Sie auch, Holly. Sie auch«, murmelte er und verließ das Casino.

Wind fuhr im kalt durchs Haar. Jeremias versuchte, die Knöpfe seines Jacketts zu schließen und scheiterte. Also schlang er die Arme um sich und sah sich nach einem freien Dampfmobil um. Hinter ihm schloss Holly die Tür ab. Dann entfernten sich ihre Schritte.

Die hat’s gut, dachte er. Sie muss einfach nur die Treppe hoch und kann sich in ihr Bett fallen lassen.

Ausgerechnet jetzt, wo er viel zu betrunken zum Laufen war, blieb das charakteristische Schnaufen der schwerfälligen Mietfahrzeuge aus. Leer erstreckte sich die Straße vor Jeremias. Dampf quoll aus den Kanaldeckeln. Eine Ratte huschte über den Asphalt. Jeremias angelte umständlich nach seiner Taschenuhr, aber auch das Öffnen des Deckels misslang.

»Diese Schlampe, die kriegt mein Casino nicht. Die nicht!« Kurzfristig schöpfte er Kraft aus seinem Hass und setzte einen Fuß vor den anderen. Ein Geräusch ließ ihn innehalten. Zuerst fiel es ihm schwer, es einzuordnen, doch dann erinnerte er sich an den Sommerausflug mit Linda. Seine Verlobte besaß eine sehr zarte Haut und Jeremias musste immer ein Sonnensegel aufspannen, wenn sie sich im Freien aufhielten. So hatte das Geräusch geklungen. Wie das Auseinanderfalten des gewachsten Leinentuchs.

Er sah sich ängstlich um. Wieder glaubte er ein Rauschen hinter sich zu hören. Doch auch der zweite Blick, einmal um seine eigene Achse, zeigte ihm, dass niemand dort war, sogar die allgegenwärtigen Ratten hatten sich verkrochen.

In diesem Moment verflog alle Trunkenheit und Todesangst erfasste seine Eingeweide. Jeremias Redcliff schritt schneller aus, dann rannte er. Er blickte hinter sich. Niemand folgte ihm. Doch weil er versäumte den Himmel abzusuchen, sah er den Hieb nicht kommen, der seinen Kopf sauber von den Schultern trennte.

Kapitel 1

»Es ist eine Schande«, plapperte Sophia und zog den Kamm fester durch Madame Hazards Haar. »Wer wird die Spielbank leiten, jetzt, wo Mister Redcliff tot ist? Nicht, dass ich ein solches Haus jemals betreten würde, aber …«

»Dummes Ding«, fuhr Madame Hazard ihre Bedienstete an. »Willst du mir jedes Haar einzeln ausreißen? Davon abgesehen ist es nicht schade um diesen Taugenichts, er bekam, was er verdiente.«

Sophia errötete und tauschte den Kamm gegen die Bürste, die ihre Herrin bevorzugte. Die Borsten waren weich und verliehen dem feuerroten Haar einen mahagonifarbenen Schimmer.

»Du bist seit vier Wochen in meinen Diensten und warst noch nicht ein Mal aus.« Madame Hazard fixierte Sophia im Spiegel. Selbst das schlichte Kleid der Dienstbotin unterstrich die schlanke Statur mit ihren sanften Rundungen. »Mich würde interessieren, ob du es schon einmal getan hast.«

»Was getan, Madame?«

»Dich von einem Mann nehmen lassen.«

Sophias Gesicht nahm die Farbe frischer Erdbeeren an.

»Also nicht«, folgerte Madame und klatschte zweimal in die Hände. »Dann wird es aber Zeit. Vielleicht lernst du danach, deine Hände sanfter einzusetzen. Es ist nicht zu fassen, welche Schmerzen du mir mit einem simplen Kamm bereitest.«

Sophia knickste und senkte verschämt den Blick.

»Der Mann, den du gleich kennenlernen wirst, ist mein Willkommensgeschenk an dich. Du bist lange genug in meinem Haus, um die Wahrheit zu erfahren. Ich hoffe, du hast den starken Charakter, den ich in dir vermute.« Sophia hob den Kopf und sah einen großgewachsenen Mann mit nacktem Oberkörper eintreten, der Madame Hazard ein unterwürfiges Lächeln schenkte. Er trat näher. Niemand sprach ein Wort. Selbst, wenn Sophia etwas hätte sagen wollen, sie konnte es nicht. Über den Rücken des Mannes ragten Flügel, die geformt waren, wie die der Engel, die Sophia von alten Gemälden kannte. Dennoch unterschieden sie sich, denn die des Mannes bestanden aus einem silbrigen Metall mit filigranen Verzierungen. Sie flößten Sophia Angst ein, die noch geschürt wurde, als der Mann aufhörte zu lächeln und ihr einen Blick zuwarf. Ein grausamer Zug legte sich um seinen Mund.

Madame Hazard stellte sich an die Seite des Mannes und umfasste seine Taille.

»Sophia, das ist Marcellus. Ist er nicht wunderschön? Er wird dir zeigen, was du bisher versäumt hast. Und ich möchte wetten, dass du viel Nachholbedarf hast. Wie alt bist du, mein Kind?«

»Neunzehn«, flüsterte Sophia unterwürfig.

Madame Hazard kicherte. Marcellus musterte Sophia nach wie vor ungerührt.

Sophia hatte sich oft ausgemalt, wie ihr erstes Mal sein würde. Ein liebevoller reicher Mann, der sie verwöhnte und um sie buhlte, bis sie sich ihm schließlich nach angemessener Zeit hingab. Dieses groteske Wesen gehörte nicht in ihre Fantasie.

»Er hat Flügel. Wie ist so etwas möglich?«, wandte sie sich an ihre Herrin.

»Dreh dich um Marcellus, damit sie dich ansehen kann.«

Gehorsam kehrte der Mann Sophia den Rücken zu. Sie sah, dass die Flügel mit seinem Fleisch verwachsen waren. Dicke narbige Wülste zogen sich rund um deren Wurzeln und zeugten von einer oft aufgerissenen Verletzung. Dort, wo die Wirbelsäule verlief, schimmerten schwärzliche Adern durch die Haut. Sophia streckte die Hand aus, verharrte jedoch. Sie brachte es nicht über sich, dieses Wesen zu berühren.

»Nun lasse ich euch beide allein. Marcellus, du kannst mit ihr tun, was du möchtest. Aber übertreibe es nicht. Ich brauche Sophia noch. Heute Abend muss sie der Gesellschaft aufwarten.«

Mit diesen Worten zog Madame Hazard den Mann an sich und küsste ihn lange, eine Hand um seinen Hals geschlungen, die andere wanderte zwischen seine Beine.

In das Keuchen der beiden hinein sagte Sophia: »Bitte, Madame. Ich kann das nicht.«

Madame Hazard stieß Marcellus von sich und baute sich vor Sophia auf. »Du unverschämtes Gör. Du wagst es, mein Geschenk zurückzuweisen? Gut, wie du willst. Du kannst sofort deinen Koffer packen und in die Gosse zurückkehren, aus der ich dich aufgelesen habe. Die Ratten werden glücklich sein, dich wieder zu sehen. Oder du zeigst ein wenig Dankbarkeit und lernst endlich, das Leben zu genießen.«

Sophias Augen füllten sich mit Tränen.

Elena Winterstone erwachte aus einem schrecklichen Albtraum. Sie träumte ihn oft und immer kamen Blut, Tränen und schlagende Flügel darin vor. Sie überlegte, seit wann sie von diesem scheußlichen Mahr gequält wurde. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Seit sie die Resultate fehlgegangener Experimente auswerten musste. Elena verfluchte das Projekt, verfluchte sich selbst, nicht vernünftig genug gewesen zu sein, das Geld abzulehnen. Dafür war sie sogar in dieses entlegene Kaff gezogen. Zwar bot die Stadt alles, was man zum Überleben brauchte, aber mehr auch nicht.

Sie ging in die winzige Kammer, die nur von einem Vorhang vom restlichen Raum abgetrennt wurde. Der Ärmel ihres dunkelgrauen Kittels ragte aus dem Porzellanbecken. Sie nahm das Kleidungsstück aus dem, von Blut, rot gefärbten Wasser und inspizierte kritisch den Stoff. Elena hängte den Kittel auf die Leine vor ihrem Fenster und hoffte, dass er trocknete, bis sie zu ihrem nächsten Dienst erscheinen musste. Die regelmäßigen Erschütterungen, die Elenas edles Geschirr in der Vitrine zum Klirren brachten, zeigten ihr, dass die Maschinen ihre Arbeit aufgenommen hatten. Die Welt war also trotz ihrer Alpträume dieselbe geblieben.

Immerhin hatte Elena so wenigstens noch genug Zeit, sich für ihren zweifelsohne langen Arbeitstag etwas zu essen zu kaufen. Sie schlenderte die Mills Road entlang, wich einem quietschenden Greifarm aus, der Zeitungen in ein Regal sortierte und betrat die Bakery.

»Guten Morgen, Steven, ich hätte gerne das Übliche.«

Der dicke Bäcker nickte ihr freundlich zu und stellte eine Tasse mit dampfendem Mokkachoc auf die Theke. Gierig schlürfte Elena den Schaum von dem heißen Gebräu. »Ah, das tut gut«, seufzte sie.

»Du arbeitest zu viel, Süße«, merkte Steven an. »Einen oder zwei Coins?«

»Gib mir zwei. Es wird spät heute.« Ein Blick auf die surrende Wanduhr im Laden zeigte ihr, dass sie sich nun doch beeilen musste.

»Was arbeitest du eigentlich? Ich meine, was kann so wichtig sein, dass du die besten Jahre deines Lebens verschwendest?«

»Bürokram«, sagte Elena. »Wird aber gut bezahlt.«

»Du kommst seit zwei Jahren fast jeden Morgen in meinen Laden und täglich werden deine Augenringe dunkler. Ich bin nur ein einfacher Bäcker, aber blöde bin ich nicht. Dir macht doch was zu schaffen – und irgendwas sagt mir, dass es kein Bürokram ist.«

»Ich darf nicht darüber reden.« Elena legte drei Münzen auf die Theke, griff nach der Papiertüte mit den süßen Fladen und verstaute sie in ihrer Stofftasche.

Steven zog kritisch die Augenbrauen hoch. »Pass auf dich auf, Süße. Wäre schade um dich.«

Elena sah ihn ernst an. »Ein ehrliches Danke, Steven. Du bist ein feiner Kerl.«

Elena betrat das triste Fabrikgebäude. Der einst rote Backsteinbau war schmutzig grau und aus dem Inneren stampften und zischten die riesigen Maschinen, die der Energiegewinnung dienten. Ein Teil des Stroms wurde tief in die Eingeweide des Gebäudes geleitet, der andere versorgte die Stadt. Elena begrüßte Jack, den halbblinden Roboter, der seinen Metallkopf so schief hielt, dass er beinahe auf der linken Schulter auflag.

»Wenn das nicht die entzückende Miss Winterstone ist«, begrüßte sie der Maschinenmann als sie nahe genug war, um erkannt zu werden.

»Wenn das nicht mein alter Kumpel Jack ist«, erwiderte Elena, wie jeden Morgen, und reichte ihm ihre Stechkarte. Jack schob sie sich in den Mund, es machte »Pling« und ein weiteres Loch gesellte sich zu den übrigen auf der Karte.

Elena ließ den Eingangsbereich hinter sich und betrat die Halle. Die Luft wurde schlagartig schwül und die von den zahlreichen Maschinen erzeugten Dampfschwaden erschwerten das Atmen. Elena steuerte die rückwärtige Wand an. Die Tür dort diente lediglich der Tarnung und verbarg die Fahrgastkabine dahinter. Elena legte den Hebel zum Tiefgeschoss um. Gehorsam rumpelte der Aufzug seinem Ziel entgegen. Unten angekommen wurde sie bereits erwartet.

»Da bist du ja endlich«, maulte Clara, ihre Assistentin und riss missbilligend die hervorquellenden Augen auf, die durch die dicken Brillengläser noch größer wirkten.

»Entschuldige, ich habe verschlafen«, log Elena.

»Es sind drei Neue reingekommen, die du dir zuerst ansehen sollst.«

»Sagt wer?«

»Der Boss.«

Elena verdrehte die Augen und folgte Clara ins Labor. Während sie lief, zog sie sich ihren Kittel über, die Henkel der Stofftasche zwischen die Zähne geklemmt. Hier unten im Labortrakt glich das Stampfen der Maschinen einem steten Herzschlag. Elena liebte es, denn es gab ihr das Gefühl, in einem lebendigen Organismus zu arbeiten. Als weniger angenehm empfand sie den dumpfen Fäulnisgeruch, der sich mit dem Duft der süßen Fladen aus ihrer Tasche vermischte. Sie beugte sich über den ersten Toten. Er lag auf dem Bauch. Aus seinem Rücken ragten scharfe Metallsplitter, gelbliche Flüssigkeit tropfte aus der Wunde. Schwarze Adern überzogen seinen gesamten Rücken. Die Hände waren zu Klauen gekrümmt, das Gesicht verzerrt.

Clara reichte ihr das hölzerne Klemmbrett, auf dem die Begleitpapiere befestigt waren. Elena begann zu lesen und seufzte.

»Er hat sich die Flügel ausgerissen und ist mit dem Kopf voran gegen die Wand gerannt?«

Clara nickte.

Wieder einer, den sie überschätzt hatten.

Die Minuten dehnten sich zu einer Ewigkeit. Sophia stand nackt vor Marcellus. Der Windzug, der zum Fenster herein strich, ließ sie frösteln. Marcellus umkreiste sie wie ein hungriger Wolf, beäugte jeden Zoll ihrer Haut, roch sogar an ihr. Er fasste sie jedoch nicht an. Es kam Sophia vor, als suche er etwas. Und sie konnte nur raten was. Im Gegensatz zu den meisten Menschen, die sie kannte, trug sie kein Hautbild. Es lag nicht daran, dass sie sich keine hübsche Rose oder zarte Ranke für das Fußgelenk gewünscht hätte. Aber die Tätowierer in ihrem Viertel stachen mit Vorliebe Segelschiffe oder Seeungeheuer in derbe Haut und meist waren sie dabei betrunken.

Sophia schützte sich vor der Kälte, indem sie die Arme vor ihren Brüsten kreuzte.

»Wer hat dir erlaubt, dich zu bedecken?«, herrschte Marcellus sie an.

Er strich mit den Fingerspitzen über Sophias Haut. Sie zitterte unter seiner Berührung.

»Madame Hazard beweist Geschmack.« Marcellus blieb vor ihr stehen, trat dann einen Schritt zurück und stützte das Kinn in seine Handfläche. Sophia kam er wie ein Bildhauer vor, der seine Skulptur musterte. War sie das, sein Kunstwerk?

»Gehen wir baden«, schlug er vor. Zum ersten Mal klang er wohlwollend.

Sophia sehnte sich mit einem Mal nach der Wärme eines Bades, nach der sanften Berührung heißen Wassers. Sie nickte dankbar und ging Marcellus voran in das Badezimmer.

Die Wanne war in den Boden eingelassen und besaß die Form eines Flügels. Jetzt, da Sophia die Vorlieben Madame Hazards kannte, ergaben viele Details der Hauseinrichtung einen Sinn. In einem Punkt hatte Sophia ihrer Herrin die Wahrheit verschwiegen: Einmal war sie doch abends fort gewesen. Der Küchenjunge, hatte sie mitgenommen, wohl in der Hoffnung, ihr imponieren zu können. Es war gründlich danebengegangen. Dem Küchenjungen wurde der Ausschank von Alkohol verweigert. Sophia musste schließlich an die Theke gehen und zwei Krüge Ale kaufen. Sie prosteten sich zu, leerten ihre Gläser in einem Zug und schwiegen sich unbehaglich an. Der Küchenjunge verabschiedete sich kurz darauf peinlich berührt. Sophia blieb. Sie kam nicht umhin, den Gesprächen im Pub zu lauschen, die sich fast sämtlich um Madame Hazard drehten.

»Eine Hexe is sie, jawohl«, grölte ein dicker Mann in verschlissener Kleidung.

»Würde zu gerne wissen, was sie da in ihrem Anwesen so treibt«, fügte ein anderer Gast hinzu, dem die Schiebermütze schief auf dem Kopf saß.

»Der Pastor hat erzählt, sie käme ihm unheilig vor. Verflucht irgendwie.«

»Ihr Mann is ja nich von ungefähr gestorben.«

Die Bedienung, eine magere Frau um die Vierzig, raunte den Leuten an der Theke etwas zu. Alle Köpfe drehten sich in Sophias Richtung. Sie fühlte sich sehr einsam in diesem Moment.

Der dicke Wortführer maß sie mit einem halb mitleidigen, halb missbilligenden Blick.

»Mädchen, wenn ich du wär, würde ich meine Siebensachen packen und in `nem anständigen Haus Arbeit suchen.«

Sophia nickte scheu und ging. Seit diesem Abend hatte sie nie wieder einen Fuß in die Stadt gesetzt. Aber sie war aufmerksam, denn die Unterstellung, Madame Hazard sei eine Hexe, vergaß sie nicht. Tatsächlich fand sie überall im Haus bizarre Zeichen. Auf Böden, auf Bildern und sogar an den Fensterrahmen. Sophia fand eine Erklärung, die sie die folgenden drei Wochen zufriedenstellte: Madame liebte exotische Dinge, die aus den Kolonien kamen.

Während sie duftendes Öl ins Badewasser gab, fiel diese Erklärung wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Neben ihr stand ein Engel, oder zumindest etwas Ähnliches. Dieses Mal sah sie Marcellus ohne Angst in die Augen. »Halten Sie Madame Hazard für eine Hexe?«

»Nein«.

Marcellus ließ sich ins Wasser gleiten, dabei entfaltete er seine Flügel Die matte Oberfläche des Metalls spiegelte kaum das Kerzenlicht wider. Mystische Symbole reihten sich an den Flügelrändern aneinander. Sophia musste an Schriftzeichen einer uralten, und längst vergessenen, Sprache denken. Der Großteil der metallenen Fläche war unverziert. Sophia mutmaßte, dass die Spannweite der Flügel größer war, als der Abstand zwischen ihren weit ausgestreckten Armen.

Wer sich wohlig seufzend in einer heißen Wanne räkelt, kann nicht von Grund auf böse sein, gestand sich Sophia ein, angetan von dem hinreißend entspannten Gesichtsausdruck ihres Gegenüber. Die Entspannung nahm ihm viel von seiner markanten Optik, ließ ihn weniger maskulin und gefährlich wirken. Schließlich siegte ihre Neugier. Sie stieg zu dem Engel ins Wasser und wurde von seinen Armen empfangen. Er zog sie eng an seine Brust. Sein Herz schlug kraftvoll und gleichmäßig. Marcellus umschloss Sophias Gesicht mit seinen Händen und bedeckte es mit zarten Küssen. Sophia schloss die Augen und seufzte wohlig auf.

Elenas Kittel sah schon nach einer Stunde wieder so aus, als habe sie ihn nie gewaschen. Clara stand neben ihr und trat von einem Fuß auf den anderen.

»Spuck‘ s aus«, sagte Elena unwirsch.

»Der Boss ist gerade gekommen, und sie war nicht begeistert von den drei Neuzugängen.«

»Wir können nicht mehr als arbeiten.«

»Was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, dass sie dich in ihrem Büro sehen will.«

Elena versuchte in Claras Gesicht zu lesen. Die runden Augen sahen mitleidig aus.

»Clara, du kommst mit.«

Das Mitleid wurde von purem Entsetzen abgelöst.

»Aber …«

»Keine Widerrede, du bist meine Assistentin. Du hast ein Recht darauf zu erfahren, was der Boss von uns will.«

Schweigend marschierten sie zu jenem Büro, das unter den Angestellten die »Folterkammer« genannt wurde. Elena erspähte den roten Schopf des Bosses hinter der Milchglasscheibe, auf der schlicht Madame Hazard stand. Elena klopfte und trat ein.

»Gut, dass Sie da sind.«

»Madam, Sie wollten mich sprechen?«, gab Elena zurück. Sie weigerte sich, ihren Boss mit der französischen Anrede anzusprechen. Auch, wenn es derzeit der letzte Schrei war, jedes Wort sprachlich zu verunglimpfen.

Der Boss hielt sich nicht lange mit Schönrederei auf. Dafür war sie bekannt. »Unsere Ausfallquote ist nicht hinnehmbar.«

Elena hielt dem intensiven Blick der grünen Augen stand. »Das Material ist nicht so gut wie erhofft.«

»Papperlapapp, es sind kräftige Männer.«

»Dennoch werden sie mit der Belastung nicht fertig«, insistierte Elena. Hinter ihr sog Clara lautstark die Luft ein.

»Erklären Sie mir das«, forderte der Boss.

»Von der körperlichen Konstitution her gesehen, dürfte es keine Probleme geben. Die geistige Verfassung ist ausschlaggebend«, meldete sich Clara zu Wort.

»Um nicht zu sagen«, fügte Elena hinzu, »die Versuchsobjekte werden wahnsinnig.«

Madame Hazard dachte nach. Nach einer Weile sagte sie: »Ein neuer Ansatz, zugegeben.«

»Neu ist er nicht. Ich hatte ausführlich in meinen letzten drei Berichten darüber referiert.«

»Seit mehreren Wochen habe ich keinen Rapport mehr von Ihnen erhalten.«

Elena wandte sich Clara zu. »Ich hatte dich doch gebeten, die Berichte abzugeben.«

Clara schrumpfte unter den Blicken der beiden Frauen. Doch dann ging eine Veränderung mit ihr vor. Die Augen hinter den dicken Gläsern begannen angriffslustig zu funkeln.

»Es ist falsch, was wir hier machen. Unser Herrgott hat uns angemessene Körper gegeben. Es ist nicht unser Recht, sie zu manipulieren. Es ist wider die Natur. All die Maschinen und das Zischen, der viele Dampf – Höllenbrodem!«

Unwillkürlich wich Elena zurück. Clara war nicht wiederzuerkennen. Zornesröte bedeckte Hals und Wangen.

Madame Hazard indes blieb gelassen. Ihre Hände ruhten auf den Lehnen ihres Stuhls. Auch ihre Stimme verriet keinerlei Aufregung: »Miss Winterstone, geben Sie mir bitte die letzten drei Berichte zu lesen. Was Sie angeht«, wandte sie sich Clara zu, »Sie sind entlassen.«

Elena rechnete damit, dass Clara heftig die Tür hinter sich zuschlagen würde. Die Kündigung hatte die Röte im Gesicht ihrer Assistentin noch eine Nuance dunkler werden lassen. Doch Clara verließ Madame Hazards Büro in aller Stille.

»Haben Sie keine Angst, dass Clara alles ausplaudert?«, fragte Elena, als sie alleine waren.

»Nicht im Geringsten.«

Madame Hazard wirkte, als meine sie ihre Worte ernst.

»Elena, Sie sind mein bestes Pferd im Stall. Ab sofort sind Sie – und nur Sie – für die Lösung des Problems verantwortlich. Finden Sie heraus, wie Sie unsere Engel geistig stärken können. Sie werden direkt an mich berichten. Mündlich. Und nun tun Sie das, was Sie am besten können: forschen Sie. Um Ihre bisherigen Aufgaben werden sich Ihre Kollegen kümmern, dafür trage ich Sorge.«

»Danke, Madam.«

»Eine Sache noch. Was erzählt man sich in der Stadt über mich?«

»Das weiß ich nicht«, gab Elena zurück. »Ich bin nur zum Schlafen zu Hause.«

Madame Hazard nickte verständnisvoll und schenkte Elena ein Lächeln.

Elena verließ die »Folterkammer« mit gemischten Gefühlen. Einerseits war sie froh, das Zusammentreffen mit Madame Hazard so glimpflich überstanden zu haben, andererseits hatte der Boss ihr noch mehr Arbeit aufgehalst. Zumindest würde ihr Kittel künftig sauber bleiben.

Kapitel 2

Sophia genoss die Berührungen des Engels. Zärtlich küsste er sie auf den Mund, dabei glitten seine Fingerkuppen ihren Rücken hinab. Behutsam suchte seine Zunge nach ihrer. Bald begann ein verspielter Tanz. Marcellus presste seine Lippen fester auf ihre, auch der Druck seiner Finger an ihrem Rücken wurde stärker. Sophias Herz schlug schnell, ein lustvoller Schauer nach dem anderen durchrieselte sie. Etwas mulmig wurde ihr dennoch zumute, als er sich an sie drängte und sie sein hartes Glied spürte. Nie zuvor hatte sie einen Mann so nah an sich herankommen lassen. Seine Liebkosungen prickelten auf ihrer Haut. Marcellus‘ Bewegungen wurden ungeduldiger, fest zog er Sophia an sich, auf seinen Schoss und spreizte ihre Schenkel. Dann durchdrang er ihren Widerstand, ein scharfer Schmerz schoss Sophia zwischen die Beine und weiter das Rückgrat herauf.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!